Aumont-en-Halatte

Aumont-en-Halatte est une commune française située dans le département de l'Oise, en région Hauts-de-France, à quelques kilomètres de Senlis, et au cœur du massif de la forêt d'Halatte (6 000 hectares).

| Aumont-en-Halatte | |||||

%252C_mairie_et_calvaire%252C_1_rue_Henri-Dupriez.jpg.webp) La mairie et le calvaire. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Hauts-de-France | ||||

| Département | Oise | ||||

| Arrondissement | Senlis | ||||

| Intercommunalité | CC Senlis Sud Oise | ||||

| Maire Mandat |

Christel Jaunet 2020-2026 |

||||

| Code postal | 60300 | ||||

| Code commune | 60028 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Aumontois | ||||

| Population municipale |

494 hab. (2020 |

||||

| Densité | 72 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 49° 13′ 48″ nord, 2° 33′ 10″ est | ||||

| Altitude | Min. 65 m Max. 143 m |

||||

| Superficie | 6,83 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Senlis | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

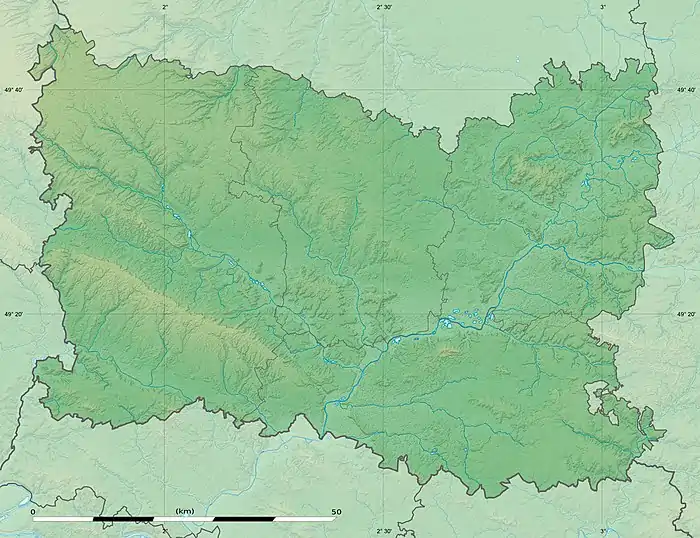

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Oise

Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France

| |||||

Autrefois agricole, la commune est devenue très prisée : de nombreux pilotes et personnels navigants s'y sont installés, suivis par des professions libérales, magistrats, chirurgiens et commerçants[1].

Géographie

Description

%252C_%C3%A9glise_Saint-Gervais-et-Protais.jpg.webp)

Aumont-en-Halatte se situe dans le sud du département de l'Oise, à une distance orthodromique de 3,5 km au nord-ouest de la sous-préfecture Senlis, à 41 km de Beauvais, préfecture de l'Oise et à 44 km de Paris[2].

Au début du XIXe siècle, la commune était décrite de la manière suivante « Petite commune à périmètre rectaogulaire, irégulier, ayant les angles aux points cardinaux, à territoire sablonneux, çouvert de bois, s'élevant au nord sur les pentes du mont Alta[3]. ».

La l'ancienne route nationale 330 (actuelle RD 1330 reliant Senlis à Creil) constitue le principal axe routier, mettant la commune à 8,5 km de l'autoroute A1 par la déviation nord de Senlis, et à 7 km de Creil. La RD 1330 ne traverse pas le village, mais passe à 600 m au sud-ouest. La liaison est établie par la voie communale no 2, qui se poursuit comme RD 606e en direction d'Apremont. Senlis peut être directement rejoint par la voie communale no 3, qui passe sous la RD 1330 sans interconnexion.

Aumont n'est pas desservie par les transports en commun, exception faite de navettes pour Senlis les jours scolaires[4].

La gare la plus proche est celle de Creil.

Communes limitrophes

Aumont ne compte que trois communes limitrophes, dont une, Verneuil-en-Halatte, ne partage que 1,6 km de limites communes avec Aumont, pour une circonférence totale de 12,4 km environ. Cette limite correspond à la route forestière de Fleurines, en forêt d'Halatte. Sinon, du point le plus septentrional, le carrefour Bourbon en forêt d'Halatte, au point le plus méridional, sur la D 330 (ancienne RN 330), Aumont donne sur Senlis à l'est, et sur Apremont à l'ouest[5].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[6]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[7].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[10] complétée par des études régionales[11] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Senlis », sur la commune de Senlis, mise en service en 1959[12] et qui se trouve à 4 km à vol d'oiseau[13] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 10,7 °C et la hauteur de précipitations de 724,6 mm pour la période 1981-2010[14]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Le Bourget », sur la commune de Bonneuil-en-France, dans le département du Val-d'Oise, mise en service en 1920 et à 31 km[15], la température moyenne annuelle évolue de 11,2 °C pour la période 1971-2000[16] à 11,6 °C pour 1981-2010[17], puis à 12,1 °C pour 1991-2020[18].

Milieux naturels

La commune comprend une partie de la forêt d'Halatte, à laquelle elle doit son complément de nom. En effet, en dehors du village, le territoire communal est presque entièrement couvert de forêt, exception faite d'une unique parcelle agricole tout au sud. Une faible proportion de la forêt est constituée de bois privés, à savoir entre le village et la RD 1330 (bois du Roi, bois Renard) et au nord-ouest, près de l'aérodrome de Creil. Le mont Alta (142,4 m) et la butte d'Aumont à l'est de la forêt (124 m) sont constitués, en grande partie, de sables siliceux lœssiques consécutifs à l’érosion du quaternaire. À ce titre, est à signaler une ancienne sablière au nord-ouest du village, où la nature a largement repris ses droits, créant ainsi une forme paysagère particulière.

Le mont Alta correspond également au point culminant d'Aumont. Il s'agit en fait d'un vaste plateau mesurant 2 km d'est en ouest, et autour de 400 m du nord au sud, avec des pentes relativement abruptes. La densité de la forêt ne permet toutefois pas de vues panoramiques, contrairement à la butte d'Aumont, d'où l'on peut facilement apercevoir Chantilly, Orry-la-Ville et Senlis. Globalement, l'altitude diminue successivement du nord vers le sud, si bien que le point le plus bas (64,7 m) de la commune est identique avec son point le plus méridional. Les cours d'eau sont par ailleurs absents du territoire communal.

%252C_route_des_Foss%C3%A9s_dans_la_for%C3%AAt_d'Halatte.jpg.webp) La route des Fossés sur le mont Alta.

La route des Fossés sur le mont Alta.%252C_mare_du_Mont_Alta%252C_parcelles_267-268_dans_la_for%C3%AAt_d'Halatte.jpg.webp) La mare du mont Alta.

La mare du mont Alta.%252C_ancienne_carri%C3%A8re.jpg.webp) Ancienne carrière d'Aumont, vue sur le versant nord de la cuvette.

Ancienne carrière d'Aumont, vue sur le versant nord de la cuvette.%252C_for%C3%AAt_d'Halatte%252C_chemin_de_la_Gruerie.jpg.webp) Forêt d'Halatte, chemin de la Gruerie.

Forêt d'Halatte, chemin de la Gruerie.

Urbanisme

Typologie

Aumont-en-Halatte est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [19] - [20] - [21].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire regroupe 1 929 communes[22] - [23].

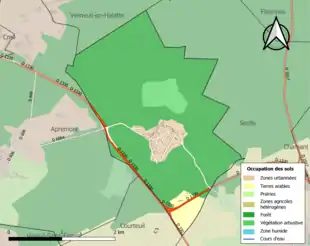

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (88,7 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (88,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (83 %), zones urbanisées (6,4 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (5,7 %), terres arables (4,9 %)[24].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[25].

Habitat et logement

En 2018, le nombre total de logements dans la commune était de 250, alors qu'il était de 236 en 2013 et de 236 en 2008[I 1].

Parmi ces logements, 80,9 % étaient des résidences principales, 7,6 % des résidences secondaires et 11,5 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 92 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 5 % des appartements[I 2].

Le tableau ci-dessous présente la typologie des logements à Aumont-en-Halatte en 2018 en comparaison avec celle de l'Oise et de la France entière. Une caractéristique marquante du parc de logements est ainsi une proportion de résidences secondaires et logements occasionnels (7,6 %) supérieure à celle du département (2,5 %) et à celle de la France entière (9,7 %). Concernant le statut d'occupation de ces logements, 89,8 % des habitants de la commune sont propriétaires de leur logement (89,5 % en 2013), contre 61,4 % pour l'Oise et 57,5 pour la France entière[I 3].

Toponymie

La localité a été dénommée Aulmont (Atomons en 1164, Aulmons)[3]

Durant la Révolution française, la commune, alors nommée Aumont, prend le nom de Aumont-la-Montagne[26].

En 1981, la terminaison -en-Halatte est ajoutée au nom de la commune[26].

Histoire

Le village d'Aumont-en-Halatte à tour à tour été un lieu de culte païen, puis catholique, puis protestant au XVIe siècle.

Altis Mons ou Altus Mons tire son nom de la présence de la butte ou du mont Alta au nord du village.

- En 1044 , première trace écrite de l'existence du village, bien qu'il existait déjà à l'époque gallo-romaine.

- En 1202 , Jean Ier d'Aumont participe à la quatrième croisade en compagnie de Thibaut de Champagne, Baudoin de Flandre et Louis IX.

- En 1310 , l'évêque de Senlis possède la moitié des terres, l'autre partie étant la propriété du seigneur de Montépilloy.

Les habitants payaient au chapitre de Saint-Evremont de Creil, le jour de la fête patronale, une rente de quatre deniers et mille Livres parisis, pour avoir la faculté de conduire leurs vaches boire dans l'Oise au port de la barre de Creil. Un nouveau contrat est passé en 1447[3]..

La seigneurie qui dépendait initialement de la baronnie de Pontarmé, est achetée vers 1490 par l'évêque de Senlis Simon Bonnet et demeura unie depuis à la mense épiscopale[3].

À la fin du XVIe siècle, les protestants sont autorisés à s'implanter à Aumont. Le prêche était situé sur le chemin de Senlis près de la forêt. « Le jour de Pâques 1633, soixante huguenots traversèrent la procession du village avec deux ânes chargés de quatre enfans qu'ils portaient à leur oratoire pour les baptiser, et causèrent quelques désordres. L'évêque Nicolas Sanguin s'en étant plaint au ·roi, on fit raser le prêche avec défense de le rebâtir, ni de teair aucune réunion sur la place. On essaya vainement de le rétablir en 1644, mais les protestants qui abondaient dans Aumont eurent permission d'en construire un autre au Tomberay »[3].

À la fin de l'épopée napoléonienne, le village est pillé le par les troupes prussiennes[3].

En 1841, le territoire était exploité en petite culture, sans jachère ni chevaux de labour ; les femmes travaillaient la terre à la bêche; les hommess étaient bûcherons ou maçons, et vendaient à Senlis le produit des jardina légumiers[3].

Au XIXe siècle, le sable extrait près d'Aumont, mis en fusion avec la soude d'Alicante, produisait les magnifiques vitres de Saint-Gobain. On nommait cette sablière la hotte de sable de Gargantua. Son sable de couleur bleuâtre était chargé sur des bateaux en port de Creil.

Aumont possédait jadis un arrêt ferroviaire sur la Ligne de Chantilly - Gouvieux à Crépy-en-Valois, dénommé Saint-Nicolas - Aumont, et situé sur la commune de Courteuil, à plus de 2 km du village.

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

La commune se trouve dans l'arrondissement de Senlis du département du Oise. Pour l'élection des députés, elle fait partie de la quatrième circonscription de l'Oise.

Elle fait partie depuis 1801 du canton de Senlis[26]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, Aumont-en-Halatte reste intégré à ce canton, dont le nombre de communes est réduit de 17 à 14 communes.

Intercommunalité

Jusqu'au début de l'année 2009, la commune appartenait à la communauté de communes du Pays de Senlis qui regroupait 19 collectivités.

À la suite de désaccords profonds entre élus des communes membres[27], le préfet a décidé de dissoudre l'intercommunalité le [28].

Il autorise la création :

- de la communauté de communes des Trois Forêts (CC3F) avec les 5 communes de Senlis, Aumont-en-Halatte, Courteuil, Chamant et Fleurines ;

- de la communauté de communes Cœur Sud Oise (CCCSO), regroupant treize communes et dont le siège était à Ognon, l'une des plus petites de l'intercommunalité[29].

Dans le cadre des dispositions de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) du 7 août 2015, qui prévoit que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent avoir un minimum de 15 000 habitants[30] - [31], le schéma départemental de coopération intercommunale approuvé par le préfet de l'Oise le prévoit notamment la fusion de la communauté de communes des Trois Forêts et de la communauté de communes Cœur Sud Oise[32].

Après consultation des conseils municipaux et communautaires concernés[33], la nouvelle intercommunalité, recréant de fait l'ancienne communauté de communes du Pays de Senlis (sans Orry-la-Ville)[34], dont la scission en 2010 avait créée ces deux intercommunalités, est constituée au par un arrêté préfectoral du sous le nom de communauté de communes Senlis Sud Oise, dont la commune est désormais membre.

Tendances politiques et résultats

Les résultats des différentes élections montrent que le village d'Aumont-en-Halatte est très ancré à droite et au centre et les électeurs y sont très modérés tout en étant progressistes, favorisant peu les extrêmes. Le parti socialiste n'arrive souvent qu'en troisième position et est très loin de ses scores obtenus sur le plan national.

L'élection présidentielle de 2012 confirme cette tendance, puisque Nicolas Sarkozy obtient 53,42 % des suffrages au premier tour et devance très largement François Bayrou qui obtient 14,47 %. François Hollande, contrairement à la tendance nationale, n'arrive qu'en 3e position avec 13,68 % des suffrages. Au second tour, le président sortant réunit 72,22 % des suffrages exprimés, 27,78 % revenant donc à François Hollande[35]. À la présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy avait obtenu 71,54 % au second tour, 28,46 % revenant à Ségolène Royal. À noter qu'au premier tour, François Bayrou avait largement distancé la candidate socialiste en recueillant 21,69 % contre 16,14 %. Nicolas Sarkozy obtenant lui 55,82 % des suffrages exprimés[36].

Au référendum sur le traité constitutionnel pour l’Europe du , les Aumontois ont très majoritairement voté pour la Constitution européenne, avec 73,73 % de Oui contre 26,27 % de Non, avec un taux d’abstention de 21,20 % (France entière : Non à 54,67 % - Oui à 45,33 %)[37].

Listes des maires

Population et société

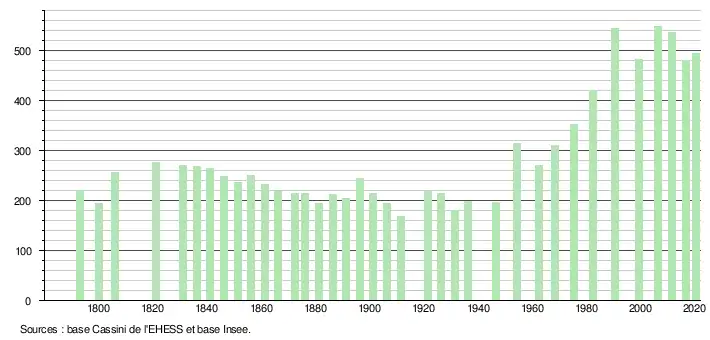

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[43]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[44].

En 2020, la commune comptait 494 habitants[Note 8], en diminution de 5,9 % par rapport à 2014 (Oise : +1,35 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 26,3 %, soit en dessous de la moyenne départementale (37,3 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 34,4 % la même année, alors qu'il est de 22,8 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 230 hommes pour 234 femmes, soit un taux de 50,43 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,11 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Revenus et catégories socio-professionnelles

Aumont-en-Halatte est l'une des communes françaises où la richesse moyenne par habitant est la plus élevée : en 2010, l'INSEE classe en effet Aumont-en-Halatte au 24e rang national pour le revenu fiscal médian par ménage : 39 176 € [48]. Elle est ainsi la commune la plus aisée du département de l'Oise et de la région Picardie.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais, route d'Apremont, au carrefour du centre du village face à la mairie :

Une église à Aumont est mentionnée pour la première fois dans une bulle du pape Lucius III de 1182. Elle se situait au même emplacement que l'église actuelle, bâtie pendant les XVe et XVIe siècles, avec réfection de la nef au XVIIIe siècle.

L'édifice se compose de deux corps de bâtiment distincts séparés par un pignon : la basse nef de quatre travées et sans bas-côtés, et le transept avec le chœur au chevet plat, légèrement plus élevés. S'y ajoute une sacristie de 1842 devant la dernière travée de la nef, au sud.

Le clocher en charpente, couvert d'ardoise (1839) et muni de deux fenêtres abat-son par face, se dresse au-dessus le croisillon sud du transept. On pénètre dans l'église par un portail très simple dans la façade occidentale, d'où trois marches descendent vers la nef. Cette dernière est non voûtée, et sa charpente est supportée par trois poutres rustiques. Le chœur et le transept sont cependant voûtés d'ogives, avec des nervures saillantes retombant sur des consoles ornées de pampres, et des clés de voûte pendantes. Les fenêtres sont en tiers-point, et dans le chœur, elles se composent de deux lancettes surmontées par une rose quadrilobe, de style flamboyant. Des boiseries du début du XVIIIe siècle décorent le chœur, et les bancs datent de la même époque.

En 1873, le cimetière est transféré en-dehors du centre du village.

L'état de l'église s'est dégradé pendant le XIXe siècle, et dès 1875, d'énormes réparations deviennent en principe nécessaires. Or, la commune n'est pas en mesure de financer ces travaux et sollicite le duc d'Aumale qui s'était montré généreux envers d'autres communes voisines. Mais se trouvant en pleine phase d'agrandissement de son château de Chantilly, il ne concède que deux cents francs, suscitant ainsi la colère des habitants. Les travaux sont ajournés plusieurs fois, si bien que l'église menace ruine dans l'après-guerre. Deux bénévoles de la commune se consacrent à la collecte des fonds pendant les années 1960, avec notamment l'organisation de sept grands concerts de musique classique à Senlis ente 1963 et 1971. Cette opération d'envergure permet définitivement de sauver l'église d'Aumont[49] - [50] - [51] - [52] - [53].

- Monument aux morts, devant l'église : Son érection d'après les plans de l'architecte local Paul Filassier a été approuvée par le conseil municipal dans sa séance du 24 mai 1920, et il a coûté la somme de trois mille deux cents francs[54]. Le quatrième nom d'en haut sur la face tournée vers l'église est celui de Nissim de Camondo.

- « Villa Béatrice », face à l'église, rue Henri-Dupriez : Elle aurait été bâtie sur les fondations d'un ancien château seigneurial et reçut sa forme actuelle après son rachat par le comte Moïse de Camondo, en 1904.

L'on peut distinguer deux corps de bâtiment de forme et volumes différents, reliés entre eux. Les façades sur la rue sont sobres et peu représentatives, sans intérêt particulier, mais la façade sud sur le vaste parc est un élégant mariage entre brique (matériau) et pierre, dans un style éclectique. Un décor Renaissance des pays de Loire se mélange avec des éléments gothiques pour la partie orientale, tandis que la partie occidentale est une villa bourgeoise typique de la fin du XIXe siècle. C'est l'architecte Hubert Claparède qui fut mandaté pour agrandir et embellir la demeure.

Après la mort de son fils Nissim de Camondo en combat aérien le 5 septembre 1917, la villa revint à sa fille Béatrice, arrêtée en 1943, déportée en 1944 et morte au camp de concentration d'Auschwitz le 4 janvier 1945

. Pendant un certain temps, la villa a appartenu au comité d'entreprise de la SNCF[55], puis elle a été subdivisé en appartements. - Lavoir, chemin du Lavoir, au nord de l'église : pour l'alimenter, la commune acquit une source proche de la fontaine Sainte-Geneviève auprès du prince de Condé, en 1793. Mais ce ne fut que le que le conseil municipal vota la construction du lavoir, à financer par la vente de bois communaux et grâce à la générosité de Mme Causse (plaque du 13 mai 1842). Le bassin est subdivisé en trois parties, et entouré de murs des quatre côtés. Les toits en appentis tout autour forment impluvium. Comme particularité, le poële pour le réchauffement de l'eau de lessive subsiste dans un coin. Deux entrées se situent aux extrémités de la façade est. Au sud, un petit bassin est aménagé à l'extérieur du bâtiment.

- L'utilisation du lavoir était soumis à l'acquittement d'une taxe annuelle. Elle ne s'est arrêté qu'en 1975. Le lavoir a été restauré deux fois depuis, dont la première fois en 1985[56]

- Le lavoir

%252C_lavoir_-_fa%C3%A7ade_est%252C_chemin_du_Lavoir.jpg.webp) Façade du lavoir.

Façade du lavoir.%252C_lavoir_-_int%C3%A9rieur%252C_chemin_du_Lavoir.jpg.webp) L'intérieur du lavoir.

L'intérieur du lavoir.%252C_lavoir_-_po%C3%AAle_%C3%A0_l'int%C3%A9rieur%252C_chemin_du_Lavoir.jpg.webp) Le poêle du lavoir.

Le poêle du lavoir.

- Fontaine Saint-Gervais, chemin du Lavoir : Cette source captée fournissait une eau particulièrement pure et légère, utilisée en pharmacie, et a de ce fait été bénie par l'église. Comme elle se situe en-dehors du village, l'eau fut acheminée dans un réservoir à proximité, moyennant une roue à godets à l'intérieur du petit bâtiment, actionnée par une manivelle. Le débit de la source n'était que de quinze litres à l'heure, et le réservoir avait une capacité de cinq cent quarante litres. Le mécanisme a été cassé par les occupants allemands pendant la Seconde Guerre mondiale[56] - [57].

%252C_%C3%A9glise_Saint-Gervais-et-Protais%252C_depuis_le_sud-ouest.jpg.webp) L'église Saint-Gervais-et-Protais.

L'église Saint-Gervais-et-Protais.%252C_monument_aux_morts%252C_devant_l'%C3%A9glise.jpg.webp) Le monument aux morts.

Le monument aux morts.%252C_villa_B%C3%A9atrice%252C_rue_Henri-Dupriez.jpg.webp) La villa Béatrice, façade sud.

La villa Béatrice, façade sud.%252C_fontaine_Sainte-Genevi%C3%A8ve%252C_chemin_du_Lavoir.jpg.webp) La fontaine Saint-Gervais.

La fontaine Saint-Gervais.

%252C_mus%C3%A9e_Henri-Barbusse_-_villa_Sylvie%252C_plaque%252C_4_chemin_de_la_Gruerie.jpg.webp)

- Musée Henri-Barbusse, 4 chemin de la Gruerie : en convalescence chez un ami à Senlis, Barbusse répéra cette petite maison en lisière de forêt, et l'acheta en 1910 grâce aux droits d'auteur de son roman L'Enfer paru en 1908.

Il la baptisa « Villa Sylvie » en allusion au célèbre roman de Gérard de Nerval de 1853, dont l'action se déroule dans le sud de l'Oise, et la transforma successivement selon son goût. La « Villa Sylvie » fut un refuge et une résidence secondaire pour Barbusse, et il y accueillit des amis.

Pour le musée, l'intérieur a été partiellement reconstitué, et un espace est dédié aux expositions temporaires[58]. Musée fermé pour une durée indéterminée pour motif de restauration. - Ancien puits public, en face du 55, rue Louis-Blanchet : situé sur une placette entre deux terrains privés, c'est un puits carré avec une margelle très ancienne. Les deux colonnes en pierre de taille supportant la poutre horizontale à laquelle est accrochée la poulie ont dû être remplacées dans leur partie supérieure.

- Jardin d'agrément de monsieur Varillon, 65 rue Louis-Blanchet, conçu par Paul Véra en 1920, inscrit au pré-inventaire des jardins remarquables[59]. On ne visite pas.

- Château Arthus, rue Louis-Blanchet / chemin du château : grosse demeure bourgeoise de la fin du XIXe siècle, construite après 1860. C'est un bâtiment rectangulaire de deux étages avec des combles, d'un toit à quatre pentes, occupant une superficie d'environ douze mètres sur dix au sol. Au rez-de-chaussée, la terrasse devant la façade occidentale est protégée par un toit supporté par des colonnes, et orné par des balustrades. À l'est, une extension sans étage se joint au bâtiment. La villa conserve toujours son aspect d'origine, mais n'a pas d'importance historique particulière[60].

- Butte d'Aumont, route de Creil, à l'entrée ouest du village, au sud de la route (courte marche à pied depuis le parking) : colline de sable à l'orée de la forêt, offrant un panorama sur les massifs forestiers de la région, ainsi que sur Montataire, Creil et la cathédrale de Senlis. La légende veut que Gargantua soit passé par ici, sur le chemin vers le pays de Galles, et ait vidé sa botte pleine de sable. La butte aurait été un lieu sacré, sur son sommet se célébrait, au Moyen Âge, la fête des Brandons, d'origine païenne mais longtemps tolérée par le clergé. Le sable y est très pur et de couleur bleuâtre. Dès la fin du Moyen Âge jusqu'à 1800, la manufacture de Saint-Gobain en a prélevé environ 600 t par an, chargés sur bateau à Creil. L'exploitation a été arrêtée pour éviter la disparition de la butte. Toutefois, l'armée allemande s'est encore servi de ses sables entre 1940 et 1944, durant l'Occupation, pour aménager les pistes de sa base aérienne de Creil. On peut admirer sur la butte une flore particulière, avec, par exemple, la laîche des sables et le robinier. Le reboisement de 1993 a permis de sauver la butte de l'érosion et de la rouvrir aux promeneurs[56].

%252C_mus%C3%A9e_Henri-Barbusse_-_villa_Sylvie%252C_4_chemin_de_la_Gruerie.jpg.webp) « Villa Sylvie », musée Henri-Barbusse.

« Villa Sylvie », musée Henri-Barbusse.%252C_ancien_puits_public%252C_devant_la_55_rue_Louis-Blanchet.jpg.webp) Puits de la rue Louis-Blanchet.

Puits de la rue Louis-Blanchet.%252C_ch%C3%A2teau_Arthus.jpg.webp) Villa « château Arthus ».

Villa « château Arthus ». La butte d'Aumont.

La butte d'Aumont.%252C_rue_Louis-Blanchet.jpg.webp) Architecture traditionnelle, rue Louis-Blanchet

Architecture traditionnelle, rue Louis-Blanchet%252C_ancienne_%C3%A9cole.jpg.webp) L'ancienne école.

L'ancienne école.

Patrimoine naturel

Aumont entre dans le périmètre du parc naturel régional Oise-Pays de France pour la totalité de son territoire. Son patrimoine naturel et paysager est protégé notamment par la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) type 1 no national 220005064 « Massif forestier d'Halatte[61] » qui englobe la totalité du territoire communal, à l'exclusion seulement du village proprement dit et de la parcelle agricole tout au sud. La ZNIEFF est à Aumont la protection la plus récente.

Elle a été précédée sur la commune par le site naturel classé de la forêt d'Halatte et de ses glacis agricoles (classement par décret du 5 août 1993)[62] et par le site naturel inscrit de la vallée de la Nonette (inscription par décret du 6 février 1970)[63]. Contrairement à ce que suggère son appellation, ce site ne concerne pas que les communes traversées par la Nonette et ses affluents, mais bien la quasi-totalité de la portion du parc naturel régional incombant à l'Oise. - Les possibilités de randonnée pédestre sont nombreuses en forêt d'Halatte. Un sentier de petite randonnée (PR) fait le tour du mont Alta depuis le parking à l'ouest du village, route de Creil. Le sentier de grande randonnée 12 (GR 12) touche une extrémité du territoire communal, au carrefour du mont Alta, qui est partagé avec Senlis. Est à noter toutefois l'absence de liaison pédestre avec les communes voisines d'Apremont et Verneuil-en-Halatte.

Personnalités liées à la commune

- Louis Andlauer (1919-1999), navigateur-bombardier aux Forces aériennes françaises libres, Compagnon de la Libération, y a détenu une résidence secondaire.

- Henri Barbusse (1873-1935), écrivain français, acquit une petite maison à Aumont en 1910, qui devint sa résidence secondaire[38].

- Raoul Bompard (1860-1939), ancien député de la Seine (de 1898 à 1902), conseiller à la Cour de Cassation, y a détenu une résidence secondaire.

- Henri de Bordas (1921-2011), pilote des Forces aériennes françaises libres, Compagnon de la libération, est inhumé dans la commune.

- Le comte Moïse de Camondo (1860-1935), banquier et collectionneur d'art français, fondateur du musée Nissim-de-Camondo, avait la « Villa Béatrice » comme résidence secondaire à Aumont[64] - [38]..

- Gabriel Grovlez (1879-1944), compositeur et pianiste, a séjourné régulièrement à Aumont dans une maison acquise en 1905. Il en a été conseiller municipal, et repose dans le cimetière communal[38]..

Voir aussi

Bibliographie

- François Agostini, La Longue histoire d'Aumont-en-Halatte, S.l., Amis d'Aumont, , 126 p.

- Didier Joseph-François, C. Leblanc et A. Vénacque, Commune d'Aumont-en-Halatte : Étude urbaine : Phase I-II Diagnostic - Compréhension du paysage d'inscription du village, analyse des évolutions du tissu et lecture des paysages bâtis, Orry-la-Ville, Parc naturel régional Oise-Pays de France, , 89 p. (lire en ligne [PDF])

- Raymond Poussard, « Halatte : deux mille ans d'art et d'histoire autour d'une forêt royale : 2de partie : Autour de la forêt : Aumont, Beaurepaire, Chamant, Fleurines, Ognon, Pontpoint, Pont Sainte Maxence, Roberval, Senlis, Verneuil en Halatte, Villeneuve sur Verberie, Villers St Frambourg », Bulletin du G.E.M.O.B., Beauvais, Groupement d’Étude des Monuments et Œuvres d’art de l’Oise et du Beauvaisis (GEMOB), vol. 92-94, ; 119 p. ; p. 42-45.

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[8].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[9].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Site de l'Insee

- « Chiffres clés - Logement en 2018 à Aumont-en-Halatte » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Aumont-en-Halatte - Section LOG T2 » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Aumont-en-Halatte - Section LOG T7 » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans l'Oise » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

Autres sources

- « Aumont, champion de l'Oise des gros salaires. », sur Le Parisien, (consulté le ).

- « Orthodromie : distance à vol d'oiseau », sur le site lion1906.com, site personnel de Lionel Delvarre (consulté le ).

- Louis Graves, Précis statistique sur le canton de Senlis, arrondissement de Senlis (Oise), Beauvais, Achille Desjardins,, , 276 p. (lire en ligne), p. 63-65.

- Ligne 7 Senlis - Creil du réseau départemental Sud-Oise, exploité par Keolis Oise ; cf. « Recherche d'horaires », sur Oise Mobilité (consulté le ).

- Communes limitrophes et autres renseignements topographiques selon la carte topographique 1 : 25 000e « TOP 25 » de l'IGN, consultable en 3D sur le site « Geoportail » (consulté le ). Distances mesurées par l'outil proposé dans le mode de visionnage en 3D.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station Météo-France Senlis - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Aumont-en-Halatte et Senlis », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Senlis - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Aumont-en-Halatte et Bonneuil-en-France », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Le Bourget - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Le Bourget - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Le Bourget - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction d'Paris », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- « Les maires rebelles montent au créneau », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- « Le préfet dissout la communauté de communes », Le Parisien, (lire en ligne).

- « La nouvelle donne de l'intercommunalité », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne) « Sur les cendres encore fumantes de la communauté de communes du Pays de Senlis (CCPS), de nouvelles entités sont en train de naître, reflétant l'éclatement d'un Pays de Senlis désormais bien morcelé. Sur les dix-neuf communes qui composaient la CCPS, ce sont les treize villages rebelles ayant souhaité et obtenu la dissolution qui ont le plus avancé sur leur nouvelle organisation. (...) Ce nouveau regroupement intercommunal est désormais entré dans une phase plus concrète puisque le préfet de l'Oise vient d'en valider le périmètre et les statuts. Avec un peu moins de cinq mille habitants, les treize membres de Cœur Sud Oise ont désormais leur avenir intercommunal en main pour mettre sur pied la communauté de communes à échelle humaine dont ils rêvaient ».

- Section III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, sur Légifrance

- « Cœur Sud Oise fait de la résistance sur la coopération intercommunale », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne).

- « Nouveau Schéma départemental de Coopération Intercommunale » [PDF], Signature de l'arrêté approuvant le nouveau schéma départemental de coopération intercommunale, Préfecture de l'Oise, (consulté le ), p. 24-25.

- « Oise : voici le nouveau schéma départemental finalisé », L'Observateur de Beauvais, (lire en ligne).

- « Des vœux en guise d’adieux pour Cœur Sud Oise », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne) « Senlis Sud Oise marquera la renaissance du Pays de Senlis — sans compter toutefois Orry-la-Ville qui a rejoint l’Aire cantilienne — mais dans un climat plus apaisé que celui qui avait conduit à la dissolution de ce dernier en 2009. De graves désaccords entre Senlis et les treize communes parties fonder Cœur Sud Oise avaient provoqué la séparation. « C’est surtout notre bilan humain qu’il faut mettre en avant, conclut Alain Battaglia. Cœur Sud Oise nous a permis de nouer des contacts très forts entre nous et, cet acquis-là, on ne nous l’enlèvera jamais ».

- « Résultats de l'élection présidentielle 2012 ».

- « Résultats de l'élection présidentielle 2007 ».

- « Référendum du 29 mai 2005 ».

- « Personnages illustres », sur www.aumont-en-halatte.fr (consulté le ).

- « Elections municipales à Aumont-en-Halatte », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ) « Plusieurs démissions sont à l'origine de cette élection municipale partielle, à commencer par le départ du maire, Isabelle Dautry, qui quitte l'Oise pour rejoindre le sud de la France. L'élue n'a pas caché qu'elle souhaitait voir sa première adjointe, Marie-Laure Thépenier, prendre sa succession ».

- « Marie-Laure Thépenier élue maire », Le Parisien , édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ) « Comme cela était prévu, la première adjointe, Marie-Laure Thépenier, a été élue maire d'Aumont par l'assemblée. Elle succède à Isabelle Dautry, qui quitte la région ».

- « Aumont-en-Halatte », Cartes de France (consulté le ).

- « Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du lundi 25 mai 2020 » [PDF], Conseils municipaux, sur https://www.aumont-en-halatte.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune d'Aumont-en-Halatte (60028) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de l'Oise (60) », (consulté le ).

- « Revenus fiscaux des ménages en 2010 », sur Insee, (consulté le ).

- François Agostini, La Longue histoire d'Aumont-en-Halatte, S.l., Amis d'Aumont, , 126 p., p. 57 et 94-95.

- Marc Durand et Philippe Bonnet-Laborderie, Senlis et son patrimoine : La ville en ses forêts, Beauvais, GEMOB, 2004 (réédition revue, corrigée et augmentée), 170 p. (ISSN 1255-0078), p. 136.

- Didier Joseph-François, C. Leblanc et A. Vénacque, Commune d'Aumont-en-Halatte : Étude urbaine : Phase I-II Diagnostic, Orry-la-Ville, Parc naturel régional Oise-Pays de France, , 89 p. (lire en ligne [PDF]), p. 52.

- Dominique Vermand, Églises de l'Oise : Cantons de Chantilly et Senlis, Beauvais, Conseil général de l'Oise, avec le concours des communes des cantons de Chantilly et Senlis, , 54 p., p. 7.

- Dominique Vermand, « Aumont-en-Halatte, église Saint-Gervais-Saint-Protais : Diocèse : Senlis », sur Églises de l'Oise - art roman et gothique, (consulté le ).

- Cf. Didier Joseph-François et al., Commune d'Aumont-en-Halatte - Étude urbaine, op. cit., p. 36-37.

- Cf. Philippe Seydoux, Châteaux et gentilhommières des Pays de l'Oise : Tome II. Valois, Paris, Éditions de la Morande, s.d., 356 p. (ISBN 978-2-902091-39-3) ; p. 48 ; et Didier Joseph-François et al., Commune d'Aumont-en-Halatte - Étude urbaine, op. cit., p. 36-37.

- Cf. « Patrimoine naturel », sur Aumont-en-Halatte (site officiel) (consulté le ) ; et Didier Joseph-François et al., Commune d'Aumont-en-Halatte - Étude urbaine, op. cit., p. 50-51 et 55.

- Cf. et Didier Joseph-François et al., Commune d'Aumont-en-Halatte - Étude urbaine, op. cit., p. 55.

- Cf. « Henri Barbusse à Paris et Aumont-en-Halatte », sur Terre des écrivains (consulté le ).

- Notice no IA60001502, base Mérimée, ministère français de la Culture. La base Mérimée donne une adresse erronée, 65 rue Léon Blanchet.

- Cf. Didier Joseph-François et al., Commune d'Aumont-en-Halatte - Étude urbaine, op. cit., p. 34.

- Cf. « Présentation de la znieff Massif forestier d'Halatte » sur le site « DREAL Picardie - Recherche par commune des zonages du patrimoine naturel et paysager de Picardie » (consulté le ).

- [PDF] « Forêt d'Halatte et es glacis agricoles » sur le site « DREAL Picardie - Recherche par commune des zonages du patrimoine naturel et paysager de Picardie » (consulté le ).

- [PDF] « Vallée de la Nonette » sur le site « DREAL Picardie - Recherche par commune des zonages du patrimoine naturel et paysager de Picardie » (consulté le ).

- Cf. Nora Şeni et Sophie le Tarnec, Les Camondo ou l'éclipse d'une fortune, coll. Hébraïca, Actes Sud, Arles 1997, 318 p., (ISBN 2-7427-1421-9) ; p. 212-213.