Flore du massif des Vosges

La flore du massif des Vosges se répartit entre un étage collinéen, un étage montagnard et un étage subalpin. L'étage collinéen s'étend jusqu'à 500 mètres d'altitude environ. Entre 500 et 1 000 mètres se situe l'étage montagnard, puis au-delà, l'étage subalpin dont le point culminant est le Grand Ballon, à 1 424 mètres. Les différentes conditions environnementales (altitude, climat, topographie, types de sol, etc.) sont à l'origine d'une végétation variée. Du fait de l'orientation nord-sud de la zone montagneuse, il existe un contraste marqué entre l'est et l'ouest, les vents d'ouest apportant les précipitations qui tombent en abondance sur le versant lorrain et les sommets, alors que le versant alsacien est plus sec.

Le massif vosgien est recouvert de forêts à 60 %. À moins de 500 mètres d'altitude, la forêt est de type chênaie-hêtraie. Entre 500 et 1 000 mètres, la chênaie-hêtraie cède la place à la hêtraie-sapinière. Au-delà de 1 000 mètres, le sapin disparaît et laisse la place à la hêtraie d'altitude, composée d'arbres de plus en plus chétifs à mesure qu'on gagne en altitude, et qui finit par être remplacée, à partir de 1 200 mètres environ, par des landes ou alpages appelés localement « hautes chaumes ».

Environnement géographique

Situation

Le massif des Vosges est un massif montagneux situé dans le Nord-Est de la France. Il fait partie de deux régions : le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté et s'étend sur sept départements, cinq dans le Grand Est (les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin) et deux en Bourgogne-Franche-Comté (la Haute-Saône et le Territoire de Belfort). Sa longueur est de 180 km du nord au sud ; il s'étend de Belfort au sud jusqu'à la frontière franco-allemande au nord dans le pays de Bitche.

Le massif vosgien est divisé en plusieurs parties : les Hautes-Vosges qui constituent la partie montagneuse du massif (altitude supérieure à 500 mètres) et les collines périphériques. Les Hautes-Vosges peuvent être subdivisées en deux parties : les Hautes-Vosges cristallines au sud et les Hautes-Vosges gréseuses au nord. La chaîne de montagnes est orientée principalement suivant un axe nord-sud et présente des altitudes plus élevées au sud de la région. Les collines périphériques comprennent les Vosges du Nord (ou Basses-Vosges), la région de la Vôge à l'ouest à cheval sur les départements des Vosges et de la Haute-Saône, les collines sous-vosgiennes alsaciennes à l'est et les collines sous-vosgiennes sud et ouest. Dans cette région se trouvent les parcs naturels régionaux des Vosges du Nord et des Ballons des Vosges[1].

L'altitude est généralement comprise entre 300 et 700 mètres. Cependant, sur l'ensemble de la région, elle varie de 200 mètres environ au nord à 1 424 mètres au Grand Ballon (Haut-Rhin). Les roches constituant le massif sont gréseuses au nord, cristallines ou métamorphiques au sud. Les collines sont recouvertes de formations siliceuses meubles et les sols sont plus profonds que dans la région montagneuse. Le versant alsacien du massif, à l'est, est beaucoup plus abrupt que le versant lorrain à l'ouest. Le vignoble alsacien est situé dans la descente sur la plaine d'Alsace très peuplée et où l'agriculture domine[1].

Climat

Le massif vosgien possède un climat de type montagnard, il est humide et doux l’été, froid (moins de 1 °C) et enneigé l’hiver. Le massif comprend un étage collinéen, un étage montagnard et un étage subalpin inférieur. L'étage collinéen s'étend jusqu'à 400 mètres sur le versant occidental, plus froid et plus humide, et 600 mètres sur le versant oriental, plus chaud et plus sec. Au-delà de cette altitude de 400-600 mètres se situe l'étage montagnard[2] puis l'étage subalpin à partir d'environ 1 100 mètres, constitué principalement de hêtraies rabougries de plus en plus chétives à mesure que l'on gagne en altitude, quelques épicéas et sorbiers et les alpages d'altitude avec des plantes rares et typiques des régions subalpine comme la Pulsatille des Alpes, la gentiane jaune, l'arnica des montagnes, l'épervière des Alpes et bien d'autres. Du fait de l’orientation nord-sud de la zone montagneuse, il existe un contraste marqué entre l’est et l’ouest, les vents d’ouest apportent les précipitations qui tombent en abondance sur le versant lorrain et les sommets alors que le versant alsacien est plus sec. La région de Colmar est très sèche par rapport à l’ensemble de la zone (moins de 600 mm de précipitations par an). La zone de collines reçoit entre 600 et 900 mm de précipitations moyennes annuelles tandis que la zone montagneuse reçoit de 900 à 2 000 mm (augmentation avec l’altitude)[1] - [3] - [4].

De plus, des influences chaudes arrivent du sud et pénètrent par le fossé rhénan. Dans les régions montagneuses, la topographie influence fortement les conditions climatiques qui sont déterminantes pour la végétation. Le nombre annuel moyen de jours de gel varie entre 75 jours en plaine et 159 jours sur les crêtes (au Hohneck, la période végétative est réduite à trois mois, ce qui ne suffit pas pour les arbres). Les gelées tardives sont fréquentes ; elles sont à craindre surtout pour le sapin et pour le chêne. La moyenne annuelle des températures varie beaucoup, entre 6 °C et 10 °C et l’amplitude thermique peut atteindre 14 °C au Hohneck et 18 °C en Alsace[1].

Répartition de la flore

Le massif vosgien est principalement recouvert de forêt ; celles-ci couvrent 548 530 ha soit 60 % de sa superficie. Les essences principales les plus importantes en surface sont le sapin pectiné (Abies alba) (24 % du total) et le hêtre (Fagus sylvatica) (24 %), suivi de l’épicéa commun (Picea abies) (20 %). Parmi les autres arbres forestiers, le chêne rouvre (Quercus petraea) (11 %) et le pin sylvestre (Pinus sylvestris) (8 %), l'érable des montagnes (Acer pseudoplatanus), le sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) sont les plus fréquents sur l’ensemble du massif vosgien[1].

Flore de l'étage collinéen

Dans les collines, les peuplements forestiers varient surtout en fonction de l’alimentation en eau, des populations de départ et de la richesse chimique des sols. Le type de végétation forestière le plus répandu est la chênaie-hêtraie[1].

Chênaie-hêtraie

L'étage collinéen est occupé par la chênaie-hêtraie. Sur le versant occidental plus humide, c'est le hêtre (Fagus sylvatica) qui domine. En revanche, le versant alsacien plus sec favorise le développement du chêne rouvre ou chêne sessile (Quercus petraea). Dans les sols riches, on trouve des chênes pédonculés (Quercus robur)[5], des érables sycomores (Acer pseudoplatanus), des érables champêtres (Acer campestre) et des charmes communs (Carpinus betulus). On trouve aussi des arbustes comme le houx (Ilex aquifolium). Le chêne rouvre (Quercus petraea), le pin sylvestre (Pinus sylvestris) et le bouleau verruqueux (Betula pendula) sont les essences forestières les plus adaptées sur les sols pauvres en éléments minéraux[1] - [6].

Forêt de hêtres des Vosges du Nord.

Forêt de hêtres des Vosges du Nord.

Houx.

Houx.

Dans les sous-bois, on trouve différentes plantes comme la céphalanthère à feuilles étroites (Cephalanthera longifolia), le gaillet odorant ou aspérule odorante (Galium odoratum), le sceau de Salomon multiflore (Polygonatum multiflorum), la violette des bois (Viola reichenbachiana) ou le lamier jaune (Lamium galeobdolon)[6].

Collines calcaires alsaciennes

Des collines de calcaires durs peu altérés sont situées en Alsace à l'abri du massif vosgien ; elles dépassent rarement les 400 mètres et dominent le vignoble alsacien. Les conditions ensoleillées et les faibles précipitations favorisent le développement de landes et de pelouses calcaires. Dans les parties les plus chaudes et arides des collines calcaires, on trouve des chênes pubescents (Quercus pubescens). Dans les sous-bois et en lisière des forêts de chênes pubescents, on trouve des orchidées forestières du genre Cephalanthera : la céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium), la céphalanthère à longues feuilles (Cephalanthera longifolia) et la céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra). On y trouve aussi la très rare fraxinelle (Dictamnus albus). Dans ces collines, on trouve également des arbrisseaux comme l'aubépine monogyne (Crataegus monogyna) et le prunellier (Prunus spinosa)[7] - [8]. Pour la viticulture, des essences exotiques ont été plantées à la place de la chênaie naturelle juste au-dessus des vignes : le châtaignier européen (Castanea sativa) qui est une espèce spontanée autour de la mer Méditerranée et le robinier faux-acacia américain (Robinia pseudoacacia). Leur bois imputrescible est utilisé pour fabriquer les poteaux et piquets de vigne et le robinier est particulièrement utilisé pour les manches d'outils[9]. Les pelouses sont composées de brome dressé (Bromus erectus) et de fétuque ovine (Festuca ovina)[7].

On y trouve plusieurs espèces d'orchidées du genre Orchis[N 1] : l'orchis pourpre (Orchis purpurea), l'orchis moucheron (Gymnadenia conopsea), l'orchis guerrier ou orchis militaire (Orchis militaris) qui est très rare, l'orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), l'orchis bouc (Himantoglossum hircinum) à l'odeur fétide, l'orchis bouffon (Anacamptis morio, syn. Orchis morio) et l'orchis singe (Orchis simia)[7] - [10].

On trouve également des orchidées du genre Ophrys dont les fleurs ont la particularité d'imiter la forme et l'odeur d'insectes femelles par des phéromones sexuelles ce qui attire les mâles de l'espèce d'insecte correspondante qui vont ainsi polliniser les fleurs : l'ophrys abeille (Ophrys apifera), l'ophrys mouche (Ophrys insectifera), l'ophrys litigieux ou ophrys petite araignée (Ophrys araneola), l'ophrys araignée (Ophrys sphegodes) et l'ophrys bourdon (Ophrys fuciflora) le plus répandu[7] - [11].

On trouve aussi d'autres fleurs comme l'œillet des Chartreux (Dianthus carthusianorum)[7], l'anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris)[12], la corydale à bulbe plein (Corydalis solida)[7] et la scille à deux feuilles (Scilla bifolia)[13].

.JPG.webp) Scille à deux feuilles à proximité du Batteriekopf.

Scille à deux feuilles à proximité du Batteriekopf.

Flore de l'étage montagnard

La végétation naturelle de l'étage montagnard est la forêt de type hêtraie-sapinière. Sans intervention humaine, la forêt recouvrirait l'ensemble des montagnes à l'exception des sommets les plus hauts et les plus exposés aux intempéries (étage subalpin). Les espaces ouverts comme les prairies ont été créés par l'homme pour l'agriculture et l'élevage. Les seuls espaces naturellement dégagés sont les hautes chaumes qui ont cependant été parfois étendues par l'homme en défrichant la végétation rabougrie. Ces prairies d'altitude contiennent des plantes adaptées aux conditions difficiles.

Les autres peuplements forestiers sont caractéristiques de conditions écologiques particulières : aulnaie, aulnaie-frênaie et frênaie-érablière dans les vallées, érablière sur éboulis, pessière des cirques glaciaires et des zones tourbeuses, boulaie dans les milieux ouverts[1].

Hêtraie-sapinière

Comme son nom l'indique, la hêtraie-sapinière est principalement constituée de hêtres (Fagus sylvatica) et de sapins (Abies alba). Le sapin pectiné ou sapin blanc (Abies alba) est l'arbre emblématique des Hautes-Vosges ; il est d'ailleurs parfois appelé sapin des Vosges[14]. La prédominance du sapin ou du hêtre dépend de l'altitude, de la composition du sol et de l'humidité mais aussi souvent de la gestion de la forêt par l'homme. On rencontre également d'autres arbres, essentiellement des épicéas (Picea abies) mais aussi des pins sylvestres (Pinus sylvestris). À partir de 1 000 mètres environ, le sapin régresse en faveur des hêtres et des érables sycomores[15].

L'épicéa est concurrencé par les sapins et les hêtres ; il ne prend leur place que dans quelques pessières naturelles sur les parois rocheuses des versants froids. Son abondance ailleurs s'explique par des plantations par l'homme. À la suite de l'exode rural des années 1960, de nombreuses parcelles de prairies ont été plantées avec des épicéas ce qui a conduit à fermer presque entièrement certaines vallées. Mais ces plantations ne correspondent pas à une « vraie » forêt capable de se régénérer ; elles sont constituées d'épicéas en rangs serrés qui épuisent les sols. De plus, le manque de lumière de ces pessières artificielles et le tapis acide d'aiguilles tombées des branches empêchent le développement d'autres espèces végétales dans le sous-bois[16].

Dans les sous-bois de la hêtraie-sapinière, si le sol est riche, le tapis végétal est formé de fétuques des bois (Festuca altissima). Sur les sols acides les plus pauvres, le tapis végétal est formé majoritairement de canches flexueuses (Deschampsia flexuosa), de myrtilles communes (Vaccinium myrtillus) et de luzules blanchâtres (Luzula luzuloides). Dans ces sols, on trouve la digitale pourpre (Digitalis purpurea)[17] et la prénanthe pourpre (Prenanthes purpurea) qui affectionnent les clairières. La digitale pourpre est une fleur très répandue, elle envahit les coupes forestières, les lisières et les bords des chemins. Elle atteint environ un mètre de haut et forme une grappe de fleurs roses aux taches rouge foncé bordées de blanc qui se tournent vers la lumière. Les espaces dégagés sont également colonisés par l'épilobe en épi (Chamerion angustifolium)[18]. Il apparaît en grand nombre après les coupes de bois, puis se raréfie à mesure que la forêt se referme. Ces espaces ouverts sont fréquemment occupés par le genêt à balais (Cytisus scoparius) qui est un arbuste à fleurs jaunes très courant[15].

On trouve des arbustes comme le sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia). Dans certaines zones dégagées, on trouve des genévriers (Juniperus communis)[15].

Éboulis

Les éboulis dans les pentes raides sont issus de l'éclatement des roches dû à la succession de gels et dégels. Dans ces ravins, on trouve essentiellement des érables sycomores (Acer pseudoplatanus)[19] mais également des ormes de montagne (Ulmus glabra)[19], des frênes communs ou frênes élevés (Fraxinus excelsior)[19] et des tilleuls à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)[19]. Ces espèces d'arbres trouvent ici la lumière et les minéraux nécessaires à leur survie. La présence des rochers empêche la concurrence des hêtres et des sapins. Dans les sous-bois, on peut trouver la rare campanule à larges feuilles (Campanula latifolia)[19].

Dans certains éboulis, comme celui du défilé du Kertoff dans la vallée de la Vologne, on peut observer des épicéas de type vosgien (Picea abies). Certains de ces arbres, qui peuvent dépasser 50 mètres de hauteur, ont été sélectionnés sur le plan génétique, dans le cadre de la recherche forestière[20].

Cirques glaciaires et étage subalpin

Durant la dernière période glaciaire appelée Würm, de -70 000 à -11 000 ans avant notre ère, les Vosges étaient couvertes d'immenses glaciers qui ont érodé le relief et formé des cirques glaciaires[21]. Les cirques glaciaires vosgiens et les hautes chaumes constituent un milieu véritablement alpin, qui apparaît à des altitudes supérieures à 1 000 mètres avec des conditions très difficiles qu'on ne retrouve dans les Alpes qu'au-dessus de 2 000 mètres. Il gèle plus de 160 jours par an et la couverture neigeuse peut tenir jusqu'au début de l'été[22]. Toutefois, avec le réchauffement climatique observé actuellement, la neige a généralement fini de fondre courant mai voire fin avril[23].

Au printemps, une des premières fleurs à apparaître est la nivéole de printemps (Leucojum vernum) qui ressemble à une perce-neige (Galanthus nivalis)[N 2] mais sa fleur est plus grande. On la trouve en compagnie de la gagée jaune (Gagea lutea) et de la corydale creuse (Corydalis cava) qui atteignent ici leur limite maximale d'altitude[24]. On peut trouver le bois joli (Daphne mezereum) qui est un sous-arbrisseau dont les fleurs dégagent un agréable parfum[25].

En été, dans les couloirs d'avalanche notamment, on trouve des mégaphorbiaies, c'est-à-dire des formations de hautes plantes herbacées. Celles-ci se développent sur des sols pierreux dans les versants humides exposés au nord, là où les arbres ne se développent pas à cause des avalanches et de la période végétative d'un peu plus de deux mois seulement[26]. Dans ces mégaphorbiaies, on trouve l'épilobe des Alpes (Epilobium alpestre) mais aussi l'épilobe en épi (Chamerion angustifolium)[N 3] qui colonise également les vallées[18]. On trouve l'adénostyle à feuilles d'alliaire (Adenostyles alliariae)[18] ainsi que deux laitues pouvant atteindre 1,50 mètre : la laitue des Alpes (Cicerbita alpina) aux fleurs mauves et la laitue de Plumier (Cicerbita plumieri) aux fleurs bleues[27]. On trouve deux plantes connues pour leur toxicité : l'aconit napel (Aconitum napellus) aux fleurs violettes en forme de casque[28] et l'aconit tue-loup (Aconitum lycoctonum) aux fleurs jaunes[29]. On trouve des arbrisseaux comme les rosiers sauvages : l'églantier des Alpes (Rosa pendulina) et le rosier pimprenelle (Rosa pimpinellifolia)[30].

.JPG.webp) Aconit tue-loup dans le cirque du Wormspel.

Aconit tue-loup dans le cirque du Wormspel.

.jpg.webp)

.jpg.webp)

En septembre, on peut observer la floraison de la gentiane des champs (Gentianella campestris)[N 4] qui est une plante basse[31]. Dans certaines mégaphorbiaies, on peut observer la pédiculaire feuillée (Pedicularis foliosa) et la bartsie des Alpes (Bartsia alpina)[32]. On trouve aussi des colonies de trolles d'Europe (Trollius europaeus) aux fleurs dorées en boule[33]. Sur les versants sud, les prairies de forte pente accueillent l'ail de cerf (Allium victorialis)[34]. On y trouve également la sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis) aux fleurs rouge sang.

.JPG.webp) Ail de cerf, cirque du Wormspel.

Ail de cerf, cirque du Wormspel.

.JPG.webp) Gentiane des champs vers le Breitfirst.

Gentiane des champs vers le Breitfirst..JPG.webp) Pédiculaire feuillée, cirque du Wormspel.

Pédiculaire feuillée, cirque du Wormspel..jpg.webp)

.JPG.webp)

Escarpements rocheux

Le massif des Vosges présente de nombreux escarpements rocheux, principalement situés dans la partie sud du massif, dont les plus remarquables sont les Spitzkoepfe, le Wurzelstein au nord du col de la Schlucht, la Martinswand dans le massif du Hohneck, ou encore le secteur traversé par le sentier des Roches.

La flore de ces milieux subit des conditions extrêmes, passant d'un fort ensoleillement avec une relative sécheresse l'été à des températures très basses en hiver[35].

On y retrouve diverses plantes succulentes comme l'Orpin annuel (Sedum annuum)[36], l'Orpin des Alpes (Sedum alpestre)[37], l'Orpin noirâtre (Sedum atratum)[37], l'Orpin des rochers (Sedum rupestre)[37], l'Orpin téléphium (Hylotelephium telephium)[37], l'Orpin velu (Sedum villosum)[37], l'Orpin à feuilles épaisses (Sedum dasyphyllum)[35], la Saxifrage paniculée (Saxifraga paniculata)[38] ainsi que des espèces chasmophytiques capables de coloniser les fissures de rochers comme le Silène des rochers (Silene rupestris)[39], l'Épervière de Jacquin (Hieracium humile)[40], l'Épervière à feuilles de chicorée (Hieracium intybaceum) aux fleurs jaune citron[41], la Véronique buissonnante (Veronica fruticans)[38] ou encore la Valériane à trois folioles (Valeriana tripteris)[37].

.jpg.webp) Silène des rochers dans les Spitzkoepfe.

Silène des rochers dans les Spitzkoepfe._IMG_26554.jpg.webp)

.JPG.webp) Épervière à feuilles de chicorée dans les Spitzkoepfe.

Épervière à feuilles de chicorée dans les Spitzkoepfe.

Ces milieux accueillent également de nombreuses mousses et plusieurs fougères dont Cryptogramma crispa, Cystopteris fragilis et Gymnocarpium dryopteris[42].

.jpg.webp) Cryptogramma crispa au Wurzelstein.

Cryptogramma crispa au Wurzelstein.

Lacs et ruisseaux

Sur les rives de certains lacs comme le lac de Retournemer et le lac de Longemer, on trouve une très rare aulnaie marécageuse. Les racines de l'aulne glutineux (Alnus glutinosa) plongées dans l'eau s'enfoncent profondément dans les berges[43]. Au bord des lacs, on peut trouver l'iris des marais (Iris pseudacorus) dont les fleurs jaunes se déploient vers le mois de juin[44]. Dans les zones humides, le long des ruisseaux, on trouve la reine-des-prés (Filipendula ulmaria)[45], le populage des marais (Caltha palustris) aux fleurs jaune d'or[46], la renoncule à feuilles d'aconit (Ranunculus aconitifolius)[46] aux petites fleurs blanches perchées sur de hautes tiges, la lunaire vivace (Lunaria rediviva)[46] reconnaissable à ses petites fleurs mauves à quatre pétales et ses fruits très plats et ovales, le géranium des bois (Geranium sylvaticum)[46] aux élégantes fleurs violettes à cinq pétales, la barbe de bouc (Aruncus dioicus)[47] aux spectaculaires petites fleurs blanches en grandes panicules, plus rarement le trolle d'Europe (Trollius europaeus), l'ail des ours (Allium ursinum)[48] et l'impatiente ne-me-touchez-pas ou balsamine des bois (Impatiens noli-tangere) dont les fruits matures éclatent violemment lorsqu'on les touche[48].

.JPG.webp)

Aulne glutineux aux racines immergées, lac de Retournemer.

Aulne glutineux aux racines immergées, lac de Retournemer.

Le long des rivières, deux espèces introduites menacent la biodiversité par leur caractère envahissant : la renouée du Japon (Fallopia japonica) et la balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera)[49].

Tourbières

Une tourbière est une zone humide caractérisée par l'accumulation progressive de la tourbe, un sol caractérisé par sa très forte teneur en matière organique, peu ou pas décomposée, d'origine végétale. Après la disparition des glaciers à la fin de la dernière glaciation, des cuvettes et des lacs ont permis la formation de tourbières. Dans les étendues d'eau se développent des tapis de sphaignes qui sont des mousses sans racines pouvant absorber 40 fois leur poids en eau. Il pousse également le nénuphar nain (Nuphar pumila), mais cette espèce est en régression[50], et des utriculaires : la petite utriculaire (Utricularia minor) et l'utriculaire commune (Utricularia vulgaris)[51] - [52].

Les tapis de sphaignes finissent par former des « coussins » sur lesquels se développent des droséras qui sont des plantes carnivores : la droséra à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), la droséra à longues feuilles (Drosera anglica syn. Drosera longifolia) et la droséra intermédiaire (Drosera intermedia). Les droséras possèdent des poils recouverts de boules gluantes ressemblant à des gouttes de rosée et qui permettent de capturer des insectes[53]. On trouve une autre plante carnivore : la grassette commune (Pinguicula vulgaris) qui possède également des poils collants sur ses feuilles qui peuvent capturer des insectes[54]. On recense également le trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata)[55], le lycopode inondé (Lycopodiella inundata), la scheuchzerie des marais (Scheuchzeria palustris), la canneberge (Vaccinium oxycoccos) qui est une espèce proche de la canneberge à gros fruits (Vaccinium macrocarpon) exploitée par l'industrie alimentaire en Amérique du Nord[56] et le rhynchosphore blanc (Rhynchospora alba). On trouve la calla des marais (Calla palustris) qui est une plante rare, présente en France uniquement dans le massif des Vosges[57]. On trouve une rare orchidée : l'orchis de Traunsteiner (Dactylorhiza traunsteineri) dont les fleurs pourpres rappellent l'orchis mâle (Orchis mascula), ce qui le rend difficile à identifier[58] - [N 5]. On trouve aussi la violette des marais (Viola palustris) aux fleurs mauves[60], la parnassie des marais (Parnassia palustris) aux fleurs blanches à cinq pétales aux nervures transparentes[60] et la potentille des marais ou comaret (Potentilla palustris) aux fleurs rouge sang[55] - [52].

Les sphaignes se multiplient et la matière organique s'accumule ce qui surélève la tourbière. Seule l'eau de pluie alimente alors la tourbière, les sphaignes se raréfient et d'autres plantes apparaissent comme le trichophore cespiteux ou scirpe cespiteux (Trichophorum cespitosum), la molinie bleue (Molinia caerulea), la benoîte des ruisseaux (Geum rivale)[61], la linaigrette vaginée (Eriophorum vaginatum)[62], la camarine noire (Empetrum nigrum)[2], l'airelle des marais (Vaccinium uliginosum)[2], la bruyère callune (Calluna vulgaris) et l'andromède (Andromeda polifolia)[63]. Les zones les plus sèches sont lentement colonisées par des arbres peu exigeants : des bouleaux pubescents (Betula pubescens), des pins sylvestres (Pinus sylvestris) et des épicéas (Picea abies)[52].

.jpg.webp)

.JPG.webp)

.jpg.webp) Camarine noire au Tanet.

Camarine noire au Tanet.

On dénombre plusieurs sites de tourbière dans le massif vosgien dont trois importants sont situés dans la commune de La Bresse : le lac de Lispach, le lac de Blanchemer et l'étang de Machais[64]. On trouve également des tourbières importantes dans les Vosges saônoises comme la tourbière de la Grande Pile[N 6] à Saint-Germain ou celles de la réserve naturelle des ballons comtois[65] - [66].

Prairies

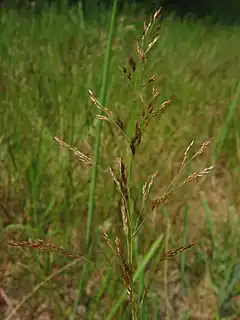

À plus basse altitude (moins de 1 200 mètres), les espaces ouverts ne sont pas naturels et ont été créés par l'homme. Ces espaces forment des prairies dites prairies fleuries. Ces prairies comportent les graminées des prairies fleuries de la zone tempérée européenne : Fétuque rouge (Festuca rubra), Agrostide commune (Agrostis capillaris) et Pâturin des prés (Poa pratensis).

Dans les prairies, la jonquille[N 7] ou narcisse jaune (Narcissus pseudonarcissus) fleurit au printemps (mars-avril), on assiste à de spectaculaires floraisons de ses fleurs jaunes qui recouvrent des prairies entières. La jonquille se rencontre également dans les sous-bois mais avec une densité moindre et généralement en lisière de forêt. Cette plante à bulbe est toxique mais a toujours été préservée par les paysans vosgiens car elle n'est pas dangereuse pour le bétail comme les vaches vosgiennes. En effet, le narcisse n'est pas brouté. De plus, les feuilles ont disparu à la fenaison. Les bulbes sont enfouis sous les racines des graminées. Les narcisses ne causent aucune détérioration des prairies de fauche. Mieux, les bulbes jouent un rôle dans la stabilisation des sols de prairies aux abords des ruisseaux. Cette plante est suffisamment abondante pour permettre l'organisation d'une Fête des Jonquilles tous les deux ans dans la ville de Gérardmer. La manifestation consiste en un défilé de chars décorés avec des jonquilles. Néanmoins, il convient de rester vigilant sur la conservation de cette espèce car la cueillette n'est pas réglementée et l'urbanisation de certaines zones provoque la disparition d'hectares de prairies à jonquilles[68].

Fleurissent ensuite la cardamine des prés (Cardamine pratensis) aux fleurs roses[69] et le myosotis des champs (Myosotis arvensis) aux fleurs bleu vif[69]. Entre la fin du printemps et le début de l'été, on peut observer différentes orchidées. L'orchis mâle (Orchis mascula) est le plus précoce et fleurit dès le mois de mai, ses fleurs sont violet foncé parfois roses[69] ; l'orchis des montagnes (Platanthera chlorantha) fleurit ensuite et est plus discret avec ses fleurs blanc verdâtre[70] ; enfin fin juin l'orchis tacheté (Dactylorhiza maculata) forme des colonies importantes dans les prairies humides, ses fleurs sont roses et blanches[70]. Dans les prairies humides, on trouve la renouée bistorte (Bistorta officinalis) aux fleurs roses en forme de brosse à dents[71].

Pré recouvert de jonquilles, Le Tholy.

Pré recouvert de jonquilles, Le Tholy.

.jpg.webp)

Hautes chaumes (étage subalpin)

Les hautes chaumes se situent sur une succession de crêtes, depuis Lusse (Vosges), au nord, jusqu'au ballon de Servance (Vosges et Haute-Saône), au sud[73]. La ligne de crête est surnommée la ligne bleue des Vosges. Sur ces sommets, situés à l'étage subalpin, la flore doit s'adapter à des conditions météorologiques difficiles : vents forts, froid, neige, exposition au soleil. Au sortir de l'été, la flore est composée de chaumes qui sont les tiges herbacées creuses des graminées et de sous-arbrisseaux. Le nom féminin « chaume » au sens de prairie d'altitude ne provient pas de la présence de ces tiges appelées « chaumes » (au masculin) mais provient du nom latin calmis désignant un lieu de pâturage. Les chaumes naturelles dites primaires (300 hectares environ) sont situées sur les sommets les plus exposés aux vents et à la pluie. Il existe 5 000 hectares de hautes chaumes sur les sommets des ballons, la plupart sont issues des défrichements par l'homme à partir du VIIIe siècle et forment des chaumes dites secondaires[74]. Les premières anthropisations des chaumes sont cependant antérieures au VIIIe siècle ; par exemple, il a été montré que les chaumes du massif du Rossberg ont subi, à au moins trois reprises entre le IVe siècle av. J.-C. et le Ier siècle ap. J.-C., des mises à feu délibérées succédant à un abandon ou à une sous-exploitation des chaumes[75].

Dans les hautes chaumes, on trouve des plantes des régions subalpines ou des zones subarctiques. La végétation dans la zone entre 900 et 1 250 m constitue des pelouses acidiphiles montagnardes[76] et au-delà de 1 250 m, elle constitue des landes acidiphiles subalpines[77]. On trouve la bruyère callune (Calluna vulgaris)[78], la myrtille commune (Vaccinium myrtillus)[78], l'airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea subsp. vitis-idaea)[78], l'arnica des montagnes (Arnica montana)[79], la gentiane jaune (ou grande gentiane, Gentiana lutea) qui ne fleurit qu'au bout de 10 ans de croissance et peut atteindre 1,20 mètre de hauteur[80], la pulsatille des Alpes (Pulsatilla alpina) qui couvre les chaumes primaires de fleurs blanches entre avril et juin[81] - [N 8], plus rarement le lis martagon (Lilium martagon) qui fleurit en juin-juillet et peut atteindre 1,50 mètre de haut[82], le lycopode en massue ou lycopode officinal (Lycopodium clavatum)[83], le lycopode des Alpes (Lycopodium alpinum), le lycopode sélagine (Huperzia selago)[84], la camarine noire (Empetrum nigrum), l'airelle des marais (Vaccinium uliginosum), le liondent des Pyrénées (Leontodon pyrenaicus), l'épervière des Vosges (Hieracium vogesiacum)[85], l'épervière des Alpes (Hieracium alpinum), Hieracium olivaceum[86] et le sélin des Pyrénées (Epikeros pyrenaeus syn. Selinum pyrenaeum)[87] - [88].

.jpg.webp) Airelle rouge au Tanet.

Airelle rouge au Tanet..jpg.webp) Camarine noire au Tanet.

Camarine noire au Tanet.

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp) Lycopode sélagine dans le massif du Hohneck.

Lycopode sélagine dans le massif du Hohneck..jpg.webp)

On trouve également deux orchidées discrètes reliques de l'époque glaciaire : l'orchis miel (Pseudorchis albida) qui dégage un parfum agréable et l'orchis grenouille (Coeloglossum viride) qui doit son surnom à la forme particulière de ses fleurs et est une plante protégée. Parmi les autres espèces de fleurs relictes visibles, on trouve le gnaphale de Norvège (Gnaphalium norvegicum) aux feuilles argentées et la jasione vivace (Jasione laevis) plus rare car elle ne pousse qu'au-dessus de 1 300 mètres d'altitude[80].

.jpg.webp) Gnaphale de Norvège vers les Spitzkoepfe.

Gnaphale de Norvège vers les Spitzkoepfe..jpg.webp) Jasione vivace au col du Wormspel.

Jasione vivace au col du Wormspel..JPG.webp) Orchis grenouille vers les Spitzkoepfe.

Orchis grenouille vers les Spitzkoepfe..JPG.webp) Orchis miel au Markstein.

Orchis miel au Markstein.

Lorsque l'ensoleillement est plus important, la chaume s'enrichit de graminées qui deviennent plus nombreuses et la pelouse devient une prairie appelée calamagrostidaie du nom de la graminée éponyme le Calamagrostis faux-roseau (Calamagrostis arundinacea) aux reflets roses et violets qui domine cette association végétale[89]. On trouve aussi le Nard raide (Nardus stricta)[90], la Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa), la Fétuque rouge (Festuca rubra) et l'Agrostide commune ou Agrostide vulgaire (Agrostis capillaris). On trouve également d'autres types de plantes comme le fenouil des Alpes (Meum athamanticum), la centaurée des montagnes ou bleuet des montagnes (Centaurea montana)[91], l'orchis globuleux (Traunsteinera globosa) et le genêt ailé (Genista sagittalis)[92]. Fin juin, dans les endroits bien exposés, on trouve la phalangère à fleurs de lis (Anthericum liliago) aux fines fleurs blanches[93]. L'épervière orangée (Hieracium aurantiacum) fleurit en juillet-août et atteint 20-40 cm[94]. La Digitale à grandes fleurs (Digitalis grandiflora) aux fleurs jaune pâle est très rare dans les Vosges[94]. Durant l'été, on trouve l'Œillet superbe (Dianthus superbus) aux fleurs finement découpées[95]. Mais la fleur la plus emblématique des hautes chaumes est probablement la Pensée des Vosges (Viola lutea ssp. elegans) qui existe dans d'autres montagnes françaises mais diffère ici par l'étonnante variété de ses couleurs : jaune, violette, blanche, bicolore parfois tricolore. On la trouve un peu partout de mai à août dans les pelouses primaires et surtout secondaires[96].

.jpg.webp) Centaurée des montagnes vers les Spitzkoepfe.

Centaurée des montagnes vers les Spitzkoepfe.

.JPG.webp) Digitale à grandes fleurs vers les Spitzkoepfe.

Digitale à grandes fleurs vers les Spitzkoepfe.

.jpg.webp)

Pensée des Vosges bicolore au Kastelberg.

Pensée des Vosges bicolore au Kastelberg..jpg.webp)

.jpg.webp) Phalangère à fleurs de lis dans le cirque du Wormspel.

Phalangère à fleurs de lis dans le cirque du Wormspel.

Plantes rares et protégées

Le massif des Vosges constitue, de par sa position géographique, un îlot froid qui a servi de refuge à de nombreuses espèces arctico-alpines ou circumboréales à la fin des grandes glaciations. Ces plantes se retrouvent aujourd'hui dans différents milieux allant du plus humide au plus sec mais toujours caractérisés par des températures froides[97].

Ainsi, dans les tourbières, l'andromède (Andromeda polifolia), la calla des marais (Calla palustris) qui atteint dans les Vosges la limite sud-ouest de son aire de répartition, la laîche des tourbières (Carex limosa), la camarine noire (Empetrum nigrum) ainsi que quelques rares orchidées comme la listère cordée (Listera cordata) ou l'orchis de Traunsteiner (Dactylorhiza traunsteineri) sont localement présentes[97].

Dans certains lacs, on trouve également des espèces lacustres nordiques comme l'isoète lacustre (Isoetes lacustris) dans le lac de Gérardmer, le rubanier à feuilles étroites (Sparganium angustifolium) dans le lac de Retournemer et le lac de Longemer, et le nénuphar nain (Nuphar pumila)[97].

Sur les plus hauts sommets, au niveau de la lande subalpine primaire, est attestée la présence de l'anémone à fleurs de narcisse (Anemone narcissiflora), la pulsatille d'Autriche (Anemone scherfelii), l'épervière des Alpes (Hieracium alpinum) uniquement dans le massif du Hohneck, la fougère Cryptogramma crispa (éboulis siliceux du versant alsacien), la bartsie des Alpes (Bartsia alpina) dans les zones tourbeuses, divers lycopodes comme Diphasiastrum alpinum ou Diphasiastrum tristachyum tous deux caractéristiques des landes à callune. Quant au vérâtre blanc (Veratrum album), grande plante des pâturages de montagne à fleurs blanches, très fréquente dans les Alpes et le Massif central, on ne la rencontre ici que dans le secteur du Ballon d'Alsace[97].

Enfin, en milieu forestier et dans les mégaphorbiaies, on pourra rencontrer, avec un peu de chance, la campanule à larges feuilles (Campanula latifolia) présente dans certains ravins forestiers, Lycopodium annotinum, Streptopus amplexifolius, sorte de sceau de Salomon à la tige tortueuse qu'on peut rencontrer dans les mégaphorbiaies en compagnie des adénostyles et des aconits, ainsi que différentes fougères : Dryopteris remota, Athyrium distentifolium et Polystichum braunii[97].

Quant aux plantes endémiques des Vosges, elles sont très peu nombreuses. On peut seulement en citer deux : une sous-espèce de la pensée des Vosges (Viola lutea subsp. elegans) et la campanule de Baumgart (Campanula baumgartenii) présente dans les Vosges du Nord[97].

Voir aussi

Articles connexes

- Massif des Vosges

- Parcs naturels régionaux des Ballons des Vosges et des Vosges du Nord

- Liste des espèces végétales protégées en Alsace, Lorraine et Franche-Comté

Liens externes

- Site du massif des Vosges

- Site du parc naturel régional des Ballons des Vosges et site du parc naturel régional des Vosges du Nord

- Réserves naturelles des Hautes-Vosges

- Sentiers des Vosges - Club vosgien

- Vosges nature Site de Hervé Parmentelat regroupant de nombreuses photos de la flore

- Le Courrier de l'environnement de l'INRA n°22, juin 1994 Projet de parc national pour les Vosges

Bibliographie

- Marjorie Blamey et Christopher Grey-Wilson, Guide des fleurs de montagne, Delachaux et niestlé, , 384 p. (ISBN 260301369-6)

- J. Cholet et G. Magnon, Tourbières des montagnes françaises - Nouveaux éléments de connaissance, de réflexion & de gestion, Pôle-relais Tourbières & Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels, , 188 p. (lire en ligne)

- Collectif, Parc naturel régional des Ballons des Vosges, Gallimard, , 192 p. (ISBN 2742405631).

- Collectif, Vosges, Bonneton, coll. « Encyclopédies Bonneton », , 320 p. (ISBN 9782862533131).

- Conservatoire des espaces naturels de Franche-Comté, Les tourbières, un milieu à préserver... Du constat à l’action en Franche-Comté, , 28 p. (lire en ligne).

[PDF]

[PDF] - IGN, Inventaire forestier national - Massif vosgien et collines périphériques, , 22 p. (lire en ligne).

[PDF]

[PDF] - André Kuentz, Randonnées botaniques dans les Vosges / La Haute-Alsace, Illfurth, Saint-Brice, , 180 p. (ISBN 978-2-918854-05-0, OCLC 863034726).

- Serge Muller, Les plantes protégées de Lorraine : distribution, écologie, conservation, Biotope, coll. « Parthénope », , 376 p. (ISBN 9782914817080).

- Hervé Parmentelat, Merveilles des Vosges : Fleurs, arbres et milieux naturels remarquables, Place Stanislas, , 221 p. (ISBN 978-2-35578-052-3, OCLC 690490738).

- François Vernier, Les plantes de nos sous-bois, ONF, , 48 p. (ISBN 2842070682).

Notes et références

Notes

- Certaines espèces ont été déplacées dans d'autres genres. Voir page Orchis.

- Galanthus nivalis n'est pas présent dans les Vosges à l'état sauvage.

- Déjà cité dans la section #Hêtraie-sapinière.

- On trouve Gentianella campestris également sur les crêtes.

- De nombreuses plantes se rapprochant de Dactylorhiza traunsteineri présentes dans les tourbières du sud du massif sont plutôt à rattacher à Dactylorhiza majalis subsp. parvimajalis[59].

- Cette tourbière est situé à l'étage collinéen ; altitude : 300 mètres environ.

- Rigoureusement, le nom jonquille est réservé à Narcissus jonquilla qui pousse en région méditerranéenne.

- Pulsatilla alba est une appellation synonyme d'Anemone scherfelii : Anemone scherfelii sur Tela Botanica. Depuis 2012, Anemone scherfelii est considéré comme une espèce distincte de la pulsatille des Alpes (Anemone alpina) : Anemone alpina sur Tela Botanica.

Références

- [PDF] Inventaire forestier national - Massif vosgien et collines périphériques - Novembre 2007 - 22 p.

- Ballons des Vosges 1999, p. 31

- Météo France - Découpage de l'Hexagone en 29 zones aux caractéristiques climatiques homogènes

- [PDF] E. Choisnel, D. Payen, Les climats de la France, Article paru dans le supplément au no 201 du magazine La Recherche, juillet-août 1988, pages 32 à 41.

- Ballons des Vosges 1999, p. 124

- Ballons des Vosges 1999, p. 42-43

- Ballons des Vosges 1999, p. 44-45

- Parmentelat 2010, p. 168-169.

- Ballons des Vosges 1999, p. 116

- Parmentelat 2010, p. 163-165.

- Parmentelat 2010, p. 165-167.

- Parmentelat 2010, p. 12, 158, 170, 172-173.

- Parmentelat 2010, p. 173-174.

- ONF - Sapin des Vosges

- Ballons des Vosges 1999, p. 36-37

- Parmentelat 2010, p. 34-36.

- Parmentelat 2010, p. 40-41.

- Parmentelat 2010, p. 137.

- Parmentelat 2010, p. 60-61.

- Vosges 2004, p. 228

- Parmentelat 2010, p. 125.

- Parmentelat 2010, p. 128.

- Parmentelat 2010, p. 129.

- Parmentelat 2010, p. 133.

- Parmentelat 2010, p. 134.

- Parmentelat 2010, p. 136-137.

- Parmentelat 2010, p. 137-138.

- Parmentelat 2010, p. 138-139.

- Parmentelat 2010, p. 139-140.

- Parmentelat 2010, p. 140-141.

- Parmentelat 2010, p. 146-147.

- Parmentelat 2010, p. 147.

- Parmentelat 2010, p. 147, 149.

- Parmentelat 2010, p. 150-151.

- « Les milieux rocheux - DREAL Grand Est » [PDF], sur DREAL Grand Est (consulté le ).

- « Le Frankenthal », sur Herbier de l'Université de Strasbourg (consulté le ).

- « Le Hohneck », sur Herbier de l'Université de Strasbourg (consulté le ).

- « Les Spitzkoepfe », sur Herbier de l'Université de Strasbourg (consulté le ).

- Kuenttz 2013, p. 83.

- Kuenttz 2013, p. 50.

- Kuenttz 2013, p. 147.

- Kuenttz 2013, p. 144.

- Parmentelat 2010, p. 45-46.

- Parmentelat 2010, p. 46-47.

- Parmentelat 2010, p. 47.

- Parmentelat 2010, p. 48.

- Parmentelat 2010, p. 48-49.

- Parmentelat 2010, p. 49.

- Parmentelat 2010, p. 49-50.

- Parmentelat 2010, p. 89, 91

- Parmentelat 2010, p. 84

- Ballons des Vosges 1999, p. 38-39

- Parmentelat 2010, p. 84-85

- Parmentelat 2010, p. 83

- Parmentelat 2010, p. 89

- Parmentelat 2010, p. 77

- Parmentelat 2010, p. 73

- Parmentelat 2010, p. 85-86

- Hervé Parmentelat, « Atlas des orchidées du département des Vosges », p. 59-61.

- Parmentelat 2010, p. 87

- Parmentelat 2010, p. 74

- Parmentelat 2010, p. 75

- Parmentelat 2010, p. 76

- http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/reserve-naturelle-de-la-tourbiere-de-machais-a18255.html La Réserve Naturelle de la Tourbière de Machais]

- Les tourbières en Haute-Saône

- [PDF] Brochure Les tourbières, un milieu à préserver... Du constat à l’action en Franche-Comté

- Ballons des Vosges 1999, p. 95

- Parmentelat 2010, p. 192-201.

- Parmentelat 2010, p. 39.

- Parmentelat 2010, p. 41.

- Parmentelat 2010, p. 53.

- Réserve naturelle du Tanet-Gazon du Faing

- Ballons des Vosges 1999, p. 16

- Ballons des Vosges 1999, p. 32-33

- [PDF] Pédoanthracologie, dynamiques de végétation et anthropisation dans les Hautes-Vosges (Massif du Rossberg, Haut-Rhin, France), 2007.

- « Pelouses acidiphiles montagnardes à subalpines des Vosges » [PDF], sur INPN

- « Landes acidiphiles subalpines des Vosges » [PDF], sur INPN

- Parmentelat 2010, p. 103.

- Parmentelat 2010, p. 114-115.

- Parmentelat 2010, p. 110-111.

- Parmentelat 2010, p. 108-109.

- Parmentelat 2010, p. 117.

- Parmentelat 2010, p. 107.

- Kuentz 2013, p. 131.

- Tela botanica - Description de Hieracium vogesiacum

- Répertorié dans les Hieracium de l'herbier G. Ochsenbein.

- Description de Selinum pyrenaeum sur le site de La Société d’études scientifiques de l’Aude

- Description de Selinum pyrenaeum

- Parmentelat 2010, p. 114.

- Parmentelat 2010, p. 105.

- Parmentelat 2010, p. 116-117.

- Parmentelat 2010, p. 103, 107.

- Parmentelat 2010, p. 115.

- Parmentelat 2010, p. 116.

- Parmentelat 2010, p. 117-118.

- Parmentelat 2010, p. 118, 119, 121.

- Muller 2006.

_1.jpg.webp)

.jpg.webp)

_1.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.JPG.webp)

.JPG.webp)

.jpg.webp)

.JPG.webp)

.jpg.webp)

.JPG.webp)

.jpg.webp)

.JPG.webp)

.JPG.webp)