Famille de Roquefeuil Blanquefort

La famille de Roquefeuil-Blanquefort (anciennement de Blanquefort) est une famille subsistante de la noblesse française, d'extraction chevaleresque, originaire de Guyenne et du Rouergue.

| Famille de Roquefeuil-Blanquefort | |

Armes | |

| Blasonnement | D’azur aux 9 cordelières d’or, posées 3, 3 et 3. |

|---|---|

| Devise | en français :Honneur me reste, il suffit! en occitan: Honour me resta, esta me basta! |

| Branches | Blanquefort Belfort Grandval du Bousquet Montpeyroux Bars La Bessière Amber Cahuzac |

| Période | XIVe siècle[1] - XXIe siècle |

| Pays ou province d’origine | Guyenne, Rouergue |

| Demeures | Château de Blanquefort-sur-Briolance Château de Bonaguil Château de Grandval Château du Bousquet Château de Flaugnac Château de Combret Château de Sauveterre |

| Charges | 1 sénéchal du Périgord (1360) 1 capitaine du Comtat Venaissin (1360-1361) 1 chambellan du roi (1397) 2 gentilshommes de la chambre du roi (branches de Belfort et de Grandval) 1 directeur de l'Académie royale de marine |

| Fonctions militaires | Ancien régime: 1 vice-amiral de France (Flotte du Levant) |

| Récompenses militaires | 1 grand-croix de l'ordre de Saint-Louis

3 chevaliers de l'ordre de Saint-Michel 1 chevalier du Mont Carmel 31 chevaliers de l'ordre de Saint-Louis 3 membres d'origine des Cincinnati |

| Preuves de noblesse | |

| Admis aux honneurs de la Cour | 7 fois : 19 avril 1755, janvier 1756, 26 mars 1771, mai 1771, 12 août 1771, 4 mars 1773 et 28 mars 1777 |

| Autres | Maintenue noble le 8 juillet 1701, 1704 et 1786 sur preuves de 1400 et 1417[1]. |

Cette famille a formé plusieurs branches dont subsistent celles de Roquefeuil et du Bousquet, de Roquefeuil-Montpeyroux, de Roquefeuil de Bars, de Roquefeuil-La Bessière, de Roquefeuil d'Amber et de Roquefeuil-Cahuzac.

Elle est membre de l'Association de la Noblesse Française qui retient une filiation prouvée depuis 1352.

Origine

Henri Jougla de Morenas dans le Grand Armorial de France (1948) se contente de commencer la généalogie de cette famille à Jean de Blanquefort, marié en 1393 à Catherine de Roquefeuil, héritière de la baronnie de Roquefeuil[1], dont le fils Antoine prit le nom et les armes de Roquefeuil.

Le mariage de Jean de Pujols de Blanquefort et de Catherine de Roquefeuil n'eut pas lieu en 1393 mais le 13 novembre 1380[3][4]. Ils avaient obtenu une dispense du Pape pour raison de parenté au quatrième degré le 21 octobre 1380[3].

Plusieurs hypothèses ont été émises quant à l'origine de la famille de Blanquefort :

- Issue de la famille de Pujols

Selon Hippolyte de Barrau, Jean de Pujols, seigneur de Pujols (Lot-et-Garonne) et de Blanquefort, marié en 1381 à Catherine de Roquefeuil était le fils de Hugues IV de Pujols seigneur de Blanquefort, capitaine de Sauveterre, subrogé à la place de sénéchal de Périgord de 1360 à 1364 et qui teste en 1390 et de Catherine de Madaillan de Lesparre, dame de Rauzan[5].

Hugues IV de Pujols était le fils de Raimond II de Pujols, qualifié de noble et puissant baron, seigneur de Blanquefort, et d'Hélène de Gourdon. L'ascendance masculine est suivie depuis Hugues de Pujols, qui fut témoin le 26 août 1213 à l'hommage rendu par Bernard de Durfort au comte Raimond VI de Toulouse, pour son château de Beaucaire (diocèse de Cahors)[6].

- Issue d'une famille de Blanquefort

Louis de La Roque, dans le Bulletin de la Société héraldique et généalogique de France (1879), écrit : « Le nom de cette dernière famille se rencontre en Guyenne dès le XIe siècle, mais sa filiation n'est établie régulièrement que depuis le commencement du XIVe siècle. Il y avait en Guyenne trois principales seigneuries du nom de Blanquefort : une dans le Médoc, une autre en Agenais et la troisième près de l'Isle-Jourdain. Chacune d'elles a pu donner son nom à une famille et il est difficile de constater quelle est celle qui fut le berceau de la maison de Blanquefort Roquefeuil. »[7].

La Chenaye-Desbois écrit en 1761 : « La maison de Blanquefort parait originaire du duché de Guyenne où le nom le Blanquefort est connu fort anciennement. La baronnie de Blanquefort est située dans l'Agenois (...) Quant aux terres et château de Blanquefort, ils étaient de tout temps dans la maison de Blanquefort. »[8].

Jullien de Courcelles écrit en 1822 : « Il existait dès le onzième siècle en Guyenne, une maison de Blanquefort, que quelques généalogistes nomment par corruption de Blancafort, d’après l’orthographe latine de ce nom (...) Cette maison de Blanquefort tirait son nom d’une ancienne baronnie de Médoc qui étendait sa juridiction sur plusieurs paroisses considérables. Leurs descendants paraissent avoir par la suite imposé leur nom à deux autres terres de Blanquefort, situées, l’une à cinq quarts de lieue de l’Isle-en-Jourdain, et l’autre à deux lieues et demie de Fumel en Agénois. »[9]. Jullien de Courcelles donne une généalogie de cette famille de Blanquefort qui remonte à Ayquem-Guillaume seigneur de Blanquefort, nommé dans une charte promulguée en 1079 par Guillaume VIII duc d’Aquitaine, en faveur de l’abbaye de la Sauve-Majeure[9].

- Issue d'un cadet de la famille de Roquefeuil-Anduze

La Chesnaye-Desbois écrit : « Suivant un ancien mémoire sur la maison de Roquefeuil (...) Catherine fille unique et héritière d’Arnaud de Roquefeuil IVème du nom fut mariée à Jean de Blanquefort pour réunir ces deux branches "attendu que ledit Jean descendait d’un cadet de la même maison qui avait pris le nom de Blanquefort de cette seigneurie qui lui avait été donnée par Raymond de Roquefeuil en 1227 (...) mais ce mémoire ne dit point de quel cadet viendrait cette descendance (...)». De fait, les Roquefeuil-Anduze comptaient dans leurs possessions deux châteaux de Blanquefort, l'un situé à proximité d'Arrigas et d'Aumessas (Gard) et l'autre situé sur les contreforts du causse du Causse Méjean (Lozère) et «on trouve un Bernard de Blanquefort, seigneur d’Anduze, dont il est fait mention notamment en un inventaire des titres de la maison d’Albret qui était ès mains de M d'Hozier, juge d’armes de France, lequel Bernard de Blanquefort traita avec le duc d’Aquitaine en l’an 1310 (...) Du reste, on ne trouve nulle preuve de cette substitution de nom, qu'on ne peut soupçonner peut-être que sur des confusions de seigneuries auxquelles il semblerait que quelques doubles mariages auraient pu donner occasion (...) Il y a une généalogie de la maison de Roquefeuil, qui vient jusqu’au seizième siècle dans l’Histoire de la maison de la Tour d’Auvergne, par Justel, habile généalogiste, qui témoigne contre cette substitution, puisqu’il n’en fait nulle mention. Plusieurs autres anciennes généalogies de même qu’on peut le voir aussi dans l’Histoire Générale de Languedoc disent que la seigneurie de Blanquefort était plus de cent ans avant cette époque dans la maison de Roquefeuil d’Anduze, quoiqu'il ne se trouve cependant, on le répète encore ici, aucune preuve existante. »[10].

Note : La Chesnaye-Desbois écrit aussi que Moréri dans son Grand dictionnaire historique fait descendre la famille de Blanquefort des vicomtes de Comborn[11], mais il fait là une erreur, Moréri parle non pas de la famille de Blanquefort, mais des seigneurs de Blanchefort en Limousin (élection de Brive), issus d' Assalit de Comborn, cinquième fils d'Archambaud V vicomte de Comborn vivant en 1184 et de Jourdaine de Périgord, qui eut en partage la seigneurie de Blanchefort dont il prit le nom et qu'il transmit à sa postérité[12].

Branches

Branche ainée

- Antoine Ier de Roquefeuil-Blanquefort, héritier et seigneur des baronnies de Roquefeuil et de Blanquefort (fils de Jean de Blanquefort et de Catherine de Roquefeuil) prit le nom de Roquefeuil selon la volonté de sa mère Catherine de Roquefeuil, qui l'institua héritier universel à charge de porter le nom et armes de Roquefeuil[5]. Il mourut le . Il avait épousé en 1408 Delphine d'Arpajon qui lui donna six enfants, dont :

- Jean II de Roquefeuil-Blanquefort, marié en 1444 avec Isabeau de Peyre, fille d'Astorg de Peyre et de Louise de Biron[5]. Jean II et son frère Antoine II s'étaient rangés dans le parti d'Armagnac pendant les troubles de la Ligue du Bien public, et ils durent obtenir des lettres de rémission du roi Louis XI en février 1478[13]. Jean II eut pour fils :

- Bérenger de Roquefeuil-Blanquefort (1448-1530), marié le à Anne du Tournel, fille de Pierre-Guérin du Tournel, issu de la maison de Chateauneuf-Randon, et de Louise de Crussol, première dame d'atours de la reine. Opposé à Louis XI, à qui il reprochait de vouloir réduire la puissance des nobles, il quitta la cour d'Amboise en 1477 en réaction à l'exécution de Jacques d'Armagnac dont il était un des fidèles parents. Possédant une vingtaine de châteaux en Rouergue et en Quercy, des sources le montrent « jaloux de son autorité, souvent violent, volontiers chicanier, mais ces sources sont essentiellement des pièces de procédure. »[14]. Il se plaignit que les habitants de Castelnau-Montratier abusaient de la coutume qui dispensait du droit de leude toute marchandise apportée au marché qui ne dépassait pas un quarton[15]. Le parlement de Toulouse lui donna raison sur le fond mais le condamna pour avoir tenté de se faire justice lui-même en détruisant les poids et mesures de la ville [16] et il dut reconnaître publiquement ses torts[17]. Pour manifester sa puissance et sa révolte face au pouvoir royal, il agrandit et fortifia son château de Bonaguil, bravant un décret royal interdisant les fortifications privées[18].

- Charles de Roquefeuil fils de Bérenger, épouse en 1519 Blanche de Lettes de Montpezat, sœur du Maréchal Antoine de Lettes-Desprez de Montpezat.

- Antoine II de Roquefeuil, fils de Charles, épouse en 1555 Claude de Cardaillac de Peyre puis en 1560 Philippine de La Tour d'Auvergne-Turenne. Il fut chevalier de l'Ordre du Roi (chevalier de l'Ordre de Saint-Michel).

- Antoine III de Roquefeuil, fils d'Antoine et de Claude de Cardaillac, est chevalier de l'Ordre du Roi (chevalier de l’Ordre de Saint-Michel). Il épouse Marie-Angélique de Rochechouart le 11 mai 1584. En 1618, il fit ériger la baronnie de Roquefeuil en marquisat[5].

- Antoine-Alexandre de Roquefeuil (1585-1639), fils aîné d'Antoine III, participa aux campagnes militaires royales en Italie en 1624-1625. De retour en France, il tua en duel son beau-frère Jacques de Lomagne et fut condamné à mort, le , par la cour de Toulouse puis gracié in extremis par le roi Louis XIII pour sa conduite militaire passée [19]. La confiscation des biens d’Antoine-Alexandre ne put cependant être évitée et le château de Bonaguil passa un temps dans les possessions de son frère Henri de Roquefeuil et du Baron de Pardaillan. Antoine-Alexandre, pour rentrer dans les grâces royales, leva le premier régiment de Roquefeuil qui fut cité pour sa conduite le 9 juillet 1636 au combat de Buffarola (victoire du Maréchal de Créqui et du duc de Savoie contre les impériaux du marquis de Léganès). De son mariage en 1625 avec Claude de Saint-Aignan, il eut un fils François, mort sans postérité, et une fille, Marguerite-Gilberte de Roquefeuil (1626 - 1699), qui hérita en 1639 d'un château de Bonaguil presque en ruines, où cependant elle habita. Marie-Gilberte épousa en premières noces Gaspard de Coligny, seigneur de Saligny, marquis de Dorne. Le marquisat de Roquefeuil passa par cette alliance dans la famille de Damas puis fut vendu par Jean Pierre de Damas, comte d'Anlezy et de Thianges, au fermier général Jean-Maurice de Faventines par acte passé le 14 mars 1775 devant Dehérain, notaire à Paris, pour le prix de 273 000 livres. Les terres de Blanquefort et de Bonaguil passèrent dans la famille de Dyo. Marguerite-Gilberte de Roquefeuil épousa en secondes noces Claude-Yves, marquis d'Alègre. Leur fille Marie-Marguerite d'Alègre (1660-1678) épousa le 8 février 1675 Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, fils du Grand Colbert.

- Antoine III de Roquefeuil, fils d'Antoine et de Claude de Cardaillac, est chevalier de l'Ordre du Roi (chevalier de l’Ordre de Saint-Michel). Il épouse Marie-Angélique de Rochechouart le 11 mai 1584. En 1618, il fit ériger la baronnie de Roquefeuil en marquisat[5].

- Charles de Roquefeuil, baron de Grandval, épousa Jeanne de Roaix de Belpech, le 10 août 1560 puis Françoise de Caudières le 7 septembre 1564. Il est chevalier de l'Ordre du Roi (chevalier de l'Ordre de Saint-Michel) par lettres du 12 février 1570[5].

- Antoine II de Roquefeuil, fils de Charles, épouse en 1555 Claude de Cardaillac de Peyre puis en 1560 Philippine de La Tour d'Auvergne-Turenne. Il fut chevalier de l'Ordre du Roi (chevalier de l'Ordre de Saint-Michel).

- Charles de Roquefeuil fils de Bérenger, épouse en 1519 Blanche de Lettes de Montpezat, sœur du Maréchal Antoine de Lettes-Desprez de Montpezat.

- Bérenger de Roquefeuil-Blanquefort (1448-1530), marié le à Anne du Tournel, fille de Pierre-Guérin du Tournel, issu de la maison de Chateauneuf-Randon, et de Louise de Crussol, première dame d'atours de la reine. Opposé à Louis XI, à qui il reprochait de vouloir réduire la puissance des nobles, il quitta la cour d'Amboise en 1477 en réaction à l'exécution de Jacques d'Armagnac dont il était un des fidèles parents. Possédant une vingtaine de châteaux en Rouergue et en Quercy, des sources le montrent « jaloux de son autorité, souvent violent, volontiers chicanier, mais ces sources sont essentiellement des pièces de procédure. »[14]. Il se plaignit que les habitants de Castelnau-Montratier abusaient de la coutume qui dispensait du droit de leude toute marchandise apportée au marché qui ne dépassait pas un quarton[15]. Le parlement de Toulouse lui donna raison sur le fond mais le condamna pour avoir tenté de se faire justice lui-même en détruisant les poids et mesures de la ville [16] et il dut reconnaître publiquement ses torts[17]. Pour manifester sa puissance et sa révolte face au pouvoir royal, il agrandit et fortifia son château de Bonaguil, bravant un décret royal interdisant les fortifications privées[18].

- Jean II de Roquefeuil-Blanquefort, marié en 1444 avec Isabeau de Peyre, fille d'Astorg de Peyre et de Louise de Biron[5]. Jean II et son frère Antoine II s'étaient rangés dans le parti d'Armagnac pendant les troubles de la Ligue du Bien public, et ils durent obtenir des lettres de rémission du roi Louis XI en février 1478[13]. Jean II eut pour fils :

Branche de Padiès puis du Bousquet et de Montpeyroux

Cette branche est issue d'Antoine de Roquefeuil, fils d'Antoine Ier de Roquefeuil et de Delphine d'Arpajon, marié à Blanche de Saunhac. Cet Antoine participa à la Ligue du Bien Public et fut un fevent soutien du comte d'Armagnac. Il obtint avec son frère aîné Jean des lettres de rémission de Louis XI en 1477. On trouve dans cette branche un grand nombre d'officiers, d'officiers généraux et d'amiraux :

- Jacques Aymar de Roquefeuil et du Bousquet (1665-1744), chef d'escadre, lieutenant-général des armées navales, s'illustre dans les combats navals des Orcades, Lauwick, Bressey Sound, et à la bataille du cap Béveziers. Tout au long de sa carrière, il coula au combat plus de vingt vaisseaux et prit quatorze vaisseaux de ligne à l'ennemi hollandais ou anglais dont trois à l'abordage (notamment : le HMS Hampton Court et le HMS Grafton, vaisseaux de ligne anglais de 70 canons, pris tous deux le 2 mai 1707). Il parvient au grade de lieutenant général des armées navales en 1741 et fait office de vice-amiral en l'absence d'un titulaire. En 1744, il commande dans la Manche, une escadre de dix-neuf vaisseaux, partis de Brest, en vue de favoriser la descente du prince Charles en Angleterre, lorsqu'il meurt à bord de son vaisseau Le Superbe, le 8 mars, à l'âge de 79 ans[20].

Jacques Aymar, comte de Roquefeuil, Lieutenant général des armées navales(1665-1744).

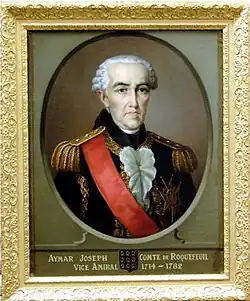

Jacques Aymar, comte de Roquefeuil, Lieutenant général des armées navales(1665-1744).- Aymar Joseph de Roquefeuil et du Bousquet (1714-1782), son fils ainé, fait lui aussi une carrière dans la Marine royale où il entre comme garde-marine à Brest à l'âge de 13 ans (1727). Enseigne de vaisseau (1731), il navigue de la Baltique à Saint-Domingue et sera nommé lieutenant de vaisseau en 1741. Il est fait capitaine de vaisseau et chevalier de l'ordre de Saint-Louis le 1er janvier 1746, à moins de 32 ans, pour ses services remarqués pendant 19 ans. Il commande L'Aquilon pendant quinze mois aux Antilles en 1750 et 1751. Ayant sous ses ordres La Friponne, la frégate du comte du Chaffault. Entre 1754 et 1758, il remplit les fonctions de second chef d'escadre, dans les Antilles, sous le commandement de Rolland-Michel Barrin, comte de La Galissonière, de Étienne de Perier, puis de Bompar. En 1754, 1756 et 1758, il commande successivement les vaisseaux L'Actif, Le Protée et L'Hector. Promu au grade de chef d'escadre des armées navales, le 1er janvier 1761, à moins de 47 ans, il reçoit le commandement de la Marine et du port de Brest auquel le roi unit, le 25 mars 1762, celui de la ville et du château de Brest et de l'île d'Ouessant qu'avait déjà eu son père. lieutenant général des armées navales, il est gouverneur du port et de la ville de Brest. Dans ces fonctions il développe, avec énergie et méthode, le programme de construction des vaisseaux de 74 canons. Sous sa supervision, vingt vaisseaux de 74 canons sont construits et amarinés. En avril 1769 il obtient de Louis XV et de Choiseul le rétablissement de l'Académie de marine dont le premier directeur avait été Sébastien-François Bigot de Morogues en 1752. En 1777, il est nommé inspecteur de l'infanterie et du corps royal de la marine. Il termina sa carrière au rang de Vice-amiral de France, commandant la flotte du Levant et Grand-croix de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis [20].

Aymar Joseph, comte de Roquefeuil, vice-amiral de France, commandant la Flotte du Levant (1714-1782).

Aymar Joseph, comte de Roquefeuil, vice-amiral de France, commandant la Flotte du Levant (1714-1782).- Innocent-Adrien-Maurice de Roquefeuil, fils d'Aymar-Joseph de Roquefeuil. Capitaine au régiment de Noailles dragons (1777), colonel au régiment Royal Médoc [21](1788), maréchal de camp (1792). Il émigra et fut le colonel du second régiment de Roquefeuil dans l’armée des princes. Il mourut des blessures reçues lors de la bataille d'Ober-Kammlach, contre les troupes révolutionnaires françaises près d’Augsbourg en 1796, en dépit des soins remarquables prodigués par Pierre-François Percy, chirurgien en chef de l'armée du Rhin. Après sa mort, le régiment passe au nom de son successeur le colonel comte Charles Félix de Lascaris-Vintimille puis est fusionné avec le régiment de Bardonnenche. Le drapeau de ce régiment est conservé au château de Chantilly.

- René-Aymar de Roquefeuil et du Bousquet (1718-1780), frère d'Aymar Joseph. Rentré comme garde-marine en 1733 à 15 ans, il termine sa carrière avec le rang chef d'escadre des armées navales. Membre de l'Académie royale de Marine.

René Aymar de Roquefeuil chef d'escadre des armées navales (1718-1780).

René Aymar de Roquefeuil chef d'escadre des armées navales (1718-1780).- Alexandre-Amable de Roquefeuil (né en 1757), lieutenant de vaisseau de la Marine royale, il est, à 23 ans, le commandant de l'aviso L'Expédition, bâtiment d'escorte de la frégate La Surveillante commandée par M. du Couëdic de Kergoaler lors du combat livré le 6 octobre 1779 contre le HMS Quebec et son escorte l'aviso HMS Rambler. Le combat des vaisseaux et de leurs escortes, de puissance équivalente, fut d'une exceptionnelle violence et du Couëdic, malgré son habileté et son courage eût grand-peine à prendre le dessus. Après que Roquefeuil eût sévèrement endommagé le HMS Rambler, conserve du Quebec, les deux commandants d'avisos conviennent de cesser le combat pour porter assistance à La Surveillante, désemparée, et aux survivants du HMS Quebec qui venait d'exploser et de sombrer. Après la victoire de M. du Couëdic, le vicomte de Roquefeuil, ayant à son bord les 43 prisonniers britanniques rescapés du Quebec et du Rambler (coulé également), remorqua la frégate La Surveillante, très endommagée, jusqu'au port de Brest [22]. Convié à Versailles pour rendre compte du combat (M. du Couëdic étant mourant), il y rencontre la princesse Bathilde d'Orléans, duchesse de Bourbon et devient son amant. De cette liaison naquit une fille, Adélaïde-Victoire, que la princesse garde longtemps et discrètement auprès d'elle au palais de l'Élysée. Il meurt à 28 ans, noyé en rade de Dunkerque le 22 août 1785[23].

- Pierre de Roquefeuil-Montpeyroux (1735/1789), participa, pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, à la première bataille d'Ouessant le 27 juillet 1778 puis commanda le vaisseau La Renommée, avec laquelle il prit deux corsaires. Il participa également au débarquement de la Chesapeake, sous les ordres de l'Amiral de Grasse et fut commandant du vaisseau Le Dauphin Royal (70 canons) lors de la bataille des Saintes. Plusieurs fois grièvement blessé, il se retire avec le grade de brigadier général des armées navales[24] et une pension de 3600 Livres sur le Trésor royal.

Pierre de Roquefeuil, capitaine de Vaisseau (1735-1789)

Pierre de Roquefeuil, capitaine de Vaisseau (1735-1789) - Pendant la Terreur, trois Roquefeuil Blanquefort participent au débarquement de Quiberon (deux furent pris et fusillés[25]). François de Roquefeuil (1770-1853), seul rescapé, est le bras droit de Cadoudal en Bretagne. Il sera nommé maire de Rennes en 1821.

Branche d'Amber et de Bars

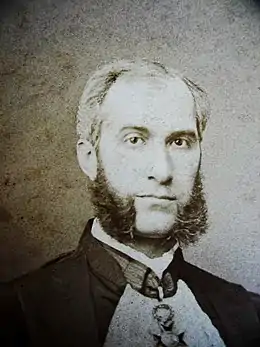

- Amédée de Roquefeuil de Bars, né à Saint-Pol-de-Léon (Finistère) le 27 janvier 1804. D'abord officier de Marine, il se présenta, avec l'appui du parti monarchiste et catholique, aux élections du 13 mai 1849 à l'assemblée législative dans le département du Finistère. Il fut élu député par 51.711 voix (86 649 votants, 150 165 inscrits), siégea à droite et appuya toutes les mesures de la majorité monarchiste. Partisan de l'expédition de Rome, de la loi Falloux-Parieu sur l'enseignement, de la loi du 31 mai sur le suffrage universel, il resta attaché au parti légitimiste et ne se rallia point à la politique de Louis-Napoléon Bonaparte alors président de la République française. Il retourna à la vie privée en 1851 [26].

Branche de La Bessière et de Cahuzac

La branche de Cahuzac s'établit à Cahuzac, dans le Tarn.

- Charles-Balthazar de Roquefeuil (1752-1795), officier dans la marine royale il participe à la guerre d'indépendance des États-Unis. Il quitte ses fonctions de capitaine de vaisseau pour rejoindre l'armée des princes en 1791. Prisonnier après le débarquement de Quiberon, il est fusillé à Vannes le 21 juillet 1795.

- Camille de Roquefeuil (1781-1831), entré en 1797 dans la Marine, il la quittera avec le grade de lieutenant de vaisseau. Il termine sa carrière comme gouverneur des ports de la Réunion où il est mort[27].Fin 1815, lors de la seconde restauration de Louis XVIII, le gouvernement du duc de Richelieu le désigne pour prendre le commandement du navire Le Bordelais de l'armateur Jean-Étienne Balguerie junior de Bordeaux. Il fait un tour du monde en trente-six mois (première circumnavigation française après la Révolution : 1816/1819) pour ouvrir de nouvelles voies commerciales à la métropole aquitaine. Le récit de son voyage traduit en anglais, allemand et espagnol connait un succès d'édition[28].

- Félix de Roquefeuil Cahuzac (1833-1893), conseiller à la Cour des Comptes est avec Albert de Mun et René de La Tour du Pin un des dirigeants de l'œuvre des Cercles catholiques d'ouvriers et eut une influence dans la conception de la doctrine sociale de l'Église catholique exprimée par l'encyclique Rerum novarum[29].

- Robert de Roquefeuil (1864-1940), son fils, est le premier président de l'Association catholique de la jeunesse française.

- Henri de Roquefeuil (1869-1928), capitaine de vaisseau, officier de renseignement, est attaché militaire en Grèce et joua un rôle dans l'installation au pouvoir en 1916 du premier ministre francophile Elefthérios Venizélos qui engagea la Grèce dans la guerre au côté des alliés (1917)[30].

Camille de Roquefeuil Cahuzac (1781-1831), marin et explorateur

Camille de Roquefeuil Cahuzac (1781-1831), marin et explorateur Félix de Roquefeuil conseiller à la Cour des Comptes (1833-1893)

Félix de Roquefeuil conseiller à la Cour des Comptes (1833-1893) Robert de Roquefeuil Cahuzac (1864-1940), premier président de l'Association catholique de la jeunesse française

Robert de Roquefeuil Cahuzac (1864-1940), premier président de l'Association catholique de la jeunesse française

Histoire

Abbesses

La famille de Roquefeuil-Blanquefort donna quatre abbesses de l'abbaye de Nonenque : Delphine de Roquefeuil (1507 à 1513), Marguerite de Roquefeuil, (1513 à 1553), Louise de Roquefeuil (1553 à 1560), Blanche de Roquefeuil (1560 à 1561)[31].

Vaurie de Roquefeuil est mentionnée abesse de Gorjan en 1520[32].

Durant la guerre d'indépendance américaine

Plusieurs Roquefeuil participèrent à la guerre d'indépendance des États-Unis, et trois d'entre eux furent reçus membres de la Société des Cincinnati fondée en 1783 par George Washington[24] :

- Pierre de Roquefeuil-Montpeyroux, brigadier général des Armées Navales, qui commanda le Dauphin Royal dans la division de l'Amiral de Grasse lors de la bataille des Saintes. Membre d'origine de la Société des Cincinnati.

- Pierre-Jean de Roquefeuil-La Devèze, capitaine de vaisseau, combat à la bataille de la Cheasapeake. Membre d'origine de la Société des Cincinnati.

- Charles-Balthazar de Roquefeuil-Cahuzac, capitaine de vaisseau, combat à la bataille de la Cheasapeake. Membre d'origine de la Société des Cincinnati.

- Jacques-Aymar de Roquefeuil, lieutenant de vaisseau sur le Saint-Esprit, qui servit sous l’amiral de Grasse lors de la campagne d’Amérique.

- Le chevalier de Roquefeuil, enseigne de vaisseau sur l'Hector, qui servit sous l’amiral de Grasse lors de la campagne d’Amérique.

- Alexandre Amable de Roquefeuil, enseigne de vaisseau, qui commandait l'aviso "l'Expédition" lors du combat victorieux de la frégate "La Surveillante" contre la frégate "HMS Québec" et l'aviso "Rambler".

À l'époque contemporaine

La famille de Roquefeuil-Blanquefort comptait, dans les armées, au début du XXIe siècle, cinq officiers généraux :

- Jean-Melchior de Roquefeuil et du Bousquet (1926-2021), général de brigade de l'armée de terre[33], commandeur de l'ordre national du Mérite et officier de la Légion d'honneur, croix de la valeur militaire. Il fut président de la Société des Cincinnati de France de 1997 à 2004[34].

- Pierre de Roquefeuil (né en 1951), contre-amiral, ancien commandant de l'École navale, ancien Inspecteur des forces maritimes[35] et ancien directeur de l'Institut catholique des arts et métiers (ICAM) de Toulouse, commandeur de l'ordre national du Mérite et officier de la Légion d'honneur.

- Henry de Roquefeuil (né en 1952), général de corps aérien[36] - [37], commandeur de la Légion d'honneur et grand officier de l'ordre national du Mérite[38].

- Antoine de Roquefeuil, contre-amiral, directeur adjoint du personnel militaire de la Marine[39], chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre national du Mérite.

- Jérôme de Roquefeuil, général de brigade, officier de la Légion d'honneur.

Châteaux et demeures

Armes

- Fascé contre-fascé d'or et de gueules[40] (famille de Blanquefort)

- D'azur à trois cordelières d’or passées en sautoir (ancienne branche de Padiès)[1]

- Fascé contre-fascé d'or et de gueules de quatre pièces, aux huit cordelières de l'un en l'autre[1] - [40] - [41] (branche de Roquefeuil-Cahuzac)

- D’azur aux neuf cordelières d’or posées 3, 3 et 3[1] (actuelle branche aînée)

Titres et honneurs de la Cour

- Comtor de Nant : la famille éteinte d’Anduze-Roquefeuil prit vers 1270 le titre de comtor de Nant (petite ville du Rouergue), titre inférieur à celui de vicomte et supérieur à celui de baron[42], qui passa par alliance au XVe siècle dans la famille de Roquefeuil-Blanquefort[43].

- Marquis de Roquefeuil, en 1618 (titre éteint en 1639 avec le petit fils du premier titulaire)[44] : Antoine III de Roquefeuil[45] fit ériger en 1618 sa baronnie de Roquefeuil en marquisat[5] - [46]. Antoine-Alexandre de Roquefeuil, son fils, fut à sa suite porteur du titre. C'est François, fils d'Antoine-Alexandre qui mourut sans postérité. Le baron de Gaujal commet une erreur d'une génération lorsqu'il écrit : « La partie de l’ancienne baronnie de Roquefeuil, que cette maison possédait encore au commencement du dix-septième siècle, fut érigée en marquisat, en 1618, en faveur d’Antoine de Roquefeuil , comtor de Nant, seigneur de Blanquefort et de Combret, dont le fils unique mourut sans avoir été marié. »[47]

Louis de la Roque écrit à ce sujet : « On a dit que la baronnie de Roquefeuil avait été érigée en marquisat en 1618; on ne trouve nulle part aucune trace de cette prétendue érection. En supposant qu'elle ait eu lieu, les représentants actuels de cette famille ne descendraient pas en ligne directe d'Antoine III qui l'aurait obtenue et se trouveraient dans la même situation quant à leur titre que les Roquefeuil de la Roquette. comte et vicomte de Roquefeuil titres de cadets irréguliers. »[48]

Les membres de la famille de Roquefeuil-Blanquefort furent reçus 7 fois aux Honneurs de la Cour : les 19 avril 1755, janvier 1756, 26 mars 1771, mai 1771, 12 août 1771, 4 mars 1773 et le 28 mars 1777[49].

Les branches subsistantes de la famille de Roquefeuil ne furent pas titrées mais portent des titres de courtoisie[50].

Principales alliances

de Fumel (124x et 128x), de Pardaillan (129x), de Gontaut-Biron (1304), de Gourdon (132x), de La Barthe (132x), de Madaillan (1352), d'Anduze (1380), d'Albret (138x), d'Arpajon (1405), de Montpezat (140x et 1466 et 1533), d'Antin (1430 et 1500), de Lescure (143x et 164x ), de Perusse des Cars (1436), de Peyre (1444), de Sauhnac (1457, 1663 et 1698), de Luzech (1470), de Morlhon (147x et 1484), Guérin du Tournel (1477), de Capluc (1495), de Durfort (1505), de Lauzière-Thémines (1514 et 15xx), de la Roche-Fontenille (1549 et 1854), d'Ossun (1549), de Lapanouse (1545, 1550 et 1615), de Cardaillac (1555), du Buisson de Bournazel (1556 et 1618), de Montpeyroux (1558, 1659 et 1686), de La Tour d'Auvergne (1565), de Corneilhan (1572 et 1589), de Losse (1573), de Rochechouart (1584), de Lustrac (1586), d'Hébrailh (1590 et 1594), de Rabastens (1587 et 159x), d'Astorg (1593), de La Valette de Parisot (160x), de Bénavent (1607 et 1691), de Roquefort (1620), d'Urfé (1624), de Lomagne (160x, 1626), de Saint-Aignan (1625), de Faramond (1627), de Madailhan de Lesparre (1629), de Moret de Peyre (1636), de Coligny (1639), de Laroque (1639, 1846 et 1856), de Galard (1640), de Villeneuve (1641), d'Izarn de Freissinet (164x), de Lescure (164x), de Lafont de Jean de Saint-Projet (1647), d'Alègre du Tourzel (1655), de Saint-Maurice (1679), de Commarque (1687), de La Vaissière-Cantoinet (1691), de Pins (1695), de Caumont (1699), de Lunati-Visconti (1704), de Curières de Saint-Côme (1704), de Croix (1711), de Prévinquières (1719), de Chabannes (1731 et 1920), de Montvallat (1744), d'Hébrard (1745), de Bourbon-Orléans (1777), de Verdun (1780), de Lambilly (1814), Harscouet de Saint-Georges (1853), de Chaunac-Lanzac (1854), de Kerouartz (1857), de Lesguern (1859), du Breil de Pontbriand (1864), de Carné (1877), de Tocqueville (1884), de Chasteigner de la Roche-Posay (1885), de Belzunce (1898), Oudinot de Reggio (1908), de Durat (1914), du Ligondès (1919 et 2004), de Hédouville (1920), de Quatrebarbes (1922), d'Anthenaise (1925), Huon de Kermadec (1937 et 1985), de Cugnac (1953 et 1957), de la Roche Saint-André (1954), de Dreuille (1955), de Monteynard (1955), de Berthoult de Hautecloque (1958), de La Villeon (1960), de Roffignac (1970), de Noüe (1975), de Parscau du Plessis (1979), de Kerautem (2000), Seguier d'Agoult (2008), de Béthune-Hesdigneul (2010), de Laâge de Meux (2011), de La Bourdonnaye-Blossac (2014), etc...

Notes et références

- Henri Jougla de Morenas Grand Armorial de France tome 6, pages 58-59

- Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Tarn-et-Garonne, 1948, page 271.

- Fulcran de Roquefeuil, Histoire Généalogique des Roquefeuil, , 597 p., page 127

- Vicomte de Bonald, Documents Généalogiques des Familles du Rouergue, Rodez, E. Carrère à Rodez et A & N Brun à Toulouse, , 450 p. (ISBN 2-86276-283-0), p. 256

- Hippolyte de Barrau, Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue dans les temps anciens et modernes, N. Ratery, (lire en ligne)

- Fulcran de Roquefeuil, Histoire Généalogique des Roquefeuil, , 597 p., p. 112

- Bulletin de la Société héraldique et généalogique de France, volume 1, 1879, page 562

- Aubert de La Chesnaye-Desbois, Dictionnaire généalogique..., Duchesne, tome VI, 1761, page 639.

- Jean-Baptiste-Pierre Jullien de Courcelles, Histoire généalogique et héraldique des Pairs de France, des grands dignitaires de la couronne des principales familles nobles du royaume et des maisons princières de l'Europe, précédée de la généalogie de la maison de France, Paris, 1822-1833, page 73.

- Aubert de La Chesnaye-Desbois, Dictionnaire généalogique, héraldique, chronologique et historique, Duchesne, 1761, page 644.

- François-Alexandre Aubert de La Chesnaye Desbois, Dictionnaire généalogique, Duchesne, 1761, page 644.

- Moréri, Le grand dictionnaire historique, volume 2, 1759, page 495.

- Histoire du Périgord, Léon DESSALLES TOME III Page 7 chez R.DELAGE et D.JOUCLA, éditeurs, Périgueux, I885

- Société française d'archéologie, Congrès archéologique de France, Volumes 127 à 128, 1969, page 206.

- Léopold Limayrac, Études sur le Moyen-Age: histoire d'une commune et d'une baronnie du Quercy, 1885, pages 232-243.

- Société française d'archéologie, Congrès archéologique de France, Volumes 127 à 128, 1969, page 206 note.

- Stéphane W. Gondoin, Les châteaux forts, Editions Cheminements, 2005, page 288.

- Collectif, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette, Les 100 plus beaux châteaux de France 2011, Petit Futé, 2011, pages 17-18.

- cf.YM DELPIT.

- Biographie bretonne: recueil de notices sur tous les Bretons qui se sont fait un nom soit par leurs vertus ou leurs crimes, soit dans les arts, dans les sciences, dans les lettres, dans la magistrature, dans la politique, dans la guerre, etc., depuis le commencement de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours, Volume 2 Page 769. Auteur: Prosper Jean Levot - Cauderan, 1857

- Nicolas (1773-1842) Auteur du texte Viton de Saint-Allais, Nobiliaire universel de France, ou Recueil général des généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume. T. 3, 1 / par M. de Saint-Allais,... ; avec le concours de MM. de Courcelles, l'abbé de l'Espines, de Saint-Pons,...[et al.], 1872-1878 (lire en ligne)

- Carnet de la Sabretache - Éditeur : Berger-Levrault & Cie (Paris)-Date d'édition : 1893

- Cf.(1) Claude-Alain Sarre, Louise de Condé ; (2) Bernardine Melchior-Bonnet, Le duc d'Enghien : vie et mort du dernier des Condé ;(3) Claude Pasteur, L'Élysée : histoire secrète et indiscrète des origines à nos jours, 1974; et (4)Jean-Paul Bertaud: "Le Duc d'Enghein"

- Ludovic de Contenson, La Société des Cincinnati de France et la guerre d'Amérique (1778-1783), réimpression de l’édition de 1934, Éditions Picard, 2007

- Il s'agit de Charles Balthazar de Roquefeuil-Cahuzac (1752-1795), capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, du Saint-Esprit et de Malte, membre d'origine de la société des Cincinnati et de François-Pierre de Roquefeuil - Cf. Mémorial des fusillés de Quiberon à la chartreuse de Sainte Anne d'Auray)

- Voir: "dictionnaire des parlementaires français de 1789 à 1889" (Adolphe Robert et Gaston Cougny)

- Un des monts de La Réunion, au-dessus de Saint-Gilles les Bains, porte son nom

- Camille de Roquefeuil, Journal d'un voyage autour du monde, 1823 version française chez Ponthieu, Lesage et Gide, [lire en ligne].

- Voir Charles Molette, Albert de Mun, Beauchesne éditeur, 1970, (ISBN 2-7010-0427-6), l'analyse des 570 lettres de la correspondance entre Albert de Mun et Félix de Roquefeuil.

- Voir :

- (en) Compton Mackenzie, First Athenian Memories, Cassel éditeur ;

- (en) Sir Basil Thomson, KCB, Allied Secret Services in Greece, Hutchinson éditeur ;

- (en) The Times, articles en date des 31 mars et 21 avril 1931 et

- Hector de Bearn, Souvenir d'un marin, éditions La Palatine 25 février 1960;

- Nicolas Dujin, Un attaché naval dans la grande guerre : le commandant de Roquefeuil à Athènes (1915-1917), (ISBN 2130556191).

- Nicolas Dujin , "Un attaché naval dans la grande guerre : le commandant de Roquefeuil à Athènes (1915-1917)", Guerres mondiales et conflits contemporains 4/ 2006 (no 224), p. 95-95. DOI : 10.3917/gmcc.224.0095 [lire en ligne].

- Philippe Lauzun, Le château de Bonaguil en Agenais, pages 70 à 110.

- Honoré Jean P. Fisquet, La France pontificale ... histoire chronologique et biographique des archevêques et évêques de tous les diocèses de France. [21 vols. Vol. 1, 2are of the 2nd ed. No more publ.]., (lire en ligne)

- cf. notamment : Décret du 2 mai 2003 portant promotion et nomination

- Cf. site internet de la société des Cincinnati de France: http://cincinnati-france.org/

- cf. Décret du 5 juillet 2006 portant promotion et nomination dans la 1re et la 2e section et affectation d'officiers généraux

- cf. Décret du 20 décembre 2001 portant promotion au grade de général de brigade aérienne NOR: DEFM0100027D

- cf. Décret du 21 janvier 2008 portant maintien dans la 1re section d'officiers généraux avec le grade de général de corps aérien du corps des officiers de l'air NOR: DEFB0800631D

- Décret du 6 novembre 2009 portant élévation à la dignité de grand officier NOR : DEFM0925035D

- cf. Décret du 14 février 2011 portant promotion et nomination dans la 1re et 2e section d'officier généraux

- J.-B. Rietstap, Armorial général, t. I, , p. 214

- E. de Séréville et F. de Saint-Simon, Dictionnaire de la noblesse française, 1975, page 874

- Marc Antoine F. baron de Gaujal, Études historiques sur le Rouergue, Volume 4, 1859, page 33.

- Marc Antoine F. baron de Gaujal, Études historiques sur le Rouergue, Volume 4, 1859, page 34.

- Eric Thiou, Dictionnaire des titres et des terres titrées en France sous l'ancien Régime (principautés, marquisats, comtés, vicomtés, baronnies), Mémoire & Documents, juillet 2007 (ISBN 9-782914-611169).

- Mercure Galant, septembre 1696 page 47 (lire en ligne).

- État de la noblesse française subsistante 1940-1976, Michel Authier, Del Acquo, Alain Galbrun, tome VI, p. xx.

- Baron de Gaujal, Études historiques sur le Rouergue, 1859, page 35 (lire en ligne).

- Bulletin de la Société héraldique et généalogique de France, 1879, page 563.

- Valette, d'Hozier, Arch.Nat. MM813 page 443 et o1829.

- Charondas, À quel titre, volume 37, Les Cahiers nobles, 1970, page 3 (lire en ligne).

Bibliographie

Nobiliaires et ouvrages nationaux

- M. Authier, J. Dell’Acquo et A.Galbrun, État de la noblesse française subsistante, S.l., 1973 et ss., in-8, tome 6

- Henri Jougla de Morenas, "Grand Armorial de France", tome 6, pages 58–59

- André-François-Joseph Borel d'Hauterive, Annuaire de la noblesse de France, 1898

- Bulletin de la Société héraldique et généalogique de France, volume 1, 1879, pages 562 à 564

- P. Louis Lainé, Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France, volume 10, 1846, page 81

- Jean-Baptiste-Pierre Jullien de Courcelles, Histoire généalogique et héraldique des Pairs de France, des grands dignitaires de la couronne des principales familles nobles du royaume et des maisons princières de l'Europe, précédée de la généalogie de la maison de France, Paris, 1822-1833, page 73

- François-Alexandre Aubert de La Chenaye-Desbois, Dictionnaire généalogique..., Duchesne, tome VI, 1761, pages 639 à 644

- Association de la noblesse de France, Recueil des personnes ayant fait leurs preuves, Paris, 1950-1979, tomes 1, 5, 6 et 7.

- Gaston Saffroy, Bibliographie généalogique…, 3 vol., 1968-1974, notices 49127-32.

Nobiliaires et ouvrages régionaux

- Vicomte de Bonald, Documents généalogiques sur des familles du Rouergue, 1902, page 81

- Baron de Gaujal, Études historiques sur le Rouergue, 1859, page 35

- Hippolyte de Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue, tome I, 1853, page 682 à 692

- Marquis d’Aubais, Pièces fugitives pour servir à l’histoire de France, Paris, 1759, 2 vol. in-4 (t. I, 2e partie, et t. II).

- Dr de Ribier, Preuves de la noblesse d’Auvergne, Paris, 1907-1933, 6 vol. in-4, tome 3.

- Ambroise Tardieu, historiographe de l’Auvergne, Dictionnaire des anciennes familles de l’Auvergne, Moulins, 1884, in-4, III-453.

- Vicomte de Lescure, Armorial du Gévaudan, Lyon, 1929, in-4, XXI-953-XX.

- Vicomte H. de la Messelière, Filiations bretonnes, Saint-Brieuc, 1912-1926, 5 vol. gr. in-8 J. Durand de Saint-Front, tome 6. Mayenne, 1976 tome 4.

Monographies et divers

- Philippe Lauzun, Le château de Bonaguil en Agenais, pages 70 à 110.

- Comte Maxime de Sars, Le Laonnois féodal, Paris, 1924-1934, 5 vol. in-4 tome 1, p. 434-435.

- Vicomte de La Trollière et Marquis de Montmort, Les chevau-légers de la garde du roi, 1592-1787, Paris, 1953, in-8, XII-254.

- M. Poey d'Avant, Monnaies féodales françaises, Tome II.

- Christian-Pierre Bedel, Nant : La Cavalariá, La Cobertoirada, L'Espitalet, Sauclièras, Sent-Joan-del-Bruèlh/ Nant : La Cavalerie, La Couvertoirade, L'Hospitalet, Sauclières, Saint Jean du Bruel, Mission départementale de la Culture, Rodez, 1994, 239 p. (ISBN 2-907279-20-3)

- (en) Charles Mula, The Princes of Malta, PEG publications, 2000, San Gwann (Malta)