Pierre-François Percy

Pierre-François Percy, né à Montagney (future Haute-Saône) le et décédé à Paris le , est un médecin français, chirurgien en chef des armées sous la Révolution et l’Empire.

Biographie

Famille et formation

Pierre-François Percy est le sixième enfant d'une fratrie de dix, fils de Claude Percy, chirurgien militaire, ayant servi dans le régiment d'infanterie Tallard et d'Anne Guillemin. Le père espère qu'aucun de ses fils n'épousera sa carrière et il oriente Pierre-François Percy vers le génie militaire, discipline qu'il abandonne en raison de son piètre goût des mathématiques. En 1775, il est reçu docteur à Besançon et il se rend à Paris où il fait la connaissance du chirurgien Antoine Louis, secrétaire de l'Académie royale de chirurgie. Il entre dans la gendarmerie l'année suivante et il est affecté à Lunéville comme aide-major de la compagnie écossaise. En , il est à Béthune puis à Strasbourg en qualité de chirurgien-major dans le régiment de cavalerie de Berry. En 1785, Percy remporte le premier prix du concours de l'Académie royale de chirurgie qui porte sur l'amélioration des bistouris. Il remporte de nombreux titres dont un sur l'allaitement des nouveau-nés. Il obtient en 1789 un brevet de chirurgien en chef puis est affecté à l'armée du Rhin. En 1794, il publie un ouvrage sur la cautérisation.

Carrière de chirurgien militaire

Percy est par ailleurs nommé professeur à l'École de médecine de Paris au moment de son installation en 1796. Quoiqu'il fasse preuve d'une grande facilité d'élocution, il n'a jamais rempli ses nouvelles fonctions, et se refuse sous différents prétextes, à toute espèce d'enseignement. Il abandonne finalement la place, qu'il n'a jamais occupée de fait, en faveur d'un de ses collègues.

Il sera un des trois premiers officiers en chef de l’hôpital d'instruction militaire du Val de Grâce ainsi que le chirurgien-chef des armées de la Moselle, de Sambre-et-Meuse et de celle du Rhin commandée par Jean-Victor Moreau. C'est dans le service de cette armée qu'il organise les corps ambulants de chirurgiens militaires pour recueillir et soigner les blessés sous le feu de l'ennemi. Ce fut aussi pendant ses fonctions de premier chirurgien de cette armée, qu'il fit renouveler entre les généraux Kray et Moreau, la convention établie en 1754 qui visait à protéger les hôpitaux des armées durant les conflits. Il a l’idée d’un corps de santé indépendant, neutre et inviolable, corps créé par Henri Dunant en 1863 avec La Croix-Rouge. En fait, le général Kray a refusé cette convention.

Période consulaire (1799 - 1804)

À partir de 1798-1799, malgré son opposition, le Consulat réduisit le nombre d' hôpitaux, les effectifs du personnel sanitaire, les soldes et tous les avantages que la Révolution avait apportés aux officiers de santé.

Il est nommé inspecteur général du service de santé des armées en l’an XII et se retrouve au camp de Boulogne comme chirurgien-chef de la Grande Armée constituée initialement pour envahir l’Angleterre. Le , il épouse Rosalie-Claudine Wolff.

Période de l'Empire (1804-1814)

%252C_1808%252C_02.jpg.webp)

En 1804, Percy est de la première promotion de la Légion d'honneur tout comme deux autres chirurgiens renommés[1] : René-Nicolas Desgenettes et Dominique Larrey, son ami mais concurrent en notoriété. Percy fera presque toutes les campagnes de l'Empire. Sa force athlétique peu commune lui permettra de surmonter les excès de fatigue de la guerre et le poids d’un service écrasant. Chirurgien-en-chef de l'armée d'Allemagne, il sera à Austerlitz (2-12-1805), à Iéna (14-10-1806), à Eylau (8-2-1807), à Friedland (14-6-1807) puis en Espagne (campagne de 1808-1809).

Il est élu membre de l’Académie des sciences en 1807, Commandeur de la Légion d'honneur après Eylau , puis baron de l’Empire après Wagram, en 1809.

Une ophtalmie grave, apparue en 1809, l'éloigne de l'armée ; il devient alors professeur à la Faculté de Médecine de Paris. Sa santé s'étant amélioré, il participe à la campagne de France. Le , il prend en charge 12 000 blessés russes et prussiens en réquisitionnant les abattoirs de Paris et en les transformant en hôpital. Il reçoit pour cela les plus hautes distinctions honorifiques de la Bavière, de la Prusse et de la Russie (Ordres de Sainte-Anne de Russie, de l'Aigle rouge de Prusse, du Mérite de Bavière).

Au cours des Cent-Jours, il est élu membre de la chambre des représentants par le grand collège de Haute-Saône, avec 70 voix sur 131 votants.

Au second retour des Bourbons, Percy sera mis à la retraite notamment à cause de ses prises de position en faveur des revendications des blessés de guerre, et pour s'être rallié à Napoléon durant les Cent-Jours.

Fin de carrière (1815-1825)

À sa création en 1820, Percy est nommé membre honoraire de l’Académie de médecine, section chirurgie.

Il est également l'auteur d'un remarquable Journal des campagnes : des bords du Rhin à l'Espagne, d'Austerlitz à Friedland, en passant par léna et la Pologne, il nous dépeint les conditions d'existence, souvent précaires, des soldats de la Grande Armée. Considéré comme l'un des meilleurs textes de l'époque napoléonienne, par sa rigueur, son honnêteté et la qualité des détails qu'il contient, ce témoignage bouleversant rend sensibles et proches les souffrances des blessés et des malades, le rôle néfaste de l'administration de la guerre, la misère des habitants des pays dévastés, l'indicible horreur du champ de bataille au soir des combats.

À sa mort, est inhumé dans la 18e division du cimetière du Père-Lachaise[2] où son monument porte la mention : « Il fut le père des chirurgiens militaires ».

Contributions à la chirurgie

Percy fut le premier à réussir la résection de la tête de l'humérus ; il inventa le tire-balles, le fil de suture métallique et le carquois chirurgical. Cette trousse portée en bandoulière par le chirurgien et pouvant contenir un garrot et onze instruments permettait de se déplacer à cheval afin d’opérer en urgence sur les champs de bataille et éviter la gangrène.

Il fut également le premier à rejeter le principe de l'amputation systématique, qui avait cours jusque-là, dès lors qu'un membre était sérieusement atteint.

En 1799, il chercha, comme Larrey, à procurer de prompts secours aux blessés par la création d'un corps de "chirurgie mobile", en équipant des charrettes avec table d'opération et rideaux, et en leur affectant une troupe régulière de "soldats infirmiers". Pour cela, Il proposa la transformation en véhicules sanitaires des trains d'artillerie bavarois attelés. Cette "ambulance", tirée par six chevaux, était capable de transporter rapidement les membres du corps mobile de chirurgie installés à califourchon, directement sur le champ de bataille, au plus près de la ligne de feu avec du matériel de secours et de soins aux blessés.

Le principe de "bataillons d'ambulances" sera admis par la hiérarchie militaire. Larrey et Percy, pour mieux servir ces ambulances, obtiennent en 1813 la création d'un corps spécialisé "d'infirmiers de l'avant". Militaires chargés de la relève des blessés, ils utilisaient un brancard démontable dont les deux barres étaient constituées avec leurs lances. Ils étaient de plus équipés de moyens de soins à l'intérieur de leur shako.

On notera que le principe des soins d'urgence aux accidentés avant évacuation a été pérénisé par les SAMU français contrairement à ceux d'autres pays[3].

Parmi les écrits qui lui valurent les honneurs académiques, il faut mentionner le manuel du chirurgien d'armée et la pyrotechnie chirurgicale (ou l'art d'appliquer le feu en chirurgie).

Hommages

Son nom a été donné à l’Hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart. À Montagney, son village natal, existe une rue du Baron-Percy ainsi qu'une croix érigée en sa reconnaissance par sa famille.

Distinctions

- Président de l'Académie des sciences en 1821

- Membre de l'Académie royale de médecine et de l'Académie de chirurgie

- Membre de nombreuses sociétés savantes nationales et étrangères

- Deux fois président de la Faculté de médecine de Paris en vingt ans.

Le nom de Pierre-François Percy figure sur la dixième colonne de l'Arc de triomphe de l'Étoile, avec ceux de Larrey, Desgenettes et d'un enfant (Viala), ce sont les seuls non militaires parmi les 660 héros de l'Empire. En 1811, il s'adressait ainsi à de jeunes chirurgiens :

« Allez où la Patrie et l'Humanité vous appellent soyez y toujours prêts à servir l'une et l'autre et s'il le faut, imitez ceux de vos généreux compagnons qui au même poste sont morts martyrs de ce dévouement intrépide et magnanime qui est le véritable acte de foi des hommes de notre État. »

— Pierre-François Percy, 1811

Publications

- Pyrotechnie chirurgicale pratique ou l'Art d'appliquer le feu en chirurgie, Chez Méquignon l'aîne, père, Libraire de la Faculté de Médecine, 1811 Texte intégral.

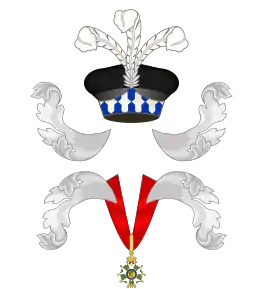

Armoiries

| Figure | Blasonnement |

|

Armes de Pierre-François Percy, Baron de l'Empire :

Écartelé : au I, d'or à la lampe antique de sable allumée de gueules ; au II, du quartier des Barons Officiers de Santé attachés aux Armées ; au III, d'azur au miroir d'argent en pal accolé d'un serpent tortillant d'or, se mirant dans la glace ; au IV, d'or à la main de carnation ailée d'azur tenant un scalpel de sable et entourée d'une couronne de chêne de sinople.[4] - [5] - [6] - [7] |

Notes et références

- En fait, Desgenettes n'était pas chirurgien mais médecin.

- Paul Bauer, Deux siècles d'histoire au Père Lachaise, Mémoire et Documents, , 867 p. (ISBN 978-2-914611-48-0), p. 629-630

- D'où l'incompréhension de la part des anglo-saxons lors de l'accident de la Princesse Diana et à fortiori s'il est nécessaire de procéder à une désincarcération de plusieurs dizaines de minutes.

- Armorial de l'Empire français par M. Alcide Georgel - 1869. Médecins et chirurgiens. Un texte téléchargé depuis le site de la Bibliothèque Nationale de France.

- Alcide Georgel, Armorial de l'Empire français : L'Institut, L'Université, Les Écoles publiques, (lire en ligne)

- Armorial de J.B. RIETSTAP - et ses Compléments

- Source : Pierre-François Percy sur napoleon-empire.net

Voir aussi

Bibliographie

- Ristelhueber, Nécrologie de Pierre-François Percy, Paris, s.n., 1825, Texte intégral.

- Pierre Flourens, Éloge historique de Pierre-François Percy, lu le , dans Mémoires de l'Académie des sciences de l'Institut de France, Gauthier-Villars, Paris, 1835, tome 13, p. XXXIII-LVI (lire en ligne)

- P., « Percy journaliste », Le progrès médical [supplément illustré], 1928, No 12, p. 89-91, Texte intégral.

- Dr Bonnette, « Le baron Parcy intime », La Presse médicale, [Volume d'annexes], 1912, No 2, p. 9-11, Texte intégral.

- « Pierre-François Percy », dans Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Edgar Bourloton, 1889-1891 [détail de l’édition]

- L'introduction d'Emile Longin dans Journal des campagnes du baron Percy, chirurgien en chef de la Grande Armée de Pierre François Percy, Plon-Nourrit, Paris, 1904.

- Antoine, Henri-Michel - Magnin, Pierre - Maurat, Jean-Pierre, « Cinq médecins et chirurgiens comtois durant la Révolution, l’Empire et la Restauration », Histoire des sciences médicales , 2007, 41 (2), p. 155-160., Texte intégral.

- Bouchet, Alain, « Percy à la bataille d'Eylau », Histoire des sciences médicales , 1990, 24 (1), p. 39-48 , Texte intégral.

- Chauvin, Frédéric - Schiele, Philippe - Chauvin, Edouard - Fischer Cossu-Ferra, Véronique - Fischer, Louis-Paul, « Les Docteurs Moreau de Bar-le-Duc, Victor Moreau (1746-1799), Pierre-Félix Moreau (1778-1846). Les premières résections ostéo-articulaires », Histoire des sciences médicales , 2002, 36 (4), p. 473-483, Texte intégral.

- Lefebvre, P., « Médecins et chirurgiens militaires à l'Académie des sciences » Histoire des sciences médicales , 1986, 20 (4), p. 435-444, Texte intégral.

- H. Ducoulombier, "le baron Pierre Francois PERCY" Editions Teissèdre 2004

Articles connexes

Liens externes

- Pierre-François Percy dans le site Medarus.

- Pierre-François Percy notice bio-bibliographique dans le site de la Biu Santé.

- Pierre-François Percy dans la Banque d'images et de portraits de la Biu Santé.

- Pierre-François Percy dans le site de l'Assemblée nationale.

- Pierre-François Percy dans le site data.bnf.fr.

- Pierre-François Percy dans le site du Comité des travaux historiques et scientifiques.