Famille de Roquefeuil-Anduze

La famille de Roquefeuil-Anduze est issue au de la maison d'Anduze, famille noble d'extraction féodale originaire d'Anduze, dans le Gard.

Bertrand d'Anduze, (né vers 1120-1130) seigneur du Luc[1], frère de Bernard d'Anduze (l'aîné)[2] épousa Adélaïde de Roquefeuil, dernière représentante de la première famille de Roquefeuil. Ils eurent pour fils Raymond d'Anduze (mort après 1200), seigneur de Roquefeuil[1], qui prit le nom de Roquefeuil et fut l'auteur de la deuxième famille de Roquefeuil dans le Rouergue[3].

| Famille de Roquefeuil-Anduze | |

| |

| Blasonnement | De gueules à une cordelière nouée en sautoir au naturel |

|---|---|

| Devise | en français : Honneur me reste, il suffit! en occitan: Honour me resta, esta me basta! |

| Lignées | Anduze Versols |

| Branches | la Tour la Roquette Londres Saint-Etienne |

| Période | XIIe siècle - XXIe siècle |

| Pays ou province d’origine | Languedoc, Rouergue |

| Demeures | Château d'Algues Château de Versols Château de la Roquette |

| Charges | Grand d'Espagne Ambassadeur du Roi |

| Fonctions militaires | Vice-Roi du Pérou Vice-Roi de Majorque Gouverneur de Montpelier Adelantado de Murcie Généraux |

| Fonctions ecclésiastiques | Grand maitre de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem Cardinal Abbés et Evèques Ministre Franciscain |

| Preuves de noblesse | |

| Réformation de la noblesse | 1668 |

La branche ainée des Roquefeuil-Anduze s'éteignit vers 1400 dans la famille de Pujols-Blanquefort, qui prit à son tour le nom de Roquefeuil et forma la troisième famille de Roquefeuil.

Guillaume de Roquefeuil-Anduze, seigneur de Versols et de Bonvoisin, né vers 1230, fut l'auteur d'une vaste lignée cadette de la famille de Roquefeuil-Anduze, dite de Roquefeuil-Versols, qui continua et produisit à son tour plusieurs branches et rameaux, aujourd'hui tous éteints en filiation légitime.

Première famille de Roquefeuil

La première famille de Roquefeuil est connue depuis 1032. Originaire du fief de Roquefeuil, siège de la baronnie de Roquefeuil-Meyrueis[4], elle possédait les seigneuries de Meyrueis et de Creyssel[3]. Les ruines du château de Roquefeuil se trouvent sur la commune de Nant et dominent la commune de Saint-Jean-du-Bruel (autrefois appelée Saint-Jean-de-Roquefeuil), dans l'Aveyron.

Le premier personnage connu serait un certain Henri de Roquefeuil, qui par un codicille testamentaire du [lire 1102], aurait fondé l'hôpital des pauvres dédié à Notre-Dame de Bonheur[5], sur le mont Aigoual, derrière le col de la Sérayrède, aujourd'hui détruite et remplacée par une modeste ferme, sur la commune de Valleraugue[6]. Pour Pierre-Albert Clément, cet hospice de « Domus Beatœ Mariœ de Bonahur » n'a été fondé par les Roquefeuil qu'au début du XIIe siècle[6], ce que confirme le Cartulaire de Notre-Dame de Bonheur, conservé aux Archives du Gard, qui ne remonte pas plus haut que cette période, et lecture retenue par l'Institut de recherche et d'histoire des textes[7].

Le plus ancien personnage de cette famille est donc plus certainement Seguin de Roquefeuil qui, en 1032, donna plusieurs terres qu'il tenait dans les comtés de Lodève et du Rouergue à l'abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert. En 1080, une donation aurait été faite à cette même abbaye par Raymond de Roquefeuil[8], qui épousa Stéphanie de Vissec. Plus précisément, c'est l'abbaye de Gellone qui se fait céder par Raymond de Roquefeuil et ses fils la bastide de l'Espérou [9]. L'acte cite ses fils Frédol et Arnaud. La filiation est toutefois incertaine jusqu'à Adélaïde de Roquefeuil, la dernière héritière de sa famille au siècle suivant, qui épouse vers 1140 Bertrand d'Anduze, satrape de Sauve[10], dont le fils Raymond (mort après 1200), seigneur de Roquefeuil[1] prit le nom de Roquefeuil et forma ainsi la seconde famille de ce nom.

Bernard d'Anduze | Adélaïde de Roquefeuil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

Raymond Ier de Roquefeuil | Bernard d'Anduze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

Raymond II de Roquefeuil | Arnaud Ier de Roquefeuil | Maison d'Anduze Eteinte en 1308 [11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||

Hugues de Rodez | Isabeau de Roquefeuil | Raymond III de Roquefeuil | Guillaume de Roquefeuil | ||||||||||||||||||||||||||||||||

Maison de Rodez Eteinte en 1319[12] | Raymond IV de Roquefeuil | Maison de Roquefeuil-Versol Eteinte | |||||||||||||||||||||||||||||||||

Arnaud II de Roquefeuil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Arnaud III de Roquefeuil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Catherine de Roquefeuil | Jean de Blanquefort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

Maison de Roquefeuil-Blanquefort Subsistante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Famille de Roquefeuil-Anduze - Branche ainée

Raymond Ier de Roquefeuil-Anduze 1150 - 1204

Raymond Ier de Roquefeuil-Anduze fut seigneur de Roquefeuil, vicomte de Creyssel, baron de Roquefeuil et Meyrueis. Fils puiné de Bertrand d'Anduze et d'Adélaïde de Roquefeuil, il hérita le nom et les terres de sa mère et fut l'auteur de la seconde maison de Roquefeuil[3]. Raymond Ier de Roquefeuil-Anduze avait épousé par contrat de 1169 Guillemette de Montpellier, fille de Guilhem VII de Montpellier[13] et de Mathilde de Bourgogne (vers 1135 - vers 1173). De ce mariage sont issus au moins trois fils et deux filles :

- Raymond II de Roquefeuil (vers 1180 - vers 1247) qui suit;

- Guilhem de Roquefeuil (décédé en 1249), moine à Saint-Victor de Marseille. Il est recteur de la confrérie du Saint-Esprit de Marseille à partir de 1215, consul et syndic de Marseille à partir de 1220 au moins jusqu'en 1230. Il devient ensuite abbé de Saint-Guilhem le Désert à partir de 1234. Il fait agrandir le cloître. Il décède le 17 avril 1249 et son tombeau se trouvait dans le cloître de Saint-Guilhem du Désert.

- Arnaud Ier de Roquefeuil (vers 1185 - après 1241), seigneur d'Algues et comtor de Nant, se maria le avec sa cousine Beatrix d'Anduze, fille de Pierre Bermond d'Anduze et de Constance de Toulouse, et petite-fille de Raymond VI, comte de Toulouse, et de Béatrix Trencavel. Il en eut six enfants légitimes. Il eut également d'une union illégitime (peut-être avec Ricarde, dite de Beauvoisin) Guillaume de Roquefeuil, légitimé en 1263, dont est issue la lignée de Versols, écarté de la succession d'Arnaud Ier.

- Saure de Roquefeuil, filleule de Marie de Montpellier, reine d'Aragon, mariée avec N de Caylus et mère de Déodat de Caylus. Saure est citée dans le testament de Marie de Montpellier.

- N, mariée à Pierre Jourdain de Creissels, fils de Guillaume Jourdain de Creissels, chevalier et d'Alasacie de Caylus.

Raymond II de Roquefeuil (1180 - 1247), fils du précédent

Raymond II succède à son père en tant que seigneur de Roquefeuil, vicomte de Creyssel, baron de Roquefeuil et Meyrueis. Il épouse Dauphine de Turenne, fille de Boson III de Turenne[14] avec qui il eut plusieurs filles, dont Isabeau de Roquefeuil-Anduze, mariée en 1230 à Hugues IV de Rodez.

- Raymond II avait fermement interpellé le pape Innocent III, lors du concile de Latran en 1215[15], et s'était fait l'avocat du jeune fils de Raimond-Roger Trencavel, prisonnier des croisés de Simon de Montfort, avec ces paroles : « Seigneur, vrai père, aie merci d'un enfant orphelin d'âge tendre et banni. Aie merci pour le fils de l'honorable comte de Béziers, tué par les croisés et par Simon de Montfort quand on le lui livra. Car de tiers ou de moitié ont décliné noblesse et courtoisie, depuis que, sans tort et sans péché un tel baron a été martyrisé. Car il n'y a pas dans la Cour, cardinal ou abbé dont la croyance soit plus chrétienne que la sienne. Mais puisqu'il est mort, à son fils déshérité rends sa terre et sauve ainsi ton honneur… Rends lui tout à jour fixe et prochain, sinon je te demanderai tout : la terre, le droit, et l'héritage au jour du jugement dernier, ce jour où tu seras jugé... »[16]

Arnaud Ier de Roquefeuil (1185 - 1241), frère du précédent

À la mort de son frère Raymond II, Arnaud devient chef de famille. Il hérite de son père Raymond Ier des titres de seigneur d'Algues et comtor de Nant. Arnaud se maria le avec sa cousine Beatrix d'Anduze, fille de Pierre Bermond d'Anduze et de Constance de Toulouse, et petite-fille de Raymond VI, comte de Toulouse, et de Béatrix Trencavel.

Ils eurent six enfants légitimes:

- Raymond III qui suit,

- Arnaud (fils posthume), frère mineur (franciscain) qui devint ministre de la Province de Provence puis d'Aquitaine,

- Alasie,

- Helix mariée à Déodat de Boussages, seigneur de Bouzigues, fils d'autre Deodat et d'Helis de Lodève,

- Jean, et Bertrand.

D'une union illégitime (peut-être avec Ricarde, dite de Beauvoisin) il eut aussi Guillaume de Roquefeuil, légitimé en 1263, dont est issue la lignée de Versols.

Les seigneurs de Roquefeuil battaient monnaie à l'atelier de Sommières vers 1226[17] - [18].

Arnaud Ier de Roquefeuil, qui était seigneur d'Algues où il teste en 1242 et qui était proche de l'ordre des Franciscains, est le premier à avoir porté les armoiries à une cordelière ; cette cordelière était d'or sur champ de gueules, qui sont les couleurs de tous les grands fiefs de l'Aquitaine, de Narbonne, de Toulouse, de Barcelonne, du Rouergue, de Carlat, de Turenne, de Gontaut, etc. Il portait le titre de comtour de Nant à partir de 1230 (par accord avec le comte de Rodez)[19].

Raymond III de Roquefeuil, fils du précédent

Raymond III, comme son père, fut seigneur d'Algues et comtor de Nant. Il épousa en 1259 Alazie du Tournel, fille de Odillon Guérin du Tournel, baron du Tournel, et de Miracle de Montlaur, elle-même fille d'Eracle de Montlaur et de Marquise d'Auvergne, qui lui donna dix enfants :

- Arnaud II, sans postérité, d'abord seigneur de Roquefeuil et comtor de Nant, il entre dans l'ordre des frères franciscains avant 1291 et supérieur du couvent de Lunel,

- Raymond IV, qui suit,

- Guilhaume marié en 1296 à Gersende d'Esparron,

- Beatrix mariée à Dragonet de Joyeuse,

- Isabeau, Miraille, Marquise, Idoine, et Guise de Roquefeuil.

Raymond III participe à la Reconquista en Espagne au côté du roi Jacques d'Aragon et à la 7e croisade. C'est probablement à sa cour que fut composé entre 1250 et 1270 par un troubadour resté anonyme[20], Flamenca, roman de 8 085 vers octosyllabes, incomplet en son début et en sa fin[21]

Raymond IV de Roquefeuil, fils du précédent

Raymond IV est chevalier, baron et comtor de Nant. Il se marie le avec Vaurie d'Hébrail ou d'Hébrard ou d'Albret, fille de Raymond et de Brayde, laquelle lui donna six enfants:

- Arnaud III qui suit,

- Beatrix, héritière de 125 000 sols tournois,

- Marguerite mariée en 1331 à Jean, vicomte de Polignac,

- Helix, mariée à Guillaume-Bernard Jourdain de Creissels, baron de Montlaur, dotée de 125 000 sols tournois,

- Tiphaine mariée en 1318 à Pons de Thezan et dotée de 5 000 livres tournois, et Marie.

Raymond IV est élu député et participe aux premiers États Généraux de la Langue d'Oc en 1303 à Montpellier. Il est encore élu député de la noblesse aux premiers États Généraux du Royaume en 1317.

Arnaud III de Roquefeuil, fils du précédent

Arnaud III est comtor de Nant (en 1344) et baron du Pouget (en 1350). Il fut aussi sénéchal du Périgord (en 1360).

Chevalier du roi Jean II le Bon il combattit les Anglais en Agenais. Il fut aussi, avec Jean de Lévis, ambassadeur de Jean le Bon auprès du Roi d'Aragon pour traiter le mariage du Duc d'Anjou avec l'Infante d'Aragon. Ce même Arnaud est enfin connu pour avoir mené en 1343 une guerre contre le roi de Majorque responsable de la mort de Bernard, son fils aîné [22]. Il attaqua et battit les troupes du Roi de Majorque près de Montpellier[23]. Le Pape Clément VI arbitra le conflit en 1348 mais ne donna pas totalement raison à Roquefeuil qui déclara « l'honneur me reste, il suffit ». Cette phrase est restée la devise des Roquefeuil-Anduze puis des Roquefeuil-Blanquefort.

Les Roquefeuil-Anduze sont connus également pour avoir toujours eu des relations difficiles avec leurs voisins, les chevaliers templiers puis hospitaliers. Après de nombreuses escarmouches organisées par Arnaud Ier, Raymond III, Arnaud III, et son fils Arnaud IV, c'est un neveu, François (dit "Fohlon") de Roquefeuil qui finit par piller et incendier la commanderie hospitalière ainsi que la ville de Sainte-Eulalie-de-Cernon pendant la nuit du [24].

Arnaud III de Roquefeuil épousa le Jacquette de Combret, fille de Bernard de Combret, seigneur de Combret et d'Ayssènes et héritière de Combret.

Ils eurent comme enfants :

- Bernard (+sp 1343) page du roi Jacques III de Majorque,

- Jean I marié le 9 avril 1348 à Éléonore d'Apchier, fille de Guérin VI et de Philippa des Baux. Il est un des cinq membres du conseil du comte de Poitiers, futur Charles V pour le Languedoc. Il est nommé capitaine de la ville de Montpellier qu'il défend contre les routiers en 1361 et meurt pendant la défense de cette ville.

- Arnaud IV qui suit,

- Catherine mariée à Jean de Narbonne, puis à Guillaume de Laudun, baron de Sérignan, puis à Pierre de Morlhon,

- Pierre abbé de Saint-Guilhem-le-Désert (+ 1374),

- Delphine mariée le avec Bérenger d'Arpajon, seigneur de Lautrec

- Une autre fille mariée à N. de Montpezat.

Arnaud IV de Roquefeuil, fils du précédent

Arnaud IV fut comtor de Nant, seigneur d'Algues, de Combret, d'Aumelas (vers 1330 - vers 1400) et nommé capitaine de la ville de Montpellier par le sénéchal de Carcassonne. Il épousa le Hélène de Gourdon, fille de Ratier de Gourdon, seigneur de Castelnau-Montratier, et de Catherine de Penne et veuve de Jean d'Arpajon, vicomte de Lautrec. Ils eurent cinq enfants :

- Jean II de Roquefeuil, chevalier, seigneur de Montarnaud. Il est d'abord écuyer du cardinal de La Barrière et est envoyé en ambassade auprès des rois d'Espagne, de Navarre et du Portugal par le pape Urbain VI. Il joue alors un rôle important en informant en secret le roi du Portugal que les cardinaux ne soutiennent pas Urbain VI et qu'ils veulent fuir Rome. Il se marie avec Catherine de Pujols de Blanquefort. À partir de 1381, Jean II combat en Agenais. Il est cité en 1381, 1382 et 1383 dans des lettres que l'abbé de Lagrasse envoie au duc de Berry. À cet époque, Jean II de Roquefeuil combat en compagnie de Pierre Guittard, sénéchal de l'Agenais. Il décède après le 18 avril 1383 sans enfants.

- Catherine de Roquefeuil, dame de Combret, mariée en premières noces le 13 novembre 1380 à Jean de Pujols, fils d'Hugues de Pujols, seigneur de Blanquefort-sur-Briolance et de Talèse de Madaillan, dame de Rauzan, dont trois enfants, et en secondes noces le avec Pons de Castelnau, seigneur de Castelnau-Bretenoux, fils de Dieudonné, seigneur de Caylus, et d'Hélène, héritière de Calmont d'Olt ;

- Marquise décédée jeune.

- Isabeau de Roquefeuil, mariée à Dieudonné de Clermont-Lodève, vicomte de Nébouzan, dont elle eut sept enfants, dont trois garçons ;

- Delphine de Roquefeuil, mariée à Raymond de Caussade, vicomte de Calvignac et de Puycornet, dont elle eut au moins un fils, Raymond et une descendance ;

La branche aînée des Roquefeuil-Anduze se fondit dans la famille de Pujols-Blanquefort par le mariage en 1380 de Catherine de Roquefeuil avec Jean de Pujols, seigneur de Blanquefort dont la descendance prit le nom de Roquefeuil et forma la Famille de Roquefeuil Blanquefort.

Possessions des Roquefeuil-Anduze

Cette famille possédait les châteaux d'Algues, de Castelnau et de Beauvoisin à Nant, de Cantobre, du Mona, de Caylus, de Roquelongue, de Peyrelade, de Combret, autre Caylus dans l'Aveyron, ceux de Creissels et de Roquefeuil aussi dans l'Aveyron, ainsi que ceux de Meyrueis, Blanquefort, Hauterive, Plagnol, Montesquieu, Barre en Lozère, ceux de Valgarnide, Aumessas, Esparron, Blanquefort, Belfort, Ussonas, Folhaquier, d'Aigremont, Valleraugue, L'Esperoux dans le Gard, ceux de Brissac, Saint-Bauzille de Putois, Montarnaud, Le Pouget, Lestang, Popian, Baillarguet dans l'Héraut, de Flaugnac, de Castelnau-Montratier, de Sauveterre en Quercy.

Les Roquefeuil-Anduze et l’Église

Plusieurs Roquefeuil-Anduze occupèrent des fonctions importantes dans l’Église catholique en Languedoc aux XIIIe et XIVe siècles :

- Guilhem de Roquefeuil, abbé de Saint-Guilhem le Désert de 1228 à 1249 [25];

- Delphine I de Roquefeuil, abbesse de Mègemont de 1276 à 1298[26];

- Arnaud de Roquefeuil, ministre provincial des franciscains d'Aquitaine vers 1285[27];

- Arnaud II de Roquefeuil, ayant quitté ses titres de Comtor de Nant et baron de Roquefeuil, devint franciscain à Montpellier vers 1290, puis supérieur du couvent de Lunel en 1294, puis supérieur du couvent de Castelnaudary;

- Delphine II de Roquefeuil, abbesse de Mègemont de 1298 à 1321[26];

- Rause de Roquefeuil, abbesse de Nonenque en 1311, qui it l'acquisition du château de La Peyre en 1320 auprès de Déodat III, seigneur de Caylus[8] - [28];

- Marquise de Roquefeuil, abbesse de Nonenque en 1326 [29];

- Braide de Roquefeuil, abbesse de Nonenque en 1348;

- Pierre V de Roquefeuil, abbé de Saint-Guilhem le Désert de 1361 à 1374 [25];

- Guilhem de Roquefeuil, abbé de Saint-Guilhem le Désert, puis cardinal en 1378;

- Elizabeth de Roquefeuil, abbesse de Nonenque en 1369 [29].

Alliances

de Pelet (1164), de Montferrat (116x), de Montpellier (1169), de Turenne (1206), de Caylus (122x), de Rodez (1230), Jourdain de Creissels (123x et 132x), de Montcade (124x), de Boussagues (1245), du Tournel (branche des Châteauneuf-Randon - 1259), de Mandagout (126x), de Joyeuse (branche des Châteauneuf-Randon - 1283), d'Albret (1287), d'Esparron (1296), de Thézan (1310 et 1318), de Polignac (1331), de Combret (branche des vicomtes d'Albi - 1316), de Narbonne (132x), de Montpezat (134x), d'Apchier (branche des Châteauneuf-Randon - 1348), d'Arpajon (1361), de Gourdon (1362), de Caussade (1380), de Clermont-Lodève (1380), de Pujols de Blanquefort (1380 et 1380), de Castelnau-Brétenoux (branche des Caylus - 1396)

Famille de Roquefeuil-Versols - Branche naturelle non héritière

Guillaume de Roquefeuil est un fils illégitime d'Arnaud Ier de Roquefeuil né vers 1230. Guillaume est écarté de la succession par son père mais il reçoit de lui le château et terroir de Beauvoisin sous réserve d'y construire une tour, et pour lequel il doit hommage à son demi frère Raymond III. Attaché au Roi Jacques Ier d'Aragon, il participe à la Reconquista des royaumes de Valence et de Murcie. Pour le remercier de ses services considérables, il reçut différents fiefs et la charge de grand adelantado de Murcie[30]. Il fut légitimé par lettres patentes de Jacques Ier, roi d’Aragon, en mai 1263[31] dans une lettre ou Jacques Ier met en avant leur "proche parenté". Il racheta également tous les droits et revenus que le Roi avait sur Montpellier dont il était gouverneur[30] - [3].

Il épouse Ricarde dont il eut[3]:

- Jean de Roquefeuil qui donna naissance à la branche ainée des Versols,

- Raymond, auteur de la branche des Rocafull espagnols.

Rameau de La Tour

Fils ainé de Guillaume de Roquefeuil, Jean fut l'héritier de la terre de Versols. Ses descendants rendaient hommage directement au Roi représenté par le sénéchal du Rouergue [30].

En 1729 s'éteignit Marc-Antoine de Roquefeuil, juge de l'Evêché de Lodève et dernier représentant masculin connu de ce rameau.

Rameau de la Roquette

Le 16 novembre 1534, Jean de Roquefeuil, quoique cadet, fit un mariage considérable avec Anne de Vergnole , fille du baron de La Roquette, seigneur de Londres et d'autres lieux dont il hérite[30].

De ce mariage naquirent :

Le rameau s'éteignit en 1892 avec la mort de Charles Élie de Roquefeuil, au château de Doscares à Saint-Aunès[32], fils d'Henri de Roquefeuil et de Cécile de Mac-Mahon[3].

Ce rameau fut illustré par ses membres dont :

- Fulcran de Roquefeuil, gentilhomme de la chambre du Roi[3],

- François de Roquefeuil, colonel d'infanterie,

- Henri de Roquefeuil, titré marquis de la Roquette en 1658 par lettres patentes, et fut maintenu noble en 1668 et 1669[3].

Rameau de Londres puis de Gabriac

François de Roquefeuil, fils cadet de Jean de Roquefeuil, hérita à la mort de son père de la seigneurie de Londres. En 1602, il reçut également de son cousin les possessions du rameau de La Tour[30].

En 1569, il épousa Louise d'Ombras dont Fulcran qui continua le rameau.

Certains membres de ce rameau se sont illustrés dont:

Rameau de Saint-Etienne

Rigaud de Roquefeuil, marié en 1411 avec Béatrix de Maffred, dame de Parlatges, fut l'auteur d'une branche puinée qui conserva la terre et le château de Versols[34].

Ce rameau s'éteignit en ligne légitime en 1756, avec Henri de Roquefeuil, seigneur de Saint-Etienne, son dernier représentant légitime. N'ayant pas contracté d'alliance, il fit le donation, contre une rente viagère[34], de tous ses biens en faveur de l'un de ses neveux, Joseph Bessodes (1717-1802), y compris de reprendre son nom, ses titres et les armes des Roquefeuil Versols [35], et il mourut trois ans après, le .

Soixante-dix ans après, son arrière-petit-neveu Louis-François-Hippolyte Bessodes, sera anobli et autorisé à joindre à son nom celui de Roquefeuil, par lettres patentes du roi Louis XVIII datées du [36]. Son fils Louis-Francisque-Hippolyte Bessodes de Roquefeuil, né à Montpellier en 1824, fut un peintre de paysages, aquarelliste et graveur à l'eau. Elève de Jules Laurens, il a participé aux salons de Paris en 1857 et 1863. Connu sous le nom de Francisque de Saint-Étienne, il signait "Saint-Étienne"[37].

On trouve pour la première fois dans les Filiations languedociennes d'Hubert de Vergnette de Lamotte, qu'Henri de Roquefeuil avait laissé de Marthe Rudel un fils naturel, Henry Roquefeuil, dont on ignore la date et le lieu de naissance, et qui mourut en 1775 à Saint-Etienne-de-Gourgas. De son mariage le avec Marie Audibert, sont issues six générations de médecins[34]. Le Docteur Bernard Roquefeuil, né le à Lodève, professeur agrégé de Médecine à la faculté de Montpellier, a été le fondateur en 1978 d'un Centre anti-douleur au CHU de Montpellier. Il a publié La douleur chronique, Paris, Masson, 1988.

Branche cadette espagnole des Rocafull

Fils cadet de Guillaume de Roquefeuil, Raymond hérita des possessions de son père en Espagne et reçu, comme son père, la charge d'adelantado de Murcie[30]. Progressivement le nom de Rocafull est substitué à celui de Roquefeuil.

Cette branche s'illustra et fut représentée notamment par:

- Guillaume de Roquefeuil, chevalier de l'ordre de Calatrava, commandeur de l'Alcolea, gouverneur d'Origuéla et vice-roi de Majorque (1558-1571) sous Charles Quint[30] - [38].

- Gaspard de Rocafull (1595-1665), premier comte d'Albatera et "gentilhombre de boca" du Roi Philippe IV.

- Melchor de Navarra y Rocafull (1626-1691), duc de la Palata et vice-roi du Pérou. Investi dans la politique en Espagne, il s'opposa à don Juan José d'Autriche, qui s'appuyait sur les revendications des Aragonais pour pouvoir jouer un rôle politique[39]. Il fut nommé vice-roi du Pérou en 1681. Dès son arrivée dans la vice-royauté, il lança de grands chantiers destinés à recenser les populations indiennes et à les protéger des abus des curés doctrineros, chargés de les évangéliser, mais qui profitaient souvent de leur situation pour s'enrichir illégalement[40]. Ce dernier projet est à l'origine d'une querelle avec Melchor de Liñán y Cisneros, archevêque de Lima et précédent vice-roi[41]. Il est enfin responsable des fortifications des villes de Trujillo et de Lima. Il décéda de la fièvre jaune à Portobelo alors qu'il retournait en Espagne en 1691 et fut qualifié par Ricardo Palma du "plus vice-roi des vice-rois que connut le Pérou".

Melchior de Navarra y Rocafull

Melchior de Navarra y Rocafull - Guillaume Emmanuel de Rocafull-Puigmarín y Rocaberti, élevé à la dignité de grand d'Espagne en 1701[30] par le Roi Philippe V. Il fut duc de Mandas, marquis d'Anglesola, comte d'Albatera, comte de Peralada[3] - [42].

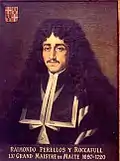

- Raymond Perellos y Roccafull (1697-1720), grand maître de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem. Il entra dès ses 16 ans dans l'ordre et est rapidement envoyé sur l'ile de Malte pour participer à la guerre contre les pirates berbères et la marine turque. Il s'illustre dans différentes batailles et reçoit différents honneurs dont la grand-croix de l'ordre. De 1689 à 1697 il fut commandant de Torrente, fonction lucrative qui lui permet de financer ses batailles. Le 7 novembre 1697, et sous le pontificat d'Innocent XII il fut élu à la tête de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem. Avant tout chef militaire, il se distingua en renforçant significativement la puissance de la marine de l'ordre et en introduisant un nouveau système de lois commerciales et navales. Ces travaux furent connus jusqu'à la cour de Russie qui dépêcha différents ambassadeurs [43].

Ramón Perellós y Rocafull

Ramón Perellós y Rocafull

Cette branche établie en Espagne s'est éteinte en ligne masculine en 1728.

Postérité

- Blason de la commune de Combret, en Rouergue

- Blason de la commune de Saint-Beauzély, en Aveyron

- Blason de la commune de Saint-Rome-de-Cernon, en Rouergue

Notes et références

- « Medieval Lands SEIGNEURS d'ANDUZE », sur MedLands

- Mémoires de l'Académie des sciences, belles lettres et arts de Marseille, (lire en ligne), p. 146.

- Henri Jougla de Morenas, "Grand Armorial de France", tome 6, 1952, pages 58-59

- Emmanuel Johans, Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public - Année 2003, vol. 34, no 34, p. 121-135)

- Michel Lamy, Les Templiers, ces grands seigneurs aux blancs manteaux, Aubéron, 1994, p. 280

- Pierre-Albert Clément, Les chemins à travers les âges, en Cévennes et bas Languedoc, Montpellier : Presses du Languedoc, 1983, rééd. 2003, p. 266

- Voir la fiche descriptive (IRHT / CNRS)

- Hippolyte de Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue, t. I (1857), rééd. Éditions du Palais Royal, 1972, p. 91

- Pierre-Albert Clément, Les chemins à travers les âges, en Cévennes et bas Languedoc, Montpellier : Presses du Languedoc, 1983, rééd. 2003, p. 238

- A. Viguier "Notice sur la ville d'Anduze", Delaunay Paris 1823, page 192

- Albert Du Boys, Album du Vivarais, ou Itinéraire historique et descriptif de cette ancienne province, Prudhomme, (lire en ligne)

- Société archéologique et historique de Tarn-et-Garonne Auteur du texte, « Bulletin archéologique historique et artistique de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne », sur Gallica, (consulté le )

- Jacques Fabre de Morlhon, « Le Roman de Flamenca dans son contexte historique », Mélanges de philologie romane offerts à Charles Camproux, Centre d'Études Occitanes, 1978, vol. I, p. 89

- Émile Caron, Les « monnaies de Roquefeuil », Annuaire de la société de numismatique, année 1889, [p. 5-14], p. 9 texte

- Les Conciles de la France capétienne jusqu'en 1215 par Odette Pontal - 1995 Paris, Éditions du Cerf/IRHT (CNRS)

- "La chanson de la Croisade contre les Albigeois" : principaux épisodes / traduits par Jean Audiau -E. de Boccard (Paris)-1924

- M. Poey d'Avant, Monnaies féodales françaises, Tome II, Pages 297 et 298

- Les monnaies Roquefeuil - Emile Caron

- Le Spécilège ou Spicilegium de Dom Luc Achery, moine bénédictin de la congrégation de Saint Maur - Volume VIII - BN

- Encyclopedia universalis, édition 2009, article Flamenca ; René Nelli, Le Roman de Flamenca, un art d'aimer occitanien au XIIIe siècle, Toulouse, Institut d'études occitanes, 1966

- Voir notamment: Charles Grimm "Étude sur le roman de Flamenca: poème provençal du XIIIe siècle" (ISBN 2-05-100164-2) -Page 101

- Histoire de Montpellier par Albert Fabre - Montpellier 1897

- cf. Vaquette d'Hermilly - 1777 - "Histoire du royaume de Majorque avec ses annexes" - Page 280

- Anthony Luttrell, Léon Pressouyre "La commanderie: institution des ordres militaires dans l'occident médiéval" CTHS. Comité des travaux historiques et scientifiques, 2002 et Antoine Thomas, Alfred Jeanroy, Université de Toulouse, Paul Dognon "Annales du Midi", Volume 103,Numéros 193 à 196 E. Privat, 1991

- Claude de Vic, Joseph Vaissette, Ernest Roschach et Édouard Dulaurier, Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces justificatives par Cl. Deciv & J. Vaissete. [Édition accompagnée de dissertations & notes nouvelles contenant le Recueil des inscriptions de la province, continuée jusques en 1790 par Ernest Roschach], Toulouse E. Privat, (lire en ligne), p. 539 - 545

- Hugues Du Tems, Le Clergé de France, ou tableau historique et chronologique des archevêques, évêques, abbés, abbesses & chefs des chapitres principaux du Royaume, depuis la fondation des églises jusqu'à nos jours; Par M. l'abbé Hugues Du Tems,... Tome premier [- quatrième], Chez Brunet, (lire en ligne)

- Sylvain Piron, « Censures et condamnation de Pierre de Jean Olivi : enquête dans les marges du Vatican », Mélanges de l'école française de Rome, vol. 118, no 2, , p. 313–373 (lire en ligne, consulté le )

- Louis Servières, Histoire de l'église du Rouergue, Vve E. Carrère, (lire en ligne)

- Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron, Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron, E. Carrère., (lire en ligne)

- Louis Moreri, Le grand dictionnaire historique ou Le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane [...], chez les libraires associés, (lire en ligne), p. 355 - 360

- Louis de La Roque « Armorial de la noblesse de Languedoc, Généralité de Montpellier » 1860, page 441

- État Civil de la commune de Saint-Aunès, 1887-1896, vues 61 et 63/11.

- Josef Smets, « 1766, La fin d’une lignée de seigneurs languedociens, les Roquefeuil », sur http://www.etudesheraultaises.fr/,

- Hubert de Vergnette de Lamotte, Filiations languedociennes, Tome 3 (M-Z), pages 223-224, Mémoire & Documents, 2006

- "par testament reçu le par Maitre Armely, notaire à Florensac, insinué le 3 juillet 1751 à Florensac , Henri de Roquefeuil fait donation entre vifs à toujours valable et irrévocable au profit de Joseph Bessodes, ancien lieutenant de cavalerie au régiment d’Hédicourt, de tous ses biens présents tant en meubles, qu’immeubles, ensemble de ses noms, armes, droits, titres et action et généralement de tout ce qui peut de droit lui appartenir ».

- Vicomte Révérend, Les anoblissements...

- Nouvelles archives de l'art français, Paris, Charavay Frères, 1885, tome I, p. 187

- (ca) Universidad de Barcelona Departament d'Història Moderna, Pedralbes, Edicions Universitat Barcelona (lire en ligne)

- Héloïse HERMANT, Guerres de plumes, publicité et cultures politiques dans l’Espagne du XVIIe siècle, Madrid,

- Bernard Lavallé, Au nom des Indiens, une histoire de l'évangélisation en Amérique espagnole, Paris, Payot, , 429 p., p. 133-144

- (es) Rubén VARGAS UGARTE, Historia general del Perú,, Lima, Editor Carlos Milla Batres,

- Bulletin de la Société héraldique et généalogique de France, Volume 1, 1879, page 48 (Ramon Perellos de Rocafull grand maître de Malte en 1697 n’appartenait à ce rameau que par sa mère)

- « Ramón Rabassa de Perellós y de Rocafull | Real Academia de la Historia », sur dbe.rah.es (consulté le )

Sources et bibliographie

Généalogies Roquefeuil

- Filiations languedociennes, tome 3, Mémoires et documents, 2006 (ISBN 2-914611-49-8), par Hubert de Vergnette de Lamotte (branche de Versols)

- Europaische Stammtafeln (références à la lettre R), Europäische Stammtafeln, Band XIV, Marburg, par Verlag Von J.A. Stargardt (branche de Versols)

- Documents historiques, par H. de Barrau

- Le grand dictionnaire historique, par Louis Moreri

- Dictionnaire de la noblesse, par La Chesnaye Desbois

- Annuaire de la noblesse de France, 1898, par Borel d'Hauterive

- Roquefeuil Cahuzac, Versols & Peralada, par le Vicomte de Bonald

- Roquefeuil en Rouergue par Chérin - Bibliothèque Nationale - Chérin 214 D3552.

Autres sources

- M. Poey d'Avant, Monnaies féodales françaises, Tome II

- Christian-Pierre Bedel, Nant : La Cavalariá, La Cobertoirada, L'Espitalet, Sauclièras, Sent-Joan-del-Bruèlh/ Nant : La Cavalerie, La Couvertoirade, L'Hospitalet, Sauclières, Saint Jean du Bruel, Mission départementale de la Culture, Rodez, 1994, 239 p. (ISBN 2-907279-20-3)