Enfer (Divine Comédie)

L’Enfer est la première partie (cantica) de la Divine Comédie de Dante Alighieri. Les parties suivantes sont le Purgatoire et le Paradis (Inferno, Purgatorio, Paradiso).

Structure

L’Enfer est la première des trois parties (cantica) qui composent la Divine Comédie[1]. Chacune des parties de l'œuvre correspond à l'un des trois règnes de l'au-delà et est formée de trente-trois chants, à l'exception de l’Enfer qui comporte un chant préliminaire ; chaque chant est à son tour subdivisé en tercets dont les rimes sont enchaînées (ABA BCB CDC…).

Selon la conception géographique dantesque, le monde est divisé en deux hémisphères distincts : l'un entièrement formé par les terres émergées et l'autre complètement recouvert par les eaux. Dans le système astronomique ptolémaïque, la Terre se trouve au centre de l'univers et le Soleil et les autres planètes tournent autour d'elle.

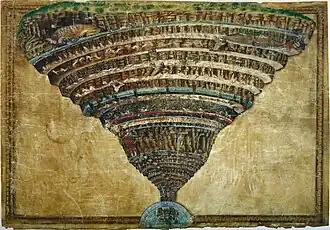

Quand, au début des temps, Lucifer se rebella contre Dieu, ce dernier le précipita sur la Terre depuis le Paradis qui se trouve dans le ciel au-delà du système de rotation géocentrique. À l'endroit de sa chute la terre se rétracta de terreur à l'idée du contact avec le démon, créant ainsi l'énorme cavité en entonnoir qui forme l'Enfer. La matière rétractée réémergea dans l'hémisphère couvert par les eaux et forma la montagne du Purgatoire qui se dresse au milieu de l'immense mer de l'hémisphère opposé.

Lucifer est ainsi confiné au centre de la Terre, au point le plus éloigné de Dieu, immergé jusqu'au buste dans le Cocyte, le lac souterrain constamment gelé à cause du vent froid produit par le continuel mouvement de ses six ailes. Du centre de la Terre, à partir des pieds de Lucifer, s'ouvre un long corridor conduisant vers la Montagne du Purgatoire, dans l'autre hémisphère.

La structure de l'Enfer, en forme d'entonnoir qui rejoint le centre de la Terre, est composée de neuf cercles. Dante et Virgile poursuivent leur chemin en parcourant les cercles qui se déroulent en spirale jusqu'au plus profond de la Terre. Au fur et à mesure qu'ils descendent, les cercles se rétrécissent : moindre est en effet le nombre de pécheurs punis dans les cercles les plus éloignés de la superficie. Les cercles les plus vastes sont les plus élevés parce qu'est plus diffus le péché qui y est puni et plus grand le nombre de damnés. Plus l'on descend, plus l'on s'éloigne de Dieu et plus grand est le poids du péché. On retrouve ainsi une conception de l'Église catholique selon laquelle les peines de l'Enfer sont proportionnées aux péchés de chacun.

L'ordonnancement des peines, comme l'indique Virgile dans le chant XI, est réglé par l’Éthique à Nicomaque d'Aristote et s'appuie sur la summa divisio du concept de péché représentée par la raison. Le choix des peines suit la loi du contrapasso (qui frappe les pécheurs par un châtiment attribué en rapport (par analogie ou par contraste) avec le péché commis).

Après l'Ante-Enfer et les limbes, les cercles suivants, du second au cinquième, voient les âmes damnées de ceux qui, au cours de leur vie, ont commis le péché d'incontinence. À savoir que leur raison, leur jugement, a cédé aux instincts primaires et aux pulsions : l'esprit n'a pas su dominer le corps et n'a pas résisté aux tentations. L'incontinence correspond aux sept péchés capitaux, bien que l'orgueil et l'envie ne trouvent pas une position précise et autonome à l'intérieur des cercles.

Séparant le cinquième cercle du sixième, les murs de la ville de Dité (abréviation latine par laquelle était mentionné le dieu des enfers Pluton). Au-delà des murs se trouvent les pécheurs qui ont commis la faute la plus lourde : ceux-ci n'ont pas perdu la raison, ils en ont au contraire usé pour commettre le mal. Leur choix était conscient et malveillant. Leur intellect a été mis au service du mal pour construire sciemment une action coupable.

Lucifer est l'origine de tout mal. Il broie, avec ses trois gueules de ses trois faces, les corps de Judas, Brutus et Cassius. Selon la théorie des « deux soleils » due soli, c'est-à-dire le pape et l'empire, les deux pouvoirs dominants[2], les trois pécheurs représentent les traîtres à l'encontre des fondateurs de ces pouvoirs. Judas a trahi le Christ, fondateur du pouvoir papal. Brutus et Cassius ont trahi Jules César qui, dans la conception dantesque et médiévale, était le fondateur du pouvoir impérial et par extension du pouvoir laïque et politique en général.

Synopsis

- Préambule

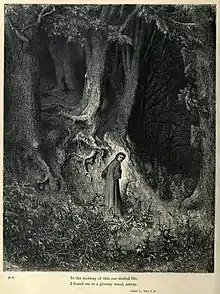

Ainsi débute la Commedia de Dante :

|

Nel mezzo del cammin di nostra vita |

Au milieu du chemin de notre vie |

- Antichambre de l’Enfer

Dante est plongé dans l'incertitude, il ne sait s'il doit continuer son chemin avec Virgile ; ce dernier le rassure en lui disant que c'est Béatrice elle-même qui lui a demandé de venir sortir Dante de son trépas (c.f. 1er Chant). Dante, galvanisé, plonge, avec son guide, aux Enfers.

- Chant III

- Porte et vestibule de l'Enfer

Au début de ce chant c'est la porte de l'enfer elle-même qui semble prendre la parole et dit (la dernière phrase étant la plus connue) :

|

Per me si va nella città dolente, |

Par moi on va vers la cité dolente ; |

Virgile doit alors rassurer Dante afin qu'il passe le seuil du premier royaume.

- Vestibule : les indifférents (ou neutres) et les lâches. Damné : le pape Célestin V, Ponce Pilate...

- Peine : tourmentés par mouches et guêpes, les damnés foulent un parterre grouillant de vers.

- L’Achéron. Gardien : le nocher Charon.

- 1er cercle, les limbes puis le château des magnanimes et la prairie verdoyante : défaut de foi, les non-baptisés. Damnés : (âmes vertueuses mais ayant vécu avant l’avènement du Christ) Virgile, Homère, Horace, Ovide et Lucain. Il rencontre aussi Aristote « maître de tous les savants », Socrate, Platon, Euclide, Ptolémée, Avicenne, Galien et Hippocrate.

- Peine : éternellement frustrés dans leur désir de pouvoir contempler Dieu, mais pas de châtiment physique.

- Virgile néanmoins informe Dante que Jésus lui-même, (« un seigneur puissant, que couronnait un signe de victoire ») est venu chercher « le père des hommes » Adam, Abel, Noé, Moïse, le roi David, Abraham, Israël et ses douze fils ainsi que Rachel. De nombreuses âmes furent encore sauvées mais Virgile insiste sur le fait que ce furent les premières.

- Haut Enfer

- Les incontinents

- Chant V

- 2e cercle : luxurieux, impudiques et morts par amour. Gardien : Minos, qui pèse les crimes et oriente vers les différents cercles. Damnés : Sémiramis, Didon, Cléopâtre, Hélène, Tristan... Paolo et Francesca da Rimini. Peine : Emportés par une tornade contre les bords escarpés de l'abîme.

_(15127327652).jpg.webp) Paolo et Francesca (1819), par Jean-Auguste-Dominique Ingres.

Paolo et Francesca (1819), par Jean-Auguste-Dominique Ingres.

- 3e cercle : les gourmands. Gardien : Cerbère. Damné : Ciacco, un concitoyen de Dante, ce dernier lui demande ce qu'il est advenu de Farinat (entre autres), Ciacco lui répond qu'il est parmi « les âmes les plus noires de l'enfer » (ainsi que nous le verrons dans le chant X). Peine : Étendus dans une boue putride sous la pluie et le grésil.

- 4e cercle : avares et prodigues. Gardien : Ploutos (personnification de la richesse, à ne pas confondre avec Pluton), dieu grec des richesses. Peine : Avares et prodigues poussent de gros rochers en s’injuriant mutuellement. Monologue de Virgile à propos de la divinité Fortune.

- 5e cercle, le Styx : les coléreux et les moroses. Peine : Immergés dans la vase du fleuve, les âmes se frappent et se mordent férocement, tandis que les moroses (ceux qui « allaient gémissant sous le clair soleil ») se morfondent sous la surface.

.jpg.webp)

- 5e cercle, la tour aux deux fanaux surplombe le fleuve ; aux portes de la cité de Dité, également appelé Lucifer, l'ange du mal. Gardiens : du fleuve, le nocher Phlégyas ; de la cité, une foule de démons. Dante y rencontre Filippo Argenti, damné et ennemi personnel de Dante, qui paraît-il, l'aurait souffleté en public, il périt dévoré par les âmes en colère et par lui-même. Virgile et Dante se retrouvent bloqués aux portes de la cité de Dité, Virgile tente de trouver un compromis avec les démons mais finalement ceux-ci se cloîtrent et refusent d'ouvrir la porte.

- 5e cercle, Les remparts de la cité de Dité ; à l’intérieur : les sépulcres enflammés. Gardiennes : Les trois Furies puis Méduse. Adjuvant : Un messager divin ouvre les portes de la cité.

- Bas Enfer

- Chant X

- 6e cercle, parmi les tombeaux enflammés : les hérétiques. Damnés : les épicuriens, Farinata degli Uberti, Cavalcante Cavalcanti, le pape Anastase II. L'un des damnés informe Dante sur son futur exil de Florence () ainsi que du triste destin de son parti, lorsqu'il reviendra en et qu'il se rendra compte que les efforts de son parti (les guelfes blancs : l'un des nombreux clans qui se sont disputé Florence au début du XIVe siècle avant l'arrivée des Médicis, en 1434) étaient vains.

- 7e cercle : les violents et ceux qui ont commis le péché de fraude. Tombe du pape Anastase II. On apprend dans ce chant la subdivision de ce cercle en 3 gironi : ceux qui ont été violents envers leur prochain, ceux qui furent violents envers eux-mêmes et finalement ceux qui l'ont été envers Dieu, les blasphémateurs, ainsi que ceux qui ont été violents contre la nature (les sodomites).

- 1er 'giron' : Coupables de violences envers leur prochain (homicides, brigands...)

- Les damnés sont tourmentés par les flèches de trois centaures (Pholus, Nessus et Chiron), ils sont bouillis dans un lac de sang en ébullition.

- 2e 'giron' : Coupables de violences envers eux-mêmes (suicides, ceux qui ont dilapidé leur fortune...)

- Gardiens : Les harpies et des chiennes noires. Dante et Virgile arrivent dans une vaste forêt. Sur les conseils de Virgile, Dante arrache un rameau à l'un des arbres, qui se lamente aussitôt : on apprend alors que les damnés sont éternellement transformés en arbres épineux et noueux. Ceux qui ont rejeté leur corps (i.e. les suicidés) se présentent devant Minos (celui qui juge et attribue les damnés), il les envoie dans cette forêt au hasard, et d'une pousse, grandit un arbre sauvage où perpétuellement naissent des feuilles que les harpies dévorent avidement, ce qui leur cause des souffrances atroces. Le jour du jugement dernier il leur sera interdit de reprendre leur forme originelle (c'est-à-dire leur corps) étant donné qu'ils se sont ôté la vie, et ils devront se présenter en ce grand jour nus comme des vers, et lorsque le jugement sera fait, ils devront traîner eux-mêmes leur dépouille et l'on accrochera le cadavre de chacun, sur la branche épineuse du damné.

- Dante y rencontre Pierre des Vignes, Jacques de Saint-André.

- 3e 'giron' : Les violents contre Dieu 1re partie : Les blasphémateurs.

- Dante et Virgile arrivent dans une vaste étendue de sable aride, ardent, où rien ne pousse. Les milliers de damnés qui errent dans ce lieu ont trois attitudes différentes :

Certains sont couchés sur le sable, immobiles. D'autres sont assis, tout recroquevillés. Et finalement les derniers errent, marchant ou courant, sans jamais s'arrêter. Les âmes dans ce lieu sont soumis à une pluie de flammes, qui jamais ne s'arrête et lorsque ces flammes atteignent le sable, ce dernier prend feu et redouble la souffrance des damnés.

- Dante y rencontre Capanée qui, fier et arrogant jusqu’à la fin des temps, se moque de son châtiment (et aussi des dieux) et ne baisse pas la tête. On apprend aussi les origines du Styx, de l'Achéron et du Phlégéton.

- 3e 'giron' : Les violents contre Dieu 2e partie : Les intellectuels dévoyés

- Dante en passant à côté d'un cortège de damnés, rencontre par hasard Brunetto Latini (philosophe et orateur) qui fut son conseiller, qui l'encouragea dans ses études, il fut une sorte de mentor pour Dante. Entretien avec Brunetto qui lui décrit les âmes qui sont ici, divers lettrés, François d'Accurse et Priscien, respectivement jurisconsulte et grammairien.

- 3e 'giron' : Les violents contre Dieu 3e partie : Les sodomites, les violents contre la nature

- Virgile et Dante y rencontrent trois hommes d'État (Guido Guerra, Thegghiajo Aldobrandi et Jacopo Rusticucci), qui étaient soit soldats, soit valeureux chevaliers. Toujours autant défigurés par les flammes, ils demandent à Dante si Valeur et Courtoisie ont toujours place à Florence. Dante leur répond que non, la richesse et l'orgueil ont corrompu leur belle cité, finalement ils demandent encore à Dante de parler d'eux lorsqu'il reviendra parmi les vivants.

- À la fin du chant les deux acolytes lancent une corde au fond d'un bassin, où se jette Phlégéton, ce qui leur permet de passer au cercle suivant, à noter que la corde était autour de Dante depuis le premier chant, il entreprenait d'attraper la panthère avec celle-ci. Après qu'ils ont lancé la corde, on apprend la venue d'un monstre horrible, Géryon, qui symbolise la fraude.

- 3e 'giron' : Les violents contre Dieu 4e et dernière partie : Les usuriers, violents contre l'art puis descente (et arrivée) au 8ecercle

- Arrivée de Géryon qui les fera passer au huitième cercle sur son dos, pendant que Virgile s'assure de la bonne volonté de Géryon, Dante descend à la fosse, où se trouvent les usuriers. Ces derniers, ne sont pas cités nominativement, mais en décrivant leurs armoiries ; ils portent des bourses aux couleurs de leurs armoiries autour du cou, et subissent toujours le châtiment des flammes.

- 8e cercle : Les Trompeurs : Malesfosses. Le 8e cercle est divisé en 10 vallées concentriques justement appelées fosses.

- 1re fosse : Les séducteurs : Dante y découvre deux files de damnés nus, qui avancent vers les deux acolytes, et les autres dans le sens inverse mais plus rapidement, la foule est perpétuellement fouettée par les démons. Dante en les regardant, remarque Caccianemico, un Bolonais qui se serait fait payer par un marquis pour lui remettre sa sœur, qui était déjà promise à un autre ; ainsi il est condamné aux souffrances éternelles. Au même titre que Jason qui, après avoir déjà abandonné Médée, abandonne Hypsipyle qui était seule et enceinte, à son triste sort.

- 2e fosse : Les flatteurs et adulateurs : Ces derniers sont plongés dans une fosse de lie dégoutante et pestilentielle, Dante y reconnaît Alessio Intermini de Lucques, flatteur au possible, et ses mensonges dont il ne s'est jamais lassé l'ont poussé dans cette fosse.

- 8e cercle : Les Trompeurs :

- 3e fosse : Les simoniaques (ceux qui ont vendu ou acheté des bénéfices, des faveurs) : Dante et Virgile y rencontrent Simon le Mage, qui malgré ses nombreuses connaissances dans la magie (comme son nom l'indique), a tenté d'acheter le don des miracles aux apôtres. Les damnés sont pendus sur une sorte de table ou de surface plane trouée en forme de cercle, « un livide rocher percé de mille trous » où sont pendus les simoniaques, la tête en bas (pour symboliser leur oubli du ciel et de Dieu) et n'ayant leur corps à l'air qu'à partir des jambes. Ces dernières sont perpétuellement « léchées » par des langues ardentes de feu. Il y en a un qui souffre et se débat plus que les autres : c'est Nicolas III (damné pour avoir abusé des privilèges que lui accordait son titre papal, il ne vendait pas les indulgences mais il faisait profiter tous ses proches des jouissances que lui donnait l'Église), qui prit Dante tout d'abord pour Boniface VIII (Nicolas III a su on ne sait comment que Boniface, damné pour avoir réussi à convaincre son prédécesseur, Célestin V, de se démettre de son manteau papal par des moyens fort peu catholiques, ira le remplacer en Enfer).

- Le principe de ce supplice est le suivant : les damnés sont accrochés par les jambes à cette plate-forme et lorsqu'un « successeur » vient aux Enfers, il le remplace ; ainsi s'entassent dans « les fentes du roc » les simoniaques. Nicolas III mentionne également que Boniface ne restera pas longtemps. Un pape encore plus vil prendra bientôt sa place : Clément V, deuxième successeur de Boniface VIII et sujet de Philippe-le-Bel avec qui il envisagea et réussit à détruire les Templiers.

- Dante lui répond que malgré le respect ancestral qu'il a envers les papes et les religieux, il méprise la cupidité de ces papes (entre autres) et ajoute que la richesse qu'ils entassent avec avidité attriste les gens et profite seulement aux mauvais.

- 8e cercle : Les Trompeurs :

- 4e fosse : les devins et sorciers : Dante et Virgile arrivent devant une masse de damnés pleurant. Leurs têtes ont été retournées vers l'arrière et marchent à l'envers pour l'éternité. Les acolytes aperçoivent Amphiaraos (l'un des rois qui assiégèrent Thèbes, étant devin, il s'était prédit qu'il allait mourir, il chercha donc à fuir de la bataille mais la terre s'ouvrit et l'engloutit à tout jamais) et Tirésias qui put changer de sexe en frappant d'un coup de son bâton deux serpents enlacés ; la fille de ce dernier, Manto, est aussi présente, et en la voyant Virgile conte à Dante l'origine de sa ville : Mantoue. Ils aperçoivent aussi différents astrologues comme Michel Scot ou Bonatti.

- 8e cercle : Les Trompeurs :

- 5e fosse : Les concussionnaires et prévaricateurs (ceux qui ont vendu la justice ou qui ont gravement et volontairement manqué à leur devoir) : En arrivant à la cinquième fosse, Dante s'étonne de la voir plongée dans l'obscurité, il remarque, quelques instants après, une énorme mare de poix bouillante où sont jetés les damnés. Un ange noir arrive avec un malheureux sur son épaule qui pend par les pieds, il est jeté dans la poix (c'est un ancien de Lucques, endroit où : « pour de l'or, tout est blanc ou noir »), il tente de remonter à la surface mais les démons présents le repoussent encore et encore dans la poix en feu. Puis Virgile conseille à Dante de se mettre à l'écart pendant qu'il va s'entretenir avec les démons, ces derniers en le voyant, deviennent très menaçants et fourbes, Virgile les interpelle en disant que l'un d'eux doit écouter ce qui suit et après ils pourront le frapper s'ils le veulent : Un démon nommé Malequeue s'avance et lui demande ce qu'il en est, Virgile lui répond (comme à de nombreuses reprises dans ce livre) qu'il n'irait pas s'aventurer dans les ténèbres s'il n'avait pas été écrit dans le ciel qu'il doit traverser l'Enfer avec une âme encore vivante (Dante donc). À ces mots les démons sont dépités et les laissent partir, en leur donnant en plus une escorte de démons pour le trajet.

- 8e cercle : Les Trompeurs :

- 5e fosse : Les concussionnaires et prévaricateurs (suite) : Dante en avançant avec les démons, remarque comment certains damnés arrivent à se « jouer » de leur supplice : Ils tentent de laisser leur dos à l'air pour que cette partie, au moins, leur apporte moins de douleur, ou certains autres encore essaient de sortir leur tête lorsqu'ils sont vers le bord, mais tous se cachent dans la poix lorsque vient le chef des démons, mais un malheureux resta trop longtemps à la surface. C'était un certain Janpol de Navarre qui ayant quelques amitiés avec le roi Thibault, ne se gêna pas pour vendre à prix d'or les dignités et les emplois du royaume. Janpol se fait écorcher vif par les démons et lorsqu'il dit aux acolytes qu'il pourra faire venir des damnés (étant donné que Virgile, et Dante pendant tout le livre, sollicitent les damnés de leur raconter leurs supplices et la cause de ces derniers) d'un simple sifflement, les acolytes acceptent mais se méfient d'une ruse fort habile de l'écorché ; très juste, car au moment où Janpol était censé faire venir ses camarades, il saute (pour se sauver du supplice des démons) ; l'un d'eux saute aussi mais ne peut le rattraper, suivi par un deuxième démon qui, irrité par l'échec du premier, se met à se battre avec lui dans les airs, ils finissent tous deux dans la poix.

- 8e cercle : Les Trompeurs :

- 6e fosse : Les hypocrites :

- Après ce pathétique combat des deux démons, Dante s'inquiète et doute de la bonne foi de ces derniers : D'autant plus qu'ils ont perdu deux de leurs amis… Dante fait part à Virgile de son inquiétude, ce dernier lui répond qu'il est lui aussi inquiet et qu'ils vont bientôt les quitter, en prenant la fuite, à la fin de sa réplique, les démons arrivent pour les attraper. Virgile prend Dante par le bras et ils fuient ensemble vers la sixième fosse, où les démons, serviteurs de la cinquième fosse, ne peuvent entrer.

- Les acolytes aperçoivent un cortège de nombreuses âmes portant de longues robes qui de l'extérieur, semblaient d'or, mais à l'intérieur étaient formées d'une épaisse et terriblement lourde couche de plomb. Comme à leur habitude, Virgile et Dante demandent aux damnés de leur conter leur histoire, deux hommes s'approchent lourdement (étant donné leur charge) ce sont les frères joyeux (des religieux censés apaiser les souffrances des faibles et restaurer un certain ordre public au lieu de ça, et d'où leur nom ils s'amusaient à des plaisirs divers et variés…) qui ont été par la suite élus magistrats suprêmes par la république et bien qu'ils furent de factions ennemies, ils s'unirent, corrompus à chasser les Gibelins de Florence. Dante y rencontre aussi Caïphe, crucifié (le grand-prêtre qui conseilla la mort du Christ, car avait-il dit : « Il vaut mieux que l'un meure pour tous plutôt que tous pour un »).

- 8e cercle : Les Trompeurs :

- 7e fosse : Les voleurs : Le début du chant nous conte le difficile passage à la 7e fosse et la lassitude de Dante, qui commence à fatiguer. Virgile d'un discours, le galvanise et ils reprennent leur route vers la fosse ; qui était remplie de serpents de toutes sortes, fourmillant dans la cavité et harcelant les damnés qui, n'ayant aucun refuge dans cette triste fosse, courent épouvantés et assaillis par les reptiles.

- Les serpents, lorsqu'ils touchent et enveniment une victime, cette dernière, aussitôt s'enflamme et se réduit en cendres, mais de celle-ci renaît, comme le phénix, le damné, inexorablement. Il se relève, pris par la confusion, regarde et soupire, Virgile lui demande son nom, c'est Vanni Fucci, qui a volé de nombreux ornements de l'Église et qui accusa à tort des innocents, ces derniers furent pendus. À la fin du chant, Fucci prédit (une fois de plus) le prochain exil de Dante et la défaite des Blancs, ce qui révolutionna Florence à cette époque.

- 8e cercle : Les Trompeurs :

- 7e fosse : Les voleurs (suite) : À la fin de son discours Fucci lève les mains au ciel et défie Dieu en le blasphémant, aussitôt s'enroule autour de son cou un serpent, puis un autre qui lui lia les bras, ainsi privé de la parole et de ses bras, il s'enfuit en courant. Peu après arrive un centaure en colère qui demanda où était passé le blasphémateur, le centaure en question est Cacus, qui, comme nous le conte Virgile, après avoir délaissé Hercule, fit couler beaucoup de sang, il s'enfuit à la recherche de Fucci. Ensuite apparaissent trois esprits, soudain l'un d'eux se fait encercler par un énorme serpent qui, pareil à du lierre se cramponne à lui des pieds à la tête, il le mord et lui transperce les deux joues, ils étaient si liés que l'on ne pouvait distinguer l'un ou l'autre lors de l'étreinte, si bien que finalement, les deux têtes ne formaient plus qu'une, le damné, ainsi défiguré, partit lui aussi. L'un des deux autres restants se fait attaquer par un serpent de feu au nombril, et lui aussi se retrouve transformé en serpent.

- 8e cercle : Les Trompeurs :

- 8e fosse : Les mauvais conseillers : Dans le supplice du feu infligé pour ces damnés, Dante et Virgile reconnaissent Ulysse et Diomède, Dante supplie Virgile de pouvoir aller les interroger, Virgile lui répond que oui mais ce sera lui-même qui les interrogera, car il craint que les Grecs ne « méprisent » le langage de Dante. Le couple passant près d'eux, Virgile les interpelle : Ulysse nous explique que bien que lui et ses compagnons fussent vieux ils se lancèrent dans une dernière croisade à l'ouest, et lorsqu'ils virent une titanesque montagne s'élevant vers le ciel (le Purgatoire) Ulysse galvanisa ses troupes pour un dernier voyage, mais étant donné que nul humain ne peut arriver au Purgatoire vivant, la mer se déchaîna et engloutit leur bateau.

- 8e cercle : Les Trompeurs :

- 8e fosse : Les mauvais conseillers (suite) : Les acolytes après s'être entretenus avec Ulysse rencontrent encore un autre personnage incandescent : Guido de Montefeltro, qui était un politicien très habile à l'époque, et lorsqu'il décida de se retirer et de se faire moine, Boniface VII vient à lui pour lui demander un conseil, Guido tenta de refuser mais le pape lui promit alors les clés du paradis s'il lui donnait conseil, alors il accepta et son conseil eut des répercussions terribles sur de nombreux innocents, et lorsque Guido s'éteignit, Saint-François d'Assise lui-même vient le chercher, mais un noir démon le réclama en citant le conseil mal avisé qu'il avait donné à Boniface, il fut emporté aux Enfers.

- 8e cercle : Les Trompeurs :

- 9e fosse : Ceux qui par leurs opinions et les mauvais conseils ont divisé les hommes, les semeurs de discorde: La fosse est remplie de damnés mutilés, ils sont coupés en deux à la verticale « de la gorge à la ceinture », leurs boyaux pendent et tombent à terre, et lorsque leurs blessures sont cicatrisées, tour à tour les damnés se font rouvrir le corps avec un glaive. On y trouve l'abbé Dolcin, qui, persécuté par son évêque, décida de fuir dans les montagnes, avec cinq mille des siens afin d'inventer sa propre doctrine, Clément V lança une attaque contre lui et le fit brûler, mais si Dolcin et ses acolytes n'avaient pas manqué de vivres dans le froid et la neige, Clément V aurait été bredouille, car entre-temps Dolcin avait bien fortifié et affirmé son territoire.

- Ici prend place aussi la rencontre avec Mahomet, condamné à avoir le ventre coupé pour avoir été un « semeur de scandale et de schisme ». Ali a le visage fendu de part en part.

- On mentionne également Pierre de Médecine, qui s'étant octroyé les amitiés des princes et des rois, ne s'en servit seulement pour les brouiller ensemble. On voit aussi le cher Mosca (que Dante voulait déjà voir au Chant VI) qui, lui eut les mains coupées ; on apprend que ce fut lui l'élément déclencheur de toutes les guerres internes de Florence, en 1215 il n'y avait encore ni Guelfes, ni Gibelins, mais il y avait quelques rivalités familiales dans la ville. Un jeune Buondelmonte (l'une des familles de l'époque) devait se marier avec une fille des Amidei, mais il rompit les fiançailles en s'éprenant d'une autre fille appartenant à une famille adverse des Amidei (les Donati) ; les Amidei firent conseil avec leurs amis les Uberti, chefs de la noblesse féodale. Et pendant qu'ils réfléchissaient à punir correctement et en public, le jeune Buondelmonte, Mosca protesta et dit que lorsqu'on veut frapper quelqu'un, on ne le blesse pas, on le tue. Il ajouta encore « Ce qui est fait est fait ». Le pauvre Buondelmonte fut massacré et on affirme que cet assassinat divisa définitivement Florence en deux factions : les partisans de Buondelmonte et des Donati que l'on a appelé Guelfes et les autres, les partisans des Amidei et des Uberti, qu'on nomma les Gibelins.

- Leur dernière rencontre raconte l'histoire de Bertran de Born, conseiller du Prince Jean, lui-même fils d'Henri II d'Angleterre, ce dernier l'avait placé près de son fils pour le modérer un peu (car Jean dépensait des sommes colossales sans aucun scrupule), et son sinistre conseiller au lieu de faire de qu'il devait, conforta le prince dans son indépendance, jusqu’à ce que le roi et Jean se fâchèrent et en viennent aux mains, Jean fut mortellement blessé, et pour avoir ainsi divisé un père et son fils, et d'avoir semé la discorde, Bertran de Born se retrouva, en enfer, la tête tranchée qu'il tient par les cheveux comme une lanterne qu'il agite.

- 8e cercle : Les Trompeurs :

- 9e et 10e fosse : Fin des semeurs de trouble et les charlatans et faussaires : Dante, au début du récit est très affecté par ce qu'il vient de voir, on le comprend mieux lorsqu'on apprend qu'il a reconnu dans la fosse l'un des membres de sa famille : Geri le Bel (il vivait en 1269), qui semait tellement le trouble qu'il a été tué par l'un des Sachetti, trente ans après un autre des Sachetti vengea le meurtre etc. Ceci continua jusqu'en 1342 lorsque le duc d'Athènes (magistrat de Florence à l'époque) s'entremit pour enfin laisser place à la paix entre la famille de Dante et les Sachetti.

- I : Les alchimistes : Dante et Virgile arrivent à la dernière fosse, d'où sortent des cris immondes et insupportables, une odeur pestilentielle s'en dégage, comme font les corps gangrenés. Et, effectivement, ils semblent tous être atteints de la lèpre, les acolytes arrivent devant deux damnés assis, qui se grattent sans cesse, pour faire disparaître l'horrible croûte qui les recouvre, en vain. Ils y rencontrent Griffolino, alchimiste et faux monnayeur, qui fut dénoncé et envoyé au bucher. Dante retrouve aussi Capocchio, un camarade d'étude de Dante qui se plaisait, non seulement à contrefaire et à méprendre toutes sortes de personnes, et à entreprendre des recherches sur la pierre philosophale, ce qui lui valut le bûcher.

- 8e cercle : Les Trompeurs :

- 10e fosse : Les charlatans et faussaires (suite) :

- II : Simulateurs : On y rencontre Gianni Schicchi, qui s'était fait passer pour Bose Donati (mort sans avoir fait de testament), il s'enfila dans son lit de mort afin de donner à Simon (son parent), son riche héritage. Pour remercier Schicchi, Simon lui donna une magnifique jument.

Dante et Virgile (1850), de William Bouguereau, représente Capocchio mordu au cou par Gianni Schicchi.

Dante et Virgile (1850), de William Bouguereau, représente Capocchio mordu au cou par Gianni Schicchi. - III : Faux monnayeurs : Maître Adam, qui falsifia les florins pour les comtes de Romène, et pour son propre profit, il fut découvert et brûlé.

- IV : Menteurs : Sinon (espion grec de la guerre de Troie, c'est lui qui convainquit les Troyens d'accepter le cheval) et Putiphar qui tenta de séduire Joseph, et l'envoya en prison.

- Du 8e cercle au 9e : Les géants autour du puits : Les acolytes rencontrent des géants, ceinturés par le puits, il leur arrive à la taille, la moitié supérieure de leur corps est dehors tandis que l'autre est dans le puits. Ils mentionnent Nemrod, premier roi de Babylone, on apprend que c'est lui qui conçut le projet de la tour de Babel. Ils rencontrent aussi Éphialtès, fils de Poséidon et d'Iphimédie, puis Antée (l'unique géant à ne pas s'être retourné contre les dieux) qui les aidera à atteindre le neuvième cercle.

- 9e cercle : Les traîtres : Le marais glacé de Cocyte

- I : La Caïnie : Traîtres à leurs parents : On découvre dans ce chant un énorme lac gelé qui ressemble plus à du verre qu'à de la glace. Les damnés sont prisonniers à l'intérieur de la glace jusqu'au cou, ils ont le visage baissé, les dents claquetantes, leur souffle et leurs larmes témoignent bien assez du supplice qu'ils éprouvent ; en plus, le fait d'être tête baissée leur donne encore plus de douleur lorsqu'ils pleurent car les larmes qu'ils versent gèlent sur leurs joues et leurs paupières... Dante et Virgile rencontrent Alexandre et Napoléon de Alberti, tous deux comtes et seigneurs ; lors de la mort de leur père, ils se lancèrent dans une forte et avide bataille envers leurs vassaux et pillèrent tout, puis s'entretuèrent. Ce qui leur a valu cette place ici, où ils s'étreignent dans un combat sans fin. Ils remarquent aussi Vanni de Cancellieri, qui par traîtrise tua son oncle.

- II : L'Anténore : Traîtres à leur cité : Buoso de Duera : Il était chargé par les Gibelins de barrer le passage à Charles Ier d'Anjou, mais Buoso accepta que le roi lui donne de l'argent pour qu'il puisse passer sans crainte ; et d'autres traîtres notoires, comme Tebaldello de Zambrasi, qui céda l'une des portes de la ville de Faënza aux Guelfes, et surtout un dénommé Bocca, Florentin de la famille des Abatti. Dans la bataille de Montaperti (où quatre mille Guelfes furent massacrés), Bocca, gagné par l'argent des Gibelins, s'approcha de celui qui portait l'étendard et lui trancha la main ; les Guelfes, ne voyant plus leur étendard, se mirent en fuite et furent massacrés.

- Dante à la fin du chant, remarque deux damnés dont l'un est un peu plus grand que l'autre, ainsi les deux têtes des damnés sont superposées, on remarque que celui qui a le dessus est en train de dévorer l'autre.

- 9e cercle : Les traîtres (suite) :

- II : L'Anténore : Traîtres à leur cité (fin) : Le comte Ugolin raconte son histoire à Dante ; on sait donc que celui qui dévorait la tête inférieure est le comte Ugolin et l'autre l'archevêque Roger. Le comte Ugolin s'est retrouvé là car il avait été accusé de trahison pour avoir vendu des châteaux aux factions adverses, et l'archevêque pour avoir ignoblement enfermé le comte et ses fils dans la Tour de la Faim, et le poussant presque à les dévorer ; il fut aussi condamné à ce châtiment : se faire dévorer par sa victime.

- III : La Ptolémaïe : Traîtres à leurs hôtes. Les traîtres à leurs hôtes sont aussi emprisonnés dans les glaces, mais cette fois la position de leur tête est différente : ils sont allongés en supination (la tête vers le haut) ; ainsi, les larmes qui coulent de leurs yeux forment une barrière de cristal qui les aveugle et leur cause des souffrances inimaginables. Dans la Ptolémaïe on trouve des hommes qui passent pour être encore vivants dans le monde d'en haut, car leur corps y demeure, gouverné par un démon. Le Frère Albéric s'était brouillé avec ses confrères depuis un moment ; voulant feindre la réconciliation, il les invita tous pour un grand repas. Ils mangèrent, et lorsqu'Albéric demanda à ce qu'on apporte les fruits (c'était le signal), ses invités furent massacrés (égorgés), notamment Branca d'Oria qui, jalousant la seigneurie de son beau-père, l'invita à dîner et le tua. Son beau-père était Michel Zanche, qui se trouve au 8e cercle, cinquième fosse ; on dit qu'à sa mort, Branca descendit plus vite aux Enfers que le malheureux qu'il avait assassiné.

- 9e cercle : Les traîtres (suite et fin) :

- IV : La Judaïe : Traîtres à leur bienfaiteur : Dernier chant où Dante rencontre Lucifer, Dité, au milieu d'un endroit où tout est silencieux et où les autres damnés sont intégralement encastrés dans la glace et souffrent en silence. Dité a trois paires d'ailes ainsi que trois têtes, et donc trois visages ; le premier est rouge de feu (représentant la haine), le deuxième livide (représentant l'impuissance), et le troisième noir (représentant l'ignorance). Emprisonné dans la glace jusqu’à la poitrine, il bat éternellement des ailes pour tenter de se libérer, produisant ainsi des vents glaciaux qui maintiennent le Cocyte gelé. Les trois têtes mâchent éternellement les trois coupables : Judas (qui a trahi le Christ), Cassius et Brutus (traîtres à César). Dante et Virgile sortent en s'accrochant aux poils de Lucifer et, après une petite explication de Virgile sur la manière dont ils sont sortis des Enfers, les deux acolytes peuvent enfin « revoir les étoiles ».

Tableau synoptique des noms de lieux, de concepts et de personnages

Les noms en gras sont ceux des personnages effectivement présents dans le cercle considéré (rencontrés par Dante ou simplement cités par quelqu'un comme présent ou nommé dans les phrases), à l'exclusion de ceux dont l'arrivée future n'est que prophétisée ; les autres noms sont ceux qui font seulement l'objet de périphrases, citations ou descriptions.

Les noms de lieux donnés entre parenthèses sont ceux qui ne sont en général pas nommés explicitement mais présentés par des périphrases.

| Lieu (niveau 1) | Lieu (niveau 2) | Damnés | Peine | Personnages présents ou cités | Lieux cités | Chant |

|---|---|---|---|---|---|---|

| La Terre | Forêt | - | - | Lonce, lion, louve, vautre, Virgile, César, Auguste, Énée, Anchise, Camille, Euryale, Turnus, Nisus |

Lombardie, Mantoue, Rome, Troie, Italie | I |

| Forêt | - | - | Muses, Énée, Silvius, Paul de Tarse, Beatrice, Marie, Lucie, Rachel |

Rome | II | |

| Haut Enfer, en dehors de la cité de Dité, pécheurs d'incontinence

(5 cercles) |

Vestibule ou Ante-enfer |

Indolents (neutres par lâcheté) |

Ils courent nus, piqués par des guêpes et des mouches, en suivant une bannière sans emblème ; leur sang mélangé à leurs larmes est recueilli par la vermine. | Caron, Célestin V | Rome | III |

| Premier cercle Le Limbe (Païens et infidèles) |

Vertueux non baptisés ou nés avant le Christ |

Désirent en vain voir Dieu (peine spirituelle) | Adam, Abel, Noé, Moïse, Abraham, David, Isaac, Jacob, Rachel Homère, Horace, Ovide, Lucain, Électre, Hector, Énée, César, Camille, Penthésilée, Latinus, Lavinia, Lucius Junius Brutus, Lucrèce, Julia, Marcia, Cornelia, Saladin, Aristote, Socrate, Platon, Démocrite, Diogène de Sinope, Anaxagore, Thalès, Empédocle, Héraclite, Zénon d'Élée, Dioscoride, Orphée, Cicéron, Linos, Sénèque, Euclide, Ptolémée, Hippocrate, Avicenne, Galien, Averroès. |

- | IV | |

| Deuxième cercle | Luxurieux | Emportés sans cesse par une tempête de la même manière que pendant leur vie, ils l'ont été par la passion | Minos, Paolo et Francesca, Gianciotto Malatesta, Sémiramis, Ninus, Didon, Sychée, Cléopâtre, Hélène, Achille, Pâris, Tristan, Lancelot, Galehaut | Pô, Ravenne | V | |

| Troisième cercle | Gourmands | Étendus à terre, immergés dans la boue sous des précipitations continues (grêle, pluie battante, neige) et malodorantes, fréquemment lacérés par Cerbère | Cerbère, Ciacco, Farinata degli Uberti, Tegghiaio Aldobrandi, Iacopo Rusticucci, Arrigo, Mosca dei Lamberti | Florence | VI | |

| Quatrième cercle | Avares et prodigues | La troupe des avares et celle des prodigues forment chacune un demi-cercle. Ils se heurtent en deux points diamétralement opposés et s'injurient | Pluton | Charybde | VII | |

| Cinquième cercle

Marais du Styx |

Coléreux et pécheurs par acédie | Embourbés dans les eaux marécageuses du Styx, ils se frappent et se déchirent. Sous l'emprise de la colère, leurs paroles s'étranglent dans leur gosier. Au fond du marécage, des bulles s'échappent des mélancoliques coupables d'acédie, que Virgile décrit comme « ceux qui allaient, gémissant, sous le clair soleil ». | Phlégias, Filippo Argenti degli Adimari, démons protecteurs de la cité de Dité | VII, VIII | ||

| Bas Enfer,

dans l'enceinte de la cité de Dité Pécheurs de malice (4 cercles) |

Sixième cercle | hérétiques | Ils sont couchés dans des tombes, ouvertes et éternellement brulantes | Les trois Erinyes: Mégère, Alecto et Tisiphone; Méduse, Thésée, un "Messager Céleste" (probablement un ange), Farinata degli Uberti, Epicure, Cavalcante Cavalcanti, Guido Cavalcanti, Frederic II, Ottoviano degli Ubaldini | Arles, Pola, Quarnano, Vallée de Josaphat, Florence, L'Arbia | IX, X, XI |

Postérité

Dans la Peinture

.jpg.webp)

Delacroix, 1822

- La Barque de Dante ou Dante et Virgile aux enfers (Delacroix, 1822) représente la visite aux Enfers de Dante Alighieri accompagné de Virgile, leur passage du Styx dans la barque menée par Phlégias, roi des Lapithes[3].

- Dante et Virgile (1850), tableau de William Bouguereau, représente la scène où Gianni Schicchi attaque Capocchio. Le tableau est exposé au Musée d'Orsay.

- L'épisode de Paolo et Francesca (Chant V) est devenu un thème pictural, inspirant de nombreux artistes, dont Ingres, qui en tira sept tableaux.

Au cinéma

- L'Inferno, de Giuseppe Berardi et Arturo Busnego (1911)

- L'Enfer, de Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro et Adolfo Padovan (1911)

- ...La bocca mi bacio tutto tremante, d'Ubaldo Maria Del Colle (1919)

- Hell Train, documentaire en 7 parties diffusé sur Arte en fin d'année 2015

- Inferno, thriller américain réalisé par Ron Howard (2016)

Jeu vidéo et jeu de rôle

- Dante's Inferno développé par Visceral Games, édité par Electronic Arts (2010)

- Dante (Devil May Cry), le héros de la série Devil May Cry s'appelle ainsi en référence à l'œuvre de Dante Alighieri

- Monster Train, un jeu de construction de deck développé par Shiny Shoe (2020), fait référence à l'enfer de Dante dans le nom de certains niveaux, notamment Les limbes et Le cœur gelé.

- Dans Donjons & Dragons, les Neufs Enfers sont les plans d'existence des diables, accessibles via le plan astral[4].

- Dans le jeu ULTRAKILL, les différents niveaux dans le jeu sont basés sur les lieux de l'Enfer d'après la Divine Comédie

Notes et références

- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Inferno (Divina commedia) » (voir la liste des auteurs).

- « Dante : La Divine Comédie », sur docteurjp.free.fr (consulté le )

- Dante s'était personnellement impliqué dans le conflit en guelfes et gibelins, y compris sur le plan théorique, dans le traité De Monarchia.

- « La Barque de Dante », sur Base Joconde (consulté le )

- Gary Gygax, Manuel des joueurs, TSR, 1987 [1978]

Annexes

Bibliographie

- (it) Vittorio Sermonti, Inferno, Rizzoli 2001 ;

- (it) Umberto Bosco et Giovanni Reggio, La Divina Commedia - Inferno, Le Monnier 1988 ;

- (it) Andrea Gustarelli et Pietro Beltrami, L'Inferno, Carlo Signorelli éditeur, Milan 1994 ;

- (it) Francesco Spera (sous la direction de), La divina foresta. Studi danteschi, D'Auria, Naples 2006 ;

- (it) autres commentaires de la Divina Commedia : Anna Maria Chiavacci Leonardi (Zanichelli, Bologne 1999), Emilio Pasquini e Antonio Quaglio (Garzanti, Milan 1982-2004), Natalino Sapegno (La Nuova Italia, Florence 2002).

- (Trad.) Dante Alighieri, l'Enfer, préface, édition critique et traduction de Danièle Robert, édition bilingue, Actes Sud, 2016.

- (Trad.) Dante, L'Enfer, version bilingue, trad. Michel Orcel, La Dogana, Genève, 2019.

- (trad.) Dante Alighieri, La Comédie - Poème sacré, "Inferno / Enfer", prés. et trad. Jean-Charles Vegliante, Paris, Imprimerie nationale ; puis "poche poésie", Gallimard, 2012 [20142]

- Jérôme Baschet, Les Justices de l'au-delà : les représentations de l'enfer en France et en Italie (XIIe-XVe siècles) (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 279), Rome, École française de Rome, 1993.

Articles connexes

- Nel mezzo del cammin di nostra vita

- Mi ritrovai per una selva oscura

- Senza infamia e senza lode

- Non ragioniam di lor, ma guarda e passa

- Che fece per viltade il gran rifiuto (it)

- Vuolsi così colà dove si puote (it)

- Pape Satàn, pape Satàn aleppe (it)

- Qui non ha loco il Santo Volto! (it)

- Infin che 'l mar fu sovra noi richiuso (it)

- E quindi uscimmo a riveder le stelle

- Liste des personnages cités dans l’Enfer

Liens externes

- [PDF] L'Enfer, traduction d'Antoine de Rivarol (1795)

- [audio] L'Enfer, traduction d'Antoine de Rivarol