Eaux-Bonnes

Eaux-Bonnes (en béarnais Aigas-Bonas ou Aygue-Boune) est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine.

| Eaux-Bonnes | |||||

Le village d'Eaux-Bonnes est situé sur un plateau au flanc de la forêt du Gourzy. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Pyrénées-Atlantiques | ||||

| Arrondissement | Oloron-Sainte-Marie | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Vallée d'Ossau | ||||

| Maire Mandat |

Jean-Luc Braud 2020-2026 |

||||

| Code postal | 64440 | ||||

| Code commune | 64204 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Eaux-Bonnais, Eaux-Bonnaises | ||||

| Population municipale |

191 hab. (2020 |

||||

| Densité | 5 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 42° 58′ 26″ nord, 0° 23′ 27″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 520 m Max. 2 619 m |

||||

| Superficie | 38,52 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Oloron-Sainte-Marie-2 | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

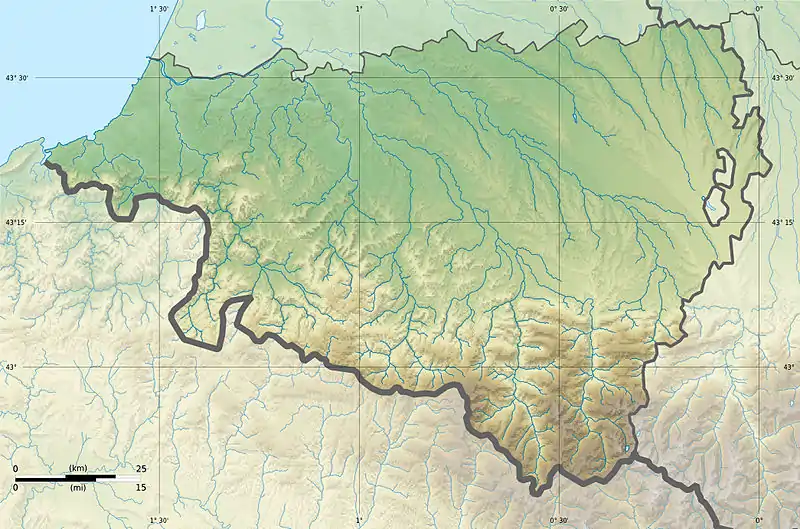

Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Atlantiques

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Géographie

Localisation

Située en vallée d'Ossau, la commune est limitrophe du département des Hautes-Pyrénées.

Communes limitrophes

Hydrographie

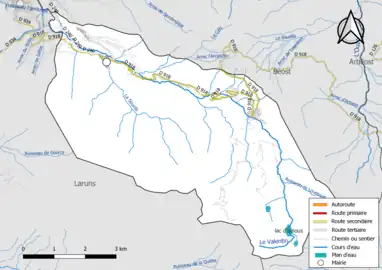

La commune est drainée par le Valentin, la Sourde, le Cély, le ruisseau de Louesque, le ruisseau de Portaig, le ruisseau des Blanques, le ruisseau d'Esquerra, et par divers petits cours d'eau, constituant un réseau hydrographique de 46 km de longueur totale[3] - [4].

Le Valentin, d'une longueur totale de 14,2 km, prend sa source dans la commune et s'écoule du sud-est vers le nord-ouest. Il traverse la commune et se jette dans le gave d'Oloron à Laruns[5].

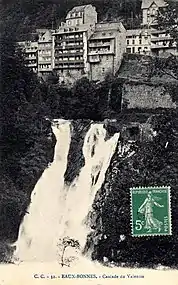

La cascade du Valentin en 1910 avant son exploitation hydro-électrique.

La cascade du Valentin en 1910 avant son exploitation hydro-électrique. Réseaux hydrographique et routier d'Eaux-Bonnes

Réseaux hydrographique et routier d'Eaux-Bonnes

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat de montagne », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[6]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, la température décroît rapidement en fonction de l'altitude. On observe une nébulosité minimale en hiver et maximale en été. Les vents et les précipitations varient notablement selon le lieu[7].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[9] complétée par des études régionales[10] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Laruns-Artouste », sur la commune de Laruns, mise en service en 1943[11] et qui se trouve à 2 km à vol d'oiseau[12] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 8,7 °C et la hauteur de précipitations de 1 635,4 mm pour la période 1981-2010[13]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Pau-Uzein », sur la commune d'Uzein, mise en service en 1921 et à 48 km[14], la température moyenne annuelle évolue de 13,2 °C pour la période 1971-2000[15], à 13,4 °C pour 1981-2010[16], puis à 13,8 °C pour 1991-2020[17].

Urbanisme

Typologie

Eaux-Bonnes est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [18] - [19] - [20]. La commune est en outre hors attraction des villes[21] - [22].

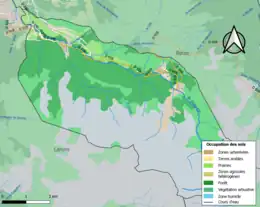

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (90,4 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (90,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (39,7 %), forêts (31,2 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (19,5 %), prairies (5,2 %), zones urbanisées (2,6 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (1,6 %), zones agricoles hétérogènes (0,1 %)[23].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Hameaux et lieux-dits

La commune se compose de quatre villages :

Eaux-Bonnes

La petite « cité des Eaux Bonnes » fut bâtie à partir du XVIIIe siècle auprès d'une source thermale. Eaux-Bonnes domine le brusque effondrement de la vallée du Valentin, à l'entrée de la gorge étroite de la Sourde. Cette caractéristique géologique a créé une cascade spectaculaire, demeurée longtemps une attraction pour les visiteurs avant d'être fortement réduite par la captation hydro-électrique située en amont du village. Le jardin Darralde, autour duquel se groupent les principaux hôtels, constitue le centre de la station.

Aas

De l'autre côté de la vallée, sur le promontoire de la Montagne Verte, se trouve le village d'Aas, connu comme le « village des siffleurs ». Ses habitants communiquaient sur de longues distances grâce à un langage sifflé. Ce village, qui est à l'origine de la commune, a vécu depuis ses origines du pastoralisme.

Assouste

Un autre hameau, Assouste, fait partie de la commune. C'est un village ossalois typique situé dans la partie nord du territoire communal, en contrebas du village d'Aas.

Gourette

La station de ski de Gourette représente le plus récent développement de la commune. Situé dans la partie sud de la vallée, son domaine skiable est le plus étendu des Pyrénées-Atlantiques.

Lieux-dits

Outre les hameaux cités plus haut, il faut noter les noms de lieux suivants : la Montagne Verte, l'Azive, chemin de Lious, Lious dédérat, Pleysse, Saclutte, l'horizontale, l'Impératrice, le Pétarok, la Tranchée, le Gourzy, Sialat, le Boila, Ley, Iscoo, le col d'Aubisque, le Gros Hêtre, le Hourat (oratoire), Plaà Ségouné.

Risques majeurs

Le territoire de la commune d'Eaux-Bonnes est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains, avalanche et séisme (sismicité moyenne)[24]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[25].

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau, notamment le Valentin. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1989, 1990, 1992, 1993, 1997, 2009, 2018, 2019 et 2021[26] - [24].

Eaux-Bonnes est exposée au risque de feu de forêt. En 2020, le premier plan de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été adopté pour la période 2020-2030[27]. La réglementation des usages du feu à l’air libre et les obligations légales de débroussaillement dans le département des Pyrénées-Atlantiques font l'objet d'une consultation de public ouverte du 16 septembre au 7 octobre 2022[28] - [29].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des mouvements de sols liés à la présence d'argile et des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines)[30]. Afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, un inventaire national permet de localiser les éventuelles cavités souterraines sur la commune[31].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[32]. 37,5 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ELAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 5] - [33].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 2019 et par des glissements de terrain en 1982, 1992 et 1993[24].

La commune est exposée aux risques d'avalanche. Les habitants exposés à ce risque doivent se renseigner, en mairie, de l’existence d’un plan de prévention des risques avalanches (PPRA). Le cas échéant, identifier les mesures applicables à l'habitation, identifier, au sein de l'habitation, la pièce avec la façade la moins exposée à l’aléa pouvant faire office, au besoin, de zone de confinement et équiper cette pièce avec un kit de situation d’urgence[34] - [35].

Toponymie

_-_Fonds_Ancely_-_B315556101_A_MALBOS_2_008.jpg.webp)

Le toponyme Eaux-Bonnes provient[36] du nom de sources minérales appelées Eaux d'Arquebusades au XVIe siècle. On trouve la forme Aigabonne en 1764 dans les comptes de Laruns[37].

Son nom béarnais est Aigas-Bonas[38] ou Aygue-Boune[39].

Le toponyme Aas apparaît[36] sous les formes Haas (1343, hommages de Béarn[40]), Ahas-en-Ossau (1384, notaires de Navarrenx[41]), Saint-Laurent-d'Aas (1654, insinuations du diocèse d'Oloron[42]).

Il a une racine basco-aquitaine aitz, pointe rocheuse[43].

Le toponyme Assouste apparaît[36] sous les formes Soste (1270, chapitre d'Ossau[44]), Assoste et Asoste (1440, cartulaire d'Ossau ou Livre rouge[45]), Notre-Dame d'Assouste (1655, insinuations du diocèse d'Oloron[46]).

Il vient du gascon assosta, lieu abrité[43].

Le toponyme Gourzy apparaît[36] sous les formes Gorsii (1439, notaires d'Oloron[47]), Gorzii (1538, réformation de Béarn[48]), Goursin (1648, règlement de Laruns[37]).

Le toponyme Ley est mentionné[36] en 1675 (réformation de Béarn[48]).

Histoire

Les origines de la cité

Les premières traces d'occupation remontent au néolithique et à l'âge de bronze : on a en effet trouvé sept squelettes humains et trois vases au lieu-dit la Carnala.

Avant le XVIe siècle, il n'existe aucune preuve d'une quelconque habitation. Les Romains, grands amateurs de bains et qui occupèrent la région jusqu'au Ve siècle, ne semblent pas avoir utilisé de manière significative les eaux thermales, aucun vestige antique n'ayant été découvert à ce jour. Il est vraisemblable que des constructions existaient pour accueillir les gens du pays ou les rares visiteurs mais on ne dispose à ce jour d'aucune source le confirmant.

C'est au cours du XVIe siècle qu'est citée, pour la première fois dans la bibliographie, l'édification d'un bâtiment. C'est un hôpital militaire, construit par François Ier et destiné aux Béarnais blessés à la bataille de Pavie (1525) par de nouvelles armes : les arquebuses[49].

Un siècle plus tard, en 1648, la comtesse d'Ancenis prenait l'eau aux Eaux-Bonnes mais logeait prudemment au château de Béost.

La Sourde serpente à travers le futur parc Darralde, avant de se jeter dans le Valentin en passant sous la route à l'entrée de la station.

Les personnages au premier plan sont représentés sur un coude de la future promenade horizontale.

Dessin de Thomas Allom, publié à Londres par Fisher Son & Co

En 1771, le comte Antoine-Marie de Cluzel, officier de l'armée de Condé, écrit y avoir fait construire la « première maison honnête, avec vitres ». Un an plus tard, en 1772, le duc de Biron fait un séjour aux Eaux-Bonnes. Il qualifie l'état de l'établissement thermal de « désastreux » et ajoute que « trois mille malades s'y disputent les six baignoires ».

La fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle voient un accroissement considérable de la fréquentation. Le rythme des travaux de construction s'accélère. Les bâtiments du début de cette période présentent une architecture régionale. Dans un premier temps, on fait en effet appel aux entrepreneurs locaux. Comme dans d'autres villages de la vallée d'Ossau, les immeubles construits à cette époque ont trois ou quatre étages et les toits en ardoise sont pourvus de lucarnes. De nos jours, ils sont aisément reconnaissables autour et en face de l'établissement thermal et le long de la rue Louis-Barthou.

Naissance d'une ville

Lorsqu'en 1887 Guy de Maupassant publie Mont-Oriol, l'histoire du développement d'une petite ville thermale du Massif central, Eaux-Bonnes comporte déjà tous les ingrédients du modèle urbain idéal de la ville d'eaux. Les « Thermes du Mont-Oriol » comportent un hôtel, des villas et un casino de style mauresque. Le jardin public et les promenades pittoresques sont également présentes, entourant l'établissement thermal.

Ce modèle importé de la capitale prend le pas sur le style régional, créant un environnement urbain qui fait dire à Hippolyte Taine : " Je comptais trouver ici la campagne : un village comme il y en a tant, de longs toits, de chaume ou de tuile; des murs fendillés, des portes bancales, et dans les cours un pêle-mêle de charrettes, de fagots, d'outils, d'animaux domestiques, bref tout le laisser-aller pittoresque et charmant de la vie rustique. Je rencontre une rue de Paris, et les promenades du bois de Boulogne...[50].

Dans les années 1830, l'ancien établissement thermal est reconstruit, ainsi qu'une nouvelle église et la maison des communes (appelée maison du Gouvernement, c'est l'actuelle mairie). En avançant dans le XIXe siècle, le style Second Empire apparaît: le nombre d'étages augmente significativement, les ouvertures sont plein cintre, la brique rouge est utilisée pour les façades, les balcons avec encorbellements apparaissent. En 1861, la première pierre de l'hôpital militaire est posée par l'impératrice Eugénie. Dès cette époque, l'ensemble des bâtiments de la cité est alimenté en eau par un aqueduc de 1400 m qui capte la fontaine d'Iscoo.

C'est à cette deuxième moitié du XIXe siècle, qui connut une véritable « fièvre thermale », que l'on doit les grands hôtels de la rue Castellane (rue qui jusque-là servait de parc à charrettes). En 1868, plus d'une centaine de maisons sont recensées pour une population de 750 habitants. Les travaux de construction des bâtiments de la rue d'Aas (qui deviendra plus tard rue de la Cascade) débutent vers 1856, pour le compte d'habitants d'Aas. Ce sont d'abord des baraques en bois et des échoppes provisoires où dorment les artisans et guides de la station. Elles sont peu à peu remplacées par des immeubles. Le manque de place et le prix élevé des terrains expliquent la nécessité de construire des maisons de plusieurs étages.

La cure et le thermalisme

Les sources thermales jaillissent depuis des millions d'années dans le creux de ce vallon du Haut-Béarn. Leurs propriétés curatives sont sans doute connues depuis des temps immémoriaux. Du temps où seuls les médicaments offerts par la nature existaient, elles représentaient vraisemblablement une grande valeur. Avant le XVIIe siècle, la relation de l'homme à l'eau est quasiment divine. L'héritage gallo-romain est encore dominant : les Romains occupèrent la région jusqu'au Ve siècle et leurs apports culturels et techniques furent importants. Si l'on se rend bien compte des effets bienfaisants des eaux minérales sur la santé, ils sont attribués à d'obscures forces souterraines. Les rémissions sont considérées comme providentielles, voire miraculeuses. Aucun vestige antique n'a été découvert à ce jour aux Eaux-Bonnes qui prouverait une utilisation romaine des eaux, (comme à Lurbe-Saint-Christau par exemple). Il semble d'ailleurs que cela soit le cas pour toutes les stations pyrénéennes situées trop à l'intérieur des montagnes et éloignées des principaux axes de communication.

Les sources des Eaux-Bonnes sont citées pour la première fois en 1462. Leur appartenance, longtemps disputée entre Aas et Assouste, est enfin concédée au premier des deux villages.

Le peintre Eugène Delacroix accompagne aux thermes d'Eaux-Bonnes en 1845 son ami peintre de paysage Paul Huet qui vient y soigner « un engorgement du poumon »[51]

Dans son Voyage aux Pyrénées paru en 1860, Taine décrit ce que peut être la journée d'un curiste. Il est recommandé de boire de l'eau trois fois par jour. « Chacun va prendre son flacon de sirop, à l'endroit numéroté, sur une sorte d'étagère, et la masse compacte des buveurs fait la queue autour du robinet (…). Le premier verre bu, on attend une heure avant d'en prendre un autre ; cependant on marche en long et en large, coudoyé par les groupes pressés qui se traînent péniblement entre les colonnes (…). On allonge le cou à la porte pour voir un couloir sombre où les malades trempent leurs pieds dans un baquet d'eau chaude, rangés en file comme des écoliers le jour de propreté et de sortie. »

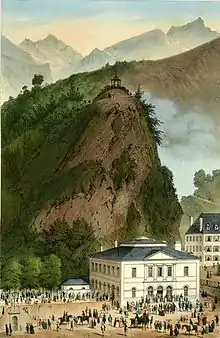

L'établissement thermal : il remplace en 1830 un premier édifice. |

L'établissement thermal en 1830, au-dessus la Butte du trésor. |

Deux sources sont exploitées (encore de nos jours) sur les neuf existantes. L'une, nommée Source vieille, jaillit à une température de 44 °C au pied de la Butte au trésor. L'autre, la Source froide, est captée en face du bâtiment de la Mutuelle Générale des PTT à une température de 13 °C. Leurs propriétés permettent de soigner l'ensemble des voies respiratoires, les rhumatismes et séquelles de traumatismes ostéo-articulaires.

La découverte du pyrénéisme

Avec le thermalisme, le pyrénéisme est le second motif de l'engouement exceptionnel que connaît la station au XIXe siècle. L'écrivain Henri Beraldi lance ce mot « pyrénéisme » en 1898 dans les premières pages de Cent ans aux Pyrénées. Il recouvre une triple dynamique : ascensionner - ressentir - écrire. Il affirme ainsi que l'expérience physique de la montagne est inséparable de l'élaboration culturelle[52]. Le pyrénéisme répond rapidement aux attentes de tous ceux qui ne se reconnaissaient pas dans l'alpinisme, essentiellement sportif et tourné vers la performance.

Une société d'érudits, naturalistes, botanistes, géologues découvre la diversité du patrimoine naturel pyrénéen[53]. On leur doit une importante collection ornithologique riche de très nombreuses espèces d'oiseaux naturalisés. Une collection de minéraux des Pyrénées ainsi qu'un monumental herbier des Pyrénées sont réunis par le berger-botaniste Pierrine Gaston-Sacaze. Ses collections sont acquises en 1878 par la mairie. Les guides touristiques de 1930 mentionnent le musée Gaston-Sacaze, situé dans le promenoir de l'établissement thermal. Seule la collection ornithologique, que nous devons en grande partie à Henry Miégémarque (dit "Henry de l'Arcizette) nommé conservateur en 1893, y est encore conservée[54].

L’apparition des sports d’hiver

Au tournant du siècle, l’engouement pour les jeux de neige prend de court les pionniers eux-mêmes. Rapidement, la mode des sports d’hiver attire chaque fin de semaine une clientèle de plus en plus nombreuse sur les pentes du Gourzy ou du Benou. Les amateurs viennent de Pau, de Bordeaux et même de Paris.

Le ski, moyen de déplacement facile dans les vallées enneigées, importé des pays nordiques, se transforme en une activité de loisir et un sport d’hiver.

La commune d'Eaux-Bonnes voit immédiatement le parti qu’elle peut tirer de cet engouement. Disposant d’une capacité d’hébergement luxueuse et abondante, reliée à Pau par le chemin de fer et la gare de Laruns - Eaux-Bonnes, elle organise le premier concours international de ski des Pyrénées les 15 et 16 février 1908 et le deuxième, en présence d'Alphonse XIII, le roi d'Espagne, les 20 et 21 février 1909. Les courageux participants se disputent les quelques chambres avec cheminée, ou à défaut avec un simple conduit. En 1910, le championnat de France de ski est organisé aux Eaux-Bonnes et à Cauterets[55].

Le succès de la manifestation dépasse les prévisions. Cinquante traineaux sont construits pour acheminer les 4 000 visiteurs du concours depuis la gare de Laruns. L'enneigement exceptionnel permet de concentrer toutes les épreuves sur la prairie Alphonse XIII.

Les hôteliers d'Eaux-Bonnes aménagent une piste de ski le long du jardin Darralde et une patinoire de 700 m2 avec vestiaires devant les Thermes d'Orteig au bas de la rue de la Cascade.

Le plateau de Gourette est également mis à contribution pour le concours de saut. Son enneigement abondant et sa conformation attirent les sportifs mais il faudra attendre 1930 pour qu'un hébergement y soit construit.

Les années de guerre

La Seconde Guerre mondiale entraîne la quasi fermeture de la station. Les congés payés, nouvellement acquis, les sports d'hiver et le thermalisme ne sont plus d’actualité dans la France occupée.

La station désertée va cependant attirer l’attention des autorités allemandes qui réquisitionnent plusieurs hôtels pour y assigner à résidence les républicains espagnols, les Juifs et divers prisonniers en provenance du camp de Gurs.

Le 18 janvier 1943, 400 prisonniers sont conduits en car jusqu’à la gare de Laruns. Le convoi, à destination de Drancy puis d’Auschwitz fait un arrêt dans la Creuse, à Guéret. Les prisonniers sont libérés et disséminés dans le département.

La responsabilité exacte de cette libération reste imprécise, mais le préfet de Pau, et son sous-préfet semblent y avoir pris une part active[56].

Le maquis Bir-Hakeim s'y cacha, sur le plateau du Bénou, en pleine zone interdite, entre les mois de septembre et de décembre 1943[57].

La mutation du thermalisme

La station ne retrouvera pas après la guerre la notoriété et la fréquentation atteintes au début du XXe siècle. La clientèle mondaine de riches oisifs qui animait son casino et ses hôtels a disparu.

À partir des années 1950, la défiance du corps médical à l’encontre des bienfaits du thermalisme va entraîner son déclin progressif. Après l’avoir paré au siècle précédent de toutes les vertus thérapeutiques[58], les médecins découvrent les techniques scientifiques et substituent les antibiotiques aux cures thermales.

La Sécurité sociale, qui prenait en charge ces cures, supprime ses remboursements et la clientèle traditionnelle réduit ses séjours, entraînant la fermeture de nombreux hôtels et maisons de rapport.

Avec les années 1990 apparaît une nouvelle demande. Le thermalisme thérapeutique et son image de patients maladifs déprimant devant un verre d’eau laisse la place à la remise en forme et à l’hydrothérapie.

Cette tendance se conjugue avec l’apparition du « tourisme vert », qui valorise la montagne d’été.

Dans ce contexte, Eaux-Bonnes découvre le vaste potentiel que lui procure la présence au sein d’une même commune :

- d’un habitat traditionnel (Aas et Assouste) ;

- d'une cité-jardin du XIXe siècle conservée sans altérations avec ses constructions et appartements de grande qualité architecturale ;

- d’une station d’altitude avec un vaste domaine skiable et des constructions récentes ;

- d'un important réseau de randonnées et de promenades déjà aménagé.

Le village d'Aas profite de cette évolution pour se rénover et compléter son urbanisation. Cette urbanisation s'accompagne cependant d'un mitage préoccupant de la Montagne Verte qui altère définitivement son caractère pastoral.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | D'azur à l'arbre terrassé de sinople, adextré d'un ours assis contourné de sable, senestré d'un taureau furieux de gueules, l'arbre accosté en chef de deux fleurs de lys d'argent |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Politique et administration

En 1861, la mairie est transférée d'Aas aux Eaux-Bonnes, suivant en cela le succès grandissant de ses eaux thermales. À cette occasion, la commune prend alors le nom Eaux-Bonnes et perd sa position de première commune dans le classement alphabétique des communes de France.

Malgré son évidence, Eaux-Bonnes reste le seul village en France à porter ce nom.

Intercommunalité

La commune fait partie de quatre structures intercommunales[59] :

- l’agence publique de gestion locale ;

- la communauté de communes de la Vallée d'Ossau ;

- le syndicat d’énergie des Pyrénées-Atlantiques ;

- le syndicat mixte du Haut-Béarn.

La commune fait partie du Pays d'Oloron et du Haut-Béarn.

Population et société

Démographie

Ses habitants sont appelés les Eaux-Bonnais. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[60]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[61].

En 2020, la commune comptait 191 habitants[Note 6], en diminution de 43,82 % par rapport à 2014 (Pyrénées-Atlantiques : +3 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Longtemps demeurée une commune de montagne vivant du pastoralisme, Eaux-Bonnes va bénéficier de l'engouement pour le thermalisme au XIXe siècle et constituer rapidement une économie saisonnière florissante basée sur le tourisme[65].

L’État s’intéresse depuis longtemps à l’exploitation directe des stations thermales. En 1808, Napoléon Ier, sur proposition du préfet des Pyrénées Chazal, décide de créer une administration centrale des eaux thermales. Les stations de Bagnères-de-Bigorre, de Cauterets, de Luz, de Barèges, de Capvern, de Labassère, des Eaux-Bonnes, des Eaux-Chaudes, de Cambo, de Luchon sont regroupées et gérées par l’administration. L’application de cette décision ne sera que très partielle et peu à peu les sources retrouvent une gestion communale

La fièvre thermale

Au milieu du XIXe siècle, les stations thermales qui possèdent des sources communales sont relativement nombreuses, environ une cinquantaine. Eaux-Bonnes fait partie de la dizaine ayant atteint une renommée nationale[66]. À partir de 1840, la vogue de la station se développe, sous l'inspectorat médical du docteur Prosper Darralde et l'administration de Bernard Cazaux, fermier des sources.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec la montée des besoins en capitaux des stations, le traditionnel affermage de l'exploitation des eaux à des particuliers laisse place à la constitution de sociétés capitalistiques disposant d'une plus vaste envergure financière.

Ces sociétés par actions regroupent des investisseurs d'horizons divers intéressés à l'expansion de la station: banquiers, entrepreneurs de travaux publics bordelais ou parisiens, compagnie de chemin de fer... L'affermage leur est concédé pour des périodes plus longues en échange d'investissements dans les infrastructures et l'amélioration de l'accueil[67].

Ces sociétés, lourdement endettées par les investissements de prestige qu'elles doivent financer, ne sont pas en elles-mêmes des opportunités financières exceptionnelles. Elles ne servent d'ailleurs qu'un intérêt annuel de l'ordre de 5 %.

Elles sont par contre la clef de voûte d'un ensemble économique qui comporte des possibilités de faire fortune rapidement. Spéculateurs autour de l'aménagement des hôtels et chalets, constructeurs des infrastructures, compagnies de transport, gestionnaires des jeux d'argent, médecins sont les grands gagnants parmi les actionnaires de ces compagnies

Le mythique tramway Laruns - Eaux-Bonnes

Il existe une forte synergie entre le développement du chemin de fer dans les Pyrénées et la croissance du thermalisme. Le 22 octobre 1867, le Journal de Toulouse annonce l'adoption du projet de ligne Pau-Buzy-Laruns. Sa réalisation en 1883 laissera cependant les voyageurs terminer à pied ou en landau les quelques kilomètres qui les séparent des stations d'Eaux-Bonnes et des Eaux-Chaudes.

En 1907, en échange de concessions hydro-électriques à Gabas destinées à électrifier son réseau, la Compagnie des Chemins de Fer du Midi s'engage à construire un tramway à voie unique jusqu'aux deux stations. Si la ligne aurait été édifiée jusqu'à Gabas, partageant la route avec les automobiles avant d'être enfouie dans le bitume, l'embranchement vers les Eaux-Bonnes restera un projet. L'indicateur Chaix, célèbre guide ferroviaire de l'époque, le mentionnera pourtant jusqu'en 1921[68].

Au début du XXe siècle, le monopole d'approvisionnement en vivres de la station pour la saison thermale fait encore l'objet d'une adjudication publique, une mesure instaurée par les jurats de Laruns dès le XVIe siècle.

Dès 1881 et jusqu’en 1916, la commune concède l'exploitation du minerai aurifère et argentifère découvert sur le site de Gourette. Une quarantaine de tonnes de minerai est triée et concassée chaque jour avant d’être transférée à Laruns par tombereaux pour embarquer en chemin de fer pour Bayonne, l’Angleterre ou l’Espagne.

Après la grande époque du thermalisme, la commune développera, à partir des années 1960, un tourisme hivernal de masse sur son site de Gourette.

La commune fait partie de la zone d'appellation de l'ossau-iraty.

Culture et patrimoine

Les villas et le casino

Le casino. |

Esplanade du Casino. |

Villa Excelsior (20) à l'entrée de la promenade de l'Impératrice. |

La Villa Meunier ou Villa du rocher (18) surplombe la rue de la cascade. |

Composante indispensable des stations de villégiature du XIXe siècle, les villas permettent d'attirer une riche clientèle. On construit des chalets dans le goût anglo-normand en faveur à l'époque.

Le territoire de la commune, pénalisé par la rareté de son foncier, ne permettra pas le développement de cette forme d'habitat qui s'étendra dans des villes comme Bagnères-de-Luchon ou Cauterets.

On recense tout de même une dizaine de villas remarquables :

- la villa Bellevue sur la promenade horizontale, connue pour être visible en tous points de la vallée d'Ossau. Ce fut l'une des multiples propriétés du guide Pierre Lanusse ;

- la villa Cockade cottage construit en 1937 par l'écrivain anglais Dornford Yates sur la route d'Aas ;

- la villa Meunier (18) construite pour le médecin Valéry Meunier dans le style anglais, située à la sortie du village sur la route de Gourette[69] ;

- la villa Preller (20) à l'entrée de la promenade de l'Impératrice[69].

Le casino

Les travaux du casino débutent en 1873 sous la direction de l'architecte Geisse. Ses services n'étant pas appréciés par le conseil municipal (il avait entre autres pris l'initiative de faire construire un étage supplémentaire), il fut remplacé.

Les hôtels et maisons de rapport

L'hôtel des Princes (2)[69] fait partie des nombreux bâtiments néo-classiques qui entourent le jardin public. Cet hôtel est le plus vaste édifice de la cité et correspond à la phase d'extension de la station thermale des Eaux-Bonnes sous l'impulsion de l'épouse de Napoléon III. Construit vers 1860 sur le jardin Darralde, il accueillit la cour lors du séjour de l'impératrice en 1861. En 2016, le pommeau de l'escalier principal était toujours orné du visage sculpté de l'impératrice Eugénie[70].

Pour répondre à la demande de distractions des visiteurs et attirer une clientèle aristocratique et internationale, l'hôtel s'était doté lors de sa construction d'un tennis, exceptionnellement gagné au pic et à la pioche sur le rocher et enclavé entre le bâtiment et la montagne.

Après plusieurs tentatives infructueuses de rénovation, l'hôtel était en 2006 sous le contrôle du liquidateur de la société immobilière Au fur et à mesure, une expertise est en cours pour estimer sa valeur de revente[71]. L’hôtel a été revendu en 2003 pour 1,2 million d'euros. Toutefois le promoteur se déclara en cessation de paiement et un procès eut lieu au tribunal de Pau[72]. En 2016, l'hôtel fait de nouveau l'objet d'une vente aux enchères avec une mise à prix de 20 000 €[70]. En 2018, l'intérieur de l'hôtel est encore dans un état totalement délabré[73].

Un style architectural épuré

L'organisation urbaine des Eaux-Bonnes est souvent qualifiée d'haussmannienne en raison de l'ampleur des bâtiments et de l'élévation de leurs façades. Cependant, l'implantation des bâtiments, autour d'un jardin central et à l'intérieur d'un réseau de promenades, fait largement référence aux cités-jardins britanniques.

L'architecture des édifices s'éloigne également du modèle parisien par la sobriété de la modénature et la finesse des proportions. Ici, pas de sculptures, de chapiteaux ou de cariatides omniprésents dans les immeubles parisiens du Second Empire. Cette sobriété reflète à la fois l'influence de l'architecture béarnaise, massive et peu ornementée, et la nécessité imposée par les matériaux locaux. La pierre et le marbre des Pyrénées, durs et difficiles à travailler, appellent des lignes simples, des encadrements lisses et un vocabulaire mesuré de bandeaux et de frontons.

Le style résultant est classique, avec des références antiquisantes subtiles. La rigueur du marbre et l'austérité de l'ardoise sont simplement atténuées par l'utilisation d'enduits colorés.

Contrastant avec ce style dominant, le casino déploie une architecture expressive d'arcades et de brique. Les villas utilisent librement les colombages et toitures débordantes caractéristiques des villes de villégiature.

Patrimoine religieux

Quatre églises très différentes composent le patrimoine religieux de la commune.

Assouste

La petite église d'Assouste remonte au XIIe siècle. Sa voûte est classée aux monuments historiques.

Aas

L'église Saint-Laurent a été construite par le même architecte que celle des Eaux-Bonnes.

Eaux-Bonnes

L'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste-Notre-Dame-des-Infirmes fut construite de 1864 à 1875 par Gustave Lévy (architecte départemental) et Pierre Gabarret (architecte communal).

Gourette

L'église Notre-Dame-des-Neiges de Gourette date de la dernière partie du XXe siècle, elle fut consacrée en 1970 et remplaça la chapelle construite en 1937.

Patrimoine naturel

- Jardins et promenades

Lieux de détente et de sociabilité pour la société des curistes, les promenades sont construites pour rejoindre des sites pittoresques, cascades, points de vue, sources. Parfaitement aménagées (murs de soutènement en pierre appareillée, ponts, kiosques et bancs), bordées de haies de buis taillé, avec des voies de qualité, leur faible pente les rend presque toutes accessibles aux attelages[74].

Les chantiers de construction sont financés par des souscriptions particulières auxquelles participent certains des illustres visiteurs de la station. Les promenades portent pour la plupart le nom de leurs généreux mécènes.

Durant la première moitié du XIXe siècle, les promenades s'étirent en lacets pentus sur les flancs de la forêt du Gourzy et remontent le vallon du Valentin.

- La promenade Eynard permet de rejoindre la source d'Orteig[75] près du pont qui mène au village d'Aas. Un second établissement thermal, les thermes d'Orteig, sera construit au bas de la rue des Thermes-d'Orteig, actuelle rue de la Cascade, et subsistera jusqu'aux années 1970[69].

- C'est en 1841 que débute le percement de la promenade Horizontale qui exploite le somptueux panorama de la Montagne Verte et de la vallée d'Ossau. Longue de 1,7 km, un sentier la prolonge à son extrémité et rejoint la route des Eaux-Chaudes.

- La promenade de l'Impératrice est commandée plus tardivement par Eugénie de Montijo afin de relier la Butte au Trésor à la cascade du Gros-Hêtre. Elle est financée sur le budget des routes thermales par décret du 4 janvier 1862. « En trois jours, le tracé fut délimité sur près de trois kilomètres et aussitôt mis en chantier ». Quatre cents journaliers, espagnols pour la plupart, furent embauchés. Ce sera un cadeau de l'empereur à son épouse.

Le jardin anglais est à l'état d'ébauche en 1841. Il est avant 1855 une prairie mal entretenue, traversée par la Sourde. Le torrent, utilisé par les lavandières, reçoit également tous les immondices des maisons voisines. Avant de franchir la route pour se jeter dans le Valentin, il forme un petit étang d'où s'élèvent des coassements nocturnes qui empêchent de dormir tout le bas de la station. Réaménagé, la Sourde recouverte (il fallut creuser « à la pelle et à la pioche ».), le jardin devient en 1861 et à la demande de l'Impératrice Eugénie de Montijo, le jardin Darralde.

L'église Saint-Jean-Baptiste, vue du chevet. |

Vue vers le nord-ouest, 1838. |

La Villa Cockade sur la Montagne Verte. |

Événements sportifs

La commune se situe sur le trajet de la 16e étape du Tour de France 2007, un parcours de 218 kilomètres reliant Orthez à Gourette - col d'Aubisque.

Personnalités liées à la commune

Entre le XVIe et le XIXe siècle, Eaux-Bonnes connaît un défilé incessant de célébrités. Au cours de la saison thermale de 1872, « deux princes, plus de cinquante marquis et marquises, plus de quinze ducs et duchesses, plus de soixante-dix comtes et comtesses, plus de soixante barons et baronnes » séjournèrent dans la station thermale[76]

Les artisans de l’essor des Eaux-Bonnes

Pour comprendre le développement étonnant de ce petit village de montagne, il faut relever le rôle crucial que jouèrent l’aristocratie politique, les financiers, les médecins et les guides dans la transformation de la cité en station à la mode du XIXe siècle. La conjonction de leurs intérêts offrit aux riches oisifs un éventail constamment renouvelé de divertissements, jeux d’argent, bals, concerts et amusements[77].

Au début du XIXe siècle, ce sont les financiers Eynard, banquier genevois, Jacquemin et Moreau qui transforment les baraques du village en une ravissante station thermale[78]. Mais le véritable instigateur de cet essor sera le couple impérial, Napoléon III et surtout Eugénie, habituée des villes d'eaux pyrénéennes proches de son Espagne natale. Chaque été, les souverains fréquentent les stations les plus célèbres : Vichy, Plomblières, Baden, Eaux-Bonnes, Schwalbach, Arenemberg, et surtout Biarritz. La vie mondaine y est brillante, la Cour se déplace avec les souverains, les Cours d'Europe y préparent leurs alliances.

L’aristocratie mondaine

- L'impératrice Eugénie de Montijo, comtesse de Téba (1826-1920), est sans doute l'hôte le plus connu des Eaux-Bonnes. Son haut rang, son active participation à l'aménagement de la station thermale, associés à sa beauté (elle est surnommée la « fée blonde ») et à sa bonté, expliquent en bonne partie sa célébrité. Elle vient semble-t-il pour la première fois aux Eaux-Bonnes en 1852, accompagnée de sa mère Mme de Montijo et de sa sœur Francisca. Les trois dames descendent à l'hôtel de la Poste (actuel hôtel des Eaux-Bonnes), l'un des plus anciens de la station.

La grâce d'Eugénie et son caractère des plus charmants, attirent de nombreux admirateurs. « La jeune espagnole, écrit Frédéric Violée, se dépensait au physique et au moral, jusqu'à la limite de son être, excursionnant, parcourant à cheval les routes pittoresques de ce versant des Pyrénées, se donnant avec l'ardeur de son âge aux plaisirs du bal, et, dans les intervalles de ses joies, s'enquérant de tout son zèle des souffrances d'alentour auxquelles il lui serait possible d'apporter une aide ou un soulagement ». Nombreux sont les mendiants qui l'attendent chaque matin à la sortie de son hôtel. Un jour de l'été 1852, une course organisée entre Basques français et espagnols voit la victoire des Français. Dépitée, Eugénie interpelle ses compatriotes avec colère puis fait rouler des pierres qui formaient un muret en déclarant : « Je démolis la France, pour venger mon Espagne vaincue ! ».

L'année suivante, Mlle de Montijo épouse Napoléon III et devient ainsi l'impératrice des Français. Elle revient plus tard aux Eaux-Bonnes où elle descend à la maison du Gouvernement (l'actuelle mairie). On raconte que dans la nuit du 19 juillet 1855, un incendie se déclare à l'hôtel de la Poste. L'impératrice vient alors, par sa présence, encourager ceux qui défendent contre les flammes l'hôtel où, plus jeune, elle descendait avec sa mère. Elle n'accepta de rentrer que lorsque tout danger fut écarté, « et après avoir réconforté un garçon de l'hôtel blessé par la chute d'une poutre ». Son dernier séjour aux Eaux-Bonnes date de 1861.

Après la capitulation de Sedan (1870), elle quitte Paris pour l'Angleterre où elle rejoint Napoléon. Plusieurs lieux rappellent les séjours d'Eugénie aux Eaux-Bonnes : la place Sainte-Eugénie et la promenade de l'Impératrice, le bâtiment de la Mutuelle générale des PTT, autrefois nommé hospice Sainte-Eugénie[69] et dont l'impératrice avait posé la première pierre le 25 août 1861.

Les médecins

Dans Mont-Oriol, Maupassant relève perfidement que « les médecins apparaissent dans les villes thermales comme les bulles dans une eau gazeuse ».

C'est Théophile de Bordeu (1722-1776), né à Izeste, qui marque le premier la vie de la station. Issu d'une famille de médecins (il semble d'ailleurs que ses aïeux, dont Antoine son père, aient exercé aux Eaux-Bonnes bien avant lui), il fera tout pour rendre célèbres les eaux minérales de la station du Haut-Ossau. Bardé de diplômes, il publie de nombreux ouvrages où il compare les caractéristiques et vertus des sources du Béarn et de Bigorre. Ses Lettres à Mme de Sorbério (1746), dont il tente d'obtenir la considération, connurent un vif succès. Durant plusieurs années, il s'en servit de document publicitaire, les faisant parvenir à de très nombreux clients potentiels. En 1754, il soutient à Paris une thèse sur Les eaux minérales d'Aquitaine dans les maladies chroniques. L'histoire raconte qu'il laissa les examinateurs proprement abasourdis. Helvétius, premier médecin de la reine, manifesta son admiration. C'est le début de la gloire. Introduit dans les salons parisiens, il rabat ses illustres clients vers son père qu'il avait fait nommer médecin de l'hôpital militaire et Inspecteur des eaux de Barèges. Théophile de Bordeu meurt à Barèges en 1776 : « La mort avait si peur de lui qu'elle le prit dans son sommeil. »

Deux autres médecins marquent fortement l'histoire des Eaux-Bonnes. Il s'agit du docteur Darralde et de Valéry Meunier :

- le docteur Darralde est médecin thermal aux Eaux-Bonnes au milieu du XIXe siècle. Il soigne si bien Mademoiselle Eugénie de Montijo que la future impératrice lui en sera reconnaissante toute sa vie durant. C'est d'ailleurs à la demande de cette dernière que le jardin anglais du centre de la station sera baptisé du nom de son « sauveur ». À l'époque, la réputation du docteur Darralde est telle qu'il faut se lever fort tôt et faire la queue plusieurs heures durant devant son cabinet pour pouvoir être enfin ausculté. Il est courant que les malades paient les montagnards jusqu'à dix francs pour se faire garder la place ;

- le docteur Valéry Meunier exercera aux Eaux-Bonnes à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Sa ravissante villa de style anglais est située à la sortie des Eaux-Bonnes sur la route qui monte à Gourette. C'est un disciple et collaborateur du fameux docteur Trousseau. Au temps où il exerce aux Eaux-Bonnes, il réunit autour de lui un cercle de personnalités des plus diverses : écrivains, peintres, acteurs, musiciens, hommes politiques se retrouvent ainsi dans sa villa ou bien encore au jardin Darralde. Se côtoieront ainsi :

- Louis Barthou (1862-1934). Cet homme politique français est l'un de ses grands amis. Il séjourne plusieurs fois aux Eaux-Bonnes où il demeure villa Lanusse (sur la promenade Horizontale). En 1897, il fait une excursion avec Jacques Orteig, guide des Eaux-Bonnes,

- Francis Planté est musicien. Louis Barthou écrit à son sujet qu'il « charmait par l'infinie variété de ses dons, par l'étendue de sa connaissance musicale, et, par sa souveraine initiative, il n'était pas l'homme d'une époque, d'une école ou d'un homme ; il savait tout de la musique ».

- Jeanne-Julia Bartet dite Julia ou encore la divine (1854-1941). Sociétaire de la Comédie-Française, elle venait chez Valéry Meunier « habillée avec cette sobriété élégante qui fait le luxe d'une vraie femme. Si on lui disait de dire des vers, jamais elle ne se faisait prier ».

- François Coppée (1842-1908) est un des grands poètes français. « Aux Eaux-Bonnes, il jouissait d'une liberté qui en faisait le plus joyeux des compagnons. Aucune contrainte ne retenait sa verve et son entrain ; tel un moineau parisien, franc et preste, sautillant de branche en branche, son esprit allait d'idée en idée, de mot en mot, de paradoxe en paradoxe ». Il portait le béret béarnais qu'il ne quittait pas même dans la capitale.

- Eugène Spuller, homme politique français, descendant d'un boucher badois. Ami de Gambetta, c'est un des fondateurs du journal La République. Il sera plusieurs fois ministre.

- Agénor Bardoux (1829-1897), ex-ministre de l'Instruction publique, député du Puy-de-Dôme et écrivain de mérite, il se signale sous l'Empire par le libéralisme de ses idées. Il vient chaque été aux Eaux-Bonnes.

Culture et patrimoine

_-_Fonds_Ancely_-_B315556101_A_GORSE_16_002.jpg.webp)

- Lades Neffous (1966-) violoniste de free jazz et arrangeur. Diplôme d'études supérieures de l'enseignement à l'Éducation Nationale, option musique. Conservatoire supérieur de Paris. Hamilton High Music Academy. Premier prix au Concours International de Belgrade en 1984 avec interprétation sonate 21 de Farkas. Il étudie les maquamats et l'improvisation Arabe en Iran et Irak jusque la guerre du Golfe.

- Lades Neffous arrange pour duo violon (instruments en clef de sol)/ guitare, réactualise et corrige de très anciennes partitions de musiques traditionnelles béarnaises. Ce travail est unique et donne aux amateurs de ce genre de répertoire un accès direct aux anciennes mélodies bien souvent oubliées.

- Il considère la richesse mélodique et harmonique des musiques pyrénéennes comme le berceau de la polyphonie debussyenne ou ravelienne, ainsi il s'attache à mettre en valeur le patrimoine béarnais par la publication de partitions de chansons en béarnais dont le "Sounque tau plase de canta" en association avec le parolier Jean Abadie du Faget d'Oloron.

Les guides

- Pierre Lanusse : guide attitré de l’Impératrice, il constitua une petite fortune en animant promenades à cheval, excursions et escalades pour l’aristocratie et les personnalités de l’époque. Il fit construire quinze maisons aux Eaux-Bonnes et à Aas dont la villa Bellevue sur la promenade de l’Horizontale. Il était par ailleurs propriétaire de la prairie Alphonse XIII, qui deviendra le rendez-vous des skieurs.

- Jacques Orteig : Il fut le guide d’Henry Russell[79]. Il se rendit célèbre pour sa connaissance de la montagne et sa fabuleuse endurance. En 1872, il fit le parcours des Eaux-Bonnes à Pau à la moyenne de 7 km/h. Pour corser son pari, il était passé par les cols, le sommet du pic du Midi et Gabas. En tout, 18 h de marche ininterrompue par des sentiers d’isard. Un autre Orteig, émigré aux États-Unis, proposera le prix Orteig de 25 000 $ au premier aviateur réalisant un vol sans escale entre New York et Paris, dans un sens ou l'autre. Il le remettra lui-même à Charles Lindbergh.

- Pierrine Gaston-Sacaze (1797-1893), berger-botaniste, est né au hameau de Bagès, au-dessus de Béost, en vallée d'Ossau. Son père accepte de l'envoyer à l’école - payante à l'époque - pour apprendre à lire, écrire et compter. Pierrine Gaston devient berger mais se passionne pour les sciences, surtout pour les fleurs qu’il observe en gardant les moutons. Il apprend tout seul le latin, langue dans laquelle sont nommées les plantes. À partir de 1828, il va constituer des herbiers dans lesquels il réunira jusqu'à 2000 plantes. Bientôt sa renommée se répand et les plus illustres botanistes lui écrivent. La riche clientèle des Eaux-Bonnes, dont l’impératrice Eugénie, l’écoute dans des causeries sur les Pyrénées, la flore, mais aussi la chimie, l’astronomie, l’archéologie. On trace même un chemin depuis les Eaux-Bonnes, par Aas jusqu’à Bagès, pour que les curistes puissent aller le voir. Dans l'un des 13 herbiers qu’il avait réalisés se trouve une plante qu’il découvrit et qui porte son nom : le grémil de Gaston, en latin Lithospermum Gastonii. À l’âge de 78 ans, il vend à la mairie des Eaux-Bonnes les 13 herbiers et sa collection de roches. On en fait un musée à son nom de son vivant. Au début des années 1920, les volumes de l’herbier sont en partie dispersés. En 2000, 10 volumes conservés par la Ville des Eaux-Bonnes et 2 volumes retrouvés par le Docteur Jean Verdenal ont été déposés au Conservatoire botanique pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre[80].

Nombre de guides gagnaient cependant quatre sous en allant chercher à dos d’homme des pains de glace dans les névés du pic de Ger pour rafraîchir les boissons de la haute société de la station thermale[81].

Des visiteurs célèbres : l'annuaire historique

Un survol des visiteurs ou habitués de la station donne un aperçu de l'ambiance qui pouvait régner dans la cité thermale durant la seconde moitié du XIXe siècle. Médecins, gens de la haute aristocratie, artistes, hommes politiques ou aventuriers se retrouvaient aux Eaux-Bonnes à la belle saison, certains pour des raisons professionnelles, d'autres pour profiter des bienfaits de la cure, d'autres enfin pour se divertir.

- Marie-Thérèse-Charlotte, duchesse d'Angoulême, dite Madame Royale (1778-1851) : fille de Louis XVI et sœur de Louis XVII, sa cure se situe vers la fin de la première moitié du XIXe siècle.

- Rosine Bernhardt, dite Sarah (1844-1923) : tragédienne française, elle fit plusieurs cures aux Eaux-Bonnes, dont une en 1885.

- Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, duchesse de Berry, (1798-1870) fit une cure aux Eaux-Bonnes dans la première moitié du XIXe siècle.

- Louis Bonaparte, roi de Hollande (1778-1846) : troisième frère de Napoléon Ier, il se maria avec Hortense de Beauharnais. Napoléon III (1808-1873), son fils, se maria avec Eugénie de Montijo. Il vint aux Eaux-Bonnes dans la première moitié du XIXe siècle.

- Marie-Rosalie Bonheur, dite Rosa (1822-1899) : célèbre peintre d'animaux et de scènes rustiques. Elle fut promue au grade de la Légion d'honneur par l'impératrice Eugénie. Elle vint aux Eaux-Bonnes en 1850 avec sa disciple et amie Nathalie Micas, avec qui elle fit de nombreuses excursions à cheval dans les montagnes alentour[82].

- Eugène Delacroix (1798-1863) : peintre, aquarelliste, dessinateur et lithographe français, il est considéré comme chef de file de l'époque romantique. Il fait plusieurs séjours aux Eaux-Bonnes dans les années 1840 pour soigner une affection laryngée. Le peintre Paul Huet l'accompagne en 1845.« La nature ici est très belle, on est jusqu'au cou dans les montagnes et les effets en sont magnifiques. » « Les eaux sont bonnes comme toutes les eaux... Il y a un tel engouement qu'il est de la plus grande difficulté de se loger... On ne voit qu'élégants, beaux dès le matin dans des cravates resplendissantes (…) Ils font ici des bals, des soirées, comme à Paris… J'ai été déjà chassé du plus bel hôtel de l'endroit par le tapage des pianos qui faisaient danser ses dames jusqu'à onze heures du soir ». Et enfin, écrivant à George Sand : « Je m'attendais à une solitude et au lieu de cela je me retrouve dans un guêpier au milieu d'une cohue de gens ». Il ajoute plus loin préférer « les naturels du pays, hommes et femmes dont le costume est charmant, les femmes surtout ». C'est durant son séjour de 1845 qu'il réalise son carnet des Pyrénées[84].

- Eugène Devéria (1805-1865) : peintre français, il fut un des chefs de file de l'école romantique. « Il croqua en touches chatoyantes les danses ossaloises » et rencontra Pierrine Gaston-Sacaze dont il réalisa un magnifique portrait[85].

- Gustave Flaubert (1821-1880) : écrivain français de l'époque romantique, il vient aux Eaux-Bonnes en septembre 1840. Il écrit que la route qui y mène « serpente le long du gave, suspendue au rocher comme un grand lézard blanc »[86].

- Frédéric-Guillaume IV, roi de Prusse (1795-1861) : prince romantique, il fait une cure aux Eaux-Bonnes dans la première moitié du XIXe siècle.

- Gaston-Fébus ou Gaston III de Foix (1331-1391) : certains auteurs affirment qu'au XIVe siècle, il faisait d’Aigues-Bonnes un rendez-vous de chasse. Grand batailleur et grand cavalier, c'est un ami des arts et des lettres. En 1382, il tua son unique fils dans un accès de colère.

- Antoine-Alfred-Agénor, prince de Bidache, duc de Gramont (1795-1856) : diplomate et homme politique français, il fut également nommé ministre des Affaires étrangères avec l'appui de l'impératrice Eugénie. Au XVIe siècle, on nommait « gramontoises » les sources des Eaux-Bonnes du nom de la famille à laquelle elles appartenaient.

- Jules Grévy (1807-1891) : homme politique français, il fut avocat, commissaire de la Seconde République, député et Président de la Troisième République.

- Henri II (1519-1559) : roi de France, séjourna selon certains auteurs aux alentours des Eaux-Bonnes.

- Henri IV (1553-1610) : roi de France et de Navarre. La vie sentimentale de celui qu'on surnomma le « Vert galant » fut mouvementée. L'histoire raconte qu'un jour, il emmène dans ce coin caché du Béarn deux des demoiselles d'honneur de la reine, Mlle de Montmorency-Fosseux, sa maîtresse, et Mlle de Rebours qui doit tenir compagnie à la première. En fait, Henri IV offre ses « bontés » aux deux demoiselles qui se chamaillèrent à qui mieux-mieux. Mlle de Montmorency est cependant préférée. Dépitée et mue par l'esprit de vengeance, Mlle de Rebours raconte tout à la reine, Marguerite de Valois. Elle déclara que ces révélations lui firent « verser autant de larmes que le Vert galant et sa dulcinée buvaient de gouttes d'eau où ils étaient ».

- Ismaïl Pacha (1830-1895) : khédive d'Égypte, il dirigea plusieurs missions diplomatiques en France. C'est également lui qui inaugura le canal de Suez. Il se rend aux Eaux-Bonnes le 11 juillet 1869 où il est accueilli par quatre-vingts cavaliers montagnards et guides de la station.

- Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie (1763-1814) : plus connue sous le nom de Joséphine de Beauharnais, impératrice des Français, elle épousa Napoléon Bonaparte en 1796. Sa cure aux Eaux-Bonnes se situe au début du XIXe siècle.

- Marguerite de Navarre (1492-1549) : sœur de François Ier, elle aime venir aux Eaux-Bonnes pour rompre avec l'étiquette. Ce fut une des femmes les plus instruites de son temps qui fit de la cour de Navarre un des foyers de l'humanité.

- Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) : moraliste et écrivain français, il vient faire une cure aux Eaux-Bonnes vraisemblablement au cours de son voyage « d'hygiène et d'agrément » et alors qu'il est conseiller à la cour de Bordeaux. Il appelle les sources « gramontoises », du nom de la famille qui les possédait.

- Antoine-Marie-Philippe-Louis, duc de Montpensier (1824-1890) : prince français et cinquième fils du roi Louis-Philippe, il arrive à cheval aux Eaux-Bonnes en 1843 (il est alors âgé de 19 ans) par le col de Tortes. Une délégation du village vient l'y accueillir, avec à sa tête Pierrine Gaston-Sacaze. Le lendemain de son arrivée, il gravit le pic du Midi d'Ossau, accompagné de Pierrine Gaston Sacaze, du guide Esterle et de dix autres guides de la région, d'une poignée de notables et d'une demi-douzaine de curistes plus de quelques autres curieux. À leur retour, ils affirment tous avoir gravi le fameux pic à la suite du jeune duc. Dans la réalité, certains furent effrayés et n'osèrent franchir les passages les plus aériens.

- Sosthène de La Rochefoucauld : il séjourne aux Eaux-Bonnes en 1845.

- Louis-Adolphe Thiers (1797-1877) : homme politique, journaliste et historien français, il fut conseiller d'État, député, ministre de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Commerce puis des Affaires étrangères. Il appuya la candidature de Louis-Napoléon à la présidence et fut également plusieurs fois chef de Gouvernement et enfin président de la République. Aux Eaux-Bonnes, il rencontre Pierrine Gaston-Sacaze.

- Dornford Yates (1885-1960): écrivain britannique, il vécut à Pau de 1920 à 1939, une ville dans laquelle il était venu reconstituer, avec une nombreuse communauté britannique, un style de vie aristocratique qui disparaissait progressivement de son pays natal. En 1937, il décide de faire construire une maison sur la route d'Aas, une maison nommée "Cockade" dans le plus pur style cottage anglais. Achevée en 1939, la maison ne sera pas occupée par son propriétaire : Dornford Yates se réfugie en effet en Afrique du Sud jusqu'à la fin de la guerre. Il reconstruisit en Rhodésie une villa exactement similaire à la villa Cockade. À son retour, l'ambiance de la France avait changé. Déçu, il retourne avec sa famille en Afrique du Sud où il finira sa vie. La construction de sa maison des Eaux-Bonnes sera le sujet de l'un de ses romans policiers The House That Berry Built (Londres 1946)

- Le maréchal Pétain fit un séjour en 1925 avec des officiers anglais.

Nés aux Eaux-Bonnes

- Henri Emmanuelli, homme politique français (1945–2017, à Aas plus précisément).

Voir aussi

Bibliographie

- Philippe Aillery, Les Eaux-Bonnes, la vallée qui siffle. Supplément au quotidien La République des Pyrénées du 9 octobre 2007 ;

- Félix Mornand, La Vie des eaux, Eaux-Bonnes, Eaux-Chaudes, dans L'Illustration, no 646, 14 juillet 1855, pages 20 et 21 ;

- Jérôme Penez, Les Réseaux d’investissement dans le thermalisme au XIXe siècle en France, dans Situ, no 4, mars 2004 ;

- Bernard Toulier, « Les Réseaux de la villégiature en France », dans Situ, n° 4, mars 2004 .

- Guide Joanne, Eaux-Bonnes et Eaux-Chaudes, Hachette et Cie, Paris, 1894.

- Charles Grenier, Souvenirs botaniques des environs de Eaux-Bonnes, actes de la Société linnéenne de Bordeaux, t.9, livraison du 15 juin 1837

- Sounque tau plase de canta’ Edicioos deras houndaas aulourou, 2014,n° (ISBN 978 -2-9545581-0-3)

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de la station de ski des Eaux-Bonnes - Gourette.

- Sur les édifices remarquables de la commune et les monuments inscrits à l'Inventaire des monuments historiques, consulter la base de données Mérimée du ministère de la Culture et de la Communication Une quarantaine de très belles photographies anciennes sont archivées sur cette base avec une notice descriptive

- Les archives de la gestion des travaux à l’hôtel du Gouvernement aux Eaux-Bonnes sous le Second Empire sont conservées aux Archives nationales (France).

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[8].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Gentilé sur habitants.fr

- Carte IGN sous Géoportail

- « Fiche communale d'Eaux-Bonnes », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Aquitaine (consulté le ).

- « Carte hydrographique d'Eaux-Bonnes » sur Géoportail (consulté le 10 août 2021)..

- Sandre, « le Valentin ».

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le ).

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le ).

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le ).

- « Station Météo-France Laruns-Artouste - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Eaux-Bonnes et Laruns », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Laruns-Artouste - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Eaux-Bonnes et Uzein », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Pau-Uzein - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Pau-Uzein - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Pau-Uzein - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- « Les risques près de chez moi - commune d'Eaux-Bonnes », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr, (consulté le )

- « Réglementation-usages du feu à l’air libre - obligations légales de débroussaillement - département 64 », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr date=16 septembre 2022 (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune d'Eaux-Bonnes », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- « Préparer son kit d’urgence. », sur www.gouvernement.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque avalanche.

- Paul Raymond, Dictionnaire topographique du département des Basses-Pyrénées, Paris, Imprimerie Impériale, , 208 p. (BNF 31182570, lire en ligne)..

- Titres de la commune de Laruns - Archives de Laruns

- Ostau Bearnes, « Toponymie des communes béarnaises selon la graphie classique » [PDF] (consulté le ).

- Institut béarnais et gascon, « Toponymie des communes béarnaises selon la graphie moderne » [PDF] (consulté le ).

- Manuscrit de 1343 - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Notaires de Navarrenx - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Manuscrits du XVIIe siècle - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Michel Grosclaude, Dictionnaire toponymique des communes du Béarn, edicions reclams Escola Gaston Febus, 2006 p.137

- titres de la vallée d'Ossau - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Manuscrit du XVe siècle - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Manuscrits du XVIIe siècle - Archives des Pyrénées-Atlantiques

- Notaires d'Oloron - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Collection manuscrite du XVIe au XVIIIe siècle - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- D'où le nom d'Eaux d'Arquebusades adopté pour les sources.

- cité par Pierre de Gorsse

- Pierre et Rolande Miquel avec la collaboration du professeur Gérard Bonin et de Michael Tazi Klaa, De l'aube romantique à l'aube impressionniste, éditions Somogy, 2011, p. 100-101.

- source: site pyrenees-team - Les figures pyrénéennes

- Le minéralogiste Des Cloizeaux dans son manuel de minéralogie de 1874 décrit pour la première fois, dans la galerie des Eaux-Bonnes, des combinaisons cristallines de calcite de forme triangulaire.

- Stéphane Duchateau, Thierry Danneels et Antonin Nicol, « Henry Miégémarque un instituteur naturaliste ossalois atypique », dans Pyrénées, no 233, janvier 2008

- http://vppyr.free.fr/pages_transversales/voies_lavedan/lavedan_pat03_cauterets.php

- archives du journal Sud-Ouest

- René Maruéjol et Aimé Vielzeuf, Le maquis "Bir Hakeim", Ed. Lacour Nimes

- Le guide Joanne de 1894, édité par Hachette, contient une notice médicale et climatologique, par le Docteur Cazaux qui développe, sur 8 pages très denses, tous les avantages des eaux des Eaux-Bonnes.

- Cellule informatique préfecture 64, « Base communale des Pyrénées-Atlantiques - Intercommunalité », sur comdpt.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Conty, Henri A. de (1828-1896). Les Pyrénées occidentales et centrales et le Sud-Ouest de la France, 1899, p 139 et suivantes

- En juillet 1855, Felix Mornand, chroniqueur à l'Illustration écrit: À l'époque où nous sommes, il est presque impossible d'y espérer le moindre asile. Il y a un mois, dans un mois, il en était et il en sera autrement.

- (Luchon, Barèges, Cauterets, Royat, Eaux-Bonnes, Bagnères-de-Bigorre, Saint-Sauveur, Évian, Thonon)

- Jérôme Penez, « Les Réseaux d’investissement dans le thermalisme au XIXe siècle en France », dans Situ n° 4, mars 2004

- Les projets ferroviaires et l'électrification de la vallée d'Ossau

- Clichés anciens de ces sites sur la base Mérimée (voir liens externes)

- Marie-Line Napias, « VIDEO - L'hôtel des princes aux Eaux-Bonnes s'offre à la visite avant la vente aux enchères », https://www.francebleu.fr, (lire en ligne).

- Sur les multiples avatars de la rénovation de l'hôtel, voir l'article de Sud-Ouest du 24 octobre 2006 sur le forum Ossau.net http://www.ossau.net/ossau/voirsujet_123.htm et du 12 juin 2013 http://www.sudouest.fr/2013/06/12/les-princes-en-quenouille-1082711-4113.php

- Le Figaro

- Urbex 45, « Hôtel des montagnes », sur https://urbex45.wordpress.com, (consulté le ).

- Les guides Diamant de 1930 assurent que le plateau du Gourzy est accessible à cheval.

- nom qui n'a d'ailleurs rien à voir avec le fameux guide homonyme

- Comptage réalisé par René Arripe dans son ouvrage intitulé Jacques Orteig "l'animal" des Eaux-Bonnes

- Dans le fond de la vallée, entre Laruns et Gère-Bélesten sera même installé un terrain pour les courses de chevaux.

- Source:Philippe Aillery, op cité.

- Jacques Orteig

- convention de dépôt du 7 juillet 2000

- René Arripe, Gourette d’hier à aujourd’hui, 1996.

- Klumpke, Anna, Rosa Bonheur; sa vie, son œuvre, Paris, Flammarion, , 391 p. (lire en ligne), p. 203-204.

- Cernet de dessin de Delacroix

- Marie-Pierre Salé, « Carnet « des Pyrénées », 1845 », sur http://editions.louvre.fr, (consulté le ).

- Paul Lafond, « Eugène Devéria et son journal inédit », L'Artiste, revue de l'art contemporain, , p. 367-369 (lire en ligne).

- Gustave Flaubert, Œuvres complètes de Gustave Flaubert, vol. 10 - Par les champs et par les grèves ; Voyages et carnets de voyages. (Récit d'un voyage aux Pyrénées en 1840), Paris, Société des études littéraires françaises. Éditeur scientifique, , 614 p. (lire en ligne), p. 300.