Royaume de Hollande

Le royaume de Hollande (en néerlandais : Koninkrijk Holland) était l'État successeur de la République batave. Il a été créé par Napoléon Bonaparte comme un État client pour son troisième frère, Louis Bonaparte, afin de mieux contrôler les Pays-Bas. Le nom de la principale province, la Hollande, fut désormais pris pour désigner l'ensemble du pays. En 1807, la Frise orientale et Jever ont été ajoutées au royaume.

(nl) Koninkrijk Holland

–

(4 ans, 1 mois et 4 jours)

| Devise | en néerlandais : Eendracht maakt macht (« L'union fait la force ») |

|---|

| Statut |

Monarchie unitaire État client de l'Empire français |

|---|---|

| Texte fondamental | Constitution de 1806 |

| Capitale |

La Haye (1806–1808) Utrecht (1808) Amsterdam (1808–1810) |

| Langue(s) |

Néerlandais Français |

| Religion |

Christianisme protestant et catholique (Minorité juive) |

| Monnaie | Florin néerlandais |

| Fuseau horaire | HNEC UTC+01:00 |

| Population | |

|---|---|

| • 1806[1] | 2 178 000 hab. |

| Gentilé | Hollandais(e) |

| Établissement | |

| Dissolution |

| 1806–1810 | (1er) Louis Napoléon Ier |

|---|---|

| 1810 | (Der) Louis Napoléon II |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

En 1809, la Hollande dut céder tous les territoires au sud du Rhin à l'Empire français, à la suite de l'expédition de Walcheren. La même année, les forces armées hollandaises ont combattu du côté français, en contribuant à la défaite de la rébellion allemande anti-bonapartiste menée par Ferdinand von Schill, lors la bataille de Stralsund.

Le roi Louis Bonaparte n'a pas répondu aux attentes de Napoléon, en essayant de servir les intérêts néerlandais au lieu de ceux de son frère, ce qui aboutit à la dissolution du royaume en 1810, après quoi les Pays-Bas ont été annexés par l'Empire français jusqu'en 1813. La Hollande couvrait le territoire de l'actuel royaume des Pays-Bas, à l'exception du Limbourg et de plusieurs parties de la Zélande, qui étaient sous souveraineté française, ainsi qu'avec l'ajout de la Frise orientale. Il s'agissait de la première monarchie formelle aux Pays-Bas depuis 1581.

La conséquence à long terme pour le pays a été l'installation durable de la monarchie, ce qui a permis de faciliter la capacité de la maison d'Orange-Nassau à assumer, après la chute de Napoléon, le statut de monarques à part entière, mettant fin à leur statut ambigu de stathouders. Ce statut avait été la source d'instabilité et de longs conflits sous le régime des Provinces-Unies.

Histoire

Le royaume de Hollande est créé par le traité signé à Paris, le , entre l'empereur des Français, Napoléon Ier, représenté par Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, et la République batave, représentée par une délégation des États généraux composée de Charles Henri Ver-Huell, Alexander Gogel, Johann van Styrum, Guillaume Six et Gerard Brantsen.

Napoléon avait ordonné à son frère de rester français, mais Louis Napoléon se présentait comme un roi très hollandais. Il se montrait récalcitrant à l'introduction de mesures françaises négatives pour la Hollande, comme la conscription et le blocus continental. Le roi avait comme devise « Bien faire et laisser dire » (Doe wel en zie niet om en néerlandais), ce qui signifie « Faites le bien et ne regardez pas en arrière ». Ses efforts pour bien se faire voir par la population néerlandaise mécontentaient son frère l'empereur.

En 1809, l'invasion anglaise de l'île de Walcheren fut repoussée par les armées françaises et hollandaises, mais l'empereur Napoléon Bonaparte trouva l'action menée trop hésitante et le roi Louis Bonaparte perdit encore du crédit en tant que souverain.

Ainsi, pendant l'hiver de 1809-1810, on parlait déjà de supprimer le royaume de Hollande. Par décret impérial, Napoléon mit d'abord le sud du royaume sous gouvernement français. Quelques mois plus tard le reste de l'ancien royaume de Hollande suivait. Le roi Louis abdiqua, espérant ainsi garder la souveraineté de la Hollande. Le 1er juillet, son jeune fils de six ans Napoléon-Louis était formellement proclamé roi, mais l'empereur Napoléon ne tint pas compte de cette décision et annexa les Pays-Bas quelques semaines plus tard, le .

Les Pays-Bas firent partie intégrante du Premier Empire pendant trois ans, jusqu'en . Guillaume Frédéric d'Orange-Nassau débarqua à Schéveningue le et prit quelques jours plus tard le titre de prince souverain des Pays-Bas.

Territoire

Par le traité signé à Fontainebleau le , le royaume s'accroît des territoires suivants :

- la principauté de Frise-Orientale ;

- la seigneurie de Jever ;

- les territoires de Zevenaar, Huissen et Malbourg.

Mais le roi cède le territoire de Léemel et la partie méridionale du territoire d'Éertel en échange de la partie septentrionale du territoire de Gerstel. Il cède aussi la ville et le port de Flessingue avec un territoire de 1 800 mètres de rayon autour de son enceinte.

En outre, la seigneurie de Kniphausen et celle de Varel sont médiatisées.

Par un sénatus-consulte organique du , la partie du royaume située sur la rive gauche du Rhin est incorporée à l'Empire français[2].

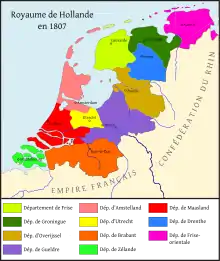

Divisions administratives

Le royaume de Hollande fut d'abord divisé en neuf départements :

- Hollande

- Gueldre

- Brabant-Septentrional

- Frise

- Overijssel

- Zélande

- Stad en Lande Groningen

- Utrecht

- Drenthe

Le , le département de Hollande fut divisé en deux départements : l'Amstelland et le Maasland.

Pendant la Quatrième Coalition, les armées françaises et hollandaises occupèrent la Frise orientale prussienne et le Jeverland prussien. En 1807, ces deux régions furent rattachées au royaume de Hollande, formant le département de Frise-Orientale.

Le Limbourg, l'île de Walcheren et la Flandre zélandaise n'appartenaient pas au royaume de Hollande. Comme la Belgique, ces régions étaient directement sous le gouvernement de l'Empire français.

Louis divisa le pays en départements/provinces, plaçant à la tête de chacun un gouverneur (landdrost) qui, à l'exemple des préfets français, surveillait à son niveau la politique locale. Les maires des grandes villes furent désormais nommés par le souverain. Grâce aux réformes de Louis, l’État néerlandais a été renforcé, simplifié, modernisé[3].

La politique royale

Le roi Louis désira travailler au bonheur et la prospérité de ses peuples ; pour cela, il voulut connaître son royaume, non seulement par des rapports mais par des inspections, et lancer de nombreuses réformes dans les domaines administratifs, législatifs, culturels, sanitaires. Louis voulut ranimer le sentiment national de ses sujets en chantant les gloires anciennes de la nation et de ses héros tout en célébrant ses propres actions et les multiples progrès enregistrés durant son règne. Son ambition était d'exalter l’histoire du royaume de Hollande en y associant sa politique d'unité nationale : il s'agissait d'en finir avec les dissensions politiques, l’esprit fédéraliste, les luttes entre aristocrates et démocrates, afin que tous travaillent à la régénération de la patrie. L’idée de Louis de nationaliser l’ancienne fédération néerlandaise n’était pas neuve ; les révolutionnaires bataves avaient aussi souhaité établir un corps de nation mais Louis pensait qu'une monarchie à la fois centralisée et constitutionnelle était mieux à même d'atteindre cet objectif. Louis déclarera dans ses mémoires : « Le chef suprême de l’administration doit imprimer à toutes ses branches son esprit, sa volonté : c’est l’unité de mouvement qui est le principal avantage de la monarchie[4]. »

Pacification religieuse

Les minorités religieuses obtinrent davantage de droits. Certes, la révolution batave avait accordé l’égalité civile aux juifs et aux catholiques, mais dans la pratique la discrimination n’avait absolument pas disparu. C’est pourquoi en 1808 il proclama officiellement l’égalité religieuse, fit entrer en toute connaissance de cause des juifs dans l’administration et s’irrita du manque d'intérêt des catholiques qui continuaient à se tenir à l’écart. Sur ordre du roi, les protestants rendirent même quelques lieux de culte aux catholiques, comme la cathédrale Saint-Jean à Bois-le-Duc.

Unification et humanisation du droit

Au moyen de la codification du droit, Louis travailla à la fois à son unification et à son humanisation.

- Louis s’occupa également de démêler le maquis juridique car le manque d’une législation uniforme avait pour résultat que les peines variaient considérablement à l’intérieur du pays. Dans tel village, par exemple, le vol pouvait être puni de mort, alors que le même délit n’encourait qu’une amende dans un autre village. La codification prévue à l'époque révolutionnaire n’avait pu être menée à bien faute de consensus. Les travaux s’étaient amorcés et les commissions avaient émis des idées, mais les troubles politiques en avaient freiné l’achèvement la diffusion, tandis que la Haute Cour nationale renâclait à en accepter les nouveautés. Sous la direction autoritaire de Louis, ces codes vont être rapidement achevés et introduits juste avant l’annexion de 1810. Le Code civil français fut adapté et adopté le et Louis fit en outre rédiger un code national de droit pénal qui fut achevé un peu plus tard. La codification, comme en France, fut un moyen d'unifier davantage le droit mais aussi l’État et la nation. Louis exprima le souhait de donner à la Hollande des lois qui soient de préférence « celles qui réunissent le plus de clarté et de précision, et qui sont les plus favorables à la conservation des mœurs et du caractère national[5] ». Il ne s'agissait pas de plaquer le modèle français mais de l'adapter dans un souci de renforcement de l'unité et de l'identité nationale.

- Les idées libérales de Louis transparaissaient dans le nouveau code avec l’abolition de la torture et du travail forcé. Lors de l’achèvement du code pénal, le ministre de la justice et de la police, Cornelis van Maanen, et les juristes en général ont freiné les avancées plutôt humanitaires proposées par Louis qui voulait abolir la peine de mort, les amendes et peines financières injustes pour les pauvres ; de fait, il usa généreusement du droit de grâce ce qui contraria son frère[6].

Politique culturelle

Louis s’intéressait beaucoup à la culture et était conscient que les sciences et les arts sont un apport essentiel pour la réputation et la prospérité d’une nation et pour les progrès de l’esprit humain. Il prit de nombreuses initiatives dans ce domaine :

Institution culturelles :

- Le , fut créé une direction générale des beaux-arts ; un décret de 21 articles précisa les domaines de la mission de ce fonctionnaire : les musées, l’élévation du niveau de l’art grâce à un rapatriement des artistes travaillant à l’étranger, l’organisation de concours et d’expositions dans le but de dresser un inventaire toujours plus précis de la vie artistique en Hollande ; l’amélioration de l’enseignement artistique et la gestion du patrimoine sous forme de collections nationales ; l'établissement d'un rapport détaillé sur ces sujets à publier mensuellement dans un Journal des Beaux-Arts, ainsi qu’un bilan financier annuel ; la mission principale était la promotion de l’art contemporain hollandais ; le , la fonction fut confiée à Johan Meerman, qui devint directeur général des sciences et des arts.

- Le , il fonda le musée royal d'Amsterdam ; il reçut de La Haye les tableaux de la Galerie nationale créée en 1800 et devait de servir de lieu de formation pour les artistes ; la même fonction allait être attribuée à son successeur le Rijksmuseum.

- Le , il créa l’Institut royal des sciences, des lettres et des beaux arts, qui devint un organe consultatif pour le roi et son gouvernement ; prédécesseur de l’académie royale néerlandaise des sciences, la quatrième classe les beaux arts et la musique devait formuler des rapports et des recommandations à la demande du roi et des ministres.

- En 1806, fut créée une bibliothèque royale qui s'enrichit rapidement sous son impulsion avec l'achat en 1807 de la collection de l’avocat Joost Romswinckel, comprenant près de 24 000 volumes, principalement sur l’histoire des Pays-Bas et 10 000 cartes, puis en 1809, de la collection d’incunables et de manuscrits de Jacob Visser, procureur du gouvernement.

Architecture :

.jpg.webp)

.jpg.webp)

- Louis cherche à doter la nouvelle royauté hollandaise de palais ; soucieux d’imposer sa nouvelle monarchie, Louis savait qu’il devait donner une certaine splendeur royale à une Hollande à l’image bourgeoise et provinciale. Il récupéra ainsi les résidences des anciens stadhouders, notamment le palais du Bois, dans les bois entourant La Haye ou le palais du Loo près d’Apeldoorn, pour faire de cette dernière sa résidence d’été. Il acquit ou projeta d'autres résidences. Il intervint directement dans leur aménagement et modifia de sa main les dessins qu’on lui soumettait. Le palais du Dam, l’imposant hôtel de ville des régents du Siècle d’or, était sombre et peu confortable ; ses caves abritaient des prisons que Louis transforma en caves à vin.

- Le roi n’entendait pas limiter son mécénat aux palais royaux : qu’il s’agisse d’un hôtel de ville, d’un musée, d’un ministère ou d’un asile d’aliénés, Louis considérait que son autorité et celle de ses fonctionnaires devait être incontournable et prééminente[7]. Pour tout projet important s’inscrivant dans un programme national, l’État doit être consulté ou prendre l’initiative[Note 1].

- Pour réconcilier catholiques et protestants, Louis demanda à l’automne 1809 qu’on lui présente un projet d’église double à construire dans les environs du palais du Loo et qui devait pouvoir accueillir sous un même toit les fidèles des deux confessions. Les archives conservent deux projets d’église dessinés par Gunckel et destinées à Apeldoorn : un édifice rond coupole et un autre rectangulaire[8].

- Louis eut également le projet d’ériger un palais des sciences et des arts à Amsterdam, où seront réunis l’Institut Royal, la Bibliothèque royale, le Musée royal, l’Académie de dessin et la galerie de Sculptures. L’architecte Abraham Van der Hart en dessina le projet en 1809 mais l’abdication de Louis en empêcha la réalisation[9]. Van der Hart s’en inspira après l’annexion pour le colossal monument de la Victoire devant être élevé sur le Mont-Cenis à la gloire de l’Empereur[10].

- Louis souhaita relever le niveau de l'architecture, mission qu'il confia à la quatrième classe de l’institut royal des sciences, des lettres et des beaux-arts créé en 1808 et que rejoignirent les architectes Giudici, Ziesenis, Van der Hart, Van Westernhout, Johan Philip Posth. Louis jugeant médiocre le niveau de l’architecture hollandaise nomme un Français Jean-Thomas Thibault à la tête du nouveau service des bâtiments royaux. Cette médiocrité était liée à l’absence d’enseignement professionnel de l’architecture tel que celui dispensé en France par l’Académie d’architecture[Note 2]. L’art relevant du domaine de l’État selon le roi, Meerman, un ancien régent de Leyde, nommé directeur général des sciences et des arts, chercha à mettre sur pied un enseignement centralisé et nationalisé de l’architecture. Chaque année, on envoya à Rome quelques jeunes élèves pour qu'ils étudient durant deux ans une discipline artistique : architecture, sculpture, peinture. Des pensionnaires sont envoyés sous la supervision de Charles Percier et travaillent dans l’atelier d’un architecte français[11] - [Note 3].

- Louis lança la reconstruction de Leyde, après l'explosion de 1807, avec une université et une caserne[12].

Peinture : Il chercha à relever le niveau de la peinture hollandaise dans le domaine du grand genre (la peinture d’histoire). La société Teylers de Haarlem ouvrit un concours en 1806 sur la question de savoir pourquoi l’art néerlandais n’avait jamais acquis une grande réputation dans le grand genre mais seulement dans les genres inférieurs. La plupart des participants notèrent les avantages de la monarchie pour les arts : le souverain et sa cour attirent auprès d’eux les artistes pour qu’ils laissent à la postérité un souvenir éloquent de leur pouvoir et de leur splendeur. Le bon goût s’étend par la suite à l’ensemble de la population[13]. L’espoir demeurait que ressuscite une école hollandaise digne de ce nom. Lui-même allait souvent visiter le musée Teylers à Haarlem et il fit organiser différentes expositions artistiques publiques.

Politique sanitaire

La politique sanitaire fut une préoccupation du gouvernement royal de Hollande, avec notamment la mise en place de règles d'hygiène, l'aménagement des villes, la gestion des digues :

- À la mort de son fils aîné au printemps 1807, la santé publique devient une des priorités de Louis qui s’inquiète de l’hygiène nationale. Esther Starkenburg a montré ainsi comment ce roi de constitution fragile prit un soin particulier à fixer des règles d’hygiène devant garantir la santé de chacun. Il cherche à persuader ainsi les hollandais à se faire vacciner contre la maladie.

- Dans sa capitale, Amsterdam, il projette des fontaines et des jardins publics afin que circulent l’eau et l’air et demande des plans pour remédier au croupissement des canaux et aux émanations nauséabondes qui s’en dégagent ; c’est alors tout un programme de transformation de la ville, esthétique et sanitaire, et de promotion d’une bonne circulation de l’air, d’un accès à l’eau potable, d’une alimentation saine et d’exercices physiques quotidiens, que Louis initie, mais que son frère ne lui laisse finalement pas le temps de mettre en œuvre[14]. Louis voulait purifier Amsterdam en se concentrant sur les trois éléments qui le préoccupaient dans ses choix de résidence de campagne : l’air, la nourriture, l’exercice physique. Pour cela, il lança un programme incluant : l’éloignement des abattoirs du centre de la ville, l’assèchement des marais, l’agrandissement des places et voies de circulations, la construction de pompes et de fontaines, la favorisation des promenades et de l’exercice par la multiplication des promenoirs publics et des parcs (il en avait prévu également au Muiderpport, au Leidsepoort et sur l’Overtoom).

- Louis prit conscience de l’importance du département des digues qu'il ne cessa durant son règne de rehausser, restaurer, modifier. Louis émit aussi le souhait d'améliorer les quartiers juifs qu’il considérait comme misérables.

Politique scolaire

Louis concevait l'école comme un moyen de progrès et d'unification nationale. Par des leçons uniformes, une politique nationale, la standardisation de l’idiome et une inspection publique des professeurs et des écoles fut créé un système scolaire conséquent. Cette aspiration de la révolution batave convenait bien à Louis dont la politique visait à faire de son royaume une nation. La réforme fut un succès administratif indéniable auquel il contribua sur trois points :

- Il reprit la loi de 1806 sans la modifier de sorte que Napoléon Ier et Guillaume Ier reçurent un héritage élaboré d’instruction primaire[15] - [Note 4] ;

- Il favorisa une sécularisation croissante de l’enseignement et ainsi créa les conditions d’émancipation des minorités religieuses ;

- Il favorisa aussi la modernisation des universités et de l’enseignement professionnel et secondaire.

Fidélisation des élites

Le roi fut soucieux de créer un sentiment de fidélité et d'unité nationale parmi les élites.

- À cette fin, il créa à cette fin un ordre de chevalerie : l’ordre de l’Union. Il conçut celui-ci comme un instrument pour souder la nation autour du trône et œuvrer à la réconciliation nationale. Dans ses mémoires, il affirmera que c’était « la seule chose capable de détruire un peu l’esprit égoïste des négociants, de les attacher à leur pays et de les engager même à des sacrifices[16] ». La médaille porte dans sa version de 1807 l’inscription « L’unité fait la force », une devise républicaine hérité des anciennes Provinces Unies. À la différence de la Légion d’honneur plus démocratique, la décoration de Louis fut surtout attribuée à des nobles et des riches du royaume.

- De plus, il souhaita intégrer la noblesse dans l'édifice constitutionnel ; il exigea en 1808 la rédaction d’un nouveau texte constitutionnel car celui de 1806 lui semblait désuet ; il ambitionnait une constitution vraiment monarchique inspirée de l’Angleterre et de Montesquieu ; il aurait souhaité que la noblesse constitutionnelle puisse siéger dans la seconde Chambre, nommée Sénat[17].

Réformes financières

Louis stimula son ministre des Finances Isaac Gogel, à moderniser et simplifier le système fiscal. Depuis 1798, Gogel s’en préoccupait mais il préfèra démissionner en 1809, le roi ne lui manifestant pas assez son soutien ; Louis désirait un budget annuel, clair et précis et se flattait de réduire la dette nationale et d’introduire des économies. Mais cela était contradictoire avec les projets onéreux qu’il entendait mettre en œuvre, notamment dans tout ce qui touchait la réorganisation onéreuse de la marine, de l’armée et de l’administration[18]. De fait, Louis attendait de la paix générale le retour à une pleine prospérité et donc au bon équilibre des finances.

Conséquences historiques

La création du royaume de Hollande eut plusieurs conséquences importantes dans l'histoire des Pays-Bas.

- Le royaume de Hollande mit fin au régime républicain pourtant étroitement associé à l'histoire des Pays-Bas depuis leur indépendance. Les néerlandais qui étaient habitués au régime républicain surent apprécier les bienfaits d'une monarchie qui mit fin au climat de guerre civile froide et aux dissensions internes. Après le règne de Louis, il n'y eut plus de puissant courant républicain aux Pays-Bas. Les Orange reprirent le gouvernement en 1815, cette fois-ci en tant que rois du royaume uni des Pays-Bas. Beaucoup de réformes institutionnelles gouvernementales initiées par Louis Ier furent poursuivies. Le gouvernement décentralisé de l'ancienne république, peu efficace, fut modernisé.

- Le royaume de Hollande fit d'Amsterdam une capitale. En 1808, le roi Louis déplaça la capitale du pays de La Haye à Amsterdam, et il s'installa au palais royal d'Amsterdam, qui était précédemment l'hôtel de ville d'Amsterdam. Depuis 1813 et encore aujourd'hui, Amsterdam reste officiellement la capitale des Pays-Bas, même si La Haye héberge le siège du gouvernement néerlandais.

- Le royaume de Hollande fut à l'origine de la mise en place d'une politique culturelle nationale. Ainsi, Louis Bonaparte créa plusieurs institutions culturelles qui jouèrent un rôle dans l'identité nationale des Pays-Bas. Il encouragea les arts et sciences néerlandaises, entre autres en fondant l'Institut royal des sciences, précurseur de l'Académie royale néerlandaise des arts et des sciences, ainsi que la Bibliothèque royale des Pays-Bas. Il initia la fondation ultérieure du Rijksmuseum actuel, en installant temporairement la collection du Rijksmuseum de La Haye dans le palais royal d'Amsterdam.

- Le royaume de Hollande inaugura une politique de tolérance religieuse au bénéfice notamment des catholiques jusque-là opprimés même dans les zones où ils étaient majoritaires. Louis Bonaparte créa des caisses pour les catholiques qui, après plus d'un siècle d'oppression, voulaient construire des églises.

Ainsi, le nombre de catholiques augmenta aux Pays-Bas.

Rois de Hollande

Notes et références

Notes

- L'état des finances et la brièveté du règne n’ont pas permis beaucoup de réalisations concrètes mais l’ambition des projets élaborés sous sa supervision témoigne de la volonté de confier à l’État l’orientation générale de l’architecture néerlandaise.

- Avant Louis, des esprits éclairés se plaignaient de cette médiocrité.

- Les réformes de l’enseignement de l’architecture menées donneront de résultats après la chute du souverain qui les avait initiées ouvrant la voie au néoclassicisme.

- Il s’en fallut de peu que la France, après l'annexion, n’imite en 1811 le système hollandais ; Napoléon nomma en effet une commission pour cette adaptation dont les préconisations : meilleurs locaux scolaires, commissions scolaires départementales, enseignement fondé sur les dernières avancées pédagogiques

Références

- The Netherlands: country population « https://web.archive.org/web/20111226211443/http://www.populstat.info/Europe/netherlc.htm »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), , Jan Lahmeyer. Retrieved on 28 September 2013.

- Sénatus-consulte organique du 24 avril 1810, article 1er : « Tous les pays situés sur la rive gauche du Rhin, depuis les limites des départements de la Roer et de la Meuse-Inférieure, en suivant le thalweg du Rhin jusqu'à la mer [du Nord], sont réunis à l'Empire français, et en feront désormais partie intégrante ».

- Annie Jourdan, Louis Bonaparte, Roi de Hollande, éd. Nouveau Monde, mai 2010, p. 28.

- Annie Jourdan, Louis Bonaparte, Roi de Hollande, éd. Nouveau Monde, mai 2010, p. 115.

- Annie Jourdan, Louis Bonaparte, Roi de Hollande, éd. Nouveau Monde, mai 2010, p. 111.

- Annie Jourdan, Louis Bonaparte, Roi de Hollande, éd. Nouveau Monde, mai 2010, p. 424.

- Annie Jourdan, Louis Bonaparte, Roi de Hollande, éd. Nouveau Monde, mai 2010, p. 297.

- Annie Jourdan, Louis Bonaparte, Roi de Hollande, éd. Nouveau Monde, mai 2010, p. 293.

- Annie Jourdan, Louis Bonaparte, Roi de Hollande, éd. Nouveau Monde, mai 2010, p. 290.

- Annie Jourdan, Louis Bonaparte, Roi de Hollande, éd. Nouveau Monde, mai 2010, p. 307.

- Annie Jourdan, Louis Bonaparte, Roi de Hollande, éd. Nouveau Monde, mai 2010, p. 302.

- Annie Jourdan, Louis Bonaparte, Roi de Hollande, éd. Nouveau Monde, mai 2010, p. 15.

- Annie Jourdan, Louis Bonaparte, Roi de Hollande, éd. Nouveau Monde, mai 2010, p. 236.

- Annie Jourdan, Louis Bonaparte, Roi de Hollande, éd. Nouveau Monde, mai 2010, p. 14 et 256-273.

- Annie Jourdan, Louis Bonaparte, Roi de Hollande, éd. Nouveau Monde, mai 2010, p. 195.

- Annie Jourdan, Louis Bonaparte, Roi de Hollande, éd. Nouveau Monde, mai 2010, p. 12.

- Annie Jourdan, Louis Bonaparte, roi de Hollande, éd. Nouveau Monde, mai 2010, p. 17.

- Annie Jourdan, Louis Bonaparte, Roi de Hollande, éd. Nouveau Monde, mai 2010, p. 14.

Source

- (nl) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en néerlandais intitulé « Koninkrijk Holland » (voir la liste des auteurs).

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

.svg.png.webp)