Chambon (Gard)

Le Chambon est une commune française située dans le nord du département du Gard, en région Occitanie, dans la région naturelle des Cévennes.

| Le Chambon | |

.JPG.webp) Le village et son église. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Gard |

| Arrondissement | Alès |

| Intercommunalité | Alès Agglomération |

| Maire Mandat |

Marc Sasso 2020-2026 |

| Code postal | 30450 |

| Code commune | 30079 |

| Démographie | |

| Gentilé | Chambonnard |

| Population municipale |

257 hab. (2020 |

| Densité | 18 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 44° 18′ 10″ nord, 4° 01′ 07″ est |

| Altitude | Min. 207 m Max. 644 m |

| Superficie | 14,65 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de La Grand-Combe |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Mairie de Chambon |

Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par la Cèze, le Luech, l'Homol, le ruisseau de Broussous et par deux autres cours d'eau. Incluse dans les Cévennes, la commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (les « hautes vallées de la Cèze et du Luech ») et trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Chambon est une commune rurale qui compte 257 habitants en 2020, après avoir connu un pic de population de 898 habitants en 1896. Ses habitants sont appelés les Chamboniens ou Chamboniennes.

Le patrimoine architectural de la commune comprend un immeuble protégé au titre des monuments historiques : le viaduc de Chamborigaud, inscrit en 1984.

Géographie

Localisation

Le village de Chambon est situé au nord du département du Gard, en limite de département avec l'Ardèche au nord et à 10 km de la Lozère à l'ouest. Il se trouve à 30 km au nord-ouest d'Alès, la sous-préfecture et plus proche grande ville. À 260 mètres d'altitude, il est inclus dans la zone périphérique du parc national des Cévennes.

Communes limitrophes

Lieux-dits et hameaux

La commune compte de nombreux villages et hameaux dispersés dans la vallée de la rivière du Luech et sur les crêtes qui la surplombent : le Caissol, le Chambon, Chamboredon, Chamboverne, Chareneuve, Cornas, le Coton, Dieusses, Gagnages, la Lauzière (en partie), le Lingot, le Martinet Neuf, le Mas du Pellet, le Moulin, Palanquis, le Poujol, Pourcharesses, le Rigal, le Simonet, Tarabias, le Taillet, le Thau, le Tribes, Vern.

.JPG.webp) Le village.

Le village. Chamboredon.

Chamboredon..jpg.webp) Chamboverne, à gauche du viaduc

Chamboverne, à gauche du viaduc

Hydrographie et relief

La rivière le Luech[1] est le principal cours d'eau qui arrose le village en traversant la commune d'ouest en est pour sa direction générale - nonobstant ses nombreux et larges méandres qui contournent les flancs des montagnes encadrant sa vallée. Il sert de limite de communes avec Chamborigaud sur environ 4,1 km.

Neuf de ses affluents passent également sur la commune, dont six y prenant naissance. Notons :

- (G) le ruisseau qui, né au sud du col de l'Ance (sur la D17), passe à Maison neuve et conflue à Landiol ; il sert aussi de limite ouest de commune avec Génolhac au nord-ouest sur toute la longueur de son parcours.

- (D) la Ribeyrette[2], qui arrose Chamborigaud, conflue avec le Luech sur la commune de Chambon.

- (G) deux petits rus prenant naissance sur les flancs sud de la Coste vers le village de Vern, passent aux Gagnages et confluent immédiatement en aval du viaduc, sur une boucle de méandre formant une zone humide de quelque un hectare sur la commune de Chamborigaud. Deux autres méandres suivent, qui reçoivent chacun un ruisseau prenant naissance sur les flancs sud de la Coste vers le hameau de Dieusses.

- (D) le ruisseau de Broussous[3], venant de Portes par la Vernarède, sert de limite de communes avec La Vernarède sur les derniers 1 200 m de son parcours. Il conflue au niveau du Martinet Neuf.

- (G) Deux petits rus viennent de Pourcharesses et le Tribes, et confluent à Palanquis.

- (D) Le Revermanoux[4], qui naît sur Peyremale, sert de limite de communes avec celui-ci sur 500 mètres avant de confluer en aval de Chamboredon.

Le valat du Logier[5], affluent de l'Homol, prend naissance sur la commune au nord de Chambon. Il rejoint l'Homol alors que ce dernier sert de limite de communes avec Sénéchas.

Au nord-est de Chambon, l'Homol sert de limite de commune avec Sénéchas sur environ 3,7 km jusqu'à sa confluence avec la Cèze. Cette confluence a été modifiée par le barrage écrêteur de Sénéchas qui est partagé entre Chambon et Malbosc mais pas avec Sénéchas. Ce barrage sert à protéger la vallée en aval, dont Bessèges, contre les inondations dues au crues saisonnières, la fonte des neiges du printemps et les pluies d'automne. Le lac formé par le barrage est divisé en deux branches. Celle du sud-ouest occupe une partie de la vallée de l'Homol et est située sur le territoire de la commune. La Cèze au nord-ouest sert de limite de communes avec Malbosc sur environ 350 mètres puis avec Peyremale sur environ 900 mètres.

Climat

Le climat du Chambon correspond au climat des Cévennes qui est de type méditerranéen[6] et qui devient montagnard en fonction de l'altitude.

Les contrastes géographiques prononcés (différences d'altitude) jouent sur les tendances climatiques et le climat se caractérise par de fortes précipitations qui peuvent être accompagnées d’orages : on parle alors d'épisodes cévenols (ou effet cévenol).

Le climat est plus clément que celui des districts proches du mont Aigoual. L'influence de la Méditerranée est beaucoup plus sensible : les hivers et les automnes y sont doux et la sécheresse estivale est parfois importante.

Données

| Ville | Ensoleillement |

Pluie | Neige | Orage | Brouillard |

|---|---|---|---|---|---|

| Médiane nationale | 1 852 | 835 | 16 | 25 | 50 |

| le Chambon | 2669 | 762 | 3 | 23 | 11 |

| Paris | 1 662 | 637 | 12 | 17 | 8 |

| Nice | 2 724 | 733 | 1 | 27 | 1 |

| Strasbourg | 1 693 | 665 | 26 | 28 | 51 |

| Brest | 1 530 | 1 210 | 7 | 12 | 76 |

| Bordeaux | 2 035 | 944 | 3 | 31 | 69 |

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 2,4 | 3,4 | 5,1 | 7,8 | 11,2 | 14,9 | 17,7 | 17,2 | 14,7 | 10,8 | 5,9 | 3 | 9,5 |

| Température moyenne (°C) | 6,3 | 7,7 | 9,9 | 12,8 | 16,6 | 20,5 | 23,7 | 23 | 20 | 15,4 | 10 | 6,9 | 14,4 |

| Température maximale moyenne (°C) | 10,3 | 11,9 | 14,7 | 17,8 | 21,9 | 26,2 | 29,8 | 28,9 | 25,3 | 20 | 14 | 10,7 | 19,3 |

| Ensoleillement (h) | 143,5 | 147,4 | 203,1 | 227,6 | 267,8 | 310,2 | 353,8 | 315,3 | 236,6 | 186,8 | 143,9 | 133 | 2 668,9 |

| Précipitations (mm) | 67,7 | 70,7 | 55,9 | 59,2 | 60,9 | 38,6 | 25,3 | 51,6 | 66,8 | 131,9 | 69,2 | 64,1 | 761,9 |

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[8] - [9]. Dans ce cadre, la commune fait partie de l'aire d'adhésion du Parc national des Cévennes[Note 1]. Ce parc national, créé en 1967, est un territoire de moyenne montagne formé de cinq entités géographiques : le massif de l'Aigoual, le causse Méjean avec les gorges du Tarn et de la Jonte, le mont Lozère, les vallées cévenoles ainsi que le piémont cévenol[10].

La commune fait partie de la zone de transition des Cévennes, un territoire d'une superficie de 116 032 ha reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO en 1985 pour la mosaïque de milieux naturels qui la composent et qui abritent une biodiversité exceptionnelle, avec 2 400 espèces animales, 2 300 espèces de plantes à fleurs et de fougères, auxquelles s’ajoutent d’innombrables mousses, lichens, champignons[11] - [12].

Réseau Natura 2000

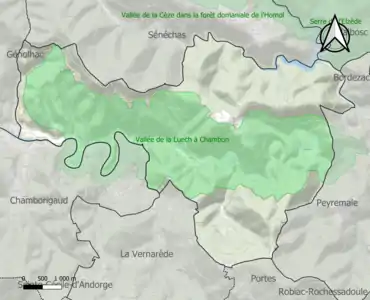

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 2]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats : les « hautes vallées de la Cèze et du Luech »[14], d'une superficie de 12 680 ha, correspondant à la partie amont du bassin versant de la Cèze. Elles présentent un patrimoine naturel remarquable, avec quatre espèces piscicoles : l'écrevisse à pattes blanches, le castor, la loutre et le barbeau méridional et cinq habitats d'intérêt communautaire d'origine[15].

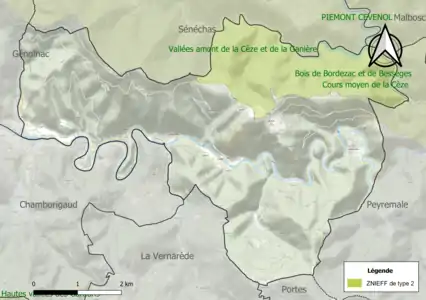

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 3] est recensée sur la commune[16] : la « vallée de la Luech à Chambon » (884 ha), couvrant 3 communes du département[17] et deux ZNIEFF de type 2[Note 4] - [16] :

- le « cours moyen de la Cèze » (648 ha), couvrant 16 communes du département[18] ;

- les « vallées amont de la Cèze et de la Ganière » (10 752 ha), couvrant 11 communes dont 9 dans le Gard et 2 dans la Lozère[19].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Chambon.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Chambon est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [20] - [I 1] - [21]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 2] - [I 3].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (96 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (96 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (88,6 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (7,4 %), zones agricoles hétérogènes (3,6 %), eaux continentales[Note 6] (0,5 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

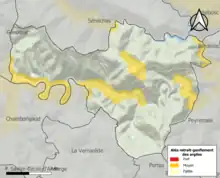

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Chambon est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, la rupture d'un barrage, et à un risque particulier : le risque de radon[23]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[24].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau et par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau, notamment la Cèze, le Luech et l'Homol. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1992, 1994, 1995, 1997, 2008 et 2014[25] - [23].

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux[26]. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 16,8 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 292 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 181 sont en en aléa moyen ou fort, soit 62 %, à comparer aux 90 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[27] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[28].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1983[23].

Risques technologiques

La commune est en outre située en aval du barrage de Sénéchas, un ouvrage de classe A[Note 7] doté d'un PPI. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture de cet ouvrage[30].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Chambon est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[31].

Toponymie

Deux hypothèses ont été avancées pour expliquer l’origine du mot chambon, les 2 significations s’étant parfois mélangées :

- « Champ bon ou fertile », le nom commun occitan cambon signifiant « champ fertile » c'est-à-dire une plaine formée d’alluvions riches (ou plus précisément plaine d’alluvions près d’un cours d’eau)[32] - [33] ;

- « Plaine près d’un cours d’eau », le mot gaulois passé dans le langage du latin vulgaire puis en occitan cambo signifiant « Courbe de rivière »[34].

Ses habitants sont appelés les Chambonnards et les Chambonnardes.

Histoire

Moyen Âge

- 17 avril 1295 : le plus ancien parchemin retrouvé sur la commune évoque la vente du fief du Chambon à Portes. Il reste la propriété du seigneur de Portes jusqu’au XVIIe siècle où le sieur Roussel le rachète.

Époque contemporaine

- 21 avril 1839 : une ordonnance royale érige le village du Chambon en commune distincte de Portes et de Sénéchas[35].

- 29 novembre 1869 : la commune de La Vernarède est créée à partir de territoires distraits de ceux des communes de Portes et du Chambon.

- 1889 : la commune possède enfin sa propre église.

- Dans les années 1950, le village se vide après la fermeture des mines de charbon. Commencée dans les années 1860, l'aventure minière du Chambon s'est définitivement arrêtée un siècle plus tard, le 31 août 1960, date à laquelle le portail de bois allait être remplacé par un mur, au hameau de Cornas.

- Depuis les années 2000, le village retrouve vie avec notamment le tourisme vert.

Depuis le 1er janvier 2016 la région Languedoc-Roussillon, à laquelle appartient le Gard, a fusionné avec la région Midi-Pyrénées. L'ensemble est devenu la nouvelle région Occitanie.

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1841. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[38]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[39].

En 2020, la commune comptait 257 habitants[Note 8], en diminution de 11,68 % par rapport à 2014 (Gard : +2,1 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Revenus

En 2018 (données Insee publiées en ), la commune compte 127 ménages fiscaux[Note 9], regroupant 238 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 20 310 €[I 4] (20 020 € dans le département[I 5]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 6] | 7,9 % | 10,4 % | 14,9 % |

| Département[I 7] | 10,6 % | 12 % | 12 % |

| France entière[I 8] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 147 personnes, parmi lesquelles on compte 71,6 % d'actifs (56,8 % ayant un emploi et 14,9 % de chômeurs) et 28,4 % d'inactifs[Note 10] - [I 6]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est supérieur à celui du département et de la France, alors qu'en 2008 la situation était inverse.

La commune est hors attraction des villes[Carte 3] - [I 9]. Elle compte 29 emplois en 2018, contre 38 en 2013 et 33 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 83, soit un indicateur de concentration d'emploi de 34,5 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 44,5 %[I 10].

Sur ces 83 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 26 travaillent dans la commune, soit 31 % des habitants[I 11]. Pour se rendre au travail, 85,7 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 3,6 % les transports en commun, 3,6 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 7,1 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 12].

Activités hors agriculture

8 établissements[Note 11] sont implantés à Chambon au [I 13]. Le secteur de l'administration publique, l'enseignement, la santé humaine et l'action sociale est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 25 % du nombre total d'établissements de la commune (2 sur les 8 entreprises implantées à Chambon), contre 13,5 % au niveau départemental[I 14].

Agriculture

La commune est dans les Cévennes, une petite région agricole occupant l'ouest du département du Gard[42]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 13] sur la commune est la polyculture et/ou le polyélevage[Carte 4]. Cinq exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune sont dénombrées lors du recensement agricole de 2020[Note 14] (cinq en 1988). La superficie agricole utilisée est de 46 ha[44] - [Carte 5] - [Carte 6].

Culture locale et patrimoine

Tumulus du Chambon

Le tumulus du Chambon ou de l’Elzière est un vaste monument funéraire en pierre de la protohistoire réutilisé au Moyen Âge[45]. Il se trouve plus ou moins à cheval sur la limite nord de la commune avec celle de Sénéchas, au nord-est[Note 15] de Chamborigaud et nord-ouest de Chambon, entre les vallées du Luech et de l'Homol, sur la ligne de crête qui domine la petite route reliant les lieux-dits Vern à Dieusses. À 630 mètres d'altitude, il est à moins de 500 m du sommet de la Mole[46]. Il est remarquable par sa taille (20 mètres de diamètre et 3 mètres de haut) et par sa construction en gradins[45] - [47]. Il a été méthodiquement fouillé dans les années 1980[48].

Viaduc de Chamborigaud

La partie nord du viaduc de Chamborigaud, sur à peu près six arches, est érigée sur la commune de Chambon. Parfois appelé viaduc du Luech, cet ouvrage supporte une ligne de chemin de fer, la ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Nîmes-Courbessac situé entre les gares de Chamborigaud et de Génolhac. Sur la photo ci-contre, le train va de Génolhac à Chamborigaud, et se trouve sur la commune de Chambon, la tête de train est à peu près au niveau du Luech, après quoi il entre sur la commune de Chamborigaud.

Anciens moulins

Il reste sur le territoire de la commune trois anciens moulins avec des canaux d’irrigation et des cascades en pierres bâties. L'exploitation houillère du passé a laissé de nombreux vestiges : anciens bâtiments, mines, tunnels, plate-forme minière.

.JPG.webp)

Édifices religieux

- Église Notre-Dame de Chambon.

Espaces protégés et gérés

La commune fait partie de ces deux grands espaces protégés :

- Parc national des Cévennes, aire d'adhésion[49].

- Réserve de biosphère des Cévennes, zone de transition[50].

Cours moyen de la Cèze

La ZNIEFF continentale de type 2 Cours moyen de la Cèze couvre près de 648 hectares sur 16 communes[Note 16] et est entièrement comprise dans le Parc national des Cévennes. Cette ZNIEFF abrite deux espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain : la gratiole officinale (Gratiola officinalis, une scrophulaire) et la spiranthe d'été (Spiranthes aestivalis, une orchidée)[51].

Vallée du Luech à Chambon

La ZNIEFF continentale de type 1 Vallée du Luech à Chambon concerne 884 ha sur Chambon, Chamborigaud et Peyremale. L'habitat très diversifié y est fait de zones humides, cultures, forêts et zones rocheuses. L'habitat déterminant de la ZNIEFF désigne des terrains en friche et terrains vagues. Le faucon pèlerin, qui craint le dérangement dans ses zones de nidification, est particulièrement visé par la protection[52]. Là de même on retrouve la Fougère mâle d'Ardèche ou Dryopteris ardechensis[53].

Vallées amont de la Cèze et de la Ganière

La ZNIEFF continentale de type 1 des Vallées amont de la Cèze et de la Ganièrecomprend 10 752,18 hectares sur 11 communes[Note 17]. Son habitat déterminant est fait de terrains en friche et terrains vagues. Cette ZNIEFF vise six espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain :

- l'orchis à odeur de punaise (Anacamptis coriophora, une orchidée terrestre), le ciste de Pouzolz (Cistus pouzolzii), le botrychium à feuilles de matricaire (Botrychium matricariifolium, une petite fougère vivace), la gratiole officinale (Gratiola officinalis, une scrophulaire), l'ophioglosse des Açores (Ophioglossum azoricum, une fougère) et la spiranthe d'été (Spiranthes aestivalis, une orchidée) - cette dernière étant également protégée au titre de la directive Habitat. L'œillet du granite (Dianthus graniticus), autre espèce visée, est sur la « liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ».

- Deux espèces animales sont de même visées par cette ZNIEFF : l'écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), résidente, y est protégée au titre de la directive Habitat et de la "Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain" ; le faucon pèlerin (Falco peregrinus) est protégé au titre de la directive Oiseaux et, en sus, est sur la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire français[54].

Œillet du granite

(Dianthus graniticus)

Orchis à odeur de punaise

(Anacamptis coriophora)

Hautes vallées de la Cèze et du Luech

Chambon est inclus dans les 13 080 ha de la Zone spéciale de conservation Natura 2000 dite Hautes vallées de la Cèze et du Luech au titre de la Directive Habitats, au sein de la Réserve de biosphère des Cévennes[55]. Cette zone ne concerne que la partie de vallée en amont de Saint-Ambroix, la vallée en aval est couverte par les ZNIEFF Rivière de la Cèze à l'aval de Saint-Ambroix et Cours moyen de la Cèze.

Randonnées

Six sentiers de randonnée non balisés sillonnent la commune. Le sentier du tumulus, comme le nom l'indique, passe par le tumulus au départ de la place de Dieusses. Le sentier Autour de la mine de Cornas est fléché. Il joint plusieurs vestiges de l'exploitation de la houille et est complémenté par un parcours de santé, l'arboretum et une aire de pique-nique[56].

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des communes du Gard

- Département du Gard

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- « Mairie du Chambon », sur site officiel de la mairie (consulté le )

- « Chambon sur le site de l'Institut géographique national », sur wikiwix.com (consulté le )

- « Insee - Chiffres clés : Chambon », sur www.insee.fr (consulté le )

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- La réglementation dans la zone périphérique du parc, dite zone d'adhésion, est plus souple, afin bénéficier d'investissements d'ordres économique, social et culturel afin de freiner l'exode rural et de développer l'équipement touristique de la région.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[13].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[29].

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[43].

- Et non au sud-est comme indiqué dans l'article Le Chambon en Cévennes sur le site cevennes.centerblog.net cité en référence

- Les communes concernées par le site Natura 2000 Cours moyen de la Cèze sont : Allègre-les-Fumades, Bessèges, Bordezac, Chambon, Meyrannes, Molières-sur-Cèze, Peyremale, Potelières, Rivières, Robiac-Rochessadoule, Rochegude, Saint-Ambroix, Saint-Brès, Saint-Denis, Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan et Saint-Victor-de-Malcap

- Les communes concernées par la ZNIEFF des Vallées amont de la Cèze et de la Ganière sont : Aujac, Bonnevaux, Chambon, Concoules, Génolhac, Malons-et-Elze, Peyremale, Ponteils-et-Brésis, Sénéchas, Saint-André-Capcèze, Villefort (Lozère).

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Chambon » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Gard » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Chambon » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Gard » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Chambon » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Chambon » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Gard » (consulté le ).

Autres sources

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Luech (V5410500) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - La Ribeyrette (V5410500) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Broussous (V5410600) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Revermanoux (V5411420) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Logier (V5401660) ».

- « Géographie physique - Territoire », sur www.cevennes-parcnational.fr (consulté le ). sur cevennes-parcnational.fr.

- « Climatologie mensuelle à Nîmes », sur infoclimat.fr (consulté le ).

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Parc national des Cévennes - les cinq massifs », sur le site du parc national des Cévennes (consulté le )

- « Réserve de biosphère des Cévennes », sur mab-france.org (consulté le )

- « Cévennes - zone centrale - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Chambon », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101364 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Chambon », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « vallée de la Luech à Chambon » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « cours moyen de la Cèze » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « vallées amont de la Cèze et de la Ganière » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Chambon », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Chambon », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France 2 vol. Étymologie de 35 000 noms de lieux, 1990, Volume 1 (pages 242 à 244).

- Auguste Vincent, Toponymie de la France, 1937, (page 99).

- Paul Fabre, Noms de lieux du Languedoc, 1995 (page 11 et 12).

- Germer Durand, Dictionnaire topographique du département du Gard, 1868 (page 54)

- « Guy Laganier », sur www.politiquemania.com (consulté le )

- « Quatre élections cantonales partielles », L'Humanité, (lire en ligne, consulté le )

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Chambon - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Le Chambon en Cévennes », sur cevennes.centerblog.net (consulté le ).

- Coordonnées du tumulus de l'Elzière : 44° 18′ 53″ N, 3° 59′ 45″ E. Le tumulus est très visible en mode "earth" dans « google maps », sur www.google.fr (consulté le ) ou en mode "photographies aériennes" dans « géoportail », sur www.geoportail.gouv.fr (consulté le ) (entrer "Chambon" et activer la couche "Carte IGN" dans le menu de gauche).

- Carte archéologique de la Gaule (30/2 : Gard) sur Google Livres, Michel Provost, Jean-Michel Pène, Guilhem Fabre, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1999, (ISBN 2-877-54065-0). p. 315, avec croquis du site du tumulus ; p. 66 : Cévennes micachisteuses.

- Dauge Jean-Michel, Tillault Francis. Société archéologique du Chambon (Génolhac), « Tumulus de l'Elzière : rapport de fouilles 1988 », sur Centre de documentation et d'archives du Parc national des Cévennes à Génolhac (consulté le ).

- « Fiche et cartographie Natura 2000 - FR3400004 : Parc national des Cévennes, aire d'adhésion », sur inpn.mnhn.fr (consulté le )

- « Fiche et cartographie Natura 2000 - FR6500005 : Réserve de biosphère des Cévennes, zone de transition », sur inpn.mnhn.fr (consulté le )

- « Fiche ZNIEFF - 910011811 : Cours moyen de la Cèze », sur inpn.mnhn.fr (consulté le )

- « Fiche ZNIEFF - 910030284 : Vallée du Luech à Chambon », sur inpn.mnhn.fr (consulté le )

- « Fiche espèce Natura 2000 : Dryopteris ardechensis ou fougère d'Ardèche », sur inpn.mnhn.fr (consulté le )

- « Fiche ZNIEFF - 910014065 : Vallées amont de la Cèze et de la Ganière », sur inpn.mnhn.fr (consulté le )

- « Fiche Natura 2000 - FR9101364 : Hautes vallées de la Cèze et du Luech », sur inpn.mnhn.fr (consulté le )

- « Le Chambon », sur www.portailcevennes.org (consulté le )