Chœur de Saint-Guillaume

Le Chœur de Saint-Guillaume est un chœur strasbourgeois créé, en 1885, à la paroisse luthérienne de l’Église Saint-Guillaume et, qui est devenu par la suite, une association de choristes bénévoles. Parmi ses membres et soutiens actifs se trouvaient des personnalités éminentes, en particulier Albert Schweitzer, Arthur Honegger, Charles Munch ou Francis Poulenc dont le Chœur de Saint-Guillaume réalise la création mondiale du Stabat Mater (Poulenc) sous la direction de Fritz Münch.

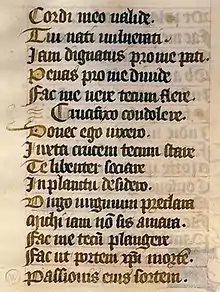

Le chœur contribue au dynamisme de la vie musicale strasbourgeoise et se consacre notamment à l’œuvre de Jean-Sébastien Bach qui trouve en l’église Saint-Guillaume, à l’issue de la période romantique, l’un de ses lieux de renaissance. Chaque année, il interprète, en alternance, lors du Vendredi saint la Passion selon saint Jean ou la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, manifestation devenue un événement musical et spirituel de de premier plan.

Depuis 2012, un ensemble instrumental baroque créé au sein de l'association accompagne le Chœur de Saint-Guillaume et se produit également au cours de concerts instrumentaux sous le nom de Bach Collegium Strasbourg Ortenau.

Le chœur des Münch

Ernest Münch et le début du Chœur de Saint-Guillaume

Le Chœur de Saint-Guillaume composé, à ses débuts, d'une quarantaine de choristes, est fondé, le , par Ernest Münch, alors organiste de l’Église Saint-Guillaume et professeur d’orgue au Conservatoire de Strasbourg. Il se produit, pour la première fois, le Vendredi saint de l'année 1885 (date anniversaire retenue) en l'honneur du bicentenaire de la naissance de Jean-Sébastien Bach. Il présente un choral de Bach et l'Ave verum corpus de Mozart.

Le mensuel La vie en Alsace explique, en 1938, la genèse du projet « L'amour pour la musique de Jean-Sébastien Bach qu'ignoraient alors les profanes et qu'il voulait réintroduire dans le culte protestant avec tout son art et son frémissement divin incita Ernest Münch à former une chorale composée d'amateurs, à faire son initiation, puis, grâce à elle, à initier des foules entières aux ineffables beautés de la grande musique religieuse »[1].

Ses débuts sont modestes, mais il se consacre immédiatement à l'œuvre de Jean-Sébastien Bach qui trouve, à l'issue de la période romantique, un de ses lieux de renaissance à l'Église Saint-Guillaume[2]. À partir du et de la cantate Wachet auf, ruft uns die Stimme, le chœur de Saint-Guillaume présente chaque année une œuvre de Bach[3]. En 1894, la Passion selon saint Matthieu est présentée en intégralité pour la première fois[4]. L'année suivante, en 1895, la Passion selon saint Jean est présentée en intégralité à l'église Saint-Guillaume.

Alors qu'Ernest Munch voulait ouvrir les concerts spirituels au plus grand nombre par la gratuité, il est nécessaire, en 1895, de faire payer les meilleures places pour financer la contribution de l'Orchestre municipal et des solistes professionnels en raison de l'exigence des pièces musicales et vocales présentées[5].

Selon Albert Schweitzer, Ernest Münch avait comme objectif de « faire entendre l'une après l'autre toutes les œuvres vocales de Bach avec le chœur de l'église Saint-Guillaume de Strasbourg »[6]. Il dirige dix-neuf fois la Passion selon saint Matthieu, vingt fois la Passion selon saint Jean et six fois la Messe en si mineur de Bach de 1893 à 1924[3].

Vingt ans après sa fondation, en 1905, le chœur comprend 100 à 120 choristes et a chanté 60 cantates de Bach[3]. La tribune est remaniée en 1898 pour accueillir le chœur. En 1908, le Chœur de Saint-Guillaume doit fusionner avec l'Orchestre municipal que dirige Ernest Münch après le départ de Franz Stockhausen. Le Chœur de Saint-Guillaume prend alors comme nom de « Petit chœur municipal » ou « Chœur Bach »[5].

Le Chœur présente des créations, comme La Passion (1897) et la Erntefeier (1898) de Heinrich von Herzogenberg ou la Missa solemnis à 16 voix d'Eduard Grell (1902) et invite des chefs à le diriger. Dès 1911, Wilhelm Furtwängler est invité à diriger son Te Deum pour chœur et orchestre, œuvre composée entre 1902 et 1909[3].

Après l'entrée des troupes françaises à Strasbourg, le , Ernest Münch met au programme du Chœur de Saint-Guillaume, en décembre 1918, de la musique française avec L'Enfance du Christ d'Hector Berlioz et en l'honneur des soldats tombés du côté allemand ou français pendant la Grande Guerre le Requiem (Mozart). Ernest Münch arrête de diriger le chœur, le , après avoir dirigé la Passion selon saint Matthieu. Il revient, le , pour les 40 ans de l'anniversaire du chœur, où il dirige le choral Jesu, meine Freude de Bach[3].

Albert Schweitzer et sa collaboration avec le Chœur de Saint-Guillaume

Albert Schweitzer a découvert l'orgue et les chorals de Bach grâce à Eugène Münch, organiste du Temple Saint-Étienne de Mulhouse et frère d'Ernest Münch. Ce dernier lui propose d'être l'organiste du chœur de Saint-Guillaume[7], au début lors des répétitions et par la suite lors des concerts[8].

C'est au Chœur de Saint-Guillaume qu'il se « familiarise avec les œuvres de Bach et leur interprétation. L'église Saint-Guillaume, à Strasbourg, passait à ce moment-là pour un des centres les plus importants de la redécouverte de Bach à la fin du XIXe siècle. Ernest Münch connaissait parfaitement les œuvres du Cantor de Saint-Thomas (...). Avec sa petite chorale, accompagnée par l'excellent orchestre de Strasbourg, il a réalisé des concerts de grand style »[6].

Durant sa présence à Strasbourg, Albert Schweitzer est un membre actif du chœur qu'il accompagne à l'orgue, de 1894 à 1910, à l'exception d'une interruption de trois ans (1896-1898), pour se consacrer entièrement à sa thèse sur la philosophie de la religion chez Emmanuel Kant. En 1898, lors de l'accompagnement à l'orgue du chœur, il fait la connaissance d'une choriste Hélène Schweitzer-Bresslau, fille de Harry Bresslau historien et professeur à l'université de Strasbourg de 1890 à 1912, qui deviendra en 1912 son épouse.

Lorsque Ernest Münch a l'idée de diviser la Passion selon saint Matthieu en deux chœurs, comme l'avait voulu Jean-Sébastien Bach, il confie la direction d'un des deux chœurs à Albert Schweitzer. Avec le Chœur de Saint-Guillaume, Albert Schweitzer aura pu accompagner et écouter environ 60 cantates de Jean-Sébastien Bach sur les 250 cantes d'église[9]. À l'orgue, il accompagne vingt-deux fois le chœur dans les deux Passions de Bach. Albert Schweitzer est également « le reporter attitré des concerts de Saint-Guillaume et [envoya] maintes fois aux journaux de véritables feuilletons sur des œuvres de Bach »[5].

L'organiste et compositeur Charles-Marie Widor demande, en 1901, à Albert Schweitzer d'écrire pour le public français un ouvrage sur Bach et la musique. Cet ouvrage est publié, en 1904, en français, puis en allemand et en anglais, sous le titre de Jean-Sébastien Bach, le musicien poète. Dans sa préface Albert Schweitzer écrit : « C'est au Chœur de Saint-Guillaume et à son directeur que je dois d'avoir pu écrire ce livre (...). Je lui exprimai ma reconnaissance dans la préface »[3].

En 1905, en raison de ses études de médecine, il cesse ses fonctions d'organiste à l'église Saint-Guillaume et les confie à Adolphe Hamm, futur organiste à la cathédrale de Bâle. En 1935, il l'accompagne pour deux autres concerts. Albert Schweitzer aura été l'organiste de soixante concerts du chœur[6].

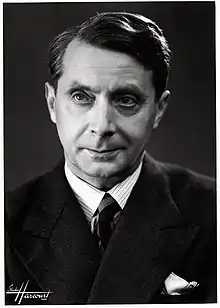

Charles Munch et ses années d'apprentissage au Chœur de Saint-Guillaume

Ernest Münch, le fondateur du Chœur de Saint-Guillaume a deux fils, Fritz Münch, né en 1890, violoncelliste qui lui succèdera à la tête du chœur et Charles Munch, né en 1891, violoniste qui aura une carrière nationale et internationale de chef d'orchestre.

Dans son autobiographie, Charles Munch commence par évoquer ses années d'apprentissage musical. Il se souvient de son père Ernest Münch faisant de la clarinette tandis, qu'avec son frère et ses deux sœurs, il forme un quatuor où ils déchiffrent Mozart, Haydn et Beethoven. À 6 ans, il joue à l'orgue et s'intéresse au piano et au violon. « Mon père avait fondé les Concerts Saint-Guillaume. Bien avant que Bach eût été découvert, édité et universellement glorifié, on y chantait ses cantates et Passions ».

Il se rappelle qu'un dimanche, à Noël, il a dû chanter en solo le choral Vom Himmel hoch, da komm ich her pendant un service à l'église de Saint-Guillaume, accompagné à l'orgue par son père. « La terreur me paralysait. C'était affreux. J'étais incapable d'articuler le moindre mot et, aujourd'hui encore, je n'ai pas oublié le cauchemar de ce triste début »[10]. « Dès mon jeune âge, mon père me fit entrer dans les Chœurs de Saint-Guillaume. J'ai appris ainsi le solfège et les premiers rudiments de la musique sans m'en douter. Il est vrai que j'étais à bonne école. Albert Schweitzer tenait l'orgue, Charles-Marie Widor et Gustave Bret, qui avaient fondé, à Paris, la Société de Bach, venaient à Strasbourg écouter les concerts Saint-Guillaume ».

« Je participais aux répétitions et j'écoutais ces maîtres discuter âprement sur des détails d'exécution, si violemment parfois que notre mobilier était en danger. La musique ancienne dont, en général, les nuances ne sont pas notées sur la partition, fournissait le prétexte de controverses passionnées ; l'on passait en revue les opinions des grands musicologues, les solutions adoptées par d'autres chefs. Finalement, on oubliait tous les raisonnements pour laisser uniquement parler son cœur. C'est ainsi, je crois, que j'ai appris à aimer la musique »[10].

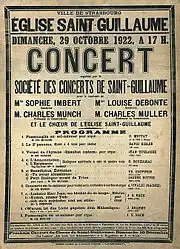

Lycéen au Gymnase Jean-Sturm, il remplace son père à l'orgue lors du culte, des mariages et des enterrements à l'église Saint-Guillaume où il accompagne les chorals et improvise parfois. « L'orgue fut le premier orchestre que je dirigeai ». Après des études de violon à Paris avec Lucien Capet où il côtoie Arthur Honegger, il devient violon solo à l'Orchestre municipal de Strasbourg. Professeur au Conservatoire de Strasbourg, il est le premier violon solo lors des concerts à l'église de Saint-Guillaume. En 1920, il accompagne au violon lors de quatre concerts le chœur dans la Messe en si mineur de Bach pour le 35e anniversaire du chœur, la Passion selon saint Matthieu, la cantate Alles nur nach Gottes Willen (BWV 72) et l'Oratorio de Noël (Bach) En 1921, il accompagne au violon la Passion selon saint Matthieu. En 1922 lors d'un concert du Chœur de Saint-Guillaume, il joue la partie de violon solo dans le Concerto en la mineur d'Antonio Vivaldi et joue la partie de violon dans la Missa solemnis (Beethoven) en 1922 et 1923. Il joue au violon, en 1923, la Messe en si mineur et la Sonate en sol mineur pour violon solo de Bach (BWV 1001). En 1924, il accompagne au violon le Te Deum (Bruckner), la Messe en si mineur de Bach et la Passion selon saint Matthieu de Bach[3].

En 1924, il cesse ses fonctions de violoniste à Strasbourg, suite à son départ pour l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, où il joue le premier violon solo sous la direction de Wilhelm Furtwängler et Bruno Walter. Il reviendra jouer pour le Chœur de Saint-Guillaume, pour la quatrième et dernière fois, dans la Passion en 1926[3]. Par la suite, Charles Munch mettra au programme des œuvres de Bach lors de ses concerts avec l'Orchestre philharmonique de Paris et à l'Orchestre symphonique de Boston.

Le 10 juin 1947, dans le cadre du Festival de musique de Strasbourg consacré à Bach, il revient diriger à l'Église Saint-Guillaume de Strasbourg, cinq des six Concertos brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach avec l'Orchestre municipal de Strasbourg. Le lendemain, il dirige le Magnificat (Bach) et L'Art de la fugue dans une orchestration de son cousin Ernest-Geoffroy Munch[10]. Fritz Münch clôturera le festival avec la Messe en si mineur de Bach. Impressionné par l'implication de la famille Munch dans ce festival consacré à Bach, le critique du quotidien Le Figaro parlera d'un « Festival Munch avec le concours de J.-S. Bach »[11].

Fritz Münch, chef du Chœur de Saint-Guillaume

_directeur_directeur_du_Conservatoire_de_Strasbourg_de_1929_%C3%A0_1961_et_chef_du_Ch%C5%93ur_Saint-Guillaume.jpg.webp)

En 1924, Fritz Münch, le fils d’Ernest et frère du chef d’orchestre Charles Münch, prend la succession à la tête du chœur. Il a fait ses études de théologie à Leipzig, où il fréquente Karl Straube, organiste et Thomaskantor. Il est alors pasteur à Eckwersheim de 1924 à 1929 jusqu'à ce qu'il soit nommé directeur du Conservatoire de Strasbourg de 1929 à 1961. Il se lance dans un répertoire plus éclectique allant du baroque au romantisme et monte des créations historiques.

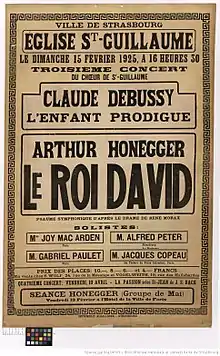

Fritz Münch se lie d'une profonde amitié avec Arthur Honegger. Ce dernier se souvient, alors qu'il était venu assister aux répétitions et au concert de son œuvre Le Roi David que « Lorsque, en , j'ai pénétré pour la première fois dans l'église Saint-Guillaume, j'ai ressenti une impression très particulière. Je me croyais à l'église Saint-Thomas de Leipzig (où Jean-Sébastien Bach fut maître de chapelle) »[3]. Face au succès, cette oeuvre du Roi David sera donnée une deuxième fois au Palais des Fêtes de Strasbourg en novembre 1925[11] et enregistrée par Fritz Munch avec l'orchestre municipal de Strasbourg sur un disque, en 1929, par les Disques Odéon[12].

En 1927, le chœur est reçu par le président Gaston Doumergue à l’Élysée après avoir produit la Missa Solemnis de Beethoven, avec l'Orchestre Colonne à l'Opéra Garnier. Ernest Münch, le fondateur du chœur, est reçu dans l'Ordre national de la Légion d'honneur[13].

L'année suivante, en 1928, le Chœur de Saint-Guillaume présente, à la Salle Pleyel tout juste rénovée, la Passion selon saint Matthieu, avec l'Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire que dirigera, à partir de 1938, son frère Charles Munch. Il présente également, dans la même salle, la Messe no 3 de Bruckner. Le chœur est reçu par Raymond Poincaré, Président du Conseil des ministres (France) (1er ministre).

Le , le chœur chante aux obsèques du père des frères Münch, Ernest Münch, trois chorals de la Passion selon saint Matthieu et de la Passion selon saint Jean. Le chœur est dirigé successivement par Ernst Münch et Fritz Münch. Charles Münch l'accompagne à l'orgue[3].

Le Chœur fait connaître ses oeuvres par les moyens de communication les plus modernes. En décembre 1928, le Chœur de Saint-Guillaume enregistre, sous le nom allemand de Kirchenchor der Wilhelmer Kirche Strassburg, sur un Disque microsillon les n°41-48 et 68 de la Passion selon saint Jean de Bach pour le label des Disques Odéon[14]. Cette même année, il enregistre pour le label Parlophone (label)[15], le « Lacrimosa » du Requiem (Mozart) et pour les Disques Odéon, le « Dies Irae » et le « Lacrimosa »[16]. En 1934, il enregistre pour les Disques Odéon, le célèbre choral de la Passion selon saint Jean, « Ach Herr, lass dein lieb Engelein »[17].

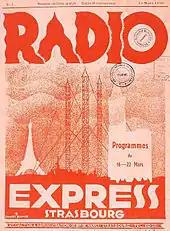

Le chœur chante le Requiem (Mozart) sur Radio Strasbourg PTT, le 11 novembre 1930, pour l'inauguration de la nouvelle radio. Radio Strasbourg voit ses émissions relayées par les stations allemandes et suisses dans toute l'Europe de l'Est. Les concerts par abonnement de Fritz Münch sont retransmis, selon une convention signée par la Ville, par Radio Strasbourg PTT. C'est ainsi qu'au festival Liszt-Bruckner de 1936, la Symphonie no 5 de Bruckner et le Te Deum (Bruckner) sont retransmis du Palais des Fêtes de Strasbourg[18]. Les cultes sont également retransmis par Radio Strasbourg PTT. Le dimanche 19 janvier 1936, la radio diffuse en direct le culte de l'église Saint-Guillaume, ce qui permet aux auditeurs d'entendre une cantate de Bach chantée par le Chœur de Saint-Guillaume sous la direction de Fritz Münch[19]

Le chœur interprète des oeuvres contemporaines, comme le Saint-François d'Assise (1929) et la Croisade des Enfants (1935) de Gabriel Pierné, L'Ode de Nicolas Nabokov (1931), la Symphonie de Psaumes d'Igor Stravinsky (1932), Cinq Chorals dans le style des modes du Moyen Âge de Charles Koechlin et Verheissung de Fritz Brun (1933), le Psaume 80 d'Albert Roussel (1934) et La demoiselle élue de Claude Debussy (1934)[4]. Gabriel Pierné raconte ses sentiments, le , à Fritz Münch à l'écoute du concert radiophonique de son oeuvre La Croisade des Enfants : « Votre direction a été parfaite de fougue, d'enthousiasme, de sensibilité, d'intelligence et de fidélité ; les solistes furent bons, vos chœurs admirables d'expression, de tendresse ou de puissance et d'une justesse inespérée dans les passages dangereux »[11].

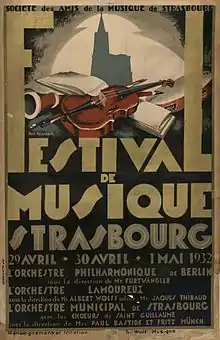

Fritz Münch est « une des chevilles ouvrières du Festival de musique de Strasbourg de 1932 à 1960. Il participera à chacune des éditions en dirigeants l'Orchestre municipal de Strasbourg avec ses Chœurs de Saint-Guillaume »[10]. Le Chœur de Saint-Guillaume chante ainsi plusieurs fois au Festival de musique de Strasbourg. Lors du 1er festival de 1932, Fritz Münch clôture le festival avec son chœur avec la 9e symphonie de Beethoven. En 1936, le chef allemand Otto Klemperer est invité au festival à diriger cette même 9e symphonie de Beethoven.

En 1935, le chœur fête les 250 ans de la naissance de Jean-Sébastien Bach et les 50 ans de sa création en invitant le Chœur de l'église Saint-Thomas de Leipzig accompagné par Albert Schweitzer à l'orgue. La Messe en si mineur de Bach est retransmise par Radio Strasbourg, à Londres un auditeur et écrit « J'ignorais que Strasbourg fût capable d'exécuter aussi admirablement de la grande musique (...) Le chœur de Saint-Guillaume et les solistes furent magnifiques. (...) Nous nous inclinons devant ceux qui l'ont envoyée si dignement à travers le monde depuis cette église de Strasbourg »[3]. En 1937, Radio Strasbourg diffuse le Requiem (Mozart) chanté par le Chœur de Saint-Guillaume accompagné de l'Orchestre de Radio Strasbourg.

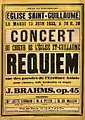

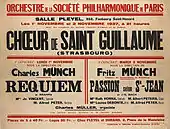

Dans le cadre de l'Exposition universelle de 1937, le chef d'orchestre Charles Munch invite son frère Fritz Münch à participer avec le Chœur de Saint-Guillaume et l'Orchestre philharmonique de Paris à deux concerts à la Salle Pleyel en représentant Un requiem allemand (Brahms) sous la direction de Charles Munch et la Passion selon saint Jean sous la direction de Fritz Münch[4].

En 1938, le Chœur de Saint-Guillaume compte 150 exécutants. « Tous sont amateurs et viennent du quartier de la Krutenau (...). les classes sociales les plus diverses sont représentées : employés, fonctionnaires, écoliers, personnes de la bourgeoisie. (...) Bien des curieux ou des oisifs, effarés par le travail qu'on exige d'eux, disparaissent dès la troisième répétition, (...) seuls demeurent les fervents, grâce à cette ferveur s'est créée entre les membres de cette chorale paroissiale une communauté d'idéal qui fait toute sa puissance spirituelle »[1].

Fritz Münch voulait faire connaître au public strasbourgeois la quasi-totalité de l'oeuvre choral d'Arthur Honegger. En 1939, le chœur chante Jeanne d'Arc au bûcher d'Arthur Honegger. Dix ans auparavant, le chœur avait présenté la Judith (1929) et Les Cris du Monde (1933 et 1938) du même compositeur. Comme l'explique Fritz Münch au mensuel La vie en Alsace, aucune chorale française n'avait osé interprété Les Cris du Monde d'Arthur Honegger : « La musique puissante, robuste, titanesque d'Honegger exige le recrutement d'une troupe de chanteurs beaucoup plus considérable que celles qu'on voit ordinairement en France (...) non des voix policées, ni disciplinées, mais des voix humaines, imparfaites, donc vivantes, vibrantes. Le Chœur Saint-Guillaume, qui est sans doute le seul ensemble vocal français capable d'une pareille exécution, donna d'ailleurs naguère, du même auteur, le fameux Roi David »[1].

Il chante également la Symphonie no 3 de Ropartz et le Psaume 40 de Florent Schmitt.

Oratorio de Noël de J. S. Bach (1928).

Oratorio de Noël de J. S. Bach (1928). Un requiem allemand de J. Brahms (1933)

Un requiem allemand de J. Brahms (1933) Passion selon saint Jean (250e anniversaire de J. S. Bach, 1935).

Passion selon saint Jean (250e anniversaire de J. S. Bach, 1935). Les fils du fondateur, Charles Munch et Fritz Münch, dirigent le Chœur à la Salle Pleyel (1937).

Les fils du fondateur, Charles Munch et Fritz Münch, dirigent le Chœur à la Salle Pleyel (1937).

Le Chœur de Saint-Guillaume pendant la Seconde Guerre mondiale

Les choristes sont mobilisés pour la guerre ou sont évacués dans le sud-ouest de la France (Périgueux). Fritz Münch est nommé pasteur à Altwiller. Lors de l'annexion de l'Alsace, les autorités nazies obligent le chœur à changer de nom, il prend le nom de « Chœur strasbourgeois de Bach » (1941) et de « Chœur municipal Bach » (1942). Il s'agit pour les autorités de fusionner les quatre chœurs strasbourgeois, dont Saint-Guillaume et le Chœur de la cathédrale, dans un grand ensemble pour mieux les contrôler[13].

Le chœur présente, en 1941, la Passion selon saint Jean, la Missa Solemnis de Beethoven et le Requiem allemand de Brahms. Face à l'affluence pour ce programme religieux, les autorités nazies annoncent que la Passion ne pourra pas avoir lieu, en 1942, sous prétexte que l'orchestre a un programme surchargé. En 1943, Ernest-Geoffroy Munch dirige quelques chorals de la Passion avec Charles Müller à l'orgue. La Messe en si mineur de Bach est représentée. En avril 1944, la Passion selon saint Matthieu est autorisée en représentation au Palais des Fêtes, mais pas à l'église Saint-Guillaume.

Le , Ernest-Geoffroy Munch, fils d'Eugène Münch, chef de l'Orchestre municipal de Strasbourg et organiste à l'église Saint-Guillaume, décède. Lors de ses obsèques le , le chœur chante des extraits du Requiem allemand de Brahms, l'orchestre joue la Marche funèbre de la 3e symphonie de Beethoven et le chœur termine par le chœur final de la Passion selon saint Jean.

Lors des bombardements de la libération de Strasbourg en septembre et , Fritz Münch perd son épouse et deux de ses enfants, Marie-Louise (17 ans) et Marc (12 ans)[11], ainsi que six membres du chœur.

Le , Fritz Münch, nommé chef d'orchestre de l'orchestre municipal, dirige la Marche funèbre de la Symphonie no 3 de Beethoven et La Marseillaise lors d'un concert au Palais des Fêtes de Strasbourg au profit du Service social de la 1re armée (France, 1944-1945).

Le Chœur de Saint-Guillaume dans l'après-guerre

Les concerts du Chœur de Saint-Guillaume reprennent réellement, le 16 décembre 1945, par la Missa Solemnis de Beethoven pour le 175e anniversaire de la naissance du compositeur[3]. La Damnation de Faust d'Hector Berlioz est présentée lors de l'année 1946.

En 1947, pour le 60e anniversaire du chœur, un ouvrage coordonné par Erik Jung avec une préface d'Arthur Honegger est publié par l'éditeur P. H. Heitz[20]. En janvier 1948, le chœur présente une création le Te Deum de Yvonne Rokseth, professeure en musicologie à l'université de Strasbourg, dédié au général Leclerc, le libérateur de Strasbourg. Dans le cadre du Festival de musique de Strasbourg, le Chœur de Saint-Guillaume et le Chœur de la cathédrale chantent ensemble pour la première fois, en 1948, le Requiem (Berlioz) pour le 300e anniversaire du rattachement de l'Alsace à la France. Ils sont dirigés par Charles Munch et sont accompagnés par l'Orchestre municipal de Strasbourg et l'Orchestre de Radio Strasbourg[10].

.jpg.webp)

Le chœur participe également à la représentation de Jeanne d'Arc au bûcher, le 26 février 1947, avec Ida Rubinstein dans le rôle de Jeanne, La Danse des morts et Le Roi David (1949) d'Arthur Honegger. Le Chœur de Saint-Guillaume enregistre sous son nom anglais, Choir of Saint William's Strasbourg, deux disques, sous le label Decca Records, avec trois extraits du Roi David : « Pitié de moi, mon Dieu », « De mon cœur jaillit un cantique » et « Je fus conçu dans le péché »[21]. Le chœur chante également Le Martyre de saint Sébastien (Debussy). Le chœur renoue avec sa tradition de chanter à Paris en présentant les Passions de Bach au Palais de Chaillot (1951, 1953 et 1956) et à la Salle Pleyel (1958)[4].

Au Festival de musique de Strasbourg, le chœur présente également, en création mondiale le 13 juin 1951, au Palais des Fêtes de Strasbourg, le Stabat Mater de Poulenc en présence du compositeur[4]. Francis Poulenc dédie son Stabat Mater à Christian Bérard, illustrateur et décorateur de Jean Cocteau et de Louis Jouvet, décédé brutalement en 1949. Il choisit de confier l'âme de son ami à Notre-Dame de Rocamadour, d'où le choix du Stabat Mater composé entre août 1949 et avril 1950.

Depuis son lieu de villégiature à Agadir, Francis Poulenc écrit à Darius Milhaud en mars 1951 : « Je cache le Stabat Mater à tout le monde pour voir leurs trombines quand ils entendront ces 45 minutes de chœur et grand orchestre que Pierre Bernac considère comme ma meilleure œuvre. Me méfiant des moutons à 5 pattes avec le cher Munch à Aix, (...) j’ai choisi la chorale Saint-Guillaume, l’orchestre de Strasbourg et Fritz Münch »[22].

L'œuvre est retransmise par la radio française et des radios étrangères. France Musique diffuse, en 2019 et 2023, deux extraits, tirés des archives de l'Institut national de l'audiovisuel, où l'on entend le Chœur de Saint-Guillaume et l'Orchestre municipal de Strasbourg sous la direction de Fritz Münch interpréter le « Stabat Mater dolorosa (I) » et le « Vidit suum (VI) », partie soliste chantée par Geneviève Moizan (1923-2020), soprano de 1949 à 1968 à l’Opéra de Paris[23]. Dans l'émission La Tribune des critiques de disques de France Musique consacrée à la meilleure version du Stabat Mater (Poulenc), le 25 septembre 2020, Thomas Deschamps, critique à Classica, explique que l'enregistrement de la version de Fritz Münch est « étonnant au niveau des dynamiques, on s'aperçoit que, peut-être dans les versions internationales, ces dynamiques n'ont pas toujours été bien respectées, soit par l'ingénieur de son, soit par le chef, c'est difficile à dire »[24] - [25].

Pour la Société des Amis de la Musique de Strasbourg, « Fritz Münch écrivait en lettres d'or dans les annales du Festival l'une des pages les plus importantes de la musique française du XXe siècle en créant la première mondiale du Stabat Mater (Poulenc) »[10]. En 1951, un critique du quotidien Le Monde écrit que « Les Chœurs de Saint-Guillaume de Strasbourg sont célèbres dans le monde entier, et leur réputation se fonde sur la qualité des exécutions qu'ils donnent (...). Ils doivent cette haute qualité à l'homme dont le nom restera attaché à l'histoire de l'activité musicale de Strasbourg, à Fritz Münch. Dès que l'on parle de Jean Sébastien Bach trois noms viennent immédiatement à l'esprit : à Paris, Gustave Bret [Chef de chœur et président de la Société Bach de Paris de 1904 à 1940] ; à Strasbourg, Albert Schweitzer et Fritz Münch »[26]. En 1952, l’œuvre est présentée pour la première fois à l’église Saint-Roch de Paris.

Le chœur présente des oeuvres contemporaines, comme le When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd (Hindemith) de Paul Hindemith (1952), Nicolas de Flue (1954) et les Cris de Paris (1962) d'Arthur Honegger et Golgotha (oratorio) de Frank Martin (1955 et 1959)[4].

_WDL11619_(cropped).pdf.jpg.webp)

Le Chœur de Saint-Guillaume enregistre avec l'Orchestre municipal de Strasbourg un Disque microsillon sous la direction de Fritz Münch, en 1957, la Litanie du Saint-Sacrement (243) de Wolfgang Amadeus Mozart[27] et l'Oratorio de Noël (Bach) sous le label Lumen[28]. Comme l'explique un critique en 2009, Fritz Münch interprète la pastorale de l'Oratorio « selon les canons d'interprétation de cette époque : les tempos modérés, les effectifs fournis et la vision d'ensemble romantique font de ce disque un témoignage d'un autre âge aujourd'hui »[29]. En 1958, le chœur enregistre également la Messe en si mineur de Johann Sebastian Bach[30] avec l'orchestre municipal de Strasbourg sur un Disque microsillon sous le label des Disques Odéon[31].

En 1960, Fritz Münch dirige son dernier concert au Festival de musique de Strasbourg : « Symboliquement, il choisit d'y diriger à la tête de ses chœurs, comme en 1932, la Symphonie no 9 de Beethoven »[10]. Fritz Münch dirige le Chœur de Saint-Guillaume pendant 38 années jusqu'en 1962 ; c'est la fin de la dynastie Münch qui aura marqué le Chœur de Saint-Guillaume et la vie musicale strasbourgeoise pendant 78 ans. Comme l'écrit l'hebdomadaire Le Point, le 16 mai 2003, « Si Strasbourg a été la ville la plus naturellement musicienne de France, on sait pourquoi. Ses Bach furent les Münch »[4].

Les chefs de chœur des années 1960 à nos jours

André Stricker (1963-1967)

.jpg.webp)

À la demande de Fritz Münch, le Mulhousien André Stricker prend la direction du chœur en 1963. Il est organiste à l’église Saint-Guillaume et professeur de musique au sein des écoles normales protestantes de Strasbourg (1954-1972). Par la suite, il devient professeur en charge de l'enseignement de l'orgue au conservatoire de Strasbourg de 1972 à 1996[32].

On retrouve l’éclectisme du chœur dans les œuvres présentées. André Stricker dirige Messiah ou Le Messie de Georg Friedrich Haendel, œuvre qui avait été présentée en totalité dans les années 1903 et 1904. Au Festival de musique de Strasbourg de 1964, Dimitri Chorafas, chef d’orchestre grec, est invité à diriger l'Orchestre municipal et les Chœurs de Saint-Guillaume, à la place de Charles Munch souffrant, dans la Symphonie no 9 de Beethoven[10].

En 1966, le chœur chante les Te Deum (Charpentier) et Te Deum de Georg Friedrich Haendel, ainsi que la 3e partie des Leçons de ténèbres (François Couperin). En 1967, le chœur chante, pour la première fois, Judas Maccabée de Georg Friedrich Haendel. Cette même année, Hans Münch, fils d’Eugène Münch et neveu d’Ernest Münch est invité à diriger le Requiem (Berlioz)[4].

René Matter (1967-1988)

René Matter, organiste et professeur au conservatoire de Strasbourg, prend la direction du Chœur de Saint-Guillaume. Il dirige de nombreuses chorales (la Chorale strasbourgeoise et le Madrigal) et des orchestres (l'Orchestre Symphonique, l’Orchestre de Chambre, la Philharmonie de Strasbourg et l'Orchestre du Théâtre de Mulhouse)[33].

En hommage à Charles Munch décédé brutalement, le 6 novembre 1968, lors d'une tournée aux États-Unis, la Société des Amis de la Musique organisatrice du Festival de musique de Strasbourg et les Chœurs de Saint-Guillaume lui rendent hommage, le 24 janvier 1969, à l'église Saint-Guillaume. René Matter présente un programme autour de œuvres d'Arthur Honegger et des chorals de Jean-Sébastien Bach qui se termine par le choral Vor deinem Thron tret ich hiermiet ou Devant ton trône, je vais comparaître (BVW 668). Un an plus tard, le 10 mars 1970, décédait son frère Fritz Münch. La réputation de chef d'orchestre et chef de chœur de Fritz Münch était telle importante, des années 1930 au années 1950, que le quotidien Le Monde publie, le 13 mars 1970, sa nécrologie[34].

René Matter dirige le Requiem (Berlioz) (1969), la Missa Solemnis (Beethoven) (1970), Le Roi David d'Arthur Honegger (1972), Elias (oratorio) de Felix Mendelssohn avec le Chœur de la cathédrale (1977), Christus (Liszt) (1979), l'Oratorio de Noël (Bach) (1980) et Une Cantate de Noël d'Arthur Honegger (1982).

C'est à René Matter que revient l'idée de dédoubler les concerts de la Passion en Alsace (Colmar, Wasselonne, Saverne et Mulhouse) en allant même à Belfort et en Suisse jusqu'à Lausanne. À partir de 1979, le chœur est accompagné lors de ses concerts par l'Orchestre de chambre Albert Schweitzer fondé par Frédéric Benmann, choriste pendant 20 ans au Chœur de Saint-Guillaume, et dirigé par Erwin List, puis par le chef autrichien Theodor Guschlbauer[4]. Ce dernier dirigera l'Orchestre philharmonique de Strasbourg, en 1991, dans la Damnation de Faust d'Hector Berlioz en l'honneur du centenaire de la naissance de Charles Munch.

En 1983, un office œcuménique a lieu pour la première session du Parlement européen à Strasbourg, le Chœur de Saint-Guillaume et le Chœur de Stuttgart (ville jumelée avec Strasbourg) chantent le Te Deum (Charpentier) et la Messe Nelson de Joseph Haydn.

_(1).jpg.webp)

Des chefs sont invités, comme Robert Pfrimmer, chef du Chœur de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, qui dirige en 1982, L'Enfance du Christ de Hector Berlioz[4] ou encore Theodor Guschlbauer, chef de l'Orchestre philharmonique de Strasbourg et directeur musical de l'Opéra national du Rhin qui dirige Die Jahreszeiten ou Les Saisons de Joseph Haydn en 1984 et Christus am Ölberge ou Le Christ au Mont des Oliviers de Ludwig van Beethoven en 1986.

En 1985, pour le 100e anniversaire de la fondation du chœur et le 300e anniversaire de la naissance de Bach, le Chœur de Saint-Guillaume interprète la Messe en si mineur de Bach.

À l'église Saint-Guillaume de Strasbourg, l'orgue est reconstruit, en 1987, par le facteur d'orgues Yves Koenig (facteurs d'orgues) dans l'esthétique de Gottfried Silbermann. René Matter y dirige cette année-là Messiah ou Le Messie de Georg Friedrich Haendel.

En 1988, René Matter, pour sa dernière année de direction au chœur, dirige une de ses compositions « La cantate de Pentecôte. Ô Saint-Esprit, Esprit d'amour » sur un texte du liturgiste protestant suisse Marcus Jenny[4]. René Matter aura dirigé, 21 ans, le Chœur de Saint-Guillaume.

Erwin List (1989-2013)

Erwin List, chef fondateur de l’Orchestre Universitaire de Strasbourg et ancien chef de l'Ensemble Vocal Universitaire, dirige pendant 25 ans le Chœur de Saint-Guillaume.

Erwin List développe la collaboration avec le Motettenchor de Stuttgart en dirigeant avec le chef allemand Günther Graulich, à Strasbourg et à Stuttgart, le Requiem (Verdi) (1993), Un Requiem allemand (Brahms) (1994) et Messe no 3 de Bruckner et le Te Deum d’Anton Bruckner (1997).

En 1994, le chœur a donné Elias de Felix Mendelssohn au « Florilège vocal » de Tours. En 1998, la cheffe d'orchestre invitée Anne Muller dirige le Requiem (Fauré) et le Schiksalslied ou Le Chant du Destin de Johannes Brahms.

En 1999, il a participé à l'interprétation du Requiem de Hector Berlioz lors de plusieurs concerts en Allemagne à Worms, Trèves, à l'Abbaye d'Eberbach, sous la direction du chef d'orchestre autrichien Theodor Guschlbauer, dans le cadre du Kultursommer-Rheinland-Pfalz et à la Salle Pleyel à Paris.

En mai 2002 il a collaboré, avec d’autres chœurs, à l’exécution de Symphonie no 8 de Mahler de Gustav Mahler par l’Orchestre philharmonique de Strasbourg, sous la direction du chef d'orchestre britannique Jan Latham-Koenig.

Erwin List dirige le Chœur de Saint-Guillaume dans Messiah de Georg Friedrich Haendel (2003) et La Résurrection et l'Ascension de Jésus de Carl Philipp Emanuel Bach (2004).

Le Vendredi saint 2005, il était invité par l’Orchestre philharmonique de Strasbourg pour une Passion selon saint Matthieu de J.S. Bach au Palais de la musique et des congrès, où il assure la partie du 2e chœur, sous la direction du chef d'orchestre suisse Armin Jordan. La totalité du chœur de Saint-Guillaume ne pouvant participer à ce projet, l'autre partie du chœur a chanté Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze ou Les Sept Dernières Paroles du Christ en croix de Joseph Haydn.

En 2005, le chœur fête son 120 anniversaire et édite une plaquette de son histoire musicale strasbourgeoise. Il noue à cette occasion un nouveau partenariat avec le Motettenchor de Stuttgart dirigé par Simon Schorr. Les deux chœurs chantent le Stabat Mater (Dvořák)[4].

En 2012, il interprète la Symphonie no 1 de Vaughan Williams, en collaboration avec la Philharmonie de Strasbourg, en l’honneur de la présidence britannique du Conseil de l’Europe. Cette même année, le Chœur de Saint-Guillaume a l'idée de se doter d'un ensemble instrumental baroque Bach Collegium Strasbourg-Ortenau, ensemble à cordes baroque, qui devient membre de l'Association du Chœur de Saint-Guillaume[35]. Cet ensemble instrumental accompagne le Chœur de Saint-Guillaume lors de ses deux concerts annuels et se produit lors de concerts instrumentaux de Noël et de printemps.

En 2012, pour la première fois de son histoire, le Chœur de Saint Guillaume a interprété la Passion selon saint Jean, accompagné d’un ensemble d’instruments anciens, accordés au diapason baroque (« La » à 415 Hz). Cette expérience a été réitérée depuis avec la Passion selon saint Matthieu en mars 2013 et la Passion selon Saint Jean en 2014.

En 2013, dans le cadre du projet commun transfrontalier Vox Rheni, le Chœur de St-Guillaume et la Singakademie Ortenau dirigés par Erwin List ont interprété Un requiem allemand (Brahms) dans l'Église Saint-Paul de Strasbourg et l'Église Saint-Guillaume de Strasbourg et dans l'Ortenau à Rheinbischofsheim dans la région Rheinau (Bade-Wurtemberg) et à Sasbach (Ortenau) et la Messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach dirigée par le chef allemand Olaf Fütterer[36].

En 2014, en hommage à Erwin List pour ses 24 années de direction du Chœur de Saint-Guillaume, le chœur sous la direction d’Edlira Priftuli a interprété la cantate BWV 165 O heilges Geist- und Wasserbad de Jean-Sébastien Bach et un médaillon a été inauguré à son effigie sur la tribune de l'orgue pour ses 25 ans de direction[37].

Edlira Priftuli (2013-2021)

De décembre 2013 à 2021, Edlira Priftuli, titulaire d'un diplôme d'État en direction d'ensembles vocaux, dirige le Chœur de Saint-Guillaume. Elle a pris la direction, depuis 2016, des Petits Chanteurs de Saverne et elle a enseigné le chant choral au conservatoire Gautier d’Epinal.

Le Chœur de Saint-Guillaume et la Singakademie Ortenau ont mené plusieurs projets dans le cadre du projet commun transfrontalier Vox Rheni. En 2014, ils ont interprété la Passion selon saint Jean, le Miserere de Jan Dismas Zelenka et le Requiem (Mozart) de Wolfgang Amadeus Mozart sous la direction d'Edlira Priftuli. En 2015, ils ont présenté Elias (oratorio) de Felix Mendelssohn et l'Oratorio de Noël[Programme 1] dans le cadre d'un hommage à Albert Schweitzer, ancien organiste au Chœur de Saint-Guillaume. À cette occasion, l'Oratorio de Noël est enregistré sur un Disque compact avec l'Orchestre Municipal de Strasbourg[38].

En 2016, ils ont donné le Requiem de Verdi en l'église Saint-Paul de Strasbourg et près d'Achern[39], ainsi que le Magnificat (Bach) et la Missa Sapientiae d'Antonio Lotti.

En 2017, dans le cadre de "Strasbourg, Laboratoire d'Europe 1880-1930", le chœur a donné un concert autour de "La musique de Jean-Sébastien Bach et le Chœur de Saint-Guillaume, 130 ans d'histoire musicale partagée". Le Chœur de Saint-Guillaume et le Bach Collegium Strasbourg-Ortenau ont présenté des Missa Brevis la Messe Luthérienne BWV 234 en la majeur, le double concerto pour violon BWV 1043 en ré mineur et la Messe BWV 235 en sol mineur de Jean-Sébastien Bach.

En 2018, le Chœur de St-Guillaume a célébré le centenaire de l'Armistice du 11 novembre 1918 à Iéna en se produisant avec la Kantorei Saint-Michael de Iéna pour chanter le Requiem (Fauré) de Gabriel Fauré. En 2019, le chœur a présenté un programme autour des œuvres de Johannes Brahms.

Le Bach Collegium Strasbourg-Ortenau a invité des chefs à le diriger comme la violoniste Clémence Schaming, le professeur de violon baroque au Conservatoire de Strasbourg Stéphanie Pfister-Reymann et le fondateur de l'ensemble baroque La Petite Bande (Sigiswald Kuijken) et le pédagogue de Violon baroque Sigiswald Kuijken en 2016 et en 2018.

Les concerts récents

Béatrice Dunoyer prend la direction du Chœur de Saint-Guillaume en 2021 et 2022. Ancienne directrice musicale de la Maîtrise Cathédrale Saint-Étienne de Limoges (2009 à 2014), elle chante à la Schola Cantorum de Bâle. Elle dirige l'Ensemble vocal Eur'Aubade et le chœur régional de l’Association des sociétés chorales d'Alsace. Elle enseigne le chant en Maîtrise au conservatoire de Strasbourg.

Dans le cadre des Noëlies de 2021, le Magnificat de Francesco Durante (musicien) a été chanté par le Chœur de Saint-Guillaume[40]. Après deux ans d'interruption de la tradition des Passions, suite à la Pandémie de Covid-19 en France, le chœur de Saint-Guillaume interprète à nouveau, en 2022, la Passion selon saint Jean.

En 2022, à l'occasion de l'anniversaire de la création mondiale du Stabat Mater (Poulenc) par le Chœur de Saint-Guillaume en 1951, le chœur a chanté au Couvent des Dominicains de Guebwiller le Stabat Mater de Poulenc avec le Chœur des jeunes chanteurs du Conservatoire ainsi que l'Orchestre de l'Académie supérieure de Musique de Strasbourg de la Haute École des arts du Rhin, sous la direction de Claude Schnitzler. Le critique des Dernières Nouvelles d'Alsace écrit à propos de ce concert commémoratif dans son article intitulé « Un Stabat Mater qui fera date » : « L'ensemble choral - le Chœur de Saint-Guillaume préparé par Béatrice Dunoyer - orchestral et les solistes ont fait corps, et sublimé l'héritage musical laissé par Poulenc et par la famille Munch »[41].

Étienne Ferrer prend la direction du Chœur de Saint-Guillaume en 2022 et 2023. Violoncelliste, il est directeur d'orchestre et directeur de chœur. Il fonde l’Ensemble Lirico Spinto et dirige également, depuis 2016, la troupe strasbourgeoise Opéra Piano spécialisée dans l'opérette[42].

.JPG.webp)

Dans le cadre des 60 ans du jumelage entre Strasbourg et Stuttgart, Die Schöpfung (La Création) de Joseph Haydn a été chantée par le Chœur de St-Guillaume à Stuttgart avec la Stuttgarter Oratorienchor et Chœur philharmonique de Brno sous la direction du chef allemand Enrico Trummer. En novembre 2022, La Création a été à nouveau présentée au Palais des Fêtes de Strasbourg avec la Kantorei Saint-Michael de Iéna et l'Orchestre universitaire de Strasbourg sous la direction d'Étienne Ferrer[43]. En 1909 et 1911, le chœur l'avait déjà chantée au même endroit[3]. En 1925, le Chœur de Saint-Guillaume avait chanté dans cette salle de concerts, Le Roi David d'Arthur Honegger. Le chœur y retourne, par quatre fois, dans les années 1950 pour chanter, en 1951, la Missa Solemnis (Beethoven) et le Requiem (Verdi), en 1952, Un requiem allemand (Brahms) et, en 1956, les Scènes de Faust de Robert Schumann[44].

En 2023, le chœur de Saint-Guillaume chante, à Strasbourg et à Colmar, la Passion selon saint Matthieu avec la Maîtrise du Conservatoire de Strasbourg et le Bach Collegium Strasbourg Ortenau sous la direction du chef d'orchestre suisse Jean-Marie Curti[45].

En octobre 2023, il interprètera dans le cadre d'un concert caritatif, avec l'Orchestre symphonique des Médecins de France, le Schicksalslied ou Le Chant du Destin (op. 54) et le Gesang der Parzen ou Chant des Parques (op. 89) de Johannes Brahms au Palais des Fêtes de Strasbourg, construit il y a 120 ans et qui a été un haut lieu de la musique strasbourgeoise de 1903 à 1975[46]. Il y a 101 ans, en 1912, le Chœur de Saint-Guillaume avait interprété le Schicksalslied en première partie du Requiem allemand de Brahms au même endroit[3].

En 2024, la Passion selon saint Jean sera présentée par le Chœur de St-Guillaume, l'année du 300e anniversaire de sa création par Jean-Sébastien Bach et 128 ans après le premier concert à l'église de Saint-Guillaume.

Notes et références

Notes

- VR-2015-Depliant-F.pdf (sainte-aurelie.fr)

Références

- Jean R. Debrix, « M. Fritz Münch et le Chœur de l'église de Saint-Guillaume », La Vie en Alsace, , pp. 103-104 (lire en ligne)

- « UN CHOEUR, HISTOIRE VIVANTE DE STRASBOURG », sur choeurdesaintguillaume.com (consulté le )

- Érik Jung (dir.), Le chœur de Saint-Guillaume de Strasbourg, Strasbourg, Heitz, , 272 p., préface d'A. Honegger, p. XV-XVII, p. 10, p. 24, pp. 27-37, pp. 51-62, pp. 91-93, p. 139, p. 166, pp. 219-220

- Le Chœur Saint-Guillaume. 120 ans de présence dans la vie musicale de Strasbourg, Strasbourg, Compte d'auteur, , 36 p., pp. 6-8.

- Myriam Geyer, La vie musicale à Strasbourg sous l'empire allemand, 1871-1918, Paris, Société savante d'Alsace et Ecole nationale des Chartes, , 302 p. (ISBN 978-2904920233, lire en ligne), p. 235-247

- Albert Schweitzer, J.-S. Bach, le musicien-poète, Lausanne, Editions Maurice et Pierre Foetisch, , 322 p., p. 271

- Albert Schweitzer, J.-S. Bach, le musicien poète, Lausanne, Editions Maurice et Pierre Foetisch, , 322 p. (lire en ligne), Préface p. V

- Albert Schweitzer, Ma vie et ma pensée, Paris, Albin Michel, , 287 p. (ISBN 978-2-226-24643-1), p. 17-18

- Beat Föllmi, « Albert Schweitzer : interprète et exégète de Bach », Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses, année 2013, pp. 359-376 (lire en ligne)

- Charles Munch, Harry Lapp et la Société des Amis de la Musique de Strasbourg, Je suis chef d'orchestre, Ligugé Schiltigheim, Compte d'auteur, 1954 1991, 107 p., p. 13-14, pp. 26-27, p. 38, p. 22

- Geneviève Honegger, Charles Munch, un chef d'orchestre dans le siècle, correspondance., Strasbourg, La Nuée bleue, , 383 p. (ISBN 9782716502443), p. 39, pp. 88-89, p. 159, p. 183.

- Phonothèque de Suisse, « Arthur Honegger; Le Roi David. Psaume dramatique en 3 parties pour soprano, contralto, ténor, récitants, choeur mixte, 17 instrumentistes, H 37; ODEON; 123593 (HR1824) », sur fonatec.ch (consulté le )

- Sandrine Fuss Nikolic, La vie musicale strasbourgeoise à l'ombre de la croix gammée, Strasbourg, Jérôme Do Bentzinger éditeur, (ISBN 978-2-849-60534-9), p. 209, p. 212

- (de) Bach Cantates website, « Johannes-Passion BWV 245 Recordings - Part 8 M-2 », sur Bach Cantates website (consulté le )

- EMG Colonel, « "Lacrymosa" from Requiem" (Mozart) Choir Of St Williams Strasbourg Parlophone E 11082 », sur YouTube, (consulté le )

- (en) Internet Archive, « Münch, Fritz - Mozart Requiem (Odeon O-7708) 1928 », sur Internet Archive (consulté le )

- Jörg Einert, « Joh. Seb. Bach: ACH HERR, LASS DEIN LIEB ENGELEIN, Schlusschoral aus der Johannes-Passion », sur YouTube, (consulté le )

- Geneviève Honegger, Le Conservatoire et l'Orchestre philharmonique de Strasbourg, Strasbourg, Oberlin, , 256 p. (ISBN 2853691799), p. 87, p. 93

- Jean-Marc PRINTZ, « Histoire de Radio-Strasbourg PTT 1936 », sur 100 ans de radio (consulté le )

- Pierre Scherding, « Le Chœur de Saint-Guillaume de Strasbourg, un chapitre, de l'histoire de la musique en Alsace », Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses, , p. 139-141 (lire en ligne)

- (en) Discogs, « A-Honegger- Choir-of-St-Williams-Strasbourg-Fritz-Münch- Le-Roi-David »

, sur Discogs (consulté le )

, sur Discogs (consulté le ) - Benjamin François, « JS Bach : Cantate BWV 155, Mein Gott wie lang ach lange ? », sur France Musique Sacrées Musiques, (consulté le )

- Anne-Charlotte Rémond, « 1951, Strasbourg : Création du Stabat Mater de Francis Poulenc », sur France Musique, (consulté le )

- Jérémie Rousseau, « Stabat Mater de Poulenc », sur France Musique, (consulté le )

- France Musique, Jérémie Rousseau, « Introduction à l'émission "Stabat Mater de Francis Poulenc" - La Tribune des Critiques de Disque. », sur YouTube, (consulté le )

- « Fritz Munch et les chœurs de Saint-Guillaume de Strasbourg », Le Monde, (lire en ligne)

- Choeur de Saint-Guillaume, « /mozart-litaniae-de-venerabili-altaris-sacramento »

, sur Music Apple, (consulté le )

, sur Music Apple, (consulté le ) - Orchestre municipal de Strasbourg, « Litaniae de venerabili altaris sacramento in E-Flat Major, K. 243: Kyrie », sur YouTube, (consulté le )

- Benoît, « BACH - Oratorio de Noël / Fritz Münch », sur http://quartier-des-archives.blogspot.com/, (consulté le )

- Chœur de Saint-Guillaume, « Bach: Messe in B Minor, BWV 232 »

, sur Music apple, (consulté le )

, sur Music apple, (consulté le ) - Orchestre municipal de Strasbourg, « Messe in B Minor, BWV 232, Gloria: Gloria in excelsis », sur YouTube, (consulté le )

- « In Memoriam André Stricker »

, sur Alsace orgue, (consulté le )

, sur Alsace orgue, (consulté le ) - Hélène Georger-Vogt et Philippe Legin, « MATTER René Jean », sur Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace, 1995 et février 2021 (consulté le )

- « LE CHEF D'ORCHESTRE FRITZ MUNCH », Le Monde, (lire en ligne

)

) - BACH COLLEGIUM STRASBOURG... - Chœur de Saint-Guillaume | Facebook

- Adipso, « VOX Rheni 2013 », sur https://www.interreg-rhin-sup.eu,

- Marc Munch, « En l’honneur d’Erwin List », DNA, (lire en ligne)

- Chœur de Saint-Guillaume, « Oratorio de Noël de Bach », sur Spotifly, (consulté le )

- Marc Munch, « Un Requiem des deux côtés du Rhin », DNA, (lire en ligne)

- Noëlies, « CHOEUR DE SAINT-GUILLAUME BACH COLLEGIUM STRASBOURG Magnificat ! », 18 et 21 décembre 2021 (consulté le )

- Ch. K., « Un Stabat Mater qui fera date », DNA, (lire en ligne)

- Christophe Dilys, « lorchestre-et-ses-directeurs-musicaux », sur Orchestre Symphonique inter-Universitaire de Paris (consulté le )

- Christian Wolff, « Grandiose Création », DNA, (lire en ligne)

- BNUS, « affiche de concert de 1956 », sur BNUS

- B.FZ, « « La Passion selon saint Matthieu » à Strasbourg et Colmar », DNA, (lire en ligne

)

) - DNA, « Le palais des fêtes a 120 ans », DNA, (lire en ligne

)

)

Voir aussi

Bibliographie

- Le chœur de Saint-Guillaume : 120 ans de présence dans la vie musicale de Strasbourg (1905-2005), Chœur de Saint-Guillaume, Strasbourg, 2005, 36 p.

- Jean R. Debrix, « . Fritz Münch et le Chœur de l'église de Saint-Guillaume », La Vie en Alsace, 1er juillet 1938, pp. 103-104.

- Myriam Geyer, « Du chœur d'église au chœur de concert », in La vie musicale à Strasbourg sous l'Empire allemand (1871-1918), Publications de la société savante d'Alsace, Strasbourg, 1999, p. 223-238 (ISBN 2-904920-23-4) (mémoire de fin d'études de l'École des chartes).

- Geneviève Honegger, Charles Munch, un chef d'orchestre dans le siècle. Correspondance, La Nuée bleue, Strasbourg, 1992, 383 p.

- Geneviève Honegger, Le Conservatoire et l'Orchestre philharmonique de Strasbourg, Oberlin, Strasbourg, 1998, 256 p.

- Érik Jung (dir.), Le chœur de St-Guillaume de Strasbourg : un chapitre de l'histoire de la musique en Alsace (documents recueillis et publiés par Érik Jung, préface d'Arthur Honegger), Heitz, Strasbourg, 1947, 272 p.

- Charles Munch, Je suis chef d'orchestre, éditions de Conquistador, Ligugé, 1954, 107 p.

- Albert Schweitzer, J.-S. Bach, le musicien-poète, préface de Charles-Marie Widor, Editions Maurice et Pierre Foetisch, Lausanne, 1905, 322 p.

- Albert Schweitzer, Ma vie et ma pensée, Albin Michel, Paris, rééd. 2011.

- Société des Amis de la Musique, Charles Munch, Je suis chef d'orchestre, A compte d'auteur, Schiltigheim, rééd. 1991. Préface Harry Lapp, « Charles Munch et le Festival de musique de Strasbourg », pp. 13-46.

- Charles Will, « Le Chœur de Saint-Guillaume de Strasbourg », pp. 343-350, dans La musique en Alsace, hier et aujourd'hui, Librairie Istra, Strasbourg, 1970.

Articles connexes

- Protestantisme en Alsace

- Église Saint-Guillaume de Strasbourg

- Ernest Münch

- Fritz Münch

- Charles Münch

- Ernest-Geoffroy Munch

- Arthur Honegger

- Francis Poulenc

- Stabat Mater (Poulenc)

- Albert Schweitzer

- Conservatoire de Strasbourg

- Orchestre philharmonique de Strasbourg

- Festival de musique de Strasbourg

- Palais des Fêtes de Strasbourg

- Salle Pleyel