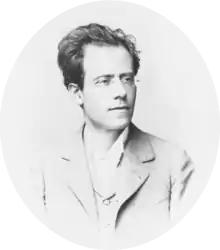

Gustav Mahler

Gustav Mahler (prononcé [ˈɡʊstaf ˈmaːlɐ] en allemand), né le à Kaliště dans l'empire d'Autriche et mort le à Vienne, est un compositeur et chef d'orchestre autrichien.

| Naissance |

Kaliště (Bohême - |

|---|---|

| Décès |

(à 50 ans) Vienne ( |

| Activité principale | Compositeur, chef d'orchestre |

| Style | Post-romantique |

| Activités annexes | Pianiste |

| Élèves | Bruno Walter et Otto Klemperer |

| Conjoint | Alma Mahler |

Œuvres principales

- Symphonie n° 2 "Résurrection" - Symphonie n° 3 - Symphonie n° 5 - Symphonie n° 9 - Das Lied von der Erde - Symphonie n° 8 "des Mille" - Symphonie n° 1 "Titan" - Symphonie n° 6 "Tragique" - Des Knaben Wunderhorn - Lieder eines fahrenden Gesellen - Symphonie n° 4

Plus célèbre en son temps comme chef d'orchestre, son nom reste attaché aujourd’hui à une œuvre de compositeur dont la dimension orchestrale et l'originalité musicale jettent un pont entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Il est l'auteur de neuf symphonies, dont une dixième qui ne comporte qu'un seul et unique mouvement (la réduction de la dernière est complète, mais son orchestration est inachevée) et de plusieurs cycles de lieder.

Biographie

Gustav Mahler voit le jour le dans une famille juive du village de Kaliště en Bohême[1]. Ses parents, Marie et Bernhard Mahler, de milieu modeste, sont aubergistes. À la fin de la même année, la famille s’établit dans la ville d'Iglau en Moravie, où Gustav passe son enfance au sein d'une fratrie de 14 enfants : Isidor (1858-1859), Ernst (1862-1875), Leopoldine (1863-1889), Karl (1864-1865), Rudolf (1865-1866), Alois (1867-1931), Justine (1868-1938), Arnold (1869-1871), Friedrich (1871-1871), Alfred (1872-1873), Otto (1873-1895), Emma (1875-1933) et Konrad (1879-1881).

Ses dons musicaux sont découverts très tôt[2]. En 1875, il est admis au conservatoire puis à l'université de Vienne, où il étudie le piano avec Julius Epstein et partage la chambre d’Hans Rott. Il suit parallèlement des conférences données par Anton Bruckner à l’université de Vienne.

Dès sa jeunesse, la musique et le mysticisme catholique attirent beaucoup Mahler, de même que la pensée juive, plus sans doute que les rituels juifs. Alma Mahler rapporte: « Il aimait l'odeur de l'encens et les chants grégoriens et ne pouvait jamais passer devant une église sans y entrer[3] ». Pour des raisons de convenance professionnelle, il se fait baptiser à Hambourg au début de 1897, mais la question juive le touche de près, notamment lorsque Cosima Wagner tente d'annuler son engagement à Vienne alors qu'il vénère et défend son mari. Selon le peintre et décorateur Alfred Roller, il ne cachera jamais son origine juive, mais ne l'affiche pas ostensiblement. Durant tout son mandat à l'opéra de Vienne, il a souffert de l'antisémitisme plus ou moins déclaré d'une partie du public. Sa musique fut bannie sous le Troisième Reich. L'inspiration chrétienne est apparente dans les Symphonies nº 2 et 8. L'élément juif est également présent sous diverses formes, notamment des emprunts à la musique klezmer ou au chant synagogal. « Je suis trois fois étranger sur la terre ! Comme natif de Bohême en Autriche, comme Autrichien en Allemagne, comme juif dans le monde entier[3] », dit-il.

En , Gustav Mahler, alors directeur de l'opéra de Vienne et compositeur déjà célèbre, rencontre Alma Schindler (1879-1964), de dix-neuf ans sa cadette. Alma est la fille du peintre paysagiste Emil Jakob Schindler mort en 1892 ; sa mère s'est remariée avec le peintre Carl Moll, élève de Schindler. Issue d'un milieu cultivé et excellente pianiste, la jeune fille s'intéresse à l'art et étudie la composition avec Alexander von Zemlinsky, beau-frère et ancien professeur d'Arnold Schönberg. Fasciné par sa beauté et son indépendance d'esprit, Mahler l'épouse le à Vienne, veille du jour où sa sœur Justine (1868-1938) se marie avec le violoniste autrichien Arnold Rosé.

Grâce à Alma, le compositeur rencontre des artistes éminents comme le poète dramatique Gerhart Hauptmann, les peintres Gustav Klimt et Koloman Moser ou le chef de file de l'avant-garde musicale viennoise Arnold Schönberg, dont Mahler devient le défenseur et le protecteur. Souvent sacrifiée au travail d'un mari exigeant, et à sa demande, Alma renonce à la composition pour partager la vie intellectuelle et sensible de cet époux qu'elle considère alors « comme l'homme le plus noble, le plus pur »[4] qu'elle ait jamais connu. Deux filles naissent en 1902 et 1904, Maria et Anna. Le , l'aînée, Maria, décède, emportée par la scarlatine ou la diphtérie[5].

Une grave crise éclate dans le couple au cours de l'été 1910 lorsque Alma, lui reprochant de ne pas faire son devoir d'époux, succombe au charme du jeune architecte Walter Gropius. Mahler consulte Sigmund Freud avec lequel il effectue une discussion-promenade de quatre heures[6]. L'entretien semble avoir été bénéfique au compositeur qui écrit à sa femme : « … Suis joyeux. Conversation intéressante… » Alma accompagne Mahler dans sa quatrième saison aux États-Unis et reste à ses côtés jusqu'à la fin de sa vie.

Durant sa dernière visite aux États-Unis, où il dirige l'orchestre philharmonique de New York, il contracte une infection généralisée le , peut-être favorisée par sa faiblesse cardiaque. Le , il donne son dernier concert (programme de musique italienne)[7]. Gravement malade, il quitte New York pour être traité pendant une semaine à Paris par le professeur Chantemesse. Se sentant condamné, il demande à retourner à Vienne, où il décède d'une endocardite[8] le , laissant inachevée sa Dixième symphonie (seul l'Adagio initial sera achevé). Le dernier mot qu’il prononce, un doigt levé dirigeant un orchestre invisible, est : « Mozart ! » adressé à Alma. Il est enterré dans la capitale autrichienne, au cimetière de Grinzing.

Amie proche et dévouée, compagnon de route de longue date, l'altiste Natalie Bauer-Lechner, garda un journal intime qui dépeint une image unique de la vie privée, professionnelle et créatrice de Mahler. Elle enregistra dans son journal plusieurs des déclarations du compositeur sur la musique, la littérature, la philosophie et sa vie (y compris une explication approfondie de la structure de sa troisième symphonie et de ses intentions de compositeur)[9] - [10] - [11].

Carrière

La première composition importante de Mahler, Das klagende Lied opus 1, qu’il présente au Prix Beethoven en 1880 en tant qu’opéra, est un échec. Il la transforme ultérieurement en cantate. Ce revers l'incite à orienter sa carrière vers la direction orchestrale. Il débute à Bad Hall cette même année puis dirige à Ljubljana, Olomouc, Cassel et à l'opéra allemand de Prague où ses interprétations de Mozart, Beethoven et Wagner lui valent ses premiers triomphes.

En 1886, il est engagé à l'opéra de Leipzig comme assistant d'Arthur Nikisch. Après les Lieder eines fahrenden Gesellen, il compose sa Symphonie no 1 et les Lieder Des Knaben Wunderhorn pendant ses vacances d’été à Steinbach-am-Attersee.

Nommé à l'Opéra royal de Budapest en 1888, il y crée sa Première Symphonie en 1889. L'exceptionnelle qualité de ses interprétations est à l'origine de l'enthousiasme de Johannes Brahms, pour qui « un tel niveau est inconcevable à Vienne ».

Nommé premier chef à l’opéra de Hambourg en 1891, il y reste jusqu'en 1897. C'est son premier poste de longue durée.

En 1897 Mahler, avec l'aide de Brahms et du critique Hanslick, devient directeur artistique du prestigieux opéra de Vienne (il s'est converti au catholicisme pour pouvoir obtenir ce poste dont les Juifs étaient alors exclus[12]). Il y débute avec Lohengrin le .

Il passe les dix années suivantes à Vienne et y acquiert une réputation de perfectionniste. Une analyse de ses relations avec les membres de l'orchestre confirme chez Gustav Mahler une tendance à obtenir d'eux le meilleur, jusque dans les plus petits détails. On dit par ailleurs qu'il imposa au public l'obligation d'assister à la représentation des opéras en leur entier sans quitter sa place, ce qui laisse supposer que l'on pouvait ne pas suivre cette règle jusque-là. À la Wiener Hofoper, il s'impose dans les opéras de Mozart, Beethoven et Wagner, entre autres, mais ne dédaigne pas non plus les répertoires italien, français et russe et veille aussi à présenter des œuvres contemporaines. Pendant cette période, il alterne la direction pour neuf mois de l’année et la composition le reste du temps — principalement à Maiernigg, où il possède une petite maison sur le Wörthersee — il y compose ses symphonies de la quatrième à la huitième.

En 1907 une maladie de cœur est diagnostiquée. La même année, il démissionne de son poste à Vienne du fait des constantes oppositions qu'il rencontre. Ce double coup du sort, Mahler semble l’avoir involontairement anticipé quelques mois auparavant quand il compose le final de sa sixième symphonie. Ce final comporte en effet trois puissants et terribles coups de marteau censés symboliser trois coups du destin frappant fatalement un héros et le précipitant dans un gouffre de désespoir sans fond comme l’exprime la poignante fin de l’œuvre. Alors que sa quatrième symphonie a reçu un accueil assez favorable, il lui faut attendre 1910 pour rencontrer à nouveau un véritable succès public avec la huitième symphonie à la création de laquelle assistent, le à Munich, les plus grands artistes et écrivains de l'époque, dont Thomas Mann.

Mahler, victime de constantes attaques antisémites, reçoit une offre pour diriger le Metropolitan Opera à New York. Il y dirige la saison de 1908 mais une compétition s'installe entre lui et Arturo Toscanini, récemment arrivé à New York. Mahler revient à New York l’année suivante mais pour y diriger l’orchestre philharmonique de New York. De cette période date l’achèvement de Das Lied von der Erde (Le Chant de la Terre) et de sa dernière symphonie achevée, la neuvième.

Analyse de l’œuvre et esthétique

La musique de Mahler est ancrée dans la tradition austro-allemande, celle de Jean-Sébastien Bach, de la première école de Vienne de Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven et Franz Schubert et de la génération romantique, Robert Schumann, Johannes Brahms et Felix Mendelssohn, mais surtout de Franz Liszt et d’Anton Bruckner, dont les vastes symphonies à thématiques métaphysico-existentielles anticipent les siennes. Cependant l’influence décisive de son œuvre fut Richard Wagner, le seul, selon lui, dont la musique possédait réellement un « développement » (cf. Forme sonate).

La musique de Mahler combine des influences romantiques — comme le fait de donner des titres à ses symphonies, ou de leur associer des programmes — avec l’utilisation de la musique populaire autrichienne et juive, et l’art contrapuntique, en utilisant les ressources de l’orchestre symphonique. Le résultat de sa recherche pour étendre son univers musical fut qu’il développa la forme symphonique au point d’en faire éclater le moule formel. Une symphonie se devait d’être, dans ses termes, un univers entier. De ce fait, Mahler rencontra des difficultés dans l'accueil de ses œuvres par ses contemporains. De plus, son perfectionnisme extrême le poussa à en réviser sans fin les détails d’orchestration.

On divise généralement ses symphonies selon trois périodes :

- La première période, marquée par la lecture et la mise en musique des poèmes du recueil Des Knaben Wunderhorn et parsemée de mélodies provenant de la musique de ces poèmes dans le tissue de ses quatre premières symphonies ;

- Dans la deuxième période, comprenant les trois symphonies suivantes, l’expression devient plus sévère, plus tragique, de la musique pure aussi, sans intentions programmatiques déclarées. Elle impressionna le public viennois tout autant qu’elle influença d’autres compositeurs ;

- La dernière période est marquée par une importance croissante de la polyphonie et comprend la Symphonie no 8 dite « des mille », la Neuvième Symphonie, la Dixième, inachevée, ainsi que le cycle de lieder avec orchestre Das Lied von der Erde (Le Chant de la Terre) qui est en fait une symphonie mahlérienne qui n'en porte pas le nom.

Mahler était obsédé par l’héritage de Beethoven. Tout en étant terrifié à l’idée d’écrire une symphonie qui portât le numéro neuf, il déclarait que chacune de ses propres symphonies était une « neuvième », avec autant d’impact et d’importance que celle de l'Ode à la joie. Peu de compositeurs ont à ce point mêlé leur vie personnelle et leur œuvre. Le manuscrit de la Dixième Symphonie de Mahler comporte des notes destinées à sa femme, qui avait une liaison avec Walter Gropius, et d’autres références autobiographiques.

Ces aspects conduisirent à considérer sa musique, encore longtemps après sa mort, comme emphatique, voire boursouflée. Claude Debussy, qui avait quitté ostensiblement la salle lors de la première de la 2e Symphonie à Paris, avait déclaré : « Ouvrons l’œil (et fermons l’oreille)… Le goût français n’admettra jamais ces géants pneumatiques à d’autre honneur que de servir de réclame à Bibendum. »

Pourtant, quels que soient la durée de ces œuvres ou l’effectif requis pour leur exécution, elles constituent toujours une démonstration d’orchestration magistrale, ce que les détracteurs les plus déterminés de sa musique étaient bien contraints de reconnaître. Même dans des œuvres se contentant d’un orchestre restreint, comme sa 4e Symphonie, la délicatesse de l’orchestration, son inventivité, le fait que les timbres soient partie intégrante de la composition font de Mahler l'héritier direct de Berlioz, musicien dont il connaissait très bien les partitions et qui figurait souvent à l'affiche des concerts qu'il donnait comme chef d'orchestre.

Mahler avait toujours cherché à innover et à étendre le genre symphonique, mais il était aussi un artisan minutieux, ce qui se voit dans ses méthodes de travail méticuleuses, dans la planification ordonnée de ses œuvres et dans ses études des maîtres antérieurs.

Mahler, grand maître d’un romantisme crépusculaire qu’il fait entrer dans la modernité, trait d'union entre Bruckner et Schoenberg, est un compositeur qui a synthétisé la leçon de ses maîtres allemands et autrichiens (Beethoven, Wagner, Bruckner), mais aussi de Berlioz, en portant le langage symphonique à un nouveau sommet. Certes les Français des années 1900 n’appréciaient pas son œuvre. C’était peu visionnaire, mais bien caractéristique d’une époque où la musique française et la musique allemande se livraient une guerre ouverte. La Quatrième Symphonie qui comporte une partie vocale fut sifflée lors de sa création en 1901 et ne fut acceptée par le public qu’en 1904, à Amsterdam.

Œuvre

Gustav Mahler laisse 18 œuvres principales à son catalogue.

Symphonies

| SYMPHONIES | |||||||

| Titre | Surnom | Tonalité | Composition | Création | Mouvements | Orchestration | Durée |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Symphonie nº 1 | "Titan" | Ré majeur | 1888-1896 | à Budapest | 4 (certaines versions comprennent le mouvement "Blumine" écarté par Mahler.) | Orchestre | 50 minutes environ |

| Symphonie nº 2 | "Résurrection" | Do mineur | 1888-1894 | à Berlin | 5 | Orchestre, contralto, soprano et chœur | 80–85 minutes |

| Symphonie nº 3 | Ré mineur | 1893-1896 | à Krefeld | 6 | Orchestre, alto et chœurs | 90 minutes environ | |

| Symphonie nº 4 | Sol majeur | 1899-1900 | à Munich | 4 | Orchestre et soprano | 55 minutes environ | |

| Symphonie nº 5 | Do dièse mineur | 1901-1902 | à Cologne | 5 | Orchestre | 70 minutes environ | |

| Symphonie nº 6 | "Tragique" | La mineur | 1903-1904 | à Essen | 4 | Orchestre | 75–85 minutes |

| Symphonie nº 7 | "Chant de la nuit" | Mi mineur | 1904-1905 | à Prague | 5 | Orchestre | 80–85 minutes |

| Symphonie nº 8 | "Symphonie des Mille" | Mi bémol majeur | 1906-1907 | à Munich | 2 | Orchestre, solistes et chœurs | 80–85 minutes |

| Symphonie nº 9 | Ré majeur | 1909-1910 | à Vienne | 4 | Orchestre | 80–85 minutes | |

| Symphonie nº 10 | "Inachevée" | Fa dièse majeur | 1910 | à Vienne | 5 (les cinq ont été composés par Mahler mais seul le premier est orchestré, les quatre autres mouvements ont été complétés et orchestrés par plusieurs musiciens mais c'est la version de Deryck Cooke qui est plébiscitée) | Orchestre | 25 minutes (premier mouvement seul) ou 75–80 minutes (les cinq). |

Lieder

| ŒUVRES VOCALES | ||||||

| Titre | Traduction | Texte | Composition | Chants | Durée | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Das klagende Lied | La Complainte | Gustav Mahler | 1878-1880 | 3 parties | 60–70 minutes | |

| Lieder aus der Jugendzeit | Chants de jeunesse

Trois Lieder, Cinq Lieder et Neuf premiers Wunderhorn Lieder |

Gustav Mahler | 1880-1883 | 17 | 40–45 minutes | |

| Lieder eines fahrenden Gesellen | Chants d'un compagnon errant | Gustav Mahler | 1884-1885 | 4 | 15–20 minutes | |

| Lieder nach Gedichten aus »Des Knaben Wunderhorn« | Lieder sur des poèmes du "Knaben Wunderhorn" | 1888-1894 | 13 | 55–60 minutes | ||

| Rückert-Lieder | Rückert-Lieder | Friedrich Rückert | 1901-1902 | 5 | 17–23 minutes | |

| Kindertotenlieder | Chants sur la mort des enfants | Friedrich Rückert | 1901-1904 | 5 | 25–30 minutes | |

| Das Lied von der Erde | Le Chant de la Terre | Li Bai, Meng Haoran, Wang Wei et Qian Qi traduits et adaptés par Hans Bethge | 1908-1909 | 6 | 65–70 minutes | |

Autres

- Le Chant de la Terre est considéré par son auteur comme une symphonie en six mouvements. C'est donc autant une œuvre symphonique qu'une œuvre vocale.

- Die Drei Pintos (en) (Les Trois Pintos). Cet opéra en trois actes et d'une durée de deux heures et demie, sur un livret de Theodor Hell (en) d'après Carl Seidel (de) fut à peine esquissé par Carl Maria von Weber. Soixante ans plus tard, Mahler reconstitua les esquisses, compléta la partition et l'orchestra en 1887. L'énorme travail accompli par Mahler pour achever l'opéra et s'approprier le style de Weber justifie qu'on inclue cette œuvre dans sa production.

- Le Symphonisches Präludium (Prélude symphonique) en do mineur de 1875-1876, souvent attribué à Mahler ou à Rudolf Krzyzanowski, un autre élève de Bruckner, est selon Benjamin-Gunnar Cohrs de la plume de Bruckner. Selon ce musicologue, il ressort clairement de son analyse stylistique que le matériel musical de ce mouvement symphonique en forme d'ouverture est bien de Bruckner, notamment car certaines de ses idées anticipent même des idées de la 9e Symphonie, que personne ne pouvait déjà connaître en 1876[13].

Postérité

Le rôle charnière de Mahler entre la période romantique et la période moderne n’est pas sans rappeler le rôle qu’avaient joué Haydn et Beethoven pour la musique romantique. Ses compositions eurent une influence décisive sur les compositeurs Alexander von Zemlinsky, Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton Webern, Dmitri Chostakovitch ainsi que sur les chefs d’orchestre Bruno Walter et Otto Klemperer, qu’il a tous les deux aidés dans leur carrière.

Ses mélodies, parfois à la limite de la rupture, son goût des grands intervalles expressifs, ses modulations abruptes, l’utilisation d’accords dissonants sur des points clefs quand le programme le requiert, la conduite des voix bien plus audacieuse que le contrepoint classique, ont rendu possible le passage à l’atonalité[14]. Parmi ses autres innovations, on trouve l’introduction d’instruments inhabituels dans l’orchestre (guitare, mandoline), ainsi que l’extension de la section des percussions.

En tant que chef d’orchestre, sa technique et ses méthodes ont survécu jusqu’à notre époque. Célèbre pour avoir dit que « la tradition, c’[est] de la paresse (ou de la négligence) », il exigeait un intense travail de répétitions avant un concert, ce qui conduisait à des tensions avec les orchestres qu’il dirigeait, quelle que pût être par ailleurs la qualité du résultat final.

« Mon temps viendra », disait Mahler face aux difficultés qu’il rencontrait pour faire accepter ses œuvres et c’est en effet ce qui se produisit vers les années 1960, notamment grâce à Leonard Bernstein, puis, plus tard, en 1971, grâce à l’illustration musicale du film de Luchino Visconti, adaptation de la nouvelle de Thomas Mann Mort à Venise, par l'utilisation de l’Adagietto de la 5e symphonie, qui va engendrer un véritable engouement pour sa musique et sortir définitivement son œuvre tout entière de l'oubli relatif dans lequel elle était tombée depuis sa mort.

En 2011, le musée d'Orsay consacre une exposition à Gustav Mahler grâce à des prêts des archives du Musikverein de Vienne ainsi que de la Médiathèque Musicale Mahler de Paris[15].

Hommages

- Le nom de Gustav Mahler a été repris par Rolf Habisreutinger pour baptiser un stradivarius. C'est peut-être l'instrument de musique ayant la plus grande valeur[16].

- La Principauté de Monaco, pour célébrer le centième anniversaire de sa mort, a émis un timbre-poste à son effigie, dessiné par Cyril de La Patellière et gravé par Claude Andreotto.

- En astronomie, sont nommés en son honneur (4406) Mahler[17], un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, et Mahler[18], un cratère de la planète Mercure.

- L’auteur Bernard Minier utilise Mahler dans sa série des Martin Servaz, le compositeur étant le trait d’union entre Martin Servaz, le personnage principal et récurrent de la série, et le criminel qu’il poursuit, Julian Hirtman

- Une étoile à son nom est posé sur le parvis de l'opéra d'État de Vienne, en Autriche.

Mahler en tant que figure de cinéma

- Mahler, un film de Ken Russell, Royaume-Uni, (1974), avec Robert Powell.

- Alma, la fiancée du vent (Bride of the Wind), un film de Bruce Beresford, Royaume-Uni/Allemagne/Autriche, 2001, avec Sarah Wynter et Jonathan Pryce.

- To live, I will die (Sterben werd ich um zu leben - Gustav Mahler), un film de Wolfgang Lesowsky, 1987, avec Reinhard Hauser.

- Conducting Mahler, un documentaire de Frank Scheffer (en), Pays-Bas, 1995, avec Simon Rattle, Riccardo Muti et Bernard Haitink.

Utilisation de la musique de Mahler au cinéma

- Début du final de la Symphonie nº 1 dans Papy fait de la résistance de Jean-Marie Poiré, 1983.

- Ich bin der Welt abhanden gekommen chanté par Klaus Michael Grüber dans Les Amants du Pont-Neuf de Leos Carax, 1991.

- Ich bin der Welt abhanden gekommen chanté par José van Dam dans Le Maître de musique de Gérard Corbiau en 1988.

- Symphonie nº 3 et adagietto de la Symphonie nº 5 dans Mort à Venise (Morte a Venezia) de Luchino Visconti, 1971.

- Quatuor pour cordes et piano en la mineur dans Shutter Island de Martin Scorsese, 2010.

- L'un des Lieder eines fahrenden Gesellen est facilement reconnaissable dans le thème qui parcourt Au-delà du bien et du mal de Liliana Cavani, 1977.

- L'introduction de la Symphonie nº 9, dans Birdman, réalisé par Alejandro González Iñárritu en 2014.

- Le cinquième mouvement de la Symphonie nº 5 est un élément clé dans la résolution de la première partie de Decision to Leave, réalisé par Park Chan-Wook en 2022.

- Dans le film Tár, du réalisateur Todd Field, sorti en janvier 2023, l'actrice Cate Blanchett joue le rôle d'une cheffe d'orchestre du Philharmonique de Berlin, dirigeant la répétition du premier mouvement de la célèbre Symphonie nº 5 de Gustav Mahler.

Théâtre et ballets

- Ronald Harwood : Mahler’s Conversion (2001, Faber Publishing).

- Francis Huster : Putzi (1991) et Mahler (2000).

- Dracula, pages tirées du journal d'une vierge (Dracula, Pages from a Virgin's Diary), un film-ballet expressionniste de Guy Maddin, Canada, 2001

Annexes

Exemples musicaux

| Dietrich Fischer-Dieskau (artiste lyrique - baryton) Berliner Philharmoniker (dir. Rudolf Kempe) (1955) Kindertotenlieder (Gustav Mahler) |

| I. Nun will die Sonn' so hell aufgehn |

| II. Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen |

| III. Wenn dein Mütterlein |

| IV. Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen |

| V. In diesem Wetter, in diesem Braus |

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Ouvrages en français

- Marc Vignal, Mahler, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Solfèges », (1re éd. 1966), 189 p. (OCLC 925647348, BNF 35822770).

- Theodor Reik : Variations psychanalytiques sur un thème de Gustav Mahler, Denoël, 1973, (ISBN 978-2-207-21879-2).

- Jean Matter : Connaissance de Mahler, Ed. L’Âge d’Homme, 1974.

- Paul-Gilbert Langevin : Le Siècle de Bruckner, la Revue Musicale, 1975.

- Theodor W. Adorno (trad. de l'allemand par Jean-Louis Leleu et Theo Leydenbach), Mahler : une physionomie musicale [« Mahler : eine musikalische Physiognomik »], Paris, Les Éditions de minuit, coll. « Le Sens commun », (1re éd. 1960 (de)), 265 p. (OCLC 716733922, BNF 34697601)

- Bruno Walter, Gustav Mahler, préface de Pierre Boulez, Mahler actuel ?, collection Pluriel, Le Livre de Poche, 1979.

- Kurt Blaukopf (en) (trad. de l'allemand par Béatrice Berlowitz, préf. Marc Vignal), Gustav Mahler [« Gustav Mahler : oder der Zeitgenosse der Zukunft »], Robert Laffont, , 396 p. (ISBN 2-221-00322-5, OCLC 77345887, BNF 34626753)

- Henry-Louis de La Grange, Gustav Mahler : Chronique d’une vie, vol. I : Vers la gloire (1860-1900), Paris, Fayard, , 1160 p.

- Henry-Louis de La Grange, Gustav Mahler : Chronique d’une vie, vol. II : L’Âge d’or de Vienne (1900–1907), Paris, Fayard,

- Henry-Louis de La Grange, Gustav Mahler : Chronique d’une vie, vol. I : Vers la gloire (1860-1900), Paris, Fayard,

- Henry-Louis de La Grange, Gustav Mahler, Paris, Éditions Fayard, (1re éd. 2007), 492 p. (ISBN 978-2-213-63078-6).

- Henry-Louis de La Grange : Vienne, une histoire musicale. Fayard, 1995, 417 p., (ISBN 978-2-213-59580-1) ;

- Henry-Louis de La Grange : Gustav Mahler, Lettres à sa femme. Éditions Henry-Louis de La Grange, Günther Weiss et Knud Martner, 2004 (traduit en anglais par Antony Beaumont : Gustav Mahler, Letters to his Wife, Cornell University Press, 2004, 431 p.)

- Alma Mahler : Ma vie, Hachette, 1985.

- Alma Mahler-Werfel : Journal intime traduit de l'allemand par Alexis Tautou. Rivages, 2010, (ISBN 978-2-7436-2036-3).

- Otto Klemperer : Écrits et entretiens, Collection Pluriel, Le Livre de Poche, 1985 ;

- Françoise Giroud : Alma Mahler, ou l’art d’être aimée, Robert Laffont, 1988 ;

- Philippe Chamouard : Gustav Mahler tel qu’en lui-même, Méridiens-Klincksieck, 1989 ;

- Natalie Bauer-Lechner : Souvenirs de Gustav Mahler, L'Harmattan, 2000.

- Stéphane Friédérich : Gustav Mahler, Actes Sud, 2004.

- Agnès Boucher : Comment exister aux côtés d'un génie, Fanny Mendelssohn,Clara Schumann, Alma Mahler et les autres, L'Harmattan, 2012.

- Agnès Boucher : Alma Mahler, naissance d'une ogresse, L'Harmattan, 2013, (ISBN 978-2-343-01208-7 et 978-2-296-96153-1).

- Christian Wasselin et Pierre Korzillius, Gustav Mahler : La symphonie-monde, Découvertes Gallimard, 2011.

- Evelyne Bloch Dano, L’âme sœur - Natalie Bauer-Lechner et Gustav mahler, Stock, 2021.

Ouvrages en allemand

- Wolfgang Johannes Bekh : Gustav Mahler, oder die letzten Dinge, Almathea, 2005;

- Jens Malte Fischer : Gustav Mahler, der fremde Vertraute, Biografie, Zsolnay, 2003;

- Constantin Floros : Gustav Mahler, Wiesbaden, 1985;

- Christian Glanz : Gustav Mahler, Holzhausen Verlag, 2001;

- Stefan Hanheide : Mahlers Visionen vom Untergang. Interpretationen der Sechsten Symphonie und der Soldatenlieder, Universität Osnabrück, 2004;

- Erich Wolfgang Partsch et Oska Pausch : Die Ära Gustav Mahler, Böhlau, 1997;

- Henry-Louis de La Grange et Günther Weiss : Ein Glück ohne Ruh'-Die Briefe Gustav Mahlers an Alma. Siedler Verlag, 1995, 575 p.

- Ferdinand Pfohl, Gustav Mahler, Eindrücke und Erinnerungen aus den Hamburger Jahren. (Éd. Knud Martner), Verlag der Musikalienhandlung Karl Dieter Wagner, Hambourg, 1973

- Wolfgang Schreiber : Gustav Mahler, Rowohlt Taschenbuch, Reinbek, 1971.

- Bruno Walter : Gustav Mahler, Noetzel Florian, 2001 (réédition).

Ouvrages en anglais

- Jonathan C. Carr : Gustav Mahler, Overlook TP, 1999.

- Stuart Feder : Gustav Mahler, a life in crisis, Yale University Press, 2004.

- Henry-Louis de La Grange : Gustav Mahler (1860-1901), éditions Doubleday, 1973, 982 p. (vol. 1);

- Henry-Louis de La Grange : Vienna, The Years of Challenge (1897-1904), Oxford University Press, 1995, 882 p. (vol. 2)

- Henry-Louis de La Grange : Vienna, Triumph and disillusion (1904-1907), Oxford University Press, 2000, 1000 p. (vol. 3)

- Henry-Louis de La Grange : A New Life Cut Short (1907-1911), Oxford University Press, 2008, 1758 p. (vol. 4)

- Norman Lebrecht : Mahler Remembered, Faber and Faber, 1987.

Discographie

- Édition complète (coffret de 18 CD) [Édition limitée], Compilation avec différents chefs d'orchestre dont Abbado (nº 6), Bernstein (nº 5), Boulez (nº 4), Chailly (nº 10), Giulini (Das Lied), Haitink (nº 3), Karajan (nº 9), Kubelik (nº 1), Mehta (nº 2), Sinopoli (nº 7), Solti (nº 8). Deutsche Grammophon (ASIN B003BZC2RU)

- Les Œuvres complètes (coffret de 17 CD), EMI Classics (ASIN B003D0ZNWY)

- Les Symphonies (coffret de 11 CD) [Édition de collection]. Leonard Bernstein. Deutsche Grammophon (ASIN B0033QC0WY).

- The Symphonies - Orchestral Songs (coffret de 12 CD) [Édition limitée]. Bernard Haitink. Decca/Philips (2019)

Notes et références

Notes

Références

- Henry-Louis de La Grange 2007, p. 11.

- Henry-Louis de La Grange 2007, p. 13.

- Alma Mahler-Werfel & Alexis Tautou (Traducteur) (trad. de l'allemand), Journal intime : suites, 1898-1902, Paris, Rivages, 2010, 300 p. (ISBN 978-2-7436-2036-3).

- Alma Mahler, Ma vie, Hachette, 1985, , 386 p. (ISBN 978-2-01-011239-3)

- Robert Seethaler, Le dernier mouvement, Paris, Sabine Wespieser Editeur, , 122 p. (ISBN 978-2-84805-434-6), p. 29

- « Et si Mahler avait été soigné par Freud? »

- « Mahler’s Last Concert »

- Tofield A, Gustav Mahler’s ‘Maladie Célèbre’: The life of a brilliant composer cut short by endocarditis from recurrent tonsillitis, European Heart Journal, 2019;40:3134–3135

- « Souvenirs de Gustav Mahler : Mahleriana - Mahler, Gustav - Fiche du livre », sur www.bibliotheques.cergypontoise.fr (consulté le )

- « Souvenirs de Gustav Mahler : Mahleriana - BnF catalogue général - Notice bibliographique », sur www.catalogue.bnf.fr (BnF) (consulté le )

- (en) Allan Kozinn, « Chaste Ascetic? A Letter Details Mahler’s Love Life », sur www.nytimes.com, (consulté le )

- « Gustav Mahler - Le temps advenu de Gustav Mahler », sur www.espritsnomades.com (consulté le )

- Benjamin-Gunnar Cohrs: Symphonisches Präludium – Composed by Anton Bruckner?, 2006/rev.2010 (en)

- Le coin du musicien : Mahler

-

- (fr) Présentation de l'exposition "Gustav Mahler" au musée d'Orsay, sur L'Intermède.com

- « Voici le Stradivarius le plus cher du monde - L'instrument - un violon alto - a pu être évalué 15 millions d'euros. Un disque révèle sa sonorité exceptionnelle. », sur www.lefigaro.fr (consulté le )

- « IAU Minor Planet Center », sur www.minorplanetcenter.net (consulté le )

- « Planetary Names: Crater, craters: Mahler on Mercury », sur planetarynames.wr.usgs.gov (consulté le )

Liens externes

- (en + de) La société Mahler à Vienne

- (de) La maison natale de Mahler

Bases de données et dictionnaires

- Site officiel

- Ressources relatives à la musique :

- Discogs

- (en) International Music Score Library Project

- (en) AllMusic

- (he) Bait La Zemer Ha-Ivri

- (de) Bayerisches Musiker-Lexikon Online

- (en) Carnegie Hall

- (it) Discografia Nazionale della Canzone Italiana

- (en) Discography of American Historical Recordings

- (en) Grove Music Online

- (de) MGG Online

- (en) MusicBrainz

- (en) Musopen

- (en) Muziekweb

- (en + de) Répertoire international des sources musicales

- (en) Songkick

- (en) VGMDb

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Allociné

- (en) AllMovie

- (de + en) Filmportal

- (en) IMDb

- Ressources relatives au spectacle :

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- Ressource relative à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- American National Biography

- Britannica

- Brockhaus

- Deutsche Biographie

- Enciclopedia italiana

- Enciclopedia De Agostini

- Gran Enciclopèdia Catalana

- Hrvatska Enciklopedija

- Larousse

- Nationalencyklopedin

- Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950

- Store norske leksikon

- Treccani

- Universalis

- Visuotinė lietuvių enciklopedija