Antonio Vivaldi

Antonio Lucio Vivaldi [anˈtɔːnjo ˈluːtʃo viˈvaldi][1] , né le à Venise et mort le à Vienne, est un violoniste et compositeur de musique classique italien[2]. Il était également prêtre de l'Église catholique.

| Surnom | Il Prete Rosso (Le Prêtre Roux) |

|---|---|

| Nom de naissance | Antonio Lucio Vivaldi |

| Naissance |

Venise |

| Décès |

(à 63 ans) Vienne |

| Activité principale | Compositeur |

| Style | Musique baroque |

| Activités annexes |

Violoniste Prêtre catholique |

| Élèves | Johann Georg Pisendel |

| Ascendants |

Giovanni Battista Vivaldi (père) Camilla Calicchio (mère) |

Œuvres principales

- La Follia (1703) (Réinterprétation)

- L'estro armonico (1711)

- Stabat Mater (1712)

- Filiae maestae Jerusalem (vers 1715)

- Nisi Dominus (vers 1716)

- Les Quatre Saisons (1725)

| Les Quatre Saisons : le Printemps | |

| Allegro | |

| Largo | |

| Allegro | |

Des difficultés à utiliser ces médias ? | |

|---|---|

Vivaldi a été l’un des virtuoses du violon les plus célèbres et les plus admirés de son temps (« incomparable virtuose du violon » selon un témoignage contemporain)[R 1] ; il est également reconnu comme l’un des plus importants compositeurs de la période baroque, en tant qu'initiateur principal du concerto de soliste, genre dérivé du concerto grosso. Son influence, en Italie comme dans toute l’Europe, a été considérable, et peut se mesurer au fait que Bach a adapté et transcrit plus d’œuvres de Vivaldi que de n'importe quel autre musicien.

Son activité s’est exercée dans les domaines de la musique instrumentale, particulièrement au violon mais également dédiée à une exceptionnelle variété d'instruments, de la musique religieuse et de la musique lyrique ; elle a donné lieu à la création d’un nombre considérable de concertos, sonates, opéras, pièces religieuses : il se targuait de pouvoir composer un concerto plus vite que le copiste ne pouvait le transcrire[3].

Prêtre catholique, sa chevelure rousse le fit surnommer il Prete rosso, « Le Prêtre roux », sobriquet peut-être plus connu à Venise que son véritable nom, ainsi que le rapporte Goldoni dans ses Mémoires[C 1]. Comme ce fut le cas pour de nombreux compositeurs du XVIIIe siècle, sa musique, de même que son nom, fut vite oubliée après sa mort. Elle ne devait retrouver un certain intérêt auprès des érudits qu’au XIXe siècle, à la faveur de la redécouverte de Jean-Sébastien Bach ; cependant, sa véritable reconnaissance eut lieu pendant la première moitié du XXe siècle, grâce aux travaux d'érudits ou musicologues tels Arnold Schering ou Alberto Gentili, à l'implication de musiciens tels Marc Pincherle, Olga Rudge, Angelo Ephrikian, Gian Francesco Malipiero ou Alfredo Casella, et à l'enthousiasme d'amateurs éclairés comme Ezra Pound.

Aujourd’hui, certaines de ses œuvres instrumentales, notamment les quatre concertos connus sous le titre Les Quatre Saisons, comptent parmi les plus populaires du répertoire classique.

Biographie

La vie de Vivaldi est mal connue, car aucun biographe sérieux, avant le XXe siècle, ne s’est préoccupé de la retracer. On s’appuie donc sur de rares témoignages directs, ceux du président de Brosses, du dramaturge Carlo Goldoni, de l’architecte allemand Johann Friedrich von Uffenbach, qui rencontrèrent le musicien, sur les quelques écrits de sa main et sur les documents de toutes natures retrouvés dans divers fonds d’archives en Italie et à l’étranger. Pour donner deux exemples concrets, ce n’est qu’en 1938 que Rodolfo Gallo a pu déterminer avec exactitude la date de son décès, portée sur l’acte retrouvé à Vienne[T 1], et en 1962, Éric Paul celle de sa naissance par l'identification de son acte de baptême. La date de 1678 qu'on supposait auparavant n’était jusqu'alors qu’une estimation de Marc Pincherle[P 1], basée sur les étapes connues de son parcours ecclésiastique[T 2].

Il en résulte que de nombreuses lacunes et imprécisions entachent encore sa biographie, et que se poursuivent les travaux de recherche. Certaines périodes de sa vie demeurent complètement obscures, de même que ses nombreux voyages entrepris ou supposés dans la péninsule italienne et à l’étranger. Cela est également vrai pour la connaissance de son œuvre, et l’on continue encore à retrouver des ouvrages de sa composition que l’on croyait perdus ou qui demeuraient inconnus, tel l'opéra Argippo, retrouvé en 2006 à Ratisbonne[4].

Jeunesse

Antonio Vivaldi nait à Venise le vendredi [T 3]; ce même jour, se produit dans la région un tremblement de terre. Il est immédiatement ondoyé, dès sa naissance, par la sage-femme et nourrice, Margarita Veronese, probablement en raison du séisme, ou parce que sa naissance s’était déroulée dans de mauvaises conditions qui pouvaient faire craindre la mort du nouveau-né[R 2]. L’hypothèse selon laquelle il était chétif et fragile dès sa naissance est plausible, car il devait plus tard toujours se plaindre d’une santé déficiente, résultant d’un « resserrement de poitrine » (strettezza di petto) que l’on imagine être une forme d’asthme[C 2]. Le baptême fut administré deux mois plus tard, le [T 2], à l’église paroissiale San Giovanni in Bragora dont dépendait le domicile de ses parents, à la Ca’ Salomon, Campo Grande[C 3] dans le sestiere del Castello, un des six quartiers de Venise.

Son père, Giovanni Battista Vivaldi (vers 1655[T 4]-1736), fils d'un tailleur de Brescia, était barbier, jouant du violon pour distraire les clients, puis devint violoniste professionnel ; sa mère, Camilla Calicchio, fille également d’un tailleur, était venue de la Basilicate. Ils s’étaient mariés en 1676 dans cette même église[T 4] et eurent huit autres enfants, dont deux moururent en bas âge, successivement : Margherita Gabriella (1680-?), Cecilia Maria (1683-?), Bonaventura Tommaso (1685-?), Zanetta Anna (1687-1762), Francesco Gaetano (1690-1752), Iseppo Santo (1692-1696), Gerolama Michaela (1694-1696), enfin Iseppo Gaetano (1697-?)[C 4]. Antonio, l'aîné, devait être le seul musicien parmi les enfants ; cependant, deux de ses neveux furent copistes de musique[T 3]. On avait les cheveux roux de façon héréditaire dans la famille Vivaldi, et Giovanni Battista était nommé Rossi dans les registres de la Chapelle ducale ; Antonio allait hériter de ce trait physique, qui lui valut son surnom de "Prêtre roux" pour la postérité.

Le père avait probablement plus de goût pour la musique que pour son métier de barbier, car on le vit engagé dès 1685 comme violoniste de la basilique Saint-Marc[T 4], haut lieu de la musique religieuse en Italie où s’étaient illustrés plusieurs grands noms de la musique, notamment Adrien Willaert, Claudio Merulo, les Giovanni Gabrieli, Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli. Sa célèbre maîtrise fut confiée la même année à Giovanni Legrenzi. Il fut, tout comme celui-ci et comme son collègue Antonio Lotti, parmi les fondateurs du Sovvegno dei musicisti di Santa Cecilia, confrérie de musiciens vénitiens[T 5]. À son engagement à la Chapelle ducale, il ajouta à partir de 1689 ceux de violoniste au teatro San Giovanni Grisostomo et à l’Ospedale dei Mendicanti.

Antonio apprit le violon auprès de son père, et il se révéla précoce et extrêmement doué. Tôt admis à la Chapelle ducale, il reçut peut-être, aucune preuve n’ayant été retrouvée, des leçons de la part de Legrenzi lui-même[C 5]. Ce ne put être cependant que de courte durée, et l’influence reçue minime, car celui-ci mourut en 1690. Il est certain néanmoins qu'Antonio Vivaldi bénéficia pleinement de l’intense vie musicale qui animait la basilique Saint-Marc et ses institutions, où de temps à autre il prenait la place de son père.

Celui-ci le destina très tôt à l’état ecclésiastique : ce fut probablement la recherche, pour son fils, d’une belle carrière qui le guida et fut la raison principale du choix de cette orientation, plus qu’une vocation du jeune garçon pour l’état sacerdotal, auquel il n'allait se consacrer que très peu durant sa vie grâce à des dispenses de l'Église, ce qui allait lui permettre de développer toutes ses aptitudes pour la musique et la composition ; cependant il porta la soutane sa vie durant et lisait son bréviaire tous les jours.

Il commença donc, à partir de l'âge de dix ans, à suivre les cours nécessaires à l’école de la paroisse San Geminiano et, le , ayant atteint l’âge minimum requis de quinze ans, il reçut la tonsure ecclésiastique des mains du patriarche de Venise, le cardinal Badoaro. Il n’abandonna pas pour autant ses activités musicales et fut d’ailleurs nommé, en 1696, musicien surnuméraire à la Chapelle ducale, et reçu membre de l’Arte dei sonadori, guilde de musiciens[R 3]. Il reçut les ordres mineurs à la paroisse San Giovanni in Oleo, sous-diaconat le , à l'âge de vingt-et-un ans, puis le diaconat le . Enfin, âgé de vingt-cinq ans, il fut ordonné prêtre le [T 6]. Il a pu continuer à vivre dans sa famille, avec ses parents, jusqu'à leur décès, le père et son fils continuant d’ailleurs à travailler en étroite collaboration.

Bien que mal connu, le rôle qu’a joué Giovanni Battista Vivaldi dans la vie et le développement de la carrière de son fils Antonio semble d’une importance primordiale et prolongée, puisqu’il décéda cinq ans seulement avant lui. Il semble qu'il lui ait ouvert bien des portes, notamment dans le milieu de l’opéra[T 7], et qu'il l’ait accompagné dans de nombreux voyages.

Maître de violon au Pio Ospedale della Pietà

À la même époque, le jeune homme avait été choisi comme maître de violon par les autorités du Pio Ospedale della Pietà (hospice, orphelinat et conservatoire de musique de haut niveau) et engagé à cet effet en août 1703[T 8], aux appointements annuels de 60 ducats[C 6]. En italien, le mot Pietà ne signifie pas Piété mais Pitié.

Fondée en 1346, cette institution religieuse était le plus prestigieux des quatre hospices financés par la Sérénissime République[T 9] et destinés à recueillir les jeunes enfants abandonnés, orphelins, naturels, ou de famille indigente — les autres établissements avaient pour nom : Ospedale dei Mendicanti, Ospedale degli Incurabili, Ospedale dei SS. Giovanni e Paolo. Les garçons y séjournaient jusqu'à l’adolescence, puis partaient en apprentissage, mais la Pietà n'abritait que des filles[T 9]. Cloîtrées presque comme des religieuses, certaines d'entre elles recevaient une éducation musicale poussée, ce qui en faisait des chanteuses et des musiciennes de valeur : quelques-unes pouvaient chanter les parties de ténor et de basse des chœurs et jouer de tous les instruments. Une hiérarchie distinguait les jeunes filles, selon leur talent : à la base se trouvaient les figlie di coro ; plus expérimentées étaient les privilegiate di coro qui pouvaient prétendre à être demandées en mariage et pouvaient se produire à l’extérieur ; au sommet étaient les maestre di coro qui pouvaient instruire leurs compagnes[C 7]. Des concerts publics et payants étaient organisés et très courus des mélomanes et des amateurs d’aventures galantes. Chaque ospedale avait un maître de chœur, maestro di coro, responsable de l’enseignement de la musique (le terme s’applique à la musique vocale, mais aussi instrumentale), un organiste, un professeur d’instruments, maestro di strumenti, et d’autres professeurs spécialisés[T 10]. Dans sa lettre du adressée à M. de Blancey, Charles de Brosses écrivit[PB 1] :

« La musique transcendante ici est celle des hôpitaux. Il y en a quatre, tous composés de filles bâtardes ou orphelines, et de celles que leurs parents ne sont pas en état d’élever. Elles sont élevées aux dépens de l’État, et on les exerce uniquement à exceller dans la musique. Aussi chantent-elles comme des anges, et jouent du violon, de la flûte, de l’orgue, du hautbois, du violoncelle, du basson ; bref, il n’y a si gros instrument qui puisse leur faire peur. Elles sont cloîtrées en façon de religieuses. Ce sont elles seules qui exécutent, et chaque concert est composé d’une quarantaine de filles. Je vous jure qu’il n’y a rien de si plaisant que de voir une jeune et jolie religieuse, en habit blanc, avec un bouquet de grenades sur l’oreille, conduire l’orchestre et battre la mesure avec toute la grâce et la précision imaginables. Leurs voix sont adorables pour la tournure et la légèreté ; car on ne sait ici ce que c’est que rondeur et sons filés à la française. (…) Celui des quatre hôpitaux où je vais le plus souvent et où je m’amuse le mieux, c’est l’hôpital de la Piété ; c’est aussi le premier pour la perfection des symphonies. »

Dans ses Confessions, Jean-Jacques Rousseau donna un autre témoignage de la qualité de ces orchestres de jeunes filles qu’il put apprécier pendant son séjour à Venise de 1743 à 1744 où il fut secrétaire de l’ambassadeur de France à Venise ; on sait qu'il fut d'ailleurs par la suite un sectateur inconditionnel de la musique italienne, comme en fait foi sa fameuse Lettre sur la musique française[5].

Disposer à volonté de ces musiciennes chevronnées, sans souci du nombre ni du temps passé ou du coût était un avantage considérable pour un compositeur, qui pouvait ainsi donner libre cours à sa créativité et mettre à l’essai toutes sortes de combinaisons musicales. Or, dès cette époque, le jeune maître de violon avait certainement commencé sa carrière de compositeur et commencé à se faire remarquer par ses œuvres diffusées en manuscrits, sa renommée naissante a pu justifier son choix pour ce poste important.

Cet engagement n’était pas perpétuel, mais soumis au vote régulier des administrateurs. L’esprit d’indépendance de Vivaldi lui a valu à plusieurs reprises un vote défavorable et un éloignement temporaire. En 1704, il se vit confier l’enseignement de la viola all’ inglese avec un salaire porté à cent ducats, et en 1705 celui de la composition et de l’exécution des concertos, son salaire étant augmenté à cent cinquante ducats annuels, somme minime à laquelle s’ajoutait la rémunération des messes quotidiennes dites pour la Pietà ou pour de riches familles patriciennes également acheteuses de concertos.

La direction musicale de la Pietà était assurée depuis 1701 par Francesco Gasparini, « maestro di coro ». Celui-ci, musicien de talent et extrêmement fécond (il composa plus de soixante opéras), consacrait cependant une part prépondérante de son activité à monter des opéras au théâtre Sant'Angelo[6]. Il se déchargea donc sur Vivaldi d’un nombre croissant de tâches, lui permettant de devenir, de fait, le principal animateur de musique de l’établissement.

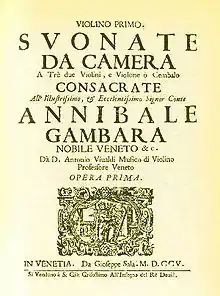

Édition des premières œuvres

Puisque Vivaldi avait été chargé d’enseigner la composition des concertos aux jeunes filles de la Pietà en 1705, il faut supposer qu’il avait déjà, à cette époque, une solide réputation de compositeur. Ses œuvres avaient déjà circulé sous la forme de copies manuscrites, pratique courante à cette époque, quand il décida, en 1705, de faire imprimer son Opus I (douze Sonates en trio, op. 1, conclues par son œuvre La Follia, la plus connue) par l’éditeur de musique le plus connu de Venise, Giuseppe Sala.

Ce recueil comprenait douze sonates da camera a tre dédiées au comte Annibale Gambara, un noble vénitien, originaire comme lui de Brescia en Lombardie. Ces sonates en trio de facture assez traditionnelle se démarquaient encore peu de celles de Arcangelo Corelli.

Cette même année, Vivaldi prit part à un concert chez l’abbé de Pomponne, alors ambassadeur de France[C 8] : il resta, en quelque sorte, le musicien officiel de la représentation diplomatique française à Venise. Lui et ses parents habitèrent dès lors dans un appartement du campo dei SS. Filippo e Giacomo, situé derrière la basilique Saint-Marc[C 9].

En 1706, les Vivaldi, père et fils, furent désignés dans un guide destiné aux étrangers (Guida dei forestieri en Venezia) comme les meilleurs musiciens de la ville[R 3].

Renoncement à dire la messe

Il se consacra alors exclusivement à la musique, car à l’automne 1706, il cessa définitivement de dire la messe. François-Joseph Fétis, qui, par ailleurs, ne consacra à Vivaldi qu’une demi-page dans sa monumentale Biographie universelle des musiciens et biographie générale de la musique publiée en 1835, rapporta une explication[7], démentie par les écrits de l’intéressé lui-même, redécouverts depuis lors, mais qui fit florès :

« On rapporte sur Vivaldi cette anecdote singulière : disant un jour sa messe quotidienne, il lui vint une idée musicale dont il fut charmé ; dans l’émotion qu’elle lui donnait, il quitta sur-le-champ l’autel et se rendit à la sacristie pour écrire son thème puis il revint achever sa messe. Déféré à l’inquisition, il fut heureusement considéré comme un homme dont la tête n’était pas saine, et l’arrêt prononcé contre lui se borna à lui interdire la célébration de la messe. »

Dans une lettre écrite en 1737, Vivaldi exposa une raison différente et plausible, à savoir que la difficulté respiratoire, cette oppression de poitrine, qu’il avait toujours éprouvée, l’aurait obligé à plusieurs reprises à quitter l’autel sans pouvoir terminer son office (la messe impliquant de lever les bras haut pour louer) ; il avait ainsi volontairement renoncé à cet acte essentiel de la vie d’un prêtre catholique[8]. Pour autant, il ne renonça pas à l’état ecclésiastique, continuant sa vie durant à en porter l’habit et à lire son bréviaire ; il était d’ailleurs extrêmement dévot. Dans son Historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler en deux volumes (1790/1792), le compositeur et musicographe Ernst Ludwig Gerber affirme même qu’il était « extraordinairement bigot »[9] — ce qui ne l’empêcha pas de se consacrer pendant toute sa carrière à des activités séculières bien loin des préoccupations normales et habituelles d’un prêtre.

Début d’une renommée européenne

Par sa virtuosité et la diffusion croissante de ses compositions, Vivaldi sut s’introduire efficacement dans les milieux les plus aristocratiques. Il fréquentait le palais Ottoboni. En 1707, lors d’une fête donnée par le prince Ercolani, ambassadeur de l’empereur d’Autriche, il participa à une joute musicale qui l’opposa à un autre prêtre violoniste, don Giovanni Rueta, musicien bien oublié aujourd’hui, mais protégé de l’Empereur lui-même : un tel honneur ne pouvait être accordé qu’à un musicien jouissant déjà de la plus haute considération.

Dans la même période, plusieurs musiciens étrangers vinrent séjourner à Venise. Pendant le carnaval de 1707, Alessandro Scarlatti fit représenter au théâtre San Giovanni Grisostomo (celui-là même où le père Vivaldi était violoniste) deux de ses opéras de facture napolitaine : Mitridate Eupatore et Il trionfo della libertà. L’année suivante, son fils Domenico Scarlatti, le fameux claveciniste, vint étudier auprès de Gasparini auquel s’était lié d’amitié son père. Enfin, Georg Friedrich Haendel, sur la fin de son séjour italien, vint aussi dans la ville des lagunes et y fit représenter triomphalement, le , son opéra Agrippina dans le même théâtre San Giovanni Grisostomo. Même si l’on n’en a pas de preuve certaine, tout — les lieux fréquentés comme les personnes côtoyées — laisse penser que Vivaldi ne put pas manquer de rencontrer ces confrères, qui lui donnèrent peut-être l’envie de s'essayer à l’opéra. Cependant, aucune influence stylistique ne peut se déceler dans leurs productions respectives[C 10].

Vivaldi eut encore l’occasion d’accroître le cercle de ses relations de haut rang avec la venue à Venise, en voyage privé de à , du roi Frédéric IV de Danemark. Celui-ci arrivait à Venise avec l’intention de profiter du célèbre carnaval vénitien. Débarqué le , il assista dès le lendemain à la Pietà à un concert dirigé par Vivaldi. Il devait pendant son séjour entendre plusieurs fois d’autres concerts des jeunes filles sous la direction de leur maestro di violino qui finalement dédia à Sa Majesté, avant son départ le , son opus 2 consistant en douze sonates pour violon et basse continue, juste sorti des presses de l’imprimeur vénitien Antonio Bortoli. Le souverain, amateur de musique italienne et de belles femmes, emportait également douze portraits de jolies Vénitiennes peints en miniature à son intention par Rosalba Carriera.

L’empressement de Vivaldi à l’égard du roi du Danemark était peut-être lié à l’évolution de ses rapports avec les gouverneurs de la Pietà dont le vote, en février, avait mis fin à ses fonctions. De cette date à , un flou complet entoure ses activités. Cependant, son père fut engagé en 1710 comme violoniste au théâtre Sant’Angelo, l’un des nombreux théâtres vénitiens produisant des opéras[10]. C’est peut-être par son entremise qu’Antonio approfondit ses relations avec Francesco Santurini, douteux impresario de ce théâtre qui y était également l’associé de Gasparini.

On sait en tout cas qu’il était présent à Brescia en , et l’hypothèse d’un voyage à Amsterdam est évoquée[R 4].

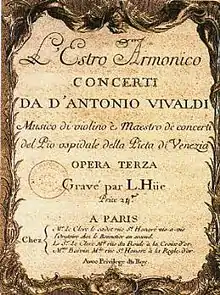

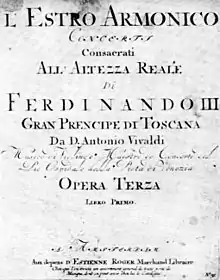

L'estro armonico

.jpg.webp)

C’est en effet à Amsterdam que Vivaldi devait dorénavant confier l’édition de ses œuvres au célèbre éditeur de musique Étienne Roger et à ses successeurs, insatisfait de ses premiers imprimeurs vénitiens.

Son opus 3, recueil de douze concertos pour instruments à cordes intitulé L'estro armonico, sortit des presses d’Estienne Roger en 1711. Il était dédié à l’héritier du Grand-duché de Toscane, Ferdinand de Medicis, prince de Florence (1663-1713), et marqua une date capitale dans l’histoire de la musique européenne : de cet ouvrage date en effet la transition entre le concerto grosso et le concerto de soliste moderne.

Ouvrages contemporains et posthumes, les recueils de Giuseppe Torelli (opus 8 édité en 1709) et de Arcangelo Corelli (opus 6 édité en 1714) restaient fidèles à la forme du concerto grosso ; Vivaldi proposait de façon inédite dans son recueil des concertos grossos de facture traditionnelle, généralement en quatre mouvements (lent-vif-lent-vif) avec opposition concertino-ripieno (les numéros 1, 2, 4, 7, 10 et 11) et des concertos solistes dont la structure en trois mouvements (vif-lent-vif) est celle de l'ouverture à l'italienne. Le soliste virtuose y est confronté seul à l’orchestre (numéros 3, 6, 9, 12 ; les numéros 5 et 8, avec deux solistes, sont à classer dans cette seconde catégorie).

Choisir le très réputé éditeur hollandais était un moyen privilégié d’accéder à la célébrité européenne : L'estro armonico parvint, sous forme de copie manuscrite, au fond de la Thuringe, entre les mains de Johann Gottfried Walther, grand amateur de musique italienne, cousin et ami de Johann Sebastian Bach. Ce dernier, alors en poste à Weimar, fut si enthousiasmé par les concertos de Vivaldi qu’il en transcrivit plusieurs pour le clavier : exercice de style impressionnant — tant les caractéristiques musicales du violon et du clavecin sont différentes —, mais diversement apprécié. Ainsi, Roland de Candé remarque : « Pour habile que soit le magnifique travail de J.S. Bach, ces transcriptions n’ajoutent rien à sa gloire. J’avouerai même, au risque de blasphémer, que les concertos vivaldiens, d’essence violonistique, me paraissent tout à fait dénaturés par l’exécution au clavecin ou à l’orgue[C 11]. »

On retrouve la trace de Vivaldi à partir de : il fut, ce mois-là, à nouveau investi de ses fonctions à la Pietà. L’année 1712 voit la création à Brescia de l’un de ses grands chefs-d’œuvre de musique religieuse, le Stabat Mater pour alto, composition poignante et d’une haute inspiration.

Compositeur d’opéras

| Les 4 saisons : l'Été | |

| Allegro non molto | |

| Adagio | |

| Presto | |

Des difficultés à utiliser ces médias ? | |

|---|---|

C’est seulement en 1713 — il avait trente-cinq ans — que Vivaldi aborda pour la première fois l’opéra, la grande affaire de tout compositeur de renom dans cette Italie du début du XVIIIe siècle.

Son statut d’ecclésiastique, déjà bien compromis de réputation par son comportement inhabituel, le fit peut-être hésiter à prendre ce tournant plus tôt. Si l’on admirait le virtuose et le compositeur, sa personnalité fantasque et le caractère ambigu de son entourage féminin sentaient le scandale. Or, œuvrer dans le milieu interlope de l’opéra n’était pas le gage de la meilleure moralité, à bien des points de vue ; cette activité jouissait d’un tel succès populaire qu’elle devait nécessairement intéresser les aigrefins ou tourner la tête des chanteurs les plus talentueux, dont les caprices, les excentricités et les aventures défrayaient la chronique.

Les méthodes des impresarios étaient parfois d’une honnêteté toute relative. Ainsi, Gasparini et Santurini s’étaient retrouvés au tribunal pour avoir enlevé et rossé deux cantatrices mécontentes de n’avoir pas reçu le salaire convenu — l’une d’elles était même très malencontreusement tombée dans un canal ; la bienveillance des juges avait pu être obtenue grâce à l’intervention de relations influentes.

Venise s’étourdissait dans les fêtes[11] comme pour exorciser son irréversible déclin politique, dont le contrepoint était une floraison artistique sans précédent. La folie de l’opéra en faisait partie : Marc Pincherle a chiffré à quatre cent trente-deux le nombre d’œuvres représentées à Venise entre 1700 et 1743. Comment un musicien de génie et ambitieux pouvait-il rester à l’écart de ce mouvement qui pouvait amener la célébrité et les plus grands succès ?

Le livret du premier opéra de Vivaldi, Ottone in villa fut écrit par Domenico Lalli, en fait le pseudonyme de Sebastiano Biancardi, poète napolitain et escroc à ses heures qui, recherché par la police de Naples, était venu se réfugier à Venise. Les deux hommes s’étaient liés d’amitié. Le nouvel opéra fut créé non à Venise, mais pour une raison inconnue, le à Vicence où Vivaldi s’était rendu, avec son père, après avoir obtenu un congé temporaire des autorités de la Pietà. Pendant son séjour à Vicence, il participa à l’exécution de son oratorio la Vittoria navale predetta dal santo pontefice Pio V Ghisilieri (dont la musique a été perdue) à l’occasion de la canonisation du pape Pie V.

Après Ottone in villa, Vivaldi devait composer un ou plusieurs opéras presque chaque année jusqu’en 1739 : à l’en croire, il en aurait écrit 94. Cependant, le nombre de titres identifiés reste inférieur à 50 et moins de 20 ont été conservés, complètement ou partiellement en ce qui concerne la musique qui, contrairement aux livrets, n’était jamais imprimée.

Impresario du teatro Sant’Angelo

L’étrange Prêtre Roux ne devait pas se contenter de composer de la musique d’opéras et d’en diriger, avec son violon, l’interprétation. Dès la fin de l’année 1713, il assura, sinon en titre, du moins en fait, la fonction d’« impresario » du Teatro Sant'Angelo — ce terme d’impresario devant s’entendre comme « entrepreneur » en succession de Santurini, douteux homme d’affaires déjà cité plus haut. L’impresario cumulait toutes les responsabilités : administration, établissement des programmes, engagement des musiciens et chanteurs, financement, etc. Malgré ses incommodités physiques — réelles ou prétendues — Vivaldi assuma toutes ces tâches prenantes en y incluant la composition des opéras, sans pour autant renoncer à ses fonctions moins rémunératrices, mais plus nobles à la Pietà ou à composer sonates et concertos pour l’édition ou le compte de divers commanditaires (institutions religieuses, riches et nobles amateurs) : en 1714 il composa pour la Pietà son premier oratorio, Moyses Deux Pharaonis — dont la musique est perdue — et fit éditer à Amsterdam son opus 4 intitulé La Stravaganza. Ce recueil de 12 concertos pour violon dédiés à un jeune noble vénitien de ses élèves, Vettor Dolfin[12], fixait de façon quasi définitive la forme du concerto de soliste en trois mouvements : Allegro - Adagio - Allegro.

Le Sant’Angelo, bien situé sur le Grand Canal près du palazzo Corner-Spinelli, ne jouissait pas d’une situation juridique très claire. Fondé par Santurini en 1676 sur un terrain appartenant aux familles patriciennes alliées des Marcello et Capello, il ne leur avait pas été restitué au terme de la concession, Santurini continuant à l’exploiter sans titre comme si de rien n’était et malgré les démarches effectuées par les propriétaires. Cet état de fait devait perdurer au profit de Vivaldi opérant de façon officielle de l’automne 1713 au Carnaval 1715, mais aussi, le plus souvent, par l’intermédiaire de prête-noms (Modotto, Mauro, Santelli, Orsato), parmi lesquels nous retrouvons également son père. Quant à Santurini, il devait décéder en 1719. L’opacité des opérations de gestion laissait planer le doute sur l’honnêteté de l’impresario et de ses comparses et des bruits coururent sur des détournements de fonds, des abus de confiance… Il est en outre possible que la position de Vivaldi à la Pietà permît également des arrangements favorables en matière de prestations musicales ou d’autre nature. C’est dans ce théâtre Sant’Angelo que Vivaldi produisit à l’automne 1714 son second opéra, Orlando finto pazzo. Il annota en marge du manuscrit « Se questa non piace, non voglio più scrivere di musica » (« si celui-ci [cet opéra] ne plaît pas, je ne veux plus écrire de musique »)[R 5]. De fait, et bien qu’on n’ait pas d’échos du succès de ce second opéra, il continua à en écrire et pendant les quelques années qui suivirent, ses diverses activités de compositeur, Maestro dei Concerti, virtuose du violon, impresario se poursuivirent à un rythme soutenu.

En 1715, il composa et produisit au Sant’Angelo le pasticcio Nerone fatto Cesare ; en visite à Venise, l’architecte mélomane Johann Friedrich Armand von Uffenbach venu de Francfort assista à trois de ses représentations. Il lui commanda des concertos : trois jours plus tard Vivaldi lui en apporta dix, qu’il prétendit avoir composés tout spécialement. Il se fit également enseigner sa technique violonistique et témoigna dans une lettre de l’extraordinaire virtuosité de Vivaldi :

« … vers la fin Vivaldi interpréta un accompagnement en solo admirable, qu’il enchaîna avec une cadence qui m’épouvanta vraiment, car on ne saurait jamais jouer quelque chose d’aussi impossible, ses doigts arrivaient à un fétu de paille du chevalet, laissant à peine la place pour le parcours de l’archet et ceci sur les quatre cordes, avec des fugues et une rapidité incroyable, ceci étonna tout le monde ; je dois cependant avouer que je ne peux dire avoir été charmé, parce que ce n’était pas aussi agréable à entendre que ce n’était fait avec art[13]. »

Pendant les saisons qui suivirent, Vivaldi composa et présenta au Sant’Angelo successivement en 1716, Arsilda, regina di Ponto et en 1717 l’Incoronazione di Dario. Arsilda fut la cause de la rupture avec Domenico Lalli, auteur du livret. En effet, celui-ci fut tout d’abord censuré et Lalli rendit responsable Vivaldi du fait des modifications que ce dernier avait demandées. Cette brouille définitive devait par la suite interdire à Vivaldi de se produire aux théâtres San Samuele et San Giovanni Grisostomo dont Lalli allait devenir l’imprésario attitré[R 6].

Mais son activité de compositeur put se développer au San Moisè, pour lequel il composa en 1716 la Costanza trionfante, en 1717 Tieteberga et en 1718 Armida al campo d'Egitto.

La même période vit la publication, à Amsterdam chez Jeanne Roger, de l’Opus 5 (six sonates pour un ou deux violons avec basse continue) et la création pour la Pietà, en , du seul oratorio qui nous soit parvenu, chef-d’œuvre de la musique religieuse : Juditha triumphans qui était aussi une pièce de circonstance destinée à commémorer la victoire du Prince Eugène sur les Turcs à Petrovaradin : l’allégorie oppose la chrétienté, personnifiée par Judith à la puissance turque représentée par Holopherne[14].

Violoniste à la Chapelle de la Cour ducale de Saxe à Dresde, Johann Georg Pisendel vint en 1717 passer une année à Venise aux frais de son prince pour se former auprès du maître vénitien ; à l’exception des jeunes filles de la Pietà, Pisendel devint ainsi l’un de ses seuls disciples connus (les deux autres sont les violonistes Giovanni Battista Somis et Daniel Gottlieb Treu (de)[C 12]). Les deux hommes se lièrent d’une profonde amitié. Lorsque Pisendel retourna en Saxe, il emporta avec lui une collection importante d’œuvres instrumentales de Vivaldi, parmi lesquelles ce dernier lui dédia personnellement six sonates, une sinfonia et cinq concertos portant la dédicace « fatte p. Mr. Pisendel ». Ces pièces se trouvent aujourd’hui à la Landesbibliothek de Dresde.

Les opus 6 (six concertos pour violon) et 7 (douze concertos pour violon ou hautbois) furent publiés à Amsterdam chez Jeanne Roger entre 1716-1721, apparemment sans la supervision personnelle du compositeur et, en tous cas, sans dédicace.

Voyages et séjours hors de Venise

Les opéras de Vivaldi sortirent bientôt des frontières de la République de Venise. Scanderbeg, sur un texte d’Antonio Salvi, fut créé au théâtre de la Pergola à Florence en .

Pendant deux ans à partir du printemps 1718, Vivaldi séjourna à Mantoue en tant que maître de chapelle du landgrave Philippe de Hesse-Darmstadt[15]. Les circonstances de cet engagement ne sont pas éclaircies ni celles de son retour à Venise. Toujours est-il que c’est au théâtre archiducal de Mantoue que sont créés les opéras Teuzzone en 1718, Tito Manlio en 1719 et La Candace en 1720. Par la suite, Vivaldi continua à faire état, non sans fierté, de son titre de Maestro di Cappella di Camera di SAS il sig. Principe Filippo Langravio d’Hassia Darmistadt.

Vivaldi ne faisait rien pour passer inaperçu. Arguant de son handicap physique qui ne l’empêchait ni de mener une vie trépidante d’activité, ni d’entreprendre de longs et pénibles voyages, il ne se déplaçait « qu’en gondole ou en carrosse », accompagné dès cette époque d’une étonnante cohorte féminine. Ces dames, disait-il, connaissaient bien ses infirmités et lui étaient d’un grand secours. Leur présence à ses côtés alimentait aussi les rumeurs…

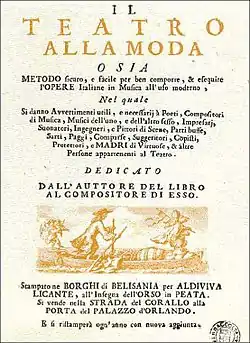

En 1720 parut à Venise un petit livre satirique intitulé Il teatro alla moda dont l’auteur restait anonyme. Cet ouvrage, présentant les travers du monde de l’opéra sur le mode de conseils à rebours destinés à ses différents acteurs, visait Vivaldi comme cible principale sous le pseudonyme d’Aldiviva, anagramme transparente d’« A.Vivaldi ». Plus que tout autre à cette époque en effet, celui-ci personnifiait ce genre musical. La dérision s’exerçait à l’encontre de tous les personnages et de leurs pratiques ; la critique était d’autant plus blessante qu’elle ridiculisait des défauts bien réels et visibles : le librettiste pliant son texte non aux nécessités de l’action, mais, par exemple, aux désirs des machinistes, le compositeur écrivant ses airs non selon les exigences du livret, mais selon celles des chanteurs ou selon des règles stéréotypées, ces derniers faisant fi des indications du musicien, les chanteuses donnant libre cours à leurs propres caprices, l’impresario rognant sur le coût des instrumentistes au détriment de la qualité musicale, etc.

Sur la couverture figurait une amusante caricature de trois personnages-clefs du Sant’Angelo et du San Moisè, naviguant sur une péotte, barque en usage dans la lagune. À l’avant, un ours en perruque (l’impresario Orsatto, assis sur les provisions faites grâce au produit de ses manigances) ; aux rames, l’impresario Modotto, ancien patron de péotte déférant au service du précédent ; à l’arrière un petit ange (Vivaldi) avec son violon, coiffé d’un chapeau de prêtre et marquant le rythme par sa musique pour donner l’allure.

L’auteur était en réalité Benedetto Marcello, musicien et lettré dilettante, qu’opposaient à Vivaldi sa conception de l’existence, sa qualité de membre de la famille propriétaire en titre du Sant’Angelo, alors en litige avec le Prêtre Roux et peut-être une certaine jalousie envers ce rival de génie, issu de la plèbe.

Vivaldi produisit à la fin de l’année 1720 deux nouveaux opéras au Sant’Angelo : La verità in cimento et le pasticcio Filippo, Re di Macedonia. Mais le succès du pamphlet de Marcello suscita peut-être chez lui le désir de « prendre l’air » et de multiplier les voyages pour s’éloigner de temps à autre de sa ville natale. Il partit de Venise à l’automne 1722 pour Rome, muni — de surprenante façon — d’une lettre de recommandation à la princesse Borghèse écrite par Alessandro Marcello, le propre frère de Benedetto.

Vivaldi fut reçu « comme un prince »[R 7] par la haute société romaine, donnant des concerts et créa son opéra Ercole sul Termodonte au Teatro Capranica en . L’excellent accueil reçu et le succès obtenu lors de ce séjour romain l’incitèrent à revenir à Rome pendant le carnaval de l’année suivante ; il y créa, toujours au Capranica, Il Giustino et le pasticcio La Virtù trionfante dell’amore e dell’odio dont il avait composé seulement l’acte II.

C’est au cours de ce second séjour qu’il fut reçu avec bienveillance par le nouveau pape Benoît XIII[16], désireux d’entendre sa musique et apparemment peu préoccupé de la réputation douteuse que ce prêtre si peu conventionnel traînait après lui.

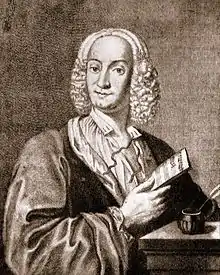

C’est également de l’un de ses séjours romains que date le seul portrait considéré comme authentique, car dessiné sur le vif par le peintre et caricaturiste Pier Leone Ghezzi.

Quelques années plus tard, dans une lettre au marquis Bentivoglio, l’un de ses protecteurs, Vivaldi devait évoquer trois séjours à Rome pendant la période de Carnaval ; cependant aucun autre document ne vient étayer la réalité de ce troisième séjour et l’on pense, d’après d’autres éléments, que le témoignage du musicien n’était pas toujours des plus fiables.

Pendant les années 1723 à 1725, sa présence à la Pietà fut épisodique comme en témoignent les paiements effectués en sa faveur. Son engagement prévoyait la fourniture de deux concertos par mois ainsi que sa présence nécessaire — trois ou quatre fois par concerto — pour en diriger les répétitions par les jeunes musiciennes. Après 1725, et pour plusieurs années, il disparut des registres de l’établissement.

C’est pendant cette période, en 1724 ou 1725[17] que parut à Amsterdam chez Michel-Charles Le Cène, le gendre et successeur d’Estienne Roger, l’opus 8, intitulé Il Cimento dell’armonia et dell’invenzione (« La confrontation de l’harmonie et de l’invention ») et consistant en douze concertos pour violon dont les quatre premiers sont les célébrissimes Quatre Saisons. Dans sa dédicace à un noble vénitien, le comte de Morzin, Vivaldi nous apprend que ces quatre chefs-d’œuvre étaient déjà composés bien avant leur impression et avaient largement circulé en copies manuscrites (ils devaient remporter les plus grands succès à l’étranger, notamment à Londres et à Paris où ils furent interprétés au début de l’année 1728 au Concert Spirituel[18]).

On n’a pas de preuve d’un hypothétique séjour de Vivaldi à Amsterdam à l’occasion de cette publication. Cependant, son portrait gravé par François Morellon de La Cave, huguenot établi aux Pays-Bas à la suite de la révocation de l’Édit de Nantes plaiderait en faveur de cette éventualité. Un artiste anonyme a également réalisé le portrait d’un violoniste qui passe pour être le Prêtre Roux. Sans être certaine, car le modèle n'est pas nommé, l'identification à Vivaldi est communément admise : ce portrait, conservé au Liceo Musicale de Bologne[T 11], est repris en couverture, de plusieurs ouvrages cités en référence (livres de Marcel Marnat, Roland de Candé, de Claude et Jean-François Labie, de Sophie Roughol, de Michael Talbot…).

De même, l’éventualité d’un séjour à Paris en 1724-1725 semble improbable, même si la cantate Gloria e Himeneo a été composée pour célébrer le mariage de Louis XV et de Marie Leszczynska le (une œuvre précédente, la sérénade La Sena festeggiante, avait peut-être été composée à l’occasion du couronnement du roi de France en 1723). Mais les rapports exacts de Vivaldi avec la monarchie française restent inconnus.

Anna Giró

En 1726, Vivaldi monta son opéra Dorilla in Tempe au théâtre Sant’Angelo. Ce fut une de ses jeunes élèves de la Pietà âgée de seize ans, Anna Girò, qui tint le rôle d’Eudamia.

Cette Anna Giró ou Giraud, d’ascendance française[19], avait débuté deux ans auparavant au théâtre San Samuele dans l’opéra Laodice d’Albinoni. Elle allait bientôt se voir attribuer le surnom de l’ Annina del Prete Rosso et jouer dans la vie du compositeur un rôle assez ambigu de cantatrice fétiche, de secrétaire et, en même temps que sa demi-sœur Paolina de vingt ans plus âgée, d’accompagnatrice dans ses voyages, plus ou moins de gouvernante[20]. Bien sûr, la relation particulière entre le prêtre quinquagénaire si peu conformiste et cette jeune personne ne pouvait que susciter les racontars et commentaires chargés de sous-entendus, même si elle n’habita jamais chez lui (elle demeurait avec sa demi-sœur et sa mère tout près du théâtre Sant’Angelo, dans une maison jouxtant le palais Corner-Spinelli sur le Grand Canal)[C 13].

Carlo Goldoni rencontra Anna Giró chez Vivaldi : son témoignage permet de savoir qu’elle était, sinon jolie, du moins mignonne et avenante.

Sa voix n’avait rien d’exceptionnel et elle n’aimait pas l’aria cantabile, le chant langoureux ou pathétique (et Goldoni ajoute : « autant dire qu’elle ne savait pas les chanter »). En revanche, elle avait un bon jeu de scène et chantait bien les airs d’expression, d’agitation, avec de l’action, du mouvement. Cette appréciation est confirmée par l’abbé Conti qui écrivit dans une lettre à Madame de Caylus, à propos de l’opéra Farnace de Vivaldi : « son élève y fait des merveilles quoique sa voix ne soit pas des plus belles… »[C 14].

Elle devait, jusqu’en 1739, chanter dans au moins seize opéras de Vivaldi (sur les quelque vingt-trois que celui-ci allait composer), souvent dans les rôles principaux.

La lumière puis l’ombre

Vivaldi déploya pendant ces années une activité prodigieuse, produisant pas moins de quatre nouveaux opéras en 1726 (Cunegonda puis La Fede tradita e vendicata à Venise, La Tirannia castigata à Prague, enfin Dorilla in Tempe déjà cité) et en 1727 (Ipermestra à Florence, Farnace à Venise, Siroè Re di Persia à Reggio d'Émilie, Orlando furioso à Venise). En 1727 fut également édité à Amsterdam l’opus 9, nouveau recueil de douze concertos pour violon intitulé La Cetra. Ces diverses créations supposent de nombreux voyages, car il ne déléguait à personne le soin de monter ses opéras, qu’il finançait d’ailleurs sur ses deniers personnels. Le , un important concert de ses œuvres (la sérénade L’Unione della Pace et di Marte et un Te Deum dont les partitions sont perdues) fut organisé chez l’ambassadeur de France à Venise, le comte de Gergy, à l’occasion de la naissance des filles jumelles du roi de France Louis XV, Élisabeth et Henriette.

Seuls deux opéras marquent l’année 1728 (Rosilena ed Oronta à Venise puis L'Atenaide à Florence). Mais cette année fut ponctuée par d’autres événements importants : publication à Amsterdam de l’opus 10 consistant en six concertos pour flûte, les premiers jamais consacrés à cet instrument[21] ; décès de sa mère le ; en septembre, le musicien est présenté à l’empereur Charles VI du Saint-Empire, fervent mélomane, faisant peut-être à la suite de la dédicace à ce souverain de l’opus 9.

L’empereur avait en vue de faire du port franc de Trieste, possession autrichienne au fond de l’Adriatique, la porte des territoires autrichiens et de l’Europe centrale vers la Méditerranée, et donc de concurrencer directement Venise qui jouait ce rôle depuis des siècles. Il était venu sur place pour établir les bases de ce projet, et rencontra le compositeur à cette occasion — on ne sait où exactement. Le séjour de Vivaldi auprès du souverain aurait pu durer deux semaines, selon une lettre de l’abbé Conti à Madame de Caylus, qui rapporte : « l’empereur a entretenu longtemps Vivaldi sur la musique ; on dit qu’il lui a plus parlé à lui seul en quinze jours qu’il ne parle à ses ministres en deux ans ». L’empereur fut certainement enchanté de cette rencontre : il donna à Vivaldi « beaucoup d’argent »[22], ainsi qu’une chaîne et une médaille d’or, et il le fit chevalier. On ne sait pas, toutefois, si cette rencontre fut suivie d’un possible séjour à Vienne voire à Prague, d’un engagement officiel ou d’une promesse de poste dans la capitale impériale[23].

Ces années d’intense activité furent suivies d’une nouvelle période où les faits et gestes de Vivaldi sont pratiquement inconnus, à part son déménagement en mai 1730 dans une maison près du Palazzo Bembo, dont les fenêtres donnaient sur le Grand Canal[24] ; période pendant laquelle le compositeur voyagea probablement à travers l’Europe, ne reparaissant à Venise qu’à partir de 1733. Peu d’œuvres sont datables de manière sûre des années 1729 et 1730. Les quelques opéras composés jusqu’en 1732 furent montés hors de Venise (Alvilda, Regine dei Goti à Prague et Semiramide à Mantoue en 1731, La fida ninfa à Vérone et Doriclea[25] à Prague en 1732).

Dernières années à Venise

C’est en que Vivaldi fit un retour remarqué — au moins par sa musique — à Venise à l’occasion du transfert à la basilique Saint-Marc des reliques du doge Saint Pietro Orseolo : on y exécuta un Laudate Dominum solennel de sa composition, sans qu’on sache d’ailleurs s’il en dirigea l’interprétation. En février de la même année fut représentée à Ancône une adaptation du Siroé de 1727, puis en novembre au Sant’Angelo fut monté Montezuma et trois mois plus tard, L’Olimpiade, l’un de ses plus beaux opéras repris presque aussitôt à Gênes[C 15]. C’est cette même année qu’il rencontra le voyageur anglais Edward Holdsworth auquel il expliqua qu’il ne voulait plus faire éditer ses œuvres, trouvant un meilleur profit à les vendre à l’unité aux amateurs. Le même Holdsworth devait, en 1742, acquérir douze sonates de Vivaldi pour le compte de son ami Charles Jennens, librettiste de Haendel[26].

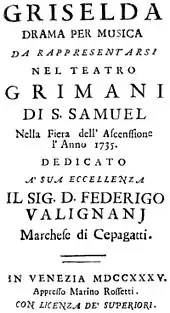

1735 fut à nouveau une année « record » en matière d’opéras avec deux ouvrages montés au teatro filarmonico de Vérone pendant le carnaval : L’Adelaide et Il Tamerlano[27] et deux autres produits pour la première fois au théâtre San Samuele de Venise : La Griselda et Aristide. Ce furent les deux seules œuvres de Vivaldi composées pour ce théâtre, propriété de la riche famille Grimani qui possédait aussi le prestigieux théâtre San Giovanni Grisostomo et un fastueux palais situé sur le Grand Canal. Elles mirent Vivaldi en contact avec l’un des grands écrivains italiens de son temps, le jeune Carlo Goldoni alors âgé de vingt-huit ans.

La rencontre avec Goldoni est importante, car celui-ci l’a racontée dans deux de ses écrits[28], témoignages précieux sur la personnalité et le comportement du musicien vieillissant, et, on l’a vu, sur la personne d’Anna Giró.

_Ca_Goldoni_Venezia.jpg.webp)

Goldoni, revenu depuis peu à Venise, venait de connaître le succès, pour lui inattendu, de sa première pièce, Belisario, et avait été chargé par les Grimani d’adapter[29] le livret d’Apostolo Zeno pour La Griselda qui devait être mise en musique par Vivaldi. Ce faisant, il prenait la place de Domenico Lalli, l’ancien ami rancunier qui avait barré la route de Vivaldi à l’entrée des théâtres Grimani. L’accueil du compositeur envers le jeune écrivain qui lui avait été envoyé fut tout d’abord peu amène et empreint à la fois de condescendance et d’une certaine impatience. La scène décrite par Goldoni donne l’impression chez le compositeur d’une agitation fébrile, et de la rapidité avec laquelle la suspicion et la méfiance pouvaient chez lui se transformer en enthousiasme. D’abord rabroué par Vivaldi pour avoir légèrement critiqué Anna Giró, il se rattrapa en écrivant sur-le-champ huit vers conformes au type de chant expressif que le musicien voulait introduire dans le livret et faire chanter par sa jeune élève. Il n’en fallut pas plus pour changer l’opinion de Vivaldi à son égard ; celui-ci, délaissant son bréviaire qu’il n’avait pas lâché depuis le début de l’entrevue, tenant d'une main le bréviaire et de l'autre le texte de Goldoni écrit par celui-ci, appela la Giró :

« — Ah, lui dit-il, voilà un homme rare, voilà un poète excellent ; lisez cet air ; c’est Monsieur qui l’a fait ici, sans bouger, en moins d’un quart d’heure. »

puis s’adressant à Goldoni :

« — Ah, Monsieur, je vous demande pardon. »

et il l’embrassa, protestant qu’il n’aurait jamais d’autre poète que lui. Après Griselda, Goldoni écrivit encore pour Vivaldi le livret d’Aristide[30] également représenté au San Samuele à l’automne 1735, mais leur collaboration ne se prolongea pas au-delà.

En 1736 fut créé un seul opéra, Ginevra, principesse di Scozia au teatro della Pergola de Florence. Entretemps, Vivaldi reprit ses fonctions à la Pietà, en tant que maestro dei concerti, aux appointements de cent ducats annuels assortis du souhait qu’il ne partît plus de Venise, « comme les années passées » ce qui indique assez ses absences répétées, et confirme la haute considération qu’on avait pour ses qualités professionnelles. 1736 fut également l’année où Vivaldi perdit celui qui aura orienté, guidé et accompagné toute sa carrière : son père mourut le , âgé de plus de quatre-vingts ans.

Vivaldi monta Catone in Utica à Vérone au printemps de 1737, le livret de Métastase ayant été jugé politiquement subversif par la sourcilleuse censure vénitienne ; il s’apprêtait à organiser une saison d’opéras à Ferrare. Son protecteur local était le marquis Guido Bentivoglio, auquel le compositeur écrivit plusieurs lettres qui ont été heureusement conservées[31]. Ces lettres sont un précieux témoignage sur les conditions difficiles dans lesquelles le musicien se débattait de façon continuelle, les patrons du théâtre de Ferrare ne parvenant pas — entre autres — à se mettre d’accord avec lui sur le programme. Cependant l’affaire commençait à bien se préciser lorsqu’une difficulté inattendue et insurmontable se présenta. Quelques jours avant de partir en novembre pour Ferrare, Vivaldi fut convoqué par le nonce apostolique qui lui signifia l’interdiction de s’y rendre prise à son égard par Mgr Tommaso Ruffo, cardinal-archevêque de la ville. Cette décision catastrophique, compte tenu de l’avancement du projet et des engagements financiers déjà consentis, était motivée[32] par le fait qu’il ne disait pas la messe et avait l’amitié de la Giró. Dans la lettre, Vivaldi exposait la raison pour laquelle il ne disait plus la messe, et protestait de la parfaite honnêteté de ses relations avec les dames qui l’accompagnaient depuis des années dans ses déplacements, lesquelles faisaient « leurs dévotions tous les huit jours comme on pouvait s’en assurer par des actes jurés et authentiques »… Il semble bien que rien n’y fit et qu’il dut renoncer à son projet. Le suivant, il créait au Sant’Angelo L’oracolo in Messenia.

Malgré les déboires de 1737, Vivaldi eut une double satisfaction l’année suivante : ce fut l’un de ses concertos (RV 562a) qui servit d’ouverture au grand spectacle organisé le à l’occasion du centenaire du théâtre Schouwburg d’Amsterdam ; selon M.T. Bouquet Boyer, Vivaldi serait allé à Amsterdam et aurait dirigé l'exécution[BB 1], mais le fait est conjectural[T 12] ; puis il dirigea lui-même l’interprétation de sa cantate Il Mopso (dont la musique est perdue) devant Ferdinand de Bavière, frère du prince-électeur Charles-Albert. Il produisit le pasticcio Rosmira fedele[33] au théâtre Sant’Angelo[T 12].

Parti de Dijon au mois de , le Président de Brosses était à Venise le mois d’août suivant ; il écrivit le à son ami M. de Blancey, une lettre qui reste l'un des témoignages directs sur le Prêtre roux[T 13] - [PB 2] :

« Vivaldi s’est fait de mes amis intimes pour me vendre des concertos bien cher. Il y a en partie réussi, et moi, à ce que je désirais, qui était de l’entendre et d’avoir souvent de bonnes récréations musicales : c’est un vecchio, qui a une furie de composition prodigieuse. Je l’ai ouï se faire fort de composer un concerto, avec toutes ses parties, plus promptement qu’un copiste ne le pourrait copier. J’ai trouvé à mon grand étonnement, qu’il n’est pas aussi estimé qu’il le mérite en ce pays-ci, où tout est de mode, où l’on entend ses ouvrages depuis trop longtemps, et où la musique de l’année précédente n’est plus de recette. Le fameux Saxon[34] est aujourd’hui l’homme fêté. »

Depuis des années déjà, l’opéra napolitain[35] tendait à supplanter à Venise la tradition opératique locale personnifiée par Vivaldi. Ce dernier, malgré certaines concessions au goût nouveau dans ses œuvres récentes, symbolisait le passé pour un public toujours avide de nouveautés. Son temps était passé, certainement en avait-il conscience et cette constatation allait peser dans sa décision de s’éloigner de Venise, qu’Anna Giró avait elle-même quitté quelque temps plus tôt pour se joindre à une troupe théâtrale en séjour dans l’empire des Habsbourg. Pour l’heure, il composait son dernier opéra, Feraspe, présenté au Sant’Angelo en novembre. L’année 1740 fut la dernière pendant laquelle Vivaldi fut présent à Venise. Au mois de mars, un grand concert fut donné à la Pietà, au cours d’une fête somptueuse, en l’honneur du prince-électeur de Saxe Frédéric-Christian, comprenant une sérénade du maestro di coro Gennaro d’Alessandro et plusieurs compositions de Vivaldi dont l’admirable concerto pour luth et viole d’amour RV540.

Départ de Venise et décès à Vienne

Ce devait être le dernier concert de prestige auquel il participa. Quelques semaines plus tard, au mois de mai, après avoir vendu à la Pietà un lot de concertos, Vivaldi quittait Venise où il ne devait plus revenir. S’il n’en avait pas conscience, tout au moins prévoyait-il une assez longue absence, car il prit soin de régler certaines affaires.

On ne sait pas quelle était la destination prévue au départ de Venise, et plusieurs hypothèses ont été proposées : Graz, où il aurait pu retrouver Anna Giró ; Dresde, où il jouissait d’une grande réputation, où travaillait son ami Pisendel et où il aurait pu trouver la protection du prince-électeur rencontré récemment à Venise ; Prague, où avaient été représentés plusieurs de ses opéras ; Vienne évidemment, où l’attendait peut-être l’Empereur Charles VI. Quelle que dût être sa destination finale, il semble que Vivaldi avait l’intention de participer à une saison d’opéras au Theater am Kärntnertor de Vienne et c’est près de cet établissement qu’il logeait[C 16].

Mais le , l’empereur mourait : son deuil interdisait toute représentation et Vivaldi n’avait plus de protecteur ni de ressources assurées. Le mystère plane sur les conditions précaires dans lesquelles il vécut ses derniers mois. Le dernier de ses écrits qu’on ait retrouvé est un reçu de douze florins, en date du , pour la vente de concertos à un certain comte Vinciguerra di Collalto. Vivaldi décéda d’une « inflammation interne », pauvre et dans la solitude, le 27 ou le [36] dans la « maison Sattler » appartenant à une certaine veuve Wahler[C 17]. Cette maison, non loin du Theater am Kärntnertor et du Burgerspital, fut détruite en 1858[T 14]. Le , le service funèbre fut célébré à l’église Saint-Étienne suivant le cérémonial réservé aux indigents. On a longtemps imaginé que parmi les enfants de chœur présents à l’office figurait un jeune garçon du nom de Joseph Haydn[M 1]. Le cimetière du Burgerspital où fut reçue sa dépouille a aujourd’hui, lui aussi, disparu[C 17]. Une simple plaque rappelle son souvenir.

La mort du musicien fut connue à Venise au mois de septembre suivant dans l’indifférence générale. « Il avait gagné en un temps plus de 50 000 ducats, mais sa prodigalité désordonnée l’a fait mourir pauvre à Vienne » : telle est l’épitaphe anonyme retrouvée dans des archives vénitiennes, les Commemoriali Gradenigo[C 17].

Personnalité

| Les 4 saisons : l'Automne | |

| Allegro | |

| Adagio molto | |

| Allegro | |

Des difficultés à utiliser ces médias ? | |

|---|---|

Un des signes particuliers de Vivaldi était sa chevelure rousse, à laquelle il devait son surnom, il Prete rosso. On sait aussi, par l’esquisse de Ghezzi, qu’il avait un long nez aquilin, des yeux vifs et la tête enfoncée dans les épaules. Bien qu’ayant tôt cessé de dire la messe, il continua sa vie durant à porter l’habit ecclésiastique, à lire assidûment son bréviaire et à faire preuve d’une grande dévotion. La description de Goldoni laisse l’impression d’une agitation fébrile et d’une grande nervosité.

Le handicap physique dont il se plaignait était une sorte d’asthme peut-être liée à sa nervosité, à une angoisse chronique. Sans aller jusqu’à parler d’une maladie imaginaire, les biographes s’étonnent de ce que cette infirmité lui ait interdit de dire la messe, mais aucunement de déployer pendant toute sa carrière une activité débordante et d’entreprendre de nombreux voyages, fort fatigants à l’époque, en Italie et dans toute l’Europe centrale : violoniste virtuose, professeur, chef d’orchestre, musicien animé d’une furie de composition comme le note le Président de Brosses[PB 2], impresario d’opéras, le rythme semble ne jamais se ralentir et ferait penser à celui de Haendel qui, lui, jouissait d’une santé à toute épreuve.

La nature exacte de ses rapports avec les femmes de sa compagnie reste mystérieuse, même s’il a toujours protesté de leur parfaite honnêteté : il n’aurait éprouvé pour Anna Giró et sa sœur aînée Paulina qu’une amitié voire une sorte d’affection paternelle. Les historiens acceptent ses explications, faute de preuves tangibles du contraire, mais les contemporains ne se privaient pas d’imaginer bien des choses, ce qui lui valut quelques problèmes avec les autorités ecclésiastiques (annulation d’une saison d’opéras à Ferrare notamment).

Son rapport à l’argent est mieux connu et transparaît dans ses écrits : Vivaldi était très attaché à la défense de son intérêt financier, sans le mettre toutefois au-dessus de son amour de la musique. Ses gages à la Pietà étaient fort modestes, mais avaient pour contrepartie de pouvoir disposer d’un laboratoire de qualité et d’une couverture d’honorabilité. Il est probable qu’il ait gagné à certains moments des sommes importantes, mais sans jamais bénéficier d’une position stable qui lui permît de rendre régulières ses rentrées financières et au prix d’une certaine prise de risques personnels dans le montage de ses opéras. Il traînait avec lui une réputation de prodigalité, qui se comprend quand il affirmait, avec une certaine affectation, ne se déplacer qu’en voiture ou en gondole, et avoir besoin de disposer en permanence de personnes connaissant ses problèmes de santé.

Il était animé d’une certaine vanité voire vantardise, entretenant soigneusement la légende de sa rapidité de composition (il nota sur le manuscrit de l’opéra Tito Manlio : musique faite par Vivaldi en cinq jours) ainsi que sa familiarité avec les Grands : dans une lettre au marquis Bentivoglio, il indiquait non sans fierté qu’il correspondait avec neuf altesses…

Un compositeur universel

S'il est un compositeur dont l'existence influa sur la nature de sa créativité musicale, c'est Antonio Vivaldi. Parce qu'il était né à Venise en 1678, il grandit dans une société où régnait une république, elle n’avait pas de cour, mais son statut de destination touristique privilégiée permettait à ses artistes de côtoyer les têtes couronnées et la noblesse de toute l'Europe. Vivaldi était l'aîné d'une famille pauvre et souffrait de problèmes de santé chroniques (il était asthmatique) ; il avait choisi la prêtrise car il bénéficiait de la dispense spéciale du pape permettant aux Vénitiens d'être admis sous les ordres « par leur travail », et la tolérance typiquement vénitienne envers les prêtres-musiciens lui permit de se produire en public, et même à l'opéra. Son père, un barbier devenu violoniste, lui transmit ses connaissances musicales et ses compétences professionnelles.

Tous ces facteurs se conjuguèrent en , lorsque peu après son ordination, Vivaldi fut engagé à la Pio Ospedale della Pietà, le foyer d'orphelins pour les enfants trouvés de Venise, en qualité de professeur de violon et de compositeur de musique instrumentale. La Pietà entretenait un grand orchestre et un chœur à la renommée internationale dont les membres étaient exclusivement recrutés parmi ses pensionnaires féminines et Vivaldi était chargé de leur fournir régulièrement de nouvelles compositions.

Comme l'orchestre disposait d'une abondante quantité de musiciennes et d’instruments de tous types (y compris des raretés comme la viole de gambe, la viola d'amore, la mandoline, le chalumeau et la clarinette), cela l'encourageait à écrire des parties pour solistes multiples, à explorer des combinaisons d'instruments inhabituelles, et plus généralement, à employer une instrumentation inventive exploitant des éléments de nouveauté et de surprise.

La relation de Vivaldi avec la Pietà varia avec les années — il lui arrivait de ne pas y être employé directement et de lui fournir de nouvelles compositions par arrangement spécial —, mais elle constitue un fil conducteur presque jusqu’à la fin de sa carrière[37].

L'horizon de Vivaldi

Dès le départ, l'horizon de Vivaldi s'étendit bien au-delà des limites de sa ville natale. Il était soucieux de conserver sa liberté de mouvement (une période au service de la cour de Mantoue s'avéra décevante), et un peu à la manière de Georg Friedrich Haendel en Angleterre, il préféra se mettre par intermittences au service d'un grand nombre de mécènes et de clients plutôt que d'être employé par un seul protecteur de façon continue.

Afin de se faire mieux connaître et de nouer de nouveaux contacts, il fit publier sa musique — d'abord à Venise et plus tard à Amsterdam. Dans certains cas, c'était un mécène qui finançait le recueil, mais d'autres opus furent commandés directement par l'éditeur — témoignage de la grande popularité dont jouissait Vivaldi auprès du public.

Au moins trois de ces recueils marquèrent l’histoire de la musique : L'estro armonico op. 3, premier recueil de concertos de Vivaldi publié, établit les principes normatifs structurels et le style du concerto en tant que genre qui perdurent encore aujourd'hui ; Il cimento dell'armonia e dell'inventione, op. 8, introduisit le concept novateur des concertos « à programme », dont l'exemple le plus marquant fut Le quattro stagioni, qui ouvre le recueil ; L'Opus 10 fut le tout premier recueil de concertos solistes pour la flûte traversière, qui au milieu du XVIIIe siècle en vint à concurrencer le violon en tant que seul instrument digne d'un gentilhomme.

Vivaldi fit également imprimer plusieurs sonates, type de musique de chambre qui dans le sillage de son illustre prédécesseur romain Arcangelo Corelli, suscitait un engouement extraordinaire partout en Europe. En l’occurrence il se contenta de suivre des modèles préétablis, mais son langage musical demeure caractéristique.

Seules la musique pour cordes ou pour instruments à vent particulièrement prisés, comme la flûte et le hautbois, était suffisamment demandée par le public pour être publiée. Les interprètes d'instruments moins courants, tels que la flûte à bec sopranino ou le basson, devaient utiliser les pages manuscrites en circulation. Certains des concertos de Vivaldi pour ces autres instruments furent créés à la Pietà, mais de nombreux autres furent commandés par des instrumentistes ou leurs mécènes. Leur quantité est stupéfiante : nul ne sait encore de façon certaine à qui étaient destinés la plupart des trente-neuf concertos pour basson produits par Vivaldi[38].

Compositeur universel

À l'instar de Haendel, Vivaldi a été un compositeur universel : plutôt que de se contenter d'écrire pour son seul instrument à la manière d'un Arcangelo Corelli ou d'un Giuseppe Tartini. Il composa de la musique de chambre dès la première décennie du XVIIIe siècle et de la musique vocale sacrée au moins dès 1712, date de son Stabat Mater. S'il se mit à produire de la musique sacrée à profusion, c'est parce que, pendant six ans (1713-1719), la Pietà se trouva temporairement privée de chef de chœur et dut lui demander de suppléer à ce poste. Au cours de cette période, ces compositions lui gagnèrent les faveurs du public, et par la suite, il continua d'écrire des œuvres similaires de façon indépendante.

Il se mit à composer des opéras en 1713 et, peu à peu, ses diverses activités de compositeur et d'imprésario devinrent le pivot de sa carrière. Il commença d'écrire des cantates de chambre pendant le bref séjour à Mantoue et continua ensuite à en composer de façon sporadique. La décennie des années 1720 fut celle où Vivaldi parvint le mieux à faire alterner la composition de musique instrumentale et vocale : avant cela, ce sont les concertos et sonates qui dominent ; ensuite, c'est la musique vocale.

Vivaldi fut un compositeur si prolifique — le catalogue de ses compositions atteint en 2011 le nombre de 817 œuvres — que même l'abondante sélection musicale laisse de nombreux domaines inexplorés, comme le concerto de chambre. Néanmoins, elle est suffisamment variée pour convaincre quiconque que les catégorisations simples et généralement défavorables dont Vivaldi a pu souffrir par le passé — on l'a accusé de composer le même concerto encore et encore, d'éviter la complexité contrapuntique, d'écrire une musique creuse et démonstrative, etc. — sont complètement infondées.

Vivaldi est redevenu à la mode au cours de ces dernières décennies, à tel point que ses opéras qui nous sont parvenus, longtemps considérés comme peu dignes d'être tirés de l'oubli, ont désormais tous été montés et enregistrés. Ce travail de redécouverte et de réhabilitation, mené par des artistes d'envergure, est aujourd'hui presque achevé[39].

Postérité

Influence

L’influence de Vivaldi peut s’analyser selon trois axes :

- Vivaldi était, selon tous les témoignages contemporains, un virtuose incontesté du violon. Il a promu une technique de jeu originale (bariolage, grand staccato, doubles cordes…), parfois décriée pour son aspect spectaculaire et excessif, mais qui a été suivie par ses disciples et émules directs et indirects : Pisendel, Tessarini, Somis, Leclair, Guignon, Guillemain[V 1], etc. ; on peut le reconnaître comme le lointain précurseur de Niccolò Paganini ;

- principal initiateur et promoteur du concerto soliste, ce créateur de formes tient une place essentielle dans le développement de la musique classique : le concerto et la symphonie lui doivent l’impulsion initiale qui en a fait les formes orchestrales majeures pendant la période classique, le XIXe siècle et au-delà ;

- le compositeur a parfois été critiqué pour certaines de ses (prétendues) faiblesses. Celles-ci doivent être examinées au regard des très nombreux compositeurs qui ont suivi son exemple et se sont inspirés de son style d’écriture : italiens comme Marcello, Tartini, Galuppi, Geminiani, Locatelli, Veracini, Sammartini, français, tels Bodin de Boismortier, Leclair, Aubert ou allemands, notamment Telemann, Haydn et Bach, qui fut « envoûté »[40] par ses concertos et qui en transcrivit au minimum dix dont six pour le seul recueil de L'estro armonico (opus 3)[T 15].

| Concerto de Vivaldi | Opus / No RV | Transcription de Bach | No BWV |

|---|---|---|---|

| Concerto en sol majeur pour violon | Opus 3 no 3 / RV 310 | Transcription en fa majeur pour clavecin | BWV 978 |

| Concerto en la mineur pour deux violons | Opus 3 no 8 / RV 522 | Transcription en la mineur pour orgue | BWV 593 |

| Concerto en ré majeur pour violon | Opus 3 no 9 / RV 230 | Transcription en ré majeur pour clavecin | BWV 972 |

| Concerto en si mineur pour quatre violons et violoncelle | Opus 3 no 10 / RV 580 | Concerto en la mineur pour quatre clavecins | BWV 1065 |

| Concerto en ré mineur pour deux violons et violoncelle | Opus 3 no 11 / RV 565 | Transcription en ré mineur pour orgue | BWV 596 |

| Concerto en mi majeur pour violon | Opus 3 no 12 / RV 265 | Transcription en ut majeur pour clavecin | BWV 976 |

| Concerto en si bémol majeur pour violon | RV 381, variante de l'opus 4 no 1 / RV 383a | Transcription en sol majeur pour clavecin | BWV 980 |

| Concerto en sol mineur pour violon | RV 316, variante de l'opus 4 no 6 / RV 316a | Transcription en sol mineur pour clavecin | BWV 975 |

| Concerto en sol majeur pour violon | Opus 7 no 8 / RV 299 | Transcription en sol majeur pour clavecin | BWV 973 |

| Concerto en ré majeur pour violon | RV 208, variante de l'opus 7 no 11 / RV 208a | Transcription en ut majeur pour orgue | BWV 594 |

Bach ne s’est pas contenté de transcrire des œuvres qu’il admirait particulièrement ; il a fait sienne la structure tripartite « Allegro-Andante-Allegro » et le style d’écriture de Vivaldi. Cette influence se manifeste par exemple dans les concertos pour violon BWV 1041 à 1043 de même que dans le « Concerto italien » pour clavecin solo BWV 971 et dans les concertos pour un ou plusieurs clavecins et orchestre BWV 1052 à 1065.

En revanche, un fait étrange est à signaler : le soin que semble prendre Haendel à éviter la structure du concerto vivaldien, que ce soit dans ses concertos pour hautbois ou dans ceux pour orgue, bien postérieurs.

Par une surprenante coïncidence, Bach devait décéder un , tout comme Vivaldi.

Oubli et redécouverte

Dès sa disparition, le nom et la musique de Vivaldi tombèrent dans un oubli complet dans sa patrie, cependant que certaines de ses pièces instrumentales continuaient à être appréciées dans diverses contrées européennes pendant plusieurs dizaines d’années (notamment en France, en Saxe et en Angleterre où les éditions de ses œuvres furent particulièrement nombreuses[BB 2]…) Ses œuvres étaient dispersées sous forme imprimée ou de copies manuscrites dans de très nombreuses collections et bibliothèques européennes (à Gênes, Dresde, Berlin, Manchester, Paris, Naples, Vienne, etc.) où elles devaient rester ensevelies et oubliées pendant près de deux siècles ou plus.

Johann Nikolaus Forkel, s’appuyant sur les témoignages directs des fils de Bach — qui étaient d’ailleurs critiques à l’égard de Vivaldi (le Bach dont parle Charles Burney est Carl-Philipp Emanuel)[R 8] — savait quelle part importante le vénitien avait eue dans la maturation de son style.

Au XIXe siècle seuls quelques érudits et historiens, Allemands pour la plupart, notamment Aloys Fuchs (de)[R 8], Julius Rühlmann[BB 3] et Wilhelm Joseph von Wasielewski (de)[T 16] conservèrent le souvenir du Prêtre Roux. La redécouverte de Bach projeta quelque lumière sur ce compositeur dont il avait pris la peine d’étudier et de transcrire certaines œuvres. Il apparaissait d’ailleurs difficile à comprendre, pour ces pionniers, que le maître pût s’intéresser à ce musicien obscur et de second ordre : ils se sortirent du dilemme en décrétant que les transcriptions de Bach étaient bien supérieures aux œuvres originales de Vivaldi[C 11] ou en minimisant son influence[BB 3].

En 1871 furent découvertes et publiées les lettres de Vivaldi au marquis Guido Bentivoglio[R 9], rare collection d’autographes témoignant de sa vie de musicien et d’entrepreneur, jetant aussi quelque lumière sur sa personnalité.

À l’orée du XXe siècle Arnold Schering, ayant eu connaissance de pièces conservées à Dresde — où elles avaient probablement été apportées par Pisendel — prit conscience de l’importance déterminante de Vivaldi dans la naissance et le développement du concerto soliste[T 17]. En 1905, le célèbre violoniste Fritz Kreisler fit passer un pastiche de sa composition pour une œuvre de Vivaldi[T 18]. En 1913, Marc Pincherle décida de consacrer sa thèse de doctorat à ce musicien alors totalement inconnu du grand public. Le travail fut interrompu par la Première Guerre mondiale[R 10].

Cependant, la découverte fortuite des manuscrits de Turin (voir ci-dessous) pendant les années 1920-1930 vint opportunément sortir de l’oubli un lot énorme de partitions tant instrumentales que religieuses et lyriques[R 11]. Bientôt érudits et musiciens commencèrent à s’intéresser réellement à cette œuvre monumentale : établissement de catalogues, édition critique par la maison Ricordi, et interprétation des œuvres, instrumentales dans un premier temps, puis religieuses. En 1939 fut organisée à l’Accademia Chigiana de Sienne, sous la direction artistique d’Alfredo Casella et avec la collaboration d'Olga Rudge et Ezra Pound, une Settimana Vivaldi (Semaine Vivaldi) où fut représenté l’opéra L’Olimpiade : ce fut la première reprise d’un dramma per musica de Vivaldi depuis deux siècles. D’autres œuvres débutèrent à cette époque leur carrière moderne, entre autres le Stabat Mater et le Gloria RV 589. Mais, la Seconde Guerre mondiale survenant, cette initiative n’eut pas de suite immédiate.

Musicologues, historiens, archivistes et interprètes reprirent leurs travaux dès la fin du conflit. En 1947 fut fondé, à l’initiative d’Angelo Ephrikian et Antonio Fanna, l’Istituto Italiano Vivaldi[41] qui se fixait comme objectif, en collaboration avec l’éditeur Ricordi, d’assurer l’édition complète des œuvres (le directeur artistique étant Gian Francesco Malipiero). Cette entreprise fut menée à bonne fin en 1973 pour les sonates, concertos et sinfonias. En 1948 Marc Pincherle terminait et publiait son étude[42]. En 1974, paraissait la première version du catalogue exhaustif de Peter Ryom, depuis lors complété par les nouvelles découvertes[R 9].

La musique de Vivaldi (instrumentale et, dans une moindre mesure, religieuse) bénéficia à partir des années 1950 de très nombreux concerts et de la diffusion discographique, microsillon puis CD : Les Quatre Saisons sont, en musique classique, les œuvres les plus enregistrées du répertoire[43]. En 1965, un seul opéra de Vivaldi, La fida ninfa, disposait déjà d'un enregistrement phonographique[M 2] : c'est enfin à partir des années 1970 que s’acheva la « Vivaldi Renaissance » autour de ses opéras. Il est, après Haendel, le compositeur d’opéras antérieur à Mozart qui bénéficie à présent de la plus large discographie[44] - [45].

Les manuscrits de Turin

La Bibliothèque nationale de Turin possède la plus importante collection de partitions autographes de Vivaldi. L’histoire de son acquisition est elle-même si extraordinaire qu’on pourrait la croire tirée d’un roman[46].

En 1926, le recteur du collège salésien San Carlo de Borgo San Martino, village situé non loin de Casale Monferrato, voulut entreprendre des travaux de réparation dans son établissement. Il eut l’idée, pour rassembler les fonds nécessaires, de mettre en vente de vieux ouvrages de musique (soit des dizaines de manuscrits et livres imprimés) que possédait la bibliothèque du collège. Afin de connaître le prix qu’il pourrait en demander aux antiquaires, il soumit leur expertise au musicologue et directeur de la Bibliothèque nationale universitaire de Turin, Luigi Torri (1863-1932), lequel confia ce travail à Alberto Gentili (1873-1954), professeur d’histoire de la musique de l’Université[T 19].

Il s’avéra que, parmi les volumes de la collection, 14 rassemblaient des partitions de Vivaldi, musicien alors peu connu du grand public ; il y avait aussi des œuvres d’autres compositeurs, notamment d’Alessandro Stradella. Soucieux de ne pas voir disperser une collection aussi exceptionnelle, ni même de la voir préemptée par l’État italien — donc, peut-être de la voir attribuée à quelque autre institution, les experts voulurent trouver une solution pour la faire acquérir par la Bibliothèque de Turin, qui ne disposait pas du budget nécessaire. Une solution finit par être trouvée par Alberto Gentili : il parvint à persuader un riche agent de change, Roberto Foà, d’acquérir la collection et d’en faire don à la bibliothèque en mémoire de son jeune fils Mauro, mort en bas âge quelques mois auparavant et dont le fonds allait porter et perpétuer le nom (Raccolta Mauro Foà)[T 19].

Cependant, ayant examiné les manuscrits vivaldiens, Gentili découvrit que, selon toute évidence, ceux-ci faisaient partie d’une collection plus importante dont il se mit en tête de découvrir la partie manquante. Les ouvrages cédés par les salésiens leur avaient été légués par un certain Marcello Durazzo (1842-1922) : grâce à l’aide de généalogistes, on identifia en 1930 le possesseur des autres volumes de la collection initiale — dont 13 nouveaux d’œuvres de Vivaldi, un héritier du frère de l’autre propriétaire, Flavio Ignazio (1849-1925), qui habitait à Gênes. Il fallut toute la patience et l’habileté du marquis génois Faustino Curlo (1867-1935) pour obtenir du détenteur que cette seconde collection fût cédée afin de reconstituer définitivement l’ensemble initial[T 19].

La Bibliothèque de Turin ne disposant toujours pas du budget pour l’achat, Alberto Gentili dénicha, dans les mêmes conditions, un nouveau mécène, l’industriel Filippo Giordano qui accepta aussi, en mémoire de son jeune fils Renzo, mort peu avant à l’âge de 4 ans, d’acheter la collection et d’en faire don à la Bibliothèque de Turin en souvenir de son fils (Raccolta Renzo Giordano)[T 19].

Les deux fonds ainsi rassemblés restèrent cependant distincts sous les noms respectifs de Mauro Foà et Renzo Giordano, rassemblant 30 cantates profanes[47], 42 pièces sacrées, 20 opéras, 307 pièces instrumentales et l’oratorio Juditha triumphans[R 9] soit un total de 450 pièces dont la quasi-totalité de la musique d’opéra.

Selon Michael Talbot, les manuscrits auraient été, à l'origine, la propriété de Vivaldi lui-même[T 20]. Les recherches faites montrent qu'ils ont ensuite appartenu à un collectionneur vénitien, le comte Jacopo Soranzo (1686-1761)[T 21], qui les aurait peut-être achetés au frère de Vivaldi après la mort de ce dernier[48]. Ils ont ensuite appartenu au comte Giacomo Durazzo, ambassadeur d’Autriche à Venise de 1764 à 1784 et parent du dernier doge de Gênes, Girolamo-Luigi Durazzo, et depuis lors ont été transmis dans la famille, dans cette ville.

Les musicologues ne purent exploiter rapidement cette découverte exceptionnelle, car Alberto Gentili, auquel les droits d’étude et de publication avaient été expressément réservés était juif, et, comme tel, interdit d’activité académique par les lois raciales de l’Italie fasciste (promulguées en ). C’est seulement après la Seconde Guerre mondiale que l’étude et la publication purent en être menées à leur terme[T 1].

L’art de Vivaldi

| Les 4 saisons : l'Hiver | |

| Allegro non molto | |

| Largo | |

| Allegro | |

Des difficultés à utiliser ces médias ? | |

|---|---|

Critiques diverses

Dans sa monographie consacrée à Vivaldi, Roland de Candé écrit que sa musique était « vécue plus que pensée »[C 18]. La spontanéité, le dynamisme et la fraîcheur de cette musique ont sans nul doute été à la base de sa très grande popularité, concrétisée par le nombre pléthorique des exécutions en concert et des enregistrements de ses pièces les plus connues, notamment Les Quatre Saisons.