Causes de l'autisme

Les causes de l'autisme font toujours l'objet de recherches.

| Type |

Type de source (d) |

|---|

Les données disponibles plaident pour une origine multifactorielle, largement génétique (avec une soixantaine de mutations génétiques impliquées), comme l'ont montré des études sur les vrais et faux jumeaux[1], avec des influences environnementales[2] et épigénétiques, rapprochant l'autisme d'une variation neurologique naturellement présente parmi la population humaine, dont seule l'extrémité pathogène entraîne un niveau élevé de handicap[3].

Conception médicale

L’autisme est défini sur la base de symptômes comportementaux, listés dans les systèmes internationaux de diagnostic et de classification de la Classification Internationale des Maladies (CIM 10) de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)[4], et du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5) de la Société américaine de psychiatrie (APA). Ces symptômes forment la dyade autistique, servant de référence pour la pose du diagnostic :

- Déficits persistants dans les interactions sociales et la communication (difficultés à interagir avec autrui) ;

- Comportements, intérêts ou activités à caractère restreint ou répétitif (stéréotypies, résistance au changement...).

Des troubles sensoriels y sont fréquemment associés, pour un ou plusieurs systèmes sensoriels[5] :

- hypersensibilité, avec une sur-stimulation d'un ou plusieurs sens pouvant entraîner divers troubles envahissants[6] ;

- hyposensibilité[6] et/ou ;

- traitement monosensoriel des stimuli. Selon cette hypothèse, alors qu'une personne neurotypique, dans sa relation à l'autre, peut simultanément intégrer et traiter plusieurs flux d'informations venant de canaux sensoriels différents (ouïe, vue, odorat...), certaines personnes autistes hypersensibles, au contraire, auraient besoin de traiter un seul flux (et donc un seul canal sensoriel) à la fois, afin de se protéger d'une surcharge sensorielle (et donc cognitive)[6]. C'est une manière de s’adapter au contexte, qui pourrait expliquer certains comportements atypiques[7].

D'après Steve Silberman, l'assimilation de l'autisme à une « anomalie » polarise les débats sociétaux vers la recherche de « causes » et de « facteurs de risque » (impliquant des consultations génétiques prénatales pouvant déboucher sur une interruption de grossesse[8]). Certaines organisations comme le mouvement pour les droits des personnes autistes militent pour que l'autisme ne soit plus défini comme un trouble mental à corriger[9]. Il estime aussi que la peur d'une « épidémie » d'autisme tend à biaiser les recherches[10] : l'usage des fonds publics et privés s'oriente ainsi vers l'élimination des causes de l'autisme, plutôt que vers l'amélioration de la qualité de vie des personnes reconnues comme autistes[11].

Histoire

En 1911, Eugen Bleuler crée le terme « autisme » (autismus)[12] et associe ce trouble à la « démence précoce », par opposition à la « démence sénile », dans le groupe des schizophrénies[13].

En 1943, le terme « autisme » est réutilisé, sur la base d'analogies avec la description de Bleuler. Pourtant, la description donnée est tout à fait différente[14] - [15], celle d'un trouble distinct et précoce dont les caractéristiques sont listées d'après les travaux de Leo Kanner et de Hans Asperger. Indépendamment des principes énoncés par Eugen Bleuler, le terme « autisme » est couramment employé comme un terme générique pour désigner ce qui est mis en évidence par Kanner. Il est question de trouver la ou les causes de cet « autisme », en tant qu'état constaté et parfois perçu comme définitif.

En 1983, Lorna Wing impulse un changement théorique en mettant en évidence une unité, un « spectre de l'autisme », sur la base de trois critères, après avoir redécouvert les travaux de Hans Asperger, et fait reconnaître le trouble qu'il a décrit sous le nom de « syndrome d'Asperger »[16]. Depuis 2013, l'autisme est reconnu par le DSM-5, puis par la CIM-11, comme un spectre de troubles entraînant un niveau de handicap variable, dont le diagnostic est posé indépendamment des mesures d'intelligence et de verbalisation chez la personne.

Approche psychanalytique

La majorité des psychanalystes réfutent que l'autisme soit un trouble neurodéveloppemental à causes majoritairement génétiques et à héritabilité élevée, et continuent de postuler, en dépit de l'absence de preuves de cette théorie, une origine psychogène[17].

Les protagonistes de la psychanalyse et de l'émergence de la notion d'autisme(s) sont proches les uns des autres. Ainsi, Eugen Bleuler, qui a créé le mot autisme en 1911, avait sous sa direction Carl Gustav Jung qu'il avait chargé de faire le rapprochement avec Sigmund Freud pour présenter ces théories au sein de sa clinique (le Burghölzli), même s'il garde ses distances avec la dimension sexuelle des théories freudiennes[N 1].

Conceptualisation et structure symbolique

La psychanalyse de l'enfance théorise la façon dont le psychisme de l'enfant se met en place relativement à son environnement. L'autisme y est abordé comme une rupture, « une chose qui se passe mal » dans cette mise en place[18].

La psychanalyse explique que c'est dans le rapport à l'environnement que l'enfant peut organiser ses représentations propres, on parle en psychanalyse de symbolisation. Lacan précise qu'il s'agit du monde de la parole. Cette base unique se décline en une multitude de formulations et de concepts relatifs au langage et aux théorisations de chaque auteur. Pour Lacan, concernant l'autisme, il s'agit du hasard de rencontre avec l'autre dans son réel (et non pas face à l'autre et son réel)[19]. Ainsi, l'environnement est parfois désigné symboliquement comme les soins corporels, la mère, le sein, ou l'objet primaire.

Dans la psychanalyse, l'autisme est associé à un problème dans les premiers moments de cette organisation psychique : on parle parfois de forte carence en termes de symbolisation primaire. Cela induirait une sorte de blocage interne : une part de l'expérience ne parviendrait pas à être exprimée, partagée, symbolisée par le langage. Les mots employés et les éléments plus particuliers diffèrent d'un auteur à l'autre, c'est le mécanisme du blocage qui est compris et décrit différemment[20].

Freud a décrit les trois temps du développement pulsionnel du bébé, dont le dernier est celui où le bébé se fait l'objet de satisfaction de l’Autre, après s'être élancé vers l'objet de satisfaction et s'être retourné sur lui-même dans le stade auto-érotique, le second stade[21]. Ce troisième temps de l'organisation pulsionnelle de l'enfant consisterait selon Lacan en « une apparente passivité dans laquelle quelqu’un se laisse regarder, se laisse manger… dans le jeu du faire semblant »[22]. Les théorisations les plus récentes, comme celles de Marie-Christine Laznik évoquent un défaut du « troisième temps pulsionnel oral »[23].

Mélanie Klein, pionnière en la matière, dissocie notamment l'objet interne de l'objet réel[24]. Jacques Lacan précise, dans un même ordre d'idée, que c'est le signifié de la mère qui n'aurait pas été intégré. Michael Fordham émet l'hypothèse d'un clivage du Moi, dont une part serait « gelée ». Françoise Dolto parle de souffrance dans les pulsions passives. Frances Tustin, élève de Mélanie Klein, spécifie un mécanisme de défense d'« encapsulement autogénéré » et introduit ce faisant une notion de protection « active » face au contexte (à l'environnement).

« Accusation » des mères

Dérivant et réinterprétant des mots de Leo Kanner sur la froideur des mères d'enfant autiste, Bruno Bettelheim écrit dans le premier livre sur l'autisme La Forteresse vide : « Tout au long de ce livre, je soutiens que le facteur qui précipite l'enfant dans l'autisme infantile est l'absence de désir des parents[25] ». Si l'on ne peut résumer ainsi toute sa pensée (il a écrit sur d'autres thèmes)[26], sa théorie sur l'autisme a été au cœur de son travail et elle est passée à la postérité, continuant à être la vision principale de l'autisme en psychanalyse, même si elle est aujourd'hui en recul par rapport à d'autres théories émergentes.Précisons cependant que dès les années 1960, M. Malher soutient que le traitement de l'enfant autiste passe par la mise en place d'un « principe maternant », de sorte que dans sa pratique la mère et le psychanalyste sont associés dans le travail avec l'enfant[27].Frances Tustin, psychanalyste britannique, publie entre 1972 et 1990, quatre ouvrages qui ont formé pour une grande part l'approche psychanalytique de l'autisme. Sa condamnation de la thèse de Bettelheim sur les parents nocifs est sans ambiguïté. Kanner, écrit-elle en 1986, a lancé une mode bien regrettable en caractérisant les mères d'enfants autistes comme « froides et intellectuelles ». « Depuis qu'il a dit cela, on s'est constamment renvoyé des expressions comme « mères réfrigérantes » pour parler d'elles. Je ne souscris pas à ce point de vue [...] Je suis convaincue qu'il y a quelque chose dans la nature de l'enfant qui le prédispose à l'autisme »[28].

Théorie de l'esprit

La théorie de l'esprit est définie en 1978 par Premack et Woodruff comme la capacité à inférer des états mentaux (croyances, désirs, intentions…) pour se représenter le comportement d'autrui. Elle expliquerait ainsi la compréhension de l’environnement social, ainsi que la capacité à comprendre et à prédire le comportement d’autrui, et par là même d’adapter le sien à la situation sociale vécue.

Origine, test de Sally et Anne

Cette formalisation a été transposée dans le cadre de l'autisme à travers plusieurs séries d'expériences. La première est effectuée par Baron-Cohen, Leslie et Frith en 1985 avec des enfants autistes, des enfants trisomiques et des enfants témoins (en reprenant approximativement le principe du test établi par Wimmer et Perner en 1983), mais sous la forme de l'expérience dite de « Sally et Anne ».

L'histoire suivante est représentée aux enfants avec des poupées, l'une nommée Sally et l'autre Anne (et l'on vérifie que l'enfant reconnaît bien les personnages par leur nom).

- L'expérimentateur joue la situation suivante avec les poupées : Sally dépose une bille dans un panier puis elle sort de la pièce. Anne sort la bille du panier et la place dans une boîte. Sally revient dans la pièce. L'expérimentateur demande ensuite à l'enfant : « Où Sally va-t-elle chercher la bille ? »

- Si la réponse donnée est « dans le panier », l'expérimentateur considère que l'enfant a réussi à se mettre « dans la peau » du personnage de Sally comme on leur demande de le faire, et à comprendre que dans l'histoire représentée à l'enfant, elle ne peut pas être au courant de la manœuvre d’Anne.

- Les enfants trisomiques comme les enfants ordinaires donnent la réponse attendue à plus de 80 %. À l'inverse, sur vingt enfants autistes testés, seize ont échoué à cette question, alors que tous savaient où était la bille.

Les auteurs de l'expérience concluent que l'autisme est le fait d'un déficit spécifique globalement indépendant d'un retard mental général. L'idée d'un « manque de théorie de l'esprit » étant l'hypothèse de travail, en s'appuyant sur le fait que seule une petite minorité des enfants autistes réussissent le test de « représentation du deuxième ordre » ils précisent que leur hypothèse selon laquelle globalement les enfants autistes « échouent à utiliser la théorie de l'esprit » est renforcée[29].

Remise en cause et évolution du concept

Les détracteurs de cette expérience, et plus encore des suivantes (téléphoner avec une banane, la boîte de Smarties…) soulèvent le problème du rôle de l'expérimentateur. Ils remettent en cause le lien établi entre d'un côté la défaillance de la compréhension d'une situation créée par l'expérimentateur, et de l'autre la conclusion à une défaillance globale du mécanisme de compréhension d'autrui en général[30].

Pour Simon Baron-Cohen, l'un des protagonistes de la toute première expérimentation, la difficulté à former des métareprésentations, et donc la difficulté à inférer des états mentaux à soi-même et à autrui, a une importante incidence sur le comportement. Un individu plongé dans un environnement peuplé de personnes dont il peine à comprendre et prédire les actions, dont il ne comprend éventuellement pas le langage, va présenter des comportements d’évitement, voire d’agression, motivés par l’incompréhension. C'est pourquoi un environnement structuré, prévisible et compréhensible, aide la personne autiste à mieux gérer son déficit en théorie de l'esprit, et améliore les problèmes de comportement[31].

Pour Tony Attwood et Carol Gray l'interprétation est retournée puisqu'ils expriment un handicap dû à « la fausse croyance qu’ont les autres de les avoir compris »[32].

Selon Christiane Riboni, docteur en linguistique, « l'analyse d'entretiens menés avec des patients autistes montre que le manque en théorie de l'esprit n'est pas patent, au contraire même dans certains cas ». Elle décrit une intentionnalité mais « une utilisation du langage plus marquée sur le versant représentationnel que communicationnel ». Elle se réfère également à Tager-Flusberg pour proposer l'explication d'une « défaillance marquée à maîtriser un cadre causal explicatif »[33].

Enfin, selon Marie-Hélène Plumet (2010) « toutes les interactions sociales ne nécessitent pas forcément la prise en compte d’états mentaux, et une interprétation correcte des conduites ne mène pas toujours à une action socialement bien ajustée »[34].

Désordre du traitement spatiotemporel d'informations sensorielles

Cette théorie psychopathologique développementale a été proposée et argumentée en 2002 par le pédopsychiatre Dr Bruno Gepner et ses collaborateurs, qui en 2009 la baptisent Désordres du Traitement Temporo-Spatial (DTTS) des stimuli multi-sensoriels.[35]. Elle est en partie compatible avec l’ensemble d'autres théories. À partir d'études cliniques et psychophysiques faites auprès d’enfants et adolescents atteints de TSA, elle pose et argumente l'hypothèse que l'autisme pourrait découler à la naissance d'un « déficit du traitement perceptif et intégratif des informations environnementales de fréquences temporelles élevées, qu’il s’agisse du mouvement visuel ou encore des sons de la parole et des informations proprioceptives »[36]. Inversement, la vision statique et celle du détail seraient « hypertrophiées »)[37] - [38]. Cette anomalie pourrait être liée à un problème de codage temporel de l'information dans le cerveau[39], faisant que le monde irait trop vite pour leur cerveau[40] - [35] - [41], cerveau en quelque sorte « disconnecté »[42].

Ces études montrent que les informations sensorielles dynamiques (les mouvements de l’environnement, ou humains, la parole...) sont trop rapides pour être perçues en temps réel par les personnes atteintes d’un trouble du spectre autistique. Ceci expliquerait en cascade leurs troubles de compréhension du langage et des émotions, leurs troubles imitatifs, leurs troubles des fonctions exécutives, et notamment leur retard dans les réponses motrices et in fine leurs troubles des interactions sociales[39] - [43]. Dans ces cas le cerveau intègre mal l'information dynamique mais il bénéficie d'une attention accrue pour les informations spatiales statiques, les détails spatiaux ou sonores, ce qui expliquerait des compétences accrues dans certains domaines du visuo-spatial (puzzles, mémoire visuospatiale, graphisme), ou du calcul (les voies cérébrales dédiées au calcul sont en partie les mêmes que celles qui traitent les informations spatiales). Ces spécificités pourraient être corrélées à des anomalies de la connectivité cérébrale fonctionnelle, et de la synchronisation neuronale, c’est-à-dire de la mise en cohérence des différentes aires cérébrales et groupes neuronaux, que ce soit au repos ou lors de tâches cognitives simples ou complexes. Des études en IRMf (imagerie par résonance magnétique fonctionnelle) ou de cohérence EEG (électro-encéphalographique) montrent que le cerveau des personnes autistes serait plutôt moins connecté et moins synchronisé lors de tâches impliquant des stimuli visuels ou auditifs dynamiques, et au contraire plus connecté et plus synchronisé au cours de tâches d'attention focalisée ou mettant en jeu des stimuli statiques, par rapport au cerveau des sujets témoins. Gepner et collaborateurs appellent ces mécanismes d'hypo- ou hyper-synchronisation, ou sous- ou sur-connectivité, entre les multiples régions cérébrales : la disconnectivité-dissynchronisation cérébrale multi-système (DDCM).

Cette théorie (encore hypothèse de travail) permet des liens avec d'autres troubles souvent associés aux troubles du spectre autistique, comme l'épilepsie (considérée comme une hyper-synchronisation pathologique), et divers troubles du développement (dysphasie, dyslexie, dyspraxie…).

Elle offre des pistes pour

- mieux distinguer et diagnostiquer ces différents troubles, y compris au sein du spectre autistique[44];

- des voies thérapeutiques nouvelles (par la lenteur[45]), car Gepner et ses collaborateurs ont montré que, chez l'enfant autiste, le ralentissement des signaux visuels et auditifs améliore la reconnaissance des expressions faciales (émotionnelles et non émotionnelles), améliore l'imitation des gestes, ainsi que la compréhension du langage, notamment ceux qui sont atteints des désordres les plus sévères ou dont les niveaux de développement sont faibles[46] - [47] - [48]. Ces travaux ont déjà débouché sur un logiciel de ralentissement des signaux visuels et sonores (LogiralTM) qui n'altère pas la fréquence acoustique des sons enregistrés[49] - [50].

Théorie empathisation-systémisation

En 2002, Simon Baron-Cohen publie un article (traduit en français en 2004), sous le titre « L’autisme : une forme extrême du cerveau masculin ? »[51]. Il propose que le syndrome d'Asperger, et l'autisme de façon générale, soient la manifestation d'un « cerveau hypermasculin » (« « extreme male brain » theory of autism »)[52].

Il s'appuie sur le principe d'une plus forte propension masculine à s'intéresser aux « systèmes mécaniques » qu'aux mécanismes de l'échange social. Une expérience montre par exemple, qu'à l'âge d'un jour[53], les garçons s'intéressent plus aux représentations de systèmes mécaniques qu'aux représentations de visages, et inversement pour les filles. Simon Baron-Cohen parle de cerveau masculin plus apte à « systématiser » et de cerveau féminin plus apte à « empathiser ». Sur la base d'un questionnaire lié soit à l'un, soit à l'autre, il a réalisé des tests. Il en ressort que, dans le cas du syndrome d'Asperger, l'empathisation apparaît comme défaillante alors que la systématisation semble au contraire plus développée. C'est dans ce contexte qu'il parle de « cerveau hypermasculin ». Cette théorie vient concurrencer celle d'un « faible niveau de cohérence centrale » émise par Uta Frith en 1989, sur la base de leurs travaux communs.

Causes

Alors que le taux de personnes diagnostiquées comme autistes augmente, ses causes et sa biologie profondes restent largement méconnues[54]. De nombreuses hypothèses ont été émises, allant de causes génétiques ou épigénétiques, à des atteintes infectieuses ou toxiques in utero. Les chercheurs ne connaissent pas encore la part des cas dus à des mutations génétiques, ni comment ces cas sont influencés par des facteurs environnementaux[55]. Ils ignorent exactement comment le cerveau est modifié in utero et/ou dans les premières années de vie, ni quelles influences éventuelles existent de la part d’organes et systèmes extérieurs au cerveau[55]. Un nouvel effort de recherche, multidisciplinaire, a été lancé en 2019, à l'Université Harvard (piloté par la faculté de médecine d'Harvard, basé au sein de la Harvard Brain Science Initiative, avec ses hôpitaux et facultés affiliés, et avec le MIT[56] ; alimenté en 2019 par 70 millions de dollars de dons philanthropiques)[55]. Ce travail est compliqué par le fait que plusieurs causes pourraient éventuellement se cumuler ou agir synergiquement et produire diverses formes d’autisme (ces formes d'autisme semblent néanmoins toujours associées à un développement différent du cerveau - du cervelet notamment - par rapport à la norme, ce pourquoi on les classe parmi les troubles du neurodéveloppement).

Des études basées sur les jumeaux ont d'abord détecté des indices et des preuves de causes génétiques[57] - [58]. Deux études, publiée respectivement en 2011 et 2014, annoncent des causes environnementales supérieures ou égales à 50%[59] - [60], et sont d’après Franck Ramus souvent citées par les partisans d’une causalité environnementale, alors que la part génétique est majeure[61]. Les facteurs environnementaux agiraient en interférant avec la synchronisation neuronale[62] et/ou avec la régulation épigénétique[63]. Selon Stamou et al. en 2013, les facteurs environnementaux sont importants dans la pathogenèse des TSA, mais encore mal compris, les facteurs spécifiques restent insaisissables[64].

Certaines données laissaient penser que des maladies inflammatoires de l'intestin (MII) parentales pourraient prédisposer l'enfant à l'autisme, mais sans preuve concluantes jusqu'en 2021. Un article de Aws Sadik et Coll. (paru dans Nature en juillet 2022) a finalement prouvé ce lien. Les auteurs ont combiné quatre approches complémentaires, ayant chacune une méthodologie propre pour détecter une éventuelle association entre les MICI parentales et le risque d'autisme chez leurs enfants. Chacune des 4 approches a pris soin d'élucider l'étiologie de l'autisme pour exclure les cas d'origine génétique[65].

- Une étude de cohorte nationale établie sur la population suédoise et les registres suédois a conclu à des preuves d'associations entre les diagnostics parentaux de MII et l'autisme chez les enfants[65].

- Les analyses des scores de risque polygénique de l'étude longitudinale Avon sur les parents et les enfants ont suggéré des associations entre la responsabilité génétique maternelle envers les MII et les traits autistiques chez les enfants[65].

- Des analyses de randomisation mendélienne à deux échantillons ont fourni des preuves d'un effet causal potentiel de la responsabilité génétique aux MII, en particulier la colite ulcéreuse, sur l'autisme[65].

- La régression du score de déséquilibre de liaison n'a pas indiqué de corrélation génétique entre les MII et l'autisme[65].

En triangulant les preuves de ces quatre approches, les auteurs estime « avoir trouvé des preuves d'un lien de causalité potentiel entre les MICI parentales, en particulier maternelles, et l'autisme chez les enfants. Un dérèglement immunitaire périnatal, une malabsorption des micronutriments et une anémie peuvent être impliqués »[65].

En juin 2020, une vaste étude clinique britannique co-dirigée par le biologiste moléculaire Dwaipayan Adhya et par Simon Baron-Cohen suggère que la neurogenèse des embryons autistes se distingue de celle des embryons non-autistes dès le 9e jour de la gestation, en particulier en termes de développement des rosettes neuronales (qui ne se développent pas ou peu chez les embryons autistes)[66].

Certains facteurs environnementaux et familiaux, lors de la petite enfance (quand le cerveau est encore très plastique), semblent augmenter le risque de développement de troubles du spectre de l'autisme ; on sait que le cerveau autiste se développe nettement différemment du cerveau typique lors de la première année de vie et que l'autisme a « une composante environnementale contribuant à la causalité »[67]. Or, depuis quelques décennies, l'offre audiovisuelle et le temps de visionnage d'écrans par des nourrissons a beaucoup augmenté, parallèlement à l'augmentation constatée de la prévalence des troubles du spectre autistique (TSA)[67]. Plusieurs études ont conclu à une association entre TSA et l'exposition accrue aux écrans lors de la petite enfance[67]. Dernièrement (2022), une étude épidémiologique japonaise a conclu que l'excès d'exposition aux écrans à l'âge d'un an (plus d'une heure/jour) augmente le risque d'autisme à 3 ans, chez les petits garçons[68], ce qui confirme des indices mis à jour les années précédentes par d'autres études[69] - [70] - [71] - [72]

La diversité clinique du TSA pousse de nombreux médecins, psychiatres et psychanalystes à parler d'« autismes » au pluriel ou d'un « spectre autistique »[73], en contradiction avec le consensus scientifique international sur la notion de spectre de l'autisme.

Aspects génétiques

L'importance des prédispositions génétiques est quantifiée par certains travaux à 90 %[74] - [75], car l’interaction entre les gènes et de nombreux autres facteurs joue aussi un rôle[76], notamment celle entre gènes et environnement[77]. Dans les années 2000-2010, la génétique et l'épidémiologie ont conjointement confirmé que l'autisme était un « trouble complexe résultant de la combinaison de facteurs génétiques et environnementaux »[77] - [78].

Dès 1964, dans son livre Infantile Autism : The Syndrome and Its Implications for a Neural Theory of Behavior, Bernard Rimland suggérait l'éventualité de causes génétiques à l'autisme. Des preuves ou des indices ont depuis été que :

- Le ratio filles/garçons autistes est identique dans tous les pays, quel que soit le niveau socioculturel (affirmation à nuancer, car ce ratio évolue, au Canada par exemple[79]) ;

- Des études sur les vrais et faux jumeaux montre une probabilité d'autisme qui augmente avec la proximité génétique, inférieure à 1 % pour la population générale, 3 % (autisme) et 10 % (troubles envahissants du développement ou TED) chez les frères et sœurs d'enfants avec autisme et 60 à 90 % chez les vrais jumeaux ; Initialement évaluée en 1995 comme plus élevée chez les vrais jumeaux que chez les faux jumeaux[57], la coïncidence de l'autisme a cependant été entièrement révisée 6 ans plus tard par la plus vaste enquête à ce jour portant sur les jumeaux mono- et dizygotes[80].

- Plusieurs maladies génétiques, malformations chromosomiques ou maladies infectieuses sont statistiquement significativement liées à l'autisme : syndrome de l'X fragile, syndrome de Rett, syndrome de Sotos, syndrome de Joubert,neurofibromatose de type I, sclérose tubéreuse de Bourneville, syndrome de Prader-Willy, syndrome d’Angelman)[74]. Parmi elles, les anomalies mitrochondriales semblent plus fréquents chez les enfants autistes[81].

- Une intolérance au toucher léger est l’une des « surréactivités sensorielles » révélatrices de l’autisme. En 2019, une étude[82]montre que des « aberrations moléculaires » dans les neurones périphériques est en cause, en lien avec deux gènes (Mecp2 et Gabrb3) ; leur absence dans ces neurones périphériques inhibe l'activité du GABA, un neurotransmetteur clé, connu pour diminuer la signalisation nerveuse, et qui réguler la communication de nerf à nerf dans la moelle épinière et le cerveau[55]. En outre, chez la souris, une faible activité des récepteurs GABA dans les neurones sensoriels périphériques implique une signalisation neuronale aberrante, avec hyperactivité des cellules nerveuses de la moelle épinière ; les souris dépourvues de Mecp2 ou Gabrb3 présentent une hypersensibilité tactile. Ces 2 gènes (et d’autres déjà liés aux troubles du spectre autistique) régulent des propriétés distinctes des neurones périphériques. En outre, chez la souris, un gène Shank3 défectueux peut aussi induire des réponses tactiles anormales, mais par un autre mécanisme (il ne dégrade pas la signalisation GABA mais il affecte les canaux potassiques des cellules périphériques, ce qui les rend hyperexcitables. Les souris dont les neurones périphériques manquaient de Shank3 montrent aussi des signes d’anxiété et de troubles sociaux (traits notamment associés à l’autisme)[55]. Les parties du cerveau chargées de traiter les influx des neurones tactiles périphériques sont aussi modifiées chez les souris dont les neurones périphériques étaient dépourvus des gènes Mecp2, Gabrb3 et Shank3. Mais, si par une thérapie génique ces gènes sont restaurés dans les neurones périphériques, alors les anomalies du cerveau sont corrigées et une sensibilité tactile normale apparait (ce qui reconfirme l’importance de l'activité nerveuse périphérique pour le développement du cerveau ; par exemple, les jeunes enfants privés de toucher normal pendant la petite enfance ont un plus grand risque d'anomalies comportementales plus tard dans la vie).)[55]. Chez la souris, un traitement médicamenteux de ce symptôme est possible (encore à confirmer chez l’Homme) : un ancien composé expérimental ne ciblant que les cellules nerveuses périphériques atténue cette hypersensibilité, tout en diminuant le stress subi par la souris, ce qui se traduit par une prise de poids. Les médicaments disponibles en 2019 présentent une certaine efficacité, mais avec pour effet secondaire un effet sédatif et des troubles mnésiques (car traversant la barrière hémato-encéphalique)[55]. Traiter cette surréactivité pourrait secondairement peut-être aussi améliorer d’autres comportements observés parmi les troubles du spectre autistique. Les auteurs signalent que les souris dont le développement cérébral était le plus altéré présentaient les symptômes les plus graves et étaient les animaux chez lesquels des mutations génétiques s'étaient produites[55].

- Des mutations génétiques spontanées sont possibles[83], mais cela n'explique pas pourquoi la fréquence de l’autisme augmente.

Gènes impliqués dans la transmission de l'autisme

Plusieurs origines génétiques ont été proposées pour être reliées à l'ensemble des cas d'autisme. Des analyses de l'ADN collectées chez des familles dont un membre était autiste ont mis en évidence une région de susceptibilité dans le chromosome 11, une fréquence plus importante de délétions dans une zone du chromosome 16[84], ainsi qu'un défaut d'expression d'un gène dans le chromosome 2. En 2015, d'après Thomas Bourgeron, « les gènes en cause actuellement répertoriés codent, entre autres, des protéines impliquées directement et indirectement dans la transmission synaptique et le développement neuronal »[85].

Le développement rapide des techniques d’analyse génétique, l'étude de nombreux gènes-candidats[86], ainsi que l’amélioration de la définition du diagnostic, ont réorienté les généticiens vers plusieurs régions du génome, dont les bras longs des chromosomes 2, 6, 7 et 15 ou les chromosomes sexuels[87].

Début 2020, une étude de génome sur 2 308 parents et enfants issus de familles comptant plus d'un enfant autiste montre l'implication de 69 gènes, et notamment d'une mutation de NR3C2, impliquant des quatrième et cinquième doigts courts, une sensibilité sensorielle, et des schémas de langage inhabituels[88].

Le psychanalyste Jacques Hochmann constate qu'en dépit de la masse des travaux et des crédits considérables consacrés à cette recherche, les avancées sont restées discrètes et qu'aujourd'hui encore, « aucune lésion neurologique, aucun dysfonctionnement biologique, aucune mutation génétique n’est reconnu comme spécifique de l’autisme, c’est-à-dire ne se retrouve dans tous les cas d’autisme et seulement dans ces cas. L’autisme n’a toujours pas trouvé son ou ses marqueurs biologiques »[89].

Chevauchement entre gènes de l'autisme et gènes liés à l'intelligence

D'après une étude de l'Université d'Édimbourg sur une cohorte de 10 000 personnes (2015), il existe un chevauchement entre des gènes associés à l'intelligence humaine, et des gènes associés à l'autisme[90] - [91]. Pour le Pr Nick Martin, « cette étude suggère que les gènes de l'autisme peuvent réellement conférer, en moyenne, un petit avantage intellectuel à ceux qui les portent, à condition qu'ils ne soient pas affectés par l'autisme »[90]. Cette équipe constate que, même chez les personnes non-autistes, la présence de traits génétiques associés à ce trouble est, en moyenne, liée à un score légèrement meilleur aux tests cognitifs[92]. Ce chevauchement de gènes a été confirmé via d'autres études[93] - [94].

L'équipe de Simon Baron-Cohen a constaté en 1997 et 1998 une fréquence plus élevée d'autisme parmi les familles de physiciens, d'ingénieurs, et de mathématiciens[95] - [96], ainsi que de meilleurs résultats des parents d'enfants diagnostiqués avec un syndrome d'Asperger aux tests d'intelligence, par rapport aux parents d'enfants sans ce diagnostic[97]. En 2007, cette équipe suggère un lien (de nature génétique et héréditaire) entre l'autisme et les compétences en mathématiques[98], une étude de l'université Stanford en 2013 ayant associé les performances des enfants autistes en mathématiques à une structure cérébrale différente, impliquant des schémas d'activation cérébrale spécifiques dans une zone normalement associée à la reconnaissance visuelle[99].

Le Pr américain en biologie de l'évolution Bernard J. Crespi postule que l'autisme puisse être, à ce titre, un « trouble de l'intelligence supérieure » (Disorder of High Intelligence), appuyant cette hypothèse sur le fait que « des preuves convergentes montrent que l'autisme et un QI élevé partagent un ensemble de corrélats convergents, dont une grande taille du cerveau, une croissance cérébrale rapide, des capacités sensorielles et visuelles spatiales accrues [...] »[100].

Paternité ou maternité tardive

La paternité ou maternité tardive est reconnue comme facteur de mauvais fonctionnement social pour la descendance[101]. En 2009, il est montré que les effets de l’âge parental sur le cerveau et la personnalité de l’enfant diffèrent selon que dans le couple, ce soit la mère et/ou le père qui soit plus âgé[102]. Une étude iranienne de 2010 soupçonne que la paternité tardive soit facteur d'autisme chez l'enfant[103].

En 2011, une étude néerlandaise (établie sur 14 231 patients et 56 924 témoins appariés) a conclu que le taux de TSA augmente statistiquement avec l’âge du père au moment de la conception : « les pères de plus de 40 ans ont une probabilité 3,3 fois plus élevée d'avoir un enfant avec TSA que les jeunes pères (<20 ans) »[104]. Différences d’associations laissent penser que la paternité tardive augmente bien le taux de troubles du spectre de l'autisme chez la descendance[104] - [105].

Aspects épigénétiques

Les études épidémiologiques suggèrent que la période périconceptionnelle (y compris pour le père chez lequel des anomalies de méthylation de l'ADN des spermatozoïdes ont été associés à un risque accru de TSA pour l'enfant[106]) et le temps du début de la vie fœtale sont les plus vulnérables aux facteurs environnementaux influençant le risque de TSA, et souvent via des modifications épigénétiques[107] - [108] - [109] - [110] - [111]. Ces modifications épigénétiques apparaissent sur l'ADN ou la chromatine qui vont les transmettre à une lignée cellulaire et généralement à la descendance[112]. Ces modifications sont (éventuellement en amont, chez le père et/ou la mère) des réponses à des facteurs environnementaux : sociaux, nutritionnels et toxicologiques tels que la pollution de l'air, des toxiques alimentaires, des carences alimentaires, des perturbateurs endocriniens (qui pourraient expliquer qu'il y ait plus de garçons atteint que de filles), une infection... par exemple)[109] - [113]. La méthylation de l'ADN se produit de manière très variée tout au long de la vie en n'affectant parfois qu'un type de cellule (neurones cérébraux par exemple)[112]. Et l'on sait maintenant que « les changements les plus importants se produisent autour de l'implantation (de l'ovule) puis lors de la transition entre la vie fœtale et la vie postnatale précoce »[112].

Des altérations de la méthylation de l'ADN ont été observées en même temps par le gène candidat et les études génomiques du cerveau post mortem dans l'autisme[112]. D’après une étude de 2016 fondée sur l’étude de placentas humains, faite dans le cadre de l'étude prospective MARBLES[114], avec séquençage du génome entier[115], des marqueurs épigénétiques de méthylation de l'ADN existent dans le placenta, où une biopsie à fin d'analyse génétique (par pyroséquençage) peut être faite à la naissance, voire in utero dans le cas de familles à haut risque[115]. Le placenta est en effet épigénétiquement caractérisé par un paysage de grands domaines partiellement méthylés (DPM)[116] entrecoupés de domaines hautement méthylés (DHM) qui semble bien refléter les patrons de méthylation observés chez l'embryon à son stade précoce[117]. Une biopsie de placenta semble donc pouvoir fournir des biomarqueurs permettant une détection précoce, dès la naissance (alors que le diagnostic de TSA n’est actuellement au mieux fait qu’après l’âge de 3 ans aux États-Unis[118] - [119]). Une hypométhylation de l’ADN dans le placenta semble bien refléter de l'état hypométhylé de l'embryon précoce et du trophectoderme. Des perturbations dans les schémas de méthylation à grande échelle du placenta pourraient donc refléter des anomalies de méthylation dans l'embryon, qui pourraient ultérieurement affecter son développement neuronal. De plus, ils notent que les gènes du développement neuronal et de la transmission synaptique sont statistiquement surreprésentés dans les PMD placentaires, de même que les gènes candidats à l'autisme[120]. Ces recherches sur le méthylome placentaire sont encore à considérer avec prudence, mais si elles se confirment, de nouveaux horizons s'ouvriront pour l’aide aux porteurs de TSA (car l’identification précoce et l'intervention comportementale dans les TSA améliorent souvent considérablement les compétences et l’intégration sociale des personnes atteintes de TSA[121]. Des anomalies considérées comme marqueurs du risque d'autisme chez les bébés ont déjà (2013) été repérées[122].

Le tabagisme du père au moment de la conception est aussi un facteur de risque[123].

Théorie de l'origine vaccinale

Des études épidémiologiques ont été menées pour répondre aux questionnements relatifs à un lien potentiel entre vaccination et autisme, à partir des données médicales de millions d'enfants au Canada, aux États-Unis, au Danemark et en Angleterre[124]. En 2014, une méta-analyse menée à l'université de Sydney, en Australie, première étude à prendre en compte un aussi grand nombre de dossiers médicaux[125], croise les données de 5 cohortes comptant au total 1,5 million d'enfants[126]. Publiée dans la revue Vaccine, elle examine les données relatives au thiomersal, au vaccin ROR, et au mercure. « Les résultats de cette méta-analyse suggèrent que les vaccinations ne sont pas associées au développement de l'autisme ou du trouble du spectre de l'autisme »[126].

En 2016, une étude sur des modèles souris, qui concluait à un possible lien entre l’aluminium du vaccin contre le papillomavirus humain et l'autisme, est rétractée pour méthodologie fallacieuse[127] - [128]. L'article est néanmoins re-publié, sous un autre titre, dans une revue moins prestigieuse[129]. Une nouvelle étude, publié en 2019 et réalisée au Danemark sur 657 461 enfants nés entre 1999 et 2010, démontrait qu'il n'y avait aucun lien entre autisme et vaccination ROR[130] - [131] - [132] - [133].

Hypothèse de facteurs environnementaux et épigénétiques

L'augmentation du nombre de diagnostics d'autisme dans les pays industrialisés[79] ne semble pas dû qu'à une meilleure détection et aux changements de définitions de l'autisme. Cette augmentation suggère l'existence de causes environnementales[N 3] - [134] - [135] - [136] - [137].

Depuis le début des années 2010, les études épidémiologiques recherchant d'éventuels liens de causalité entre l'exposition environnementale prénatale (in utero) à certains produits chimiques (risque modifiable ou évitable) et autisme se sont donc multipliées[138]. Selon une revue d'études publiées en 2014 par des chercheurs américains, « il est maintenant reconnu que les facteurs environnementaux jouent un rôle plus important dans l'autisme qu'on ne le pensait auparavant ». Les facteurs environnementaux les plus étudiés ont été l'exposition fœtale au tabac, à la pollution de l'air, aux pesticides, à certains perturbateurs endocriniens (ex : phtalates, bisphénol A, retardateurs de flamme, antiadhésifs, etc.), composés organiques volatils (COV) et à certains solvants, aux métaux lourds et métalloïdes (issus de l'environnement, d'amalgames dentaires et de vaccins au thimérosal)[138]. L'exposition des humains aux polluants cités ci-dessus a fortement augmenté dans le monde, notamment depuis les années 1950.

Vers 2010-2015, selon A.E Kalkbrenner et ses collègues, « certaines expositions environnementales ont montré des associations avec l'autisme, en particulier les polluants atmosphériques liés à la circulation, certains métaux et plusieurs pesticides, avec des indices orientant vers certaines substances volatiles et composés organiques (par exemple, le chlorure de méthylène, le trichloréthylène et le styrène) ainsi que vers les phtalates »[138]. Le rôle causal de ces polluants doit encore être confirmé ou précisé par des études approfondies[138]. Et d'autres voies d'exposition, et « d'autres facteurs environnementaux ne peuvent être exclus, mais n'ont pas encore été suffisamment étudiés »[138].

Il est possible que, dans ce type de cas, l'autisme ne survienne que si le spermatozoïde, l'ovaire, l'embryon ou le fœtus entrent en contact avec un polluant (ou un cocktail de polluant) à un moment précis, une des périodes critiques du développement (on parle de « fenêtres de développement ». Si c'est le cas, il vaut mieux comprendre ces interactions discrètes, pour améliorer la prévention des troubles ou de dommages neurodéveloppementaux se manifestent dans les symptômes de l'autisme (ou dans certaines de ses comorbidités)[138]. Dans cette hypothèse, les conditions et le moment précis de l'induction (ou de l'évolution) de l'autisme chez l'embryon, le fœtus ou le nourrisson pourrait peut-être expliquer la grande variabilité des types d'autismes et « les domaines phénotypiques spécifiques des symptômes de l'autisme » chez l'individu, mais en 2014, ceci reste à confirmer[138].

Une « étude écologique » canadienne récente (2022) s'est intéressée au concept d'« exposition protectrice » (Y aurait-il moins d'autisme autour de lieux où il y a moins de pollution de l'air (« un facteur de risque de TSA de plus en plus suspecté ») ?[139]. Sur 129 222 naissances dans la région métropolitaine de Vancouver de 2004 à 2009, suivies jusqu'en 2014 : 1 921 enfants (soit 1,5 % de ces naissances) ont été diagnostiqués TSA[140] porteurs TSA[139]. Ces données ont été croisées avec sur une modélisation géographique rétrospective de l'exposition à trois polluants connus et suivis : particules de moins 2,5 µm (PM2.5), monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2-, calée sur la proximité de l'habitation avec un espace vert[141] lors de sa grossesse[139]. Parmi les facteurs de confusion analysés figuraient « le sexe de l'enfant, le mois et l'année de naissance, l'âge et le lieu de naissance de la mère, ainsi que l'urbanité et le revenu au niveau du quartier »[139].

Les auteurs ont conclu que « l'exposition prénatale aux espaces verts était associée à une probabilité réduite de TSA », mais sans preuves que cela soit dû à une moindre exposition à la pollution atmosphérique « qui peut agir comme un facteur de confusion plutôt que comme un médiateur »[139].

Métaux lourds et métalloïdes

Une des hypothèses est que l'organisme des personnes autistes se détoxiquerait moins bien face aux métaux lourds, à la suite d'un polymorphisme génétique, et qu'il pourrait y avoir une relation causale (directe ou indirecte) entre exposition périnatale du cerveau aux éléments traces métalliques et certains symptômes de l'autisme. Ces métaux proviendraient (éventuellement in utero) de la nourriture, l'eau, des plombages dentaires de la mère, certains médicaments ou de vaccins[142], ou de l'air inhalé.

La neurotoxicité de certains métaux est démontrée. Elle pourrait, par exemple, expliquer, en partie au moins, la réponse cérébrale diminuée à la perception de la voix souvent observée chez l'autiste.

Les TSA, comme certains métaux lourds (en cas d'intoxication précoce et chronique) affectent conjointement les sphères socio-émotionnelles, perceptive, du langage, sensori-motrice et du fonctionnement exécutif)[143], mais le TSA est de plus caractérisé par « des intérêts restreints ou des comportements stéréotypés »[143] et répétitifs[144].

Acide valproïque

Un modèle animal « fondé sur des observations réalisées chez l’homme, un modèle de l'autisme, par une exposition prénatale de rongeurs (rats et souris) au valproate de sodium, a été obtenu et validé »[144] ; il a permis de suggérer des explications de fonctionnement de réseaux neuronaux qui rendent aussi compte de certains TSA. Ce modèle est également largement utilisé dans les études précliniques qui ont pour but de tester des thérapies potentielles contre les TSA[144]. Remarque : 30 à 40 % des enfants nés de mères sous valproate (médicament) ont un risque de déficit cognitif (en)[145] - [146] ainsi que d'autisme ou de troubles apparentés[147]

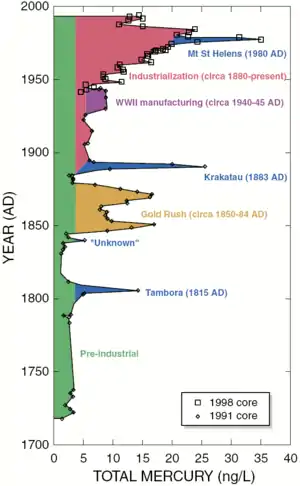

Mercure

Depuis 1999, le mercure est soupçonné de jouer un rôle dans l'apparition de l'autisme[148].

En 2015, Cochrane statue sur l'absence de preuve d'un lien entre une intoxication aux métaux lourds et l'autisme[149]. L'année suivante, un groupe de chercheurs américains, dont fait partie Mark Geier (condamné pour exercice illégal de la médecine dans le cadre de la controverse sur le rôle de la vaccination) publie une recension de la littérature scientifique à ce sujet, soit 91 publications entre 1999 et février 2016, dans une revue à comité de lecture[148]. Ils en concluent que « la vaste majorité des recherches », qui ont été menées dans différents pays, soit 74 % des publications, soutiennent « l'existence d'un lien entre mercure et autisme », et que la recension soutient l'idée que le mercure, soit un facteur causal d'autisme[148]. L'année suivante, le même groupe de chercheurs résume la controverse portant sur le mercure en soulignant des conflits d'intérêts potentiels dans ce champ[150].

Cette association a fait craindre un risque vaccinal, mais aucun lien causal entre l'exposition au thiomersal (un agent conservateur présent dans les vaccins) et l'autisme n'est pas prouvé[142] - [151] - [152] - [153] - [154].

Le thiomersal a été mis hors de cause au début des années 2000. Des recherches se poursuivent sur le rôle potentiel du mercure environnemental[155]. Une étude comparative sur l'alimentation (notamment en poisson, connu pour bioaccumuler du mercure) de mères d'enfants autistes et d'enfants non-autistes ne permet pas (en 2018) de conclure à un effet de la concentration en mercure dans le sang de la mère sur la probabilité d'avoir un enfant autiste[156].

Pesticides

Plusieurs études ont porté sur un possible lien entre exposition aux pesticides des parents et autisme[157] - [158] (en particulier le chlorpyrifos), notamment une pilotée par l'Université UC Davis (2014), portant sur 1 000 enfants en Californie, qui établit une corrélation entre gestation proche d'une zone d’épandage de pesticides, et cas d'autisme[159] - [160].

Une étude cas-témoin californienne, basée sur la population, intitulée « Exposition prénatale et infantile aux pesticides ambiants et aux troubles du spectre autistique chez les enfants » a été publiée début 2019 dans le British Medical Journal. Elle suggère qu'une exposition prénatale à des pesticides ambiants épandus à moins de 2000 m de la résidence de la mère induise un risque accru de TSA chez le futur enfant (comparé à ses congénères née dans la même région agricole, mais sans une telle exposition). Selon ce travail : l'exposition prénatale à 6 (glyphosate, chlorpyrifos, diazinon, malathion, avermectine & perméthrine) des 11 pesticides pris en compte est associée à des augmentations de 10 à 20 % du risque de TSA. De plus, l'exposition du nourrisson au même contexte environnemental semble ensuite augmenter le risque de déficience intellectuelle comme comorbidité des TSA. L'étude est fondée sur les données statistiques sur l'utilisation des pesticides collectées par l'État de Californie, traduites en Livre (unité de masse) de pesticides (pour 11 pesticides) appliqués par acre/mois à moins de 2000 mètres de la mère dans un système d'information géographique, en ne retenant que 11 pesticides intensément utilisés dans ce territoire (dont le glyphosate). L'étude n'était pas conçue pour expliquer les mécanismes en jeu ni détecter d'éventuels effets cocktails entre pesticides ou entre pesticide(s) et d'autres polluants[161]. Ses résultats ont été vivement contestées par John Tucker, Ph.D. qui reproche aux auteurs d'avoir tiré des conclusions trop hâtives, alors qu'ils manquaient d'informations sur le tabagisme passif et actif des parents, et qu'une partie des mères auraient pu avoir conçu l'enfant et faire leur début de grossesse ailleurs, puis avoir déménagé à l'adresse donnée dans le dossier médical. Cette critique a été relayée par Food Science Babe (« pseudonyme d'une avocate et autrice se concentrant spécifiquement sur la science derrière notre alimentation (...) diplômée en génie chimique et travaillant dans l'industrie alimentaire depuis plus d'une décennie, tant dans le secteur conventionnel que dans le secteur naturel/biologique) » sur le site AgDaily (site soutenant l'élevage intensifs, l'agroindustrie et la FFA) Babe estime que les conclusions de l'étude sont un « carburant pour le feu anti-science » car trop catégoriques et non soutenues par les données exposées, mésinterprêtées, et elle déplore d'avoir « déjà vu des gens l'utiliser sur les réseaux sociaux pour pousser plus loin leurs agendas anti-glyphosate, anti-Monsanto, anti-OGM »[162].

Anomalies cérébrales

Chez les personnes autistes, l'architecture cellulaire du système limbique et du cervelet présentent des anormalités[163] : une taille augmentée de certaines cellules, et une diminution des connexions intercellulaires.

« L'absence d'anomalies dans d'autres régions suggère que les lésions surviennent avant la 23e semaine de gestation[164]. »Des modifications volumétriques ont été aussi retrouvées au niveau de l'amygdale cérébrale, du vermis cérébelleux (inconstamment), du lobe temporal et de différentes régions du « default-mode network » (cf. plus bas). Ces anomalies pourraient traduire un défaut probablement génétique de maturation cérébrale.

Un article de consensus de 2012 a conclu à un accord scientifique sur le fait que les autistes « présentent une anatomie cérébelleuse anormale, des systèmes de neurotransmetteurs anormaux, un stress oxydatif, des déficits moteurs et cognitifs cérébelleux et une neuroinflammation »[165]. Ils invitent à étudier des options de traitement pour les principaux symptômes de l'autisme au niveau du cervelet : hypoplasie du vermis cérébelleux et autres anomalies vermiques comme caractéristique cohérente de l'autisme. Ils invitent à étudier les mécanismes sous-jacents aux contributions cérébelleuses à la cognition (travail en cours[166]) ainsi que les mécanismes inconnus sous-jacents à la neuroinflammation[165].

Placenta

Un type particulier de cellules « défectueuses » a été trouvé dans le placenta d'enfants avec syndrome d'Asperger, présentant des puits microscopiques anormaux, environ trois fois plus nombreux que dans les placentas « normaux »[167]. Des anomalies épigénétiques (de méthylation de l'ADN) y ont aussi été détectées, dont on ignore si elles sont des causes, ou des conséquences. Selon Schroeder et al. (2016), ces anomalies de méthylation semblent refléter l'état épigénétique des réseaux neuronaux du fœtus, ce qui pourrait en faire l'un des biomarqueurs précoces des TSA[168].

Le microbiote

De nombreuses études suggèrent un lien entre autisme et microbiote intestinal[169] - [170] - [171].

Aire de perception de la voix

Selon l'étude d'une équipe de chercheurs franco-canadiens, parue dans le mensuel Nature Neuroscience[172] et qui a été très médiatisée en 2004[173] - [174], la « perception de la voix » active chez les personnes neurotypiques une aire cérébrale spécifique sur la face externe du sillon temporal supérieur gauche, alors que chez les personnes autistes, la voix humaine ne provoque aucune activation de cette zone. Cela conduit à postuler que ce handicap comprend une anomalie de la reconnaissance de la voix humaine.

Des expériences plus récentes montrent que, loin de ne montrer aucune réaction (déficit) à la voix humaine, la « perception de la voix » chez les personnes autistes active une zone située dans l'hémisphère cérébral droit correspondant à une aire de traitement des émotions (notamment provoquées par l'écoute de la musique) chez les personnes neurotypiques.

L'imagerie fonctionnelle (IRMf) a objectivé des défauts d'activation cérébrale (en comparaison avec un groupe apparié en âge et en QI de contrôle) au niveau du sillon temporal supérieur (STS) connecté aux cortex préfrontal ventro-dorsal, pariétal inférieur et péri-amygdalien, et impliqué: 1. dans la reconnaissance des aspects intentionnels, affectifs et sociaux de la voix, du regard et des mouvements, 2. de l'imitation (système des neurones « miroirs »), et 3. de l'attribution d'actes intentionnels et de pensée à autrui (d'où découle une perturbation de l'élaboration de la "théorie mentale de l'esprit"). Des études en Voxel-Based-Morphometry mesurant le volume de substance blanche et de substance grise ont également indiqué des volumes significativement diminués au sein du STS et de la première circonvolution temporale chez les personnes autistes. L'hypothèse d'une atteinte dysconnective de ce circuit, d'origine génétique, laquelle entraînerait une altération précoce du décodage d'indices émotionnels et sociaux dans les expressions vocales et motrices (direction du regard surtout) a été émise.

La théorie d'une atteinte des neurones miroirs, très populaire au début des années 2010, n'a, en 2021, jamais été démontrée, ni sur le plan neurologique, ni sur le plan comportemental[175].

Des différences d'activation au sein du "default-mode" network (DMN) intéressant le cortex préfrontal ventro-médian et le précuneus, ont été observées chez les personnes autistes par rapport aux neurotypiques[176]. DMN constitue un réseau neuronal spécifique de l'état de « repos », impliqué dans l'imagerie mentale, la mémoire épisodique, l'agentivité, la conscience de soi… et qui se « désactive » au cours de procédures intentionnelles et attentionnelles. Il existe, de plus, une corrélation significative entre le degré de désactivation de DMN lors d'une telle procédure, et les perturbations sociales chez les personnes autistes. Il a également été montré une moindre activation d'un réseau fronto-pariétal, lequel est supposé réguler les interactions entre DMN et circuits liés à l'attention[177]. Dans ce cas, l'atteinte de DMN pourrait plutôt correspondre à une sous-utilisation par défaut d'activation de ce modulateur fronto-pariétal. En tout cas, il existerait une atteinte conjointe de réseaux cérébraux chargés de la perception du vécu intérieur au repos, de la représentation des états mentaux d'autrui et de l'empathie.

Anti-dépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine

Selon plusieurs études observationnelles, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine prescrits aux femmes enceintes comme antidépresseurs avant ou pendant leur grossesse (et peut-être ceux prescrits au père avant la conception) pourraient augmenter le risque de trouble de développement psychomoteurs chez la future personne, dont les troubles ceux associés au TDAH (d'après études ayant impliqué 2 765 723 patients dont 52 313 diagnostiqués TDAH) et à l'autisme (15 études ayant impliqué 3 585 686 enfants dont 40 585 autistes)[178]. La réalisation des études sur cette question est difficile, ces études étant assez peu nombreuses et hétérogènes dans leur conception. Toutes les données ne sont pas concordantes[178] - [179] - [180] - [181] - [182]

Point de vue des personnes concernées

L'autisme n'est pas seulement décrit par des observateurs externes, il l'est aussi largement par des personnes diagnostiquées, qui en rejettent généralement la vision déficitaire[184] - [185]. L'avènement d'internet a permis la diffusion de ces expériences ; malgré des difficultés sociales non occultées, ces personnes autistes défendent le droit non discriminatoire à une singularité, une ou des formes de pensées singulières et originales, et le droit à une tolérance de la part de la société[186] - [187].

Sur cette base, un certain nombre de personnes autistes s'opposent à l'idée même de guérir l'autisme[186] - [187]. La recherche des causes de l'autisme suscite une opposition et un refus de participer aux études génétiques, afin que les données collectées ne puissent servir à créer un dépistage prénatal de l'autisme[188].

Jim Sinclair, dont le discours de 1993 a été fortement médiatisé, est précurseur dans cette opposition à la guérison de l'autisme[189], expliquant :

« Il n'y a pas d'enfant normal caché derrière l'autisme. L'autisme est une manière d'être. Il est envahissant ; il teinte toute expérience, toute sensation, perception, pensée, émotion, tout aspect de la vie. Il n'est pas possible de séparer l'autisme de la personne... et si cela était possible, la personne qui vous resterait ne serait pas la même personne que celle du départ »

— Jim Sinclair, Ne nous pleurez pas[190].

Ce principe est défendu entre autres par Donna Williams (diagnostiquée en 1965 « enfant psychotique »[191] puis autiste[192]), par le biais du réseau Autism Network International[193].

Michelle Dawson (diagnostiqué autiste en 1990[194]) dénonce, notamment dans son texte intitulé Le pire crime de Bettelheim, le fait d'être passé d'un extrême à l'autre, de la théorie de « la mère réfrigérateur à la personne autiste comme Poltergeist »[195]. Elle collabore à l'Université de Montréal avec Laurent Mottron (auteur de L'autisme, une autre intelligence[196]) à la mise en évidence des points forts permis par l'autisme[197].

Les personnes autistes soulignent également le risque de dérives eugénistes permis par le dépistage prénatal de l'autisme[198] ; Josef Schovanec[199] et Hugo Horiot[200] estimant que la découverte d'un test de dépistage prénatal pourrait entraîner la disparition des personnes autistes comme part de la « biodiversité humaine ».

Notes et références

Notes

- Bleuler précise que l'autisme est à peu près la même chose que ce que Sigmund Freud appelle l'auto-érotisme, mais il explique qu'il souhaite en supprimant le radical /éros/ se démarquer de la référence de Freud à une conception élargie de la sexualité qui risque de « donner lieu à de nombreuses méprises » p. 204 Jacques Hocmann, Histoire de l'autisme : de l'enfant sauvage aux troubles envahissants du développement, Paris, Odile Jacob, , 528 p. (ISBN 978-2-7381-2153-0, lire en ligne).

- Mots exacts en anglais : « the beginning to parental coldness, obsessiveness, and a mechanical type of attention to material needs only.... They were left neatly in refrigerators which did not defrost. Their withdrawal seems to be an act of turning away from such a situation to seek comfort in solitude. » Léo Kanner (1943) Nerv Child 2: 217–50. Reprinted in Kanner, L (1968) « Autistic disturbances of affective contact » Acta Paedopsychiatr. 35(4):100–36.

- « We have estimated that one in four children who are diagnosed with autism today would not have been diagnosed with autism in 1993. This finding does not rule out the possible contributions of other etiological factors, including environmental toxins, genetics or their interaction to the increased prevalence of autism. In fact, it helps us to recognize that such factors surely play an important role in increasing prevalence. There is no reason to believe that any of these frameworks are wrong and many reasons to believe that the increase in autism prevalence is in fact the outcome of multiple self-reinforcing processes. » (en) King M, Bearman P, « Diagnostic change and the increased prevalence of autism », Int J Epidemiol, vol. 38, no 5, , p. 1224–34 (PMID 19737791, PMCID 2800781, DOI 10.1093/ije/dyp261, lire en ligne).

Références

- (en) A. Bailey, A. Le Couteur, I. Gottesman et P. Bolton, « Autism as a strongly genetic disorder: evidence from a British twin study », Psychological Medicine, vol. 25, no 1, , p. 63–77 (ISSN 0033-2917 et 1469-8978, DOI 10.1017/S0033291700028099, lire en ligne, consulté le )

- Autism and the Environment: Challenges and Opportunities for Research, Workshop Proceedings, National Academies Press, (ISBN 978-0-309-10881-2, DOI 10.17226/11946, lire en ligne)

- (en) Danny Antaki, James Guevara, Adam X. Maihofer et Marieke Klein, « A phenotypic spectrum of autism is attributable to the combined effects of rare variants, polygenic risk and sex », Nature Genetics, , p. 1–9 (ISSN 1546-1718, DOI 10.1038/s41588-022-01064-5, lire en ligne, consulté le ).

- (en) « CIM-10 », Organisation mondiale de la santé.

- Corinne Bastier, Faciliter la communication et le développement sensoriel des personnes avec autisme : guide d'activités pratiques, Dunod, , 320 p. (ISBN 978-2-10-079631-1 et 2-10-079631-3, OCLC 1107791774, lire en ligne).

- Marina MIGNOT (2020) Trouble du spectre de l'autisme & sensorialité ; une problématique centrale à appréhender pour une meilleure prise en charge orthophonique : présentations de profils types et proposition d’aménagement. Mémoire de Certificat de capacité d’orthophonie ; Université de Poitiers – Faculté de Médecine et Pharmacie – École d’orthophonie, promotion 2015-2020 ; voir p13-25

- « La position autistique Hypothèses psychopathologiques et ontogénétiques - ProQuest » (consulté le )

- Pr Arnold Munnich, « Autisme et génétique : le lien se précise », Journal international de médecine, (consulté le ).

- Silberman 2016, p. 15.

- Silberman 2016, p. 422.

- Silberman 2016, p. 423.

- « AUTISME : Etymologie de AUTISME », sur www.cnrtl.fr, Centre national de ressources textuelles et lexicales (consulté le ).

- Jacques Hocmann, Histoire de l'autisme : de l'enfant sauvage aux troubles envahissants du développement, Paris, Odile Jacob, , 528 p. (ISBN 978-2-7381-2153-0, lire en ligne) (Visualisation en ligne). Page 202-203 pour l'aspect théorique et jusqu'au moins la page 206 pour les autres données.

- Jean Garrabé, 100 mots pour comprendre la psychiatrie, éditions Le Seuil, .

- Jacques Postel, Dictionnaire de la psychiatrie, éditions Larousse, 2003.

- Silberman 2016, p. 35-353.

- (en) Richard Bates, « France's autism problem – and its roots in psychoanalysis », sur The Conversation (consulté le ).

- Propos accordé à Françoise Dolto, par exemple dans l'article autisme, une énigmatique malédiction, Danièle Sastre, .

- Jean Oury, « Le pré-pathique et le tailleur de pierre. », Chimères. Revue des schizoanalyses, « On peut dire que l’autisme, la schizophrénie, c’est une destruction de la pulsion de mort, lieu d’une super énergie que j’appelle énergéia. L’énergéia, c’est le rayonnant, ce qui donne une présence à l’autre, ce qui donne tout ce qui va être en jeu dans la rencontre. »

- Denis Mellier, « Émotion, développement et psychanalyse. Quelques remarques à partir d’une clinique intersubjective de la séparation du nourrisson. », Bulletin de psychologie, tome 57 n°469 Développement, fonctionnement : perspective historico-culturelle,

- Freud, Pulsions et destins de pulsions, O.C. Vol XIII, PUF, 1988.

- Lacan, Les quatre concepts fondamentaux, Paris, Seuil, 1973.

- Marie-Christine Laznik, « « Pulsion invocante avec les bébés à risque d'autisme » », Cahiers de PréAut, vol. 10, no 1, , p. 23 (ISSN 1767-3151 et 2273-2225, DOI 10.3917/capre1.010.0023)

- Marília Franco e Silva Velano, « L’identification chez l’enfant autiste : parcours et extension du concept dans la théorie post- kleinienne: », Topique, vol. n° 135, no 2, , p. 119–133 (ISSN 0040-9375, DOI 10.3917/top.135.0119, lire en ligne, consulté le )

- La Forteresse vide, p. 171 .

- Bruno Bettelheim par Karen Zelan Perspectives : revue trimestrielle d’éducation comparée (Paris, UNESCO : Bureau international d’éducation), vol. XXIII, no 1-2, 1993, p. 83-100.

- Margaret Malher, Psychose infantile, Paris., Payot., , p. 185 et 178.

- Frances Tustin, Le trou noir de la psyché., Paris, Seuil., , p. 49

- Publication originale complète en anglais : Does the autistic child have a "theory of mind"? [PDF].

- C'est notamment la position de Jacques Miermont exprimée dans l'article Pour une théorie de l'esprit : Cognition, Passion et communication Résonances no 10-11, p. 64[PDF].

- À propos de la théorie de l'esprit et l'autisme, on peut lire La Cécité mentale, un essai sur l'autisme et la théorie de l'esprit, de Simon Baron-Cohen, PUG 1998.

- Compte rendu de lecture sur evopsy.com du livre Le Syndrome d’Asperger et l’autisme de haut niveau de Tony Attwood" (Ed Dunod) Lien mort

- Autisme et compétence linguistique (Christiane Riboni, Docteur en Linguistique

- Plumet M-H (2011) Communication, interactions sociales et Théorie de l'esprit : que nous apprennent les études sur l'autisme ?. Dans : Nathalie Nader-Grosbois éd., La théorie de l'esprit: Entre cognition, émotion et adaptation sociale (pp. 165-182). Louvain-la-Neuve, Belgique: De Boeck Supérieur. doi:10.3917/dbu.nader.2011.01.0165.

- (en) Gepner, B. & Féron, F. (2009). Autism: a world changing too fast for a mis-wired brain? Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 33, 1227-1242.

- Meiss, E., Tardif, C., Arciszewski, T., Dauvier, B., & Gepner, B. (2015) Effets positifs d’une exposition à des séquences vidéo ralenties sur l’attention, la communication sociale et les troubles du comportement chez 4 enfants autistes sévères: une étude translationnelle pilote.|URL=https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01787262/document

- Gepner, B. (2005) Malvoyance du mouvement dans l'autisme: de la clinique à la recherche et à la rééducation URL:https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00250052/document

- Gepner, B. (2001). “Malvoyance du mouvement dans l'autisme infantile : Une nouvelle approche neuropsychopathologique développementale. La psychiatrie de l'enfant, vol. 44(1), 77-126. doi:10.3917/psye.441.0077.

- Gepner, B., Massion, J., Tardif, C., Gorgy, O., Livet, M. O., Denis, D., ... & Castet, E. (2002). L'autisme: une pathologie du codage temporel?.|URL:https://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/31/15/12/PDF/2100.pdf

- Gepner B, Le monde va trop vite pour les personnes autistes ! Hypothèses neurophysio-psychopathogéniques et implications rééducatives, Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 2006; 54, 371-374.

- Gepner, B. & Tardif, C. (2009). Le monde va trop vite pour l’enfant autiste. La Recherche, 436, 56-59.

- Gepner B., Lainé F., Tardif C. (2010). Désordres de la constellation autistique : un monde trop rapide pour un cerveau disconnecté. Psychiatrie, Sciences humaines, Neurosciences (PSN). DOI 10.1007/s11836-010-0126-y.

- Lainé, F., Tardif, C., Rauzy, S., & Gepner, B. (2008) Perception et imitation du mouvement dans l'autisme: une question de temps. Enfance, 60(2), 140-157.

- Lainé, F., Rauzy, S., Gepner, B., & Tardif, C. (2009) Prise en compte des difficultés de traitement des informations visuelles et auditives rapides dans le cadre de l’évaluation diagnostique de l’autisme | Enfance, (1), 133-141.

- "La lenteur, une nouvelle thérapie dans l’autisme ?" in Gepner, B. (2018). Ralentir le monde pour mieux le percevoir: un nouveau traitement pour les enfants autistes?. Revue Francophone d'Orthoptie, 11(3), 153-156 (Résumé).

- Lainé, F., Tardif, C., & Gepner, B. (2008) Amélioration de la reconnaissance et de l’imitation d’expressions faciales chez des enfants autistes grâce à une présentation visuelle et sonore ralentie. In Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique (Aout ; Vol. 166, No. 7, pp. 533-538). Elsevier Masson.

- Charrier, A., Tardif, C., & Gepner, B. (2017) Amélioration de l’exploration visuelle d’un visage par des enfants avec autisme grâce au ralentissement de la dynamique faciale: une étude préliminaire en oculométrie. L'Encéphale, 43(1), 32-40 | URL=https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01787253/document

- Tardif, C., Latzko, L., Arciszewski, T., & Gepner, B. (2017). Reducing information’s speed improves verbal cognition and behavior in autism: a 2-cases report. Pediatrics, 139(6), e20154207. | URL=https://pediatrics.aappublications.org/content/139/6/e20154207.full

- LogiralTM, une application numérique de ralentissement simultané des informations audio-visuelles, sans altération de la fréquence acoustique des sons ; Tardif, C., Gepner, B. (2012). Logiral [Logiciel PC]. Téléchargeable sur http://centrepsycle-amu.fr/logiral/ ;

- Tardif, C., Gepner, B. (2014). Logiral [Application IOS et Android]. Paris: Auticiel.

- Simon Baron-Cohen, « L’autisme : une forme extrême du cerveau masculin ? », Terrain, vol. 42, , p. 17-32 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Simon Baron-Cohen, « The Male Condition », The New York Times, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) McPartland J, Klin A, « Sex differences in human neonatal social perception », Infant Behavior and Development, vol. 23, , p. 113-8.

- (en) Val Willingham, « Autism's mysteries remain as numbers grow », sur edition.cnn.com, (consulté le ).

- Ekaterina Pesheva (2019) Solving the Mystery of Autism ; New research center aims to unravel the basic biology of autism, related disorders | Université de Harvard, 10 oct 2019

- Le MIT, abritait déjà basé au « Centre Tan-Yang de l'Institut McGovern » le Hock E. Tan and K. Lisa Yang Center for Autism Research ; source : Tan and Yang Create Autism Center at the McGovern Institute for Brain Research , communiqué MIT, du 19 juin 2017

- (en) A. Bailey, A. Le Couteur, I. Gottesman et P. Bolton, « Autism as a strongly genetic disorder: evidence from a British twin study », Psychological Medicine, vol. 25, no 1, , p. 63–77 (ISSN 1469-8978 et 0033-2917, DOI 10.1017/S0033291700028099, lire en ligne, consulté le ).

- Suzanne Steffenburg, Christopher Gillberg, Lars Hellgren et Lena Andersson, « A Twin Study of Autism in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden », Journal of Child Psychology and Psychiatry, vol. 30, no 3, , p. 405–416 (ISSN 0021-9630 et 1469-7610, DOI 10.1111/j.1469-7610.1989.tb00254.x, lire en ligne, consulté le )

- Joachim Hallmayer, « Genetic Heritability and Shared Environmental Factors Among Twin Pairs With Autism », Archives of General Psychiatry, vol. 68, no 11, , p. 1095 (ISSN 0003-990X, DOI 10.1001/archgenpsychiatry.2011.76, lire en ligne, consulté le )

- (en) Sven Sandin, Paul Lichtenstein, Ralf Kuja-Halkola et Henrik Larsson, « The Familial Risk of Autism », JAMA, vol. 311, no 17, , p. 1770 (ISSN 0098-7484, PMID 24794370, PMCID PMC4381277, DOI 10.1001/jama.2014.4144, lire en ligne, consulté le )

- « Dans l’autisme, le rôle de l’hérédité est prépondérant », sur theconversation.com (consulté le )

- Richard Deth, Christina Muratore, Jorge Benzecry et Verna-Ann Power-Charnitsky, « How environmental and genetic factors combine to cause autism: A redox/methylation hypothesis », NeuroToxicology, vol. 29, no 1, , p. 190–201 (ISSN 0161-813X, DOI 10.1016/j.neuro.2007.09.010, lire en ligne, consulté le )

- (en) Layla Hall et Elizabeth Kelley, « The contribution of epigenetics to understanding genetic factors in autism », Autism, vol. 18, no 8, , p. 872–881 (ISSN 1362-3613 et 1461-7005, DOI 10.1177/1362361313503501, lire en ligne, consulté le )

- (en) Marianna Stamou, Karin M. Streifel, Paula E. Goines et Pamela J. Lein, « Neuronal connectivity as a convergent target of gene × environment interactions that confer risk for Autism Spectrum Disorders », Neurotoxicology and Teratology, vol. 36, , p. 3–16 (PMID 23269408, PMCID PMC3610799, DOI 10.1016/j.ntt.2012.12.001, lire en ligne, consulté le )

- (en) Aws Sadik, Christina Dardani, Panagiota Pagoni et Alexandra Havdahl, « Parental inflammatory bowel disease and autism in children (CC-BY-SA 4.0) », Nature Medicine, vol. 28, no 7, , p. 1406–1411 (ISSN 1546-170X, DOI 10.1038/s41591-022-01845-9, lire en ligne, consulté le )

- Dwaipayan Adhya, Vivek Swarup, Roland Nagy et Lucia Dutan, « Atypical Neurogenesis in Induced Pluripotent Stem Cells From Autistic Individuals », Biological Psychiatry, (ISSN 0006-3223, DOI 10.1016/j.biopsych.2020.06.014, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Karen Frankel Heffler et Leonard M. Oestreicher, « Causation model of autism: Audiovisual brain specialization in infancy competes with social brain networks », Medical Hypotheses, vol. 91, , p. 114–122 (DOI 10.1016/j.mehy.2015.06.019, lire en ligne, consulté le )

- Megumi Kushima, Reiji Kojima, Ryoji Shinohara et Sayaka Horiuchi, « Association Between Screen Time Exposure in Children at 1 Year of Age and Autism Spectrum Disorder at 3 Years of Age: The Japan Environment and Children’s Study », JAMA Pediatrics, vol. 176, no 4, , p. 384–391 (ISSN 2168-6203, DOI 10.1001/jamapediatrics.2021.5778, lire en ligne, consulté le )

- (en-US) Ortal Slobodin, Karen Frankel Heffler et Michael Davidovitch, « Screen Media and Autism Spectrum Disorder: A Systematic Literature Review », Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, vol. 40, no 4, , p. 303–311 (ISSN 0196-206X, DOI 10.1097/DBP.0000000000000654, lire en ligne, consulté le )

- (en) Carol Westby, « Screen Time and Children with Autism Spectrum Disorder », Folia Phoniatrica et Logopaedica, vol. 73, no 3, , p. 233–240 (ISSN 1021-7762 et 1421-9972, PMID 32229733, DOI 10.1159/000506682, lire en ligne, consulté le )

- Han-Yu Dong, Bing Wang, Hong-Hua Li et Xiao-Jing Yue, « Correlation Between Screen Time and Autistic Symptoms as Well as Development Quotients in Children With Autism Spectrum Disorder », Frontiers in Psychiatry, vol. 12, (ISSN 1664-0640, DOI 10.3389/fpsyt.2021.619994/full, lire en ligne, consulté le )

- Saeid Sadeghi, Hamid Reza Pouretemad et Bita Shalani, « Internet-based versus face-to-face intervention training for parents of young children with excessive screen-time and autism spectrum disorder–like symptoms: a comparative study », International Journal of Developmental Disabilities, vol. 0, no 0, , p. 1–12 (ISSN 2047-3869, DOI 10.1080/20473869.2021.1895699, lire en ligne, consulté le )

- Claire Amiet, « Diversité clinique de l'autisme : aspects diagnostiques », Perspectives Psy, vol. 46, no 3, , p. 228–239 (ISSN 0031-6032, DOI 10.1051/ppsy/2007463228, lire en ligne, consulté le ).

- (en) C. M. Freitag, « The genetics of autistic disorders and its clinical relevance: a review of the literature », Molecular Psychiatry, vol. 12, no 1, , p. 2–22 (ISSN 1476-5578, DOI 10.1038/sj.mp.4001896, lire en ligne, consulté le ).

- MARY, S. (2008). Autism: an overview of genetic aetiology. La Tunisie medicale, 86(06), 573-578 (résumé).

- [PDF] Les personnes atteintes d'autisme, identification, compréhension, intervention. P.6.

- Pauline Chaste et Marion Leboyer, « Autism risk factors: genes, environment, and gene-environment interactions », Dialogues in Clinical Neuroscience, vol. 14, no 3, , p. 281–292 (ISSN 1294-8322, PMID 23226953, PMCID 3513682, lire en ligne, consulté le ).

- « En dépit des études génétiques poussées, aucun gène causal ou de sensibilité unique commun à l'autisme n'a été identifié (...) De plus, les facteurs de risque environnementaux peuvent accélérer le développement de l'autisme. Les progrès récents dans la compréhension de la régulation épigénétique peuvent éclairer l'interaction entre plusieurs facteurs génétiques et facteurs environnementaux » : Atsuo Nakayama, Shiego Masaki et Eiko Aoki, « [Genetics and epigenetics in autism] », Nihon Shinkei Seishin Yakurigaku Zasshi = Japanese Journal of Psychopharmacology, vol. 26, nos 5-6, , p. 209–212 (ISSN 1340-2544, PMID 17240846, lire en ligne, consulté le ).

- Ex canadien : « Le trouble du spectre de l'autisme : un nombre toujours en croissance », Bulletin d'information en surveillance de la santé de la population, no 79, (ISSN 1927-8934, lire en ligne [PDF]).

- (en) Joachim Hallmayer, « Genetic Heritability and Shared Environmental Factors Among Twin Pairs With Autism », Archives of General Psychiatry, vol. 68, no 11, , p. 1095 (ISSN 0003-990X, PMID 21727249, PMCID PMC4440679, DOI 10.1001/archgenpsychiatry.2011.76, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Cecilia Giulivi, Yi-Fan Zhang, Alicja Omanska-Klusek et Catherine Ross-Inta, « Mitochondrial Dysfunction in Autism », JAMA, vol. 304, no 21, , p. 2389–2396 (ISSN 0098-7484, DOI 10.1001/jama.2010.1706, lire en ligne, consulté le )

- Cf. étude de l'Institut Blavatnik (de la Harvard Medical School) . Voir : Pratibha Gopalakrishna & Ekaterina Pesheva (2019) « Decoding Touch New research points to potential therapy for abnormal touch sensitivity in autism spectrum disorders » ; News & Research ; Harvard Midical School | publié le 8 aout 2019

- Une mutation spontanée génétique favoriserait l’autisme.

- Lauren A. Weiss, Yiping Shen, Joshua M. Korn et Dan E. Arking, « Association between Microdeletion and Microduplication at 16p11.2 and Autism », New England Journal of Medicine, vol. 358, no 7, , p. 667–675 (ISSN 0028-4793, PMID 18184952, DOI 10.1056/NEJMoa075974, lire en ligne, consulté le ).

- Thomas Bourgeron, « From the genetic architecture to synaptic plasticity in autism spectrum disorder », Nature Reviews Neuroscience, vol. 16, no 9, , p. 551–563 (ISSN 1471-003X et 1471-0048, DOI 10.1038/nrn3992, lire en ligne, consulté le ) ; cité par Jamain, S., Betancur, C., Giros, B., Leboyer, M., & Bourgeron, T. (2003) in : La génétique de l’autisme. médecine/sciences, 19(11), 1081-1090.

- Anne Philippe, Michel Guilloud-Bataille, Maria Martinez et Christopher Gillberg, « Analysis of ten candidate genes in autism by association and linkage », American Journal of Medical Genetics, vol. 114, no 2, , p. 125–128 (ISSN 0148-7299, DOI 10.1002/ajmg.10041, lire en ligne, consulté le ).

- Stéphane Jamain, Catalina Betancur, Bruno Giros et Marion Leboyer, « La génétique de l’autisme », médecine/sciences, vol. 19, no 11, , p. 1081–1090 (ISSN 0767-0974 et 1958-5381, DOI 10.1051/medsci/200319111081, lire en ligne, consulté le ).

- Elizabeth K. Ruzzo, Laura Pérez-Cano, Jae-Yoon Jung et Lee-Kai Wang, « Inherited and De Novo Genetic Risk for Autism Impacts Shared Networks », Cell, vol. 178, no 4, , p. 850–866.e26 (ISSN 1097-4172, PMID 31398340, DOI 10.1016/j.cell.2019.07.015, lire en ligne, consulté le ).

- Jacques Hochmann, « De l’autisme de Kanner au spectre autistique », in Perspectives Psy, 2017/1 (Vol. 56), p. 11-18, DOI : 10.1051/ppsy/2017561011, [lire en ligne]

- (en) « Autism genes and intelligence link found », sur The University of Edinburgh (consulté le ).