Dyslexie

La dyslexie est un trouble de la lecture et de l’écriture spécifique et durable qui apparaît chez l'enfant et l'adolescent (certains auteurs l'appellent aussi dyslexie développementale). Le trouble peut se traduire à des degrés divers par des difficultés à épeler les mots, lire vite, écrire, lire à haute voix ou bien comprendre ce qui est lu. La dyslexie est reconnue comme un trouble spécifique du langage et des apprentissages (abrégé TSLA[1]) et trouble en dys-.

| Causes | Maladie génétique |

|---|---|

| Symptômes | Trouble de la lecture |

| Spécialité | Neuropsychologie et pédiatrie |

|---|

| CISP-2 | P24 |

|---|---|

| CIM-10 | R48.0 |

| CIM-9 | 315.02 |

| OMIM | 127700 |

| DiseasesDB | 4016 |

| MedlinePlus | 001406 |

| MeSH | D004410 |

| Patient UK | Dyslexia |

![]() Mise en garde médicale

Mise en garde médicale

La dyslexie est un trouble dont les causes ne sont pas suffisamment éclaircies et qui fait l'objet de nombreuses études et débats. Dans ce contexte, définir et diagnostiquer précisément la dyslexie reste un sujet de controverse. La dyslexie est définie à la fois par des résultats à des tests de lecture comparés aux normes[INSERM_2007 1] (points de vue psychométrique et cognitif) et par des critères médicaux (diagnostic), comme un trouble spécifique qui exclut les causes d'origine uniquement sensorielle (problème de vue ou d'audition), uniquement contextuelle (sociale) ou uniquement psychologique (affective). Des études en neurosciences font l'hypothèse d'un trouble neurologique spécifique, dont l'origine génétique est discutée.

Le diagnostic, d'ordre médical, se fait selon les critères précis des classements de référence que sont la classification internationale des maladies (CIM) et le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) (voir paragraphe diagnostic).

La compréhension des mécanismes en cause dans la, ou les, dyslexie(s), a beaucoup évolué grâce à l'imagerie cérébrale qui a mis en évidence des corrélations avec l'utilisation de différentes aires cérébrales à la lecture, notamment moindres que celles impliquées dans le langage, mais aussi accrue d'autres aires (voir paragraphe mécanismes).

Enfin, la prise en charge peut prendre différents aspects en fonction de la spécificité de chaque cas qui doit être évalué par un bilan pluridisciplinaire (voir le paragraphe prise en charge). Les solutions ensuite proposées à ces troubles de l'apprentissage de la lecture doivent être adaptées à chaque cas particulier, donc la prise en charge ne se limite pas à la définition exclusive d'« une organisation cérébrale différente » comme elle est établie par l’association dyslexie suisse romande qui précise « qui existe donc « dès la naissance » »[2].

Présentation contextuelle

Troubles durables et spécifiques du développement, les troubles en dys-

La dyslexie fait partie des troubles spécifiques durables de l’acquisition communément appelés « dys- » : la dysphasie (du langage oral), la dyscalculie (du calcul) et la dyspraxie (du développement des coordinations et praxies)[3]. Les troubles spécifiques et durables des apprentissages (dys-) sont spécifiques car ils affectent un seul secteur de la cognition, et ne sont pas des troubles cognitifs ou intellectuels généraux. Ces troubles spécifiques ont pour particularité que, « on ne peut leur assigner, en l'état actuel des connaissances, une cause organique, psychiatrique ou sociologique[4] ». Leurs causes restent largement débattues (voir ci-dessous).

Parmi ces troubles d'apprentissage, la dyslexie est celui qui est le plus souvent diagnostiqué[5].

Handicap

En France, dès 1990, est reconnu dans une note de service[6] un nouvel handicap : la dyslexie, et les recommandations se portent immédiatement sur une prise en charge multi-disciplinaire, afin d’éviter « une forme de ségrégation » de ces enfants en difficulté aux « capacités intellectuelles réelles ».

La dyslexie est reconnue comme un handicap par l'OMS depuis 1993.

L'OMS avait depuis les années 1980 développé une approche environnementale du handicap. Contrairement à l'approche médicale du handicap qui prévaut jusque dans les années 1970 et qui désigne une déficience de l'individu, l'approche environnementale est définie ainsi : « Le dyslexique est ainsi reconnu handicapé par un rapport plus difficile au langage qui le défavorise, mais sans présomption de cause. Il peut s'agir d'une défaillance physiologique aussi bien que d'un décalage fonctionnel, un mode de fonctionnement alternatif qui ne serait défavorable à l'individu que par l'effet du contexte culturel prédominant. »

Épidémiologie

Cette difficulté d'apprentissage de la lecture est relative à la scolarité, voire à l'éducation et la pédagogie, mais en tant que trouble spécifique de l'individu elle se rapporte aussi à la psychologie et la médecine qui la répertorient et la définissent dans leurs classements : CIM, DSM. Si « la cause exacte de la dyslexie n’est pas encore connue » on dépiste néanmoins un trouble dont « l’origine est neurologique et la cause génétique »[7] car certains chercheurs affirment l’existence d'une origine biologique[8] - [9] même si des doutes sont émis[10], certains allant jusqu'à affirmer que la dyslexie, comme trouble cognitif spécifique, n'existe pas[11].

Les critères de définition, d'inclusion ou d'exclusion restent discutés. Si on parle de 8 à 12 % de la population mondiale touchée selon l'OMS, le rapport d'expertise de l'INSERM en 2007 indique que la prévalence du trouble ne fait pas l'objet de consensus car « les critères peuvent varier d’un auteur à l’autre et les seuils également[INSERM_2007 2] ». « Si le choix se porte sur 1 écart type, dans une distribution normale on trouve 16 % d’individus sous le seuil. Si on choisit 2 écarts-types (comme proposé par la classification internationale CIM-10), on n’en trouve plus que 2,5 %[INSERM_2007 1] ».

En France, on estime néanmoins que « les élèves qui présentent des difficultés de lecture et d'orthographe, dues à un trouble de la reconnaissance des mots, appelés dyslexiques et dysorthographiques, sont estimés à environ 5 à 8 % de la population scolarisée. » « Il est important de distinguer parmi les enfants faibles lecteurs ceux qui présentent de simples difficultés de lecture (retard simple) et ceux dont les faibles compétences en lecture résultent d'un trouble cognitif (les enfants dyslexiques)[12]. »

Évolution des critères

L'histoire du trouble attribue la première description à l’ophtalmologiste Allemand Oswald Berkhan, en 1881, et la dénomination à Rudolf Berlin, en 1887, mais sa formalisation date seulement de 1991 quand l'Organisation mondiale de la santé reconnaît la spécificité d'un trouble du développement des acquisitions scolaires et le classe parmi les handicaps[13].

Entretemps, en 1929, le neurologue Samuel T. Orton distingue des dyslexies acquises à la suite d'une lésion cérébrale, chez des personnes qui lisaient tout à fait normalement avant cette atteinte du système nerveux central. Appelé aussi alexie, ce cas neurologique est alors distingué des autres dyslexies liées à l'apprentissage, et dites « développementales ».

Décrit par Pringle et Morgan dès 1896, ce trouble de l'apprentissage est d'abord non exclusif et inclut toutes les causes comme le précise encore Krik en 1963[14] ; mais à la recherche d'une singularité spécifique, on distingue « un ensemble de difficultés des apprentissages qui ne peuvent être attribuées ni à un retard intellectuel, ni à un handicap physique, ni à des conditions adverses de l’environnement. »[INSERM_2007 3].

Cette spécificité dont l'attribution à la génétique est très débattue trouve néanmoins un écho physiologique observable en Imagerie cérébrale depuis les années 1990, par exemple par IRM fonctionnelle, « l’activité cérébrale de 144 enfants, dyslexiques et témoins, réalisant des tâches liées à la lecture ». Les enfants témoins activent des aires précises du cortex gauche, ainsi qu’une zone frontale impliquée dans le langage, là aussi à gauche. Les dyslexiques « compensent » la moindre activité de ces zones en utilisant des régions plus ou moins symétriques de l’hémisphère droit, et s’appuient beaucoup plus sur les aires frontales des deux côtés[15].

Rôle du contexte

Certains facteurs environnementaux influencent les taux de dyslexie. Ces facteurs sont notamment l’origine sociale et l’environnement linguistique[INSERM_2007 4].

L'environnement linguistique désigne notamment la langue parlée, car les langues à plus forte transparence orthographique sont moins handicapantes. Les enfants dyslexiques qui doivent maîtriser des langues transparentes comme l'italien ou l'espagnol lisent le plus souvent sans erreur ; leur trouble se manifeste essentiellement par une lenteur de lecture . Au contraire, les erreurs de lecture (déformation des mots, décodage partiel) sont fréquentes dans les langues à l'orthographe opaque comme l'anglais ou le français. Dans ces langues, le trouble affecte à la fois la qualité (exactitude) et le temps de lecture.

On définit ainsi un trouble de l'apprentissage dont les mécanismes seraient internes, physiologiques, cognitifs, mais qui restent néanmoins sensibles à l'environnement. La synthèse du rapport de l'INSERM le précise ainsi :

« Même si la définition de ces troubles dans les classifications exclut une origine culturelle, sociale, économique, pédagogique ou psychologique, cela ne signifie pas pour autant que ces facteurs ne jouent pas un rôle[INSERM_2007 5]. »

Diagnostic

L'OMS classe la dyslexie parmi les handicaps et les maladies en général (par le CIM), mais une déficience cognitive directement identifiable sans passer par les effets constatés reste insaisissable par les chercheurs. Alors on propose 3 critères de définitions[INSERM_2007 6] :

- critère de « discordance » (discrepancy) entre les difficultés à des épreuves liées au trouble en question et les bonnes performances à d’autres épreuves cognitives ;

- critère d’exclusion : les troubles ne doivent pas avoir comme cause primaire ni un retard global, ni un handicap sensoriel, ni un environnement défavorable (pédagogie inadaptée, niveau socioculturel insuffisant, diversité linguistique), ni troubles mentaux avérés ;

- le trouble est dû à des facteurs intrinsèques à l’enfant (ce point dérive directement des deux précédents et met l’accent sur l’origine neurobiologique des troubles).

Bilan pluridisciplinaire

Diagnostiquer « c'est identifier le trouble, en précisant le caractère spécifique et la sévérité de celui-ci. Le diagnostic pluridisciplinaire s'appuie sur un bilan médical, orthophonique et (neuro) psychologique »[16].

La Fédération française des Dys précise que « compte tenu de la difficulté de poser un diagnostic, la composition d’équipes plurielles permet de bénéficier de regards croisés et d’une complémentarité des approches pour considérer l’enfant dans sa globalité »[17].

De son côté, l'INPES explique ainsi que « La démarche diagnostique s’appuie sur un bilan complet à la recherche de troubles « dys », mais aussi de troubles auditifs, visuels, etc. Ce bilan sert également à préciser la nature et l’intensité du trouble. Enfin, il va permettre d’élaborer un projet d’accompagnement »[18].

Le diagnostic de dyslexie suppose donc un bilan pluridisciplinaire (médecin, psychologue, orthophoniste) qui permet d'éliminer d'autres causes possibles des difficultés rencontrées (diagnostic différentiel). Ce bilan vise également à caractériser le degré de sévérité du trouble (associations d'autres types de déficits ou comorbidités) et à cerner le profil cognitif de l'enfant (déficits cognitifs associés ou processus préservés). Ce bilan pluridisciplinaire doit enfin conduire à proposer des réponses adaptées aux besoins de l'enfant en termes d'aménagements scolaires, de prise en charge éducative et de remédiation personnalisée.

Selon les références médicales

La dyslexie apparaît dans la classification internationale des maladies (CIM) de l'OMS en 1994, et dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) de l'American Psychiatric Association. Ces approches médicales visent à identifier et à différencier les troubles les uns des autres mais le CIM-10 rend le trouble spécifique de la lecture « prédominant par rapport à tous les autres troubles de l'apprentissage, comme la dyscalculie, tandis que le DSM-IV permet de porter plusieurs diagnostics. »[INSERM_2007 7]

Ainsi les critères exacts sont formulés différemment selon les sources et les dates alors que la dénomination même évolue. La CIM parle de dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique[19], et « le DSM-5 utilise le terme de « trouble d’apprentissage » en considérant qu’il appartient à la fois au domaine de l’éducation et de la psychologie. »[1]

Présence soit de 1 ou de 2[INSERM_2007 8] :

- La note obtenue à une épreuve standardisée d’exactitude ou de compréhension de la lecture se situe à au moins deux écarts-types en dessous du niveau escompté, compte tenu de l’âge chronologique et de l’intelligence générale de l’enfant ; l’évaluation des performances en lecture et du QI doit se faire avec des tests administrés individuellement et standardisés en fonction de la culture et du système scolaire de l’enfant.

- Antécédents de difficultés sévères en lecture, ou de résultats de tests ayant répondu au critère 1 à un âge antérieur ; en outre, le résultat obtenu à un test d’orthographe se situe à au moins deux écarts-types en dessous du niveau escompté, compte tenu de l’âge chronologique et du QI.

Ces critères sont adaptés à des âges différents avec comme référence commune :

- La note obtenue aux épreuves, administrées individuellement, se situe à au moins deux écarts-types en dessous du niveau escompté, compte tenu de l’âge chronologique et du QI.

- Le trouble interfère de façon significative avec les performances scolaires ou les activités de la vie courante.

- Le trouble ne résulte pas directement d’un déficit sensoriel.

- La scolarisation s’effectue dans les normes habituelles.

- Le QI est supérieur ou égal à 70[INSERM_2007 8].

- Performances à des tests standardisés (en lecture, calcul ou expression écrite), passés de façon individuelle, nettement au-dessous du niveau attendu par rapport à l’âge, aux autres performances scolaires et à l’intelligence de l’enfant. « Nettement au-dessous » se définit par une discordance de plus de 2 écarts-types entre les performances à ces tests et le QI (dans certains cas une différence moins importante est suffisante, 1 ou 1,5 écarts-types).

- Ces problèmes d’apprentissage doivent interférer de manière significative avec la réussite scolaire ou avec les activités de la vie courante liées à la lecture, le calcul ou l’écriture.

- Si un déficit sensoriel est présent, les difficultés d’apprentissage doivent être supérieures à celles habituellement associées à ce déficit[INSERM_2007 9].

- Critère majeur « clé » des TSA : la persistance depuis au moins six mois d’un des 6 symptômes des TSA en dépit d’une prise en charge individualisée et d’une adaptation pédagogique ciblée. (extra help and targeted instruction)

- L’évaluation se fait en deux temps : elle doit comprendre un « bilan diagnostic » suivi d’un second « bilan pour intervention », déterminant l’aide « spécifique » à apporter à l’élève. Le bilan diagnostic comporte des mesures quantifiables des difficultés académiques, montrant que le niveau atteint est en dessous du niveau attendu compte tenu de l’âge, retentissant sur la réussite scolaire et la vie quotidienne. Ce qui implique la nécessité d’une évaluation clinique « compréhensive » utilisant des tests standardisés adaptés, en passation individuelle.

- L’âge auquel se manifestent les TSA peut être variable, le plus souvent à l’école primaire mais les TSA peuvent ne se manifester pleinement qu’à l’adolescence.

- Énumération des troubles dont l’existence élimine le diagnostic de TSA :

- Troubles mentaux, troubles sensoriels (audition, vision) troubles neurologiques ;

- Conditions environnementales : troubles psychologiques, manque d’instruction, méconnaissance du langage qui doit s’être améliorée avant de poser le diagnostic de TSA[1].

Évolutions et critiques

Sur le terrain elles sont souvent ignorées et des scientifiques visent à utiliser des critères plus intrinsèques[INSERM_2007 10]. Des critères, d'origine neurobiologique, ont été ajoutés par certains à leur définition[20], voire héréditaires[21] - [22], même si cela est discutable pour d'autres[23].

Le rapport de l'INSERM de 2007 conclut à un certain accord de définition mais des critères et des interprétations variables[INSERM_2007 11], et précise qu'« il existe une grande diversité de théories explicatives de la dyslexie ... due à plusieurs facteurs :

- il existe sans doute plusieurs causes distinctes de la dyslexie, et donc plus d’une théorie pourrait être correcte, chacune pour un sous-ensemble de la population dyslexique ... ;

- la présentation clinique de la dyslexie est complexe, incluant de nombreux symptômes.... Chacun de ces symptômes a donné lieu à des spéculations théoriques ;

- la dyslexie est fréquemment comorbide avec d’autres troubles développementaux ...[INSERM_2007 12] »

Types de dyslexies

Différentes formes de dyslexie développementale ont été décrites, elles sont diversement étudiées ou reconnues :

- la dyslexie visuelle[24] résulterait d'un déficit du système visuel au niveau attentionnel, mais il n'y a pas de consensus. Des difficultés de lecture des mots abstraits et des erreurs de type visuelles (omission, substitution, etc.) sont observées ;

- la dyslexie par négligence[25] est caractérisée par des difficultés à focaliser son attention souvent sur les lettres finales d'un mot, quel que soit le sens de lecture de la langue ;

- La dyslexie profonde[INSERM_2007 13] est caractérisée par une difficulté accrue à lire les mots exprimant des notions abstraites. Généralement associée à des déficiences intellectuelles, cette distinction n'est généralement pas jugée pertinente, ni conforme aux critères de définitions modernes de la dyslexie développementale.

- la dyslexie phonologique[26] se caractérise par une incapacité à utiliser la voie phonologique. Les mots sont difficilement analysés. Ce qui explique les difficultés à lire et orthographier les pseudo mots ainsi qu'à différencier et mémoriser les sons correspondant aux syllabes ;

- la dyslexie de surface[27] résulte d'un dysfonctionnement de la voie lexicale. Les mots irréguliers sont lus comme des mots réguliers et sont difficiles à orthographier. Il peut y avoir des erreurs visuelles comme confondre des lettres proches graphiquement « d » et « b » ;

- la dyslexie mixte[28] résulte d'un dysfonctionnement qui concerne la voie phonologique et la voie lexicale à des degrés différents. Des troubles de la mémoire à court terme lui sont associés avec la présence de troubles du langage.

Mécanismes

Des chercheurs ont identifié des corrélations entre la dyslexie et des mécanismes divers, allant du linguistique au biologique, en passant par tout ce qui intervient entre le langage et son traitement par le cerveau.

S'il n'existe pas de consensus sur ce que pourrait être une éventuelle cause de la dyslexie, il en existe sur l’existence de singularités dans le fonctionnement des dyslexiques observées par l'imagerie cérébrale ainsi que sur la présence de facteurs aggravants identifiés statistiquement.

Ainsi depuis Helmer Myklebust en 1965[30], des chercheurs et chercheuses caractérisent des types et sous-types de dyslexies. Telle est le cas de Naama Friedmann qui propose sur la base d'un modèle de la lecture d'un mot isolé, 19 types de dyslexies développementales[29] - [31]:

- Agnosie visuelle des lettres

- Dyslexie d'identification des lettres[32]

- Dyslexie de positionnement des lettres[33]

- Dyslexie de la sortie visuelle[34]

- Dyslexie du tampon d'entrée graphémique

- Dyslexie de négligence -mot[35]

- Dyslexie de négligence -texte[36]

- Dyslexie attentionnelle

- Dyslexie de surface[37] ¹:

- de sortie lexicale

- inter-lexicale

- phono-lexicale

- Dyslexie des voyelles[38]

- Dyslexie phonologique : conversion

- Dyslexie du tampon phonologique

- Dyzlegzie

- Dyslexie profonde (3 types)

- Dyslexie directe (Hyperlexie).

Cognition du verbal

Divers travaux neuro-scientifiques récents associent le trouble dyslexique à l'association des systèmes sensoriels visuel et auditif[39]. De ce point de vue, la difficulté réside dans la nécessité d'intégrer des données globalement paradoxales lorsqu'elles sont traitées conjointement sur ces deux plans. Par exemple « a + e + u », l'« eau » se prononce « o » ; l'exception détruit la règle globale de correspondance. Si l'identification du signe linguistique renvoie autant au son /a/ qu'à la lettre « a » alors le mot « eau » perturbe cet apprentissage.

Les aires cérébrales verbales du cerveau, situées à gauche, ont plutôt tendance à indexer chaque nouvelle donnée indépendamment les unes des autres, elles ne sont donc pas sensibles aux incohérences globales des signes linguistiques. On retrouve bien à l'imagerie cérébrale une moindre activation des parties verbales du cerveau chez les enfants dyslexiques, mais aussi une suractivation d'autres aires, comme leurs symétriques dans le cerveau droit[15].

On observe ainsi un traitement cérébral non pas moindre mais autre, inapproprié aux singularités linguistiques des langues contenant des paradoxes dans les correspondances visuelle et auditive, ce qui rejoint les déductions faites à partir de la linguistique.

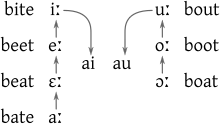

Linguistique

Le fonctionnement neurologique associé à la dyslexie a un caractère universel, avec un même pourcentage de personnes concernées quelle que soit la langue d'origine de l'individu. Par contre le degré de sévérité du trouble de l'apprentissage et le pourcentage de diagnostic de dyslexie est fortement lié à la langue utilisée en fonction de la différence qu'il peut y avoir dans cette langue entre la forme écrite (le graphème) et la forme sonore (le phonème).

Divers travaux ont démontré la moins grande fréquence du diagnostic de dyslexie dans les pays utilisant une « langue transparente » (comme l'italien, l'espagnol, ou encore l'allemand) par rapport à ceux utilisant une « langue opaque » (comme l'anglais)[40].

La langue française occuperait à cet égard une position intermédiaire, liée à une forte opacité dans le sens oral écrit (par exemple prédire l'orthographe d'un mot se terminant par le son « o ») alors que dans l'autre sens (prédire la prononciation d'une forme orthographique), il y a moins de variabilité, donc moins de difficultés (hormis les mots dits irréguliers comme « femme », « monsieur », « fusil », « baptême »…). De tels mots irréguliers sont très rares (voire inexistants) en espagnol, par exemple, alors qu'ils sont très fréquents en anglais, où il existe par ailleurs une grande variabilité, dans l'autre sens, des règles de conversion grapho-phonémique (par exemple le nombre important de prononciations de la désinence ough, qui, selon le mot dans lequel elle est utilisée, peut se prononcer de quatre ou cinq façons différentes).

En ce qui concerne les langues asiatiques (de type logographique), un dyslexique japonais ("prononçant" des kanji) aurait moins de difficultés à lire qu'un dyslexique français. Car les Kanji sont des signes à valeur sémantique[41] alors que le français est composé de lettres alphabétiques à valeur phonologique et orthographique. Cela se traduit au niveau anatomique par des différences d'activations cérébrales[42].

Quelle que soit la langue parlée, le caractère imaginable d'un mot est un facteur qui peut jouer en faveur des personnes dyslexiques[43]. Un mot qui peut être rattaché à un élément concret sera plus facilement lu qu'un mot qui renvoie à une abstraction, ce qui renvoie encore à la notion de traitement plus global, ou diffus.

Neurologie

Un fonctionnement neurologique spécifique associé à la dyslexie est mis en évidence[44], ce qui fait dire à certains qu'il y a bien une « biologie de la dyslexie »[n 1], sous entendu un rapport aux mécanismes fonctionnels du corps.

Un lien avec la latéralisation cérébrale a été suspecté de longue date[45] et plus récemment mis en évidence grâce à l'électroencéphalogramme : dans une activité de langage, et par rapport à la norme, les dyslexiques ont de façon quasi systématique une activité réduite du lobe pariétal gauche et une activité plus importante du lobe droit[46].

Un défaut de fonctionnement des aires verbales du cerveau situé dans le cerveau gauche, est donc recherché chez les dyslexiques. Les travaux de Galaburda et collaborateurs, aux États-Unis, ont été les premiers à mettre l'accent sur une anomalie potentielle de la maturation neuronale de ces aires, plus particulièrement un trouble des étapes précoces de leur maturation que sont la migration neuronale et la croissance axonale[47].

Mais les aires cérébrales négligées par les dyslexiques peuvent aussi être réactivées par la rééducation, car le fonctionnement cérébral peut évoluer – on parle de plasticité neuronale. On a ainsi observé une meilleure activation des aires cérébrales du verbal, comme le cortex tempo-pariétal gauche, après un processus de remédiation centré sur les processus auditifs et l'entraînement au langage oral. Cette amélioration est en corrélation avec l'évolution des capacités relatives au langage[48] - [49].

Le laboratoire de psychologie et neurocognition de Grenoble, en France, (Dr Sylviane Valdois) propose en 2007 d'explorer une « hypothèse complémentaire selon laquelle un bon nombre des dyslexies seraient dues à des troubles d'ordre visuel »[50]. Les personnes qui seraient touchées par cette forme de dyslexie n'auraient pas la faculté d'identifier simultanément le même nombre de lettres que les personnes non atteintes.

Une autre approche consiste à rechercher ces anomalies chez des enfants avant même l'apprentissage de la lecture, en comparant par exemple des enfants génétiquement à risque de dyslexie (par la présence de cas dans leur famille) à ceux n'en possédant pas[51]. (Voir partie suivante)

Le groupe de recherche d'Anne-Lise Giraud explore les bases neurales du langage (plus particulièrement la parole et ses pathologies[52]), au moyen de l’électrophysiologie humaine et des neurosciences computationnelles. Le groupe mène des recherches sur les traitements possibles de la dyslexie[53]. La publication la plus influente[54] concerne le rôle des oscillations neuronales dans le traitement dynamique de la parole[55] et les conséquences de leurs anomalies dans la dyslexie[56] et l'autisme[57].

Génétique

L'implication de la génétique est induite par plusieurs données : 70 % des dyslexiques ont des antécédents familiaux[58] et la dyslexie touche majoritairement des garçons (trois fois plus que de filles)[59].

Plusieurs équipes scientifiques ont affirmé avoir découvert « le gène de la dyslexie ». En réalité, ils n'ont pas identifié un, mais plusieurs gènes différents (quatre en 2006)[n 2], tous impliqués dans un même mécanisme : la migration neuronale, c'est-à-dire la méthode par laquelle les neurones voyagent de leur lieu de naissance à leur position finale dans le cerveau. Elle se déroule pendant le développement de l'embryon. À ce stade, il y aurait un défaut dans la migration des cellules neuronales[60]. La cause serait une inactivation anormale de certains gènes se situant sur le chromosome 6, se traduisant au niveau cellulaire par un regroupement atypique de cellules neuronales dans la région superficielle du lobe temporal et préfrontal gauche. Cela aurait des conséquences sur les fonctions du langage.

Un projet de recherche a été lancé en septembre 2006 pour trouver des réponses sur ce sujet. Les participants sont l'INSERM, le CNRS et l'institut Pasteur. Nommé Genedys, il fait partie du projet à l'échelle européenne Neurodys[61].

Lacune…

La rotation mentale est un processus qui permet de faire pivoter mentalement l'image d'un objet ou d'une lettre, dans des directions différentes de l'espace[62] (bi-dimensionnel et tri-dimensionnel). Une défaillance au niveau de ce processus chez les dyslexiques entraînerait une incapacité à reconnaître une lettre normale d'une lettre en miroir[63]. Ce qui entraînerait des difficultés dans la correspondance graphèmes en phonèmes. Les études actuelles[64] s'intéressent à l'hypothèse d'un déficit cérébelleux qui serait à l'origine d'un déficit dans la rotation mentale.

… ou différence

L'hypothèse inverse est faite par Ronald Dell Davis, dyslexique lui-même, qui explique une hyper capacité à la circulation mentale dans l'espace, efficace pour les objets mais qui crée de la désorientation relativement aux symboles (dont les mots) qui ne sont pas relatifs à l'espace mais à une subjectivité collective. Cette absence de relativité à l'espace désoriente et donne une impression de « mal de mer » voire des nausées, compensées par le mouvement (se lever, taper du pied, etc.). La cause serait ainsi le traitement du verbal – qui renvoie implicitement à sa propre unité[n 3] – par d'autres zones cérébrales qui n'indexent pas ainsi, on parle par exemple de pensée visuelle ou du cerveau droit entre autres.

Pour résoudre ce problème, Ronald Dell Davis défend une solution qu'il prétend particulièrement efficace : utiliser la subjectivité spatiale. Sa méthode consiste à demander au dyslexique de circuler en pensée dans l'espace réel qui l'entoure, comme une caméra extérieure à lui-même, puis de revenir se placer au niveau de sa propre tête. Il recrée ainsi en représentation visuelle la subjectivité implicite des logiques verbales rarement explicitée, mais indispensable pour définir ce qui est juste. Le sens de la lettre, la notion de direction (haut, bas, gauche, droite...), de présent ou de passé, et bien d'autres choses qui posent typiquement problème aux dyslexiques, reposent sur ce positionnement qui reste une précision inutile pour la pensée verbale.

Il présente ainsi la dyslexie comme un possible effet secondaire au même titre que l'hyperactivité et les autres « dys- » (dysgraphie, dyscalculie, etc.)[65].

Psychanalyse

La psychanalyse (et certaines psychologies cliniques qui s'en inspirent) propose d'autres voies de compréhension liées à l'affect. Françoise Dolto rapporte un exemple de dyslexie acquise collective lors de l'évacuation des jeunes Parisiens, loin de la capitale, avec leurs institutrices. L'explication proposée plus tard par Guy Rosolato ou Gérard Haddad sera une difficulté dans la structuration psychique et en particulier dans les images d'identification parentale. Celle-ci exprimerait un dysfonctionnement entre identité sexuelle, organisation de la personnalité et signifiants symboliques[66].

Selon cette approche, le symbole demanderait, pour être facilement assimilé, d'avoir une construction psychologique proche de celle qui l'a engendré. Il serait lié à une représentation subjective du monde en général, et donc du schéma familial constitutif en particulier. Toutefois, la grande majorité des chercheurs sont d'accord pour reconnaître que ce type de mécanisme à l'origine de troubles de la lecture est véritablement exceptionnel, et que rien n'indique que la nature de la difficulté observée puisse ressembler à une dyslexie habituelle. Du reste, la récupération brutale, « quasi-miraculeuse », des facultés de lecture lors de troubles psycho-affectifs, les distingue bien d'une « vraie dyslexie » qui ne peut s'améliorer que sous l'effet d'une rééducation souvent longue de plusieurs années.

Anatomie de la fovéa

Le , deux chercheurs français, Guy Ropars et Albert Le Floch, pensent avoir trouvé une cause anatomique potentielle de la dyslexie au niveau de la fovéa dont la forme serait symétrique entre les deux yeux chez les personnes dyslexiques[67] - [68] - [69]. Chez les sujets du groupe contrôle (les « non dyslexiques »), l'asymétrie évite le phénomène de confusion des « images-miroirs » retrouvé dans la dyslexie[70]. À la lumière de ces découvertes, les conséquences de la dyslexie pourraient être améliorées grâce à « une sorte de lampe stroboscopique à LED »[71] à utiliser pendant la lecture, et une nouvelle méthode « relativement simple » de diagnostic envisagée[72]. Aucune étude clinique sur l'efficacité de cette méthode n'a cependant été encore publiée[73].

Prise en charge

Pour certains « la dyslexie est un trouble développemental caractérisé par une organisation cérébrale différente, qui existe donc “dès la naissance” »[2], mais ce qui est à soigner n'est de toute façon pas cette organisation qui ne se guérit pas[74] (et qui n'est d'ailleurs pas nécessairement lacunaire à tout point de vue), mais le handicap à la lecture qui est susceptible d'en résulter.

Si ce trouble handicapant est diagnostiqué assez tôt, aux alentours de 7 ans avec l'apprentissage scolaire de la lecture, des méthodes adaptées au cas particulier de l'enfant sont mises en place. La prise en charge de la dyslexie se fait par l'orthophoniste, au cœur d'un parcours de soins qui peut inclure la prise en charge de problèmes sensoriels, moteurs, psychologiques ou neurologiques, le tout en lien avec les enseignants de l'enfant.

Orthophonie

La rééducation de type orthophonique est au cœur de la prise en charge de la dyslexie car elle repose sur des principes généraux issus des connaissances scientifiques acquises et validées au cours des dernières années[INSERM_2007 14]. Les caractéristiques principales de la rééducation orthophonique de la dyslexie sont[INSERM_2007 15] :

- l’entraînement des capacités phonologiques de l’enfant ;

- la rééducation de la lecture avec des méthodes souvent différentes de celles possibles en classe ;

- la mise en place de stratégies de compensation pour permettre à l’enfant de contourner les déficits identifiés.

Rééducation et traitement ciblés

Le bilan pluridisciplinaire peut permettre d'identifier des causes diverses qui peuvent être à traiter directement, en parallèle à la rééducation orthophonique. Ces traitements ciblés d'une difficulté identifiée ne sont donc pas applicables à chaque enfant dyslexique. On trouve ainsi présentés de façon non exhaustive[INSERM_2007 16] :

- Rééducation auditive : traitement auditif temporel, méthode Tomatis, sémiophonie[75] (ou méthode lexiphone)

- Rééducation visuelle : occlusion d’un œil, lentilles ou lunettes et transparents teintés, stimulation hémisphérique spécifique, rééducation audiovisuelle non linguistique

- Rééducations psychomotrices : coordinations/dissociations, équilibre, latéralité, proprioception, graphisme, organisation spatio-temporelle, fonctions exécutives, attentions

- Traitements médicamenteux ou nutritifs : Méthylphénidate, Antihistaminiques, Piracétam, Acides gras polyinsaturés

- Psychothérapie, par exemple en cas de trouble anxieux.

- Logiciels adaptés aux « dys » : tels que Médialexie, ClaroRead, Antidote...

La rééducation motrice est souvent citée par les divers biais de la psychomotricité (posture, graphisme), en orthoptie, en ergothérapie (adaptations à l'école, logiciels informatiques de prédictions). Une explication est proposée par la méthode Padovan, s'inspirant des travaux de Rudolf Steiner, fondateur de l’anthroposophie, une pseudoscience qui reprend le « développement (karmique) de l'individu », depuis ses premières acquisitions motrices (marche), pour l'amener vers le langage, puis la pensée. Il est alors question de posturologie[76] (rétine, labyrinthe et vestibule, récepteurs, musculaires, articulaires, capteurs plantaires…) qui informent en permanence le système nerveux central, du degré de contraction musculaire, de la position des différents segments corporels et de la position des objets dans l’environnement. Cet angle permet de proposer différentes approches que certains plébiscitent[77], et que d'autres craignent.

En effet une myriade de solutions sont ainsi proposées, et Franck Ramus souligne que « la dyslexie est un vaste marché : beaucoup de “solutions”, voire des remèdes miracles, sont vendus aux parents de dyslexiques, aux orthophonistes et aux ophtalmologues […] Tous ces traitements doivent être considérés avec la plus grande prudence. Les traitements et méthodes de rééducation pour la dyslexie devraient idéalement être évalués avec autant de rigueur scientifique que les traitements médicamenteux proposés pour toute maladie. Malheureusement, les traitements non médicamenteux ne nécessitent pas d’autorisation de mise sur le marché. C’est ce vide juridique qui permet la prolifération de méthodes à l’efficacité non prouvée[78]. »

Enseignement

Selon l’enquête menée par Gilles et al. (2008), un bon nombre des enseignants interrogés sont démunis face au concept de la dyslexie[79].

Ci-dessous sont proposés des outils (notamment numériques) pour les enseignants à destination des élèves dyslexiques.

Aménagements

Ci-dessous se trouve une liste non-exhaustive d’aménagements à destination des élèves souffrant de dyslexie que les enseignants peuvent mettre en place. Le format standard du livre numérique FROG, conçu pour réduire les difficultés de lecture des dyslexiques, intègre ces aménagements.

Mise en forme des supports pédagogiques

- Interligne plus large

- Choix d'une police unique et adaptée

- Aération des informations

- Document dactylographiés plutôt que manuscrits

- Couleurs

- Une consigne à la fois[80]

- ...

Organisation spatiale et matérielle

Ordyslexie

Ordyslexie est un cartable numérique ayant une structure de bloc-notes intelligent. Ce dernier comporte les éléments suivants: une tablette, un scanner à défilement et un stylet. Le logiciel utilisé est Microsoft One Note car il possède une organisation en intercalaires ou en pages virtuelles.

Le premier avantage qu’offre ce dispositif est le fait que l’enfant ne doivent plus tracer les lettres lui-même puisqu’il y a un clavier qui le fait à sa place.

Le second avantage est la synthèse vocale fonctionnant dans les deux sens : l’enfant peut parler et la retranscription se fait sans toucher au clavier mais elle peut également lire à haute voix pour que l’enfant n'ait pas à le faire.

Le troisième avantage est la fonction copier-coller qui évite une tâche d’écriture supplémentaire. Enfin, le dernier avantage est le fait de pouvoir modifier la police d’écriture comme bon leur semble et trouver celle qui convient le mieux pour ne pas les fatiguer davantage[82].

Questionnaires à choix multiples (QCM)

L’utilisation de QCM permet de diversifier et de différencier ses méthodes pédagogiques pouvant prendre des formes différentes (pédagogie inversée, pédagogie différenciée, pédagogie interactive, pédagogie participative et sociale).

Sur support informatisé, la conception d’exercices, procurant un retour immédiat à l’élève, est aisée. Selon Lemercier et al. (2001), ces exercices peuvent être appelés « exercices d’application » ou « d’entraînement »[83].

Oppia

Oppia est une plateforme gratuite permettant d’avoir un système de "feedbacks" (retours) spécifiques et personnalisés (feedbacks de confirmation, feedbacks d’erreur et réorientation). L’apprenant peut aussi avoir un parcours en fonction de l'exactitude de ses réponses.

Oppia s’utilise via Internet, permet des activités interactives et autorise une scénarisation poussée.

La prise en main est rapide car il est simple d’utilisation aussi bien pour les enseignants que pour les apprenants. Il est gratuit et ne monnaie pas les informations personnelles données par les utilisateurs.

C’est aussi un outil ouvert, car l’enseignant peut modifier le déroulement ou le contenu. La création d’exercices est simple, laissant l’enseignant visualiser ce à quoi l’élève sera confronté. Oppia évolue fréquemment (développé par des communautés actives), il est moderne et flexible.

Le lien ci-dessous pointe vers un questionnaire spécialement conçu permettant d’approcher et de comprendre les troubles liés à la dyslexique :

Mobidys

Il s’agit d’un projet innovant au service de l’inclusion visant à proposer des livres numériques ou livres enrichis adaptés aux lecteurs dyslexiques qui permettront de soulager l’effort du décodage par de nombreux moyens tels que le choix et la taille de la police, la mise en couleur de syllabes, l’aération du texte, le choix de la couleur du fond, une assistance audio, etc.

De plus, Mobidys a créé le format numérique FROG, une version de livre numérique accessible aux DYS offrant une série de fonctionnalités d’aide[84].

GraphoGame

GraphoGame est un outil d’entrainement à la lecture. Celui-ci présente à l'apprenant, de manière synchrone et répétée, des unités linguistiques de diverses tailles telles que les phonèmes, syllabes, mots, phrases, etc. accompagnés de stimuli auditifs et visuels. Plus précisément, ce logiciel privilégie le principe de répétition visant à soulager l’apprentissage du codage de l'écriture et l’automatisation du traitement orthographique et phonologique.

Le fonctionnement de GraphoGame s’opère comme suit : l’enfant entend des stimuli auditifs à partir desquels il doit cliquer sur la réponse visuellement correcte. En cas d’erreur, l’enfant accède à la correction, puis continue ses exercices alors que le logiciel aura retenu l’erreur commise et adaptera la suite des exercices par une mise en couleur des syllabes erronées pour les apparitions ultérieures. La progression est ainsi organisée en fonction des relations graphophonologiques déjà travaillées précédemment par l’élève et est mesurée par un prétest et un posttest effectués au sein de chaque jeu. Une fois le seuil des 85% de bonnes réponses atteint, l’enfant accède au niveau supérieur. Si cela n’est pas le cas, il s'entraîne à nouveau[85].

Histoire

La première distinction du trouble est faite en Allemagne par Oswald Berkhan en 1881[86]. Cet ophtalmologiste désigne alors des difficultés pour de jeunes garçons face à la lecture et l'écriture en l'absence d'altération des autres capacités. Le terme dyslexie n'a été appliqué à cette identification que 6 ans plus tard par Rudolf Berlin[87].

C'est ensuite un médecin anglais, W. Pringle Morgan, qui publie en 1896 la description d'un trouble spécifique de la lecture dans un article du British Medical Journal intitulé « Congenital word blindness » (La cécité congénitale du mot). Ce sera aussi le titre d'un ouvrage de l'ophtalmologiste James Hinshelwood sur le même sujet paru en 1917 après la publication de nombreux articles autour des années 1900[88].

En 1929, Samuel T. Orton, un neurologue qui étudie principalement les victimes d'accident vasculaire cérébral, découvre le cas d'une perte de la capacité de lire. On connaissait déjà depuis une cinquantaine d'années la perte de la capacité de parler, ou aphasie, décrite par Paul Broca, mais Orton se met à étudier les difficultés liées plus spécifiquement à la lecture, et il découvre un syndrome qui n'est pas lié à des dommages cérébraux. Il le nomme « strephosymbolia », ce qui signifie « signes tordus », et il l'associe à la difficulté d'associer des signes sous leur forme visuelle et sous leur forme parlée. Il précise que ce déficit n'est pas strictement lié à un déficit visuel[89].

Il estime que ce trouble est lié à l'asymétrie cérébrale, et causé par l'échec de l'établissement d'une position dominante (d'un hémisphère cérébral sur l'autre)[90]. Il a également fait observer qu'il a majoritairement eu affaire à des gauchers ou des ambidextres (prédominance difficile à généraliser)[91]. Il fut aussi influencé par les travaux de kinesthésie de Helen Keller et Grace Fernald dans sa recherche d'un moyen d'enseigner la lecture en utilisant à la fois les fonctions cérébrales du « cerveau gauche » et du « cerveau droit »[89]. Orton a ensuite travaillé avec la psychologue Anna Gillingham à l'établissement d'un modèle éducatif approprié, ce qui aboutira aux premières méthodes d'éducation multi-sensorielle[92].

Ces dernières années, les progrès en neurosciences cognitives ont permis d'étudier les bases cérébrales de la dyslexie.

Divers

Certains mouvements sectaires considèrent les dyslexiques comme des personnes dotées d'une intelligence et d'une maturité spirituelle supérieures, voire de pouvoirs paranormaux. Ils utilisent ainsi les difficultés rencontrées par les enfants pour séduire les parents en présentant leur situation sous un angle favorable. Il convient donc d'aborder ces approches de la dyslexie avec circonspection[93].

Dans le domaine informatique, on peut trouver au moins une expérience ou tentative de simulation[94] de ce que pourrait voir une personne souffrant de dyslexie visuelle : ici un simulateur de dyslexie[95] au cours de la lecture. Ce simulateur a été transposé en français.

Ouvertures

Il est clairement établi que la pratique de la lecture, de l'écriture, de la mémorisation, de l'apprentissage des langues même, change le cerveau de l'enfant comme de l'adulte. Considérant le lien entre dyslexie et neurologie, la plasticité du cerveau humain permet beaucoup d'espoirs pour les dyslexiques. De nombreuses études ont permis d'observer ce phénomène : plus les dyslexiques avancent dans leurs études, plus ils semblent aptes à gérer leurs difficultés. Ce phénomène relève d'un mécanisme neurobiologique général connu sous le terme de plasticité du cerveau.

Enfin, une solution, envisagée par les avant-gardes poétiques dans les œuvres de Lautréamont et Mallarmé[96], consiste à imaginer un autre langage, nouveau dans sa graphie des syllabes. Ces symboles graphiques de sons seraient plus cohérents entre l'empreinte, l'impression mentale laissée par le son et un équivalent de forme pris dans le monde, impliquant la création d'une nouvelle graphie de phonèmes en correspondance son-forme du monde. Cette théorie est un sujet de controverses chez les spécialistes.

Plus pragmatiquement, le livre audio (livre lu par un lecteur et enregistré sur différents supports) peut rendre la lecture moins contraignante pour les dyslexiques.

Notes et références

Notes

- À ce sujet, le professeur Richard Frackowiak, de la Fondation Ipsen (cité sur Précoces.org) s'exprime en ces termes : « Prenez le cas de l'autisme. L'examen post mortem du cerveau ne montre pas de lésions. Mais l'imagerie révèle des défaillances fonctionnelles au niveau du cortex frontal. Il y a donc bien une biologie de l'autisme. On peut dire la même chose de la dyslexie ».

- Le gène DCDC2 du chromosome 6 découvert en 2005 par Jeffrey Gruen, de l'université de Yale. Les gènes DYX1C1 et Robol découverts en 2003 et 2005 ? par une équipe de chercheurs finlandais. (à compléter et à mieux référencer).

- Comme l'explique Jill Bolte Taylor qui en a perdu un temps l'usage à la suite d'un AVC touchant l'aire du langage dans voyage au-delà de mon cerveau notamment p. 170-174 (ISBN 978-2-290-01838-5).

Références

- « Le DSM 5 : Quels nouveaux critères diagnostiques ? Quelles nouvelles implications ? ».

- À partir de quand peut-on déceler la dyslexie ?

- « Un parcours de soin ».

- Chevrie-Muller, Claude et Narbona, Juan, Le langage de l'enfant, aspects normaux et pathologiques, Masson, , p. 321.

- Papalia, Diane, E., Olds, Sally W. et Felman, Ruth D., Psychologie du développement humain (7e édition), De Boeck, , 482 p..

- Note de service n° 90-023 du 25 janvier 1990

- D'après une clinique d'évaluation du trouble de Montréal « La dyslexie : trouble spécifique de la lecture ».

- Franck Ramus, « De l’origine biologique de la dyslexie »,

- [PDF] « Origine de la dyslexie ».

- « Trouble sur l'origine de la dyslexie », .

- Fijalkow J., « Vers une France dyslexique », Les Actes de Lecture, no 69, , p. 35-38.

- « Lecture de mots et dyslexie : approche cognitive » d’après le portail national des professionnels de l'éducation du ministère de l'éducation nationale.

- Nicole Catheline, Psychopathologie de la scolarité 2e édition, Issy-les-Moulineaux, Masson, , 335 p. (ISBN 978-2-294-70056-9, lire en ligne), p. 67.

- (en) KIRK SA. Behavioral diagnosis and remediation of learning disabilities. Proceedings of the Conference on eploration into the problems of the perceptually handicapped child 1963, 1 : 1-23.

- « Trouble sur l'origine de la dyslexie », , qui renvoie à une étude de Sally et Bennett Shaywitz de l'université Yale en 2002.

- D'après le portail national des professionnels de l'éducation : « La dyslexie à l'école : repérer, dépister, diagnostiquer ».

- « De la difficulté de poser un diagnostic ».

- INPES, « Trouble « dys » de l'enfant - Guide de ressources pour les parents » [PDF], .

- « Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs », .

- (en) GALABURDA AM, « Developmental dyslexia: A multilevel syndrome », Dyslexia, no 5, , p. 183-191.

- (en) PENNINGTON BF et GILGER JW, « How is dyslexia transmitted? », dans CHASE CH , ROSEN GD, SHERMAN GF, Developmental dyslexia. Neural, cognitive and genetic mechanisms, York Press, .

- (en) LYYTINEN H, AHONEN T, EKLUND K, GUTTORM T, KULJU P et coll., « Early development of children at familial risk for dyslexia-follow-up from birth to school age. », Dyslexia, no 10, , p. 146-178.

- (en) PADGET SY, « Lessons from research on dyslexia: Implications for a classification system for learning disabilities. », Learn Disability Quaterly, no 21, , p. 167-178.

- (en) Valdois S, Gérard C, Vaneau P et Dugas M, « Peripheral developmental dyslexia: a visual attentional account? », Cognitive Neuropsychology, no 12, , p. 31-67.

- (en) Friedmann N et Nachman-Katz I., « Developmental neglect dyslexia in a Hebrew reading child », Cortex, no 40, , p. 301-13.

- (en) Temple CM et Marshall JC., « A case study of developmental phonological dyslexia », British Journal of Psychology, no 74, , p. 517-33.

- (en) Boder E., « Developmental dyslexia: a diagnostic approach based on three atypical reading-spelling patterns », Developmental Medicine and Child Neurology, no 15, , p. 663-87.

- (en) Brundson RK, Hannan TJ, Nickels L et Colheart M., « Successful treatment of sublexical reading deficits in a child with dyslexia of the mixed type », Neuropsychological Rehabilitation, no 12, , p. 199-229.

- « Diagnostic et remédiation des différents sous-types de dyslexie », sur www.college-de-france.fr (consulté le )

- Myklebust, H. R. (1965). Development and disorders of written language: Picture story language test. New York: Grune and Stratton.

- Friedmann, N., & Coltheart, M. (in press). Types of developmental dyslexia. In A. Bar-On, & D. Ravid (Eds.), Handbook of communication disorders: Theoretical, empirical, and applied linguistics perspectives. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton

- Brunsdon, Coltheart & Nickels (2006) Severe developmental letter-processing impairment: A treatment case study. Cognitive Neuropsychology, 23:6, 795-821.

- (en) Saskia Kohnen, Lyndsey Nickels, Anne Castles et Naama Friedmann, « When ‘slime’ becomes ‘smile’: Developmental letter position dyslexia in English », Neuropsychologia, vol. 50, no 14, , p. 3681–3692 (ISSN 0028-3932, DOI 10.1016/j.neuropsychologia.2012.07.016, lire en ligne, consulté le )

- (en) Naama Friedmann, Michal Biran et Aviah Gvion, « Patterns of visual dyslexia: Patterns of visual dyslexia », Journal of Neuropsychology, vol. 6, no 1, , p. 1–30 (DOI 10.1111/j.1748-6653.2011.02000.x, lire en ligne, consulté le )

- (en) Giuseppe Vallar, Cristina Burani et Lisa S. Arduino, « Neglect dyslexia: a review of the neuropsychological literature », Experimental Brain Research, vol. 206, no 2, , p. 219–235 (ISSN 1432-1106, DOI 10.1007/s00221-010-2386-0, lire en ligne, consulté le )

- (en) Naama Friedmann, Lital Tzailer-Gross et Aviah Gvion, « The effect of syntax on reading in neglect dyslexia », Neuropsychologia, vol. 49, no 10, , p. 2803–2816 (ISSN 0028-3932, DOI 10.1016/j.neuropsychologia.2011.05.023, lire en ligne, consulté le )

- (en) Naama Friedmann et Limor Lukov, « Developmental surface dyslexias », Cortex, vol. 44, no 9, , p. 1146–1160 (ISSN 0010-9452, DOI 10.1016/j.cortex.2007.09.005, lire en ligne, consulté le )

- Lilach Khentov-Kraus et Naama Friedmann, « Vowel letter dyslexia », Cognitive Neuropsychology, vol. 35, nos 5-6, , p. 223–270 (ISSN 0264-3294, PMID 29888628, DOI 10.1080/02643294.2018.1457517, lire en ligne, consulté le )

- (en) Vera Blau et collaborateurs, « . », Brain, vol. 133, no 3, , p. 868–879.

- Par exemple cette étude : « La dyslexie dans trois pays européens » [PDF], sur inserm.fr, .

- (en) Iwata, M., « Kanji versus kana – neuropsychological correlates of the Japanese writing system », Trends in Neurosciences, no 7, , p. 290–293.

- (en) Buchweitz A, Mason RA, Hasegawa M et Just MA, « Japanese and English sentence reading comprehension and writing systems: an fMRI study of firstand second language effects on brain activation », Bilingualism-Language and Cognition, no 12, , p. 141–51.

- (en) Hayashi, A., et al., « Visual imagery while reading concrete and abstract Japanese kanji words: An fMRI study », Neurosci. Res., .

- Stanislas Dehaene, Les neurones de la lecture, Odile Jacob (lire en ligne).

- (en) Orton S. Reading, writing and speech problems in children. Norton, New York, 1937.

- Franck Ramus, « Les causes de la dyslexie », sur Mon Cerveau à l'école, (consulté le )

- Galaburda AM, Sherman GF, Rosen GD, Aboitiz F et Geschwind N, « Developmental dyslexia: four consecutive patients with cortical anomalies », Ann Neurol, no 18, , p. 222-33.

- (en) « Neural deficits in children with dyslexia ameliorated by behavioral remediation: Evidence from functional MRI », sur pnas.org.

- (en) Hoeft et alli, « Neural systems predicting long-term outcome in dyslexia », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 108, no 1, , p. 361–366 (ISSN 0027-8424, lire en ligne, consulté le )

- « . », sur cnrs.fr.

- Raschle, N.M. et al., « Structural brain alterations associated with dyslexia predate reading onset », NeuroImage, (DOI 10.1016/j.neuroimage.2010.09.055).

- Anne-Lise Giraud, Le Cerveau et les maux de la parole, aphasie, dyslexie, surdité, bégaiement, Paris, Odile Jacob, , 256 p. (ISBN 978-2-7381-4340-2)

- « Stimulation cérébrale pour aider les personnes dyslexiques », sur wysscenter.ch

- « Profils utilisateurs correspondant à "anne lise giraud" », sur https://scholar.google.fr/, (consulté le )

- (en) Giraud, AL & Poeppel D, « Cortical oscillations and speech processing: emerging computational principles and operations », Nature Neuroscience, (lire en ligne)

- (en) Giraud AL, « Neurogenetics and auditory processing in developmental dyslexia », Current Opinion in Neurobiology Volume 23, Issue 1, , p. 37-42 (ISSN 1873-6882, lire en ligne)

- (en) Giraud AL, « Atypical coordination of cortical oscillations in response to speech in autism », fontiers in human neuroscience, , p. 171 (ISSN 1662-5161, lire en ligne)

- « . », sur esculape.com.

- « . », sur aufeminin.com.

- Gabel LA, « Layer I neocortical ectopia: cellular organization and local cortical circuitry », Brain Res, no 1381, , p. 148-158.

- Les sites des projets genedys et Neurodys, et des articles sur ce lancement ici et là.

- (en) SHEPARD RN et METZLER J, « Mental rotation of three dimensionnal objects », Science, no 171, , p. 701-703.

- (en) Podzebenko, K., Egan, G.F. et Watson, J.D, « Widespread dorsal stream activation during a parametric mental rotation task, revealed with functional magnetic resonance imaging », Neuroimage, no 15, , p. 547–558.

- (en) Lachmann, T, Schumacher, B et Van leeuwen, C, « Controlled but independent: Effects of mental rotation and developmental dyslexia in dual task settings », Perception, no 38, , p. 1019-1034.

- Ronald Dell Davis, Le don d'apprendre, , 326 p. (ISBN 978-2-220-05508-4).

- G. Rosolato : Éléments de l'interprétation ou G. Haddad : Manger le livre, entre autres peuvent aider à saisir ce lien.

- « L’asymétrie est nécessaire pour éliminer l’image miroir, qui empêche une lecture normale si elle persiste comme chez les dyslexiques » : citation de M. Ropars dans « La dyslexie nichée au fond des yeux ? », sur Le Monde, (consulté le ).

- « Deux chercheurs pensent avoir trouvé la cause de la dyslexie dans les yeux », sur Nouvel Obs (temps réel), (consulté le ).

- Julie Cloris, « Et si les yeux étaient la cause de la dyslexie ? », sur Le Parisien, (consulté le ).

- « Eurêka! Deux chercheurs rennais percent en partie le mystère de la dyslexie », sur 20 Minutes, (consulté le ).

- « Une cause potentielle de la dyslexie découverte par des chercheurs français », sur Huffingtonpost, (consulté le ) : « "L'existence des délais entre l'image primaire et l'image miroir dans les hémisphères opposés (de l'ordre de 10 millisecondes) nous a permis de mettre au point une méthode pour effacer l'image miroir qui gêne tant les dyslexiques", grâce à l'utilisation d'une sorte de lampe stroboscopique à LED, a indiqué M. Ropars ».

- M. Ropars dans « Dyslexie : des chercheurs français explorent la piste des yeux », sur Les Echos, (consulté le ).

- « La pensée magique amplifiée par le CES au service d'une lampe stroboscopique pour les dyslexiques », sur Le Crowdfunding, ça vous chatouille ou ça vous gratouille ?, (consulté le )

- « Peut-on guérir de la dyslexie ? », sur adsr.ch : « Non. La dyslexie est une condition qui perdure tout au long de la vie, même si ses manifestations seront les plus probantes durant les années de scolarité. »

- « Article : Connaissez-vous la sémiophonie ? », sur apedys.org, .

- « L'analyse des troubles des récepteurs périphériques », sur prodys.eu.

- le site du Dr Da Silva sur ce sujet.

- Franck Ramus, In : Actes des journées de l’Observatoire National de la Lecture, 2005 « Aux origines cognitives, neurobiologiques et génétiques de la dyslexie ».

- Anne Gombert, Sylviane Feuilladieu, Pierre-Yves Gilles et Jean-Yves Roussey, « La scolarisation d’élèves dyslexiques sévères en classe ordinaire de collège : lien entre adaptations pédagogiques, points de vue des enseignants et vécu de l’expérience scolaire des élèves », Revue française de pédagogie. Recherches en éducation, no 164, , p. 123–138 (ISSN 0556-7807, DOI 10.4000/rfp.2141, lire en ligne, consulté le )

- Bonnard, C. (2016). Les adaptations de mise en forme des supports pédagogiques destinés aux élèves dyslexiques (Mémoire). Université de Grenoble

- Guerrieri, C. (2015). Guide de survie du professeur confronté à des élèves dys. Document non publié.)

- « Ordyslexie, un atout numérique pour l’enseignement aux dyslexiques | Lettres Numériques » (consulté le )

- Lemercier, C., Tricot, A., Chênerie, I., & Marty, D. (2001). Quels apprentissages sont-ils possibles avec des exerciseurs multimédia en classe? Réflexions théoriques et compte rendu d’une expérience. Document non publié, Université de Toulouse

- « Le numérique pour lutter contre la dyslexie | Lettres Numériques » (consulté le )

- Ruiz, J. P., Lassault, J., Sprenger-Charolles, L., Richardson, U., Lyytinen, H., & Ziegler, J. C. (2017). GraphoGame: un outil numérique pour enfants en difficultés d’apprentissage de la lecture. Document non publié. Consulté à l’adresse https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01909660/document

- Berkhan O. Neur Zent. 28 1917.

- (en) Rudolph Wagner, « Rudolf Berlin: Originator of the term dyslexia », Annals of Dyslexia, vol. 23, no 1, , p. 57-63 (ISSN 0736-9387, DOI 10.1007/BF02653841, lire en ligne).

- (en) Hinshelwood, J., Congenital Word-blindness, HK Lewis \& Co., ltd., .

- (en) Samuel Orton, « 'Word-blindness' in school children », Archives of Neurology and Psychiatry, vol. 14, , p. 285–516.

- (en) MK Henry, « Structured, sequential, multisensory teaching: The Perlow legacy », Archives of Neurology and Psychiatry, vol. 48, , p. 1 (DOI 10.1007/s11881-998-0002-9).

- (en) N. Geschwind, « Biological associations of left-handedness », Annals of Dyslexia, vol. 33, , p. 29–40 (DOI 10.1007/BF02647994).

- (en) Goeke, KristJen et Ritchey, « Orton-Gillingham and Orton-Gillingham-based reading instruction: a review of the literature », Journal of Special Education, (lire en ligne, consulté le ).

- Revue Marie-France, de mars 2007 (et rapporté sur prévensecte).

- « Ce que voit un dyslexique en lisant », sur http://bigbrowser.blog.lemonde.fr, (consulté le ).

- Victor Widell, « Dsxyliea », sur geon.github.io (consulté le ).

- Révolution du langage poétique par Julia Kristeva.

- Expertise collective publié par l'INSERM en 2007 : Dyslexie, Dysorthographie, Dyscalculie, Bilan des données scientifiques

- p. 650.

- p. 192.

- p. 160 renvoyant à Rutter M, « Child psychiatric disorders » in: « ICD-10 », J Child Psychol Psychiatry 1989 ; 30:499-513 ; mais de même propos sont tenus plus tôt dans Rutter M, « Dyslexia ». In: Dyslexia, Pearl D (eds). Oxford Univ. Press, An appraisal of current knowledge. Benton AL, 1978.

- p. 153.

- p. 635.

- p. 642 (Fletcher et coll., 2004).

- p. 163.

- p. 160.

- p. 161.

- p. 184.

- p. 18.

- p. 683.

- p. 212.

- p. 609 les références en question sont Shankweiler et coll., 1979 ; Snowling, 1981 ; Frith, 1986 ; Vellutino et coll., 2004) es mêmes principes ont inspiré des programmes d’entraînement en langue anglaise qui ont été évalués chez les enfants dyslexiques (Vellutino et coll., 1996 ; McCandliss et coll., 2003).

- p. 609.

- p. 596 à 606.

Bibliographie

- Gérard Haddad, Manger le livre, Paris, Grasset, 1984 (ISBN 978-2-01-279249-4).

- Julia Kristeva, Révolution du langage poétique, Paris, Points, Coll.« Points Essais » 1985 (ISBN 978-2-02-008613-4).

- Guy Rosolato, Éléments de l'interprétation, Paris, Gallimard, 1985 (ISBN 978-2-07-070333-3).

- Denise Destrempes-Marquez et Louise Lafleur, Les troubles d'apprentissages : comprendre et intervenir, Québec, Les Ed. de l'Hôpital Sainte-Justine, 1999 (ISBN 9782921858663).

- Michel Habib, Dyslexie : le cerveau singulier, Marseille, Solal, 2000 (ISBN 978-2905580597).

- Pascale Cruizat et Monique Lasserre, Dyslexique, peut-être ? et après…, Paris, Syros, Coll. « École et Société », 2000 (ISBN 978-2-7071-3716-6 et 978-2841468454).

- Gisèle Plantier, Les Malheurs d'un enfant dyslexique, Paris, Albin Michel, 2002 (ISBN 978-2-226-13152-2).

- Renée Cheminal, Vincent Brun Les Dyslexies Paris, Elsevier Masson, coll.« Rencontres en rééducation », 2002 (ISBN 9782294009617).

- Béatrice Sauvageot, Jean Métellus Vive la dyslexie ! Paris, NiL Éditions, 2002 (ISBN 2841112551).

- Geneviève Dansette et Monique Plaza, Dyslexie, dépistage à l'école au quotidien, Paris, Josette Lyon, 2003 (ISBN 9782843190698).

- Michel Habib, La Dyslexie à livre ouvert, Marseille, Résodys, 2003 (ISBN 2-9521099-0-7).

- Cornelia Jantzen, La Dyslexie : Handicap ou talent ?, Paris, Éditions Triades, 2004 (ISBN 978-2-85248-262-3).

- Ronald D. Davis, Eldon M. Braun, (trad. Nicole Aufan-Benazeth) Le Don d'apprendre, Brest, Desclée de Brouwer, coll. « La méridienne », 2004 (ISBN 978-2-220-05508-4).

- Annie Dumont, Réponses à vos questions sur la dyslexie, Paris, Pocket, 2005 (ISBN 978-2-266-14260-1).

- Yves Wendels, Dyslexie : Les mots en désordre, Nîmes, Tests de la Noria, 2005 (ISBN 978-2952072205).

- Sylvie Chokron, Jean-François Demonet Approche neuropsychologique des troubles des apprentissages, Marseille, Solal, 2010 (ISBN 978-2-35327-099-6).

- Dr. Vincent Goetry et coll., Génération Dyslecteurs : Bien comprendre la dyslexie pour mieux comprendre les dyslexiques, Namur, Erasme, 2014 (ISBN 978-2-87438-273-4) (OCLC 880847967), ouvrage sous la direction de Jacques Beaulaton.

- Sophie Tossens, Patouille : L'histoire de Patouille, la petite grenouille dyslexique, Namur, Erasme, 2014 (ISBN 978-2-87438-205-5).

- Anne-Lise Giraud, Le Cerveau et les maux de la parole, aphasie, dyslexie, surdité, bégaiement, Paris, Odile Jacob, 2018 (ISBN 978-2-7381-4340-2).

- Karen Donnelly, Vivre avec la dyslexie, Les Éditions Logiques, collection ado, 2002 (ISBN 9782893818504)

- Colette Ouzilou, Dyslexie, une vraie-fausse épidémie, Presses de la Renaissance, 2001 (ISBN 2-85616-829-9)

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Fondation Dyslexie

- Dyslexie par l'éducation nationale (Fichier PDF en accès FTP)

- INSERM (2007) : [PDF] Dyslexie, Dysorthographie, Dyscalculie, Bilan des données scientifiques

- INPES (2009) : [PDF] Trouble « dys » de l'enfant - Guide de ressources pour les parents

- Université d'automne « La dyslexie à l'École » par le portail national des professionnels de l'éducation (2002, mise à jour 2014)

- Médialexie: Définition de la dyslexie

- Ordyslexie: support informatique pour la scolarité d'enfants dyslexiques

- Oppia plateforme permettant de créer des leçons informatiques

- Oppia : informations sur la dyslexie (exemple)