Caramany

Caramany (Caramanh en occitan) est une commune française située dans le nord du département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Fenouillèdes, une dépression allongée entre les Corbières et les massifs pyrénéens recouvrant la presque totalité du bassin de l'Agly.

| Caramany | |||||

.jpg.webp) Vue du village depuis le rocher de la Bade. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Occitanie | ||||

| Département | Pyrénées-Orientales | ||||

| Arrondissement | Prades[1] | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Agly-Fenouillèdes | ||||

| Maire Mandat |

Christian Lemoine 2020-2026 |

||||

| Code postal | 66720 | ||||

| Code commune | 66039 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Carmagnols | ||||

| Population municipale |

131 hab. (2020 |

||||

| Densité | 9,4 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 42° 44′ 07″ nord, 2° 34′ 15″ est | ||||

| Altitude | Min. 129 m Max. 765 m |

||||

| Superficie | 14 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Perpignan (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | La Vallée de l'Agly | ||||

| Localisation | |||||

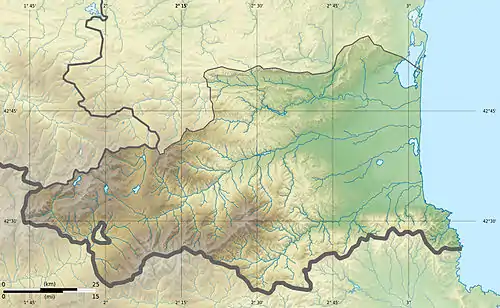

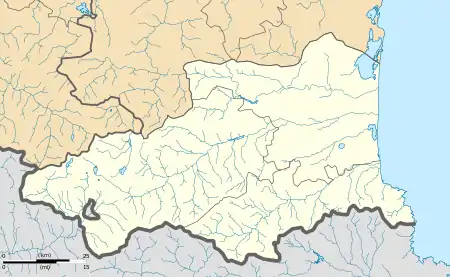

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Orientales

Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Orientales

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | Mairie de Caramany | ||||

Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par l'Agly et par deux autres cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé de deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Caramany est une commune rurale qui compte 131 habitants en 2020, après avoir connu un pic de population de 577 habitants en 1846. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Perpignan. Ses habitants sont appelés les Caramagnols ou Caramagnoles.

Caramany est principalement connu pour son barrage et son lac, ainsi que son vignoble.

.jpg.webp)

Géographie

Localisation

La commune de Caramany se trouve dans le département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie[I 1].

Elle se situe à 27 km à vol d'oiseau de Perpignan[2], préfecture du département, à 18 km de Prades[3], sous-préfecture, et à 25 km de Rivesaltes[4], bureau centralisateur du canton de la Vallée de l'Agly dont dépend la commune depuis 2015 pour les élections départementales[I 1]. La commune fait en outre partie du bassin de vie d'Ille-sur-Têt[I 1].

Les communes les plus proches[Note 1] sont[5] : Cassagnes (3,4 km), Lansac (3,5 km), Bélesta (3,6 km), Trilla (4,3 km), Trévillach (4,4 km), Montalba-le-Château (4,5 km), Rasiguères (4,6 km), Planèzes (5,2 km).

Sur le plan historique et culturel, Caramany fait partie du Fenouillèdes, une dépression allongée entre les Corbières et les massifs pyrénéens recouvrant la presque totalité du bassin de l'Agly. Ce territoire est culturellement une zone de langue occitane[6].

Géologie et relief

Caramany possède une superficie de 1 400 ha et son altitude varie de 129 à 765 mètres[8].

Le territoire communal est principalement situé en terrain de roches métamorphiques (migmatites, paragneiss, et plusieurs roches jusqu'au faciès granulite (Charnockites)) alors que le reste du Fenouillèdes se partage majoritairement entre calcaires - généralement du Crétacé (Albien…) - légèrement marmorisés et granites plus ou moins altérés en arène granitique[9].

De multiples plis et failles recoupent ces unités lithologiques.

Le village est entouré de nombreuses grottes, creusées dans le tuf, qui est aussi utilisé dans la partie supérieure du clocher du village.

La commune est classée en zone de sismicité 3, correspondant à une sismicité modérée[10].

Hydrographie

Caramany est traversée par l'Agly. La retenue d'eau de ce fleuve crée un lac situé en majeure partie sur le territoire de la commune.

Il existe également un certain nombre de ruisseaux permanents ou temporaires, qui irriguent les deux rives carmagnoles de l'Agly. Sur la rive droite, au sud de la commune, se trouvent notamment les ravins de Balderbe, de la Bécède et de la Teulière. En outre, un réseau de canaux d'irrigation de jardins alimente en eau une partie réduite du territoire communal, à l'ouest du bourg, au pied de la colline de Péménard. Ces canaux sont gérés par une association syndicale autorisée (ASA)[11].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat méditerranéen franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[12]. En 2020, la commune ressort du type « climat méditerranéen » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les hivers sont doux et les étés chauds, avec un ensoleillement important et des vents violents fréquents[13].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[12].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[15] complétée par des études régionales[16] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Sournia », sur la commune de Sournia, mise en service en 1967[17] et qui se trouve à 10 km à vol d'oiseau[18] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,5 °C et la hauteur de précipitations de 735,6 mm pour la période 1981-2010[19]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Perpignan », sur la commune de Perpignan, mise en service en 1924 et à 27 km[20], la température moyenne annuelle évolue de 15,4 °C pour la période 1971-2000[21], à 15,7 °C pour 1981-2010[22], puis à 16,1 °C pour 1991-2020[23].

Milieux naturels et biodiversité

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 5] est recensée sur la commune[24] : le « massif du Sarrat d'Espinets » (1 772 ha), couvrant 6 communes du département[25] et une ZNIEFF de type 2[Note 6] - [24] : le « massif du Fenouillèdes » (34 157 ha), couvrant 40 communes dont une dans l'Aude et 39 dans les Pyrénées-Orientales[26].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Caramany.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Caramany est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 7] - [27] - [I 2] - [28].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Perpignan, dont elle est une commune de la couronne[Note 8]. Cette aire, qui regroupe 118 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[I 3] - [I 4].

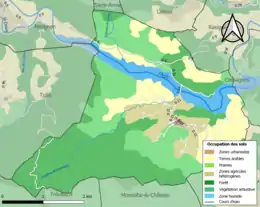

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (61,8 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (63,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (36,6 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (25,2 %), cultures permanentes (19,7 %), zones agricoles hétérogènes (9,5 %), eaux continentales[Note 9] (8,9 %)[29].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Voies de communication et transports

Accès à Caramany par voies routières :

- D 21 au sud-est en provenance de Bélesta ;

- D 9 à l'ouest en provenance d'Ansignan ;

- D 9 à l'est en provenance de Rasiguères.

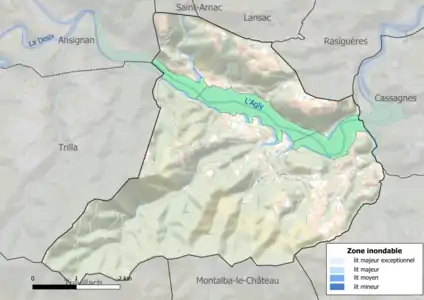

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Caramany est vulnérable à différents aléas naturels : inondations, climatiques (grand froid ou canicule), feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque particulier, le risque radon[30] - [31].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par crue torrentielle de cours d'eau du bassin de l'Agly[32].

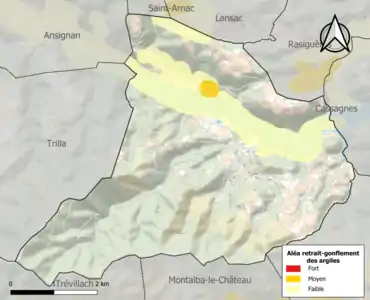

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont soit des mouvements liés au retrait-gonflement des argiles, soit des glissements de terrains, soit des chutes de blocs, soit des effondrements liés à des cavités souterraines[33]. Une cartographie nationale de l'aléa retrait-gonflement des argiles permet de connaître les sols argileux ou marneux susceptibles vis-à-vis de ce phénomène[34]. L'inventaire national des cavités souterraines permet par ailleurs de localiser celles situées sur la commune[35].

Carte des zones inondables.

Carte des zones inondables. Carte des zones d'aléa retrait-gonflement des argiles.

Carte des zones d'aléa retrait-gonflement des argiles.

Sur le département des Pyrénées-Orientales, on dénombre sept grands barrages susceptibles d’occasionner des dégâts en cas de rupture. La commune fait partie des 66 communes susceptibles d’être touchées par l’onde de submersion consécutive à la rupture d’un de ces barrages[36].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Toutes les communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Caramany est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[37].

Toponymie

- Formes du nom

Le nom de la commune est attesté sous les formes Karamay en 1211, Karamanho en 1242[38], Caramain en 1261[39], Caramayn en 1304 et Caramany en 1395[40]. Sur les cartes de Cassini du XVIIIe siècle, on trouve Caramaing, graphie encore utilisée au XIXe siècle en concurrence avec Caramany[41].

En occitan, le nom de la commune est Caramanh dans la graphie moderne du languedocien. Toutefois, il paraît normal de conserver Caramany qui correspond à la graphie catalane en usage depuis le Moyen Âge[40]. Les deux graphies correspondent à la même prononciation d'un n final mouillé, proche de ce qui en français s'écrirait « Caramagne »[40].

- Étymologie

Il s'agit d'un type toponymique basés sur l'élément pré-indo-européen *kar « pierre », devenu quer à l'époque médiévale, suivi du latin magnus « grand »[42] - [43], d'où le sens global de « grande pierre », appliqué par extension à tout rocher fortifié et prenant donc le sens de grand château-fort[40].

Une autre explication fait appel au nom de personne germanique Caraman, repris tel quel[44].

Les toponymes voisins sont Caraman (Haute-Garonne, Carmanum, Caramanh XIIIe siècle), le puig de Caramany en Empordà et la Rocamany à Mosset[40].

Histoire

L'histoire du village est étroitement liée à celle de l'Agly. Lors de la construction du barrage, d'importantes fouilles archéologiques ont permis la découverte de nombreux vestiges, dont une ceux de la nécropole du Camp del Ginèbre datant du Néolithique[Note 10] vieille de plusieurs milliers d'années. Ces occupations, d'abord implantées sur la rive gauche, se poursuivront au Moyen Âge sur la rive droite, à l'emplacement de l'actuel cimetière, certainement pour se rapprocher de ce Grand Rocher, sur lequel s'élèvera un château fort puis le village lui-même.

La première mention connue de Caramany remonte à 1085, alors que l'existence d'une famille seigneuriale est attestée en 1242 ; cette année-là, Huguet de Caraman est un des principaux chevaliers de la vicomté de Fenouillet, suzerain des lieux. En 1258, le traité de Corbeil rattache définitivement la vicomté de Fenouillèdes au royaume de France, et Caramany, comme tous les châteaux voisins, devient alors un poste avancé pour la défense de la frontière. Le village voisin de Bélesta a gardé la trace de cette époque puisque est parfois ajoutée au nom du village la dénomination « de la Frontière ».

Abandonnée par ses premiers détenteurs qui ont préféré rester du côté catalan, la seigneurie verra se succéder un grand nombre de propriétaires : après la Révolution, le dernier, le comte de Mauléon Narbonne a vendu ses biens, château et terres, aux habitants de la commune.

En 1790, lors de la création des départements par l'Assemblée constituante, le Fenouillèdes a retrouvé les anciens comtés du Roussillon, de la Cerdagne, du Capcir et du Conflent pour former le département actuel des Pyrénées-Orientales.

Les XVIIIe et XIXe siècles correspondent à une période d'expansion. Le village atteint son pic de population, se développe et sort de ses remparts. L'église également s'agrandit et un clocher est érigé par les habitants eux-mêmes de 1847 à 1849, sous la conduite de l'abbé François Bria.

Les surfaces cultivées augmentent, et à la culture des céréales et des oliviers succède la vigne qui devient, au XXe siècle, la seule ressource économique de la commune. La cave coopérative dont la construction est lancée en 1923, s'est lancée dans une démarche de qualité dès 1966[45]. La vinification par le procédé de la macération en raisin entier à l'époque incitée par l'œnologue Jean Rière, a construit la renommée des vins de Caramany[45].

À partir de 2021, la commune est intégrée au périmètre du Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes.

Légende

À l'instar de nombre de petits villages, plusieurs croyances et légendes ont été véhiculées de génération en génération. La plus connue d'entre elles dans le village est certainement celle des canons de Caramany, entretenue par la présence de deux poutres dépassant du mur sud du château. Pendant la guerre du Roussillon, qui oppose le royaume d'Espagne aux révolutionnaires français, en 1793, elles auraient ainsi été prises pour des canons par des Espagnols ayant pris la décision de s'aventurer vers le nord[46].

Politique et administration

Canton

Dès 1790, la commune de Caramany est incluse dans le canton de La Tour (devenu plus tard Latour-de-France) et ne le quitte plus par la suite[47].

À compter des élections départementales de 2015, la commune est incluse dans le nouveau canton de la Vallée de l'Agly.

Liste des maires

Population et société

Démographie ancienne

La population est exprimée en nombre de feux (f) ou d'habitants (H).

Démographie contemporaine

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[51]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[52].

En 2020, la commune comptait 131 habitants[Note 11], en diminution de 12,67 % par rapport à 2014 (Pyrénées-Orientales : +3,52 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

La population de la commune ne cesse de baisser depuis le début du XXe siècle, comme pour bon nombre de communes rurales françaises. L'arrivée de nouvelles familles et de Britanniques pourrait relancer la croissance démographique du village, dont la population communale s'établit actuellement, en 2007, à 142 habitants[I 5]. Depuis le milieu des années 2000, la démographie communale se stabilise voire augmente de nouveau très légèrement (148 habitants pour les chiffres 2013).

Le village, peuplé d’environ 430 habitants à la Révolution, a connu une croissance jusqu’au milieu du XIXe siècle, puis un déclin lent et régulier jusqu'en 1886, date qui marque un retournement de tendance, la population connaissant des creux et des pics jusqu’en 1911. Après la Première Guerre mondiale, exode rural et pertes dues aux conflits mondiaux se conjuguent pour faire perdre 75 % de sa population à la commune en moins d'un siècle.

Enseignement

La commune comporte une école primaire publique, d'un effectif de 13 élèves (2016)[58].

Le secteur du collège est Ille-sur-Têt[59].

Économie

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 6] | 22,7 % | 13,6 % | 16,7 % |

| Département[I 7] | 10,3 % | 12,9 % | 13,3 % |

| France entière[I 8] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 66 personnes, parmi lesquelles on compte 66,7 % d'actifs (50 % ayant un emploi et 16,7 % de chômeurs) et 33,3 % d'inactifs[Note 12] - [I 6]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est supérieur à celui de la France et du département.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Perpignan, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 2] - [I 9]. Elle compte 26 emplois en 2018, contre 39 en 2013 et 28 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 33, soit un indicateur de concentration d'emploi de 78,8 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 33,6 %[I 10].

Sur ces 33 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 9 travaillent dans la commune, soit 27 % des habitants[I 11]. Pour se rendre au travail, 80 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 10 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 10 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 12].

Revenus de la population et fiscalité

En 2010, le revenu fiscal médian par ménage était de 14 584 €[I 13].

Emploi

Le secteur primaire emploie 81,8 % des actifs, le secteur secondaire 3 % et le secteur tertiaire 15,2 %.

Entreprises et commerces

Le destin économique, touristique et démographique de la commune dépend désormais du lac du barrage, qui devrait être aménagé à partir de 2016 avec une zone de baignade, et de la viticulture avec les vignes.

Secteur primaire

Le secteur primaire, qui emploie 81,8 % des actifs, est très largement dominant dans la commune, orienté uniquement vers la culture viticole[I 14]. La cave coopérative de Caramany reste le seul commerce et la seule industrie de transformation de la commune. Elle a été rénovée en 2008, présentant un nouveau design, un nouveau slogan[61], un nouvel accueil. Elle regroupe 80 vignerons[45].

La commune est située au cœur du vignoble du Roussillon, au sein de l'appellation Côtes-du-roussillon villages. Avec Lesquerde, Latour-de-France et Tautavel, Caramany est l'un des quatre seuls villages de l'appellation à pouvoir accoler son nom à la production, appellation s'étendant aussi sur les communes voisines de Bélesta et Cassagnes, portant la surface à 217 hectares au total[62]. La production en 2009 s'est élevée à 5 920 hectolitres[62].

Les vignes sont de cépages syrah, grenache noir, carignan, Lladoner Pelut, plantées sur des terrains d'arène granitique et gneiss. Les vins nécessitent un assemblage minimum de deux de ces cépages[62].

Le vin rouge de Caramany obtient régulièrement des médailles aux concours nationaux (médailles d'or en 2007, 2008, 2009, 2010, médailles d'argent en 2007 et 2009, médaille de bronze en 2004 et 2005 au Concours général agricole[63], Mâcon…)

Secteur secondaire

3,0 % des actifs de la commune sont employés dans l'industrie[I 14].

Secteur tertiaire

Les services divers emploient 15,2 % de la population active[I 14].

La commune a été durement touchée par l'exode rural, prolongé par une déprise agricole marquée. Si celle-ci s'est caractérisée par une démarche de qualité dans la production viticole et une baisse de la surface employée et des effectifs dans le secteur, elle a aussi sans doute contribué à ce qu'on appelle parfois la désertification des services de proximité. Une brochure touristique datant de 1977 enseigne que l'on trouvait à cette date à Caramany une épicerie, un tabac, une quincaillerie, une boulangerie et un local de vente-exposition d'artisanat local[64]. En 2010, ne subsistent que des commerces ambulants, avant que ne rouvre un bar-snack-épicerie au début des années 2010.

Tourisme

Si l'activité touristique reste embryonnaire, elle se développe en été. La commune dispose d'un terrain de camping municipal, le camping du Lac, ouvert en période estivale, et de plusieurs gîtes ruraux, qui hébergent les touristes pratiquant la randonnée (plusieurs sentiers balisés et un sentier d'interprétation[65] mis en place par le Pays d'accueil Agly-Verdouble traversent la commune), suivant la route des Vins ou se rendant ensuite dans les stations balnéaires de la côte (Canet-en-Roussillon, Saint-Cyprien, Le Barcarès, ou encore Collioure. Il est possible de déguster les vins des vignerons de la commune au stand de la cave mais également à l'auberge du Grand-Rocher ou au bar de la place.

Chaque été, la municipalité propose des animations (feu de St-Jean, concours de pétanque, loto (rifle), sardanes, grillades, visites et randonnées, soirée dansante).

L'activité touristique du village pourrait être considérablement amplifiée avec l'ouverture du site de baignade du lac, dont le projet est lancé en 2016. Un commerce pourrait également voir le jour avec les travaux.

Culture locale et patrimoine

Monuments et lieux touristiques

- L'église Saint-Étienne, particulièrement riche en sculptures. Son clocher original a été construit par les habitants à la fin du XIXe siècle, sous la direction du curé. Le Clocher a été inscrit au titre des monuments historiques en 1972[66].

- Le vieux village.

- Le château, nom donné à l'ancien château médiéval abritant désormais des habitations.

- La maison Chauvet, la plus grande du village, du nom de la famille de drapiers l'ayant acquise au XVIIe siècle.

- Le caveau du presbytère.

- Les arches de la rue de l'Église.

- L'ancienne porte et la herse du Rebelli.

- Le belvédère, sur la route de Bélesta, qui domine le lac. La vue porte jusqu'au pic de Bugarach et au château de Quéribus.

- La nécropole du Camp del Ginèbre, au fond du lac.

Héraldique

Blasonnement de la commune :

D'or au chef de gueules.

Galerie photo

Une plaque de rue.

Une plaque de rue. Tuile en crête de coq, censée conjurer le mauvais sort.

Tuile en crête de coq, censée conjurer le mauvais sort. Tuile en fleur de lys, même croyance.

Tuile en fleur de lys, même croyance.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Caramany, le pari du lac, site très complet sur l'histoire et le patrimoine de la commune

- Site personnel sur l'histoire du village

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Caramany », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[14].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- La principale photographie de la couverture de l'ouvrage de Jean-Paul Demoule La Révolution néolithique en France (éd. La Découverte) est celle de la nécropole de Caramany -

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Métadonnées de la commune de Caramany » (consulté le ).

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Perpignan » (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- INSEE - Populations légales des communes des Pyrénées-Orientales en vigueur à compter du 1er janvier 2010

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Caramany » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans les Pyrénées-Orientales » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Caramany » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « Fichier RFDM2010COM : Revenus fiscaux localisés des ménages - Année 2010 », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- Insee - Résumé statistique des données locales de la commune de Caramany

Autres sources

- « Modification des limites territoriales des arrondissements », Préfet des Pyrénées-Orientales.

- Stephan Georg, « Distance entre Caramany et Perpignan », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Caramany et Prades », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Caramany et Rivesaltes », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches de Caramany », sur www.villorama.com (consulté le ).

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 203-204.

- Carte IGN sous Géoportail

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon - Les fondements des paysages des Pyrénées-Orientales, Les paysages et la géologie

- « Plan séisme » (consulté le ).

- Préfecture des Pyrénées-Orientales, « Liste des différentes Associations Syndicales Autorisées d’irrigation dans les Pyrénées-Orientales », sur pyrenees-orientales.gouv.fr, (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Sournia - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Caramany et Sournia », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Sournia - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Caramany et Perpignan », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Perpignan - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Perpignan - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Perpignan - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Caramany », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « massif du Sarrat d'Espinets » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « massif du Fenouillèdes » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), chapitre 1 - Liste des risques par commune.

- « Les risques près de chez moi - commune de Caramany », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 1 - chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Caramany », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 3 - chapitre Risque rupture de barrage.

- « cartographie des risques d'inondations du tri de perpignan/saint-cyprien », sur irsn.fr, (consulté le )

- Jean Sagnes (dir.), Le pays catalan, t. 2, Pau, Société nouvelle d'éditions régionales, , 579-1133 p. (ISBN 2904610014).

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France (lire en ligne)

- Lluís Basseda, Toponymie historique de Catalunya Nord, t. 1, Prades, Revista Terra Nostra, , 796 p..

- Fabricio Cardenas, Vieux papiers des Pyrénées-Orientales, Devenir maire à la place du maire à Caramany en 1815, 1er février 2015

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 146a.

- Renada Laura-Portet, Toponimia rossellonesa, 1975.

- Ernest Nègre, op. cit.

- Vignerons de Caramany - Un savoir-faire de pionniers

- Pari du lac - La légende des canons

- Jean-Pierre Pélissier, Paroisses et communes de France : dictionnaire d'histoire administrative et démographique, vol. 66 : Pyrénées-Orientales, Paris, CNRS, , 378 p. (ISBN 2-222-03821-9).

- Association Pari du lac de Caramany, Liste des maires (photographie de la liste de la mairie), consultée le 12 septembre 2010

- Préfecture des Pyrénées-Orientales, Liste des maires élus en 2008, consultée le 22 juillet 2010

- « Maires », sur le site de la Préfecture du département des Pyrénées-Orientales (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- Ministère de l'Éducation nationale, École primaire publique de Caramany

- Inspection académique des Pyrénées-Orientales, « Circonscription de Prades », (consulté le ).

- Michel de La Torre, Pyrénées-Orientales : Le guide complet de ses 224 communes, Paris, Deslogis-Lacoste, coll. « Villes et villages de France », (ISBN 2-7399-5066-7).

- Un goût irrésistible, traduit sur des affiches en anglais An irresistible taste

- Conseil interprofessionnel des vins du Roussillon, AOP Côte du Roussillon Villages « Caramany »

- Concours général agricole. Palmarès complet

- Pari du lac - Dépliant de l'association « Caramany Promotion » en 1977

- Fédération départementale Tourisme de terroir - Pyrénées-Orientales, Sentiers d'interprétation du territoire

- « Eglise Saint-Etienne », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )