Tigre de Sibérie

Panthera tigris altaica • Tigre de l’Amour

.jpg.webp)

Répartition géographique

EN A2bcd+4bcd; C1+2a(i) : En danger

2008

Statut CITES

Le tigre de Sibérie, tigre de l'Amour (Panthera tigris altaica) ou tigre de l'Oussouri, est la plus grande sous-espèce du tigre, originaire du nord de l'Extrême-Orient tempéré : Sibérie orientale, Corée et nord de la Chine. Il est en « danger d'extinction ».

L'essentiel de la population se concentre aujourd'hui en Extrême-Orient russe, où le dernier recensement approfondi de 2015 a compté 562 individus, en augmentation ces dernières années[1]. Cette sous-espèce était passée au bord de l'extinction au milieu du XXe siècle, où il ne restait qu'une vingtaine d'individus sauvages. Ce sont des mesures de protection énergiques prises en Russie qui lui ont permis de se multiplier.

La population des tigres de Sibérie de Corée du Nord est, en revanche, quasiment éteinte.

La population des tigres de l'Amour du nord de la Chine, après avoir frôlé l'extinction (il y avait seulement sept spécimens connus à l'orée des années 2000), à la suite d'une politique de protection de l'environnement draconienne, a fortement augmenté de façon inespérée et atteint 55 individus sauvages en 2021 .

Description

Morphologie

Le tigre de Sibérie a, en général, un corps plus grand et plus massif que le tigre du Bengale, et des pattes plus larges ; sa taille au garrot va de 100 à 120 cm selon les individus[2]. Ses griffes mesurent environ 10 cm[3].

Les tigres de Sibérie pèsent de 180 à 350 kg pour les mâles et de 100 à 200 kg pour les femelles[4]. Le plus gros tigre de Sibérie, tué en 1950, atteignait les 384 kg[5]. Le tigre de Sibérie est le troisième plus gros prédateur terrestre derrière l'ours kodiak et l'ours polaire[6]. La longueur totale du corps avec la queue est comprise entre 2,7 et 3,8 m pour les mâles et entre 2,4 et 2,75 m pour les femelles. La longueur du crâne est de 341 à 383 mm pour les mâles et 279 à 318 mm pour les femelles[4].

La robe possède la particularité d'avoir une fourrure d'été et une fourrure d'hiver. Cette particularité était partagée avec le tigre de la Caspienne, disparu en 1972. La fourrure d'hiver est plus longue et épaisse, presque hirsute[5] et souvent plus claire que celle d'été[7]. De plus, une couche de graisse de cinq centimètres d'épaisseur protège le ventre et les flancs du froid[8]. Il s'agit d'une adaptation évolutive qui lui permet de supporter les baisses de températures hivernales extrêmes (jusqu'à -50 °C)[9] de son aire de répartition et de se camoufler dans la neige. En revanche durant l'été, sa fourrure change, elle devient plus foncée et plus fine. Le tigre de Sibérie peut alors supporter aisément jusqu'à +30 °C et plus, il est parfaitement adapté à cet environnement extrême[10].

En 1972, un tigre de Sibérie a été observé nageant sur huit kilomètres[7].

Une caractéristique du tigre de Sibérie est sa très faible diversité génétique qui s'explique par les déclins successifs du nombre d'individus de la sous-espèce[11].

Reproduction

Le tigre peut se reproduire toute l'année, il existe cependant une « saison des amours » en Mandchourie avec un pic des accouplements entre décembre et février[12].

Le tigre de Sibérie est l'espèce en captivité qui présente le plus haut risque d'agressivité lors de la rencontre entre le mâle et la femelle[13]. Le pourcentage de spermatozoïdes normaux est supérieur à 60 % pour le tigre de Sibérie[Note 1] - [14].

Alimentation et chasse

Malgré sa force et l'acuité de ses sens, le tigre de Sibérie doit passer beaucoup de temps à la chasse et ne réussit à tuer qu'une fois sur dix.

Les félins en général peuvent rester plusieurs jours sans manger, le temps de capturer une proie, puis la dévorer plusieurs jours durant en engloutissant de grandes quantités de nourriture. Le tigre de Sibérie peut dans ce cas-là absorber jusqu'à 50 kg de viande en une seule fois, tandis que les observations en Inde rapportent plutôt 15 à 18 kg[8].

Il chasse essentiellement les cervidés et les sangliers. Le seul ennemi naturel du tigre de Sibérie est l'ours brun qui attaque parfois des petits ou des jeunes. Plusieurs études, notamment celle des spécialistes russes E.N. Matjushkin, V.I. Zhivotchenko et E.N. Smirnov dans leur ouvrage The Amur Tiger in the USSR publié en 1980 par UICN, montrent que l'ours brun (Ursus arctos) et celui d'Asie (Ursus thibetanus) font partie du régime alimentaire du tigre de Sibérie à hauteur de 5 à 8 %, celui-ci n'entrant toutefois en conflits qu'en cas de grande nécessité comme la famine car il préférera des proies moins dangereuses. D'une manière générale, les ours ont tendance à suivre les tigres pour aller leur disputer leur proie[15] - [16] comme charognard. Le tigre peut également nager pour pêcher du poisson, mais sa morphologie est mieux adaptée aux grosses proies. Quand il le peut, il choisit d’attaquer des animaux jeunes, vieux ou boiteux, qui auront moins de réflexes et seront moins rapides, afin de faciliter l’attaque.

Il approche à environ 10-25 m de sa proie avant de bondir ; les petites proies sont tuées par morsure à la nuque, mais les grosses proies sont renversées au sol et étouffées par morsure à la gorge. Il chasse à l’affût et à l’approche, préférant tendre une embuscade plutôt que de poursuivre sa proie.

Habitat et aire de répartition

L'habitat est composé de forêt de conifères, de chênes et de bouleaux[5]. La densité de population du tigre de Sibérie est particulièrement faible. Des données récoltées dans les années 1990 montrent une densité de population de 0,6 à 0,86 tigre pour 100 km2 dans le District de Lazovskiy et de 0,13 à 0,45 tigre pour 100 km2 au Sikhote-Aline[17]. Les études menées sur le tigre de Sibérie nécessitent l'emploi d'un hélicoptère pour le traquer tant son territoire est vaste[18].

L'aire de répartition du tigre de Sibérie s'étend du bassin de l'Amour-Oussouri à la frontière nord-est de la Chine et peut-être en Corée du Nord. La plus forte population russe se trouve en Primorie[19]. 90 % de la population de tigres de Sibérie se trouvent dans la réserve de Sikhote-Aline avec très peu d'échanges génétiques avec les autres populations[11].

Phylogenèse

Le tigre est apparu bien avant le jaguar et le léopard, et est étroitement apparenté à la panthère des neiges : tigre et panthère des neiges auraient divergé il y a deux millions d'années[20] - [Note 2]. Selon l'avis général, le berceau de l’espèce est localisé dans l'Est et le Nord-Est de l'Asie. Le territoire du tigre se serait ensuite étendu sur les îles de la Sonde puis vers l'Inde[21].

Les recherches sur les sous-espèces de tigres se poursuivent afin d'établir des plans de sauvegarde les plus adaptés possible[22]. Plusieurs modèles tendant à diminuer le nombre de sous-espèces ont été proposés ; ils consistaient à séparer les tigres continentaux des tigres insulaires. Ces modèles auraient conduit à l'inclusion du tigre de Sibérie dans le tigre continental (Panthera tigris tigris)[23] - [22]. La validité de la sous-espèce que forme le tigre de Sibérie a cependant été vérifiée par des études menées sur les marqueurs moléculaires en 2004[11].

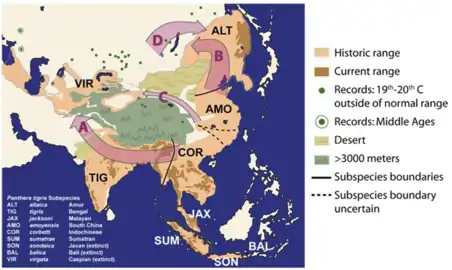

En 2009, une étude menée sur les haplotypes d'ADN mitochondrial de vingt spécimens sauvages du tigre de la Caspienne (Panthera tigris virgata)[Note 3] a montré que le tigre de la Caspienne est en réalité très proche du tigre de Sibérie et que ces deux sous-espèces n'en forment en réalité qu'une seule (les auteurs proposent de les rassembler en une seule sous-espèce). Le plus proche ancêtre commun de ces deux populations date de moins de 10 000 ans. Se basant sur des analyses phylogéographiques, les auteurs supposent qu'un ancêtre plus lointain, proche de l'actuel tigre d'Indochine (Panthera tigris corbetti) serait parti du sud de la Chine et aurait colonisé l'Asie centrale en passant par le corridor du Gansu, évoluant ensuite en Asie centrale pour devenir le tigre de la Caspienne. Puis beaucoup plus récemment, les tigres d'Asie centrale (devenu le tigre de la Caspienne) auraient traversé le sud de la Sibérie pour engendrer les populations du tigre de Sibérie en Extrême-Orient septentrional. Le tigre de Sibérie est en effet très proche du tigre de la Caspienne, alors qu'il est morphologiquement et génétiquement très différent du tigre chinois (Panthera tigris amoyensis) qui bordait son aire de répartition juste au sud aux temps modernes. Or de nombreuses incursions de tigres ont été notées en Sibérie aux XIXe et XXe siècles dans une vaste zone située entre les aires de répartition connues du tigre de la Caspienne et du tigre de Sibérie à l'époque, montrant la grande mobilité et la capacité de colonisation à longue distance de l'espèce. Les aires de répartition du tigre de la Caspienne et du tigre de Sibérie pourraient être restées en liaison jusqu'à des périodes assez récentes[24].

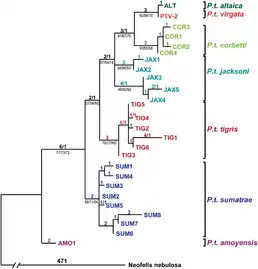

Arbre phylogénétique des tigres, montrant la grande parenté du tigre de Sibérie (P. t. altaica) et du tigre de la Caspienne (P. t. virgata), relativement aux grandes distances séparant les autres sous-espèces et populations de tigres.

Arbre phylogénétique des tigres, montrant la grande parenté du tigre de Sibérie (P. t. altaica) et du tigre de la Caspienne (P. t. virgata), relativement aux grandes distances séparant les autres sous-espèces et populations de tigres. Répartition originale des tigres au XIXe siècle (en orange), et incursions répertoriées aux XIXe et XXe siècles (points verts). Les flèches représentent les différentes hypothèses de voies de colonisation. Les routes A et B (les plus intuitives au départ) ont été invalidées par les données génétiques, tandis que les routes C et D sont désormais les plus probables.

Répartition originale des tigres au XIXe siècle (en orange), et incursions répertoriées aux XIXe et XXe siècles (points verts). Les flèches représentent les différentes hypothèses de voies de colonisation. Les routes A et B (les plus intuitives au départ) ont été invalidées par les données génétiques, tandis que les routes C et D sont désormais les plus probables.

Historique des populations et actions de protection

Un déclin rapide au début du XXe siècle

À l'origine, le tigre de Sibérie se rencontrait en Mandchourie, en Corée et dans l'extrême-Orient russe[25]. Jusqu'au début du XXe siècle, cette partie de l'empire demeure mal connue du tsar de Russie et en 1906, Vladimir Arseniev est chargé d'explorer la région ; il a comme guide le Golde Dersou Ouzala. La région de Sikhote-Aline regorge d'animaux sauvages en ce temps-là, mais Dersou Ouzala note déjà la chasse aux fauves des officiers russes à Vladivostok et surtout le saccage de la Mandchourie par la Chine[26]. Vladimir Arseniev s'étonne durant son séjour de ne jamais voir de tigre, appelé « amba » par son guide[27]. La Révolution russe accélère l'exploitation sauvage de la Sibérie lorsque les soldats affamés piochent dans les ressources naturelles de la région. De grandes chasses aux tigres sont par la suite organisées par les chefs du Parti unique : une dizaine de tigres peut être abattue en une seule chasse, les jeunes tigres découverts sont capturés pour fournir les cirques[26]. Le tigre de Sibérie se trouve au bord de l'extinction dans les années 1930 avec une estimation des individus sauvages comprise entre 20 et 30 individus[19].

Création de la réserve de Sikhote-Aline

Le gouvernement russe décide la création d'une réserve de biosphère à Sikhote-Aline en 1936 après avoir chassé les Mandchous de l'Oussouri et de l'Amour un an plus tôt. Dans les années 1940, les populations de tigres tombent à une vingtaine[26]. La Seconde Guerre mondiale permet un relâchement de la pression humaine sur le tigre de Sibérie[26] et les populations remontent dès l'interdiction de la chasse en 1947[19]. La sous-espèce est déclarée protégée en 1962[26]. Un projet d'étude par la pose de collier émetteur américain est cependant avorté par une interdiction de l'administration Nixon[26]. Dans les années 1980, on compte 250 à 430 individus et l'ouverture de chasse sportive est même proposée afin de réguler la population qui s'attaque au bétail car elle n'aurait pas assez de gibier pour survivre[19].

Conséquences de la chute de l'URSS

Cependant, au milieu des années 1980, une succession d'hivers rigoureux cumulés aux changements politiques consécutifs de la fin de l'URSS poussent les populations locales à prélever leur repas dans la nature : daims, élans et sangliers - nécessaires à la survie du félin - diminuent[28]. De plus, le braconnage, la déforestation et l'exploitation minière sauvage accroissent la pression humaine sur le tigre de Sibérie[28]. Entre 1992 et 1994, quarante à soixante tigres sont braconnés chaque année pour leur peau et leurs os, à destination du marché chinois[28]. En 1994, la population des tigres de Sibérie retombe entre 150 et 200 individus[19].

La protection du tigre de Sibérie est à nouveau relancée : dès 1992, le Hornocker Wildlife Institute lance un appel pour protéger le félin dans et autour de la réserve de biosphère de Sikhote-Alin. Cela débouchera sur un projet-cadre de protection de l'habitat du tigre de Sibérie en collaboration avec des chercheurs russes, avec la création de corridors biologiques, de multiples zones de sauvegarde dont un noyau central inviolé et la gestion de la déforestation, de la construction de routes et de l'exploitation minière des sites non-protégés. En 1995, le premier ministre russe Viktor Tchernomyrdine engage une stratégie nationale de préservation par l'ajout de patrouille aux frontières chinoises[28]. Durant l'hiver 1995-1996, une grande opération de comptage des tigres, organisée par l'université de Moscou, coordonnée par l'américain Daly Miquelle et financée par l’United States Agency for International Development, est entreprise et donne des résultats inespérés : entre 430 et 470 tigres sont comptés sur les 93 000 km2 de forêt montagneuse inspectée[28]. Cette collaboration, dite projet « Tigres de Sibérie », entre les États-Unis et l'URSS/Russie est l'une des toutes premières entre les deux blocs de la guerre froide et permet la première étude d'ampleur sur cette sous-espèce avec la pose de nombreux colliers émetteurs sur des spécimens sauvages[26].

Toutefois, les conditions économiques désastreuses de l'ancien empire soviétique après son effondrement ont poussé à la négociation des ressources naturelles de la Sibérie, et les forêts et sols ont été vendus à de grandes compagnies minières et forestières internationales, notamment américaines et coréennes. Ces compagnies passent outre les accords les forçant à replanter et laissent derrière elle un paysage lunaire. De plus, l'exploitation commerciale de la Sibérie a pour conséquence l'ouverture de voies de communication favorables au développement du braconnage[26].

En 2010, l'union internationale pour la conservation de la nature (UICN) considère qu'il reste entre 18 et 22 tigres de Sibérie en Chine, 331 à 393 tigres en Russie (tigres adultes et subadultes, la population fertile approcherait 250 individus) et qu'il est possible que des tigres de Sibérie survivent en Corée du Nord. Depuis le début des années 2000, la population du tigre de Sibérie est considérée comme stable, mais plusieurs études semblent indiquer une tendance à la diminution[11].

Défis actuels

En 2010, le premier ministre russe Vladimir Poutine décide avec le président de la Banque mondiale Robert Zoellick d'organiser le Sommet international du tigre, qui s’est tenu du 21 au 24 novembre 2010 à Saint-Pétersbourg, saisissant l'occasion de l'année du tigre du calendrier chinois. Lors de ce sommet unique en son genre, le premier d'une telle importance sur le thème d'un seul animal, les dirigeants de treize pays de l’aire de répartition de l'espèce tigre ont approuvé un plan pour renverser son déclin dans le monde. Ce plan a pour but de doubler le nombre de tigre dans le monde d’ici 2022[29] - [30]. Le projet "Sauvez les tigres" de la WWF est associé à la mise en œuvre de ce plan[31].

En 2015, un recensement approfondi a compté 562 tigres de Sibérie en Russie, et il est considéré comme étant en augmentation. Il a en effet bénéficié de mesures de protection de ses populations et de son habitat de plus en plus efficaces dans ce pays, en particulier la lutte contre le braconnage qui constitue encore la principale menace. La protection de cette espèce est gérée personnellement par le président russe Vladimir Poutine, qui participe à de nombreuses actions très médiatisées, ce qui fait du tigre de Sibérie le symbole des questions environnementales en Russie[1].

Protection

Sa fourrure a une très grande valeur marchande en Asie (environ 10 000 €), et dans tout l'extrême orient, on attribue à ses organes des vertus curatives quasi-miraculeuses. Ses os sont utilisés dans la pharmacopée chinoise. Le tigre de Sibérie est protégé par la « Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction », CITES (acronyme de l'anglais Convention of International Trade of Endangered Species). Il fait par ailleurs l'objet de programmes d'élevage en parcs zoologiques.

L'UICN classe le tigre de Sibérie comme en danger critique d'extinction (CR) en 1996 ; le statut est révisé en 2010 pour passer à espèce en danger (EN), soit un niveau en dessous[11]. Elle fait toutefois partie de la liste des 100 espèces les plus menacées au monde établie par l'UICN en 2012.

En juillet 2013, une fondation vouée à la protection du tigre de Sibérie a été fondée à l'initiative du président russe Vladimir Poutine[32].

Présence à l'état sauvage

En Russie, Peter Jackson estime que seulement 20 % de la population de tigres de Sibérie vivent dans une réserve naturelle. Les réserves se situent à Sikhote-Aline (3 471 km2), Lazovskiy (1 165 km2) et Kedrovaya Pad (179 km2). La plus grande réserve en superficie, Sikhote-Aline, ne peut accueillir des tigres de Sibérie que sur deux tiers de sa surface, en raison d'une végétation souvent inappropriée ; en 1986, 25 tigres y ont été décomptés. À Lazovskiy en 1993, il a été estimé que 22 tigres vivaient dans le parc et une dizaine en périphérie. En 1991, la réserve de Kedrovaya Pad accueillait 9 individus[19].

En 2004, on estime le nombre de tigres de Sibérie en Russie à 450 individus[12].

Fin 2009, on estime à 500 le nombre de tigres vivant à l'état sauvage dans l'ensemble de son aire de répartition, majoritairement en Russie, tandis que 421 sont élevés en captivité dans le monde[33].

En 2015, un recensement approfondi en a compté 562 à l'état sauvage sur le territoire russe, ce qui permet de considérer que sa population est en augmentation[1]. En 2021, on évalue à plus de 600 le nombre de tigres présents en Sibérie. Une première estimation du centre du tigre de l'Amour pour 2021/2022(amur-tiger.ru) donne le chiffre de 750 tigres de Sibérie vivant à l'état sauvage, y compris les chatons.

En Chine, il y a cent ans, on comptait au moins 500 spécimen de tigre de l'Amour (ou tigre de Sibérie). Dans les années 1990, la presse chinoise rapportait que le tigre de Sibérie n'avait pas totalement disparu de la réserve naturelle du Mont Paektu et que cette même réserve, qui est frontalière à la Corée du Nord, pouvait abriter les derniers tigres de Sibérie coréens[19]. À l'orée des années 2000, il n'y avait officiellement plus que 7 tigres. Et aujourd'hui, en 2021, conséquence de la politique du gouvernement chinois de préserver la biodiversité, la population de tigres de l'Amour en Chine est remontée de façon inespérée à 55 spécimens[34].

Dans le sud de la péninsule coréenne, on pense que les derniers tigres à l'état sauvage auraient disparu en 1922. Mais des tigres de Sibérie ont été importés en Corée du Sud en 1986. Depuis que la Corée du Sud a importé des tigres, le premier des tigres nés dans le sud de la péninsule est mort à l'âge de dix-sept ans en décembre 2006. Il s'appelait « Paektu », référence au mont Paektu, point culminant de la Corée. De 1986 à fin 2006, 18 autres tigres sont nés en Corée du Sud[35].

Présence dans les parcs zoologiques

Le tigre de Sibérie est l'une des deux sous-espèces de tigre (avec le tigre de Sumatra) à faire l'objet d'un programme européen d'élevage conservatoire (EEP) de l'Association européenne des zoos et aquariums (EAZA), coordonné par le Zoo de Londres[36] - [37]. Il fait aussi l'objet d'un programme américain pour les espèces menacées (SSP)[38].

Bien que la reproduction soit assez difficile en zoo, elle est commune et permet un maintien ou une augmentation des effectifs captifs. Deux tigres de Sibérie sont nés dans le zoo de la ville roumaine de Galați le 21 mai 2007[39], et trois au muséum de la citadelle de Besançon le 29 septembre 2016[40].

Le tigre de Sibérie dans la culture

Le tigre est une figure emblématique de la culture asiatique, avec notamment de nombreuses représentations dans la religion et les légendes, la sculpture, la peinture ou la poésie[5]. Les chasseurs de Sibérie pensent que le tigre imite le brame de la femelle wapiti en chaleur afin d'attirer les mâles[8].

Le tigre est un des animaux légendaires de la culture coréenne, très présent notamment dans les contes coréens[41]. Le tigre blanc de l'ouest représente l'esprit de la montagne en Corée[42].

Le tigre est surtout le symbole du pouvoir, de la puissance et de la férocité : les « cinq tigres » désignent des soldats courageux qui gardent les quatre points cardinaux et le centre. Le tigre avait aussi la réputation de repousser les démons.

Un proverbe coréen dit : « Quand on parle du tigre, il arrive », qui est un équivalent du proverbe français : « Quand on parle du loup on en voit la queue »[43].

Le tigre de Sibérie est représenté sur les armes de l'Oblast autonome juif.

Notes et références

Notes

- En comparaison, celui de l'homme est normal à 70 % en moyenne.

- La position du clade par rapport au reste des Panthera est encore très floue.

- Les spécimens utilisés sont issus des collections des muséums. Le choix s'est porté sur les tigres dont l'aire de collecte correspondait à l'aire de distribution supposée du Tigre de la Caspienne.

Références

- Sex imbalance as endangered Siberian tigers show signs of recovery, The Siberian times, 16 December 2015, .

- Tigre de Sibérie / Orange / Dossier - Fiche Technique

- (fr) John Vaillant (trad. Valérie Dariot), Le tigre : Une histoire de survie dans la taïga, Noir sur Blanc,

- (en) Peter Jackson, « Description and Behavior Part One », sur http://www.catsg.org/, Cat Specialist Group

- Peter Jackson et Adrienne Farrell Jackson (trad. Danièle Devitre, préf. Dr Claude Martin, ill. Robert Dallet et Johan de Crem), Les Félins : Toutes les espèces du monde, Turin, Delachaux et Niestlé, coll. « La bibliothèque du naturaliste », , 272 p., relié (ISBN 978-2603010198 et 2-603-01019-0), p. 95-96

- (fr) Zdenek Veselovsky (trad. Élisabeth de Lavigne), Le tigre : Un chasseur solitaire, Gründ, coll. « Animoscopie »,

- (en) Peter Jackson, « Description and Behavior Part Two », sur http://www.catsg.org/, Cat Specialist Group

- Mike en Peggy Briggs (trad. Martine Lamy), Les grands félins, Parragon, , 256 p. (ISBN 978-1-4454-3880-1)

- Tigre de Sibérie / Orange / Dossier - Origines

- Tigre de Sibérie / Orange / Dossier - Environnement

- (en) Référence UICN : espèce Panthera tigris altaica Temminck, 1844

- Rémy Marion (dir.), Cécile Callou, Julie Delfour, Andy Jennings, Catherine Marion et Géraldine Véron, Larousse des félins, Paris, Larousse, , 224 p. (ISBN 2-03-560453-2 et 978-2035604538, OCLC 179897108)., p. 66

- (fr) Frédéric Rein, « «Tinka» la tigresse sera-t-elle mère un jour? », Le matin, (lire en ligne)

- Alain Fontbonne, Xavier Lévi, Emmanuel Fontaine, JY Routier, « L'insémination artificielle chez les félidés », sur http://www.academie-veterinaire-defrance.org, Académie vétérinaire de France (consulté le )

- (en) Seryodkin, Relationship between tigers, brown bears, and Himalayan black bears,

- (ru) Seryodkin, The ecology, behavior, management and conservation status of brown bears in Sikhote-Alin, Far Eastern National University,

- (en) Peter Jackson, « Population Status », sur http://www.catsg.org/, Cat Specialist Group

- Michael Nichols et Geoffrey C. Ward, op. cit., p. 48

- (en) Peter Jackson, « Status of the Amur or Siberian Tiger », sur http://www.catsg.org/, Cat Specialist Group

- (en) Référence UICN : espèce Panthera uncia (Schreber, 1775)

- (en) John Seidensticker, Peter Jackson, Sarah Christie, Riding the tiger: tiger conservation in human-dominated landscapes, New York, Cambridge University Press, , 1re éd., 383 p., poche (ISBN 978-0-521-64835-6, LCCN 98024734, lire en ligne), p. 20-21

- John Seidensticker, Peter Jackson, Sarah Christie, op. cit., p. 35-49

- (fr) Pascal Picq et François Savigny, Les tigres, Évreux, Odile Jacob, , 192 p. (ISBN 2-7381-1342-7, lire en ligne), « Ce grand félin qui vient du Nord », p. 41-55

- C. Driscoll, N. Yamaguchi, G. Bar-Gal, A. Roca, S. Luo, D. Macdonald et S. O'Brien, « Mitochondrial phylogeography illuminates the origin of the extinct caspian tiger and its relationship to the amur tiger », PLoS ONE, vol. 4, (lire en ligne).

- (fr) Michael Nichols et Geoffrey C. Ward (trad. Florence Illouz), Le tigre [« The Year of the Tiger »], Paris, National Geographic, , 156 p. (ISBN 2-7441-2875-9)

- Pascal Picq et François Savigny, Les tigres, Évreux, Odile Jacob, , 192 p. (ISBN 2-7381-1342-7, lire en ligne), « Des tigres dans la neige », p. 24-28

- Pascal Picq et François Savigny, op. cit., p. 35

- Michael Nichols et Geoffrey C. Ward, op. cit., p. 38

- Un sommet pour sauver le tigre de la disparition, Le Monde Planète, .

- Jean-Luc Goudet, Le tigre sauvé par un sommet ?, Futura-sciences, 26 novembre 2010, .

- « Le tigre, une espèce en danger », sur WWF France (consulté le ).

- « Sputnik France : actualités du jour, infos en direct et en continu », sur ria.ru (consulté le ).

- Source : article du JoongAng Daily, 10 novembre 2009

- The Wall Street Journal, « Biodiversité. Les tigres de l’Amour, symbole de la nouvelle politique environnementale chinoise », sur courrierinternational.com,

- Source : dépêche de l'agence KBS, 30 décembre 2006

- (en) « PROGRAMMES » EAZA », sur eaza.net (consulté le )

- (en) « TIGERS », sur http://www.quantum-conservation.org/ (consulté le )

- (en) AZA, « Conservation Programs Information », sur http://www.aza.org (consulté le )

- Source : "Rare Siberian tiger cubs born at zoo", dépêche de l'agence Reuters, 26 juillet 2007

- « Besançon : Trois petits tigres de Sibérie sont nés au zoo de la Citadelle - France 3 Franche-Comté », France 3 Franche-Comté, (lire en ligne, consulté le )

- Voir la présentation de l'ouvrage Tigre et kaki et autres contes de Corée à cette adresse

- Pascal Picq et François Savigny, op. cit., p. 36

- André Fabre, Le coréen sans peine, Assimil, (ISBN 2-7005-0190-X), p. 55-56

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- (en) Référence Animal Diversity Web : Panthera tigris altaica

- (en) Référence CITES : espèce Panthera tigris Temminck, 1844 (+ répartition sur Species+) (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Panthera tigris altaica (taxons inclus)

- (en) Référence UICN : espèce Panthera tigris Temminck, 1844 (consulté le )

- Fiche de l'IUCN/SSC Cat Specialist Group sur Panthera tigris (général) et court portrait de P. t. altaica (en)

Bibliographie

- Peter Jackson et Adrienne Farrell Jackson (trad. Danièle Devitre, préf. Dr Claude Martin, ill. Robert Dallet et Johan de Crem), Les Félins : Toutes les espèces du monde, Turin, Delachaux et Niestlé, coll. « La bibliothèque du naturaliste », , 272 p., relié (ISBN 978-2603010198 et 2-603-01019-0)

- Rémy Marion (dir.), Cécile Callou, Julie Delfour, Andy Jennings, Catherine Marion et Géraldine Véron, Larousse des félins, Paris, Larousse, , 224 p. (ISBN 2-03-560453-2 et 978-2035604538, OCLC 179897108).

- Michael Nichols et Geoffrey C. Ward (trad. Florence Illouz), Le tigre [« The Year of the Tiger »], Paris, National Geographic, , 156 p. (ISBN 2-7441-2875-9) (fr)

- Kailash Sankhala (trad. Florent Jouty), Le tigre : ses mœurs - son histoire : son avenir, Paris, MLP Editions, , 96 p. (ISBN 2-7434-1070-1) (fr)

- Pascal Picq et François Savigny, Les tigres, Évreux, Odile Jacob, , 192 p. (ISBN 2-7381-1342-7, lire en ligne) (fr)

- John Seidensticker, Peter Jackson et Sarah Christie, Riding the tiger : tiger conservation in human-dominated landscapes, Cambridge University Press, , 383 p. (ISBN 0-521-64835-1 et 9780521648356, lire en ligne) (en)

.jpg.webp)