Théier

Camellia sinensis

Le théier (Camellia sinensis), appelé parfois simplement thé, est une espèce d’arbustes de la famille des Théacées. Il est originaire d'Extrême-Orient. Il est largement cultivé pour ses feuilles qui une fois séchées et plus ou moins oxydées, servent à la préparation d’une infusion : le thé. C'est une espèce voisine des camélias horticoles. Son nom binominal Camellia sinensis signifie mot pour mot « camélia chinois ».

Historique des dénominations

D’après un texte daté de +350, le Huayang Guozhi (華陽國志), ou Chroniques de Huayang, de Chang Qu (en), ce sont les montagnards du sud-ouest de l’actuelle Chine qui ont appris aux Chinois du nord, au premier millénaire avant notre ère, l’usage alimentaire des feuilles du théier sauvage. La culture du thé n’est pas chinoise à l’origine mais aurait commencé au pays de Shu (蜀), dans l’actuel Sichuan au IVe siècle av. J.-C., avant la conquête chinoise en 316 av. J.-C.[1]. Avant notre ère, les Chinois désignaient un certain nombre de plantes amères par le caractère 荼 (pinyin: tú). Des termes plus spécifiques pour le thé n'apparaissent que plus tard : 檟苦荼 jiǎkǔtú (où 苦 kǔ signifie « amer »), 苦荼 kǔtú, 荈 chuǎn puis de 茗 míng, etc. Il faut attendre la dynastie des Tang au VIIIe siècle pour que le caractère 茶 (pinyin : chá, sinogramme ayant un trait de moins que le précédent 荼 tú) s’impose peu à peu sur tous les autres. Cette prononciation, utilisée telle quelle, mais sans "ton", en japonais, est à l'origine de la prononciation "chay" en russe et dans les autres langues slaves (chaï), ainsi qu'en turc (çay) et en persan (tchây), le thé ayant été livré dans cette partie du continent eurasien par voie terrestre (les caravanes). En revanche, la prononciation tê de ce caractère dans le dialecte Minnan, parlé dans la région du port de Xiamen (Amoy), est à l’origine du terme thé, tea, Tee dans les langues occidentales puisqu'il est parvenu en Europe occidentale par voie de mer - le portugais chá fait exception du fait de la précoce présence des Portugais au Japon. Le terme chinois pour théier est 茶樹 (pinyin : cháshù, thé-arbre).

Si le thé a été signalé dès 1559 aux pays colonisateurs[2], le premier Occidental à avoir décrit le théier est un médecin allemand séjournant au Japon, Engelbert Kaempfer qui donna à l’arbre le nom de Thea japonense en 1712. Quelques décennies plus tard, en 1752, le botaniste suédois Linné, le renomma Thea sinensis. Mais neuf ans plus tard, ignorant les procédés de fabrication gardés secrets par les Chinois, Linné distingue alors le thé vert Thea viridis et le thé noir Thea bohea[3] - [4].

Les deux genres, Camellia et Thea, connus tous deux depuis 1753 ont été réunis en 1818 (Article 13 de la nomenclature dite de Melbourne, 2012)[5] - [6]. Le genre combiné porte le nom de Camellia parce que Robert Sweet (Hort.Suburb.Lond.:157.1818), le premier à réunir les deux genres, avait choisi ce nom et cité Thea comme synonyme.

Parallèlement à ce regroupement des genres, les distinctions Thea viridis et Thea bohea proposées par Linné sont considérées comme de simples variétés[7] et deviennent des synonymes[8]. Camellia sinensis (L.) O. Kuntze fut adopté, conformément aux règles de nomenclature botanique.

Description

Les feuilles alternes et persistantes, ont une forme allongée, elliptique, longues de 4 à 15 cm, sur 1,5 à 7,5 cm de large. Elles sont brillantes, vert foncé, relativement coriaces, avec une texture assez épaisse. Le pétiole est court, de 3 à 10 mm. La base est cunée, l'apex est aigu à acuminé, et les marges sont sciées.

Les fleurs du théier sont blanches à jaune clair (une seule forme non hybride présente des fleurs rosées, Camellia sinensis f. rosea). Elles mesurent entre 2,5 et 4 cm de diamètre. Solitaires ou en petits groupes de 3 ou 4, elles comptent cinq sépales persistants, cinq pétales, parfois plus jusqu'à 7 ou 8, de couleur jaune clair ou blanc-crème, et de très nombreuses étamines jaunes souvent soudées entre elles. L'ovaire est triloculaire.

Les fruits sont des capsules à déhiscence loculicide de 1,5 à 3 cm de diamètre environ. Les graines peuvent être pressées pour donner une huile de très bonne qualité alimentaire avec toutefois un rendement assez faible.

Origine botanique

L'aire d’origine de primodomestication reste incertaine en raison de la culture extensive depuis plusieurs milliers d'années. Les théiers montrent de plus une génétique complexe et hybridée rendant impossible la localisation plus précise de la zone d'origine des théiers cultivés et de la zone de première domestication. Le type sauvage d'origine des théiers de la branche orientale est inconnu et n'a probablement même jamais existé.

Il y a 3 clades génétiquement distincts domestiqués indépendamment : C. sinensis sinensis dans le sud de la Chine, une branche de C. sinensis assamica dans le Yúnnán, et une autre de C. sinensis assamica en Assam.

Les sinensis sinensis montrent une lignée génétique fortement distincte, suggérant un seul évènement de domestication dans le sud de la Chine il y a plus de 4 000 ans[9].

Variétés

Il existe deux variétés naturelles de Camellia sinensis utilisées en culture : la variété sinensis et la variété assamica. Les deux variétés s'interpollinisent facilement, de ce fait il existe de nombreux hybrides cultivés (ou cultivars) plus ou moins fixés. En Chine, on compte officiellement 95 cultivars.

Camellia sinensis sinensis

À l’état sauvage, sa taille varie d'un à neuf mètres. Les feuilles ont une taille de 4–9(–14,4) cm de long et 1,6–(–5) cm de large. Feuilles petites, érigées angle <50°, étroites, vert foncé. Bord serraté à serrulé ou sinueux‑serrulé aux dents plus ou moins incurvées[9].

Probablement issu du sud de la Chine.

Ce type est cultivé dans des régions pouvant subir des températures basses (Japon, Chine, Arménie, Géorgie, Iran, Turquie) ainsi que dans les plantations de haute altitude. Il est robuste et a une relative bonne résistance à la sécheresse. C'est la plus ancienne espèce de théier connue et cultivée. Elle donne des thés parmi les plus recherchés. Certains plants toujours cultivés auraient plus de mille ans.

Camellia sinensis assamica

Il peut atteindre plus de 15 m à l’état sauvage. Feuilles brillantes, claires, souples de 8–14(–29) cm de long par 3,5–7,5(–10) cm de large, feuilles grandes, larges, horizontales angle >70°, vert clair. Marge grossièrement dentée à vaguement denticulée ou serrulée[9].

Le théier type assamica et ses hybrides sont présents dans des régions connaissant de fortes pluies (la mousson) telles que les plantations de plaine.

Des études génétiques de 2016 montrent deux lignées différentes domestiquées indépendamment l'une dans l'ouest du Yunnan, l'autre en Assam.

Son utilisation ancienne en Inde fut « découverte » en 1823 par le Major Robert Bruce en Assam et ensuite cette variété est cultivée dans toute l'Inde et au Sri Lanka pour les compagnies britanniques. La majorité du thé produit dans le monde provient de cette variété.

Classification

Suivant les classifications, il existe entre 300 et 600 hybrides de ces deux variétés utilisés dans l'agriculture[10].

Il existe des théiers dits « théiers sauvages » dans le Yunnan. Certains sont de vrais arbres sauvages jamais domestiqués, mais la plupart seraient des arbres qui auraient été plantés par des minorités ethniques de la région il y a des centaines d'années et laissés depuis à l'abandon[11]. Poussant au milieu d'arbres d'autres espèces, leur récolte nécessite une grande dextérité, puisque les nouveaux bourgeons ne sont pas à hauteur de mains mais nécessitent de grimper dans les arbres[11]. Ils sont commercialisés comme produits de luxe sous forme de galettes de thé vert compressé[11].

La systématique du genre Camellia est encore assez confuse. Les spécialistes sont loin d'être d'accord et de nombreuses espèces sont décrites sous des noms différents ou comme variété d'une autre espèce. Le théier ne fait pas exception. Toutes sources confondues, pour C. sinensis on trouve nommées les espèces ci-dessous. Toutes ne sont pas valides et peuvent être synonymes.

- C. sinensis (L.) Kuntze

- C. sinensis (L.) Kuntze var. sinensis

- C. sinensis (L.) Kuntze var. assamica (J. W. Mast.) Kitam.

- C. sinensis (L.) Kuntze var. dehungensis (H. T. Chang & B. H. Chen) T. L. Ming

- C. sinensis (L.) Kuntze var. kucha Hung T. Chang & H. S. Wang

- C. sinensis (L.) Kuntze var. pubilimba Hung T. Chang

- C. sinensis var. waldenae (S.Y. Hu) Hung T. Chang

- C. sinensis f. formosensis

- C. sinensis f. macrophylla (Sieb.) Kitamura

- C. sinensis (L.) Kuntze f. parvifolia (Miq.) Sealy

- C. sinensis subsp. buisanensis (Sasaki) S.Y. Lu & Y.P. Yang

Certains auteurs décrivent C. sinensis var. assamica comme une espèce séparée avec :

- C. assamica (J.W. Mast.) W. Wight

- C. assamica (J.W. Mast.) W. Wight subsp. lasiocalyx (G. Watt) W. Wight

- C. assamica (J.W. Mast.) Hung T. Chang var. kucha (Hung T. Chang & H. S. Wang) Hung T. Chang & H. S. Wang

- C. assamica (J.W. Mast.) Hung T. Chang var. polyneura (Chang, Y.J. Tan & P.S. Wang) Hung T. Chang

D'autres espèces sont utilisées pures ou en mélange avec C. sinensis pour le thé. Ces thés sont parfois très réputés avec des crus de grandes qualités. C'est le cas de C. irrawadiensis et C. taliensis (certaines sources décrivent ces espèces comme synonyme). D'autres espèces toujours du sous genre Thea et de la section Thea sont localement utilisées pour fournir une boisson après infusion mais ne font généralement pas l'objet d'un commerce à grande échelle. Ce sont C. grandibracteata, C. kwangsiensis, C. tachangensis, C. crassicolumna, C. gymnogyna, C. ptilophylla.

Des études de 2016 reconnaissent comme séparée Camellia sinensis var. lasiocalyx (Camellia sinensis (Linnaeus) O. Kuntze var. lasiocalyx (G. Watt) A.P. Das & C. Ghosh, comb. nov.). C'est un hybride naturel relativement fixé de var. sinensis et de var. assamica[12]. Il mesure de 6 à 10 m de haut. Les feuilles sont brillantes, et jaune vert lorsqu’elles sont jeunes. Ce type n'est pas cultivé mais parfois récolté sur arbres sauvages.

Les théiers donnant le thé dit pourpre sont issus de trois lignées.

- En Chine ils sont présents à l'état naturel et connues depuis longtemps. Ce sont des C. sinensis pur dont un cultivar à feuilles entièrement pourpres a été sélectionné, 'Zi Juan' (紫娟 Zǐ Juān, beauté violette).

- Au Japon, ils sont issus d'un programme d'hybridation avec C. taliensis. La variété fixé est Sunrouge.

- Au Kenya ce sont des hybrides de C.irrawadiensis dont la variété fixée est 'TRFK 306'.

Jeune plant de théier, Jardin botanique de la reine Sirikit, Thaïlande

Jeune plant de théier, Jardin botanique de la reine Sirikit, Thaïlande Camellia sinensis cultivé

Camellia sinensis cultivé Fleur et feuille

Fleur et feuille Capsule

Capsule Camellia sinensis - Muséum de Toulouse

Camellia sinensis - Muséum de Toulouse

Conditions de culture

Les théiers ont besoin d'un sol ni calcaire ni argileux, mais alluvionnaire, sédimentaire, rocheux ou volcanique[13]. Le sol doit être acide, profondément meuble, perméable, riche en azote, en acide phosphorique et en potasse[13].

Les théiers sont sensibles au vent, qui provoque un dessèchement de la surface foliaire, ce qui ralentit la croissance des feuilles et peut provoquer leur brunissement marginal ou leur distorsion.

La température optimale pour la pousse des théiers est (13–)18–30 °C. La croissance s'arrête en dessous de 10–13 °C et au‑dessus de 30–35 °C[9].

Les théiers ne peuvent pas être cultivés dans les régions où les précipitations annuelles sont inférieures à 1 150 mm, à moins d'avoir une bonne humidité atmosphérique. Inversement, trop de précipitations est mauvais pour les théiers, 6 000 mm par an est le maximum. En climat tropical, les précipitations optimales sont (1 000–)1 140–1 270(–1 700) mm par an réparties tout au long de l'année. La durée d'ensoleillement optimale se situe autour de 1 400 h par an ou 5 h par jour[9]. Le taux d'hygrométrie doit être compris entre 70 % et 90 %.

Plantations de thé

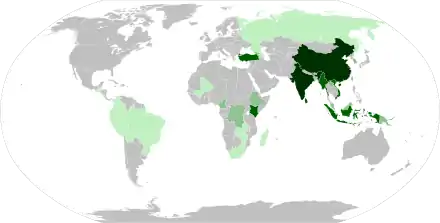

Pays producteurs

- Plus de 1 000 000 t

- Entre 100 000 et 1 000 000 t

- Entre 20 000 et 100 000 t

- Entre 2 000 et 20 000 t

- Moins de 2 000 t

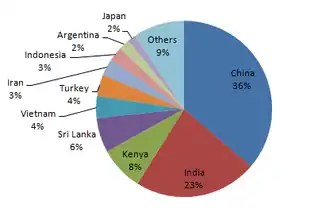

Le principal pays producteur est la Chine, suivie par l'Inde, le Kenya, le Sri Lanka, le Viêt Nam et la Turquie.

La production de thé se fait essentiellement en Asie (83.4%), sinon en Afrique qui représente 12.3% de la production de thé mondiale, l'Amérique (2.2%), l'Europe (1.9%) et l'Océanie (0.2%) ne produisant que marginalement du thé[14].

Quelques plantations et projets de plantations existent en Europe (Portugal, Suisse, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Allemagne). En France, plusieurs plantations et projets sont en développement, particulièrement en Bretagne[15] - [16].

Reproduction

La première phase d'entretien des plantations de thé consiste à la reproduction des théiers. Celle-ci peut se faire par prélèvement de graines ou par bouture. La bouture a l'avantage de mieux conserver les sols, car la régularité des plantes les expose moins à l'érosion, tandis que les graines permettent une plus grande diversité génétique rendant les plantations globalement plus résistantes aux nuisibles[13].

Pour les graines, celles-ci sont prélevées sur un théier, puis plongées dans l'eau pour éliminer celles, impropres, qui flottent. Les graines sont ensuite mises à germer dans une pépinière ombragée, puis endurcies, c'est-à-dire régulièrement replantées à mesure de la croissance de la plante dans des espaces de plus en plus lumineux[13].

Pour la bouture, une tige contenant un œil et une feuille de quelques centimètres est prélevée sur le théier mère avant d'être repiquée en pépinière ; elle développe progressivement des racines avant de subir une phase d'endurcissement puis d'être repiquée en champ[13].

Maladies

Le théier, tout comme le camélia du Japon, peut souffrir de mosaïque jaune, infection causée par un virus transmis par greffage ou par Toxoptera aurantii[17].

Chimie du thé

Composition

Une simple tasse de thé est un mélange complexe de plus de 500 substances actives. Outre les différences liées à la nature du thé, la durée d'infusion, la nature et la température de l'eau entraînent une variabilité extrême de la composition de la boisson.

Les principaux composants du thé sont l'eau (environ 75 % du thé « sec »), des tanins (environ 4 %), des protéines (environ 4 %, seule l'albumine est soluble dans l'eau), des acides aminés (théanine, sérine), des lipides (moins de 1 %), des acides organiques (acide quinique, acide oxalique, acide gallique), des sucres (fructose, saccharose, raffinose et stachyose), des vitamines (A, B, C, E, P), des minéraux (potassium, fluor, phosphore, magnésium) et des centaines de substances aromatiques (géraniol) ou aux propriétés pharmacologiques (caféine, etc.).

Théanine

La théanine est un acide aminé connu pour être présent principalement dans les feuilles de thé, ainsi que dans un champignon nommé bolet bai. C'est l'acide aminé prédominant. Il représente de 1 à 2 % du poids total des feuilles noires, vertes ou semi-oxydées et plus de 50 % des acides aminés[18].

La théanine possède une saveur à la fois astringente, sucrée et umami[19] ; elle contribue au goût umami des thés verts en agissant comme un exhausteur de goût[19]. L’activité de la théanine sur le cerveau est associée à une réduction du stress mental et physique[20] et produit un effet relaxant[21] - [22].

| Thé | Type | Pays de production | Théanine

(en g/100 g de thé) |

|---|---|---|---|

| African Flower | Noir | Kenya | 1,3 |

| Assam FOP | Noir | Inde | 1,05 |

| Ceylon Pekoe | Noir | Sri Lanka | 2,2 |

| Darjeeling FOP | Noir | Inde | 1,45 |

| Georgian FOP | Noir | Georgie | 1,16 |

| Lapsang Souchong | Noir | Chine | 0,82 |

| Yunnan | Noir | Chine | 2,38 |

| Formosa Oolong | Oolong | Taïwan | 0,6 |

| Gunpowder | Vert | Chine | 1,78 |

| Sencha | Vert | Japon | 1,05 |

.

Polyphénols

Le thé est également une source d'antioxydants sous forme de polyphénols de différentes natures suivant le genre et le procédé de fabrication. Le thé vert renferme principalement des catéchines (épicatéchine, gallate d'épicatéchine, épigallocatéchine, gallate d'épigallocatéchine) et son oxydation les transforme en théaflavines et théarubigines[23]. La consommation d'une tasse de thé assure une protection antioxydante maximale après une à cinq heures. La catéchine et les molécules apparentées sont les principaux polyphénols du thé. Une tasse peut en contenir jusqu'à 200 mg. Ces molécules sont aussi présentes dans de nombreux fruits, notamment le raisin. On les retrouve dans le vin rouge et surtout dans la poudre de cacao.

Caféine

Isolée dans le thé par Alphonse Oudry en 1827, la caféine du thé a d'abord été improprement appelée « théine » avant d'être reconnue en 1838 comme caféine. Le terme « théine » n'a pourtant jamais totalement disparu du langage courant. La caféine est la principale méthylxanthine présente dans le thé, la théophylline et la théobromine étant faiblement présentes[23]. Selon la croyance populaire[24], les effets excitants du thé sont notablement différents de celui du café. Cependant, la croyance selon laquelle le thé est moins excitant que le café peut se justifier par la présence généralement moins importante de caféine dans le thé comparativement au café : une tasse de café contient 100 à 120 mg de caféine, alors qu'une tasse de thé en contient 80 mg[25].

De ce fait, la diminution des effets excitants du thé s'obtient en l'infusant plus longtemps. Cet effet, qui paraît paradoxal, s'explique par l'action des tanins (libérés davantage au cours d'une infusion prolongée) sur les molécules de la caféine : « Le muselage des effets excitants de la caféine du thé est lié à la présence des tanins. Dans l'estomac, en présence de l'acide chlorhydrique, les tanins précipitent en emprisonnant et en neutralisant une partie de la caféine présente. (...) [En effet] la caféine du thé diffuse bien plus vite dans l'eau que les tanins. En trois minutes, dans de l'eau chaude, 75 % de la caféine sont libérés pour seulement 52 % des tanins. Si l'on veut un thé léger en caféine mais qui a du goût, il ne faut pas réduire le temps d'infusion, mais l'augmenter pour donner aux tanins le temps de diffuser avec leurs arômes et l'âpreté de leur saveur »[25].

Vitamines

Les feuilles fraîches de thé contiennent beaucoup de vitamines, en particulier de la vitamine C. Le thé vert en contient entre 150 et 300 mg par 100 g de feuilles. Les thés japonais contiennent une proportion notable de vitamine C que les thés chinois ou indiens. Les thés semi-oxydés et les thés rouges en contiennent moins, puisqu'elle se décompose durant l'oxydation. Les vitamines du groupe B, la vitamine E et la vitamine K sont également très présentes[23].

Micro-éléments

Le thé contient beaucoup de minéraux, parmi lesquels seuls le fluor, le manganèse et le nickel sont susceptibles de contribuer à l'apport nutritionnel conseillé (ANC)[23].

Utilisation

Boisson

Le thé est aujourd'hui la boisson la plus bue au monde juste après l'eau[26].

Riche en épigallocatéchine, en gallate d'épigallocatéchine, en théanine et en caféine, le thé est à la fois recherché pour son goût, ses vertus énergisantes et relaxantes[27] - [28].

La théanine est un acide aminé connu pour être présent principalement dans les feuilles de thé, ainsi que dans un champignon nommé bolet bai. C'est l'acide aminé prédominant. Il représente de 1 à 2 % du poids total des feuilles noires, vertes ou semi-oxydées et plus de 50 % des acides aminés[18]. La théanine possède une saveur à la fois astringente, sucrée et umami[19] ; elle contribue au goût umami des thés verts en agissant comme un exhausteur de goût[19]. L’activité de la théanine sur le cerveau est associée à une réduction du stress mental et physique[20] et produit un effet relaxant[21] - [22].

Pharmacopée

Les feuilles de théier, lorsqu'elles sont non oxydées, peuvent être utilisées en phytothérapie pour soigner l'embonpoint, la fatigue ou la rétention d'eau. Des recherches montrent que certains constituants du thé stimulent la sécrétion d'adrénaline et en augmentent sa durée d'action, favorisent donc la lipolyse (libération et l'élimination des graisses du tissu adipeux). Comme cette action se complète d'une limitation de l'absorption des calories au niveau intestinal, par les tanins, la prescription se trouve justifiée pour la surcharge pondérale.

Ornementation

Certaines variétés, appréciables pour la qualité de leur feuillage et leur floraison, sont cultivées comme plantes ornementales, à l'instar du camélia du Japon.

Plants remarquables

Le district de Fengqing, dans la province du Yunnan, se targue de posséder le plus vieux théier du monde, âgé de 3 200 ans[29].

Notes et références

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Thé » (voir la liste des auteurs).

- (en) David Keighley (ed.), The origins of Chinese civilization, Berkeley, University of California Press, Li Hui-li « The domestication of plants in China : ecological considerations » p. 21-63

- J.J.B. Deuss, « La culture et la fabrication du Thé », Journal d'agriculture traditionnelle et de botanique appliquée, , p. 238-273 (lire en ligne)historique, répartition de la culture du théier dans le monde

- Deuss J. J. B., « La culture et la fabrication du Thé », Journal d'agriculture tropicale et de botanique appliquée, Avril-mai 1958, vol. 5, nos 4-5, , p. 238-273 (DOI https://doi.org/10.3406/jatba.1958.2464, www.persee.fr/doc/jatba_0021-7662_1958_num_5_4_2464)

- Georges Métailié, Françoise Saban (ed.), Manger en Chine, Vevey, Alimentarium,

- Code International de Nomenclature pour les Algues, les Champignons et les Plantes, 2012. Article 13.Ex.3, p. 23, Koeltz Scientific Books. DOI 10.5281/zenodo.377010

- Article 13.4. Note 3, International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code), adopted by the Nineteenth International Botanical Congress, Shenzhen, China, July 2017 , Koeltz Botanical Books, 2018

- Botanique médicale, ou Histoire naturelle et médicale des médicamens, des poisons et des alimens, tirés du règne végétal. Partie 2, p. 699-701, Achille Richard, Béchet jeune (Paris), 1823

- (en) « Camellia sinensis (L.) Kuntze - Kew Science », sur Plants of the World Online (consulté le ).

- Alain Guerder, Théiers, Théieraies, Feuilles de Thés, Écohameau de Barthès, , 240 p. (ISBN 9782958037505)

- « Le théier », dans Christine Barbaste, François-Xavier Delmas, Mathias Minet, Le Guide de dégustation de l'amateur de thé.

- « La cueillette », dans Christine Barbaste, François-Xavier Delmas, Mathias Minet, Le Guide de dégustation de l'amateur de thé, (ISBN 9782812318436).

- (en) ABHAYA P Das, « Camellia sinensis var. lasiocalyx (G. Watt) A.P. Das & C. Ghosh – new combination name for the Cambod variety of tea », sur academia.edu, (consulté le ).

- Jean Montseren, « Le thé dans le champ », dans Guide de l'amateur de thé : les thés du monde entier, Solar, (ISBN 2263028471 et 9782263028472, OCLC 407018486, lire en ligne).

- « FAOSTAT / Cultures », sur FAO (consulté le ).

- Maladies à virus des plantes ornementales, Josette Albouy, Jean-Claude Devergne, Quae, 1 janv. 1998 - 492 pages

- (en) KH Ekborg-Ott, A Taylor and DW Armstrong, « Varietal Differences in the Total and Enantiomeric Composition of Theanine in Tea », J. Agric. Food Chem., 1997, 45, p. 353-363 [PDF].

- (en) S Kaneko, K Kumazawa, H Masuda, A Henze and T Hofmann (2006) Molecular and Sensory Studies on the Umami Taste of Japanese Green Tea, J. Agric. Food Chem., 54 (7), 2688 -2694, 2006. DOI 10.1021/jf0525232 S0021-8561(05)02523-9.

- (en) Kimura K, Ozeki M, Juneja L, Ohira H, « L-Theanine reduces psychological and physiological stress responses », Biol Psychol, vol. 74, no 1, , p. 39-45 (PMID 16930802).

- (en) K. Lu, M. Gray, C. Oliver, D. Liley, B. Harrison, C. Bartholomeusz, K. Phan et P. Nathan, « The acute effects of L-theanine in comparison with alprazolam on anticipatory anxiety in humans », Hum Psychopharmacol, vol. 19, no 7, , p. 457-65 (PMID 15378679).

- (en) Gomez-Ramirez M, « The Deployment of Intersensory Selective Attention: A High-density Electrical Mapping Study of the Effects of Theanine », Clinical Neuropharmacoly, vol. 30, no 1, , p. 25-38 (PMID 17272967).

- (en) Yong-su Zhen, Tea Bioactivity and Therapeutic Potential, vol. 17, London and New York, CRC Press, , 267 p. (ISBN 0-415-27345-5), « 4 - The chemistry of tea Non-volatils », p. 57-88.

- (en) V. Marks & J. Kelly, « Absorption of caffeine from tea, coffee, and coca cola », The Lancet, vol. 1, no 7807, , p. 827.

- Article « Thé », p. 437, in Pierre Dukan, Dictionnaire de diététique et de nutrition, éd. Le cherche midi, 1998.

- Macfarlane et Macfarlane 2004, p. 34.

- (en) PJ. Rogers, JE. Smith, SV. Heatherley et CW. Pleydell-Pearce, « Time for tea: mood, blood pressure and cognitive performance effects of caffeine and theanine administered alone and together. », Psychopharmacology (Berl), vol. 195, no 4, , p. 569-77 (PMID 17891480, DOI 10.1007/s00213-007-0938-1)

- (en) (en) S Dharmananda, « Amino acid supplements IV: theanine », sur Institute for Traditional Medicine, (consulté le )

- 南山月, « 它树龄超过3200年是目前世界上最大的茶树 » (consulté le )

Voir aussi

Liens externes

- Ressources relatives au vivant :

- Base de données des plantes d'Afrique

- Global Biodiversity Information Facility

- TAXREF (INPN)

- (en) Australian Plant Name Index

- (zh-Hant + en) Catalogue of Life in Taiwan

- (en) Ecocrop

- (en) EPPO Global Database

- (en) Flora of China

- (en) Germplasm Resources Information Network

- (mul + en) iNaturalist

- (en) Interim Register of Marine and Nonmarine Genera

- (en) International Plant Names Index

- (en) Jardin botanique du Missouri

- (en + en) New Zealand Organisms Register

- (en) PalDat

- (en) The Plant List

- (en) PLANTS Database

- (en) Plants of the World Online

- (en) Système d'information taxonomique intégré

- (en) Tropicos

- (en) Union internationale pour la conservation de la nature

_(cropped).JPG.webp)