Saint-André-les-Alpes

Saint-André-les-Alpes est une commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

| Saint-André-les-Alpes | |||||

Clocher de l'église. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||

| Département | Alpes-de-Haute-Provence | ||||

| Arrondissement | Castellane | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Alpes Provence Verdon - Sources de Lumière (siège) |

||||

| Maire Mandat |

Serge Prato 2020-2026 |

||||

| Code postal | 04170 | ||||

| Code commune | 04173 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

1 015 hab. (2020 |

||||

| Densité | 21 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 58′ 08″ nord, 6° 30′ 30″ est | ||||

| Altitude | Min. 880 m Max. 1 784 m |

||||

| Superficie | 47,46 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Castellane | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Alpes-de-Haute-Provence

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| |||||

Le nom de ses habitants est Saint-Andréens[1].

Géographie

Saint-André-les-Alpes est situé au confluent de l’Issole et du Verdon, et au bout du lac de Castillon, à 804 m d’altitude[2].

Les communes limitrophes de Saint-André-les-Alpes sont :

La Mure-Argens (2 km), Moriez (3 km), Annot (7 km), Angles (8 km), Saint-Julien-du-Verdon (8 km), Thorame-Basse (17 km), Senez (19 km), Lambruisse (19 km), et Castellane (20 km).

Saint-André-les-Alpes est une des 46 communes adhérentes du Parc naturel régional du Verdon.

Le périmètre de protection de la Réserve naturelle géologique de Haute-Provence couvre également la commune de Saint-André-les-Alpes.

Relief

- Le col des Robines (988 mètres)[3] - [4]

- Le sommet de la Reynière (1 726 mètres)[5]

- La montagne de l'Allier (1 789 mètres)[6]

- Le mont Chalvet (1 616 mètres)[7]

- Le sommet du Castellard (1 725 mètres)[8]

- La montagne de Maurel (1 771 mètres)

- Le pic de Chamatte (1 878 mètres)[9]

- Le sommet de Crémon (1 761 mètres)[10]

Environnement

La commune compte 3 187 ha de bois et forêts[1].

Hydrographie et les eaux souterraines

- Le Verdon.

- Le lac de Castillon du Verdon[11].

- L'Issole

- Le Ravin de Fouranne (rd), 3,1 km, sur les deux communes de Lambruisse et Saint-André-les-Alpes.

- Le Ravin de la Moulière (rg), 6,3 km, sur les trois communes de Thorame-Basse, Saint-André-les-Alpes et La Mure-Argens.

- Le Ravin de l'Aget (rd), 3,3 km, sur la seule commune de Saint-André-les-Alpes[12].

Climat

La variété des reliefs lui confère deux types de climat, classés Cfb dans la classification de Köppen et Geiger : méditerranéen et montagnard[13].

Voies de communications et transports

Voies routières

Saint-André-les-Alpes est desservi par la route nationale 202, départ de la route de la vallée de l’Issole, et de celle de la vallée du Haut-Verdon[14] - [15].

Transports en commun

- Transport en Provence-Alpes-Côte d'Azur

- Réseau régional de transport. La Région est responsable de trois réseaux de transports collectifs

Lignes ferroviaires

- La gare de Saint-André-les-Alpes, située sur la ligne de Nice à Digne, est desservie par la compagnie des chemins de fer de Provence[16].

- Durées de trajets :

- Saint-André-les-Alpes - Nice (entre 2 h 17 et 2 h 27)[17]

- Saint-André-les-Alpes - Annot (entre 36 et 40 min)

- Saint-André-les-Alpes - Dignes-les-Bain (entre 55 et 57 min)

Transports aériens

En fonction des destinations, plusieurs aéroports (cf. tableau ci-contre).

Ports

- Ports en Provence-Alpes-Côte d'Azur :

- Port Lympia (port de Nice) (111 km),

- Port Hercule (Port de Monaco) (122 km).

- Rade de Toulon (159 km),

- Port de Marseille (173 km),

Risques naturels et technologiques

La commune de Saint-André-les-Alpes est exposée à quatre risques naturels[18] :

- avalanche,

- feu de forêt,

- inondation,

- mouvement de terrain.

La commune de Saint-André-les-Alpes est de plus exposée à un risque d’origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route[19]. La route nationale 202 peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses[20].

Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) n’existe pour la commune[19] ; le Dicrim existe depuis 2011[21]. Parmi les catastrophes récentes, on note des inondations et coulées de boue en janvier 1994[18], et l’incendie de forêt du Chamatte, qui détruit 1 950 ha de forêt en 1982[22].

Sismicité

Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Saint-André-les-Alpes est en zone 1b (sismicité faible) selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques[23], et en zone 4 (risque moyen) selon la classification probabiliste EC8 de 2011[18].

Toponymie

Le nom du village apparaît pour la première fois vers 1200 (Sant Andrea), sous sa forme occitane, qui a été francisée par la suite[24] - [25]. La commune se nomme Sant-Andrièu en vivaro-alpin et en provençal.

Avec la fusion de la commune de Saint-André avec celle de Méouilles, en 1837, la commune prend le nom de « Saint-André-de-Méouilles ». Elle ne prendra le nom de Saint-André-les-Alpes en 1928.

Histoire

Auguste fait la conquête de la vallée du Verdon en même temps que celle des Alpes, qu’il achève en 14 av. J.-C.. Il est difficile de connaître le nom du peuple gaulois qui peuplait la vallée, et le nom de la civitas dont les vallées de Saint-André dépendaient au Haut-Empire : Eturamina (Thorame), Civitas Saliniensum (Castellane) ou Sanitensium (Senez). À la fin de l’Empire romain, le rattachement à celle de Sanitensium, et à son diocèse, semblent avérés[26].

Courchons

Courchons, qui apparaît pour la première fois dans les chartes en 1226 sous le nom de Corchono, relevait directement des comtes de Provence[27]. Cette communauté compte 25 feux en 1315 et 4 en 1471. Sa population est de 189 habitants en 1765[27]. En altitude, possédant un terroir uniquement fait de montagnes, froide et peu peuplée, aucune église ni chapelle n’y est fondée avant le XVIIe siècle[28]. La fusion de Courchons avec Saint-André-les-Alpes date du [29].

Méouilles

Méouilles est signalée en 1278. Son église paroissiale relevait du chapitre de l’évêché de Senez, qui percevait donc les revenus à cette église[28]. Le fief de Méouilles, d’après l’état d’afflorinement[30] de 1783, était encore indépendant à la fin de l’Ancien Régime[31]. La commune de Méouilles est rattachée à Saint-André en 1837, qui prend le nom de Saint-André-de-Méouilles.

Saint-André

Saint-André-les-Alpes est fondée au XIIIe siècle par les habitants de Méouilles[2]. La seigneurie est successivement une possession des Castellane aux XIIIe siècle et XIVe siècle, des Pontevès au XVIe siècle, des Forbin au XVIIe siècle et des Laugier au XVIIIe siècle[32]. Sur le plan spirituel, la paroisse relevait de l’évêque de Senez, qui nommait le prêtre et percevait les redevances attachées à l’église[28].

La communauté s’agrandit de Troins[33].

À la veille de la Révolution française, il n’existait qu’un seul fiefs sur le territoire de Saint-André (d’après l’état d’afflorinement de 1783[31]).

Troins

Troins est signalée en 1237[28]. La communauté comptait 29 feux en 1315, mais est fortement dépeuplée par la crise du XIVe siècle (Peste noire et guerre de Cent Ans) et complètement abandonnée en 1471[33] - [32]. Elle compte à nouveau 45 habitants en 1765, mais est finalement annexée par celle de Saint-André[28] - [32] en 1791. Le hameau est complètement dépeuplé en 1884, et son emplacement réel incertain. Le Seuil dans les gorges de l'Issole est un emplacement possible[34].

Révolution française

Durant la Révolution, la commune de Saint-André compte une société patriotique, créée après la fin de 1792[35]. Pour suivre le décret de la Convention du 25 vendémiaire an II invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, la commune change de nom pour Verdissolle[36].

La commune de Troins, reconstituée en 1793, est absorbée entre 1795 et 1800[37].

XIXe siècle

La Révolution et l’Empire apportent nombre d’améliorations, dont une imposition foncière égale pour tous, et proportionnelle à la valeur des biens de chacun. Afin de la mettre en place sur des bases précises, la levée d’un cadastre est décidée. La loi de finances du 15 septembre 1807 précise ses modalités, mais sa réalisation est longue à mettre en œuvre, les fonctionnaires du cadastre traitant les communes par groupes géographiques successifs. Ce n’est qu’en 1838 que les cadastres dit napoléoniens de Saint-André et de Courchons sont achevés[38].

En 1837, Saint-André, parfois appelé Saint-André-du-Seuil[39] (du nom du principal village de Troins[28]), fusionne avec Méouilles. La nouvelle commune prend le nom de Saint-André-de-Méouilles.

C’est à Saint-André qu’a débuté l’essor de l’industrie textile dans la vallée du Verdon au XIXe siècle. La manufacture André Honnorat est la plus ancienne et sert de modèle aux autres[40]. Créée en 1819[39], elle produit 10 000 pièces de drap de laine en 1837[41]. Une autre fabrique ouvre en 1837 (créée par Jean-Baptiste Honnorat, homonyme du précédent)[41]. Ancien maquignon, occasionnellement contrebandier[42], il construit une vaste fabrique (vaste par rapport aux maisons plus anciennes), rectangulaire, à deux étages, bien éclairée de hautes fenêtres, où il installe ses machines, des cardeuses et des fileuses achetées à Lyon, puis revendues et remplacées par d’autres venant de Vienne. Ces machines sont actionnées par l’énergie hydraulique (la fabrique est construite près de l’Issole)[43]. Il rachète ensuite les foulons déjà existants sur la commune, ce qui lui permet de réaliser toutes les opérations de transformation de la laine[44]. La fabrique emploie jusqu’à 100 ouvriers. Elle ferme en 1886[44]. Son exemple est suivi dans toute la vallée, et par Simon à Saint-André même. En 1856, il y quatre fabriques à Saint-André employant 100 ouvriers[45], puis 200 en 1858[46]. Les effectifs employés déclinent ensuite : 142 en 1868, 84 en 1871, 100 en 1876 et 33 en 1879[47].

Les principales de la commune sont les fabriques Honnorat, Honnorat-Bongarçon et Arnaud (reconverties en logements)[48]. Elles ferment toutes à la Belle époque : la plus ancienne, Honnorat-Bongarçon, ferme en premier en 1886, la dernière, la fabrique Arnaud, en 1908[49].

Le chemin de fer (ligne de Nice à Digne) arrive à la gare de Saint-André-de-Méouilles le 15 mai 1892[50] - [51]. La gare de Saint-André reste le terminus des trains venant de Digne jusqu’à l’inauguration de la totalité de la ligne du 5 au 7 août 1911 en présence de Victor Augagneur, ministre des Travaux Publics[51].

XXe siècle

La commune est renommée Saint-André-les-Alpes en 1927[37].

En 1935 le champion cycliste Antonin Magne perdit le Tour de France au profit du Belge Romain Maes à la suite d'une crevaison provoquée par un tesson de bouteille dans la traversée de Saint-André-les-Alpes.

La commune a été décorée, le 11 novembre 1948, de la Croix de guerre 1939-1945[52].

En 1962, un hameau de forestage est créé pour accueillir des réfugiés harkis qui sont employés par les Eaux et Forêts[53].

En 1966, la commune de Courchons est rattachée à Saint-André.

Politique et administration

Liste des maires

Intercommunalité

Saint-André-les-Alpes a fait partie, jusqu'en 2016, de la communauté de communes du Moyen Verdon, puis depuis le , de la communauté de communes Alpes Provence Verdon - Sources de Lumière.

Urbanisme

Typologie

Saint-André-les-Alpes est une commune rurale[Note 1] - [58]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[59] - [60]. La commune est en outre hors attraction des villes[61] - [62].

La communauté de communes Alpes Provence Verdon - Sources de Lumière, créée le avec effet le , regroupe 41 communes. Cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) s'est engagé dans une démarche d’élaboration d’un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi)[63].

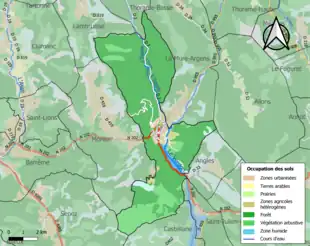

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (92,5 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (92,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (73,3 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (16,7 %), zones agricoles hétérogènes (3,2 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (2,5 %), zones urbanisées (2,2 %), eaux continentales[Note 2] (2,1 %)[64].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[65].

Jumelages

Villetta Barrea (Italie) depuis 2003[66].

Villetta Barrea (Italie) depuis 2003[66].

Administrations

Une brigade de gendarmerie de proximité est implantée à Saint-André-les-Alpes[67].

Budget et fiscalité

En 2017, le budget de la commune était constitué ainsi[68] :

- total des produits de fonctionnement : 1 658 000 €, soit 1 699 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 1 099 000 €, soit 1 126 € par habitant ;

- total des ressources d’investissement : 276 000 €, soit 283 € par habitant ;

- total des emplois d’investissement : 226 000 €, soit 232 € par habitant.

- endettement : 1 847 000 €, soit 1 892 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d’habitation : 12,39 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 23,81 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 92,72 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 58,73 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 24,47 %.

Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2015

Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2015 : Médiane en 2014 du revenu disponible, par unité de consommation : 19 909 €[69].

Environnement

La décharge publique, ouverte en 1970, est fermée en 1989 aux ordures ménagères. Située sur les bords de l’Issole, elle contient 30 000 m3 de déchets, qui ont subi un terrassement, puis été recouverts d’une couche imperméable en 2009 pour éviter les pollutions[70].

Saint-André-les-Alpes et La Mure-Argens[71] partagent une même déchèterie[70].

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1765. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[72]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[73].

En 2020, la commune comptait 1 015 habitants[Note 3], en augmentation de 5,95 % par rapport à 2014 (Alpes-de-Haute-Provence : +2,39 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

L’histoire démographique de Saint-André-les-Alpes, après la saignée des XIVe et XVe siècles et le long mouvement de croissance jusqu’au début du XIXe siècle, est marquée par une période d’« étale » où la population reste relativement stable à un niveau élevé. Cette période dure une seule génération à Saint-André, de 1846 à 1872. L’exode rural provoque ensuite un mouvement de baisse de la population de longue durée. Cependant, et contrairement à de nombreuses communes du département, Saint-André n’accuse jamais la perte de plus de la moitié de sa population par rapport au maximum historique de 1851[75]. Les minimums de population sont atteints dans l’entre-deux guerres mondiales. Depuis la fin des années 1960, la population oscille entre 800 et 1 000 habitants.

| 1315 | 1471 | |

|---|---|---|

| Saint-André | 29 | 20 |

| Troins | 29 | |

| Méouilles | 11 | 7 |

| Courchons | 25 | 4 |

Santé

La commune dispose d'un cabinet médical[76] et d'une pharmacie[77].

Les hôpitaux, cliniques, professionnels de santé les plus proches[78] sont :

- à Manosque (84,6 km):

- Clinique Médicale Jean Giono,

- Centre Hospitalier de Manosque,

- à Digne-les-Bains (47 km)

- Centre hospitalier de Dignes-les-Bains. Les hôpitaux de la ville disposent de 480 lits[79] - [1].

- Une maison de santé de Digne-les-Bains, portée par l’association « Groupement pluridisciplinaire de professionnels de santé de Digne-les-Bains »[80].

- La ville dispose de nombreux professionnels de santé : médecins[81], chirurgiens dentistes, cabinets de kinésithérapeute, pharmacies...

- EPS Pierre Groues de Barcelonnette, Lumière de Riez, Vallée de La Blanche Seyne.

- Professionnels et étalissements de santé à Castellane (89 km) :

- Maison de retraite EHPAD[84] - [85].

Enseignement

Comme de nombreuses communes du département, celles de Saint-André-de-Méouilles et de Courchons se dotent d’écoles bien avant les lois Jules Ferry : en 1863, elles comptent chacune leur école dispensant une instruction primaire aux garçons, implantée au village chef-lieu[86]. À Courchons, aucune instruction n’est donnée aux filles : ni la loi Falloux (1851), qui impose l’ouverture d’une école de filles aux communes de plus de 800 habitants[87], ni la première loi Duruy (1867), qui abaisse ce seuil à 500 habitants, ne concerne Courchons[88]. Par contre, Saint-André applique la loi Falloux[87] - [88]. Si Saint-André profite de la deuxième loi Duruy (1877) pour construire une école neuve, Courchons s’abstient[89], et ce n’est qu’avec les lois Ferry que les filles de Courchons sont scolarisées.

La commune dépend de l'académie d'Aix-Marseille[90]. Les élèves commencent leur scolarité à l'école primaire du village, qui accueille [91], puis au collège René Cassin de la commune[92].

Saint-André-les-Alpes est aujourd'hui dotée de deux établissements d’enseignement :

La commune dispose également d’une médiathèque municipale informatisée[96].

Cultes

La paroisse catholique de Saint André les Alpes dépend du Diocèse de Digne, Riez et Sisteron[97] - [98].

Économie

Agriculture

Le nombre d’exploitants installés sur la commune a augmenté dans les années 2000, passant de 4 à 7. Les exploitations sont tournées vers les grandes cultures et l'élevage[99]. Le domaine pastoral de l'ancienne commune de Courchons représente 392 ha, dont 100 ha privés. Il permet de faire pâturer 2 100 brebis sur la montagne de l'Aup. La commune a construit une cabane pastorale et un impluvium pour soutenir l'élevage ovin[100].

Un exploitant de la commune produit de la lavande[101].

Un marché paysan a lieu chaque semaine dans le centre-ville.

Artisanat - Industrie

Quelques entreprises se sont implantées sur la zone artisanale, dont Stick'air, entreprise produisant des enseignes et des lettrages adhésifs, qui emploie 15 salariés[102].

Activités de service

Saint-André-les-Alpes fonde une grande part de son activité sur le tourisme, principalement estival : campings (2 en 2008), hôtels (5 en 2008), quelques restaurants. Depuis les années 1980, le vol libre en deltaplane et parapente anime le ciel du village, grâce à l'organisation de compétitions nationales et internationales. Le site de départ du Chalvet est mondialement réputé et de nombreux records ont été battus de ce départ.

Les métiers de bouche et les commerces touristiques sont représentés dans le vieux village[103].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Le château de Méouilles, ancienne résidence de la famille seigneuriale d'Aillaud[104], situé sur la colline du village disparu de Méouilles, au sud de Saint-André, est une bâtisse, avec une tour ronde à l’angle ; il date du milieu du XVIIe siècle[105]. Sur la placette du village, l’ancienne maison seigneuriale a été transformée en hôtel (Trotabas puis du Parc)[106].

- Le moulin à farine, puis usine de draps dite Fabrique Arnaud, actuellement maison[107] - [108].

- La fontaine de la placette, surmontée d’un piédouche, elle date de 1790[109].

- lac de Castillon, le Moyen-Verdon

- Ponts Julien : les ponts Julien ou Saint-Julien[110] : le pont Julien antique, effondré vers 1650, a été reconstruit en 1698. La route d’Annot à Castellane passait sur ce pont ; la route de Saint-André à Castellane passait dessous, rive droite. Le nouveau pont date de 1947, son tablier fait 81 m de long. L’arc fait 61 m de corde. Il a la particularité de faire reposer le tablier sur l’arche par l’intermédiaire de poteaux entretoisés[111].

- au lieu-dit les 7 arches[112], en remontant la vallée de l’Issole, se trouvent les trois arches subsistantes d’un aqueduc construit pour l’irrigation au XIXe siècle[113].

- Ponts de Saint-André-les-Alpes.

Pont Julien contemporain.

Pont Julien contemporain. Le pont Julien du XVIIe siècle et le pont contemporain.

Le pont Julien du XVIIe siècle et le pont contemporain.

- L’église paroissiale Saint-André est construite entre 1847 et 1849. Sa nef longue de trois travées principales, et des travées intercalaires plus étroites, qui débouche dans un chœur sous coupole, courant à cette époque. Les chapelles latérales au chœur forment un faux transept. Le clocher est une tour, placée à côté du chœur[114]. Parmi son mobilier, sont classés monument historique au titre objet :

- les deux bustes reliquaires de sainte Agathe et de saint Laurent, datant du XVIIIe siècle (bois peint et doré)[115] ;

- un tableau représentant la Donation du Rosaire, du XVIIe siècle[116].

- L’ancienne église Saint-Martin, paroissiale, de Méouilles est en cours de restauration[28].

- Le monument aux morts[117] - [118].

- Les chapelles :

- Notre-Dame [119]: construite au XVIIe siècle, sa façade est refaite au XIXe siècle. Elle est constituée de deux nefs juxtaposées, voûtées d’arêtes[120] ;

- Saint-Jean du Désert, sur la rive droite de l’Issole, elle date également du XIXe siècle[28].

- À Courchons : l’église Saint-Jacques-le-Majeur-et-Saint-Christophe, construite au début du XVIIe siècle (1609), est en ruines. Son toit était recouvert de bardeaux, les cloches logées dans un clocher-mur[121]. Cette église avait de multiples patrons : outre les deux titulaires, on compte aussi saint Jacques, saint Philippe et sainte Madeleine[28]. Il se trouve encore à proximité de l’ancien village, un bâtiment collectif restauré abritant la fontaine, le four à pain, et le lavoir offert par Boni de Castellane (photographie ci-dessous).

- Chapelle Saint-Jean-Baptiste[122] sur les contreforts du massif du Chalvet.

- Chapelle Saint-François[123] dans la maison de retraite Saint-François.

- Courchons.

Four communal, fontaine et lavoir de Courchons (ce dernier offert par Boniface de Castellane).

Four communal, fontaine et lavoir de Courchons (ce dernier offert par Boniface de Castellane). Façade église ancienne commune de Courchons, en ruines.

Façade église ancienne commune de Courchons, en ruines.

- Au hameau de Troins[124], dans la forêt au nord de Saint-André, l’église Saint-Michel-du-Seuil est en ruines[28] - [34]. Il subsistait une abside de l’ancienne église de Troins en 1969[32], effondrée depuis. Sur le territoire de l’ancienne communauté, on trouve deux tours ruinées, dont une a pu être construite par le comte de Provence à la fin du XIIe siècle à l’époque où il matait les petits féodaux et construisait des châteaux pour les surveiller. Dans ce cas, il peut s’agir d’une tour confiée aux Hospitaliers[28].

- Enfin, on trouve un réseau de chemin de fer miniature (privé) chemin des Vertus[125].

Personnalités liées à la commune

- La famille Simon au cours d'une période qui s'étend du XVIe au XIXe siècle a marqué la vie des communautés du Moyen Verdon. C'était une famille bourgeoise[126] présente depuis au moins le XVIe siècle à Saint-André-les-Alpes et dans ses environs[127] qui a donné de nombreux notaires, avocats, mais aussi ecclésiastiques, ces derniers ayant participé à la fondation de plusieurs chapelles ou églises dans la région du parc naturel régional du Verdon, dont notamment celle de La Mure-Argens ;

- Henri Juglar (né en 1738 à Saint André, mort en 1824), maire en 1791, député à la Législative lors de la Révolution française ;

- Alain Raoust, réalisateur né à Saint-André-les-Alpes ;

- Jean-François Nicolino, né en 1964 à Saint-André-les-Alpes, ingénieur motoriste de Formule 1 et des 24 h du Mans ;

- Jean Antoine Fabre, né et mort à Saint-André (1749-1837), ingénieur hydraulicien, dirigea les travaux du canal des Alpilles commencés en 1772[128] ;

- André Honnorat, né en 1776[129]. Il fut à la tête de la plus importante draperie du Verdon au XIXe siècle[130].

- Marcel Pascal, propriétaire de l'hotel Pascal, plaque tournante de la Résistance locale, et Roger Bonnefont, dit Williams, tombés le 11 juin 1944.

Héraldique

|

Blason | |

|---|---|---|

| Détails | ||

| Alias |  Alias du blason de Saint-André-les-Alpes Courchons (ancienne commune) |

|

Alias du blason de Saint-André-les-Alpes Méouilles (ancienne commune) |

||

Alias du blason de Saint-André-les-Alpes Troins (ancienne commune) |

Voir aussi

Bibliographie

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p.

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017)

- Alain Collomp a consacré de nombreuses recherches à l’étude de la société de la vallée du Verdon, et notamment de Saint-André, du XVIe au XIXe siècle. Il a publié :

- La Maison du père : famille et village en Haute-Provence aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, PUF, 1983, coll. « Les chemins de l’histoire », (ISBN 2-13-038118-9) (préface d’Emmanuel Le Roy Ladurie)

- Les draps de laine, leur fabrication et leur transport en Haute Provence du XVIIe au XIXe siècle. Univers familiaux, de l'ère préindustrielle à la proto-industrialisation

- Daniel Thièry, recherches historiques églises et chapelles rurales : Saint-André-les-Alpes

- Présentation de la commune de Saint-André-les-Alpes par le service régional de l'inventaire

- Saint-André-les-Alpes, sur le site Dignois

- Cadrans solaires de Saint-André-les-Alpes

- Conférence sur André Honnorat dans le cadre des « Grandes Figures du Verdon », par Jean-Pierre Reboul

- Charles-Laurent Salch, Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen âge en France, Strasbourg, Editions Publitotal, 4ème trimestre 1979, 1287 p. (ISBN 978-2-86535-070-4 et 2-86535-070-3)Saint-André-les-Alpes, p. 1005

- Cavité souterraine de Chalvet

- Chiffres clés publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dossier complet

- Inventaire national du patrimoine naturel de la commune

Articles connexes

- Anciennes communes rattachées à Saint-André : Courchons - Méouilles - Troins

- Géographie des Alpes-de-Haute-Provence

- Liste des communes des Alpes-de-Haute-Provence

- Liste des anciennes communes des Alpes-de-Haute-Provence

- Gare de Saint-André-les-Alpes

- Toponymes : Aubenas-les-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence), Berre-les-Alpes (Alpes-Maritimes), Bézaudun-les-Alpes (Alpes-Maritimes), Châteauroux-les-Alpes (Hautes-Alpes), Colmars-les-Alpes (nom d'usage, Alpes-de-Haute-Provence), La Salle-les-Alpes (Hautes-Alpes)

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Saint-André-les-Alpes sur le site de l'Institut géographique national (archive)

- Office de tourisme

- Le patrimoine architectural et mobilier des communes sur le site officiel du ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la direction de la Culture et du Patrimoine de la Région PACA]

- Site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et Inventaire et protections réglementaires de l'environnement des communes

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Roger Brunet, « Canton de Saint-André-les-Alpes », Le Trésor des régions, consultée le 8 juin 2013.

- Michel de La Torre, Alpes-de-Haute-Provence : le guide complet des 200 communes, Paris, Deslogis-Lacoste, coll. « Villes et villages de France », 1989, Relié, 72 p. (non-paginé) (ISBN 2-7399-5004-7).

- Col des Robines

- Haut Var - Haut Verdon - 3 Evêchés

- Sommet de la Reynière

- Crête Est de la montagne de l'Allier

- Le sommet de Chalvet

- Le sommet du Castellard

- Pic de Chamatte (1 879 m) par Vergons

- Altitude Sommet de Crémon

- Les grands lacs : le lac de Serre-Ponçon, d’Esparron de Verdon, de Quinson, de Sainte Croix du Verdon et de Castillon

- L'eau dans la commune

- Table climatique

- Distances de Saint-André-les-Alpes vers grandes villes

- Itinéraires routiers maps

- Chemins de fer de Provence, Horaires Nice - Annot- Digne-les-Bains « Copie archivée » (version du 29 juillet 2012 sur Internet Archive), consulté le 22 juin 2012.

- Chemins de Fer de Provence

- Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement, Notice communale sur la base de données Gaspar, mise à jour le 27 mai 2011, consultée le 13 août 2012.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 97.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 80.

- Document, base Dicrim, consultée le 13 août 2012.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 52.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, Dossier départemental sur les risques majeurs dans les Alpes-de-Haute-Provence (DDRM), 2008, p. 39.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : étymologie de 35 000 noms de lieux, vol. 3 : Formations dialectales (suite) ; formations françaises, Genève, Librairie Droz, coll. « Publications romanes et françaises » (no 195), , 1852 p. (lire en ligne)., § 28282, p. 1607.

- Bénédicte et Jean-Jacques Fénié, Toponymie provençale, Éditions Sud-Ouest, coll. « Sud Ouest Université », , 128 p. (ISBN 978-2-87901-442-5), p. 60.

- Brigitte Beaujard, « Les cités de la Gaule méridionale du IIIe au VIIe s. », Gallia, 63, 2006, CNRS éditions, p. 22-23.

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017), p. 194.

- Daniel Thiery, « Saint-André-les-Alpes », Aux origines des églises et chapelles rurales des Alpes-de-Haute-Provence, publié le 22 décembre 2011, mis à jour le 23 décembre 2011, consulté le 13 août 2012.

- INSEE : date de fusion avec Courchons

- Afflorinement, sur Wiktionnaire

- Édouard Baratier et Ernest Hildesheimer, « Les fiefs provençaux au XVIIIe siècle », carte 111 et commentaire in Baratier, Duby & Hildesheimer, op. cit..

- Baratier, Duby & Hildesheimer, op. cit., p. 194.

- Guide des ressources documentaires en PACA, Archives Municipales Saint-André-Des-Alpes, consulté le 14 juillet 2007.

- « Troins, un hameau oublié », La Provence, 16 octobre 2012, p. 12.

- Patrice Alphand, « Les Sociétés populaires», La Révolution dans les Basses-Alpes, Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p. 296-298.

- Jean-Bernard Lacroix, « Naissance du département », in La Révolution dans les Basses-Alpes, Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p. 113.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Alexeï Laurent, « Paysages ruraux de la première moitié du XIXe siècle dans le sud-est des Basses-Alpes », in Jean-Christophe Labadie (directeur éditorial), La matière et le bâti en Haute-Provence, XVIIIe-XXIe siècle, actes de la première Journée d'études d'histoire de la Haute-Provence, Digne, 13 octobre 2012. Digne-les-Bains : Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 2013. (ISBN 978-2-86004-016-7), p. 10.

- Mireille Mistral, L’industrie Drapière dans la Vallée du Verdon, thèse de doctorat d’État en Sciences économiques, Académie d’Aix-en-Provence, Nice, 1951, 231 p., p. 118.

- tableau : Portrait d'André Honnorat

- Mireille Mistral, op. cit., p. 119.

- Mireille Mistral, op. cit., p. 123.

- Mireille Mistral, op. cit., p. 124-125.

- Mireille Mistral, op. cit., p. 126.

- Mireille Mistral, op. cit., p. 139.

- Mireille Mistral, op. cit., p. 141.

- Mireille Mistral, op. cit., p. 145.

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p., p. 415.

- Mireille Mistral, op. cit., p. 191.

- Raymond Collier, op. cit., p. 425.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, « Deux siècles d’activités préfectorales », Préfecture des Alpes de Haute-Provence, consulté le 22 juin 2012.

- Communes décorées de la Croix de guerre 1939 - 1945

- Abderahmen Moumen (dir.), "Ils arrivent demain"- Ongles, village d'accueil des familles d'anciens Harkis, 1962-1971, éd. Mairie d'Ongles, 2008, (ISBN 9782917395035), p. 42.

- [Sébastien Thébault, Thérèse Dumont], « La Libération », Basses-Alpes 39-45, publié le 31 mars 2014, consulté le 2 avril 2014.

- Jacques Boetti est l’un des 500 élus qui ont parrainé la candidature de Jacques Chirac (RPR) à l’élection présidentielle de 1988, cf Conseil constitutionnel, liste des citoyens ayant présenté les candidats à l’élection du Président de la République, Journal officiel de la République française du 12 avril 1988, page 4791, disponible en ligne, consulté le 29 juillet 2010.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, De Puimoisson à Saint-Julien-du Verdon (liste 6), consulté le 6 mars 2013.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, « Liste des maires », 2014, consultée le 20 octobre 2014.

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- Communauté de Communes Alpes Provence Verdon « Sources de Lumière » : Lancement du PLUi du Moyen Verdon

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Annuaire des villes jumelées

- Groupement de gendarmerie départementale des Alpes-de-Haute-Provence, « Carte des Brigades de Gendarmerie », Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, consulté le 15 novembre 2014.

- Les comptes de la commune

- Chiffres clés Évolution et structure de la population. Dossier complet

- G. Garin, « Réhabilitation décharge de l’Issole », Reflets, 2010, p. 7.

- Déchèterie de La Mure-Argens

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Christiane Vidal, « Chronologie et rythmes du dépeuplement dans le département des Alpes-de-Haute-Provence depuis le début du XIXe siècle. », Provence historique, tome 21, no 85, 1971, p. 289.

- Cabinet médical

- Pharmacie Boetti

- Les hôpitaux et cliniques les plus proches

- Centre hospitalier de Digne-les-Bains « Copie archivée » (version du 8 octobre 2016 sur Internet Archive)

- La maison de santé de Digne-les-Bains

- Annuaire Médecins

- Services médicaux sur la commune

- L’hôpital local–maison de retraite

- Maison de retraite Association St-François

- Maison et résidences de retraites proches

- Jean-Christophe Labadie (directeur), Les Maisons d’école, Digne-les-Bains, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 2013, (ISBN 978-2-86-004-015-0), p. 9.

- Labadie, op. cit., p. 16.

- Labadie, op. cit., p. 18.

- Labadie, op. cit., p. 11.

- site de l'académie d'Aix Marseille

- école primaire et maternelle de Saint Andrfé

- Collège René Cassin

- Inspection académique des Alpes-de-Haute-Provence, Liste des écoles de la circonscription de Digne, publiée le 6 avril 2010, consultée le 31 octobre 2010.

- Inspection académique des Alpes-de-Haute-Provence, Liste des collèges publics, publiée le 6 avril 2010, consultée le 31 octobre 2010.

- F. Bendjilali, « Le collège René Cassin en 2009 », Reflets, 2010, p. 16.

- Catalogue en ligne, Médiathèques du Pays A3V

- Paroisse catholique de Saint André les Alpes

- Saint André les Alpes. Église (Saint André) et Maison retraite les Carlines

- Ministère de l’Agriculture, Recensement agricole 2010.

- F. Gerin Jean, « Construction de la cabane communale de Courchons », Reflets, 2010, p. 6.

- G. Garin, « Un prix d’honneur pour notre lavandiculteur local... », Reflets, 2011, p. 22.

- Chambre de commerce et d'industrie des Alpes-de-Haute-Provence, Stick’air SARL, consulté le 24 septembre 2012.

- Commerces et entreprises

- Château de Méouilles

- Raymond Collier, op. cit., p. 262

- Raymond Collier, op. cit., p. 271

- Moulin à farine, puis usine de draps dite Fabrique Arnaud

- Moulin à foulon, puis usine de drap dite Draperie ou Fabrique Honnorat, puis parfumerie (distillerie de lavande), puis centrale hydroélectrique, puis gendarmerie, actuellement logement

- Raymond Collier, op. cit., p. 427.

- Pont Saint-Julien

- Philippe Autran, in Autran, Guy Barruol et Jacqueline Ursch, D’une rive à l’autre : les ponts de Haute-Provence de l’Antiquité à nos jours, Les Alpes de lumière no 153, Forcalquier, 2006. (ISBN 2-906162-81-7), p. 108-109.

- Pont aqueduc dit pont des sept arcades

- Raymond Collier, op. cit., p. 429

- Raymond Collier, op. cit., p. 383-384.

- Arrêté du 13 juin 1988, « 2 bustes reliquaires : sainte Agathe, saint Laurent », notice no PM04000359, consultée le 7 décembre 2008.

- Arrêté du 29 août 2002, « La Donation du Rosaire avec la famille royale ou Vœu de Louis XIII », notice no PM04000854, consultée le 7 décembre 2008.

- Monument aux Morts

- Monument aux morts place Marcel-Pastorelli

- Chapelle Notre-Dame

- Raymond Collier, op. cit., p. 225.

- Raymond Collier, op. cit., p. 210-211.

- Chapelle Saint-Jean-Baptiste

- Chapelle Saint-François

- Saint André les Alpes : Troins, hameau oublié

- « À toute vapeur avec le train des Pignes », La Provence, 29 juin 2013, p. 12.

- Armoiries portant "D'azur, à une montagne de six coupeaux d'or, surmontée d'une étoile à huit branches de même" (Armorial général de France, Charles d'Hozier (1697-1709, XXX Provence, II)

- Alain Collomp, Alliance et filiation en haute Provence au XVIIIe siècle (Annales 1977, pp. 445-477))

- État des lieux de la connaissance de l’eau sur le territoire du Parc naturel régional des Alpilles

- Fonds photographique d'André Honnorat : Alpes de Haute-Provence, XIXe-XXe siècle

- Portrait d'André Honnorat

- Louis de Bresc, Armorial des communes de Provence, Raphèle-lès-Arles, Marcel Petit CPM, (1re éd. 1866).

- Dominique Cureau, « Moyen Verdon. 2 : Saint-André-les-Alpes », sur vexil.prov.free.fr (consulté le ).