Rorqual boréal

Balaenoptera borealis

EN A1ad : En danger

Statut CITES

Le Baleinoptère de Rudolphi, Rorqual boréal, Rorqual de Rudolphi ou Rorqual sei (Balaenoptera borealis) est une espèce de baleines à fanons présente dans tous les océans du monde et dans toutes les mers attenantes, avec une prédilection pour la haute mer et les océans profonds[1]. Il évite les eaux glaciales et tropicales ainsi que les mers semi-fermées. Le rorqual boréal effectue une migration annuelle des mers subpolaires froides en été, vers les mers subtropicales tempérées l'hiver, sans qu'on connaisse précisément ses routes de migration dans la plupart des régions du globe[2].

C'est, derrière la baleine bleue et le rorqual commun, le troisième plus grand rorqual au monde[3]. Ces baleines atteignent une longueur de vingt mètres et un poids de quarante-cinq tonnes[2]. Elles ingèrent quotidiennement en moyenne 900 kg de nourriture, se composant essentiellement de copépodes, de krill, et d'autres formes de zooplancton[4]. Elles comptent parmi les cétacés les plus véloces, avec une vitesse pouvant dépasser 50 km/h sur de courtes distances[4]. Dans de nombreuses langues, son nom est associé au lieu noir (sei dans les langues scandinaves), car ce mammifère migre périodiquement vers les côtes de Norvège à la même saison que le Rorqual boréal[5].

À la suite de la pêche industrielle qui, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, décima cette espèce avec plus de 238 000 individus capturés[6], le rorqual boréal est aujourd'hui reconnu comme une espèce protégée par les accords internationaux[7], bien qu'une chasse confidentielle demeure autorisée dans le cadre de « programmes de recherche » controversés, menés par l'Islande et le Japon[8]. Pour l'année 2006, la population mondiale de rorquals boréaux était estimée à 54 000 individus, soit environ un cinquième de l'effectif d'avant la pêche à la baleine[5].

Description

Mensurations

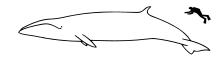

Le rorqual boréal est, par sa taille et son poids, le troisième représentant de la famille des Balaenopteridae, derrière la baleine bleue, qui peut atteindre 200 tonnes, et le rorqual commun, qui pèse jusqu'à 77 tonnes[3]. Les adultes matures atteignent typiquement 12–15 mètres[4] pour un poids de 20 à 30 tonnes. Le rorqual boréal de Schlegel, sous-espèce vivant dans l'hémisphère Sud, est plus grand que son homologue de l'hémisphère nord. Il peut dépasser les 17 mètres et les 28 tonnes, tandis que les plus grands spécimens capturés au large de l'Islande ne font guère plus de 16 mètres[9] - [2]. Les femelles sont bien plus grandes que les mâles[2]. Le plus grand rorqual boréal connu mesurait 20 mètres[4], et pesait entre 40 et 45 tonnes. À la naissance, un baleineau mesure en général 4 à 5 mètres[4].

Morphologie générale

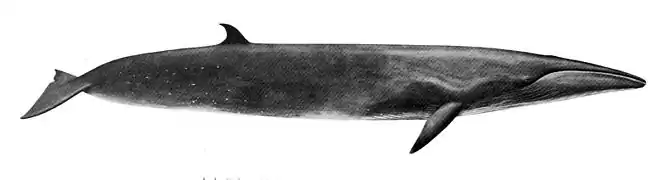

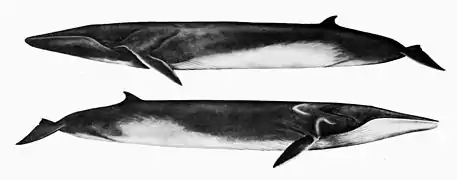

Le corps de ce cétacé est gris acier avec des marques irrégulières gris clair à blanchâtres sur la face ventrale, ou vers l'avant de cette dernière. Ce rorqual possède le long de sa face ventrale 32 à 60 sillons ou replis, qui permettent une dilatation considérable de sa gorge pendant l'ingestion du plancton. Le museau est pointu et les nageoires pectorales, à l'extrémité pointue, sont relativement plus courtes que celles des autres cétacés, puisqu'elles ne font que 9 à 10 % de la longueur totale de l'animal[5]. Le rorqual boréal possède une crête unique, qui prend naissance au-dessus du museau et s'étend jusqu'à la paire d'évents, le double évent étant une caractéristique morphologique de la famille des rorquals.

Sa peau présente fréquemment des crevasses ou des coupures, qui, après cicatrisation, prennent une couleur blanche. On attribue ceci à l'action d'ectoparasites, des copépodes (Penella spp.)[10], ou des lamproies (famille des Petromyzontidae[11]), voire au squalelet féroce (Isistius brasiliensis)[12].

La nageoire dorsale est haute (de 25 à 61 cm), falciforme ; elle se dresse au 2/3 du corps en partant du museau. La forme de cette nageoire, la pigmentation cutanée et les cicatrices servent jusqu'à un certain point à identifier ces rorquals sur les photos[13]. La queue est épaisse et les nageoires caudales ou « lobes » sont relativement petites comparées à la taille de l'animal.

Mâchoire et fanons

Le rorqual boréal est un animal filtreur ; il utilise ses fanons pour séparer sa nourriture de l'eau de mer : il ouvre la bouche, engouffre de grandes quantités d'eau contenant de la nourriture, puis il force l'eau à sortir à travers les fanons, piégeant ainsi le plancton qui vient se plaquer sur la face interne. Un adulte possède de 300 à 380 fanons de couleur cendrée de chaque côté de la gueule, chacun mesurant près de 50 cm de longueur. Chaque fanon, fait de kératine cornée, se termine vers l'intérieur de la gueule près de la langue par des filaments blanchâtres[4]. Ces très fines soies de 0,1 mm d'épaisseur environ, constituent le signe distinctif le plus sûr de cette espèce au sein du groupe des baleines à fanons[14].

Espèces similaires

Le rorqual boréal étant très semblable aux autres rorquals, le meilleur moyen de le distinguer du rorqual de Bryde, si l'on fait exception des différences mentionnées précédemment, est la présence chez le rorqual de Bryde de rainures latérales sur la face dorsale de la tête. On pourrait encore confondre un grand rorqual boréal avec le rorqual commun, si ce n'est que, chez ce dernier, une asymétrie de la couleur de peau de part et d'autre de la tête est bien repérable : tandis que le bas de la joue droite est blanc, le bas de la joue gauche est gris. Vue de côté, la face supérieure de la tête du rorqual boréal est légèrement convexe entre la pointe du museau et l'œil, alors que le profil du rorqual commun est plutôt plat[2].

Rorqual boréal

Rorqual boréal

Écologie et comportement

Organisation et comportement sociaux

Le rorqual boréal se déplace généralement seul[15] ou en petit groupe jusqu'à six individus[13]. On ne voit de plus grands regroupements que dans des zones d'alimentation exceptionnellement riches. On ne sait pratiquement rien de leur comportement social. Il se pourrait que mâle et femelle restent en couple, mais la recherche actuelle ne permet pas de l'affirmer[3] - [16].

Chant

Comme les autres cétacés, le rorqual boréal émet des sifflements longs et graves (sons de basse fréquence). On sait relativement peu de choses des appels spécifiques à ce rorqual, mais en 2003, des observateurs ont enregistré, mêlé au chant des rorquals, des sons à large bande spectrale qu'ils ont décrits comme des « grognements » ou des « grincements » au large de la Péninsule Antarctique[17]. Ces chants, pour l'essentiel, sont constitués d'une série de sifflements avec un changement de note à chaque sifflement. Ces changements sont caractéristiques de l'espèce : ils permettent de distinguer le rorqual boréal des autres baleines. La plupart des sifflements durent moins d'une demi-seconde et correspondent à une fréquence comprise entre 240 et 625 hertz, ce qui correspond parfaitement aux fréquences audibles par l'oreille humaine. Les vocalisations sont fortes, d'une puissance acoustique pouvant atteindre 152–160 décibels pour 1 μPa de pression sonore, à une distance de référence d'un mètre[17]. Pour comparaison, un homme qui se trouverait à un mètre de l'animal lorsqu'il émet ce sifflement percevrait un volume sonore équivalent environ à celui produit par un marteau-piqueur se trouvant à deux mètres de lui[18].

Cycle de vie et reproduction

L’accouplement a lieu l'hiver dans les eaux subtropicales tempérées ; la période de gestation a une durée estimée, selon le modèle de croissance du fœtus utilisé, à dix mois et trois semaines[19], onze mois et une semaine[20], voire un an[21]. Ces différences d'estimation proviennent du fait qu'il n'a pas été possible, jusqu'ici, d'observer la totalité de la période de gestation de cet animal ; la plupart des informations disponibles sur la reproduction des rorquals sont tirées d'observations faites sur des animaux tués par des chasseurs de cétacés, ce qui n'offre qu'un point de vue très partiel sur la croissance fœtale. C'est pourquoi les chercheurs tentent de déterminer par extrapolation la date de conception, par comparaison des mesures et des caractéristiques physiques des fœtus avec celles des baleineaux nouveau-nés. Le petit, à la naissance, pèse déjà près de 700 kg[22].

Le nouveau-né est sevré vers l'âge de 6–9 mois, en été ou à l'automne, et il se trouve alors dans les bancs de krill ; sa taille est déjà de 11–12 mètres[19]. Les femelles mettent bas tous les 2–3 ans[19] et, bien que l'on rapporte le cas d'un rorqual boréal portant 6 fœtus, les naissances uniques sont de loin les plus fréquentes[4]. L'âge moyen de maturité sexuelle chez les deux sexes est de 8–10 ans[19], les mâles ayant alors une taille de 12 mètres et les femelles de 13 mètres[5]. Les baleines peuvent vivre jusqu'à l'âge de 65 ans[23], mais le record actuel de longévité serait de 74 ans[24].

Alimentation

Le rorqual boréal se nourrit dans les eaux de surface des océans par « écrémage » (skimming) : il nage de côté à faible profondeur, la gueule ouverte, à travers les bancs de plancton. On pense que cette manière de chasser lui permet de s'alimenter correctement dans des zones à faible concentration de nourriture, qui ne conviendraient pas aux autres espèces de rorquals[25]. Engloutissant en moyenne chaque jour 900 kilogrammes de nourriture[4], composée principalement de zooplancton, mais aussi d'un peu de céphalopodes et de petits poissons de tailles inférieures à 30 cm[26], il se trouve assez bas dans la chaîne alimentaire. Il est ainsi moins susceptible d'être considéré par les pêcheurs comme un concurrent, mais ce régime très sélectif le rend plus sensible aux variations de sa ressource alimentaire[2].

La préférence des baleines pour le zooplancton a été établie par analyse de leur contenu stomacal et par observation directe de leur comportement alimentaire[27] - [28]. Elle a également été déterminée par analyse du contenu des fèces prélevées à proximité du rorqual boréal, fèces qui apparaissent comme un fin brouillard marron dans l'eau. Ces dernières sont collectées dans des filets, et le matériel génétique présent dans les déchets est isolé, identifié individuellement et comparé avec l'ADN de spécimens d'autres espèces génétiquement connues[29]. Le rorqual est en compétition alimentaire avec d'autres prédateurs, notamment les clupéidés (c'est-à-dire les poissons apparentés au hareng), les requins pèlerins, et les baleines à fanons.

Dans l'Atlantique Nord, le rorqual boréal se nourrit principalement de copépodes calanoïdes, plus précisément de Calanus finmarchicus, puis (et par ordre de préférence) d'euphausiidés (krill), en particulier Meganyctiphanes norvegica et Thysanoessa inermis[30] - [31].

Dans le Pacifique Nord, le rorqual boréal se nourrit à un niveau trophique plus élevé que dans l'Océan Austral[2]. Il consomme non seulement des espèces analogues de zooplancton, à savoir les copépodes Calanus cristatus, Neocalanus plumchrus, et Calanus pacificus, ainsi que d'euphausiidés : Euphausia pacifica, Thysanoessa inermis, Thysanoessa longipes, et Thysanoessa spinifera. Mais on sait qu'il consomme également des animaux de plus grande taille, notamment des céphalopodes comme le Toutenon japonais (et plus spécifiquement le Todarodes pacificus pacificus)[32], ainsi que de petits poissons du genre Engraulis (anchois), Cololabis (sauries), Sardinops, et le Trachurus (chinchard)[30] - [33] de la taille d'un maquereau adulte. Selon Nemoto et Kawamura[2], il s'attaquerait à quasiment tous les organismes grégaires s'assemblant en masse. Certaines de ses proies ont un intérêt commercial. Au large de la Californie, on a observé que le rorqual se nourrissait d'anchois de juin à août, et de krill (Euphausia pacifica) en septembre et octobre[11].

Dans l'hémisphère Sud, les proies sont constituées des copépodes Calanus finmarchicus, Calanus simillimus, et Drepanopus pectinatus, ainsi que des euphausiidés Euphausia superba et Euphausia vallentini[30]. En dessous de la convergence antarctique, les rorquals boréaux se nourrissent exclusivement de krill antarctique (Euphausia superba)[25].

Locomotion

Le rorqual boréal compte parmi les cétacés les plus rapides : sa vitesse sur de courtes distances peut atteindre 50 km/h[4] ; en revanche, c'est un plongeur médiocre, qui ne plonge qu'à de faibles profondeurs, estimées à moins de 300 m[26], refaisant surface toutes les 5 à 15 minutes. Il nage près de la surface plusieurs minutes avant de replonger, ce qui le rend visible dans les eaux calmes et par temps clair, son souffle s'exprimant par les évents toutes les 40 à 60 secondes. Le rorqual boréal ne plonge pas véritablement, comme le fait le Rorqual commun, qui disparaît verticalement, la queue la dernière, et reparaît toujours verticalement le museau d'abord. Le rorqual boréal s'enfonce presqu'horizontalement dans l'eau, et lorsqu'il réapparaît, ses évents et sa nageoire dorsale émergent en même temps[25]. À la différence des autres espèces, ce cétacé bondit rarement hors de l'eau.

Répartition et habitat

.jpg.webp)

On trouve les rorquals boréaux dans tous les océans du globe, bien qu'ils s'abstiennent de fréquenter les eaux polaires et tropicales[2]. La difficulté à les distinguer de leurs proches cousins, le rorqual de Bryde et parfois aussi le rorqual commun, a suscité des confusions quant à leur répartition géographique et à leur effectif, particulièrement dans les mers chaudes où le rorqual de Bryde est très répandu.

Dans l'océan Atlantique Nord, le rorqual boréal est présent de Gibraltar et des côtes de Mauritanie jusqu'au large de la Norvège pour la moitié est, et des côtes de Floride au Groenland pour la moitié ouest[1]. Les localisations les plus méridionales sont des zones situées au large du golfe du Mexique et autour des Grandes Antilles[14]. Dans toutes ces régions, cette baleine paraît éviter toutes les mers semi-fermées comme le golfe du Mexique, l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, la baie d'Hudson, la mer du Nord, et la mer Méditerranée[2]. On la trouve le plus souvent nageant dans les mers profondes, préférentiellement au large du plateau continental[34], dans les fosses circonscrites par des plateaux sous-marins[35], ou au-dessus des gorges tracées dans les canyon sous-marins[36].

En ce qui concerne le Pacifique Nord, on trouve le rorqual boréal sous les latitudes de 20°N–23°N l'hiver, et entre 35°N–50°N de latitude l'été[37]. Près de 75 % de la population totale des rorquals du Pacifique Nord vit à l'est de la ligne de changement de date[6], mais la répartition des cétacés dans cette partie du globe est encore très mal connue. Deux baleines marquées dans les eaux profondes au large des côtes de Californie ont été recapturées plus tard au large de l'État de Washington et de la Colombie-Britannique, laissant entrevoir un lien possible entre ces deux zones[38], mais le nombre insuffisant de marquages fait de ces deux individus des cas isolés à partir desquels il est difficile de tirer des conclusions. Dans l'hémisphère austral, la répartition en été, estimée d'après les données tirées de l'historique des captures, est concentrée entre 40° et 50° de latitude sud, la répartition hivernale étant encore inconnue[30].

D'une manière générale, le rorqual boréal migre chaque année entre les eaux subpolaires froides, qu'il fréquente en été, et les eaux subtropicales tempérées, où il hiverne[2]. Les captures ont révélé une séparation marquée des sexes pendant ces déplacements, les femelles gravides arrivant et repartant les premières des lieux de nourrissage[25]. Il semble qu'il y a également une séparation par tranches d'âge.

Dans le Nord-Ouest Atlantique, les observations et les prises tendent à indiquer que ce cétacé remonte vers le nord en longeant le plateau continental vers Georges Bank, le chenal Nord-Est et Browns Bank dans la deuxième quinzaine de juin. On les trouve sur les côtes méridionales de Terre-Neuve en août et septembre, tandis que les migrations vers le sud commencent par un mouvement vers l'ouest et le sud du plateau de la Nouvelle-Écosse de la mi-septembre à la mi-novembre. Dès la première semaine de juin, les rorquals de la mer du Labrador migrent, eux, plus au nord en direction des eaux du sud-ouest du Groenland qu'ils n'atteignent que dans le courant de l'été[39]. Dans le Nord-Est Atlantique, le rorqual boréal va hiverner plus au sud jusqu'aux côtes de Mauritanie, puis longe à nouveau le talus continental vers le nord au printemps. Les plus grandes femelles, qui mènent cette migration vers le nord jusqu'au cap Skagerrak, atteignent leur destination plus rapidement et plus sûrement que l'autre sexe et que les femelles plus jeunes : parvenues à destination à la mi-juillet, elles y demeurent jusqu'à la mi-septembre. Certaines années, les mâles et les femelles plus jeunes restent à des latitudes inférieures pendant les mois d'été[9].

Par-delà les grandes tendances de la migration de l'espèce, on ignore le détail des routes de migration du rorqual boréal[9] et les scientifiques ne peuvent pas prédire exactement où ces groupes d'animaux se rendent d'une année sur l'autre. Telle zone où l'on aura trouvé une concentration importante d'individus une année, pourra très bien être désertée pendant plusieurs années par la suite[40]. F. O. Kapel a noté un rapport entre la présence occasionnelle du rorqual boréal à l'ouest des côtes du Groenland et l'incursion des eaux relativement chaudes du courant d'Irminger vers cette région[41]. Certaines campagnes de marquage démontrent que des individus isolés reviennent au large des côtes d'Islande chaque année[42].

Systématique

Histoire évolutive

Du point de vue de l'évolution, on suppose que la famille des Balaenopteridae s'est séparée des autres familles du sous-ordre des Mysticeti (aussi appelées « baleines à fanons » ou « grandes baleines ») vers le milieu de l'ère Miocène. Cependant, on ignore dans le détail à quel moment les divers représentants de la famille des Mysticeti, comportant les Balaenopteridae, ont connu une évolution divergente.

- Balaenopteridae et Eschrichtiidae

Taxinomie

On a identifié deux sous-espèces :

- le rorqual boréal boréal (Balaenoptera borealis borealis) ;

- le rorqual boréal de Schlegel (Balaenoptera borealis schleglii)[43].

Elles sont effectivement distinctes et vivent dans des aires bien séparées.

Étymologie et dénomination

Le rorqual boréal appartient à la famille des Balaenopteridae, qui comprend la baleine à bosse, la baleine bleue, le rorqual de Bryde, le rorqual commun et la baleine de Minke. Le mot « rorqual » vient du norvégien « röyrkval », qui signifie « baleine à sillons »[44], parce que les représentants de cette famille portent une série de stries ou de sillons parallèles, longitudinaux, depuis la lèvre inférieure jusqu'à la face ventrale. Le français a retenu le terme spécifique « boréal », du latin borealis, qui signifie « nordique » (Borée désignait le vent du nord chez les Grecs).

La première description de cette espèce, due à René-Primevère Lesson en 1828, a été reprise presque immédiatement par Karl Asmund Rudolphi, de sorte que dans les pays anglo-saxons, ce cétacé est appelé parfois « Rudolphi's rorqual »[26], et dans des pays francophones « Rorqual de Rudolphi »[45].

Il est aussi souvent associé au Lieu noir, comme en témoignent les qualificatifs en langue anglaise de Pollock Whale, Coalfish Whale, ou Sei Whale, mais également dans de nombreuses autres langues (russe, polonais, allemand). Le terme Sei est d'origine scandinave et signifie toujours le lieu noir en Nynorsk (Sei). L'association de termes s'est faite parce que le rorqual boréal apparaissait en effet au large des côtes de Norvège à la même saison que ce poisson, les deux animaux se nourrissant de plancton et migrant au gré des concentrations de leur nourriture[5]. Les termes maritimes scandinaves, du fait de l'extension du commerce des vikings, se sont largement répandus dans les langues européennes au cours du Moyen Âge.

Les pays du Pacifique le désignent comme le « Rorqual japonais » (en anglais Japan Finner)[46]. En japonais, son nom est iwashi kujira, ou « baleine sardine », parce qu'on a observé que ce rorqual se nourrissait aussi de ce poisson dans le Pacifique[47].

Le rorqual boréal et l’homme

Pêche à la baleine

L'invention du harpon explosif et le développement du baleinier à vapeur à la fin du XIXe siècle ont permis aux exploitants de pêcher des spécimens d'une taille qu'il était autrefois inenvisageable de chasser. Le rorqual boréal fut au départ relativement épargné par l'homme, à cause d'une part de sa rapidité et de sa capacité à déjouer les manœuvres des harponneurs[48], et d'autre part de son faible rendement en huile et en viande, comparé aux autres baleines. Mais lorsque les bancs des espèces plus recherchées (baleine franche, baleine bleue, rorqual commun et baleine à bosse) vinrent à se raréfier, c'est-à-dire entre 1950 et 1970, la chasse de cet animal devint systématique[3], même si un nombre important de rorquals était déjà pêché dès la fin du XIXe siècle.

Dans l’Atlantique Nord

En un siècle (entre 1885 et 1984), 14 295 rorquals de cette espèce furent pêchés[6]. On les chassait en grand nombre au large des côtes de Norvège et d'Écosse entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle[40]. Pour la seule année 1885, plus de 700 individus furent harponnés au large du Finnmark, en Norvège[49]. La viande de rorqual était recherchée en Norvège, et seule la hausse des cours de cette denrée explique qu'il ait été, au début du XXe siècle, rentable de poursuivre la chasse d'un mammifère particulièrement difficile à attraper[50].

En Islande, le port de pêche de Hvalfjörður a enregistré 2 574 prises entre 1948 et 1985. Mais depuis la fin des années 1960, la demande de viande de cétacé de haute qualité l'a emporté sur la demande en huile de baleine, qui était autrefois la principale production des baleiniers. Aussi le rorqual boréal n'est plus considéré par ceux-ci que comme un « second choix » derrière le rorqual commun[48].

Des quantités plus réduites ont aussi été pêchées :

- par les baleiniers espagnols au large de la péninsule ibérique[51] depuis les années 1920 ;

- par les baleiniers canadiens au large du plateau continental de Nouvelle-Écosse entre la fin des années 1960 et le début des années 1970[39] ;

- par les baleiniers danois et norvégiens au large de la côte occidentale du Groenland entre 1920 et la fin des années 1950[41].

Dans le Pacifique Nord

On a enregistré dans cette région 72 215 prises de rorquals boréaux par des baleiniers entre 1910 et 1975[6], la majorité ayant été capturée après 1947[52]. Les abattoirs côtiers du Japon et de Corée ont dépecé entre 300 et 600 rorquals de cette espèce entre 1911 et 1955. Pour le Japon, le record de prises correspond à l'année 1959, avec 1 340 prises. La pêche intensive des baleiniers hauturiers dans le Pacifique Nord a commencé au début des années 1960, avec 3 643 prises par an en moyenne entre 1963 et 1974 (soit un total de 43 719 ; le résultat a varié au cours de cette période entre 1 280 et 6 053 prises par an)[53]. En 1971, après une décennie de pêche industrielle, l'espèce commença à se raréfier dans les eaux territoriales japonaises, et la pêche à la baleine fut abandonnée dans le Pacifique Nord-Ouest en 1975[54] - [30].

Le rorqual boréal a été exploité au large des côtes de la Colombie-Britannique de la fin des années 1950 au milieu des années 1960, jusqu'à ce que le nombre de prises annuelles tombe à 14[3]. Entre 1962 et 1967, il y eut 2 000 rorquals abattus dans cette région[55]. Les abattoirs de Californie dépecèrent 386 individus entre 1957 et 1971[11]. La pêche à la baleine fut abandonnée dans le Pacifique Nord-Est en 1971.

Dans l’hémisphère Sud

On a enregistré dans l'hémisphère Sud 152 233 captures de rorquals entre 1910 et 1979[6]. À l'origine, les baleiniers de l'hémisphère Sud chassaient spécifiquement la baleine à bosse. Mais à partir de 1913, cet animal se faisant rare, les pêcheurs se rabattirent graduellement sur le rorqual commun et la baleine bleue. Ces espèces commençant elles-mêmes à se raréfier, le nombre de prises de rorquals boréaux augmenta rapidement à la fin des années 1950 et au début des années 1960[30]. Cette pêche atteignit son maximum en 1964 avec plus de 20 000 prises, mais dès 1976, la campagne annuelle était tombée à 2 000 individus et l'on mit un terme à cette activité en 1977[3].

Création d’une Commission baleinière internationale

La protection du rorqual boréal par des accords internationaux resta insignifiante jusqu'en 1970, date à laquelle la nouvelle Commission baleinière internationale (IWC) édicta des quotas de pêche par espèce pour l'océan Pacifique Nord : jusqu'alors, le nombre de baleines capturées n'était limité que par la capacité des baleiniers à localiser les bancs de cétacés[56]. Le rorqual boréal ne bénéficia d'une protection complète dans le Pacifique Nord qu'à partir de 1976, et on ne fixa des quotas de pêche pour cette espèce dans l'Atlantique Nord qu'en 1977, les bancs de l'hémisphère Sud n'étant couverts par ces accords qu'en 1979. Constatant l'extinction progressive de plusieurs espèces de cétacés, la Commission baleinière internationale a voté un moratoire sur la pêche à la baleine qui entra en vigueur en 1986 : depuis, la pêche au rorqual boréal est interdite[2].

Toutefois, il se développa une pêche clandestine dans l'Atlantique Nord vers la fin des années 1970[57], et bien qu'il n'y ait aucune preuve directe de l'absence d'entreprises similaires dans le Pacifique Nord, les données truquées transmises par l'Union des républiques socialistes soviétiques[58] donnent à penser que les statistiques officielles ne sont pas fiables.

Statut du rorqual boréal

Cette espèce figure encore aujourd'hui sur la Liste rouge de l'UICN, dans la catégorie Espèce en danger de disparition depuis 1996[7].

Les populations de l'hémisphère Sud figurent depuis 1977 en Annexe I de la nomenclature CITES, c'est-à-dire qu'elles pourraient disparaître si un terme n'est pas mis à la pêche et à la commercialisation de cet animal. L'Australie, le Canada, l'ex-URSS et l'Afrique du Sud ont tout d'abord émis des réserves sur cette décision, puis s'y sont conformés au cours des années (l'Afrique du Sud et l'Australie en 1981, le Canada en 1982 et l'ex-URSS en 1995).

Les populations de l'hémisphère Nord figuraient depuis 1977 en Annexe II de la nomenclature CITES, ce qui signifie que, si elles ne sont pas menacées d'extinction, elles pourraient le devenir si elles n'étaient pas enregistrées comme telles. Depuis 1981, toutes les populations ont été classées en Annexe I, ce qui fut contesté par le Japon et la Norvège dès 1981, et par l'Islande depuis 2000. Les réserves émises par ces pays ne sont pas applicables aux populations du Pacifique Nord et des zones situées entre les longitudes 0° et 70° Est entre l'équateur et le continent antarctique.

La Commission de Régulation de la Communauté européenne a classé cette espèce en annexe A (protection maximum) depuis 1997[4] - [59].

Cette espèce a aussi été placée en annexe II de la Convention de Barcelone[60].

Des programmes de recherche controversés

Depuis le moratoire sur la pêche industrielle, quelques rorquals ont été capturés par des baleiniers islandais et japonais dans le cadre du programme de recherche de l'IWC. L'Islande a mené cette pêche scientifique pendant quatre années, de 1986 à 1989, capturant jusqu'à 40 rorquals par an[61].

Les chercheurs japonais tuent chaque année environ 50 rorquals par an dans ce même cadre. C'est l’Institut de recherche japonais sur les cétacés (ICR) de Tokyo, une institution privée à but non lucratif qui est responsable du programme. La finalité de ce programme est de déterminer le mode d'alimentation du rorqual boréal, et d'en déduire dans quelle mesure ce cétacé entre en compétition avec les pêcheries. Le Dr Seiji Ohsumi, directeur général de l'ICR, déclare à ce sujet : « on estime que les baleines ingèrent de 3 à 5 fois la quantité de poissons nécessaire à l'approvisionnement des hommes, ce qui explique tout l'intérêt des informations que nous collectons pour l'amélioration de la gestion des ressources halieutiques[62]. » Il ajouta par la suite : « ... le rorqual boréal est la deuxième espèce de cétacé la plus répandue dans le Nord-Ouest Pacifique, avec un effectif estimé à plus de 28 000 individus. Ce n'est manifestement pas une espèce menacée[63]. »

Des associations militant pour la préservation de la nature, comme le World Wide Fund for Nature (WWF), contestent l'opportunité de ces recherches, et rappellent qu'il est bien connu que le rorqual boréal se nourrit fondamentalement de ressources inutiles à l'homme, comme le calmar et le plancton, et ne se rabat sur le poisson qu'en dernier ressort. Elles affirment que ces programmes « ne sont rien d'autre qu'une manœuvre destinée à maintenir l'activité des flottes de baleiniers, et présentent les baleines comme un bouc émissaire fournissant un alibi à la surpêche des hommes[8]. » Les critères de scientificité du programme sur les cétacés ont par ailleurs été dénoncés comme très discutables : au congrès du Comité Scientifique de l'IWC en 2001, 32 chercheurs ont publié un manifeste exprimant leur conviction que le programme de recherche japonais péchait par manque de rigueur et ne répondait pas aux conditions ordinaires d'évaluation académique largement reconnues dans le monde de la recherche internationale[64].

Populations

On estime aujourd'hui que l'effectif total de rorquals boréaux n'est plus que de 54 000 individus, soit environ un cinquième de la population d'avant la pêche baleinière industrielle[5]. Une étude de 1991 portant sur la situation de l'Atlantique Nord arrivait à une population totale de seulement 4 000 individus[65]. Cette étude s'appuyait sur une technique de recensement répandue, le « catch per unit effort » (CPUE), qui tente d'estimer l'effectif d'une espèce en se basant sur le temps et les moyens nécessaires pour localiser un nombre déterminé d'individus de l'espèce recherchée. Cette méthode est cependant critiquée par la communauté scientifique et n'est pas considérée comme une vraie mesure scientifique d'abondance[66].

On disait dans les années 1960 et au début 1970 que ces animaux se faisaient rares au large des côtes septentrionales de Norvège, où les rorquals boréaux étaient capturés en grande quantité entre la fin du XIXe siècle et la Seconde Guerre mondiale[67]. Parmi les explications avancées pour expliquer cette raréfaction, il y a celle qui met l'accent sur la pêche excessive des cétacés[67], et celle, alternative, qui rattache la diminution du stock de copépodes dans le Nord-Est Atlantique observée à la fin des années 1960 à une migration des bancs de rorquals[68]. Les comptages effectués dans le Kattegatt ont donné 1 290 cétacés en 1987, et 1 590 en 1989[68]. Au large de la Nouvelle-Écosse, l'effectif est estimé entre 1 393 et 2 248 avec un minimum estimé à 870[39].

Pour l'océan Pacifique, une étude de 1977, reposant sur la méthode du CPUE et le nombre de prises, a donné une estimation de 9 110 individus[53]. Les baleiniers japonais contestent ce chiffre, trop ancien selon eux : ils estimaient[63] en 2002 qu'il y avait 28 000 rorquals dans le Nord-Ouest Pacifique, estimation qui n'est pas reconnue par la communauté scientifique internationale[8]. Dans les seules eaux de Californie, entre 1991 et 1993, seule une observation a été confirmée et cinq observations non confirmées ont été rapportées par des navires de pêche ou des survols[69] - [70] - [71], tandis qu'aucune observation confirmée n'a été réalisée au large des côtes de l'Oregon et de l'État de Washington. On estime qu'il y avait 42 000 individus dans le Pacifique Nord avant la pêche baleinière industrielle[53]. Lorsque cette activité prit fin en 1974, le nombre de rorquals de cette espèce était tombé entre 7 260 et 12 620 individus[53].

Quant à l'hémisphère Sud, les estimations de l'abondance du rorqual boréal fondées sur l'historique des prises et la méthode CPUE varient entre 9 800 et 12 000 individus[65]. L'IWC a publié le chiffre de 9 718 rorquals, fondé sur les comptages effectués entre 1978 et 1988[72]. On estime qu'il y avait environ 65 000 rorquals dans l'hémisphère Sud avant la pêche baleinière industrielle[65].

Notes et références

- (en) R. Gambell, Handbook of Marine Mammals, vol. 3 : The Sirenians and Baleen Whales, Londres, S.H. Ridgway et R. Harrison, Academic Press, , 155-170 p. (ISBN 0-12588-503-2), « Sei Whale Balaenoptera borealis Lesson, 1828 »

- (en) R. Reeves, G. Silber et M. Payne, Draft Recovery Plan for the Fin Whale « Balaenoptera physalus » and Sei Whale « Balaenoptera borealis », Silver Spring, Maryland, National Marine Fisheries Service, (lire en ligne)

- (en) S.L. Perry, D.P. DeMaster prénom3=G.K. et Silber, « Special Issue: The Great Whales: History and Status of Six Species Listed as Endangered Under the U.S. Endangered Species Act of 1973 », Marine Fisheries Review, vol. 61, no 1, , p. 52-58 (lire en ligne).

- Shefferly, N., « Balaenoptera borealis », Animal Diversity Web, (consulté le )

- « Sei Whale & Bryde's Whale Balaenoptera borealis & Balaenoptera edeni »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), American Cetacean Society, (consulté le )

- (en) J. Horwood, The sei whale: population biology, ecology, and management, Kent, England, Croom Helm Ltd., (ISBN 0-7099-4786-0)

- Cetacean Specialist Group, « Balænoptera borealis », sur International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, (consulté le ). L'article dans la base de données explique pourquoi cette espèce est classée comme « en danger ».

- « Japanese Scientific Whaling: Irresponsible Science, Irresponsible Whaling », WWF-International, (consulté le )

- (en) A.R. Martin, « The sei whale off western Iceland. I. Size, distribution and abundance », Rep. Int. Whal. Commn, vol. 33, , p. 457–463

- (en) M.V. Ivashin et Yu.P. Golubovsky, « On the cause of appearance of white scars on the body of whales », Rep. Int. Whal. Commn, vol. 28, , p. 199

- (en) D.W. Rice, « Synopsis of biological data on the sei whale and Bryde's whale in the eastern North Pacific », Rep. Int. Whal. Commn, vol. Spec. Iss. 1, , p. 92–97

- (en) V.I. Shevchenko, « Application of white scars to the study of the location and migrations of sei whale populations in Area III of the Antarctic », Rep. Int. Whal. Commn, vol. Spec. Iss. 1, , p. 130–134

- M.R. Schilling, I. Seipt, M.T. Weinrich, S.E. Frohock, A.E. Kuhlberg et P.J. Clapham, « Behavior of individually identified sei whales Balaenoptera borealis during an episodic influx into the southern Gulf of Maine in 1986 », Fish. Bull., vol. 90, , p. 749–755 (lire en ligne).

- (en) Mead, J.G., « Records of sei and Bryde's whales from the Atlantic coast of the United States, the Gulf of Mexico, and the Caribbean. », Rep. Int. Whal. Commn, vol. Spec. Iss. 1, , p. 113–116

- (en) P.L. Edds, T.J. MacIntyre et R. Naveen, « Notes on a sei whale (Balaenoptera borealis Lesson) sighted off Maryland », Cetus, vol. 5, no 2, , p. 4–5

- [PDF] « The Sei Whale (Balaenoptera borealis) », The Institute for Marine Mammal Studies (consulté le )

- (en) M. McDonald, J. Hildebrand, S. Wiggins, D. Thiele, D. Glasgow et S. Moore, « Sei whale sounds recorded in the Antarctic », The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 118, no 6, , p. 3941–3945 (lire en ligne)

- Pour différentes raisons, il est en réalité délicat d'essayer de comparer directement les sons émis dans l'eau et dans l'air ; pour plus d'explications sur ce point, voyez ce site.

- (en) C. Lockyer et A.R. Martin, « The sei whale off western Iceland. II. Age, growth and reproduction », Rep. Int. Whal. Commn, vol. 33, , p. 465–476

- (en) C. Lockyer, « Some estimates of growth in the sei whale, Balaenoptera borealis », Rep. Int. Whal. Commn, vol. Spec. Iss. 1, , p. 58–62

- (en) S Risting, « Whales and whale foetuses », Rapp. Cons. Explor. Mer, vol. 50, , p. 1–122

- AnAge entry for Balaenoptera borealis sur le site genomics.senescence.info

- WWF, « Sei whale: A global open water diver », WWF Global Species Programme, (consulté le )

- Haley D. 1978 Marine Mammals of Eastern North Pacific and Arctic Waters Pacific Research Press, Seattle

- « Balaenoptera borealis — Sei Whale », Gouvernement australien, ministère de l'Environnement, (consulté le )

- « Balaenoptera borealis — Sei Whale », Feeding Behavior (Ecology), Marine Bio, (consulté le )

- (en) W.A. Watkins et W.E. Schevill, « Aerial observations of feeding behavior in four baleen whales: Eubalaena glacialis, Balaenoptera borealis, Megaptera novaeangliae, and Balaenoptera physalus », J. of Mammalogy, vol. 60, , p. 155–163 (lire en ligne [html])

- M.T. Weinrich, C.R. Belt, M.R. Schilling et M. Marcy, « Behavior of sei whales in the southern Gulf of Maine, summer 1986 », Whalewatcher, vol. 20, no 4, , p. 4–7

- A. Darby, « New Research Method May Ease Whale Killing », National Geographic News, (consulté le )

- (en) S.A. Mizroch, D.W. Rice et J.M. Breiwick, « The Sei Whale, Balaenoptera borealis », Mar. Fish. Rev., vol. 46, no 4, , p. 25–29

- (en) I. Christensen, T. Haug et N. Øien, « A review of feeding and reproduction in large baleen whales (Mysticeti) and sperm whales Physeter macrocephalus in Norwegian andadjacent waters », Fauna norvegica Series A, vol. 13, , p. 39–48

- (en) T. Tamura, « Competition for food in the Ocean: Man and other apical predators », Reykjavik Conference on Responsible Fisheries in the Marine Ecosystem, vol. Reykjavik, Iceland, 1–4 octobre 2001, (lire en ligne [PDF], consulté le )

- (en) T. Nemoto et A. Kawamura, « Characteristics of food habits and distribution of baleen whales with special reference to the abundance of North Pacific sei and Bryde's whales », Rep. Int. Whal. Commn, vol. Spec. Iss. 1, , p. 80–87

- (en) CETAP, « Final Report of the Cetacean and Turtle Assessment Program, University of Rhode Island, to Bureau of Land Management », U.S. Department of the Interior. Ref. No. AA551-CT8–48,

- P.F. Brodie, Whale distributions in Nova Scotia waters, vol. n°722, coll. « Fisheries & Marine Service Technical Report »,

- (en) R.D. Kenney et H.E. Winn, « Cetacean biomass densities near submarine canyons compared to adjacent shelf/slope areas », Cont. Shelf Res., vol. 7, , p. 107–114.

- (en) Y. Masaki, « Biological studies on the North Pacific sei whale », Bull. Far Seas Fish. Res. Lab., vol. 14, , p. 1–104

- (en) D.W. Rice (dir.), The Whale Problem: a status report, Whales and whale research in the North Pacific, Cambridge, MA, Harvard University Press, (ISBN 0-674-95075-5), p. 170–195

- (en) E. Mitchell et D.G. Chapman, « Preliminary assessment of stocks of northwest Atlantic sei whales (Balaenoptera borealis) », Rep. Int. Whal. Commn, vol. Spec. Iss. 1, , p. 117–120.

- (en) Å. Jonsgård et K. Darling, « On the biology of the eastern North Atlantic sei whale, Balaenoptera borealis Lesson », Rep. Int. Whal. Commn, vol. Spec. Iss. 1, , p. 124–129

- (en) F.O. Kapel, « On the occurrence of sei whales (Balenoptera borealis) in West Greenland waters », Rep. Int. Whal. Commn, vol. 35, , p. 349–352

- (en) Sigurjónsson, J., « The cruise of the Ljósfari in the Denmark Strait (June-July 1981) and recent marking and sightings off Iceland », Rep. Int. Whal. Commn, vol. 33, , p. 667–682

- (ITIS, 2009)

- « Etymology of mammal names », IberiaNature - Natural history facts and trivia (consulté le )

- « Balaenoptera borealis », Inventaire national du patrimoine naturel, Muséum national d'Histoire naturelle, 2003-2006 (consulté le )

- « Sei Whales (Balaenoptera borealis) », Whales on the net (consulté le )

- (en) R.C. Andrews, « Shore Whaling: A World Industry », National Geographic Magazine, (lire en ligne).

- (en) Sigurjónsson, J., « Operational factors of the Icelandic large whale fishery », Rep. Int. Whal. Commn, vol. 38, , p. 327–333

- (en) Andrews, R.C., « The sei whale (Balaenoptera borealis Lesson) », Mem. Am. Mus. Nat. Hist. New Ser., vol. 1, no 6, , p. 291–388

- Ingebrigtsen, A., Rapports et Procès-verbaux des réunions, Cons. Perm. Int. L’Explor. Mer, Vol. LVI., Copenhagen, Høst & Fils, , « Whales caught in the North Atlantic and other seas »

- (en) A. Aguilar et S. Lens, « Preliminary report on Spanish whaling operations », Rep. Int. Whal. Commn, vol. 31, , p. 639–643.

- J. Barlow, K. A. Forney, P.S. Hill, R.L. Brownell Jr., J.V. Carretta, D.P. De Master, F. Julian, M.S. Lowry, T. Ragen et R.R. Reeves, « U.S. Pacific marine mammal stock assessments : 1996 », sur The Southwest Fisheries Science Center, NOAA Tech. Mem. NMFS-SWFSC-248, (consulté le )

- (en) Tillman, M.F., « Estimates of population size for the North Pacific sei whale », Rep. Int. Whal. Commn, vol. Spec. Iss. 1, , p. 98–106

- (en) Committee for Whaling Statistics, International whaling statistics, Oslo, Committee for Whaling Statistics,

- (en) G.C Pike et I.B. MacAskie, « Marine mammals of British Columbia », Fish. Res. Bd. Canada Bull., vol. 171,

- (en) Allen, K.R., Conservation and Management of Whales, Seattle, WA, Univ. of Washington Press,

- (en) Best, P.B., « Catches of fin whales in the North Atlantic by the M.V. Sierra (and associated vessels) », Rep. Int. Whal. Commn, vol. 42, , p. 697–700

- (en) Yablokov, A.V., « Validity of whaling data », Nature, vol. 367, , p. 108 (lire en ligne)

- « Statut légal du Rorqual boréal sur le site de l'UNEP-WCMC »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le )

- EUNIS, « Balaenoptera borealis », sur eunis.eea.europa.eu, Agence Européenne pour l'Environnement (consulté le )

- « WWF condemns Iceland’s announcement to resume whaling », WWF-International, (consulté le )

- [PDF] « Japan not catching endangered whales »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), The Institute of Cetacean Research, Tokyo, Japon, (consulté le )

- [PDF] « Japan's senior whale scientist responds to New York Times advertisement »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), The Institute of Cetacean Research, Tokyo, Japon, (consulté le )

- (en) Clapham, P. et al., « Relevance of JARPN II to management, and a note on scientific standards. : Report of the IWC Scientific Committee, Annex Q1 », Journal of Cetacean Research and Management, vol. 4 « Supplement », , p. 395–396

- (en) H. Braham, « Endangered whales: Status update », Alaska Fisheries Science Center, Seattle, WA,

- (en) R.A. Blaylock, J.W. Haim, L.J. Hansen, D.L. Palka et G.T. Waring, « U.S. Atlantic and Gulf of Mexico stock assessments », U.S. Dept. of Commerce, NOAA Tech., no Memo NMFS-SEFSC-363,

- (en) Å. Jonsgård, The whale problem, Cambridge, MA, Harvard University Press, (réimpr. W.E. Schevill (ed.)), 384 p. (ISBN 0-674-95075-5), « On whale exploitation in the eastern part of the North Atlantic Ocean »

- (en) K.L. Cattanach, J. Sigurjonsson, S.T. Buckland, et Th. Gunnlaugsson, « Sei whale abundance in the North Atlantic, estimated from NASS-87 and NASS-89 data », Rep. Int. Whal. Commn, no 43, , p. 315–321

- [PDF] P.S. Hill et J. Barlow, « Report of a marine mammal survey of the California coast aboard the research vessel "MacArthur" July 28 - November 5, 1991. », U.S. Dept. Commerce, NOAA Technical Memo NMFS-SWFSC-169,

- [PDF] J.V. Carretta et K.A. Forney, « Report of two aerial surveys for marine mammals in California coastal waters utilizing a NOAA DeHavilland Twin Otter aircraft: March 9 - April 7, 1991 and February 8 - April 6, 1992 », U.S. Dept. Commerce, NOAA Technical Memo NMFS-SWFSC-185,

- [PDF]K.F. Mangels, et T. Gerrodette, « Report of cetacean sightings during a marine mammal survey in the eastern Pacific Ocean and the Gulf of California aboard the NOAA ships "MacArthur" and "David Starr Jordan" July 28 - November 6, 1993 », U.S. Dept. Commerce, NOAA Technical Memo NMFS-SWFSC-211,

- (en) IWC, « Report of the sub-committee on Southern Hemisphere baleen whales, Annex E », Rep. Int. Whal. Commn, vol. 46, , p. 117–131

Annexes

Articles connexes

Références taxonomiques

- (en) Référence Mammal Species of the World (3e éd., 2005) : Balaenoptera borealis

- (en) Référence Tree of Life Web Project : Balaenoptera borealis

- (en) Référence Catalogue of Life : Balaenoptera borealis Lesson, 1828 (consulté le )

- (en) Référence CITES : espèce Balaenoptera borealis (Lesson, 1828) (+ répartition sur Species+) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Balaenoptera borealis Lesson, 1828

- (en) Référence Animal Diversity Web : Balaenoptera borealis

Liens externes

- (en) Référence NCBI : Balaenoptera borealis (taxons inclus)

- (en) Référence UICN : espèce Balaenoptera borealis (Lesson, 1828) (consulté le )

- (fr) Référence CITES : taxon Balaenoptera borealis (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le )

- (en) Référence Fonds documentaire ARKive : Balaenoptera borealis