Copepoda

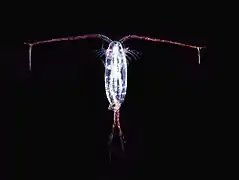

Les copépodes sont un groupe de petits crustacés, libres et parasites (externe ou interne d'organismes variés), vivant dans l'eau de mer et dans presque tous les habitats d'eau douce (lacs, marais, rivières, eaux souterraines). En mer, ils forment la base du plancton et la nourriture des poissons. D'autres espèces sont benthiques, ou encore parasites.

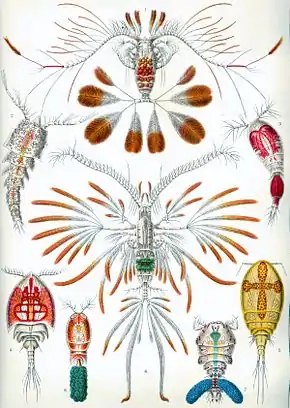

1. Calanus pavo (Dana)

2. Clytemnestra scutellata (Dana)

3. Oncaea venusta (Philippi)

4. Cryptopontius thorelli (Giesbrecht)

5. Acontiophorus scutatus (Brady)

6. Corycaeus cenustus (Dana)

7. Sapphirina darwinii (Haeckel)

8. Augaptilus filigerus (Giesbrecht)

L'ordre des Calanoida domine dans le plancton marin, avec des genres tels que Copilia, Oncea, Porcellidium. On dénombre dans certaines mers plusieurs dizaines de milliers d'individus de Calanus finmarchicus par mètre carré de surface ; cette espèce domine le plancton de l'Atlantique Nord. En eau douce, c'est l'ordre des Cyclopoidas qui abonde. Quelques espèces sont adaptées aux eaux saumâtres.

Certains copépodes sont les espèces hôtes naturelles du vibrion du choléra (Vibrio cholerae) et donc vectrices du choléra, ce qui explique un lien entre changement climatique, épisodes climatiques chauds et épidémies de choléra[1], et le fait que divers facteurs environnementaux puissent agir écoépidémiologiquement sur le choléra dont les vibrions peuvent proliférer sur la surface d'algues où se nourrissent les copépodes, et in fine sur les cuticules de crustacés, copépodes notamment quand il y a pullulation d'algues vertes filamenteuses (également en contact avec des insectes à marée basse)[2]. Les changements environnementaux source de blooms planctoniques et proliférations bactériennes sont identifiés depuis quelques années et on a montré en 2007 que les vibrions pouvaient survivre dans des biofilms tridimensionnels dans l'environnement marin entre deux épidémies ou pullulations[2].

Caractéristiques générales

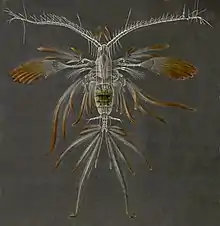

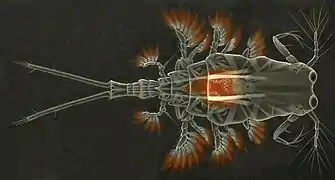

Les copépodes ont une taille généralement comprise entre 1 et 2 mm. Ils n'ont ni branchies ni carapace, et ne présentent qu'un seul œil, médian, appelé œil nauplien. Ils nagent par petits sauts, à l'aide d'antennes natatoires. Les femelles sont reconnaissables à leurs deux sacs ovigènes latéraux. La larve sortant de l'œuf est appelée nauplius.

Certaines espèces de copépodes sont parasites de cnidaires, mollusques, crustacés, ascidies, poissons (pou du poisson), cétacés. La morphologie des espèces parasites est très différente de celle des espèces libres. Là où ils sont nombreux, ils peuvent constituer jusqu'à 60 % de la biomasse du zooplancton océanique[3].

Aspects morphologiques[3]

- Dimorphisme sexuel : la femelle est reconnaissable aux sacs ovigènes. L'asymétrie de la 5e paire de pattes chez de nombreuses espèces caractérise le mâle. Elle est parfois terminée par un crochet ou une pince chez les espèces qui l'utilisent pour s'accrocher à la femelle ou déposer leur spermatophore. L'abdomen également dit urosome est composé de 5 anneaux cylindriques chez le mâle ; mais seulement 4 chez la femelle (fusion des deux premiers segments) ; ce premier segment porte ventralement l'orifice génital.

Avec quelques exceptions pour les espèces parasites, leurs caractéristiques sont les suivantes :

- Corps en deux parties (région antérieure ovoïde regroupant le céphalosome et le thorax, région postérieure, courte et cylindrique, correspondant à l'abdomen terminée par un organe en forme de furca ;

- Céphalosome constitué par la fusion des 5 segments céphaliques avec le 1er (et parfois le 2e) segment thoracique, (c'est l'origine des maxillipèdes associés aux pièces buccales).

- Œil unique nauplien (qui a fait qu'on les a autrefois appelés « monocles ») ;

- Antennules (A1) ; ces fausses antennes sont longues et dures. Elles portent de nombreuses soies sensorielles et semblent servir de balanciers lors de la nage ;

chez certaines espèces, le mâle possède une ou deux antennules géniculées qui l'aident à s'accoupler ; - Antennes (A2) plus courtes et biramées ;

- Pièces buccales constituées de mandibules biramées avec à leur base une expansion chitineuse denticulée et durcie sur leur couronne par de la silice. Chez certaines espèces les maxilles et maxillipèdes sont ornés de grandes soies filtrantes, collectant le nanoplancton et le rapportant à la bouche ;

- Thorax en 5 segments libres, chacun garni d'une paire de pattes natatoires biramées garnies de soies. La copula est une petite pièce chitineuse transversale soudant les deux appendices de chaque paire de pattes, permettant un battement natatoire synchrone ;

- Abdomen composé de 4 ou 5 segments avec sur l'élément terminal l'anus (dorsal) au-dessus de deux rames caudales articulées et garnies de soies (furca)[3]. Chez la plupart des espèces, l'abdomen ne porte plus aucun appendice (famille Calanoida, par exemple). Mais les familles Cyclopoida ou Harpacticoida (en) ont conservé des pattes sur le 5e segment thoracique[3].

Importance écologique

Les copépodes planctoniques jouent un rôle important dans les réseaux trophiques marins et le cycle du carbone. Ils régulent les populations de protistes et d'algues unicellulaires. Ils contribuent au micromélange des couches d'eau par le battement incessant de leurs appendices natatoires.

Étymologie

Milne Edwards a nommé les copépodes (du grec ancien κώπη, kỗpê, «rame», et πούς, pous {au génitif ποδός, podos}, «pied») en 1830 en raison de la pièce squelettique dite copula qui relie la base des deux éléments de chaque paire des pattes thoraciques natatoires. C'est elle qui permet le battement synchrone de ces pattes [3].

Classification classique

Parmi environ 10 000 espèces connues, on distingue selon World Register of Marine Species (7 mars 2017)[4] :

- sous-classe Copepoda

- infra-classe Neocopepoda Huys & Boxshall, 1991

- super-ordre Gymnoplea Giesbrecht, 1882

- ordre Calanoida G. O. Sars, 1903

- super-ordre Podoplea Giesbrecht, 1882

- ordre Cyclopoida Burmeister, 1834

- ordre Gelyelloida Huys, 1988

- ordre Harpacticoida G. O. Sars, 1903

- ordre Misophrioida Gurney, 1933

- ordre Monstrilloida Sars, 1901

- ordre Mormonilloida Boxshall, 1979

- ordre Poecilostomatoida Thorell, 1859

- ordre Siphonostomatoida Thorell, 1859

- super-ordre Gymnoplea Giesbrecht, 1882

- infra-classe Progymnoplea Lang, 1948

- ordre Platycopioida Fosshagen, 1985

- Copepoda incertae sedis

- infra-classe Neocopepoda Huys & Boxshall, 1991

Anomalocera patersoni (Calanoida)

Anomalocera patersoni (Calanoida).jpg.webp) Cyclops thomasi (Cyclopoida)

Cyclops thomasi (Cyclopoida)

Tigriopus brevicornis (Harpacticoida)

Tigriopus brevicornis (Harpacticoida) Benthomisophria palliata (Misophrioida)

Benthomisophria palliata (Misophrioida) Un Monstrilloida

Un Monstrilloida Mormonilla phasma (Mormonilloida)

Mormonilla phasma (Mormonilloida) Copilia vitrea (Poecilostomatoida)

Copilia vitrea (Poecilostomatoida) Platycopia perplexa (Platycopioida)

Platycopia perplexa (Platycopioida) Lepeophtheirus pectoralis (Siphonostomatoida)

Lepeophtheirus pectoralis (Siphonostomatoida)

Parasitisme et interactions durables

_Complete_life_cycle_of_a_pennellid_Peniculus_minuticaudae_-fig8.tif.jpg.webp)

De nombreux copépodes sont parasites d'espèces appartenant à presque tous les groupes animaux marins (des petits spongiaires aux plus grands cétacés). Parfois leur cycle parasitaire passe par plusieurs hôtes, par exemple chez les Pennellidae (en). Les modes parasitaires sont :

- le commensalisme, le copépode se nourrit des débris alimentaires de l'hôte (quelques-uns se trouvent sur des échinodermes ; d'autres vivent dans les cavités branchiales du siphon buccal des ascidies ; d'autres s'accrochent au panache pseudo-branchial d'annélides polychètes) ;

- un parasitisme protélien : le nauplie est parasite, mais l'adulte non (ex : famille des Monstrillidae) [3] ;

- l’ectoparasitisme (parasitisme externe) : le copépode se fixe sur le tégument de l'hôte, par des crochets et/ou ventouses et pompe le sang, la lymphe ou les liquides physiologiques au moyen d'une trompe suceuse ou piqueuse ; c'est le cas des familles des Caligidae et Cecropidae ; parfois le copépode vit dans la cavité branchiale de poissons (Clavella, Chondracanthus, Hatschekia), voire dans le tube digestif d'un coquillage (Mytilicola)[3] ;

- le parasitisme semi-externe : la tête s'enfonce dans les tissus de l'hôte, ne laissant apparaître que l'arrière du corps ; c'est le cas des Sphyrions dont le corps peut être effilé comme un harpon (adaptation supposée lui permettre de résister aux courants, comme chez Lernaeenicus, parfois la partie émergente du corps est recroquevillée comme chez les Lernaea qui parasitent la cavité branchiale de poissons[3];

- l’endoparasitisme : le copépode vit alors fixé dans un organe creux, voire dans un organe plein de l'hôte ; ces parasites peuvent avoir perdu certains de leurs organes devenus inutiles ; certains sont devenus hermaphrodites comme Xenocoeloma, qui est un endoparasite d'annélides polychètes du genre Polycirrus[3].

Voir aussi

Articles connexes

Références taxonomiques

- (en) Référence World Register of Marine Species : taxon Copepoda Milne-Edwards, 1840 (+ liste ordres + liste familles)

- (fr+en) Référence ITIS : Copepoda Milne-Edwards, 1840

- (en) Référence BioLib : Copepoda Milne-Edwards, 1840

- (en) Référence Arthropoda Species Files : Copepoda

- (en) Référence Tree of Life Web Project : Copepoda

- (en) Référence Animal Diversity Web : Copepoda

- (en) Référence Fauna Europaea : Copepoda (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Copepoda (taxons inclus)

Liens externes

- Razouls C., de Bovée F., Kouwenberg J. et Desreumaux N., 2005-2014. Diversité et répartition géographique chez les Copépodes planctoniques marins CNRS, UPMC ; consulté le 12 juin 2014

Notes et références

- Constantin de Magny G, Colwell RR. Cholera and climate: a demonstrated relationship. ; Center of Bioinformatics and Computational Biology, University of Maryland Institute for Advanced Computer Studies, Biomolecular Sciences Building Trans Am Clin Climatol Assoc. 2009;120:119-28. (Résumé, illustrations)

- Sedas VT., Influence of environmental factors on the presence of Vibrio cholerae in the marine environment : a climate link. J Infect Dev Ctries. 2007 Dec 1; 1(3):224-41. Epub 2007 Dec 1.

- Page de l'université de Jussieu sur les copépodes

- World Register of Marine Species, consulté le 7 mars 2017

- (en) Ismail, N., Ohtsuka, S., Venmathi Maran, B. A., Tasumi, S., Zaleha, K. & Yamashita, H. 2013: Complete life cycle of a pennellid Peniculus minuticaudae Shiino, 1956 (Copepoda: Siphonostomatoida) infecting cultured threadsail filefish, Stephanolepis cirrhifer. Parasite, 20, 42. DOI 10.1051/parasite/2013041

- JL. Justine, I. Beveridge, GA. Boxshall, RA. Bray, TL. Miller, F. Moravec, JP. Trilles et ID. Whittington, « An annotated list of fish parasites (Isopoda, Copepoda, Monogenea, Digenea, Cestoda, Nematoda) collected from Snappers and Bream (Lutjanidae, Nemipteridae, Caesionidae) in New Caledonia confirms high parasite biodiversity on coral reef fish. », Aquat Biosyst, vol. 8, no 1, , p. 22 (PMID 22947621, PMCID 3507714, DOI 10.1186/2046-9063-8-22)

_A_%2526_B_-_Peniculus_hokutae_(Copepoda%252C_Pennellidae).png.webp)