Plourac'h

Plourac'h [pluʁax] est une commune du département des Côtes-d'Armor, dans la région Bretagne, en France.

| Plourac'h | |||||

_%C3%89glise_01.JPG.webp) L'église paroissiale N.D. de Plourac'h. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Côtes-d'Armor | ||||

| Arrondissement | Guingamp | ||||

| Intercommunalité | Guingamp-Paimpol Agglomération | ||||

| Maire Mandat |

Yannick Larvor 2020-2026 |

||||

| Code postal | 22160 | ||||

| Code commune | 22231 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Plouracois, Plouracoise | ||||

| Population municipale |

328 hab. (2020 |

||||

| Densité | 10 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 25′ 01″ nord, 3° 32′ 45″ ouest | ||||

| Altitude | 220 m Min. 125 m Max. 284 m |

||||

| Superficie | 32,15 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Callac | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Côtes-d'Armor

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

| |||||

Géographie

Situation

Relief et hydrographie

Le rocher de Roc'h Ellou au début du XXe siècle.

Le rocher de Roc'h Ellou au début du XXe siècle. Le rocher de Rohellou Lafarque au début du XXe siècle.

Le rocher de Rohellou Lafarque au début du XXe siècle.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Carhaix », sur la commune de Carhaix-Plouguer, mise en service en 1983[7] et qui se trouve à 15 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,1 °C et la hauteur de précipitations de 1 082,4 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Landivisiau », sur la commune de Saint-Servais, dans le département du Finistère, mise en service en 1966 et à 46 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 11 °C pour la période 1971-2000[11] à 11,2 °C pour 1981-2010[12], puis à 11,5 °C pour 1991-2020[13].

Cadre géologique

La commune est localisée dans la partie occidentale du Massif armoricain, à la limite septentrionale du domaine centre armoricain. Elle se situe dans un vaste bassin sédimentaire s'allongeant sensiblement en direction W-E, depuis la baie de Douarnenez jusqu'au bassin de Laval. Ce bassin est principalement constitué de schistes briovériens[Note 6] (sédiments détritiques essentiellement silto-gréseux issus de l'érosion du segment occidental de la chaîne cadomienne, accumulés sur plus de 15 000 m d'épaisseur et métamorphisés), formant un socle pénéplané[14] sur lequel repose en discordance des formations paléozoïques sédimentaires (formations siluro-dévoniennes constituées de schistes, phyllades et quartzites). Ces formations ont été déposées dans le bassin marqué par une forte subsidence, puis métamorphisées et déformées lors de l'orogenèse varisque (plis d'orientation préférentielle N 110° et plusieurs familles de failles d'orientations différentes)[15].

Sur le territoire de Plourac'h, le bassin est limité à l'ouest, au nord et à l'est par trois importants plutons hercyniens (les massifs granitiques de Huelgoat, de Commana-Plouaret et de Quintin) qui font partie d'un ensemble plus vaste, le batholite médio-armoricain[Note 7]. Ces massifs percent le géologie briovérien qui constitue une des principales unités tectoniques de la région, l'anticlinal briovérien de Yeun Elez-Plourac'h-Callac, avec la zone d'ensellement transverse de Scrignac. Ces schistes briovériens sont les témoins d'une pénéplanation très ancienne à l'ère primaire suivie d'un resoulèvement à l'ère secondaire, contre-coup des plissements pyrénéen et alpin[16].

Urbanisme

Typologie

Plourac'h est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 8] - [17] - [18] - [19]. La commune est en outre hors attraction des villes[20] - [21].

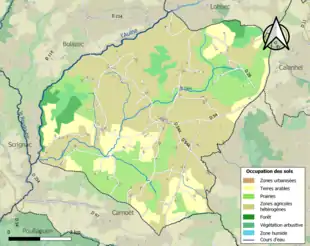

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (91,8 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (90,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (51,3 %), prairies (22,9 %), terres arables (17,6 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (5 %), forêts (3,2 %)[22].

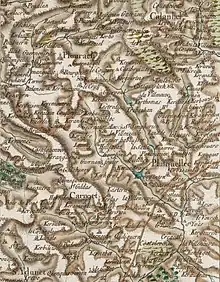

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[23].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Ploegruach en 1329 et vers 1330, Ploegrauch en 1368, Ploegruach en 1405, Plouegraff au XVe siècle, Ploerach en 1535 et en 1536, Ploegroach en 1574, Plorach en 1591[24].

Plourac'h vient de l'ancien breton plou (paroisse) et, semble-t-il, de c'hrac'h (tas, monceau, butte)[25].

Un décret en date du officialisé la nouvelle graphie,"Plourec'h" en lieu et place de la prêcédénte"Plourach".

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Le menhir de Toulhoat, ou Toul Hoat, esy le seul menir subsistant d'un ensemble de trois, les deux autres ayant été détruits au début du XXe siècle.

Le menhir de Toulhoat vu de l'ouest.

Le menhir de Toulhoat vu de l'ouest. Le menhir de Toulhoat vu du sud.

Le menhir de Toulhoat vu du sud.

Moyen-Âge

Plourach est une ancienne paroisse de l'Armorique primitive, qui englobait, semble-t-il, Carnoët[26].

Puis Plourach dépendit de la châtellenie de Carnoët.

L'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, surnommée "la cathédrale de l'Argoat", fut fondée par François Du Mené, chambellan du duc de Bretagne François II (1458-1488).

Église de Plourac'h : blason de la famille de Kerouartz.

Église de Plourac'h : blason de la famille de Kerouartz. Église de Plourac'h : blason de la famille David.

Église de Plourac'h : blason de la famille David.

Temps modernes

En novembre 1719 le marquis de Pontcallec, qui avait été à la tête de la conspiration de Pontcallec, se cacha chez le recteur de Plourach.

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Plourac'h en 1778 :

« Plourach ; sur une hauteur ; à 14 lieues au Nord-Est de Quimper, son évêché ; à 30 lieues de Rennes ; et à 2 lieues et demie de Callac, sa subdélégation. Cette paroisse relève du Roi et ressortit à Carhaix ; on y compte 800 communiants[Note 9] ; la cure est à l'alternative. La haute, moyenne et basse justice de Coatrecar appartient à M. Duparc-Keryvon. Ce territoire est peu cultivé : il est occupé par des landes et les montagnes Darés, qui forment une chaîne ou rideau qui continue jusqu'au Faou, dans une longueur de onze lieues[27]. »

Le XIXe siècle

A. Mareville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Plourac'h en 1853 :

« Plourac'h : commune formée de l'ancienne paroisse de ce nom ; aujourd'hui succursale. (...) Principaux villages : Kernon, Kergus, Kerleron, Gollet, Kergorn, Lessenan, Kerhô, Kerdaniel, Reste-Horniou, Kerbaudouin, Coat-Bloc, Kerindret, Kernivinou, Guerlin, Guerlès, Kermare, Kerambail, Kerdiziout, Pen-an-Golot, Quinplein, Pen-an-Hoat, Keroan, Calanhel, Coat-Rescar, Kerleret. Superficie totale : 3 215 hectares, dont (...) terres labourables 1 421 ha, prés et pâturages 396 ha, bois 11 ha, vergers et jardins 48 ha, landes et incultes 1 239 ha (...). Moulins 4 (de Kerhô, des Prés, Neuf, du Dein ; à eau). Géologie : schiste argileux ; roches amphiboliques et quartz dans le sud-ouest. On parle le breton[28]. »

La Belle Époque

L'église paroissiale de Plourac'h au début du XXe siècle.

L'église paroissiale de Plourac'h au début du XXe siècle. L'église paroissiale de Plourac'h au début du XXe siècle.

L'église paroissiale de Plourac'h au début du XXe siècle. Le calvaire près de l'église de Plourac'h au début du XXe siècle.

Le calvaire près de l'église de Plourac'h au début du XXe siècle.

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Plourac'h porte les noms de 84 soldats morts pour la Patrie pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux 4 (René Jouan, Yves Le Bon, Jean Thoraval et Ange Parchantour) sont morts en Belgique ; 1 (Jean Derrien) est tué à l'ennemi en 1917 dans l'actuelle Macédoine du Nord, 1 (Jean Le Cam) est mort en captivité en Allemagne en 1918 ; les autres sont décédés sur le sol français, dont 5 (Yves Jaouen, Alexandre Le Gall, Guillaume Le Quéré, François Lencot et Yves Monnier) ont été décorés à la fois de la Médaille militaire et de la Croix de guerre[29].

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Plourac'h porte les noms de 7 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ; parmi elles deux soldats tués lors de la Bataille de France au printemps 1940 (Marcel Le Scraigne à Blessy (Pas-de-Calais) et Yves Quelennec à Longueau (Somme) ; deux morts en déportation (Joseph Kerhervé, résistant FTP, membre du Front national, mort le au camp de concentration d'Auschwitz et Théophile Chauvel, probablement réfractaire au STO, mort le au Camp de concentration de Flossenbürg (Allemagne) ; Auguste Dugay, résistant FFI a été fusillé le à Ploufragan ; François Fer, gendarme, a été tué par des soldats allemands le à Roncherolles-en-Bray (Seine-Inférieure)[29].

L'après Seconde Guerre mondiale

Deux soldats originaires de Plourac'h (François Guillou et Louis Rousvoal) sont morts pour la France pendant la Guerre d'Algérie[29].

Politique et administration

Économie

Les entreprises de Plourac'h sont surtout liées à l'agriculture. Le nombre d'agriculteurs est d'à peu près trente sur la commune. Ce sont essentiellement des élevages de vaches laitières et allaitantes et de volailles et d'une ETA (entreprise de services aux agriculteurs). Il y a environ cinq entreprises artisanales, un inséminateur et un bar-tabac-alimentation-restaurant. Il y a aussi deux administrations qui sont la mairie et l'école.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[30]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[31].

En 2020, la commune comptait 328 habitants[Note 10], en diminution de 2,09 % par rapport à 2014 (Côtes-d'Armor : +1,05 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

- L'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, surnommée la « cathédrale de l'Argoat » : édifiée au XIVe siècle (son porche a été réalisé entre 1458 et 1488 par l'atelier ducal du Folgoët[34]) et restaurée au XIXe siècle, elle est classée Monument Historique depuis 1912[35].

_%C3%89glise_03.JPG.webp) Église Saint-Jean-Baptiste : vue extérieure.

Église Saint-Jean-Baptiste : vue extérieure._%C3%89glise_07.JPG.webp) Église Saint-Jean-Baptiste : porche (Vierge à l'Enfant).

Église Saint-Jean-Baptiste : porche (Vierge à l'Enfant)._%C3%89glise_08.JPG.webp) Église Saint-Jean-Baptiste : porche (six apôtres du mur oriental).

Église Saint-Jean-Baptiste : porche (six apôtres du mur oriental).

- La chapelle Saint-Guénolé : élément du patrimoine local et religieux de la commune, la chapelle Saint-Gwénolé du Runors est très ancienne, elle date du XVIe siècle et est bâtie par la famille Gourvinec, seigneurs de Klempétu. Depuis sa première construction sur le run du Rudunos, la chapelle a subi plusieurs remises en état. Les comptes-rendus de fabriques en témoignent[36].

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- « Des schistes argileux gris-verdâtre ou gris-bleuâtre alternent indéfiniment avec des grès micacés et feldspathiques. Localement, la succession de lits schisteux et gréseux est si régulière que la pierre prend un aspect zébré… En règle générale, ces matériaux sont inaptes à livrer des pierres de taille… Ils fournissent essentiellement des moellons assez médiocres, souvent plats, dont le façonnement difficile est souligné quelquefois par les innombrables marques des outils employés aux tentatives d’équarrissage. Dans le bâti, lesdites roches se font remarquer par leur hétérométrie généralisée, leur appareillage irrégulier et fréquemment leur usure prononcée, allant jusqu’à une érosion en creux ou, tout au moins, un net émoussé ». Cf Louis Chauris, « Impacts de l'environnement géologique sur les constructions dans la région de Pontivy au cours de l'histoire », Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, t. 88, , p. 6-7.

- Le batholite hercynien médio-armoricain, orienté approximativement d'ouest en est, est constitué d'une « traînée » de plutons granitiques (Saint-Renan–Kersaint, Plounéour-Menez, Plouaret, Huelgoat, Quintin, Moncontour et Dinan). Cf Louis Chauris, « Pour une géo-archéologie du Patrimoine : pierres, carrières et constructions en Bretagne. Neuvième partie : Le batholite granitique hercynien médio-armoricain », Revue archéologique de l'Ouest, no 35, , p. 241-276 (DOI 10.4000/rao.5626)

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Personnes en âge de communier.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le ).

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le ).

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le ).

- « Station Météo-France Carhaix - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Plourac'h et Carhaix-Plouguer », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Carhaix - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Plourac'h et Saint-Servais », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- Ce socle briovérien de schistes tendres constitue ainsi la série géologique dominante du domaine centre armoricain, jusqu'à la forêt de Paimpont.

- Yann Brekilien (dir.), La Bretagne, Éditions d'Organisation, , p. 35-39.

- Suzanne Durand et Hubert Lardeux, Bretagne, Masson, , p. 74.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- infobretagne.com, « Étymologie et Histoire de Plourac'h ».

- Hervé Abalain, « Noms de lieux bretons - Page 97, Editions Jean-paul Gisserot, ISBN 2877474828 ».

- « Étymologie et histoire de Plourac'h », sur InfoBretagne.com r (consulté le ).

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, vol. 3, Nantes, Vatar Fils Aîné, (lire en ligne), page 429.

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, Rennes, Deniel, (lire en ligne), page 349.

- « Plourac'h- Monument aux Morts », sur www.memorialgenweb.org (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- jean-yves cordier, « La Collégiale du Folgoët. I. L'Autel des anges. », sur aile.com, Le blog de jean-yves cordier, (consulté le ).

- « L'église de Plourac'h », sur InfoBretagne.com (consulté le ). Cette église est entourée d'un enclos paroissial qui témoigne de l'importance de son pèlerinage vers la fin du Moyen Âge et qui comprend un calvaire du XVe siècle, un ossuaire avec des pierres sculptées côté extérieur et des gargouilles. L'église, de grande dimension, impressionne par sa hauteur intérieure et possède une voûte en bois peint, une belle rosace au-dessus de l'autel, deux autels latéraux en bois sculpté polychrome et des sablières. Son porche sud, de style gothique, a conservé les statues des 12 apôtres. Son clocher est de style Beaumanoir. .

- Source : Kevredigezh Sant Gwenole.