Mont Jefferson (Oregon)

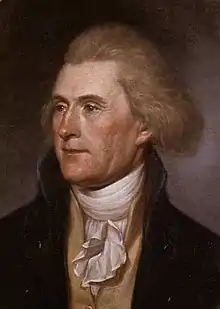

Le mont Jefferson, en anglais Mount Jefferson, est un volcan endormi s'élevant à 3 199 mètres d'altitude dans la chaîne des Cascades, au centre de l'Oregon dans le Nord-Ouest des États-Unis, État dont il est le deuxième plus haut sommet. Il s'agit d'un stratovolcan composé d'andésite, d'andésite basaltique et de dacite. Il abrite quatre glaciers alimentés par d'importantes précipitations neigeuses. Son versant occidental est protégé au sein de la réserve intégrale du Mont Jefferson, créée en 1968, et dans la forêt nationale de Willamette dans le but de conserver sa faune et sa flore. Le versant oriental appartient depuis 1855 à la réserve indienne de Warm Springs, bien que le territoire soit historiquement celui des Molala. La montagne est aperçue par l'expédition Lewis et Clark en 1806 et aussitôt nommée en l'honneur du président Thomas Jefferson. Elle est explorée dans la première moitié du XIXe siècle avant d'être officiellement gravie pour la première fois en 1888 par deux habitants de Salem. Pourtant, le mont Jefferson reste relativement isolé et le pinacle qui surmonte son sommet est en fait le plus technique à escalader de toutes les Cascades. Bien que la montagne n'ait plus connu d'éruption depuis 15 000 ans et que l'activité se soit déplacée vers le sud, le volcan nécessite le maintien d'un niveau de vigilance.

| Mont Jefferson | |||

Vue du mont Jefferson depuis le Three Fingered Jack. | |||

| Géographie | |||

|---|---|---|---|

| Altitude | 3 199 m[1] - [2] - [3] | ||

| Massif | Chaîne des Cascades | ||

| Coordonnées | 44° 40′ 27″ nord, 121° 47′ 58″ ouest[1] - [2] - [4] | ||

| Administration | |||

| Pays | |||

| État | Oregon | ||

| Comtés | Jefferson, Linn | ||

| Ascension | |||

| Première | par R. L. Farmer et E. C. Cross | ||

| Voie la plus facile | Par le glacier Whitewater depuis Jefferson Park au nord | ||

| Géologie | |||

| Âge | 300 000 ans | ||

| Roches | Andésite, andésite basaltique, dacite | ||

| Type | Volcan de subduction | ||

| Morphologie | Stratovolcan | ||

| Activité | Endormi | ||

| Dernière éruption | vers 950[3] | ||

| Code GVP | 322020 | ||

| Observatoire | Observatoire volcanologique des Cascades | ||

| Géolocalisation sur la carte : États-Unis

Géolocalisation sur la carte : Oregon

| |||

Toponymie

La montagne est nommée le par les membres de l'expédition Lewis et Clark d'après leur commanditaire, le président Thomas Jefferson[3] - [5] - [6] - [7]. Ils l'aperçoivent lors de leur voyage de retour par la gorge du Columbia, au niveau de l'embouchure de la rivière Willamette[6] - [8]. Toutefois, Meriwether Lewis ne fait pas figurer ce nom sur sa carte de 1814[9]. Les Britanniques de la Compagnie de la Baie d'Hudson en profitent pour le rebaptiser mont Vancouver sur une carte de 1838[9] - [10] - [11]. Si John Charles Frémont l'évoque à la fin du mois de et le fait figurer sur une carte publiée deux ans plus tard[12], ce n'est qu'en 1859 que son nom américain est officiellement restauré sur une Carte de l'État d'Oregon et du Territoire de Washington[9]. Il s'agit du seul sommet nommé par l'expédition dont le nom original a survécu[13] mais pas du seul volcan de la chaîne des Cascades à l'être d'après un président, puisqu'il a inspiré le nom du mont Adams d'après John Adams en 1839[14] et celui du mont Washington d'après George Washington[15]. Son nom amérindien est Seekseekqua et symbolise un esprit[16].

Géographie

Situation

Le mont Jefferson est situé dans le Nord-Ouest des États-Unis, près du centre de l'État de l'Oregon, sur la limite entre les comtés de Linn à l'ouest et de Jefferson à l'est[2] - [17], tandis que le versant nord-est s'étale sur celui de Marion en dessous de 2 743 mètres[18]. Il s'élève à respectivement 45 et 55 kilomètres à l'ouest de Warm Springs et de Madras, à 70 kilomètres au nord-ouest de Redmond, à respectivement 50 et 85 kilomètres au nord-nord-ouest de Sisters et de Bend, tandis que Salem, la capitale de l'Oregon, est à une centaine de kilomètres à l'ouest, Portland, la ville la plus peuplée, à 115 kilomètres au nord-ouest et Eugene à 125 kilomètres au sud-ouest. Les côtes de l'océan Pacifique se trouvent à un peu moins de 200 kilomètres à l'ouest. Le volcan le plus proche est le Three Fingered Jack à 23 kilomètres au sud mais le sommet plus élevé le plus proche est Crater Rock, un pic secondaire du mont Hood, à 77 kilomètres au nord[2]. Ces sommets font partie de la chaîne des Cascades[2].

Topographie

_topographic_map-fr.svg.png.webp)

Le mont Jefferson est un volcan en sommeil. Il culmine à 3 199 mètres d'altitude[2] - [3], soit le deuxième plus élevé de l'Oregon[19] après le mont Hood[20]. Sa base se situant entre 1 700 et 2 000 mètres d'altitude, il s'élève d'environ 1 500 mètres. Il présente, malgré l'érosion sur son versant occidental, une forme conique assez grossière surmontée par un pinacle distinctif. Toute présence de cratère volcanique a en revanche disparu. Il est prolongé au sud par une longue arête pratiquement jusqu'au Three Fingered Jack. Sa hauteur de culminance est de 1 760 mètres par rapport au col Santiam, à 1 439 mètres d'altitude[2] - [19], ce qui en fait le troisième de l'État[19] après le mont Hood et le pic Sacajawea[20].

Hydrographie

Le versant occidental du mont Jefferson appartient au bassin de la Willamette et plus précisément de la North Santiam. Y prennent leur source, du nord au sud, le Whitewater Creek et ses affluents directs ou indirects en rive gauche, le Russell Creek et le Jeff Creek, ainsi que le Milk Creek qui rejoint la North Santiam par le biais du Pamelia Creek. Le versant oriental appartient au bassin de la rivière Deschutes et plus précisément de la Metolius. La rivière Whitewater naît au nord-est, rejointe par le Milk Creek (homonyme du précédent) dont la source est un peu plus au sud. Puis s'écoulent au sud-est le Parker Creek et le Jefferson Creek qui reçoit ses eaux en rive gauche[2] - [21].

Le lac le plus étendu autour du mont Jefferson est le lac Pamelia, long de 800 mètres et d'une largeur maximale de près de 500 mètres, sur son piémont sud-ouest. À l'ouest se trouve le lac Whitewater, au nord les lacs Russel, Bays, Scout, Park et Rock, tandis qu'au sud figurent les lacs Coyote, Hunts, Hanks et Table, ce dernier étant le seul appartenant au bassin de la Deschutes[2]. Ils sont retenus par d'anciennes moraines[21].

Le mont Jefferson abrite environ 35 névés et glaciers s'étendant au-delà de 1 877 mètres d'altitude pour une superficie cumulée de 5,5 km2[22]. Ils sont issus de la dernière grande glaciation, vers 25 000 à 20 000 ans BP, puis d'un petit âge glaciaire entre 5 000 et 4 500 ans BP environ[22]. Le glacier Whitewater, sur le versant oriental, est de loin le plus vaste d'entre eux et possède une largeur, du nord au sud, de trois kilomètres environ[2] - [22]. Au sud-est du sommet se trouve le glacier Waldo, alors qu'au nord-ouest figurent les glaciers Jefferson Park et Russel[2] - [22]. Au début du XXe siècle, deux autres glaciers étaient présents sous le sommet : le glacier Milk Creek à l'ouest et le glacier Timberline au sud-ouest[22]. En 1915-1916, Ira A. Williams de l'Oregon Bureau of Mines and Geology, après avoir nommé ces glaciers, rapporte que le glacier Milk Creek présente deux lobes. Toutefois, en 1917, L. Hatch note déjà un retrait des glaciers, notamment Russell et Jefferson Park avec la présence de moraines. Les dimensions qu'il donne du glacier Whitewater sont deux fois et demie plus importantes que celles actuelles. À la fin des années 1930, le glacier Milk Creek n'est plus constitué que par des plaques de glace inertes couvertes de débris rocheux et il cesse de figurer sur les cartes[22]. Le glacier Timberline est photographié par A.J. Gilardi en 1937 et décrit par Kenneth N. Phillips l'année suivante[22].

Géologie

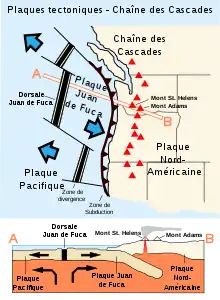

L'arc volcanique des Cascades apparaît à l'aplomb d'une zone de subduction, Cascadia, 36 millions d'années BP, formée par l'enfoncement d'un reliquat de la plaque Farallon, la plaque Juan de Fuca sous la plaque nord-américaine. L'activité volcanique diminue, entre 17 et 12 millions d'années BP, au cours du Miocène. Toutefois, avec la séparation simultanée de la plaque Explorer et l'épaississement de la zone de subduction, l'angle du plan de Wadati-Benioff augmente. Les frictions deviennent plus intenses, le relief s'accroît et le volcanisme reprend entre 7 et 5 millions d'années BP, au début du Pliocène[23] - [24]. Si le volcanisme apparaît dans la zone vers 3,9 millions[25] à 2,5 millions d'années BP[21], le mont Jefferson ancestral n'apparaît par émission d'une grande quantité de lave que vers 700 000 ans BP[25] - [26].

Le mont Jefferson est un stratovolcan composé d'andésite, d'andésite basaltique et de dacite reposant sur un socle de basalte[25] - [21]. L'étude de Kenneth G. Sutton a révélé que la montagne est composée d'environ 75 % de lave et 25 % d'éjectas[27]. Parmi les traces d'érosion provoquée par les glaciers figurent des moraines derrière lesquelles se sont formés plusieurs lacs glaciaires. Certains ont rompu leur barrage naturel et sont responsables d'inondations et de coulées de boue, comme ce fut le cas en [21] - [28].

Climat

Le mont Jefferson se situe sur la crête principale des High Cascades[29] et agit comme une barrière face aux vents dominants d'ouest venant de l'océan Pacifique. Il est situé dans une zone où la couverture nuageuse est présente en moyenne 150 jours par an[30]. Il reçoit de ce fait une importante quantité de précipitations, qui peut atteindre 3 800 millimètres entre 1 500 et 2 500 mètres d'altitude sur le versant occidental mais décroît graduellement en approchant du sommet[30]. Elles se produisent sous forme de neige en hiver[25]. La station de Bald Peter, bien qu'elle soit située à seulement 1 650 mètres d'altitude sur le versant oriental du mont Bachelor, est la seule à présenter un enneigement significatif du mont Jefferson. Celui-ci, enregistré depuis 1973, culmine début avril en moyenne à 1,9 mètre avec des extremums situés entre 80 centimètres et 3,6 mètres (record enregistré en 1975) à cette même période[31]. Les moyennes pluviométriques annuelles chutent sur les piémonts orientaux de la chaîne, en dessous de 1 500 mètres d'altitude, par le phénomène d'ombre pluviométrique[30] - [32]. La station de Marion Forks est située sur le versant occidental, au sud-ouest du sommet, mais ne se situe qu'à 800 mètres d'altitude dans la vallée de la North Santiam ce qui fait que l'enneigement est très variable d'une année à l'autre. Les précipitations neigeuses peuvent s'y produire de fin octobre à début mai et atteignent en moyenne 2,9 mètres mais même en février l'épaisseur du manteau neigeux ne dépasse pas 35 centimètres en moyenne, pour disparaître totalement dès avril[31] - [33]. Les étés sont frais et les hivers très humides. Quelques influences continentales peuvent se faire sentir, accentuant les variations saisonnières[34].

Faune et flore

_(desD0002a).jpg.webp)

Le mont Jefferson fait partie de l'écorégion des étages alpin et subalpin des Cascades qui correspond aux plus hauts sommets volcaniques enneigés de la chaîne s'élevant au-delà de 2 000 mètres d'altitude, au-dessus des prairies d'altitude ; celle aussi des torrents, des cirques et des lacs glaciaires. Les glaciations du Pléistocène ont fortement remodelé le paysage et ont laissé des moraines et des vallées « en U ». La végétation est adaptée à ces conditions d'altitude, de froid et de neige. Quelques spécimens de Pruche subalpine (Tsuga mertensiana), de Sapin subalpin (Abies lasiocarpa) et de Pin à écorce blanche (Pinus albicaulis) parsèment les prairies subalpines composées de plantes herbacées et de buissons au niveau de la limite des arbres[35] - [36], située généralement entre 1 800 et 2 100 mètres d'altitude[37] et au-delà de 2 200 mètres d'altitude sur le versant septentrional[26]. Un peu plus bas se rencontrent le Sapin gracieux (Abies amabilis), le Sapin noble (Abies procera), le Pin argenté (Pinus monticola), le Pin tordu (Pinus contorta) et le Pin à sucre (Pinus lambertiana)[25]. Au niveau des piémonts se trouvent le Sapin blanc (Abies alba), Pin d'Oregon (Pseudotsuga menziesii), la Pruche de l'Ouest (Tsuga heterophylla), le Pin ponderosa (Pinus ponderosa), le Cèdre de l'Ouest (Thuja plicata) et, en sous-bois, l'Érable circiné (Acer circinatum)[25]. Carex breweri, Carex heteroneura var. chalciolepis, Carex nigra et Aster alpinus peuplent les tourbières[35] - [36]. Les lupins, les lys, les asters, les phlox, les digitales, les rhododendrons[38], dont l'espèce Rhododendron macrophyllum, et la Xérophylle tenace (Xerophyllum tenax) représentent l'essentiel des plantes à fleurs. Au-delà, la roche et les névés sont très présents[35] - [36].

Parmi les mammifères carnivores présents au mont Jefferson figurent l'Ours noir (Ursus americanus), le coyote (Canis latrans), le puma (Puma concolor)[25] - [39], le Renard roux (Vulpes vulpes), le Raton laveur (Procyon lotor), la Martre d'Amérique (Martes americana), l'Hermine (Mustela erminea), la Belette à longue queue (Mustela frenata), le Vison d'Amérique (Neovison vison), la Loutre de rivière (Lontra canadensis) et le Lynx roux (Lynx rufus)[39]. Le Wapiti de Roosevelt (Cervus canadensis roosevelti), le Cerf à queue noire (Odocoileus hemionus columbianus) et le Cerf mulet des montagnes Rocheuses (Odocoileus hemionus hemionus) sont des cervidés que l'on peut rencontrer également à la belle saison[25] - [39]. Si ce dernier migre vers les déserts de l'Est de l'Oregon en hiver, les précédents descendent vers l'ouest[25]. La Musaraigne errante (Sorex vagrans), la Musaraigne palustre (Sorex palustris) et la Taupe du Pacifique (Scapanus orarius) représentent les insectivores[39]. Deux espèces de chiroptères sont connues : la Petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et la Chauve-souris argentée (Lasionycteris noctivagans)[39]. Le Pika d'Amérique (Ochotona princeps)[25] - [39] et le Lièvre d'Amérique (Lepus americanus) sont deux espèces de lagomorphes[39]. De nombreux rongeurs sont également présents, parmi lesquels la Marmotte à ventre jaune (Marmota flaviventris)[25] - [39], le Castor de montagne (Aplodontia rufa), le Tamia amène (Tamias amoenus), le Tamia de Townsend (Tamias townsendii), le Spermophile à manteau dorée (Spermophilus lateralis), l'Écureuil occidental (Sciurus griseus), l'Écureuil de Douglas (Tamiasciurus douglasii), le Gaufre à poches de montagne (Thomomys monticola), le Castor du Canada (Castor canadensis), la Souris sylvestre (Peromyscus maniculatus), le Rat à queue touffue (Neotoma cinerea), le Campagnol de Richardson (Microtus richardsoni), la Souris sauteuse du Pacifique (Zapus trinotatus) et le Porc-épic d'Amérique (Erethizon dorsatum)[39]. Les oiseaux sont répandus : Canard colvert (Anas platyrhynchos), Autour des palombes (Accipiter gentilis), Épervier brun (Accipiter striatus), Buse à queue rousse (Buteo jamaicensis), Tétras sombre (Dendragapus obscurus), Perdrix grise (Perdix perdix), Pluvier kildir (Charadrius vociferus), Chevalier grivelé (Actitis macularius), Goéland de Californie (Larus californicus), Pigeon à queue barrée (Patagioenas fasciata), Grand-duc d'Amérique (Bubo virginianus), Chevêchette naine (Glaucidium gnoma), Engoulevent d'Amérique (Chordeiles minor), Colibri roux (Selasphorus rufus), Pic flamboyant (Colaptes auratus), Grand Pic (Dryocopus pileatus), Pic maculé (Sphyrapicus varius), Pic chevelu (Picoides villosus), Pic à tête blanche (Picoides albolarvatus), Pic tridactyle (Picoides tridactylus) ; pour le seul ordre des passereaux, le plus représenté, Moucherolle des saules (Empidonax traillii), Moucherolle à côtés olive (Contopus cooperi), Hirondelle bicolore (Tachycineta bicolor), Mésangeai du Canada (Perisoreus canadensis), Geai de Steller (Cyanocitta stelleri), Grand Corbeau (Corvus corax), Cassenoix d'Amérique (Nucifraga columbiana), Mésange à tête noire (Poecile atricapillus), Mésange de Gambel (Poecile gambeli), Mésange à dos marron (Poecile rufescens), Sittelle à poitrine rousse (Sitta canadensis), Sittelle pygmée (Sitta pygmaea), Grimpereau brun (Certhia americana), Cincle d'Amérique (Cinclus mexicanus), Troglodyte familier (Troglodytes aedon), Merle d'Amérique (Turdus migratorius), Grive à collier (Ixoreus naevius), Grive solitaire (Catharus guttatus), Solitaire de Townsend (Myadestes townsendi), Roitelet à couronne dorée (Regulus satrapa), Roitelet à couronne rubis (Regulus calendula), Pipit d'Amérique (Anthus rubescens), Viréo à tête bleue (Vireo solitarius), Piranga à tête rouge (Piranga ludoviciana), Roselin de Cassin (Haemorhous cassinii), Roselin à tête grise (Leucosticte tephrocotis), Tarin des pins (Spinus pinus), Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra), Tohi à queue verte (Pipilo chlorurus), Junco ardoisé (Junco hyemalis), Bruant à couronne blanche (Zonotrichia leucophrys), Bruant à couronne dorée (Zonotrichia atricapilla), Bruant fauve (Passerella iliaca) et Bruant de Lincoln (Melospiza lincolnii) ont été inventoriés autour du mont Jefferson[39]. Des espèces d'amphibiens et de reptiles ont également été repertoriées ; elles comprennent la Salamandre à longs doigts (Ambystoma macrodactylum), la Salamandre géante de Californie (Dicamptodon ensatus), le Triton rugueux (Taricha granulosa), la Grenouille-à-queue côtière (Ascaphus truei), le Crapaud boréal (Anaxyrus boreas), la Rainette du Pacifique (Pseudacris regilla), la Grenouille à pattes rouges (Rana aurora), la Grenouille maculée de l'Oregon (Rana pretiosa), l'Iguane pygmée à cornes courtes (Phrynosoma douglassii), la Couleuvre rayée (Thamnophis sirtalis) et la Couleuvre du Nord-Ouest (Thamnophis ordinoides)[39]. La moitié environ des lacs qui entourent le mont Jefferson, entre 1 500 et 1 800 mètres, sont peuplés de la Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)[25] - [40].

Histoire

Histoire éruptive

Entre 730 000[26] et 680 000 ans BP[25], avant la dernière inversion du champ magnétique terrestre, un vaste plateau volcanique est créé par l'émission de 97,5 km3 de laves. Elles constituent la formation de Minto Lavas[27] - [41] et plusieurs volcans boucliers sont englobés dans ce plateau[21] - [27]. Il est toutefois fortement érodé au cours des glaciations avant que naisse le mont Jefferson moderne.

Celui-ci voit le jour vers 300 000 ans BP[21] avec l'apparition d'une bouche éruptive de type explosif autour de laquelle se met en place par la suite un cône riche en éjectas, qui compose le cœur du volcan actuel[42]. En effet, la plus grande partie de cette structure est ensuite recouverte par 21[27] à 25 km3 de coulées de lave d'andésite basaltique[21] constituant la formation de Main Cone Lavas[27]. Elles présentent une épaisseur d'un mètre et demi à douze mètres près du sommet de ce cône primitif et croissent au pied de la montagne. L'absence de traces de lahar ou de coulée de boue associées à cette formation suggère que ces éruptions se sont déroulées au cours d'une période interglaciaire[21] - [27]. Le volcan entre par la suite dans une phase de sommeil pour une durée indéterminée. Des glaciers se forment directement sur la surface du cône primitif et l'érodent en partie[43].

Lors de son réveil, le volcan émet un volume de 4 km3 environ de lave andésitique et construit un nouveau cône par-dessus le précédent[27]. Il atteint près de 3 700 mètres d'altitude[42] - [44]. Ces coulées sont plus épaisses et plus visqueuses que celles de Main Cone Lavas[44]. Dans le même temps, deux importants groupes de cônes satellites se forment de part et d'autre de ses flancs. Le complexe septentrional apparaît dans l'actuelle zone de Jefferson Park, au pied du volcan, tandis que le complexe méridional émerge trois kilomètres au sud du sommet et compose les roches rouge-brun de Goat Peak[42] - [43]. De plus, de l'andésite riche en silice est émise depuis des fissures sur ce même versant. Une longue période de sommeil s'ensuit de nouveau. De vastes glaciers érodent alors l'essentiel des laves produites au cours de cette seconde phase et un tiers au moins des roches du cône original. L'érosion est la plus intense sur le versant occidental. En conséquence, l'actuel sommet est constitué par les laves solidifiées précédemment écoulées sur le versant oriental[43] - [45].

Entre 100 000 et 35 000 ans BP, au cours d'un nouveau maximum glaciaire, la nature des éruptions devient explosive et produit des éjectas riches en ponces ainsi que des nuées ardentes[21] - [28]. À cette époque[46], une éruption en particulier émet des cendres jusque dans le Sud-Est de l'actuel Idaho[21] - [25] - [28] tandis qu'une épaisseur de deux mètres d'éjectas recouvre les alentours du volcan dans un rayon de vingt kilomètres[21]. La dernière éruption du mont Jefferson lui-même se produit vers 15 000 ans BP[21] - [25] - [28]. Toutefois, l'activité volcanique se déplace vers le sud. Ainsi, une éruption survient à Forked Butte vers 4500 av. J.-C.[42] - [47], suivie d'une autre, de nature similaire, qui remonterait à l'an 950 environ, avec une coulée de lave émise depuis South Cinder Peak en direction du lac Marion à l'ouest[3] - [47].

Histoire humaine

La région du mont Jefferson est le territoire traditionnel des Molala. Comme l'a mis en évidence le pionnier John Minto vers le milieu du XIXe siècle, ces Amérindiens ont tracé trois remarquables sentiers bien distincts, d'est en ouest, desquels partent de nombreuses branches à travers tout leur territoire. Le sentier central relie alors les vallées de la North Santiam à celle de la Metolius en passant par le lac Marion. Les Molala migrent en fonction des saisons d'un versant à l'autre des High Cascades. Ils pêchent du saumon et collectent des baies, des fruits secs, des graines, des racines, des herbes sèches et de l'obsidienne. Toutefois, leur population est toujours demeurée restreinte en raison du climat et de la topographie difficiles[48].

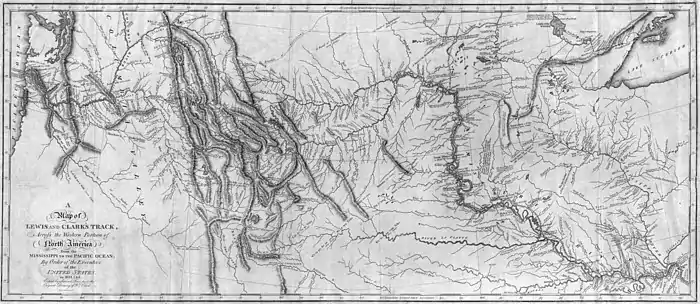

Après que le mont Jefferson eut été découvert et nommé par l'expédition Lewis et Clark en 1806, David Douglas est le premier Occidental, en empruntant le sentier septentrional des Molala, à l'approcher d'aussi près, en 1825, soit un an seulement après l'établissement de Fort Vancouver. Peter Skene Ogden fait probablement de même l'année suivante, en traversant la chaîne des Cascades. Nathaniel Jarvis Wyeth l'observe depuis la vallée de la rivière Deschutes, à l'est, à deux reprises, en 1834 puis 1835[7]. Dans les années suivantes, plusieurs tentatives d'ouverture de nouveaux itinéraires sont entreprises et la région devient plus familière. En , John Strong Newberry et Henry Larcom Abbot, dans le cadre des Pacific Railroad Surveys, tentent d'approcher le mont Jefferson au plus près depuis la vallée de la Metolius mais sont stoppés dans les gorges du Cabot Creek[7].

Une ascension pourrait avoir été réalisée dès 1860 mais elle n'est pas confirmée[7]. En 1878, J.W. Goad de la mission d'exploration dirigée par George Wheeler, en remontant vers le nord depuis le Crater Lake le long de la vallée de la Deschutes, estime le mont Jefferson impraticable en raison de la saison déjà tardive[49]. La première ascension officielle du sommet est réalisée le par Ray L. Farmer et E. C. Cross, originaires de Salem, par l'arête méridionale. George J. Pearce les accompagne jusqu'au pied du pinacle sommital. Les trois hommes profitent, selon les propres mots de Farmer, d'une saison particulièrement clémente en neige qui leur permet d'atteindre sans difficulté le pied du mont Jefferson, où ils établissent leur camp de base. Il leur faut cinq heures pour couvrir une distance qu'ils estiment à cinq kilomètres et atteindre le pied du pinacle. Ils y découvrent une bouteille dans laquelle sont inscrits les noms de précédents alpinistes ayant dû renoncer à l'escalade finale. Après une courte pause, Farmer et Cross décident de contourner le pinacle par le sud-ouest. Pearce les perd de vue pendant une heure avant qu'ils ne l'interpellent depuis la cime sud-est, la plus basse. Il juge que la traversée pour rejoindre la cime la plus haute du pinacle ne présente pas de difficulté. Il attend néanmoins « un temps considérable » avant de les apercevoir de nouveau. Les trois hommes se retrouvent après trois heures d'absence. Un compte-rendu grossier de l'ascension paraît dans le Daily Statesman, le 17 août. Il faut toutefois attendre le pour que Pearce ne publie un rapport détaillé dans The Oregonian[50]. Entre-temps, le guide Lem Gates découvre en 1897 le cartouche laissé dans la fissure d'un rocher à la cime du pinacle. En effet, il accompagne le 14 juillet le major Charles E. Roblin et Musa Geer de Salem, ainsi que Pearl Blackerby et Helen Hibbard de Silverton, puis le 5 août de nouveau Charles E. Roblin avec le juge George H. Burnett, J. H. Collins et E. C. Neal. Lors de la première ascension, Gates noue une corde au sommet du pinacle pour ses clients et en profite pour hisser une boîte laissée quelques années plus tôt à sa base par l'expédition Kirby des Mazamas. Trois semaines plus tard, après avoir de nouveau atteint le pinacle par l'arête méridionale, ils subissent un orage et plusieurs membres de l'ascension ressentent des décharges électriques dues à la foudre. Le juge Burnett en rend compte trois jours plus tard dans le Daily Statesman[50]. La première ascension en solitaire est réalisée par Sherman Barnham le [50]. Le sommet est gravi par le versant septentrional pour la première fois en par S.S. Mohler d'Oregon City, qui répète l'ascension trois ans plus tard en compagnie de L. J. Hicks, ce qui constitue les cinquième et sixième ascensions du mont Jefferson[50].

L'exploitation forestière fait son apparition le long des vallées sur les piémonts occidentaux du mont Jefferson dans les années 1880, avec l'établissement de la ville de Henness, désormais Gates. Les bûcherons pratiquent par la même occasion la chasse et la pêche ; ils notent l’extraordinaire richesse en vie sauvage de la région. Les piémonts orientaux demeurent préservés par la création de la réserve indienne de Warm Springs[51] dès 1855[52]. Au tournant du siècle, cette activité humaine amène un tourisme croissant[51].

En 1898, Frederick G. Plummer rapporte l'émission de colonnes de fumée et de vapeur au mont Jefferson le mais aucune éruption n'est confirmée[53]. La première description complète de la montagne est effectuée en 1900 à partir de Hunts Cove, au sud, puis complétée en 1903 par les observations du géologue Israel Cook Russell qui arpente le versant oriental[7]. En 1915, Ira A. Williams de l'Oregon Bureau of Mines and Geology explore à son tour la région du mont Jefferson[7]. Une des études les plus complètes du volcan est réalisée en 1925 par Edwin T. Hodge, un ancien professeur de géologie à l'université d'Oregon, qui s'intéresse aussi à ses glaciers[7] - [22]. Pourtant, en raison de son isolement, il éveille peu d'intérêt scientifique. Une autre étude portant sur son histoire glaciaire et éruptive est réalisée en 1974 par Kenneth G. Sutton[45].

En 1930, le mont Jefferson fait l'objet d'un classement par le Service des forêts des États-Unis en zone primitive (primitive area en anglais). Trois ans plus tard, sa superficie est portée à 148,3 km2[25]. Pourtant, avec la ratification du Wilderness Act en 1964, contrairement à beaucoup d'autres zones primitives, le mont Jefferson n'intègre pas immédiatement le National Wilderness Preservation System ; cette exception est rectifiée en 1968[25].

Activités

Randonnée et ascension

Le mont Jefferson est accessible depuis l'ouest par des routes forestières ou directement des sentiers quittant l'Oregon Route 22[54]. Il existe deux approches principales vers la montagne : par Jefferson Park au nord, plutôt à la fin du printemps lorsque le manteau neigeux est stable, ou par le lac Pamelia au sud-ouest, possible toute l'année grâce à la stabilité de la roche[25] - [54]. L'itinéraire le plus fréquenté emprunte le glacier Whitewater depuis le nord[25] - [54]. Il nécessite dix à douze heures de marche depuis Jefferson Park[54] pour une distance de 30 kilomètres aller-retour et un dénivelé de 1 800 mètres[37]. Il offre une ascension finale du pinacle sommital cotée 4[54]. Un autre itinéraire également apprécié, toujours par le nord, passe par le glacier Jefferson Park[37] - [54]. Il nécessite deux heures de moins environ mais est plus technique à pied, notamment parce que la voie d'escalade finale la plus directe et la plus facile est cotée 5.2[54], quoique plus facile en ski de randonnée[37]. Il est long de 24 kilomètres et propose un dénivelé de 1 700 mètres[37]. Un troisième itinéraire en ski de randonnée, assez similaire au précédent en termes de profil mais moins technique, est possible par le nord en traversant le glacier Russell[37]. L'ascension depuis Pamela Lake, d'une longueur de seulement 19 kilomètres avec un dénivelé de 2 100 mètres[37] est la plus aisée à pied mais est considérée comme dépourvue d'intérêt. Elle se fait soit par l'arête sud-ouest[37] - [54] soit, essentiellement en ski de randonnée, par la ravine de North Milk Creek[37]. Un névé particulièrement abrupt doit être traversé dans la partie finale afin de rejoindre l'itinéraire nord et ainsi avoir accès aux voies d'escalade du pinacle[54]. Une variante, depuis le sud, longe l'arête méridionale depuis Hunt's Cove et nécessite également dix à douze heures de marche[54] pour 29 kilomètres aller-retour[37]. Des voies plus techniques dans les parois du pinacle sont cotées jusqu'à 5.7[54]. Il est possible de les gravir avec des crampons et des piolets mais, dans ce cas, il est nécessaire de s'assurer de la dureté de la glace[54]. Ces passages obligatoires dans une roche parfois instable pour atteindre la cime du pinacle font probablement du mont Jefferson le plus technique des sommets des Cascades, bien que peu dangereux[25] - [54].

La réserve intégrale du Mont Jefferson dispose de 310 kilomètres de sentiers, dont 64 kilomètres du Pacific Crest Trail[25] - [40] qui contourne le sommet par l'ouest. Ce tronçon est généralement considéré comme le plus beau de l'Oregon[25]. En revanche, la pratique du ski de fond est difficile dans la zone en raison de son isolement[25].

Protection environnementale

_(wascDA0101).jpg.webp)

Le versant occidental du mont Jefferson est protégé depuis 1968 au sein de la réserve intégrale du Mont Jefferson (en anglais : Mount Jefferson Wilderness) dont la superficie a progressivement été portée à 450 km2[25]. Elle s'échelonne depuis 914 mètres d'altitude jusqu'à la cime du mont Jefferson à 3 199 mètres d'altitude[25]. La réserve a pour but de garantir un air et une eau purs, ainsi qu'un habitat préservé pour les plantes et les animaux rares et menacés[55]. Elle autorise la pratique de la randonnée pédestre, du trekking, de l'escalade, du canoë-kayak, du rafting, de la randonnée équestre, de l'observation ornithologique ou encore de l'astronomie amateur mais interdit généralement tout type de véhicule à moteur et les groupes de plus de douze personnes[55]. La réserve est gérée conjointement[56] par la forêt nationale de Willamette[25], qui a été créée en 1933[57] et couvre 6 790 km2[58], par la forêt nationale de Deschutes[25], qui a été créée en 1908[57] et couvre 6 462 km2[58], et par la forêt nationale du Mont Hood, qui a été créée en 1924[57] et couvre 4 524 km2[58]. Toutefois, l'intégralité du versant occidental se trouve dans la forêt nationale de Willamette, celle de Deschutes n'incluant qu'une toute petite partie du versant méridional jusqu'à Goat Peak, tandis que celle du mont Hood s'arrête vers Park Butte au nord.

Le versant oriental appartient à la réserve indienne de Warm Springs qui s'étend sur 2 640 km2. Créée en 1855, elle est composée des tribus confédérées de Warm Springs, Wasco et Païutes[52].

Évaluation et prévention des risques

_(wascDA0098a).jpg.webp)

Le mont Jefferson est considéré comme endormi et présente le plus fort aléa d'éruption de la région[28], sa probabilité annuelle étant estimée à un pour 100 000[46]. Le risque majeur induit par le volcan réside dans d'éventuels avalanches de débris et lahars, qui pourraient survenir même en l'absence d'éruption, et pourraient affecter les vallées dans un rayon de cinquante kilomètres[28] - [46]. En particulier, ils pourraient inonder des réservoirs d'eau potable, à l'instar des lacs Detroit et Billy Chinook, et créer des débordements voire des ruptures de barrages[28]. Une remontée de magma entraînerait des coulées de lave pouvant atteindre une dizaine de kilomètres, la projection d'éjectas voire, en cas d'explosion du cône principal, l'émission de nuées ardentes[28]. C'est pourquoi, malgré les incertitudes liées au manque de connaissances dû à l'ancienneté des dernières éruptions, une carte des risques a été dressée, distinguant deux zones en fonction de leur distance au sommet et en tenant compte du relief. La première, qui s'étend jusqu'à huit à seize kilomètres du sommet, est potentiellement soumise à des phénomènes directs dévastateurs ; la seconde, plus distante, pourrait connaître des retombées indirectes notamment dans les vallées de la Breitenbush, de la North Santiam, du Shitike Creek, de la Whitewater et de la Metolius[28] - [59]. Si la densité de population est très faible dans cette zone, les touristes devraient être immédiatement prévenus en cas de danger. Des actions de sensibilisation, incluant des plans d'évacuation, sont menées auprès des populations. D'autre part, afin de prévenir toute éruption, les scientifiques enregistrent les séismes, les déformations et les variations de température au sol ou encore le changement de nature des gaz, autant de signes d'une éventuelle remontée de magma[28]. La présence de sources chaudes dans la vallée de la Breitenbush, juste en dehors de la réserve intégrale du Mont Jefferson, suggère d'ailleurs sa présence à une profondeur relativement faible[25] - [42].

Culture populaire

_(wascDA0049a).jpg.webp)

Une légende indienne raconte que le mont Jefferson est l'une des montagnes qui aurait servi aux Amérindiens de refuge lors du déluge. En raison des inondations répétées, ils avaient creusé un canoë dans le tronc du plus grand cèdre de la région. Lors de la troisième inondation, la plus importante, ils firent monter leur plus valeureux jeune homme et leur plus belle jeune fille, avec de la nourriture pour plusieurs jours, avant que les eaux n'emportent tout dans la vallée. La pluie dura plusieurs jours. Lors de la troisième éclaircie, le couple d'occupants du canoë vit une terre émergée et l'homme pagaya dans sa direction. Lorsque les eaux se retirèrent, le canoë resta perché au sommet de la montagne. Quand la vallée fut totalement asséchée, ils descendirent la montagne et construisirent leur nouvelle maison à son pied. Selon la légende, tous les Indiens sont les descendants de ce couple. Le canoë serait toujours visible au sommet du mont Jefferson et se serait depuis changé en pierre[60].

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- (en) L. Hatch, « The glaciers of Mount Jefferson [Oregon] », Mazama, vol. 5, no 2, , p. 136-139

- (en) Edwin T. Hodge, « The geology of Mt. Jefferson », Mazama, vol. 7, no 2, , p. 25-28

- (en) Elver Voth, A Survey of the Vertebrate Animals of Mount Jefferson, Oregon : thesis, université d'Oregon, , 201 p. (lire en ligne)

- (en) Charles A. Wood et Jürgen Kienle, Volcanoes of North America, Cambridge, Cambridge University Press, , 1re éd., 357 p., poche (ISBN 978-0-521-43811-7, LCCN 90001516, lire en ligne), p. 177-178

- (en) Stephen L. Harris, Fire Mountains of the West: The Cascade and Mono Lake Volcanoes (3rd ed.), Missoula (Mont), Mountain Press Publishing Company, , 3e éd., 454 p., poche (ISBN 978-0-87842-511-2, LCCN 2005015629), p. 202 et suivantes

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Ressources relatives à la géographie :

- (en) Mount Jefferson, Oregon, United States Geological Survey, Observatoire volcanologique des Cascades, Vancouver

- (en) The Volcanoes of Lewis and Clark - Mount Jefferson, Oregon, United States Geological Survey

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Mount Jefferson (Oregon) » (voir la liste des auteurs).

- Visualisation sur l'USGS.

- (en) Mount Jefferson, Oregon, peakbagger.com

- (en) Jefferson - Summary, Global Volcanism Program, Smithsonian Institution

- (en) The NGS Data Sheet

- (en) Lyn Topinka, The Volcanoes of Lewis and Clark - Mount Jefferson, Oregon, United States Geological Survey, 29 juin 2004

- (en) Lyn Topinka, Cascade Range Volcanoes - Volcano Names - Volcanoes and History, observatoire volcanologique des Cascades, United States Geological Survey, Vancouver, Washington, 9 mars 2011

- (en) [PDF] Voth 1963, p. 13-17

- (en) Lyn Topinka, The Volcanoes of Lewis and Clark - Volcano Sitings 1805 and 1806, United States Geological Survey, 19 mars 2004

- (en) Allen Doc Wesselius, A Lasting Legacy - Part IV, Columbia Magazine, Vol. 15, no 4, hiver 2001-2002

- (en) Library of Congress, Library of Congress Subject Headings, Cataloging Policy and Support Office, page 3773

- (en) Robert Greenhow, Memoir, historical and political, on the northwest coast of North America, and the adjacent territories, United States Dept. of State, United States Congress Senate Select Committee on the Oregon Territory, Blair and Rives Printers, Washington, 1840, page 14

- (en) Lyn Topinka, John C. Fremont, U.S. Exploring Expedition - Volcanoes and History, observatoire volcanologique des Cascades, United States Geological Survey, Vancouver, Washington, 7 février 2011

- (en) Oregon Wild Madness - Mountains (Round 3), Oregon Wild

- (en) Lyn Topinka, Cascade Range Volcanoes: Historical Timeline - Volcanoes and History, observatoire volcanologique des Cascades, United States Geological Survey, Vancouver, Washington, 1er mars 2011

- (en) Mount Washington Wilderness - General Information

- (en) Wahclellaspirit, The Majestic Columbia River Gorge: A Journey Treasured Throughout Time, Xlibris, 2012 (ISBN 9781479758838), page 313

- (en) Feature Detail Report for: Mount Jefferson, Geographic Names Information System, United States Geological Survey

- (en) Mount Jefferson-North Ridge, Oregon, peakbagger.com

- (en) Mount Jefferson, bivouac.com

- (en) Peaks In Oregon, bivouac.com

- (en) Lyn Topinka, Mount Jefferson Volcano, Oregon - Description, observatoire volcanologique des Cascades, United States Geological Survey, Vancouver, Washington, 23 décembre 2005

- (en) Keith Jackson, Glaciers of Oregon, Glaciers of the American West, Portland State University, 6 juin 2005

- (en) Catherine L. Townsend, John T. Figge, Northwest Origins - An Introduction to the Geologic History of Washington State, The Burke Museum of natural history and culture

- (en) The Cascade Episode (37 million years ago to present) - Evolution of the Modern Pacific Northwest, The Burke Museum of natural history and culture

- (en) George Wuerthner, Oregon's Wilderness Areas - The Complete Guide, Big Earth Publishing, 2003 (ISBN 9781565794344), pages 122-125

- (en) Lyn Topinka, Central Oregon High Cascades - Description, observatoire volcanologique des Cascades, United States Geological Survey, Vancouver, Washington, 11 février 2002

- (en) Craig M. White, Alexander R. McBirney, Some quantitative aspects of orogenic volcanism in the Oregon Cascades, « Geological Society of America Memoir » 152, Center for Volcanology, University of Oregon, Eugene

- (en) [PDF] Joseph S. Walder, Cynthia A. Gardner, Richard M. Conrey, Bruce J. Fisher, Steven P. Schilling, Volcano Hazards in the Mount Jefferson Region, Oregon, Open-file Report 99-24, United States Geological Survey, United States Department of the Interior

- (en) Central Oregon High Cascades, United States Geological Survey, Observatoire volcanologique des Cascades, Vancouver

- (en) [PDF] Voth 1963, p. 75-82

- (en) [PDF] Amar Andalkar, Historical snowdepths comparison along the Cascade Range, 30 mars 2005

- (en) Skiing the Cascade Volcanoes - Cascade Snowfall and Snowdepth

- (en) Marion Frks Fish Hatch, Oregon (355221), Western Regional Center

- (en) Margaret Bundy Callahan, « The last frontier », in Roderick Peattie, The Cascades - Mountains of the Pacific Northwest, Vanguard Press, New York, 1949, réédition 2007 (ISBN 1406757101), page 26

- (en) [PDF] T.D. Thorson, S.A. Bryce, D.A. Lammers, et al., Ecoregions of Oregon (recto)/(verso)

- (en) [PDF] D. Pater, S.A. Bryce, J. Kagan, et al., « Ecoregions of Western Washington and Oregon (recto) »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)/« (verso) »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- (en) Skiing the Cascade Volcanoes - Mount Jefferson

- (en) Harry W. Hagen, « The flowers in our bit of paradise », in Roderick Peattie, op. cit., pages 218, 221, 259

- (en) [PDF] Voth 1963, p. 127-134

- (en) Mount Jefferson Wilderness - General Information

- (en) Dallas L. Peck, Alan B. Griggs, Herbert G. Schlicker, Francis G. Wells, Hollis M. Dole, Geology of the Central and Northen Parts of the Western Cascade Range in Oregon, « U.S. Geological Survey professional paper », vol. 449, United States Geological Survey, U.S. Government Printing Office, 1964, page 36

- (en) Ellen Morris Bishop, John Eliot Allen, Hiking Oregon's geology, 2de édition, Mountaineers Books, 2004 (ISBN 9780898868470), pages 118-119

- (en) Harris 2005, p. 202 et suivantes

- (en) Scenic USA - Oregon - Jefferson Park

- (en) Kenneth G. Sutton, Geology of Mt. Jefferson, University of Oregon, Eugene, 1974

- (en) Lyn Topinka, Volcanic Hazards with Regard to Siting Nuclear-Power Plants in the Pacific Northwest - Report, observatoire volcanologique des Cascades, United States Geological Survey, Vancouver, Washington, 25 avril 2008

- (en) Jefferson - Eruptive history

- (en) [PDF] Voth 1963, p. 3-10

- (en) Lyn Topinka, Wheeler Survey, 1878 - Volcanoes and History, observatoire volcanologique des Cascades, United States Geological Survey, Vancouver, Washington, 15 février 2008

- (en) Lyn Topinka, First Ascent of Mount Jefferson, Oregon - August 12, 1888 - Volcanoes and History, observatoire volcanologique des Cascades, United States Geological Survey, Vancouver, Washington, 7 octobre 2008

- (en) [PDF] Voth 1963, p. 120-123

- (en) Northwest Portland Area Indian Health Board - Warm Springs Tribes

- (en) Lyn Topinka, Frederick G. Plummer - Volcanoes and History, observatoire volcanologique des Cascades, United States Geological Survey, Vancouver, Washington, 19 septembre 2008

- (en) Mount Jefferson (Oregon) : Climbing, Hiking & Mountaineering, SummitPost.org

- (en) Mount Jefferson Wilderness - Rules and regulation

- (en) Wilderness Acreage Breakdown for the Three Sisters Wilderness

- (en) [PDF] The National Forests of the United States

- (en) Table 4 - Areas by State

- (en) [PDF] Joseph S. Walder, Cynthia A. Gardner, Richard M. Conrey, Bruce J. Fisher, Steven P. Schilling, Volcano Hazards in the Mount Jefferson Region, Oregon - Plate 1, Open-file Report 99-24, United States Geological Survey, United States Department of the Interior

- (en) Ella Elizabeth Clark, Indian Legends of the Pacific Northwest, University of California Press, 2003 (ISBN 9780520239265), pages 14-15

_relief_location_map.png.webp)