Maison de Neufville de Villeroy

La maison de Neufville de Villeroy est une famille de la noblesse française originaire de Lorraine. Elle est issue d'un secrétaire des finances anoblie par Louis XII au XVIe siècle. Elle a été élevée au titre ducal en 1651. Elle est éteinte de nos jours.

| Neufville de Villeroy | ||

Armes de la famille. | ||

| Blasonnement | D'azur au chevron d'or accompagné de trois croisettes ancrées du même | |

|---|---|---|

| Devise | Per ardua surgo | |

| Période | 1554–1794 | |

| Pays ou province d’origine | Lorraine | |

| Allégeance | ||

| Fiefs tenus | Villeroy, Alincourt, Magny, Retz et Beaupréau | |

| Demeures | Hôtel de Villeroy (Paris, 1er arrondissement) Hôtel de Villeroy (Paris, 7e arrondissement) Château d'Ombreval |

|

| Charges | Grand maître de France, chef du Conseil royal des finances, Secrétaire d'État (Ancien Régime) | |

| Fonctions militaires | Maréchal de France, lieutenant général, maréchal de camp, brigadier, gouverneur | |

| Fonctions ecclésiastiques | Archevêques de Lyon | |

| Récompenses civiles | Pairs de France | |

| Récompenses militaires | Ordre de Saint-Michel, ordre du Saint-Esprit | |

Elle compte parmi ses membres de nombreuses personnalités qui ont occupé de hautes charges sous les derniers rois de France.

Personnalités

Parmi les principaux membres notables de la maison de Neufville, on trouve :

- Camille de Neufville de Villeroy (22/08/1606 à Rome – 03/06/1693 à Lyon), archevêque et comte de Lyon, primat des Gaules, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, abbé d'Esnay, de L'Île Barbe et de Foigny, lieutenant-général dans le gouvernement de Lyon, de Forez et du Beaujolais ;

- Charles de Neufville (1566-18/01/1642 à Lyon), marquis de Villeroy et d'Alincourt, baron de Boury-en-Vexin, seigneur de Magny, baron de Boury-en-Vexin, seigneur de La Forêt-Chomier, chevalier des ordres du roi et du ordre du Saint-Esprit, conseiller du Roi, capitaine de 50 puis de 100 hommes d'armes, gouverneur du Lyonnais, de Forez et du Beaujolais, puis de Pontoise et du Vexin, grand maréchal des logis de la maison du Roi, ambassadeur en Italie, secrétaire d'État des derniers Valois ;

- Ferdinand de Neufville de Villeroy (1608 à Rome – à Paris), évêque de Saint-Malo, évêque de Chartres, abbé de Saint-Wandrille, de Belleville, de Mauzac, de Saint-Méen et de Gaël, conseiller d'État ;

- François de Neufville de Villeroy ( à Lyon – à Paris), duc de Villeroy et de Beaupréau, marquis d'Alincourt, baron de Pouancé et de La Guerche-de-Bretagne, pair de France, maréchal de France, ministre d'État, chevalier des ordres du roi, gouverneur et lieutenant-général du Lyonnais, de Forez et du Beaujolais, chef du conseil royal des Finances, capitaine de la première et ancienne compagnie française des gardes du corps du roi, colonel du régiment Lyonnais, général des armées du roi, ami d'enfance du roi Louis XIV, gouverneur de Louis XV ;

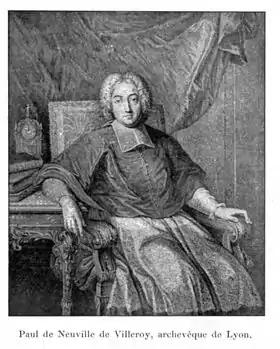

- François Paul de Neufville de Villeroy ( à Versailles – ), abbé de Fécamp, archevêque de Lyon et primat des Gaules, commandant à Lyon et au gouvernement du Lyonnais, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit ;

- François Louis Anne de Neuville de Villeroy (né le 13 octobre 1695 et mort le 22 mars 1766), gouverneur de Lyon entre 1734 et 1764 ;

- Gabriel Louis François de Neufville de Villeroy (- à Paris), duc de Villeroy, duc de Beaupréau et d'Alincourt, duc de Retz, seigneur de Machecoul, baron de Pouancé et de La Guerche-de-Bretagne, marquis de Neufville, comte de Sault, capitaine des gardes du corps du roi, lieutenant-général des armées, pair de France, gouverneur du Lyonnais, chevalier des ordres du roi, maréchal de camp ;

- Louis François Anne de Neufville de Villeroy ( à Paris – à Paris), duc de Villeroy, duc de Beaupréau, duc de Retz, seigneur de Machecoul, baron de Pouancé et de La Guerche-de-Bretagne, comte de Sault, pair de France, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, maréchal de camp, lieutenant-général et gouverneur du Lyonnais, capitaine des gardes du corps du roi, capitaine des Chasses des Forêts de Corbeil et de Sénard, brigadier des armées du roi ;

- Nicolas IV de Neufville de Villeroy (1542 à Paris – à Rouen), chevalier, seigneur de Villeroy puis marquis de Villeroy et d'Alincourt, seigneur de La Chapelle-la-Reine, de Chevannes, de Fontenay-le-Vicomte, de Champcueil et de Saint-Fargeau, audiencier, ministre et secrétaire d'État, trésorier des ordres du roi, gouverneur de Corbeil ;

- Nicolas V de Neufville de Villeroy (- à Paris), marquis puis duc de Villeroy, marquis d'Alincourt, seigneur de Magny, pair de France, maréchal de France, chef du conseil royal des Finances, gouverneur de Lyon, chevalier des ordres du roi, enfant d'honneur auprès du jeune Louis XIII, gouverneur du jeune Louis XIV ;

- Louis Nicolas de Neufville de Villeroy ( à Paris – à Paris), duc de Villeroy, marquis d'Alincourt, duc de Beaupréau, duc de Retz, seigneur de Machecoul, baron de Pouancé et de La Guerche-de-Bretagne, pair de France, brigadier des armées du roi, lieutenant général, capitaine des gardes du corps du roi, gouverneur et lieutenant-général du Lyonnais, de Forez et du Beaujolais, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit.

Nicolas IV de Neufville de Villeroy

(1542-1617)

Charles de Neufville

(1566-1642).jpg.webp)

Nicolas V de Neufville de Villeroy

(1598-1685)

Camille de Neufville de Villeroy

(1606-1693)_-_MV_1043.png.webp)

François de Neufville de Villeroy

(1644-1730)

François Paul de Neufville de Villeroy

(1677-1731)

Louis François Anne de Neufville de Villeroy

(1695-1766)

Généalogie

Nicolas Neufville

x ??????

│

└──> Richard Neufville

x ??????

│

└──> Richard Neufville (????-), marchand de poissons de mer aux Halles de Paris

x Simone de Gisors (????-)

│

└──> Richard Neufville (????-1477), marchand de poissons de mer aux Halles de Paris, maître d'hôtel de Philippe le Bon, receveur des Aides et Taillons de l'Élection de Paris

x Catherine Le Gras

│

└──> Nicolas Ier de Neufville (????-1483), marchand de poissons de mer aux Halles de Paris, seigneur d'Albic, seigneur de L'Équipée, des Tuileries et de Chanteloup, notaire et secrétaire du roi, secrétaire des Finances, ambassadeur en Flandres et en Angleterre, Trésorier de France, chevalier, conseiller au conseil privé du roi

x Geneviève Le Gendre[n 1], dame de Villeroy, d'Alincourt, de Bouconvillers et de Magny

│

├──> Nicolas II de Neufville de Villeroy, seigneur de Villeroy et d'Alincourt, seigneur de L'Équipée

│ x (1511) Denise Jeanne Morlet du Museau[n 2]

│ │

│ ├──> Nicolas III de Neufville de Villeroy (1525-1598), seigneur de Villeroy, d'Alincourt, de Magny, chevalier, de Bouconvillers, du Plessis-Banthelu, de La Chapelle-la-Reine et d'Hardeville, conseiller au conseil privé du roi, secrétaire d'État, secrétaire du roi, secrétaire des Finances et Trésorier de l'Ordinaire des Guerres, greffier de l'Hôtel de ville, prévôt des marchands de Paris, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, gouverneur de Melun, de Mantes et de Meulan, lieutenant au gouvernement de Paris

│ │ x (1532) Jeanne Prud'homme[n 3]

│ │ │

│ │ ├──> Nicolas IV de Neufville de Villeroy (1542 à Paris – à Rouen), chevalier, seigneur puis marquis de Villeroy et d'Alincourt, seigneur de La Chapelle-la-Reine, de Chevannes, de Fontenay-le-Vicomte, de Champcueil et de Saint-Fargeau, audiencier, ministre et secrétaire d'État, trésorier des ordres du roi, gouverneur de Corbeil

│ │ │ x (17/06/1559) Madeleine de L'Aubespine[n 4] (- à Villeroy), dame de Villeroy, poète, dame de cour de la reine Catherine de Médicis

│ │ │ │

│ │ │ ├──> Charles de Neufville (1566- à Lyon), marquis de Villeroy et d'Alincourt, baron de Boury-en-Vexin, seigneur de Magny, baron de Boury-en-Vexin, seigneur de La Forêt-Chomier, chevalier des ordres du roi et du ordre du Saint-Esprit, conseiller du roi, capitaine de 50 puis de 100 hommes d'armes, gouverneur du Lyonnais, de Forez et du Beaujolais, puis de Pontoise et du Vexin, grand maréchal des logis de la maison du Roi, ambassadeur en Italie, secrétaire d'État des derniers Valois

│ │ │ │ x () Marguerite de Mandelot[n 5] (1570-), dame de Passy et de Lerné

│ │ │ │ │

│ │ │ │ ├──> Neufville de Villeroy (avant – avant )

│ │ │ │ │

│ │ │ │ ├──> Catherine de Neufville de Villeroy (????-1657), dame de Passy, dame d'atours de la reine Anne d'Autriche

│ │ │ │ │ x () Jean II de Souvré[n 6] (1584- à Paris), marquis de Courtanvaux, chevalier des ordres du roi, premier gentilhomme de la Chambre du roi, gouverneur de Touraine, conseiller d'État

│ │ │ │ │

│ │ │ │ ├──> Madeleine de Neufville de Villeroy (1592 – )

│ │ │ │ │ x (1606) Pierre Brûlart[n 7] (1583-), marquis de Sillery, vicomte de Puisieux, baron du Grand-Pressigny, secrétaire d'État, ambassadeur en Espagne, grand trésorier des ordres de France

│ │ │ │ │

│ │ │ │ x (1596) Jacqueline de Harlay[n 8] (1577-1618), dame de Sancy

│ │ │ │ │

│ │ │ │ ├──> Nicolas V de Neufville de Villeroy (- à Paris), marquis puis duc de Villeroy, marquis d'Alincourt, seigneur de Magny, pair de France, maréchal de France, chef du conseil royal des Finances, gouverneur de Lyon, chevalier des ordres du roi, enfant d'honneur auprès du jeune Louis XIII, gouverneur du jeune Louis XIV

│ │ │ │ │ x () Madeleine Marie de Blanchefort-Créquy[n 9] (1609- à Paris)

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├──> Françoise de Neufville de Villeroy (1625- à Paris)

│ │ │ │ │ │ x Just Louis VI de Tournon[n 10] (1618-), comte de Tournon et de Roussillon, bailli de Vivarais, sénéchal d'Auvergne, maréchal de camp des armées du roi

│ │ │ │ │ │ x () Henri Louis d'Albert d'Ailly (1620- à Chaulnes), duc de Chaulnes, pair de France, gouverneur de la Haute et Basse-Auvergne

│ │ │ │ │ │ x Abel Jean Vignier, marquis d'Hauterive

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├──> Charles de Neufville de Villeroy (1626-), marquis d'Alincourt

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├──> Catherine de Neufville de Villeroy (1639- à Versailles)

│ │ │ │ │ │ x ( à Paris) Louis de Lorraine[n 11] ( à Paris – à Asnières-sur-Oise), comte d'Armagnac, de Charny et de Brionne, vicomte de Marsan, Grand écuyer de France, chevalier des ordres du roi, sénéchal de Bourgogne, gouverneur d'Anjou

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ └──> François de Neufville de Villeroy ( à Lyon – à Paris), duc de Villeroy et de Beaupréau, marquis d'Alincourt, baron de Pouancé et de La Guerche-de-Bretagne, pair de France, maréchal de France, ministre d'État, chevalier des ordres du roi, gouverneur et lieutenant-général du Lyonnais, de Forez et du Beaujolais, chef du conseil royal des Finances, capitaine de la première et ancienne compagnie française des gardes du corps du roi, colonel du régiment Lyonnais, général des armées du roi, gouverneur de Louis XV

│ │ │ │ │ x ( à Paris) Marguerite Marie de Cossé-Brissac[n 12] (1648-), dame de Beaupréau, dame héritière de Tiffauges, de Coëtmen, de La Guerche, de Montjean et de Pouancé

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├──> Louis Nicolas de Neufville de Villeroy ( à Paris – à Paris), duc de Villeroy, marquis d'Alincourt, duc de Beaupréau, duc de Retz, seigneur de Machecoul, baron de Pouancé et de La Guerche-de-Bretagne, pair de France, brigadier des armées du roi, lieutenant général, capitaine des gardes du corps du roi, gouverneur et lieutenant-général du Lyonnais, de Forez et du Beaujolais, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit

│ │ │ │ │ │ x () Marguerite Le Tellier de Louvois[n 13] (1678- à Versailles)

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ ├──> Louis François Anne de Neufville de Villeroy ( à Paris – à Paris), duc de Villeroy, duc de Beaupréau, duc de Retz, seigneur de Machecoul, baron de Pouancé et de La Guerche-de-Bretagne, comte de Sault, pair de France, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, maréchal de camp, lieutenant-général et gouverneur du Lyonnais, capitaine des gardes du corps du roi, capitaine des Chasses des Forêts de Corbeil et de Sénard, brigadier des armées du roi

│ │ │ │ │ │ │ x () Marie Renée de Montmorency-Luxembourg[n 14] (-1759)

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ ├──> Marguerite Louise Sophie de Neufville de Villeroy (1698-)

│ │ │ │ │ │ │ x () François d'Harcourt (- à Saint-Germain-en-Laye), duc de Beuvron et d'Harcourt, maréchal de France, capitaine des gardes du corps du roi

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ ├──> François Camille de Neufville de Villeroy (1700-), marquis puis duc d'Alincourt, baron de Saint-Marc et de Marais, lieutenant du roi au gouvernement du Lyonnais, mestre de camp au régiment de cavalerie de Villeroy

│ │ │ │ │ │ │ x () Marie-Josèphe de Boufflers[n 15] (- à Paris), dame du palais de la reine Marie Leszczynska

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ ├──> François de Neufville de Villeroy (-), comte de Sault et d'Alincourt

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ ├──> Charles Nicolas Joseph de Neufville de Villeroy (-), marquis d'Alincourt

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ └──> Gabriel Louis François de Neufville de Villeroy (- à Paris), duc de Villeroy, duc de Beaupréau et d'Alincourt, duc de Retz, seigneur de Machecoul, baron de Pouancé et de La Guerche-de-Bretagne, marquis de Neufville, comte de Sault, capitaine des gardes du corps du roi, lieutenant-général des armées, pair de France, gouverneur du Lyonnais, chevalier des ordres du roi, maréchal de camp

│ │ │ │ │ │ │ x () Jeanne Louise Constance d'Aumont[n 16] ( à Paris – à Versailles)

│ │ │ │ │ │ │ x (relation) Étiennette Marie Périne Le Marquis, dame de Villemomble

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ └──> Anne Camille de Neufville de Villeroy (-????)

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ └──> Marie-Madeleine Angélique de Neufville de Villeroy ( – ), dame du palais de la reine

│ │ │ │ │ │ x () Joseph Marie de Boufflers (1706-1747), duc de Boufflers, comte de Ponches et d'Estauges, pair de France, lieutenant-général, chevalier des ordres du roi, gouverneur et grand-bailli de Douai

│ │ │ │ │ │ x () Charles II Frédéric de Montmorency-Luxembourg[n 17] (-), duc de Piney-Luxembourg et de Beaufort-Montmorency, prince d'Aigremont et de Tingry, comte de Tancarville, de Bouteville, de Lassé, de Dangu et de Luxe, seigneur de Precy, pair de France, maréchal de France

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├──> François-Catherine de Neufville de Villeroy (1665- à Malte), marquis d'Alincourt, lieutenant du roi au gouvernement de Lyon

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├──> Madeleine Thérèse de Neufville de Villeroy (1666-1723), religieuse, supérieure des Carmélites de Lyon

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├──> Françoise Madeleine de Neufville de Villeroy (1668-)

│ │ │ │ │ │ x () João de Sousa[n 18] (-), comte de Prado, marquis des Minas, grand du Portugal

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├──> Camille de Neufville de Villeroy (???? – )

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ├──> Catherine Anne de Neufville de Villeroy (1674-1715), religieuse, supérieure du calvaire de Paris

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ └──> François Paul de Neufville de Villeroy ( à Versailles – ), abbé de Fécamp, archevêque de Lyon et primat des Gaules, commandant à Lyon et au gouvernement du Lyonnais, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit

│ │ │ │ │

│ │ │ │ ├──> Camille de Neufville de Villeroy ( à Rome – à Lyon), archevêque et comte de Lyon, primat des Gaules, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, abbé d'Esnay, de L'Île Barbe et de Foigny, lieutenant-général dans le gouvernement de Lyon, de Forez et du Beaujolais

│ │ │ │ │

│ │ │ │ ├──> Ferdinand de Neufville de Villeroy (1608 à Rome – à Paris), évêque de Saint-Malo, évêque de Chartres, abbé de Saint-Wandrille, de Belleville, de Mauzac, de Saint-Méen et de Gaël, conseiller d'État

│ │ │ │ │

│ │ │ │ ├──> Marie de Neufville de Villeroy (1609 – )

│ │ │ │ │ x Alexandre de Bonne[n 19], seigneur d'Auriac et La Rochette, vicomte de Tallart

│ │ │ │ │ x Louis de Champlais, marquis de Courcelles, lieutenant-général de l'artillerie de France

│ │ │ │ │

│ │ │ │ ├──> Henri Charles de Neufville de Villeroy (????-1628), comte de Boury-en-Vexin

│ │ │ │ │ x Marie Françoise de Phélypeaux d'Herbault[n 20]

│ │ │ │ │

│ │ │ │ └──> Lyon François de Neufville de Villeroy (????- à Turin), vicomte de La Forêt, mestre de camp du régiment Lyonnais

│ │ │ │

│ │ │ ├──> Jeanne de Neufville de Villeroy

│ │ │ │ x Laurent de L'Arche

│ │ │ │

│ │ │ x (liaison) ??????

│ │ │ │

│ │ │ └──> Nicolas de Neufville de Villeroy, abbé de La Chaise-Dieu, de Nesles-la-Vallée, de Lagny et de Chézy, conseiller clerc au Parlement, chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris, nommé à l'abbaye de Saint-Loup

│ │ │

│ │ ├──> Denise de Neufville de Villeroy

│ │ │ x () Henri Clausse (???? – après 1609), seigneur de Fleury-en-Bière, de La Chapelle-la-Reine, de Marchaumont et de Videlles, conseiller d'État, surintendant général, dernier souverain maître et réformateur des Eaux et Forêts de France

│ │ │

│ │ ├──> ?????? de Neufville de Villeroy (???? – après 1611, abbesse de Malnoue)

│ │ │

│ │ x Marie de Feugerais

│ │ x (liaison) ??????

│ │ │

│ │ └──> Anne de Neufville de Villeroy

│ │ x () Hector de Bizemont, seigneur de Chalambier, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi

│ │

│ ├──> Antoine de Neufville de Villeroy, secrétaire du roi

│ │

│ ├──> Jean de Neufville de Villeroy (????-), seigneur de Chanteloup, de Bouconvillers et d'Hardeville, secrétaire de la chambre du roi

│ │ x Geneviève Alard[n 21]

│ │ │

│ │ ├──> Jean de Neufville de Villeroy, seigneur de Chanteloup, secrétaire du roi

│ │ │

│ │ ├──> Madeleine de Neufville de Villeroy

│ │ │ x Jean Bochart, seigneur de Champigny, premier président du parlement de Paris, conseiller d'État, ambassadeur à Venise

│ │ │

│ │ └──> Anne de Neufville de Villeroy

│ │ x Christophe de Thou, seigneur du Plessis-Placy, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, maître des eaux et forêts d'Île-de-France

│ │

│ x (1532) Philippa de Bailly[n 22]

│ x Marie de Feugerais[n 23]

│

├──> Jeanne de Neufville de Villeroy

│ x (1531) Nicolas d'Herberay, seigneur des Essarts

│

├──> Marie Marguerite de Neufville de Villeroy (????-)

│ x Pierre Gilles Le Bossu, seigneur de Monthyon, marchand et bourgeois de Paris

│ x Pierre Fraguier[n 24] (????-1547), marchand à Paris

│

└──> Marguerite de Neufville de Villeroy, religieuse

Titres

La famille de Neufville a détenu deux duchés : le duché de Villeroy (où ils ont été pairs de France), et le duché d'Alincourt.

Elle a aussi acquis les duchés, alors dépourvus de titulaires, de Beaupréau et de Retz (1716) : avant de devenir duc de Villeroy en titre, Louis François Anne de Neufville de Villeroy se faisait appeler « le duc de Retz », titre de pure courtoisie.

Seigneurs de Villeroy

- 1524-1553 : Nicolas II de Neufville (fils de Nicolas Ier de Neuville (????-1483), notaire, secrétaire des Finances, trésorier de France, conseiller au conseil privé du roi, et de Geneviève Le Gendre, seigneur de Villeroy, d'Alincourt, de Bouconvillers et de Magny), marié à Denise Jeanne Morlet du Museau (fille de Marc Morlet du Museau, seigneur de Champrond et de Monbrillais, maître d'hôtel du roi, et de Marie Briçonnet) est institué héritier testamentaire par son oncle maternel, Pierre Le Gendre, seigneur de Villeroy, d'Alincourt et de Magny, marié à Charlotte Briçonnet (sœur de Marie Briçonnet). Il hérite donc en 1524 de la seigneurie de Villeroy et des terres près des Tuileries qu'il partage avec ses cohéritiers en . En 1553 il distribue ses biens à ses enfants, et meurt peu après. Son fils aîné, Nicolas, qui suit, reprend le titre et les armes de Pierre Le Gendre, seigneur de Villeroy[1].

- 1553-1598 : Nicolas III de Neufville de Villeroy, dit Legendre (1525-1598), fils du précédent, seigneur de Villeroy, d'Alincourt et de Magny, conseiller au conseil privé du roi, prévôt des marchands, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, gouverneur de Melun, de Mantes et de Meulan, lieutenant au gouvernement de Paris, secrétaire d'État[2]. Marié à Jeanne Prud'homme (fille de Guillaume Prud'homme, seigneur du Grand-Panfou, et de Marie Cueillette, dame de Freschines). Il est petit neveu de Pierre Le Gendre, fondateur de église Notre-Dame-de-la-Nativité de Magny-en-Vexin.

- 1598-1610 : Nicolas IV de Neufville de Villeroy (1542 à Paris – à Rouen), fils du précédent, seigneur de Villeroy puis marquis de Villeroy, ministre. En 1561, il épouse la poète Madeleine de L'Aubépine (- à Villeroy), dame de cour de la reine Catherine de Médicis (et fille de Claude II de L'Aubespine (1500-1567), et de Jeanne Bochetel). Nicolas IV de Neufville de Villeroy élargit la maison de famille située au 34 rue des Bourdonnais : l'Hôtel de Villeroy du 1er arrondissement de Paris. La maison, refaite en 1650, existe toujours ; une partie est devenue le centre d'exposition Crèmerie de Paris. En 1610, Nicolas IV de Neufville de Villeroy est créé marquis de Villeroy.

Marquis de Villeroy

- 1610-1617 : Nicolas IV de Neufville de Villeroy (1542 à Paris – à Rouen) est créé marquis de Villeroy.

- 1617-1642 : Charles de Neufville (1566-18/01/1642 à Lyon), fils du précédent, marquis de Villeroy et d'Alincourt, baron de Boury-en-Vexin, seigneur de Magny, gouverneur de Lyon. Marié à Marguerite de Mandelot (1570-1593), dame de Pacy (fille de François de Mandelot (????-1588), et d'Éléonore Robertet), puis à Jacqueline de Harlay (1577-1618), dame de Sancy (fille de Nicolas de Harlay (1546- à Maule), et de Marie Moreau (1555-1629)).

- 1642-1651 : Nicolas V de Neufville de Villeroy (- à Paris), fils du précédent, marquis de Villeroy puis duc de Villeroy, marquis d'Alincourt, seigneur de Magny, pair de France, maréchal de France. Il est nommé gouverneur de Louis XIV en 1646. Marié à Madeleine Marie de Blanchefort-Créquy (1609- à Paris) (fille de Charles Ier de Blanchefort-Créquy (1573 à Canaples – à Breme), seigneur de Créquy, et de Madeleine de Bonne (1575-1621)). En [3], Nicolas V de Neufville de Villeroy est fait duc de Villeroy, avec admission à la pairie de France en 1663.

Ducs de Villeroy

- 1651-1675[4] : Nicolas V de Neufville de Villeroy (- à Paris) est créé 1er duc de Villeroy.

- 1675-1694[5] : François de Neufville de Villeroy ( à Lyon – à Paris), fils du précédent, 2e duc de Villeroy, maréchal de France, ministre d'État, chef du conseil royal des finances, gouverneur de Louis XV. Marié à Marguerite Marie de Cossé-Brissac (1648-) (fille de Louis de Cossé-Brissac ( à Brissac-Quincé – à Paris), duc de Brissac, et de Marguerite Françoise de Gondi (- à Paris)).

- 1694-1722[6] : Louis Nicolas de Neufville de Villeroy ( à Paris – à Paris), fils du précédent, 3e duc de Villeroy, marquis d'Alincourt, duc de Beaupréau, duc de Retz, seigneur de Machecoul, brigadier des armées du roi, lieutenant-général, capitaine des gardes du corps du roi, gouverneur et lieutenant-général du Lyonnais, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit. Marié à Marguerite Le Tellier de Louvois (1678-1711 à Versailles) (fille de François Michel Le Tellier de Louvois ( à Paris – à Versailles), marquis de Louvois, ministre et secrétaire d'État, et d'Anne de Souvré (1646-1715)).

- 1734-1766 : Louis François Anne de Neufville de Villeroy ( à Paris – à Paris), fils du précédent, 4e duc de Villeroy, duc de Beaupréau, duc de Retz, seigneur de Machecoul, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, maréchal de camp, gouverneur du Lyonnais, capitaine des gardes du corps du roi. Marié à Marie Renée de Montmorency-Luxembourg (-1759) (fille de Charles Ier Frédéric de Montmorency-Luxembourg (-), duc de Piney-Luxembourg, et de Marie Gilonne Gillier de Clérembault (1677-)).

- 1766-1794 : Gabriel Louis François de Neufville de Villeroy (- à Paris), neveu du précédent (fils de François Camille de Neufville de Villeroy (1700-), marquis puis duc d'Alincourt, et de Marie-Josèphe de Boufflers (- à Paris), dame du palais de la reine Marie Leszczynska), 5e et dernier duc de Villeroy, duc de Beaupréau et d'Alincourt, duc de Retz, seigneur de Machecoul, comte de Sault, capitaine des gardes du corps du roi, lieutenant-général des armées, pair de France, gouverneur de Lyon. Marié à Jeanne Louise Constance d'Aumont ( à Paris – à Versailles) (fille de Louis Marie Victor Augustin d'Aumont (1709-1782), duc d'Aumont, pair de France, et de Victoire Félicité de Durfort (1706-1753)).

Seigneurs, marquis et ducs d'Alincourt

Les 8 premiers seigneurs et marquis d'Alincourt se confondent avec ceux de Villeroy.

Seigneurs d'Alincourt

- 1524-1553 : Nicolas II de Neufville de Villeroy, seigneur d'Alincourt.

- 1553-1598 : Nicolas III de Neufville de Villeroy, dit « Legendre » (1525-1598), fils du précédent, seigneur d'Alincourt.

- 1598-1610 : Nicolas IV de Neufville de Villeroy (1542 à Paris – à Rouen), fils du précédent, seigneur d'Alincourt.

Marquis d'Alincourt

- 1610-1617 : Nicolas IV de Neufville de Villeroy (1542 à Paris – à Rouen), marquis d'Alincourt.

- 1617-1642 : Charles Ier de Neufville de Villeroy (1566- à Lyon), fils du précédent, marquis d'Alincourt.

- 1642-1685 : Nicolas V de Neufville de Villeroy (- à Paris), fils du précédent, marquis d'Alincourt.

- 1685-1730 : François de Neufville de Villeroy ( à Lyon – à Paris), fils du précédent, marquis d'Alincourt.

- 1730-1729 : Louis Nicolas VI de Neufville de Villeroy ( à Paris – à Paris), fils du précédent, marquis d'Alincourt.

Ducs d'Alincourt

Le titre de duc d'Alincourt est créé le au profit de François Camille de Neufville de Villeroy, fils cadet de Louis Nicolas VI de Neufville de Villeroy.

- 1729-1732 : François Camille de Neufville de Villeroy (1700-), fils du précédent, marquis puis duc d'Alincourt.

- 1732-1794 : Gabriel Louis François de Neufville de Villeroy (- à Paris), fils du précédent, duc d'Alincourt.

Ducs de Retz

En 1716, Paule-Marguerite Françoise de Gondi ( à Machecoul – à Paris), duchesse de Retz et dame de Machecoul, meurt. Le duché de Retz passe alors à la famille de Neufville : Louis Nicolas VI de Neufville de Villeroy est le fils de Marguerite Marie de Cossé-Brissac (1648-), cousine germaine de Paule-Marguerite Françoise de Gondi. Les ducs de Retz de la famille de Neufville sont les 3 derniers ducs de Villeroy :

- 1716-1734 : Louis Nicolas VI de Neufville de Villeroy ( à Paris – à Paris), duc de Retz et seigneur de Machecoul.

- 1734-1766 :Louis-François Anne de Neufville de Villeroy ( à Paris – à Paris), fils du précédent, duc de Retz et seigneur de Machecoul.

- 1766-1778 : Gabriel Louis François de Neufville de Villeroy (- à Paris), neveu du précédent, duc de Retz et seigneur de Machecoul. Il vend le duché de Retz au marquis Alexandre de Brie-Serrant en 1778. Il meurt sur l'échafaud, guillotiné le à Paris.

Barons de Pouancé et de La Guerche

En 1662, Marguerite Marie de Cossé-Brissac (1648-20/10/1708), héritière des baronnies de Pouancé et de La Guerche-de-Bretagne, épouse François de Neufville de Villeroy. La famille des Neufville-Villeroy hérite donc du titre de baron de Pouancé jusqu'en 1794, date de la mort de Gabriel Louis François de Neufville de Villeroy sur l'échafaud[7]. Les barons de Pouancé et de La Guerche de la famille de Neufville sont les quatre derniers ducs de Villeroy :

- 1662-1730 : François de Neufville de Villeroy (07/04/1644 à Lyon – 18/07/1730 à Paris), baron de Pouancé et de La Guerche ;

- 1730-1734 : Louis Nicolas VI de Neufville de Villeroy (24/12/1663 à Paris – 22/04/1734 à Paris), fils du précédent, baron de Pouancé et de La Guerche ;

- 1734-1766 : Louis François Anne de Neufville de Villeroy (13/10/1695 à Paris – 22/03/1766 à Paris), fils du précédent, baron de Pouancé et de La Guerche ;

- 1766-1794 : Gabriel Louis François de Neufville de Villeroy (08/10/1731-28/04/1794 à Paris), neveu du précédent, baron de Pouancé et de La Guerche.

Emblèmes

Héraldique

|

Blasonnement :

D'azur au chevron d'or, accompagné de trois croisettes ancrées du même.

Commentaires : La commune de Neuville-sur-Saône a adopté ces armes en 1890, empruntées à l'archevêque Camille de Neufville de Villeroy (1606-1693). On trouve aussi ce blason sur de nombreux édifices : sur le château d'Ombreval (aujourd'hui mairie de Neuville-sur-Saône), sur la tour de l'abbatiale de Saint-Méen-le-Grand, sur l'Auditoire de la mairie de Machecoul, etc. |

Blason de l'archevêque Camille de Neufville de Villeroy (1606-1693) sur la façade du château d'Ombreval, aujourd'hui mairie de Neuville-sur-Saône.

Blason de l'archevêque Camille de Neufville de Villeroy (1606-1693) sur la façade du château d'Ombreval, aujourd'hui mairie de Neuville-sur-Saône. Blason de l'évêque Ferdinand de Neufville de Villeroy (1608-1690), au Centre International du Vitrail de Chartres : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois croix pattées au pied fiché. Cimier : une crosse d'or accolée à une mitre au naturel. Soutien : deux palmes de sinople (effacé) reliées par un ruban de gueules.

Blason de l'évêque Ferdinand de Neufville de Villeroy (1608-1690), au Centre International du Vitrail de Chartres : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois croix pattées au pied fiché. Cimier : une crosse d'or accolée à une mitre au naturel. Soutien : deux palmes de sinople (effacé) reliées par un ruban de gueules. Armes de l'évêque Ferdinand de Neufville de Villeroy (1608-1690), sur la tour de l'abbatiale de Saint-Méen-le-Grand.

Armes de l'évêque Ferdinand de Neufville de Villeroy (1608-1690), sur la tour de l'abbatiale de Saint-Méen-le-Grand.

Devise

La devise de la famille de Neufville de Villeroy est : Per ardua surgo. On peut traduire cette maxime latine par « Debout face à la tempête » ou encore « Je me dresse par passion ».

Patrimoine

La famille Neufville de Villeroy a construit et/ou possédé plusieurs bâtiments historiques.

Hôtel de Villeroy, Paris I

Hôtel de Villeroy, 34 rue des Bourdonnais et 9 rue des Déchargeurs, à Paris I.

Construit vers 1370 par Richard Neufville, commerçant aux Halles de Paris, puis agrandi et étendu vers le 9 rue des Déchargeurs par ses descendants, qui prennent le nom de Neufville de Villeroy.

Le bâtiment devient progressivement un haut lieu du royaume de France.

À partir de 1565, l'hôtel devient un salon littéraire animé par la poète Madeleine de l'Aubespine, épouse de Nicolas IV de Neufville de Villeroy et dame de cour de Catherine de Médicis. À ce cercle littéraire ont participé de nombreux écrivains de l'époque comme Pierre de Ronsard.

En 1640, Nicolas V de Neufville de Villeroy, futur éducateur du jeune roi Louis XIV fait raser la maison pour reconstruire sur ses fondements une demeure plus prestigieuse. Enfant, Louis XIV y venait régulièrement.

Pendant son enfance, Louis XIV se crée une amitié dans la cour de l'hôtel de Villeroy (maison de François de Neufville de Villeroy, enfant) et les jardins du Palais-Royal (maison de Louis XIV, enfant), qui durera toute une vie. Dans son testament, Louis XIV nomme François de Neufville de Villeroy, éducateur de son successeur, Louis XV.

L'hôtel de Villeroy est vendu en 1671 pour devenir la première Poste de Paris.

Aujourd'hui le plus vaste ensemble immobilier XVIIe siècle du centre rive droite de Paris abrite essentiellement des logements et les espaces exposition de la Crémerie de Paris[8].

L'hôtel de Villeroy a été le centre et le lieu d'ascension sociale de la famille pendant 300 ans. En 1671 l'hôtel de Villeroy est devenu un haut lieu des Telecommunications qui joue toujours un rôle aujourd'hui ` grâce au nom de domaine VB.com, une des adresses les plus courtes du web et au Phonebook of the World, enracine dans l' histoire de la maison..

.JPG.webp) Entrée principale de l'hôtel de Villeroy au 34 rue des Bourdonnais.

Entrée principale de l'hôtel de Villeroy au 34 rue des Bourdonnais. Les éscaliers d'honneur de l'hôtel de Villeroy.

Les éscaliers d'honneur de l'hôtel de Villeroy. Detail d'un des deux symboles 5 qui se trouvent dans la rambarde de l’escalier d'honneur.

Detail d'un des deux symboles 5 qui se trouvent dans la rambarde de l’escalier d'honneur. Entrée au 9 rue des Déchargeurs.

Entrée au 9 rue des Déchargeurs. Hôtel de Villeroy Bourbon, Rue des Dechargeurs lors d'une reception pour la société Siemens

Hôtel de Villeroy Bourbon, Rue des Dechargeurs lors d'une reception pour la société Siemens

Château d'Ombreval, Neuville-sur-Saône

Château d'Ombreval, à Neuville-sur-Saône.

Construit en 1458 par Monsieur d'Ombreval, et acquis en 1630 par Camille de Neufville de Villeroy.

En 1961, le château est offert à la ville par Monsieur Bertrand Vergnais et sa sœur.

Aujourd'hui, il abrite la mairie de Neuville-sur-Saône[9].

Façade occidentale du château d'Ombreval.

Façade occidentale du château d'Ombreval. Façade méridionale et fossé du château d'Ombreval.

Façade méridionale et fossé du château d'Ombreval. Blason des Neufville de Villeroy sur la façade du château d'Ombreval.

Blason des Neufville de Villeroy sur la façade du château d'Ombreval. Le nymphée du château d'Ombreval.

Le nymphée du château d'Ombreval. Les dépendances du château d'Ombreval.

Les dépendances du château d'Ombreval. La chapelle du château d'Ombreval.

La chapelle du château d'Ombreval.

Hôtel de Villeroy, Paris VII

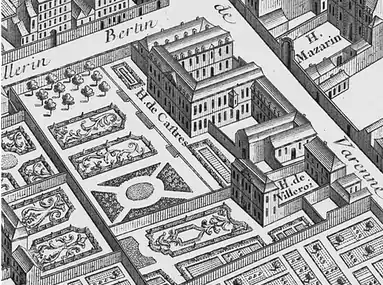

Hôtel de Villeroy, 78 rue de Varenne, Paris VII.

Hôtel construit entre 1713 et 1724 par François Debias-Aubry pour le baron Antoine Hogguer à l'intention de sa maîtresse Charlotte Desmares. Transformé pour Louis François Anne de Neufville de Villeroy, qui lui a laissé son nom, par Jean-Baptiste Leroux, avec une participation possible de Nicolas Pineau. Très remanié au XIXe siècle. On mentionne une intervention d'Étienne-Louis Boullée qui n'est pas discernable.

Il abrite aujourd'hui le ministère de l'Agriculture[10].

l'hôtel de Villeroy en 1737, par Turgot.

l'hôtel de Villeroy en 1737, par Turgot. Façade sur jardin de l'hôtel de Villeroy en 2005.

Façade sur jardin de l'hôtel de Villeroy en 2005. Façade sur jardin de l'hôtel de Villeroy en 2005.

Façade sur jardin de l'hôtel de Villeroy en 2005. Façade sur cour de l'hôtel de Villeroy en 2007.

Façade sur cour de l'hôtel de Villeroy en 2007. Façade sur jardin de l'hôtel de Villeroy en 2011.

Façade sur jardin de l'hôtel de Villeroy en 2011. Façade sur jardin de l'hôtel de Villeroy en 2011.

Façade sur jardin de l'hôtel de Villeroy en 2011. Porte de l'hôtel de Villeroy en 2013.

Porte de l'hôtel de Villeroy en 2013.

Autres possessions

Liste non exhaustive des possessions tenues en nom propre ou en fief par la famille de Neufville de Villeroy :

- Le château de Lignieux, à Saint-Jean-de-Thurigneux (1665-????).

- Le château de Bourgon, à Montourtier (53) : Marguerite de Louvois (morte en 1711), épouse Louis Nicolas VI de Neufville de Villeroy, marquis d'Alincourt. Fille de Louvois qui a épousé Anne de Souvré, marquise de Courtanvaux et de Messei, descendante de Gilles de Souvré. Née posthume, Anne de Souvré a été élevée dans la famille du second mari de sa mère, Urbain II de Montmorency-Laval, marquis de Bois-Dauphin et de Sablé, le fils de la célèbre "Madame de Sablé" propriétaire de Bourgon.

- L'hôtel de Villeroy, 34 rue de la Charité, Lyon II : cet hôtel particulier du XVIIIe siècle, ancienne résidence du gouverneur du Lyonnais, abrite aujourd'hui le célèbre Musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon.

- Le château de Villeroy, sur la commune actuelle de Mennecy. Les fondations du château sont toujours visibles in situ, et l'emprise du parc est conservée.

Souvenirs

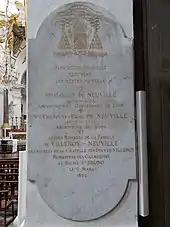

Certains des Villeroy furent inhumés à Lyon dans la chapelle des carmélites fondée en 1618 par Jacqueline de Harlay. En 1821, à la destruction de celle-ci, leurs restes furent regroupés dans la chapelle Sainte-Philomène de l'église Saint-Bruno de Lyon[11].

Notes et références

Notes

- Fille de Jean Le Gendre, seigneur de Villeroy, d'Alincourt, de Conflans, des Moncelets, trésorier des Guerres, et de Catherine Dampont, dame de Frémainville, et sœur de Pierre Le Gendre, seigneur de Villeroy, d'Alincourt et de Magny, Trésorier de France et des Finances, prévôt des marchands de Paris et qui, sans héritier, teste en faveur de son petit-neveu Nicolas II de Neufville.

- Fille de Marc Morlet du Museau, seigneur de Champrond et de Monbrillais, maître d'hôtel du roi, et de Marie Briçonnet.

- Fille de Guillaume Prud'homme, seigneur du Grand-Panfou et de Fontenay-Trésigny, trésorier de l'Épargne puis trésorier de France, et de Marie Cueillette, dame de Freschines.

- Fille de Claude II de L'Aubespine (1500-1567), baron de Châteauneuf-sur-Cher, secrétaire d'État, et de Jeanne Bochetel, poétesse.

- Fille de François de Mandelot (????-1588), vicomte de Châlon, chevalier des ordres du roi, gouverneur de Lyon, et d'Éléonore Robertet.

- Fils de Gilles de Courtenvaux de Souvré (1542-1626), marquis de Courtanvaux, et de Françoise de Bailleul (1562-????), dame de Renouard.

- Fils de Nicolas Brulart de Sillery (1544-01/10/1624), marquis de Sillery, garde des sceaux puis chancelier de France, et de Claude Prudhomme.

- Fille de Nicolas de Harlay de Sancy (1546- à Maule), baron de Maule, seigneur de Sancy, colonel général des Suisses, chevalier de Saint-Michel et du Saint-Esprit, et de Marie Moreau (1555-1629), dame de Grosbois.

- Fille de Charles II de Créquy (1573 à Canaples – à Breme), seigneur de Créquy, de Blanchefort, de Canaples, de Lanches, de Caromb et de Fressin, marquis de Vizille et de Treffort, comte de Sault, baron de Vienne-le-Château et de La Tour-d'Aigues, prince de Poix, duc de Lesdiguières, pair et maréchal de France, chevalier du Saint-Esprit, lieutenant-général des armées du roi, colonel des Gardes-Françaises, gouverneur du Dauphiné, ambassadeur à Rome puis à Venise, et de Madeleine de Bonne (1575-1621).

- Fils de Just-Henri de Tournon, comte de Tournon, chevalier des ordres du roi, et de Charlotte de Lévis-Ventadour.

- Fils d'Henri de Lorraine-Harcourt (- à Asnières-sur-Oise), comte d'Harcourt, Grand écuyer de France, et de Marguerite Philippe du Cambout (1622- à Paris), duchesse de Puylaurens.

- Fille de Louis de Cossé-Brissac ( à Brissac-Quincé – à Paris), duc de Brissac, baron de Coëtmen, seigneur de La Guerche, de Châteaugiron et de Landegonnec, pair et grand panetier, et de Marguerite Françoise de Gondi (- à Paris), duchesse de Beaupréau, comtesse de Chemillé.

- Fille de François Michel Le Tellier de Louvois ( à Paris – à Versailles), marquis de Louvois, ministre, secrétaire d'État, commandeur des ordres du roi, et d'Anne de Souvré (1646-1715), marquise de Courtanvaux et de Messei.

- Fille de Charles Ier Frédéric de Montmorency-Luxembourg (-), duc de Piney-Luxembourg, de Beaufort puis de Beaufort-Montmorency, prince d'Aigremont et de Tingry, comte de Bouteville et de Lassé, baron puis comte de Dangu, pair de France, maréchal de camp, lieutenant général, et de Marie Gilonne Gillier de Clérembault (1677-), dame de Bellenave.

- Fille de Louis-François de Boufflers (1644-1711), duc de Boufflers, pair et maréchal de France, gouverneur de Flandre, et de Catherine Charlotte de Gramont (1670-1739), dame d'honneur de la reine.

- Fille de Louis Marie Victor Augustin d'Aumont (1709-1782), duc d'Aumont, pair de France, et de Victoire Félicité de Durfort (1706-1753).

- Fils de Charles Ier Frédéric de Montmorency-Luxembourg (-), duc de Piney-Luxembourg, de Beaufort puis de Beaufort-Montmorency, prince d'Aigremont et de Tingry, comte de Bouteville et de Lassé, baron puis comte de Dangu, pair de France, maréchal de camp, lieutenant-général, et de Marie Gilonne Gillier de Clérembault (1677-15/09/1709), dame de Bellenave.

- Fils d'António Luís de Sousa (1644-), comte de Prado, marquis des Minas, seigneur de Beringel, et de Maria Manoel.

- Fils d'Étienne de Bonne, capitaine de 50 hommes d'armes, chevalier des ordres du roi, et de Madeleine Rosset.

- Fille de Raymond Phélypeaux d'Herbault (1560- à Suse), et de Claude Gobelin.

- Fille de Guillaume Alard, conseiller au Parlement, et de Valentine de Reillac.

- Veuve de Jean de La Pace, conseiller au Parlement.

- Fille de Jean de Feugerais, seigneur de Néron, conseiller, et d'Antoinette Le Chambellan.

- Veuf de Madeleine de Thou, fille de Jacques de Thou, avocat du roi en la Cour des Aides.

Références

- Histoire générale de Paris : topographie historique du vieux Paris Par Adolphe Berty, 1866, p. 336

- racineshistoire.free.fr

- François Bluche (in Louis XIV, Paris, Fayard, 1986, p. 43) donne pour date le .

- Christophe Levantal, Ducs et pairs et duchés-pairies laïques à l'époque moderne : 1519-1790, Paris, Maisonneuve et Larose, 1996, p. 983, note 6, et 984, note 6.

- Christophe Levantal, op. cit., p. 984, notes 6 et 7.

- Christophe Levantal, op. cit., p. 374 et 984, note 7.

- À travers l'histoire, au pays de Pouancé; A. Racineux; 1983

- Histoire de l'hôtel de Villeroy aux Halles

- Histoire du Chateau d'Ombreval

- Histoire du ministère de l'Agriculture

- Louis David et Dominique Saint-Pierre (dir.), « Villeroy, François Paul de Neufville de », dans Dictionnaire historique des Académiciens de Lyon : 1700-2016, éd. ASBLA de Lyon, , 1369 p. (ISBN 978-2-9559-4330-4, présentation en ligne), p. 1337-1338

Voir aussi

Articles connexes

- Camille de Neufville de Villeroy

- Charles de Neufville de Villeroy

- Ferdinand de Neufville de Villeroy

- François de Neufville de Villeroy

- François Paul de Neufville de Villeroy

- Gabriel Louis François de Neufville de Villeroy

- Louis François Anne de Neufville de Villeroy

- Nicolas IV de Neufville de Villeroy

- Nicolas V de Neufville de Villeroy

- Louis Nicolas VI de Neufville de Villeroy

- Neuville-sur-Saône

- Villeroy

- Alincourt

- Pays de Retz

- Liste des seigneurs, barons et ducs de Retz

- Pouancé

- La Guerche-de-Bretagne

- Hôtel de Villeroy (Paris, 1er arrondissement)

- Hôtel de Villeroy (Paris, 7e arrondissement)

- Château d'Ombreval

Liens externes

- [PDF] La famille de Neuville de Villeroy fiche thématique issue du musée d'histoire de Lyon.

- racineshistoire.free.fr ;