Liste d'opposants à l'esclavage

Cette liste recense les principales personnalités engagées dans la lutte contre l'esclavage et la traite des Noirs. Cette liste cite sans les différencier les noms d'antiesclavagistes et d'abolitionnistes. Notons cependant que l'abolitionnisme ne se confond pas avec l'anti-esclavagisme, dans la mesure où il ne se contente pas de s'opposer à la réduction en esclavage, mais envisage les stratégies pour parvenir à sa disparition, y compris en dégageant les bases d'une organisation économique et sociale alternative.

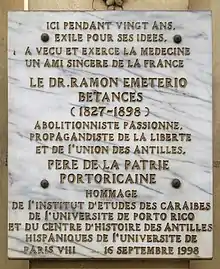

Plaque Ramón Emeterio Betances, 6 bis rue de Châteaudun, Paris IXe

Afrique

- Soundiata Keïta : Empereur du Mali (1190-1255), promulgue en 1222 la charte du Manden dont l'un des principes est l'abolition de l'esclavage.

Mauritanie

- Lemine Ould Dadde (1967-) : Ancien Commissaire aux Droits de l'Homme (2008-2010) et anti-esclavagiste, emprisonné en 2010 pour ses opinions dans l'exercice de ses fonctions, toujours détenu arbitrairement. Il a contribué au règlement du passif humanitaire et élaboré un programme d’éradication des séquelles de l’esclavage.

- Boubacar Ould Messaoud (1945-) : président de SOS Esclaves.

- Biram Dah Abeid (1965-) : fondateur de l'IRA, Initiative pour la Résurgence du mouvement Abolitionniste.

France

- Jean Bodin (1529-1596)

- Étienne de La Boétie (1530-1563)

- Pierre Claver (1580-1654) : jésuite catalan, missionnaire en Amérique du Sud auprès des esclaves africains, il est surnommé « l'esclave des esclaves » pour avoir consacré sa vie à la lutte contre l'esclavage ; il est béatifié puis canonisé au XIXe siècle ; on le commémore le .

- Michel de Montaigne (1533-1592)

- Guillaume Ier de Lamoignon, ( - )

- Pierre Moreau (1620-1660) : protestant de Paray-le-Monial, qui publia en 1651, à la suite d'un voyage au Brésil en qualité de secrétaire de l'un de ses gouverneurs hollandais l'« Histoire des derniers troubles du Brésil ». Il y fustige la colonisation, y décrit les conditions de vie et de travail des esclaves et condamne l'esclavage comme une "détestable servitude". À Amsterdam, son ouvrage fut traduit en hollandais par l'éditeur et le traducteur de Spinoza.

- Épiphane Dunod dit Épiphane de Moirans (1644-1689) : religieux capucin qui milita contre la traite des noirs et auteur de La liberté des esclaves ou défense juridique de la liberté naturelle des esclaves. Il fut plusieurs fois emprisonné pour avoir défendu cette cause.

%252C_Portrait%252C_signature.png.webp)

Portrait et signature de Toussaint Louverture, chef de la révolution haïtienne, 1863

- Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

- Voltaire (1694-1778)

- Louis de Jaucourt (1704-1780)

- Guillaume-Thomas Raynal (1713-1796)

- Étienne Clavière (1735-1793)

- Jean de Pechméja (1741-1785)

- Nicolas de Condorcet (1743-1794)

- Toussaint Louverture (1743-1803)

- Julien Raimond (1744-1801)

- André-Daniel Laffon de Ladebat (1746-1829) : Homme politique et philanthrope bordelais, lui-même fils d'un armateur négrier, il prononce en 1788 son célèbre Discours sur la nécessité et les moyens de détruire l'esclavage dans les colonies qui sera publié et lu plus tard en séance à l'Assemblée législative[1] et soumet son projet de Déclaration des droits de l'homme.

- Olympe de Gouges (1748-1793)

- Henri Grégoire dit l'Abbé Grégoire (1750-1831)[2] : ecclésiastique et homme politique, il a consacré une partie de sa vie à « briser les fers des esclaves ». Il se rallie aux Tiers état et est l'un des représentants de l'extrême gauche, à l'Assemblée nationale constituante de 1789, où il réclame non seulement l'abolition des privilèges et de l'esclavage mais prône aussi le suffrage universel.

- Nicolas Bergasse (1750-1832)

- Zalkind Hourwitz (1751–1812) : émigré juif polonais durant la Révolution française, il a défendu les esclaves noirs et les Indiens d'Amérique[3].

- Jacques Pierre Brissot (1754-1793)

- Marquis de La Fayette (1757-1834)

- Maximilien de Robespierre (1758-1794) : il s'est opposé à l'esclavage ainsi qu'à la traite négrière dès 1791. Il s'opposa seul à gauche à la constitutionnalisation de l'esclavage. En 1794, il est un des acteurs de l'abolition de l'esclavage car il a signé au moins deux ordres d'application de l'abolition au comité de salut public[4].

- Léger-Félicité Sonthonax (1763-1813) : il fut le premier abolitionniste français de l'histoire en décrétant l’abolition générale aux esclaves de la province du Nord de Saint-Domingue, avant même que la Convention ne décide à Paris l'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies le .

- Louis Delgrès (1766-1802)

- Joseph Ignace (1769-1802)

- Solitude (vers 1772-1802)

- Joseph-Elzéar Morénas (1776-1830) : botaniste, orientaliste par passion, il fut anti-esclavagiste par conviction.

- Anne-Marie Javouhey (1779-1851)

- Benjamin-Sigismond Frossard (1784-1830)

- Alphonse de Lamartine (1790-1869)[2] : poète, romancier, politicien révolutionnaire de 1848, député, sénateur. Il s'engage dans le combat pour l'abolition de la peine de mort ou dans des projets relatifs à l'assistance. Il est également l'un des protagonistes de l'abolition de l'esclavage.

- Théodore Géricault (1791-1828)

Bas-relief sur la tombe de F.-A. Isambert, Cimetière Montmartre, 11e division, Paris.

- François-André Isambert (1792-1857) : avocat, magistrat, député, il est un des cofondateurs de la Société française pour l'abolition de l'esclavage dont il fut le secrétaire de 1834 à 1846. Un des hommes les plus engagés dans la lutte pour l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises sous la Monarchie de Juillet.

- Édouard Corbière (1793-1875) : marin, journaliste et écrivain. Considéré comme le père du roman maritime, son œuvre la plus connue est Le négrier[5] (1832), roman qui se présente comme le "Journal de bord" d'un corsaire devenu sur le tard trafiquant d'esclave sur les côtes d'Afrique. Il est également l'auteur en 1823 d'un Précis sur la traite des Noirs[6], commerce qu’il dénonce comme « la plus affreuse violation du droit des gens et le trafic le plus humiliant pour l’espèce humaine ».

- Cyrille Bissette (1795-1858) : homme politique martiniquais, il est le plus grand artisan de la seconde abolition de l'esclavage française et dénonce l'esclavage dès 1823 en Martinique.

- Adolphe Crémieux (1796-1880) : avocat et homme politique[7], ami de l'abbé Grégoire dont il prononce l'éloge funèbre, s'implique à l'Assemblée constituante à travers des discours militants pour l'émancipation[2].

- Sophie Doin (1800-1846) : romancière et essayiste française dont les écrits ont contribué au renouveau de l'abolitionnisme en France au cours des années 1820.

Rue Victor-Schoelcher, Paris XIVe arrond.

- Victor Schœlcher (1804-1893), a consacré sa vie à la défense de la liberté des Noirs et à l'égalité entre tous les citoyens.

- Alexandre Gatine (1805-1864) : avocat parisien, il se consacre, dès 1831, aux causes coloniales. Il publie alors une brochure : « Pétition à la chambre des députés relative au droit dénié aux esclaves de se pourvoir en cassation ». En 1844, il s'illustre dans l'affaire Virginie où il défend une affranchie guadeloupéenne réclamant la liberté de ses enfants selon l'article 47 du Code noir. En 1848, Schœlcher le charge de préparer les projets des décrets relatifs à l'abolition de l'esclavage. Le gouvernement provisoire adopte ses décrets le et le désigne comme commissaire général de la Guadeloupe, chargé d'appliquer, sur le terrain, la politique abolitionniste. Il lui faut cinq mois pour mettre en place les structures de l'émancipation ; de retour à Paris, il édite une brochure sur la Guadeloupe. En 1864, quelques mois avant sa mort, Gatine évoque dans un poème intitulé « souvenirs d'un abolitionniste » la révolution de 1848, l'abolition de l'esclavage et son arrivée en Guadeloupe.

- Théodore Antoine Champy (?-1890) : avocat, maire de Pointe-à-Pitre de 1841 à 1851, Théodore Champy proclame le , l'abolition de l'esclavage dans sa ville. Dans un vibrant discours, il annonce : « Tous les citoyens sont égaux, ils ne se distinguent plus désormais que par leurs vertus, leur amour de l'ordre et de la tranquillité. Et vous, mes nouveaux concitoyens, qui venez de recevoir le baptême de la liberté et de la civilisation, j'en appelle à vous. Montrez-vous dignes d'un si grand bienfait, Vive la République ! ». Homme dynamique et généreux, il s'était manifesté par son dévouement lors du tremblement de terre qui détruit Pointe-à-Pitre le . En 1850, au côté de Schœlcher, il prend la défense des accusés de la Gabarre qui avaient été traduits devant les tribunaux par des conservateurs inquiets. Le poste de conseiller général dans le canton de Pointe-à-Pitre, en 1871 sera son dernier mandat politique.

- Auguste-François Perrinon (1812-1861) : né à Saint-Pierre (Martinique) d'une famille de libres de couleur. Envoyé en France, il devient élève de l'École polytechnique et se spécialise dans l'artillerie de Marine. En 1842, il fait partie de la garnison de la Guadeloupe. Il est anti-esclavagiste et en 1847, dans une brochure « Résultats d'expérience sur le travail des esclaves » (île Saint-Martin, Antilles), il s'emploie à démontrer que le travail libre est possible. Un an plus tard, il fait partie de la Commission d'abolition d'esclavage puis est envoyé comme commissaire d'abolition, puis commissaire général à la Martinique (juin-novembre 1848). Avec Schœlcher, dont il est proche, il est député à l'Assemblée nationale législative (1849-1850). Après le Coup d'État du 2 décembre 1851, il regagne les Antilles et va vivre sur la sus-dite île Saint-Martin où il exploite des marais salants. Il refuse de prêter serment à Napoléon III (lettre du ), ce qui lui vaut d'être rayé des cadres de l'armée. Il meurt à Saint-Martin, le .

- Auguste Lacaussade, ( {Saint-Denis, île Bourbon} - {Paris}) : poète français, secrétaire de l'écrivain Sainte-Beuve. En 1848, il rejoint le camp des abolitionnistes groupé autour de Schœlcher. Il est inhumé le au cimetière du Montparnasse (Paris).

Louisy Mathieu assis près de V. Schœlcher, au milieu des Députés de la gauche démocrate et socialiste, 1849.

- Louisy Mathieu (1817-1874), premier esclave libéré à avoir siégé à l'Assemblée nationale constituante. Né à Basse-Terre, le , ce tonnelier avait appris à lire par le biais d'une éducation religieuse malgré l'interdiction de ses maîtres. Le gouvernement provisoire de 1848 vote les lois abolitionnistes. La Guadeloupe peut élire au suffrage universel ses représentants à l'Assemblée Constituante. Les progressistes guadeloupéens, conscients de la popularité de Louisy Mathieu, à Pointe-à-Pitre, le proposent comme candidat. Il est présent sur la liste électorale conduite par Perrinon et Schœlcher. À l'issue des votes, Schœlcher, également élu en Martinique, laisse son siège à Louisy, poste qu'il occupera jusqu'au . Après le coup d'État de Louis Bonaparte (1851), il abandonne la vie politique, installé au lieu-dit Bas de la Source, il y vécut misérablement.

- Charles Lavigerie (1825-1892) : prêtre, missionnaire en Afrique, il est fondateur des Pères blancs. Il fut nommé archevêque d'Alger, puis Cardinal de l'Église catholique. Il s'engage dans l'anti-esclavagisme, surtout par les voies diplomatiques et internationales pour mettre un terme au trafic des êtres humains. À la suite des congrès de Berlin 1884-5 et de Bruxelles 1889, qui aboutit à la Convention de Bruxelles (1890), il préside au Congrès Libre Antiesclavagiste tenu à Paris en 1890 sous le patronat du pape Léon XIII [8].

- Jules Vallès (1832-1885), lycéen, en 1848 il organise une manifestation à Nantes pour l'abolition « immédiate et sans condition[9] » de l'esclavage[10] - [11].

- Charles de Foucauld, ( - ) : ancien militaire, géographe et religieux français, il s'opposa à la poursuite de l'esclavage dans l'Algérie française.

Belgique

- Comte Hippolyte d'Ursel (1850-1937), fondateur et secrétaire de la Société antiesclavagiste de Belgique, auteur de nombreux articles qui témoignent de sa connaissance du Congo et de l'Afrique.

- Capitaine Alphonse Jacques de Dixmude (1858-1928), chef des expéditions antiesclavagistes au Congo en 1891-1894. Revenu en Belgique en 1894, il jouera un rôle important lors de la Première Guerre mondiale, en tant que général-major et arrêtera les troupes allemandes devant Dixmude. Il sera anobli avec le titre de baron par le roi Albert I en 1919.

- Francis Dhanis (1862-1909), officier qui remporta de nombreuses victoires sur les esclavagistes au Congo. À son retour en Belgique, fin 1894, il fut anobli avec le titre de baron par le roi Léopold II.

- Édouard Descamps (1847-1933), professeur à l'Université catholique de Louvain, secrétaire de la Société antiesclavagiste et rédacteur de la revue de la Société, déploya une grande activité pour la colonie, contre l'esclavage et pour l'évangélisation. Il fut anobli en 1892 et reçut le titre de baron en 1904.

- Camille Jacmart (1821-1894), lieutenant-général, membre de la Chambre des représentants, fut le premier président de la Société antiesclavagiste belge.

- Édouard de Liedekerke (1831-1913) fut trésorier de la Société antiesclavagiste belge.

Italie

- Paul III, auquel on doit la condamnation de l'esclavage des Indiens.

Royaume-Uni

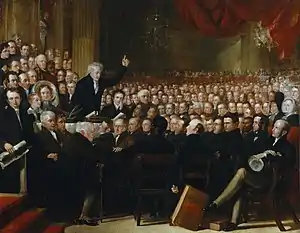

La Convention de la société anti-esclavagiste, 1840 avec les portraits de chaque participants, par Benjamin R. Haydon, 1841

- Samuel Johnson (1709-1784)

- Josiah Wedgwood (1730-1795)

- Granville Sharp (1735-1813)

- Thomas Percival (1740-1804), unitarien

- John Coakley Lettsome (1744-1815), quaker

- Olaudah Equiano (1745-1797), d'origine nigériane

- Samuel Hoare (1751-1825), quaker

- Thomas Gisborne (1758-1846), prêtre anglican

- William Wilberforce (1759–1833)

- Thomas Clarkson (1760–1846)

- Zachary Macaulay (1768–1838), Écosse

- Elizabeth Heyrick (1769-1831)

- George Thomson (1804-1878)

- John Langdon-Down (1828-1896), médecin, pionnier de l'éducation des handicapés mentaux ;

- Sir Lloyd William Mathews (en) (1850-1901), officier de la marine britannique et abolitionniste acharné ayant fait la promotion de cette cause auprès des sultans avec lesquels il travaillait, pour aboutir à l'interdiction de la traite des esclaves dans les dominions de Zanzibar en 1890 et à l'abolition de l'esclavage en 1897

- Philip Quaque (1741-1816), missionnaire anglais d'origine fanti

Espagne

- Bartolomé de las Casas, (1474–1566)

- Diego de Avendaño, (1594 à Ségovie - 1698)

- Francisco de Jaca (1645-1690), Missionnaire capucin au Venezuela, auteur de Resolucion sobre la libertad de los negros y sus orioginarios, persécuté et emprisonné en raison de son combat.

.jpg.webp)

Theodore de Korwin Szymanowski

Pologne

- Théodore de Korwin Szymanowski (1846-1901), auteur de deux textes : À propos de la Conférence de Berlin (1890) et L'Esclavage Africain (1891).

Brésil

- Pierre II, empereur du Brésil

États-Unis

- Benjamin Lay (1682-1759) : quaker, ami de Benjamin Franklin

- Antoine Bénézet ou Anthony Benezet (1713-1784) : Enseignant, philanthrope, quaker d'origine française

- John Woolman (1720-1772) : Prédicateur quaker nord-américain

- Samuel Cornish (1790-1859) : Journaliste, abolitionniste afro-américain

Marie Weston Chapman

- Charles Grandison Finney (1792-1875)

- Theodore S. Wright (1797-1847) : Pasteur abolitionniste afro-américain.

- Lydia Maria Child (1802-1880) : Abolitionniste américaine

- William Lloyd Garrison (1805-1879) : Chef de file du mouvement abolitionniste. Il proposa, dès 1831, dans son journal The Liberator une abolition immédiate de l'esclavage

- Marie Weston Chapman (, 1806 - 1885) : Abolitionniste américaine

- John Greenleaf Whittier (1807-1892) : Poète quaker

- Frederick Douglass (ca1818-1895) : Né esclave, il sera le plus célèbre abolitionniste américain du XIXe siècle

- Harriet Tubman (1820-1913) : Esclave évadée, abolitionniste afro-américaine, organisatrice et participante active d'un réseau d'évasion vers le Nord, espionne nordiste

- William Cullen Bryant (1794-1879)

- John Brown (1800-1859) : Abolitionniste américain, il sera pendu pour avoir organisé le raid à Harper's Ferry en Virginie pour permettre une insurrection des esclaves. La chanson John Brown's Body (titre original de The Battle Hymn of the Republic) devint un hymne nordiste durant la guerre de Sécession

- Thaddeus Hyatt (1816-1901) : Abolitionniste et industriel américain, il soutiendra l'action de John Brown au Kansas

Références

- Discours lu en séance publique de l'Académie royale des sciences, belles lettres et arts de Bordeau, 25 août 1788 (BNF 37262771), [lire en ligne]

- Nelly Schmidt, « Les abolitionnistes français de l'esclavage, 1820-1850 », Revue française d'histoire d'outre-mer, vol. tome 87, n°326-327, 1er sem. 2000 (DOI https://doi.org/10.3406/outre.2000.3776, lire en ligne)

- Il réclame l'abolition des distinctions infamantes, l'égalité de considération, de traitement et des droits pour tous, dans son essai Apologie des Juifs de 1788 (lauréat avec l'abbé Grégoire et Claude Antoine Thiery au concours de Metz). Pierre Birnbaum, Est-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux ?, Le Seuil, 2017, (ISBN 9782021183191), [lire en ligne].

- Jean-Daniel Piquet, « Robespierre et la liberté des noirs en l’an II d’après les archives des comités et les papiers de la commission Courtois », Annales historiques de la Révolution française, no 323, , p. 69–91 (ISSN 0003-4436, DOI 10.4000/ahrf.1822, lire en ligne, consulté le )

- Le Négrier, aventures de mer, 4 vol., 1834

- Édouard (1793-1875) Auteur du texte Corbière, Élégies brésiliennes ; suivies de Poésies diverses ; et d'une Notice sur la traite des noirs / par Ed. Corbière,…, (lire en ligne)

- Adolphe Crémieux est connu comme l'artisan du décret Crémieux d', qui accorde la citoyenneté française aux Juifs d’Algérie.

- "Documents relatifs au Congrès Libre Antiesclavagiste tenu à Paris le 21, 22 et 23 septembre 1890" à l'œuvre antiesclavagiste : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56111931/f4.image

- Académie littéraire de Bretagne et des Pays De La Loire. Cahier 2020. Une jeunesse nantaise, enfances et adolescences à Nantes autour du XXe siècle. page 14

- https://patrimonia.nantes.fr/home/decouvrir/themes-et-quartiers/lycees.html

- https://www.humanite.fr/la-tristesse-du-magnolia-611400

Articles connexes

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.