Toussaint Louverture

François-Dominique Toussaint Louverture, à l'origine Toussaint de Bréda, né vers 1743 près du Cap-Français (actuel Cap-Haïtien), et mort en captivité le à La Cluse-et-Mijoux, dans le département du Doubs, en France, est un général et homme politique franco-haïtien[1] d'origine afro-caribéenne.

Descendant d'esclaves noirs, lui-même affranchi, il devient propriétaire d'esclaves[2], et possède même plusieurs plantations. Il joue un rôle historique de premier plan pendant la Révolution haïtienne (1791-1802) et devient l'une des grandes figures des mouvements d'émancipation des colonies par rapport à leur métropole. Arrêté et emmené en France, Toussaint Louverture finit ses jours en 1803, incarcéré en isolement au fort de Joux, dans le rude climat du Doubs, sans avoir pu connaître la proclamation d'indépendance d'Haïti le par son ancien esclave, devenu son lieutenant, Jean-Jacques Dessalines.

S'agissant de l'abolitionnisme et de l'émancipation personnelle des Noirs, son action semble avoir été quelque peu mythifiée. Parmi les travaux les plus récents, certains historiens font apparaître par leurs recherches les aspects contradictoires du personnage[3] - [4] - [5], lequel exploita des plantations esclavagistes, ne rechercha pas toujours la libération effective des travailleurs noirs, et fut adepte d'un pouvoir pour le moins autoritaire (Constitution de Saint-Domingue de 1801).

Toussaint Louverture reste néanmoins une figure incontournable de la Révolution haïtienne, laquelle aboutit à l'indépendance de toute l'île de Saint-Domingue. Sa détention par Napoléon et sa mort en captivité achèveront de le transformer en héros, dont la légende dépasse parfois la réalité. C'est aussi un des premiers penseurs qui introduit des idées sur la décolonisation en pleine conjoncture coloniale.

Biographie

Enfance et affranchissement

La jeunesse de Toussaint Louverture est peu connue.

Il est né dans la colonie de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, au début des années 1740.

Toussaint Louverture fut d'abord un domestique, très probablement cocher, une profession souvent réservée aux créoles[3].

Déjà de son vivant, la rumeur veut qu'il ait été le fils de Gahou Deguénon, prince africain d'Allada. L'historien français du XIXe siècle Antoine Marie Thérèse Métral rapporte qu'« en l'an X, quand la perte de Toussaint Louverture fut jurée, on lui reprocha dans les journaux d’être le descendant d’un roi d’Afrique (voyez les journaux de vendémiaire et de brumaire de ce temps)[6] ». Selon l’historien Bernard Gainot, ce mythe d'une ascendance royale trouve peut-être son origine dans le fait que Toussaint Louverture savait lire et écrire, ce qui impressionnait les autres esclaves. Pourtant, Toussaint n'a été alphabétisé que tardivement, puisqu’en 1779 il déclarait dans un acte ne savoir « ni signer, ni écrire[7] ». Cette éducation n'aurait donc pas de lien avec ses origines.

Le fait est donc que Toussaint sert d'abord comme domestique sous le statut d'esclave sur l’'habitation Bréda, située sur le Haut du Cap au nord de l'île. Il est le protégé du gérant Bayon de Libertat, qui lui aurait accordé une liberté de savane ; en d’autres termes, il bénéficie de la liberté de mouvements sans l'affranchissement[3]. Selon les historiens Menier, Debine et Fouchard, son affranchissement aurait eu lieu en 1776[8]. Mais cette date est ambiguë car fondée sur un acte où il est question d’un autre affranchi : on ne sait donc pas si la date indiquée le concerne vraiment. De ce fait, s'il est certain qu’en 1776 Toussaint est totalement libre, il est probable que son affranchissement remonte à la fin des années 1760 ou au début des années 1770. Une fois affranchi, Toussaint prend comme patronyme « Bréda », le nom de l'habitation dont il avait été l'esclave.

En 1779, on retrouve Toussaint Bréda, environ 35 ans, à la tête d’une habitation produisant du café au Petit-Cormier et comptant treize esclaves, parmi lesquels un certain Jean-Jacques qui n'est autre que son futur successeur et empereur Dessalines, comme l'a découvert récemment l'historien Jacques de Cauna[9].

Toussaint Bréda fait ainsi partie des esclaves qui connaissent une ascension sociale sous l'Ancien Régime. A l'aube de la Révolution française, qui remettra en question l'ordre socio-économique, sa situation est donc plutôt aisée.

Un brillant organisateur militaire : l’avènement de Toussaint Louverture

Toussaint Bréda, en plus d’occuper des fonctions de médecin chez les insurgés, offre ses services de conseiller à Biassou qu’il juge plus malléable que Jean-François, le chef suprême[10]. D’après l’historien Bernard Gainot, il lui organise une garde disciplinée à l’européenne qui tranche avec la totale désorganisation des insurgés. Pour Toussaint, cela est peut-être une question de survie : être à la tête d’un mouvement discipliné lui est sans doute plus efficace pour protéger sa personne et ses biens qu’être seul face à une horde d’insurgés laissés à eux-mêmes.

Au printemps 1793, les Espagnols offrent aux révoltés un sanctuaire, en même temps que la liberté à ceux qui combattraient pour eux. Toussaint Bréda, à la tête de son armée de 3 à 4 000 noirs, est vite remarqué pour ses talents militaires et sa discipline[11]. Ainsi est-il promu lieutenant-général. Toussaint troque alors son nom Bréda pour Louverture, surnom qui, bien que faisant l’objet de spéculations diverses, devait suggérer son habileté à ouvrir une brèche dans les rangs de l’adversaire. Ses qualités militaires le mènent à développer des ambitions politiques.

1793-94 : Une conduite pragmatique et séditieuse vis-à-vis des Espagnols ; Jean-François et Biassou

Toussaint s’émancipe rapidement de la tutelle des deux chefs historiques du mouvement ainsi que de celle des Espagnols, en entretenant des relations avec le camp français[12]. Le , il rallie ainsi le camp républicain sur l’offre du du gouverneur général Lavaux. Longtemps, les historiens ont cru que cette décision avait été motivée par l’officialisation de l’abolition de l’esclavage par la Convention le 4 février 1794. L’historien américain John Garrigus a démontré que ce n'était pas le cas : la mesure de la Convention n’avait pas encore été portée à l’île.

Toutefois, il est vrai, la proclamation par Sonthonax, commissaire de la République pour Saint-Domingue, de la liberté générale sur l’île en août 1793 rend le camp français plus attractif pour les anciens cultivateurs esclaves, que le camp espagnol. En , Lavaux peut ainsi armer de nombreux cultivateurs avec les 30 000 fusils qu’il avait reçus de la deuxième commission civile. Ce n’est donc qu’une fois l’armée française passée à l’offensive, que Toussaint Louverture rallie les abolitionnistes. Pour autant, il n’est pas impossible que Toussaint ait vu dans la cause abolitionniste l’idéologie qui pourrait lui permettre de survivre politiquement. Une autre raison l’ayant poussé dans le camp français est qu'il était en conflit ouvert avec ses supérieurs. Il venait d’échapper à un attentat dont la responsabilité a été attribuée à Jean-François. Avec Georges Biassou, ses relations n’étaient pas meilleures[13].

Sa défection du camp espagnol marque ainsi son engagement en faveur de l’abolition de l’esclavage. L’année suivante, l’Espagne capitule.

1794-1797 : Au service de la République française

Le ralliement de Toussaint Louverture apporte à Lavaux 4 000 hommes entraînés à l’européenne, disciplinés. Cet apport est décisif dans la reprise en main du Nord de Saint-Domingue par les républicains. En 1795, les Espagnols vaincus signent la paix avec la France et lui cèdent Santo Domingo. Toussaint Louverture domine alors la province du Nord, à l'exception du Cap-Français contrôlé par le général Villatte[14]. En récompense de ses services, Toussaint fait partie de la promotion du permettant l’accès à de nombreux officiers de couleur au grade de général de brigade.

La figure de Toussaint Louverture, particulièrement appréciée par le gouverneur Lavaux, finit par entraver l’ascension du général Villatte. En mars 1796, las de cette situation, Villatte se fourvoie dans un coup d'État en arrêtant le gouverneur Lavaux. Immédiatement, Toussaint intervient et le met en déroute. En récompense de sa loyauté, en plus d’être promu général de division, Toussaint est nommé le lieutenant gouverneur de Saint-Domingue, occupant de fait le second rang derrière Lavaux[15].

Le , Toussaint Louverture profite de ce que le corps électoral est majoritairement formé de soldats, pour donner des consignes afin d’élire le gouverneur Lavaux et le commissaire civil Sonthonax comme députés. Toussaint n’est pas immédiatement nommé commandant en chef de l’armée de Saint-Domingue en remplacement de Lavaux. Il doit attendre le pour obtenir ce poste par Sonthonax[14]. Une fois la promotion obtenue, Toussaint expédie manu militari, en , Sonthonax siéger en métropole, ce dernier lui portant ombrage notamment auprès des Noirs dont il était très apprécié. Toussaint, jaloux de son autorité, glisse vers un pouvoir très personnel.

1798-1802 : Le « primat » et la cristallisation d’un Nord noir face à un Sud mulâtre

En août 1798, le général de division Toussaint Louverture négocie la reddition des Britanniques occupant encore l’Ouest de l’île. L’accord signé entre les deux parties prévoit notamment l’ouverture des ports de Saint-Domingue aux navires de commerce britanniques, alors même que la France est encore en guerre avec la Grande-Bretagne[16]. Le général Hédouville, supérieur hiérarchique de Toussaint en poste depuis , furieux d’une telle insubordination, s’émeut plus encore du contenu de l’accord. La dégradation de leur relation est telle que Toussaint organise en une révolte populaire forçant Hédouville à quitter l’île. La veille de son départ forcé, Hédouville décharge le général André Rigaud contrôlant le Sud de l’île, de toute sujétion à l’égard de Toussaint Louverture.

En juin 1799, Toussaint entre en guerre contre Rigaud. C'est la « guerre du Sud », vue comme un conflit entre la « caste » des Noirs (représentés par Toussaint) et la « caste » des Mulâtres (terme qui désignent les métis, représentés par Rigaud). Le conflit entre les deux hommes n’est pourtant pas une question de couleur, mais une véritable lutte pour le pouvoir et le contrôle du territoire[15]. Il n’empêche que de lourdes pertes sont infligées aux mulâtres du Sud[17] ; les sources rapportent entre 5 000 et 10 000 morts, des soldats désarmés pour la plupart[17]. Bernard Gainot parle à ce propos d'une « guerre d'extermination » menée par Toussaint Louverture[17]. En juillet 1800, Toussaint sort vainqueur[18].

Six mois après, la partie espagnole, officiellement française depuis 1795, est envahie par Toussaint. Mais la consécration vient le 13 ventôse an IX (), lorsque Napoléon Bonaparte nomme le général de division Toussaint capitaine-général de Saint-Domingue, c'est-à-dire le deuxième personnage de la colonie après le représentant légal de la France sur place. En réponse, le 14 messidor de l'an IX (), le général de division Toussaint Louverture promulgue une constitution autonomiste : il se nomme lui-même gouverneur à vie [terme de l'ancien régime] de Saint-Domingue, qui reste terre française, en se gardant la possibilité de désigner son successeur. Si l'esclavage est supprimé, la traite est maintenue et un nouveau servage instauré (attachement des travailleurs à la terre et recours au travail obligatoire possible)[5] - [19].

En moins d’une décennie, Toussaint Louverture, chef militaire autodidacte, célébré à la fois par les Noirs et les Blancs, est parvenu à se hisser politiquement à la tête de Saint-Domingue. Sous son impulsion, la révolution domingoise permet l’instauration d’un nouvel ordre, inspiré du modèle colonial de l’Ancien Régime, mais profitant aux militaires de couleur, surtout aux Noirs.

Le projet : une restauration de l’ordre ancien au profit des Noirs créoles ?

On observe, sous le primat de Toussaint Louverture, la restauration de nombreux « symboles » de l’Ancien Régime. Toussaint Louverture s’était entouré, d’après l’historien Bernard Gainot, d’une cour où l’étiquette était de rigueur. Les Blancs étaient nombreux à y participer. Certaines mesures prises par Toussaint marquent également une restauration des « valeurs morales ». Ainsi est rétablie la pompe de l’Église catholique lors de victoires : cette cérémonie d’Ancien Régime glorifiant la lutte contre le protestantisme, a été célébrée lors des succès de Toussaint contre les Anglais. Le divorce, légalisé sous la Révolution, est supprimé avec Toussaint. Les émigrés, ces planteurs blancs ayant fui la Révolution, sont rappelés afin, assure Toussaint, de bénéficier de leurs compétences techniques.

Dès 1795, Toussaint Louverture se montre très actif pour obliger les anciens esclaves non engagés dans l’armée à reprendre le travail. Ce qui provoque des soulèvements, les cultivateurs y voyant une forme de rétablissement de l’esclavage. Toussaint utilise alors ses troupes disciplinées d’anciens esclaves pour mater ces révoltes[20]. Les habitations sont placées sous administration militaire : les officiers de Toussaint, comme Jean-Jacques Dessalines ou Henri Christophe, appliquent de manière militaire les « règlements de culture ». Désormais, à Saint-Domingue, deux entités existent : celle des militaires et celle des cultivateurs assignés sur leurs anciennes habitations[21]. Cette forme de servage a été qualifiée par les historiens de « caporalisme agraire ».

Enfin, sous son autorité, est réalisée une vieille revendication coloniale : l’accession à l’autonomie de la colonie. À la suite du coup d’État de Bonaparte, le régime d’isonomie républicaine des colonies a été supprimé. Les colonies ont été placées sous un régime d’exception. Toussaint, informé de cette mesure, s’attelle de son propre chef à l’élaboration d’une constitution, celle du 8 juillet 1801 (Constitution de Saint-Domingue de 1801), autonomiste et autocratique. Elle est inspirée de la constitution de l’an VIII, notamment pour la prééminence de l’exécutif et du militaire. Cette constitution le nomme gouverneur à vie, et consacre le catholicisme comme religion d’État ; et si, en théorie, elle reconnaît la liberté générale, elle envisage à terme la possibilité de recourir de nouveau à une main-d’œuvre africaine. Enfin, cette constitution institutionnalise les « règlements de culture ».

C’est compter sans Napoléon Bonaparte qui, apprenant en la prise de possession de la partie espagnole par Toussaint — lui qui œuvrait pour une réconciliation franco-espagnole —, entre dans une grande colère : à ses yeux, cette constitution est un affront de trop et Toussaint Louverture devient dangereux[22]. La réaction du Premier Consul de France Bonaparte est l’envoi d’un corps expéditionnaire qui doit mettre un terme à l'émancipation domingoise.

Une chute provoquée par la Métropole

La France, en , entre enfin en paix avec la Grande-Bretagne : une expédition à Saint-Domingue est ainsi rendue possible. Un corps expéditionnaire est donc formé et placé sous le commandement du général Leclerc. Il comporte des officiers issus des colonies comme Rochambeau, ou encore des officiers de couleur défaits par Toussaint Louverture (Rigaud, Pétion, Villatte). L’expédition Leclerc quitte la France en avec 17 000 hommes, renforcée entre mars et par 6 000 hommes. Toussaint dispose d’une armée de 20 000 hommes, répartie entre l'infanterie, la cavalerie et le génie. Par ailleurs, sa garde nationale, véritable troupe aguerrie, compte près de 10 000 hommes.

Le général Leclerc débute par un débarquement simultané dans tous les grands ports en , suivi d’une offensive pour refouler les rebelles. Malgré une supériorité numérique, Toussaint Louverture est rapidement défait militairement et adopte alors une tactique défensive, pratiquant la stratégie de la terre brûlée. Celle-ci n’arrête pas l’offensive menée par le corps expéditionnaire. Malgré des pertes importantes, les troupes venues de France sont victorieuses, si bien que les officiers de Toussaint, à l’exemple de Maurepas ou Henri Christophe, font tour à tour défection. Le , Toussaint Louverture est contraint de capituler, puis est assigné à résidence dans sa propriété dans l’île.

Avec la chute de Toussaint Louverture, la Révolution domingoise connaît un coup d’arrêt. Trop progressiste pour Bonaparte, trop réactionnaire aux yeux des cultivateurs, le régime de Toussaint Louverture ne semble satisfaire personne, à l’exception de la nouvelle élite de militaires de couleur, grande bénéficiaire du nouvel ordre. C’est finalement dans une certaine indifférence que le , en dépit des promesses faites en échange de sa reddition, Toussaint Louverture — ainsi qu'une centaine de ses proches — est capturé et déporté en France : il est embarqué avec sa famille sur la frégate la Créole et transbordé au large du Cap-Haïtien sur le Héros qui le transporte à Brest. Maintenu aux arrêts en rade à bord du Héros, il est débarqué le 25 thermidor an X () à bord d'une chaloupe vers Landerneau et conduit sous bonne garde avec son fidèle serviteur Mars Plaisir au fort de Joux dans le plus grand des secrets afin d'être « interrogé ». Plutôt que de l'envoyer en procès, on le laisse croupir en prison afin de le briser moralement et physiquement par de nombreuses vexations, humiliations et brimades. Il meurt le , d'apoplexie et de pleuro-péripneumonie, après un hiver rude dans le Doubs[23] - [24].

Napoléon Ier, à Sainte-Hélène, émit finalement quelques remords sur le sort qu’il avait réservé à cet homme et l’estima même « fin et astucieux », avouant qu’il lui avait donné beaucoup de fil à retordre. Il se reprocha finalement d’avoir voulu à tout prix soumettre la colonie, et de ne pas s’être contenté de gouverner Saint-Domingue par son intermédiaire[23].

Il faut attendre la fin de la Révolution haïtienne pour que l’œuvre amorcée par Toussaint Louverture trouve son aboutissement, et qu'il soit érigé pour la postérité en héros national haïtien. En effet, c'est son ancien lieutenant Jean-Jacques Dessalines qui proclame l'indépendance de la République le .

Points de vue des historiens

Opinions générales

S'agissant de l'abolitionnisme et de l'émancipation personnelle des Noirs, son action semble avoir été quelque peu mythifiée. Parmi les travaux les plus récents, certains historiens (Jacques de Cauna[3], Philippe Girard[4], Jean Louis Donnadieu[5]) font apparaître par leurs recherches les aspects contradictoires du personnage, lequel exploita des plantations esclavagistes, ne rechercha pas toujours la libération effective des travailleurs noirs et fut adepte d'un pouvoir pour le moins autoritaire (Constitution de Saint-Domingue de 1801). Il est difficile de faire apparaître a posteriori le maître d'esclaves qu'il fut un temps, comme le chantre de l'émancipation noire, comme il est quelquefois présenté[25]. Son action fut autre, notamment au niveau des concepts, tels que la promotion théorique de l'égalité entre les hommes, et le décolonialisme.

L’historiographie haïtienne ou encore l’œuvre de l’abolitionniste Victor Schœlcher avaient érigé Toussaint Louverture en modèle de libérateur de l’oppression. D'autres historiens présentent donc une vision plus contrastée du personnage, nostalgique d’un Saint-Domingue « perle des Antilles », dans lequel il a grandi et prospéré et dont l'opposition au système colonial de l’Ancien Régime serait à nuancer. Si la Révolution porte cet ancien esclave noir affranchi dans les plus hautes strates du pouvoir militaire puis politique de la colonie française de Saint-Domingue, jusqu'à sa chute face à l'armée du général Leclerc envoyée par le Premier consul Bonaparte qui, parallèlement, rétablit l'esclavage (1802), son ascension avait débuté en effet dès l'Ancien Régime par l'exploitation de plantations.

Sabine Manigat, sociologue et politologue, professeure et chercheuse à l’université Quisqueya de Port-au-Prince, résume cette contradiction fondamentale en ces termes : « l’inévitable fracture : le pouvoir contre la liberté, la propriété contre l’égalité, est inscrite dès le début, dans les fondements de l’État louverturien »[26].

Pour autant, en tant qu'acteurs majeurs de la révolution haïtienne, Toussaint Louverture et son compagnon de route Jean-Jacques Dessalines ne sont pas, dans leurs écrits, de simples mémorialistes. Hommes d'action mais aussi hommes d'idées précurseurs, ils se projettent dans l'avenir, et conceptualisent la suite de la décolonisation[27]. La philosophe américaine et historienne des idées Susan Buck-Morss (en), qui analyse leurs textes dans son ouvrage Hegel, Haiti, and Universal History publié en 2009, s'interroge sur les rapports d'influence intellectuels possibles entre leurs idées et la dialectique du maître et de l'esclave introduite par Hegel dans son ouvrage intitulé : la Phénoménologie de l'Esprit[27] - [28]. Une dizaine d'années auparavant, un autre historien américain, David Brion Davis (en) avait déjà soulevé la même remarque concernant les idées mises en exergue par Toussaint Louverture[29].

Sur la révolte des esclaves du Nord

Il existe deux courants historiographiques au sujet du rôle joué par Toussaint Louverture dans la révolte des esclaves du Nord en 1791.

- Le plus important, représenté par Jacques de Cauna, le présente comme l’un des instigateurs importants de l’insurrection, dont il fut l'organisateur auprès des ateliers du Nord[30]. L’historien haïtien du XIXe siècle Céligny Ardouin rapporte à partir de témoignages d’anciens vétérans que Toussaint Bréda aurait été contacté par les royalistes pour fomenter l’insurrection. Les royalistes cherchaient par ce biais à porter atteinte au mouvement des patriotes autonomistes, c’est-à-dire aux petits Blancs. L’insurrection lancée, la première réaction de Toussaint Bréda a été de mettre à l’abri son ancien maître Bayon de Libertat. Deux hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ce fait. La première est qu’il n’aurait pas envisagé que le mouvement puisse se retourner contre les grands Blancs. La seconde est qu’il ne serait tout simplement pas l’un des fomenteurs de l’insurrection.

- Le deuxième courant historiographique est animé par l'auteur et diplomate Pierre Pluchon[31]. Pour lui, Toussaint Bréda n’était pas forcément en phase avec ce mouvement insurrectionnel qui le menaçait d’une double manière : en tant que maître d’esclaves et de biens il pouvait être la proie des insurgés ; dans la confusion des représailles quasi imminentes des Blancs, il pouvait facilement être une victime de la répression. Par conséquent, avec une certaine habileté, Toussaint Bréda aurait adopté un double jeu. D’une part, en mettant à l’abri son ancien maître Bayon de Libertat, Toussaint se serait assuré d’avoir un protecteur influent auprès des autorités coloniales. D’autre part, en approchant les insurgés en tant que médecin grâce à sa connaissance des plantes, il se serait assuré la protection de ses biens. Ce n’est peut-être qu’en partant des données de l'expérience que ce double jeu lui aurait permis de s’ériger en intermédiaire entre les royalistes et les insurgés, puisque sa personne, connue des autorités à travers Bayon de Libertat, aurait été en mesure d’apporter une certaine honorabilité au mouvement. Ainsi, on note qu’il est l'un des signataires de l’adresse à l’Assemblée coloniale du proposant en vain une amnistie générale, avec les deux meneurs de l’insurrection Jean-François et Biassou[11]. L’enlisement marqué par l’extension du mouvement et la relative paralysie des propriétaires européens et mulâtres l’aurait poussé à s’impliquer davantage dans l’insurrection, dans le but de canaliser les insurgés, se transformant ainsi en meneur d’hommes. Cette vision critique émanant d'un auteur iconoclaste est toutefois loin de faire consensus auprès des historiens universitaires, qui en critiquent le biais idéologique et l'absence d'un certain nombre de sources[32].

Citation

« En me renversant, on n'a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté, mais il repoussera car ses racines sont profondes et nombreuses »[33]. Ces mots sont ceux qu’aurait prononcés Toussaint Louverture, le en direction du chef de division Jean Savary, à l'instant de monter sur le navire Le Héros, qui le déporte en France avec sa famille.

Cette citation doit être restituée dans une certaine historiographie, confinant parfois à une légende dorée associant Toussaint au « Spartacus noir » prophétisé par l’abbé Raynal[34], aussi appelé « Le Premier des Noirs »[35].

Lieux de mémoire

Après une première plaque mémorielle apposée dans la mairie de la Cluse-et-Mijoux en 1901, l'ambassadeur d'Haïti en France Léon Thébaud fait ériger un mémorial au fort de Joux à La Cluse-et-Mijoux avec l’appui du maire Émile Lambert, à l'occasion du 150e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture[36]. En 1927, le représentant d’Haïti à la Société des Nations, le colonel Nemours, dépose drapeau haïtien sur la cheminée face à laquelle est mort Toussaint Louverture[36]. En 2003, un buste de Toussaint Louverture est offert par Haïti et exposé au Fort de Joux[36].

En 1983, l’ambassadeur d'Haïti en France Guerrier prélève une pelletée de terre du Fort de Joux, qui est déposée dans une urne convoyée puis déposée au Musée du Panthéon national haïtien à Port-au-Prince[36].

Une plaque commémorative portant l'inscription « À la mémoire de Toussaint Louverture, combattant de la liberté, artisan de l’abolition de l’esclavage, héros haïtien mort déporté au fort de Joux en 1803 » est posée dans la crypte du Panthéon à Paris le [36] - [37]. D'autres sources datent cette inscription du [38].

À Massy (Essonne), une statue de Toussaint Louverture est dévoilée le , sur proposition du CIFORDOM, sur la place Victor Schœlcher à l'occasion du bicentenaire de la Révolution par Claude Germon, député-maire de Massy et José Pentoscrope, conseiller municipal et président du CIFORDOM (Centre d’information, Formation, Recherche et Développement pour les Originaires d’Outre-Mer) en présence de Gaston Monnerville, ancien Président du Sénat, Gabriel Lisette, ancien ministre, Alex Garcia, le sculpteur et de plusieurs personnalités de l'outre-mer. C'est alors la première statue d'un homme noir sur l'espace public en métropole[39] - [40].

Un buste réalisé par Ludovic Booz est érigé le sur le quai de Queyries à Bordeaux (Gironde)[41].

Une statue réalisé par Ousmane Sow est érigée près du Musée du Nouveau Monde à La Rochelle (Charente-Maritime)[42].

Hommages posthumes

Haïti

- Plusieurs rues ou lycées dans des villes d'Haïti portent le nom de Toussaint Louverture.

- En 2003, l'aéroport international de Port-au-Prince a été rebaptisé aéroport international Toussaint-Louverture[43].

Bénin

- À Allada, sur la terre d'origine de sa famille a été érigée une statue. Cette origine géographique n'est cependant pas établie par les chercheurs.

Canada

- À Québec, une statue le représentant a été inaugurée le , dans le « parc de l'Amérique latine » situé dans la basse-ville, entre le Palais de justice et la rivière Saint-Charles[44].

- À Montréal, à l’occasion du 375e anniversaire de la fondation de Montréal, des membres de la communauté haïtienne, représentés par le Bureau de la communauté haïtienne de Montréal (BCHM), ont offert en don un buste grandeur nature de Toussaint Louverture. Réalisée par l’artiste haïtienne Dominique Dennery, l’œuvre est installée à l’entrée du parc qui porte son nom. Malgré le statut de héros national de Toussaint Louverture, il n’existe pas de juste représentation physique de cet homme. S’inspirant de peintures, pièces de monnaie et sculptures à l’effigie du général, l’artiste et le BCHM sont convenus de le représenter en homme d’âge mûr, réfléchi, préoccupé par sa lourde tâche, soit en visionnaire aux traits et au regard nobles. Un grand soin a été apporté à son costume et à son allure, le montrant comme un homme digne et fier. Cette déclaration de Toussaint Louverture est gravée sur le piédestal du monument : « En me renversant, on n’a abattu que le tronc de l’arbre de la liberté, mais il repoussera, car ses racines sont profondes et nombreuses »[45].

France

Plusieurs villes de France métropolitaine ont donné le nom de Toussaint Louverture à une rue, une avenue, une place… : Blainville-sur-Orne, Bobigny, Clermont-Ferrand, Lorient, Montpellier, Niort, Notre-Dame-d'Oé, Palaiseau, Paris (11e arrondissement), Poitiers, Saint-Brieuc et Saint-Denis :

- Une première rue Toussaint-Louverture est nommée dès 1937 à Pontarlier[36]

- À Bordeaux un buste de Toussaint Louverture offert par Haïti a été inauguré en sur la rive droite opposée au quartier des Chartrons haut lieu de la traite négrière de la ville[46] ; le lieu est renommé en 2019 square Toussaint-Louverture[41]

- À Nantes, le , une plaque commémorative et un square dans le centre-ville honorent la mémoire de Toussaint Louverture.

- Deux lycées professionnels de Pontarlier fusionnent et prennent le nom de Lycée Toussaint-Louverture en 1972[47] - [36]).

- Une voie d’escalade située en Corse dans la région du Niolu, a été baptisé « Monsieur Toussaint Louverture ».

- Rue Toussaint-Louverture à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

- Square Toussaint-Louverture à Stains (Seine-Saint-Denis) en 2016[48].

- Jardin Toussaint-Louverture 20e arrondissement de Paris en 2021

Des écoles Toussaint-Louverture se trouvent à Clichy (Hauts-de-Seine) et Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane). Une rame de tramway de la ville de Besançon porte son nom[49]

Dans l'art et la culture

Littérature

- Victor Hugo publie Bug-Jargal en 1826, son premier roman de jeunesse.

- Alphonse de Lamartine publie en 1850 un poème dramatique en cinq actes, Toussaint Louverture (lire sur Gallica), qui fut créé le , au Théâtre de la Porte-Saint-Martin.

- Alexandre Dumas, dans son roman Les Mohicans de Paris (1854-1855), met en scène, à Paris, sous la Restauration, des sociétés secrètes dont un membre a pris le pseudonyme de « Toussaint-Louverture ».

- Aimé Césaire fait référence à Toussaint Louverture dans le Cahier d'un retour au pays natal.

- Madison Smartt Bell intègre Toussaint Louverture et certains de ses contemporains dans sa grande trilogie romanesque et historique Le Soulèvement des âmes (1995), Le Maître des carrefours (2000) et La Pierre du bâtisseur (2004).

Bande dessinée

- Jean-Pierre Pécau, Fred Duval, Fred Blanchard et Dim. D, Les Fantômes d’Hispaniola, série Jour J, 2018.

Cinéma

- 1952 : Lydia Bailey réalisé par Jean Negulesco.

- 2022 : Black Panther: Wakanda Forever réalisé par Ryan Coogler. Le personnage de Toussaint est une allusion à Toussaint Louverture [50] - [51].

Documentaires

- 2009 :

- Toussaint Louverture, le libérateur d'Haïti, un film documentaire américain de 2009 réalisé par Noland Walkerq.

- Toussaint Louverture et l'abolition de l'esclavage, un film documentaire de Laurent Lutaud et Georges Nivoix, collection Mémoires et Histoire, SCÉRÉN, France - CRDP de Franche-Comté, DVD vidéo.

- 2005 : Toussaint Louverture, Haïti et la France, un film documentaire de Georges Nivoix et Laurent Lutaud.

- 2021 : Toussaint Louverture, la liberté à tout prix, documentaire-fiction diffusé sur France 3 dans Secrets d'Histoire[52].

Fiction

- 2012 :Toussaint Louverture, un téléfilm en deux épisodes de Philippe Niang.

Musique et spectacle

- Le groupe de latin-rock Santana a intitulé une chanson à son nom, sur l'album Santana III (1971).

- Le groupe de rock expérimental Swans dédie Bring the Sun / Toussaint L'Ouverture, un morceau de 34:05 minutes sur l'album To Be Kind (2014).

- L'historien suisse Hans Fässler lui rend hommage avec son programme de cabaret "Toussaint meurt en 1803"[53]

- Le duo franco-américain Sorg & Napoleon Maddox lui consacre son deuxième album Louverture (2022)[54].

Galerie d'images

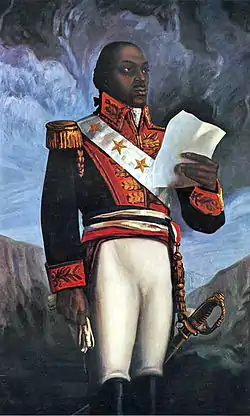

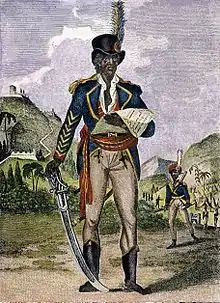

Toussaint Louverture (auteur inconnu).

Toussaint Louverture (auteur inconnu). Toussaint Louverture, chef des insurgés de Saint-Domingue, XIXe siècle.

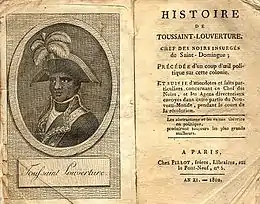

Toussaint Louverture, chef des insurgés de Saint-Domingue, XIXe siècle. Toussaint Louverture, gravure réalisée en 1825. Françoise-Élisabeth, dite Eugénie, Tripier Lefranc, née Le Brun (1797-1872).

Toussaint Louverture, gravure réalisée en 1825. Françoise-Élisabeth, dite Eugénie, Tripier Lefranc, née Le Brun (1797-1872)..JPG.webp) Toussaint Louverture, gravure par H. Rousseau (designer graphique) et L. Dumont (graveur).

Toussaint Louverture, gravure par H. Rousseau (designer graphique) et L. Dumont (graveur). Le général Toussaint Louverture recevant un général anglais.

Le général Toussaint Louverture recevant un général anglais. Toussaint Louverture reçoit une lettre du Premier Consul Bonaparte.

Toussaint Louverture reçoit une lettre du Premier Consul Bonaparte. Toussaint Louverture à Saint-Domingue.

Toussaint Louverture à Saint-Domingue.

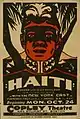

1938 : Haïti. Le drame du Napoléon noir par William Du Bois. Affiche pour la présentation de « Haïti » au Théâtre Copley, 463 Stuart Street, Boston, Massachusetts, montrant un portrait en buste de Toussaint Louverture.

1938 : Haïti. Le drame du Napoléon noir par William Du Bois. Affiche pour la présentation de « Haïti » au Théâtre Copley, 463 Stuart Street, Boston, Massachusetts, montrant un portrait en buste de Toussaint Louverture. Portrait de Toussaint Louverture sur un billet de banque haïtien.

Portrait de Toussaint Louverture sur un billet de banque haïtien.

Selon une étude du chercheur haïtien Fritz Daguillard, seuls deux portraits d'époque semblent assez proches de leurs modèles. Le premier est l'aquarelle réalisée probablement d'après nature par Nicolas-Eustache Maurin, reproduit en gravure par François Delpech. L'original fut offert par Toussaint à Roume. Le second portrait a été réalisé par M. de Montfayon, ingénieur sous les ordres de Toussaint. Il a été désigné par Isaac Toussaint comme étant le seul portrait dans lequel il trouvait son père reconnaissable[56] - [57]. Enfin, un portrait[58] dessiné par Pierre-Charles Baquoy a été retrouvé en 1989 à Port-au-Prince, authentifié et publié par l'historien français Jacques de Cauna dans Haïti, l'éternelle Révolution et reproduit dans Toussaint Louverture et l'indépendance d'Haïti et la réédition critique des Mémoires du général Toussaint Louverture (couverture) par le même auteur.

.jpg.webp) Toussaint Louverture, homme politique haïtien (1743-1803) ; portrait de Nicolas-Eustache Maurin, François Delpech[59].

Toussaint Louverture, homme politique haïtien (1743-1803) ; portrait de Nicolas-Eustache Maurin, François Delpech[59]. Portrait réalisé par M. de Montfayon.

Portrait réalisé par M. de Montfayon. Buste de Toussaint Louverture au fort de Joux, offert par Haïti à l'occasion du bicentenaire de sa mort.

Buste de Toussaint Louverture au fort de Joux, offert par Haïti à l'occasion du bicentenaire de sa mort.

Œuvres

- Toussaint Louverture, Mémoires du général Toussaint Louverture, écrits par lui-même, par Toussaint Louverture, Joseph Saint-Rémy, 1853 (texte en ligne).

- Toussaint Louverture, Mémoires du général Toussaint Louverture, écrits par lui-même, réédition critique comprenant l'édition originale de 1853 suivie de l'intégralité de la retranscription du manuscrit original de la main de Toussaint Louverture, préface et notes de Jacques de Cauna, Éditions La Girandole, 2009, 222 p.

Pour approfondir

Bibliographie

- Henri Castonnet Des Fosses, La perte d’une colonie : La révolution de Saint-Domingue, Paris, A. Faivre, , 380 p. (lire en ligne).

- Jacques de Cauna, Haïti, l'éternelle Révolution, Port-au-Prince, Ed. Deschamps, 1989-1997, et réédition Pau, PRNG Pyrémonde, 2009.

- Jacques de Cauna, Toussaint Louverture et l’indépendance d’Haïti, SFHOM et Karthala, 2004.

- Jacques de Cauna, Mémoires du général Toussaint Louverture, commentés par Saint-Rémy, Guitalens l'Albarède, La Girandole, 2009.

- Jacques de Cauna, Toussaint Louverture. Le Grand Précurseur, Bordeaux, Ed. Sud-Ouest, 2012.

- Aimé Césaire, Toussaint Louverture ; La Révolution française et le problème colonial (essai), Club Français du Livre, Paris, 1960 (réédité par Présence Africaine en 1962 et 1981) lire en ligne.

- Jean-Louis Donnadieu, Toussaint Louverture - Le Napoléon Noir, Belin, 2014[60].

- Laurent Dubois, Les Vengeurs du Nouveau Monde — Histoire de la Révolution haïtienne, trad. de l'anglais (États-Unis) par Thomas Van Ruymbeke, les Perséides, 2006.

- Alain Foix, Toussaint Louverture, Gallimard, « Folio Biographies », 2007.

- Alain Foix, Noir, de Toussaint Louverture à Barack Obama, Galaade, 2008.

- C. L. R. James, Les Jacobins noirs — Toussaint Louverture et la révolution de Saint-Domingue, 1938. Traduction française, Paris, Éditions Caribéennes, 1983.

- Alphonse de Lamartine, Toussaint Louverture, poème dramatique en cinq actes et en vers, 1850, texte reproduit dans les Œuvres poétiques de Lamartine à la « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1963.

- Jean Métellus, Toussaint Louverture, pièce de théâtre, Hatier, 2003.

- Jean Métellus, Toussaint Louverture, le précurseur, roman, le Temps des Cerises, 2004.

- Colonel Nemours, Histoire de la captivité et de la mort de Toussaint Louverture : notre pèlerinage au Fort de Joux, Paris, Berger-Levrault, , 320 p. (lire en ligne).

- Pierre Pluchon, Toussaint Louverture, Fayard, Paris, 1989.

- Jean-Jacques Salgon. Ma vie à Saint-Domingue, Verdier, 2011.

- Victor Schœlcher, Vie de Toussaint Louverture, Karthala, collection Relire, 1982.

- Richard de Tussac, Cri des colons contre un ouvrage de M. l’évêque et sénateur Grégoire, ayant pour titre « De la Littérature des nègres », 1810.

- Alain Yacou, Saint-Domingue espagnol et la révolution nègre d’Haïti, 1790-1822 : commémoration du bicentenaire de la naissance de l’État d’Haïti, 1804-2004, Paris/Pointe-à-Pitre/CERC, Karthala, , 683 p. (ISBN 978-2-84586-852-6, lire en ligne).

- Tugdual de Langlais, Marie-Étienne Peltier, Capitaine corsaire de la République, Éd. Coiffard, 2017, 240 p. ( (ISBN 9782919339471))

- Sudhir Hazareesingh, Toussaint Louverture, Flammarion, 2020.

Biographie

- (en) Toussaint L'Ouverture : a biography and autobiography. Par John Relly Beard, 1863.

- (en) The Louverture Project : Toussaint Louverture.

- Madison Smartt Bell, Toussaint Louverture, [« Toussaint Louverture: A Biography », 2007], trad. de Pierre Girard, Arles, France, Actes Sud, 2007, 384 p. (ISBN 978-2742771561)

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- (en) National Portrait Gallery

- Ressource relative à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Antoine Métral, Histoire de l'expédition des Français à Saint-Domingue, sous le consulat de Napoléon Bonaparte : Suivie des mémoires et notes d'Isaac Louverture sur la même expédition, et sur la vie de son père : ornée du portrait de Toussaint et d'une belle carte de Saint-Domingue, Paris, Fanjat Ainé, , 348 p. (lire en ligne), p. 325 à 339

- Auguste Nemours, Histoire de la captivité et de la mort de Toussaint Louverture : Notre pèlerinage au Fort de Joux, Paris, , 315 p. (lire en ligne)

- Charles-Yves Cousin d’Avallon, Histoire de Toussaint-Louverture, chef des Noirs insurgés de Saint-Domingue ; précédée d'un coup d'œil politique sur cette colonie : et suivie d'anecdotes et faits particuliers concernant ce chef des Noirs, et les agens directoriaux envoyés dans cette partie du nouveau-monde, pendant le cours de la Révolution, Paris, Pillot, , 210 p. (lire en ligne)

- Charles Wyllys Elliott, St. Domingo, its révolution and its hero, Toussaint Louverture, New-York, J. A. Dix, , 83 p. (lire en ligne)

- Victor Schœlcher, Conférence sur Toussaint Louverture, général en chef de l'armée de Saint-Domingue, S.l., Editions Panorama, , 53 p. (lire en ligne)

- Thomas-Prosper Gragnon-Lacoste, Toussaint Louverture, général en chef de l'armée de Saint-Domingue, surnommé le premier des Noirs, Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, , 398 p. (lire en ligne)

- Henri Castonnet des Fossés, La perte d'une colonie : la révolution de Saint-Domingue, Paris, A. Faivre, , 380 p. (lire en ligne)

- Jacques de Cauna et Jean-Louis Donnadieu, « Quand le comte de Noé écrit à Toussaint Louverture... », Outre-Mers. Revue d'histoire, nos 358-359, , p. 289-301 (lire en ligne, consulté le ).

- Ressources relatives à la recherche: Les Classiques des sciences sociales.

Notes et références

- Toussaint Louverture était Antillais, et son combat a débouché sur la fondation d'Haïti qui revendique à ce titre le personnage, tandis que la France lui rend désormais hommage au Panthéon (inscription commémorative). Par anachronisme (de quelques mois par rapport à sa mort), Toussaint Louverture est très souvent présenté comme haïtien, considérant Haïti comme l'enfant posthume du personnage.

- (en) Paul Berman, « A Biography Reveals Surprising Sides to Haiti’s Slave Liberator », sur New York Times,

- Jacques de Cauna, Toussaint Louverture et l'indépendance d'Haïti : témoignages pour un bicentenaire, Paris, SFHOM, Éditions Karthala, coll. « Hommes et sociétés », , 299 p. (ISBN 978-2-845-86503-7 et 978-2-859-70033-1, OCLC 300162515), p. 189

- Philippe Girard, Ces esclaves qui ont vaincu Napoléon. Toussaint Louverture et la guerre d'indépendance haïtienne (1801-1804),

- Jean Louis Donnadieu, Toussaint Louverture, le Napoléon noir,

- Antoine Marie Thérèse Métral, et Isaac Toussaint Louverture, Histoire de l'expédition des Français à Saint-Domingue : sous le consultat de Napoléon Bonaparte, Paris, Fanjat aîné, 1825, p. 325

- Jacques de Cauna 2004, p. 64

- Jacques de Cauna 2004, p. 62

- Jacques de Cauna 2004, p. 63

- Jacques de Cauna, Haïti, l'éternelle révolution : histoire de sa décolonisation (1789-1804), Monein, PRNG, , 282 p. (ISBN 978-2-914-06764-5), p. 162

- Jacques de Cauna 2004, p. 165

- Jacques de Cauna 2004, p. 162

- François Blancpain, La colonie française de Saint-Domingue: de l'esclavage à l'indépendance, Paris, éditions Karthala, 2004, p. 139

- Frédéric Régent, La France et ses esclaves : de la colonisation aux abolitions (1620-1848), Paris, B. Grasset, , 354 p. (ISBN 978-2-246-70211-5, OCLC 878646023), p. 255

- Frédéric Régent 2007, p. 256

- Frédéric Régent 2007, p. 257

- Bernard Gainot, « « Sur fond de cruelle inhumanité » ; les politiques du massacre dans la Révolution de Haïti. », La Révolution française. Cahiers de l’Institut d’histoire de la Révolution française, (ISSN 2105-2557, lire en ligne, consulté le )

- Frédéric Régent 2007, p. 258

- Jeremy D. Popkin, Républicanisme atlantique et monde colonial : Saint-Domingue entre France et États-Unis in Républiques sœurs: le Directoire et la révolution atlantique, Livre sous la direction de Pierre Serna p. 147-160 2009

- Frédéric Régent 2007, p. 251

- Frédéric Régent 2007, p. 259

- Jacques de Cauna 2004, p. 171

- Oruno D. Lara, « Toussaint Louverture François Dominique Toussaint dit '1743-1803) », Encyclopædia Universalis, (lire en ligne)

- Alfred Nemours Auguste, Histoire de la captivité et de la mort de Toussaint-Louverture : notre pèlerinage au Fort de Joux : avec des documents inédits, Paris, Berger-Levrault, (lire en ligne)

- « Toussaint Louverture, figure de l'émancipation », France Culture, signes des temps, (lire en ligne)

- Sabine Manigat, « Qu’est-ce que la liberté générale en 1793 ? Les nouveaux libres en quête d’un projet », Annales historiques de la Révolution française, , p 363-372

- Yanick Lahens, Littérature haïtienne. Urgence(s) d'écrire, rêve(s) d'habiter (leçon inaugurale du Collège de France), Fayard, , p. 31-35

- (en) Hegel, Haiti, and Universal History, University of Pittsburgh Press,

- (en) « Toussaint Louverture and the Phenomenology of Mind », dans David Brion Davis, The Problem of Slavery in the Age of Revolution, 1770-1823, Oxford University Press, , p. 557-564

- Jacques de Cauna 2004, p. 191-192

- Jacques de Cauna 2004, p. 158

- Gauthier Florence, « Pierre Pluchon, Toussaint Louverture — Un révolutionnaire noir d'Ancien Régime », Annales historiques de la Révolution française, nos 293-294, , p. 556-558 (lire en ligne)

- Michel Beniamino, et Arielle Thauvin-Chapot (dir.), Mémoires et cultures : Haïti, 1804-2004 : actes du colloque international de Limoges, 30 septembre-1er octobre 2004, Presses Univ. Limoges, 2006, p. 114

- Guillaume-Thomas Raynal, Histoire philosophique et politique des deux Indes, Paris, 1780, 3e édition

- Gragnon-Lacoste, Toussaint Louverture, général en chef de l'armée de Saint-Domingue, surnommé le premier des Noirs ouvrage écrit d'après des documents inédits et les papiers historiques et secrets de la famille Louverture, orné du portrait authentique du célèbre général et du fac-similé de sa signature, Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, (lire en ligne)

- Paul Paumier, « Figures de Toussaint Louverture : Monsieur Toussaint d’Édouard Glissant confronté au regard des historiens contemporains », sur archives-ouvertes.fr, (consulté le )

- « Un hommage à Toussaint Louverture au Panthéon le 7 avril 2023 », sur memoire-esclavage.org, (consulté le )

- « Panthéon: Plaques à la mémoire de Toussaint Louverture, Louis Delgrès et Aimé Césaire », sur mmoe.llc.ed.ac.uk (consulté le )

- « 1989: Victor Schoelcher et Toussaint-Louverture Honorés à Massy », sur cifordom.net (consulté le )

- Cécile Chevalier, « Il y a 31 ans, Massy inaugurait la première statue à l’effigie d’un homme noir, Toussaint Louverture », sur leparisien.fr, (consulté le )

- « Square et statue Toussaint Louverture », sur memoire-esclavage.org (consulté le )

- « Sculpture de Toussaint Louverture par Ousmane Sow », sur larochelle.fr (consulté le )

- Daniel Daréus, « Éphéméride du Jour…, 22 Janvier 1964, Inauguration de l’Aéroport Mais Gâté », sur radiotelevision2000.com, (consulté le )

- Pierre Pelchat, « Un héros haïtien Toussaint Louverture honoré à Québec », Le Soleil, (consulté le ).

- « Monument à Toussaint Louverture », sur Art Public Montréal (consulté le )

- Agence France-Presse, « Une statue d’esclave inaugurée à Bordeaux, ville au passé négrier », sur larepubliquedespyrenees.fr, (consulté le )

- « Lycée professionnel Toussaint Louverture, 81 rue de Besançon, 25300 Pontarlier » (consulté le )

- Marie-Pierre Bologna, « Stains : la renaissance du Clos Saint-Lazare », sur leparisien.fr, (consulté le )

- Catherine Eme-Ziri, « Besançon : les 19 du tramway ! », sur francetvinfo.fr, (consulté le )

- « Black Panther 2 : ce personnage qui apparaît dans la scène post-générique existe-t-il dans les comics ? », sur allocine.fr, (consulté le )

- (en) Tim Molloy, « Why ‘Toussaint’ Is Such an Excellent Name in Black Panther 2: Wakanda Forever », sur moviemaker.com, (consulté le )

- Jean-Marc Verdrel, « “Secrets d'histoire” : « Toussaint Louverture : la liberté à tout prix… », lundi 10 mai sur France 3 avec Stéphane Bern », sur Les coulisses de la télévision,

- Site du programme de cabaret «Louverture meurt en 1803»

- Falila Gbadamassi, « Le duo Sorg & Napoleon Maddox rend un hommage très jazzy au héros haïtien Toussaint Louverture », sur Franceinfo, (consulté le )

- Bhaskar Sunkara, « Jacobin Magazine : entretien avec Bhaskar Sunkara », (consulté le ).

- Fritz Daguillard, The True Likeness of Toussaint Louverture, Americas

- Madison Smartt Bell, Toussaint Louverture, p. 342-343

- Jacques de Cauna, Le véritable visage de Toussaint Louverture « Copie archivée » (version du 10 juin 2015 sur Internet Archive), Anneaux de la Mémoire • Centre de ressources et d'études des traites et de l'esclavage

- Jean-Jacques Salgon, « Sur les traces de Toussaint Louverture », Actualité Poitou-Charentes, no 86, octobre 2009, p. 31.

- Jacques De Cauna, « Donnadieu, Jean-Louis, Toussaint Louverture, le Napoléon Noir, Paris, Belin, 2014 [Compre-rendu] », Outre-Mers. Revue d'histoire, vol. 101, no 384, , p. 380–382 (lire en ligne, consulté le )