Cyrille Bissette

Cyrille Charles Auguste Bissette est un homme politique martiniquais, né le à Fort-Royal (actuellement Fort-de-France) et mort le à Paris. Il fut un des grands artisans de l'abolition de l'esclavage en France. Antiesclavagiste dès 1823 en Martinique, il a été élu député de la Martinique en 1848 et de 1849 à 1851.

| Député français |

|---|

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nationalité | |

| Activité |

| Parti politique | |

|---|---|

| Distinction |

.png.webp)

Biographie

Son père, Charles Borromée Bissette, libre, homme de couleur, originaire du Marin épouse en 1794 Elizabeth Mélanie Bellaine, fille naturelle affranchie de Joseph-Gaspard de Tascher de La Pagerie, père de Joséphine de Beauharnais. De cette union naîtront six enfants dont l'aîné Cyrille deviendra le plus célèbre. Il est donc le cousin de la future impératrice et le lointain cousin du padishah Mahmoud II.

En 1816, Cyrille Bissette épouse Augustine Séverin, ils auront ensemble quatre enfants. Bissette devient à partir de 1818 négociant à Fort-de-France. Il participe à la répression de la révolte d'esclaves du Carbet en 1822. À ce moment-là, il n'est pas encore engagé dans la lutte contre l'esclavage.

« L'affaire Bissette »

Au début du mois de décembre 1823, circule à la Martinique un opuscule manuscrit intitulé De la situation des gens de couleur libres aux Antilles Françaises. Le texte a été attribué à Cyrille Bissette mais la Bibliothèque nationale de France donne pour auteur Gabriel-Jacques Laisné de Villévêque[2]. Il pourrait aussi avoir été rédigé par le marquis de Sainte-Croix[3]. L'objet de la brochure, distribuée librement en France[4], est de dénoncer le système esclavagiste en exposant en détail les injustices dont sont victimes les esclaves. Outre l'obtention des droits civiques pour les Noirs libres des colonies antillaises, elle propose notamment le rachat progressif des esclaves, des écoles gratuites en faveur des nouveaux affranchis et la suppression des châtiments corporels à l'égard des esclaves[5].

Un certain Morando va dénoncer Bissette auprès du Procureur du Roi. La maison de Bissette est alors perquisitionnée et l'on découvre plusieurs pétitions à son domicile. Il est immédiatement arrêté et écroué à Fort-Royal, en compagnie de supposés complices parmi lesquels figurent Louis Fabien et Jean-Baptiste Volny. Lors du procès en première instance Bissette est condamné au bannissement à perpétuité du territoire français[6], il fait appel et la Cour Royale de Martinique, dont le procureur par intérim, Richard de Lucy, est un fervent partisan des thèses racistes, le condamne à la marque des lettres GAL et aux galères perpétuelles[7]. Le jugement est appliqué et il est marqué au fer rouge et exposé[8]. Bissette est alors transporté avec quarante-six autres condamnés pour le fort de Brest où il se pourvoit immédiatement en cassation. Michelle Zancarini-Fournel rappelle qu'une campagne d'opinion en faveur de Bissette a été lancée en France[9]. La Cour de Cassation casse l'assignation au territoire métropolitain de la Cour Royale de la Martinique et renvoie Bissette et ses complices devant la Cour Royale de la Guadeloupe. Cette même Cour le condamne à dix ans de bannissement des colonies françaises.

Sa lutte contre l'esclavage

Exilé à Paris, la position de Bissette sur la question de l'abolition s'y radicalise. En 1832, il propose avec Louis Fabien et Mondésir Richard dans le Journal des débats une solution négociée qui éviterait toute effusion de sang[10]. Il fonde peu après une « Société des hommes de couleur » et, en 1834, la Revue des colonies dont il devient le directeur. Elle paraîtra jusqu'en 1843[11]. Le but de la nouvelle revue est de combattre l'esclavage par une abolition immédiate dans les colonies françaises.

En 1844, il s'oppose au projet des lois Mackau sur l'esclavage, car il tend à violer la loi du sur le régime législatif des colonies.

Carrière politique

Quelques mois après l'application du décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848, Bissette se présente aux élections législatives d'août. Il est élu député avec 19 850 voix[12]. Mais l'Assemblée nationale constituante invalide son élection pour cause d'incapacité personnelle, parce qu'il avait été condamné pour faillite, il est alors remplacé à l'Assemblée par son suppléant Victor Mazuline. Pourtant, le , le Tribunal de Commerce de la Seine déclare nul et non avenu le jugement qui l'avait condamné en faillite, ce qui lui permet de briguer un nouveau mandat de député lors des législatives suivantes.

À partir de 1849, Bissette cesse de pourfendre la domination de l'élite économique béké. Il se prononce pour la fusion des différentes composantes raciales[13] des Antilles, dont il est lui-même issu, et pour l'oubli du passé. Au mois de mars 1849, revenant de l'exil et de la guerre, il est accueilli à Saint-Pierre par une foule en liesse. Dans son discours il déclare : « Consentons donc à un mutuel oubli du passé et jetons loin de nous nos funestes divisions, nos préjugés d'un temps qui n'est plus, les vieilles récriminations qui ne font jamais l'affaire des partis et bien moins encore le bonheur du pays qui doit dominer et faire taire toutes les passions ».

Une alliance est conclue entre Bissette et le béké François Pécoul en vue des élections législatives de juin. Les résultats consacrent l'écrasante victoire du tandem Bissette-Pécoul qui obtiennent respectivement 16 327 voix et 13 482 voix. Victor Schœlcher est battu et ne recueille que 3 617 voix.

L'association de Bissette et Pécoul provoque la colère et l'indignation des mulâtres qui accusent Bissette d'avoir trahi sa race et de s'être vendu aux Blancs. Bissette fera l'objet d'une campagne de haine et de dénigrement de la part de la bourgeoisie mulâtre et plus particulièrement des partisans de Victor Schœlcher. Par contre, si l'on en croit sa popularité , le peuple continuait à lui faire confiance. Élu le , il occupe son siège jusqu'au .

Rivalité avec Victor Schœlcher

La rivalité entre Bissette et Schœlcher commence véritablement après la parution du livre de Schœlcher[14] intitulé Des Colonies Françaises que Bissette avait sévèrement critiqué.

Jusqu'au Coup d'État du réalisé par Louis Napoléon Bonaparte, le cousin de Bissette issu de germain, la lutte entre ses partisans et ceux de Schœlcher est une constante du débat politique martiniquais. Après l'élection à la députation de Bissette les deux hommes s'affrontèrent encore plus violemment, soutenus chacun par des organes de presse. Bissette se sert du Courrier de la Martinique et Schœlcher et ses alliés du journal La Liberté dans lesquelles ils échangent réciproquement insultes et injures.

À partir de 1852, Bissette entame sa retraite sur le plan politique et l'antagonisme entre le bissetisme et le schœlchérisme s'estompe. De cette rivalité entre les deux abolitionnistes, Victor Schœlcher sort gagnant, puisque c'est à lui que la Troisième république attribue l'abolition de l'esclavage plutôt qu'au cousin de l'empreur déchu[15].

Comme son cousin l'empereur des Français, Cyrille Bissette fut un franc-maçon. Il fut initié le au sein de la loge parisienne Les Trinosophes (Grand Orient de France), l'une des plus brillantes de l'époque[16], il a atteint le trentième degré du Rite écossais ancien et accepté[17]. Il a fréquenté tout au long de sa vie divers ateliers tant en métropole que dans les Antilles et il semble être resté franc-maçon jusqu'à sa mort[17].

Publications

Cyrille Bissette est l'homme politique martiniquais du XIXe siècle qui a le plus combattu l'esclavage et ses effets néfastes. Au lieu de la vengeance, il prôna la réconciliation entre les races, selon la terminologie de l'époque. Occulté par le culte rendu à Schœlcher dans la bourgeoisie intellectuelle assimilationniste, Cyrille Bissette est rejeté de la mémoire collective en raison de son alliance avec le béké Auguste Pécoul, alliance alors qualifiée de trahison par les mulâtres, mais aussi de ses liens de parenté très proches avec l'empereur déchu, dont la mère était sa cousine germaine. Son histoire est traitée dans très peu d'ouvrages et beaucoup de Martiniquais ignorent son existence. Paradoxalement, son nom a été donné en 2008 à un rond-point de la commune de Schœlcher.

Œuvres

- De la situation des gens de couleur libres aux Antilles Françaises (Texte en ligne), 1823

- Réponse à la brochure de M Fleuriau, Délégué des colons de la Martinique (Texte en ligne), 1831

- Réponses de MM Bissette et Fabien à M de Lacharrière (Texte en ligne), 1831

- Mémoire au Ministre de la Marine et des Colonies et à la Commission de législation coloniale (Texte en ligne), 1831

- Demande en grâce pour Adèle, jeune esclave de la Martinique, condamnée à la peine du fouet, pour avoir chanté la Parisienne (Texte en ligne), 1831

- Calomnies devenues vérités, ou Réponse au pamphlet de MM. Lacharière et Foignet... par Bissette (Texte en ligne), 1831

- Notes sur le Projet de loi, relatif au régime législatif des Colonies (Texte en ligne), 1833

- Lettre à M Granier (de Cassagnac)(Texte en ligne), 1842

- A M. Jollivet,... 6 juillet 1842 : XVIIIe – XIXe siècle : 1795-1842, Paris, impr. de E.-J. Bailly, . (BNF 30108123)

- Deux mots sur une note de M V Schœlcher (Texte en ligne), 1843

- Réfutation du livre de M. V. Schœlcher sur Haïti (Texte en ligne), 1844

- Polémique sur les événements de la Grand'Anse(Texte en ligne), 1844

- Lettre à Monsieur Agénor de Gasparin, membre de la Chambre des députés, sur son discours, prononcé dans la séance du 4 mai, en faveur de l'abolition de l'esclavage (Texte en ligne), 1844

- Liberté de la presse confisquée à la Martinique au profit des propriétaires d'esclaves ou Requête à M le ministre de la Marine et des Colonies sur cette confiscation ; lettre à M Duval-Dailly, ex-gouverneur de la Martinique (Texte en ligne), 1844

- Colonies. Esclavage. Lettre à M. le ministre de la Marine et des colonies, ce 9 janvier 1845 : XVIIIe – XIXe siècle : 1795-1845, Paris, imprimerie de Poussielgue, (lire en ligne).(BNF 30108129)

- À mes compatriotes. Lettre de C.-C.-A. Bissette sur la question de la liberté politique et civile dans les colonies : XVIIIe – XIXe siècle : 1795-1850, Paris, imprimerie de Poussielgue, .(BNF 30108119)

- Réponse au factum de M Schœlcher, intitulé la Vérité aux Ouvriers et Cultivateurs de la Martinique (Texte en ligne), 1850

- A mes compatriotes (lettre ouverte) (Texte en ligne), 1850

- Fond de la Revue des Colonies de la BNF, fondée et alimentée principalement par Bissette: années 1836 et 1837 (Cliquer sur le document choisi).

- Cyrille Charles Auguste Bissette, Lettres politiques sur les colonies, sur l’esclavage et sur les questions qui s’y rattachent, Paris, Ebrard, , 24 p. (lire en ligne)

Bibliographie

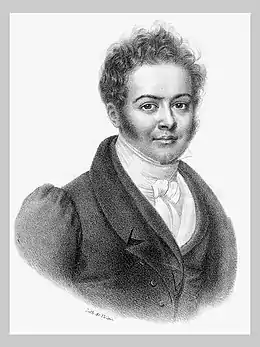

- 1828 - Joseph Elzéar Morénas (ill. François le Villain), Précis historique de la traite des noirs et de l'esclavage colonial : Orné des portraits de MM. Bissette, Fabien et Volny, condamnés, par la cour royale de la Martinique, aux galères à perpétuité, en vertu d'une loi du XVIe siècle, pour avoir lu une brochure prétendue séditieuse. Par M.-J. Morenas, ex-employé au Sénégal en qualité d'agriculteur-botaniste, et membre de la commission d'exploration attachée à cette colonie., Paris, L'auteur, Firmin Didot et Joseph Elzéar Morénas, , 424 p. (BNF 30979409, lire sur Wikisource, lire en ligne)

- 1999 - Stella Pame, Cyrille Bissette, un martyr de la liberté, Éditions Désormeaux, 1999, 279 p.www.crdp.ac-martinique.fr

Liens externes

- Charles Auguste Bisette and The Police des Noirs in the French Atlantic sur Manioc

- C. C. A. Bissette, homme de couleur de la Martinique, à un colon : sur l'émancipation civile et politique appliquée aux colonies françaises sur Manioc

- Cyrille Charles Auguste Bissette, Lettres politiques sur les colonies, sur l'esclavage et sur les questions qui s'y rattachent, Paris, Ebrard, 1845. Sur Manioc

- Lawrence C. Jennings, « Cyrille Bissette, Radical Black French Abolitionist », sur Oxford Journals French History, Society for the Study of French History, (consulté le )

- Le Blog pourpre, « Cyrille Charles Bissette, un activiste de la liberté », sur Le Blog pourpre, recrutement.over-blog.com, s.d. 2006 ? (consulté le )

- Gilles Gauvin, Il était une fois...Cyrille Charles Auguste Bissette "marqué aux fers rouges pour son combat anti-esclavagiste" : XIXe siècle, Ile de La Réunion, - Témoignages, .

- Édouard de Lepine, Notes sur les paradoxes du néo-bissettisme(source MEETAW) : XXIe siècle, Martinique, Montray Kreyol, (lire en ligne).

Notes et références

- Illustration pour Joseph Elzéar Morénas (ill. François le Villain), Précis historique de la traite des noirs et de l'esclavage colonial : Orné des portraits de MM. Bissette, Fabien et Volny, condamnés, par la cour royale de la Martinique, aux galères à perpétuité, en vertu d'une loi du XVIe siècle, pour avoir lu une brochure prétendue séditieuse. Par M.-J. Morenas, ex-employé au Sénégal en qualité d'agriculteur-botaniste, et membre de la commission d'exploration attachée à cette colonie., Paris, L'auteur, Firmin Didot et Joseph Elzéar Morénas, , 424 p. (BNF 30979409, lire sur Wikisource, lire en ligne), 1828

- (BNF 30721578) ; [bpt6k57423258 lire en ligne] sur Gallica.

- Marcel Dorigny, [url google Les abolitions de l'esclavage: de L. F. Sonthonax à V. Schœlcher] : : 1793-1794-1848 / actes du colloque international tenu à l'université de Paris VIII les 3, 4 et 5 février 1994 ; organisé par l'Association pour l'étude de la colonisation européenneXVIIe – XIXe siècle : 1650-1850, Paris, Presses universitaires de Vincennes, Saint-Denis ; UNESCO, Paris, . (BNF 57888420), Voir « jm24AAAAIAAJ&q » (sur Google), 294

- Michelle Zancarini-Fournel note : "Soumis à la Direction de la Librairie le 20 octobre 1823, ce texte avait été publié et diffusé en France sans être censuré". (Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, Paris, La Découverte, 2016, (ISBN 978-2-35522-088-3),990 p.225)

- Nelly Schmidt, Abolitionnistes de l'esclavage et réformateurs des colonies. 1820-1851, Karthala, 2000, p. 250.

- Françoise Thésée, Le Général Donzelot à la Martinique vers la fin de l'Ancien Régime colonial, Karthala, Paris, 1997, p. 175.

- Ibid, p. 177.

- Bissette raconte les circonstances de sa marque dans la Revue des colonies au mois de février 1835.

- Michelle Zancarini-Fournel rappelle qu'"Après ce verdict, une campagne d'opinion prend son essor en France, tout particulièrement à la Chambre, orchestrée par les libéraux (Chateaubriand, Périer, Constant, le duc de Broglie), qui aboutit à un procès en cassation devant la Cour royale de Guadeloupe. Lors d'un nouveau procès, Fabien et Volny sont acquittés et Bissette condamné à dix années de bannissement." (Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, Paris, La Découverte, 2016, (ISBN 978-2-35522-088-3),990 p. 226)

- Nelly Schmidt, L'abolition de l'esclavage, Fayard, Paris, 2005, p. 207.

- Nelly Schmidt, Ibid.

- Cyrille Bisette député

- La race n'existe pas au sens biologique mais demeure une expérience historique. L'ethnie ne renvoie pas à une couleur de peau mais à un groupe au sens culturel. Il est par conséquent inapproprié d'employer «ethnie» pour simplement édulcorer l'acception biologique du mot «race».

- sur l'adversité de Victor Schœlcher

- Il faut rappeler qu'une première abolition de l'esclavage fut décrétée par le commissaire Léger-Félicité Sonthonax le à Saint-Domingue.

- André Combes, Histoire de la franc-maçonnerie..., éd. du Rocher, Paris, 1998, p. 118.

- « Fichier Bossu : Bissette Cyril » (consulté le ).

Liens externes

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative aux militaires :