Les Cerqueux

Les Cerqueux est une commune française située dans le département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire.

| Les Cerqueux | |||||

L'étang des Cerqueux au crépuscule. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Pays de la Loire | ||||

| Département | Maine-et-Loire | ||||

| Arrondissement | Cholet | ||||

| Intercommunalité | Agglomération du Choletais | ||||

| Maire Mandat |

Joël Poupard 2020-2026 |

||||

| Code postal | 49360 | ||||

| Code commune | 49058 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Cerquois | ||||

| Population municipale |

883 hab. (2020 |

||||

| Densité | 64 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 00′ 03″ nord, 0° 38′ 21″ ouest | ||||

| Altitude | 150 m Min. 139 m Max. 186 m |

||||

| Superficie | 13,82 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Cholet (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Cholet-2 | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

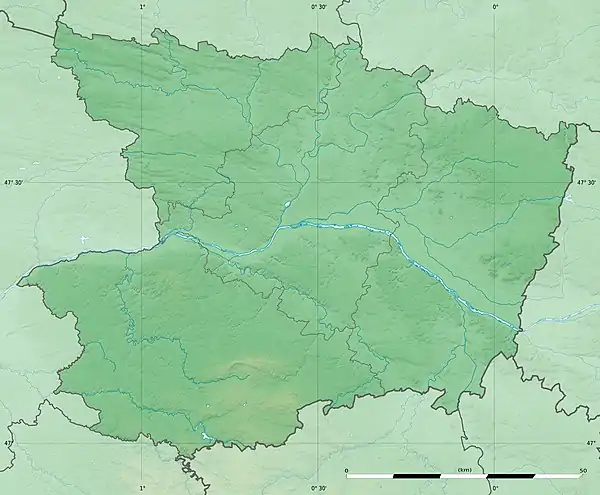

Géolocalisation sur la carte : Maine-et-Loire

Géolocalisation sur la carte : Pays de la Loire

| |||||

Son territoire, situé à l’extrême sud du département, est essentiellement rural.

Sa proximité avec le département des Deux-Sèvres est telle que la mairie et l'église des Cerqueux en sont situées à moins de 300 mètres, accroissant l'attractivité de la commune (économique et scolaire) sur les fermes et villages proches de Nueil-les-Aubiers et de l'ancienne commune de Saint-Aubin-de-Baubigné intégrée à Mauléon.

Géographie

Localisation

La commune angevine des Cerqueux se situe dans le sud du département[1], à 19 km au sud-est de Cholet et à 53 km au sud d'Angers[2]. Elle fait partie du département de Maine-et-Loire et de l’arrondissement de Cholet[3].

Le bourg, situé sur un plateau de 148 m d’altitude, est traversé par la départementale 147 allant des Deux-Sèvres, et provenant de Saint-Aubin de Baubigné, vers Somloire et Vihiers[1]. C’était, il y a trois siècles, la seule voie de communication empierrée figurant sur les cartes officielles. La départementale 148, venant d’Yzernay, aboutit aussi dans la commune. Au XVIIIe siècle il ne s’agissait que d’un chemin épousant les mêmes contours que la route actuelle[4].

Sa superficie actuelle est de 1 386 hectares[5]. Cette surface était sensiblement plus importante au XVIIIe siècle, quand le domaine de la Sévrie faisait partie de la paroisse avant d’être rattaché aux Deux-Sèvres et donc à Saint-Aubin-de-Baubigné au moment de la Révolution[6].

Sa longitude est de 0° 38’ 26 ouest et sa latitude de 47° 00’ 01 nord[5], la même que Québec.

Communes limitrophes

Les communes les plus proches sont Somloire (4,6 km), Yzernay (5,3 km), Nueil-les-Aubiers (7,8 km), Saint-Aubin de Baubigné (8 km), Etusson (9,7 km)[2].

Géologie et relief

Géologiquement rattaché aux Mauges, le sous-sol appartient au Massif armoricain, composé essentiellement de terrain métamorphique (granit) et de schiste. Ce sous-sol granitique a justifié la présence de deux carrières d’extraction sur la commune[7].

Comme dans l’ensemble du Massif armoricain, la masse de roches constituant l’essentiel du sous-sol a été soulevée et fragmentée durant l’Ère primaire (plissement hercynien). Les déformations ont été accompagnées et suivies de phases d’érosion provoquant l’émergence de collines arrondies, développées en majeure partie dans les granits.

Comme en Vendée et dans le Poitou tout proche, les points culminants correspondent aux sommets de ces collines et portent parfois le nom de Puy : Puy Crapaud à Pouzauges avec 269 m, Puy Louet aux Aubiers avec 173 m, Puy Aubrun aux Cerqueux avec près de 186 mètres.

Le bourg de la commune, est placé au centre du territoire variant du plus bas à 139 m jusqu’au plus haut à 186 m[5].

Topographie

Son territoire se situe sur l'unité paysagère du plateau des Mauges[8]. Le paysage des Cerqueux s’apparente à celui de la Vendée bocagère avec les arbres et les haies encore très présents. Comme dans tout le bocage, la plupart des champs sont entourés de haies vives où poussent chèvrefeuille, églantier, houx, aubépine et sureau[9].

De même qu'en Vendée, la tuile (canal ou tiges de botte) est employée quasiment partout dans l'habitat rural[10] alors que l’utilisation du schiste et du granit dans les constructions anciennes évoque aussi la Bretagne toute proche.

On ne trouve que peu de bois ou de taillis sur la commune, à part près de l'ancien château de Daillon. Ce même village de Daillon était, jusqu’à une période récente, le seul à posséder un étang digne de ce nom, quoique situé sur la commune de Somloire.

Hydrographie

Aucune rivière d’importance n’irrigue ni ne traverse la commune. Seul, le ruisseau La Pommeraye qui prend sa source dans l’étang du Moulin de la Sévrie, délimite plus ou moins les frontières des Cerqueux et donc du Maine-et-Loire avec les Deux-Sèvres tout proches, entre le village du Plessis et celui de La Sallée. Il rejoint l’Ouère à Somloire avant que celle-ci ne se jette dans l’Argenton qui rejoint lui-même le Thouet, affluent de la Loire dans laquelle il se fond à Saumur.

Ainsi la commune possède la particularité d’avoir deux bassins versants et donc deux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Celui du Thouet pour la raison évoquée ci-dessus, le second étant celui de la Sèvre Nantaise[11].

La ligne de partage des eaux des deux versants passe, à son sommet, au niveau des bâtiments d’exploitation de la ferme de Roulais.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[12]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[13].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[16] complétée par des études régionales[17] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Cholet », sur la commune de Cholet, mise en service en 1965[18] et qui se trouve à 19 km à vol d'oiseau[19] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,9 °C et la hauteur de précipitations de 777,5 mm pour la période 1981-2010[20]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « La Roche-sur-Yon », sur la commune de Roche-sur-Yon, dans le département de la Vendée, mise en service en 1984 et à 70 km[21], la température moyenne annuelle évolue de 12,2 °C pour la période 1971-2000[22], à 12,1 °C pour 1981-2010[23], puis à 12,4 °C pour 1991-2020[24].

Urbanisme

Typologie

Les Cerqueux est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [25] - [26] - [27].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Cholet, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 26 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[28] - [29].

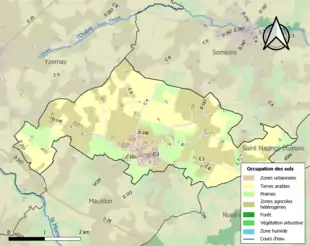

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (95,6 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (97,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (39,3 %), terres arables (34,9 %), prairies (21,4 %), zones urbanisées (4,4 %)[30].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[31].

Toponymie et héraldique

Toponymie

Au fil du temps, la paroisse puis la commune se verront nommées de bien d’autres façons jusqu’à l’appellation « les Cerqueux » actuelle : 1169 Sarcos, 1308 Les Sarquex de Monlevrer, 1630 les Sercueils de la Sevrie, 1603-1615 Les Serqueulx-de-M., 1615 les Serqueulx soubz M., 1617 de Cerqueux, 1653-1654 Serqueux de la Séverie, les Cercueils de Maulévrier, 1668 Cercogagi de Mallevrario, 1790 Les Cercueils de Maulévrier, Les Cerqueux de Maulévrier, 1996 Les Cerqueux (Journal officiel du )[32] - [33] - [34].

Mais peut-être l’étymologie du nom « Cerqueux » remonte-t-elle à des époques plus anciennes. Le mot Cerqueux pourrait être un vieux mot gallo-romain dérivé du mot latin Circus, cercle, et synonyme de Chromlech, mot moderne formé avec des racines celtiques (chrom, cercle et lech, pierre sacrée)[35].

Jean Alexandre, linguiste et traducteur, fait naître l’étymologie des Cerqueux depuis « cercueils », dérivé du latin sarcofagus, le mot cercueil désignant alors un tombeau. On peut en déduire qu'il s'agissait d'un lieu de sépulture pour les premiers seigneurs de Maulévrier[36]. Tout en précisant qu'aucun seigneur de Maulévrier n'y fut jamais enterré.

Nom des habitants (gentilé) : Les Cerquois, Cerquoises[33].

Héraldique

|

Blason | D'argent à trois macles de gueules ; à la bordure partie au 1er d'azur chargée de six fleurs de lis d'or et au 2e de gueules chargée de six tours d'or, maçonnées de sable, ouvertes et ajourées de gueules. |

|---|---|---|

| Détails | L'écu central rappelle celui des Du Puy du Fou de la Sévrie, longtemps seigneurs des Cerqueux. La bordure rappelle les armes de l'Anjou et du Poitou dans les marches communes desquelles se trouvaient Les Cerqueux. Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Histoire

Préhistoire

On a trouvé sur le territoire de la commune deux haches de pierre polie en diorite (dont une est conservée au musée de Cholet). Les lieux-dits Le Vas des pierres, La Pierre Levée, le Grand et le Petit Chiron, semblent révéler un habitat préhistorique[37].

Aucun vestige gallo-romain ne subsiste aux Cerqueux. Pourtant, des traces d’une station romaine ont été évoquées au village de La Grande-Troche, tout près de la voie romaine menant d’Angers à Saintes[38].

Par contre, les monuments celtiques abondent – ou plutôt abondaient – aux Cerqueux, dans un périmètre circonscrit aux Foucheries (Petite et Grande), à la Petite et Grande Troche et à la Gagnerie[39].

Il ne fait aucun doute que les Cerqueux ont abrité d’importantes nécropoles néolithiques. Voici ce qui est relaté dans le Bulletin des antiquaires de l’Ouest : « Monsieur Gillot signala sur la voie romaine menant de Saintes à Angers le lieu-dit « Les Cerqueux de Maulévrier ». Cerqueux, dont les formes anciennes sont serqueu, Serqueuil, Sarco, Sarchia, traduites ici par « Cercueil, Sépulcre, Sarcophage ». Les archéologues connaissent ces anciennes nécropoles dont l’importance d’alors n’est pas en rapport avec la population actuelle des localités. Nul doute que Les Cerqueux de Maulévrier n’aient possédé une ancienne et importante nécropole dont ils ont tiré leur nom »[40].

Moyen Âge

La paroisse des Cerqueux appartient au XIIe siècle à l’abbaye Saint-Jouin de Marnes, mais elle est sans doute de création plus ancienne. C’est dans la bulle de 1179 ou Nicolas, prieur de Saint-Jouin-de-Marnes, obtient du pape Alexandre III la reconnaissance des possessions de l’abbaye que l’on voit apparaître pour la première fois la mention de l’église des Cerqueux de Maulévrier : Ecclesiam de Sarcos de Malebrario[41] - [42].

Au XIIe siècle, le seigneur temporel de la paroisse est d’abord le comte de Maulévrier, puis celui de la Sévrie. La terre forme une châtellenie avec un château fort détruit dès le milieu du XIVe siècle, et alors transférée à La Sévrie[43]. Guillaume des Cerqueux, né au début du XIVe siècle, est qualifié, en 1367, comme seigneur de la Sévrie. De son union avec Marie des Cerqueux, il a un fils, Macé. Ce dernier a une fille, Jeanne des Cerqueux, dame de la Séverie. Celle-dernière épouse, au début du XVe siècle, Jean du Puy du Fou, dont elle a un fils, Maurice du Puy du Fou. Jean du Puy du Fou décéde avant 1473 et est inhumé dans l’église des Cerqueux. Sa veuve, Jeanne des Cerqueux, dame de la Sévrie, se remarie alors avec Guy de Rochefort qui obtient, en 1479, la permission du seigneur de Maulévrier d’avoir son banc et ses armoiries dans l’église des Cerqueux. Guy de Rochefort décède plus tard à son tour[42].

Ancien Régime

Maurice du Puy du Fou, le fils de Jean du Puy du Fou et de Jeanne des Cerqueux, épouse N. de Maumusson en 1485. Il en a un fils, René du Puy du Fou. René devient donc le légitime Seigneur de la Sévrie. Mais c'est sans compter avec sa grand-mère, Jeanne des Cerqueux, qui, en troisièmes noces, a épousé Jacques de Daillon dont elle a eu un fils, Pierre de Daillon[43]. Les Daillon tentent alors de s'arroger la châtellenie des Cerqueux au détriment des Puy du Fou. S'ensuivent procès sur procès au cours du XVIe siècle. Survient alors les guerres de religion qui touchent durement la paroisse. Eusèbe Ier du Puy du Fou est alors Seigneur de la Sévrie, gouverneur de La Garnache et lieutenant-général au gouvernement du Poitou. Il s'engage fortement dans les rangs de la Ligue catholique et guerroye assidûment dans la région pendant la seconde partie du XVIe.

En représailles, son château de la Sévrie est brûlé le par les huguenots commandés par le Capitaine Baudouin, tenant pour le Roi au château de Vezins. C'est ce même jour où le comte de La Rochepot accorde une trêve, mais qui n'est connue que le [44].

Les guerres de religion en sommeil, les procès débutent entre les seigneurs de La Sévrie et les seigneurs de Maulévrier, toujours dans le but de s'approprier des droits sur les terres des Cerqueux. Le seigneur de Maulévrier, Gouffier de Roanne, souhaite « tirer les marrons du feu » à l'issue du conflit récurrent opposant le Puy du Fou aux Daillon[45]. Ces procès durent pendant toute la première moitié du XVIIe.

Eusèbe Ier du Puy du Fou a deux enfants : Suzanne qui épouse Philippe de La Haye Montbault ; et Eusèbe II qui épouse Louise Françoise Tiraqueau[46]. Cette dernière, après le décès d'Eusèbe II et son remariage avec Mr de Neuillant, gouverneur de Niort, est nommée tutrice de Françoise d'Aubigné[47] qu'elle héberge quelque temps à la Sévrie. Dès son arrivée, Françoise d'Aubigné fait office de servante. Chaussée de sabots, elle alla garder les dindons vêtue d'un loup et d'un chapeau de paille pour protéger son teint car la mode était aux carnations de nacre. Madame de Neuillant décide de confier l'éducation religieuse de Françoise au prêtre de la paroisse des Cerqueux. Jeune encore, Françoise d'Aubigné épouse le poète Scarron puis devient la maitresse et enfin l'épouse morganatique de Louis XIV sous le nom de Madame de Maintenon.

La branche des Puy du Fou n'ayant pas produit d'héritier, vont alors succéder des descendants par les femmes, les La Haye-Montbault. En 1767, François Abel Jameron, seigneur du Coudray-Montbault, prend le titre de baron de La Sévrie[43].

La Révolution sonne le glas de cette puissante demeure qui cesse alors d’être, comme on disait autrefois, « habitée noblement »[6].

La Révolution et les guerres de Vendée

La première municipalité des Cerqueux, remplaçant administrativement la paroisse auprès du pouvoir Royal de Louis XVI[48], est élue en . Sur un électorat potentiel de 98 chefs de familles, seuls 26 peuvent voter compte tenu des conditions d’âge et surtout de revenus, et donc d’imposition fixées. Paroisse essentiellement rurale, la cure des Cerqueux y posséde 1/5 des terres. C’est une des proportions les plus importantes des Mauges. De même, la présence d’un bureau de charité atteste de la relative pauvreté des habitants[49].

Lors de cette élection Jean-Joseph Brosseau, laboureur de 39 ans au village de la Grande Foucherie, est nommé syndic. Il a pour adjoints Pierre Simonneau, bordier à la Petite Troche et Pierre Bonin, laboureur à la Sallée. À eux trois ils payent alors 20 % de la taille due par la paroisse.

Les cahiers de doléances de la paroisse sont rédigés le dans une auberge du village. Ils ne diffèrent pas sensiblement de ceux des autres communes d’Anjou, réclamant principalement l’abolition de la gabelle et la suppression des avantages pécuniaires des nobles et ecclésiastiques[50].

Située au cœur de ce que l’on appellera plus tard la Vendée militaire, à 20 km de Cholet et 12 de Châtillon-sur-Sèvre, à 8 km du fief de Henri de La Rochejaquelein et 10 de celui de Nicolas Stofflet, la paroisse des Cerqueux n’échappe pas aux évènements de 1793.

Même si certains combattants ont déjà participé dès le mois d’ à l’attaque de Bressuire[51], le gros des troupes (2 compagnies de 40 hommes selon Pierre Devaud[51]) est levé début par Henri de La Rochejaquelein[52].

Les Cerqueux payent un lourd tribut aux guerres de Vendée. Plus de 50 soldats sont tués (à titre de comparaison la guerre 1914-1918 ne fera « que » 31 victimes). Le bourg et les fermes avoisinantes sont incendiés deux fois. Une première fois le à l’issue d’un combat entre les troupes de La Rochejaquelein et les troupes du général Grignon[51]. Une seconde fois le par la colonne infernale de ce même Grignon, suivant son rapport du au général Turreau[53]. Notons enfin qu’il faudra 50 ans, soit deux générations, pour que la commune retrouve son nombre d’habitants d’avant la Révolution.

Les combats de 1799 aux Aubiers et de 1815 pendant les Cent-Jours ne font pas d'autres victimes de la commune.

Pendant la Révolution, le château de la Sévrie est vendu comme bien national. Chauvin Hersant[54] est le seul à se présenter aux enchères. Il eut la Sévrie à vil prix pour en faire bénéficier son gendre, Tonnet, qui habite Niort. En 1900, la Sévrie est encore dans la famille Tonnet. Le propriétaire en est le comte de Brie qui a épousé une fille Tonnet.

Époque contemporaine

Trois jeunes hommes des Cerqueux disparaissent pendant les guerres Napoléoniennes, un autre pendant la guerre de 1870 contre les Prussiens.

En ce qui concerne la Première Guerre mondiale, une source indique, mais sans citer de noms, que 33 habitants perdent la vie[55]. Le livre d'or des communes aux archives nationales recense quant à lui 32 noms[56]. Enfin, le monument aux morts de la commune liste 31 morts, à l'identique du site web spécialisé MémorialGenweb qui propose en outre médailles et photos de nombreuses sépultures des soldats tués[57].

Lors de la Seconde Guerre mondiale, un habitant est tué[55] et un autre porté disparu. De nombreux éléments du 6e régiment du génie d'Angers sont faits prisonniers des Allemands le aux Cerqueux.

Un soldat perd la vie lors de la Guerre d'Algérie[55].

Les maires

Depuis 1983, voir Administration municipale.

Maires aux Cerqueux, une histoire de famille : Pierre Hay (1785-1870) a été maire deux fois, de 1835 à 1840 puis de 1848 à 1856. Il était le beau-père (époux de sa mère) de Pierre-Athanase Papin (1808-1866) qui fut maire à son tour de 1840 à 1845. Celui-ci était le père d’Homère Papin (1850-1932), maire de 1900 à 1904, lui-même grand-père d’Yves Bignonet (1921-1990), maire de 1958 à 1977.

Les curés

- 1475 : Jean Texier.

- 1587-1647 : Pierre Devannes. Mort le à 88 ans après 60 ans de cure. En 1615, il note l'importance des neiges qui ont duré du au . En 1627, il signale l'assassinat d'un marchand de la paroisse qui se rendait à Angers.

- 1648-1650 : Antoine Roudier. Installé le alors qu'il n'était encore que diacre.

- 1650-1651 : Gabard. En 1651, un enfant est trouvé sur le mur du préau de la chapelle des Poizats. Il est baptisé par Mme de Laval, châtelaine de la Séverie, qui accepte de se charger de l'enfant.

- 1653-1659 : Boudier. Nommé en 1659 prieur de Saint-Paul-du-Bois.

- 1659-1663 : L. Gourichon. Installé le jusqu'en .

- 1663-1684 : Aubin Brémond. De à sa mort le à 60 ans.

- 1684-1685 : Fr. Sire. Du à sa mort le .

- 1685-1690 : Pierre Cholet. Était auparavant prieur de La Romagne.

- 1690-1727 : Jacques Pigeol. Précédemment curé d'Yzernay. Arrive aux Cerqueux le . Il acquiert l'emplacement de la cure et le cède à la fabrique. En 1700, il signe une convention avec M. De Montbault de la Sévrie pour la propriété de la cure. Mort le à 70 ans.

- 1727-1730 : Charles-Auguste de Bonnamy de Bellefontaine. Installé en . Il était bachelier en Sorbonne.

- 1730-1731 : Michel Pineau. Arrive aux Cerqueux en et décède en .

- 1731-1740 : Louis Gautronneau. Arrive en et décède à 52 ans le . Inhumé le sous la grande croix du cimetière.

- 1740-1749 : René Coudrin. Installé le , mort le à 45 ans.

- 1749-1759 : Mathurin Buffard. Arrive en et décède le à 51 ans. Fin 1751, il transigea avec Jeanne Baron, veuve de Philippe de la Haye-Montbault, pour la délimitation de certains biens.

- 1759-1784 : Louis Metteaud. Arrive en , décède le , à 70 ans.

- 1784-1792 : André-Gervais Rabier. Originaire de Nueil-sous-Passavant. Arrive aux Cerqueux le . Il est destitué le et déporté en Espagne le . On ignore son sort. Il faut lire la supplique adressée par les paroissiens des Cerqueux au ministre de l'Intérieur, le , sous son sacerdoce, relative à la liberté du culte[58]. Le dernier acte signé par le curé Rabier, sous la Révolution, date du , date de sa révocation. Les actes suivants sont signés par Chabirand, son vicaire. En mars et , il baptise des enfants de Somloire avec la permission des officiers municipaux de cette commune. Il n'y avait sans doute plus de prêtre à Somloire à cette époque. On sait que le curé Rabier a embarqué pour l'Espagne grâce à cet article : « Le 3 octobre 1792, à onze heures et demie du matin, le citoyen Jean-François Ravoud, maître du chasse-marée Le Mandé, dit et déclare avoir embarqué à son bord pour conduire à Saint-Sébastien en Espagne, ou dans tout autre port de ce royaume, le nombre de huit prêtres insermentés : Antoine-Michel Boisard, ex-curé de Voultegon, Gervais Rabier, ex-curé des Cerqueux-de-Maulévrier, Julien Camus, ex-carme de La Flocellière, Louis-Jean-Joseph-Calixte Brillanceau, vicaire de Pouzauges-le-Vieux, Pierre Bichon, ex-vicaire de Vix, Aimé Boussinet, ex-vicaire de Saint-Hilaire-du-Bois, Jacques Pierre Garreau, ex-curé de Chanteloup, Jean-François Bazille, ex-vicaire d’Epernay ; auxquels est ajouté en séance, Jean Lafont, ex-curé de Saint-Maixent-sur-Vie »[59].

- 1792 : Duret, curé constitutionnel. Les paroissiens des Cerqueux lui jetaient des pierres. Le curé Duret, assermenté, se présente aux Cerqueux le pour prendre possession de l’église et de la cure. Il a relaté lui-même ce premier et très houleux contact après avoir été réduit à se retirer sous les injures et les menaces qui, pour la première fois, prenaient un accent de révolution insurrectionnelle[60].

- 1795-1801 : Curé Jean-Baptiste Cesvet, originaire de Loudun. Il refusera de signer le concordat en 1801. Malgré l'arrivée du curé concordataire Avrillon en 1801, il reste aux Cerqueux, exerçant clandestinement son ministère et posant de grandes difficultés au curé officiel. Le curé Cesvet est arrêté en à la ferme de La Bourserie de Saint Aubin de Baubigné et enfermé au fort du Ham[61]. Il y décédera en 1807. En 1818, la moitié de la population des Cerqueux est encore adhérente de la « petite Église » dissidente.

- 1801-1810 : Avrillon. Curé concordataire. Il donne sa démission en à cause des difficultés que lui pose le curé Cesvet. Il est renommé aussitôt, en , par l'évêque Mondault.

- 1810-1814 : Papin. Auparavant curé de Trémentines. Est envoyé à Turin par Napoléon. De retour à Angers fin , il est nommé curé des Cerqueux le puis curé d'Yzernay le .

- 1814-1846 : Mathurin Vaillant. Originaire du Voide, il arrive aux Cerqueux en et y meurt en .

- 1846-1850 : Hamelin. Vicaire du précédent, il devint curé de à mai 1850 puis part curé de Loiré.

- 1850-1874 : D. Reveillère. Il est originaire de La Tourlandry et y décède le . La paroisse lui doit la construction du chœur de l’église.

- 1874-1885 : G. Chauvin. De à .

- 1885-1892 : Priou. De à .

- 1892-1909 : Anatole Barbault. Originaire de Cholet, il y décède à l'hôpital et y est enterré.

- 1909-1916 : Léon Saudreau. Part ensuite curé de Saint-Rémy-en-Mauges.

- 1916-1917 : Auguste Menuau. Originaire du Mesnil-en-Vallée. Enterré aux Cerqueux en .

- 1917-1948 : Joseph Braud. Né à Vezins le . Arrive le . Quitte les Cerqueux en . Décède à Vaulandry le . Enterré aux Cerqueux. Monument posé sur sa tombe le .

- 1948-1974 : Jean Chevallier. Originaire de Montigné-sur-Moine.

Les vicaires

- 1603-1605 : Ambroise Robin.

- 1624-1647 : Victor Hay.

- 1649 : Maguier.

- 1651 : René Morineau.

- 1657 : Gabriel Hay.

- 1657 : Jacques Chalet. Chapelain de Saint-Gilles (La Chapelle des Poizats) et de Saint-Nicolas de la Séverie (enterré dans l'église des Cerqueux).

- 1673-1680 : Mathurin Guilloteau.

- 1690 : Simon.

- 1692 : Renou. Chapelain de la Sévrie.

- 1697-1717 : Philippe Gaschet, Jacques Dillon, Henri Gautronneau. Le vicaire était chargé de "faire les catéchismes aux petits-enfants et tenir l'escolle". Les traités, passés entre le curé Pigeol et ses vicaires, existent encore dans les archives de la cure[62].

- 1723 : Roy.

- 1792-93 : Chabirand. Il signe son dernier acte le (Baptême d’une enfant de Moulins). On apprit ensuite qu’il fut rencontré à l’automne 1793 dans la forêt de Vezins par une patrouille de soldats qui « L’ayant reconnu pour un prêtre, l’y massacrèrent à l’instant »[63].

- 1846 : Hamelin, devient curé de 1846 à 1850.

- 1944-1948 : Camille Guiet. Né en 1901, il devient curé de Vaulandry ensuite.

Politique et administration

Administration municipale

Avant 1958, voir Les notables.

Intercommunalité

Depuis le , la commune est membre de l'agglomération du Choletais après la fusion avec la communauté de communes du Bocage[66].

Autres circonscriptions

Jusqu'en 2014, Les Cerqueux fait partie du canton de Cholet-2 et de l'arrondissement de Cholet[67]. Ce canton compte alors neuf communes et une fraction de Cholet. Dans le cadre de la réforme territoriale, un nouveau découpage territorial pour le département de Maine-et-Loire est défini par le décret du . La commune reste alors rattachée au canton de Cholet-2, avec une entrée en vigueur au renouvellement des assemblées départementales de 2015[68].

Jumelage

Depuis le , la commune des Cerqueux est jumelée avec la communauté de communes de Sao Joao de Lourosa au Portugal. Depuis, des rencontres à thème sont organisées chaque année entre les deux communes[69].

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[70]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[71].

En 2020, la commune comptait 883 habitants[Note 7], en diminution de 1,34 % par rapport à 2014 (Maine-et-Loire : +1,84 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 40,1 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (37,2 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 20,6 % la même année, alors qu'il est de 25,6 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 425 hommes pour 456 femmes, soit un taux de 51,76 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,37 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Vie locale

Outre l'école maternelle et primaire, on trouve aussi une périscolaire, un centre de loisirs, un foyer des jeunes et une bibliothèque.

La commune bénéficie d'un service de ramassage des ordures ménagères (collecte sélective) et d'une agence postale.

La commune des Cerqueux est desservie par la ligne 31 du réseau Anjoubus qui assure le transport interurbain sur l'ensemble du département de Maine-et-Loire[76].

Une résidence pour personnes âgées, le foyer logement Soleine, est implantée sur la commune.

Enseignement

Située dans l'académie de Nantes, on ne trouve sur la commune qu'une école maternelle et primaire, privée et mixte[77]. Elle se nomme : "École Notre-Dame-de-la-pierre-bleue"[78].

Il n'y a pas de collège. Les enfants vont pour la plupart au collège Daniel Brottier de Maulévrier, au collège Georges Brassens de Nueil les Aubiers et dans les différents collèges et lycées de Cholet.

Sports

Plusieurs associations sportives sont présentes sur la commue : basket-ball, football, badminton, vélo, pêche, chasse, etc[79].

On trouve également plusieurs sentiers de randonnée balisés, la plupart du temps interconnectés avec ceux des communes avoisinantes.

Manifestations culturelles et festivités

Tous les ans, le premier week-end du mois de juillet, ont lieu les festivités Cerquo'folies.

Économie

Sur 66 établissements présents sur la commune à fin 2010, 38 % relevaient du secteur de l'agriculture (pour une moyenne de 17 % sur le département), 9 % du secteur de l'industrie, 5 % du secteur de la construction, 44 % de celui du commerce et des services et 5 % du secteur de l'administration et de la santé[80].

Deux ans plus tard, en 2012, sur les 76 établissements présents sur la commune, 33 % relevaient du secteur de l'agriculture (pour une moyenne de 15 % sur le département), 7 % du secteur de l'industrie, 4 % du secteur de la construction, 53 % de celui du commerce et des services et 4 % du secteur de l'administration et de la santé[81].

Le plus gros employeur de la commune, avec environ 750 salariés sur plus de 3 000 en France, est Brioche Pasquier[82], leader français de la viennoiserie pré-emballée.

Culture locale et patrimoine

Sites classés

La commune des Cerqueux détient 12 bâtiments ou œuvres inscrits au Patrimoine[83], mais aucun(e) aux Monuments historiques.

Inventaire général (civil)

- Maison, rue Amand Michaud, datée de 1651.

- Ferme de Boisdon du XVIIIe siècle.

- Château de Daillon du XVIe siècle.

- Maison du bourg du XVIIe, XIXe et première moitié du XXe siècle.

- Maison du bourg du XVIIe siècle.

- Demeure dite "Le vieux Logis" du XVIe siècle.

Charpente de l'écurie de Boisdon aux Cerqueux (fin XVIIIe).

Charpente de l'écurie de Boisdon aux Cerqueux (fin XVIIIe). Le Logis du XVIe siècle, actuelle mairie.

Le Logis du XVIe siècle, actuelle mairie. Linteau daté de 1651 au 4 de la rue Amand Michaud.

Linteau daté de 1651 au 4 de la rue Amand Michaud. Ancienne Bibliothèque au 14 de la rue Amand Michaud, datée de 1781.

Ancienne Bibliothèque au 14 de la rue Amand Michaud, datée de 1781.

Inventaire général (religieux)

- Croix de chemin à La Grande Troche, datée de 1950.

- Croix de chemin au lieu-dit Les Pâtis.

- Croix de chemin rue Saint-Jacques de 1934.

- Oratoire de 1844 à l'entrée du chemin de La Bardonnière.

- Chapelle Notre-Dame de la Grande-Troche du XIXe siècle.

- Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, rénovée en 1831, 1854.

Croix de 1950 au centre du village de La Grande Troche.

Croix de 1950 au centre du village de La Grande Troche. Croix de chemin au lieu-dit Les Pâtis.

Croix de chemin au lieu-dit Les Pâtis. Croix de chemin de 1934 Rue Saint Jacques.

Croix de chemin de 1934 Rue Saint Jacques. Oratoire de La Bardonnière, datant de 1844, rénové en 1856.

Oratoire de La Bardonnière, datant de 1844, rénové en 1856. Chapelle Notre-Dame de la Grande-Troche du XIXe siècle.

Chapelle Notre-Dame de la Grande-Troche du XIXe siècle..JPG.webp) Eglise Saint-Jean-Baptiste.

Eglise Saint-Jean-Baptiste.

Personnalités liées à la commune

- Pierre Devaud[84], premier maire de la commune[85].

- Dominique Blanchet (1966- ), nommé évêque de Belfort-Montbéliard par le Pape François depuis le .

Voir aussi

Bibliographie

- Célestin Port (édition révisée par Jacques Levron et Pierre d'Herbécourt), Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou : A-C, t. 1, Angers, H. Siraudeau et Cie, , 2e éd. (1re éd. 1874) (BNF 33141105), p. 599-601.

- Célestin Port, Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire, t. 1 (A-C), Angers, P. Lachèse, Belleuvre & Dolbeau, , 1re éd., p. 565-567 (Cerqueux-de-Maulévrier).

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[14].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[15].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), Géoportail Les Cerqueux (49), consulté le 4 juin 2015

- Lionel Delvarre, « Distances orthodromiques à partir de Les Cerqueux (49) », sur Lion1906 (version du 3 mars 2016 sur Internet Archive), consulté le 4 juin 2015 — Les distances affichées sont des distances orthodromiques (à vol d'oiseau).

- Insee, Code officiel géographique, Fiche de la commune des Cerqueux (49058), consultée le 3 juin 2015.

- Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), « Carte de Cassini (XVIIIe siècle) », sur geoportail.gouv.fr (consulté le ).

- IGN, Répertoire géographique des communes (RGC 2013), consulté le 4 juin 2014 — Données consultables sur WikiAnjou.

- André Sarazin, Pierres qui meurent en Anjou, Cholet, Farré et fils, (BNF 35318416), Le Château de la Séverie près des Cerqueux de Maulévrier.

- Gérard Linden, Les mots des mines et carrières du Maine-et-Loire, Le Coudray-Macouard, Éditions Cheminements, , 253 p. (ISBN 2-84478-332-5, BNF 39916279, lire en ligne), Page 75.

- Département de Maine-et-Loire - DIREN Pays de la Loire - DDE Maine-et-Loire, Atlas des paysages de Maine-et-Loire, Angers, Le Polygraphe Éditeur, , 205 p. (ISBN 2-909051-22-6), p. 190 — Données consultables sur WikiAnjou.

- Délégation Inter-Régionale de l’ONCFS Poitou-Charentes Limousin, « Les bocages et les haies en France », sur polebocage.fr (consulté le ).

- DREAL des Pays de la Loire, « Diagnostic architectural, patrimonial et environnemental (page 98) », sur pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr, document du 9 août 2013 (consulté le ).

- « Les Cerqueux », sur Observatoire de l'eau de Maine-et-Loire (eau.maine-et-loire.fr) (version du 30 juin 2015 sur Internet Archive), consulté le 14 juin 2015.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Pays de la Loire », sur pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Cholet - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Les Cerqueux et Cholet », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Cholet - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Les Cerqueux et La Roche-sur-Yon », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de La Roche-sur-Yon - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de La Roche-sur-Yon - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de La Roche-sur-Yon - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Célestin Port 1874, p. 565 — selon ses travaux faits au XIXe siècle sur les archives anciennes.

- Pierre-Louis Augereau, Les secrets des noms de communes et lieux-dits du Maine-et-Loire, Le Coudray-Macouard, Cheminements, (ISBN 978-2-84478-338-7, OCLC 57373029, BNF 39295447), p. 45-46.

- Insee, Code officiel géographique (COG), Modifications des communes de Maine-et-Loire, consultées le 26 juin 2012.

- Pierre-Louis Augereau, Les Mauges mystérieuses, Le Coudray-Macouard, Cheminements, coll. « L'or bleu », , 298 p. (ISBN 2-909757-53-6, BNF 37043455), p. 54 et suivantes.

- Patrice Lefort, Maulévrier, Miroir de la cité : regard sur le patrimoine historique du XIe au XIXe siècle, P. Lefort (Impr. Graphique de l'Ouest), , p. 37.

- Célestin Port 1874, p. 566.

- Comité des travaux historiques et scientifiques, Bulletin Archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, imprimerie nationale, Ernest Leroux, rue Bonaparte, , Page LIV.

- Docteur Atgier, « Stations mégalithiques autour de Maulévrier », Société des sciences, lettres et arts de Cholet, 1892-1899, p. 119 et suivantes.

- Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest, Poitiers, Fradet et Barbier, (BNF 34428253, lire en ligne), p. 572.

- « Chartularium Sancti Jovini. Cartulaire de Saint-Jouin-de-Marnes », Société de statistique du département des Deux-Sèvres, , Tome XIV.

- Célestin Port 1965, p. 600.

- Édition de 1874 du Célestin Port, op. cit., tome I, page 567.

- Célestin Port (édition revue et corrigée par André Sarazin et Pascal Tellier), Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou, t. 4, Angers, H. Siraudeau, (ISBN 2-85672-015-8 (édité erroné), BNF 35857376), p. 397.

- Georges Michel, Yzernay au cœur de l’histoire, t. I, VDM Éditions, , p. 374.

- « Françoise Tiraqueau », sur Les Cerqueux - Histoire et histoires d'un petit village (lescerqueux.com) (version du 14 avril 2015 sur Internet Archive).

- « Françoise d'Aubigné », sur Les Cerqueux - Histoire et histoires d'un petit village (lescerqueux.com) (version du 14 avril 2015 sur Internet Archive).

- Décret du 22 décembre 1789 relatif à la loi du 22 décembre 1789 relative à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives, lettres patentes du roi sur le décret données à Paris au mois de janvier 1790 (Collection complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Règlements et Avis du Conseil d'État, J.P. Duvergier (Paris), 1824).

- Célestin Port, La Vendée angevine : les origines - l'insurrection (janvier 1789 - 31 mars 1793), t. I, Paris, Hachette, (BNF 31137802), p. 20.

- « Cahier de doléances 1789 », sur Archives départementales de Maine-et-Loire (archives49.fr) (consulté le ).

- Pierre Devaud, Le livre de la Gère : Mémoires, Nantes, Forest et Grimaud, (lire en ligne), p. 37, 53, 55.

- Marie-Louise-Victoire de Donissan de la Rochejaquelein, Mémoires de madame la marquise de la Rochejaquelein : écrits par elle-même, Tournai, J. Casterman, , p. 53.

- Savary, Guerres des Vendéens et des Chouans contre la République française, t. III, Paris, Baudouin Frères, , p. 291.

- « Chauvin Hersant », sur Les Cerqueux - Histoire et histoires d'un petit village (lescerqueux.com) (version du 14 avril 2015 sur Internet Archive).

- Port 1965, p. 599.

- Archives nationales, « Liste des morts pour la France de la commune des Cerqueux-de-Maulévrier », sur Système d'information des Archives nationales (siv.archives-nationales.culture.gouv.fr) (consulté le ).

- « Monument aux morts des Cerqueux », sur MémorialGenWeb (memorialgenweb.org), 4 juin 2004 (relevé initial) (consulté le ).

- François Chamard, Les origines de l’insurrection vendéenne, Paris, Arthur Savaète, (OCLC 253019983), pages 271 et 272.

- CH.-L. Chassin, La préparation de la guerre de Vendée, 1789-1793, t. 3, p. 98, édité en 1882

- Célestin Port, La Vendée Angevine, Hachette, (OCLC 23401241), page 341.

- Abbé Auguste Billaud, La petite église dans la Vendée et les Deux-Sèvres : 1800-1830, Paris, Nouvelles Éditions Latines, réédition 1982, 654 p. (ISBN 978-2-7233-0163-3 et 2-7233-0163-X, lire en ligne), pages 222, 281.

- Charles Urseau, L'instruction primaire avant 1789 dans les paroisses du diocèse actuel d'Angers, Paris, Alphonse Picard Editeur, , page 224.

- Abbé Aimé Guillon, Les martyrs de la Foi pendant la Révolution Française, Paris, Germain Mathiot, , page 396.

- Réélection 2014 : « Liste des maires élus en 2014 », sur le site de la préfecture du département de Maine-et-Loire (consulté le ).

- « Les Cerqueux. Joël Poupard, nouveau maire de la commune », sur Le Courrier de l'Ouest, (consulté le ).

- Schéma départemental de coopération intercommunale de Maine-et-Loire - Février 2016

- Insee, Code officiel géographique, Fiche de la commune des Cerqueux (49), consultée le 15 février 2015

- Légifrance, Décret no 2014-259 du 26 février 2014, portant délimitation des cantons dans le département de Maine-et-Loire.

- Comité de jumelage franco-portugais des Cerqueux, « Présentation asso », sur comitecerqueux.free.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune des Cerqueux (49058) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de Maine-et-Loire (49) », (consulté le ).

- Mairie des Cerqueux, « Réseau Anjoubus », sur lescerqueux.mairie49.fr/ (consulté le ).

- Office National de Publication et de Communication O.N.P.C., « Écoles Les Cerqueux », sur enseignement-prive.info/ (consulté le ).

- « Un nouveau nom pour l'école », Ouest-France, , Edition de Cholet.

- « Associations cerquoises », sur Mairie des Cerqueux (lescerqueux.mairie49.fr) (version du 4 avril 2015 sur Internet Archive), consulté le 11 juin 2015.

- Insee, Statistiques locales 2010 du territoire des Cerqueux, consultées le 15 décembre 2012.

- Insee, Statistiques locales du territoire des Cerqueux (49058), consultées le 6 juin 2015.

- « Brioche Pasquier », sur pasquier.fr (consulté le ).

- « Base Mérimée », sur culture.gouv.fr (consulté le ).

- « Pierre Devaud », sur Les Cerqueux - Histoire et histoires d'un petit village (lescerqueux.com), .

- Pierre Devaud, Mémoires de Pierre Devaud sur les guerres de la Vendée, 1882 (sur Gallica (BnF)).