Lambersart

Lambersart est une commune française limitrophe de Lille, située sur la Deûle, au nord-ouest de Lille, dans le département du Nord en région Hauts-de-France. Elle fait partie de la Métropole européenne de Lille (MEL).

| Lambersart | |||||

Le canal de la Deûle à Lambersart. | |||||

_Nord-France.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Hauts-de-France | ||||

| Département | Nord | ||||

| Arrondissement | Lille | ||||

| Intercommunalité | Métropole européenne de Lille | ||||

| Maire Mandat |

Nicolas Bouche 2020-2026 |

||||

| Code postal | 59130 | ||||

| Code commune | 59328 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Lambersartois, Lambersartoises | ||||

| Population municipale |

27 425 hab. (2020 |

||||

| Densité | 4 452 hab./km2 | ||||

| Population agglomération |

1 053 636 hab. (2020) | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 50° 39′ 00″ nord, 3° 01′ 30″ est | ||||

| Altitude | Min. 17 m Max. 34 m |

||||

| Superficie | 6,16 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Lille (partie française) (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Lille (partie française) (commune du pôle principal) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Lambersart (bureau centralisateur) |

||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

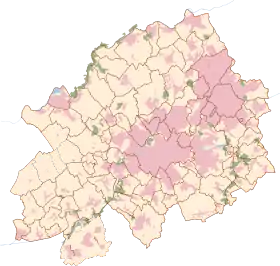

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Métropole européenne de Lille

Géolocalisation sur la carte : Nord

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | http://www.lambersart.fr/ | ||||

Géographie

Localisation

Dans l'ancien pays de Weppes, bordée par la Deûle et le bois de Boulogne, Lambersart a pour communes limitrophes : Lille (quartiers Bois Blancs et Vauban Esquermes), Lomme, Lompret, Verlinghem et Saint-André-lez-Lille. La Commune a probablement perdu une partie de son territoire, affecté à la Citadelle de Lille construite par Vauban, mais les archives relatives aux ventes de terrain semblent avoir été perdues[1].

Géologie

En 1993, les géologues (et l’archéologie préventive) ont pu profiter de levées de coupes géologiques faites in situ à l'occasion du creusement d’une tranchée routière sous une ligne ferroviaire (quartier des Conquérants, tout à fait au nord du Pays de Weppes) ; ce profil concerne une zone basse (environ 22,5 m IGN 69) d’un vaste versant en pente douce exposé vers le nord-est. Il a été fait à quelques centaines de mètres, un peu en contrebas d’une coupe stratigraphique de référence existante (faite par le géologue jean Sommé en 1968[2] et mise à jour en 1975)[3] passant insensiblement, dans la première partie du Weichselien, d'un relief modéré développé dans les sables et argiles tertiaires, au fond de l'ancienne vallée de la Deûle (vers 18 m IGN 69). Une étude palynologique avait été faite à cette occasion par le professeur A.V Munaut. Une partie de ces données a été réinterprétée et discutée plus récemment (biozones...) est rediscutée[4].

Hydrographie

Le réseau hydrographique ancien et la nappe phréatique sous-jacente ont été bouleversés en quelques siècles, à la suite du drainage des anciens marais de la Deûle, puis à l'abaissement des nappes par les pompages industriels, puis par le creusement du Canal de la Deûle. La commune abritait autrefois plusieurs cours d'eau, la « Becque du Corbeau » qui séparait Lambersart de Verlinghem, la Tortue, le Bucquet (« Riez Canteleu » en 1608[5], ou « rivière de Canteleu » ou « Becque de Lambersart »), qui passait sous le « Pont de Canteleu », partait de la Haute-Deûle au Pont-à-Canteleu pour se jeter dans le Bucquet primitif (rivière naturelle prenant sa source dans la citadelle et pourvue d'un lit quaternaire parfaitement connu des géologues selon Giard & Grimonprez)[6]. Cette Becque avait fonction de « rigole » de drainage, creusée au XIIIème siècle. Elle était assez vive pour alimenter le « Moulin de Canteleu » et le « Moulin du Bucquet », un moulin à blé qui a aussi servi de « tordoir à huile », déjà mentionné dans le Terrier de 1544, et qui a failli alimenter un autre moulin, selon une requête du Seigneur de Houchin à l'Hôpital Comtesse[1].

Pour mieux gérer les eaux pluviale et limiter le risque d'inondation de caves, un bassin de rétention d'eau a été creusé sous le stade Guy Lefort (deux ans de chantier pour creuser un puits puits de 40 m de profondeur capable de stocker 28 000 m3 d'eau pour environ 10 millions d'euros payés par la LMCU.

Communes limitrophes

Transports

La commune est desservie par la ligne 2 du métro de Lille Métropole avec 3 arrêts: Canteleu, Lomme-Lambersart Arthur-Notebard et Pont Supérieur ainsi que pas les lignes de bus 10, 51, 76 et Corolle 3. La ville compte aussi 10 stations de V'Lille, le service de location de vélo en libre service[7].

Au , quatre stations Citiz (autopartage) sont en place dans la commune.

Toponymie

Selon la toponymie Lambersart semble avoir été un bois qui a été "essarté" (exartatus) par "Lambert". Comme l'indique l'origine latine du mot : "Lamberti sartum"[8].

Lambersart s'appelle Landbertsrode en néerlandais et en flamand[9].

Histoire

Création

La première mention de Lambersart date de 1101, on la retrouve dans un texte de donation de l’autel de Lambersart, le bois défriché de Lambert, par l’évêque de Tournai Baudri à la Collégiale Saint-Pierre de Lille au niveau du bourg historique, qui est le premier village agricole sur la commune[10]. C'est la naissance officielle de la paroisse de Lambersart. En 1141, la paroisse prend son indépendance complète vis-à-vis de la paroisse voisine de Lomme[11].

Lambersart au Moyen Âge

En 1241 Jeanne du Busquet à l'abbaye de Flines donne le fief du Maugarni autour de l'actuelle « ferme du Mont Garin » à la comtesse Marguerite de Flandre[11].

Selon René Giard et Léon Grimonprez (1911), c'est au 13ème siècle qu'un canal est construit pour joindre Lille à La Bassée ; il sépare alors Lambersart de Wazemmes[12].

En 1328 Jean de Raivenal édifie une chapelle sur son fief "La Motte de Lambersart" et le donne à son tour à la Collégiale Saint-Pierre en échange de la célébration de trois messes par semaine. C'est la fondation de la chapellenie de La Motte. Le fief resta encore un temps en possession des Raivenal ce qui entraîna quelques conflits avec la Collégiale Saint-Pierre[13].

En 1449 le premier dénombrement de Lambersart a lieu par les ducs de Bourgogne. Le village possède donc un curé : Baude Parent mais aussi un maïeur Pierre de la Forterie[11]. Le fief fusionne avec celui de Mouveaux pour devenir la Seigneurie de Lambersart et de Mouveaux.[14] En 1483 l'organisation de la fabrique paroissiale se confirme avec la création d'une comptabilité[11].

L'époque moderne

En 1505, le village de Lambersart possède 70 feux[11], ce qui indique déjà plus d'une centaine d'habitants. Le fief de Lambersart et de Mouveaux est vendu à Jean Ruffaut en 1528[13]. Ce dernier à cause de pratiques ruineuses, obligea le duc d'Albe à démembrer le fief de Lambersart et de Mouvaux en trois parties. Lambersart fut vendu à la famille des Laurin puis en 1586 à la famille des Sarrazin[15]. Chrétien de Sarrazin Ier, acheteur de Lambersart, seigneur du bourg et de Villers, est fait chevalier par le roi Philippe II en 1582[16]. En 1578 Lambersart est témoin de l'entrevue entre le sire de Willerval, gouverneur de Lille et le baron de Montigny, chef des malcontents dans le château d'Houchin au Canon d'or pour écraser la révolte protestante des hurlus[11]. Jean de Sarrazin, fils de Chrétien de Sarrazin Ier, mort en 1619, est sans doute le Jean qui contribue à la restauration de l'Église paroissiale[15]. Ce Jean fait d'ailleurs le don d'une grosse cloche de 1060, surnommé "Jésus" à la paroisse[11]. Jean Sarrazin est fait chevalier par l'archiduc Albert d'Autriche en 1615[16]. Son tombeau situé dans l'église Saint-Calixte de Lambersart est classé monument historique[17]. Chrétien Sarrazin II, écuyer, fils de Jean, seigneur de Lambersart et Villers bénéficie de lettres de chevalerie données à Madrid le . Il a participé au siège de Bréda avec 4 chevaux à ses frais , sous la charge du comte d'Isenghien[16]. En 1673 la seigneurie de Lambersart est à son tour vendue par les Sarrazin pour 9040 florins à François de Semitre[15] puis passe par sa fille à Charles-François Verghelles[15]. Cette famille garde le fief une bonne partie du XVIIIe avant qu'il passe à la famille Limbert jusqu'à la Révolution Française[15]. Il est à noter que les seigneurs de Lambersart n'ont pratiquement jamais habité le village. Il existe cependant une maison seigneuriale dans le village[15]. Le village possède aussi un échevin qui est chargé de l'administration du village[11].

Lambersart a longtemps été propriété des seigneurs de Cysoing puis religieusement ou politiquement lié à Cysoing, cité dont la basilique a reçu une partie des reliques du pape Saint Calixte. L'église de Lambersart, à son tour a reçu une relique (fémur) provenant des religieux de Cysoing, posée sur son autel. Le petit village devient alors un lieu de culte du Saint, avec un pèlerinage qui fut quotidien avant la révolution française. Dans les années 1500, les pèlerins et dévots pouvaient venir baiser le reliquaire d’or et d’argent contenant la relique, et acheter aux « gliseurs » et un texte de 1674 évoque des souvenirs religieux (mentionnant l’achat à Guillaume Morel, pour 4 livres, de 200 banderolles de Saint Calixte (fanions de pèlerins portant l'effigie du Saint et quelques invocations religieuses) « pour débiter aux pèlerins », lesquels pouvaient aussi acheter des médailles d’argent, de cuivre ou d’étain ou « ensengnes » à l’effigie du saint) et déposer une obole dans le tronc de l’église.

Chaque année, le saint était fêté, après une neuvaine (qui en 1665 a rempli le buffet (le tronc de l’église) de 219 livres.

Le culte de ce saint était presque tombé dans l'oubli un siècle plus tard (il restait encore une confrérie de Saint Calixte en 1911, mais plus de pèlerinages). La relique est supposée avoir protégé Lambersart de la première épidémie de Choléra qui a touché Lille. Elle fut perdue lors de la Terreur. L'épidémie de choléra réapparait en 1849 a fait de nombreux morts à Lambersart (jusqu'à 4 dans une même maison).

La construction de la citadelle a fait perdre un peu de terrain, en a inondé d'autres et a transformé de nombreuses terres (l'ensemble du parcellaire situé au sud de la Rue du Bois de l'époque) en briqueterie ; c'est à Lambersart qu'ont été faites les briques qui ont servi à construire la citadelle de Lille).

En 1706, alors que les armées ennemies menacent Lille, Louis XIV concentre des troupes autour de la ville, dont, rapporte René Giard et Léon Grimonprez (1911)[18], à Lambersart où l’armée du Duc de Vendosme campe le long de la Basse-Deûle et de la Lys du 19 aout au 16 septembre, avec 3058 florins de dégât commis à Lambersart, malgré la surveillance du bailli cries, du Lieutenant Louis Boutillier, des échevins et de deux archets, « sous l’appui du baron de Woorden » ; « Les 30, 31 octobre, 1er et 2 novembre 1706, des soldats campèrent aux environs de la Citadelle ‘ sans que , pour leur subsistance, il ne leur ait été furnies bois ny fourages, cause pourquoy les habitans furent lors, fourragez et maraudez par les soldats de ce camp, on sait que Louis XIV sacrifia Lille pour ménager son armée ».

Lambersart a été touché par le siège de Lille de 1708, mais cet évènement ne semble pas avoir été très documenté. Selon les archives, des terrassements défensifs importants ont eu lieu (dont il ne semble plus rester de traces) ; entre la rive gauche de la Deûle, depuis l’abbaye de Marquette au village de Loos, passaient entre les villages de Lompret et de Lambersart un parapet de 4m70 d’épaisseur longue d’un fossé de même largeur et d’une profondeur de près de 2 mètres. On sait qu'alors que le Prince Eugène avait établi son quartier général à l’Abbaye de Loos et le prince héréditaire de Hesse avait fait de même au château de Hem, le Prince d’Orange s’était, lui, installé chez le curé de Lambersart. Sautal, p 74 dans sa description du Siège de Lille, rapporte que « selon la légende, le feu de l’artillerie de la Citadelle failli coûter la vie au Prince d’orange. Le valet de chambre qui se tenait à ses côtés, le matin du 18 aout, eut la tête emportée par un boulet tiré de la citadelle. À la suite de cet accident, le prince abandonna la maison du curé de Lambersart pour transporter son quartier aux abords de Pont-à-Marcq »[18]. La commune est pillée, de nombreuses maisons sont détruites de même que des haies et des vergers (rien que pour la ferme du Croquet, en 1709, Olivier Six (expert juré de Lille) fait état des pertes suivantes : « les bâtiments de la censé furent complètement dégttuëts, les soldats coupèrent et emportèrent 150 arbres fruitiers, 249 piquets de bois, les haies, clôtures, etc. Les dégâts s’élevèrent à 13953 livres » [19]. Il faut attendre le 2 juillet 1713 pour que les habitants puisent fêter le retour de la paix[19].

Mais, il seront à nouveau affectés par le siège de Lille de 1792, cette fois.

La première élection pour une municipalité

Elle a lieu le 1er février 1790 « en la chambre échevinale tenant lieu de d’hôtel de ville » (en réalité au Cabaret Saint-Calixte), lors d’une cérémonie présidée par Jacques Gabriel Duhaut (curé du village depuis le 6 janvier 1764, qui a prêté serment à la constitution civile du clergé le 24 fructidor an VI) ; selon les archives, seuls 32 électeurs sont venus voter, sur 60 inscrits (le village abritait alors 764 personnes). Ils ont élu à la tête de la commune Paul-Joseph Duribeux, rentier, avec 24 voix sur 32[20].

Le 1er conseil municipal est composé de 6 élus (maire inclus) qui font serment de « maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, d’être fidèle à la nation, à la loi et au Roy et de bien remplir leurs fonctions ».

Le Colysée

Un parc de loisirs, le Colysée Royal, comprenant des guinguettes, un théâtre de verdure, une salle de bal, fut créé en 1787 sur les rives du Bucquet, par le prince de Soubise gouverneur de Flandre. Ce parc ferma en 1793.

Le lycée et collège Sainte-Odile sont situés sur une partie de l’ancien Colysée Royal[21].

L’avenue du Colysée et la Maison Folie ouverte en 2004 conservent le souvenir de cet établissement éphémère.

Héraldique

_Nord-France.svg.png.webp) |

Les armes de Lambersart se blasonnent ainsi : « D'hermines à trois bandes de gueules, chargée de douze coquilles d'or, 3, 6 et 3 dans le sens des bandes. » |

|---|

Il est notable que le blason de Lambersart est en fait celui de La Madeleine (armoiries de La Magdeleine-Ragny, seigneur de Bourgogne), ce qui était dû une erreur de transcription dans un registre datant de 1867[22]. En 1909, le chanoine Leuridan propose afin d'éviter les confusions de conserver pour Lambersart le blason « bourguignon » et attribue à La Madeleine le blason de la famille Crapet d'Hangouart (« De sable à l'aigle d'argent, becquée et membrée d'or. ») en référence au seigneur de son village à l'époque bourguignonne, Hangouart. En 1927, Lambersart acte dans son plan d'urbanisme le blason du seigneur de Ragny, tandis que La Madeleine acte en 1926 le blason des Hangouart[23].

Politique et administration

En 2009, la commune de Lambersart a été l'une des villes distinguées par le « Prix National de la Ville Associative 2009 »[24] et en 2011 elle a été récompensée par le label « Ville Internet @@@@ »[25].

Tendances politiques et résultats

Le premier tour des élections municipales de 2020 se déroule le . Le confinement lié à la pandémie de Covid-19 retarde de trois mois la tenue du second tour, qui a lieu le . La candidate que Marc-Philippe Daubresse, candidat malheureux à Lille et ancien maire de la commune, soutenait se retire pour le second tour[26]. La liste divers centre de Nicolas Bouche l'emporte avec 55,8 % des suffrages exprimés contre la liste soutenue par LREM de l'ancien premier adjoint Christophe Caudron[27].

Liste des maires

.JPG.webp)

.JPG.webp)

Les quartiers

- Le Bourg-Mairie ;

- Le Canon d'Or ;

- Le Champ de courses ;

- Canteleu ;

- La Cessoie ;

- Les Conquérants ;

- Verghelles ;

- La Briqueterie ;

- La Cité familiale ;

- Le Pacot-Vandracq ;

- Les Muchaux.

Instances judiciaires et administratives

La commune relève du tribunal d'instance de Lille, du tribunal de grande instance de Lille, de la cour d'appel de Douai, du tribunal pour enfants de Lille, du tribunal de commerce de Tourcoing, du tribunal administratif de Lille et de la cour administrative d'appel de Douai.

Population et société

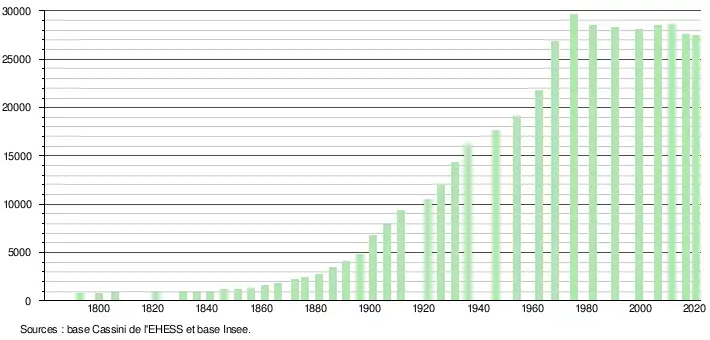

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[28] - [Note 1].

En 2020, la commune comptait 27 425 habitants[Note 2], en diminution de 2,5 % par rapport à 2014 (Nord : +0,16 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 37,0 %, soit en dessous de la moyenne départementale (39,5 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 24,6 % la même année, alors qu'il est de 22,5 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 12 815 hommes pour 14 600 femmes, soit un taux de 53,26 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,77 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Enseignement

- École du Sacré-Cœur

- École Saint-Nicolas (fusion en 2017 des écoles Jeanne d'Arc et Sainte-Thérèse[33])

- École la fontaine

- École Sainte Cécile (Sainte-Odile)

- École Watteau

- École Samain

- École Louis Pasteur

- École Mozart

- École Pierre Loti

- École Victor Hugo

- École Rameau

- École Louise de Bettignies

- Collège Anne Frank

- Collège Dominique Savio

- Collège Sainte Odile

- Collège Lavoisier

- Lycée Camille De Lellis

- Lycée Sainte Odile

- Lycée Jean Perrin

Cultes

- Les églises Saint-Calixte, Notre-Dame de Fátima, du Saint-Sépulcre[34] et le centre pastoral Saint-Gérard composent la paroisse catholique de la Sainte-Trinité dont Jean-François Bordarier est le curé. Elle est elle-même entée sur la commune de Lambersart et intégrée au Doyenné dit des Rives de la Deûle, lui-même faisant partie du diocèse de Lille.

Patrimoines urbanistique et culturel

Environnement

En 2016, la commune de Lambersart obtient sa quatrième fleur au concours national des villes et villages fleuris[35].

La ville, bien que densément construite et habitée se veut verte et arborée et bénéficie de la proximité du Bois de la Citadelle et des berges de la Deûle qui font l'objet d'une gestion plus écologique (fauche tardive, plantations, gestion différenciée) depuis les années 2000. Quelques parcs et jardins, et de nombreux jardins privés, abritent de nombreux oiseaux, mais les abeilles, papillons et de nombreux insectes sont en forte régression depuis les années 1960/1970.

Une expérience de lagunage naturel sur canal (photo ci-contre) est l'une des premières de la région et de France, mise en place par les VNF (dont une partie de l'administration était sise dans la commune, dans les années 1990). L'eau y circule, parallèlement au canal, dans un lagunage naturel linéaire, en s'épurant. Les organismes aquatiques et palustres trouvent là un habitat protégé du batillage, se substituant pour partie à l'habitat naturel détruit par l'artificialisation des berges et le trafic fluvial.

Les VNF développent un projet de gestion de restauration des berges de canaux ou de bassins de dépôts de boues de curage, dans le cadre de la Trame verte régionale, mais en devant faire face à la colonisation de certains canaux par des espèces invasives, dont à Lambersart la moule zébrée. Cet échantillon d'infrastructure naturelle, avait valeur de test pour les projets régionaux de corridors biologiques.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[36]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[37].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 3]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[40] complétée par des études régionales[41] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Lille-Lesquin », sur la commune de Lesquin, mise en service en 1944[42] et qui se trouve à 9 km à vol d'oiseau[43] - [Note 6], où la température moyenne annuelle évolue de 10,4 °C pour la période 1971-2000[44] à 10,8 °C pour 1981-2010[45], puis à 11,3 °C pour 1991-2020[46].

Urbanisme

Typologie

Lambersart est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 7] - [47] - [48] - [49]. Elle appartient à l'unité urbaine de Lille (partie française), une agglomération internationale dont la partie française regroupe 60 communes[50] et 1 053 636 habitants en 2020, dont elle est une commune de la banlieue. L'agglomération de Lille (partie française) est la quatrième plus importante de la France en termes de population, derrière celles de Paris, Lyon et Marseille-Aix-en-Provence[51] - [52].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lille (partie française), dont elle est une commune du pôle principal[Note 8]. Cette aire, qui regroupe 201 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[53] - [54].

Lambersart est une ville riche et résidentielle depuis le XIXe siècle où de nombreux industriels de la région y ont établi une résidence, souvent entourée d'un jardin, proche de la Deûle et de la campagne. L'urbanisation due à une pression démographique élevée, et la situation en banlieue de Lille, a fait disparaître les champs et prairies, mais la ville conserve une architecture qui évoque celle de certaines zones balnéaires de la région (Le Touquet-Paris-Plage, Malo-les-Bains). Comme dans presque toute la région Nord Pas-de-Calais, la brique rouge domine, mais le style des maisons y est particulier. On notera également la particularité de cette commune, ou de petites rues portent le nom d’« avenue » ou de « boulevard ». Parmi les habitations remarquables, on relève en particulier :

- Le château de la Cessoie.

- Le château des Ormes.

- La ferme du Mont Garin.

- La villa Saint-Charles. Située au no 193 de l’avenue de l’Hippodrome, cette villa a été construite en 1893 par l’architecte Victor Mollet pour son oncle Charles Mollet. De style néo-flamand, cette magnifique demeure qui constitue le fleuron de cette avenue est représentative de l’éclectisme qui caractérisa l’architecture lilloise de la Belle Époque. Elle est inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis 2000[55].

- La villa Saint-Georges. Située au no 218 de l’avenue de l’Hippodrome, cette villa construite par l'architecte Albert Baert en 1897 est le pendant de la villa Saint-Charles. Elle a été inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis 2001[56].

- La maison Art-Déco, 60 avenue Bailly-Ducroquet, construite en 1932 par l'architecte Alphonse Stevens, inscrite à l'inventaire des monuments historiques en 2000[57].

- La villa Sdez, au no 309 de l'avenue de l'Hippodrome, réalisée par l'architecte Marcel Boudin en 1932, inscrite à l'inventaire des monuments historiques en 2001[58].

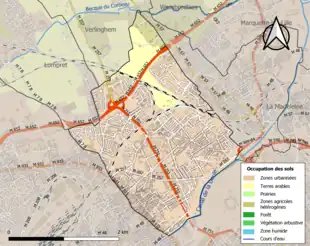

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (86,8 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (85,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (83 %), terres arables (10,1 %), zones agricoles hétérogènes (3,1 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (2,6 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (1,2 %)[59].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[60].

Parcs

- Le Parc Borloo

- Le Castel Saint-Gérard.

- Le Parc de la Cessoie.

- Le Parc des Charmettes.

- Le Parc du Clos Saint-Pierre.

- La Place du Docteur Martin.

- Le Jardin Écologique du Pont Royal.

Émetteur

L'émetteur de Lambersart, moins puissant que celui de Bondues, était celui qui permettait aux habitants de la Communauté urbaine de Lille et à quelques zones périphériques de recevoir la TNT depuis le . Il a cessé son activité TV au en même temps que la généralisation de la TNT et la fin du hertzien[61]. Les chaînes de la TNT sont désormais relayées par l'émetteur de Bouvigny, sauf pour BFM Grand Lille qui émet à partir de la tour TDF de Loos-Wattignies.

Bibliothèque

- La Bibliothèque pour tous, située 1 avenue du Parc au Pôle animation.

Cinéma

- Le Ciné Lambersart, Salle André Malraux, place Félix Clouet.

Musée et lieux d'exposition

- Le Colysée

Lieu consacré à l'art contemporain, c'est une structure formée de deux triangles de bois et de verre séparés par un imposant escalier métallique a été construite sur les berges de la Deûle à l’occasion de Lille 2004. Cette maison-folie est la seule, parmi les douze, créée de toutes pièces pour cet événement culturel majeur. Œuvre de Pierre-Louis Carlier, architecte de l’achèvement de Notre-Dame-de-la-Treille à Lille, ce bâtiment aux lignes pures s’insère dans un environnement naturel de 3 000 m2 composé d'un jardin (dit « mosaïque ») et d’un jardin humide. Le Colysée est aujourd’hui un lieu d’expositions et de loisirs qui accueille depuis , une exposition permanente (Centre d’interprétation de la Deûle) aménagée au rez-de-chaussée et au deuxième étage sous forme de péniche pour découvrir l’histoire de la Deûle et de ses anciennes berges festives.

Sports

Le Stade Guy Lefort, la halle de sport du Béguinage, la halle de sport Sainte-Cécile et la salle Pierre de Coubertin sont les principaux équipements de la ville. Lambersart compte un club de hockey sur gazon évoluant en Nationale 1 masculine (deuxième division) en gazon et en Elite (1re division) en salle.

Les Foulées Lambersartoises sont une course est organisée chaque année le 4e dimanche du mois de septembre. Cette course est co-organisée par la Ville, l'Office Municipal de la Jeunesse et des Sports (OMJS) et le Lambersart athlétisme. Plusieurs courses sont proposées le 5 km, 2 km et le 1 km. Pendant cette course une randonnée roller et une marche nordique sont également proposées.

Théâtre, musique et salles de spectacle

- Des concerts sont fréquemment donnés en la Salle du Pré fleuri. Les spectacles sont quant à eux organisés dans la Salle André Malraux.

Personnalités liées à la commune

- Stéphane Buriez, chanteur guitariste du groupe Loudblast.

- André Copin, artiste peintre né en 1911 à Quesnoy sur Deûle et décédé dans sa maison de Lambersart en 1998, en 2004 le Colysée a accueilli une rétrospective de soixante dix toiles de ce peintre.

- Henri Auguste César Serrur, peintre né à Lambersart en 1794, mort à Paris en 1865. Parmi ses œuvres les plus connues figurent La Mort de Mazet (Musée de Cambrai), Ajax (Musée des Beaux-Arts de Lille), Bataille sous les murs de Nicée dans l'une des salles des Croisades du Château de Versailles et une galerie de portraits de 9 papes exécutés de 1839 à 1840 exposés au Palais des papes d'Avignon. Serrur est l'auteur de la bannière des archers de Saint-Cébastien, qui se réunissait au Canon d’or[62].

- Jean Baratte, footballeur ayant évolué au LOSC Lille

- Jean Vercoutter, égyptologue

- Marc-Philippe Daubresse, sénateur du Nord, mairie honoraire de Lambersart, ancien maire de Lambersart, ancien député de Lambersart, ancien ministre de Jacques Chirac puis de Nicolas Sarkozy.

- Léonce Hainez, architecte en chef du département du Nord (1866-1916) décédé à Lambersart. Le théâtre Sébastopol ; la préfecture de Lille ; le sanatorium familial de Montigny-en-Ostrevent sont quelques-unes de ses réalisations. Un important fonds d'archives se trouve aux archives départementales du Nord[63]

- Benoît Bernard, chef cuisinier de La Laiterie

- Florence Cassez

- Emmanuel Godo, écrivain, essayiste

- Élie Baup (1955-), entraîneur de football, il a été professeur de sport au lycée Jean-Perrin.

- Ludovic Obraniak, footballeur, consultant et membre de l’équipe 2011 du LOSC Lille vainqueure du doublé coupe/championnat[64]

- Élisa de Try, violoncelliste, inhumée au cimetière de l'Est de Lille, y vécut et y mourut en 1922

Villes jumelées

Viersen (Allemagne) depuis 1964

Viersen (Allemagne) depuis 1964 Southborough (Angleterre) depuis le

Southborough (Angleterre) depuis le  Kaniv (Ukraine)

Kaniv (Ukraine)

Notes et références

Notes

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[38].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[39].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

Références

- Voir notes de bas de page, p. 4 xf & Léon Grimonprez, Histoire de Lambersart, Lille, R. Giard, 1911 [lire en ligne].

- Jean Sommé, « Coupe dans le Quaternaire récent de la vallée de la Deûle, près de Lille », Quaternaire, vol. 5, no 2, , p. 89–99 (DOI 10.3406/quate.1968.1079, lire en ligne, consulté le )

- Lambersart «Briqueterie», Sommé, 1968, 1975

- Laurent Deschodt, Nicole Limondin‑Lozouet et Muriel Boulen, « Lambersart « Les Conquérants » (vallée de la Deûle, Nord de la France) : une transition versantfond de vallée au début glaciaire et Pléniglaciaire weichselien », Quaternaire, no vol. 19/4, , p. 255–274 (ISSN 1142-2904 et 1965-0795, DOI 10.4000/quaternaire.4722, lire en ligne, consulté le )

- Voir p. 134 dans René Giard et Léon Grimonprez (1911), Histoire de Lambersart, Lille, R. Giard [lire en ligne].

- Voir p.6 in René Giard & Léon Grimonprez (1911), Histoire de Lambersart, Lille, R. Giard [lire en ligne]

- « Transports », sur www.lambersart.fr (consulté le ).

- Renée Giard et Léon Grimonprez, Histoire de Lambersart, Lille, Librairie Renée Giard, , 289 p. (lire en ligne), p. 10, Chapitre II.

- Centre de Recherche généalogique Flandre-Artois

- Telmedia, « Retour sur notre histoire / Découvrir notre ville / Tourisme et culture / Accueil - Commune de Lambersart », sur www.lambersart.fr (consulté le ).

- Telmedia, « Chronologie / Retour sur notre histoire / Découvrir notre ville / Tourisme et culture / Accueil - Commune de Lambersart », sur www.lambersart.fr (consulté le ).

- Voir page 5 in René Giard, Léon Grimonprez, Histoire de Lambersart, Lille, R. Giard, 1911 [lire en ligne]

- René (1880-1940) Auteur du texte Giard et Léon (1890-19) Auteur du texte Grimonprez, Histoire de Lambersart : par MM. René Giard & Léon Grimonprez, Librairie René Giard, (lire en ligne).

- René Giard et Léon Gimonprez, Histoire de Lambersart, Lille, Librairie René Giard, , 289 p. (lire en ligne), p. 14-19, chapitre III.

- René (1880-1940) Auteur du texte Giard et Léon (1890-19) Auteur du texte Grimonprez, Histoire de Lambersart : par MM. René Giard & Léon Grimonprez, Librairie René Giard, (lire en ligne).

- Amédée le Boucq de Ternas, Recueil de la noblesse des Pays-Bas, de Flandre et d'Artois, Douai, 1884, p. 235, lire en ligne.

- « Tombeau de Jean Sarrazin, seigneur de Lambersart et de sa femme », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Voir page 103 & 104 in René Giard & Léon Grimonprez (1911), Histoire de Lambersart, Lille, R. Giard [lire en ligne]

- archives municipales de 1911, série E, Lambersart, liasse 1468, citées par René Giard & Léon Grimonprez (1911), Histoire de Lambersart, Lille, R. Giard [lire en ligne] voir p 106

- [_ _ _] p. 137 et suivantes.

- Jean Caniot, Les canaux de Lille (deuxième partie), Lambersart, J. Caniot, , 415 p. (ISBN 978-2-9524783-2-8 et 2-9524783-2-5), p. 228-232.

- L'énigme du vrai-faux blason de Lambersart enfin résolue !, Isabelle Ellender, La Voix du Nord, 20.10.2010, http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Lomme_Lambersart/actualite/Lomme_Lambersart/2010/10/20/article_l-enigme-du-vrai-faux-blason-de-lambersa.shtml

- « Le mystère du blason de Lambersart résolu », Lambersart Magazine Municipal, no 58, , p. 38 (lire en ligne).

- Prix National de la Ville Associative

- N. G., « Villes Internet : 32 communes du Nord - Pas-de-Calais récompensées », La Voix du Nord, (consulté le ).

- « Municipales : le casting est finalisé, c'est reparti pour un tour », La Voix du Nord, édition Hainaut-Douaisis, no 24244, , p. 3.

- Laurent Decotte et Sébastien Leroy, « Aubry sur le fil, Bruay au RN et autres leçons », La Voix du Nord, édition Douaisis, no 24269, , p. 2-3.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Lambersart (59328) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Nord (59) », (consulté le ).

- « Ecole Saint Nicolas Lambersart », sur Ecole Saint Nicolas (consulté le )

- Notice no IA59002330, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Telmedia, « Environnement / Cadre de vie et urbanisme / Bien vivre / Accueil - Commune de Lambersart », sur www.lambersart.fr (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station météofrance Lille-Lesquin - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Lambersart et Lesquin », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Lille (partie française) », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Lille (partie française) », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Notice no PA59000061, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA59000077, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA59000060, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA59000069, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Arrêt définitif de l’émetteur de Lille-Lambersart : France Télé Numérique mobilisé pour accompagner 100 % des téléspectateurs

- Voir p.191 in René Giard & Léon Grimonprez (1911), Histoire de Lambersart, Lille, R. Giard [lire en ligne]

- « Archives du cabinet d'architecture Léonce Hainez, architecte départemental ».

- « Ludovic Obraniak poursuivra son aventure à l’Union Football Lambersart », sur SportFM.fr (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Joffrey Merlin, « Les plus anciens comptes de fabrique de l'église paroissiale de Lambersart (1483-1513) », Revue du Nord, vol. 340, no 2, , p. 295 (ISSN 0035-2624 et 2271-7005, DOI 10.3917/rdn.340.0295, lire en ligne, consulté le ).

- René Giard et Léon Grimonprez, Histoire de Lambersart, Lille, R. Giard, 1911 [lire en ligne] (recherches appuyées sur les archives municipales, sur des lettres de rémission, les registres des « glisseurs » ou fabriciens, nom donné aux membres du conseil de fabrique, pour ce qui concerne l'ancienne église…).

- Jean Caniot, Promenades lambersartoises (en cinq tomes et 1 366 pages) / Tome 1 : le passé et le présent ; Tome 2 : la vie à Lambersart ; Tome 3 : souvenirs de guerre, Tome 4 : les heures douloureuses, l'industrie ; Tome 5 : l'industrie suite.

Articles connexes

- Liste des communes du Nord

- Flandre romane

- Deûle

- Bucquet (Lille)

- Écluse du Grand-carré

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de la Métropole européenne de Lille

- Lambersart sur le site de l'Institut géographique national

- Site de l'Office de tourisme du Val de Deûle et Lys