La Neuville-en-Hez

La Neuville-en-Hez [ɛz] est une commune française située dans le département de l'Oise en région Hauts-de-France. Ses habitants sont appelés les Neuvillois et les Neuvilloises.

| La Neuville-en-Hez | |||||

%252C_vue_sur_le_village_depuis_la_statue_de_St-Louis.jpg.webp) Vue sur le village depuis la statue de Saint Louis au sud. | |||||

.svg.png.webp) Héraldique |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Hauts-de-France | ||||

| Département | Oise | ||||

| Arrondissement | Clermont | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Beauvaisis | ||||

| Maire Mandat |

Jean-François Dufour 2020-2026 |

||||

| Code postal | 60510 | ||||

| Code commune | 60454 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Neuvillois, Neuvilloises | ||||

| Population municipale |

956 hab. (2020 |

||||

| Densité | 34 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 49° 24′ 16″ nord, 2° 19′ 29″ est | ||||

| Altitude | Min. 49 m Max. 161 m |

||||

| Superficie | 28,42 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Mouy | ||||

| Législatives | Septième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

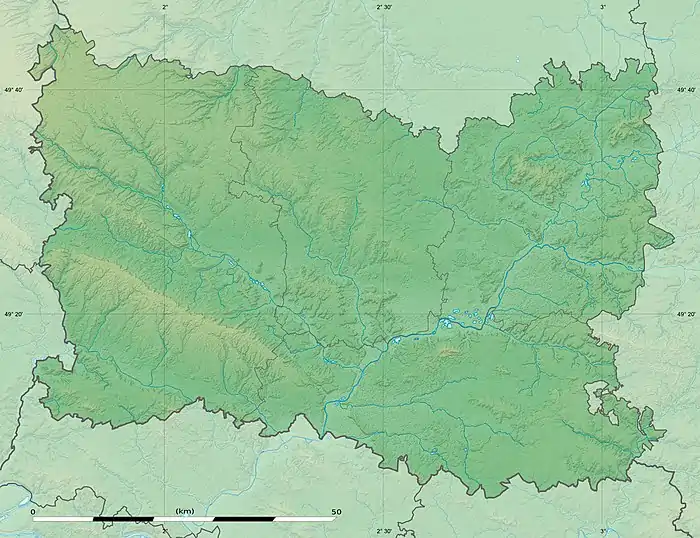

Géolocalisation sur la carte : Oise

Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | http://www.la-neuville-en-hez.fr/ | ||||

Géographie

Localisation

La commune de La Neuville-en-Hez est située à 60 km au nord de Paris, à moins de 18 km à l'est de Beauvais, 36 km à l'ouest de Compiègne et 55 km au sud d'Amiens[1]. Le méridien de Paris ou méridienne verte traverse le territoire[2].

Carte de la commune.

Carte de la commune. Médaillon de la méridienne verte, route forestière de Condé, dans la forêt de Hez-Froidmont.

Médaillon de la méridienne verte, route forestière de Condé, dans la forêt de Hez-Froidmont.

Communes limitrophes

Topographie

Il s'agit de la troisième plus grande commune du département en termes de superficie (28,4 km2), après Compiègne (53,1 km2) et Beauvais (33,3 km2). Son territoire comprend l'ensemble de la forêt de Hez-Froidmont qui s'élève jusqu'au sommet des coteaux formant la limite méridionale. Elle descend vers le nord jusqu'à la vallée de la Brêche, dominant vers l'ouest les marais tourbeux de Bresles et de La Rue-Saint-Pierre[3].

La commune s'étend entre 49 et 161 mètres au-dessus du niveau de la mer pour une altitude moyenne de 105 mètres. Le chef-lieu de La Neuville-en-Hez se situe à 65 mètres. Le point le moins élevé se trouve à la limite nord-est du territoire, sur les bords de la Brêche alors que le site le plus élevé se situe dans la forêt de Hez-Froidmont, sur la route forestière Bourbon, entre les carrefours du Magasin et de la Reine. Le sud du territoire se situe sur un plateau surplombant d'une soixantaine de mètres le chef-lieu et le nord-ouest du territoire. Plusieurs vallons sont présents sur le territoire dont le fond de la Garde, le fond du sac, ainsi que le fond des jambes[4].

Géologie

Le sable forme tous les talus des coteaux de la forêt de Hez-Froidmont jusqu'après Clermont. Il s'étend entre Litz et le chef-lieu, ainsi que dans la partie basse de la forêt. Ce sable est généralement jaune-verdâtre ou mêlé de grains verts, rubané par des nuances variées depuis le blanc jusqu'au fauve. Il paraît ainsi aux friches. On marche constamment sur du sable à rognons en allant vers le vallon de la Garde. Il existe à l'entrée de ce vallon un dépôt de lignite pyriteux terreux exploité comme cendre d'engrais qui est pareil en tout aux dépôts analogues du Soissonnais, mais il a peu d'épaisseur et d'étendue. Le lignite est recouvert d'une argile jaunâtre et divisée par des cordons ou lits de marnes calcaires blanches ou brunes, pétries de coquilles blanches. On y trouve en quantité du bois à l'état de pétrification quarteuse. La partie inférieure du système sablonneux est recouverte d'un terrain de transport qui se compose de silex pyromaques, de galets silicieux, de bois pétrifié des lignites, de rognons de grès ferrugineux, calcaires et de fragments de meulières. Il forme une couche assez épaisse au pied de la forêt[5]. Le sable de Bracheux, qui marque le début du cycle thanétien à l'ère tertiaire, apparaît sur le territoire. Des alluvions modernes tapissent la vallée de la Brêche, à la limite nord-ouest. Des limons des plateaux complètent la superficie de la région[6].

La commune se situe en zone de sismicité 1, très faiblement exposée aux séismes[7].

Hydrographie et eau potable

L'étang du fond de la Garde.

L'étang du fond de la Garde. L'étang communal.

L'étang communal. Ruisseau, près de l'étang communal.

Ruisseau, près de l'étang communal. Lavoir, en contrebas de l'étang communal.

Lavoir, en contrebas de l'étang communal.

Aucune rivière ne traverse la commune. Deux ruisseaux sont présents sur le territoire : le ruisseau de la Garde[8], appelé aussi ru de la Garde. Celui-ci prend sa source dans l'étang artificiel du fond de la garde (à la limite ouest du territoire), crée grâce à une levée de terre. Ce ruisseau quitte la commune en direction de l'ouest pour se jeter dans la Brêche à Clermont et en traversant la commune d'Agnetz.

Un second ruisseau débute d'une source, à la limite sud de la commune rejoint le ruisseau de la Lombardie à Thury-sous-Clermont. Un autre étang artificiel, appelé « étang communal », se trouve au sud du village. Il est alimenté par un petit ruisseau qui se déverse en contrebas dans un lavoir puis dans une mare à la limite sud du chef-lieu. Dans le village se trouve le lavoir Saint-Louis ainsi qu'une station d'épuration. On trouve également une fontaine dans la forêt de Hez-Froidmont, proche du carrefour du Ruisseau de la Garde. Un court et léger ruisseau d'eau se trouve également vers le carrefour de la Fontaine aux Aulnes.

La rivière de la Brêche marque la limite avec la commune d'Étouy, au nord-ouest[4]. Les zones les moins élevées du territoire sont situées au-dessus de plusieurs nappes phréatiques sous-afflurentes[9].

Réseau routier

La route nationale 31, route de Rouen à Reims passant par Beauvais et Compiègne est l'axe majeur de la commune. Il s'agit depuis 1995 d'une voie express traversant la commune par le nord dont une partie dans la forêt de Hez-Froidmont. La section passant dans la forêt est située sur la commune de la Neuville-en-Hez. Aucun échangeur n'est situé sur le territoire de la commune repoussant à sortir à La Rue-Saint-Pierre (en venant de Beauvais) ou à Agnetz (en venant de Compiègne). Un demi-échangeur situé sur la commune de Litz, au nord permet également de rejoindre le village en passant par le chef-lieu de Litz.

La D 931, l'ancienne route nationale, arrive de La Rue-Saint-Pierre en quasi ligne droite puis traverse le village par la rue du Général-de-Gaulle. À sa sortie, elle traverse la forêt en deux allées rectilignes pour rejoindre Gicourt (Agnetz) puis Clermont. La D 55, route départementale de Thury-sous-Clermont à Saint-Just-en-Chaussée traverse la commune en arrivant de Thury puis en traversant la forêt de Hez-Froidmont. Elle descend ensuite dans le village par la Rue-Saint-Pierre. Avant la construction de la route nationale 31 actuelle, la route rejoignait Litz par l'avenue du Général-Leclerc et par la place de Luzarches. De nombreuses routes forestières traversent la forêt faisant partie quasi-intégralement de la commune[4].

Voies ferrées et transports en commun

%252C_la_gare.jpg.webp)

La ligne de Rochy-Condé à Soissons, reliant Beauvais, Bresles, Clermont, avec une gare à La Rue-Saint-Pierre - La Neuville-en-Hez et une halte en forêt pour desservir le village d'Etouy est inaugurée en 1847.

Les Neuvillois pouvaient se rendre à la gare communale (située sur la commune de La Rue-Saint-Pierre) en empruntant l'avenue de la Gare, bordée de tilleuls qui existe toujours. Des trains circulaient régulièrement plusieurs fois par jour dans chaque sens. L'arrivée de ce transport va amener, pour le pays et la région, une importante expansion économique et un confort appréciable. Les personnes pouvaient voyager, également se rendre au travail dans les villes voisines. Les marchandises sont transportées plus rapidement. L'arrivée de l'automobile et des camions concurrenceront le rail dès 1950. Pendant la Première Guerre mondiale, la voie ferrée est utilisée pour le transport de munitions. Après la Seconde Guerre mondiale, seuls les trains de marchandises circuleront de Bresles jusqu'à la halte d'Etouy pour le transport de bois jusqu'en 1975. Puis, dans la traversée de la forêt, les rails seront enlevés et les matériaux de démolition de la gare serviront à empierrer un chemin dans la forêt[a 1].

La gare la plus proche est située à Clermont à 6,8 km sur la ligne Paris-Nord - Lille[1].

Le réseau des cars interurbains de l'Oise, exploité par ATRIOM du Beauvaisis, dessert la commune par la ligne LR33A reliant Clermont à Beauvais par Bresles ainsi que par une ligne de transport scolaire vers Bresles par deux arrêts situés dans le village : le premier rue du général de Gaulle, appelé Grande rue et le second avenue du général Leclerc[10]. Ces lignes ne fonctionnent que du lundi au vendredi, un service limité étant en plus proposé le samedi en période scolaire[11].

Accès aux aéroports

Les aéroports les plus proches sont ceux de Beauvais-Tillé à 17 km à l'ouest et de Paris-Charles-de-Gaulle à 46,6 km au sud-est[1]. Il n'existe aucune liaison par des transports en commun entre la commune et ces aéroports.

Liaisons douces

_-_Panneau_kilom%C3%A9trique_de_l'avenue_verte_London_Paris.JPG.webp) Panneau kilométrique de l'avenue verte London Paris sur la Trans'Oise dans la forêt de Hez-Froidmont.

Panneau kilométrique de l'avenue verte London Paris sur la Trans'Oise dans la forêt de Hez-Froidmont._-_Panneau_Trans'Oise.JPG.webp) Panneau de la Trans'Oise dans la forêt de Hez-Froidmont.

Panneau de la Trans'Oise dans la forêt de Hez-Froidmont.

La Neuville-en-Hez est traversée par le sentier de grande randonnée 124 (GR 124), sentier de Cires-les-Mello à Ailly-sur-Noye dans la Somme. En arrivant de Cires-les-Mello, après avoir passé Thury-sous-Clermont, le GR entre dans le territoire communal en Forêt de Hez-Froidmont mais il quitte la commune pour rentrer dans le massif forestier au niveau de l'abbaye de Froidmont. Il rentre dans le village par la rue Saint-Louis et le traverse par les rues du Général-de-Gaulle, du Général-Leclerc, Eugène-Corbillon et sort par la rue du Champ-de-Foire et rejoint Litz par le nord de la forêt à proximité d'Étouy[4].

Le second itinéraire de l'avenue verte Londres-Paris entre Conflans-Sainte-Honorine et Gournay-en-Bray arrive de Clermont par la Trans'Oise le long de la D 931 puis passe dans le village par la rue du Général-de-Gaulle et l'avenue de la Gare puis se dirige vers Beauvais[12]. La Trans' Oise, voie verte longeant la D 931 sur 2 km, est le premier tronçon d'une voie verte qui relira à court terme de nombreuses villes du département. Depuis juin 2009, elle permet de relier le village à Gicourt. Depuis, de nombreux projets sont à l'étude pour relier également les différentes villes du département[13]. L'avenue verte London-Paris l’empreinte.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[14]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[15].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[18] complétée par des études régionales[19] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Airion », sur la commune d'Airion, mise en service en 1989[20] et qui se trouve à 7 km à vol d'oiseau[21] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 10,9 °C et la hauteur de précipitations de 663,5 mm pour la période 1981-2010[22]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Beauvais-Tillé », sur la commune de Tillé, mise en service en 1944 et à 17 km[23], la température moyenne annuelle évolue de 10,4 °C pour la période 1971-2000[24] à 10,6 °C pour 1981-2010[25], puis à 11,1 °C pour 1991-2020[26].

Milieux naturels

Hormis les zones urbanisées, qui couvrent 58 hectares (2 %) de la commune, les espaces boisés de la Forêt de Hez-Froidmont couvrent le territoire aux 27/28e[3], soit 95,6 % de la superficie sur plus de 2 770 hectares. Le reste se compose de 41 hectares de cultures (1,4 %), 12 hectares de vergers, 5 hectares d'espaces aquatiques (mares, marais, zones humides, bassins) de landes (0,2 %)[27].

Une partie de la forêt de Hez-Froidmont est inscrite en zone natura 2000[28]. Cette même forêt et ses bois périphériques ainsi que les marais tourbeux de Bresles sont inscrits en ZNIEFF de type 1[29] - [30]. De nombreux corridors écologiques potentiels la traverse également[31].

Urbanisme

Typologie

La Neuville-en-Hez est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [32] - [33] - [34].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire regroupe 1 929 communes[35] - [36].

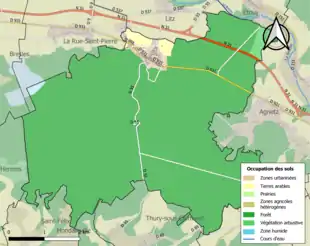

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (96,2 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (96,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (95,2 %), zones urbanisées (1,9 %), terres arables (1,6 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (1 %), zones humides intérieures (0,3 %)[37].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[38].

Hameaux et lieux-dits

L’habitât est uniquement concentré dans le chef-lieu. Les seules habitations en dehors du village sont des maisons forestières de la forêt de Hez-Froidmont (du Chêne Saint-Louis, des Brûlis, des Ployes, du Lieutenant et du Magasin[4]).

Morphologie urbaine

En 1890, le village comptait 233 maisons dont 126 formaient la rue principale et s'alignaient le long de la route nationale 31 de Rouen à Reims. Une grande place, sise derrière l'église paroissiale, et plusieurs rues groupées autour complétaient l'agglomération[b 1]. Le hameau de la Garde se trouvait en lisière de la forêt de Hez-Froidmont, dans un vallon descendant vers Boulincourt[b 2] (commune d'Agnetz). Les habitations se sont étendues vers le nord et vers l'ancienne gare, le hameau de la Garde n'existe plus.

Toponymie

La commune de la Neuville-en-Hez a porté différents noms au cours de son histoire : « Ville noeve en Hès », « le Neuville-en-Hès », « Villeneuve-en-Heiz », « la Neufville » (« Nova vila » en 1187, « Nova villa comitis », « Nova villa in Hetio » ou « Nova villa en Heiz »[39]) et aujourd'hui « La Neuville-en-Hez ». La localité fut fondée au Moyen Âge comme toutes les communes nommées « la Neuville » ou « Villeneuve ». La Neuville, crée en 1187 par le comte Raoul, après s'être appelée quelque temps La Neuville-le-Comte, ne tarda pas à prendre la dénomination, qu'elle a gardée depuis, de La Neuville-en-Hez, nom qui rappelle à la fois son origine et sa situation en forêt de Hez[b 1].

Histoire

Moyen Âge

Jusqu'à la fin du XIIe siècle, la forêt de Hez-Froidmont, inhabitée, fut comprise dans la paroisse de Courlieu. En 1187, Raoul, comte de Clermont et connétable de France, qui avait établi en cet endroit un rendez-vous de chasse, résolut d'y créer un village : il fit savoir que les habitants seraient exempts de toute taille et ne paieraient par habitation qu'un cens de 2 mines d'avoine, deux chapons et 6 deniers de monnaie beauvaisine, et qu'ils auraient l'usage de bois mort dans la forêt. Une partie du bois voisin du nouveau village appartenait au chapitre de Beauvais. Le comte, sans s'en préoccuper, le défricha et le concéda à ses sujets de La Neuville. Mais sur son lit de mort, à Saint-Jean-d'Acre, en 1191, il ordonna de réparer le dommage ainsi causé par lui aux chanoines. Lorsque le roi ou le seigneur voulait créer un nouveau centre de population, il faisait publier partout que ceux qui viendraient habiter le nouveau village, la Neuville ou la Villeneuve, seraient exempts de taille, jouiraient d'un droit d'usage dans la forêt voisine et beaucoup d'autres privilèges alléchants : les malheureux paysans, taillables et corvéables à la merci de leur seigneur, attirés par de si beaux droits, accouraient de toutes parts et le village était fondé[b 3].

S'il aurait été vrai que Saint Louis serait né à La Neuville-en-Hez le et non en 1215[40], il est probable que le château, détruit en 1212, était déjà rebâti à cette époque. La comtesse Catherine, fille du connétable Raoul, avait fondé dans le château une chapelle en l'honneur de sainte Catherine[41] : elle avait doté le chapelain de rentes en grain, en vin et en argent. Elle lui avait fait construire une maison.

Philippe-Auguste y ajouta une rente de 60 sous parisis. Ces diverses libéralités furent confirmées par Saint-Louis en 1259 et par Philippe le Hardi en 1277.

La Neuville et la forêt de Hez-Froidmont furent comprises dans les dépendances du comté de Clermont données en apanage par Saint-Louis à Robert de Clermont, son sixième fils : le village fut dès lors une châtellenies du comté. Les rois dont le séjour à La Neuville est mentionné dans les actes sont, Saint-Louis en 1258 et 1261[42], Philippe le Hardi en 1275 et 1277, Philippe le Bel en 1292, Philippe le Long en 1320, Charles le Bel en 1327, Philippe de Valois en 1331 et 1334[b 4].

Les habitants jouissaient, en vertu de charte de franchises de leur comte, de nombreux privilèges : ainsi ils ne pouvaient être arrêtés pour dettes en la ville de Beauvais, et, s'il arrivait que l'un d'entre eux fut, malgré cette franchise, mis en prison en cette ville, le comte de Clermont devait requérir sa mise en liberté, et, en cas de refus, tous les Beauvaisiens passant par le comté étaient faits et demeuraient prisonniers jusqu'à la délivrance du sujet du comte. Les habitants de Rieux, près de Grandvilliers, compris dans le prévôté de La Neuville, jouissaient d'un privilège analogue.

En 1272, les habitants du village réclamèrent aussi l'exemption du service militaire, mais cette prétention fut repoussée par un arrêt du parlement. De même en 1315, le comte Louis ayant levé une aide sur tous ses sujets pour la guerre de Flandre, les habitants réclamèrent contre cette dérogation à la charte de 1187 qui les exemptaient de tous droits autres que ceux y mentionnés et obtinrent du comté des lettres de nom-préjudice.

Le dénombrement de 1373, publié par le comte de Luçay, fournit de nombreux renseignements sur les droits et les redevances des habitants. Les forestiers du comté voyaient d'un mauvais œil ces droits d'usage et s’efforçaient de les restreindre, mais les habitants furent maintenus dans leurs privilèges par sentence de la justice de Clermont : la redevance, primitivement fixée en 1187 à deux mines d'avoine, 2 chapons et 6 deniers, gênait fort les sujets du comte, parce que leur territoire ne produisait guère de grains. Aussi fut-elle convertie en une somme de huit sous parisis à payer à Noël par chaque habitant[b 5].

De la Renaissance au XVIe siècle

Le château de La Neuville fut livré aux Bourguignons, par ordre de Charles VI, en 1418. Il fut repris par le roi Charles VII en 1429, après la prise de Compiègne et de Senlis. Par ordonnance du , le roi ordonna des garnisons dans différentes forteresses pour empêcher les gens de guerre à son service de faire grands outrages et dommages au peuple et peut entretenir en ces pays le commerce et le labourage[b 6].

Le village était loin d'être prospère au XVe siècle : pendant toutes les guerres de cette époque, le voisinage du château avait été une cause d'incendie et de pillage, tellement que la paroisse était grandement appauvrie et diminuée d'habitants et de chevaux. En 1468, Louis XI était à Compiègne : des habitants du chef-lieu s'y transportèrent et lui exposèrent le piteux état de leur village. Ils remontrèrent que leur paroisse était située en forêt infertile, où il ne croissait que bien peu de grains, et enfin, rappelant une tradition qui s'était perpétuée dans le bourg, ils firent valoir que La Neuville était le lieu de naissance de saint Louis. Louis XI, touché par ces diverses raisons et surtout par la dernière, accorda à la paroisse la franchise de toute imposition pendant 7 ans. Cette exemption fut renouvelée pour un an en 1475, à la prière du duc de Bourbon[b 7].

Le bourg eut à souffrir des incursions des Bourguignons pendant le siège de Beauvais de 1472 : l'hospice Saint-Julien, où étaient reçus les indigents et les malades, fut pillé et presque détruit. Jean de Bar, évêque de Beauvais, accorda, en 1474, 40 jours d'indulgences aux fidèles qui, pendant un an, contribueraient par leurs aumônes au rétablissement de cet hospice. En 1477, Louis XI vint loger au château de La Neuville et y reçut une députation des habitants de Compiègne. Les troupes qui tenaient garnison dans le château ne se faisaient sans doute pas faute d'enlever aux malheureux habitants du village le vin, les volailles, etc.

Charles IV de France, duc d'Orléans, comte de Clermont, défendit, en 1512, aux chefs et capitaines de tolérer ces rapines. En 1572, Charles IX donna à Marie Truchet, dame de Belleville, sa maîtresse, l'usufruit du château de La Neuville, et supprima le commandement de la forteresse. Mais le parlement, par arrêt du , refusa de vérifier les lettres constatant cette donation, et l'affaire n'eut pas de suite[b 8].

En 1589, les troupes royales occupèrent le château. Le , pendant que les ligueurs de Beauvais pillaient le château de Bresles, Sesseval, qui n'avait pas voulu prendre part à cette expédition, partit de Beauvais dans la nuit à la tête de ses troupes, et arriva le 19 au matin sous les murs du château de La Neuville. La garnison, trop faible pour résister, se rendit, et Sasseval, laissant la garde de la forteresse à son infanterie, retourna à Beauvais, ramena prisonniers plusieurs seigneurs des environs. Les ligueurs ne conservèrent pas longtemps cette place. Henri IV demeura encore six jours à La Neuville, puis alla prendre gite au château de Bulles. Le château, détruit par l'incendie des ligueurs, ne fut pas rétabli. Le comté de Clermont, dont il dépendait, appartenait alors à des seigneurs engagistes qui n'y résidaient jamais[b 9]. En 1601, Henri IV confirma les droits d'usage et de pâturage, sans lesquels les habitants déclaraient ne pouvoir subsister. Les bêtes aumailles, chevalines et autres, avaient en effet droit au pâturage dans les marais, sis au bas de la forêt, appelés les communes de Bresles, La Rue-Saint-Pierre et La Neuville-en-Hez[b 10].

Époque moderne

Le château, détruit par l'incendie, ne fut pas rétabli. Le comté de Clermont, dont il dépendait, appartenait alors à des seigneurs engagistes qu'y n'y résidaient jamais[b 11].

Dans leurs cahiers de doléances rédigés en 1789, les habitants exposent que leur village, traversé dans toute sa longueur par la grande route de Clermont à Beauvais, est enclavé en forêt de Hez. Son territoire productif n’excède pas 100 arpents, dont les récoltes sont d'autant plus médiocres qu'elles sont ravagées continuellement par le gibier de la forêt. Cependant leur rôle d'impositions monte à 1750 livres. La paroisse a droit dans un marais très grand, mais peu fertile, indivis entre elle et deux paroisses voisines. La Neuville-en-Hez est le chef d'une prévôté royale. Mais pendant quelques années, cette justice est restée vacante, ce qui oblige les habitants à avoir recours à la lenteur des tribunaux supérieurs. Le vœu commun réclame : la conversion de tous les impôts en une autre sorte d'imposition à répartir sur tous, propriétaires, commerçants et rentiers. L'établissement de péages sur les routes pour remplacer la prestation pécuniaire substitué à la corvée, la liberté du commerce et la diminution du prix du sel. Les représentants de la paroisse furent : Antoine Lefèvre, syndicaliste et Pierre-Marie Maillart[b 12].

L'emplacement de l'ancien château a été débarrassé, vers le milieu du XIXe siècle, des ronces et des broussailles qui l'obstruaient. On y a planté quelques arbres fruitiers et tracé des allées sinueuses. Le duc d'Aumale, qui avait ordonné ces travaux, après avoir fait dégager les quelques ruines qui subsistaient encore, fit ériger une statue de Saint-Louis portant la couronne d'épines[b 13].

Au XIXe siècle, il se tenait à La Neuville le , jour de la Saint-Mathieu, une foire dont l'origine remontait au XIIe siècle. Elle avait déjà perdue une partie de son importante commerciale. C'était à cette première date une fête à laquelle se rendaient les populations des villages voisins et même de Clermont. On y vendait encore des bêtes à cornes, quelques chevaux, des cochons, de la rouennerie, de la poterie et de la vannerie. En 1890 , la population se composait en grande partie de rentiers. On y comptait plusieurs marchands de bois. Les ouvriers sont presque tous bûcherons. L'industrie y était représentée par une fabrique de cages et de garde-manger et par une fabrique de semelles en bois pour chaussures.

On y trouvait la station de La Rue-Saint-Pierre - La Neuville-en-Hez, sur la ligne Rochy-Condé - Soissons reliant Clermont à Beauvais.. La halte d'Étouy, sur la même ligne, s'élevait sur le territoire communal, dans la forêt de Hez, au lieu-dit le Carrefour Saint-Nicolas. 601 habitants vivaient dans le chef-lieu et 11 habitants dans les écarts forestiers à la halte d'Étouy[b 12].

Époque contemporaine

La ligne Beauvais - Clermont, déclassée à partir de 1964[43] faute de mauvaise rentabilité, ferma à la circulation entre La Rue-Saint-Pierre - La Neuville-en-Hez et Étouy le [44]. La gare communale n'était alors plus accessible depuis Clermont. La gare de La Rue-Saint-Pierre - La Neuville-en-Hez ferma définitivement ses portes le [45], à la suite du déclassement entre Étouy et Clermont.

La déviation de la route nationale 31 fut inaugurée en 1995 et libéra le village d'une forte circulation.

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

La commune se trouve dans l'arrondissement de Clermont du département de l'Oise. Pour l'élection des députés, elle fait partie de la septième circonscription de l'Oise.

Elle faisait partie depuis 1801 du canton de Clermont[46]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, la commune est intégrée au canton de Mouy.

Intercommunalité

La commune faisait partie de la communauté de communes Rurales du Beauvaisis (CCRB), créée le .

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) du , prévoyant que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent avoir un minimum de 15 000 habitants[47], le préfet de l'Oise a publié en un projet de nouveau schéma départemental de coopération intercommunale, qui prévoit la fusion de plusieurs intercommunalités, et en particulier de la communauté d’agglomération du Beauvaisis et de la communauté de communes rurales du Beauvaisis, de manière à créer un nouvel EPCI rassemblant 44 communes pour 93 341 habitants[48]. Malgré les réticences du président de la CCRB[49], le schéma est entériné[50] - [51].

La fusion prend effet le , et la commune est désormais membre de la communauté d’agglomération du Beauvaisis (CAB).

Liste des maires

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[55]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[56].

En 2020, la commune comptait 956 habitants[Note 8], en diminution de 4,88 % par rapport à 2014 (Oise : +1,35 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 33,3 %, soit en dessous de la moyenne départementale (37,3 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 22,3 % la même année, alors qu'il est de 22,8 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 469 hommes pour 492 femmes, soit un taux de 51,2 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,11 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

La commune possède deux monuments historiques sur son territoire :

- En 1187, le comte Raoul de Clermont, après avoir fait construire le château, fait venir des paysans pour défricher le Bois Saint-Pierre. Des maisons sont construites. Il entreprend de faire édifier l'église vers 1190, après avoir choisi un emplacement pour qu'elle soit plus tard au centre du village.

- Une fois terminée, elle sera un simple vicariat sous la dépendance de l'église de Courlieu-La Rue-Saint-Pierre. Le chapitre de Gerberoy en perçoit la dîme et nomme le curé.

- Les comtes de Clermont demandèrent le transfert du titre de la cure à la Neuville-en-Hez. En 1249, l'église devint une paroisse. Le pape confirma cette modification par trois bulles en 1249-1250 et 1264. Jeanne de Boulogne, comtesse de Clermont, donne au curé l'usage du bois vert dans la forêt en .

- De cette première construction, il ne reste que peu de choses. Seuls le clocher et les six piliers sont d'origine. Cependant le clocher carré au centre de l'édifice, a dû être remanié. La flèche de pierre a été remplacée recouvert en ardoise. Sur chaque faces, deux fenêtres romanes à colonnettes latérales ont été divisées plus tard par deux ogives par un pilier. Avant 1885, l'horloge n'avait qu'un seul cadran, sur la partie ouest, l'emplacement en est encore visible. À cette époque, quatre cadrans sont posés, remplacés depuis par quatre autres, agrémentés de décorations et de clochetons en zinc.

- Le transept a été restauré au XIVe siècle, le chœur au XVIe siècle et la nef en partie au XVIIIe siècle. La façade actuelle ne date que de 1791, date à laquelle elle fut construite et plaquée sur l'édifice. Sur le côté nord, un autel dédié à la Vierge avec vitrail, représente Notre-Dame de Lourdes. À l'intérieur, on peut y voir des statuettes. L'autel est en marbre. On peut voir des restes de vitraux ornés de fleurs de lys. Un autel est dédié à Notre-Dame de la Garde. La statue en bois de la Vierge portant l'enfant Jésus provient certainement de l'église de ce couvent[a 2]. L'église est inscrite au titre des monuments historiques depuis le [60] ;

- De l'ancien couvent, il ne reste que le porche d'entrée et les soubassements du mur d'enceinte. Raoul de Falize, gentilhomme de la maison des Bourbons au XVe siècle, se retira sur le lieu d'un ermitage appelé Saint-Jean-Baptiste pour y vivre solitairement. Un couvent fut construit et reçut le nom de Notre-Dame-de-la-Garde en 1480 . Raoul de Falize fut le premier prieur des cordeliers.

- À partir du XVIIe siècle, ce couvent servit de prison pour les personnalités indésirables arrêtées par lettre de cachet. À sa suppression, en 1790, il y avait dix-neuf détenus sous motif ou prétexte de folie. Les moines s'installèrent à Clermont pour créer une structure qui donna l'origine de l'hôpital psychiatrique. Le porche du couvent est inscrit au titre des monuments historiques depuis le [61].

%252C_%C3%A9glise_Notre-Dame_de_la_Nativit%C3%A9%252C_fa%C3%A7ade_occidentale.jpg.webp) Façade occidentale de l'église Notre-Dame-de-la-Nativité.

Façade occidentale de l'église Notre-Dame-de-la-Nativité.%252C_%C3%A9glise_Notre-Dame_de_la_Nativit%C3%A9_2.jpg.webp) Le chevet de l'église.

Le chevet de l'église. Le porche du couvent Notre-Dame-de-la-Garde, en forêt de Hez-Froidmont.

Le porche du couvent Notre-Dame-de-la-Garde, en forêt de Hez-Froidmont.

Elle compte également les lieux notables suivants :

- statue de Saint Louis, sur une butte près de la RD 55 à gauche la sortie sud du village. Après avoir fait dégager les ruines de l'ancien château, le duc d'Aumale fit ériger au sommet du tertre une statue de Saint Louis portant la couronne d'épines. Sur le piédestal se lit cette inscription : « L'an 1215 naquit en ce lieu le bon roi Loys, IXe du nom. Ce monument a été érigé en 1879 par Henri d'Orléans, duc d'Aumale. »[a 3] ;

- l'abreuvoir, le lavoir et la fontaine Saint-Louis, sur une place au pied de la statue ;

- lavoir, au pied de l'étang communal en lisière de forêt ;

- restes de l'ancien château et de l'ancien couvent Saint-Thibault ;

- la mairie datant de 1907 ;

- le monument aux morts, face à la mairie ;

- le monument au commandant G. Guesnet, ancien maire de la commune et fondateur en 1926 de l'œuvre des Pupilles des sapeurs pompiers[62], sur la place Verte ;

- un tertre au lieu-dit La Motte, au sud du village et contre la forêt de Hez. Le tertre de forme ovale, qui mesure 108 m de long, 80 m de large et 7 m de haut, recouvre des souterrains[63].

%252C_statue_de_Saint-Louis_4.jpg.webp) Statue de saint Louis.

Statue de saint Louis.%252C_fontaine_Saint-Louis_et_lavoir_3.jpg.webp) Lavoir et fontaine Saint-Louis.

Lavoir et fontaine Saint-Louis.%252C_monument_aux_morts.jpg.webp) Le monument aux morts.

Le monument aux morts. Sentier botanique de la forêt.

Sentier botanique de la forêt. Le hêtre de la Croix le comte.

Le hêtre de la Croix le comte. Le monument au commandant G. Guesnet, sur la place Verte.

Le monument au commandant G. Guesnet, sur la place Verte.

Patrimoine naturel

- Sentier botanique

- Sentier et routes forestières

- Arbres remarquables

- Étang communal de la Neuville-en-Hez

- Étang du fond de la garde : Il fut créé par l'ONF en 1979, au-dessus de l'ancien couvent de la Garde. Comme l'étang de la Neuville-en-Hez, c'est un étang artificiel, obtenu par une levée de terre sur le ru de la Garde[64].

Personnalités liées à la commune

- Louis IX (1226-1270), qui y serait né selon certaines sources[40]

- Adrien Baillet (1649-1706), biographe de Descartes.

- Charles-Émile Callande de Champmartin (Bourges, -La Neuville-en-Hez, ).

- René Bellanger (1895-1964), peintre. Il a vécu à La Neuville-en-Hez 32, Grande-Rue.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de la commune se blasonnent ainsi : Parti : au 1) d'or au coq hardi de sable, au 2) coupé au I de gueules au château d'argent ouvert et ajouré du champ et au II de gueules à la gerbe d'or liée d'argent ; le tout sommé d'un chef d’azur chargé de trois fleurs de lys d'or. Les trois fleurs de lys du fait de la présence d'un château royal où Saint-Louis et ses successeurs séjournèrent. Des vitraux anciens de l'église comportent ces fleurs de lys[a 4]. Les trois figures sous le chef inspirées des blasons de trois fiefs qui existèrent sur le territoire de la commune de La Neuville-en-Hez et qui furent mentionnées dans le dénombrement effectués par le Syre Nédonchel en 1373 et sous le titre de : Livre des hommages du comté de Clermont-en-Beauvaisis[a 4].

|

|---|

Voir aussi

Bibliographie

- René Parmentier, « Le couvent Notre-Dame de la Garde à La Neuville-en-Hez : Prison d'État, maison de correction et pensionnat d'aliénés au XVIIIe siècle », Mémoires de la Société archéologique et historique de Clermont, Clermont (Oise), Imprimerie Daix frères, no 3, , p. 49-108 (ISSN 1160-3844, lire en ligne)

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[16].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[17].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Ouvrages

- Charles Desbouis, La Neuville-en-Hez : (Oise), , 95 p.

- p. 68-69

- p. 63-64.

- p. 12.

- p. 89

- A. Debauve et E. Roussel, Clermont et ses environs, Res Universalis, , 160 p.

- p. 130

- p. 138

- p. 130-131

- p. 132-133

- p. 131

- p. 133

- p. 131-132

- p. 133-134

- p. 134-135

- p. 132

- p. 135

- p. 141-142

- p. 135-136

Autres sources

- « orthodromie : distance à vol d'oiseau », sur le site lion1906.com, site personnel de Lionel Delvarre (consulté le ).

- Histoire de Clermont-en-Beauvaisis, des origines à nos jours, Claude Teillet, page 13, Office d'édition du livre d'histoire

- Louis Graves, Précis statistique sur le canton de Clermont, arrondissement de Clermont (Oise), 1838, 211 pages, page 119

- « Carte 1/15 000e » sur Géoportail..

- Louis Graves, Précis statistique sur le canton de Clermont, arrondissement de Clermont (Oise), 1838, 211 pages, pages 14 et 15

- Histoire de Clermont-en-Beauvaisis, des origines à nos jours, pages 14 et 15

- « Géorisques : Mieux connâitre les risques sur le territoire - La Neuville-en-Hez », sur www.georisques.gouv.fr (consulté le ).

- « Le rû de la Garde », sur services.sandre.eaufrance.fr (consulté le ).

- « Carte de remontée des nappes », sur www.innondationsnappes.fr (consulté le ).

- « Transports en commun à La Neuville-en-Hez (cartes, lignes et arrêts) », sur Oise mobilité (consulté le ).

- « Tarifs réseau interurbain du CG 60 », sur Oise mobilité (consulté le ).

- L'itinéraire Clermont/Bresles de avenue verte London-Paris sur avenuevertelondonparis.com

- « La Trans'Oise », sur oise.fr (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station Météo-France Airion - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre La Neuville-en-Hez et Airion », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Airion - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre La Neuville-en-Hez et Tillé », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Beauvais-Tillé - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Beauvais-Tillé - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Beauvais-Tillé - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Synthèse des zonages du patrimoine naturel et paysager, de la faune, de la flore et des habitats naturels sur la commune de La Neuville-en-Hez », sur www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le ).

- « Zone natura 2000 : Forêt de Hez-Froidmont et Mont César », sur www.natura2000-picardie.fr (consulté le ).

- « Forêt de Hez-Froidmont et ses bois périphériques, fiche znieff détaillée », sur inpn.mnhn.fr (consulté le ).

- « Marais tourbeux de Bresles, fiche znieff détaillée », sur inpn.mnhn.fr (consulté le ).

- « Corridor écologique potentiel à La Neuville-en-Hez », sur www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Paris », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Voir ci-dessous, dans la section Moyen Âge, la référence à la charte de 1261 qui cite ce nom.

- Émile (1842-1919) Auteur du texte Morel, La naissance de saint Louis à la Neuville-en-Hez / par M. l'abbé Morel,..., (lire en ligne)

- Recueil de titres et pièces diverses concernant le comté de CLERMONT, la ville de REIMS, l'abbaye de MORIENVAL, diverses églises de SENLIS, la ville et l'université d'ANGERS, la famille des URSINS ; Pierre RAMUS, Jean-Antoine DE BAÏF, Ange POLITIEN ; les bibliothèques de François Savary DE BREVES, et de la cathédrale de CHARTRES ; différentes affaires de SORCELLERIE, etc. — De 1269 à 1635 environ., 1401-1700 (lire en ligne)

- Charte par laquelle le roi Louis IX décide de confier les couronnes royales de son grand-père Philippe Auguste à l'abbaye de Saint-Denis. Archives nationales, K31, n° 16, charte de mai 1261 donnée "apud Novam Villam en Heiz", plusieurs éditions dont une du XVIIIe siècle accessible sur google book : Traité historique et chronologique du sacre et couronnement des rois..., p. 209.

- Journal Officiel de la République française du 22 février 1964, page 1 828.

- Journal Officiel de la République française du 2 février 1972, page 1 278.

- Journal Officiel de la République française du 22 août 1973, page 9 122

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Section III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, sur Légifrance

- « Projet de schéma départemental de coopération intercommunale de l'Oise » [PDF], Préfecture de l'Oise, (consulté le ), p. 13-25.

- « Communauté de communes rurales du Beauvaisis : vers un mariage forcé ? : Le préfet et la commission départementale ont choisi de rattacher la CCRB à la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis », L'Observateur de Beauvais, no 926, , p. 14 « A priori, le préfet et la commission départementale ont choisi de la rattacher à la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis. Ce qui n’est pas forcément du goût de Jean-François Dufour, son président (PS), furieux de perdre son indépendance pour si peu. Peu pressé, semble-til, d’effectuer ce mariage forcé, il a cependant pris quelques contacts, notamment avec la communauté voisine du Clermontois, à la surprise de quelques élus de la CCRB qui pensent que le bassin de vie breslois se tourne plus naturellement vers le Beauvaisis. «J’ai eu la surprise d’apprendre que le Clermontois réfléchissait à un rapprochement avec… la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis» a-t-il déclaré ».

- D. L., « Oise : six collectivités fusionnent », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne).

- Patrick Caffin, « Beauvaisis : une fusion qui manque de dynamisme mais qui se prépare », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne) « C’est dommage que le préfet n’ait pas été plus dynamique pour mettre la pression afin que davantage de communes fusionnent. Il y en a 8 autour de Crèvecœur-le-Grand qui sont candidates pour nous rejoindre. Nous estimons que pour exister et résister en termes de projets dans la nouvelle grande région, il faut atteindre au minimum 100 000 habitants. Avec ces communes, nous les aurions. Avec la CCRB, nous y sommes presque (NDLR : 93 000 habitants). » Mais ce ne sera que partie remise puisqu’après 2017, les communes pourront faire acte de candidature pour rallier l’entité qu’elles souhaiteront ».

- Frédéric Normand et Michel Sagon, « Jean-François Dufour préféré à Jacques Lefèvre », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne) « Jacques Lefèvre n'est plus maire de La Neuville-en-Hez. Vendredi soir, le nouveau conseil municipal lui a préféré Jean-François Dufour. Il est vrai que la liste conduite par le maire sortant n'avait obtenu que cinq sièges au second tour des élections municipales du 18 mars contre dix à la liste conduite par Jacques Lefort, ancien maire du village. Dans ces conditions, Jacques Lefèvre ne pouvait espérer conserver son fauteuil de premier magistrat. De fait, lors de l'élection du maire, il n'a obtenu que cinq voix, Jean-François Dufour en obtenant neuf. Jacques Lefort qui, visiblement, fait entièrement confiance à son jeune colistier (43 ans), se contente du poste de premier adjoint. ».

- Jean-Yves Bacouel, « Jean-François Dufour, homme de défis », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- « La Neuville-en-Hez 60510 », Résultats aux municipales 2020, sur https://www.lemonde.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de la Neuville-en-Hez (60454) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de l'Oise (60) », (consulté le ).

- « église Notre-Dame de la Nativité », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Couvent des cordeliers de Notre-Dame de la Garde », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Commandant Guesnet, maire de La Neuville en Hez, fondateur de l'Oeuvre des Pupilles des Sapeurs Pompiers », Histoire, sur http://www.laneuvilleenhez.com, (consulté le ).

- Sébastien Noël et Luc Stevens, Souterrains et mottes castrales : Émergence et liens entre deux architectures de la France médiévale, Paris, Éditions L'Harmattan, , 422 p. (ISBN 978-2-343-07867-0), p. 353.

- Parcours du cœur, itinéraire commenté préparé par la Société Archéologique et Historique de Clermont, 29 mars 2009