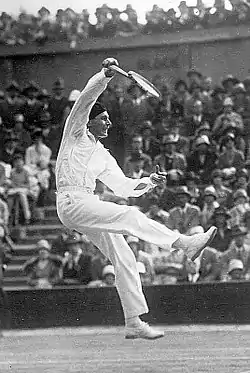

Jean Borotra

Jean Borotra est un joueur de tennis et homme politique français, né le à Biarritz et mort le à Arbonne (Pyrénées-Atlantiques).

| Jean Borotra | ||||

Jean Borotra à Berlin en 1931. | ||||

| Carrière professionnelle | ||||

| 1919 – 1949 | ||||

| Nationalité | ||||

|---|---|---|---|---|

| Naissance | Biarritz |

|||

| Décès | (à 95 ans) Arbonne |

|||

| Taille | 1,86 m (6′ 1″) | |||

| Prise de raquette | Droitier, revers à une main | |||

| Hall of Fame | Membre depuis 1976 | |||

| Palmarès | ||||

| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||

| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |

| Simple | V(1) | V(1) | V(2) | F(1) |

| Double | V(1) | V(5) | V(3) | |

| Mixte | V(1) | V(2) | V(1) | V(1) |

| Médailles olympiques | ||||

| Double | 1 | |||

| Titres par équipe nationale | ||||

| Coupe Davis | 6 (1927-1932) | |||

Surnommé « le Basque bondissant », il est l'un des « Quatre Mousquetaires » qui se sont notamment illustrés avec l'équipe de France en Coupe Davis dans les années 1920 et 1930. Vainqueur de dix-huit tournois du Grand Chelem toutes catégories confondues, il s'est notamment imposé en simple à Wimbledon en 1924 et 1926 et à Roland-Garros en 1931. D' à , il est commissaire général à l'éducation physique et aux sports du gouvernement de Vichy.

Biographie

Famille

Jean Laurent Robert Borotra est le fils d'Henri Borotra (1864-1907), homme de lettres, et de Marguerite Laurence Suzanne Juliette Revet (1868-1947). Son père Henri est né en 1864 à Zacatecas au Mexique, d'une mère mexicaine et de Jean Borotra, qui sera maire d'Arbonne de 1881 à 1896.

Jean Laurent Robert Borotra a deux frères cadets : Frédéric (1902-1923), diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, mort à 21 ans d'une double pneumonie[1], et Édouard (1904-1979), chef d'entreprise et père de Didier et Franck Borotra, frères jumeaux, futurs hommes politiques, respectivement député et sénateur. Son jeune frère Édouard, aussi joueur de tennis, a également participé au tournoi de Roland-Garros en 1925, 1928 et 1929, ainsi qu'au tournoi de Wimbledon de 1928[2]. Jean Borotra est donc le grand-oncle de l'actrice Claire Borotra, qui est la fille du sénateur Franck Borotra.

Jean Borotra épouse le Mabel de Forest-Bischoffsheim (1902-1998), fille d'un aristocrate naturalisé britannique, héritier par adoption de la grande fortune Hirsch-Bischoffsheim et connu sous le titre de « comte de Bendern »[3]. Elle est divorcée de l'homme politique Edmond Barrachin[4]. Borotra et elle auront un fils, Yves[5], avant de divorcer en [6], elle ayant été accusée à la Libération d'avoir dénoncé des résistants et d'avoir été une informatrice de la Gestapo[7]. Elle est jugée par contumace en alors qu'elle s'est réfugiée en Suisse. Condamnée à une peine de 10 ans de travaux forcés, elle est finalement acquittée en 1953 par le tribunal militaire de Paris, après son retour en France en 1952. Jean Borotra témoigne en sa faveur, en 1950 (affirmant qu'il ne l'a plus vue depuis mais qu'elle ne peut pas être coupable) et en 1953[8]. Il se remarie en [6] avec l'historienne Janine Bourdin (1925-2017)[9].

Jeunesse et Première Guerre mondiale

Jean Borotra passe sa jeunesse au Pays basque. Il découvre le tennis à 14 ans lors d'un séjour linguistique dans une famille anglaise, les Wildy, habitant à Kenley (Surrey)[10] : jusqu'alors, il n'avait connu que la pelote basque. Ses hôtes ont bien du mal à croire qu'il n'a jamais touché une raquette (il a d'ailleurs commencé à renvoyer les balles à mains nues, comme dans le jeu de maniste, une des variantes de la pelote basque qu'il pratiquait en alternance avec le joko garbi, ou chistera courte). Les tennismen locaux se bousculent pour affronter le jeune phénomène français dont le style tennistique est tout sauf académique mais dont la condition physique exceptionnelle, associée à un grand désir de vaincre le font progresser à pas de géant.

Dès ses dix-huit ans, Jean Borotra interrompt ses études au lycée Saint-Louis à Paris pour s'engager volontairement dans l’Armée, le pour la durée de la guerre[11]. D'abord canonnier de 2e classe au 118e régiment d'artillerie lourde, il est admis[12], en , à l’École de l'artillerie de Fontainebleau. Il en sort, fin , aspirant d'artillerie à titre temporaire, d'abord au 105e régiment d'artillerie[13] puis au 121e régiment d’artillerie lourde. Il gagne ses galons de sous-lieutenant à titre temporaire le [14] et termine la guerre avec deux citations[15] : Croix de guerre[16]. Son grade de sous-lieutenant est rendu définitif peu avant sa démobilisation en octobre 1919[17].

Son engagement volontaire pendant la Guerre de 1914-1918 met entre parenthèses sa carrière tennistique naissante, cependant il parvient en finale du double du championnat militaire de tennis de l'armée du Rhin en 1919, associé à un ancien champion de France militaire, le capitaine Cardot. La paire Cardot - Borotra est battue en finale, de peu, et Cardot demande à Borotra combien de fois il a joué au tennis. Borotra répond qu'il n'a joué que moins d'une centaine de parties. Cardot répond que cela ne l'étonne pas, « mais dès que vous aurez la possibilité de vous entraîner 2 heures, 3 ou 4 fois par semaine, je ne serais pas surpris que vous deveniez Champion de France en 2-3 ans ».

Études

Comme son engagement sous les drapeaux ne lui a pas permis de suivre une scolarité normale, il peut participer à une épreuve spéciale[18] du concours d’entrée à l'École polytechnique qu'il intègre dans la promotion dite « 1920 spéciale » ou « 1920S[19] ». Borotra fait très probablement partie de la khômiss[20]. Il est également fortement engagé dans la pratique sportive et n'entre pas dans la fonction publique à sa sortie de l'École en 1922. Durant cette période, il remporte le championnat de France militaire de football avec l'équipe de Polytechnique en 1921. Il obtient également une licence de droit.

Brillant étudiant, il est toutefois plus assidu sur l'unique court de tennis de l'école (alors en plein Paris) qu'en cours. Il lui arrive même de se faire remplacer lors d'un examen partiel par son condisciple Louis Leprince-Ringuet (futur physicien et bon joueur de tennis) car il est parti disputer un tournoi en Belgique sous le pseudonyme d'Ortabor (anagramme transparent de Borotra).

Carrière tennistique

En , Jean Borotra bat un des meilleurs joueurs français de l'époque, André Gobert, alors qu'il s'adonne également au football, et accède directement à la première série, avec le rang de no 5 français. En 1921 il dispute des tournois internationaux, dont une finale de double mixte, au tournoi de Cannes, associé à Suzanne Lenglen. Malgré la présence d'Henri Cochet, il remporte le simple messieurs et le double mixte. Dès 1922, il est sélectionné dans l'équipe de France de Coupe Davis, épreuve qu'il dispute de multiples fois associé aux trois autres mousquetaires Henri Cochet, René Lacoste et Jacques Brugnon.

Il gagne les tournois de Wimbledon en 1924 et 1926 (trois fois finaliste) et de Roland-Garros en 1931, ainsi que le championnat d'Australie en 1928, à l'occasion d'une tournée organisée par son club, le Racing. Il est un des rares joueurs non australiens à avoir disputé ce dernier championnat car les moyens de transport de l'époque ne favorisaient guère la venue des grands champions du temps, et le seul « Mousquetaire » à l'avoir remporté. Il échoue en finale de l'US Open de tennis 1926 contre René Lacoste, qui le bat en finale 6-4, 6-0, 6-4, ce qui l'empêche ainsi de réaliser un Grand Chelem sur la durée de sa carrière.

Volleyeur de premier ordre, avec une technique peu orthodoxe mais des qualités athlétiques exceptionnelles, Borotra pratique toute sa vie un tennis d'attaque, s'emparant du filet à la première occasion, où il est quasiment « impassable ». Excellent sur surfaces rapides, il est particulièrement redoutable sur courts couverts en bois, surface sur laquelle il remporte des tournois à plus de cinquante ans, comme le championnat d'Angleterre sur court couvert alors qu'il est âgé de cinquante-et-un ans. En 1936, il remporte la Coupe du Roi au côté de Bernard Destremau. Ayant arrêté la compétition au plus haut niveau à la veille de la Seconde Guerre mondiale, il fait sa rentrée dans le tournoi de Deauville en 1946[21] et parvient à réaliser en 1947 une unique et dernière apparition en équipe de France de Coupe Davis, en double contre la Tchécoslovaquie où il perd cependant son match. Il joue son dernier match en compétition à 87 ans lors du tournoi de double mixte vétéran de Wimbledon[22].

Sa « bête noire » a été le champion américain Bill Tilden ; il est toutefois le premier des Mousquetaires à le battre, lors du championnats des États-Unis sur courts couverts de 1926, ce qui restera sa seule victoire contre lui.

Jean Borotra a été membre depuis 1920 puis président du Tennis club de Paris de 1930 à 1941, lauréat du prix Guy Wildenstein de l'Académie des sports en 1937, et lauréat du Prix du Dirigeant sportif en 1938 du comité de l'Association des écrivains sportifs. Jean Borotra est nommé président d'honneur de la Fédération française de tennis après la guerre. Il a également été vice-président de la Fédération internationale de tennis; il est évincé en 1969, car il s'oppose à ses collègues français sur la question du statut des joueurs et leurs rapports avec les promoteurs professionnels[23]. Il a été nommé membre de l'International Tennis Hall of Fame avec ses camarades Mousquetaires en 1976, et a été élu Gloire du sport.

Jean Borotra est le détenteur d'au moins 85 titres internationaux. Il a été 59 fois champion de France, 20 fois champion d'Angleterre, trois fois champion du monde et deux fois champion d'Amérique[24].

Il compte 32 sélections en Coupe Davis de 1922 à 1947. En 54 matchs disputés, il totalise 19 victoires pour 12 défaites en simple et 17 victoires pour 6 défaites en double. Il a aussi été médaille de bronze en double aux Jeux olympiques à Paris.

Au Championnat international des vétérans, il a remporté le simple en 1959 et le double en 1960 (avec Adrian Quist) et 1964 (avec McCall).

Carrière professionnelle

Jean Borotra mène de front une double carrière de champion de tennis et de cadre dirigeant dans l'industrie. Il est embauché en 1924 par la SATAM (« société anonyme pour tous appareillages mécaniques », qui fabrique des appareils pour la distribution des carburants) en qualité d'ingénieur commercial chargé des exportations. Il devient ensuite administrateur de la société de 1933 à 1976, ainsi que de l’Union française de crédit pour le commerce et l’industrie, de la marque Hotchkiss-Delahaye en 1953. La SATAM et l’Union française de crédit font partie d’un groupe fondé par le polytechnicien Alexandre Giros, la SGE (Société générale d’entreprise). L’un des ses fils, François, PDG de la SATAM, est administrateur avec Borotra d’une filiale, la société britannique Avery-Hardoll Ltd[25].

Sa facette d'homme d'affaires se double d'un volet de relations publiques et mondaines, pour lequel le tennis lui sert parfois de sésame. Il affronte en match amical des têtes couronnées, comme Manuel II du Portugal ou Gustave V de Suède... qu'il laisse, très diplomatiquement, gagner[26].

Incarnation avant la lettre de l'Homme pressé de Paul Morand, Borotra parcourt la planète entière en combinant matches de tennis et rendez-vous professionnels, à une époque où les lignes aériennes transocéaniques n'existent quasiment pas.

Carrière politique : ministre de Pétain

Jean Borotra a adhéré à la ligue antiparlementaire des Croix de feu. Le il est, à la salle Wagram, à la tribune aux côtés de son chef, le colonel de La Rocque et, tout en appelant à une union nationale « librement consentie », il y cite en exemple les régimes fascistes italien et allemand : « Les pays qui nous entourent nous ont déjà donné l’exemple ; la France, elle, est quelque peu différente (...) »[20]. Il participe encore à un « gala tennistique » au profit des Croix de feu en , à Amiens[27] - [28], mais « devait cesser discrètement d’être des nôtres après l’échec de sa démarche » pour réconcilier La Rocque avec ses « maréchaux » en 1935, écrit ce dernier dans ses carnets de captivité. Il a adhéré au Parti social français (PSF)[29]. Le , il est l'une des personnalités présentes au dîner offert, par le tout nouveau Comité France-Allemagne, au comité olympique allemand et à son président, le Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten, ainsi qu'au bureau du comité Allemagne-France de Berlin[30].

Officier de réserve (lieutenant en 1928, capitaine en 1936), Borotra est rappelé à l'activité « par mesure de sécurité » le avant d'y être maintenu par la mobilisation générale du et nommé adjoint au commandant du 5e groupe du 232e régiment d'artillerie[20]. Rencontré dans la débâcle par le général Maczek près de Montbard, il refuse d’appuyer, avec la batterie d'artillerie dont il commande la retraite, l'ultime bataille que va mener la 10e brigade de cavalerie blindée polonaise, le , pour briser l'encerclement allemand[31]. Fait prisonnier après l'encerclement de sa batterie, il s'évade, est repris, s'évade à nouveau[32] et arrive à Montauban fin juin[33]. Il est démobilisé à Clermont-Ferrand le [20].

Sous le régime de Vichy, il est nommé, le , commissaire général à l’Éducation physique et aux Sports[34] (titre élargi ensuite en « commissaire général à l'éducation générale et aux sports »)[35]. Il le reste jusqu'en , sous les gouvernements Laval, Flandin et Darlan[36]. Il est le premier membre du gouvernement de Vichy autorisé par les Allemands à se rendre officiellement dans la zone interdite du Nord-Pas-de-Calais[37] et est accueilli comme tel, le à Arras, par le préfet Bussière : « C’est la première fois que le département du Pas-de-Calais reçoit, depuis la grande tourmente, la visite d’un membre du gouvernement ... »[38]. En visite à Nancy en , c'est encore en tant que « représentant du gouvernement » qu'il fait acclamer le nom du maréchal Pétain[39].

Au printemps 1941, lors d'une tournée en Afrique du Nord — au cours de laquelle est notamment prononcé pour la première fois le « serment de l'athlète »[40] — il emmène avec lui le champion de France de natation, Alfred Nakache, juif, ce qui excite la réprobation des militants les plus ardents de la collaboration[41], en particulier dans l'hebdomadaire Au Pilori[42].

Comme devait le rappeler Nakache lui-même à son retour de déportation, ce sont tout de même les services dirigés par Borotra qui le forcent, à la même période, à quitter l’École normale d'éducation physique[10]. Et Borotra lui-même, bien que ce soit avec le souci déclaré de protéger le « petit personnel » de l'application des lois d'exclusion, n'en écrit pas moins, le , au Commissaire général aux questions juives :

« ... je m’abstiendrai de désigner des juifs dans les postes que je serai appelé à pourvoir, soit au Comité National des Sports, soit aux Fédérations sportives : le caractère d’intérêt général de ces organismes me paraît justifier suffisamment une telle décision même si vous considérez avec moi qu’ils ne constituent pas des « entreprises » au sens de la loi précitée[43] - [44]. »

Partisan de la pratique populaire du sport et opposé à sa professionnalisation, Borotra cherche à promouvoir le sport amateur. C'est pourquoi, dès avec Joseph Pascot, son directeur des sports, il prend des dispositions pour :

- interdire avec effet immédiat le professionnalisme pour deux fédérations : tennis et lutte pour revenir à la pratique d'amateurs ;

- interdire dans un délai de 3 ans le professionnalisme pour quatre autres fédérations : football, cyclisme, boxe et pelote basque ;

- interdire avec effet immédiat puis saisir les biens d'au moins cinq fédérations : rugby à XIII, tennis de table, jeu de paume, badminton, multi-sports FSGT;

- interdire et saisir les biens, en , avec effet immédiat, de deux autres fédérations multi-sports : UFOLEP et USEP.

En la circonstance les mesures contre les fédérations multi-sports apparaissent motivées par l'idéologie : la FSGT est une organisation proche des milieux syndicalistes d'obédience communiste, en particulier la CGT, tandis que l'UFOLEP et l'USEP, où les enseignants laïcs sont nombreux, sont proches des socialistes de la SFIO et d'autant plus suspectes, aux yeux de Vichy, que le président Joseph Brenier de la Ligue de l'enseignement, à laquelle elles sont affiliées, est, comme l'avaient été avant lui le fondateur de la Ligue Jean Macé et son second président Léon Bourgeois, un membre éminent de la franc-maçonnerie. Les sanctions qui frappent ces trois organismes ne peuvent en tout cas se justifier par leur conception de la pratique sportive, qui était aussi tournée vers la pratique amateure et la diffusion du sport dans les milieux populaires.

Les préventions contre les organisations marquées politiquement à gauche s'illustrent dans la façon dont sont encadrés les hommages à l'ancien ministre des sports du Front populaire Léo Lagrange, qui avait disparu lors de la bataille de l'Aisne (1940) et dont la tombe est retrouvée, sur le champ de bataille, au début de l'année 1941. Tandis que la FSGT est empêchée de consacrer sa réunion du au souvenir de Léo Lagrange[45], l'UFOLEP peut organiser, le , une « coupe Léo-Lagrange » en l'honneur de son ancien commissaire général[46] - [47]. Mais c'est à la « journée Léo-Lagrange » organisée, à sa demande, par la FFA le au stade Jean-Bouin[48] que Jean Borotra prononce, en présence de sa veuve et de son fils, son éloge officiel, en mettant davantage l'accent sur son sacrifice patriotique que sur l’impulsion qu'il avait déjà donnée en faveur de la pratique populaire du sport :

« Athlètes de France, vous êtes assemblés aujourd'hui pour honorer la mémoire de Léo Lagrange (...) Celui qui fut votre chef vous a donné, mes camarades, le plus bel exemple qui soit : celui du devoir poussé jusqu'au sacrifice de la vie[49]. »

Sans se réclamer de la politique de son prédécesseur, mais sans la critiquer[40], Borotra la poursuit d'une certaine manière, à cette différence près que la promotion du sport devient, sous Vichy, l'illustration de la pensée anti-intellectualiste du Maréchal selon laquelle « Il y avait à la base de notre système éducatif une illusion profonde : c’était de croire qu’il suffit d’instruire les esprits pour former les cœurs et pour tremper les caractères »[50]. Sans doute impressionné par l'embrigadement de la jeunesse allemande au sein des organisations sportives satellites du parti nazi, Borotra rejoint dans ses objectifs, parmi lesquels explicitement la lutte contre la dénatalité[51], le mot d'ordre du Maréchal : « rendre à la race française, santé, courage, discipline » en s'attachant « à détruire le funeste prestige d'une pseudo-culture purement livresque, conseillère de paresse et génératrice d'inutilités »[50]. Cependant, à ceux qui voudraient utiliser la pratique sportive pour faire entrer la collaboration dans les mœurs, Borotra oppose l'interdiction des rencontres officielles avec l'Allemagne[52].

Dans ces circonstances, il parvient à imposer une très forte augmentation du budget consacré aux sports dans le cadre d'un secrétariat d'État à la Jeunesse et aux sports rattaché au ministère de l'Éducation nationale, un triplement des horaires de sports dans les emplois du temps scolaires et un recrutement massif de professeurs et moniteurs sportifs. Pour populariser le sport de la voile, alors élitiste, il donne carte blanche à un officier de marine en retraite, basque comme lui, le commandant Rocq, qui avait créé avant guerre une école de voile dans le fort de Socoa. Ces centres de voile, développés en pleine Occupation en utilisant comme cadres des officiers de marine en disponibilité après le sabordage de la flotte à Toulon, auront un grand succès[53].

Au dîner donné en l'honneur de l'ambassadeur de Lequerica, à l'occasion du « rétablissement des relations sportives » entre la France et l'Espagne[54], Borotra salue, le , la communauté d'idéaux de l’État français et de l'Espagne franquiste :

« L'Espagne et la France, en retrouvant, au prix de grandes épreuves et grâce à deux grands chefs, le sens véritable de leur destinée nationale, prendront aussi conscience, j’en suis sûr, des affinités profondes que tissent entre elles les liens du sang, de la culture et du même idéal chevaleresque »

avant de conclure par un éloge de son homologue espagnol, le général Moscardó[55].

Les fonctions officielles de Borotra prennent fin, comme celles de la majorité des ministres et secrétaires d'État du gouvernement Darlan, lors de la formation du gouvernement Laval, le [56]. Tandis que sa succession est assurée, au commissariat général à l’éducation générale et aux sports, par son « collaborateur de la première heure »[57] Joseph Pascot, Borotra n'en continue pas moins à faire partie des personnalités qui, le , accueillent le maréchal Pétain à l'inauguration du Salon[58]. Il est encore reçu en audience par le chef de l’État en octobre[59].

Il tente ensuite de gagner l'Afrique du Nord dans une « tentative d'évasion presque trop apprêtée pour avoir des chances de réussir »[60] ; arrêté par la Gestapo en novembre 1942[61] - [62], il est déporté[63] le au camp de Sachsenhausen, où il est détenu à la prison Zellenbau[64], puis - sur la requête du roi Gustave V de Suède, joueur de tennis averti, - au château d'Itter dans le Tyrol autrichien avec d'autres personnalités politiques et militaires françaises, parmi lesquelles des amis (le colonel de La Rocque, le général Weygand) mais aussi des adversaires comme Édouard Daladier. Celui-ci décrit ainsi Borotra, durant ces mois de captivité : « Comme on disait autrefois, c'est un vrai gentilhomme ; il fera aimer et respecter la France partout où il passera »[65]. Il est libéré lors de la bataille du château d'Itter, le , au cours de laquelle il trouve le moyen de s'échapper pour hâter l'arrivée des renforts alliés[36].

Borotra a échappé à l’épuration et n'a fait l’objet d’aucune poursuite de la part de la Haute Cour de Justice, même s'il a été arrêté le en même temps que Weygand et placé un temps en résidence surveillée[66] - [67]. Le Conseil d'État a reconnu en que d'avoir occupé les fonctions de haut commissaire à la jeunesse à Vichy ne faisait pas obstacle à ce qu'il reçoive le titre de déporté-résistant[68].

Maréchalisme

Commandeur de la Légion d'honneur en 1952 – avec comme parrain le général Weygand[69] –, croix de guerre 1914-1918 et 1939-1945, médaille des évadés[70] et médaille des déportés-résistants, il n’en demeure pas moins l’un des plus fidèles partisans de l'ex-« chef de l’État français », Philippe Pétain : il fait partie des personnalités présentes à la messe célébrée à sa mémoire à Notre-Dame le [71], on le trouve également à la première messe-anniversaire en hommage à Pétain, à l'île d'Yeu, en 1952[72], il fait alors partie du comité d'honneur de l’Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP). Il en est élu vice-président en [73] avant de la présider de 1976 à 1980 puis d'être désigné président d'honneur[74]. C'est ainsi qu'il écrit notamment, dans une lettre adressée le au Garde des Sceaux pour demander la révision de la condamnation de Pétain en 1945 par la Haute cour de justice :

« Or la Vérité, c’est d’abord qu’après une vie consacrée toute entière au Service de la Patrie – et au cours de laquelle il sauva Verdun en 1916, sauva l’Armée française en 1917 et la conduisit en 1918 à la Victoire – le Maréchal consentit en Juin 1940, à 84 ans, après une terrible défaite militaire, à tenter d’en atténuer les conséquences pour les Français et pour la France. Résistant pied à pied à l’ennemi, comme le prouvent nombre de textes et témoignages, il sut assurer l’existence des Français pendant les dures années de l’occupation et assurer aussi en Novembre 1942 la rentrée de la France d’Afrique du Nord et de l’Empire dans la guerre aux côtés des Alliés[20]. »

Ses fonctions passées de commissaire général à l'éducation physique et aux sports du gouvernement de Vichy conduisent les instances britanniques, après la guerre, à lui interdire - semble-t-il sur la prière du gouvernement français[75] - de participer au tournoi de Wimbledon. Il n'y réapparaît qu'en 1948[76] - [77].

À partir de 1966 ou 1967, il devient aussi l'un des vice-présidents du Centre d'études politiques et civiques, un club de réflexion patronal de droite, qu'il fréquente depuis quelques années. Le CEPEC est présidé par un patron pétainiste, Georges Laederich, membre du bureau national de l'ADMP, puis par François Lehideux, ancien ministre du régime de Vichy à l'instar de Borotra et futur président de l'ADMP.

Il a été l'un des conseillers des gouvernements gaullistes dans les années 1960 en matière de sport — il a présidé la commission chargée d’élaborer la doctrine du sport au Haut-comité des sports[78] —, et le vice-président du Conseil international pour l'éducation physique et le sport[79].

Palmarès (partiel)

En simple messieurs

| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Finaliste | Score | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 20-09-1923 | Terre (ext.) | 6-2, 6-3, 8-6 | ||||

| 2 | 1924 | Terre (ext.) | 7-5, 6-4, 0-6, 5-7, 6-2 | Parcours | |||

| 3 | 23-06-1924 | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-1, 3-6, 6-1, 3-6, 6-4 | |||

| 4 | 21-06-1926 | G. Chelem | Gazon (ext.) | 8-6, 6-1, 6-3 | |||

| 5 | 21-01-1928 | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-4, 6-1, 4-6, 5-7, 6-3 | Parcours | ||

| 6 | 23-09-1929 | Terre (ext.) | 7-5, 6-3, 9-7 | ||||

| 7 | 05-10-1930 | Terre (ext.) | 6-1, 6-3, 1-6, 5-7, 6-4 | ||||

| 8 | 25-05-1931 | G. Chelem | Terre (ext.) | 2-6, 6-4, 7-5, 6-4 | Parcours |

| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Vainqueur | Score | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 27-05-1925 | G. Chelem | Terre (ext.) | 7-5, 6-1, 6-4 | Parcours | ||

| 2 | 22-06-1925 | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-3, 6-3, 4-6, 8-6 | |||

| 3 | 13-09-1926 | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-4, 6-0, 6-4 | Parcours | ||

| 4 | 20-06-1927 | G. Chelem | Gazon (ext.) | 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 7-5 | Parcours | ||

| 5 | 20-05-1929 | G. Chelem | Terre (ext.) | 6-3, 2-6, 6-0, 2-6, 8-6 | Parcours | ||

| 6 | 24-06-1929 | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-4, 6-3, 6-4 | Parcours |

En double messieurs

| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 24-05-1927 | Paris |

G. Chelem | Terre (ext.) | 2-6, 6-2, 6-0, 1-6, 6-4 | Parcours | ||

| 2 | 25-06-1934 | Wimbledon |

G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-2, 6-3, 6-4 | Parcours | ||

| 3 | 1935 | Rome |

Terre (ext.) | 4-6, 4-6, 6-4, 6-2, 6-2 | ||||

| 4 | 08-06-1939 | Paris |

G. Chelem | Terre (ext.) | 4-6, 6-4, 6-0, 2-6, 10-8 | Parcours |

En double mixte

| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 01-06-1924 | Paris |

G. Chelem | Terre (ext.) | 6-1, 6-1 | Parcours | ||

| 2 | 22-06-1925 | Wimbledon |

G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-3, 6-3 | Parcours | ||

| 3 | 16-08-1926 | Forest Hills |

G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-4, 7-5 | Parcours | ||

| 4 | 24-05-1927 | Paris |

G. Chelem | Terre (ext.) | 6-4, 2-6, 6-2 | Parcours | ||

| 5 | 21-01-1928 | Sydney |

G. Chelem | Gazon (ext.) | Forfait | Parcours | ||

| 6 | 23-05-1934 | Paris |

G. Chelem | Terre (ext.) | 6-2, 6-4 | Parcours |

| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 03-06-1922 | Paris |

G. Chelem | Terre (ext.) | 6-0, 6-0 | Parcours | ||

| 2 | 02-06-1926 | Paris |

G. Chelem | Terre (ext.) | 6-4, 6-3 | Parcours |

Hommages et distinctions

Jean Borotra donne son nom à la coupe Jean Borotra - Junior Davis Cup qui se déroule chaque année au Touquet Tennis Club, club de tennis du Touquet-Paris-Plage[80].

Son nom est cité dans une scène du film Papy fait de la résistance :

« Vous connaissez Borotra ?

— Un alpiniste ?

— Ja ! Enfin… un grand sportif ! »

Distinction

![]() Médaille des évadés (1949)[70]

Médaille des évadés (1949)[70]

Voir aussi

Bibliographie

- Jean Eskenazi, Alain Bernard et Denis Lalanne, Jean Borotra - Roger Courtois : Jean et Maurice Prat, éditions Berger-Levrault, , 152 p.

- Gilles Lambert et François Prasteau, La Légende des Mousquetaires, Presses de la Cité, (BNF 34712925)

- Daniel Amson, Borotra : de Wimbledon à Vichy, Tallandier, , 287 p. (ISBN 2-235-02221-9, BNF 37044359)

- Pierre Arnaud, Le sport et les français pendant l'Occupation, 1940-1944, vol. 2, L'Harmattan, , 280 p. (présentation en ligne)

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives au sport :

- ATP

- CIO

- ITF

- International Tennis Hall of Fame

- (en) Coupe Davis

- (de) Munzinger

- (en) Olympedia

- (en) Tennis Abstract

- (en) Tennis Archives

Notes et références

Notes

- Le tournoi s'installe à porte d'Auteuil dans le nouveau stade de Roland-Garros.

Références

- « Frédéric Albert Borotra », sur tennisarchives (consulté le ).

- « Georges Édouard André Borotra », sur tennisarchives (consulté le ).

- « Le comte de Bendern est mort à Biarritz », Le Monde, (lire en ligne)

- « Le champion de tennis Jean Borotra s'est marié hier à Paris : le mariage avait été tenu secret », L'Ouest-Eclair, no 14870, , p. 2 (lire en ligne).

- Henri Chauvin, « Cent petits Basques vont tourner à Biarritz le premier grand film de la jeunesse et Yves Borotra fils du commissaire général aux sports en sera la vedette », Paris-soir, no 360, , p. 1 (lire en ligne)

- Selon mention marginale de l'acte de naissance, no 170.

- « Tribunaux », Le Monde, (lire en ligne).

- Le Monde, 31/12/1949 : Le Parisien libéré, 25/7/1953, Tucson daily citizen, 1/5/1950, p. 12, The Ottawa journal, 28/4/1950, p. 3, The Evening independant, 31/5/1952, p. 2, The Kansas city times, 25/7/1953, p. 22, Spokane daily chronicle, 28/4/1950.

- (en) Christopher Clarey, « Jean Borotra Is Dead at 95; One of Tennis's '4 Musketeers' », The New York Times, (lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ). - Romain Métairie, « Jean Borotra, de la Coupe Davis à Pétain », Libération, (lire en ligne).

- Fiche matricule no 1661 du bureau de recrutement de Bayonne.

- Dernier, d'après la liste publiée au Journal officiel du .

- Journal officiel du 30 août 1917.

- Journal des marches et opérations du 8e groupe du 121e régiment d'artillerie lourde, ; « Artillerie : nominations », Journal officiel de la République française, no 161, , p. 5148 (lire en ligne).

- « ... d’une bravoure et d’un cran dignes de tous les éloges. A, du au , réussi à assurer le réglage des tirs et les liaisons téléphoniques d'une manière parfaite, ne craignant pas de se porter en des points constamment battus par les mitrailleuses ennemies ; a permis au groupe de causer des pertes sévères à l’ennemi. » (fiche matricule no 1661). À l’ordre du régiment, sous–lieutenant Jean Borotra, 8e groupe du 121e régiment d’artillerie lourde : « Jeune officier plein de sang-froid, d’une belle crânerie ; se donnant à la tâche à plein cœur, avec toute la belle ardeur de ses vingt ans ; n’a cessé, pendant les combats victorieux de .... 1918, de rendre les plus intelligents et précieux services, tant comme officier observateur de son groupe que comme adjoint auprès du colonel commandant le 222e R.A.C. Sérieusement souffrant, a refusé de prendre du repos, a dompté la maladie par son énergie et a pu ainsi, jusqu’au bout, poursuivre l’ennemi et lui faire du mal. » (« Biarritz : citation », La Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, , p. 2 (lire en ligne)).

- Martin Couturié, « Coupe Davis : la première victoire française racontée par Jean Borotra », Le Figaro, (ISSN 0182-5852, lire en ligne, consulté le ).

- Journal officiel du .

- Bernard Villermet (scientifique du contingent à l'École polytechnique), « L'École polytechnique de 1914 à 1920 », sur le site de la société des amis de la bibliothèque et de l'histoire de l'École polytechnique (SABIX), Palaiseau, (consulté le ).

- sur le site de la [http://www.bibliotheque.polytechnique.fr bibliothèque de l'École polytechnique. Sa fiche mentionne notamment qu'il a été classé 27e au classement d’entrée et 221e au classement de sortie, dans une promotion de 234 élèves.

- François Mayer et Serge Delwasse, « Borotra, pour la Patrie, les Sports, la Gloire », sur hervekabla, (consulté le ).

- « Le Basque bondit toujours », Le Monde, (lire en ligne).

- Voir Le dictionnaire des médaillés olympiques français.

- « Les dirigeants français ont évincé M. Borotra de la Fédération internationale », Le Monde, (lire en ligne).

- Jean Laurent Robert BOROTRA (1898-1994).

- L’Industrie du pétrole en Europe, 1972, no 40, « Les cinquante ans d’industrie de Jean Borotra », p. 71-72.

- Amson 1999, chapitres II à IV.

- « Un gala tennistique à Amiens », L'Intransigeant, , p. 4 (lire en ligne)

- « Borotra et Merlin à Amiens », le Journal des Voyages, , p. 1 (lire en ligne)

- Albert Kéchichian, Les Croix de feu à l’âge des fascismes : travail famille, patrie, Champ Vallon, 2006, p. 107, BNF/gallica: Le Journal des débats, 31-10-1934, La Rocque, Pourquoi je suis républicain. Carnets de captivité, Seuil, 2014. La Rocque évoque "le naïf et honnête Borotra".

- « Une réception offerte au comité olympique allemand et au bureau du comité Allemagne-France de Berlin », Le Matin, no 18881, , p. 7 (lire en ligne)

- Stanislaw Maczek, Avec mes blindés : Pologne, France, Belgique, Hollande, Allemagne, Presses de la cité, , 339 p. (présentation en ligne).

- André Vallon, « Les idées de Jean Borotra en matière d'éducation physique », Le Jour, no 204, , p. 1 (lire en ligne).

- « Le capitaine Borotra à Montauban », La Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, no 9794, , p. 2 (lire en ligne).

- « Ministère de la famille et de la jeunesse : commissariat général de l'éducation physique et des sports », Journal officiel de la République française, no 195, , p. 4657 (lire en ligne).

- « Délégation de signature », Journal officiel, , p. 5853 (lire en ligne).

- Jean-Marie Pottier, « Le jour le plus dingue : comment des GIs se sont alliés à des soldats de la Wehrmacht pour libérer des Français en mai 1945 », sur slate, (consulté le ).

- Jean-François Condette, « Un ministre du gouvernement de Vichy dans le Nord occupé. La visite d'Abel Bonnard, ministre de l'Éducation nationale à Lille, 13 juillet 1942 », Revue du Nord, no 349, , p. 139 (DOI 10.3917/rdn.349.0139, lire en ligne)

- « La visite, dans notre région, de M. Jean Borotra », Le Grand écho du Nord de la France, no 137, (lire en ligne)

- « M. Jean Borotra commissaire général à l'éducation générale et aux sports était hier à Nancy », L’Écho de Nancy, no 512, , p. 1 (lire en ligne)

- Jean-Louis Gay-Lescot, « L'évolution du discours politique sportif français durant l'Occupation (1940-1944) », Mots, no 29 « Politique et sport. Retours de Chine », , p. 23-43 (DOI 10.3406/mots.1991.1648, lire en ligne).

- Julian Jackson, La France sous l’Occupation, 1940-1944, Paris, Flammarion, 2004, (1re édition : 2001), (ISBN 978-2-0813-0809-1), p. 418

- Jean-Michel Faure, « De l'École des Roches à la sociologie du sport : un parcours singulier », Les Études sociales, nos 127-128, (lire en ligne)

- « Lettre de Jean Borotra et réponse de Xavier Vallat » [PDF], sur marcperelman (consulté le ).

- Xavier Breuil, « Vichy et le football » [PDF], sur Conseil de l'Europe (consulté le ).

- « Une réunion interrégionale à la F.S.G.T. », L'Auto, no 14794, , p. 3 (lire en ligne)

- « Sous les pointes », L'Auto, no 14786, , p. 3 (lire en ligne)

- « La coupe Léo-Lagrange de l'U.F.O.L.E.P. », L'Auto, no 14793, , p. 3 (lire en ligne)

- « Les champions invités à la journée Léo-Lagrange », L'Auto, no 14824, , p. 3 (lire en ligne)

- « « M. Léo Lagrange a donné le plus bel exemple qui soit » déclare M. Jean Borotra », L'Auto, no 14931, , p. 3 (lire en ligne)

- Philippe Pétain, « L’Éducation nationale », Revue des deux Mondes, vol. 58, no 4, , cité par Anne Anglès, « L'école sous Vichy » [PDF], sur cdn.reseau-canope (consulté le ).

- « Dans la lutte contre la dénatalité le sportif doit être au premier rang nous dit M. Jean Borotra », L’Écho, no 113, , p. 1 (lire en ligne)

- Christophe Pécout, « Le sport dans la France du gouvernement de Vichy (1940-1944) », Histoire sociale, vol. XLV, no 90, , p. 319 (lire en ligne)

- « D'où vient la démarche d'enseignement de la voile (1935 - 1965) », calameo.com, (lire en ligne, consulté le ).

- « A Lyon, pour la reprise des relations sportives, M. de Lequerica souligne les contacts d'ordre supérieur qui unissent la France et l'Espagne », Le Petit Journal, no 28838, , p. 1 (lire en ligne)

- « Un dîner, à Lyon, en l'honneur de M. de Lequerica ambassadeur d'Espagne », Le Temps, no 29347, , p. 2 (lire en ligne)

- « M. Pierre Laval a constitué le nouveau gouvernement », Le Matin, no 21155, , p. 1 (lire en ligne).

- « Sports : un sportif tient toujours la barre », Le Petit Journal, no 28892, , p. 2 (lire en ligne).

- « Nouvelles du jour : le maréchal Pétain inaugure le Salon 1942 », Le Temps, no 29498, , p. 2 (lire en ligne)

- « Les audiences du Maréchal de France, chef de l’État ... », Le Petit Journal, no 29043, , p. 3 (lire en ligne)

- Amson 1999, p. 239, cité par Arnaud 2002, p. 29.

- Annette Wieviorka, 1945 La Découverte, Seuil, (présentation en ligne).

- « De nombreuses personnalités françaises sont jetées en prison », L’Écho d'Alger, no 11776, , p. 1 (lire en ligne).

- Fondation pour la mémoire de la déportation.

- (en) Richard Holt, J A Mangan et Pierre Lanfranchi, European Heroes : Myth, Identity, Sport, Routledge, , 184 p. (présentation en ligne), p. 97.

- Edouard Daladier, Journal de captivité, 1940-1945, Paris, Calmann-Lévy, (ISBN 978-2-702-15102-0, présentation en ligne), p. 255.

- « Arrestation du général Weygand et de Jean Borotra », Le Monde, (lire en ligne).

- « Weygand arrêté à son retour à Paris : l'ancien généralissime et l'ex-ministre vichyssois Jean Borotra ont été appréhendés hier soir », Ce Soir, no 1137, , p. 1 (lire en ligne).

- « Un recours concernant M. Jean Borotra », Le Monde, (lire en ligne).

- Bulletin de l'ADMP, no 2, octobre 1952, ce qui donne lieu à une prise d'armes dans la cour des Invalides.

- « Ministère de la défense nationale : Décret du portant attribution de la médaille des évadés », Journal officiel de la République française, no 223, , p. 9424 (lire en ligne).

- « La messe à la mémoire du maréchal Pétain s'est déroulée sans incidents, plus de trois mille résistants ont défilé sur le parvis de la cathédrale », Le Monde, (lire en ligne).

- « Le général Héring préside une cérémonie à l'ile d'Yeu », Le Monde, (lire en ligne).

- Bulletin de l'ADMP, no 1, , no 8, : « Les responsabilités dont j'ai la charge ne me permettent pas de donner à cette noble tâche toute l'activité qu'elle mérite » a-t-il pourtant déclaré. Collection du Maréchal : on le trouve au congrès de Lyon en , à des réunions des comités de l'association (, , , , , , , etc.), aux messes-anniversaires à Paris (1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 1967, etc.) ou à Vichy (1962, 1963). Il a écrit dans Le Maréchal un article en hommage à Weygand, président d'honneur de l'ADMP (no 70, janvier-février 1969, no 71, mars-avril 1969). Cf. sa lettre adressée au Monde au sujet de la translation des cendres de Pétain en 1967 : Le Monde, 26/4/1967.

- Le Monde, 17/8/1976, Le Monde, 3/5/1977, Le Monde, 6/3/1978, Ibid., 16/6/1980, Ibid., 25/7/1981, Ibid., 12/11/1981, Ibid., 12/1/1982. Cf. aussi les lettres adressées par Borotra au Le Monde, 2/9/1975, 2/1/1980, 5/3/1980.

- « Comme il y a vingt-cinq ans ... Borotra et ... Chevalier demeurent les favoris des Anglais », L'Aurore, no 1172, (lire en ligne).

- « La participation française à Wimbledon », Le Monde, (lire en ligne).

- « Le tournoi de Wimbledon », Le Monde, (lire en ligne).

- Jean-Luc Martin, Histoire de l’éducation physique sous la Ve République : l’élan gaullien, 1958-1969, Vuibert, 2004, p. 83 ; « M. Pompidou a présidé le haut comité des sports », Le Monde, (lire en ligne).

- « Il faut reconnaître la profonde évolution qui s'est produite au cours du dernier demi-siècle nous déclare M. Jean Borotra », Le Monde, (lire en ligne).

- « Le Touquet Tennis Club », sur Junior Davis Cup (consulté le ).