Hondschoote

Hondschoote [ɔ̃(t)skɔt] (Hondschote en flamand occidental / néerlandais)[1] est une commune française située dans le département du Nord et la région Hauts-de-France.

| Hondschoote | |||||

.JPG.webp)

| |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Hauts-de-France | ||||

| Département | Nord | ||||

| Arrondissement | Dunkerque | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes des Hauts de Flandre | ||||

| Maire Mandat |

Hervé Saison 2020-2026 |

||||

| Code postal | 59122 | ||||

| Code commune | 59309 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Hondschootois | ||||

| Population municipale |

4 041 hab. (2020 |

||||

| Densité | 171 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 50° 58′ 49″ nord, 2° 35′ 10″ est | ||||

| Altitude | Min. 0 m Max. 19 m |

||||

| Superficie | 23,66 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Hondschoote (ville isolée) |

||||

| Aire d'attraction | Dunkerque (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Wormhout | ||||

| Législatives | Quatorzième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Nord

Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | http://www.hondschoote.fr/ | ||||

Étymologie et prononciation

Hondschoote ne devrait en principe pas se prononcer comme pourrait le suggérer une lecture à la française de ce nom (qui correspond en fait à une graphie néerlandaise). Il devrait se prononcer à peu près « honne-ts-côte », conformément à la prononciation du néerlandais, ou « honne-ts-chaud-te » selon une prononciation flamande occidentale, se différenciant de la prononciation standard du néerlandais (A.N.).

Dès 1069, nous retrouvons un Hondescote.

Plusieurs traductions fantaisistes ont été proposées :

- Hundo, nom d’homme germanique, Schot : « terrain clos » ;

- « Enclos aux chiens » (de Hond : « chien » et de Schoot, Schoote, Scheute : « enclos » (Beschutting) ;

- Huns Cota signifierait également enclos des Huns, lesquels auraient établi un camp au bord des Moëres lors de l’invasion de la Gaule.

Des recherches approfondies d'un spécialiste de la langue néerlandaise — Jacques Fermaut — sont plus vraisemblables ; « Hondschoote » correspond à une définition géographique : « éminence — 5 à 9 m — du chenal de marée ».

Géographie

Communes limitrophes

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Dunkerque », sur la commune de Dunkerque, mise en service en 1917[8] et qui se trouve à 16 km à vol d'oiseau[9] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,3 °C et la hauteur de précipitations de 697,8 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Lille-Lesquin », sur la commune de Lesquin, mise en service en 1944 et à 57 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 10,4 °C pour la période 1971-2000[12] à 10,8 °C pour 1981-2010[13], puis à 11,3 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

Hondschoote est une commune urbaine de plus de 1 500 habitants classée comme peu dense, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [15] - [16] - [17]. Elle appartient à l'unité urbaine de Hondschoote, une unité urbaine monocommunale[18] de 4 083 habitants en 2017, constituant une ville isolée[19] - [20].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Dunkerque, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 66 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[21] - [22].

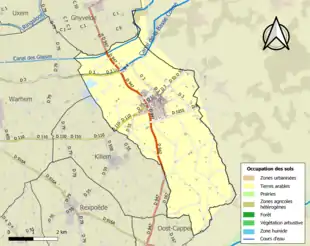

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (94,4 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (96,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (94,4 %), zones urbanisées (4,8 %), zones humides intérieures (0,8 %)[23].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[24].

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes d'Hondschoote se blasonnent ainsi : « D'hermine à la bande de gueules chargée de 3 coquilles d'or ». Voir également l'armorial du Tournoi de Chauvency |

|---|

Histoire

Avant 1789

Avant la Révolution française, Hondschoote relève de la châtellenie de Bergues. Celle ci s'étend sur tous les villages qui l'entourent mais doit partager le pouvoir avec la Cour féodale ou Peron de Bergues, propriété des souverains (comtes de Flandre puis rois de France) qui détient également certains droits et pouvoirs. La seigneurie d'Hondschoote relève ainsi de la Cour féodale[25]. Elle appartient au XVIIIe siècle au comte de Hornes résidant à Douai puis à Mr Coppens d'Hersin[25].

En 1096-1099, Guillaume Moran de Honschoote, seigneur de Hondschoote, et Raoul de Lederzelle participent à la première croisade menée par Godefroy de Bouillon[26].

Au début du XIIIe siècle, Walter (dans les textes en latin, traduit par Gauthier dans les textes en vieux français) de Hondschoote est un des meneurs d'un groupe nommé les Blavoetins qui s'opposaient aux Ingrekins. L'ancienne comtesse de Flandre Mathilde de Portugal, soutenant les Ingrekins, les Blavoetins vinrent en 1206 assiéger Bergues où se trouvait Mathilde, après avoir ravagé une de ses possessions à Furnes. Ils furent écrasés par le parti adverse. Le combat eut lieu un lundi qui porta ensuite dans la région le nom de « lundi rouge » (de rood maendag) en raison du sang versé[27].

En 1258, Jean de Hondschoote et Isabelle sa femme, passent un accord avec l'abbaye de Watten au sujet d'une redevance due par les tenanciers d'Hondschoote[28].

En 1263, Guillaume de Hondschoote est prévôt du chapitre de Sainte-Walburge de Furnes, et nomme avec le chapitre, un arbitre chargé de terminer le différend existant entre les habitants de Rubroc (Rubrouck) et l'abbaye de Watten[29].

Gautier de Hondschoote est présent aux festivités données par le comte de Chiny en 1285 et décrites par Jacques Bretel dans son Tournoi de Chauvency. Il s'y trouve aux côtés de Philippe de Flandres, de Florent de Hainaut, du châtelain de Bergues, des seigneurs de Haussy, Lalaing, Ligne, Fléchin, Montigny, Auberchicourt, etc.

En 1303, Walter de Hondschoote seigneur de Houtkerque, et Jean de Haverskerque, seigneur de Hondschoote, vendent à Gilles Ier Aycelin de Montaigut, archevêque de Narbonne pour la somme de 3 000 livres, une rente de 300 livres sur le Trésor de France[30]. En avril 1309, le roi de France Philippe, (Philippe IV le Bel), assigne à Walter ou Gautier de Hondschoote, seigneur de Houtkerque, 250 livres tournois sur 500 qu'il lui avait données, à prélever sur les salines de Carcassonne[31]. En 1314 (?), Philippe roi de France donne à Gautier de Hondschoote 1 400 livres de rentes sur le trésor, à condition que si Gautier ne laisse que des filles, le roi pourra racheter cette rente moyennant 600 livres[32]. En septembre 1318, Philippe, roi de France, (Philippe V le Long), confirme à Marie, fille de feu Gautier, seigneur de Hondschoote (de Hondschoote ou de Houtkerque? ou des deux?), et son mari Gaucher Regnaut, seigneur de Los (Loos?) le don d'une rente de 1 400 livres tournois à prélever sur le trésor royal[33].

Au Moyen Âge, Hondschoote prospère grâce à l'industrie du drap. Avec le lin cultivé dans les environs des centaines de petits ateliers fabriquent du tissu de serge. Ces fabrications étaient exportées jusqu'en Turquie[34]. Le comte de Flandre Louis de Crécy (Louis Ier de Flandre) accorde au XIVe siècle plusieurs privilèges aux fabricants dont celui de marquer leurs étoffes d'une empreinte portant d'un côté les armes du Comte, de l'autre la marque particulière de chacun, marques dont certaines sont conservées dans les archives de la ville[35]. Deux foires annuelles à la Pentecôte et en juillet favorisaient les affaires[36].

En 1383, la ville est incendiée lorsque Charles VI chasse les Anglais de la région (croisade d'Henri Le Despenser)[35].Au XVIe siècle, Hondschoote avait une chambre de rhétorique, De Persetreders, toujours opérationnelle en néerlandais au XIXe siècle. En 1400, Arnould de Hornes se marie avec la fille de Gauthier d'Hondschoote. Ce dernier est tué à la bataille d'Azincourt, en 1415. La seigneurie d'Hondschoote passe dans la famille de Hornes. Un incendie ravage la ville en 1488. Une nouvelle halle aux serges est construite en 1500. La tour de l'église Saint-Vaast est édifiée en 1513. À partir du XVIe siècle, cependant, les malheurs s'acharnent sur la ville, devenue espagnole, plusieurs fois pillée au cours des guerres (ainsi en 1558, lors de l'expédition française en Flandres du Maréchal de Thermes terminée par la bataille de Gravelines), victime d'incendies dévastateurs (en 1576 où 600 ateliers furent brûlés dans la partie ouest de la ville, également en 1582 où 900 fabriques furent incendiées[35]) et touchée par la peste de surcroît en 1545 et 1578[36]. Au début du mois d'août 1566, les Gueux pillent l'église d'Hondschoote. Cet incident mineur donne le signal de la rébellion sur toute la côte et conduisit à des émeutes iconoclastes conduites par les calvinistes dans tous les Pays-Bas espagnols.

Du point de vue religieux, la commune était située dans le diocèse de Thérouanne puis dans le diocèse d'Ypres, doyenné de Bergues[37].

Après chaque désastre, Hondschoote essaie de s'en remettre mais ne peut empêcher son déclin. Devenue française en 1658 après de nouveaux pillages,et de nouveaux incendies, elle succombe enfin après l'invasion hollandaise de 1708 [35] : toute production cesse bientôt et elle n'est plus qu'un village agricole. Les producteurs de tissu se sont enfuis pour se réfugier dans l'actuelle Belgique et en Angleterre, faisant profiter de leur savoir-faire les rivaux de la France.

Avant la Révolution française, Hondschoote compte quatre couvents : un de Trinitaires, un de Récollets, lesquels dirigent un collège, un de Sœurs grises et un de religieuses recollectines. Dans la ville se trouve également un hôpital pour les indigents[38]. La seigneurie a été vendue en 1749 par le prince de Hornes à Jacques-Josse Coppens, marié à Marie Bart, nièce de Jean Bart.

Après 1789

La bataille d'Hondschoote du 6 au , au cours de la Révolution, est un événement majeur qui sauve la République française. Le roi d'Angleterre a envoyé à travers les Flandres une armée commandée par le duc d'York, pour s'emparer de Dunkerque, tête de pont à l'invasion du pays. Cette armée, renforcée par des troupes hanovriennes et autrichiennes sous les ordres du maréchal Wilhelm von Freytag, venues des Pays-Bas voisins, est battue par une armée de volontaires patriotes. Durant la bataille, le moulin à vent sert de poste de guet et d'infirmerie. Une grande partie des blessés pendant la bataille fut évacuée vers Saint-Omer dans les églises de Saint-Bertin et de Saint-Denis[36].

Les frères Herwyn, (Pierre-Antoine, comte Herwyn de Nevèle; Philippe Jacques, baron Herwyn), natifs d'Hondschoote, s'illustrent pendant la Révolution, le Premier Empire et la Restauration.

En 1802, Hondschoote est toujours considérée comme étant une place fortifiée[39]. À cette époque, on considère qu'au temps de son apogée, la ville était quadruple en étendue et en population[40].

En 1803, dans la continuité de l'époque antérieure à la Révolution, se tient dans la ville une grande foire annuelle pour toutes marchandises avec foire à bestiaux le 1er jour; cette année là, elle a eu lieu du 21 au 25 messidor (du 10 au 14 juillet)[41]. S'ajoute à cela un franc marché (marché où les ventes sont dispensées de taxes) aux bestiaux en floréal (mai) et en prairial (juin). Enfin se tient chaque décade (période de dix jours du calendrier républicain) un marché pour grains, petits animaux et légumes[42].

À cette époque, des transports réguliers ont lieu par voie d'eau avec les villes proches : un bateau de marché part pour Bergues le lundi de grand matin et rentre le même jour; une barque assure une liaison vers Bergues tous les jours en été, tous les 2 jours en hiver, avec retour le même jour; le vendredi vers midi, un bateau de marché s'en va pour Dunkerque avec retour le lendemain[43].

Eugénie de Lamartine (1796-1873), sœur d'Alphonse de Lamartine, le célèbre poète, s'est mariée en 1816 avec Bernard Coppens d'Hondschoote (1787-1841). En , des Hondschootois, M. et Mme Coppens, donnent à l'hospice de Bergues, deux maisons et quatre hectares de terre. Alphonse de Lamartine choisit de se présenter aux élections législatives dans le 7e collège du Nord (Bergues) en 1831, sans succès. Il est finalement élu en 1833 alors qu'il voyageait en Orient. Il est député de Bergues de 1833 à 1837.Il intervient auprès du ministre de l'Intérieur pour faire donner à la ville d'Hondschoote le tableau La Bataille de Hondschoote, peint par Hippolyte Bellangé, en 1839[44] - [45]. La famille Coppens quant à elle est bien connue dans le canton : Laurent Coppens fut député du Nord en 1791-1792 puis de 1815 à 1818[46].

Dans les années 1850, un Hondschootois s'illustre : Jules Demersseman, né à Hondschoote, a été premier prix de flûte au Conservatoire de Paris, et flûte solo des concerts de Paris[47].

En 1895, avant le développement de l'automobile, et à l'époque des petits trains dans les campagnes, une voie ferrée dite des Flandres relie Bergues à Hondschoote via Warhem, Rexpoëde, Killem. Trois trains circulent par jour dans les deux sens, le trajet dure 45 minutes[48].

Première Guerre mondiale

Pendant la Première Guerre mondiale, Hondschoote est de 1915 à 1918, le siège d'un commandement d'étapes, c'est-à-dire un élément de l'armée, organisant le stationnement de troupes, comprenant souvent des chevaux, pendant un temps plus ou moins long, sur les communes dépendant du commandement, en arrière du front. À partir de septembre 1915, Petite-Synthe, Rexpoëde, Warhem, Téteghem, Uxem, Killem, Leffrinckoucke, Zuydcoote, Rosendaël, sont les communes dépendant du commandement d'étapes et accueillant des troupes[49]. Et en 1917, s'y ajoutent Les Moëres, Ghyvelde, Bray-Dunes[49], Séjournent ainsi à Hondschoote, différents régiments de différentes armes, comme un bataillon de tirailleurs sénégalais en juin 1917[50] ou encore des troupes belges en août 1917[51].

Le 3 août 1915, une habitante d'Hondschoote dépose plainte pour vol et tentative de viol contre un tirailleur. Après enquête, un homme a été arrêté et sera traduit en conseil de guerre. Son complice, un autre tirailleur est recherché[52].

Fin août 1915, le « port d'Hondschoote » (sans doute sur le canal de la Basse-Colme), accueille une péniche contenant de l'eau [sic][53].

Le , l'estaminet « À la botte de paille », rue des Chats, à Hondschoote, a été consigné à la troupe pour 8 jours, la tenancière ayant servi à boire à des militaires à une heure interdite[54]. Ce genre de décision intervient assez fréquemment tout au long de la guerre[49]. De plus les prix du vin et de la bière sont réglementés, tout dépassement entrainant une contravention et une fermeture de l'établissement[55]

Du fait de la présence de troupes, les maladies infectieuses font l'objet d'un suivi, le cas échéant d'une désinfection, dès leur apparition pour éviter la propagation aux soldats. Cela concerne tout type de maladie infectieuse (qu'elle soit classique ex. : fièvre typhoïde, ou plus particulière : le , trois femmes de la commune soupçonnées de blennoragie ont été dirigées vers l'hôpital de Rosendaël. Du fait d'un usage encore important des chevaux, on se montre tout aussi vigilant vis-à-vis des maladies contagieuses pouvant frapper les animaux ex. : maladie du charbon chez une génisse[49]. Le , le responsable du commandement d'étapes a demandé au médecin du commandement d'étapes d'effectuer une visite sanitaire des troupes. Sur 699 hommes examinés, ont été recensés 4 cas de blennoragie, 3 de syphilis, 4 de gale[56].

Hondschoote accueille entre autres un parc d'aviation et deux escadrilles en août 1915[57]. En juin 1917, s'y trouve une escadrille, (la C/74) franco-belge[58]. Le parc aéronautique dit Parc n°8 cantonne dans l'usine, à l'arrêt, de Mr Van Den Bavière. Le service du génie a empierré la route d'accès et la plus grande partie de la cour[59].

Le , un chien présentant les symptômes de la rage a été abattu sur le territoire de la commune. Le commandement d'étapes a mis en place, en liaison avec la municipalité, des mesures de surveillance de tous les chiens[60]. Le , au matin, trois bombes ont été lancées par des avions ennemis à une certaine distance de l'aérodrome. Elles n'ont pas causé d'accidents[61].

Le , le service des douanes arrête un soldat de l'arme du train. Il rentrait de Belgique avec 8 kg de tabac à fumer, 7 kg de cigarettes et 5 kg d'allumettes[62].

Le , vers 13h15, un avion ennemi a lancé 8 bombes sur la lisière nord et sur la lisière ouest de la ville. 7 sont ombées dans al prairie à l'arrière de maisons et n'ont fait que des trous. La dernière est tombée dans le jardin du curé-doyen causant quelques dégâts, cassant les vitres de la serre et de la maison[63]. Le , vers 12h10, un avion allemand, visant le champ d'aviation, a lancé deux bombes qui sont tombées dans un champ près de la commune de Killem. Elles ont brisé quelques vitres aux maisons voisines. Il n'y a eu aucune accident de personne[64].

On utilisait encore dans les deux camps des pigeons voyageurs pour transmettre des messages : en conséquence, le fait de trouver un pigeon voyageur de l'ennemi amenait à le signaler et à faire porter l'oiseau au quartier général, ce qui est arrivé le [65].La commune dépendait elle-même pendant la même période du commandement d'étapes, installé à Steenvoorde puis transféré à Rexpoëde[66].

Quatre soldats belges se sont fait remarquer le dimanche : ils ont été interpellés par les gendarmes au motif de sortir après l'heure règlementaire d'une maison particulière. Par ailleurs, le même jour, la tenancière d'un estaminet s'est plainte du fait que 4 ou 5 militaires belges l'ont insultée et face à son refus de leur servir à boire, ont brisé la porte d'entrée de son établissement . Une enquête a été ouverte par la prévôté du commandement d'étapes[67].

Le , le mauvais état de la cheminée d'une maison a provoqué l'incendie d'une grange voisine remplie de lin, à 500 m du centre de la commune. La présence de la troupe sur la commune a permis une intervention très rapide de l'équipe d'incendie. Les dégâts ont été limités à une partie du lin et deux moutons. Sans cette action efficace, un îlot de 7-8 maisons proche de la grange aurait été la proie des flammes[68].

Le , un avion anglais, parti de Bristol, via Folkestone, s'est égaré et a atterri à Hondschoote. Des avaries importantes sont constatées suite à l'atterrissage[69].

Du fait de la guerre, l'armée contrôle ce qui peut avoir une importance stratégique, ainsi le ravitaillement : le , un épicier de Coudekerque-Branche a été interpellé sur le territoire de la commune. Il transportait sans laissez passer 900 kg de pommes de terre, provenant d'un agriculteur d'Hondschoote. Un procès-verbal a été dressé[70].

De même, en février 1917, un boulanger de la commune, de nationalité belge a fait l'objet d'un procès-verbal. Il stockait et cachait 55 litres de boissons alcoolisées diverses. Cet alcool avait été fourni à sa mère veuve par des automobilistes belges, et celle-ci en avait vendu deux litres à une voisine. Étaient répréhensibles, le fait d'avoir ainsi stocké et vendu de l'alcool, sans avoir déclaré ni l'un ni l'autre. Le vendeur et l'acheteur ont fait l'objet du procès-verbal[71].

Quelques jours plus tard, ce sont deux fermières de Hondschoote qui ont fait l'objet d'observations : elles avaient donné à moudre des graines contenant en partie du blé et en partie du blé propre à la panification[72] ou encore un autre agriculteur qui a dit à son employé d'ajouter du blé à la mouture destinée aux bestiaux[73].

En avril 1917, les responsables du commandement d'étapes ont établi plusieurs rapports pour signaler plusieurs cas d'oreillons touchant des soldats et obligeant à des mesures de désinfection, à des décisions de laisser ces locaux inoccupés pendant une temps[74],

En août 1917, l'autorité militaire décide que plusieurs estaminets d'Hondschoote sont consignés à la troupe (ne peuvent accueillir des soldats) pendant huit jours au motif d'avoir donné à boire aux militaires en dehors des heures permises[75].

Le , un culot d'obus anglais est retombé sur une ferme d'Hondschoote, près du Pont aux Cerfs, a crevé la toiture, a traversé toute la maison jusqu'au carrelage du rez-de-chaussée, où il a fait un trou. Il n'y a pas eu de blessés[51].

Le , six à sept obus allemands ont touché Hondschoote à proximité de la frontière belge. Ils n'ont pas éclaté. On estime que de l'ordre de 25 d'entre eux sont tombés sur la commune belge de Leisele toute proche[76].

Dans la nuit du 2 au 3 novembre 1917, vers 23h30, une baraque logeant les officiers de l'escadrille C219 a pris feu. Tout le matériel et les objets personnels des officiers ont été brûlés, un lieutenant est gravement atteint et évacué[77].

Depuis 1918

Entre les deux guerres mondiales, on construit sur la commune des blockhaus intégrés à une suite continue de constructions défensives allant de Bray-Dunes à Bailleul : voir secteur fortifié des Flandres, partie intégrante de la ligne Maginot.

Le , un habitant d'Hondschoote, le maçon Émile Warin, connait une petite célébrité : il est le vingt-cinq millionième visiteur de la Tour Eiffel et gagne une automobile[78].

Politique et administration

En 1802-1803, le maire est Max. Laurent Vercamer[40].

Entre 1822 et 1865, Mr Jean Vaast Delaroière (1793-1865) ancien militaire, docteur en médecine, membre du conseil d'arrondissement de 1833 à 1848, membre du Conseil général en 1855, membre correspondant de la Société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts[79], auteur d'ouvrages et d'études en littérature et philosophie, est cinq fois maire[80].

En 1883 le maire est Ch. Vanderheyde[81].

La commune fait partie de la quatorzième circonscription du Nord qui a pour député Jean-Pierre Decool ; le conseiller général du canton est Patrick Valois.

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[86]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[87].

En 2020, la commune comptait 4 041 habitants[Note 8], en augmentation de 0,22 % par rapport à 2014 (Nord : +0,16 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 37,4 %, soit en dessous de la moyenne départementale (39,5 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 25,0 % la même année, alors qu'il est de 22,5 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 1 973 hommes pour 2 099 femmes, soit un taux de 51,55 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,77 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Économie

Un marché a lieu tous les vendredis matin.

Lieux et monuments

L'office de tourisme accueille les visiteurs pour les renseigner sur les particularités de la ville.

L'église Saint-Vaast

.jpg.webp)

(XVIe et XVIIe siècles - Monument historique).

Bâtie au XVIe siècle. La tour, haute de 82 mètres, construite en briques blanches du pays s'appelle De Witte torre (la tour Blanche). Cette tour préservée lors de l'incendie de 1582 porte dans l'un de ses piliers la date de 1513.

Ses autels

Dans la nef droite : l'autel Saint Sébastien. - Autel sculpté de style Louis XIV : On peut y remarquer les armoiries de la confrérie Saint Sébastien ou confrérie d'Archers, fondée en 1586, ayant pour charge la défense de la ville et de ses habitants.

Un autel moderne : l'autel du Sacré-Cœur.

À droite du chœur : l'autel des Âmes (1673) : style Louis XV ; le sujet principal du retable est un tableau peint représentant la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. De chaque côté, des statues sculptées, l'une de saint Crépin (patron des cordonniers), l'autre de saint Séverin (patron des tisserands).

Au centre : le maître autel. Une dalle rappelle que la nièce de Jean Bart y est enterrée.

À gauche du chœur : l'autel de la Sainte Vierge. Le sujet principal représente l'Apparition de la Sainte Vierge à Saint Dominique.

L'autel Notre Dame des Sept Douleurs. Le sujet principal représente le Christ mort, étendu sur les genoux de sa mère.

Buffet d'orgue En chêne, style Louis XV et Renaissance, construit entre 1611 et 1613, le grand buffet a été remplacé en 1737.

Boiseries et confessionnaux tous en chêne sculpté, style Louis XV.

Hôtel de ville

_1.JPG.webp)

Construit En grès et pierres blanches, il est construit entre 1555 et 1558, endommagé par l'incendie de la ville en 1582, repris en 1606. Il reste un des rares exemple dans la région d'architecture civile de la période Renaissance[92]. Sa façade avant comporte sept blasons, dont celui de la confrérie Saint-Sébastien, qui date du Moyen Âge. Sur sa façade arrière, on peut remarquer les motifs en forme de bouteille qui encadrent les fenêtres du pignon gauche et de la face latérale de la tour.

La cave de l'hôtel de ville servait autrefois de corps de garde.

Une rénovation a été entreprise en 2019[92].

Autres

- Le Pays du Lin : surnommé ainsi car l'économie du lin y est importante, ce vaste territoire naturel s'étend de la vallée de l'Yser jusqu'au plages de sable fin de la côte d'Opale. Les nombreuses fermettes et maisons isolées donnent à cette campagne un caractère typique qu'il faut absolument découvrir à bicyclette ! En juin, la plaine devient toute bleue (c'est la floraison du lin) et l'odeur des blés qui mûrissent parfume l'air chaud de l'été qui arrive.

Deux paysages radicalement différents entourent Hondschoote : au sud de la ville, c'est le « Houtland » avec ses petits bois « déposés » çà et là reliés par les haies d'épines qui retiennent et abritent les animaux des fermes d'élevages. Au nord d'Hondschoote, c'est l'univers de l'eau, « une vraie petite Camargue » ! De nombreuses espèces d'oiseaux viennent nicher sur les berges des « watergang » (petits canaux qui quadrillent ce territoire situé à -2m sous le niveau de la mer).

Un circuit pédestre de 11 km, le « Circuit de la tour blanche » permet de découvrir Hondschoote et ses environs[93].

- Monument commémoratif de la bataille de 1793 : inauguré en 1890 et dû au statuaire lillois Darcq.

- La fontaine : offerte à la ville en 1835 par Alphonse de Lamartine (dont la sœur résidait à Hondschoote).

- Le Noordmeulen (moulin à vent) : restauré en 1988, porte la date de 1127. Sa cabine de bois repose sur un pivot de pierre. Sur les poutres ont été gravés les noms des meuniers, des dates. En 1982, il devient propriété communale. Il a cessé de tourner en 1959.

- Le Spinnewyn (autre moulin à vent) : abattu en 1793 lors de la bataille d'Hondschoote, il a été reconstruit lors du bicentenaire, en 1993, à l'identique (en bois et sur un pivot de briques) car il fut le témoin privilégié de la bataille de 1793.

_1.jpg.webp) Façade de l'église.

Façade de l'église..JPG.webp) Intérieur de la chapelle Saint-Augustin

Intérieur de la chapelle Saint-Augustin Monument commémoratif de la

Monument commémoratif de la

bataille d'Hondschoote._1.JPG.webp) Kiosque à musique de la place du Général de Gaulle.

Kiosque à musique de la place du Général de Gaulle.

Le Noordmeulen d'Hondschoote.

Le Noordmeulen d'Hondschoote._1.JPG.webp) Moulin Le Spinnewyn.

Moulin Le Spinnewyn._(2).jpg.webp) Moulin Spinnewyn ou Moulin de la Victoire (2016).

Moulin Spinnewyn ou Moulin de la Victoire (2016).

- Musée de l'Hôtel de ville de Hondschoote.

Personnalités liées à la commune

Seigneurs de Hondschoote

- En 1096-1099, Guillaume Moran de Honschoote est seigneur de Hondschoote. Il participe avec Raoul de Lederzelle à la première croisade menée par Godefroy de Bouillon[26].

- Baudouin de Hondescote, fils de Guillaume Moran, épouse Mahaut de Guînes, fille d'Arnould Ier de Guînes[94].

- François de Hondschoote, seigneur d'Hondschoote, combat et trouve la mort lors de la bataille d'Azincourt en 1415[95].

- Jacques Josse Coppens est seigneur d'Hondschoote en 1753. Né en 1711, il est armateur à Dunkerque, écuyer, seigneur d'Hersin, de Coupigny. Il a acheté Hondschoote en 1749 au prince de Hornes. En 1751, il a acheté le grand bailliage de la ville et châtellenie de Bergues. La famille Coppens est d'origine brabançonne, fixée depuis longtemps à Dunkerque. Il est l'époux de Anne Marie Bart, cousine germaine de François Cornil Bart, fils de Jean Bart, et nièce de celui-ci. Elle est morte à Dixmude le 12 février 1767 et a été enterrée dans l'église d'Hondschoote le 14 février[96]. Le frère de Jacques Josse, Robert, a été conseiller de la chambre de commerce de Dunkerque de 1757 à 1759 environ. Il avait épousé une sœur d'Anne Marie Bart[96]'[97].

- Bernard Pierre Coppens, avocat, écuyer, chevalier de l'ordre du roi, seigneur d'Hersin, Coupigny, seigneur haut justicier et gouverneur de la ville et juridiction d'Hondschoote, grand bailli héréditaire de la ville et châtellenie de Bergues, maire de Dunkerque de 1765 à 1767, lieutenant général civil et criminel de Dunkerque en 1786. Son fils, officier supérieur d'état-major, a épousé la sœur d'Alphonse de Lamartine[98].

Autres personnalités

- Adrien Cauchie, douanier et peintre sculpteur. La crèche de Noël qui est exposé dans l'église chaque année est son œuvre.

- Eugénie de Lamartine, sœur du poète Alphonse de Lamartine, était mariée à Bernard Coppens d'Hondschoote, d'une famille noble dunkerquoise. Il est enterré dans le cimetière communal.

- Émile Coornaert, historien et résistant

- Jules Demersseman, (1833-1866), flûtiste de renom et compositeur fécond, ami d'Adolphe Sax

- Philippe Jacques, baron Herwyn ( - Hondschoote ✝ - Furnes, Royaume de Belgique), homme politique français et belge des XVIIIe et XIXe siècles.

- Pierre-Antoine, comte Herwyn de Nevèle ( - Hondschoote ✝ - Paris), frère du précédent, agronome et homme politique français des XVIIIe et XIXe siècles.

- Alphonse de Lamartine

- Auguste Outters

- Jacob Peyt, meneur dans la révolte paysanne flamande qui précéda la Bataille de Cassel

- Louis Philippe Schadet (1751-1820), né à Hondschoote, homme politique, sous-préfet puis député

- Arthur Van Hecke, peintre, l'un des principaux protagonistes du Groupe de Roubaix. Arthur Van Hecke vécut longtemps avec sa compagne, Lucette, à Hondschoote. Il y est décédé le . Il est enterré à Hondschoote.

- Edmond Vansteenberghe, évêque de Bayonne, a passé une partie de sa jeunesse à Hondschoote. Ses parents et grands-parents sont enterrés dans le cimetière communal.

Jumelages

Pour approfondir

Bibliographie

- Ville de Hondschoote. Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1790, Lille, Imprimerie de Lefebvre-Ducrocq, (lire en ligne)

- Guy Jourdain, « Hondschoote », dans Congrès archéologique de France. 120e session. Flandre. 1962, Paris, Société française d'archéologie, (lire en ligne), p. 224-232

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Histoire de la ville de Hondschoote

- Communauté de Communes de Flandre (CCF)

- Hondschoote sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « proussel.voila.net/pages/noms_… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station Météo-France Dunkerque - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Hondschoote et Dunkerque », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Dunkerque - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Hondschoote et Lesquin », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Hondschoote », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction d'Dunkerque », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Louis de Baecker, Recherches historiques sur la ville de Bergues (lire en ligne), p. 128 à 131.

- Henri Piers, Histoire de la ville de Bergues-Saint-Winoc:notices historiques sur Hondschoote, Wormhoudt, Gravelines, Mardick, Bourbourg, Watten, etc., ,, Imprimerie de Vanelslandt, (lire en ligne), p. 90.

- Louis de Baecker, Recherches historiques sur la ville de Bergues (lire en ligne), p. 18 à 22.

- Alphonse Wauters,Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique, 10 volumes en 11 tomes, Bruxelles, 1866 à 1904. Tome V, Année 1258.

- A. Wauters, op. cit., Tome V, Année 1263.

- Alphonse Wauters,Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique, 10 volumes en 11 tomes, Bruxelles, 1866 à 1904. Tome VIII, Année 1303.

- Wauters, Tome VIII, Année 1309.

- Wauters, p. Tome VIII, Année 1317 (année erronée le roi Philippe meurt en 1314).

- Wauters, p. Tome VIII, Année 1318.

- Henri Piers op. cit. page 87

- Henri Piers op. cit. page 88

- Henri Piers op. cit. page 89

- Mémoire de la Société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts, 1862-1864, neuvième volume, p. 65, lire en ligne.

- Henri Piers op. cit. page 90

- Annuaire statistique du département du Nord pour l'an XI de la République 1802-1803, p. 3, lire en ligne.

- Annuaire statistique du département du Nord pour l'an XI de la République 1802-1803, p. 43, lire en ligne.

- Annuaire statistique du département du Nord pour l'an XI de la République 1802-1803, p. viij, lire en ligne.

- Annuaire statistique du département du Nord pour l'an XI de la République 1802-1803, p. ix, lire en ligne.

- Annuaire statistique du département du Nord pour l'an XI de la République 1802-1803, p. 217, lire en ligne.

- « tableau : Bataille d'Hondschoote (la) », notice no PM59000680, base Palissy, ministère français de la Culture

- Un autre tableau de la bataille de Hondschoote a été peint en 1793 par Jacques Delorge, témoin de la bataille, gravé par Avril père. Ce tableau a disparu mais il est connu par la gravure : Bataille de Hondschoote, peint par J. Delorge, gravé par Avril père.

- Henri Piers op. cit. pages 91 et 92

- Raymond de Bertrand, « Monographie de la rue David d'Angers à Dunkerque », dans Mémoire de la société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts, Années 1858-1859, p. 324, lire en ligne.

- Le Journal de Bourbourg et du canton de Gravelines, n° 744 du 2 janvier 1895

- « Journaux des marches et opérations des corps de troupe - Mémoire des hommes », sur www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr (consulté le ).

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, avril-septembre 1917, p. 59, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, avril-septembre 1917, p. 125, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde 1915-1916, p. 894, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, août 1915-septembre 1916, p. 60, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, août 1915-septembre 1916, p. 125, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, septembre 1917- février 1918, p. 45, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, août 1915-septembre 1916, p. 226, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, août 1915-septembre 1916, p. 2, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, avril-septembre 1917, p. 50, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, août 1915-septembre 1916, p. 387, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, août 1915-septembre 1916, p. 218, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, août 1915-septembre 1916, p. 222, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, août 1915-septembre 1916, p. 350, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, août 1915-septembre 1916, p. 407, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, août 1915-septembre 1916, p. 421, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, août 1915-septembre 1916, p. 354, lire en ligne.

- « Journaux des marches et opérations des corps de troupe - Mémoire des hommes », sur www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr (consulté le ).

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, août 1915-septembre 1916, p. 559, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, août 1915-septembre 1916, p. 617, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, août 1915-septembre 1916, p. 747, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, août 1915-septembre 1916, p. 821, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, janvier-avril 1917, p. 53, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, janvier-avril 1917, p. 60, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, janvier-avril 1917, p. 61, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, janvier-avril 1917, p. 94, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, avril-septembre 1917, p. 116, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, avril-septembre 1917, p. 144., lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes d'Hondschoote, septembre 1917- février 1918, p. 42, lire en ligne.

- Cent ans de vie dans la région, tome 3 : 1939-1958, La Voix du Nord éditions, hors série du 17 juin 1999, p. 59

- Mémoire de la Société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts, Année 1855, p. 227, lire en ligne; Année 1857, p.334, lire en ligne

- Mémoire de la Société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts, 1865-1866, onzième volume, p. 26-28, lire en ligne.

- Annuaire Ravet Anceau Département du Nord Année 1883

- Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles, Dictionnaire historique et biographique des généraux français : depuis le onzième siècle jusqu'en 1820, , 506 p. (lire en ligne), p. 274.

- https://reader.cafeyn.co/fr/1926576/21598216

- http://www.cc-hautsdeflandre.fr/?page_id=55

- http://cluster011.ovh.net/~cchautsdts/wp-content/uploads/2014/compterendu/CC14-01-14.pdf

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune d'Hondschoote (59309) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Nord (59) », (consulté le ).

- Christian Canivez, « Journées du patrimoine Nos dix coups de cœur », dans La Voix du Nord du 11 septembre 2020, page 46.

- « Circuit de la tour blanche », sur Cirkwi (consulté le ).

- André Du Chesne, Histoire généalogique des maisons de Guines, d'Ardres, de Gand et de Coucy et de quelques autres familles illustres, Paris, 1632, p. 65, lire en ligne.

- « Azincourt 1415 : d'où venaient les chevaliers français morts à la bataille ? ».

- Raymond de Bertrand, « Note et document inédit sur le vice-amiral François Corneille Bart », dans Mémoire de la société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts, années 1861-1862, Dunkerque, 1862, p. 355-356, lire en ligne.

- Mémoire de la Société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts, 1862-1864, neuvième volume, p. 256, lire en ligne.

- Mémoire de la Société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts, 1864-1865, dixième volume, p. 352, lire en ligne.

- Voir sur Osterburken.de & (de) Osterburken