Confort-Meilars

Confort-Meilars [kɔ̃fɔʁ mεjaʁ] (en breton : Koñforzh-Meilar) est une commune française du Cap Sizun dans le département du Finistère, en région Bretagne.

| Confort-Meilars | |

La mairie de Confort-Meilars |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Quimper |

| Intercommunalité | Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz |

| Maire Mandat |

Patrick Le Dréau 2020-2026 |

| Code postal | 29790 |

| Code commune | 29145 |

| Démographie | |

| Gentilé | Meilaristes |

| Population municipale |

873 hab. (2020 |

| Densité | 59 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 03′ 02″ nord, 4° 25′ 30″ ouest |

| Altitude | Min. 5 m Max. 96 m |

| Superficie | 14,68 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Douarnenez |

| Législatives | Septième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | https://confortmeilars.fr |

La localité doit sa notoriété à un remarquable patrimoine religieux du XVIe siècle, comprenant l'église Notre-Dame de Confort (vitraux, sablières, roue à carillons) et un imposant calvaire.

Géographie

Situation

Relief et hydrographie

Le relief de la commune de Confort-Meilars est assez accidenté : la principale ligne de hauteurs est au nord du finage communal, atteignant 96 mètres au nord-est du hameau de Lestreux, à l'ouest du château d'eau ; une seconde atteint 80 mètres entre les deux hameaux aux toponymes révélateurs de Ménez Braz et Ménez Tromillou, juste au nord du bourg de Confort et une troisième se trouve, aussi étirée est-ouest, dans la partie sud du territoire communal : elle atteint 72 mètres au sud-est du hameau de Kervoad et 69 mètres près de celui de Cosquériou. Le bourg de Confort est vers 62 mètres d'altitude et celui de Meilars, sur une petite colline, atteint une cinquantaine de mètres d'altitude.

Ces lignes de crêtes sont séparées par des vallées assez encaissées : la principale est celle du fleuve côtier Goyen, qui coule est-ouest, et forme la limite sud de la commune avec Mahalon ; ce cours d'eau entre dans la commune vers une vingtaine de mètres d'altitude et en ressort à 5 mètres d'altitude ; sa vallée est enciassée d'une trentaine de mètres par rapport au plateau avoisinant, notamment au sud du bourg de Meilars. La partie centrale de la commune est parcourue par le Ruisseau de Lochrist, affluent de rive droite du Goyen, qui entre dans la commune vers une trentaine de mètres d'altitude près du hameau de Tromillou et sert un temps de limite communale avec successivement Beuzec-Cap-Sizun, puis Pont-Croix, avant sa confluence avec le Goyen à la pointe extrême sud-ouest de la commune ; ce Ruisseau de Lochrist a pour affluent principal, sur sa rive droite, le Ruisseau du Yun, lequel parcourt le paertie nord de la commune avant de confluer avec le Ruisseau de Lochrist à l'ouest du hameau de Castellien. Un autre affluent de rive droite du Goyen parcourt la partie sud-est du territoire communal, confluant avec celui-ci au niveau du moulin de Lesvoyen.

Cinq anciens moulins à eau ont été identifiés sur le territoire communal : celui de Lesvoyen[1] (sur le Goyen) et ceux de Poulbleis, Kerstrad, Castellien et Guizec sur le Ruisseau de Lochrist[2].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Quimper », sur la commune de Pluguffan, mise en service en 1967[9] et qui se trouve à 20 km à vol d'oiseau[10] - [Note 4], où la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[11], à 11,8 °C pour 1981-2010[12], puis à 12 °C pour 1991-2020[13].

Paysages et habitat

Le paysage agraire traditionnel est le bocage avec un habitat dispersé en écarts formés de hameaux ("villages") et fermes isolées. La commune a conservé pour l'essentiel son caractère rural : l'ancien bourg de Meilars semble figé, avec pu de constructions récentes dans ses alentours, à la différence du bourg de Confort, qui a vu se construite depuis la Seconde Guerre mondiale plusieurs lotissements à l'ouest et au sud-ouest du bourg ancien. La commune est peu concernée par la rurbanisation, sauf sur les pentes exposées au sud situées entre Ménez Braz et Ménez Tromillou.

Transports

La route principale est la D 765 (ancienne Route nationale 165) qui vient de Quimper, via Douarnenez, et va jusqu'à Audierne, via Pont-Croix, traversant dans le sens est-ouest la partie centrale de la commune, et notamment le bourg de Confort, ce qui explique pour partie que celui-ci ait supplanté l'ancien bourg de Meilars, beaucoup plus isolé et desservi seulement par une route secondaire.

L'autre route d'importance notable est la D 7, au tracé ausi est-ouest, qui longe quasiment la limite nord de la commune, qui vient de Douarnenez via Poullan-sur-Mer, et poursuit en direction de Beuzec-Cap-Sizun et de la Pointe du Van.

Urbanisme

Typologie

Confort-Meilars est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [14] - [15] - [16]. La commune est en outre hors attraction des villes[17] - [18].

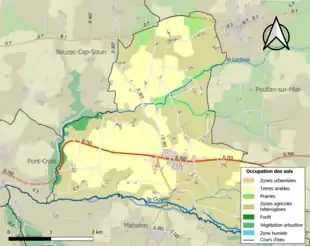

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (95,7 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (96,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (48,9 %), terres arables (41,5 %), prairies (5,3 %), zones urbanisées (2,6 %), forêts (1,8 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[20].

Histoire

Toponymie

Le nom de la localité est attestée sous la forme Meliar en 1330[21]. Dérivé de l'anthroponyme vieux-breton Maglorio, qui deviendra Magloire en français. Mais, selon une autre source, c'est saint Mélar qui serait le saint éponyme de Meilars[22].

Par décret du , la commune Meilars prend le nom de Confort-Meilars[23].

Ce nom est parfois orthographié Confors dans les documents anciens.

Préhistoire

Le tumulus de Penguilly se trouve dans un bois de pins au sud de la route menant de Poullan-sur-Mer à Beuzec-Cap-Sizun. Il est haut de 2 mètres, avec un diamètre d'une vingtaine de mètres et possède un dolmen à l'intérieur et a été décrit et fouillé pour la première fois par Paul du Châtellier en 1889, qui y trouva des débris de poteries[24], et fouillé à nouveau en 1971[25] ; il date de l'âge du bronze. Un autre tumulus, détruit, est cité en 1875 à Kerhéos, à l'ouest de Confort[26].

Des camps fortifiés avec retranchements ont été identifiés, l'un à Castellien (« double enceinte avec douves profondes »), un autre à 400 mètres au sud-est du bourg de Meilars au-dessus du moulin de Lesvoyen (« les tuiles et les débris de poterie y abondent »)[27].

Une autre enceinte fortifiée de forme quadrangulaire et d'environ 1 ha a été identifiée à Lestreux (dans le nord de la commune) au sommet d'une colline ; le mobilier qui y a été découvert permet de dater l'occupation du second âge du fer, avec une réutilisation à l'époque gallo-romaine ; des urnes cinéraires, non datées, y ont été trouvées. Le site a été depuis totalement arasé lors d'un remembrement[28].

Moyen Âge

Meilars-Confort est un découpage de l'ancienne paroisse de l'Armorique primitive de Ploelan. Au XIe siècle les Templiers fondent un lazaret à Lochrist, situé à la frontière des paroisses de Beuzec, de Pont-Croix et de Meilars, ce lazaret étant ensuite tenu par les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. La paroisse de Meilars est constituée, avant le XIVe siècle, au détriment de la paroisse de Poullan, jadis Ploelan. La paroisse de Meilars-Confort dépendait autrefois de l'ancien évêché de Cornouaille.

Plusieurs manoirs existaient à Meilars : le manoir de Meilars, habité par les seigneurs du même nom (situé à l'emplacement du presbytère) ; les manoirs de Kernonen, de Guizec[29], de Castellien, de Kervénargant, de Lesmeilars[30].

Temps modernes

La chapelle Notre-Dame-de-Confort est édifiée entre 1528 et 1544 par Alain III de Rosmadec, seigneur de Pont-Croix, et son épouse Jeanne du Chastel (représentée sur l'Arbre de Jessé de la maîtresse-vitre) ; elle est ornée de nombreuses carvelles sculptées (car ce seigneur était aussi maître de barques et armateur), ainsi que d'une roue à carillons[22].

Le manoir de Kervenargant appartient en 1446 à Guillaume Louyt, en 1536 à Marguerite de Saint-Juzel, en 1572 à Tanguy de Rosmadec, marquis de Pont-Croix ; en 1735 il est possédé par la famille Le Bahezre, puis, vers 1770, par Joseph Beaussier, seigneur de l'Isle et, lors de la Révolution, par Xavier du Rocheret[31].

En 1736 un incendiaire, Allain Le Fur, âgé de 29 ans, sans domicile fixe, qui avait mis le feu, de nuit, à plusieurs maisons des paroisses de Meilars et Poullan, fut condamné par la prévôté de Quimper « à la question ordinaire et extraordinaire, puis à être pendu et étranglé sur une place publique de la ville, portant un écriteau avec la mention : incendiaire » et son cadavre sera exposé aux environs du bourg de Poullan à l'endroit le plus éminent »[32].

En 1751 la paroisse de Meilars comptait 34 métiers de tisserands ; on y cultivait principalement comme céréales le seigle et l'avoine[33].

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Meillard [Meilars] de fournir 18 hommes et de payer 118 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[34].

Vers la fin de l'Ancien Régime la chapelle Notre-Dame-de Confort était, avec 1000 livres de revenus annuels estimés, la sixième de l'évêché de Cornouaille pour le montant de ses revenus constitués essentiellement par les offrandes des pèlerins, donc probablement le sixième pèlerinage[Note 6] le plus fréquenté de l'évêché[35].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Meilars en 1778 :

« Meillans ; à cinq lieues un huitième à l'Ouest-Nord-Ouest de Quimper, son évêché et son ressort ; à 43 lieues un tiers de Rennes et à une lieue de Pont-Croix, sa subdélégation. On y compte 900 communiants[Note 7] ; la cure est à l'alternative. La rivière de Pont-Croix arrosé ce territoire, qui est très exactement cultivé[36]. »

En septembre-octobre 1779 une épidémie de dysenterie fit 82 morts dans la paroisse de Meilars ; certains jours on porta en terre 7 ou 8 cadavres à la fois ; ordre fut donné de les enterrer sans cérémonie à l'église pour diminuer les risques de contamination[37].

Révolution française

La paroisse de Meylars [Meilars], qui comprenait alors 110 feux, tint son assemblée électorale le en la sacristie de l'église paroissiale, en présence de 55 paroissiens, sous la présidence de Pierre Cudennec, notaire à Pont-Croix ; cette assemblée rédigea son cahier de doléances[38] fortement inspiré de celui de Mahalon et élit deux délégués, Jean Gloaguen[Note 8] et Guillaume Claquin[Note 9], pour la représenter à l'assemblée du tiers-état de la sénéchaussée de Quimper au printemps 1789[39].

La nouvelle commune fut dénommée Meillars en 1793 (englobée dans le canton de Pont-Croix) et Meilars en 1801[40]. Alain Pennaneach [Pennanec'h], recteur de Meilars depuis le fut prêtre réfractaire ; il se réfugia à Briec dont il était originaire avant d'être arrêté ; il fut remplacé par Hervé Calvez, prêtre constitutionnel ; la chapelle de Confort fut vendue, de même que le presbytère, la chapelle Saint-Jean et divers biens appartenant aux deux fabriques de Confort et de Meilars, comme biens nationaux ; mais les paroissiens s'entendirent et, aidés d'un négociant de Brest, Jean-Maurice Pouliquen[Note 10], parvinrent à racheter les deux chapelles, qui furent toutefois désaffectées pour le culte[33].

Le calvaire de Confort, qui était l'un des plus beaux calvaires bretons, fut vandalisé pendant la Révolution française[41]. Les statues de apôtres disposées dans des niches, ont été détruites. Elles ont été remplacées en 1870 par des statues plus grandes signées du sculpteur Yan Larhantec[42].

Des députés girondins en fuite, dont Charles Jean Marie Barbaroux et Jean-Baptiste Louvet, hébergés un temps au presbytère de Locmaria, furent cachés ensuite en septembre 1793 au manoir de Kervénargant en Meilars avant de gagner Lanvéoc afin de fuir vers Bordeaux à bord du brick L'Industrie (Barbaroux fut pris et guillotiné, Louvet parvint à se sauver)[43]. Émile Souvestre, dans Le Finistère (1836) a écrit à propos du manoir de Kervénargan : « On y lisait encore, il y a une trentaine d'années, sur un panneau de cheminée, des vers de Barbaroux écrits au crayon par lui-même[22].

Jacques Cambry écrit que « le pont [sur le Goyen ] qu'on trouve ente Meilard [Meilars] et Mahalon est impraticable »[44].

Le XIXe siècle

Alain Pennaneach, l'ancien recteur de Meilars, reprit son ministère dans la paroisse en 1802 et entreprit de réparer les ruines provoquées par la Révolution dans les chapelles de Confort et de Saint-Jean ; il décéda âgé de 64 ans le à Confort en Meilars[45].

L'abbé Victor Rochedreux, né en 1756 à Concarneau, vicaire réfractaire de Mahalon, fut déporté en Espagne ; il créa en 1807 une école au manoir de Tréfrest en Pont-Croix ; lorsqu'il devint en 1810 recteur de Meilars, il transforma son presbytère en véritable petit séminaire. L'établissement ferma en 1812 en raison du départ du prêtre, qui fut par la suite recteur de L'Île-Tudy ; il rouvrit un temps en 1819, mais trop exigu (en mars 1820, les 47 élèves (78 élèves en janvier 1821) dormaient à deux par lit) et très délabré, il fut remplacé en 1823 par celui créé alors à Pont-Croix[41] - [22] - [46].

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Meillars en 1853 :

« Meillars (sous l'invocation de saint Mélar ou Meler) : cm une formée par l'ancienne paroisse de ce nom ; aujourd'hui succursale. (...) Principaux villages : Lestreux, Kermeur, Castellien, Les-Meilar, Kerhoanton, Kervoal, Keryaouen. Superficie totale 1 467 ha, dont (...) terres labourables 553 ha, prés et pâturages 99 ha, bois 63 ha, vergers et jardins 25 ha, landes et incultes 677 ha (... ). Moulins 5 (Castellien, Poulbley, Buzec, Lezvoayen ; à eau). (...) Cette commune a appartenu d'abord au canton de Douarnenez ; elle appartient aujourd'hui à celui de Pont-Croix. Outre l'église, il y a les chapelles Saint-Jean et de Comfort. Cette dernière est un édifice très remarquable, ainsi que son calvaire triangulaire chargé de sculptures en granite. À chacune de ces églises il y a un pardon d'un jour. La route royale n° 165, dite de Nantes à Audierne, traverse cette commune de l'est à l'ouest. Il y a foire à Comfort le 15 mai ; le premier lundi qui suit le premier dimanche de juillet ; le 7 septembre. Géologie : constitution granitique. On parle le breton[47]. »

Le calvaire de Confort, vandalisé pendant la Révolution française, fut restauré en 1870 par le sculpteur Yan Larhantec.

Le pardon de Notre-Dame-de-Confort existait déjà en 1900, comme en témoigne une photographie.

Louis Caradec : Kermesse bretonne (1850).

Louis Caradec : Kermesse bretonne (1850). Dominique-Marie Dupé : Les séminaristes de Pont-Croix en pèlerinage à Notre-Dame de Confort (évêché de Quimper, vers 1850).

Dominique-Marie Dupé : Les séminaristes de Pont-Croix en pèlerinage à Notre-Dame de Confort (évêché de Quimper, vers 1850)..jpg.webp) Confort : le pardon des enfants, la procession (vers 1900).

Confort : le pardon des enfants, la procession (vers 1900).

L'école de hameau de Confort

Fin XIXe, la construction de 67 écoles de hameaux a été autorisée dans le Finistère par deux décrets :

- le décret du qui a délégué une subvention pour 18 écoles de hameaux sur l'arrondissement de Quimperlé ; toutes ont été bâties ;

- le décret du qui a délégué une subvention pour 50 écoles de hameaux sur les quatre autres arrondissements du département (Brest, Châteaulin, Morlaix, Quimper) à choisir dans les communes « dont le territoire est le plus étendu et les ressources les plus restreintes » ; 49 ont été bâties dont celle de Confort[48].

La Belle Époque

L'école des filles de Meilars est laïcisée en vertu de la loi sur les congrégations par arrêté du préfet du Finistère en date du [49]. Le projet de construction d'une nouvelle école communale de filles est mis en adjudication en 1905[50].

Le manoir de Kervénargant et son domaine d'une trentaine d'hectares, aini que la métairie de Kervénargant et ses 20 hectares, la tenue à domaine congéable de Lézourégan et Kervoal d'une superficie de 12 hectares (en Poullan) et deux autres tenues à domaine congéable de 9 et 6 ha respectivement, ainsi qu'une maison de ville située à Douarnenez, sont mises en vente par adjudication volontaire en 1906[51].

En 1912, l'église Saint-Mélar de Meilars, qui fut église paroissiale jusqu'en 1910, menaçait de s'écrouler ; des travaux importants permirent de la sauver[52]. Mais la décision de faire les travaux n'alla pas sans polémiques : « L'église de Meilars (...) est une des plus anciennes de Bretagne, celle peut-être où apparaît la première pensée de l'art roman breton. En décembre 1911 le terrible ouragan qui s'était abattu sur la région laissa l'église dans l'état le plus lamentable. Le conseil municipal se réunit d'urgence et décide (...) de voter une somme de trois mille francs pour la restauration de l'église ». Le préfet demande que le curé fasse une souscription pour financer les travaux. Il réunit péniblement 300 francs. La nouvelle municipalité élue dans l'intervalle (me maire étant toujours Guillaume Bariou) ne consentit qu'un budget de 300 francs également... crédit qui fut refusé par le préfet. Pendant ce temps « les murs de l'église sont lézardés de toutes parts, les pignons se déversent vers l'extérieur, entraînant les voûtes des ouvertures dont les meneaux disloqués menacent de tomber ; l'eau rentre à l'intérieur par les croisées béantes, par les appuis brisés et par les toitures complètement pourries et en grande partie privées d'ardoise (...). Dans trois mois, peut-être avant, au premier orage, il faudra jeter bas l'église de Meilars, où l'on priait depuis plus de huit cents ans ! »[53].

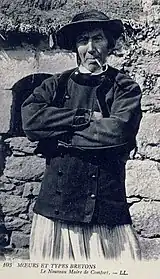

.jpg.webp) Le maire de Meillars en costume breton vers 1900.

Le maire de Meillars en costume breton vers 1900..jpg.webp) Confort-Meilars : le pardon des enfants vers 1900.

Confort-Meilars : le pardon des enfants vers 1900.

Paysans au marché de Confort vers 1910 (carte postale ND Photo).

Paysans au marché de Confort vers 1910 (carte postale ND Photo).

La Première Guerre mondiale

_%C3%89glise_Saint-M%C3%A9lar_10.JPG.webp)

Le monument aux morts de Confort-Meilars porte les noms de 50 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale : 3 (Guillaume Bourhis, Jean Guillaume Claquin, Jean Helouët) sont des marins disparus en mer ; 3 sont morts en Belgique dont deux (Jean Guillou et Jean Marie Leildé) à Rossignol le et un (Guillaume Trévidic) à Dinant le , donc après l'armistice ; 2 sont morts dans les Balkans dans le cadre de l'expédition de Salonique (Jean Pierre Leildé en Grèce en 1916 et Jean Yves Castrec en Serbie en 1917) ; Jean Savina a été tué à Achi-Baba (Turquie) lors de la Bataille de Sedd-Ul-Bahr ; 2 (Jean Guillaume Le Bihan, Jean Marie Le Bihan) sont morts alors qu'ils étaient prisonniers en Allemagne ; la plupart des autres sont morts sur le sol français (parmi ceux-ci, Jean Bariou[Note 11] et Jean Le Moan[Note 12] ont été décorés de la Médaille militaire et de la Croix de guerre, Albert Trividic de la Médaille militaire, Jean Boudigou et Jean Yves Castrec de la Croix de guerre ; Pierre Gloaguen, lieutenant au 118e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Cuperly (Marne), a été fait chevalier de la Légion d'honneur)[54].

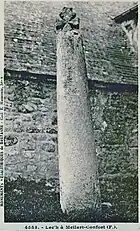

Le monument aux morts de Meilars, situé dans le placître de l'église paroissiale, est une ancienne stèle tronconique gauloise en granite dont la base est intégré dans un socle en kersantite ; sculpté par Brénéol, d'Audierne, il est surmonté d'une croix militaire. Il a été inauguré le [55].

L'Entre-deux-guerres

Confort vers 1920 (carte postale Villard).

Confort vers 1920 (carte postale Villard). Paysannes fileuses de lin (ou de chanvre) à Confort vers 1920.

Paysannes fileuses de lin (ou de chanvre) à Confort vers 1920. Deux personnes âgées devant le calvaire de Confort vers 1920 (carte postale Villard).

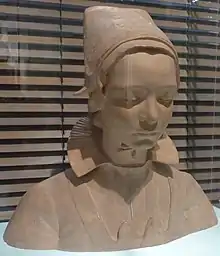

Deux personnes âgées devant le calvaire de Confort vers 1920 (carte postale Villard). Paul-François Berthoud : Femme de Confort-Meilars (sculpture, vers 1920, musée départemental breton).

Paul-François Berthoud : Femme de Confort-Meilars (sculpture, vers 1920, musée départemental breton).

La Seconde Guerre mondiale

Des coups de feu ayant été tirés dans la nuit du 3 au , la population de Meilars fut rassemblée le 4 mai au matin sur la place publique ; Jean Le Goff et son fils, boulangers, furent arrêtés et leur maison incendiée[56].

Le monument aux morts de Confort-Meilars porte les noms de 16 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ; parmi elles Jean François Le Goff, Jean Guillaume Le Goff et Guillaume Savina, tous trois morts en déportation, le premier le à Melk (Autriche), le second le au camp de concentration de Neuengamme (Allemagne), le troisième à une date et en un lieu inconnus ; deux (Jean Marcel Claquin[Note 13] et Guillaume Gloaguen[Note 14]) sont des marins morts en mer ; Yves Bariou est décédé le en Allemagne[54].

L'après Seconde Guerre mondiale

Un soldat originaire de Confort-Meilars (Roger Celton) est mort pour la France pendant la guerre d'Algérie[54].

De Meilars à Confort-Meilars

À la suite d'une demande effectuée en 1995, par décret du , la commune de Meilars a pris le nom de Confort-Meilars[23], ce changement de nom se justifiant en raison de l'importance croissante du hameau de Confort, bien situé sur une route départementale fréquentée (la D 765, ancienne route nationale 165), et du déclin de l'ancien bourg de Meilars, beaucoup plus isolé. En fait cette nouvelle dénomination était spontanément en usage dès la fin du XIXe siècle[57].

La transformation d'une ancienne décharge en biotope à vocation paysagère

L'ancienne carrière de Ker'Houanton, devenue ensuite une décharge à ciel ouvert, accueillant notamment des mâchefers, a été réhabilitée par la plantation d'arbres de diverses essences forestières, ainsi que des pommiers à cidre, afin d'y créer un biotope diversifié accueillant notamment des oiseaux[58].

Politique et administration

Liste des maires

Démographie

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Église Notre-Dame-de-Confort de Meilars

La chapelle Notre-Dame-de-Confort est construite sous François Ier, entre 1528 et 1544. Elle a été fondée par Alain III de Rosmadec, marquis de Pont-Croix et comte de Molac, et son épouse, Jeanne du Chastel. Elle présente toutes les caractéristiques de la première période du style ogival[62]. Alain III de Rosmadec a son portrait sur un vitrail, datant du XVIe siècle, de l'église. Au XVIe siècle l'église est très fréquentée par les pèlerins, et plus encore au XVIIe siècle après les prédications du Père Maunoir et l'octroi le par le pape Innocent XI d'une bulle d'indulgence en faveur des pèlerins afin de favoriser la reconstruction de la chapelle victime d'un incendie l'année précédente[63].

L'extérieur se distingue par le grand nombre d'ouvertures, des fenêtres surmontées de frontons triangulaires ornés de crosses végétales, de croix et de bouquets trilobés. La façade sud fut restaurée en 1707 et la tour du clocher en 1736.

La chapelle fut vendue comme bien national le 29 prairial an III () ; elle redevint chapelle après la Révolution française et devint église paroissiale en 1910. Elle a été classée monument historique le [63].

L'église abrite une grande roue à carillons qui surplombe le chœur et dont le cercle en bois est recouvert de douze clochettes. Les fidèles la font tourner et sonner à la messe, le dimanche, mais aussi pour les baptêmes et les mariages. Elle aurait le pouvoir miraculeux de redonner la parole aux enfants muets ou affectés d'un défaut d'élocution. L'origine de cette pratique serait un antique rituel en usage dans l'ancienne Armorique[64].

L'extérieur de l'église Notre-Dame de Confort.

L'extérieur de l'église Notre-Dame de Confort. Les détails du calvaire.

Les détails du calvaire.

Église Notre-Dame-de-Confort : la nef.

Église Notre-Dame-de-Confort : la nef. Statue de Notre-Dame de Confort et ex-votos de remerciement.

Statue de Notre-Dame de Confort et ex-votos de remerciement. Statue de saint Tugen

Statue de saint Tugen

Vitrail : scènes de la vie de la Sainte Famille.

Vitrail : scènes de la vie de la Sainte Famille. La sablière sculptée et la roue à carillons.

La sablière sculptée et la roue à carillons.

Gustave Geffroy a décrit la roue à carillons en 1905 : « Cette roue, garnie de clochettes, accrochée à la voûte de la chapelle, est mise en mouvement par le sacristain lorsqu'un fidèle à déposé son offrande dans un tronc spécial. (...) Le carillon appelle, de ses sons cristallins, les bénédictions du ciel sur le donataire. Cette roue est, dit-on, une des dernières de ce genre qui existent en France, sinon la dernière[65].

Église Saint-Mélar à Meilars

Cette église, dédiée à saint Mélar, a été construite pour partie au XIIIe siècle et est caractéristique du style architectural de l'école de Pont-Croix[66]. Elle est ainsi décrite en 1912 : « Au côté sud, on voit une modeste sacristie, puis un portique voûté en arcs d'ogives et précédé d'une arcade ajourée, offrant dans sa simplicité un bel exemple de l'architecture bretonne au Moyen Âge . La façade ouest est surmontée d'un clocher bâti en 1837 sur les plans de l'architecte Bigot ; le principal caractère qu'il présente est celui d'être assis des deux côtés Est et Ouest sur des corniches en encorbellement . En cette façade Ouest, à savoir au pignon sous le clocher, se trouve une porte basse du XIIIe siècle, malheureusement un peu enterrée. (...) À chaque côté de la nef, au bas de l'église, le visiteur voit devant lui trois arcades bien conservées, qui sont visiblement du roman le plus primitif. Autrefois, du côté du chœur, il existait d'autres arcades de la même époque : on en aperçoit encore les traces dans les constructions remaniées aux XVIIe siècle et XVIIIe siècle. Les travées qui restent sont étroites et peu élevées ; elles semblent remonter au XIIe siècle, et sont antérieures à l'église de Pont-Croix , type achevé de cette architecture (...). Enfin, l'on voit la riche ornementation des bases des colonnes, toutes variées (...) »[67].

L’église Saint-Mélar est au centre de l'enclos paroissial, accessible par un portail flanqué de deux piliers et deux échaliers, et accueille toujours le cimetière[68], une croix monumentale en granite et une stèle christianisée remaniée en monument aux morts[69].

_%C3%89glise_Saint-M%C3%A9lar_01.JPG.webp) Église Saint-Mélar: vue extérieure d'ensemble.

Église Saint-Mélar: vue extérieure d'ensemble._%C3%89glise_Saint-M%C3%A9lar_07.JPG.webp) L'église Saint-Mélar vue du sud.

L'église Saint-Mélar vue du sud._%C3%89glise_Saint-M%C3%A9lar_03.JPG.webp) Église Saint-Mélar : le porche sud.

Église Saint-Mélar : le porche sud._%C3%89glise_Saint-M%C3%A9lar_10.JPG.webp) Église Saint-Mélar et monument aux morts.

Église Saint-Mélar et monument aux morts._%C3%89glise_Saint-M%C3%A9lar_09.JPG.webp) Église Saint-Mélar : le cadran solaire au pignon du porche sud.

Église Saint-Mélar : le cadran solaire au pignon du porche sud.

L'église abritait des statues anciennes de saint Mélar, sainte Catherine, saint Michel, saint Guinal (en évêque), saint Sébastien et d'une Vierge à l'Enfant. Elle abrite aussi l'enfeu de la famille de Rospiec.

Le mobilier a beaucoup souffert depuis le transfert de la paroisse à Confort. Les fonts baptismaux, qui datent du XVIe siècle ou du XVIIe siècle ont été déménagés dans l’église de Plougastel-Daoulas après la Seconde Guerre mondiale. La chaire à prêcher, démontée, a été longtemps laissée à l’abandon dans l’humidité. Mais d'importants travaux de restauration ont été entrepris à partir de 1997[70].

Calvaire de Confort

Imposant calvaire, classé au titre de monument historique en 1914. De forme triangulaire pour une longueur de quelque 5,3 mètres, en granit, il date du XVIe siècle[71]. A la Révolution, les statues des apôtres qui occupaient les niches disparaissent, et sont retrouvées décapitées en 1849. En 1870, le sculpteur Yann Larc'hantec en sculpte de nouvelles, de 1, 7 mètre, qu'il fait poser sur le socle du calvaire, au pied de la croix. Ce Christ en croix est foudroyé en 1978 et refait par Pierre Floc'h[72]. L'ensemble fait l'objet d'une restauration en 2017[73].

_(1).jpg.webp) Calvaire de l'Église Notre-Dame (Confort-Meilars) (1)

Calvaire de l'Église Notre-Dame (Confort-Meilars) (1)_(2).jpg.webp) Calvaire de l'Église Notre-Dame (Confort-Meilars) (2)

Calvaire de l'Église Notre-Dame (Confort-Meilars) (2)_(4).jpg.webp) Calvaire de l'Église Notre-Dame (Confort-Meilars) (4)

Calvaire de l'Église Notre-Dame (Confort-Meilars) (4)

L'ancienne chapelle Saint-Jean-Trophilion

Cette chapelle a été complètement démolie en 1928. Elle s'élevait non loin du village de Kersa et mesurait une douzaine de mètres de longueur sur six de largeur[74]. La façade Sud était surmontée d'un campanile portant l'inscription : "1634 Le Gall Fab". Le pardon y était célébré le jour de la Saint-Jean-Baptiste. On y fêtait aussi saint Marc qui avait autrefois, une petite chapelle dans le même enclos. La fontaine dite de saint Marc existe toujours tout près de l'emplacement de Saint-Jean-Trophilion[75].

Le manoir de Kervénargant

Le manoir de Kervénargant est à environ 1 km au sud du bourg de Poullan, il est toutefois situé en Meilars. Il est ainsi décrit en 1937 par Louis Le Guennec : « L'habitation est complètement enfoncée sous les arbres. On y arrive par une longue avenue herbeuse, formée par une quadruple rangée de vieux hêtres. Au bout se dresse la façade grise d'un haur mur encadré par deux tourelles aux toits en éteignoir. Ce mur est percé de deux portes à ogives tréflées, l'une haute et large pour les voitures, l'autre étroite et plus basse pour les piétons » ; l'auteur raconte dans la suite de l'article le détail de l'histoire de ce manoir dont la première trace écrite remonte à 1442, alors possédé par un certain Guillaume Louyt ; en 1633 il est la propriété de Pierre Jegado, écuyer de la petite écurie du Roi, capitaine garde-côtes de l'évêché de Cornouaille et qui servit Louis XIII, notamment lors de la Bataille navale de Saint-Martin-de-Ré en octobre 1622 où il commandait deux pataches armées. Le manoir devint bien national le et est acquis par Jean-Maurice Pouliquen, armateur à Brest, lequel restitua le manoir à ses propriétaires précédents, la famille de Jouvencel, à leur retour d'émigration (leur fille Louise de Jouvencel est née à Londres). Le manoir est surtout connu pour avoir servi de refuge temporaire à 5 députés girondins en fuite en septembre 1793[76].

Autres

- Camp du moulin de Lesvoyen ; enceinte du haut Moyen Âge et hypothétiquement gallo-romaine[77].

- Enceinte quadrangulaire du Kastellien ; occupée à l'âge du fer, à l'époque gallo-romaine et au haut Moyen Âge[77].

- Croix de chemin entre Confort et Meilars.

Croix de chemin entre Confort et Meilars.

Croix de chemin entre Confort et Meilars.

Voir aussi

Bibliographie

- Corentin Parcheminou (abbé), Meilars-Confort : ses monuments son histoire, Cornouaillaise, Quimper, 1933, 90 p. (réédité en 2003 sous le titre Meilars-Confort : Ses monuments, son histoire. Mahalon, une paroisse finistérienne, dans la collection « Monographies des villes et villages de France »)

Liens externes

- Les « objets immobiliers », « objets mobiliers », « illustrations », d'après l'Inventaire général du patrimoine culturel du ministère de la Culture

- Confort-Meilars sur topic-topos

- Confort-Meilars sur les mégalithes du monde

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Derrière, par ordre d'importance, Notre-Dame de Bulat à Pestivien (2 100 livres de revenus), Notre-Dame du Ménez-Hom à Plomodiern (1 700 livres), Notre-Dame de Kerdévot à Ergué-Gabéric (1 450 livres), Notre-Dame de Kergoat à Quéménéven (1 350 livres) et Sainte-Barbe au Faouët (1 140 livres).

- Personnes en âge de communier.

- Jean Gloaguen, né le à Pont-Croix, cultivateur, décédé le à Lichouarn en Meilars.

- Guillaume Claquin, né le à Lestrogan en Mahalon, décédé le à Meilars.

- Jean-Maurice Pouliquen, né le à Brest (paroisse Saint-Louis), négociant, maire de Brest entre 1800 et 1802, décédé le à Brest.

- Jean Bariou, canonnier au 228e régiment d'artillerie de campagne, mort des suites de ses blessures le à l'hôpital complémentaire no 63 à Mesgrigny (Aube).

- Jean Le Moan, soldat au 154e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Blercourt (Meuse).

- Jean Marcel Claquin, marin à bord du cuirassé Bretagne, mort le lors de l'Attaque anglaise de Mers el-Kébir.

- Guillaume Gloaguen, mort le lors du naufrage du cargo Casamance à l'embouchure de la Tamise.

- Guillaume Savina, né le à Meilars, décédé le à Mézirvin en Meilars.

- Probablement Guillaume Le Pellay, né le à Keranton en Meilars, décédé le à Lesconil en Poullan

- Probablement Pierre Le Brun, né le à Gouletquer en Pouldergat, décédé le à Trébeuzec en Meilars.

- Guillaume Lappart, né le à Meilars, décédé le à Meilars.

- Hervé Pichavan, né le à Meilars, décédé le à Meilars.

- Gourgon Thomas, né le à Plovan, décédé le au moulin de Lesvoayen en Meilars.

- Probablement Jean Claquin, né le à Brigodonou en Mahalon, décédé le au bourg de Confort.

- Jean François Souben, né le à Meilars, décédé le au bourg de Meilars.

- Guillaume Le Moan, né le à Meilars, décédé le à Kervoal en Meilars.

- Henri Bariou, né le à Kervoal en Meilars, décédé le à Meilars.

- Hervé Scuiller, né le à Tromillou en Meilars, décédé le à Tromillou en Meilars.

- Guillaume Bariou, né le à Penguilly en Meilars, décédé le à Penguilly en Meilars.

Références

- « Moulin à eau, Lesvoyen (Confort-Meilars) », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

- « Les moulins (Confort-Meilars) », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station météofrance Quimper - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Confort-Meilars et Pluguffan », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Hervé Abalain, « Noms de lieux bretons - Page 83, Editions Jean-paul Gisserot » (ISBN 2877474828, consulté le ).

- Serge Duigou et Jean-Michel Le Boulanger, Cap-Sizun : Au pays de la pointe du Raz et de l'île de Sein, Palantines, coll. « Histoire et géographie contemporaine », , 239 p. (ISBN 2-911434-45-5) (BNF 39994917).

- Décret du 1er février 2001 portant changement de nom de communes sur Légifrance.

- Paul du Châtellier, "Les époques préhistoriques et gauloises dans le Finistère", Paris, 1889

- Josick Peuziat et Jacques Briard, « Le tumulus de Penguilly en Meilars », Annales de Bretagne, no 79, (lire en ligne, consulté le ).

- Émile Cartailhac, : Dictionnaire archéologique de la Gaule : époque celtique, t. 2 : H-Z, Paris, Imprimerie nationale, (lire en ligne), page 175.

- Paul du Châtellier, « Le tumulus de Kerlan-en-Goulien (Finistère) », Revue archéologique, , page 223 (lire en ligne, consulté le ).

- Patrick Maguer, « Les enceintes fortifiées de l'âge du fer dans le Finistère », Revue archéologique de l'Ouest, no 13, (lire en ligne, consulté le ).

- « Ferme, Guizec (Confort-Meilars) », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

- « Les anciens manoirs de Meilars-Confort », sur infobretagne.com (consulté le ).

- Chanoine Henri Pérennès, "Poullan, monographie de la paroisse", 1941, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33470047.r=Kervenargant?rk=536483;2

- Docteurs Armand Corre et Paul Aubry, Documents de criminologie rétrospective (Bretagne, XVIIe et XVIIIe siècles), Lyon, A. Storck, (lire en ligne), page 154.

- « Meilars pendant la Révolution », sur infobretagne.com (consulté le ).

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f7.image.r=Plovan?rk=21459;2

- Jean Savina, Le clergé de Cornouaille à la fin de l'Ancien Régime et sa convocation aux États généraux de 1789, Quimper, Impr. Mme J. Bargain, (lire en ligne), page 113.

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, vol. 2, Nantes, Vatar Fils Aîné, (lire en ligne), page 489.

- « Étymologie et histoire de Meilars-Confort », sur infobretagne.com (consulté le )

- « Cahier de doléances de Meilars en 1789 », sur infobretagne.com (consulté le )

- "Archives parlementaires de 1787 à 1860 ; 2-7. États généraux ; Cahiers des sénéchaussées et bailliages", série 1, tome 5, 1879, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k49520z/f514.image.r=Plovan?rk=4206029;2

- « Confort-Meilars », sur cassini.ehess.fr (consulté le ).

- Jean Rohou, Catholiques et Bretons toujours ? : essai sur l'histoire du christianisme en Bretagne, Brest, éditions Dialogues, , 534 p. (ISBN 978-2-918135-37-1).

- L'article comporte une coquille, il faut lire 1870, et non 1970. | http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/calvaire-carillon-et-clochettes-allez-y-12-08-2016-6033967.php

- « Les Girondins à Kervenargant », sur infobretagne.com (consulté le ).

- Jacques Cambry, "Voyage dans le Finistère ou État de ce département en 1794 et 1795", Imprimerie-Librairie du Cercle Social, an VII (1799).

- « Meilars après la Révolution », sur infobretagne.com (consulté le ).

- « Rochedreux et ses successeurs à Meilars », sur infobretagne.com (consulté le ).

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, Rennes, Deniel, (lire en ligne), pages 24-25.

- Marie-Paule et Bernard Kernéis, Les écoles de hameaux : deux programmes d' envergure à la fin du XIXe siècle dans le Finistère, revue "Le Lien", Centre généalogique du Finistère, n° 151, septembre 2019. Site des auteurs http://www.roch-gad.eu

- « Instruction publique. Laïcisation d'écoles », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Commune de Meilars. Projet de construction », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- Maître Donnart, notaire à Pont-Croix, « Petite annonce », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- Journal La Croix du 6 février 1913, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2585269/f2.image.r=Meilars?rk=214593;2

- Franc-Nohain, « Propos d'actualité. L'administration vigilante », Le Mémorial des Vosges : politique, agriculture, industrie, commerce, (lire en ligne, consulté le ).

- « Finistère », sur MemorialGenWeb (consulté le ).

- « Meilars. Inauguration du monument aux morts », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- Éric Rondel, "Crimes nazis en Bretagne (septembre 1941-août 1944)",éditions Astoure, 2012, (ISBN 978-2-36428-032-8).

- « L'histoire de Confort-Meilars », sur Kalys Web, (consulté le ).

- À Confort- Meilars une ancienne décharge transformée en biotope, journal Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, n°du 26 février 2021, https://www.letelegramme.fr/finistere/meilars-confort/a-confort-meilars-une-ancienne-decharge-transformee-en-biotope-a-vocation-paysagere-25-02-2021-12710194.php .

- « Municipales à Confort-Meilars. Patrick Le Dréau élu maire », Ouest-France, (lire en ligne).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Abbé L. Rolland, « L'église de Meilars », Bulletin diocésain d'histoire et d'archéologie, (lire en ligne).

- René Couffon, « Meilars. L'église Notre-Dame de Confort », Congrès archéologique de France : séances générales tenues ... par la Société française pour la conservation des monuments historiques, (lire en ligne, consulté le ).

- Jean-Yves Cordier, « La Roue à carillon de Confort-Meilars, celles de Locarn et de Priziac . », sur aile.com, Le blog de jean-yves cordier, (consulté le ).

- Gustave Geffroy, La Bretagne, Paris, Hachette, , page 402.

- « Eglise Saint-Melar », sur Sortir en Bretagne.

- « L'église de Meilars », Journal L'Univers, (lire en ligne, consulté le ).

- « Église Saint-Mélar, Meilars (Confort-Meilars) », sur patrimoine.region-bretagne.fr, (consulté le ).

- « Église Saint-Mélar, Meilars (Confort-Meilars) », sur pop.culture.gouv.fr (consulté le ).

- « MEILARS, ÉGLISE SAINT-MÉLAR », sur sauvegardeartfrançais.fr (consulté le ).

- Collectif, Le patrimoine des communes du Finistère, éditions Flohic, 1998, tome 2, p. 1159.

- René Couffon, Diocèse de Quimper et Léon, Nouveau répertoire des Églises et chapelles, édition 1988, p. 206.

- Article du Télégramme de Brest du 13 janvier 2017 , consulté le 18 août 2019.

- « Les églises et chapelles (Confort-Meilars) », sur patrimoine.region-bretagne.fr, (consulté le ).

- « Meilars-Confort », sur infobretagne.com (consulté le ).

- Louis Le Guennec, « Le manoir de Kervénargant en Meilars », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- L'ouest de la Cornouaille dans les tourments de l'histoire, guide de découverte sur le patrimoine fortifié du Pays Bigouden, du Cap-Sizun et du Pays de Douarnenez, Syndicat Mixte, Pointe du Raz, (ISBN 9782952581004), p. 2, et voir : Plan d'interprétation du patrimoine bâti de l'ouest de la Cornouaille.