Campagne d'Allemagne (1813)

La campagne d'Allemagne, dont la campagne de Saxe est la partie centrale, est la suite de la campagne de Russie de 1812 et précède la campagne de France de 1814. Appelée en allemand « Guerre de libération », elle se déroule au cours de l'année 1813 et constitue le véritable tournant de la guerre liée à la Sixième Coalition. Les États allemands soumis par Napoléon, devant ses premières défaites, se retournent contre lui l'un après l'autre et se joignent à la Sixième Coalition autour de la Russie. Après la bataille de Leipzig, du 16 au 19 octobre, l'armée française vaincue doit se replier vers la France.

| Date | janvier- |

|---|---|

| Lieu | Entre le Niémen et le Rhin |

| Issue | Victoire des Alliés décisive, perte de l'Allemagne pour l'Empire Français et ouverture de la Campagne de France (1814) |

|

| Napoléon Ier | • Mikhaïl Koutouzov • Gebhard von Blücher • Charles de Suède (Bernadotte) • Karl Philipp de Schwarzenberg |

| 823 100 hommes | 1 895 000 hommes |

| 194 835 morts | 238 000 morts |

Batailles

- Sainte-Croix-en-Plaine

- Metz

- Besançon

- Saint-Avold

- 1re Saint-Dizier

- Brienne

- La Rothière

- Hoogstraten (de)

- Anvers

- Berg-op-Zoom

- Courtrai

Contexte

L'Empire français en difficulté

Le , quelques jours après la bataille de la Bérézina, Napoléon laisse le commandement de ce qui reste de la Grande Armée à Murat (qui le laisse à son tour au vice-roi d'Italie Eugène de Beauharnais) et rejoint précipitamment la France pour réunir une nouvelle armée de jeunes conscrits. En effet, sa situation devient critique : les Russes, comptant sur le prochain retournement de la Prusse et des autres États allemands, traversent le Niémen à la poursuite de la Grande Armée en Europe centrale.

Par ailleurs, le conflit en Espagne tourne au désastre : Wellington, à la tête d'une armée anglo-hispano-portugaise, remporte une série de victoires sur les maréchaux de Napoléon et se rapproche de jour en jour du sud de la France, en particulier à Vitoria le .

Le , Jean-Baptiste Bernadotte, maréchal de Napoléon devenu prince héritier et souverain effectif de la Suède, noue une alliance avec la Russie sans déclarer officiellement la guerre à la France. Son armée se prépare à intervenir en Europe centrale.

Pour parer la menace, Napoléon décrète la mobilisation de 1813 : il réunit une armée de 400 000 soldats, composée majoritairement de jeunes conscrits inexpérimentés, les Marie-Louise. Au début de l'année 1813, cette armée rejoint en Saxe les restes de la Grande Armée.

Le réveil allemand

Les États allemands, intégrés dans le système napoléonien, paraissaient accepter la domination française ; mais cet équilibre était précaire. Comme l'écrit le préfacier des mémoires du roi Jérôme :

« Parce que l'Allemagne était sans initiative et sans voix, parce que les princes obéissaient comme des préfets (...) l'empereur (...) eut le tort de méconnaître ce que le sentiment national, trop peu ménagé, avait amassé de ressentiments secrets dans le cœur des Allemands[1]. »

Jusqu'ici, seuls des groupes d'exilés comme le général prussien Gneisenau et la Légion russo-allemande au service de la Russie alimentaient l'opposition à Napoléon. La désastreuse campagne de Russie, où périssent environ 100 000 des 180 000 soldats allemands de la Grande Armée, affecte gravement leur loyauté. Sur 25 000 soldats et 800 officiers du royaume de Westphalie, seuls 600 et 18 reviennent vivants, 600 autres étant passés du côté russe. Seuls le corps prussien de Yorck, engagé en Courlande, et le corps autrichien de Schwarzenberg, qui a évité tout combat avec les Russes, reviennent avec des pertes moindres. Le 30 décembre 1812, la convention de Tauroggen, signée entre Yorck et le général russe d'origine allemande Diebitsch, neutralise l'armée prussienne[2].

Les défaites françaises et le blocus continental, qui paralyse le commerce et prive les Allemands de denrées comme le café et le sucre, contribuent à retourner l'opinion allemande contre les Français. Cependant, ce mouvement n'est ni unanime, ni immédiat. En décembre 1812, les troupes françaises en retraite se heurtent à des soulèvements locaux en Prusse-Orientale et Brandebourg. Des révoltes contre la conscription éclatent dès janvier 1813 à Düsseldorf, à Hanau et dans le Grand-duché de Berg. Le , le roi de Prusse autorise la formation d'unités de chasseurs volontaires venus de toute l'Allemagne. Ces groupes, comme le corps franc Lützow, ne rassemblent que 8 000 hommes au total mais leur impact psychologique est important. Dans le même temps, la Prusse, toujours officiellement alliée de Napoléon, prépare sa mobilisation générale. Le , un décret abolit la plupart des exemptions à la conscription et déchoit de leurs droits civiques et professionnels ceux qui ont obtenu une dispense sans motif valable. L'armée de ligne et la Landwehr, qui comptaient 42 000 hommes en 1812, doivent passer à 80 000. Le 24 février, une insurrection éclate à Hambourg, annexée par la France en 1811 et devenue le chef-lieu du département des Bouches-de-l'Elbe, et s'étend à toute la côte, de la Weser à Lübeck : les autorités françaises et le sénat de Hambourg doivent se replier à Brême[3].

Basculement de l'Allemagne du Nord

Avance russe et déclaration de guerre de la Prusse

.JPG.webp)

L'armée russe, profitant de l'attitude ambiguë de la Prusse, avance rapidement en Prusse-Orientale et sur la côte de la Baltique. Elle entre à Königsberg le . Dantzig est encerclée entre le 14 et le . Le vice-roi Eugène de Beauharnais doit ordonner l'évacuation du duché de Varsovie. L'arrière-garde franco-saxonne subit une défaite à la bataille de Kalisz le 13 février.

Alors que les Russes marchent vers Berlin, les Français et leurs alliés conservent une série de forteresses sur leurs arrières, en Pologne et en Prusse :

- Pillau (1 200 Français, général Castella), qui capitule le 7 février ;

- Toruń (4 000 Bavarois et 500 Français, général Poitevin), qui capitule le 17 avril ;

- Modlin (1 000 Français, 6 000 Polonais, 1 000 Saxons, général Daendels) ;

- Zamość (4 000 Polonais, général Hauke) ;

- Częstochowa (pl) (900 Polonais), qui capitule le 25 mars ;

- Stettin (9 000 Français, général Grandeau) ;

- Custrin 3 000 Français, général Fournier d'Albe) ;

- Glogau (6 000 Français, général Laplane) ;

- Spandau (6 000 Français, général Bruny), qui capitule le 24 avril[4] - [5].

Le tsar Alexandre Ier envoie en émissaire un exilé allemand, Heinrich Friedrich Karl vom Stein, qui rencontre le roi Frédéric-Guillaume III de Prusse le . Le , la Russie et la Prusse signent une convention secrète, le traité de Kalisz, qui prévoit l'entrée en guerre de la Prusse aux côtés de la Russie. Le , l'armée russe de Wittgenstein entre à Berlin, suivie le 17 mars par le corps prussien de Yorck qui obtient enfin l'approbation de son roi. Le , le chancelier prussien remet à l'ambassadeur de France la déclaration de guerre de la Prusse. Le roi de Prusse étend la mobilisation à toutes les provinces de son royaume et prévoit un effectif de 120 000 hommes. Une avant-garde russe commandée par le général allemand Tettenborn avance le long de la mer Baltique et obtient, le 16 mars, le retournement du duché de Mecklembourg-Schwerin suivi, le 30 mars, par celui du duché de Mecklembourg-Strelitz. Le 18 mars, Tettenborn, avec un détachement de cosaques, entre à Hambourg qui lui ouvre ses portes. Il lève un corps de volontaires, la Légion hanséatique, pour défendre l'indépendance des ports allemands. Les petits duchés de Saxe-Anhalt rejoignent la coalition russo-prussienne au début d'avril mais les autres princes de la Confédération du Rhin restent temporairement fidèles à Napoléon[6].

Succès prussiens au nord-est, contre-attaque française au nord-ouest

Bataille de Lunebourg, le 2 avril 1813

Bataille de Lunebourg, le 2 avril 1813_-_Escorte_de_d%C3%A9serteurs.jpg.webp) Escorte de déserteurs pendant la campagne d'Allemagne de 1813, par Richard Knötel (1857-1914)

Escorte de déserteurs pendant la campagne d'Allemagne de 1813, par Richard Knötel (1857-1914)

Le , les Prussiens occupent Dresde, obligeant le roi de Saxe Frédéric-Auguste à s'enfuir et à déclarer sa neutralité. Une partie des Dresdois fait bon accueil aux vainqueurs. Cependant, la fidélité dynastique reste forte : un bataillon thuringien, capturé le , fait savoir qu'il ne rejoindra les rangs prussiens que quand le roi de Saxe aura déclaré la guerre à Napoléon. Le , le roi de Prusse décrète le Landsturm, la levée de tous les hommes valides de 15 à 60 ans qui ne sont pas déjà enrôlés dans l'armée, équivalent de la levée en masse de la France en 1793. Ces détachements de paysans armés, encadrés par des notables locaux, sont peu efficaces au combat mais soulagent l'armée régulière des tâches de protection des convois, garde des prisonniers et chasse aux déserteurs tout en gênant les communications des Français. Les troupes de ligne, en cours de formation, passent de 132 000 hommes en mars à 280 000 en août, soit un taux de mobilisation de 6 % de sa population, sans précédent en Europe. Environ 28 % viennent de l'armée de 1812 et de la réserve, 59 % de la conscription et 10 % (28 000 hommes) sont des volontaires. Parmi ces derniers, 68 % viennent du territoire prussien dans ses frontières du traité de Tilsit, 19 % d'anciens territoires prussiens et 13 % du reste de l'Allemagne. Cependant, des résistances à la conscription se manifestent, surtout en Silésie et dans les régions de population polonaise[7].

La révolte des villes hanséatiques prive les Français d'importantes ressources : entre autres, elle annule l'achat de plusieurs milliers de chevaux de remonte nécessaires à la reconstitution de la cavalerie[8]. Les forces françaises contre-attaquent pour reprendre les régions de la mer du Nord. Le général Carra-Saint-Cyr chasse un corps de débarquement anglais des Bouches-du-Weser mais subit une défaite sur l'Elbe le . Le général Morand est tué le en reprenant Lunebourg. Le maréchal Davout prend le commandement des opérations, reçoit le renfort de l'armée danoise et, malgré le harcèlement des corps francs, reprend les places autour de Hambourg : le , la petite place de Harbourg, au sud de l'Elbe, est prise par le 152e RI. Tettenborn, à court d'hommes et de matériel, abandonne Hambourg qui est réoccupée par les Français le . Napoléon ordonne de la transformer en forteresse : plusieurs quartiers sont rasés et 25 000 habitants expulsés[9].

La campagne de Saxe de Napoléon

Les batailles de Lützen et de Bautzen

Napoléon a eu le temps de reconstituer ses forces. Par senatus-consulte du , il ordonne la levée de 350 000 hommes dont 150 000 de la classe 1814. Il en obtient encore 180 000 le 1er juin. À cette date, il peut compter sur les armées bavaroise, badoise, wurtembergeoise et hessoise : malgré de nombreuses désertions, au début de la campagne, plus de la moitié de l'Allemagne est encore du côté de Napoléon[9].

Au printemps 1813, la jonction se fait entre la Grande Armée et celle amenée par Napoléon en Saxe. Cet événement marque, pour les Français, le début de la campagne d'Allemagne.

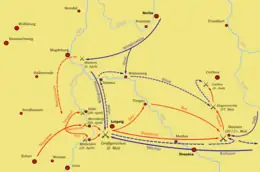

Au début de la campagne, trois armées se partagent les combats du côté des coalisés. L’armée de Pologne de Bennigsen est en majorité russe mais a sous ses ordres le corps prussien qui assiège Dantzig. Une armée en majorité prussienne, sous le commandement du feld-maréchal Blücher, se rassemble en Allemagne centrale. Enfin, l'armée du Nord, commandée par Bernadotte qui a débarqué à Karlskrona en mai, est composée de Prussiens, Suédois et Russes. Dès les premiers combats, Napoléon découvre le courage des jeunes conscrits au combat, mais également que leur inexpérience les mène à la mort car il perd 18 000 d'entre eux au cours de la première bataille. Les victoires de Napoléon ne sont pas décisives, car il manque de cavalerie légère pour les exploiter. Cependant, il remporte la victoire de Lützen le et poursuit les Alliés qui retraitent, leur infligeant une nouvelle défaite à Bautzen les 20 et . Celle-ci aurait dû être un désastre pour les Russo-Prussiens si le Maréchal Ney n'avait pas fait une erreur de topographie. Napoléon, sans cavalerie, poursuit tout de même l'ennemi et semble sur le point de s'emparer de Berlin.

L'armistice de Pleiswitz

L'Autriche attend son heure. Après Lützen et Bautzen, elle propose sa médiation. Le , Napoléon signe avec les Coalisés l'armistice de Pleiswitz pour une durée de quatre semaines : chaque camp a besoin de refaire ses forces. La diplomatie anglaise travaille en coulisse : le 14 juin, elle signe avec la Prusse le premier traité de Reichenbach qui promet à la Prusse un subside de 666 666 livres sterling pour entretenir une armée de 80 000 hommes. Le lendemain, elle conclut un accord identique avec la Russie pour 1 333 334 livres et 160 000 hommes. Au congrès de Prague, Metternich propose à Napoléon une paix générale s'il abandonne les territoires à l'est du Rhin, la Hollande, la Suisse, les Provinces illyriennes, l'Espagne et une grande partie de l'Italie. La trêve est prolongée jusqu'au 10 août mais Napoléon finit par refuser[10].

Pour certains historiens la trêve de Pleiswitz était une erreur ; pour d'autres historiens toutefois, Napoléon n'avait pas le choix[11] ; si les coalisés, affaiblis par les premiers combats, purent ainsi se renforcer, l'Empereur manquait désespérément d'une cavalerie absolument nécessaire pour reconnaître le terrain (reconnaissance essentielle à de rapides manœuvres des armées).

Défaites des maréchaux et bataille de Dresde

Le , l'Autriche, encouragée depuis longtemps par l'Angleterre, déclare la guerre à la France, mettant ainsi fin à la trêve. Quatre armées et de nombreux corps séparés participent à cette fin de campagne décisive. En effet, l'armée de Bohème, qui compte 200 000 Austro-Russes, sous le commandement de Barclay de Tolly et du feld-maréchal Schwarzenberg porte un coup rude à Napoléon. Les coalisés choisissent ainsi une toute nouvelle stratégie : ils ne cherchent plus à affronter Napoléon, mais ses généraux et maréchaux qui ont montré leurs faiblesses en début de campagne. Cette innovation porte rapidement ses fruits. Oudinot est battu à la bataille de Gross Beeren, Macdonald à Katzbach, Vandamme à Kulm, Ney à Dennewitz. Chaque victoire de Napoléon est rapidement effacée par les revers successifs de ses seconds.

Alors que les alliés battent les maréchaux de Napoléon dans le nord et dans le sud de l'Allemagne, celui-ci réunit ses forces pour une bataille à Dresde, où le corps de Gouvion-Saint-Cyr résiste face aux forces autrichiennes de Schwarzenberg : celui-ci a décidé de reprendre la capitale de la Saxe. Durant les premiers combats, Schwarzenberg dispose d'une très grande supériorité numérique sur le corps de Gouvion-Saint-Cyr, chargé de défendre Dresde : le maréchal doit demander l'aide de Napoléon. Celui-ci, pour éviter la perte de la ville, doit modifier son plan initial qui était de prendre en tenaille l'armée de Bohême de Schwarzenberg entre ses propres forces celles de Gouvion-Saint-Cyr. Il remplace ce plan par un autre consistant à attirer Schwarzenberg au plus près des murs de Dresde, et à relancer ensuite une puissante contre-offensive. Pour réussir ce plan, il laisse Vandamme en arrière-garde et arrive à Dresde le 26 août, où il résiste avec le peu d'hommes dont il dispose.

Dans la nuit du 26 au les effectifs de Napoléon atteignent les 100 000 hommes. À un contre deux, Napoléon attaque le 27 août, tourne l’aile droite alliée, et remporte une éblouissante victoire tactique. C'est un terrible échec pour les coalisés, mais Napoléon, qui est malade, doit quitter précipitamment le champ de bataille, et n'en profite pas. Son vieux rival à l'époque du Directoire, Moreau, qui a rallié l'armée russe, est tué par un boulet français lors de cette bataille.

Les troupes alliées parviennent à fuir avant de se faire encercler, et peuvent rééquilibrer la balance de leur côté en remportant trois victoires successives après Dresde et en capturant le général Vandamme, qui s'était aventuré avec trop peu d'hommes. Dresde reste la dernière grande victoire de Napoléon.

La bataille des Nations

Napoléon décide alors de se replier vers Leipzig, car c'est le seul endroit où il peut encore tenir. Le 16 octobre il concentre 177 000 hommes dans Leipzig, alors que les coalisés commencent la bataille avec la plupart de leurs armées et une partie de leurs corps, qui comptent environ 300 000 hommes. Au bout d'une journée de combat, Napoléon déplore plus de pertes que les coalisés mais résiste sur la plupart des fronts et retient les forces austro-prusso-russes, avec près de 20 000 morts ou blessés contre 18 000 morts ou blessés. Le , les coalisés reçoivent le renfort des armées de Pologne et du Nord, et alignent alors plus de 400 000 hommes. Les combats continuent et sont toujours aussi meurtriers de chaque côté jusqu'à ce que les Saxons fassent défection et tirent sur les soldats napoléoniens alors que ceux-ci résistaient vaillamment comme plusieurs régiments allemands. Ceci donna l’expression « être comme un Saxon » pour se comporter en traître. Le 18 octobre, Napoléon ordonne la retraite alors que ses pertes sont bien inférieures à celles des alliés, et passe un pont sur l'Elster Blanche. Lorsque les troupes de l'empereur passent le pont, celui-ci saute, soit par une bombe soit par les tirs de canons ennemis. Cette destruction bloque 15 000 hommes sur l'autre rive, qui sont soit massacrés, soit faits prisonniers.

Cette défaite oblige Napoléon à abandonner la campagne d’Allemagne et à se replier sur le Rhin avec les restes de la Grande Armée, c’est-à-dire 100 000 hommes au moins, dont de nombreux blessés. Après cette défaite lourde de conséquences, les coalisés ont à présent une supériorité numérique écrasante avec une cavalerie nombreuse, un approvisionnement en munitions, une supériorité en artillerie (800 canons de plus que l'armée de Napoléon), et enfin l'avantage logistique par un contrôle complet de leurs lignes de ravitaillement.

Derniers combats en Allemagne

Repli de la Grande Armée sur le Rhin

Le repli vers le Rhin est difficile : l'armée de Napoléon doit affronter à la bataille de Hanau (30-) un corps austro-bavarois qui tente de lui barrer la route de Mayence. Le gros des forces coalisées ne suit que lentement et Napoléon peut laisser 20 000 hommes pour défendre les forteresses en Allemagne rhénane, revenant en France avec 70 000 hommes. Pour la population de Mayence, c'est une catastrophe car les soldats, épuisés, sales et malades, amènent avec eux une épidémie de typhus. L'épidémie fait jusqu'au printemps 1814 environ 17 000 victimes parmi les soldats et 2 400 dans la population[12] (soit près de 10 % des habitants) dont le préfet André Jeanbon Saint André.

Repli de l'armée danoise

Le Danemark reste le dernier allié de Napoléon en Europe centrale mais sa petite armée de 9 500 hommes ne peut que rester en surveillance pour défendre sa frontière des duchés de Schleswig et Holstein. Sous le commandement de Frédéric de Hesse-Cassel, elle remporte la bataille de Bornhöved le et celle de Sehested le 10, sur un corps russo-prussien commandé par Ludwig von Wallmoden ; mais le Danemark ne tarde pas à se retirer du conflit par le traité de Kiel, signé avec la Suède et le Royaume-Uni le .

Encerclement des garnisons françaises

Cependant, Napoléon, dans sa retraite, doit abandonner plus de 100 000 hommes dans les forteresses de Pologne et d'Allemagne du nord-est, avec deux de ses meilleurs maréchaux, Davout et Gouvion-Saint-Cyr : les ordres d'évacuation, envoyés trop tard (le ) aux garnisons de Saxe et de Silésie, n'ont pas pu être transmis[13]. La répartition de ces garnisons est la suivante :

À l’est et sur les rives de l’Oder :

- Dantzig : 28 000 hommes sous le général Rapp

- Zamość : 3 000

- Modlin : 3 000

- Stettin : 12 000

- Custrin : 4 000

- Glogau : 8 000

Entre Elbe et Oder :

- Hambourg : 40 000, commandée par le maréchal Davout

- Magdebourg : 25 000

- Torgau : 26 000

- Wittenberg : 3 000

- Dresde : 30 000, commandée par le maréchal Gouvion Saint-Cyr

À l’ouest de l'Elbe :

- Erfurt : 6 000

- Wurtzbourg : 2 000[14]

Ces places sont encerclées et réduites l'une après l'autre.

- Places encerclées avant la bataille de Leipzig

Dantzig, assiégée depuis le 12 janvier par les Russes et les Prussiens, défendue par le général Jean Rapp, doit se rendre le .

Modlin, assiégée à partir de février par le général russe Ivan Paskevitch, défendue par le général néerlandais Daendels, capitule le .

Zamość, tenue par le général polonais Maurycy Hauke avec 3 000 hommes et 130 canons, est assiégée depuis le par le général russe von Radt avec 7 000 hommes. Elle capitule le [15].

Stettin, défendue par le général Louis Joseph Grandeau, est bientôt à court de vivres et doit se rendre le .

Glogau, encerclée depuis le par les Russes et les Prussiens et défendue par le général Laplane, finit par capituler le .

Magdebourg, encerclée depuis le par les Prussiens et défendue par le général Le Marois, capitule le .

Brême est occupée le par Friedrich Karl von Tettenborn, général badois au service de la Russie.

- Places encerclées après la bataille de Leipzig

Dresde, défendue par Gouvion Saint-Cyr, est assiégée à partir du par les Russes d'Ostermann-Tolstoï et les Autrichiens de Johann von Klenau et doit capituler le .

Le siège de Torgau, assiégée par les Prussiens de Tauentzien et défendue par le général de Narbonne, commence le et s'achève par la capitulation de la place le .

Le siège de Wittenberg, défendue par le général La Poype, s'achève le par l'assaut des Prussiens de Tauentzien.

Les coalisés, forts de leur victoire, décident de continuer la guerre en France jusqu'à ce que Napoléon soit détrôné. Le passage du Rhin, à partir de , marque le début de la campagne de France de 1814.

Le siège de Huningue, en Alsace, par les troupes bavaroises du général Zoller, commence le et se termine le .

Le siège de Mayence par les forces russes et prussiennes commence le . Malgré la disette, les Français tiennent la forteresse de Mayence pendant presque six mois jusqu'à la signature du traité de Paris : ils évacuent alors Mayence le . C'est la fin de 16 années de présence française ininterrompue en Rhénanie.

Hambourg est défendue par la garnison la plus importante, plus de 40 000 hommes commandés par le maréchal Davout. Ce n'est que le qu'il reçoit l'ordre de se replier vers la France et, à ce moment, il est déjà coupé de la Hollande par des forces coalisées supérieures. Les Français repoussent plusieurs assauts des Russes de Bennigsen en janvier et février 1814. Le siège de Hambourg se stabilise ensuite. Davout n'accepte de rendre la ville qu'en , après avoir reçu la confirmation de l'abdication de Napoléon et la promesse que ses hommes ne seraient pas retenus prisonniers. Le 13e corps français prend le chemin de la France les 27, 29 et : c'était la dernière garnison française en service en Allemagne.

Conséquences

La campagne d'Allemagne est une étape majeure dans le démantèlement de l'Empire napoléonien. Elle marque la fin de la Confédération du Rhin, des départements français d'Allemagne et des États satellites comme le royaume de Westphalie. Cependant, il faut attendre l'issue du congrès de Vienne (du au ) pour décider du partage de ces territoires. La victoire des coalisés sur Napoléon, dans ce que les Allemands appellent le « Befreiungskrieg » (guerre de libération), a aussi contribué à la naissance du sentiment national allemand.

Littérature

Balzac décrit « cette fatale campagne » dans La Femme de trente ans : « Ce dimanche était le treizième de l'année 1813. Le surlendemain, Napoléon partait pour cette fatale campagne pendant laquelle il allait perdre successivement Bessières, Duroc, gagner les mémorables batailles de Lutzen, Bautzen, se voir trahi par l'Autriche, la Saxe, Bernadotte, et disputer la terrible bataille de Leipzig[16]. »

Le duo d'écrivains français Erckmann-Chatrian, dans leur roman Histoire d’un conscrit de 1813, publié en 1864, présente les souvenirs d'un jeune soldat de la Grande Armée pendant cette campagne[17].

Notes et références

- Cité in Jean Tulard (dir.), L'Europe de Napoléon, Horvath, 1989, p. 474.

- Jean Tulard (dir.), L'Europe de Napoléon, Horvath, 1989, p. 473-478.

- Jean Tulard (dir.), L'Europe de Napoléon, Horvath, 1989, p. 479-485.

- Frédéric Guillaume de Vaudoncourt, Histoire de la guerre soutenue par les Français en Allemagne en 1813, t.1, Paris, 1819, p. 33.

- Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français de 1792 à 1815, t.22, Paris, 1820, p. 21 .

- Jean Tulard (dir.), L'Europe de Napoléon, Horvath, 1989, p. 485-489.

- Jean Tulard (dir.), L'Europe de Napoléon, Horvath, 1989, p. 488-504.

- Camille Rousset, La Grande Armée de 1813, Didier et Cie, Paris, 1871, p. 96.

- Jean Tulard (dir.), L'Europe de Napoléon, Horvath, 1989, p. 489-490.

- Jean Tulard (dir.), L'Europe de Napoléon, Horvath, 1989, p. 492-494.

- Revue Champs de bataille thématique no 19 p. 27.

- D'après Franz Dumont, « Mayence - un boulevard de la France », sur festung-mainz.de, .

- Adolphe Thiers, Histoire du consulat et de l'empire, 1857, p. 270.

- Adolphe Thiers, Histoire du consulat et de l'empire, 1857, p. 656-657.

- Alain Pigeard, Dictionnaire des batailles de Napoléon, Tallandier, 2004, p. 962.

- La Femme de trente ans. Bibliothèque de la Pléiade, 1996, p. 1047 (ISBN 2070114511).

- Erckmann-Chatrian, Histoire d’un conscrit de 1813, Paris, 1864 .

Annexes

Bibliographie

- Carl von Clausewitz, La campagne de 1813, consultable ici :

- Charles Mullié, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850,

- Adolphe Thiers, Histoire du Consulat et de l'Empire, Paris, 1857.

- Général Louis-Victor-Léon de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution et l'Empire (Plon, 1898)

- Lüke, Martina. “Anti-Napoleonic Wars of Liberation (1813-1815).” The International Encyclopedia of Revolution and Protest: 1500-present. Ed. Immanuel Ness. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 188-190.

- Jean-Pierre Patat, 1813, seul contre tous, Paris, Bernard Giovanangeli, , 222 p. (ISBN 978-2-758-70058-6)

- Jean Tulard (dir.), L'Europe de Napoléon, Horvath, 1989.

- Frédéric Guillaume de Vaudoncourt, Histoire de la guerre soutenue par les Français en Allemagne en 1813, t.1, Paris, 1819

- Relation circonstanciée de la campagne de 1813 en Saxe par Ernst Otto lnnocenz von Odeleben, officier d'état-major de Napoléon, trad. française Aubert de Vitry, 1817, sur Gallica