Mobilisation de 1813 en France

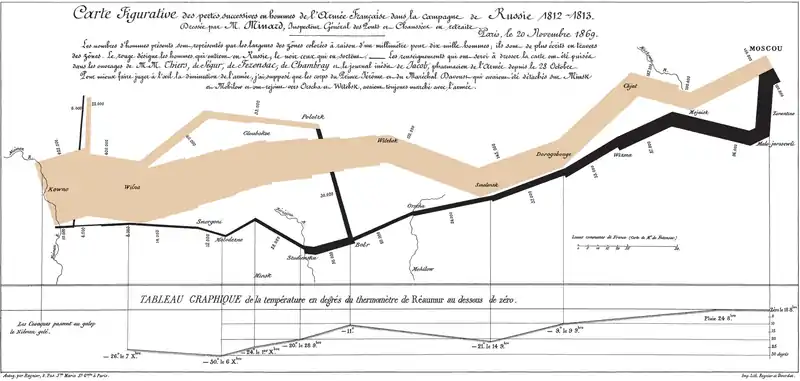

La mobilisation de 1813 en France est la résultante de la levée massive de nouveaux contingents militaires sous le Premier Empire, lors de l'année 1813, après la défaite subie par les forces armées de ce pays au terme de la Campagne de Russie de la fin de l'année 1812.

À la fin de cette funeste année, la Grande Armée sort exsangue de la terrible Retraite de Russie. Pressentant sans doute la menace que représente ce cinglant revers, l'Empereur procède, par le biais d'un « Sénatus-consulte » promulgué dès le 11 janvier 1813, à la mobilisation d'un contingent de 350 000 hommes. Ce premier acte législatif sera suivi d'autres tout au long de l'année qui permirent la levée de conscrits, la mobilisation de réservistes et de Gardes nationaux ou le recrutement de volontaires ainsi que leur organisation en corps selon les aléas des opérations militaires et les nécessités du service aux fins tant de maintenir la pérennité des forces armées impériales en campagne à l'étranger face à un adversaire souvent supérieur en nombre que pour assurer la défense du territoire national.

Situation de l'armée fin 1812

À l'issue de la bataille de la Bérézina, l'armée française échappe aux forces russes menées par Koutouzov. Malgré les très lourdes pertes, qui donnèrent sa triste réputation à cette bataille, elle esquive malgré tout la manœuvre d'encerclement russe, et peut se retirer vers Vilnius et le Duché de Varsovie. Mais la faim, le froid et les épidémies ont décimé les troupes françaises et alliées[1] - [2].

En toute hâte, Napoléon regagne Paris, seul, le , laissant le commandement de ce qui reste de la Grande Armée à Joachim Murat (qui le laisse à son tour au vice-roi d'Italie Eugène de Beauharnais), pour réunir une nouvelle armée de jeunes conscrits. Un premier « Sénatus-consulte » de mobilisation est promulgué le qui permet la levée d'un contingent de 350 000 hommes. Fort de ces renforts, il réunit en Saxe une armée de 400 000 hommes, toutefois composée majoritairement de jeunes conscrits inexpérimentés. Cette armée rejoint les restes de la Grande Armée au printemps - juste à temps pour le début de la campagne d'Allemagne.

Cadre légal, organisation de la mobilisation

- « Sénatus-consulte » promulgué le , permettant la mobilisation d'un contingent de 350 000 hommes : 100.000 des classes 1809 à 1812, 150.000 de la classe 1813 et 100.000 de la Garde nationale[3]

- Le , Napoléon indique au Corps législatif qu'il va prendre personnellement le commandement de l'armée. Un Conseil de régence est donc mis en place à la fin du mois, l'Impératrice Marie-Louise devenant régente[note 1].

- Le , un « Sénatus-consulte » mobilise 180 000 hommes supplémentaires[4]. Cette nouvelle levée permet notamment la création du corps des Gardes d'honneur[5], celui-ci étant « admis dans la Garde le 29 juillet 1813 ; le 1er régiment fut attaché aux chasseurs à cheval, le 2e aux dragons, le 3e aux Grenadiers et le 4e aux Lanciers » [6]. Le 25, l'Empereur arrive à l'armée à Erfurt et prend le commandement des troupes.

- Le , un appel par anticipation de la classe 1815 permet la mobilisation de 160 000 hommes.

- Le , vingt-trois sénateurs et conseillers d'État sont envoyés dans les divisions militaires afin d'y agir en commissaires extraordinaires pour accélérer la conscription et l'organisation des gardes nationales[7].

- Le , tous les Français sont appelés sous les armes, en vain : le 31, Paris est prise par les Alliés et le , le Sénat destitue Napoléon.

Réfractaires et déserteurs

_-_Escorte_de_d%C3%A9serteurs.jpg.webp)

La menace alliée

La Sixième Coalition

Encouragés par le dramatique échec français en Russie, les rois et pays vaincus au cours des guerres précédentes reprennent les armes contre la France et constituent, sous l'égide de l'Empire russe et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, une nouvelle coalition dirigée contre elle. Le , la Prusse, alliée forcée de Napoléon, change de camp et déclare la guerre à l'Empire tandis que l'armée russe avance vers l'Elbe, ouvrant par le fait la campagne d'Allemagne.

Conséquences de la mobilisation sur les effectifs et l'organisation de l'armée impériale

Réorganisation générale de la Grande Armée

Compte tenu des lourdes pertes subies, de nombreux régiments fortement affaiblis sont dissous et leurs restes intégrés en renforts de leurs unités-sœurs. Certains corps disparaîtront purement et simplement.

La Garde impériale

L'année 1813 verra plusieurs réorganisations au sein de la Garde impériale au fil de l'évolution des événements.

- Infanterie

- Cavalerie

Le , le 3e régiments de lanciers ( Lanciers lituaniens ) est dissout et ses éléments incorporés au régiment des Lanciers polonais.

Fin juillet, la cavalerie de la Garde se voit renforcée par quatre régiments de Gardes d'honneur - cavalerie légère recrutée sur base du volontariat au sein des classes sociales aisées de l'Empire. S'équipant à leurs frais, ceux-ci s'illustreront tout au long des campagnes de 1813 et 1814.

En décembre, elle se voit adjoindre trois régiment d'Éclaireurs.

- Artillerie, génie et services

Campagnes

Volontaires ou mobilisées, les troupes françaises rassemblées au fil de ces diverses levées prirent part à deux campagnes militaires majeures dans l'histoire militaire de l'Europe de l'époque, la campagne d'Allemagne de 1813 et celle de France en 1814.

Bibliographie

Ouvrages historiques

- Jean & Raoul Brunon : Ls éclaireurs de la Garde impériale 1813-1814, Marseille

- Liliane & Fred Funcken : L'uniforme et les armes des soldats du Premier Empire, Casterman 1968 pour le Tome I Des régiments de ligne français aux troupes britanniques, prussiennes et espagnoles, Casterman 1969 pour le Tome II De la garde impériale aux troupes alliées, suédoises, autrichiennes et russes.

- Philip Haythornthwaite (ill. Richard Hook), La Garde impériale, DelPrado & Osprey Publishing, coll. « Osprey / Armées et batailles » (no 1), , 63 p. (ISBN 2-84349-178-9).

Romans

- Erckmann-Chatrian, Histoire d'un conscrit de 1813, Hetzel, Paris, 1883. Lire en ligne

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes

- La décision de mettre en place une régence avait déjà été prise par un « Sénatus-consulte » daté du 5 février.

Références

- Fernand Beaucour Napoléon à la Bérézina. 26-29 novembre 1812, Centre d'études napoléoniennes, 2004, 92300 Levallois-Perret.

- Thierry Lentz, « le miracle de la Bérézina » in Nouvelle Histoire du Premier Empire (chapitre X).

- 1813 : Napoléon face à la sixième coalition - voir section liens externes.

- id.

- Georges Carrot La Garde nationale (1789-1871): Une force publique ambiguë, Éditions de l'Harmattan, 2001, (ISBN 2747501272), (ISBN 9782747501279) p. 194.

- L. & F. Funcken, Tome II, p. 58 in Bibliographie .

- 1813 : Napoléon face à la sixième coalition déjà cité.