Armée badoise

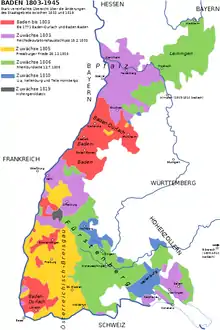

L'armée badoise est formée par la réunion en 1771 de deux principautés du Saint-Empire, le margraviat de Bade-Durlach et le margraviat de Bade-Bade, séparées depuis 1535. Elle prend part aux guerres de la Révolution et de l'Empire. En 1806, lors de la dissolution du Saint-Empire, la principauté devient le grand-duché de Bade, membre de la confédération du Rhin puis, en 1815, de la confédération germanique. L'armée badoise prend part à la guerre austro-prussienne de 1866 puis à la guerre franco-allemande de 1870-1871 après laquelle elle est intégrée à l'armée impériale allemande. Les régiments badois conservent leur appellation de tradition jusqu'à la Première Guerre mondiale.

Les armées badoises dans le Saint-Empire (jusqu'en 1806)

En 1535, le pays de Bade se trouve séparé entre deux branches parentes, les Bade-Durlach, de confession luthérienne, et les Bade-Bade, catholiques. Entre 1594 et 1622, le Haut-Bade (autour de Baden-Baden) est occupé par les troupes de Bade-Durlach (de) commandées par Wolf Dietrich von Gemmingen, capitaine de la Principauté épiscopale d'Eichstätt.

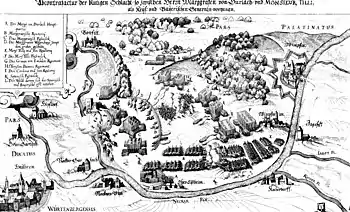

Pour résister aux prétentions de la branche de Bade-Bade soutenue par la monarchie de Habsbourg, le margrave Georges-Frédéric de Bade-Durlach adhère à l'Union protestante en 1608 et forme une armée qui atteint 15 000 hommes en 1617. Au début de la guerre de Trente Ans, Georges-Frédéric se joint à la coalition protestante conduite par Frédéric V du Palatinat et amène une armée de 20 000 hommes et 70 chariots blindés (Spitzwagen) équipés de canons et de longues piques pour repousser la cavalerie. Mais le margrave ne tarde pas à se disputer avec le commandant en chef protestant, Ernst von Mansfeld. Les troupes badoises, séparées de celles de Mansfeld, sont écrasées par les Impériaux conduits par le feld-maréchal Tilly à la bataille de Wimpfen (), une des plus meurtrières de la guerre. Le Haut-Bade et une partie du Bas-Bade (Durlach) sont occupés par les Impériaux. Ce n'est qu'en 1631 que Frédéric V de Bade-Durlach, fils et successeur de Georges-Frédéric, peut de nouveau réunir des troupes et se joindre à l'armée suédoise de Gustave II Adolphe. Le pays de Bade reste occupé par les Impériaux et les Bavarois jusqu'aux traités de Westphalie (1648) qui restituent leurs possessions respectives aux branches de Bade-Bade et de Bade-Durlach.

Les deux principautés badoises sont rattachées au cercle de Souabe, un des 10 cercles impériaux, circonscriptions de financement et de recrutement de l'armée du Saint-Empire, afin de fournir à l'empereur un contingent de troupes pour les guerres votées par la Diète d'Empire. Le cercle de Souabe comprend aussi d'autres principautés comme le duché de Wurtemberg et l'évêché d'Augsbourg.

Le margrave Louis-Guillaume de Bade-Bade, qui règne de 1677 à 1707, commande les armées impériales contre les Ottomans pendant la Grande guerre turque (1683-1699). Il y gagne le surnom de « Türkenlouis » (« Louis des Turcs ») et remporte la bataille de Slankamen (1691). Fidèle allié de l'empereur, ses possessions sont ravagées par les Français pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg et la guerre de Succession d'Espagne.

Entre 1732 et 1796, le cercle de Souabe entretient 5 régiments répartis par confession. Le margraviat de Bade-Durlach fournit 23 dragons et une partie de l'effectif du 1er régiment d'infanterie (protestant), celui de Bade-Bade 19 cuirassiers et une partie du 3e régiment d'infanterie (catholique).

L'armée du grand-duché de Bade (1806-1871)

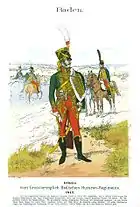

En 1806, lors de la dissolution du Saint-Empire, la principauté devient le grand-duché de Bade, membre de la confédération du Rhin vassale de l'Empire napoléonien. Pendant la campagne de Russie de 1812, le contingent badois (de) forme une partie du 9e corps. Un contingent badois combat encore du côté français lors de la bataille de Leipzig (1813) : l'infanterie badoise est capturée par l'armée prussienne en couvrant la retraite de Napoléon. Elle est rapidement libérée lorsque le grand-duc change de camp et se joint à la Sixième Coalition.

L'armée badoise, commandée par Guillaume de Bade, participe à la campagne de France (1814) : elle est présente aux sièges de Kehl, Strasbourg, Landau in der Pfalz et Phalsbourg ainsi qu'à la bataille de Paris (1814). Pendant les Cent Jours, le grand-duché lève de nouveau une armée pour se joindre à la Septième Coalition mais n'a pas l'occasion de l'engager.

En 1815, le grand-duché devient membre de la Confédération germanique. En 1835, l'armée badoise entretient un contingent de 10 000 hommes faisant partie du VIIIe corps de l'armée confédérale, avec les troupes wurtembergeoises et celles du grand-duché de Hesse.

Le peintre militaire Feodor Dietz, à partir de 1837, réalise plusieurs œuvres à la gloire de l'armée badoise.

Pendant la révolution de Mars (1848), le pays est agité par un mouvement insurrectionnel, la révolution badoise de 1848. L'armée des insurgés, commandée par Friedrich Hecker et renforcée par la Légion des démocrates allemands, exilés républicains organisés en France, est battue par l'armée des princes (Bade, grand-duché de Hesse et Wurtemberg) à la bataille de Kandern (de) (). Après le départ de Hecker, les insurgés continuent le combat, commandés par l'officier badois Franz Sigel puis, celui-ci ayant été blessé, par l'exilé polonais Ludwik Mierosławski. Ils sont écrasés par l'armée prussienne de Moritz von Hirschfeld en juin-.

Après l'écrasement de l'insurrection par l'armée prussienne, plusieurs insurgés émigrent aux États-Unis et prennent part à la ruée vers l’or en Californie. Certains, comme Friedrich Hecker, Franz Sigel, Max (von) Weber et August Mersy, exerceront des commandements dans l'armée nordiste pendant la guerre de Sécession (1861-1865).

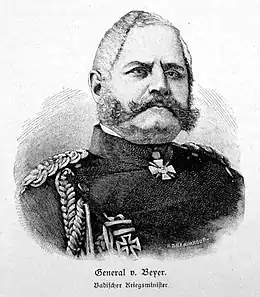

L'armée badoise prend part à la guerre austro-prussienne de 1866 sous le commandement du prince Guillaume de Bade. Battue à la bataille de Tauberbischofsheim (), elle doit accepter un général prussien, Gustav Friedrich von Beyer, comme ministre de la Guerre.

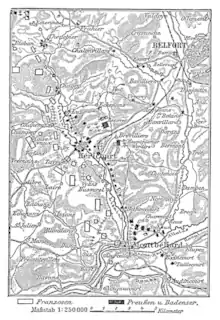

Pendant la guerre franco-allemande de 1870-1871, la division badoise, commandée par von Beyer, est rattachée à la 3e armée allemande commandée par le prince héritier Frédéric de Prusse. Elle se joint ensuite au corps prussien du général August von Werder. Elle participe au siège de Strasbourg, à celui de Belfort (-), à la bataille d'Héricourt (1871) et, intégrée à l'Armée du Sud, aux derniers combats contre l'armée française de l'Est. Après la guerre, elle est intégrée à l'armée impériale allemande.

Les troupes badoises dans l'Empire allemand (1871-1918)

Après 1871, l'armée badoise est intégrée dans l'armée impériale allemande où elle forme le noyau du 14e corps d'armée (de) comprenant les 28e et 29e divisions d'infanterie. Les régiments badois conservent leur appellation de tradition jusqu'à la Première Guerre mondiale.

Les commandants du XIVe corps, de 1871 à 1918, sont :

- August von Werder (Prusse)

- Hugo von Obernitz (Prusse)

- Sigismund von Schlichting (Prusse)

- Adolf von Bülow (Prusse)

- Max von Bock und Polach (Prusse)

- Ernst von Hoiningen (Prusse) de au

- Theodor von Watter (Wurtemberg) du au

- Karl von Hänisch (Prusse) du au

- Martin Chales de Beaulieu (de) (Prusse) du au

- Alfred von Böckmann (Prusse) du au

- Friedrich von Gontard (Prusse) du au

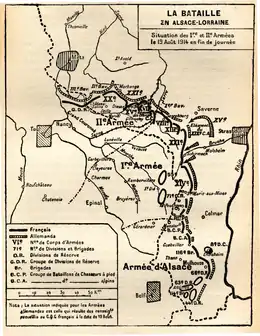

En , le XIVe corps, rattaché à la 7e armée allemande, participe à la bataille de Mulhouse. Il est ensuite rattaché à la 6e armée allemande, participe à la course à la mer et à des combats de position : Bataille d'Arras (1914), bataille de la Somme (1915), bataille de Champagne (1915), etc. Il fait toute la guerre sur le front de l'Ouest.

Le prince héritier Max de Bade est colonel dans les troupes badoises puis, en 1914, intégré dans l'état-major du XIVe corps tout en participant à des œuvres humanitaires. Il s'oppose à la politique du Haut État-major allemand, ce qui lui vaut d'être écarté de l'armée. Mais, en , Guillaume II le choisit comme chancelier pour tenter de négocier la paix avec les Alliés.

Par le traité de Versailles de 1919, l'Allemagne n'est autorisée à conserver qu'une petite armée de 100 000 hommes sans capacités offensives, la Reichswehr. Les troupes badoises, wurtembergeoises et hessoises sont réduites à 3 régiments d'infanterie, les 13e (wurtembergeois), 14e (badois) et 15e, et au 5e régiment d'artillerie, le tout formant la 5e division avec son état-major à Stuttgart.

Monument des grenadiers de la Garde

Le monument du 1er régiment de la Garde badoise (de) (109e régiment d'infanterie de l'armée impériale allemande), élevé en 1924-1925 à Karlsruhe, énumère les batailles livrées par cette unité :

- Guerres de la Coalition (1803-1815)

- Première guerre des Duchés (1848-1851)

- Seconde guerre des Duchés (1864)

- Guerre franco-allemande (1870-1871)

- Première Guerre mondiale (1914-1918)

- Bataille de Mulhouse (1914)

- Bataille de Sarrebourg

- Combats du Bois-le-Prêtre

- Fricourt

- Vermelles

- Bataille de Notre-Dame de Lorette

- Bataille de Reims

- Bataille de Champagne (1915)

- Bataille de la Somme

- Bataille de Verdun

- Bataille de Cambrai (1917)

- Bataille de Saint-Quentin

- Bataille du Chemin des Dames

- Bataille de la Marne (1918)

- Meuse

Notes et références

Annexes

Articles connexes

- Armée du Saint-Empire

- Confédération du Rhin

- Ordre de bataille de la Grande Armée pendant la campagne de Russie

- Ordre de bataille français lors de la bataille de Leipzig (1813)

- Armée de la Confédération germanique

- Division badoise

- Feodor Dietz

- Forces armées allemandes dans l'histoire :

- Forces armées de l'Empire allemand

- Kaiserliche Marine (1872-1919)

- Deutsches Heer (1871-1919)

- Luftstreitkräfte (aviation)

- Armée badoise

- Armée bavaroise

- Armée saxonne

- Armée wurtembergeoise

- Reichswehr (1919-1935)

- Wehrmacht (1935-1946)

- Nationale Volksarmee (1956-1990)

- Volksmarine

- Landstreitkräfte der Nationalen Volksarmee (armée de terre)

- Luftstreitkräfte der Nationalen Volksarmee (armée de l'air)

- Bundeswehr (1955)

- Forces armées de l'Empire allemand