Heer (Wehrmacht)

La Heer de la Wehrmacht — en abrégé « WH » pour « Wehrmacht - Heer »[alpha 1] — constituait l'armée de terre (Heer en allemand) de la Wehrmacht (l'armée allemande dans son ensemble) du à [alpha 2].

| Wehrmacht - Heer | ||

.jpg.webp)

| ||

Plaque de ceinturon de la Heer. | ||

| Création | ||

|---|---|---|

| Dissolution | ||

| Pays | Allemagne | |

| Allégeance | ||

| Type | Infanterie Panzer Panzergrenadier Cavalerie Artillerie |

|

| Rôle | Défense nationale | |

| Fait partie de | Wehrmacht | |

| Garnison | Quartier général du Führer | |

| Ancienne dénomination | Reichswehr | |

| Devise | Gott mit uns (« Dieu avec nous ») | |

| Guerres | Seconde Guerre mondiale | |

| Commandant historique | Walther von Brauchitsch (du au ) Adolf Hitler (du au ) Ferdinand Schörner (du au ) |

|

Elle fut précédée par la Reichswehr sous la république de Weimar et, dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle est devenue la Heer de la Bundeswehr en République fédérale d'Allemagne (créée en 1955, membre de l'Otan) et la Heer de la Nationale Volksarmee en République démocratique allemande (créée en 1956, membre du pacte de Varsovie).

Évolution historique

De la Deutsches Heer impériale à la Reichswehr weimarienne (1919-1935)

Le traité de Versailles, signé le entre l'Allemagne et les Alliés à l'issue de la Première Guerre mondiale et promulgué le , détermina les sanctions prises à l'encontre de l'Allemagne et de ses alliés. Celle-ci, qui n'était pas représentée au cours de la conférence, se vit privée de ses colonies et d'une partie de ses droits militaires, amputée de certains territoires et astreinte à de lourdes réparations économiques. Les clauses militaires forment la cinquième partie du document et stipulent que :

- l'Allemagne doit livrer 5 000 canons, 25 000 avions, ses quelques blindés et toute sa flotte (laquelle se saborde dans la baie écossaise de Scapa Flow) ;

- son réarmement est strictement limité ; elle n'a plus droit aux chars, à l'artillerie et à l'aviation militaire ;

- son armée est limitée à un effectif de 100 000 hommes et le service militaire aboli ;

- la rive gauche du Rhin, ainsi que Coblence, Mayence et Cologne, sont démilitarisées.

De la Reichswehr à la Wehrmacht à la veille de la Seconde Guerre mondiale (1935-1939)

« Le terme « Reichswehr » disparut définitivement de l'usage officiel à partir de 1935 et l'armée allemande fut désignée par le terme « Wehrmacht » lors de la ré-institution de la conscription ... On compta au total 17 893 200 personnes sur une population de 80 millions d'habitants qui furent sous l'uniforme entre 1939 et 1945 ; environ 5 100 000 furent tuées ou portées disparues et 5 300 000 blessées dont environ la moitié après le [alpha 3], donc dans les neuf derniers mois de la guerre[1] ».

Commandement et organisation

Institutions ministérielles

- Ministère de la Guerre du Reich

Le , Adolf Hitler dissout le ministère de la Guerre du Reich.

- Ministère de l'Armement et des Munitions du Reich

La question des fournitures aux forces armées relève du ministère de l'Armement et des Munitions du Reich, dirigé par Fritz Todt de 1940 à sa mort accidentelle en 1942, puis par Albert Speer de 1942 à 1945.

Haut commandement

Le commandement en chef de la Heer est assuré par l’OKH (traduit littéralement en « haut commandement de l'Armée de terre »), Hitler assumant en personne le rôle de chef des armées de à la date de son suicide le .

Organisation administrative

.jpg.webp)

- Départements.

| Ia | Führungsabteilung (État-major général) |

| Ib | Nachschubtruppe - Quartiermeisterabteilung (logistique - Quartier-maître général) |

| Ic | Feindaufklärung und Abwehr(renseignement militaire) |

| Id | Ausbildung (instruction, entraînement) |

| IIa | 1. Adjutant (Offizierpersonalien) (service du personnel, officiers) |

| IIb | 2. Adjutant (Unteroffiziere und Mannschaften) (service du personnel, sous-officiers et hommes de troupe) |

| III | Militärgerichtsbarkeit (justice militaire) |

| IVa | Intendant (Rechnungswesen, allgemeine Verwaltung) (Intendant général : comptabilité et administration générale) |

| IVb | Arzt (service médical) |

| IVc | Veterinär (service vétérinaire) |

| IVd | Geistlicher (chapelain) |

- Wehrkreise (régions militaires)

- Groupes d'armée (Heeresgruppe)

| Heeresgruppe | Garnison-Quartier général | Composition | Renommage après restructuration |

|---|---|---|---|

| 1 | Berlin | I., II., III. et VIII. Armeekorps Kommandanturen der Befestigungen bei Breslau, Glogau, Neustettin und Oppeln Grenzkommandantur Küstrin; Inspektion der Ostbefestigungen | Heeresgruppe Nord |

| 2 | Francfort-sur-le-Main | V., VI. et XII. Armeekorps; Generalkommando der Grenztruppen Saarpfalz Kommandostäbe Eifel und Oberrhein, Landwehrkommandeure Hanau und Heilbronn (Neckar) Inspektion der Grenzbefestigungen | Heeresgruppe C |

| 3 | Dresde | IV., VII. et XIII. Armeekorps | AOK 8 |

| 4 | Leipzig | XIV., XV. et XVI. Armeekorps | AOK 10 |

| 5 | Vienne | XVII. et XVIII. Armeekorps 4. leichte Division et 2. Panzer-Division Festungsinspektion XI | AOK 14 |

| 6 | Hanovre | IX., X. et XI. Armeekorps | AOK 4 |

Unités

.jpg.webp)

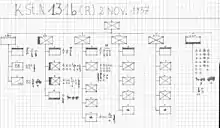

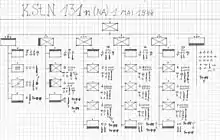

- Organisation structurelle des unités - les Gliederungen

Les Gliederung (de)en sont des organigrammes donnant la structure d'une unité de combat.

- Divisions

- Unités non endivisionnées

- -Brigade

- -Abteilungen

Un Kampfgruppe (- en abrégé KG et se traduisant littéralement en français par « groupe de combat » était un groupement tactique provisoire, portant généralement le nom de son commandant et proche dans son esprit du « Combat Command » de l'US Army.

Infanterie

Infanterie de ligne non mécanisée

Les divisions d'infanterie de ligne non mécanisées formaient le gros des troupes allemandes durant la Seconde Guerre mondiale. L'essentiel du transport s'effectuait principalement au moyen de chariots hippomobiles.

Ces divisions connurent différents types d'organisation : le type 1939 ou initial, le type 1941, le type 1943 (infanterie division du type neue Art), le type 1944 (Volksgrenadiere). Les diverses formes d'organisation sont reprises dans l'ouvrage de George F. Nafziger[2] concernant les divisions d'infanterie allemandes de la Seconde Guerre mondiale et il est également possible de consulter les Kriegsgliederunge publiées entre autres dans la revue Panzer Voran d'Alain Verwicht.

Organisation du type 1939 ou initial

Les sections (Zug en allemand) d'infanterie étaient à trois groupes (Gruppe en allemand) de treize hommes (servant une mitrailleuse légère) et d'une équipe de trois hommes servant un mortier de 50 mm. Trois compagnies légères disposaient de trois sections et en plus d'une demi-section équipée de deux mitrailleuses lourdes selon le K.St.N.[alpha 6] - 131 b du tandis qu'une compagnie lourde disposait de huit mitrailleuses lourdes et de six mortiers de 81 mm.

Le tout formait le bataillon d'infanterie.

Chaque régiment d'infanterie disposait de :

- trois bataillons d'infanterie ;

- une compagnie de commandement (une section de transmissions, une section du génie et un peloton de cavalerie destiné à la reconnaissance) ;

- une compagnie antichars (12 canons antichars) ;

- une compagnie d'obusiers d'infanterie (2 obusiers d'infanterie de 150 mm et 6 obusiers d'infanterie de 75 mm).

Chaque division d'infanterie disposait de :

- trois régiments d'infanterie ;

- un régiment d'artillerie à quatre bataillons (12 obusiers par bataillon, trois bataillons d'obusiers de 105 mm et un bataillon d'obusiers de 150 mm) ;

- un escadron de reconnaissance ;

- un bataillon antichar (trois compagnies anti-char à 12 canons) ;

- une compagnie antiaérienne, à 12 canons antiaériens de 20 mm monotubes ;

- un bataillon du génie à trois compagnies de sapeurs ;

- un bataillon de transmissions ;

- un bataillon de remplacement (Feldersatz) qui était destiné à accueillir les nouvelles recrues et les soldats convalescents avant leur réaffectation aux autres unités.

Le détail de l'organisation d'une division d'infanterie est présenté dans le tableau ci-dessous[3], mais selon le Kstn[alpha 6] type 1939.

Il s'agit d'une division d'infanterie qui comprend un seul régiment d'infanterie et un régiment d'artillerie. L'effectif est de 8 100 soldats, qui se décompose en 280 officiers, 71 sous-officiers supérieurs, 1 224 sous-officiers et 6 525 militaires du rang (soldats et caporaux).

| Unités (Truppentool) | Kstn

(n°) |

Officiers (Offiziere) | Administratifs (Beamte) | Sous-officiers (Unteroffiziere) | Militaires du rang (Männer) | Effectif total |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

21 | 16 | 13 | 19 | 72 | 120 |

|

2076 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |

|

1076 | 1 | 0 | 8 | 37 | 46 |

| (Sous-total) État-major de division (Division-Stab) | — | 18 | 13 | 28 | 114 | 173 |

|

101(R) | 7 | 1 | 5 | 32 | 45 |

|

221 | 1 | 0 | 6 | 25 | 32 |

|

196 | 1 | 0 | 8 | 68 | 77 |

|

111(R) | 5 x 3 | 2 x 3 | 15 x 3 | 51 x 3 | 219 |

|

131(O) | 4 x 9 | 0 | 25 x 9 | 157 x 9 | 1 674 |

|

151(O) | 5 x 3 | 0 | 37 x 3 | 155 x 3 | 591 |

|

353(Zug) | 1 | 0 | 6 | 36 | 43 |

|

171(Anhalt) | 3 | 0 | 17 | 96 | 116 |

|

184 | 5 | 0 | 31 | 127 | 163 |

|

201 | 2 | 0 | 9 | 88 | 99 |

| (S-T) Régiment d'infanterie (Infanterie-Regiment) | — | 86 | 7 | 463 | 2 503 | 3 059 |

|

1106 | 5 | 3 | 9 | 33 | 50 |

|

1192 | 1 | 0 | 10 | 26 | 37 |

|

1141 | 4 | 0 | 28 | 112 | 144 |

|

353 | 4 | 0 | 24 | 152 | 180 |

| (S-T) Unité antichar (Panzer-Abwehr-Abteilung) | — | 14 | 3 | 71 | 323 | 411 |

|

401 | 8 | 0 | 8 | 27 | 43 |

|

551 | 1 | 0 | 6 | 44 | 51 |

|

403(R) | 6 x 3 | 2 x 3 | 7 x 3 | 26 x 3 | 123 |

|

553 | 1 x 3 | 0 | 5 x 3 | 39 x 3 | 135 |

|

528 | 1 x 3 | 0 | 1 x 3 | 8 x 3 | 30 |

|

433(R) | 4 x 6 | 0 | 23 x 6 | 144 x 6 | 1 026 |

|

405(R) | 6 | 2 | 7 | 26 | 41 |

|

553 | 1 | 0 | 5 | 39 | 45 |

|

528 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 |

|

456 | 4 x 2 | 0 | 19 x 2 | 150 x 2 | 346 |

| (S-T) Régiment d'artillerie (Artillerie-Regiment) | – | 73 | 8 | 242 | 1 095 | 1 418 |

|

702 | 5 | 1 | 8 | 26 | 40 |

|

711 | 4 x 2 | 0 | 17 x 2 | 170 x 2 | 382 |

|

743 | 2 | 1 | 8 | 43 | 54 |

| (S-T) Bataillon de génie (Pionier Batalion) | — | 15 | 2 | 50 | 409 | 476 |

|

806 | 3 | 2 | 2 | 17 | 24 |

|

831 | 6 | 0 | 35 | 202 | 243 |

|

859 | 5 | 0 | 39 | 129 | 173 |

| (S-T) Unité de transmissions divisionnaire (Division-Nachrichten-Abteilung) | — | 14 | 2 | 76 | 348 | 440 |

|

1202 | 10 | 1 | 15 | 29 | 55 |

|

1225 | 1 | 0 | 4 | 26 | 31 |

|

1241 | 3 x 6 | 0 | 15 x 6 | 97 x 6 | 690 |

|

2131 | 5 | 4 | 34 | 210 | 253 |

|

1253 | 5 | 0 | 23 | 201 | 229 |

| (S-T) Services logistiques (Nachschub Dienste) | — | 39 | 5 | 166 | 1 048 | 1 258 |

|

1282 | 1 | 1 | 4 | 38 | 44 |

|

1278 | 3 | 2 | 22 | 119 | 146 |

|

2086 | 0 | 7 | 6 | 9 | 22 |

| (S-T) Services administratifs (Verwaltung Dienste) | — | 4 | 10 | 32 | 166 | 212 |

|

1310 | 8 | 2 | 32 | 244 | 286 |

|

1365 | 1 x 2 | 0 | 5 x 2 | 35 x 2 | 82 |

| Services sanitaires (Sanitär Dienste) | — | 10 | 2 | 42 | 314 | 368 |

| Compagnie vétérinaire (Vétérinär Kompanie) | 1415 | 6 | 1 | 24 | 203 | 234 |

| Unité de gendarmerie de campagne (Feldgendarmerie Trupp) | 2033a | 1 | 0 | 30 | 2 | 33 |

| Service postal de campagne (motorisé) (Feldpost Amt (mot.)) | 2251 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |

| TOTAL Personnels | — | 280 | 71 | 1 224 | 6 525 | 8 100 |

Organisation du type 1941

Les sections (Zug en allemand) d'infanterie étaient à quatre groupes (Gruppe en allemand) de dix hommes et d'un groupe de trois hommes servant un mortier de 50 mm selon le K.St.N. 131 c du premier . Les trois compagnies légères ne disposaient plus de mitrailleuses lourdes mais étaient théoriquement dotées de trois fusils antichars. La compagnie lourde disposait de 12 mitrailleuses lourdes et de 6 mortiers de 81 mm.

Le reste de l'organisation était similaire à l'organisation du type 1939. Cette organisation est notamment reprise dans les Kriegsgliederunge publiées dans les numéros 32, 34 et 39 de la revue Panzer Voran.

Organisation du type 1943 ou Neue Art

Le manque de soldats disponibles à la suite des pertes subies en Russie incita le haut commandement allemand à réorganiser les divisions d'infanterie en utilisant moins d'hommes.

Les sections d'infanterie étaient réduits à trois groupes de neuf hommes et chaque compagnie légère disposait de trois pelotons en plus d'un groupe de deux mortiers de 81 mm selon le K.St.N. 131 n du . La compagnie lourde de chaque bataillon disposait de 12 mitrailleuses lourdes et d'une section de mortiers (6 mortiers de 81 mm ou 4 mortiers de 120 mm).

Cette organisation fut remaniée en selon le K.St.N. 131 n du : les compagnies légères étaient censées échanger leurs deux mortiers de 81 mm contre deux mitrailleuses lourdes et les mortiers de 81 mm étaient regroupés dans la compagnie lourde qui disposait dès lors de six mitrailleuses lourdes, six mortiers de 81 mm et quatre mortiers de 120 mm parfois remplacés par six mortiers de 81 mm supplémentaires.

Le régiment d'infanterie était réduit à deux bataillons d'infanterie au lieu de trois. Le reste de l'organisation du régiment était similaire au type précédent à ceci près qu'une partie des canons antichars du régiment étaient parfois remplacés par des panzerschreck à raison de 18 panzerschrecks à la place d'une batterie de trois canons anti-chars, le peloton du génie était passé à six squads et l'unité régimentaire de reconnaissance était le plus souvent équipée de vélos à la place des chevaux.

Le bataillon antichar disposait théoriquement d'une compagnie de chasseurs de chars (14 engins), de deux compagnies antichars à 12 canons chacune et d'une compagnie de canons antiaériens légers.

L'escadron de reconnaissance est remplacé par un bataillon de fusiliers similaire à un bataillon d'infanterie.

Les compagnies du génie étaient désormais renforcées par deux mitrailleuses lourdes, deux mortiers de 81 mm et des armes antichars (fusils antichars ou panzerschreck).

Le reste de l'organisation de la division ne différait pas significativement du type précédent.

Cette organisation est notamment reprise dans les Kriegsgliederunge publiées dans les numéros 22, 31, 32,44 et 46 de la revue Panzer Voran.

Organisation du type 1944 ou Volksgrenadiere

Le dernier remaniement fut instauré durant l'automne 1944 et il concernait essentiellement la réorganisation des compagnies légères des bataillons d'infanterie conformément au K.St.N.131 v du .

Infanterie mécanisée : Panzergrenadier-Division

L'ensemble des divisions d'infanterie motorisées ont été renommées Panzergrenadier-Division en 1943 et sont passées sous la responsabilité du commandement des troupes blindées au lieu de rester au sein de l'infanterie proprement dite.

L'infanterie de ces divisions est transportée en camions (quand il y en a) mais pas en halftracks malgré ce que le nom de Panzergrenadier pourrait suggérer bien qu'il existe quelques exceptions à cette règle.

Les panzergrenadier-divisione ont connu au moins quatre types d'organisation qui ne sont pas toujours repris par tous les auteurs.

Les quatre types sont les suivants :

- le premier type 1943 qui existe dans les Kriegsgliederunge mais qui n'est pas mentionné par Nazfiger dans son ouvrage concernant les unités blindées et mécanisées[4] ;

- le second type 1943 ;

- le type ;

- le type 1945 ou freie Gliederung.

Premier type 1943

Alors que la majorité des bataillons d'infanterie allemands étaient subdivisés en trois compagnies légères et une compagnie lourde, il apparait dans divers Kriegsgliederunge que certaines divisions de panzergrenadiere ont disposé de bataillons à quatre compagnies légères (18 mitrailleuses légères - deux par squad de 12 hommes -, quatre mitrailleuses lourdes, deux mortiers de 81 mm et quelques armes antichars légères du type Panzerbüchse ou schwere Panzerbuchse).

Les douze canons antichars régimentaires étaient regroupés dans une compagnie supplémentaire et les obusiers d'infanterie régimentaires disposaient également de leur compagnie.

Ce type d'organisation a été entre autres utilisé par la 15e panzergrenadierdivision (revue Panzer Voran, numéros 10[5] et 44[6]) la panzergrenadierdivision Feldhernhalle (revue Panzer Voran numéro 39[7]) , la 29e panzergrenadierdivision (revue Panzer Voran numéro 44[6]) et aussi la 90e Panzergrenadierdivision selon Nafziger dans son ouvrage concernant les troupes blindées[8].

Deuxième type 1943

Les régiments de panzergrenadier calquent désormais leur organisation sur leurs homologues motorisés des divisions blindées et disposent donc de trois compagnies légères (18 mitrailleuses légères - deux par squad de 12 hommes passant à 11 hommes à partir de -, 4 mitrailleuses lourdes , deux mortiers de 81 mm et - très théoriquement - 4 panzerschreck) et d'une compagnie lourde (une batterie antichar à trois canons antichars et un peloton de mortiers à six mortiers de 81 mm ou quatre mortiers de 120 mm). Le régiment à trois bataillons de panzergrenadiere possède également une compagnie d'obusiers d'infanterie (leIg de 75 mm et/ou SiG de 150 mm), parfois d'une compagnie antiaérienne (12 canons de 20 mm) et à partir de 1944 d'une compagnie de pionniers (génie d'assaut).

Le bataillon de reconnaissance est composé d'une compagnie de véhicules de reconnaissance (trois pelotons à 6 véhicules et deux véhicules de commandement), de trois compagnies d'infanterie de reconnaissance (armement identique à une compagnie de panzergrenadiere) équipées soit de motos, de kubelwagens ou plus rarement d'halftracks légers et d'une compagnie de lourde (un peloton de pionniers, un peloton antichar et d'une batterie d'obusiers légers leIg de 75 mm).

Le bataillon de chars est à trois compagnies de Stugs (théoriquement 14 engins par compagnie).

Le bataillon antichar est théoriquement à deux compagnies autoportées (12 chasseurs de chars de typer Marder par compagnie) et une compagnie tractée (12 canons antichars).

Le bataillon du génie a trois compagnies d'assaut (chacune à 18 mitrailleuses légères, deux mitrailleuses lourdes, deux mortiers de 81 mm et six lance-flammes) et d'une compagnie de pontonniers.

Le régiment d'artillerie est à trois bataillons (deux légers à 12 obusiers de 105 mm et un lourd à 12 obusiers de 150 mm ou 8 obusiers de 150 mm et 4 canons de longue portée pour les tirs de contre batterie de 100 mm).

Le bataillon antiaérien est à deux compagnies lourdes (chacune à 4 canons de 88 mm et 3 canons de 20 mm) et une compagnie légère (12 canons de 20 mm).

Cette organisation est reprise par Nafziger[4] dans son ouvrage sur les troupes blindées et également dans la revue Panzer Voran numéros 14[9](18 Pzgrd , 25 Pzgrd , 4 SS Pzgrd) , 44[6] (15 Pzgrd, 29 Pzgrd).

Type août 1944

Nafziger prétend dans son ouvrage sur les troupes blindées[4] que la compagnie lourde des bataillons de panzergrenadiere aurait perdu sa batterie de canons antichars au profit de deux batteries de canons antiaériens (3 canons de 20 mm par batterie) alors que dans son ouvrage traitant des divisions SS et les parachutistes[10] il présente un schéma de compagnie lourde de panzergrenadiere ayant une batterie de canons antichars (3 canons et trois mitrailleuses légères) et une autre batterie de canons antiaériens (trois canons de 20 mm) en plus de la batterie de mortiers (six mortiers de 81 mm ou quatre mortiers de 120 mm).

Il est dès lors possible que la compagnie lourde idéale comportait une batterie antichar et une batterie antiaérienne mais que dans les cas de pénuries de canons antichars on pouvait remplacer la batterie antichar par une batterie antiaérienne. La Kriegsgliederung du de la 23. Panzerdivision publiée dans la revue Panzer Voran no 44[6] fait d'ailleurs état de la présence de canons antichars et de canons antiaériens dans chacune des compagnies lourdes de ses quatre bataillons de panzergrenadiere motorisés ce qui implique peut être que cette organisation était la norme à atteindre.

Le reste de l'organisation divisionnaire ne différait pas significativement de l'organisation précédente si ce n'est que la bataillon antichar était désormais théoriquement équipé de Stug et/ou de Jagdpanzer IV au lieu de Marder.

Type 1945 ou Freie Gliederung

Certains bataillons de panzergrenadiere ont été restructurés à partir du mois de novembre 1944 en cinq compagnies: trois compagnies légères (un peloton d'assaut entièrement équipé de Sturmgewehre - à 3 squads de 9 hommes - et deux pelotons standard à 6 mitrailleuses légères - chacun à 3 éscadrons de 9 hommes - et 3 panzerschrecke pour la compagnie) , une compagnie de mitrailleuses (8 ou 12 mitrailleuses lourdes, une batterie de canons antichars à 3 canons antichars plus trois mitrailleuses légères ou 3 canons antiaériens de 20 mm et une batterie antiaérienne de 3 canons antiaériens de 20 mm), la cinquième compagnie regroupait tous les mortiers du bataillon (8 mortiers de 81 mm et 4 mortiers de 120 mm).

Le reste de l'organisation divisionnaire ne différait pas significativement de celle du type .

Cette organisation est reprise par Nafziger dans son ouvrage sur les troupes blindées[4] notamment pour les 10 Pzgrd , 25 Pzgrd , Brandenburg Pzgrd et Kumark Pzgrd.

Infanterie motorisée

L'infanterie motorisée de la Wermarcht était constituée par des unités transportées par camion. Ce type de divisions sera transformé en 1943 en Panzergrenadier-Division.

L'infanterie motorisée a connu trois types d'organisations successives avant d'être transformée en panzergrenadier-division selon Nafziger[11] :

- Le type 1939

- Le type

- Le type

Type 1939

La division d'infanterie motorisée du type 1939 correspondait à l'organisation de son homologue non motorisée à ceci près qu'elle était entièrement équipée de camions pour transporter ses équipements et toute son infanterie.

Elle disposait donc de :

- trois régiments d'infantrie à trois bataillons à trois compagnies légères (9 mitrailleuses légères - une par squad -, 2 mitrailleuses lourdes, 3 mortiers de 50 mm) et une compagnie lourde (8 mitrailleuses lourdes et 6 mortiers de 81 mm) plus une compagnie de commandement régimentaire (un peloton de transmissions, un peloton du génie et un peloton motocycliste), une compagnie antichar régimentaire (12 canons antichars) et une compagnie d'obusiers d'infanterie (2 sIG de 150 mm et 6 leIG de 75 mm ou seulement 8 leIG) ;

- un régiment d'artillerie à trois bataillons d'obusiers légers (12 leFh de 105 mm par bataillon) et un bataillon d'obusiers lourds (12 sFh de 150 mm ou 8 sFh de 150 mm et 4 canons à longue portée de 105 mm) ;

- un bataillon antichar à trois compagnies antichar (12 canons antichars par compagnie) et une compagnie anti aérienne (12 canons monotubes de 20 mm);

- un bataillon de reconnaissance à une compagnie d'infanterie motocycliste (9 mitrailleuses légères - une par squad -, 3 mortiers de 50 mm et 2 mitrailleuses lourdes), une compagnie de voitures blindées (3 pelotons de 6 véhicules et un peloton de commandement à 2 véhicules) et une compagnie de soutien (une batterie antichars à 3 canons et une batterie de 2 leIG) ;

- un bataillon du génie à trois compagnies d'assaut (9 mitrailleuses légères - une par squad -) et une compagnie de pontonniers ;

- un bataillon de transmissions à une compagnie radio et une compagnie de téléphones de campagne ;

- diverses unités logistiques et médicales.

Cette organisation est reprise par Nafziger dans son ouvrage concernant les troupes blindées[4], notamment pour les 2e, 13e et 20e divisions d'infanterie motorisée.

Type février 1941

La division motorisée du type était réduite à deux régiments d'infanterie motorisée mais elle gagnait par contre un bataillon d'infanterie motocycliste et elle suivait la réforme de l'infanterie de 1941 qui modifiait l'organisation du bataillon d'infanterie qui disposait désormais de trois compagnies d'infanterie légère (12 mitrailleuses légères - une par squad de 10 hommes -, 3 mortiers de 50 mm et, théoriquement, 3 fusils antichars) et d'une compagnie lourde (12 mitrailleuses lourdes et 6 mortiers de 81 mm).

Le bataillon d'infanterie motocycliste disposait de 3 compagnies légères (18 mitrailleuses légères - deux par squad - , 3 mortiers de 50 mm, 2 mitrailleuses lourdes et 3 fusils antichars), une compagnie lourde (8 mitrailleuses lourdes et 6 mortiers de 81 mm) et une compagnie de soutien (un peloton du génie - 3 mitrailleueses légères, une par squad -, une batterie antichar - 3 canons antichars et 1 mitrailleuse légère - et une batterie d'obusiers d'infanterie à 2 leIG de 75 mm).

Le régiment d'artillerie perdait un bataillon d'obusiers légers et la compagnie de motocyclistes se conformait à l'organisation de la compagnie légère du bataillon motocycliste tandis que le reste de la division restait similaire au type 1939.

Cette organisation est reprise par Nafziger dans son ouvrage concernant les troupes blindées[4] pour la 60e division d'infanterie motorisée.

Type mai 1941

La division motorisée du type mai 1941 ressemble au type février 1941 mais s'en démarque sur les points suivants :

- les compagnies d'infanterie motorisées sont renforcées par 6 mitrailleuses légères de réserve (sans servants) et un canon antichar de 28 mm du type sPzBu 41.

- les 4 batteries (3 canons par batterie) de la compagnie antichar régimentaire des régiments d'infanterie sont directement intégrées dans les compagnies lourdes des bataillons et la batterie résiduaire est intégrée à la compagnie de commandement régimentaire ;

- certains régiments d'infanterie disposent désormais d'une compagnie antiaérienne (12 canons monotubes de 20 mm autoportés) ;

- le bataillon antichar dispose théoriquement de deux compagnies antichars autoportées et d'une compagnie tractée ;

- la division reçoit un bataillon de chars à deux compagnies légères (trois pelotons de panzer III et un peloton de panzer II) et une compagnie lourde (trois pelotons de panzer IV et un peloton de panzer II) ;

- le bataillon motocycliste et le bataillon de reconnaissance fusionnent pour former un bataillon de reconnaissance à une compagnie d'autos blindées, trois compagnies légères de motocyclistes (18 mitrailleuse légères - deux par squad -, 4 mitrailleuses lourdes, 2 mortiers de 81 mm , 3 fusils antichars) et une compagnie lourde comprenant un peloton de génie (4 mitrailleuses légères) , un peloton antichars (3 canons et 3 mitrailleuses légères, un peloton de sPzBu (3 canons de 28 mm et 3 mitrailleuses légères) et un peloton d'obusiers d'infanterie (2 leIg de 75 mm). On remarquera que cette organisation est déjà celle des bataillons de reconnaissance de l'arme blindée ce qui fait des divisions motorisées des unités hybrides tiraillées entre le commandement de l'infanterie et celui des blindés ;

- la division est renforcée par un bataillon antiaérien à deux compagnies lourdes (4 canons antiaériens de 88 mm et 2 quadritubes de 20 mm autoportés par compagnie) et une compagnie légère (12 canons antiaériens de 20 mm monotubes autoportés). Ce bataillon est parfois attaché au régiment d'artillerie ;

- les compagnies d'assaut du bataillon du génie disposent désormais chacune de trosi fusils antichars et certains bataillons ont dix-huit mitrailleuses légères par compagnie au lieu de neuf.

Cette organisation est reprise par Nafziger dans son ouvrage concernant les troupes blindées[4] pour la 3e division d'infanterie motorisée et elle est également disponible dans la revue Panzer Voran no 31 pour la e division motorisée et dans le no 35 de la même revue pour la division motorisée « Großdeutschland ».

Infanterie de montagne : Gebirgs-Divisionen

L'organisation d'une division de gebirgsjäger du début de l'année 1944 a été publiée dans le "Panzer voran" 36.

Divisions de chasseurs

Les divisions de chasseurs étaient théoriquement destinées à suppléer aux divisions de montagne dans les zones de moyenne montagne où les compétences pointues en matière d'alpinisme n'étaient pas requises.

La plupart des canons de ces divisions étaient des pièces de montagne démontables et transportables à dos de mules voire à dos d'homme en cas d'urgence et elles sont reconnaissables par le petit triangle noir qui est représenté en dessous d'elles dans les kriegsgliederunge.

Leur organisation est reprise dans les numéros 35 et 42 de la revue Panzer voran .

Divisions statiques

Les divisions d'infanterie statiques (bodenständig) disposaient d'encore moins de moyens de transport que les divisions d'infanterie de ligne et elles étaient destinées à tenir des positions défensives jusqu'à leur destruction bien qu'en pratique les survivants des premiers jours de combats furent amalgamés aux survivants des divisions de ligne durant la bataille de Normandie si l'on en croit ce qu'en disent Didier Lodieu dans son ouvrage "Mourir pour Saint-Lô"[12] et Steven J. Zaloga[13].

Elles servaient généralement à tenir les plages susceptibles de permettre le débarquement des alliés le long de l'Atlantique ou de la Méditerranée.

Le bataillon d'infanterie statique était généralement composé de quatre compagnies d'infanterie disposant chacune de 12 mitrailleuses légères , 2 mitrailleuses lourdes et 2 mortiers de 81 mm. Dans certains cas, l'équipement pouvait être de prise (tchèque , français ...) .

L'artillerie de ces divisions était le plus souvent composé de pièces capturées dans toute l'Europe comme c'est indiqué dans les kriegsgliederunge disponibles ainsi que dans l'ouvrage de Nafziger cité plus haut.

Leur organisation est également reprise dans les numéros 22, 31 et le hors série numéro 4 de la revue Panzer voran.

Arme blindée : la Panzerwaffe

Les panzers - mot repris de l’allemand signifiant « blindé » - constituèrent, au sein de la Panzerwaffe et rassemblés en divisions blindées ou en unités indépendantes de taille variable selon leurs spécificités (Sturmgeschütz-Brigaden, Panzer-Brigaden, Schwere Panzer-Abteilungen - cf. infra), le fer de lance des forces terrestres allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale - la Panzerwaffe, terme générique qui se traduit littéralement en « arme blindée », regroupant les unités de ce type appartenant tant à la Heer qu'à la Waffen-SS.

Le 1er mars 1943, le poste d'inpecteur général des blindés fut confié à Heinz Guderian, le « père des blindés » dans la Wehrmacht.

Unités non endivisionnées

- Sturmgeschütz-Brigaden

- Panzer-Brigaden

- Schwere Panzer-Abteilungen

Services

Propaganda Kompagnie

Les Propagandakompanien étaient des unités attachées aux armées allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale chargées de la propagande nazie.

Corps et unités d'élite

Durant la Seconde Guerre mondiale un certain nombre d'unités et divisions de l'armée allemande ont été classées comme « unités d'élite » se distinguant par des insignes spéciaux de toutes sortes (cf. section dédiée infra). Pour certaines, ce statut honorifique était simplement une question de prestige « politique » - à l'exemple du régiment d'infanterie « List », unité bavaroise dans les rangs duquel Hitler avait servi pendant la Première Guerre mondiale, ou le Führer-Begleit-Bataillon, bataillon d'escorte du Führer placé avant la guerre sous le commandement d'Erwin Rommel. Certaines, comme la division Grossdeutschland (les « pompiers du front ») ou la Panzer-Division Lehr, se sont distinguées par la valeur de leur personnel, la première sur le front de l'Ouest et la seconde pendant la bataille de Normandie. D'autres gagnèrent ce titre en raison de leurs prestigieuses traditions militaires gagnées sur les champs de bataille historiques, de leur lignage ou de leurs exploits au cours du conflit à l'image de la « Reichs-Grenadier-Division Hoch- und Deutschmeister » - « héritière » d'anciens ordres de chevalerie germaniques - ou des « Brandebourgeois », spécialistes des « opérations spéciales » et du renseignement militaire.

Grandes figures de la Heer

Volksdeutsche, « Malgré-nous » et volontaires étrangers

« Lorsque l'on parle des unités de volontaires étrangers intégrés dans les forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, la Waffen-SS vient automatiquement à l'esprit. Mais, en chiffres absolus, plus d'étrangers servis avec la Wehrmacht dans la force armée, de la marine et de l'air »

— Carlos Caballero Jurado & Kevin Lyles, Foreign Volunteers of the Wehrmacht 1941–45[14]

Après l’Anschluss en , les effectifs de l'armée autrichienne furent assimilés à ceux de la Wehrmacht[15]. En septembre de la même année, après la signature des accords de Munich et le démantèlement de la Tchécoslovaquie, les Volksdeutsche tchécoslovaques - en particulier les citoyens des Sudètes et de Moravie - furent considérés comme « citoyens du Reich » et soumis aux lois allemandes de la conscription[16]. Après l'invasion germano-soviétique de la Pologne, la partie du pays conquise par l'Allemagne sera divisée en deux entités. La première deviendra le « Warthegau », directement annexé au Reich (et donc soumise au Droit allemand au même titre que l'Autriche ou les Sudètes), tandis que la seconde, le Gouvernement général de Pologne, sera placée sous la tutelle d'une administration allemande. Par la suite, plus d'un million et demi de Volksdeutsche originaires du Gouvernement général, des pays baltes, de Bessarabie et de Russie (Allemands de la Volga) se verront relogés dans le Warthegau.

À ces « germains ethniques » de l'est embrigadés dans les forces armées du Reich vinrent s'ajouter les « malgré-nous », germanophones assimilés aux Volksdeutsche (Alsaciens, Mosellans, Belges des Cantons de l'Est et Luxembourgeois grands-ducaux) des territoires conquis par l'Allemagne pendant la Campagne de mai-juin 1940, annexés au Reich et soumis eux aussi aux lois militaires allemandes[17]. L'embrigadement des habitants des territoires annexés s'est effectué en deux temps : de 1940 à 1942, en qualité de "Volksdeutsche" ils pouvaient s'engager volontairement dans la Wehrmacht ou la Waffen-SS. À partir d', la nationalité allemande a été octroyée à tous les habitants de souche de ces régions (Reichsdeutsche) et le service militaire a été institué. Dès lors ils ont été contraints de s'y soumettre ("malgré-nous") sous la menace de représailles sur la famille (Sippenhaftung).

Dès la fin 1940, dans l'Europe désormais occupée, les mouvements « fascisants » ou pro-nazi comme le mouvement rexiste belge, s'engagèrent très rapidement dans la collaboration pro-allemande et en particulier dans la collaboration militaire. La France du Régime de Vichy s'engage en sur cette voie, un mois avant l'invasion de l'URSS par le Reich. Cette situation aboutit à la création de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme en juillet. Le , les volontaires français qui forment le 638e régiment d'infanterie partent pour le front[18].

Armée de réserve, écoles militaires et formation

Varia

Drapeaux et signalétique

- Drapeaux

- Signalétique

Grades et couleurs d'arme (Waffenfarbe)

Insignes particuliers

- Ärmelband

|

|

- Insignes de corps

- Distinctions

Unités « terrestres » de la Luftwaffe

Les divisions de parachutistes

Les divisions parachutistes ont connu au moins trois types d'organisation différentes : le type 1939 , le type 1942 et le type 1944.

Type 1939

Durant cette période il n'y avait qu'une seule division de parachutistes, la 7e flieger division, qui s'est étoffée au cours du temps jusqu'à la bataille de Crète en .

Elle disposait théoriquement des unités suivantes :

- Trois régiments d'infanterie à trois bataillons de parachutistes chacun à tois compagnies légères (18 mitrailleuses légères - deux par squad - plus 2 mitrailleuses légères de réserve sans servants confiés aux cuisiniers, 3 mortiers de 50 mm et - théoriquement - 3 fusils antichars) et une compagnie lourde (8 mitrailleuses lourdes et 4 mortiers de 81 mm), une compagnie de commandement (disposant d'un peloton de transmissions et d'un peloton du génie) , une compagnie antichar régimentaire (12 canons antichars) et une compagnie d'obusiers d'infanterie régimentaire (8 obusiers légers d'infanterie de montagne parfois remplacés par des mortiers de 105 mm). La lecture des K.St.N. indique que le peloton de parachutistes comprenait 48 combattants servants 6 mitrailleuses légères et un mortier de 50 mm ce qui implique que tous les hommes du peloton ne peuvent pas embarquer dans les 3 avions de transport de type junker 52 qui ne peuvent embarquer que 12 ou 13 hommes avec les parachutes et les conteneurs et la lecture de témoignages recueillis par jean Yves Nasse[19] indique que les parachutistes étaient soumis à une sélection avant chaque saut et que les parachutistes non sélectionnés restaient sur le carreau ou attendaient un deuxième parachutage ;

- Un régiment d'artillerie qui ne disposait en pratique que d'un bataillon d'artillerie (12 canons de montagne de 75 mm) ;

- Un bataillon antichar à trois compagnies (12 canons par compagnie) ;

- Un bataillon du génie à quatre compagnies ;

- Un bataillon anti aérien ;

- Un bataillon de transmissions ;

- Diverses unités logistiques.

Cette organisation est reprise par Nafziger dans son ouvrage sur les SS et les parachutistes[10] , Jean Yves Nasse dans son ouvrage Les Fallschirmjäger en Crète[19], Bruce Quarrie[20](bien qu'il fournisse une autre organisation interne pour la composition des compagnies de parachutistes : une mitrailleuse par squad et les mortiers sont regroupés) et Chris Ellis[21].

Type 1942

Chris Ellis[21] signale des modifications dans l'armement du régiment de parachutistes : les compagnies d'infanterie remplacent leurs 3 fusils antichars par 2 sPzBu de 28 mm , la compagnie antichar régimentaire remplace ses canons de 37 mm par des canons sPzBu de 42 mm et la compagnie d'obusiers d'infanterie remplace son matériel par des canons sans recul de 75 mm. Il signale également que les bataillons d'artillerie sont équipés de canons sans recul de 105 mm.

Nafziger[10] indique qu'à partir de d'autres divisions de parachutistes commencent à être formées.

Type 1944

Nafziger[10] signale des modifications dans l'armement et l'organisation des parachutistes :

- Les compagnies d'infanterie perdent leurs sPzbu de 28 mm et remplacent leurs mortiers de 50 mm par des mortiers de 81 mm à canon court ;

- La compagnie lourde des bataillons est renforcée par deux canons sans recul de 75 mm ;

- La compagnie antichar régimentaire remplace ses sPzbu de 42 mm par des canons antichars de 75 mm parfois remplacés par des Panzerschrecke ;

- La compagnie d'obusiers d'infanterie régimentaire troque ses canons sans recul contre 12 mortiers de 120 mm ;

- Une compagnie de génie est rajoutée dans chaque régiment de parachutistes à la place du peloton dans la compagnie régimentaire ;

- Le régiment d'artillerie devient similaire à celui d'une unité motorisée classique à deux ou trois bataillons d'obusiers légers (12 leFh de 105 mm par bataillon) et un bataillon d'artillerie lourde (12 sFh de 150 mm) ;

- Certaines divisions troquent un bataillon d'obusiers légers contre un bataillon de mortiers lours (36 mortiers de 120 mm).

Armée et Waffen-SS

La Waffen-SS, qui était, à l'origine une petite organisation para-militaire de l’Allgemeine SS dirigée par Heinrich Himmler, s'est progressivement étoffée jusqu'à atteindre le million d'hommes quand débute la Seconde Guerre mondiale. Elle ne fait pas partie de la Wehrmacht mais dépend néanmoins de son Haut Commandement.

Une « armée populaire nationale-socialiste » : Volksgrenadier et Volkssturm (1944-1945)

- Volksgrenadier Divisionen

- Volkssturm

Le Volkssturm est le nom donné à la milice populaire allemande levée en 1944 et qui devait épauler la Heer dans la défense du territoire du Reich à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la manière de la Home Guard britannique de 1940 et les corps combattants des citoyens patriotiques du Japon en 1945. Ce projet de mobilisation militaire totale du peuple allemand trouve son origine dans les suggestions du général Heinz Guderian de l'été 1944, qui vit à la fois le débarquement de Normandie à l'Ouest et le début de l'opération Bagration à l'Est, l'idée étant de susciter une levée d'armes populaire fanatisée dans l'esprit du Landsturm de 1813 qui libéra la Prusse de l'occupation napoléonienne.

Opinions politiques au sein de l'armée de terre

Si certains militaires se révélèrent de fidèles et inconditionnels supports d'Adolf Hitler, d'autres au contraire s'engagèrent dès l'avènement du Troisième Reich dans la résistance au régime nazi, résistance qui aboutira au complot du 20 juillet 1944 et à la tentative d'assassinat du Führer.

Résistance au nazisme

Dès 1933, une résistance politique connue sous le nom d' « Orchestre Noir » se mit en place dans les hautes sphères de l'armée. Cette organisation tenta à plusieurs reprises de prendre le pouvoir ou d'assassiner Hitler. En 1944, pensant la guerre perdue et espérant négocier une paix séparée avec les Alliés anglo-américains, un grand nombre d'officiers supérieurs de la Wehrmacht organisèrent un complot pour tuer Adolf Hitler le . L’opération Walkyrie — nom code de l'opération — échoua de peu et la Gestapo procéda sur ordre du Führer à une répression féroce. De nombreux militaires de la Heer en furent victimes, notamment trois Generalfeldmarschall (Günther von Kluge, suicidé sur la route de Berlin où il était convoqué, Erwin von Witzleben, pendu, et Erwin Rommel, dont le suicide a été forcé alors qu'il était en convalescence chez lui), et seize généraux dont Friedrich Fromm, Friedrich Olbricht et Carl-Heinrich von Stülpnagel.

Gerd von Rundstedt

Militaire « vieux-prussien » traditionaliste et conservateur, le Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt se heurta plusieurs fois de front avec Hitler — qu'en privé il traite de « petit caporal de Bohême » en raison de ses origines et de son grade pendant la Première Guerre mondiale — sans toutefois s'engager dans la résistance politique aux nazis, qu'il n'appréciait cependant guère pour leurs méthodes[22].

Galerie d'images

Exemples de véhicules utilisés dans la Heer

Poogne, septembre 1939, Sdkfz 6 tractant un canon.

Poogne, septembre 1939, Sdkfz 6 tractant un canon. Belgique, novembre 1940, semi-chenillé Zugkraftwagen P107/304.

Belgique, novembre 1940, semi-chenillé Zugkraftwagen P107/304. Norvège 1941, camion Latil de largage de ballons de surveillance.

Norvège 1941, camion Latil de largage de ballons de surveillance. La 11e division blindée en Russie, juin 1941, véhicules Hanomag.

La 11e division blindée en Russie, juin 1941, véhicules Hanomag. Traversée d'un pont en Estonie par une Horch 901.

Traversée d'un pont en Estonie par une Horch 901. Rommel en 1942, en Afrique du Nord, à bord d'une Horch 901.

Rommel en 1942, en Afrique du Nord, à bord d'une Horch 901. Rommel et Bayerlein, juin 1942, Afrique du Nord, à bord d'un Sonderkraftfahrzeug 250, marqué "Greif".

Rommel et Bayerlein, juin 1942, Afrique du Nord, à bord d'un Sonderkraftfahrzeug 250, marqué "Greif". SdKfzg 251 dans un musée de Johannesburg (2014).

SdKfzg 251 dans un musée de Johannesburg (2014). Russie, mars 1942, réparation d'un semi-chenillé Sdkfz 10.

Russie, mars 1942, réparation d'un semi-chenillé Sdkfz 10. Le général von Langermann und Erlencamp à bord d'un Sdkfz 251, Russie, juin 1942.

Le général von Langermann und Erlencamp à bord d'un Sdkfz 251, Russie, juin 1942. Russie, juin 1943, pendant l'opération Zitadelle, troupes motorisées, soldat à moto, et camion chenillé.

Russie, juin 1943, pendant l'opération Zitadelle, troupes motorisées, soldat à moto, et camion chenillé.

Notes et références

Notes

- Ce sigle était visible sur les plaques d'immatriculation des véhicules de l'Armée de terre de l'époque, de même que « WL » désignait par abréviation la « Wehrmacht - Luftwaffe » (force aérienne) et « WM », « Wehrmacht - Marine » pour la Kriegsmarine. Les véhicules de la Waffen-SS portaient des plaques timbrées des runes « ϟϟ » (pour « SS ») propres à cette armée complémentaire de la Heer.

- La dissolution officielle de la Wehrmacht et des diverses armées qui l'ont composée (terre, air, mer) n'intervient qu'en .

- Date de l'attentat raté contre Hitler dans son Quartier général de Prusse-Orientale.

- Les régions militaires XX et XXI ont été établies en Pologne après sa défaite, à Gdańsk et Poznań, dans des régions qui faisaient autrefois partie de l'Empire allemand, avant la Première Guerre mondiale. Ces régions furent annexées par l'Allemagne en 1939.

- Ces deux régions militaires supplémentaires ont été créés en 1942 dans des régions déjà annexées par l'Allemagne.

- Le K.St.N. ou Kstn, pour Kriegs-Stärke-Nachweisung, est le « tableau d'ordre de marche » d'une unité (littéralement « présentation détaillée des forces en guerre ») ; il en existe plusieurs selon les formations ou les corps d'armée, ou même les années de conflit, celles-ci ayant constamment grevé les effectifs des forces allemandes, lesquelles ont dû en conséquence réorganiser leurs unités.

Références

- La Wehrmacht sur la côte basque de 1940 à 1944.

- (en) George F. Nafziger, The German Order of Battle : Infantry in World War II, London, Greenhill books, , 591 p. (ISBN 1-85367-393-5)

- Tessin, vol. 15, p. 151-153.

- (en) George F Nafziger, The German Order of Battle : Panzers and Artillery in World War II, London, Greenhill books, , 463 p. (ISBN 1-85367-359-5)

- Alain Verwicht, Panzer Voran 10, Saint Boes, Alain Verwicht, , 40 p. (ISSN 1293-2728)

- Alain Verwicht, Panzer voran 44, Saint Boes, Alain Verwicht, , 40 p. (ISSN 1293-2728)

- Alain Verwicht, Panzer Voran 39, Saint Boes, Alain Verwicht, , 40 p. (ISSN 1293-2728)

- (en) Georges F. Nafziger, The german order of batlle : panzers and artillery in world war II, London, greenhill books, , 463 p. (ISBN 1-85367-359-5)

- Alain Verwicht, Panzer Voran 14, Saint Boes, Alain Verwicht, , 40 p. (ISSN 1293-2728)

- (en) George F. Nafziger, The German Order of Battle : Waffen SS and Other Units in World War II, Conshohocken, PA, Combined publishing, , 320 p. (ISBN 1-58097-058-3)

- (en) George F. Nafziger, The German Order of Battle : Panzers and Artillery in World War II, London, Greenhill books, , 463 p. (ISBN 1-85367-359-5)

- Didier Lodieu, Mourir pour Saint-Lô : juillet 1944, la bataille des haies, Paris, Histoire et Collections, , 176 p. (ISBN 978-2-35250-034-6)

- (en) Steven J Zaloga, Campaign 88 Operation Cobra 1944 Breakout from Normandy, Oxford, Osprey Publishing, , 96 p. (ISBN 1-84176-296-2), p. 22 : La 352e division était devenue un amalgame de 5 divisions mises à mal par les combats précédents et elle combattait depuis le débarquement.

- Note de l'éditeur - voir Bibliographie.

- (en)Transfer of the Austrian Army into the Wehrmacht

- Persée: La question allemande à l'intérieur de la Tchécoslovaquie.

- Colloque « Août 1942 : l’incorporation de force des Alsaciens et des Mosellans dans les armées allemandes » (Colmar, 15-17 octobre 2002).

- Le Marec et Lambert, Les Français sous le casque allemand, 1994 p. 20-21

- Jean Yves Nasse, Fallschirmjäger en Crète, Paris, Histoire et Collections, , 160 p. (ISBN 2-913903-36-3)

- (en) Bruce Quarrie, Battle Orders 4 German Airborne Divisions Blitzkrieg 1940-41, Oxford, Osprey publishing, , 96 p. (ISBN 1-84176-571-6)

- (en) Chris Ellis, 7th Flieger Division : Student's Fallschirmjäger Elite, Hersham, Ian Allan Publishing, , 96 p. (ISBN 0-7110-2855-9)

- CanalBlog : fiche biographique.

Voir aussi

Bibliographie

- Bibliographie en français

- Jacques Benoist-Méchin : Histoire de l'armée allemande (1936) :

- : De l'Armée impériale à la Reichswehr (1918-1919) ;

- : De la Reichswehr à l'Armée nationale (1919-1938) ;

- : De Vienne à Prague (1938-1939).

- Le Marec et Lambert: Les Français sous le casque allemand, 1994

- Bibliographie en anglais

- Osprey Publishing

- Brian L. Davis & Malcolm McGregor: Flags of the Third Reich (1) - Wehrmacht, collection Men-at-Arms no 270, 1994, 48 pages (ISBN 9781855324466)

- Gordon Williamson & Ramiro Bujeiro: German Army Elite Units 1939–45, collection Men-at-Arms no 380, 2002, 48 pages (ISBN 9781841764054)

- Bibliographie en allemand

- (de) Georg Tessin, Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945, vol. 1-17, Osnabrück, éditions Biblio Verlag, 1966-1980 — archives complètes de la Werhmacht et de la Waffen-SS, liste complète de toutes les unités existantes.

- Autres éditions ou détails sur ces éditions

- Verbände… : Die Landstreitkraft 1939-1945, vol. 1, Frankfurt/Main, Verlag E.S. Mittler & Sohn, .

- Verbände… : Die Landstreitkraft 1-5, vol. 2, Frankfurt/Main, Verlag E.S. Mittler & Sohn, .

- Verbände… : Die Landstreitkraft 6-14, vol. 3, Frankfurt/Main, Verlag E.S. Mittler & Sohn, .

- Verbände… : Die Landstreitkräfte 15-30, vol. 4, Frankfurt/Main, Verlag E.S. Mittler & Sohn, .

- Verbände… : Die Landstreitkräfte 31-70, vol. 5, Frankfurt/Main, Verlag E.S. Mittler & Sohn, .

- Verbände… : Die Landstreitkräfte 71-130, vol. 6, Osnabrück, Biblio Verlag, .

- Verbände… : Die Landstreitkraft 131-200, vol. 7, Osnabrück, Biblio Verlag, .

- Verbände… : Die Landstreitkrafte 201-280, vol. 8, Osnabrück, Biblio Verlag, .

- Verbände… : Die Landstreitkräfte 281-370, vol. 9, Osnabrück, Biblio Verlag, .

- Verbände… : Die Landstreitkräfte 371-500, vol. 10, Osnabrück, Biblio Verlag, .

- Verbände… : Die Landstreitkrafte 501-630, vol. 11, Osnabrück, Biblio Verlag, .

- Verbände… : Die Landstreitkräfte 631-800, vol. 12, Osnabrück, Biblio Verlag, .

- Verbände… : Die Landstreitkrafte : 801-13400, vol. 13, Osnabrück, Biblio Verlag, .

- Verbände… : Die Landstreitkraft : Namensverbände, vol. 14, Osnabrück, Biblio Verlag, .

- Verbände… : Die Landstreitkrafte : Kriegsstarkenachweisungen (Ktsn), Taktische Zeichen & Traditionspflege, vol. 15, Osnabrück, Biblio Verlag, .

- Verbände… : Sechzehnter Band : Wehrkreise I-VI, vol. 16a, Osnabrück, Biblio Verlag, .

- Verbände… : Sechzehnter Band : Wehrkreise VII-XIII, vol. 16b, Osnabrück, Biblio Verlag, .

- Verbände… : Sechzehnter Band : Wehrkreise XIV-XXI, vol. 16c, Osnabrück, Biblio Verlag, .

- Autres éditions ou détails sur ces éditions

Articles connexes

- Politique militaire du IIIe Reich

- Waffen-SS

- Soldats et volontaires étrangers du Troisième Reich

- Forces armées allemandes dans l'histoire :

- Forces armées de l'Empire allemand

- Kaiserliche Marine (1872-1919)

- Deutsches Heer (1871-1919)

- Reichswehr (1919-1935)

- Wehrmacht (1935-1946)

- Kriegsmarine

- Heer (Wehrmacht)

- Luftwaffe (Wehrmacht)

- Nationale Volksarmee (1956-1990)

- Volksmarine

- Landstreitkräfte der Nationalen Volksarmee (armée de terre)

- Luftstreitkräfte der Nationalen Volksarmee (armée de l'air)

- Bundeswehr (1955)

- Forces armées de l'Empire allemand