Bataille de Courtrai (1814)

La bataille de Courtrai a eu lieu le près de Courtrai, dans l’actuelle Belgique alors annexée par la France. Elle prend place dans le cadre des guerres de la Sixième Coalition et, plus précisément, dans celui de la campagne de France où l'empereur Napoléon tente d’éviter ou d’arrêter l’invasion de la France et de conserver son trône. Elle voit s’affronter des troupes du royaume de Saxe, soutenues par des unités prussiennes, sous les ordres du général saxon Johann von Thielmann, et le corps d’armée français du général Nicolas-Joseph Maison.

| Nicolas-Joseph Maison | Johann von Thielmann Friedrich von Hellwig |

| 12 200 hommes 34 canons | 10 700 hommes 20 canons |

| 1 200 tués, blessés ou prisonniers 3 canons |

Guerre de la Sixième Coalition

Batailles

- Sainte-Croix-en-Plaine

- Metz

- Besançon

- Saint-Avold

- 1re Saint-Dizier

- Brienne

- La Rothière

- Hoogstraten (de)

- Anvers

- Berg-op-Zoom

- Courtrai

| Coordonnées | 50° 50′ 00″ nord, 3° 16′ 00″ est | |

|---|---|---|

Opérations

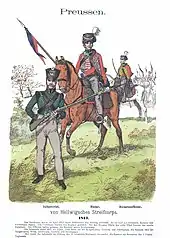

Au milieu de février 1814, dans l'ouest de la Belgique, les forces de la coalition, commandées par Charles-Auguste de Saxe-Weimar, comptent environ 25 000 hommes avec 56 canons : 20 000 de l'armée royale saxonne, 2 800 du duché d'Anhalt, 850 de Saxe-Weimar, 650 de Schwarzbourg-Rudolstadt, plus deux régiments cosaques commandés par Bichalov et Rebreïev. Le corps prussien de Bülow, après une tentative infructueuse contre Anvers, se sépare de l'armée du Nord pour aller rejoindre l'armée prussienne principale, commandée par Blücher, dans la région de Laon. Cependant, les Prussiens laissent en observation devant Tournai la division de Borstell avec 8 000 fantassins, 1 400 cavaliers et 16 canons, plus le corps franc du major Hellwig (de) devant Courtrai. Le général Maison n'a que 10 000 à 12 000 hommes de troupes de ligne mais, selon le terrain des opérations, il peut faire appel aux garnisons des forteresses d'Anvers, Ostende, Maubeuge, etc., qui totalisent 30 000 hommes environ[1].

Du 18 au 24 mars, le duc de Saxe-Weimar fait une tentative pour s'emparer de Maubeuge et fait bombarder la ville, sans succès. Les Saxons ne font pas de nouvelle tentative contre la ville, se contentant d'en mener le blocus depuis Recquignies. Le corps saxon de Johann von Thielmann est envoyé fourrager autour de Lille où il est repoussé par une contre-attaque du général Castex, tandis que les Prussiens de Borstell se dirigent vers Laon pour rejoindre l'armée de Blücher[2].

Le 24 mars, le corps du général Maison part de Lille en faisant croire aux coalisés qu'il a l'intention de débloquer Maubeuge. En fait, il se dirige au nord, vers les environs de Gand, pour recevoir la division Roguet qui quitte Anvers où elle n'est plus nécessaire. Ainsi renforcé, Maison fait mine de menacer Bruxelles, obligeant le duc de Saxe-Weimar à déplacer ses forces[3]. Le corps d'armée de Maison, fort de 6 000 fantassins, 1 200 cavaliers et 20 canons, disperse le détachement de Hellwig et entre à Gand le 26 mars, faisant prisonnier la plus grande partie d'un bataillon de volontaires belges récemment levés par la Coalition, tandis que les cosaques de Bichalov se replient vers Melle. Le duc de Saxe-Weimar rassemble 10 000 hommes et 30 canons autour d'Alost pour couvrir Bruxelles et attend l'arrivée du corps hanovrien venu du Rhin, commandé par Wallmoden, tandis que Thielemann marche vers Audenarde avec 10 000 hommes pour attaquer le flanc de Maison. Ce dernier évacue Gand, fait sa jonction avec la division Roguet, qui lui apporte 5 000 hommes et 14 canons, et se retourne contre Thielemann, désormais inférieur en nombre[4].

Le 31 mars à 6 h du matin, les forces de Maison et de Thielmann s'affrontent devant Courtrai : le corps saxon aligne 10 000 fantassins, 700 cavaliers et 20 canons. Le corps français comprend les divisions Roguet, Solignac et Barrois. Les Saxons attaquent l'avant-poste français de Zwevegem mais sont débordés sur leurs deux ailes par les Français. Le combat s'achève par la défaite des Saxons qui perdent 600 tués, 600 prisonniers et trois canons, et doivent se replier sur Audenarde. Maison fait une tentative infructueuse pour s'emparer de Tournai, dont la garnison a été renforcée pendant la nuit, puis retourne à Lille[5].

Le duc de Saxe-Weimar fait sa jonction avec Thielemann : son armée, renforcée par la division de Wallmoden et celle du général saxon Gablenz, aligne 30 000 hommes et 78 canons. Le blocus d'Anvers est laissé aux troupes suédoises de Bernadotte récemment arrivées en Belgique. Maison, après avoir approvisionné Maubeuge, arrive à Valenciennes le 5 avril et se prépare à faire face à une nouvelle offensive des Coalisés quand il apprend l'issue de la bataille de Paris et l'abdication de Napoléon (), ce qui met fin aux opérations[6].

Un armistice est conclu le 12 avril, laissant aux Français la possession des places qu'ils occupent. La ligne de démarcation, suit le cours de la Sambre de Landrecies à Maubeuge, puis la frontière du département du Nord jusqu'à Menin, la route de Menin à Thourout, et atteint la mer du Nord entre Ostende et Blankenberge[7].

Conséquences

À l'issue du traité de Paris du , les Français doivent évacuer les places qu'ils tenaient encore en Flandre belge. Courtrai et l'ensemble de la Belgique restent sous un régime provisoire d'occupation alliée jusqu'au congrès de Vienne qui les rattache au royaume uni des Pays-Bas sous la couronne du prince hollandais Guillaume Ier d'Orange.

Les combats dans le Nord de la France et dans l’actuelle Belgique sont passés relativement inaperçus en comparaison des opérations principales dans le nord-est de la France, entre la Champagne et Paris.

Références

- Modest I. Bogdanovitsch, Geschichte des Krieges 1814 in Frankreich und des Sturzes Napoleon's I, traduit du russe, Leipzig, vol. 2, 1866, p. 270.

- Frédéric François Guillaume de Vaudoncourt, Histoire des campagnes de 1814-1815 en France, tome 3, Paris, 1826, livre 5, p. 68-70.

- Frédéric François Guillaume de Vaudoncourt, Histoire des campagnes de 1814-1815 en France, tome 3, Paris, 1826, livre 5, p. 70-74.

- Modest I. Bogdanovitsch, Geschichte des Krieges 1814 in Frankreich und des Sturzes Napoleon's I, traduit du russe, Leipzig, vol. 2, 1866, p. 274-275.

- Frédéric François Guillaume de Vaudoncourt, Histoire des campagnes de 1814-1815 en France, tome 3, Paris, 1826, livre 5, p. 74-75.

- Modest I. Bogdanovitsch, Geschichte des Krieges 1814 in Frankreich und des Sturzes Napoleon's I, traduit du russe, Leipzig, vol. 2, 1866, p. 275-276.

- Modest I. Bogdanovitsch, Geschichte des Krieges 1814 in Frankreich und des Sturzes Napoleon's I, traduit du russe, Leipzig, vol. 2, 1866, p. 276.

Bibliographie

- Frédéric François Guillaume de Vaudoncourt, Histoire des campagnes de 1814-1815 en France, Volume 3, Paris, 1826

- Modest I. Bogdanovitsch, Geschichte des Krieges 1814 in Frankreich und des Sturzes Napoleon's I, traduit du russe, Leipzig, vol. 2, 1866