Bourréac

Bourréac est une commune française située dans le centre du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans l’ancien comté de Bigorre, comté historique des Pyrénées françaises et de Gascogne.

| Bourréac | |||||

Bourréac avec vue sur la ville de Lourdes. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Occitanie | ||||

| Département | Hautes-Pyrénées | ||||

| Arrondissement | Argelès-Gazost | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées | ||||

| Maire Mandat |

Charles Lacrampe 2020-2026 |

||||

| Code postal | 65100 | ||||

| Code commune | 65107 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Bourréacais | ||||

| Population municipale |

112 hab. (2020 |

||||

| Densité | 89 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 06′ 14″ nord, 0° 00′ 09″ est | ||||

| Altitude | 520 m Min. 429 m Max. 582 m |

||||

| Superficie | 1,26 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Lourdes (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Lourdes (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Lourdes-2 | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

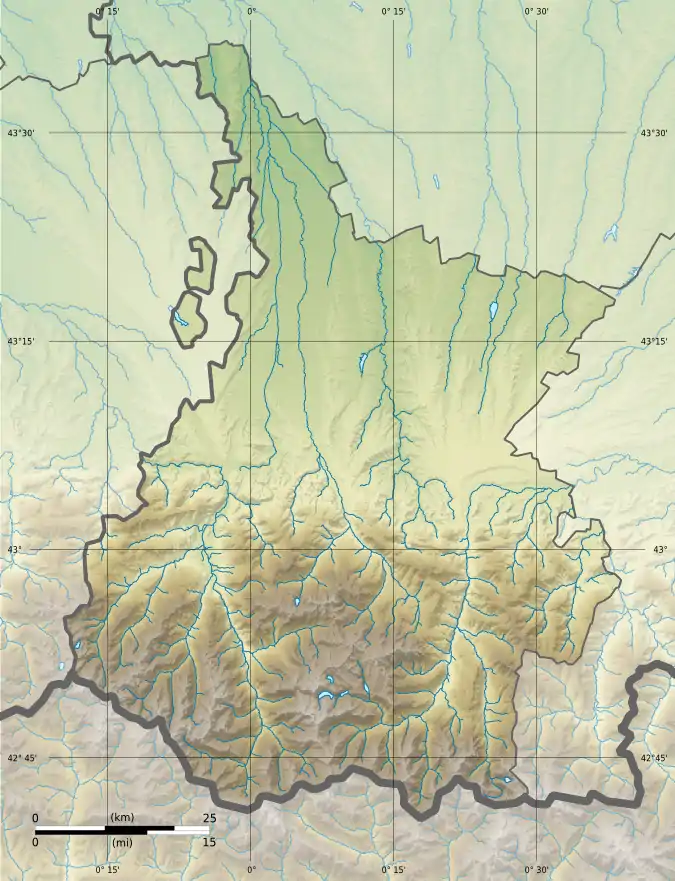

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Hautes-Pyrénées

Géolocalisation sur la carte : Occitanie

| |||||

Exposée à un climat de montagne, aucun cours d'eau permanent n'est répertorié sur la communedivers petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé de deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Bourréac est une commune rurale qui compte 112 habitants en 2020, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1968. Elle est dans l'agglomération de Lourdes et fait partie de l'aire d'attraction de Lourdes. Ses habitants sont appelés les Bourréacais ou Bourréacaises.

Géographie

Localisation

Bourréac est une commune de l'aire urbaine de Lourdes située à quatre kilomètres de Lourdes. Dominant en balcon la plaine de Lézignan qui s'ouvre sur la ville de Lourdes à l'ouest, le village se situe au centre d'une ligne de collines, de 500 m à 600 m d'altitude, face à la chaîne pyrénéenne, avec, en particulier, le pic du Jer au premier plan, le Cabaliros, le Hautacam, le pic du Montaigu et le pic du Midi de Bigorre en arrière-plan.

Un chemin de crête (chemin départemental) part du centre du village vers son hameau, Récahorts, et, au-delà, vers Pouts, hameau du village Escoubes-Pouts, avant la descente vers ce village dans la vallée.

Communes limitrophes

Les communes limitrophes sont Arcizac-ez-Angles, Escoubès-Pouts, Julos, Lézignan et Paréac.

Intercommunalité

Bourréac est une des dix communes considérées par l'Insee comme faisant partie de l'unité urbaine de Lourdes[2].

Bourréac, comme ses communes limitrophes, fait partie de la communauté de communes du Pays de Lourdes. Lézignan est la commune la plus proche que l'on traverse pour se rendre à Bourréac, après avoir quitté la route départementale en venant de Lourdes (calvaire à l'intersection)[3].

Géologie et relief

La superficie de la commune est de 126 hectares ; son altitude varie de 429 à 582 mètres[4].

Le territoire offre les marques de dépôts morainiques (sédiments, pierres et rochers) provenant de l'ancien glacier qui, il y a 30 000 ans, empruntait la vallée du gave de Pau et recouvrait l'emplacement de la ville de Lourdes. Le village offre la particularité d'avoir plusieurs sources sur le versant nord du territoire communal, en particulier la source de Bidole qui alimentait autrefois le village et celle de Coulat qui alimente le réseau AEP du syndicat intercommunal des Côtes de Bourréac et du Miramont.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat des marges montargnardes », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[5]. En 2020, la commune ressort du type « climat de montagne » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, la température décroît rapidement en fonction de l'altitude. On observe une nébulosité minimale en hiver et maximale en été. Les vents et les précipitations varient notablement selon le lieu[6].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[8] complétée par des études régionales[9] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Lourdes », sur la commune de Lourdes, mise en service en 1881[10] et qui se trouve à 4 km à vol d'oiseau[11] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 13,3 °C et la hauteur de précipitations de 1 426,7 mm pour la période 1981-2010[12]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Tarbes-Lourdes-Pyrénées », sur la commune d'Ossun, mise en service en 1946 et à 9 km[13], la température moyenne annuelle évolue de 12,2 °C pour la période 1971-2000[14], à 12,6 °C pour 1981-2010[15], puis à 12,9 °C pour 1991-2020[16].

Urbanisme

Typologie

Bourréac est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [17] - [18] - [19]. Elle appartient à l'unité urbaine de Lourdes, une agglomération intra-départementale regroupant 13 communes[20] et 16 872 habitants en 2018, dont elle est une commune de la banlieue[21] - [22].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lourdes dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 45 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[23] - [24].

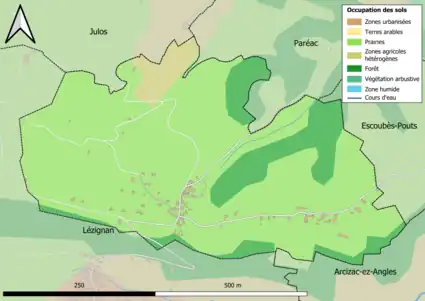

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (87,3 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (87,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (83,1 %), forêts (12,7 %), zones agricoles hétérogènes (4,2 %)[25].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune.

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune. Carte orthophotogrammétrique de la commune.

Carte orthophotogrammétrique de la commune.

Hameau

Outre le chef-lieu, le territoire de la commune comprend le hameau de Récahorts.

Logement

En 2012, le nombre total de logements dans la commune était de 47, alors qu'il était de 38 en 1999[I 1].

Parmi ces logements, 71,5 % étaient des résidences principales, 13,1 % des résidences secondaires et 15,3 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 89,1 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 10,9 % des appartements[I 2].

La proportion des résidences principales, propriétés de leurs occupants était de 78,8 %, en augmentation par rapport à 2007 (74,3 %)[I 3].

Projets d'aménagement

Fin 2014, le maire annonce « Le prochain renforcement du réseau électrique en moyenne tension sur la ligne de crête, allant au hameau de Récahorts, se traduira par l'enfouissement des lignes et participera encore à l'amélioration de la qualité paysagère de la commune. Bourréac est devenu, de ce fait, une escale privilégiée par les randonneurs et les cyclotouristes »[26].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Bourréac est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité moyenne)[27]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[28].

Bourréac est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies a été approuvé par arrêté préfectoral le pour la période 2020-2029. Le précédent couvrait la période 2007-2017. L’emploi du feu est régi par deux types de réglementations. D’abord le code forestier et l’arrêté préfectoral du , qui réglementent l’emploi du feu à moins de 200 m des espaces naturels combustibles sur l’ensemble du département. Ensuite celle établie dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, qui interdit le brûlage des déchets verts des particuliers. L’écobuage est quant à lui réglementé dans le cadre de commissions locales d’écobuage (CLE)[29]

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[30].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 13,2 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (44,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 41 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 0 sont en en aléa moyen ou fort, soit 0 %, à comparer aux 75 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[31] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[32].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1999 et 2009. Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999[27].

Toponymie

Le nom de la commune a évolué au fil des siècles[33] : Dénominations historiques :

- in Burriacho, latin (fin XIe – début XIIe siècle, cartulaire de Saint Pé, arch. des H.P.) ;

- Buriac, Burriac (1429, censier de Bigorre) ;

- Burriac aus Angles (1609, Livre de la Réforme de Sainct-Pé, arch. des H.P.)[34] ;

- Bouriac, Bourriac (1738, arpentement de la Baronnie des Angles[35], puis 1760, pouillé du diocèse de Tarbes par Larcher; puis 1789, cahier des doléances) ;

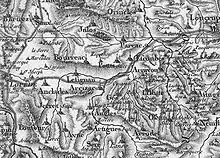

- Bourréac (v 1809, plan cadastral napoléonien, 1810, carte de Cassini).

Localement, le nom de la commune est prononcé [bourri'yak].

Comme tous les toponymes dont le suffixe est ac, le nom de Bourréac vient d'un nom de domaine antique. Ce nom est formé sur le nom patronymique Burrius ou Burrinus et du suffixe -acum, soit « le domaine de Burrius ».

La dénomination du hameau, Récahorts, a évolué aussi avec le temps : on lit Requehor sur la carte de Cassini ci-jointe et Roquehort dans l'arpentement de la Baronnie des Angles de 1738[35]. L'étymologie en est roc ou roque hort/e c'est-à-dire roche forte par référence vraisemblablement à une terre lourde et argileuse (avec des affleurements schisteux) alors que Bourréac a des terres morainiques très filtrantes.

Le système familial pyrénéen est assez unitaire et correspond principalement à celui de la famille souche intimement lié à une maison à tel point que le nom d'une famille peut prendre le nom de la maison dans laquelle elle vit : « La maison est une personne morale » (Claude Lévi-Strauss)[36] - [37]. Comme dans tous les villages des Pyrénées et du piémont pyrénéen, chaque maison paysanne du village possède un nom propre commençant par "En ço de" qui veut dire « chez » ou « le bien de » en Bigorre (à rapprocher de l'« etxe » basque).

Chacune des maisons paysannes de Bourréac porte une enseigne à son nom avec une représentation en rapport avec la vie présente ou passée de la maison que l'on retrouve à l'orthographe près dans un tableau de déclaration réalisé en 1740. Nombre de quartiers, de lieux, voire de modestes parcelles de terrains, ont aussi un nom, généralement non recensé dans le cadastre[38] ou dans les écrits, qui est transmis par voie orale. Un recensement de ces microtoponymes constitutifs d'un patrimoine culturel immatériel est en cours sur la commune de Bourréac et sur la communauté de communes de la Baronnie des Angles. On trouvera ci-après les noms de maisons, de quartiers ou de parcelles. Voir aussi ce qui a été publié pour les communes du Lavedan par la Société d'Études des Sept Vallées[39].

Le tableau suivant livre, à l'orthographe près, pour le village de Bourréac et le hameau de Récahorts, l'inventaire des noms de maisons tel qu'il ressort d'un dénombrement du bétail par maison effectué en 1740 dans chaque commune de la Baronnie des Angles[40] : on peut être frappé par le faible effectif en têtes de bétail, et notamment en brebis. Peut être faut il tenir compte d'une sous-déclaration possible dans ce genre de dénombrement destiné à établir l'assiette de la redevance seigneuriale.

| Vaches | Brebis | |

|---|---|---|

| Borie | 9 | 80 |

| Pausades | 7 | 63 |

| Camdavant | 2 | 8 |

| Lahaille | 2 | |

| Hourcade | 7 | 48 |

| Arcos | 7 | 72 |

| Coulat | 6 | 8 |

| Arbaust | 3 | |

| Darrazé | 5 | 52 |

| Loustau | 2 | 12 |

| Couradé | 3 | 5 |

| Daban Ciprien | 4 | 20 |

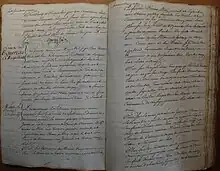

Les microtoponymes répertoriés ci après sont ceux qui sont encore usités aujourd'hui, ils sont transcrits sous leur forme phonétique actuelle. On les retrouve sous une forme graphique identique ou approchée dans des fonds d'archives départementales, en particulier dans l'arpentement de la Baronnie des Angles réalisé en 1736/1741, présent aux Archives départementales de Pau[35], et dans la matrice cadastrale de 1809 de la commune de Bourréac, présente aux Archives départementales des Hautes Pyrénées-Tarbes[41], ainsi que dans les documents d'état civil de la commune de Bourréac où les patronymes sont parfois associés aux noms de maison, ceci jusqu'au milieu du XIXe siècle.

Centre du village

| Numéros des maisons en rouge | Noms | Signification | Patronymes liés à la maison. Faits, éléments architecturaux, personnes. |

|---|---|---|---|

| 1 | (En ço de) Torte | « soit tortueux, soit en tournant. Le nom est celui de la parcelle sur laquelle a été construite la maison et aussi celui du chemin qui conduisait à un moulin à vent banal sous l'Ancien Régime » | Bellocq, Tapie, Vergez. Maison rattachée par Henri Tapie à celle de Loustaou, à Récahorts. |

| 2 | (En ço de) Borië

Faucheuse motorisée à traction animale dans la cour de Borië en 1936 |

« Étable, bouverie » | Abbadie Borie, Vilon Borie, Dubarry, Ladebèze, Darré. Deux granges-étables bigourdanes typiques à coyau avec des outeaux plats (ouvertures de ventilation du fenil) dont l'une datée de 1834 en vis-à-vis de l'autre. Le plan cadastral de 1809 signale une ancienne grange dans le jardin actuel. Portail, poulailler en fer forgé sur loges de porcs en pierre de Lourdes, avec lauburus sculptés, construits par Romain Dubarry en 1876. Maison allongée par Amédée Ladebèze vers 1910. Gîte rural.  Maison En ço de Borie à Bourréac |

| 3 | (En ço de) Candaouan | « Champ de devant » | Canton, Nadau. Maison attachée au souvenir d'Emile Nadau qui en fit l'acquisition après être revenu mutilé unijambiste, (surnommé "eth escamat"), de la Grande Guerre. Le quartier incluant la place du village, un champ et deux nouvelles maisons s'appelle aussi Candaouan. |

| 4 | (En ço de) Lahaille

Bourréac hiver 1940, maison de Lahaille à gauche, maison de Pouzadé à droite |

« grand feu » (?), confère haille de Nadaü ou « feu de Noël » en Gascogne. | Noguez. La maison d'origine qui se situait dans l'actuelle cour a été démolie. |

| 5 | (En ço de) Pouzadé | « Lieu de repos, halte, et aussi reposoir ce qui explique le nom de la maison Pouzadé attenante » | Vilon Pouzadé, Azens. Maison signalée par quatre grandes cheminées de briques construites par Nilamon Azens dans le premier quart du XXe siècle. Une grange-étable avec des outeaux en capucine. Stabulation libre à logettes paillées avec salle de traite (vaches Prim'Holstein) à Peyrehicade. |

| 5 | Haut et centre du village. Anciens abreuvoirs et fontaine communale. Maison Pouzadé à droite.

Centre du village en descente vers Paréac |

Une croix monumentale en bois devant laquelle était dressé un reposoir lors de la procession de la Fête Dieu se trouvait à l'angle de la maison Pouzadé à l'entrée de la route de Récahorts.

Fête Dieu devant la croix hosannière à l'entrée de la maison Pouzadé en 1945 | |

| 6 | (En ço de) Hourcade | Bifurcation, en fourche | Vignau, Azens. Ancienne métairie, rattachée à Pouzadé |

| 7 | (En ço de) Estienne

Hortensias d'en ço de Estienne. |

« Étienne » | Maison aujourd'hui rattachée à Arcos. Un parc clos avec un grand bananier et des hortensias bleus. |

| 8 | (En ço de) Arcos

Entrée de la cour d'En ço d'Arcos |

« Endroit abrité, bien exposé » | Pène, Abadie, Lacrampe, Moura. Attachée au souvenir de Jean-Marie Abadie. Maison abondamment fleurie par René Lacrampe, moteur du fleurissement du village. Gîte rural. |

| 10 | (En ço de) Coulat | « Endroit où coule l'eau » | Dubarry, Mélégari, Abbadie, Iribarne. Maison qui a dû être importante au début du XIXe siècle puisque, sur le plan cadastral de 1809, elle est mentionnée avec deux granges-étables dont une seule demeure aujourd'hui. Maison d'habitation bigourdane basse bien restaurée. |

| 11 | (En ço de) Arbaous | Peut-être « Lieu planté d'arbres », l'ancien bâti était proche d'un lieu boisé | Palisse. Le corps de ferme actuel ne figure pas sur le plan cadastral de 1809. Les bâtiments d'alors étaient ceux qui se trouvent en vis-à-vis, à l'entrée de la route de Paréac. Outil de meunerie confectionné au début des années 1950 et motorisé par Joseph Palisse, toujours utilisé.  |

| 12 | L'église, dédiée à tous les saints | Présence d'une cloche datée de 1664. René Escafre[40] signale l'existence d'une ancienne église mais ceci reste à vérifier car ce fait est absent de la mémoire collective et le lieu n'est pas bien précisé. |

| Numéros des parcelles en jaune | Nom | Signification | Commentaire |

|---|---|---|---|

| 1 | Pélade | Pré d'herbe rase | Rattaché à Borie, lieu de pâture tenue rase en pelouse(à base de graminées courtes comme la fétuque ovine et de trèfle blanc) utilisée en pâture pour les truies et en fauche pour les lapins |

| 2 | Can de case

Brebis de race Lourdaise, dans le can de case à Bourréac, en 1936 |

Champ de la maison | Rattaché à Borie, autrefois consacré à la culture légumière, aux pommes de terre primeur et aux topinambours pour porcs. Autrefois noyers en ligne le long de la route au nord, aujourd'hui remplacés par des pins. |

| 3 | Candaouan

Scène de moisson au Candaouan de Borië en juillet 1940 |

Champ de devant | Rattaché à Pouzadé, consacré aux céréales, un jardin potager mentionné sur le plan cadastral de 1809, était à l'entrée du champ jusque vers 1955 Un autre champ nommé aussi Candaouan rattaché à Borië est aujourd'hui occupé par les maisons nouvelles Fialho et Worgague. Il était séparé du précédent par un mur de pierres sèches longé aujourd'hui par la voie d'accès à la maison nouvelle Priu. |

| 4 | Ets Cazalas | Au-dessus des maisons | Rattaché à Pouzadé, pré dominant le village avec vue panoramique, la vigne et les pêchers de Pouzadé se trouvaient autrefois sur son versant sud très incliné |

| 5 | Puyole | Haut de côte | Rattaché à Pouzadé, pré en pente vers le nord, les pommiers à cidre de Pouzadé se trouvaient autrefois sur une ancienne ligne de clôture partageant le pré |

| 6 | Coulat | Lieu où coule l'eau | Pré en pente vers le nord, jadis rattaché à la maison Coulat, en bas du village, à l'entrée d'un bois, présence d'une source à débit régulier (400 m3/jour) alimentant le SIAEP des Côtes de Bourréac et du Miramont,

Site de cresson de fontaine |

| 7 | Et bos | Le bois | Bois communal |

| 8 | Hourcade | voir maison Hourcade | Rattaché à la maison Hourcade, pré, autrefois belle châtaigneraie, aujourd'hui taillis. Autrefois terrain de jeux (avec cerisiers) des enfants de Bourréac : l'ancienne école, aujourd'hui mairie, se situe en contrebas, au bord de la route. |

Hameau de Récahorts

Noms des maisons de Récahorts et faits s'y rapportant

| Numéros des maisons en rouge | Noms | Signification | Patronymes liés à la maison |

|---|---|---|---|

| 1 | Puyolle | En haut de la montée | Quartier comprenant quatre maisons récentes : Nadau (gîte rural), Lacrampe (gîte rural), Bule, Palisse |

| 2 | (En ço de) Darrasè |

Possible allusion à un terrain aplani | Joli, Palisse

Maison rattachée à celle d'Arbaous dans le village. Maison recensée dans l'arpentement de la baronnie des Angles en 1738[40] mais absente dans le plan cadastral de 1809. |

| 3 | (En ço de) Loustàu , prononciation [loustaou] |

Logis, habitation (l'oustau) | Tapie, Vergez

Jean-Pierre Tapie père de famille nombreuse dont le père Jean-Marie Tapie (1911-1984) (père de Garaison ayant vécu jusqu'à sa mort dans la mission de Tucuman, en Argentine) et Henri Tapie venu chez Torte, à Bourréac. Transformations importantes notées par rapport au plan cadastral de 1809 (deux bâtiments nouveaux dont la maison d'habitation et deux disparus) |

| 4 | (En ço de) Nadàu prononciation [lNadaou] |

Noël | Pène, Auxilium, Sanguinet Alain

Présente dans le plan cadastral de 1809, aujourd'hui propriété d'Alain Sanguinet (appartements locatifs) après avoir été celle d'une association, l'Auxilium, dont le siège est à Lourdes et qui fut fondée à la fin de la Première Guerre mondiale par le cardinal Désiré-Joseph Mercier, archevêque de Malines, à l'intention de femmes désireuses de se vouer à Dieu sans pour autant prendre le voile. |

| 5 | (En ço de) Garieil aussi orthographié garrigueil |

Vient peut être de gariè signifiant relatif à la poule (garia), un parc à poules par exemple | Nadau, Sanguinet.

Lieu de naissance de deux frères Nadau morts sur le front lors de la Grande Guerre, et de leur frère Emile revenu mutilé unijambiste. Aujourd'hui rattachée par acquisition à la maison Cyprien. Présente dans le plan cadastral de 1809. |

| 6 | (En ço de) Ciprièn  En ço de Cyprien |

Cyprien | Hourcade, Domec, Vergez, Sanguinet,

Joseph Sanguinet a importé le nom de sa maison d'origine Arboucaù (Saint-Pé-de-Bigorre) ce qui a donné Sanguinet-Arboucau. Siège d'une entreprise d'élagage et bûcheronnage. Plan actuel des bâtiments principaux identique à celui du plan cadastral de 1809. Un bâtiment disparu anciennement situé le long de la route. |

| 7 | Sanguinet.

Rattachée à la maison Cyprien. | ||

| 8 | Sanguinet. | ||

| 9 | Rambaud. |

Noms des parcelles de Bourréac, section A du plan cadastral

| Numéros des parcelles en violet | Noms | Signification |

|---|---|---|

| 1 | Puyolle | |

| 2 | Darrazé | |

| 3 | Prat de Loustaou | |

| 7 | Debat Nadaü | |

| 8 | Bourdé | |

| 9 | Mouncaou | |

| 10 | Tirouns | |

| 11 | La Goutère | |

| 12 | Le Cazala | |

| 13 | La Goutère | |

| 14 | Le Pourède | |

| 15 | Hourquet | |

| 16 | Debat Case | |

| 17 | Carrère | |

| 18 | Cantet | |

| 19 | Prat de Nadaü | |

| 20 | Batcrabère | |

| 21 | Puyolle de Casaü | |

| 22, 23 | La Coume | |

| 24 | ? | |

| 32 | Bignettes | |

| 33 | Larrabeil | |

| 34 | Naouera | |

| 36 | La Peyrere | |

| 37 | Prat de la Hount | |

| 38 | Darrè Case | |

| 39 | Les beziaus | |

| 40 | La palu de Arcos |

Histoire

Antiquité

L'inventaire archéologique départemental fait état de la découverte en 1846 d'une statue en marbre au lieu-dit Sendac qui permet d'envisager l'existence d'un site funéraire antique très important. Cette statue est visible dans le musée du jardin Massey à Tarbes.

Ancien régime

La commune est sous l'Ancien Régime incluse dans le Pays et dans la sénéchaussée de Bigorre, ainsi que dans le Quarteron de Lourdes. Elle fait alors partie intégrante de la baronnie des Angles[40].

Révolution française et Empire

Le plan cadastral napoléonien de Bourréac est consultable sur le site des archives départementales des Hautes-Pyrénées[42] de même que le « cahier des doléances de Bourriac, annexe des Angles » de 1789[43]. Lors de la Révolution, la commune est incorporée en 1790 au canton de Lourdes du nouveau département des Hautes-Pyrénées.

Époque contemporaine

Depuis 1973, la commune fait partie du canton de Lourdes-Est et, depuis 2015, du canton de Lourdes-2.

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Aux élections présidentielles de 2012, la liste électorale comptait 73 électeurs, 71 se sont déplacés au second tour et 69 se sont exprimés : 40 voix pour François Hollande et 29 voix pour Nicolas Sarkozy[44].

Aux élections municipales et communautaires de mars 2014, la liste électorale comptait 74 électeurs, 65 se sont déplacés et 63 se sont exprimés. Les sept candidats ont été élus dès le premier tour avec des scores allant de 100 % à 95,23 %[44]. À l'issue de ces élections, lors de la première réunion du conseil municipal, le maire sortant Roland Darré a été réélu maire.

Administration municipale

Le nombre d'habitants au dernier recensement étant inférieur à 100, le nombre de membres du conseil municipal est de 7[45].

Liste des maires

Finances locales

Depuis les années 2000, la capacité d'autofinancement[Note 6] reste largement supérieure à la moyenne de la strate (communes de moins de 250 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (4 taxes))[49], ce qui montre une bonne gestion des finances locales :

Capacité d'autofinancement par habitant (en euros)

| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Bourréac | 370 | 275 | 258 | 215 | 256 | 321 | 270 | 239 | 230 | 271 | 228 |

| Moyenne de la strate | 239 | 252 | 240 | 203 | 209 | 215 | 224 | 209 | 180 | 171 | 163 |

Politique environnementale

Bourréac s'est vu attribuer, en 2014, par le conseil régional de Midi-Pyrénées, le niveau « 1 fleur » du label Villes et Villages fleuris[50].

Population et société

Démographie

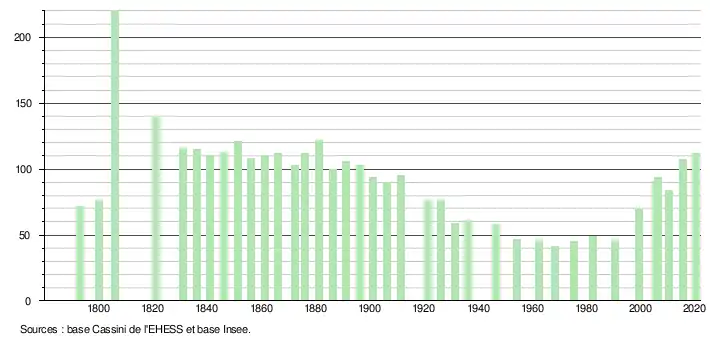

L'évolution de la population montre un accroissement de la population du fait de l'arrivée de nouveaux ménages en résidence principale, surtout à partir des années 1990.

| L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[52]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[53]. En 2020, la commune comptait 112 habitants[Note 7], en augmentation de 12 % par rapport à 2014 (Hautes-Pyrénées : +0,37 %, France hors Mayotte : +1,9 %). |

Debien[56] souligne la chute importante et inexpliquée de la population de Bourréac entre 1806 et 1821 dans un contexte d'accroissement global de la population des communes rurales du canton de Lourdes-Est. Or cette valeur de 220 pour Bourréac, en 1806, que l'on retrouve dans d'autres publications qui ont repris la même source paraît peu vraisemblable. En fait, la confrontation avec une autre source d'information, celle du cadastre de 1809[41] qui fait état d'un effectif « d'environ 140 personnes », montre qu'elle est très probablement inexacte et que l'effectif recensé en 1806 a dû être plus vraisemblablement de 120 personnes.

Enseignement

La commune dépend de l'académie de Toulouse. Elle ne dispose plus d'école en 2015[57].

Manifestations culturelles et festivités

Au XXIe siècle, Bourréac partage avec la commune voisine de Lézignan la même fête communale organisée autour du premier dimanche de novembre, après la Toussaint[26].

L'ASSO’S Lézignan - Bourréac dont le siège est à la mairie de Lézignan remplit les fonctions d'un comité des fêtes et d'animation et réalise depuis 2009[58] des actions conviviales pour les deux communes, Lézignan et Bourréac, en particulier : la fête locale à Toussaint, le repas de Carnaval, l’intervillage début juin, ainsi que d'autres manifestations et soirées tout au long de l’année, telles que des projections de films, une fête du gâteau à la broche[59].

Logo de L'ASSO’S Lézignan - Bourréac.

Logo de L'ASSO’S Lézignan - Bourréac. Fête du gâteau à la broche.

Fête du gâteau à la broche.

Médias

Les actualités de la commune sont suivies par le quotidien régional La Dépêche du Midi[60].

Le maire Roland Darré, enseignant retraité, féru de partage de connaissances, est à l'initiative du site consacré à la commune, et assure des initiations à la rédaction dans l'encyclopédie wikipédia[26] - [61].

Cultes et activités paroissiales

Le territoire de la commune dépend de l'ensemble paroissial de la Baronnie des Angles qui regroupe douze communes[62]. Cet ensemble paroissial est lui-même l'un des sept ensembles du « secteur Lourdes » au sein du diocèse de Tarbes et Lourdes[63]. L'église paroissiale est toujours utilisée[64], notamment pour des concerts[65], mais le culte catholique n'y est plus célébré régulièrement[66].

Après avoir été paroisse puis succursale de la paroisse du village des Angles sous l'Ancien Régime, le territoire de la commune a été rattaché à la paroisse de Lézignan, commune la plus proche.

A Nouste, bulletin mensuel interparoissial du « secteur Lourdes », relate les principaux événements de la vie paroissiale du Pays rural lourdais qui constitue une entité culturelle recouvrant les actuelles communautés de communes de la Baronnie des Angles, de Batsurguère, du Castelloubon, de la Croix Blanche et du Pays de Lourdes.

Économie

Emploi

En 2012, la population âgée de 15 à 64 ans s'élevait à 55 personnes, parmi lesquelles on comptait 83,3 % d'actifs dont 70,4 % ayant un emploi et 13 % de chômeurs[I 4].

On comptait 14 emplois dans la zone d'emploi, contre 22 en 2007. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la zone d'emploi étant de 39, l'indicateur de concentration d'emploi[Note 8] est de 35,8 %, ce qui signifie que la zone d'emploi offre seulement un emploi pour trois habitants actifs[I 5].

Entreprises et commerces

Au 31 décembre 2012, Bourréac comptait 14 établissements : 9 dans l’agriculture-sylviculture-pêche, 2 dans l'industrie, aucun dans la construction, 1 dans le commerce-transports-services divers et 2 étaient relatifs au secteur administratif[I 6]. Parmi ces 14 établissements, six portent le nom de Sanguinet[67], dont un dans le domaine des services d'aménagement paysager qui emploie plus de dix salariés et un chiffre d'affaires en 2013 de 2 430 600 €[68].

En 2013, 2 entreprises ont été créées à Bourréac[I 7], les deux par des autoentrepreneurs[I 8].

Agriculture

L'importance de l'agriculture, à Bourréac comme ailleurs, va bien au-delà d'un bilan technique et économique des productions en volume et en valeur. L'agriculture et en l'occurrence l'élevage sont les outils principaux de gestion et d'aménagement des espaces contribuant à la perception positive de l'environnement. Ils génèrent des satisfactions environnementales appelées aménités qui participent au charme et à l'attrait des lieux en sus de l'atout majeur que peut être le panorama sur la chaîne pyrénéenne : des paysages ouverts, des espaces entretenus, des prés, des animaux dans ces espaces, etc.

L'agriculture paysanne originelle

Jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'élevage ovin occupait une place prépondérante dans la plupart des communes de la montagne de Bigorre et dans le piémont pyrénéen. Cet élevage s'appuyait sur l'exploitation souvent intensive, avec irrigation quand c'était possible, des prés en bien propre avec leurs granges foraines traditionnelles aux toits d'ardoise, sur la conduite en parcours dans les vastes territoires communaux appelées landes ou serres, et sur les estives de transhumance, en montagne, l'été. La race ovine lourdaise était la race locale de référence particulièrement adaptée à ce mode dominant d'élevage extensif. Par ailleurs les vaches de race lourdaise (variante locale et rustique du groupe bovin Blond du Sud-Ouest représenté aujourd'hui par la blonde d'Aquitaine) étaient exploitées en tant que race mixte : lait, viande et travail, encore que les bœufs Gascons des Pyrénées lui soient évidemment préférés pour le travail.

Un élevage porcin et de volailles presque exclusivement destiné aux besoins de la maison existait jadis dans chaque exploitation. Jusque vers 1945, la race porcine locale de référence était le porc bagnérais, porc de type ibérique noir et blanc très réputé pour la qualité de sa viande, dont l'essentiel de la population a servi à reconstituer le porc pie noir du Pays basque. Cet élevage porcin, comme d'ailleurs celui qui l'a remplacé à base de porcs blancs, pour la vente sur les marchés locaux (Tarbes, Trie-sur-Baïse) de porcelets à engraisser, a disparu. De beaux ensembles typiques de poulaillers-porcheries édifiés dans la deuxième moitié du XIXe siècle sont visibles dans nombre de fermes du pays rural lourdais dont un à Bourréac. Conçus manifestement pour l'embellissement des cours de ferme, ils témoignent d'une relative prospérité de la maison à l'époque considérée.

Aujourd'hui une agriculture d'entreprise et d'échange en prise avec la gestion de l'environnement paysager

La quasi-disparition de l'élevage ovin et de la race bovine lourdaise ont remis en question l'exploitation traditionnelle des communaux revenus progressivement à l'état de fougeraies soumises à l'écobuage annuel telles qu'on peut les voir encore sur les zones d'étage collinéen les plus pentues, comme celles qui dominent Lourdes (Serre de Sarsan). En 1977, les communes de Lézignan, Bourréac et Julos sont parvenues à un accord de partage de leurs communaux dont l'exploitation était jusqu'alors indivise et seulement consacrée au mode pastoral. Après retournement et amendements, ces landes ont été affermées aux agriculteurs locaux pour être converties avec succès en terres de culture (maïs grain et maïs ensilage) ou en prairies. Cette transformation s'est traduite par un accroissement significatif du cheptel bovin, dans les races prim'Holstein ou montbéliarde en système laitier, blonde d'Aquitaine ou limousine, principalement, parfois charolaise ou bazadaise, en système allaitant. Elle a permis aussi la création de nouveaux bâtiments d'élevage fonctionnels hors des villages et proches des lieux de pâturage, dont l'élevage laitier dit de Peyrehicade sur les landes de Bourréac.

L'agriculture de Bourréac d'aujourd'hui repose essentiellement sur l'élevage bovin dans quatre exploitations dont une en élevage bovin laitier avec production de veaux de lait, une en élevage allaitant avec production de veaux de boucherie sous la mère et deux en élevage allaitant avec production de veaux broutards. La transhumance estivale des vaches limousines et blondes d'Aquitaine se fait en camion qui permet d'accéder aux estives du cirque d'Estaubé (près de Gavarnie).

Rentrée des vaches, le soir, pour la traite à Peyrehicade. Photo prise au Courtaou.

Rentrée des vaches, le soir, pour la traite à Peyrehicade. Photo prise au Courtaou. Fauchaison et fanage au Courès.

Fauchaison et fanage au Courès. Retour d'estive (vallée et cirque d'Estaubé) à Bourréac, à la fin septembre.

Retour d'estive (vallée et cirque d'Estaubé) à Bourréac, à la fin septembre. La rentrée du foin dans une exploitation de Bourréac.

La rentrée du foin dans une exploitation de Bourréac. Stabulation libre de Peyrehicade et grange foraine de La Grabe depuis le Courtaou.

Stabulation libre de Peyrehicade et grange foraine de La Grabe depuis le Courtaou.

Les terres labourables ont une bonne valeur agronomique. Certaines bien exposées et proches du village étaient autrefois réputées localement pour la production de pommes de terre primeur.

Nouvelles ruralités

À l'origine exclusivement agricole, la population compte aujourd'hui une majorité d'actifs dont l'emploi se situe en milieu urbain. Cette situation est la même dans toutes les communes du pays rural lourdais.

Tourisme

La proximité de Lourdes et des hauts lieux touristiques pyrénéens ainsi que la qualité de l'environnement local ont amené les habitants à la création de gîtes ruraux[69], la commune ne disposant au d'aucune place d'accueil saisonnier (hôtel[I 9], camping[I 10], autre hébergement collectif[I 11]).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

La commune ne compte ni monument, ni objet répertorié à l'inventaire des monuments historiques[70] - [71] et aucun lieu, monument ou objet répertorié à l'inventaire général du patrimoine culturel[72] - [73].

On peut toutefois mentionner l'église, la place de la fontaine et des sites panoramiques.

L'église de la Toussaint (dédiée à tous les saints, comme celle de Lézignan) domine le village et offre un beau panorama sur la chaîne des Pyrénées et les alentours. Elle abrite une cloche datée de 1660 qui est référencée comme une des plus anciennes du patrimoine national pour avoir échappé aux confiscations et à la fonte sous la Révolution, pour cela, selon Thibaut de Rouvray, conservateur des antiquités et objets d’art des Hautes-Pyrénées, elle est inscriptible à l'inventaire des monuments historiques[74]. Elle a fait l'objet d'une rénovation importante à la fin des années 2000[64].

La place de la Fontaine (ou place de Candaouan) a été créée en 2005 : c'est un lieu de convivialité lors des manifestations communales, elle accueille les promeneurs de passage et les joueurs de boules à la belle saison.

Les chemins de crête (chemin de Sendac, chemin de Recahorts-Pouts, chemin du Courtaou), offrent un vaste panorama sur la chaîne, de Lestelle-Bétharram à l'ouest, au pic du Midi de Bigorre et au Casque de Lhéris, au-dessus de Bagnères-de-Bigorre, à l'est. Un parcours fléché de cyclotourisme part du haut de la côte, en venant de Lézignan, vers la gauche sur le chemin de Sendac, et rejoint le village de Julos.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[7].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- La « capacité d'autofinancement » (CAF) est l’excédent dégagé en fonctionnement. Cet excédent permet de payer les remboursements de dettes. Le surplus (CAF - remboursements de dettes) s’ajoute aux recettes d’investissement (dotations, subventions, plus-values de cession) pour financer les dépenses d’équipement. Ce montant représente le financement disponible de la commune[48].

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone, selon la définition de l'Insee.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Insee

- Dossier relatif à la commune, [lire en ligne]

- LOG T1M - Évolution du nombre de logements par catégorie.

- LOG T2 - Catégories et types de logements.

- LOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation.

- EMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité.

- EMP T5 - Emploi et activité.

- CEN T1 - Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2010.

- DEN T1 - Créations d'entreprises par secteur d'activité en 2011.

- DEN T2 - Créations d'entreprises individuelles par secteur d'activité en 2011.

- TOU T1 - Nombre et capacité des hôtels au 1er janvier 2015.

- TOU T2 - Nombre et capacité des campings au 1er janvier 2015.

- TOU T3 - Nombre d'autres hébergements collectifs au 1er janvier 2015.

Autres sources

- Carte IGN sous Géoportail

- INSEE : l'unité urbaine de Lourdes

- Voir plan de Lourdes

- Répertoire géographique des communes, publié par l'Institut national de l'information géographique et forestière, [lire en ligne].

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Lourdes - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Bourréac et Lourdes », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Lourdes - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Bourréac et Ossun », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Tarbes-Lourdes-Pyrénées - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Tarbes-Lourdes-Pyrénées - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Tarbes-Lourdes-Pyrénées - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Lourdes », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Lourdes », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Simone Beugin, « Lézignan-Bourréac : deux villages réunis pour faire la fête », sur le site du quotidien La Dépêche du Midi, (consulté le ).

- « Les risques près de chez moi - commune de Bourréac », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Plan départemental de protection des forêts contre l’incendie (PDPFCI) 2020 – 2029 », sur www.hautes-pyrenees.gouv.fr (consulté le )

- « Les risques majeurs dans les Hautes-Pyrénées », sur www.gouvernement.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Bourréac », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- Michel Grosclaude et Jean-François Le Nail, Dictionnaire toponymique des communes des Hautes Pyrénées intégrant les travaux de Jacques Boisgontier, Conseil Général des Hautes Pyrénées, 2000.

- Louis-Antoine Lejosne, Dictionnaire topographique du département des Hautes-Pyrénées, 204 p., rédigé en 1865, révisé et annoté par R. Aymard de la Société Française d'Onomastique, mai 1992, Pau.

- Procédure d'arpentement de la Baronnie des Angles 1736/1741, (Fonds 4J42), et Baronnie des Angles. Dénombrements, recettes procédures 1532/AnIII, (Fonds 4j43), Archives départementales de Pau

- Fine, Agnès; Leduc, Claudine, « La dot, anthropologie et histoire. Cité des Athéniens, VIe-IVe sièc... », sur revues.org, Clio. Femmes, Genre, Histoire, Éditions Belin, (ISBN 2-85816-367-7, ISSN 1252-7017, consulté le ).

- Claude Lévi-Strauss, 1992. Maison: définition. In P Bonte, M Izard (eds) Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie, Presses universitaires de France, Paris, 755 p.

- « Cadastre.gouv.fr », sur cadastre.gouv.fr (consulté le ).

- Lavedan et Pays Toy. Revue archéologique, historique et ethnographique de l’arrondissement d’Argeles Gazost. Publié par la Société d’Études des Sept Vallées. Un numéro spécial annuel. Disponible à la Mediathèque de la CCPL à Lourdes.

- René Escafre : La baronnie des Angles et les Roux de Gaubert de Courbons 1733-1800, Lourdes, s.d. 1987, 104 pages.

- Matrice cadastrale et Plan cadastral napoléonien de 1809 de la commune de Bourréac, Archives départementales des Hautes Pyrénées-Tarbes

- Archives départementales des Hautes-Pyrénées : Plan cadastral de Bourréac en 1809.

- Archives départementales des Hautes-Pyrénées : Cahier des doléances de Bourriac, annexe des Angles.

- « HAUTES PYRENEES (65) - Bourréac », sur le site du ministère de l'Intérieur (consulté le ).

- art L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

- « Les maires de Bourréac », sur le site de l'association FranceGenWeb (consulté le ).

- « Accueil en mairie », sur le site de la mairie (consulté le ).

- Mémento financier et fiscal du maire, ministère du Budget, avril 2008, p. 34, [lire en ligne].

- « Comptes de la commune de Bourréac », sur la base de données alize2 du ministère des Finances (consulté le ).

- Dossier de presse du conseil général des Hautes-Pyrénées, , p. 3 sur 5, [lire en ligne].

- « Atlas français de la coopération décentralisée et des autres actions extérieures », sur le site du ministère des Affaires étrangères (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Jacques Debien, Population du "Pays du Lavedan" Évolution de 1806 à nos jours en Lavedan et Pays Toy, no 27 spécial 1996, pages 133-154

- « Annuaire : Résultats de recherche », sur le site du ministère de l'Éducation nationale (consulté le ).

- J.-P.G, « Bourréac. Village en fête avec l'Asso's : une première! », sur le site du quotidien La Dépêche du Midi, (consulté le ).

- « Fête des produits régionaux », sur le site du quotidien La Dépêche du Midi, (consulté le ).

- « Actualités Bourréac », sur le site du quotidien La Dépêche du Midi (consulté le ).

- « Tournefeuille Atelier Wikipedia », sur le site de l'Agenda du Libre (consulté le ).

- « la Baronnie des Angles », sur le site du diocèse de Tarbes et Lourdes (consulté le ).

- « Paroisses », sur le site du diocèse de Tarbes et Lourdes (consulté le ).

- « Bourréac. Profession de foi », sur le site du quotidien La Dépêche du Midi, (consulté le ).

- « Bourréac. La chorale de Julos a fêté Sainte-Cécile », sur le site du quotidien La Dépêche du Midi, (consulté le ).

- « Recherche d'horaire », sur le site de la Conférence des évêques de France (consulté le ).

- « liste des entreprises Sanguinet dans le département », sur la recopie du registre du commerce (consulté le ).

- « SARL SANGUINET », sur la recopie du registre du commerce (consulté le ).

- « Gîte rural à Bourréac », sur le site du gîte rural (consulté le ).

- « Liste des monuments historiques de la commune de Bourréac », base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Liste des objets historiques de la commune de Bourréac », base Palissy, ministère français de la Culture.

- « Liste des lieux et monuments de la commune de Bourréac à l'inventaire général du patrimoine culturel », base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Liste des objets de la commune de Bourréac à l'inventaire général du patrimoine culturel », base Palissy, ministère français de la Culture.

- Thibaut de Rouvray, Conservateur des antiquités et objets d’art des Hautes-Pyrénées : rapport de visite réalisée le 16 avril 2016 transmis au maire de Bourréac