Verdun (Montréal)

Verdun est un quartier et arrondissement de la ville de Montréal au Québec (Canada). Il est situé sur la rive sud-ouest de l'île de Montréal et borde le fleuve Saint-Laurent, en aval des rapides de Lachine. Verdun est délimité au nord par l'autoroute 15 et le pont Samuel-De Champlain, à l'ouest par le canal de l'Aqueduc et au sud-ouest par l’arrondissement de LaSalle, englobant au passage l'Île-des-Soeurs. On y comptait 69 229 habitants en 2016[2].

| Verdun | |

.jpg.webp) La rue Wellington en été.

| |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Province | |

| Municipalité | Montréal |

| Statut | Arrondissement |

| Quartiers | Île-des-Sœurs, Wellington-de-l'Église, Desmarchais-Crawford |

| Fondateur | Zacharie Dupuis |

| Date de fondation | 1671 |

| Constitution | 2002 |

| Maire Mandat |

Marie-Andrée Mauger 2021-2025 |

| Démographie | |

| Gentilé | Verdunois, Verdunoise |

| Population | 69 229 hab.[1] (2016) |

| Densité | 7 043 hab./km2 |

| Langue(s) parlée(s) | Français, Anglais |

| Géographie | |

| Coordonnées | 45° 27′ 33″ nord, 73° 34′ 23″ ouest |

| Superficie | 983 ha = 9,83 km2 |

| Divers | |

| Site(s) touristique(s) | Île-des-Sœurs, Rapides de Lachine |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site officiel |

La rive du fleuve Saint-Laurent en aval des rapides de Lachine est fréquentée depuis plus de 4 500 ans et occupée continuellement depuis au moins 1 500 ans par les peuples autochtones de la région de Montréal. Concédé au temps de la Nouvelle-France en contexte de guerres franco-iroquoises, le fief de Verdun est d'abord un avant-poste français en amont de Ville-Marie. Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, le territoire porte les noms de Côte des Argoulets, Côte-de-la-Rivière-Saint-Pierre et Côte-Verdun. Marécageux, agricole et peu peuplé, il est traversé par le chemin de Lachine (boulevard LaSalle) puis par le chemin de la Rivière-Saint-Pierre (rue de l'Église). La croissance soutenue de Montréal dans la seconde moitié de XIXe siècle entraîne le développement du tramway et de ses banlieues; le village de Verdun est incorporé en 1876. Sous l'effet d'une urbanisation rapide au début du XXe siècle, Verdun devient une ville en 1907 puis une cité en 1912. Dans les années 1930, Verdun est la troisième ville la plus peuplée au Québec avec plus de 60 000 habitants. En 1956, Verdun annexe l'Île-des-Sœurs qui entame son développement à la fin des années 1960 puis la ville de Verdun est finalement annexée à la Ville de Montréal en 2002.

Verdun est aujourd'hui un quartier à vocation principalement résidentielle, majoritairement francophone et populaire, traversé d'est en ouest par la rue Wellington, la principale artère commerciale de l'arrondissement. On y retrouve l'Hôpital de Verdun, l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, l'Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, et, sur l'Île-des-Sœurs, quatre édifices de l'architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe. Verdun possède 15 kilomètres de berges aménagées sur la rive du fleuve Saint-Laurent[3].

Toponymie

Le toponyme « Verdun » prend son origine de Saverdun, une ville située dans le département de l'Ariège en France. Il s'agit de la ville d'origine de Zacharie Dupuis, parfois appelé sieur de Verdun, auquel un fief noble sur le territoire de l'actuel arrondissement est concédé en 1671[4].

Un autre toponyme utilisé jusqu'au début du XIXe siècle est « Côte des Argoulet ».

Géographie

Situé à la fois sur l'île de Montréal et sur l'île des Soeurs, l'arrondissement de Verdun est riverain des rapides de Lachine sur le fleuve Saint-Laurent à quelques kilomètres en amont du centre-ville de Montréal. Son étendue totale est d'environ 9,83 km2. Verdun est le troisième plus petit arrondissement de Montréal, après Outremont et Le Plateau-Mont-Royal.

L’arrondissement de Verdun est délimité à l'ouest par le canal de l'Aqueduc et au nord par l'ancienne rivière Saint-Pierre qui est aujourd'hui entièrement canalisée à côté de l'autoroute 15. À l'est, Verdun borde le fleuve Saint-Laurent. L'île des Soeurs est séparée d'environ 220 mètres du reste de l'arrondissement par un bras du fleuve. La rue Fayolle marque la frontière sud avec l'arrondissement LaSalle. Dans l'est de l'arrondissement, le boulevard LaSalle devient la rue D'Argenson dans le Sud-Ouest et marque ainsi la frontière avec le quartier Pointe-Saint-Charles.

Quartiers sociologiques

- Île-des-Sœurs

- Wellington-de-l'Église

Quartiers de référence

- Q64 Verdun-Centre

- Q65 Île-des-Sœurs

- Q66 Desmarchais-Crawford

Arrondissements et municipalités limitrophes

|

Saint-Henri |

Pointe-Saint-Charles |

Pointe-Saint-Charles |

|

Côte-Saint-Paul |

N | Brossard | ||

| O | ||||

| S | ||||

| La Prairie |

Géologie, relief et hydrographie

Verdun fut érigé sur des terres basses marécageuses riveraines du fleuve Saint-Laurent qui ne dépassent pas 20 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'établissement des premières fermes fut grandement retardé par l'aspect des sols et par les crues printanières du Saint-Laurent et de la rivière Saint-Pierre. L'endiguement et le remblayage partiel des rives du fleuve et la canalisation de la rivière Saint-Pierre complétés au tout début du XXe siècle permettront l'urbanisation rapide du secteur.

L'Île de Montréal est située au centre de la région géologique des basses-terres du Saint-Laurent. Les sols de Verdun et de l'Île des Sœurs sont composés de dépôt de tillite et, plus près de la rive du Saint-Laurent, de sédiments argileux marins. Les rives originales de Verdun furent remblayés sur plusieurs centaines de mètres. On dénote aussi la présence de schiste d'Utica.

À l'exception de sa frontière sud avec l’arrondissement LaSalle, Verdun est entouré d'eau. La frontière ouest de l'arrondissement de Verdun longe le canal de l'Aqueduc qui achemine sur 8 kilomètres l'eau du Saint-Laurent à l'usine de filtration Atwater qui borde l’arrondissement au nord-ouest. Au nord, l'arrondissement est délimité par l'ancienne rivière Saint-Pierre qui coule aujourd'hui sous l'autoroute 15 comme canal de dérivation du canal de l'Aqueduc. Verdun est bordé à l'est par le fleuve Saint-Laurent.

Secteurs et urbanisme

En rose - Wellington-de-l’Église

En vert - Desmarchais-Crawford

En orange - L’Île-des-Sœurs

Verdun est un arrondissement marqué par de grands contrastes autant sur le plan socioéconomique que sur le plan urbanistique. Il peut être divisé en trois secteurs hétérogènes : Wellington-de-l’Église, le secteur le plus populeux et le plus défavorisé, Desmarchais-Crawford, davantage habité par la classe moyenne et L’Île-des-Sœurs, le secteur insulaire, plus nanti et né d'un développement immobilier plus récent[5].

La terre ferme : Wellington-de-l’Église et Desmarchais-Crawford

Wellington-de-l’Église est considéré comme le centre-ville historique de Verdun. On y retrouvait environ 28 500 habitants en 2016 concentrés dans 2,59 km2 soit 11 031 hab/km2; il s'agit du secteur le plus densément peuplé de Verdun.

Le secteur Desmarchais-Crawford s'est développé dans les années 1930 et 1940; on y retrouve la plupart des maisons individuelles de Verdun. Environ 20 100 habitants y résidaient en 2016 répartis dans 3,33 km2 soit 6 063 hab/km2.

Île-des-Sœurs

L'Île-des-Sœurs possède une dynamique qui lui est propre et une grande autonomie par rapport au reste de l'arrondissement. Le secteur connaît un développement immobilier continu, principalement la construction de tours d'habitations, depuis le début des années 1970 ; uniquement entre 2011 et 2016, la population de l'île s'est accrue de près de 12 %. Environ 20 500 Verdunois y résidaient en 2016 répartis dans 3,74 km2 soit 5 471 hab/km2

Aménagement

Le traçage des rues et avenues de Verdun ne débute qu'à la fin du XIXe siècle. Avant cette époque, deux chemins structurent le territoire : le chemin Lachine (ou Lower Lachine Road, aujourd'hui boulevard LaSalle) qui longe la rive et qui était vraisemblablement à l'origine un sentier de portage dont l'usage précède la colonisation et le chemin de la Rivière-Saint-Pierre (aujourd'hui rue de l'Église).

À la fin du XIXe siècle, le développement du premier quartier résidentiel de Verdun est effectué du côté nord de la rue de l'Église, vers Montréal. Les rues sont tracées perpendiculairement à la rue de l'Église. Une décennie plus tard, dans les années 1910, le traçage des rues et avenues résidentielles au sud est effectué en parallèle à la rue de l'Église, perpendiculaire aux rues Wellington, Verdun et Bannantyne.

Transports en commun

Verdun est desservi par trois stations du métro de Montréal sur son territoire, toutes situées sur la ligne verte, d'est en ouest, les stations LaSalle, De l'Église et Verdun. Ces trois stations sont toutes mises en service en . Elles affichaient un transit annuel combiné d'environ six millions de passagers par année en 2015. La station De L'Église, située sous le croisement des rues Wellington et De l'Église, est la plus achalandée de Verdun.

Verdun est traversé par huit lignes d'autobus de la Société de transport de Montréal : la 12 Île-des-Sœurs, la 21 Place du Commerce, la 37 Jolicoeur, la 58 Wellington, la 61 Wellington, la 107 Verdun, la 108 Bannantyne, la 168 Cité du Havre, la 178 Pointe-Nord/Île-des-Sœurs et la 350 LaSalle-Verdun (service de nuit).

On retrouve aussi 18 stations du réseau de vélos en libre-service Bixi à Verdun.

Histoire

Peuplements ancestraux et exploration européenne du Sault Saint-Louis

Le territoire actuel de Verdun commence à émerger progressivement il y a 8000 ans avec le retrait progressif de la mer de Champlain[6]. La première présence amérindienne connue de la région de Montréal date d'il y a environ 6600 ans et le secteur serait fréquenté, de manière plus ou moins continu, depuis au moins 5000 ans[6].

À Verdun, le site sur lequel on retrouve la Maison Nivard-De Saint-Dizier, situé au pied des rapides de Lachine où le portage est inévitable, est fréquenté depuis plus ou moins 4500 ans[7] et occupé continuellement depuis au moins 1500 ans[8].

Entre le XIVe siècle et la fin du XVIe siècle, l'île de Montréal est fréquentée et occupée par les Iroquoiens du Saint-Laurent, qui sont semi-sédentaires[9]. Lors de son deuxième voyage, l'explorateur Jacques Cartier rencontre les Iroquoiens à Hochelaga (aujourd'hui Montréal) en octobre 1535 sans jamais franchir les rapides de Lachine sur l'île de Montréal.

Lors de son 5e voyage au Canada en 1611, Samuel de Champlain explore les rives des rapides de Lachine :

« Ce même jour je partis de Québec, et arrivai au dit grand saut le vingt-huitième de mai, où je ne trouvai aucun des sauvages … après avoir visité d'un côté et d'autre, tant dans les bois que le long du rivage, pour trouver un lieu propre pour la situation d'une habitation, et y préparer une place pour bâtir, je fis quelque huit lieues par terre côtoyant le grand saut par des bois qui sont assez clairs, et fus jusqu'à un lac où notre sauvage me mena; où je considérai fort particulièrement le pays[10] »

Établissement de la Côte des Argoulets dans le contexte d'un conflit franco-iroquois

L'expansion territoriale de la Nouvelle-France vers l'Ouest est marquée par une résistance des Iroquois, principalement la nation mohawk. L'établissement de forts toujours plus en amont dans la vallée du Saint-Laurent au cours des années 1640 entraîne de nombreuses escarmouches entre Français et Mohawks. La construction en 1642 du Fort Richelieu (aujourd'hui Sorel-Tracy) à l'embouchure de la rivière Richelieu entrave sévèrement l'accès des Mohawks au territoire[11]. La même année, Ville-Marie (aujourd'hui Montréal) est établie par Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve et Jeanne Mance pour convertir les peuples autochtones de la région au christianisme.

Les vingt-cinq années de Ville-Marie précédant le premier peuplement sur l'actuel territoire de Verdun sont marquées par une précarité soutenue par de nombreuses incursions iroquoises[12]. Dans le but de protéger Ville-Marie, Maisonneuve fait bâtir éventuellement plusieurs avant-postes militaires autour de Montréal et en 1655 charge le sergent-major Lambert Closse, le commandant de la garnison Adam Dollard des Ormeaux, les officiers de la garnison Pierre Picoté de Belestre et Zacharie Dupuis de se stationner à l'extérieur de Ville-Marie pour prévenir les attaques[13].

Avec la mort de Dollard des Ormeaux lors de la bataille de Long Sault en 1660 et la mort de Lambert Closse à Ville-Marie en 1662, Zacharie Dupuis est promu sergent-major à la défense de Ville-Marie[14].

En 1663, la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice devient propriétaire de l'île de Montréal. En 1664, l'Île-Saint-Paul, désignée plus tard Île-des-Sœurs, figure parmi les premières seigneuries de la région de Montréal. L'un des seigneurs, Jacques Le Ber, en profite pour y faire construire un manoir fortifié avec poste de traite. Vers le milieu du XVIIIe siècle, les religieuses de la Congrégation Notre-Dame deviennent les principales propriétaires de l'île entière pendant les deux siècles qui suivront.

En 1665, le gouverneur de Maisonneuve veut s'assurer un poste avancé du côté des rapides du Sault-Saint-Louis pour surveiller cet endroit en amont de Ville-Marie. Pour ce faire, il offre des concessions entre la rivière Saint-Pierre et le Sault-Saint-Louis. Sept habitants acceptent: Jean-Baptiste Gadois, son frère Pierre, Jean Leroy, Simon Cardinal, Pierre Raguideau, Jean Chicot et Étienne Campeau[15]. Selon un acte sous seing privé du , ces défenseurs s'engageront à se bâtir et à se loger, à s'entraider en tout ce qui sera possible et cela jusqu'à la fin. Ils se fortifient aussitôt. C'est à partir de ce moment que cet endroit sera nommé Côte-des-Argoulets qui signifie « bon tireurs » ou « arquebusiers »[16].

En , un fief noble est concédé à Zacharie Dupuis, à proximité des rapides du Sault-Saint-Louis (Rapides de Lachine) qu'il dénomme Verdun en souvenir de son village natal de Saverdun dans le département de l'Ariège du sud de la France. Ce fief noble de 320 arpents, correspond aujourd'hui au quartier de Crawford aux limites ouest de Verdun. Le secteur occupait un emplacement stratégique, car il était un lieu d'un ancien portage amérindien, sur la route du commerce des fourrures. Bientôt la rive longeant le fleuve était appelée Côte de Verdun.

En 1672, l'intendant Jean Talon accorde le droit de pêche de l'Île aux Hérons à Dupuis. Celui-ci, qui meurt en 1676, cède Côte-Verdun aux sœurs de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal le .

En , un raid iroquois sur Lachine fait 97 morts; plusieurs survivants se réfugient à Verdun.

En 1700, débutent les travaux du canal de Lachine et en 1702 des soldats procèdent à l'amélioration du chemin de Lachine (actuel boulevard LaSalle). Les sœurs, qui utilisent les terres de l'ancien fief de Dupuis pour l'agriculture, font construire une maison de ferme en pierre à proximité des rapides sur le chemin de Lachine à l'été 1710 ; elle est aujourd'hui connu comme la Maison Nivard-De Saint-Dizier[17].

Premiers chemins, peuplement britannique et développement du village de Verdun

Le chemin de la rivière Saint-Pierre, l'actuel boulevard LaSalle, est tracé vers 1800 et le chemin de la Côte-Saint-Paul, aujourd’hui la rue de l'Église, figure sur une carte dès 1834.

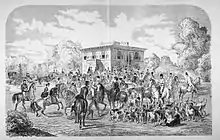

Au début des années 1840, le territoire de Verdun est un lieu de villégiature pour les classes aisées anglophones de Montréal ; on y pratique la chasse au renard et y tient des courses de raquettes du Montreal Snow Shoe Club.

En 1845, l'île de Montréal est divisée en si concessions dont la concession de Verdun qui englobe le territoire actuel des arrondissements de Verdun, LaSalle et Le Sud-Ouest. Cette concession devient la municipalité de Saint-Pierre en 1846.

Le canal de l'Aqueduc, creusé de 1854 à 1856, vient séparer Verdun et Côte-Saint-Paul.

En 1874, les principaux propriétaires du secteurs obtiennent du gouvernement du Québec une charte pour incorporer officiellement le village de la Rivière-Saint-Pierre. Effectif dès le , le territoire du village inclut l'île des Sœurs. On compte dans le village à cette époque environ 200 habitants répartis dans une quarantaine de maisons. Deux ans plus tard, en 1876, le village de la Rivière-Saint-Pierre prend le nom de village de Verdun.

La lente urbanisation du village progresse sur les terres de l'homme d'affaires Alexander Tilloch Galt où seront tracées les rues Galt, Gordon, Rielle et Willibrord.

À l'été 1885, Montréal est en proie à une épidémie de variole; le conseil municipal de Verdun ordonne l'ouverture d'un hôpital spécial et de faire visiter tous les domiciles du village par un médecin[18].

En 1888, débute la construction de l'hôpital Douglas sous le nom de Protestant Hospital for the Insane. Le pavillon Perry est achevé en ; l’hôpital reçoit 140 patients cette année-là[19].

Verdun, ville ouvrière

La vente et la division en lots de la ferme Galt en 1896 et la construction de la digue de Verdun sur la rive du fleuve Saint-Laurent la même année permet le développement du village et accélère grandement le processus d'urbanisation de Verdun.

Le tramway de la rue Wellington est mis en service en .

La crue printanière du Saint-Laurent d', qui épargne Montréal, inonde Verdun. L'eau passe par-dessus la digue du canal de l'Aqueduc et se déverse dans la ville causant des dommages à la grande majorité des propriétés ; les trois quarts des 3 000 habitants de Verdun sont sinistrés[20]. Le club nautique de Verdun est détruit par les glaces.

L'urbanisation complète des rues Galt, Gordon, Rielle et Willibrord et l’accroissement rapide de la population au début du XXe siècle permettent à Verdun d'obtenir le statut de ville en 1907 et de cité en 1912.

Au printemps 1913, la rivière Saint-Pierre sort de son lit et entraîne avec elle quelques bâtiments.

La ville de Verdun voit sa population passer de 1 900 habitants en 1901, à 11 600 en 1911 et 25 000 en 1921. Pendant cette période, la construction d'une digue pour empêcher les inondations fréquentes, ainsi que le développement du transport public (tramway en 1899), ne sont pas étrangers à ce développement rapide. À partir de 1920, le développement domiciliaire à l'ouest qui suivit le parachèvement de la digue a plus que doublé la population de Verdun à 60 000 habitants en 1931. Ainsi, durant les décennies qui suivront, Verdun devient la troisième ville en importance au Québec. Pendant cette période, la rue Wellington était une des plus importantes artères commerciales de l'île de Montréal.

La municipalité de Verdun était à l'époque une banlieue de la classe moyenne composée majoritairement (59 % en 1931) d'anglophones, la plupart fraîchement immigrés des Îles britanniques. En conséquence, donnée significative à souligner, la Première Guerre mondiale génère un taux de recrutement exceptionnellement élevé qui mérite à Verdun la première place à l'échelle canadienne. Le même exploit se répète encore une fois lors de la Seconde Guerre mondiale.

Le développement du quartier Crawford, anciennement nommé Crawford Park, débute au début des années 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale, avec la construction d'habitations considérés comme « construction de guerre » pour pallier la crise du logement à Montréal. C'est la Société canadienne d'hypothèques et de logement et l'architecte Samuel Gitterman, directeur du service de planification, qui procède au lotissement du secteur puis à la construction de petites maisons unifamiliales rectangulaires[21].

Développement de l'île des Sœurs et seconde moitié du XXe siècle

Le , le ministre des Transports du Canada George Carlyle Marler annonce la construction du pont Champlain. Le tracé prévoit connecter l'île de Montréal du nord de Verdun à Brossard sur la Rive-sud via l'Île-des-Sœurs. Au mois de septembre de la même année, la ville de Verdun amende sa charte en vue d'annexer l’Île-des-Sœurs où de grands projets immobiliers sont prévus. En , la ville de Verdun reçoit la permission du gouvernement du Québec d'annexer l'Île des Sœurs au territoire de la municipalité.

En 1956, les promoteurs immobiliers Judah Leib Gewurz, Joseph Remer et leurs associés de la Québec Home and Mortgage Corporation Ltd. achètent l'ile des Sœurs pour 1,3 million de $CA à la Congrégation de Notre-Dame de Montréal qui occupe l'île depuis 1788.

La construction du pont amène plusieurs modifications au territoire de Verdun et de l'île-des-Sœurs, notamment le remblayage des rives et l'allongement de l'égout collecteur de Saint-Pierre. Le pont Champlain est ouvert à la circulation le à 16 heures; l'Île-des-Sœurs est désormais accessible à la circulation automobile.

Le développement et l'aménagement immobilier à l'île des Sœurs débute à la suite de l'ouverture de l'autoroute Bonaventure avec la Phase 1 en août 1967 sous la supervision de Philip David Bobrow, Stanley Tigerman et Ludwig Mies van der Rohe de la Structures métropolitaines du Canada, de Chicago[22]. La Phase 1 entraîne la construction de 3 100 appartements ; des tours d'appartements, le 201 Corot et les 100 et 101 de Gaspé ainsi que plusieurs unités d'habitations. C'est aussi durant la Phase 1, qui s'étend jusqu'en 1970, qu'est construite la station-service de l'Île-des-Sœurs.

Malgré le développement sur l'île des Sœurs, la population de la ville de Verdun décline ; l'exode vers la banlieue de Montréal s'intensifie durant les années 1970 et 1980.

Le , un éboulement sur le chantier de construction du métro de l'Église provoque l'effondrement de la chaussée sur la rue Wellington; cet incident qui ne cause aucun blessé, retarde l'ouverture du prolongement de la ligne verte à 1978[23].

Le , l'administration de l’hôpital général de Verdun décrète le lock-out des 1 200 employés. Ce lock-out de neuf jours est suivi par une grève des employés.

En 1984, la ville de Verdun reçoit un million de dollars CAN du Gouvernement du Québec dans le cadre du programme Revi-centre pour la revitalisation des façades, l'enfouissement des fils électriques, et la réfection de la chaussée, des trottoirs et des égouts de la rue Wellington. Ce montant s'ajoute à la somme de 2,5 millions de dollars CAN déboursée par la ville et les marchands de la rue Wellington[24].

Le , l'auditorium du Verdun accueille l'un des derniers spectacles du groupe de musique Nirvana au Canada, précisément cinq mois avant la mort du chanteur Kurt Cobain[25].

Histoire récente de l'arrondissement de Verdun

Le , l'Assemblée nationale du Québec sanctionne la loi 170 déposé par le gouvernement Lucien Bouchard qui entraîne, entre autres, la fusion de l'ensemble des municipalités de l'île de Montréal, y compris Verdun, à la ville de Montréal. Le , la Ville de Verdun devient officiellement l'arrondissement Verdun. Seulement 2,24 % de électeurs de Verdun ont signé le registre en faveur de la tenue d'un référendum sur les défusions municipales proposé par le Gouvernement Jean Charest en 2004; le taux le plus bas des villes fusionnées après Montréal-Nord[26].

Verdun est aujourd'hui l'un des trois arrondissements de Montréal qui enregistrent la plus forte progression de leur assiette fiscale. Celle-ci s’accroît, en moyenne, de 100 millions de dollars annuellement, en raison notamment de la réalisation de projets de construction dans le quartier de l’Île-des-Sœurs.

Politique et administration

La ville de Montréal et l'arrondissement Verdun

Verdun est l'un des 19 arrondissements de la ville de Montréal depuis la réorganisation des municipalités du Québec de 2000-2006. En tout, Verdun compte sept élus (sans compter le maire de Montréal): un maire d'arrondissement, deux conseillers municipaux et quatre conseillers d'arrondissement. Les sept élus de Verdun siègent au conseil d'arrondissement de Verdun qui exerce la plupart des compétences de la ville de Montréal à un niveau local.

L'arrondissement Verdun est divisé en deux districts électoraux: Champlain—L'Île-des-Sœurs et Desmarchais-Crawford. Chacun de ces districts sont représentés par un conseiller municipal et deux conseillers d"arrondissement.

Élus municipaux siégeant à l'arrondissement Verdun

| Maire d'arrondissement | Marie-Andrée Mauger Projet Montréal |

| Champlain— L'Île-des-Sœurs | Conseiller municipal | Véronique Tremblay Projet Montréal |

| Conseiller d'arrondissement #1 | Cécile-Audrey Beauregard Projet Montréal | |

| Conseiller d'arrondissement #2 | Enrique Machado Projet Montréal |

| Desmarchais- Crawford | Conseiller municipal | Sterling Downey Projet Montréal |

| Conseiller d'arrondissement #1 | Benoit Gratton Projet Montréal | |

| Conseiller d'arrondissement #2 | Kaïla A. Munro Projet Montréal |

Historique des maires de Verdun

- 1875-1881 - John S. Hall

- 1882-1883 - Louis S. Lesage

- 1884-1892 - John Molson Crawford

- 1893-1895 - S.S. Bain

- 1896-1899 - Henry Hadley

- 1900-1901 - Joseph Allen

- 1902-1903 - Edward May

- 1904-1905 - Joseph Rielle

- 1906-1907 - P.-Z. Millette

- 1907-1915 - Joseph Allen

- 1915-1917 - Charles Manning

- 1917-1925 - J.A.A Leclair

- 1925-1929 - J.-P. Dupuis

- 1929-1933 - Ch. A. Allen

- 1933-1939 - Hervé Ferland

- 1939-1960 - Edward Wilson

- 1960-1966 - George O'Reilly

- 1966-1977 - J. Albert Gariépy

- 1977-1985 - Lucien Caron

- 1985-1993 - Raymond Savard

- 1993-2005 - Georges Bossé

- 2005-2012 - Claude Trudel

- 2012-2013 - Ginette Marotte

- 2013-2021 - Jean-François Parenteau

- 2021-en cours - Marie-Andrée Mauger

Réglementation municipale de Verdun sur la vente d'alcool

La ville de Verdun a utilisé la loi des licences de Québec de 1878, qui permet aux municipalités de réglementer la vente d'alcool sur leur territoire, pour se doter d'une réglementation stricte concernant la vente d'alcool et la tenue de bars, de tavernes, de clubs de nuit et de cabarets au XIXe siècle et au XXe siècle.

Mouvement autonomiste de l'Île-des-Sœurs

Bien que l'autonomie de l'Île-des-Sœurs est une question récurrente depuis le développement immobilier intensif de l'île dans les années 1970, le mouvement autonomiste de l'Île-des-Sœurs ne prend réellement racine qu'avec l'élection de deux candidats autonomistes aux postes de conseillers municipaux le [27].

En 1999, des propriétaires et des locataires de l'Île-des-Sœurs réunis dans la Coalition des résidents pour l’autonomie (CORA) organisent la tenue d'un référendum pour la création d'une municipalité indépendante pour l'Île-des-Sœurs. La question du CORA est la suivante : « Êtes-vous favorable à ce que l’Île-des-Sœurs devienne une municipalité autonome ? »[28].

Le référendum est tenu le . Malgré un appui de 83 % pour la sécession de l'île, le très faible taux de participation – 1 605 votes sur les 9 500 électeurs potentiels – ne parvient pas à mettre suffisamment de pression sur les autorités municipales de Verdun ; le maire de Verdun de l'époque, Georges Bossé, ne reconnaît jamais la légitimité du référendum[29].

Représentation provinciale

La solidaire Alejandra Zaga Mendez est la députée qui représente Verdun à l'Assemblée nationale du Québec. Elle a interrompu la longue suite de victoires du Parti libéral du Québec lors des élections générales québécoises de 2022. Verdun était représenté par les libéraux depuis 1939[30].

Représentation fédérale

L'arrondissement de Verdun chevauche deux circonscriptions fédérales : LaSalle—Émard—Verdun (Verdun terre ferme) et Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Île-des-Sœurs (l'île des Sœurs). Ces circonscriptions sont représentés respectivement à la Chambre des communes du Canada par les députés libéraux David Lametti et Marc Miller.

Population et société

Démographie

Les habitants de Verdun sont appelés les Verdunois et les Verdunoises. En 2016, il y avait 69 229 habitants à Verdun soit environ 4 % de la population de la ville de Montréal[31]. Verdun est le 15e arrondissement le plus peuplé de Montréal et le 6e plus dense avec 7 167 hab/km2.

La population de Verdun est majoritairement située sur l'île de Montréal; sept habitants sur 10, soit 48 768 habitants. Le reste de la population, soit 20 461 habitants, réside sur l'île des Sœurs[31].

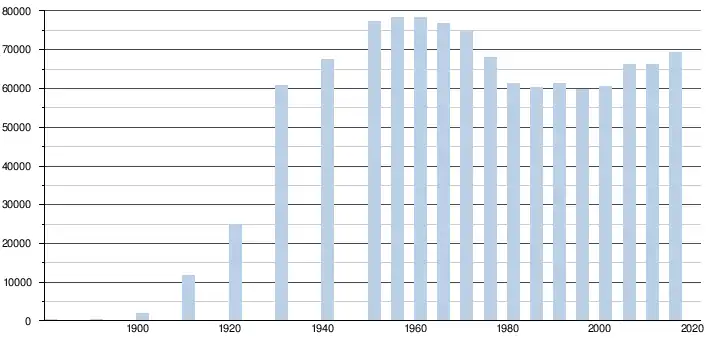

Évolution démographique

Verdun a connu sa principale période de croissance démographique et développement résidentiel durant la première moitié du XXe siècle, particulièrement durant les années 1910, 1920 et 1930. Durant cette période, la population de la ville passe de quelques milliers d'habitants à plus de 70 000 habitants dans les années 1940. Verdun devient la troisième plus grande ville du Québec et la 13e plus grande ville du Canada pendant la Seconde guerre mondiale[32]. C'est l'exode des familles ouvrières hors du centre de Montréal et la proximité des industries du canal Lachine qui nourrissent cette croissance et cette urbanisation rapide. Verdun connaît sa population maximale au début des années 1960.

Verdun connaît une décroissance plus marquée au cours des années 1970 ; la ville perd un peu moins de 15 % de sa population. Cette décroissance est liée au phénomène d'exode d'une partie de la population vers la banlieue de Montréal. La population de Verdun a recommencé à croître au début du XXIe siècle. Entre 2011 et 2016, l'arrondissement a connu une croissance de sa population de 4,6 %.

Logement

.jpg.webp)

En 2016, on compte 36 215 logements privés à Verdun. Les trois-quarts de ces logements sont situés dans des immeubles attenants de moins de cinq étages. La moitié des logements de Verdun sont des appartements situés dans des immeubles de moins de cinq étages[31]. Toutefois, sur l'île des Sœurs, la majorité des logements sont situés dans des immeubles comptant plus de cinq étages[31].

Origine, langue et communauté

En 2021, la langue principale parlée à la maison était le francais à 59%, suivi de l’anglais à 27%. alors que 14% des personnes recensées disaient s’exprimer dans une autre langue que les 2 langues officielles[33].

Il est à noter que Verdun est connu comme étant l'endroit qui regroupe la plus forte concentration de Madelinots en dehors des Îles-de-la-Madeleine. Cette situation s'explique en grande partie par une migration en chaîne qui s'est effectuée entre l'archipel et le quartier montréalais au fil des décennies. Le mois de février 1969 voit la création à Verdun d’un regroupement de Madelinots d’origines et leur descendance qui allait devenir le Mouvement social Madelinot avec des activités sociales, philanthropiques, culturelles et sportives[34].

Éducation

Verdun ne compte pas de cégep ou d'université sur son territoire.

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (anciennement la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys) administre les écoles publiques francophones[35] alors que la Commission scolaire Lester-B.-Pearson administre les écoles publiques anglophones.

Éducation primaire

Verdun compte huit écoles primaires francophones administrées par le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys :

- École Chanoine-Joseph-Théorêt

- École Île-des-Sœurs

- École Lévis-Sauvé

- École Notre-Dame-de-la-Garde

- École Notre-Dame-de-la-Paix

- École Notre-Dame-de-Lourdes

- École Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

- École des Marguerite

- École des Coquelicots, ouverte en 2019 dans le quartier Crawford

Verdun compte également deux écoles primaires anglophones administrées par la Commission scolaire Lester-B.-Pearson (avec la même zone de fréquentation)[36].

- Angrignon Elementary School

- Riverview Elementary School

Éducation secondaire

Verdun compte deux écoles secondaires :

- École secondaire Monseigneur-Richard (école secondaire francophone du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys située au 3000, boulevard Gaétan-Laberge)

- Beurling Academy (en) (école secondaire anglophone de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson)

Formation professionnelle

- Centre d'éducation des adultes Champlain

- Centre de formation professionnelle de Verdun

- Collège d’informatique et d’administration Verdun-LaSalle

Bibliothèques publiques

Verdun compte deux bibliothèques publiques, lesquelles sont gérées par les Bibliothèques de Montréal[37] :

- Bibliothèque de l'Île-des-Soeurs (260, rue Elgar)

- Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny (5955, avenue Bannantyne)

Économie

Verdun étant un quartier avant-tout résidentiel, son économie est étroitement liée à l'économie de Montréal et sa région métropolitaine. En 2011, les dépenses totales des ménages verdunois totalisait 2,4 milliards de $CAN, dont près de 480 millions de $CAN (19 %) en loyers à chaque année; il s'agit de la plus importante dépense de consommation courante suivie du transport et de l'alimentation[38].

Emploi

La Communauté métropolitaine de Montréal évaluait en 2012 qu'il y a près de 20 000 emplois à Verdun[38]. Environ 30 % de ces emplois sont dans le secteur des soins de santé et d’assistance sociale[38]. Le principal employeur dans le secteur de la santé à Verdun est le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, un organisme public du Gouvernement du Québec qui rassemble notamment l'Hôpital de Verdun, l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, le CLSC et les CHSLD publics de Verdun.

Le secteur de l'information et de la culture est le deuxième secteur en nombre d'emplois avec près de 20 % des emplois. Presque la totalité de ces emplois sont rattachés au Campus Bell sur l'Île-des-Sœurs[38].

On compte également 1 900 emplois dans le commerce de détail à Verdun[38]. Parmi les grands détaillants de Verdun, il s'y compte les supermarchés Loblaws (Provigo, Maxi), Sobeys (IGA) et Metro, les pharmacies Pharmaprix, Jean Coutu, Uniprix et Familiprix et les détaillants Canadian Tire et Dollarama entre autres.

Culture locale et patrimoine

Maison Nivard-De Saint-Dizier

La Maison Nivard-De Saint-Dizier, construite en 1710, regroupe un musée et un site archéologique. Le site archéologique sur lequel on retrouve la Maison Nivard-De Saint-Dizier est le plus grand site archéologique préhistorique de l'île de Montréal[39].

Station-service de l'Île-des-Sœurs

La station-service de l'Île-des-Sœurs est une station-service de style moderne dessinée par l'architecte Ludwig Mies van der Rohe en 1969. Elle est aujourd’hui transformée en centre communautaire.

Patrimoine religieux

Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

L'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs fut construite à la suite de la destruction de l'église de Côte-Saint-Paul par un incendie. L'église est de style Beaux-Arts.

Personnalités liées au quartier

- Gérard Barbeau, interprète-chanteur né à Verdun en 1936

- Normand Baron, joueur hockey sur glace né à Verdun en 1957 et ayant évolué avec les Canadiens de Montréal

- Jim Bartlett, joueur hockey sur glace né à Verdun en 1932 et ayant évolué, entre autres, avec les Canadiens de Montréal

- George Beurling, pilote de chasse né à Verdun, as de la 2e Guerre mondiale*Zacharie Dupuis, militaire français, fondateur de la ville

- Scotty Bowman, entraineur hockey sur glace né à Verdun en 1933

- Jocelyne Caron, ancienne députée de Terrebonne née à Verdun le 23 avril 1951

- Jeanne-d'Arc Charlebois, interprète populaire née à Verdun en 1923

- Jean-Marie Corbeil, humoriste et comédien québécois né à Verdun le 13 février 1971

- Denis Cyr (né le 4 février 1961 à Verdun, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien

- Robert Demontigny, chanteur et animateur de télévision québécois

- Rolland Jeanneau, fondateur de Metro (entreprise québécoise) et conseiller municipal de Verdun (1948-1960 et 1963-1968)

- Denis Juneau, artiste né à Verdun en 1925

- Laurent Laplante, journaliste né à Verdun en 1934

- Ron Lapointe, joueur et entraineur hockey sur glace né à Verdun en 1949

- André Leduc, cinéaste né à Verdun en 1949

- Pierre Létourneau, auteur-compositeur-interprète né à Verdun en 1938

- Brigitte Marleau, écrivaine, enseignante, illustratrice et pastelliste québécoise y est née en 1967

- Jean-François Parenteau, maire de Verdun de 2013 à 2021

- Lise Payette, journaliste et femme politique née à Verdun en 1931

- Ron Piché, joueur de baseball né à Verdun en 1935

- Gilles Proulx, animateur de radio né à Verdun en 1940

- Joseph-Arsène Richard,né à Saint-Liguori (Québec) en 1859 et décédé à Verdun (Québec) en 1945, premier curé de la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de 1900 à 1945

- Yvon Robert, lutteur professionnel né à Verdun en 1914

- Dollard Saint-Laurent, joueur de hockey né à Verdun en 1929

- Denis Savard, joueur de hockey qui a grandi à Verdun

- Daniel Turp, homme politique né à Verdun en 1955

- Stéphane Venne, compositeur né à Verdun en 1941

- Wally Weir, joueur hockey sur glace né à Verdun en 1954

- Juanita Westmoreland-Traoré, première femme juge noire au Québec, née à Verdun en 1942

- Lorne John Worsley, dit Gump Worsley, né le 14 mai 1929 à Verdun, mort le 26 janvier 2007 à Beloeil au Québec) est un gardien de but canadien de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey

- Walter Young, vainqueur du Marathon de Boston 1937

Jumelages

Verdun (Montréal), Québec et Saverdun sont jumelées depuis 1981.

Fondé par Zacharie Dupuis, un militaire français ariégeois, la ville de Verdun (Montréal) est ainsi nommée en souvenir de sa ville natale Saverdun, France.

Galerie de photos

Couché de soleil sur le Centre-ville de Montréal vu d'un point surélevé à Verdun

Couché de soleil sur le Centre-ville de Montréal vu d'un point surélevé à Verdun Verdun vue de l'Île des Sœurs

Verdun vue de l'Île des Sœurs

Notes et références

- « Annuaire statistique de l'agglomération de Montréal. Recensement de 2011 », Montréal, (consulté le ).

- Statistiques canada, Rescensement 2016

- « Berges du fleuve Saint-Laurent », sur www1.ville.montreal.qc.ca (consulté le )

- Commission de toponymie du Québec - fiche descriptive - Montréal (Verdun)

- Arkéos - Nouveau pont sur le Saint-Laurent - Étude de potentiel archéologique (Lire en ligne)

- Laurence Renault, Un aspect méconnu de l’île de Montréal : Les occupations amérindiennes du Sylvicole supérieur à la fin du XVIIe siècle, Département d’anthropologie Faculté des Arts et des Sciences, Université de Montréal, 2012, (Lire en ligne)

- Ecole de fouille à la Maison Nivard-De Saint-Dizier - Saviez-vous que …

- Centre d'interprétation du site archéologique Droulers/Tsiionhiakwatha, Le peuple iroquoiens, 2012

- « Ce mesme jour je partis de Quebecq, et arrivay audit grand saut le vingthuitiesme de May, où je ne trouvay aucun des sauvages ….après avoir visité d'un costé et d'autre, tant dans les bois que le long du rivage, pour trouver un lieu propre pour la scituation d'une habitation, et y preparer une place pour bastir, je fis quelque huit lieues par terre cottoyant le grand saut par des bois qui sont assez clairs, et fus jusques à un lac où nostre sauvage me mena; où je consideray fort particulierement le pays »Abbé C.-H. Laverdière, M. A., Œuvre de Champlain, 1870, p. 838

- José António Brandão, Your fyre shall burn no more : Iroquois Policy toward New France and Its Native Allies to 1701, U of Nebraska Press, 2000, p. 101

- Julien Deziel 1976, p. 16

- Julien Deziel 1976, p. 17

- Julien Deziel 1976, p. 18

- Julien Deziel, Essai d’histoire de Verdun 1665-1876-1976, Comité du centenaire, Montréal, 1976, p. 19

- Julien Déziel, Histoire de Verdun 1665: 1876-1976, Comité du Centenaire, (lire en ligne), p. 20

- Grand répertoire du patrimoine bâti de Montréal : Maison Étienne-Nivard-de Saint-Dizier

- « Québec, 28 août 1885 », L'Électeur, , p. 1 (lire en ligne)

- douglas.qc.ca - Histoire

- « Inondations Désastreuses », La Patrie, (lire en ligne)

- Base de données Patrimoine Montréal - FICHE DU SECTEUR Le voisinage Crawford

- Yves Laframboise, « Miles Van der Rohe à l'île des Sœurs » dans Vie des arts, numéro 59, Été 1970 [(fr) lire en ligne]

- Richard Chartier, « L'effondrement retardera le prolongement du métro » dans La Presse, 21 mars 1974 [lire en ligne]

- Angèle Dagenais, « Québec investira $ 1 million à Verdun » dans Le Devoir, 13 novembre 1984 [lire en ligne]

- museevirtuel.ca - L'Auditorium de Verdun - L’un des derniers spectacles de Nirvana

- Antoine Robitaille, « Le mystère outremontais », Le Devoir, (lire en ligne)

- Alain Sterck, « Île des Sœurs et Verdun : Difficile coexistence » dans Relations, avril 2000, [lire en ligne]

- Éric Grenier, « Référendum à l’Île-des-Sœurs : Égalité ou indépendance ! » dans Voir, [lire en ligne]

- Raymond Gervais, « Référendum ignoré à l’Île-des-Sœurs » dans La Presse, [lire en ligne]

- En considérant la circonscription Montréal-Verdun remplacée 1966 par l'actuelle circonscription

- Statistique Canada 2016 : combinaison des secteurs de recensements 4620300.00 à 004620317.04

- (en) Serge Marc Durflinger, « City at war: the effects of the Second World War on Verdun, Québec », National Library of Canada, Bibliothèque nationale du Canada, (lire en ligne, consulté le )

- Statistiques Canada, « Profil du recensement de 2021 pour la circonscription électorale fédérale de LaSalle, Émard et Verdun. », sur https://www12.statcan.gc.ca, (consulté le )

- Annick Brabant, « Les Madelinots de Verdun », sur https://ville.montreal.qc.ca, (consulté le )

- "ÉCOLES ET CENTRES." Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys. Consulté le 7 décembre 2014.

- "Carte Scolaire." Commission scolaire Lester-B.-Pearson. Consulté le 28 septembre 2017.

- "Les bibliothèques par arrondissement." Bibliothèques de Montréal. Consulté le 7 décembre 2014.

- Profil économique. Ville de Montréal, arrondissement de Verdun, Division des affaires économiques et institutionnelles, Ville de Montréal, (OCLC 936659011, lire en ligne)

- Archéo-Québec - Site de la Maison Nivard-De Saint-Dizier

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

Liens externes

- Site officiel

- Verdunois.com - Site communautaire de l'arrondissement de Verdun.

- Verdun-Centre (d)

- Desmarchais-Crawford (d)

- Ressources relatives à la géographie :