Urbanisme à Nantes

Nantes a été présentée en 2004 comme « la ville la plus agréable d'Europe » par le magazine Time, pour ses espaces verts et sa qualité de vie[1]. Selon le magazine, elle a su attirer de nouveaux habitants par son dynamisme, sa culture et sa créativité. Nantes obtient pour l'année 2013 le titre de « capitale verte européenne »[2].

Morphologie urbaine

Site d'implantation

Le développement urbain de Nantes est dû à sa position, à l'embouchure de l'Erdre sur la Loire, et, dans une moindre mesure, de celle de la Sèvre nantaise[3].

Le lit de la Loire est resté navigable pour les navires à fort tonnage jusqu'à ce que ceux-ci dépassent la contenance de 300 tonneaux, c'est-à-dire jusqu'au XIXe siècle. Le port de Nantes s'est donc développé grâce à son ouverture maritime, et comme point de rupture de transport par des navires nécessitant moins de tirant d'eau, vers la région traversée par la Loire, et au-delà la région de Paris et le reste de l'Europe[3].

Du fait de la confluence de deux rivières relativement importantes, la Loire était, dès l'Antiquité, divisée en plusieurs bras entourant des îles sableuses (aujourd'hui assemblées pour former l'île de Nantes). C'est le premier site depuis l'embouchure, située à 60 kilomètres à l'ouest, où un pont (ou plutôt une succession de ponts) a pu être construit avant le milieu du XXe siècle, ce qui a fait de Nantes le passage d'un axe routier relativement important, assurant la liaison commerciale terrestre entre la Bretagne et le Poitou, et au-delà vers le sud de la France[3].

Extension jusqu'au début du XVIIIe siècle

La cité gallo-romaine était contenue dans la zone délimitée, au sud, par la Loire, à l'ouest et au nord par l'Erdre, le tout compris dans une enceinte fortifiée. Au Moyen Âge, ces fortifications apparaissent insuffisantes[4] : la ville s'est développée sur la rive droite de l'Erdre, sous l'effet de l'activité de « la Fosse », devenue le principal port de la ville au détriment des quais longeant, plus à l'est, le mur d'enceinte sud de la cité antique. Un faubourg est apparu, le « Bourg-Main », autour de l'église Saint-Nicolas[4], et le quartier de la Fosse s'étire le long de la Loire, entre le fleuve et un escarpement rocheux.

Au XIIIe siècle, une nouvelle muraille est construite, englobant le quartier de Saint-Nicolas, et gagnant sur les zones marécageuses de la rive gauche de l'Erdre. La Fosse n'est pas protégée par ces murailles, renforcées au XVe siècle[5], pas plus que les faubourgs du Bourgneuf (au nord-ouest, sur la rive gauche de l'Erdre) et de Richebourg. La présence de la nouvelle muraille va conditionner le développement urbain de Nantes jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.

Au XVIe siècle, la ville continue de s'étendre au-delà des murailles, notamment le Marchix, au nord-est, qui se voit fortifié par le duc de Mercœur[5], et le long du quai de la Fosse[6].

Apparition d'une politique d'urbanisme au XVIIIe siècle

La figure emblématique de l'apparition de l'urbanisme dans la ville est Gérard Mellier, maire de 1720 à 1730. Les mesures préconisées ne se limitent pas à la prévention des incendies en imposant l'utilisation de la pierre plutôt que le bois, mais consistent aussi en l'exigence de l'alignement des façades, et à la mise en œuvre de grands chantiers urbain, notamment le lotissement de l'île Feydeau, pour lequel un programme architectural est mis en place, imposant des normes communes aux nouveaux édifices. Les constructions sont établies sur des terrains gagnés sur le fleuve ou les rivières (l'embouchure de la Chézine est canalisée en sous-sol)[7]. Le premier plan de la ville « vue du ciel » est réalisé par Louis Jouanaulx en 1722[8].

L'enrichissement de la ville au XVIIIe siècle entraîne un besoin croissant de constructions nouvelles, tandis que l'« embellissement » de la ville est devenu une préoccupation de l'autorité municipale. Les projets d'urbanisme visent à élargir les places et les rues, et à urbaniser les îles Gloriette et de la Madeleine. Les freins à ces visées sont la présence des murailles et de nombreux établissements religieux en ville, la densité du bâti et la difficulté technique rencontrée lors des constructions sur les îles de Loire, ainsi qu'en témoigne la déformation des hôtels construits sur l'île Feydeau[9]. Cette difficulté met provisoirement un terme aux tentatives d'urbaniser les îles et les zones marécageuses. La vieille ville redevient le centre d'intérêt. Le cours Saint-Pierre est aménagé en 1725, et, en 1728, l'ingénieur Jacques Gabriel propose un plan envisageant la destruction des remparts le long de la Loire[10].

En 1739 et 1742, deux plans sont dessinés pour définir l'élargissement de quelques rues, et préciser certaines servitudes urbaines. Les particuliers sont donc dès lors obligés de suivre certaines normes de construction. Emmanuel Armand de Vignerot du Plessis, duc d'Aiguillon, ayant, à sa nomination comme intendant de Bretagne, jugé Nantes comme étant sale, inesthétique et encombrée, il confie à Pierre Vigné de Vigny la tâche de concevoir un plan d'urbanisme pour améliorer la ville. Bien qu'architecte réputé internationalement, Vigny commet quelques erreurs d'appréciation, notamment concernant la faisabilité d'implantation d'édifices dans les zones inondables. De plus, son plan très ambitieux, peu précis quant au coût et au financement, est rejeté par les édiles nantais, et le duc d'Aiguillon n'insiste pas[10].

La place et le financement nécessaires à l'amélioration urbanistique sont trouvés après l'autorisation de destruction des remparts et l'attribution à la ville des terrains ainsi libérés. Jean-Baptiste Ceineray, architecte de la ville entre 1759 et 1780, inaugure l'intervention des autorités dans l'ordonnancement urbain, qui suit dès lors des normes établies, et qui subordonne les constructions privées aux édifices publics et religieux avoisinants[9].

Mathurin Crucy, successeur et continuateur de Ceineray, supervise la plus spectaculaire opération urbanistique de cette période : l'aménagement du quartier autour de la place Graslin. L'extension de la ville est dès lors planifiée : le quartier de l'entrepôt est d'abord conçu sur un plan, avant d'être mis en œuvre, même si la réalisation n'atteint pas les objectifs initiaux[11].

L'urbanisme au XIXe siècle

L'architecte Henri Driollet (1805-1863) symbolise le mouvement Hygiéniste à Nantes. Pourtant choisi, en 1837, au poste d'architecte de la ville pour ses qualités artistiques, c'est lui qui met en place les premiers réseaux publics de distribution d'eau et de gaz à grande échelle. Une de ses réalisations artistiques phares, la fontaine de la place Royale, est d'ailleurs décrite par lui-même comme étant « la partie poétique et artistique du programme hydraulique »[12].

La politique hygiéniste est encouragée par une loi de 1850 facilitant les expropriations des quartiers réputés insalubres. Ceci vise notamment les quartiers du Marchix et de l'Hermitage, ce dernier accueillant les « immigrants » bretons venus de basse-Bretagne[13]. Les grandes percées Haussmaniennes nantaises sont élaborées, et réalisées jusqu'en 1865. Mais elles se limitent à la prolongation des « voies impériales », en particulier la rue de Strasbourg, fruit d'un ancien projet de traversée de la ville par la voie venant de Rennes, et dont la percée entraîne la destruction de nombreuses habitations, et l'axe composé des actuelles rues du Général-Leclerc-de-Hauteclocque et de l'Hôtel-de-Ville (anciennement rue de Châteaudun et rue Adolphe-Thiers)[14].

Le chemin de fer arrive à Nantes dans les années 1850, et les îles deviennent un lieu d'implantation de l'industrie, notamment les chantiers navals[13]. La circulation des transports en commun devient un facteur déterminant de l'urbanisme ; dans ce domaine, Nantes a une réputation de pionnière[15].

L'urbanisme a changé. Les architectes-voyers sont des ingénieurs, qui sont chargés du développement des réseaux de distribution de l'eau, de gaz, d'électricité, d'évacuation des eaux usées et des déchets, des transports. Ils ont supplanté les « artistes » spécialisés dans le décor[13]. La politique urbaine est également une arme. Ainsi, la création des boulevards de ceinture, achevés en 1898, préfigure l'annexion des communes voisines de Doulon et Chantenay[15].

Le XXe siècle s'ouvre sur une volonté de rationaliser l'extension des villes. Un projet d'urbanisme, intitulé « plan d'extension, d'embellissement et d'aménagement », est établi à partir de 1918[16].

Le comblement partiel de la Loire et de l'Erdre

Le comblement de parties de cours d'eau en centre-ville n'est pas une spécificité nantaise, pas plus qu'elle n'est un cas isolé dans l'histoire de Nantes. L'embouchure de la Chézine est canalisée en sous-sol lors de la création du « quartier de l'entrepôt ». Par contre, l'ampleur des comblements effectués à Nantes entre 1920 et 1940 est hors norme. Cette opération d'urbanisme, justifiée par les crues de la Loire, les nécessités liées aux nouveaux modes de transport, et la volonté de maintenir un tirant d'eau suffisant dans le port de la ville en concentrant le cours de la Loire, transforme radicalement la physionomie de la ville, en faisant naître de vifs regrets de ce que la mémoire collective conserve sous l'appellation de « Venise de l'Ouest ». L'embellissement de la ville envisagé par les urbanistes de l'époque ne s'est pas réalisé[17].

Dans cette période, Camille Robida et Étienne Coutan établissent le « plan d'extension » de la ville, plan qui concernait 1 200 hectares, limités au nord par les « boulevards périphériques », englobant les îles (qui devient alors une île d'un seul tenant), et une petite zone sur la rive sud de la Loire. L'architecte urbaniste Georges Sébille revoit l'ambition à la baisse quelques années plus tard, en divisant la zone en une zone moyenne de 500 hectares, et une zone dense de 700 hectares, cette dernière concentrée autour du centre-ville[18].

La reconstruction après la Seconde Guerre mondiale

La ville est frappée par les bombardements alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Les destructions sont nombreuses ; le quartier autour de la rue du Calvaire est rasé ; dans la zone à l'intérieur des « boulevards de ceinture », 11 % des bâtiments sont détruits à plus de 75 %[16].

L'architecte Michel Roux-Spitz est à la tête de l'équipe qui organise la reconstruction. Il reprend le « plan d'extension », et le « secteur dense » est ramené à une surface de 270 hectares, au nord de la Loire, toujours plus concentré autour du cœur historique[18].

La fin du XXe siècle

Le plan d'extension des années 1920 prévoyait l'urbanisation de l'île Beaulieu. Celle-ci est réalisée à partir de plans élaborés dans les années 1950 et 1960. La ZUP ainsi constituée devait devenir la vitrine de l'urbanisme moderne. Les tours et barres d'habitations, alternées avec des espaces verts, caractérisent cette ville nouvelle. Mais ce projet n'est pas considéré comme une réussite. L'urbanisation ultérieure de la partie est de la même zone s'effectue selon un schéma beaucoup plus classique, avec un retour à l'îlot urbain (groupe de bâtiment entourant un espace clos)[19].

En 1973 est établi le plan de sauvegarde et de mise en valeur du centre-ville de Nantes, qui concerne un périmètre encore plus restreint que le plan d'extension de l'après-guerre. Le secteur sauvegardé de Nantes couvre 126 hectares[18]. Contrairement à d'autres villes, le centre de Nantes n'a pas souffert de désaffection des classes aisées, et a « bénéficié » des opérations d'urbanisme haussmanniens et d'après-guerre, qui lui ont épargné de gros bouleversements par la suite. L'action urbanistique a consisté principalement, dans les années 1970-1980, à créer des voies piétonnes[20]

La désindustrialisation de Nantes et le déclin de son port entraînent la désertification de la partie ouest de l'île de Nantes dans les années 1980. Ce phénomène de société pose un problème d'urbanisme qui ne sera résolu qu'au début du XXIe siècle (voir la section sur l'île de Nantes). Une tentative d'extension du centre-ville vers l'ancien quartier industriel Madeleine-Champ-de-Mars est lancée dans les années 1980 (édification du centre des congrès, du siège de la banque CIO, etc.), mais le but n'est pas atteint[20].

Organisation d'ensemble

Les premiers aménagements urbains encore visibles de nos jours remontent à l'époque médiévale, les constructions datant du Haut Empire romain ayant été recouvertes par des aménagements postérieurs[21].

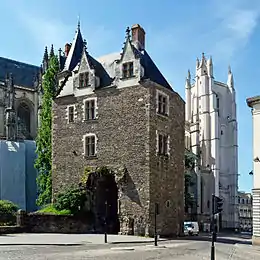

La ville médiévale fortifiée, formant de nos jours les quartiers du Bouffay, de l'hôtel de ville et de la cathédrale, est contenue entre l'Erdre à l'ouest et la Loire au sud respectivement matérialisés aujourd'hui par les cours des 50-Otages et Franklin Roosevelt, ainsi que les cours Saint-Pierre et Saint-André dans la partie Est (ces derniers étant d'anciennes mottes aplanies au XVIIe siècle pour former une place). Il ne reste pratiquement rien des fortifications (hormis la porte Saint-Pierre dont le soubassement est d'époque gallo-romaine, les fondations de la porte Sauvetout située près de la place de Bretagne et des vestiges de remparts le long de la basilique Saint-Nicolas). Les autres monuments notables de cette époque étant le château des ducs de Bretagne, la cathédrale, ainsi que quelques maisons à colombages et hôtels particuliers datant pour l'essentiel du XVe siècle.

La première grande expansion de la ville a eu lieu au XVIIIe siècle. C'est à cette époque qu'est lotie l'île Feydeau, puis que les architectes Jean-Baptiste Ceineray et Mathurin Crucy tracent les quais (Brancas, Flesselles, Tremperie, Port-Maillard, les cours Saint-Pierre et Saint-André, les places Royale, Graslin et le cours Cambronne, que sont édifiés le théâtre et la Bourse. Le centre actuel s'articule autour d'une colonne vertébrale qui est l'axe est-ouest : partant de la cathédrale traversant rues de Verdun, de la Marne, d'Orléans, Crébillon et finissant place Graslin[22].

Un arc formé par de grands boulevards a longtemps défini les limites de la ville avant que certaines communes alentour y soient rattachées.

Sur le plan des strates historiques, on distingue quelques ensembles typiques[23] : une partie médiévale, la ville classique au XVIIIe siècle, les réalisations du XIXe siècle, la ville de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, et la ville actuelle.

La partie médiévale

C'est la strate la moins lisible, elle a souffert des bouleversements du XVIIIe siècle à nos jours mais aussi des bombardements de la Seconde Guerre mondiale qui ont particulièrement affecté la ville. Les rues de la Juiverie, Sainte-Croix, de la Bâclerie sont parmi les exemples les mieux conservés et on retrouve également quelques modèles d'architecture à colombages apparents rue de Verdun, rue Bossuet ou encore place du Change[24]. Le château des ducs de Bretagne ainsi que son périmètre immédiat forment un ensemble caractéristique de cette époque, dont les traces ne subsistent que dans les micro-quartiers Decré, Cathédrale et Bouffay[25].

Le château et une partie du centre historique de la ville

Le château et une partie du centre historique de la ville Porte Saint-Pierre, l'ancienne enceinte

Porte Saint-Pierre, l'ancienne enceinte Beffroi de l'ancien château du Bouffay apposé sur l'église Sainte-Croix

Beffroi de l'ancien château du Bouffay apposé sur l'église Sainte-Croix

La ville classique du XVIIIe siècle

À l'est, les cours Saint-Pierre et Saint-André, articulés autour de la place Maréchal-Foch (que les Nantais continuent d'appeler place Louis-XVI), constituent un ensemble résidentiel très homogène et caractéristique de l'époque. À l'ouest autour des places Royale-Commerce-Graslin, ensemble de style néo-classique, s'est développée la ville commerçante en lien avec les activités du port. Le cours Cambronne est le pendant résidentiel du quartier. L'île Feydeau quant à elle rassemble les demeures parmi les plus richement décorées du secteur, édifiées par une élite économique qui avait fait fortune principalement grâce au commerce triangulaire. La physionomie d'une grande partie de la cité fut donc profondément modifiée en cette période qui correspond à l'essor de l'économie nantaise. Toutefois quelques beaux immeubles situés place de la Bourse et au début du quai de la Fosse échappèrent à l'ordonnancement un peu sévère voulu par l'architecte Mathurin Crucy.

La ville classique du XVIIIe siècle est la partie la plus caractéristique de la ville, c'est elle qui domine l'iconographie liée à la ville, et lui donne sa couleur, le gris-blanc du tuffeau[25].

L'hôtel d'Aux sur la place Maréchal-Foch.

L'hôtel d'Aux sur la place Maréchal-Foch.

Les réalisations datant du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale

De grands boulevards rectilignes et bordés d'immeubles apparaissent avec notamment la rue de Strasbourg : percée « haussmannienne » qui constituerait aujourd'hui davantage une coupure qu'un axe central. Ce cas mis à part, le centre s'est étendu concentriquement, au XIXe siècle, rompant ainsi avec la logique en vigueur jusque-là. Sur le plan urbain ces extensions ne sont pas singulières, elles s'organisent autour de repères significatifs. Autour du jardin des plantes et du musée des beaux-arts à l'est se forme l'ensemble Saint-Clément/Dalby/Saint-Donatien, autour de l'ancien palais de justice au nord se développent les quartiers Hauts-pavés/Viarme/Saint-Félix, pour le secteur du musée Dobrée et de l'église Notre-Dame-de-Bon-Port à l'ouest ce sont les quartiers Canclaux et Mellinet notamment, quant au quai de la Fosse, il s'étire vers la butte Saint-Anne et le village de Chantenay (rattaché à Nantes en 1908[26]). Le quartier de la Madeleine qui s'étend au sud de Feydeau, entre la chaussée de la Madeleine et l'avenue Carnot est un cas particulier : quartier enclavé jusqu'aux comblements de la Loire dans les années 1930, il a gardé son aspect de « faubourg » qui en fait encore aujourd'hui un village dans la ville.

Un des événements urbanistiques les plus marquants de l'histoire de la ville est le comblement des bras de la Loire et de l'Erdre réalisé des années 1920 à la Seconde Guerre mondiale. La lecture de l'organisation du centre-ville est très difficile sans la connaissance de cette opération de grande ampleur, dans une ville qui était surnommée auparavant la « Venise de l'Ouest ». Les grandes avenues qui ont remplacé les cours d'eau constituent autant de coupures urbaines[25].

Le quai de la Fosse.

Le quai de la Fosse. Le cours des 50-Otages, anciennement occupé par l'Erdre.

Le cours des 50-Otages, anciennement occupé par l'Erdre._-_3.JPG.webp)

L'héritage de la reconstruction de l'après Seconde Guerre mondiale

Le centre historique est parsemé d'immeubles modernes qui ont pris la place de constructions démolies par les bombardements, ils s'insèrent dans la ville avec plus ou moins de bonheur. Échappent à la règle la place Royale reconstruite à l'identique ou l'église Saint-Nicolas et la Bourse qui furent restaurées. En revanche la rue du Calvaire a été élargie et reconstruite selon les canons modernes de l'après-guerre : avec la place des Volontaires-de-la-Défense-Passive, elle constitue un exemple intéressant d'urbanisme des années 1950 en centre-ville. Au nord de cette rue subsistait un faubourg malfamé, le Marchix, qui a été rasé dans la foulée pour laisser place à l'actuel quartier Bretagne : place de Bretagne remaniée, rue Président-Édouard-Herriot, rue Porte-Neuve, percement de la rue de Budapest. Ces aménagements sont l'œuvre de l'architecte Michel Roux-Spitz.

À Nantes se côtoient donc différentes formes d'urbanisme liées au passé de la ville, il n'est en effet pas rare de voir des rues ou des bâtiments très anciens du centre historique se confronter à l'architecture typique de l'époque de la reconstruction : par exemple l'Hôtel-Dieu, un imposant édifice en béton, fait face à l'île Feydeau.

Les réalisations de la fin du XXe siècle

Au-delà des grands boulevards ceinturant le centre se trouvent les quartiers populaires et historiquement ouvriers comme Chantenay ou Doulon et d'autres plus huppés tels que les bords de l'Erdre, ou autour des places Canclaux ou Mellinet. En se rapprochant du périphérique on retrouve entre autres les quartiers HLM des années 1960-70. Des zones urbaines sensibles ont été définies dans la commune de Nantes : le grand ensemble de collectifs de Bellevue partagé avec Saint-Herblain ayant reçu un statut de zone franche urbaine forme les quartiers ouest avec celui des Dervallières, ainsi qu'un autre quartier formé au Nord-ouest de l'hippodrome (la Boissière, le Chêne des Anglais) et enfin, les tours et les barres de Malakoff en bord de Loire. Le Nantes bourgeois lui, s'étend en éventail à partir du centre-ville entre l'Erdre et la Chézine (mis à part la zone sensible nord) tandis que les quartiers populaires sont surtout au sud de la Loire et à l'ouest.

Le développement récent (depuis moins d’un demi-siècle) de la ville de Nantes s’est fait sans planification préalable, la ville ne s’étant jamais dotée d’un plan intercommunal, contrairement à Rennes.

Le plan des déplacements urbains n’est validé qu’en 1998, et ne formule ni diagnostic, ni projet alternatif, mais constate le besoin de financement pour les orientations choisies. Cette absence de planification à long terme, a contrario du cas rennais, semble due à l’instabilité politique des années 1970 et 1980. Cette absence de planification permet néanmoins, en donnant beaucoup d’autonomie au secteur privé, de réaliser rapidement des opérations d’ampleur sur des ZAC dont l’aménagement est programmé par les pouvoirs publics[27].

L’étalement urbain de Nantes est assez important, et se caractérise comme ailleurs par le développement en périphérie de quartiers résidentiels avec des constructions relativement basses mais aussi beaucoup de centres commerciaux, de quartiers tertiaires et d'espaces verts. Malgré une faible densité, la ville est dominée par quelques immeubles de grande hauteur tels que la tour Bretagne, en centre-ville, haute de 144 m qui est le quatrième plus haut immeuble de province.

L'un des plus grands projets d’urbanisme que la ville ait connus est la création du quartier Beaulieu, sur la partie est de l'Île de Nantes, dans les années 1970. Celui-ci consistait notamment à créer un grand quartier international d’affaires, comprenant bureaux et logements. Mais le manque d’attractivité du projet auprès des entreprises et la crise économique ont entraîné un changement d’orientation du quartier et une ambition revue à la baisse[28]. Une partie seulement du projet initial a pu être réalisée, faisant du quartier une zone principalement résidentielle, coupée du centre-ville. Le Tripode, l'un des grands immeubles de bureaux du quartier, a d’ailleurs été détruit le , notamment à cause du fort taux d’amiante présent dans sa structure[29].

Projets urbains du XXIe siècle

Dans les années 2000, les projets de grands ensembles et les promoteurs immobiliers se sont multipliés à Nantes, soutenus par les délocalisations de grandes entreprises parisiennes (Bouygues Telecom, SNCF DCIV, La Poste), l’épannelage décidé par Nantes métropole sur les grands boulevards et les dispositifs fiscaux avantageux (Besson, puis Robien, Robien recentré, Borloo populaire et Scellier). De 2004 à 2009, 11 000 logements sont mis en chantier, avec des pics forts d’une année sur l’autre (3 500 en 2006, 4 500 en 2007), avec à la clef un doublement du prix du mètre carré neuf de 1999 à 2007 et de gros stocks d’invendus en 2009. Malgré le taux de 25 % de logements sociaux exigés par les pouvoirs publics, les effets sur les locataires modestes et démunis comme sur l’étalement urbain sont imperceptibles[30].

L'île de Nantes

Île de Nantes est la dénomination donnée administrativement en 1995 à la partie de la ville située entre les deux bras de la Loire : celui de la Madeleine et celui de Pirmil[31]. Elle est divisée en quatre quartiers, aux noms historiquement plus anciens. L'un d'eux, Île Beaulieu concurrence l'appellation officielle Île de Nantes[32].

L'île de Nantes fait actuellement l’objet d’une vaste opération de rénovation urbaine qui doit s'étaler jusqu’en 2023, avec un objectif de 3 100 logements construits en 2012 et 7 500 en 2023[30]. La maîtrise d'ouvrage est assurée par la Société d'aménagement de la métropole Ouest Atlantique (SAMOA) qui est la société publique locale créée pour l'occasion et la maîtrise d'œuvre est gérée par l’équipe d’Alexandre Chemetoff (Atelier Île de Nantes)[33], remplacé en 2010 par une équipe dirigée par Marcel Smets[34] - [35]. La disparition progressive des friches industrielles (entrepôts, usines) permet de rendre ces quartiers attractifs et d’étendre le centre-ville[30]. L'île de Nantes était l'un des plus emblématiques quartiers ouvriers de Nantes avec les Chantiers Dubigeon qui faisaient encore vivre le port jusqu'en 1987 aux côtés des fonderies de l'Atlantique.

Auprès du nouveau palais de justice et de l'école d'architecture, récemment installés sur les rives, sont aménagés des espaces de loisirs et de détente avec les Machines de l'île qui occupent les anciennes nefs des ex-chantiers navals et à la pointe de l'île le hangar à bananes héberge désormais des restaurants, bars de nuits et discothèques. Le projet laisse une place importante à la culture avec la formation d'un quartier de la Création, d'un pôle des arts graphiques ainsi que la Fabrique un espace consacré aux musiques contemporaines. Des éléments comme les Anneaux de Buren ou les grues Titan viennent marquer ce nouveau paysage urbain. Il est également prévu l'aménagement d'un vaste parc, jouxtant au sud-est le futur nouveau C.H.U, qui sera encadré par deux écoquartiers situés respectivement le long du boulevard de la Prairie-au-Duc au nord et du quai Président-Wilson au sud.

Le site des chantiers navals réaménagé.

Le site des chantiers navals réaménagé.

L’emplacement de l'ancien Tripode est également amené à subir des transformations notables. Sur ce secteur naît un quartier mixte comprenant logements, commerces et hôtels de luxe avec des immeubles de bureaux, le tout érigé autour d'une succession de bassins.

Malakoff - Pré Gauchet

À cheval sur la Loire, le quartier de la gare est également en rénovation : c’est le Grand projet de ville, ou GPV appelé Malakoff-Pré Gauchet (pour le côté logements) ou Euronantes (pour le côté quartier d’affaires), réaménagé par Nantes métropole en convention avec l’ANRU :

- la partie logements du programme se répartit entre le Vieux Malakoff (300 logements) et le Pré Gauchet (1 300 logements), classés en quartiers prioritaires. La volonté de Nantes métropole est de construire des logements de qualité, favorisant le dynamisme social, en passant notamment par l’intégration de contraintes de développement durable et de mixité sociale. Sont intégrés au quartier un centre socio-culturel, un collège, gymnase et piscine. Là aussi les impératifs de mixité sociale et les pressions des promoteurs ont occasionné de dures négociations, et finalement le label HQE a été abandonné au profit du moins ambitieux Qualitel. Si les habitants qui seront touchés sont les mêmes qu’à la Bottière-Chênaie, la mixité est plus grande (avec des bâtiments mêlant dans la même cage d’escalier locatif social, primo-accédants et logements en prix libres). Au passage, 140 logements sociaux sont supprimés[36] ;

- le quartier « Euronantes », quartier d'affaires européen, s’implante dans le voisinage immédiat de la gare. Le programme immobilier compte 400 000 m2 construits (y compris les logements), à cheval sur la rive droite (quartiers du Centre des congrès et de la gare) et l’île de Nantes (emplacement du Tripode). Huit mille nouveaux emplois sont attendus[36]. Y sont prévus un hôtel de grand luxe, des bureaux, des équipements sportifs et de loisirs. Ils s’ajoutent à la future gare TGV, au siège social de la banque CIO, à la Cité des Congrès et au siège de la Communauté urbaine de Nantes Métropole déjà existants[37] ;

- un nouveau pont a été construit sur la Loire (bras de la Madeleine), le pont Éric-Tabarly et un second est prévu, une passerelle sur le canal Saint-Félix entre la gare et la Cité des Congrès. Le réseau de chaleur est alimenté par l’usine d’incinération des déchets (qui ne récupérait pas sa chaleur auparavant)[36].

Autres projets

En dehors de l'île de Nantes, d'autres grands projets urbains sont en cours de réalisation, dont la construction d'ici 2015 de deux nouveaux quartiers et un important programme de réhabilitation[38] :

- Le Bas-Chantenay : un projet a pour objectif la rénovation de cet ancien quartier industriel et populaire qui va s'articuler autour de la reconversion du site de l'ancienne usine « Armor ». Outre la construction de nouveaux logements le projet comporte également des réhabilitations d'habitations insalubres, des équipements publics et des aménagements des rives de la Loire[39] ;

- L’écoquartier de la Bottière-Chênaie : c'est sur 35 hectares d'anciennes terres maraîchères que sont en cours de construction environ 1 600 logements et divers équipements publics (médiathèque, groupe scolaire, salle omnisports), et de nombreux commerces en bordure de la route de Sainte-Luce, totalement réaménagée afin de mêler voitures, vélos, piétons et transports en commun en toute sécurité. Le quartier est traversé par un mail arboré, le mail Haroun-Tazieff, et doté d'un cours d'eau (le ruisseau des Gohards), ainsi que de plusieurs bassins, qui sera le principal centre névralgique du projet[40]. Un objectif de mixité sociale a présidé à la définition de ce dernier, mêlant logements locatifs sociaux de qualité, logements vendus à des primo-accédants à des prix réduits (la moitié des logements à 80 % du prix normal), le reste étant vendu à prix libres par les promoteurs. Mais les difficiles discussions entre aménageur (Nantes métropole), bailleurs (Nantes Habitat) et promoteurs, ont un peu réduit cette dimension, le nouveau quartier n’accueillant ni les plus pauvres, ni les plus riches. Enfin, d’un point de vue à court terme, la vente des logements a été difficile, la commercialisation ayant eu lieu à partir de fin 2007, au début de la crise immobilière de 2008[41] ;

- Saint-Joseph de Porterie : sur 45 hectares, construction à terme de 1 400 logements ainsi que d’équipements publics[42], dans une zone déjà urbanisée en ZAC au cours des années 1990[30].

Des labels écoquartier sont respectés pour les nouveaux quartiers de Saint-Joseph-de-Porterie[43] et Bottière-Chénaie[44].

D'autres programmes de renouvellement urbain sont en cours dans le centre-ville[45]. Parallèlement, des projets de rénovation sont en cours aux Dervallières[46], au Bout-des-Landes - Bruyères[47], au Breil-Malville[48] et au Clos-Toreau Joliot-Curie[49]. Enfin de nouveau quartiers sont en cours de gestation comme Doulon - Les Gohards[50].

Logement

En 1999 l'Insee dénombrait 142 445 logements sur Nantes dont 964 résidences secondaires, 1 843 logements occasionnels et 9 056 logements vacants. Le nombre de résidences principales s'élevait donc à 130 582 logements[51].

Les logements individuels représentaient 22,9 % du parc immobilier tandis que la proportion de logements collectifs évoluait à la hausse entre 1990 et 1999 (de 76 500 à 96 658 soit une progression de 20,9 %) avec une part de 74,9 %. Par ailleurs, conformément à la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) qui fixe un objectif de 20 % dans les villes des agglomérations de plus de 50 000 habitants[52], on dénombrait environ 22,7 % de logements sociaux[51].

En 1999 les Nantais étaient majoritairement locataires de leur logement, la répartition du statut d'occupation des résidences principales étant la suivante : propriétaires 36,5 % ; locataires 61,1 % ; logés gratuitement 2,4 %. Nantes était alors parmi les cinq villes françaises ayant entre 200 000 et 300 000 habitants celle qui présentait la plus forte proportion de propriétaires. La part de logements HLM était au-dessus de la moyenne, de même que la part des maisons individuelles[51].

Nantes comptabilisait en 1999 2 personnes par logement, 3,21 pièces par logement et 0,62 personne par pièce. Il y avait 23,38 % d'immeubles comptant 1 logement, 5,57 % de 2 à 4 logements, 18,62 % de 5 à 9 logements, 29,16 % de 10 à 19 logements et 23,26 % plus de 20 logements[51].

La métropole

Nantes est désignée comme une métropole d’équilibre (1963-1982). Son rôle de métropole est de plus en plus pensé en lui ajoutant Saint-Nazaire : les politiques d’aménagement sont ainsi souvent pensées non à l’échelle communale ou de l’agglomération, mais à l’échelle de cet espace urbain par l’État, le département et les divers aménageurs. Le SDAAM est ainsi doublé par un Schéma de cohérence territoriale (SCOT) plus réduit. Les orientations définies sont la maîtrise de l’étalement urbain et la requalification de friches urbaines (voir plus haut)[53]. La coopération se développe également au-delà de la métropole, avec les agglomérations voisines d’Angers, Rennes et Brest (aéroport Notre-Dame-des-Landes, Angers Nantes Opéra, barreau sud-Essonne du TGV)[53].

La métropole bénéficie des mêmes atouts que ses composantes : croissance démographique, marché de l’emploi en hausse, notamment dans les secteurs de pointe et universitaire, développement des liens internationaux, le tout contribuant à une excellente image de la métropole[53]. Cependant, contrairement à l’image courante, le développement de Nantes est surtout dépendant de sa fonction résidentielle et d’accueil, donc de revenus extérieurs, à 42,6 % (redistribution sociale (retraites, RMI, etc.), actifs travaillant hors de la métropole, et tourisme), beaucoup plus que de la production privée, qui ne représente en réalité que 25,6 % de l’économie nantaise[53]. De plus, malgré des efforts continus depuis 1990, les disparités socio-économiques et les déséquilibres au sein de la métropole se maintiennent[53]. Les politiques menées en sont parfois la cause : ainsi, la hausse des prix du logement est due à la limitation volontaire des espaces constructibles, ce qui amène à un éloignement des classes populaires et moyennes des centres-villes[53]. De même, bien que les réalisations en matière de transports soient souvent citées en exemple (achèvement de la rocade, et tramway qui porte la part des transports collectifs à 14 % du total des transports), Nantes reste une ville où l’automobile est prépondérante (60 % des déplacements, comme dans le reste de la France), et les déplacements à vélo comme à pied restent très faibles[53], ce qui s’explique par le rôle prépondérant de l’automobile pour les déplacements des habitants des zones périurbaines[54]. De plus, alors que le tramway entraîne généralement une hausse des loyers dans les corridors desservis, cette hausse n’est pas compensée par la réduction des coûts de transports[53].

Vue panoramique

On observe depuis la butte : le centre des Salorges, le dôme de Notre-Dame-de-Bon-Port, le Belem à quai ainsi que le Marité et le Maillé-Brézé, le quai de la Fosse, la tour Bretagne, le clocher blanc de l'église Saint-Nicolas, la cathédrale, le pont Anne-de-Bretagne enjambant le bras de la Madeleine de la Loire, la grue Titan jaune des anciens chantiers Dubigeon, le Tripode (aujourd'hui disparu), le quai des Antilles, la raffinerie de sucre Tereos (bleu et blanc), le hangar à bananes, les grues (Mofag et la Titan en pointe de l'Île de Nantes) du quai Wilson du Grand port maritime, et, au sud de la Loire, la Cité radieuse de Le Corbusier et l'église de Rezé.

Notes et références

- (en) « The last best place in Europe ? », sur site du magazine Time (consulté le ).

- (en) « 2013 - Nantes », sur site officiel de la Commission européenne (consulté le ).

- Bienvenu et al., 1996, p. 5.

- Bienvenu et al., 1996, p. 7.

- Bienvenu et al., 1996, p. 9.

- Bienvenu et al., 1996, p. 10.

- Bienvenu et al., 1996, p. 11.

- Lelièvre 1988, p. 44-45.

- Bienvenu et al., 1996, p. 15.

- Lelièvre 1988, p. 54.

- Bienvenu et al., 1996, p. 17.

- Bienvenu et al., 1996, p. 18.

- Bienvenu et al., 1996, p. 19.

- Bienvenu et al., 1996, p. 20.

- Bienvenu et al., 1996, p. 21.

- Bienvenu et al., 1996, p. 23.

- Bienvenu et al., 1996, p. 24.

- Bienvenu et al., 1996, p. 30.

- Bienvenu et al., 1996, p. 29.

- Bienvenu et al., 1996, p. 33.

- Jacqueline Champeaux, Martine Chassignet, Hubert Zehnacker, Aere perennius : en hommage à Hubert Zehnacker, Presses Paris Sorbonne, 2006, (ISBN 9782840504306), p. 227-246.

- Lescadieu et Laurant 1996.

- Treuttel 1997

- Quesney 2008, p. 135.

- Nantes, de la belle endormie au nouvel Eden de l'Ouest, 2005, p. 110.

- « Histoire de Chantenay », sur www.nantes.fr, mairie de Nantes (consulté le ).

- Rémi Dormois, « Structurer une capacité politique à l’échelle urbaine. Les dynamiques de planification à Nantes et à Rennes », Revue française de science politique, 2006/5, vol 56, p. 837-867

- Chambre de commerce et d'industrie de Nantes, Observatoire économique de l'ouest, Bibliothèque municipale de Nantes, 1000 et un documents sur Nantes et les pays de la Loire : bibliographie économique et sociale, Éditeur Le Observatoire

- Patrice Moydon, « Le Tripode miné par l'amiante va tomber », Ouest-France, (lire en ligne)

- Isabelle Garat, « L'emballement immobilier et ses effets urbains. L'exemple de Nantes », Norois 3/2009 (no 212), p. 23-39.

- « Bâtisseurs de navire », sur site de la ville de Nantes (consulté le )

- Pierre-Arnaud Barthel et Célia Dièbre, « Paroles d'habitants : le « off » d'un territoire en projet », Place publique la revue urbaine - Nantes/Saint-Nazaire, no 4, , p. 44 (lire en ligne)

- « Samoa », sur site de la société d'aménagement de la métropole ouest atlantique (consulté le )

- « Samoa », SAMOA (consulté le ).

- « SAMOA — Île de Nantes - Un nouveau regard sur la ville - Smets - uapS, nouveau maître d'œuvre urbain », sur www.iledenantes.com (consulté le ).

- Marc Dumont et Dominique Andrieu, « Qualité urbaine et ville durable à l’épreuve du renouvellement urbain. L’exemple du Grand Projet de Ville Malakoff Pré Gauchet à Nantes », Norois, 198 | 2006/1, mis en ligne le 13 décembre 2008. Consulté le 23 août 2010.

- « Un pôle d'affaires unique sur la façade atlantique », sur site Eurnonantes (consulté le )

- Les projets urbains sur Nantes sur www.nantes.fr. Consulté le 7 août 2009

- « Urbanisme / Habitat - Les quartiers en rénovation - Le Bas-Chantenay à l'aube d'une mutation », sur site de la mairie de Nantes (consulté le )

- « Urbanisme / Habitat - Les quartiers en construction - Bottière - Chénaie », sur site de la mairie de Nantes (consulté le )

- Pierre-Arnaud Barthel et Célia Dèbre, Dans la « cuisine » de la mixité : retour sur des expérimentations nantaises », Espaces et sociétés 1/2010 (n° 140-141), p. 75-91.

- « Urbanisme / Habitat - Les quartiers en construction - Saint-Joseph de Porterie », sur site de la mairie de Nantes (consulté le )

- Les projets urbains sur Nantes - Saint-Joseph de Porterie sur www.nantes.fr Consulté le 7 août 2009

- Les projets urbains sur Nantes - Bottière Chénaie sur www.nantes.fr Consulté le 7 août 2009

- « Urbanisme / Habitat - Les grands projets - Centre-ville », sur site de la mairie de Nantes (consulté le )

- « Urbanisme / Habitat - Les quartiers en rénovation - Dervallières », sur site de la mairie de Nantes (consulté le )

- « Urbanisme / Habitat - Les grands projets - Bout-des-landes - Bruyères », sur site de la mairie de Nantes (consulté le )

- « Urbanisme / Habitat - Les quartiers en rénovation - Breil-Malville », sur site de la mairie de Nantes (consulté le )

- « Urbanisme / Habitat - Les quartiers en rénovation - Clos-Toreau Joliot-Curie », sur site de la mairie de Nantes (consulté le )

- Projet Doulon-Gohards : la concertation est lancée

- « Un parc de logements en forte hausse », sur site de l'Insee, (consulté le )

- « Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. », sur Légifrance (consulté le )

- Bernard Fritsch, « Nantes – Saint-Nazaire, métropole exemplaire ? », L'Information géographique 4/2006 (Volume 70), p. 25-45, consulté le 24 août 2010.

- Vincent Hervouet, « La mobilité du quotidien dans les espaces périurbains, une grande diversité de modèles de déplacements », Norois 4/2007 (n° 205), p. 37-52.

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article..

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article..

- Gilles Bienvenu (dir.), François Bodet, Michaël Darin et Marie-Paule Halgand, Nantes, Paris, Institut français d'architecture, coll. « Portrait de ville », , 58 p. (ISBN 2-904448-33-0) — Supplément à : « Bulletin d'informations architecturales », no 196, octobre 1996.

- Isabelle Garat, Thierry Guineberteau, Valérie Jousseaume, François Madoré, Patrick Pottier et Denise Pumain (dir.), Nantes : de la belle endormie au nouvel Eden de l'Ouest, Paris, Economica - Anthropos, coll. « Villes », , 179 p. (ISBN 2-7178-5045-7).

- Pierre Lelièvre, Nantes au XVIIIe siècle : urbanisme et architecture, Paris, Éditions Picard, coll. « Architectures », , 295 p. (ISBN 2-7084-0351-6).

- Alfred Lescadieu et Auguste Laurant, Histoire de la ville de Nantes, vol. 1, Péronnas, Les Éditions de la Tour Gile, (1re éd. 1836), 407 p. (ISBN 2-87802-251-3).

- Daniel Quesney, Retour à Nantes, Les Beaux Jours, , 215 p. (ISBN 978-2-35179-019-9 et 2-35179-019-7).

- Jean-Jacques Treuttel, Nantes, un destin contrasté, Nantes, Hartmann Éditions, , 120 p. (ISBN 2-912344-00-X).