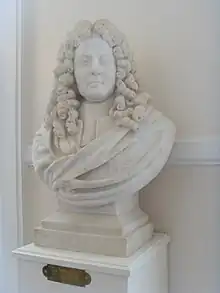

Gérard Mellier

Gérard Mellier, né le à Lyon et mort le à Nantes, est un homme politique français, maire de Nantes de 1720 à sa mort, trésorier de France et général des finances, subdélégué de l'intendance de Bretagne. Il a contribué à la transformation urbaine de Nantes au XVIIIe siècle, notamment sur le quai de la Fosse.

| Maire de Nantes | |

|---|---|

| - | |

| Grand voyer Province de Bretagne | |

| Général des finances Province de Bretagne | |

| Trésorier de France | |

| Subdélégué Intendant de Bretagne (d) |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 55 ans) Nantes |

| Activité |

| Distinction |

|---|

Biographie

Origines

Gérard Mellier est le fils de Gérard Jacquemeton, notaire royal et procureur du roi, et de Claudine Ballet, issue d'une famille bourgeoise de Lyon. En 1669, Gérard Jacquemeton, légataire universel de son oncle Marcellin Mellier, change son nom en Mellier, condition posée pour la perception de l'héritage. C'est ce nom que porte à son tour le futur maire de Nantes, qui naît le [1].

Son père meurt en 1679. Deux hypothèses sont émises quant à la période de formation du jeune Gérard. Soit le décès paternel a poussé sa mère à rejoindre son frère, Nicolas Ballet (avant 1664-1724), qui a quitté Lyon pour Nantes dans les années 1660. Soit Gérard Mellier a suivi des études à Lyon, avant de rejoindre son oncle à Nantes pour trouver un emploi. La seule certitude est la présence à Nantes du jeune homme, en 1693, avec le titre d'« avocat en parlement »[2].

Maire de Nantes

Renouvelé au poste de maire de Nantes de 1720 à sa mort en 1729, Gérard Mellier était conseiller du roi, trésorier de France, général des finances et grand-voyer de Bretagne. Il a également été député du conseil pour les affaires de la Compagnie des Indes, colonel de la milice bourgeoise, entre autres[3].

Lors de ses mandats de maire, il a conduit entre autres à l'installation de pompes à incendie[3] et la constitution d'un corps de pompiers[4], à l'alignement du quai de la Fosse, à la construction du pont de la Bourse, à la création de l'académie de musique de Nantes[3].

À la tête de la ville alors que la traite négrière y est florissante, Mellier soutient ce « commerce »[5].

Mellier et la « traite négrière »

En 1716, alors qu'il est subdélégué de l'intendant de Bretagne à Nantes, une des principales villes profitant du Commerce triangulaire, Gérard Mellier rédige un mémoire sur le thème du statut juridique des esclaves (tous sont des Noirs)[6]. Des cas où un esclave est amené en France apparaissent, avec des conséquences opposées : parfois ledit esclave est alors considéré comme libre dès qu'il arrive en Europe, mais souvent son statut d'esclave est maintenu. Gérard Mellier construit un raisonnement sans équivoque pour le maintien en esclavage des Noirs arrivant en France. Il argumente dans l'esprit de ne favoriser que les bénéficiaires du commerce triangulaire, notamment les armateurs nantais, et les colons[7].

Le texte élaboré par Gérard Mellier sert de base à l'Édit du Roi concernant les esclaves Nègres des colonies de 1716, qui vient, en complément du Code noir, établir « une rupture dans le droit civil français en définissant, pour la première fois dans notre histoire, un statut juridique d'exception pour une catégorie de personnes vivant sur le territoire national, en raison de leur origine et de leur couleur de peau. »[8].

Le mémoire de Mellier, qui part de l'affirmation mensongère certifiant qu'aucune règle en vigueur ne permettait d'affirmer qu'un esclave arrivant en France devenait libre de droit[9], expose que la présence des Noirs en France ne peut être motivée que par le souci de leur donner une formation avant de les utiliser dans les colonies[10] ; Mellier détaille des règles qui font du Noir un « bien meuble »[11]. Sous couvert de les convertir au catholicisme et leur « rendre la liberté », le mémoire de 1716 n'a pour but que de permettre aux armateurs nantais de poursuivre la traite[12]. Mellier sait très bien de quoi il retourne, et donne aux tenants de l'esclavage des arguments juridiques[13]. Outre des considérations « scientifiques » sur le prétendu bienfait de l’esclavage sur la démographie galopante de la « Négritie » (soi-disant pays des Noirs), la justification morale s'appuie sur les préjugés qu'il exprime sur les Noirs, qui sont selon lui « naturellement enclins au vol, au larcin, à la luxure, à la paresse et à la trahison (...) » et « qu'ils ne sont propres qu'à vivre dans la servitude »[14]. Porte-parole des négriers, Gérard Mellier est un précurseur du racisme[15].

Œuvres

- Traité du droit de voyrie, contenant un recueil des édits, déclarations, arrests et règlemens qui ont attribué la connoissance de ce droit aux trésoriers de France généraux des finances, 1709, M. Simart, Paris, 290 p., (BNF 30922989).

- Recueil d'édits, déclarations, arrests et réglemens concernant les offices des trésoriers de France, généraux des finances de Bretagne, 1712, J. Mareschal, Nantes, 416 p., (BNF 30922988).

- Mémoires pour servir à la connaissance des loys et hommages des fiefs de la province de Bretagne, 1715, M. Simart, Paris, 218 p., (BNF 30922987).

- Essai sur l'histoire de la ville et du comté de Nantes, manuscrit publié par Léon Maître en 1872, Forest et Grimaud, Nantes, 145 p., (BNF 30922986).

Hommages

La rue Mellier, qui donne sur la place Général-Mellinet, a été ainsi nommée en hommage à l'ancien maire, ainsi qu'une salle de l'hôtel de ville (dans l'hôtel de Derval). Le quai du Port-Maillard, entre Bouffay et le château, est momentanément appelé « quai Mellier » après sa reconstruction 1722.

Notes et références

- Le Page 2010, p. 40.

- Le Page 2010, p. 41.

- Le Nail 2010, p. 287.

- de Berranger 1975, p. 40.

- de Berranger 1975, p. 43.

- Le Pichon 2010, p. 121.

- Le Pichon 2010, p. 122.

- Le Pichon 2010, p. 123.

- Le Pichon 2010, p. 138.

- Le Pichon 2010, p. 139.

- Le Pichon 2010, p. 141.

- Le Pichon 2010, p. 143.

- Le Pichon 2010, p. 144.

- Le Pichon 2010, p. 145.

- Le Pichon 2010, p. 149.

Voir aussi

Bibliographie

- Henri de Berranger, Évocation du vieux Nantes, Paris, Les Éditions de Minuit, (réimpr. 1994), 2e éd. (1re éd. 1960), 300 p. (ISBN 2-7073-0061-6, OCLC 312748431).

- Bernard Le Nail, Dictionnaire biographique de Nantes et de Loire-Atlantique, Pornic, Le Temps éditeur, , 414 p. (ISBN 978-2-36312-000-7), p. 287.

- Dominique Le Page (dir.), Hélène Rousteau-Chambon (dir.) et Guy Saupin (dir.), Gérard Mellier, maire de Nantes et subdélégué de l'intendant de Bretagne (1709-1729), Société d'histoire et d'archéologie de Nantes et de Loire-Atlantique, , 459 p. (ISBN 978-2-9537374-1-7).

- Dominique Le Page, « Gérard Mellier (1674-1729), portrait », dans Gérard Mellier, maire de Nantes et subdélégué de l'intendant de Bretagne (1709-1729), , p. 39-80.

- Philippe Le Pichon, « Mellier et la traitre négrière : le mémoire de 1716 sur le statut juridique des Noirs esclaves en France », dans Gérard Mellier, maire de Nantes et subdélégué de l'intendant de Bretagne (1709-1729), , p. 121-150.

- Gaston Martin, Nantes au XVIIIe siècle, l'administration de Gérard Mellier, 1709, 1720, 1729, Toulouse, Lion et fils, (BNF 32423773).

- Claude Petitfrère, Gérard Mellier, maire de Nantes et subdélégué de l’intendant de Bretagne (1709-1729) : l’entrée de Nantes dans la modernité, Nantes, Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique, 2010, p. 213-223.