Taizé-Aizie

Taizé-Aizie est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente (région Nouvelle-Aquitaine).

| Taizé-Aizie | |||||

La mairie. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente | ||||

| Arrondissement | Confolens | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Val de Charente | ||||

| Maire Mandat |

Daniele Dorfiac 2020-2026 |

||||

| Code postal | 16700 | ||||

| Code commune | 16378 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Taizéens | ||||

| Population municipale |

573 hab. (2020 |

||||

| Densité | 39 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 03′ 49″ nord, 0° 14′ 29″ est | ||||

| Altitude | Min. 83 m Max. 162 m |

||||

| Superficie | 14,81 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Ruffec (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de la Charente-Nord | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

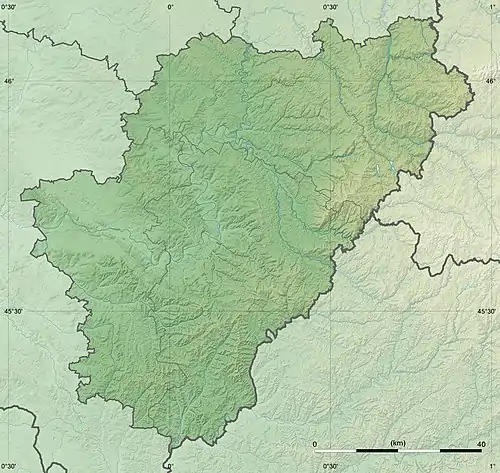

Géolocalisation sur la carte : Charente

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | http://www.mairie-taize-aizie-charente.com/ | ||||

Géographie

Localisation et accès

Taizé-Aizie est une commune du Nord Charente limitrophe du département de la Vienne proche aussi du département des Deux-Sèvres, située à 5 km au nord-est de Ruffec et 47 km au nord d'Angoulême, au bord du fleuve Charente.

Le bourg de Taizé-Aizie est aussi à 11 km au sud-ouest de Civray, 13 km au sud-est de Sauzé-Vaussais, 34 km à l'ouest de Confolens et 58 km au sud de Poitiers[2].

Située 3 km à l'est de la N 10 entre Angoulême et Poitiers, la commune est traversée par la D 8, route de Ruffec à Civray, qui passe à 0,5 km à l'ouest du bourg à Chauffour. Le bourg est desservi par la D 176 qui traverse transversalement la commune entre Les Adjots et Bioussac[3].

La ligne Paris-Bordeaux borde l'ouest de la commune, et la gare la plus proche est celle de Ruffec, desservie par des TER et TGV à destination d'Angoulême, Poitiers, Paris et Bordeaux.

Hameaux et lieux-dits

Le bourg de Taizé est un peu à l'écart de la route D.8, où est situé l'important hameau de Chauffour à 200 m du village.

Le village d'Aizie est au sud-est de la commune, où est aussi situé Chadeuil, hameau en vis-à-vis. Plus à l'est, il y a Usseau, et au sud sur la rive droite de la Charente Lavaud. Enfin au nord, on trouve le Peux. La commune compte aussi de nombreuses fermes[3].

Communes limitrophes

Géologie et relief

Géologiquement, la commune est dans le calcaire du Jurassique du Bassin aquitain, comme tout le Nord-Charente. Le Bathonien apparaît sur les flancs de la vallée de la Charente, et le Callovien au nord-ouest de la commune. Le plateau est toutefois recouvert en grande partie par des altérites sous forme d'argile à silex (appelée aussi argile rouge à châtaigniers), et localement par de l'argile à pisolithes de fer au nord de Chadeuil (buttes cuirassées). Ce minerai de fer à l'état naturel a été exploité localement. Le terrain karstique donne naissance aussi à de nombreux petits gouffres, principalement au nord-est de la commune.

Des alluvions du Quaternaire occupent la vallée de la Charente, dont les plus anciennes se sont accumulées en une terrasse à l'ouest d'Aizie[4] - [5] - [6].

Le relief de la commune est celui d'un bas plateau traversé du nord au sud par la vallée de la Charente. Il est plus prononcé dans la partie orientale, où on trouve la vallée de la Lizonne, et des combes comme la vallée Driet ou la Vallée blanche.

Le point culminant de la commune est à une altitude de 162 m, situé à l'est près d'Usseau. Le point le plus bas est à 83 m, situé le long de la Charente en limite sud. Le bourg de Taizé, construit sur la rive droite, s'étage entre 90 et 120 m d'altitude[3].

Réseau hydrographique

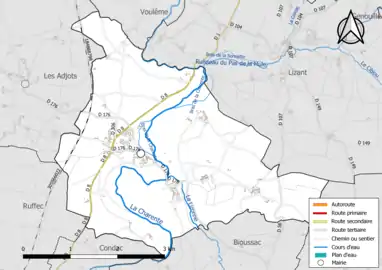

La commune est située dans le bassin versant de la Charente au sein du Bassin Adour-Garonne[7]. Elle est drainée par la Charente, la Lizonne, qui constituent un réseau hydrographique de 12 km de longueur totale[8] - [Carte 1].

La commune est traversée par la Charente entre Civray et Ruffec. Le bourg est construit sur le méandre central des trois que fait le fleuve dans la commune.

La Lizonne, ruisseau descendant de Moutardon, se jette sur la rive gauche de la Charente au pied d'Aizie.

Le Fontaniou est un court affluent de la Charente sur sa rive droite, et rejoint un bras du fleuve qui passe au pied du bourg, formant ainsi une île[3] - [Note 1].

La Charente à Taizé-Aizie.

La Charente à Taizé-Aizie. Réseaux hydrographique et routier de Taizé-Aizie

Réseaux hydrographique et routier de Taizé-Aizie

Gestion des eaux

Le territoire communal est couvert par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Charente ». Ce document de planification, dont le territoire correspond au bassin de la Charente, d'une superficie de 9 300 km2, a été approuvé le . La structure porteuse de l'élaboration et de la mise en œuvre est l'établissement public territorial de bassin Charente[9]. Il définit sur son territoire les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine, en respect des objectifs de qualité définis dans le troisième SDAGE du Bassin Adour-Garonne qui couvre la période 2022-2027, approuvé le [10].

Climat

Comme dans les trois quarts sud et ouest du département, le climat est océanique aquitain, légèrement dégradé au nord du département aux abords du seuil du Poitou.

Urbanisme

Typologie

Taizé-Aizie est une commune rurale[Note 2] - [11]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[12] - [13].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Ruffec, dont elle est une commune de la couronne[Note 3]. Cette aire, qui regroupe 30 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[14] - [15].

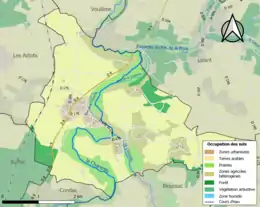

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (90,4 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (92,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (60,1 %), zones agricoles hétérogènes (16 %), prairies (14,3 %), forêts (6,2 %), zones urbanisées (3,5 %)[16].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Taizé-Aizie est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, la rupture d'un barrage[17]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[18].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Charente et la Lizonne. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983 et 1999[19] - [17].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 89,1 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,4 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 318 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 232 sont en en aléa moyen ou fort, soit 73 %, à comparer aux 81 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[20] - [Carte 3].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[21].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2003 et par des mouvements de terrain en 1999[17].

Risques technologiques

La commune est en outre située en aval du barrage de Mas Chaban, un ouvrage de classe A[Note 4]. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture de cet ouvrage[23].

Toponymie

Les formes anciennes de Taizé sont Taisec vers 1100[24], Teisico (non datée)[25].

L'origine du nom de Taizé remonterait à un nom de personne gallo-romain Tatius auquel est apposé le suffixe -acum, ce qui correspondrait à Tatiecum, « domaine de Tatius »[26] - [Note 5]. Taizé-Aizie est au nord de la limite des noms en -ac (dans le Sud de la France) et des noms en -é, -ay ou -y (dans le Nord), qui traverse la France d'ouest en est et le nord-ouest du département de la Charente entre Rouillac/Montigné et Bernac/Londigny[3].

Les formes anciennes d'Aizie sont Iseia vers 1100[24], Yssia (non datée)[27].

L'origine du nom d'Aizie remonterait à un nom de personne gallo-romain Asius, Atius ou Avitus, ce qui correspondrait à Asius fundus, « domaine d'Asius ». La commune voisine d'Aizecq a aussi cette étymologie[28] - [29].

En 1793, la commune de Taize Aisie a été formée à partir de la paroisse[30], orthographiée Tésé-Aisy sur la carte de Cassini (XVIIIe siècle)[3].

Histoire

Époque romaine et médiévale

Des photos aériennes ont révélé l'existence d'une voie antique et de villas[31].

Près du Bourgneuf, les vestiges d'une arche de pont témoignent peut-être de ce chemin antique se dirigeant vers Charroux, dit Chemin ferré[32].

Ancien Régime

Les plus anciens registres paroissiaux remontent à 1603.

De l'église primitive de Taizé, il ne reste que les murailles latérales et la base de la façade, accusant le XIIe siècle. Mais l'église a subi de gros dégâts lors des guerres de religion à la fin du XVIe siècle; elle a été notamment saccagée par les protestants.

L'ancien château d'Aizie, dont il ne reste qu'un pan de mur surplombant la Charente, était le siège d'une importante seigneurie, indépendante de Ruffec. Son possesseur s'intitulait seigneur d'Aizie et de Ruffec en partie, car il possédait la moitié des droits de châtellenie et de justice sur la châtellenie de Ruffec. Au XIIIe siècle, Guillaume Chenin était le seigneur d'Aizie. La seigneurie passa entre différentes mains, par mariages successifs, dont les Martreuil, famille poitevine, les La Rochefoucauld au XVe siècle (Jeanne de Martreuil épouse Aymar de La Rochefoucauld-Montbazon, fils cadet de Guy VIII de La Rochefoucauld), et aussi les Rohan (leur petite-fille Renée du Fou de Montbazon épouse Louis III de Rohan-Guéméné). En 1467, la seigneurie a appartenu à Marguerite de La Rochefoucauld-Barbezieux (pas issue cependant des Montbazon), qui fit reconstruire le château de Barbezieux. En 1584, les Rohan vendirent Aizie à Philippe de Volvire, le très catholique baron de Ruffec, bras armé catholique des comtes d'Angoulême et du roi de France, et depuis cette date Aizie a suivi la destinée de Ruffec.

Au début du XVe siècle, l'abbaye de Nanteuil fonda un prieuré à Aizie. Celui-ci passa rapidement aux mains des chanoines de la Réau, en Poitou, qui construisirent l'église et le logis prieural, qui furent saccagés lors des guerres de religion. À la Révolution, les biens restant de ce prieuré furent vendus comme biens nationaux.

La paroisse de Taizé-Aizie comportait aussi deux autres fiefs, moins importants qu'Aizie : Puipastrop (aussi orthographié Puypatrot, aujourd'hui le Peux) et Boistillet (aujourd'hui orthographié Bois Tillet et situé près de Chadeuil).

- Le logis de Boistillet (Boistillé) appartenait au XVIe siècle à la famille de Brilhac de Nouzières[33]. Par mariage, cette maison noble passa aux Jourdain, seigneur de Trallebost, en Poitou. Après la Révolution, le domaine resta dans la famille et passa par mariage aux Mimaud-Longchamps[34].

Les Templiers et les Hospitaliers

Le logis de Puipastrop a probablement été édifié par les Templiers de Villegats. Les Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem conservèrent Puipastrop jusqu'à la fin du XVIe siècle. Le fief fut alors acquis par la famille Jay[35], qui dut se dessaisir de leur possession de Boisseguin (à Lizant) au profit de Philippe de Volvire, baron de Ruffec. En 1716, Puipastrop passa par mariage à Charles Henri Bouchard d'Esparbès de Lussan, marquis d'Aubeterre, qui conserva cette terre jusqu'en 1782, un peu avant la Révolution. La famille d'Esparbès de Lussan d'Aubeterre était une des plus puissantes familles de l'Angoumois. À la Révolution, les acquéreurs, les ducs de Choiseul-Praslin (Renaud-César-Louis), furent soupçonnés d'avoir émigré et leurs biens furent mis sous séquestre. En particulier les vastes bâtiments servirent de greniers nationaux. Mais ils recouvrirent leurs biens, et le domaine fut morcelé et vendu en 1827.

Les forges

Les forges de Ruffec, situées au pied du bourg d'Aizie, furent fondées dans la première moitié du XVIIIe siècle.

En 1731[Note 6], Jean Armand de Rouvroy, marquis de Ruffec et duc de Saint-Simon, obtient du roi Louis XV des lettres patentes l'autorisant à les établir. La proximité du fer (minerai des alentours), du bois (forêt de Ruffec) et de l'eau (la Charente) faisait d'Aizie l'emplacement idéal.

Un haut fourneau et deux feux d'affinerie furent alors construits au lieu-dit les Forges.

En 1762, le marquisat de Ruffec est acquis par le comte de Broglie, qui achète la forge au duc de Saint-Simon. Il donne une nouvelle impulsion à la fabrication en obtenant du ministère de la Marine la fourniture de l'acier nécessaire aux ports de Brest, Rochefort et Toulon. Elle produisait alors des boulets.

La famille de Broglie ayant émigré à la Révolution, les forges furent d'abord séquestrées, puis mises en régie. Mais en 1809, elles retournèrent à la famille de Broglie de par leur achat, pour 127 500 francs, par madame de Marcieu, née Adélaïde-Charlotte de Broglie.

Sa fille, la marquise de la Porte, la vendit, vers 1830, à Marsat, l'exploitant de la forge qui avait ajouté un deuxième haut fourneau et un troisième feu d'affinerie. Vers 1840 elle emploie 40 personnes et produit 800 t de fonte.

En 1860, la forge est vendue à Pierre-Émile Martin, célèbre inventeur de l'acier Martin, et qui est aussi le maire de Sireuil, où il a développé son procédé. La forge fournit alors l'acier nécessaire à la fabrication de canons à fusils par la manufacture de Châtellerault.

Mais la matière première se raréfie et les industries se déplacent. Arrêté en 1879, le haut fourneau est démoli en 1884 puis la forge s'arrête en 1889 et une minoterie s'installe dans l'ancienne affinerie, la minoterie Baudinaud[34] - [36].

Temps modernes

À la fin du XIXe siècle, un moulin à blé, au lieu-dit Moulin de l'Isle, a été transformé en minoterie, la minoterie Bernard[37].

Administration

Démographie

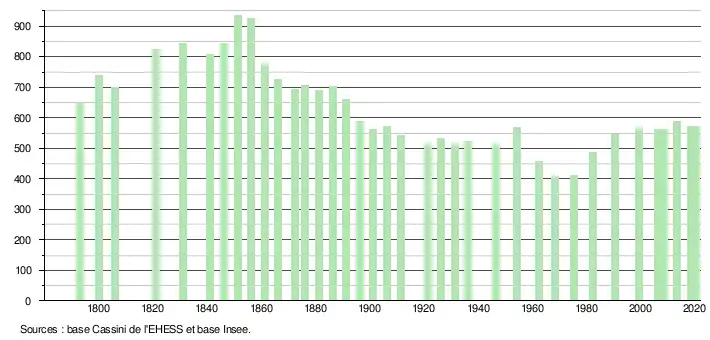

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[38]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[39].

En 2020, la commune comptait 573 habitants[Note 7], en diminution de 1,88 % par rapport à 2014 (Charente : −0,6 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 27,2 %, soit en dessous de la moyenne départementale (30,2 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 35,4 % la même année, alors qu'il est de 32,3 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 283 hommes pour 287 femmes, soit un taux de 50,35 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,59 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Équipements, services et vie locale

Enseignement

L'école est un RPI entre Les Adjots et Taizé-Aizie, qui accueillent chacune une école élémentaire. L'école de Taizé-Aizie, située au bourg, comprend deux classes. Une école maternelle avec deux classes est située aussi à côté. Le secteur du collège est Ruffec[43].

Lieux et monuments

Patrimoine religieux

L'église paroissiale Saint-Pierre, est d'origine romane et a été restaurée au XIXe siècle. Elle était à l'origine le prieuré Sainte-Radegonde d'Aizie de Yissia qui dépendait de l'abbaye de la Réau.

Elle possède une cloche en bronze datée de 1666 qui porte l'inscription « JESUS MARIA JOSEPH. SANCTE PETRE ORA PRO NOBIS. FRANÇOIS TOUZALIN, PRIEUR DE CEANS. DAMOISELLE MARIE POISSON, MARINE, FILLE DE FRANÇOIS ESCUYER, SEIGNEUR DE OISIOLLE. 1666 ». Elle porte des armoiries qui n'ont pu être identifiées. Elle a été classée monument historique au titre objet le [45].

Patrimoine civil

- Minoterie construite au XIXe siècle, sans doute à l'emplacement d'un ancien moulin.

- Fonderie et minoterie datant de 1731[36].

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Deux ruisseaux ayant cette même configuration portent le même nom dans les communes d'Aunac et de Lichères.

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[22].

- Neuf communes de France ont cette étymologie, comme Taizé en Saône-et-Loire.

- Erreur de Martin-Buchey, qui écrit 1631.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Taizé-Aizie » sur Géoportail (consulté le 22 juin 2022).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Site habitants.fr, « Les gentilés de Charente », (consulté le )

- Distances orthodromiques prises sous ACME Mapper

- Carte IGN sous Géoportail

- Carte du BRGM sous Géoportail

- Visualisateur Infoterre, site du BRGM

- [PDF] BRGM, « Notice de la feuille de Ruffec », sur Infoterre, (consulté le )

- « Cartographie du bassin Adour-Garonne. », sur adour-garonne.eaufrance.fr (consulté le )

- « Fiche communale de Taizé-Aizie », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Poitou-Charente-Limousin (consulté le )

- « SAGE Charente », sur https://www.gesteau.fr/ (consulté le )

- « Caractéristiques du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Taizé-Aizie », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente », sur www.charente.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Taizé-Aizie », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente », sur www.charente.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- Cartulaire de Saint-Cyprien de Poitiers

- Jean Nanglard, Pouillé historique du diocèse d'Angoulême, t. III, Angoulême, imprimerie Despujols, , 582 p., p. 241

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Paris, Librairie Guénégaud, (1re éd. 1963), 738 p. (ISBN 2-85023-076-6), p. 667.

- Jean Nanglard, Pouillé historique du diocèse d'Angoulême, t. III, Angoulême, imprimerie Despujols, , 582 p., p. 271

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Paris, Librairie Guénégaud, (1re éd. 1963), 738 p. (ISBN 2-85023-076-6), p. 7.

- Jean Talbert, Origine des noms de lieux, 1928

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- « Taizé-Aizie (photographies) », base Mémoire, ministère français de la Culture

- Christian Vernou, La Charente, Maison des Sciences de l'Homme, Paris, coll. « Carte archéologique de la Gaule », , 253 p. (ISBN 2-87754-025-1), p. 187

- « Boistillé et les Brilhac de Nouzières, par Patrice Lucquiaud, novembre 2009 », sur Les Cyber-généalogistes de Charente-Poitou (CGCP)

- Jules Martin-Buchey, Géographie historique et communale de la Charente, édité par l'auteur, Châteauneuf, 1914-1917 (réimpr. Bruno Sépulchre, Paris, 1984), 422 p., p. 383-385

- Jean-Marie Ouvrard, « Famille Jay - Blasons de Charente », (consulté le )

- « Les Forges », notice no IA00066408, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Moulin de l'Isle », notice no IA00066407, base Mérimée, ministère français de la Culture

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Taizé-Aizie (16378) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de la Charente (16) », (consulté le ).

- Site de l'inspection académique de la Charente, « Annuaire des écoles » (consulté le )

- Rémy Papot (Taizé-Aizie) in Julie Pasquier, « Taizé-Aizie, entre rivière et vallons », Charente libre, (lire en ligne, consulté le )

- « Cloche », notice no PM16000281, base Palissy, ministère français de la Culture