Sauzé-Vaussais

Sauzé-Vaussais est une commune française, située dans le département des Deux-Sèvres en région Nouvelle-Aquitaine.

| Sauzé-Vaussais | |||||

Pigeonnier de la poste royale. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Deux-Sèvres | ||||

| Arrondissement | Niort | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Mellois en Poitou | ||||

| Maire Mandat |

Nicolas Ragot 2020-2026 |

||||

| Code postal | 79190 | ||||

| Code commune | 79307 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Sauzéens | ||||

| Population municipale |

1 505 hab. (2020 |

||||

| Densité | 79 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 08′ 10″ nord, 0° 06′ 21″ est | ||||

| Altitude | Min. 117 m Max. 187 m |

||||

| Superficie | 19,08 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Melle | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

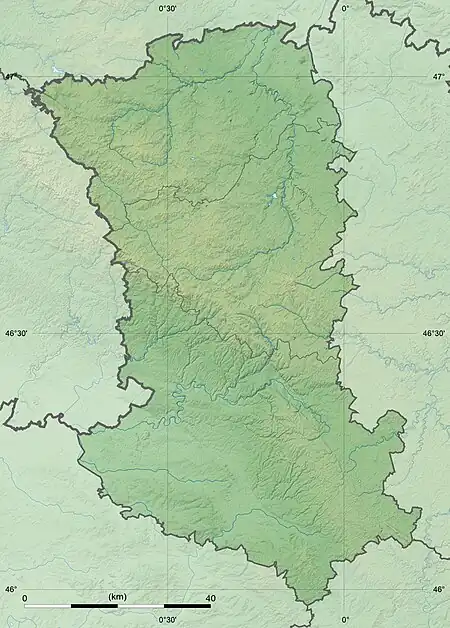

Géolocalisation sur la carte : Deux-Sèvres

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.mairie-sauze-vaussais.fr | ||||

Géographie

Localisation et accès

La commune est située dans le sud des Deux-Sèvres, sur l’axe Nantes/Limoges (D 948), à proximité de l’axe Paris/Bordeaux. Ex-chef-lieu de canton, la commune compte 1 684 habitants et a une superficie de 1 908 hectares. Elle est membre de la communauté de communes Mellois en Poitou qui regroupe 62 communes et 49 861 habitants, elle fait partie de la région Nouvelle Aquitaine. Elle se situe à 60 km de Poitiers, 60 km d’Angoulême, 55 km de Niort et 45 km du Marais Poitevin.

Communes limitrophes

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Hanc », sur la commune de Valdelaume, mise en service en 1977[7] et qui se trouve à 11 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,5 °C et la hauteur de précipitations de 878,1 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Niort », sur la commune de Niort, mise en service en 1958 et à 48 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 12,5 °C pour la période 1971-2000[11] à 12,5 °C pour 1981-2010[12], puis à 12,8 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Sauzé-Vaussais est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [14] - [15] - [16]. La commune est en outre hors attraction des villes[17] - [18].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (73,2 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (76,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (52,1 %), zones agricoles hétérogènes (15,3 %), forêts (15 %), zones urbanisées (6 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (5,8 %), prairies (4,5 %), cultures permanentes (1,3 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Sauzé-Vaussais est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[20]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[21].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Péruse. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1999 et 2010[22] - [20].

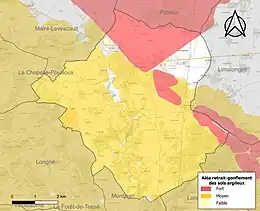

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[23]. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[24]. 89,7 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (54,9 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ELAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 7] - [25].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[20].

Histoire

La région de Sauzé-Vaussais a vu au cours des siècles de nombreux affrontements :

Bataille de Voulon entre les Francs et les Wisigoths, au début du VIe siècle, bataille de Poitiers en 732. Plus tard, ce furent les envahisseurs francs qui ravagèrent le territoire de la province. Sans doute, les habitants de Sauzé ne furent-ils pas plus épargnés lorsque Pépin le Bref incendia l’abbaye de Mairé.

Des deux seigneuries de Sauzé, la Chaume était la moins étendue ; celle du Breuil, après avoir appartenu aux De Losne, était au moment de la Révolution la propriété des Prévost Sansac.

La commanderie de Sauzé, établie dès 1184, dépendait de celle de Civray. La chapelle devint plus tard celle des hospitaliers, et servit longtemps d’église paroissiale ; les bâtiments de la commanderie furent vendus comme biens nationaux pendant la Révolution.

Vers 1884, une quinzaine de pièces d’or aux effigies de Philippe VI, Jean le Bon, Édouard V et du Prince Noir ont été découvertes à Sauzé.

- Vaussais :

Vaussais fut longtemps la seule paroisse de la commune ; elle dépendait autrefois de l’archiprêtré de Chaunay et de l’élection de Poitiers.

L’église de Vaussais, dédiée à saint Junien, avait été léguée à Saint-Étienne de Limoges en 1013 par un certain Doctrinus.

Fortement endommagée au cours des guerres de Religion, elle fut restaurée en 1681 grâce aux libéralités des seigneurs du Puy d’Anché, qui y possédaient une chapelle et, dans le chœur, un droit de banc.

Elle est classée monument historique depuis 1907, et subit depuis plusieurs années, une lourde campagne de restauration, concernant en particulier le chœur et le transept. De ce fait, elle n'est actuellement ouverte, ni au public, ni au culte.

- La légende de la Grosse Borne :

À Vaussais, le puits de Saint-Junien rappelle le souvenir du patron des laboureurs du Poitou. La légende raconte que les gens du pays agressèrent un jour l’anachorète et le lapidèrent. Junien posa sur le sol une grosse pierre et défendit à ses poursuivants d’aller plus loin. La plupart obéirent, mais quelques effrontés poursuivirent leur marche en avant. Ceux-là, dès le lendemain, furent atteints de la maladie du goitre et leurs descendants, dit-on, souffrirent de la même gênante infirmité pendant plusieurs générations.

- Sauzé-Vaussais au XIXe siècle :

On trouvait à Sauzé-Vaussais au début du XIXe siècle, deux notaires, un receveur des domaines une brigade de gendarmerie et un bureau de Poste. Les terres sont assez fertiles et produisent froment, baillarge, seigle, maïs, avoine et pommes de terre. On sème aussi des prairies artificielles. Il existe un moulin à eau, que fait tourner pendant le tiers de l’année seulement le ruisseau de la Péruze. Il se fabrique quelques pièces de toile et d’étoffe grossière pour l’usage des cultivateurs. Une tuilerie et des halles existent également. Ils se tenaient seize foires annuelles ; les marchés avaient lieu chaque jeudi.

Politique et administration

Population et société

Démographie

À partir du XXIe siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans. Pour Sauzé-Vaussais, cela correspond à 2004, 2009, 2014[26], etc. Les autres dates de « recensements » (2006, etc.) sont des estimations légales.

Manifestations culturelles et festivités

Foire du dite foire au melons, fête foraine, foire du , marché tous les jeudis, festival du rire, peintre dans les rues, foire à la brocante en août, tous commerces en ville.

À la fin de l'été, l'association les jeunes Sauzéens (LJS) vous propose d'assister aux jeux intercommunes. À l'occasion des deux derniers weekends d'août, huit communes se rencontrent au cours de ces joutes festives organisées sur le pré de la Chaume, ainsi qu'une fête foraine. Malgré l'incroyable enjeu (le trophée de champion intercommunal), les équipes les plus appréciées restent celles qui savent perdre avec élégance et bonne humeur.

Depuis 2012, la commune accueille les "Nuits Romanes", spectacle gratuit organisé au mois d'août avec le soutien du conseil régional Poitou-Charentes, et qui attire un nombreux public de tous âges.

Économie

Un tissu de petites et moyennes entreprises notamment dans la filière bois fait de Sauzé-Vaussais un pôle économique important. Il est à remarquer que ces entreprises sont en majorité familiales et qu’elles y sont implantées depuis de très nombreuses années, sans avoir recours à la délocalisation.

Quelques chiffres en diront un peu plus :

- 680 emplois privés

- 142 emplois publics, dont 63 sous l’autorité de la commune.

- 103 entreprises œuvrant dans différents secteurs, parmi lesquels : le travail du bois, le bâtiment, les transports, les services, les travaux publics et l’agriculture. De plus, une zone artisanale en création permettra prochainement à de nouvelles entreprises de s’installer.

Les services de santé sont largement présents sur la commune, dotée également d’un foyer logement hébergeant plus de 50 résidents. Mais Sauzé-Vaussais favorise aussi l’intégration des jeunes. Pour ce faire, elle a construit en une maison communale des jeunes où sont accueillis aujourd’hui environ 80 adhérents de 12 à 17 ans, de la commune et du canton. Un centre de loisirs sans hébergement pour les enfants de 4 à 12 ans et une base de loisirs gérés par la société d’éducation populaire, complètent l’offre destinée aux jeunes.

Sauzé-Vaussais s’attache également à préserver le tourisme, pour ce faire le village de vacances situé sur le site du Puy d’Anché, construit en 1969 subit actuellement une rénovation importante, le camping, la piscine, les courts de tennis, le gymnase et l’étang du Bois Meunier sont autant de lieux où les vacanciers peuvent trouver un coin tranquille pour se reposer ou s’adonner à leur activité favorite. La commune accueille ainsi tous les ans en janvier, le Festival de l’humour et du rire. Le festival Country en Mai, en août les jeux inter-communes, la brocante, le marché des producteurs. En novembre, la foire aux vins et à la gastronomie et en décembre le marché de Noël.

Le lotissement du Pré Bourreau 3 devrait amener de nouveaux habitants en 2020, ainsi que de nombreux terrains à bâtir dans plusieurs endroits de la commune.

La commune est traversée par la ligne LGV (Paris-Bordeaux) qui passe dans la zone commerciale.

Son bassin de vie rassemble 6047 habitants en 2020

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Manoir du Puy d'Anché, village de vacances, Horloge et église romane de Vaussais, plan d'eau, halles, pigeonnier.

- Église Saint-Junien de Vaussais. L'édifice a été classé au titre des monuments historique en 1907[29].

- Église Sainte-Radegonde de Sauzé.

- Pigeonnier de Vignaud :

Propriété de la famille Coulleau du Vigneau en 1463, ce pigeonnier faisait partie des bâtiments de la Poste royale de Sauzé.

D’architecture originale, le pigeonnier de la Poste royale est constitué d’une base carrée, percée de quatre voûtes en plein cintre. La clé de voûte est finement sculptée aux armes de la famille Coulleau du Vigneau.

L’étage contenant 260 boulins est octogonal, percé d’une porte d’accès encadré de quatre blasons indéchiffrables pour avoir été martelés pendant la Révolution. Le passage des pigeons se faisait par les deux chiens assis, ouverts à l’origine au sud-ouest et au nord-ouest.

Les ruines du pigeonnier furent données à la commune en 1993. Les travaux de déblaiement et de démontage commencèrent début , et s’achevèrent fin . Il fut transporté et remonté en 1999 sur la déviation de la RD 948. Une partie de sa voûte a été volontairement laissée béante, afin de laisser apercevoir les boulins de terre cuite et la charpente en châtaignier.

La commune a acquis et nettoyé un petit bois attenant et l’emplacement du pigeonnier a été aménagé en aire de repos.

- Tour de l'Horloge :

La tour de l’Horloge est sortie de terre en 1840. Elle était le point central des Halles, qui accueillaient au 1er étage les services de la mairie et de la justice de paix.

C’est vers 1824, que les habitants de Sauzé et les marchands ont réclamé la mise en place d’une horloge.

En 1839, la mairie décide la construction d’une tour carrée afin d’installer la fameuse horloge municipale. Mais le conseil a finalement abandonné son projet au profit de la construction sur les halles d’une salle de mairie et de justice de paix, et un clocher (l’actuelle tour).

Plus tard, au début du XXe siècle, les salles ont été détruites et seule la tour a été conservée

- Les Halles :

Sur la place du Marché étaient situées des anciennes halles, bâtiment en bois couvert de tuiles ; ces dernières ont été détruites au début du XXe.

En 1870, à la place du centre socio-culturel actuel, fut posée la première pierre de la halle aux Blés, ou halles aux Grains. Victime d’un premier dommage en février 1935 après le passage d’une tempête, elle a été totalement détruite en , pendant la guerre.

Les nouvelles halles construites au début des années 1950, ont été financées par des fonds d’État, à la suite des dommages de guerre.

Plusieurs salles ont été plus tard aménagées à l’étage et les halles ont été rebaptisées Centre socio-culturel.

. La Fontaine Saint-Junien et la légende de la Grosse Borne raconte que des gens du pays agressent un jour l’anachorète* et le lapide.

Junien pose alors sur le sol une grosse pierre et défend à ses poursuivants d’aller plus loin.

La plupart obéit mais quelques effrontés poursuivent leur marche en avant.

Ceux-là, dès le lendemain, sont atteints de la maladie du goitre et leurs descendants, dit–on, souffrent de la même et gênante infirmité pendant plusieurs générations.

La commune est traversée par la petite rivière la Péruse, ruisseau affluent de la Charente par l’intermédiaire du Lien débute sur notre commune à la limite sur Mairé-Lévescault.

A l’hiver et au printemps, elle coule de Sauzé à la Fontaine de Saint Junien à Vaussais

En période de pluviométrie normale, l’été, elle se maintient depuis l’aval du pont de la Combe.

Le Rivaud petit ruisseau qui rejoint les communes de Plibou et Chaunay et Brux dans la Vienne pour rejoindre la rivière la Bouleure.

Personnalités liées à la commune

- Léon Deschamps (1864-1899), fondateur de la revue La Plume, y est né.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | D'azur à la tour de l'Horloge du lieu d'argent essorée de sable, surmontée de l'inscription d'argent « SAUZE-VAUSSAIS » elle-même surmontée de cinq tours d'or, ouvertes et ajourées de sable, rangées en fasce[30]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Hanc - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Sauzé-Vaussais et Valdelaume », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Hanc - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Sauzé-Vaussais et Niort », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Niort - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Niort - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Niort - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Sauzé-Vaussais », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Deux-Sèvres », sur www.deux-sevres.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs des Deux-Sèvres », sur www.deux-sevres.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- « Calendrier de recensement », sur Insee (consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Eglise Saint-Junien de Vaussais », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres) », sur armorialdefrance.fr (consulté le ).