Smarves

Smarves est une commune du Centre-Ouest de la France, située dans le département de la Vienne (région Nouvelle-Aquitaine).

| Smarves | |||||

Carrefour giratoire autour d’un chêne pluri-centenaire à Smarves. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Vienne | ||||

| Arrondissement | Poitiers | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes des Vallées du Clain | ||||

| Maire Mandat |

Michel Godet 2022-2026 |

||||

| Code postal | 86240 | ||||

| Code commune | 86263 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

2 910 hab. (2020 |

||||

| Densité | 145 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 30′ 40″ nord, 0° 21′ 01″ est | ||||

| Altitude | Min. 72 m Max. 141 m |

||||

| Superficie | 20,09 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Ligugé (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Poitiers (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Vivonne | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

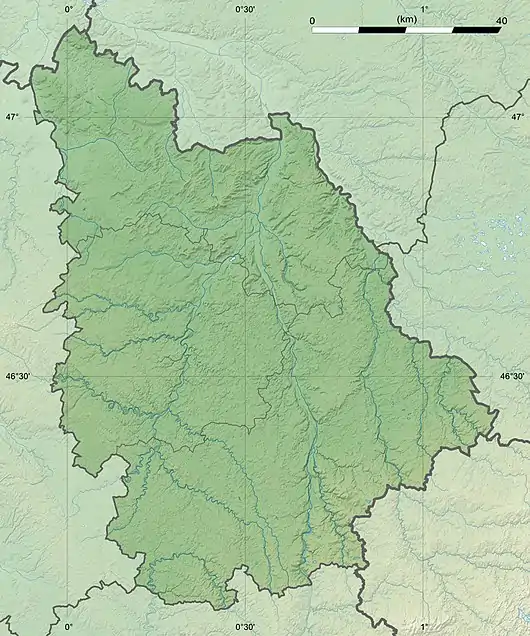

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Vienne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | smarves.com | ||||

Géographie

Les habitants de la commune sont appelés les Smarvois et les Smarvoises.

Localisation

Smarves est une commune périurbaine de l’agglomération de Poitiers. Sa situation, à 8 km de Poitiers, lui a permis de connaître un fort développement démographique au cours des dernières décennies. Ce mouvement s’est accompagné du développement du secteur urbain.

La commune est délimitée par les vallées du Clain à l’ouest, du Miosson à l’est et du Chézeau au sud. Les paysages de vallée, caractéristique du Sud de Poitiers, contribuent à la qualité du cadre de vie et expliquent en partie le fort développement résidentiel.

Communes limitrophes

Géologie et relief

La commune se situe sur le point géographique du seuil du Poitou - défini par un horst, veine granitique très locale reliant les massifs Armoricain et Central. Cette caractéristique géologique est visible et accessible en bordure de la rivière, près de Port Seguin et elle se prolonge sur la commune voisine de Ligugé.

Les différents types de sols de la commune sont composés :

- pour 54 % des groies (les groies sont des terres du Sud-Ouest de la France, argilo-calcaires, peu profondes - en général de moins de 50 cm d’épaisseur – et plus ou moins riches en cailloux. Elles sont fertiles et saines et donc, propices à la polyculture céréalière mais elles s’assèchent vite) dans les plaines ;

- pour 32 % du Bornais (ce sont des sols brun clair sur limons, profonds et humides, à tendance siliceuse) sur les plateaux du seuil du Poitou ;

- pour 15 % de calcaire dans les vallées et les terrasses alluviales[1].

Hydrographie

La commune est traversée par 9 km de cours d'eau : 4 km pour le Clain et 5 km pour le Miosson.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Poitiers-Biard », sur la commune de Biard, mise en service en 1921[8] et qui se trouve à 8 km à vol d'oiseau[9] - [Note 4], où la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[10] à 11,7 °C pour 1981-2010[11], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[12].

Voies de communication et transports

La commune est reliée à l’agglomération de Poitiers par la RD 741 en axe nord-sud (Poitiers - Confolens), voie classée à grande circulation. Elle constitue l’axe majeur de liaison avec les pôles d’emploi de l’agglomération et le pôle commercial du Grand Large situé près du contournement Sud. Les liaisons est-ouest doivent emprunter les vallées. Les tracés sont plus contraints, les voies étroites et adaptées à un trafic local.

Les gares et les haltes ferroviaires proches de Smarves son t:

- la halte ferroviaire de Ligugé située à 1,7 km,

- la halte d'Iteuil - Centre située à 3,8 km,

- la gare de Mignaloux-Nouaille à 5 km,

- la gare de Poitiers à 8 km,

- la halte de Vivonne à 11,4 km.

Les aéroports proches de Smarves sont :

- l'aéroport de Poitiers-Biard à 9,1 km,

- l'aérodrome de Niort - Souché à 62 km.

Urbanisme

Typologie

Smarves est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [13] - [14] - [15]. Elle appartient à l'unité urbaine de Ligugé, une agglomération intra-départementale regroupant 2 communes[16] et 6 159 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[17] - [18].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Poitiers dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 97 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[19] - [20].

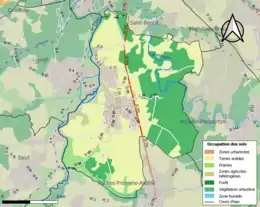

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (57,6 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (59,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (47,5 %), forêts (33 %), zones urbanisées (9,3 %), prairies (6,2 %), zones agricoles hétérogènes (3,9 %)[21].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Smarves est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses, et à un risque particulier : le risque de radon[22]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[23].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) de Châtellerault, regroupant 17 communes concernées par un risque de débordement de la Vienne et du Clain. Les événements antérieurs à 2014 les plus significatifs pour la Vienne sont les crues de février 1698 (1 670 m3/s à Châtellerault), de juillet 1792 (1 520 m3/s), de mars 1913 (1 500 m3/s), de décembre 1944 (1 510 m3/s) et de janvier 1962 (1 500 m3/s). Les crues historiques du Clain sont celles de 1873 (330 m3/s à Poitiers) et de décembre 1982 (330 m3/s). Des cartes des surfaces inondables ont été établies pour trois scénarios : fréquent (crue de temps de retour de 10 ans à 30 ans), moyen (temps de retour de 100 ans à 300 ans) et extrême (temps de retour de l'ordre de 1 000 ans, qui met en défaut tout système de protection)[24] - [25]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1993, 1995, 1999 et 2010[26] - [22]. Le risque inondation est pris en compte dans l'aménagement du territoire de la commune par le biais du plan de prévention des risques (PPR) inondation (PPRI) de la « vallée du Clain », approuvé le , puis par le nouveau PPRI « Vallée du Clain », prescrit le [27].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) et des tassements différentiels[28]. Afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, un inventaire national permet de localiser les éventuelles cavités souterraines sur la commune[29]. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[30]. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (79,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ÉLAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 7] - [31].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1991, 1993, 1996, 2003, 2005, 2011 et 2017 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[22].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Selon la classification de 2018, la commune de Smarves est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[32].

Toponymie

Smarves apparaît sous le nom de Samarva en 962. Les origines de Smarves restent obscures. Il n'est pas anormal qu'une toute petite commune ne laisse que peu de traces dans les documents d'archives. Toutefois, si l'on se réfère au Dictionnaire toponymique de Louis-François-Xavier Rédet, publié en 1881, le nom de Smarves est cité pour la première fois en 962 sous la forme Samarva. Ce même dictionnaire répertorie ensuite les formes suivantes : Sanmavvia (1183), Salmarvia, Sainte Marve (1324), Sancta Marvia (1348), Saint Felix de Samarve (1466), Samargne (1479), Semarve (1576, 1720).

À cela on peut ajouter deux autres références cartographiques, l'une au XVIIIe siècle Samarve sur la carte de Cassini, l'autre au XIXe siècle Semarve sur une carte de 1843, éditée par H. Langlois. Cette liste appelle deux remarques :

- le nom est systématiquement estropié par les copistes, parce qu'ils n'arrivent pas à admettre le groupe de consonnes SM. Ils les adaptent le plus souvent en introduisant une voyelle, voire en interprétant SM comme S.M = Saint(e) Marve.

-le groupe phonétique SM est excessivement rare dans la langue française et d'ailleurs, l'évolution de la langue, selon les lois connues de la phonétique, fait disparaître le groupe SM lorsqu'il existait au début d'un mot : par exemple le mot latin Smaragda se transforme en « Emeraude » en français. D'où peut donc venir le groupe SM de SMarves ? Cette question appelle, elle aussi, deux remarques : -en France de nombreux noms de lieux, de rivières, de monts ont gardé la trace de leur origine celte (gauloise) alors que le vocabulaire ordinaire gaulois s'est effacé sous l'influence dominante du latin.

- ces noms celtes de lieux, monts ou rivières faisaient souvent référence au nom d'une divinité. Loudun et Lyon (Lugdunum) sont des noms de ville dont la racine est forgée sur le nom du dieu LUG, dieu suprême de la mythologie celtique.

Et Smarves ? Il existe des divinités celtes dont le nom comporte le groupe de consonnes SMER : Il s'agit de Smertrios et de Rosmerta.

Selon monsieur Joseph Vendryes, linguiste et celtologue, la racine celtique SMER signifie prévoyance, approvisionnement. Les divinités correspondant à cette racine étaient supposées apporter l'abondance, la profusion. D'où cette hypothèse que l'on peut formuler : Smarves, avec le groupe de consonnes très rare SMER, pourrait être un nom marquant la survivance d'une dédicace au dieu SMERTRIOS, dieu de l'abondance. Les sources (que les celtes vénéraient) pourraient expliquer cette idée ; il y avait trois sources répertoriées à Smarves : « au bas du bourg, au Port Seguin et au Moulin des Dames. » (M. A. de Longuemar en 1869).

Histoire

Smarves accueille favorablement les avancées de la Révolution française. Elle plante ainsi son arbre de la liberté, symbole de la Révolution. Mais lors de l’annonce de la levée en masse en 1793, il est la cible des menaces des jeunes qui y sont hostiles[33].

L’arbre de la liberté : l’érable rouge de la place de la Mairie est planté le , en remplacement de l’orme planté en 1848, peu après la révolution de février, pour fêter l’avènement de la Deuxième République. Tout le village est mobilisé : enfants des écoles travaillent sur un projet plusieurs semaines, conférence, exposition, soutien aux otages français du Liban[34].

Politique et administration

Intercommunalité

Depuis 2015, Smarves est dans le canton de Vivonne (no 18) du département de la Vienne. Avant la réforme des départements, Smarves était dans le canton no 28 de La Villedieu-du-Clain dans la 2e circonscription.

Liste des maires

Instances judiciaires et administratives

La commune relève du tribunal d'instance de Poitiers, du tribunal de grande instance de Poitiers, de la cour d'appel de Poitiers, du tribunal pour enfants de Poitiers, du conseil de prud'hommes de Poitiers, du tribunal de commerce de Poitiers, du tribunal administratif de Poitiers et de la cour administrative d'appel de Bordeaux, du tribunal des pensions de Poitiers, du tribunal des affaires de la Sécurité sociale de la Vienne, de la cour d’assises de la Vienne.

Services publics

Les réformes successives de La Poste ont conduit à la fermeture de nombreux bureaux de poste ou à leur transformation en simple relais. Toutefois, la commune a pu maintenir le sien avec des horaires toutefois restreints

Traitement des déchets et économie circulaire

La commune a aménagé une déchèterie[39].

Jumelage

Smarves est jumelée avec la ville italienne de Bernareggio et avec Wachtberg en Allemagne.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[40]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[41].

En 2020, la commune comptait 2 910 habitants[Note 8], en augmentation de 8,1 % par rapport à 2014 (Vienne : +1,41 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

En 2008, selon l’Insee, la densité de population de la commune était de 128 hab./km2, contre 61 hab./km2 pour le département, 68 hab./km2 pour la région Poitou-Charentes et 115 hab./km2 pour la France.

Les dernières statistiques démographiques pour la commune ont été fixées en 2009 et publiées en 2012. Il ressort que la mairie administre une population totale de 2 529 personnes. À cela il faut soustraire les résidences secondaires (40 personnes) pour constater que la population permanente sur le territoire de la commune est de 2 489 habitants.

Smarves a connu une nette hausse de 23,6 % de sa population entre 1999 et 2006.

La répartition de la population par sexe est la suivante :

- En 1999 : 49,3 % d'hommes et 50,7 % de femmes.

- En 2006 : 49,6 % d'hommes et 50,4 % de femmes.

- En 2010 : 48,2 % d'hommes pour 51,8 % de femmes.

En 2006 :

- Le nombre de célibataires était de 29,3 % dans la population,

- Les couples mariés représentaient 60,5 % de la population,

- Les divorcés représentaient 4,8 %,

- Le nombre de veuves et veufs était de 5,4 %.

Enseignement

La commune dépend de l'académie de Poitiers (rectorat de Poitiers) et les écoles primaires de la commune dépendent de l'inspection académique de la Vienne. Son école maternelle publique Roger-Pain accueillent 79 élèves et son école primaire publique accueillent 167 élèves.

Économie

Avec ses 2 000 hectares, le territoire de la commune offre l'équilibre idéal d'un cadre vie de qualité, entre ville et campagne. Entourée de rivières, de bois et de terres cultivées, Smarves poursuit un développement maîtrisé de son habitat et de ses activités économiques. Exclusivement rurale naguère, elle est aujourd'hui centrée sur les services aux particuliers et aux entreprises. Sa situation aux portes de Poitiers, à dix minutes des principaux pôles d'activité de l'agglomération, permet à Smarves de s’intégrer à la dynamique du Sud de l’agglomération (Biopôle, Pôle Sud, Grand Large). Son accessibilité par la RD 741 et son cadre de vie lui donnent un vrai potentiel de développement économique et social.

Pour autant elle garde une activité agricole notable céréales et élevage sur environ 900 hectares ; quatre entreprises d'exploitation agricole y ont leur siège.

À l'est de la commune, le domaine des Bois de Saint-Pierre constitue une base de loisirs d’environ 250 hectares appartenant à la ville de Poitiers. Une partie de 75 hectares est aménagée et consacrée à de nombreuses activités pour tous les publics : parcours d’orientation, parc zoologique, poney-club, piscine de plein air, étang pour la pêche, la promenade avec 8 km de sentiers pédestres. La forêt est essentiellement constituée de chênes et de châtaigniers. Aux portes des Bois de Saint-Pierre, un mini-golf et le parc d'attractions Chouette Land, créé en 2008, complètent les installations de loisirs.

Agriculture

Selon la direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Poitou-Charentes[44], il n'y a plus que six exploitations agricoles en 2010 contre 18 en 2000.

52 % des surfaces agricoles sont destinées à la culture des céréales (blé tendre essentiellement et maïs), 25 % pour les oléagineux (colza et tournesol), 11 % pour le fourrage et 1 % reste en herbe. En 2000, un hectare (zéro en 2010) était consacré à la vigne[44].

Les élevages de bovins, d'ovins et de volailles ont disparu au cours de cette décennie[44]. La disparition des élevages de moutons est conforme à la tendance globale du département de la Vienne. En effet, le troupeau d’ovins, exclusivement destiné à la production de viande, a diminué de 43,7 % de 1990 à 2007[45]

Commerce

En 2023, dix-sept commerces se trouvent sur le territoire de la commune : un artisan serrurier-métallier-ferronnier, un paysagiste, un maçon, deux plombiers, deux garagistes, une boucherie, une boulangerie, un restaurant, un bar, une pizzeria, trois coiffeurs, un fleuriste et une supérette.

Culture locale et patrimoine

Patrimoine civil et religieux

- Monument aux morts de la guerre 1914-1918, place de la Mairie.

- Église Saint-Félix-de-Nole de Smarves, place de l'Église.

Patrimoine naturel

La commune abrite quatre zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)[46] qui représentent 1 % de la surface de la commune :

- le bois de Saint-Pierre ;

- le marais du ruisseau des Dames ;

- le Granit ;

- Rochers de Passelourdin.

La marais du ruisseau des Dames et la vallée du Clain Médian sont protégés au titre des espaces naturels sensibles (ENS) et couvrent 3 % de la surface communale.

Le bois de Saint-Pierre

Le bois de Saint-Pierre est situé à une dizaine de kilomètres au sud de Poitiers. Il s’étend sur le territoire des communes de Nouaillé-Maupertuis et de Smarves. C’est un vaste ensemble boisé qui occupe un plateau faiblement ondulé. Le site comprend, aussi, sur sa lisière nord, un versant raide qui plonge vers le Miosson, un affluent du Clain, ainsi que la vallée de Fontfrère, un petit vallon latéral.

Les sols limoneux profonds (dénommés bornais), à tendance acide et hydromorphe situés sur les plateaux accueillent une unique chênaie calcifuge à chêne sessile. En revanche, les sols argilo-calcaires profonds et sains situés sur les pentes ont permis une diversification de la végétation forestière : une chênaie pubescente s’est installée sur le rebord du plateau ; une chênaie-charmaie composée de chênes pédonculés et de charmes a trouvé refuge sur les pentes modérées ; un boisement mixte à Scolopendre occupe les pentes fortes ; enfin, une aulnaie a poussé en bas du versant, dans la zone humide voire inondable de la nappe alluviale du Miosson.

Cette variété d’habitats forestiers a permis le développement d’une riche flore de sous-bois, à l’origine du classement et de la protection du bois. La plante la plus rare est le Lis martagon, une espèce protégée en France. C’est une plante surtout montagnarde qu’on ne trouve que très rarement dans le plaines atlantiques où elle ne peut subsister que dans des sites au microclimat particulier. Sa présence est, en fait, le témoin d’un climat aujourd’hui révolu. Le lis martagon, ainsi, trouve sur les pentes du Miosson qui sont exposées au nord, un climat frais et humide nécessaire à la réalisation de son cycle végétatif. Toutefois, comme dans d’autres sites situés dans le département, de nombreux pieds restent stériles et témoignent de conditions écologiques limites pour cette plante très éloignée ici des forêts montagnardes qui représentent son biotope normal. En bas de pente, le lis est accompagné par plusieurs autres espèces peu communes ou rares des bois poitevins: c’est le cas de l’Isopyre faux-pigamon, de la Raiponce en épi, du Laser à feuilles larges et, surtout, de la Lathrée écailleuse, une curieuse plante de couleur ivoire, dépourvue de chlorophylle, qui trouve ses substances nutritives en parasitant les racines d’arbres divers tels que les ormes, les noisetiers, les érables ou les frênes.

Le bois de Saint-Pierre abrite non seulement une avifaune commune aux sites forestiers poitevins (fauvettes, pouillots et grives) mais aussi quelques espèces plus rares et plus localisées comme le Bouvreuil pivoine (une espèce plutôt nordique et "montagnarde", très disséminée en région Poitou-Charentes), la Mésange huppée ou le Pouillot siffleur qui est un passereau insectivore inféodé aux forêts âgées à canopée élevée. La plus remarquable est le Pic mar, un oiseau étroitement lié aux vieilles forêts feuillues - chênaies, hêtraies, chênaies-charmaies - où il se nourrit essentiellement des invertébrés vivant dans les fissures de l’écorce des arbres centenaires. Cette espèce, protégée en France, est en nette régression sur tout le territoire national comme dans toute l’Europe occidentale. Elle n’est plus représentée en Poitou-Charentes, au début du XXIe siècle que par une population de 150 à 250 couples, d’où l’importance de ce site.

Parmi les mammifères, la présence du Cerf élaphe et de la Martre (Martes), un petit carnivore très disséminé dans la région, est également à signaler.

Arbres remarquables

Selon l'Inventaire des arbres remarquables de Poitou-Charentes[47], il y a trois arbres remarquables sur la commune qui sont:

- un chêne pubescent au lieu-dit du Pas de Saint Martin,

- un chêne vert sur le coteau de Saint Félix,

- un noyer à grosses noix au lieu-dit Moulin.

Équipement culturel

- Salle polyvalente François-Rabelais, au-dessus de l'église.

- Une bibliothèque.

- Le bois de Saint-Pierre est un ancien domaine forestier. Il s'étend sur plus de 245 hectares, autour de l'ancien château de Saint-Pierre. Il domine un méandre du Miosson. 75 hectares sont consacrés à des zones d'attraction dont un parc zoologique. Le parc zoologique occupe cinq hectares des bois de Saint-Pierre et il compte environ 250 animaux (dont loups, lynx et singes). Il est la propriété de la mairie de Poitiers depuis 1968 et fait partie de l'Association nationale des parcs et jardins zoologiques. Sur l'allée du château, trois zèbres en béton armé peint datent de 1983 et sont de l'artiste Gilbert Della Noce.

Personnalités liées à la commune

- Théophane Jules Vénien (1897-1945), ingénieur et résistant français, né à Smarves.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | De sinople à deux burelles ondées d'argent en pointe[48]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de la mairie

- Smarves sur le site de l'Institut géographique national

- Smarves sur le site de la communauté de communes des vallées de Clain

Sources

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Chambre Régionale d'agriculture de Poitou-Charentes - 2007

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station météofrance Poitiers-Biard - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Smarves et Biard », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Ligugé », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Poitiers », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Smarves », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Cartographie des risques d'inondations du TRI de Châtellerault », sur le site de la DREAL Centre-Val de Loire (consulté le )

- « La cartographie du risque d’inondation sur les Territoires à Risque Important (TRI) du bassin Loire-Bretagne », sur le site de la DREAL Centre-Val de Loire (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Les plans de prévention des risques naturels (PPRN) dans la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Smarves », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Robert Petit, Les Arbres de la liberté à Poitiers et dans la Vienne, Poitiers : Éditions CLEF 89/Fédération des œuvres laïques, 1989, p. 206-207.

- Robert Petit, op. cit., p. 227-231.

- Site de la préfecture de la Vienne, consulté le 10 mai 2008

- « Philippe Barrault élu pour un nouveau mandat », La Nouvelle République, (lire en ligne)

- « Décès de Philippe Barrault : Smarves orpheline de son maire », La Nouvelle République, (lire en ligne)

- « Michel Godet devient maire de la commune », La Nouvelle République, (lire en ligne)

- ADEME/SINOE, 2014

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Fiches communales 2000 - 2010 de la Vienne

- Agreste – Bulletin no 12 de mai 2013

- Secrétariat scientifique de l'inventaire des ZNIEFF, DREAL Poitou-Charentes, 2011

- Poitou-Charentes Nature, 2000

- « 86263 Smarves (Vienne) », sur armorialdefrance.fr (consulté le ).