Question jurassienne

En Suisse, la Question jurassienne est liée au conflit entre le peuple jurassien et le canton de Berne.

| Autre nom |

Problème jurassien Conflit jurassien Révolution jurassienne |

|---|---|

| Date | depuis le |

| Lieu |

|

| Cause |

|

| Résultat |

|

| Décisions du Congrès de Vienne relatives à la Suisse | |

| Signature de l'Acte de réunion | |

| Rattachement de l'ancienne République rauracienne au canton de Berne | |

| Serment de Morimont | |

| Idée de séparation | |

| de à | Kulturkampf |

| entre et | Fondations de plusieurs mouvements séparatistes |

| Première manifestation après l'«Affaire Moeckli» | |

| Création du groupe séparatiste du Mouvement séparatiste jurassien | |

| Reconnaissance constitutionnelle d’un «peuple jurassien de langue française» | |

| Création du groupe antiséparatiste de l’Union des patriotes jurassiens | |

| Refus, par votation populaire, de l'organisation d'une consultation sur l'autonomie du Jura |

| «Affaire Berberat» | |

| d' à | Attentats du Front de libération jurassien |

| Manifestation aux Rangiers | |

| Création du mouvement séparatiste Laufonnais Laufen zu Basel | |

| Rapport de la «Commission des Vingt-quatre» | |

| Rapport de la «Commission des bons offices» | |

| Acceptation, par votation populaire, de l'additif constitutionnelles sur l'organisation d'un plébiscite jurassien |

| 1er Plébiscite : approbation sur la création du canton du Jura | |

| 2e Plébiscite : les trois districts sud maintiennent leur appartenance au canton de Berne | |

| 2e Plébiscite : le district de Laufon maintient son appartenance au canton de Berne | |

| entre le et le | 3e Plébiscite : dix communes changent de canton |

| Inauguration de l'Assemblée constituante jurassienne | |

| Acceptation, par votation populaire, de la Constitution jurassienne | |

| Demande, par votation populaire, du Laufonnais de changer de canton | |

| Acceptation, par votation populaire fédérale, à l’accession du Jura au rang de 23e canton |

| La République et canton de Jura entre en souveraineté | |

| Demande, par consultations populaires, du Laufonnais de rejoindre le canton de Bâle-Campagne | |

| Refus, par votation populaire, du Laufonnais de rejoindre Bâle-Campagne et maintient son appartenance au canton de Berne | |

| Du au | Scandale des «Caisses Noires bernoises» et annulation de la votation de Laufon |

| Acceptation, par votation populaire, du Laufonnais de rejoindre le canton de Bâle-Campagne | |

| Acceptation, par votation populaire fédérale, au changement de canton du Laufonnais | |

| Le district de Laufon rejoint le canton de Bâle-Campagne |

| Rapport de la «Commission Widmer» | |

| Accord Berne-Jura | |

| Vellerat rejoint le canton du Jura | |

| Rapport de l’Assemblée interjurassienne | |

| Refus, par consultation populaire, sur une réunification entre le Jura et le Jura bernois | |

| Date prévue du changement de canton pour la ville de Moutier |

Elle se manifeste par de nombreux événements conflictuels tant culturels, religieux que sociaux depuis la réunion de l'ancien Évêché de Bâle, décidée au Congrès de Vienne, au canton de Berne. Ces événements prennent une intensité exceptionnelle dans la seconde moitié du XXe siècle et débouchent notamment sur la création en 1979 de la République et Canton du Jura par la séparation du canton de Berne.

Les milieux séparatistes (partisans du rattachement du Jura bernois au canton du Jura) estiment que le conflit n'est pas résolu pour autant. La Question jurassienne tourne depuis autour des possibles rattachements des communes du Jura bernois au canton du Jura.

Chronologie

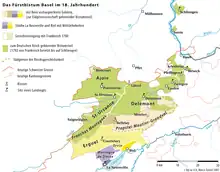

De 999 à 1792

En l'an , Rodolphe III de Bourgogne offre l'Abbaye de Moutier-Grandval et ses dépendances à l'Évêché de Bâle[1].

Jusqu'au début du XIIIe siècle, les princes-évêques de Bâle exercent à la fois un pouvoir temporel et spirituel sur ces régions, même s'ils n'ont jamais pu maintenir une unité forte sur l'ensemble de leurs terres. Entre le XIIIe siècle et le XVe siècle la ville de Berne, poursuivant sa politique expansionniste, conclut des alliances avec les bourgeoisies de plusieurs villes du sud de l'évêché, qui par la suite se transformèrent en traités de combourgeoisie. Ces derniers garantissent un engagement militaire mutuel entre les entités en cas de conflit[1]. Ces alliances affaiblissent le pouvoir temporel des princes-évêques sur plusieurs villes : Berne conclut un traité de combourgeoisie avec Bienne en , La Neuveville en et Moutier en , à la suite d'un différend religieux et amenant la religion réformée dans ces villes[2] - [3] - [4] - [N 2].

La Réforme arrive dans ces régions en même temps qu'elle s'étend dans le reste de la Suisse. En , la Réforme conquiert Bâle où le prince-évêque, Jacques-Philippe de Gundelsheim, est contraint de se réfugier au château de Porrentruy. Deux années plus tard, Guillaume Farel se rend à Tavannes où il commence l'établissement du protestantisme que les paroisses de la vallée adoptent rapidement[5].

Le , Jacques Christophe Blarer de Wartensee est élu prince-évêque de Bâle. Il rénove complément le château entre 1590 et 1597. Il crée également, à Porrentruy, le Collège des Jésuites et assura la fondation d'une imprimerie. La ville connut alors une ère de prospérité[6]. Ce dernier lance une contre-réforme afin de réunifier politiquement et religieusement son évêché[7] - [8]. Afin de contrer les effets de la réforme protestante, après les condamnations du concile de Trente, dans son diocèse, il noue, avec l'aide des Capucins et des Jésuites une alliance avec les cantons catholiques sous la forme d'un traité d'assistance mutuelle signé officiellement à Lucerne le et solennellement juré à Porrentruy le [9]. Après avoir récupéré les seigneuries hypothéquées et les biens du chapitre dans la ville de Bâle, il recatholicise la ville de Porrentruy puis les différents bailliages. Devant les protestations de la ville de Bâle, un arbitrage fédéral est convoqué, qui donne raison au prince-évêque en supprimant les combourgeoisies des vallées de Laufon, de Delémont et des Franches-Montagnes et en condamnant la ville à lui verser 200 000 florins à titre de dédommagement, ce qui va provoquer la guerre du Rappen quelques années plus tard[9]. En , il tente de passer un accord équivalent avec Berne proposant que la ville de Bienne passe sous contrôle bernois en l'échange de la prévôté de Moutier-Grandval afin d'y réintroduire le catholicisme[10]. Mais Bienne, tout comme les cantons catholiques, ayant eu connaissance de cette négociation, proteste avec véhémence[N 3]. Ce n'est qu'en qu'un traité régla le problème : Bienne confirme son allégeance au Prince[9]. Dans les bailliages du sud toutefois, les tentatives de reconquête catholique échouèrent[10].

De 1792 à 1815

En , la France s'empare des territoires de la Principauté épiscopale de Bâle, vassal du Saint-Empire romain germanique. Est proclamée, le , la République rauracienne, l'une des républiques sœurs, et regroupe les actuels districts de Delémont, Porrentruy, Franches-Montagnes, La Courtine, Laufon et le Birseck[11]. Elle est dissoute le et annexée le par la France pour former le département du Mont-Terrible, à l'exception du bailliage de Schliengen situé outre-Rhin[11].

Les régions protestantes du sud (où une majorité d'anabaptistes avaient fui les persécutions des villes et régions du Plateau suisse, créant de ce fait une minorité alémanique non négligeable), sont épargnées du fait de leurs alliances avec la Confédération suisse (notamment Berne et Fribourg). Cette neutralité prend fin avec l'invasion de la Suisse par Napoléon en . Ces régions et la ville de Bienne sont rattachées au département du Mont-Terrible[12] - [13]. Le , le Mont-Terrible est dissout et ses territoires sont rattachés au département du Haut-Rhin[14].

Congrès de Vienne et rattachement à Berne

La défaite de Napoléon provoque une redistribution des territoires européens[14]. Lors des négociations du Congrès de Vienne, le territoire jurassien, appelé « Principauté de Porrentruy », était représenté par Melchior Delfils et Conrad de Billeux. Leurs revendications, comme celles de la ville de Bienne ainsi que les grandes familles de Delémont et de Courtelary, est la création d'un canton indépendant, si possible dirigé par le prince-évêque de Bâle. Cependant, les délégations suisses ne tiennent pas compte de ce souhait car très préoccupées par l'esprit revanchard du canton de Berne ayant perdu le Pays de Vaud et la Basse-Argovie qui ont accédé à leur indépendance cantonale en [15]. Après neuf mois de négociations, le Congrès de Vienne rend ses décisions relatives à la Suisse le . Outre, la neutralité perpétuelle de la Suisse, le rattachement de la République de Genève, de la Principauté de Neuchâtel et de l'ancienne République rhodanienne sous forme de cantons à la Suisse, il est également décidé de rattacher la « Principauté de Porrentruy » au canton de Berne et le territoire de Birseck et Pfeffingen au canton de Bâle[16].

Accompagné des territoires, un Acte de réunion est rédigé pour chacun des deux cantons. Pour Berne, l'Acte contient vingt-cinq articles: Neuf articles concernaient la garantie de la religion catholique comme culte public dans les communes où elle était établie (question de l'évêché, enseignement religieux, choix et rémunération des curés, pension du prince-évêque). D'autres traitaient la situation juridique des Jurassiens, la liberté de religion pour les anabaptistes, le maintien ou la suppression des codes civil et pénal français, les questions fiscales, le rétablissement des bourgeoisies et le régime particulier de la ville de Bienne[17]. Le canton de Berne exprime toutefois quelques réticences à cette annexion: un territoire avec une tradition qui était totalement différente de la bernoise, un territoire qui n'était pas unifié, avec un Nord catholique et un Sud réformé, un territoire marqué par d'anciennes coutumes, mais également par une législation française moderne. Le canton se résigne toutefois à l'annexion, signe l'Acte de Réunion le à Bienne et intègre le Jura à son territoire le [18]. Certains hommes politiques bernois ne voient pas d'un bon œil de se voir remettre en compensation du Pays de Vaud et de l'Argovie, selon une formule restée célèbre, « un méchant grenier à la place d'une cave et d'une grange »[19].

Première Question jurassienne

Dès le rattachement du Jura au canton de Berne, la cohabitation des Jurassiens avec Berne ne pose pas de grands problèmes. Cependant, c'est après les révolutions de 1830 que de profondes divergences surgirent[15]. L'origine de ces mécontentements viennent en partie de dissensions culturelles, linguistiques, juridiques et religieuses[19].

Le , Xavier Stockmar, Olivier Seuret, Auguste Quiquerez et Louis Quiquerez se retrouvent, au château de Morimont, prête le « Serment de Morimont » afin de « délivrer le Jura de l'oligarchie bernoise »[N 4]. Par ce serment, les quatre congénères fondèrent le premier mouvement de séparatisme[20]. Xavier Stockmar un chant populaire nommé la Rauracienne. Un deuxième mouvement séparatiste est créé à la suite de la volonté bernoise et d'autres cantons réformés de soumettre l'Église catholique à l'autorité de l'État, comme c'est déjà le cas pour l'Église réformée[19].

En , les manifestations séparatistes augmentent, poussant le Conseil-exécutif bernois à demander l'arrestation de Xavier Stockmar qui, en , a levé une troupe de patriotes, occupé Delémont et renversé le bailli de Moutier. C'est en , que l'idée de séparer le Jura de l'Ancien canton est demandée officiellement; c'est également dans ces années-là que le terme de «Question jurassienne» apparaît[19]; le Conseil-exécutif bernois demande aux préfets jurassiens de dénoncer tous groupes ayant des idées séparatistes. En , Xavier Stockmar est révoqué du Grand conseil bernois et dût s'exiler en France l'année suivante. Les députés sympathisants, réunis à Glovelier, demandent alors l'autonomie du Jura[21].

Le , est fondé, à Porrentruy, la Société jurassienne d'émulation par Xavier Stockmar et douze autres personnes[N 5]. Cette société, apolitique et interjurassienne, cherche à promouvoir et mettre en valeur le patrimoine du Jura historique, à soutenir la création et à encourager la recherche dans les domaines culturels variés.

Bien que l'Acte de réunion de précise que la liberté de conscience soit reconnue, le Kulturkampf sévit dans le Jura à majorité catholique. En , le Grand Conseil bernois supprime une série de fêtes catholiques, le Conseil-exécutif bernois interdit aux religieuses d'enseigner dans les écoles publiques et l'évêque de Bâle est, en , destitué de ses fonctions. Ce sont ensuite trente-sept prêtres et deux cent vingt-six laïcs qui sont incarcérés et plusieurs personnes se réfugient en France. La population jurassienne fait résistance et font revenir les prêtres, secrètement, dans le Jura. Ils célèbrent la messe clandestinement dans des granges. C'est une , lors de l'adoption de la nouvelles Constitution fédérale, que s'atténue les tensions religieuses. La Confédération ordonne au canton de Berne d'annuler les mesures. De ces années difficiles pour la communauté catholique, naitra une volonté d'indépendance[22] - [23].

L'Acte de réunion imposé à Berne en est progressivement démantelé par celui-ci : en , une réforme fiscale est imposée aux Jurassiens ; ensuite, le canton de Berne impose son code civil qui remplace le Code civil français instauré en [N 6] ; finalement, le référendum de soumet le Jura à « la loi du nombre d'électeurs alémaniques »[24]. Les autorités bernoises commencent la germanisation de la région en y implantant une septantaine d'écoles de langue allemande. Les Jurassiens manifestent leur mécontentement pas les urnes : en , ils refusent le projet de révision de la Constitution bernoise de . En , ils disent non par 15 715 voix contre 4 581 à un projet de Constitution bernoise révisé. Troisième refus sur le même sujet en (9 781 voix contre 2 167). Le , la population bernoise accepte la nouvelle Constitution bernoise par 56 424 oui contre 15 565 non. Le Jura la repousse par 9 984 voix contre 2 189. Cependant, la Constitution acceptée supprime toute individualité politico-juridique aux citoyens jurassiens. Tout les articles de l'Acte de réunion sont supprimés[25].

De 1900 à 1940

Dès , les implantations d'écoles allemandes sont plus conséquentes. Des débats au Grand Conseil bernois et au Conseil national sur ce sujet vont être virulent. Les Jurassiens accusent les autorités bernoises de vouloir germaniser la région. Certains députés bernois énoncent une éventuelle séparation du territoire et le transfert du district de Laufon au demi-canton de Bâle-Campagne[19]. Trois années plus tard, est fondé la Société jurassienne de développement (devenue Pro Jura en ) par Albert Joray. Cette société a pour but de diffuser l'attrait touristique et culturel de la région jurassienne[26]

En , le Conseil-exécutif bernois énonce son vœu d'organiser une manifestation, en , pour célébrer le centenaire du rattachement du Jura au canton de Berne. Les réactions défavorables et l'opinion publique jurassiennes font échouer le projet[19].

Dès , sous la demande des autorités bernoises, le Bureau topographique fédéral germanise le nom des villages d'Elay (qui devient Seehof) et de La Scheulte (qui devient Schelten)[27]. À la suite de cette décision, Léon Froidevaux publie un article séparatiste dans le journal Petit Jurassien[28]. Le Conseil-exécutif bernois, tenant compte d'une requête du Conseil communal de La Scheulte et de la Société jurassienne d'Émulation, décide le réexamen de sa décision. Il invite les communes d'Elay et La Scheulte à choisir entre la dénomination française ou allemande. Par votation, les deux communes choisissent la dénomination allemande[19].

Le , une assemblée de notables réunis à Delémont acceptent d'organiser le centième anniversaire du rattachement du Jura au canton de Berne. Alfred Ribeaud, vice-président de la Société jurassienne d'émulation, lance alors l'idée de la création d'un drapeau du Jura[29]. Celui-ci est imaginé par l'héraldiste neuchâtelois Jean Grellet qui crée un drapeau contenant la crosse de Bâle et un faisceau avec la devise « Vivre libre ou mourir »[30] - [31]. Le drapeau tombera vite dans l'oubli. Cependant, avec l'avènement de la Première Guerre mondiale et les tensions crées entre les communautés romandes et alémaniques, la célébration du centenaire est renvoyée à une date ultérieur[19]. C'est également dans ce contexte que Léon Froidevaux énonce, dans le Petit Jurassien du , son idée de séparation entre le Jura et Berne. Il écrit, sous le titre « Autonomie jurassienne » que « le Jura est l'Alsace-Lorraine des Bernois »[19]. Son journal est suspendu par le Conseil fédéral le mais réapparaît sous un autre nom six jours plus tard : Le Drapeau jurassien. Léon Froidevaux dénonce alors la germanophilie d'officiers supérieurs de l'armée suisse et, le , il est condamné à quatorze jours de prison par la justice militaire[28].

Le , est créé le premier Mouvement Séparatiste Jurassien par Alfred Ribeaud qui devient l'animateur principal. Ce dernier va décrier le problème jurassien à toute la Suisse et lance l'idée d'un canton du Jura: « Nous voulons rompre la chaîne qui nous lie...et rien ne saurait nous en empêcher, ni les chevaliers de l'assiette au beurre, ni la fosse aux ours tout entière. Nous sommes prêts ! »[19]. Il publiera des textes tel que Au temps des cerises, La Question jurassienne et Nous voulons l'autonomie. Le Mouvement Séparatiste Jurassien se lance dans la constitution du Comité pour la création d'un canton du Jura composé d'une commission exécutive. Le projet restera néanmoins au point mort[19].

De 1940 à 1970

Les historiens font généralement remonter la forme actuelle de la Question jurassienne aux années 1940. En effet, dès , la Société jurassienne d'Emulation et Pro Jura adressent plusieurs requêtes au Conseil-exécutif bernois au sujet du problème jurassien[19]. Néanmoins, en , le Conseil-exécutif bernois tente la germanisation administrative de la commune du Mont-Tramelan et prévoit de faire de même dans plusieurs communes alentours qui présentent une population à majorité germanophone. De plus, de nombreuses écoles primaire de langue allemande continuent de s'ouvrir[32]. Ces actions, violant le principe de territorialité des langues, va choquer les Jurassiens et attiser grandement les tensions[33].

Affaire « Moeckli »

Pour apaiser ces tensions grandissante, le Conseil-exécutif bernois propose, le au Grand Conseil bernois, d'attribuer au conseiller d'État socialiste Georges Moeckli la direction du Département des travaux publics et chemins de fer qui représente un département stratégique au vu du développement des transports au sortir de la Seconde Guerre mondiale[N 7]. Cependant, sous l'impulsion du député PAB Hans Tschumi, le Grand Conseil bernois refuse (par 92 contre et 62 pour) que ce département lui soit attribué, sous prétexte qu'il parle mal le dialecte bernois (als) et que cela engendrerait des problèmes de communication : « Je m'oppose à ce changement car la majorité des habitants du canton de Berne ne peuvent pas s'adresser en français à monsieur Moeckli »[34]. C'est le socialiste Samuel Brawand (de) qui gagnera ce département. Cette attitude provoque indignation et révolte dans le Jura et dès le 13 septembre, l'Association pour la défense des intérêts du Jura, qui sera rejoint par la Société jurassienne d'émulation, proteste contre l'éviction de Georges Moeckli. Les députés au Grand Conseil bernois originaire du Jura et de la Bienne romande, qui sont réunis au sein de la « Députation jurassienne » afin de sauvegarder les intérêts jurassiens, demandent de revenir sur cette décision. Le le Grand Conseil bernois refuse cette demande (par 68 contre et 66 pour)[19] - [35]. Le président du parlement de l'époque dira : « J'espère que cette décision ne va pas laisser derrière elle de sentiments d'amertume »[34].

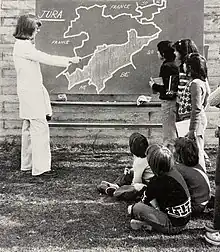

Lutte des idées

Le , à l'appel de Pierre Marti, Arthur Juillerat, Daniel Charpilloz, Joseph Chételat, Emile Giroud, Virgile Moine, Jean Gressot et Georges Diacon, une manifestation, de 2 000 personnes, s'organise devant l'Hôtel-de-Ville de Delémont. Lors de la manifestation, la « libération » du Jura est alors demandée[N 8]. À la suite de cela, un Comité d'action pour la défense des droits du Jura, renommé plus tard « Comité de Moutier », est créé à Delémont le par Louis Bueche et René Steiner et composé de 23 membres. Ce comité est chargé de dresser le catalogue des revendications ainsi que « de faire procéder à des études juridiques, constitutionnelles, économiques et financières sur la question d'une éventuelle autonomie jurassienne »[36] - [37]. Au vu de ces actions, le Conseil-exécutif bernois informe le Grand Conseil bernois de la renaissance des idées séparatistes dans le Jura. Il affirme également ne jamais vouloir laisser son indépendance au territoire jurassien justifiant que d'autres cantons bilingues existent au sein de la Confédération l'affaire jurassienne. Sous l'impulsion de Daniel Charpilloz, le deuxième Mouvement séparatiste jurassien (MSJ) est fondé par lui-même, Roland Béguelin, Roger Schaffter et 19 autres personnes le à Moutier. Ce groupe demande purement et simplement la séparation du territoire jurassien à celui du canton de Berne et d'ainsi former un nouveau canton confédéré comprenant les sept districts de Delémont, Porrentruy, Les Franches-Montagnes, Moutier, Courtelary, La Neuveville et Laufon[38] - [39]. À la fin de l'année, à la demande de Pro Jura, un nouveau drapeau identitaire au peuple jurassien est créé par Paul Boesch et utilisé par les mouvements séparatistes[40].

La société coopérative du Jura Libre est créé le par Roland Béguelin, Roger Schaffter et Roger Chatelain[41]. Cette société d'édition publiera leur nouveau journal de propagande séparatiste Le Jura Libre. Finalement, le de la même année, le « Comité de Moutier » publie et remet au autorités bernoises une brochure intitulée La Question jurassienne présentée au Gouvernement du Canton de Berne contenant ses revendications économiques, culturelles et politiques et se concluant par la demande d'un système fédéraliste et bicaméral au sein de l'État de Berne et l'octroi de garanties constitutionnelles à la minorité linguistique[36]. Ne demandant par une séparation nette du territoire, le Mouvement séparatiste jurassien juge le rapport peu concluant et le « Comité de Moutier » pas assez combatif. Cependant, le point voulant faire reconnaître le Peuple jurassien vivant dans le canton de Berne est lui soutenu. Dès lors, de son côté, le Mouvement séparatiste jurassien souhaite diffuser cet objectif de séparation cantonale à l'ensemble du peuple jurassien. Pour ce faire, le mouvement multiplie les tracts, démarchages et manifestations. Le est organisé la première Fête du peuple jurassien qui se déroule sur trois jours[42]. Dès le , plusieurs associations jurassiennes demandent l'homologation du drapeau jurassien par les autorités bernoises[19].

Reconnaissance

Le , les autorités bernoises proposent plusieurs articles à inscrire dans la Constitution bernoise afin de régler le problème jurassien et les revendications naissantes (nommée Livre blanc) : la reconnaissance d'un « peuple jurassien », le respect de la parité des langues dans les actes administratifs, la représentation du Jura au Conseil-Exécutif bernois et des mesures constitutionnelles de protection pour le Jura. Ces amendements passent en votation auprès de l'ensemble de la population bernoise, le , et sont acceptés par 69 089 oui contre 7 289 non[N 9] - [43].

Bien que soutenues, ces nouvelles réformes paraissent insuffisantes pour le Mouvement séparatiste jurassien. Pour rassembler tous les jurassiens sous le même objectif de l'indépendance jurassienne, Roland Béguelin se lance dans une opération de ralliement. Avec l'aide de Roger Schaffter, il reprend la chanson populaire ajoulote La Rauracienne dont ils modifient les paroles et la renomme La Nouvelle Rauracienne qui devient l'hymne des séparatistes[44] - [45]. Le , voulant montrer que le Mouvement séparatiste jurassien est une association apolitique et non-religieuse, celui-ci décide de se renommer Rassemblement jurassien (RJ)[38]. Trois jours plus tard, le Conseil-exécutif bernois publie un arrêté qui reconnait un drapeau jurassien pour la région jurassienne[19].

Les revendications de séparatisme ne faiblissent pas, et le « Comité de Moutier » venant de se dissoudre, le Conseil-exécutif bernois envisage alors la création d'un organisme pro-bernois: le , Eric Dellenbach, René Gagnebin, René Vuilleumier, Philippe Monnier et Roland Stähli fondent l'Union des patriotes jurassiens (UPJ) à Reconvilier. Cet organisme pro-bernois et antiséparatiste prône les nouveaux articles acceptés dans la Constitution bernoise et refuse toute séparation du territoire jurassien[46]. Cette même année, plusieurs associations représentant les Jurassiens vivant dans d'autres cantons sont créés. Dans la foulée, en , l'Union des patriotes jurassiens lance son journal de propagande Le Jurassien. De leur côté, les mouvements séparatistes demandent que la Confédération mette rapidement en place un plébiscite d'autodétermination du Jura. Le Conseil-exécutif bernois répondra que la mise en place d'un plébiscite d'autodétermination n'est pas du ressort de la Confédération mais bien du canton concerné au vu de la Constitution fédérale qui garantie la territorialité des cantons[19]. Tout au long de l'année, le Rassemblement jurassien organise des manifestations et actions dans différents villes et villages jurassiens. Les milieux antiséparatistes s'organisent également et se lancent dans le combat. Une pétition de l'Union des patriotes jurassiens contre la séparation jurassienne est publiée et des contre-manifestations sont organisées dans les villes et villages jurassiennes[19]. Plusieurs sections, du côté du Rassemblement jurassien mais aussi de l'Union des patriotes jurassiens, vont se former dans les différents districts et villages importants. Du côté des autorités bernoises, celles-ci annoncent leur intention de « s'opposer par tous les moyens à la séparation » et lancent un appel à la modération et à la compréhension mutuelle[19].

Dès 1955, le Rassemblement jurassien prononce l'idée de l'organisation d'une initiative, soit fédérale ou cantonale, sur l'autodétermination des sept districts jurassiens[19]. Cependant, un problème se pose : le cas du district de Laufon qui est à majorité de langue germanophone. Le Rassemblement jurassien imagine donc un statut spécial de ce district dans un éventuel futur canton[47].

Première place d'armes

L'affaire de « la place d'armes des Franches-Montagnes » va jouer un rôle de catalyseur dans la Question jurassienne. En 1956, le Département militaire, déjà intéressé depuis les années 1940 à la région des Franches-Montagnes, démarche secrètement pour l'achat de terres agricoles en vue d'implanter une place d'armes pour blindés[48]. Une fois informée, la population des vingt communes concernées manifeste son opposition et sont soutenus par la majorité des Jurassiens. Voyant la vive opposition et le contexte problématique dans la région, la Confédération abandonne le projet et revend les terres acquises au canton de Berne tout en ayant gardé un droit de préemption[49].

Première votation

Le , le Rassemblement jurassien annonce lancer une initiative cantonale « en vue d'organiser dans le Jura une consultation populaire sur le problème de l'autonomie ». L'initiative cantonale est lancée le et récolte 23 336 signatures. Elle est déposée à la Chancellerie bernoise et passe en votation populaire cantonale le [N 10]. Le Rassemblement jurassien essuie alors un échec. Dans le Jura même, l'initiative est rejetée avec 16 354 non et 15 163 oui, soit respectivement 51,9 % et 48,1 %[51]. La majorité du canton de Berne refuse l'initiative (mais le oui est en tête dans trois des sept districts jurassiens). Le Rassemblement jurassien insiste alors sur l'immigration massive d'Alémaniques au cours du XIXe siècle qui aurait influencé les votes et affirme vouloir continuer sa lutte[19]. De plus, il déclare que cette votation a été organisée selon les lois bernois qui ne sont pas avantageuses pour le peuple jurassien.

Cette votation marque déjà les différends entre les Jurassiens des districts du nord où le oui est majoritaire (Delémont : 71,9 % ; Porrentruy : 65,7 % ; Franches-Montagnes : 76 %) et les quatre autres districts où le non est majoritaire (Moutier : 67,7 % ; Courtelary : 76,2 % ; La Neuveville : 65,5 % ; Laufon : 73 %)[34].

| Question | Pour | Contre | Invalide/

blanc |

Total | Inscrits | Partici-

pation |

Résultat | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Votes | % | Votes | % | ||||||

| « Acceptez-vous l'initiative populaire cantonale « en vue d'organiser dans le Jura une consultation populaire sur le problème de l'autonomie »? » | 23 130 | 20,6 | 89 141 | 79,4 | ? | ? | ? | ? | Rejetée |

| Source : Le Quotidien jurassien[52] | |||||||||

Malgré l'échec, le Rassemblement jurassien ne renonce pas. Les dirigeants (principalement Roland Béguelin) procèdent à un travail de restructuration de l'association. Ils décident d'organiser plus de manifestations, d'actions et mise résolument sur la jeunesse. Dès l'année , le groupement prévoit de lancer quatre autres initiatives cantonales en vue d'améliorer les conditions des jurassiens[19].

La même année, le député PDC au Grand Conseil bernois Jean Wilhelm (de courant séparatiste), ayant critiqué les deux représentants du Jura au Conseil-exécutif bernois (à savoir Virgile Moine et Henri Huber) est suspendu de la Députation jurassienne dont plusieurs manifestations contre cette décision s'organisent. La même année, le député PAB au Grand-Conseil bernois Hans Tschumi (de courant antiséparatiste) et le président du Rassemblement jurassien André Francillon se portent candidats à l'élection du siège jurassien au Conseil-exécutif bernois. Les milieux séparatistes et antiséparatistes lancent alors une campagne pour leur candidat. Hans Tschumi est finalement élu le . Néanmoins, Hans Tschumi s'excusera d'avoir lancé « l'Affaire Moeckli » en 1947[19].

Sous l'impulsion de Roland Béguelin, l'Association suisse des Amis du Jura Libre (SAJL) est créée le . Celle-ci regroupe des membres non-Jurassiens de l'arc Lémanique et a pour but de sensibiliser les notables et intellectuels romands sur la Question jurassienne par des conférences et des appels[53].

Le , sous l'impulsion de Marcel Brêchet et Michel Gury, nait un groupe formé par la jeunesse séparatiste du Rassemblement jurassien : le Groupe Bélier[54] - [55].

Deuxième place d'armes

En , le département militaire revient sur son idée de s'implanter aux Franches-Montagnes. Cette fois, l'armée veut y développer un centre militaire du cheval et une place d'armes pour la cavalerie. Pour se faire, le canton de Berne revend les terres concernées à la Confédération. La population locale, ayant déjà manifesté son opposition à la place d'arme six ans auparavant, se sent trahie par les autorités fédérales et le Conseil-exécutif bernois[56] - [49]. Les séparatistes utilisent cette affaire pour démontrer que le canton de Berne ne fait rien face à la Confédération pour défendre la volonté des Jurassiens[N 11]. C'est dans ce contexte de tensions que nait le Front de Libération jurassien (FLJ). Les 2 et 3 septembre 1962 apparaissent les premiers tags FLJ, peints en rouge, sur trois écussons bernois et trois grands panneaux de signalisation à Aesch, Brislach, Lucelle (de), sur la sentinelle des Rangiers et sur deux panneaux de chantiers à Moutier[57] - [58] - [59].

Affaire « Berberat », attentats et actions

Le Conseil-exécutif bernois considérant le séparatisme jurassien clos, décide de prendre des mesures contre toute personne suspecte d'être favorable à l'autonomie du Jura. En , le premier-lieutenant de l'armée suisse, Romain Berberat, prononce un discours (en civil) lors de la Fête du peuple jurassien en tant que porte-parole des Jurassiens de l'extérieur. Le , Romain Berberat se fait retirer son grade militaire par le Département militaire pour ces opinions. Le Rassemblement jurassien dénonce cet acte qu'il qualifie « d'illégal et contraire à la Constitution » et dépose plusieurs pétitions demandant la réhabilitation de Romain Berberat, ainsi que la démission de Virgile Moine[60] - [61].

Le , le Front de libération jurassien boute le feu à la baraque militaire de Goumois. Des tags FLJ et « Vive Berberaz » seront retrouvés sur les murs de soubassement[62].

Le , l'Association des Jurassiens de l'extérieur est créée. Celle-ci regroupe toutes les sections cantonales des Jurassiens s'étant établis dans d'autres cantons. En réponse, les antiséparatistes créent l'Association des Jurassiens bernois de l'extérieur l'année suivante. Le 24 mars de la même année, c'est l'Association féminine pour la défense du Jura qui est créée[63].

Le , le baraquement militaire de Bourrignon est incendié par le Front de Libération jurassien et un mois plus tard, c'est la ferme des «Joux Derrière», à Montfaucon sur les terres de la future place d'armes, qui est incendiée[64] - [65]. Le , la ferme «Sous-la-Côte» subit le même sort[66]. Le , à la suite des incendies du Front de Libération jurassien, le Comité jurassien de vigilance démocratique est créé[67]. Il s'agit d'une formation qui se veut indépendante de l'Union des Patriotes jurassiens, bien que ses dirigeants soient membres de cette dernière. Ce comité soutient la nouvelle place d'arme dans les Franches-Montagnes et prétend que les actes du Front de libération jurassien sont commandés par le Rassemblement jurassien[68]. Le Front de libération jurassien se tourne ensuite vers les attentats à l'explosif avec l'explosion du chalet du Mont-Soleil le , l'explosion de la scierie de Marc Houmard le , l'explosion des voies des CFF à Studen le et l'explosion de la banque cantonale bernoise de Delémont le [69] - [70]. Plusieurs associations séparatistes jurassiennes, antiséparatistes bernoises et le Conseil-exécutif bernois condamnent ces actes[19]. Fin , la police arrête les membres du Front de Libération jurassien : Jean-Marie Joset, Marcel Boillat et Pierre Dériaz[71] - [72].

De son côté, les jeunes membres du Groupe Bélier, lancent également des actions : dans la nuit du au , 60 jeunes ont distribués 300 000 tracts, rédigés en allemand, dans les villages du canton de Berne. Le , ce sont 10 000 tracts qui sont distribués dans la ville de Berne afin d'inviter les bernois à répondre favorablement à l'appel du conseiller fédéral Friedrich Traugott Wahlen qui désirait l'ouverture de pourparlers entre Berne et le Jura[73].

Le , au pied de la statue de la sentinelle des Rangiers, au col des Rangiers, la commémoration des anciens mobilisés des guerres de 1914-1918 et de 1939-1945 est interrompue par environ 6 000 ou 7 000 manifestants séparatistes[74]. Le conseiller fédéral Paul Chaudet et le conseiller d'État bernois Virgile Moine ne peuvent pas terminer leurs discours et sont copieusement injuriés. La même année, la Députation jurassienne demande la mise en place d'un plébiscite sur la séparation du Jura afin d'en finir avec la question jurassienne[75].

Depuis le début des années 1960, la Députation jurassienne défend l'idée d'organiser un plébiscite sur l'autonomie jurassienne. Cependant, en , le Rassemblement jurassien répond ne pas soutenir cette démarche car, selon eux, l'organisateur d'un tel plébiscite ne doit pas être le canton de Berne, contre lequel les séparatistes se battent, mais la Confédération. De plus, le Rassemblement jurassien revendique le droit de vote de tous les Jurassiens vivant à l'extérieur. Il rajoute que l'organisation d'un tel plébiscite par le canton de Berne ne sera qu'une copie de la votation populaire du et, de ce fait, le Rassemblement jurassien appellera les Jurassiens à le boycotter et ignorer le résultat[19]. Le est créé le Mouvement universitaire jurassien (MUJ). Ce mouvement, fondé à l'origine afin de réagir au refus du Conseil d'État vaudois de laisser les séparatistes jurassiens participer à l'Exposition nationale de 1964, regroupe les étudiants jurassiens séparatistes des universités romandes[76].

Dès le printemps , d'autres d'attentats, signés par le Front de libération jurassien, ont lieu dans le Jura. Comme les membres fondateurs sont emprisonnés, la police recherche les coupables[77]. Il s'agit de Jean-Baptiste Hennin et Imier Cattin qui sont arrêtés en juin [78]. Le , la cour pénale fédérale condamne les trois premiers membre du Front de libération jurassien[79] - [80] - [81]. Dans le courant de la même année, l'Europe célèbre le 150e anniversaire du Congrès de Vienne. Les milieux séparatistes organisent des contre-manifestations aux festivités bernoises dans diverses communes[19]. C'est dans ce contexte que Paul Gehler crée un groupe de jeunes antiséparatistes nommé, Jeunesses civiques du Jura[82]. À la fin de l'année, plusieurs voix, autant séparatistes que politiques. demanderont une médiation organisée par la Confédération au sujet du problème jurassien mais les autorités bernoises estiment que ce problème est du ressort du canton et non de l'État fédéral[19].

Le , le Conseil-exécutif bernois présente un plan destiné à résoudre le problème jurassien: celui-ci stipule que si les négociations autour d'un statut d'autonomie échouent, il y aurait une possibilité d'organiser un plébiscite donnant la possibilité au peuple jurassien de déclarer clairement s'il entend rester dans le canton de Berne ou s'il préfère former un nouveau canton. Par cette annonce, l'Union des patriotes jurassiens se désolidarise de la Députation jurassienne et déclare être prêt à contrer tout plébiscite. De leur côté, les milieux séparatistes estiment qu'un plébiscite ne peut régler la Question jurassienne et insiste sur une médiation fédérale[19]. Avec l'éventuelle organisation d'un plébiscite, les habitants du district germanophone de Laufon décident de saisir la chance. De ce fait, un mouvement séparatiste bâlois Laufen zu Basel y est créé. Ce mouvement souhaite le rattachement de son district au canton voisin de Bâle-Campagne. Le Rassemblement jurassien revoit donc ses objectifs et admet l'idée d'un canton du Jura à six districts francophones et abandonne l'intégration de celui de Laufon. Il reconnaît le droit de libre-disposition du district laufonnais et souhaite que ceux-ci puissent également se prononcer en leur faveur[50]. Finalement, la même année, le Département militaire abandonne toute implantation d'une place d'armes aux Franches-Montagnes. Les terrains sont restitués aux communes de Lajoux, des Genevez et de Montfaucon[56]. Le Département militaire va donc trouver d'autres terrain en Ajoie, sur le territoire de la commune de Bure. Contrairement à la place d'armes des Franches-Montagnes, qui avait fait beaucoup de bruit, celle-ci fut acceptée par la population ajoulote car elle était encore assez indécise concernant la question du séparatisme jurassien[49].

Dispositions constitutionnelles relatives au Jura

Les négociations commencent donc sur la mise en place d'un statut d'autonomie pour le Jura au sein du canton de Berne. Le , le Conseil-exécutif bernois crée la « Commission des Vingt-quatre », composée de douze membres bernois et douze jurassiens, dont son but est de dresser une liste des revendications jurassiennes. Le rapport de cette commission est présenté le . Cependant, les mouvements séparatistes restant méfiant, ignorent ce rapport et continuent leurs actions (comme le Groupe Bélier qui se barricade dans la préfecture de Delémont le ). Sous pression entre les séparatistes et antiséparatistes, le Conseil-exécutif bernois est contraint de déposer au Grand Conseil bernois, le , une disposition constitutionnelle rendant possible l'organisation d'un plébiscite dans le Jura. Mais, étant toujours certain qu'un statut d'autonomie est la bonne solution, le Conseil-exécutif bernois demande de l'aide de la Confédération. Cette dernière crée, le , la « Commission des bons offices » (nommée aussi « Commission Petitpierre »), composée de Max Petitpierre, Friedrich Traugott Wahlen, Pierre Graber et Raymond Broger, chargée d'amener les parties à une entente. Le premier rapport de la « Commission des bons offices » du évoque « le rassemblement des Jurassiens de toutes tendances, à un large statut d'autonomie qui serait obtenu, voir imposé au canton de Berne ». Les mouvements séparatistes refusent de rentrer en contact avec cette deuxième commission car les membres de celle-ci ont été nommés par le Conseil-exécutif bernois[47]. De plus, craignant qu'un plébiscite engendre la partition du territoire (entre le Jura-nord et le Jura-sud), les mouvements séparatistes refusent ce rapport[83]. Au vu de l'impasse du projet du statut d'autonomie, le Grand Conseil bernois accepte finalement, le , la proposition du Conseil-exécutif bernois rendant possible l'organisation d'un plébiscite dans le Jura. Néanmoins, le Rassemblement jurassien refuse ce plébiscite car il estime que celui-ci doit être organiser par la Confédération et non par « la puissance dominante dont il faudrait pouvoir se séparer », à savoir, le canton de Berne. Le Rassemblement jurassien estime que les résultats seront favorables au Conseil-exécutif bernois et non aux séparatistes. De plus, ce plébiscite est refusé par crainte que cela engendre la partition du territoire jurassien. Cependant, fin 1969, le Rassemblement jurassien change d'avis et approuve l'additif constitutionnel tel que présenté par le Conseil-exécutif bernois[84]. Ce changement d'opinion est dû au fait que le plébiscite présente une chance, à ne pas manquer, aux Jurassiens d'user leur doit de libre disposition quitte à perdre du partie du territoire historique :

« Le plan bernois doit être approuvé malgré tout, car il donne aux Jurassiens le droit de libre disposition. C'est une étape à ne pas manquer, même si nous ne sommes pas d'accord avec les modalités d'application du scrutin d'autodétermination. »

— Roland Béguelin, secrétaire général du Rassemblement jurassien

Face à l'acharnement entre les milieux séparatistes et antiséparatistes, le Mouvement pour l'unité du Jura, parti neutre, apparaît durant l'été 1969. Cette « Troisième Force » se refuse toute partition du Jura et prône l'octroi d'un large statut d’autonomie du Jura dans le cadre du canton de Berne. Il appelle à voter blanc à ce plébiscite. Mais elle n'a qu'un faible impact pendant cette période et la plupart de ses membres sont dénigrés par l'une ou l'autre partie du conflit et qualifiés de « traîtres »[85] - [19]. Avec son idée d’autonomie jurassienne au sein du canton de Berne, le MUJ trouve une certaine audience auprès de la « Commission des bons offices » qui reprend la plupart de ses propositions pour la publication de son prochain deuxième rapport.

L'additif constitutionnel passe alors en votation populaire cantonale et est accepté le [N 12].

| Question | Pour | Contre | Invalide/

blanc |

Total | Inscrits | Partici-

pation |

Résultat | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Votes | % | Votes | % | ||||||

| « Acceptez-vous l'additif sur les nouvelles dispositions constitutionnelles relatives au Jura ? » | 90 358 | 86,47 | 14 133 | 13,53 | ? | ? | ? | ? | Acceptée |

| Source : Tribunal fédéral[86] - [87] | |||||||||

De 1970 à 1979

Publié le , l'additif détermine les modalités d'une procédure d'autodétermination dans le Jura en trois étapes de « votation en cascade », appelée « plébiscites jurassiens »[19]:

Additif sur les nouvelles dispositions constitutionnelles relatives au Jura

|

Le , la « Commission des bons offices » publie son deuxième rapport qui repropose un statut d'autonomie pour le Jura. Les relations s'étant détériorées, le Rassemblement jurassien le refuse également et demande la dissolution de ladite commission[N 13] - [88].

Au début de l'année , les nouveaux projets de construction des routes nationales sont publiés. Alors que le peuple jurassien demande, depuis bientôt 30 ans, la construction d'une autoroute « Transjurane » à travers le Jura, cette région est mise à l'écart[89]. 2 000 séparatistes manifeste contre cette décision, le à Berne. Ceux-ci coulent du goudron dans les rails de trams de la vieille-ville[34]. Le de la même année, l'ambassade de Suisse à Paris est occupée par une trentaine de jeunes Bélier[N 14]. De leur côté, le , les autorités bernoises publient leur Rapport-Jura décrivant le statut du Jura au sein du canton de Berne si le non viendrait à sortir lors du plébiscite jurassien. Applaudi par les antiséparatistes, il est dénoncé par les séparatistes[19].

Le , Jeunesses civiques du Jura bernois se renomme en Groupe Sanglier afin de s'élargir à l'ensemble des jeunes antiséparatistes du Jura[82]. Le , c'est l'Union des patriotes jurassiens se renomme Force démocratique et regroupe tous les groupes et organisations antiséparatistes[N 15] - [90].

Dans la nuit du au , trois jeunes hissent un drapeau jurassien aux abords de la route cantonale à Boncourt. Un voisin antiséparatiste tire au pistolet dans le dos d'un des jeunes, Maurice Wicht (25 ans)[N 16] - [92].

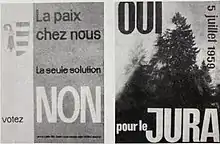

Les mouvements séparatistes appellent à voter oui, les mouvements antiséparatistes prône le non et les mouvements de troisième force demande de voter blanc.

Premier plébiscite

Affiche en faveur du non.

Affiche en faveur du non. Affiche en faveur du oui.

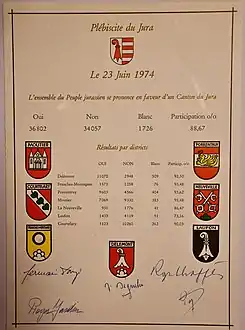

Affiche en faveur du oui. Feuille officielle des résultats du premier plébiscite.

Feuille officielle des résultats du premier plébiscite.

Le premier plébiscite, qui propose la création d'un nouveau canton, est fixé aux et et les vagues d'intimidation séparatistes et antiséparatistes sont limitées lors de ce vote. Le dimanche soir, une majorité se dégage en faveur de la création d'un nouveau canton[93].

Si, dans les trois districts du nord, Delémont, Porrentruy et les Franches-Montagnes, le oui est largement majoritaire, c'est l'inverse qui se produit dans les trois districts du sud, Moutier, Courtelary et La Neuveville ainsi que le Laufonnais[N 17].

| Question | Districts concernés | Pour | Contre | Blancs | Nuls | Total | Inscrits | Participation | Résultat | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Votes | % | Votes | % | ||||||||

| « Voulez-vous former un nouveau canton ? » | 11 070 | 79 % | 2 948 | 21 % | 509 | 19 | 14 546 | ? | 92,50 | Acceptée | |

| 3 573 | 77 % | 1 058 | 23 % | 76 | 10 | 4 717 | ? | 93,48 | Acceptée | ||

| 9 603 | 68 % | 4 566 | 32 % | 404 | 34 | 14 607 | ? | 93,62 | Acceptée | ||

| 7 069 | 43 % | 9 330 | 57 % | 383 | 20 | 16 802 | ? | 91,48 | Refusée | ||

| 931 | 34 % | 1 776 | 66 % | 41 | 1 | 2 749 | ? | 86,47 | Refusée | ||

| 1 433 | 26 % | 4 119 | 74 % | 51 | 5 | 5 608 | ? | 73,16 | Refusée | ||

| 3 123 | 23 % | 10 260 | 77 % | 262 | 26 | 13 671 | ? | 90,03 | Refusée | ||

| Total | 36 802 | 51,94% | 34 057 | 48,06% | 1 726 | 115 | 72 611 | ? | 88,67 | Acceptée | |

| Source : Feuille officielle des résultats du premier plébiscite () | |||||||||||

Les séparatistes calment le jeu en espérant que les pro-bernois accepteront de travailler à la construction du nouveau canton. Cependant, dès le lendemain, les antiséparatistes engagent les procédures afin d'organiser, par le biais d'initiatives, le deuxième plébiscite dans les districts méridionaux où le non fut majoritaire (Moutier, Courtelary et La Neuveville)[19]. De son côté, le groupe Action pour un Laufonnais indépendant et fort déclare que le non du Laufonnais n'est pas une reconnaissance de fidélité à Berne. Ceux-ci constituent, le , l'Association pour un Laufonnais indépendant dans le but de lancer une initiative pour se rattacher à un autre canton alémanique et ne pas rester une enclave bernoise[94].

Le , désirant sensibiliser les femmes antiséparatistes dans le combat, Geneviève Aubry fonde le Groupement féminin de Force démocratiquedhs (GFFD) à Reconvilier[95].

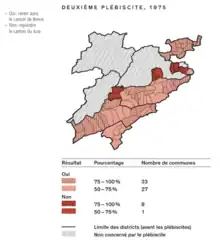

Deuxième plébiscite

Le , l'organisation antiséparatiste Force démocratique dépose les initiatives (avec 16 067 signatures[N 18]) afin organiser le deuxième plébiscite. Ce dernier doit déterminer si les trois districts francophones qui ont voté non restent dans le canton de Berne ou suivent les trois districts du nord pour créer un nouveau canton du Jura. Le Grand Conseil bernois, voulant au plus vite terminer la Question jurassienne, décide de fixer la date du deuxième plébiscite pour le de la même année. Les milieux séparatistes refusent cette date estimée trop hâtive[19].

Le , un groupe de jeunes séparatistes vivant dans les districts jurassiens sud créent le Groupement autonomiste Jeunesse-Sud. Trois jours plus tard, une nouvelle initiative, proposant la création d'un demi-canton composé du Jura-Sud, est déposée (avec 28 501 signatures)[96] - [97].

Le , la décision du Grand Conseil bernois d'agender le deuxième plébiscite au est cassée par le Tribunal fédéral[19]

Le , Force démocratique dépose, à nouveau, de nouvelles initiatives (avec 19 761 signatures[N 19]) afin organiser le deuxième plébiscite dans les districts de Moutier, Courtelary et La Neuveville[96]. Le Grand Conseil bernois fixe la votation au [19].

Le est fondé le groupe Jura-Sud autonome. Celui-ci a pour but de créer un demi-canton composé du Jura-Sud. Ce groupe aura le soutien du Rassemblent jurassien qui annonce, que si les trois districts concernés par le deuxième plébiscite restent bernois, l'engagent, devant notaire, à faire inscrire dans la Constitution du canton du Jura le droit du Jura-Sud à se constituer en demi-canton et le droit du Laufonnais à rejoindre le canton alémanique de son choix[19]. Le , la commission du district de Laufon dépose une initiative (avec 3 312 signatures) pour l'organisation d'une votation sur la question : « Voulez-vous que le district de Laufon - sous réserve de rattachement à un canton voisin - continue à faire partie du canton de Berne ? »[50].

Une nouvelle vague de violence s'installe lors de la mise en place du deuxième plébiscite, émaillée de manifestations, rassemblements et attentats. Ces actions séparatistes sont centrées sur des saccages d'appartements et attaques à l'explosif[N 20]. Lors du plébiscite du , les districts de Moutier, Courtelary et La Neuveville décident de demeurer dans le canton de Berne. Dès lors, le futur canton du Jura ne sera formé que des trois districts nord de Delémont, Porrentrux et des Franches-Montagnes.

| Question | Districts concernés | Pour | Contre | Blanc/Nul | Total | Inscrits | Participation | Résultat | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Votes | % | Votes | % | |||||||

| « Voulez-vous continuer à faire partie du canton de Berne ? » | 9 947 | 56 % | 7 740 | 44 % | 113 | 17 800 | ? | 96,02 | Aceptée | |

| 1 927 | 65 % | 997 | 35 % | 28 | 2 952 | ? | 91,48 | Aceptée | ||

| 10 802 | 76 % | 3 268 | 24 % | 115 | 14 185 | ? | 93,13 | Aceptée | ||

| Source: Chronologie jurassienne[19] | ||||||||||

Au lendemain de la votation, plusieurs manifestations de protestation et incidents entre séparatistes et antiséparatistes se produisirent après les résultats. Le Rassemblement jurassien juge le deuxième plébiscite comme « un système criminel de plébiscites en cascade » et affirme reprendre son combat. Le groupement dépose également des recours contre le deuxième plébiscite, qui seront rejetés par le Conseil fédéral[96]. Les antiséparatistes et Force démocratique annoncent ne pas se démobiliser et appellent aux séparatistes de reconnaitre ce résultat. Le Mouvement pour l'Unité du Jura affirme que « l'heure n'est pas aux règlements de comptes »[19]. Le , le Conseil-exécutif bernois décide, vu le résultat du deuxième plébiscite, de ne pas faire passer en votation l'idée de création d'un demi-canton composé du Jura[98].

Le , Georges Droz fonde, à Tavannes, le mouvement autonomiste pour le Sud du Jura Unité jurassienne (UJ). Son but est de réunir les séparatistes demeurant dans le Jura méridional, à la suite des deux plébiscites de 1974 et 1975[99].

Les tensions sont explosives en cette période surtout à Moutier où, le , quatre-vingts grenadiers de la police bernoise sont appelés à la rescousse afin d'affronter les séparatistes présents en masse dans les rues. Ces échauffourées engendrent seize blessés et des dégâts importants[19].

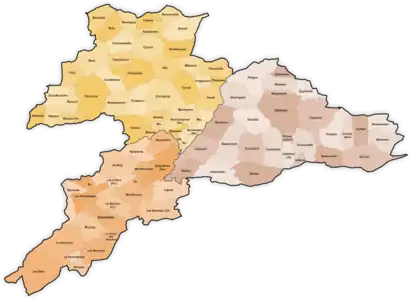

Troisième plébiscite

Durant toute l'année 1975, de nombreuses manifestions, bagarres, attentats et autres actions de séparatistes et d'antiséparatistes ont lieu dans l'ensemble du territoire de la partie sud du Jura donnant souvent lieux à de graves incidents et de nombreux blessés[19]. Par la suite, les séparatistes engagent les procédures afin d'organiser, par le biais de référendums, un troisième plébiscite dans les communes bernoises concernées. En réponse à cela, les antiséparatistes lancent également les procédures afin d'organiser un troisième plébiscite dans les communes concernées ayant une majorité pro-bernoise. En effet, selon les modalités de l'additif constitutionnel du , un troisième plébiscite ne peut être organiser que dans les communes se situant le long de la nouvelle frontière cantonale entre le futur canton du Jura et celui de Berne. Celles-ci, par référendum, peuvent choisir de rester ou non dans le canton de Berne, tandis que les communes des trois districts séparatistes limitrophes du canton de Berne pourront choisir de rester dans le canton de Berne[100].

Sept communes demandent de pouvoir revoter sur leur appartenance cantonale : Corban, Courchapoix, Châtillon, Rossemaison, Les Genevez, Lajoux et Vellerat[N 21]. Le vote est fixé au . À cette date, les sept communes votent toutes en faveur de leur rattachement au canton du Jura. Cependant, le Conseil fédéral informe les communes concernées que la votation devra être répétée. Le , le Rassemblement jurassien organise un plébiscite sauvage dans la commune de Bellelay qui sera favorable au Jura à 51,39 %. Le , les sept mêmes communes précédentes, ainsi que celles de Courrendlin, de Mervelier, de Moutier, de Perrefitte, de Grandval, de La Scheulte, de Roches, de Roggenbourg et d'Ederswiler[N 22]demandent, à nouveau, de pouvoir revoter sur leur appartenance cantonale. Les votations sont organisées le et et le [101]. Parmi ces seize communes, deux posent un problème : Vellerat et Ederswiler (la première possède une population à majorité séparatiste et la deuxième possède une population à majorité germanophone). Ces deux communes, ne se trouvant pas le long de la future frontière cantonale, leurs demandes ont donc été rejetées. Cependant, ces deux communes décident d'organiser, quand même, une votation non officielle, dite « sauvage »[102].

Des échauffourées se reproduisent pendant le troisième plébiscite à Moutier entre séparatistes et forces de l'ordre, (nommées par la suite les « évènements de Moutier ») entre le 1er et le 8 septembre. Durant ce laps de temps, la ville est littéralement occupée par les séparatistes qui finissent par être délogés de manière musclée par les forces de l'ordre[N 23].

Le : dix communes votent (à savoir : Châtillon, Corban, Courchapoix, Courrendlin, Les Genevez, Grandval, Moutier, Perrefitte, Rossemaison et Rebévelier).

Le : trois communes votent (à savoir : Lajoux, Mervelier et La Scheulte) et une commune vote inofficiellement (à savoir : Vellerat)[103].

Le : une commune vote (à savoir : Roggenbourg).

Le : une commune vote inofficiellement (à savoir : Ederswiler)[104] - [105].

Finalement[100] :

- 8 communes votent leur rattachement au nouveau canton du Jura : Châtillon, Corban, Courchapoix, Courrendlin, Mervelier et Rossemaison quittent le district de Moutier et rejoignent celui de Delémont, Lajoux et Les Genevez rejoignent le district des Franches-Montagnes ;

- 2 communes rejoignent le canton de Berne en quittant le district de Delémont : Rebévelier rejoint le district de Moutier alors que Roggenbourg rejoint le district de Laufon;

- 4 communes confirment leur appartenance au canton de Berne : Grandval, Moutier, Perrefitte et La Scheulte et restent dans le district de Moutier;

- Les résultats de Vellerat (favorable au rattachement au canton du Jura) et d'Ederswiler (favorable au rattachement au district de Laufon) ne sont pas pris en compte car il s'agit de votations inofficielles, dites « sauvages ».

| Question | Communes concernées | Dates | Pour | Contre | Blanc | Total | Inscrits | Participation | Résultat | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Votes | % | Votes | % | ||||||||

| « Voulez-vous continuer à faire partie du canton de Berne ? » | 7 septembre | 16 | 9,8% | 148 | 90,2% | ? | ? | ? | ? | Refusée | |

| 7 septembre | 6 | 3,1% | 193 | 96,9% | ? | ? | ? | ? | Refusée | ||

| 7 septembre | 0 | 0% | 179 | 100% | ? | ? | ? | ? | Refusée | ||

| 7 septembre | 563 | 38,9% | 881 | 61,1% | ? | ? | ? | ? | Refusée | ||

| 7 septembre | 6 | 2,6% | 223 | 97,4% | ? | ? | ? | ? | Refusée | ||

| 7 septembre | 151 | 99,3% | 1 | 0,7% | ? | ? | ? | ? | Acceptée | ||

| 7 septembre | 2 540 | 54,1% | 2 151 | 45,9% | ? | ? | ? | ? | Acceptée | ||

| 7 septembre | 167 | 99,4% | 1 | 0,6% | ? | ? | ? | ? | Acceptée | ||

| 7 septembre | 6 | 3,3% | 177 | 96,7% | ? | ? | ? | ? | Refusée | ||

| 7 septembre | 19 | 82,6% | 4 | 17,4% | ? | ? | ? | ? | Acceptée | ||

| 14 septembre | 11 | 4,2% | 251 | 95,8% | ? | ? | ? | ? | Refusée | ||

| 14 septembre | 19 | 7,3% | 243 | 92,7% | ? | ? | ? | ? | Refusée | ||

| 14 septembre | 20 | 74,1% | 7 | 25,9% | ? | ? | ? | ? | Acceptée | ||

| 19 octobre | 97 | 90,7% | 10 | 9,3% | ? | ? | ? | ? | Acceptée | ||

| 14 septembre | 0 | 0% | 29 | 100% | ? | ? | ? | ? | Refusée | ||

| 26 octobre | 78 | 89,7% | 9 | 10,3% | ? | ? | ? | ? | Acceptée | ||

Deuxième plébiscite (Laufon)

Le , les habitants du district de Laufon décident, par votation populaire, de rester dans le canton de Berne afin de mettre en route les démarches à son rattachement à un autre canton[94].

| Question | District concerné | Pour | Contre | Invalide/

blanc |

Total | Inscrits | Partici-

pation |

Résultat | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Votes | % | Votes | % | |||||||

| « Voulez-vous que le district de Laufon - sous réserve de rattachement à un canton voisin - continue à faire partie du canton de Berne ? » | ? | 57% | ? | 43% | ? | ? | ? | ? | Acceptée | |

Fin de la Troisième force

En , le Mouvement pour l'Unité du Jura, qui avait appelé à rejeter les initiatives antiséparatistes demandant de rester au sein du canton de Berne en 1975 (dans le but de s’opposer à une division du Jura) est à présent définitivement marginalisé et sans influence. La troisième force disparaît[85].

Avenir de Laufon

Le , les citoyens du Laufonnais élisent pour la première fois de manière directe les vingt-six membres de la Commission de district, qui comprend désormais douze démocrates-chrétiens, huit radicaux, deux socialistes, deux personnes hors partis et deux représentants de mouvements locaux. La Commission, élue pour six ans, a pour mission de travailler sur l'avenir du district en examinant à la fois un statut spécial au sein du canton de Berne et un rattachement à l'un des trois cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville ou Soleure[106]. Il s'agit de la première représentation de district élue par le peuple en Suisse[107].

Dans un premier temps, seul le canton de Bâle-Ville se montre réellement intéressé à accueillir le district de Laufon. C'est la position de Bâle-Ville qui pousse les deux autres cantons à se déclarer également en faveur d'un rattachement du district, Bâle-Campagne parce que le conseil d'État craint qu'une union du Laufonnais avec Bâle-Ville ne remette sur la table la question d'une fusion des deux Bâle et Soleure parce que le canton a peur que cela conduise ensuite ses propres enclaves situées à la frontières françaises à vouloir changer de canton[108].

Organisation du futur canton

À la suite des résultats favorables pour la création d'une République et Canton du Jura, l'Assemblée constituante jurassienne est créée pour élaborer la Constitution du nouveau canton. L'Assemblée constituante jurassienne est élue par la population jurassienne le : elle est composée de 50 députés[N 24] La séance inaugurale à lieu le à l'église Saint-Marcel de Delémont. Le lendemain, la session constitutive à lieu à l'aula du lycée cantonal de Porrentruy. Durant cette séance, François Lachat est élu président, Roland Béguelin et Gabriel Roy vice-présidents[109] - [110] - [111].

Le , l'Assemblée constituante jurassienne présente la future constitution jurassienne composée de 138 articles. L'un des articles les plus importants est l'article no 138 stipulant « La République et Canton du Jura peut accueillir toute partie du territoire jurassien directement concerné par le scrutin du 23 juin 1974 si cette partie s'est régulièrement séparée au regard du droit fédéral et du droit du canton intéressé »[112]. Décrié par les antiséparatistes et le Conseil-exécutif bernois cet article fera rompre les relations entre les autorités bernoises et l'Assemblée constituante jurassienne.

La constitution jurassienne est acceptée, en votation, par la population jurassienne le par 27 061 oui contre 5 749 non. À la même date, le peuple jurassien, par 26 942 oui contre 5 879 non, confient le mandat à l'Assemblée constituante jurassienne de créer la législation cantonale et de veiller aux intérêts du canton en formation[113].

Les Constitutions

Dans le courant du mois de , le Conseil-exécutif bernois annonce au Grand conseil bernois vouloir supprimer la notion de « peuple jurassien » de la Constitution bernoise. Plusieurs séparatistes manifestent le à Moutier contre cette décision[19] - [52]. Les 1 000 personnes présentes sont repoussées par les grenadiers bernois[114]. Finalement, le , le Grand conseil bernois décide de supprimer la notion de « peuple jurassien » dans sa constitution[115].

Le , les deux chambres fédérales acceptent la nouvelle Constitution du canton du Jura, excepté l'article 138 qui ne bénéficie pas de la garantie fédérale, en raison de son « incompatibilité avec l'esprit de solidarité fédérale »[116]. Une votation fédérale peut alors être organisée. L'arrêté fédéral sur la création d'un canton du Jura est publié le [19].

Première votation de Laufon

À la suite des discussions avec les différents cantons, la Commission de district de Laufon décide de soumettre la question au corps électoral[108]. Pour ce faire, elle lance une l'initiative populaire posant la question suivante « Voulez-vous engager la procédure de rattachement du district de Laufon à un canton voisin ? » et qui est déposée, à la chancellerie cantonale bernoise, le avec 4 960 signatures, soit 61,3 % du corps électoral de Laufon[117]. L'initiative est validée par le Grand Conseil bernois le par 141 voix, sans opposition[118]. Les Laufonnais acceptent l'initiative le [119] - [94].

| Question | Pour | Contre | Invalide/

blanc |

Total | Inscrits | Partici-

pation |

Résultat | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Votes | % | Votes | % | ||||||

| « Voulez-vous engager la procédure de rattachement du district de Laufon à un canton voisin ? » | 4 164 | 65,08 | 2 234 | 34,92 | ? | ? | ? | 79% | Acceptée |

| Source : Journal de Genève[119] | |||||||||

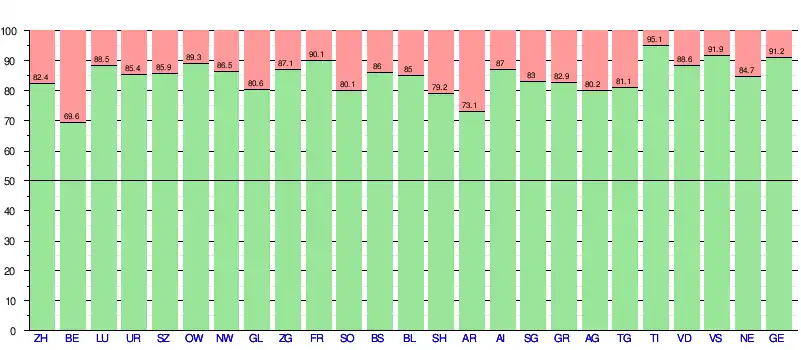

Votation fédérale

Le , le Conseil fédéral (Kurt Furgler), le Conseil-exécutif bernois (Ernst Jaberg) et l'Assemblée constituante jurassienne (François Lachat) signent l'accord de répartition des biens entre le canton de Berne et le futur canton du Jura[120].

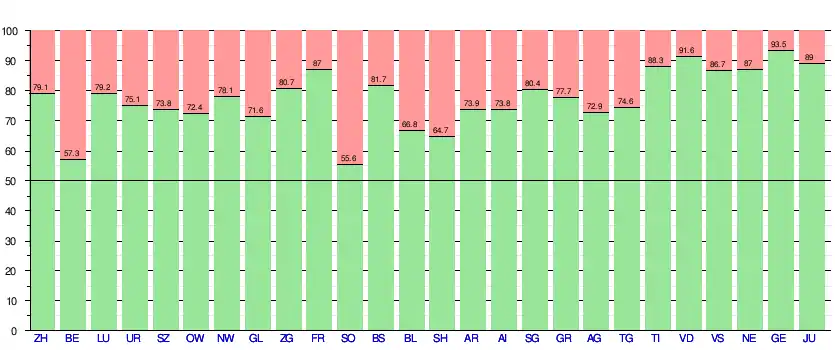

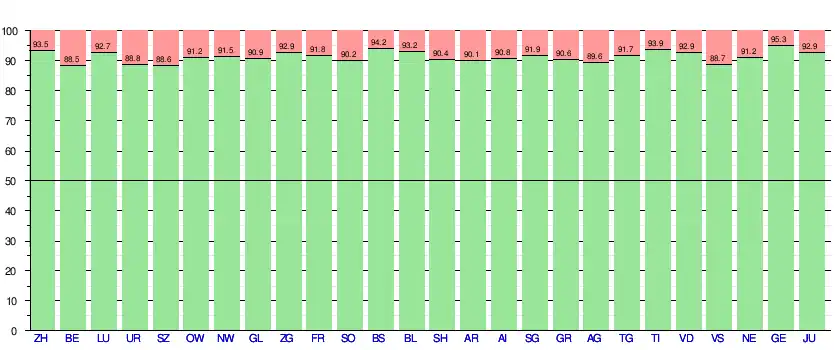

Afin d'accueillir un nouveau canton au sein de la Confédération, il faut modifier l'article 1er de la Constitution fédérale contenant la liste des cantons suisses; de ce fait, un référendum constitutionnel obligatoire, nécessitant l'accord de la majorité du peuple et des cantons suisses, est organisé le . Lors de ce référendum no 288, une majorité de 82,3 % des électeurs de tous les cantons vote en faveur de la création du nouveau canton du Jura et 22 cantons sur 22 (soit 100 %) l'acceptent également[121].

| Question | Pour | Contre | Invalide/

blanc |

Total | Inscrits | Partici-

pation |

Cantons pour | Cantons contre | Résultat | ||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Votes | % | Votes | % | Entiers | Demi | Entiers | Demi | ||||||||||||||||||

| « Acceptez-vous l'arrête fédéral du 9 mars 1978 sur la modification constitutionnelle fédérale sur création d'une République et Canton du Jura ? » | 1 309 841 | 82.3 | 281 873 | 17.7 | 26 749 | 1 618 463 | 3 848 961 | 42.04 % | 19 | 6 | 0 | 0 | Acceptée | ||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

| source : Chancellerie fédérale [122] - [123] - [124] | |||||||||||||||||||||||||

Le jour même, plusieurs milliers de jurassiens rejoignent Delémont où les résultats sont donnés depuis le parvis de l'Hôtel-de-Ville par François Lachat, Germain Donzé et Roland Béguelin. Côté pro-bernois, le Groupe Sanglier disparait notamment en raison de quelques manifestations ayant mal tourné[82].

Élections

.jpg.webp)

C'est dès que les élections cantonales ont été annoncées, que les tensions entre les partis politiques et le Rassemblement jurassien émergent. En effet, le mouvement séparatiste a pour objectif d'assurer la construction d'un État de combat jurassien prêt à tout pour « récupérer » les districts restés bernois. Pour ce faire, le Rassemblement jurassien demande à la population d'élire un gouvernement composé de la « coalition du 23 juin », c'est-à-dire deux PDC, un socialiste, un PCSI et un radical réformiste. L'un des buts de cette opération est d'écarter le Parti radical.

Pour les élections au niveau cantonal, la population jurassienne élit son futur gouvernement cantonal le et son futur parlement cantonal le . Le Gouvernement jurassien est composé de 5 ministres[N 25] et est présidé la première année par François Lachat (PDC)[125]. Le Parlement jurassien est composé de 50 députés et son premier président est Roland Béguelin (PS)[126].

Au niveau fédéral, au Conseil des États, Roger Schaffter (PDC) et Pierre Gassmann (de) (PS) sont élus les et [127]. Pour l'élection au Conseil national, il faudra attendre les élections fédérales qui ont lieu dans neuf mois.

Les travaux de l'Assemblée constituante jurassienne se termine le [110].

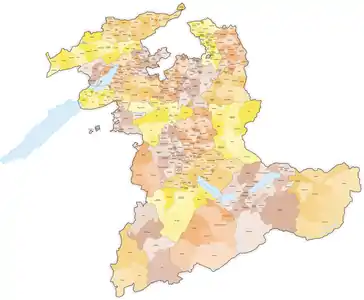

23e canton

Au , la République et canton du Jura entre en souveraineté dans la Confédération suisse[128]. Depuis cette date, le terme de Jura bernois (appelé Jura Sud par les séparatistes) est créé et désigne les districts jurassiens francophones restés bernois (à savoir, Moutier, Courtelary et La Neuveville)[129].

Le Conseil des États, composé à l'origine de 44 sièges, se voit rajouter deux nouveaux sièges pour accueillir Roger Schaffter (PDC) et Pierre Gassmann (de) (PS). Ils prêtent serment le . C'est seulement le , lors des élections fédérales pour la 41e législature, que les jurassiens élisent leurs premiers députés au Conseil national. Le canton de Berne perd alors 2 sièges au profit du nouveau canton. Les députés sont Jean Wilhelm (PDC) et Gabriel Roy (PCSI)[130].

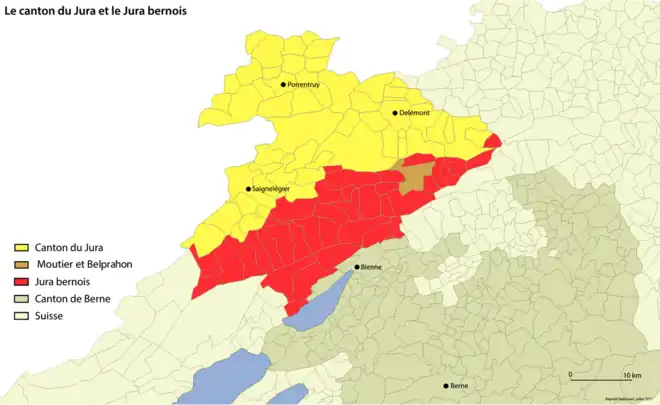

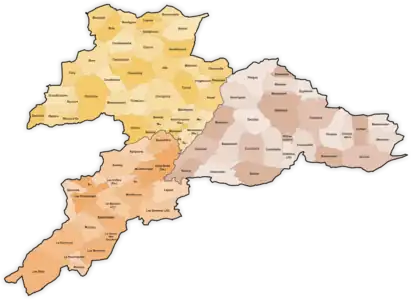

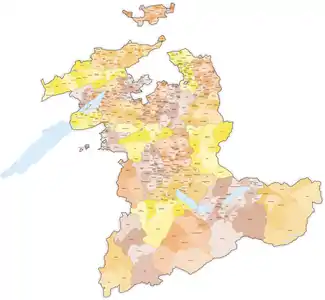

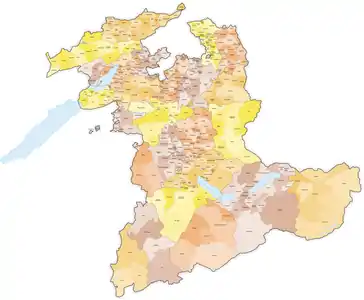

Carte de la République et canton du Jura au 1er janvier 1979.

Carte de la République et canton du Jura au 1er janvier 1979. Carte du canton de Berne au 1er janvier 1979.

Carte du canton de Berne au 1er janvier 1979.

Tentions entre séparatistes et autorités jurassiennes

Dès l'entrée en souveraineté du nouveau canton, les intérêts entre les mouvements séparatistes (principalement le Rassemblement jurassien) et le Gouvernement jurassien divergent[N 26]. Les mouvements séparatistes, surtout son noyau dur dirigé principalement par Roland Béguelin, poursuivent leur politique d'intransigeance. Leurs idées, inchangées depuis 1947, consistent au dénigrement, par acharnement, du Conseil-exécutif bernois et du Conseil fédéral qui reste, selon eux, immobile au problème jurassien[131]. Cette vision réfractaire engendre des avis divergents et moins favorables au sein même du camp séparatiste[N 27]. Le Gouvernement jurassien, contraint par sa constitution de se fondre dans le moule de la Confédération, devient moins virulent. Ce dernier, afin de ne pas attiser les tensions, décide d'utiliser le dialogue et la réconciliation afin de séduire les antiséparatistes du Jura bernois et le Conseil-exécutif bernois tout en gardant le même objectif que les mouvements séparatistes : la réunification. Par la suite, les rapports entre Roland Béguelin et les autorités jurassiennes se détériores, allant jusqu'à la rupture[132].

Le premier Gouvernement jurassien, nouvellement élu, décide d'organiser des festivités pour fêter l'entrée en souveraineté de la République et canton du Jura. La Confédération et tous les cantons sont donc invités le à Delémont. Cependant, le , le conseiller national socialiste bernois (de courant séparatiste) Jean-Claude Crevoisier intervient lors des débats de l'Assemblée fédérale pour critiquer l'additif constitutionnel de 1970 ayant organisé le plébiscite jurassien de 1974-1975 qu'il juge antidémocratique. Le conseiller fédéral Kurt Furgler s'énerve et traitre l'intervention de Jean-Claude Crevoisier de « bêtises ». Le Rassemblement jurassien, jugeant qu'en injuriant Jean-Claude Crevoisier, c'est « tous le peuple jurassien qui a été atteint dans son honneur », demande, par une pétition populaire, des excuses officielles. Kurt Furgler refusant de s'excuser, le Rassemblement jurassien demande au Gouvernement jurassien d'annuler les festivités qui décide de les maintenir avant de les supprimer au dernier moment[133].

Les envies de changer de canton de Vellerat et d'Ederswiler

Dès 1979, le Conseil-exécutif bernois essaye de négocier avec le nouveau Gouvernement jurassien sur les cas des communes de Vellerat et d'Ederswiler. En effet, vu les conditions sur le plébiscite jurassien, les deux communes n'ont pas pu se prononcer officiellement lors du troisième plébiscite dû au fait qu'elles ne se trouvaient pas le long de la future frontière cantonale. Vellerat désire rejoindre le canton du Jura et Ederswiler veut rester une commune d'un canton germanophone et ne désire pas devenir jurassienne. Le Conseil-exécutif bernois imagine alors un échange : Vellerat contre Ederswiler. Cependant, comme « le rattachement des communes de Vellerat et Ederswiler à un autre canton ne constitue pas une simple rectification de frontières mais bien une cession de territoire entre cantons », le Conseil Fédéral estime que « qu'un tel rattachement modifie les rapports de force réciproques et l'équilibre confédéral et ne peut donc intervenir que par une révision matérielle de la charte fédérale. Une cession de territoire à un autre canton est un traité de nature politique, interdit par la Constitution fédérale. De ce fait, un tel rattachement est lié à l'approbation du peuple et des cantons. » soit une votation au niveau fédéral. Le Conseil fédéral considère qu'il vaut mieux d'attendre de régler la question sur le district de Laufon avant de régler les cas de Vellerat et d'Ederswiler[105]. Du côté jurassien, l'échange d'Ederswiler contre Vellerat n'est pas envisageable; le Gouvernement jurassien accuse le canton de Berne d'essayer « amputer le territoire jurassien ». L'échange n'est accepté seulement si la canton de Berne leur cède l'entièreté du Jura Bernois[105].

Consultations de Laufon

Le , la première consultation populaire sur le rattachement à un canton voisin pour le district de Laufon est organisée : les Laufonnais se prononcent sur le canton qui aurait leur préférence en cas de procédure de rattachement. Le district n'a pas de frontière commune avec Bâle-Ville, mais a des liens économiques forts avec la ville, dans laquelle travaillent 1 000 des 14 000 habitants. Le canton de Bâle-Campagne a l'avantage d'avoir une frontière commune et de comprendre une partie importante de la métropole bâloise. Enfin, le canton de Soleure est majoritairement catholique, comme le Laufonnais et c'est également avec ce canton que les frontières communes sont les plus importantes[108].

| Question | Partici-

pation | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pour | Contre | Pour | Contre | Pour | Contre | ||||||||

| Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | ||

| « Avec quel canton le district de Laufon devrait-il ouvrir une procédure de rattachement ?» | 3 167 | 51,5 | 2 983 | 48,5 | 1 999 | 32,51 | 2 075 | 67,49 | 983 | 15,99 | 5 161 | 84,01 | 75,5 % |

Au premier tour, le choix préférentiel est pour Bâle-Campagne suivit de Soleure; Bâle-Ville est éliminé. Le , la deuxième procédure du Laufonnais pour son rattachement à un canton voisin est organisée : c'est le canton de Bâle-Campagne qui le remporte[134] - [50]. La Commission du district de Laufon est alors mandatée pour entamer les pourparlers avec les autorités du canton de Bâle-Campagne et mettre au point les modalités d'un transfert éventuel[135].

| Question | Partici-

pation | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pour | Contre | Pour | Contre | ||||||

| Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | ||

| « Avec quel canton le district de Laufon devrait-il ouvrir une procédure de rattachement ?» | 4 233 | 64,65 | 2 279 | 35,35 | 2 315 | 35,35 | 4 299 | 64,65 | 78 % |

En février 1983, après trois années de négociations, la Commission du district de Laufon et le Conseil d'Etat bâlois approuvent le projet de transfert[94]. Le , la votation sur l'appartenance cantonale, entre le canton de Berne et le canton de Bâle-Campagne, du district de Laufon est organisée : à la surprise générale, le Laufonnais se prononce finalement pour son maintien dans le canton de Berne[50].

| Question | Pour | Contre | Invalide/

blanc |

Total | Inscrits | Partici-

pation |

Résultat | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Votes | % | Votes | % | ||||||

| « Souhaitez-vous que le district de Laufon se rattache au canton de Bâle-Campagne ?» | 3 575 | 43,32 | 4 675 | 56,68 | ? | ? | ? | 93% | Rejetée |

| Source : Chronologie jurassienne[94] | |||||||||

À l'issue du scrutin, le Mouvement laufonnais, affirme vouloir continuer à militer pour un rattachement au canton de Bâle-Campagne[108].

Commune libre de Vellerat

Depuis l'année , une conférence tripartite (Berne, Jura et Confédération) est organisée pour régler les cas de Vellerat et d'Ederswiler. Au vu de la lenteur des négociations, les autorités de Vellerat vont alors se déclarer « commune libre » dès le . Un poste-frontière est installé à l’entrée du village et des passeports communaux y sont délivrés. Le village ne participe plus aux votations cantonales bernoises, boycotte les recensements fédéraux et se jumelle aux Fourons et à la République du Saugeais[136] - [103]. De son côté, Ederswiler déposera plusieurs pétitions pour son maintien dans le canton de Berne en vain[105].

Groupe Sanglier

En , Marc Houmard prend contact avec Guillaume-Albert Houriet pour lui demander de relancer le Groupe Sanglier. Il accepte et prend la présidence du groupe. Cette fois-ci, tous les partis politiques sont acceptés. Les membres défendent la volonté de maintenir le Jura bernois dans le canton de Berne et empêcher toute implications séparatistes dans les affaires du Jura bernois[82].

Affaire des caisses noires

Le , Rudolf Hafner, alors contrôleur des finances bernoises découvre des irrégularités dans les comptes de l'État bernois. Il constate que le Conseil-exécutif bernois a violé la loi sur les finances de l'État en constituant un compte secret nommé «imprévu» et d'avoir utilisé abusivement des fonds provenant de diverses institutions, auxquelles l'État participe, pour des fêtes, voyages et cadeaux privés et des versements à des organisations[137]. Rudolf Hafner rédige un rapport de vingt-trois pages que le secrétaire de la direction des finances, Urs Köhli, tente de cacher[138]. Le , Rudolf Hafner décide alors d'envoyer, par lettre, le rapport aux 200 députés du Grand Conseil bernois et adresse une requête demandant l'ouverture d'une enquête disciplinaire. L'enquête est transmise au Juge d'instruction, le , le bureau du Grand Conseil nomme une commission spéciale d'enquête qui dépose son rapport le . La commission, se rendant compte que le Conseil-exécutif bernois cherche à minimiser les faits, dépose un deuxième rapport qui ébranle l'ensemble du pays[139]. Entre et , le conseil-exécutif a versé 100 000 francs suisses à Force démocratique; 125 000 francs suisses à la société de Radio Jura bernois et environ 170 000 francs suisses à diverses personnes antiséparatistes afin de financer les fêtes et manifestations ainsi que les campagnes électorales pro-bernoises[140]. Côté Laufonnais, c'est environ 395 000 francs suisses qui ont été versé, entre et , au mouvement antiséparatiste pro-bernois laufonnais (tel que Aktion Bernisches Laufental (ABL)) afin d'influencer la votation du Laufonnaise du [86] - [141] - [135].

Le , le Conseil-exécutif bernois avoue les faits et déclare que ces versements ont débutés dès . Il révèle, qu'entre et , un total de 730 000 francs suisses a été versés à des organisations antiséparatistes pro-bernois du Jura (tels que Force démocratique) afin d'influencer les plébiscites jurassiens de 1974 et 1975[86].

« L’Affaire des caisses noires bernoises » fait scandale en Suisse : des séparatistes, des députés bernois et jurassiens ainsi que des particuliers dénoncent une manipulation[142]. Deux membres du Conseil-exécutif bernois, Werner Martignoni et Hans Krähenbühl, renoncent à un nouveau mandat. L'affaire va ensuite se rendre jusqu'à l'Assemblée Fédérale, au Conseil Fédéral et au Tribunal Fédéral. Le Conseil-Exécutif bernois confirmera officiellement son implication dans « l'Affaire des caisses noires bernoises » seulement le [142].

La lutte du district de Laufon