Propagande par le fait

La « propagande par le fait », à ne pas confondre avec l'« action directe », est une stratégie d'action politique développée par une partie des militants anarchistes à la fin du XIXe siècle, en association avec la propagande écrite et verbale. Elle proclame le « fait insurrectionnel » « moyen de propagande le plus efficace »[1] et vise à sortir du « terrain légal » pour passer d'une « période d’affirmation » à une « période d’action », de « révolte permanente », la « seule voie menant à la révolution »[2].

La « propagande par le fait » utilise des moyens très divers, dans l'espoir de provoquer une prise de conscience populaire[3] : elle englobe les attentats, les actions de récupération et de reprise individuelle, les expéditions punitives, le sabotage, le boycott, voire certains actes de guérilla[4].

Bien qu'ayant été largement répandu au niveau mondial, le recours à ce type d'action reste un phénomène marginal, dénoncé par de nombreux anarchistes[4].

Histoire

À l'instar du terrorisme russe de la fin du XIXe siècle, l'action violente anarchiste bénéficie d'une représentation positive dans l'imaginaire populaire[5]. Perçu comme un idéaliste révolté et romantique, l'action violente anarchiste doit en partie cette sympathie à la littérature classique, et ce malgré des faits parfois d'une extrême violence[5]. Oscillant entre l'approbation et la condamnation, certains auteurs semblent éprouver une sorte de fascination pour l'action violente anarchiste[5]. De manière paradoxale, certains écrivains, à l'exemple d'Octave Mirbeau et de Bernard Lazare, pourtant proches de l'anarchisme, semblent résister à cette fascination pour « l'anarchisme masqué », alors que d'autres, sans sympathie anarchiste affirmée, s'en font les plus ardents défenseurs[6]. Naturalistes et symbolistes s'affrontent également sur ce terrain, les premiers condamnant l'« éternelle poésie noire » (Zola), les seconds saluant l'« éclat décoratif » de l'attentat (Mallarmé).

L'anarchisme est depuis longtemps associé à l'action violente dans l'esprit du public et des pouvoirs. En dépit des critiques, parfois sévères, adressées par beaucoup de théoriciens, sympathisants et activistes libertaires, à l'exemple d'Élisée Reclus et Pierre Kropotkine, l'imaginaire collectif continue d'associer l'anarchisme au chaos, à la violence, voire à la destruction pure et simple de la société[7].

Contexte économique et social

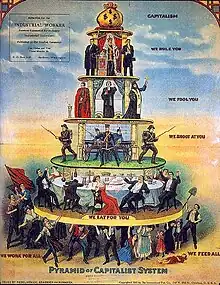

Le premier auteur donnant à l'anarchie un sens positif est Pierre-Joseph Proudhon en 1840, avec la publication de son livre Qu'est-ce que la propriété ? L'anarchisme, d'abord connoté négativement, se développe au XIXe siècle à travers plusieurs pays comme l'Allemagne, l'Italie avec Errico Malatesta ou encore dans les pays anglo-saxons au sein des Industrial Workers of the World, et la Russie avec Kropotkine. Cette période connaît de grandes tensions nationales et sociales propices aux discours révolutionnaires[8].

Europe et États-Unis connaissent progrès techniques et transformations économiques jusqu'alors sans précédent. De 1800 à 1870, le PIB par habitant des pays industrialisés est multiplié par quatre, mais pourtant le niveau de vie de la plus grande partie de la population ne s'améliore pas[9].

Dans le milieu des années 1890, les progrès de la deuxième révolution industrielle et de l'industrie lourde contribuent à structurer les mouvements ouvriers. L'essor des partis ouvriers et du syndicalisme alimente l'espoir d'une amélioration, à terme, du quotidien, mais aussi d'un renversement du capitalisme[9].

Entre 1875 et 1885, les salaires ouvriers en France restent bas, à peine supérieurs à ceux de la Société d'Ancien Régime. Puis, entre 1895 et 1914, ils connaissent une progression de 20 % dans les pays industrialisés. En même temps, les rudiments d'une sécurité sociale se mettent en place[9].

Ces améliorations significatives résultent largement d'une prise en compte par une partie du personnel politique des revendications des salariés. En accompagnement des développements de l'industrie, les pays développés comptent en 1890 déjà 2,2 millions de syndiqués. Ils sont 4,9 millions en 1900 ; 8,3 millions en 1910 ; 15,3 millions en 1913 ; 34,5 millions en 1919[9], .

Origines

« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs »

— Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, article 35

L'échec sur le plan social des révolutions de 1848, les persécutions subies par les milieux socialistes ainsi que les conditions difficiles rencontrées par les exilés, entraînent peu à peu le raidissement des positions socialiste-révolutionnaires et anarchistes. Dans son essai Der Mord (Le Meurtre, 1848), le radical démocrate Karl Heinzen élabore la première doctrine cohérente du terrorisme[10] : « Si vous devez faire sauter la moitié d’un continent et répandre un bain de sang pour détruire le parti des barbares, n’ayez aucun scrupule de conscience. Celui qui ne sacrifierait pas joyeusement sa vie pour avoir la satisfaction d’exterminer un million de barbares n’est pas un véritable républicain »[10].

En 1871, la Semaine sanglante met fin à la Commune de Paris, la section française de l'Association internationale des travailleurs est dissoute, « les révolutionnaires fusillés, envoyés au bagne ou condamnés à l'exil (...) ; la terreur confinant au plus profond des logis les rares hommes échappés au massacre[11] ». Le mur des Fédérés devient dès lors le symbole de l'oppression bourgeoise. Eugène Pottier proclame dans Le Mur voilé (1886), « Ton histoire, Bourgeoisie, Est écrite sur ce mur ».

Le massacre de 30 000 Parisiens par Adolphe Thiers, avec l'approbation quasi unanime des classes moyennes, marque un tournant moral dans l'histoire ouvrière européenne. De nombreux révolutionnaires finirent par se convaincre que la terreur devait être combattue par la terreur, et ce d'autant plus facilement que les exécutions de masse continuaient en Russie, s'ajoutant aux massacres de prisonniers constatés à Cadix en 1873, à la liquidation violente par l'armée des vagues de grèves de 1877 aux États-Unis ou encore aux erreurs judiciaires condamnant à mort des innocents comme à Chicago en 1886[12].

Développement

« Les bourgeois nous tuent par la faim ; volons, tuons, dynamitons, tous les moyens sont bons pour nous débarrasser de cette pourriture »

— Michel Zévaco, cité par Alexandre Bérard, Les Mystiques de l'anarchie : documents d'études sociales sur l'anarchie, A.-H. Storck, Lyon, 1897

En 1876, au cours du congrès international de Berne, Errico Malatesta lance « la guerre continuelle aux institutions établies, voilà ce que nous appelons la révolution en permanence ! ».

Le , Andrea Costa anime à Genève une conférence sur la « propagande par le fait ». Andrea Costa est considéré par James Guillaume[13] comme l'inventeur de ce néologisme popularisé quelques semaines plus tard par Paul Brousse dans un article du Bulletin de la Fédération jurassienne.

Dès son apparition en France, la presse anarchiste défend ces méthodes d'action. La Révolution sociale inaugure une rubrique « Études scientifiques » sur la fabrication des bombes. La Lutte, Le Drapeau noir, La Varlope et La Lutte sociale suivent en créant des rubriques aux noms évocateurs tels que « Produits antibourgeois » ou « Arsenal scientifique[14] ». Dans Le Révolté du , Pierre Kropotkine clame « La révolte permanente par la parole, par l'écrit, par le poignard, le fusil, la dynamite (...), tout est bon pour nous qui n'est pas la légalité »[Note 1] - [15] - [16] - [17] - [18] - [19]. Mais, sept ans plus tard, Kropotkine écrit, toujours dans Le Révolté, qu'« Un édifice basé sur des siècles d´histoire ne se détruit pas avec quelques kilos d´explosifs[20]. »

Le , Louise Michel déclare au groupe révolutionnaire du 18e arrondissement de Paris :

« Mais regardez donc ce qui se passe en Russie ; regardez le grand parti nihiliste, voyez ses membres qui savent si hardiment et si glorieusement mourir ! Que ne faites-vous comme eux ? Manque-t-il donc de pioches pour creuser des souterrains, de dynamite pour faire sauter Paris, de pétrole pour tout incendier ?

Imitez les nihilistes, et je serai à votre tête ; alors seulement nous serons dignes de la liberté, nous pourrons la conquérir ; sur les débris d'une société pourrie qui craque de toutes parts et dont tout bon citoyen doit se débarrasser par le fer et le feu, nous établirons le nouveau monde social[21]. »

Cette nouvelle stratégie est adoptée le au Congrès international anarchiste de Londres (où étaient présents Louise Michel et Émile Pouget). Elle devait se trouver sur le terrain de l'illégalité, avec des moyens en adéquation avec le but révolutionnaire qu'était le communisme libertaire.

En 1882, le groupe La Panthère des Batignolles (Paris, 17e arrondissement) consacre sa première réunion à la « confection des bombes à main ». Des tombolas sont organisées, avec des armes pour lots principaux[22].

Les mots d'ordre véhiculés par la presse anarchiste de l'époque correspondent à une stratégie d'action fondée sur des actes individuels allant de l'assassinat à l'incendie, en passant par l'empoisonnement ou le pillage. Il ne s'agit pas, par ses moyens, de régler les problèmes sociaux mais d'attirer l'attention des exploités sur les causes de leur servitude.

Kropotkine (et entretemps beaucoup d'autres « compagnons ») change de position en 1887 (quelques années avant la période « terroriste »).

« L'âge d'or » du terrorisme anarchiste (1880-1888)

La « propagande par le fait » se réalise par une série de coups de main, de faits insurrectionnels, d'assassinats et d'attentats vengeurs. Elle mêle socialiste-révolutionnaires, nihilistes et anarchistes, qu'il est parfois difficile de différencier, d'autant que ces mouvements sont tous trois influencés par les idées de Mikhaïl Bakounine. C'est lui qui conceptualisa l'action directe en l'associant à la terreur et en la mettant directement en application à Lyon[23].

« Je voudrais que le prix de ma vie, c’est-à-dire ma mort, fût l’étincelle qui mît le feu aux poudres, et que la Révolution éclatât. Cela suffit aux âmes tendres et droites qui roulent sous l’échafaud »

— Jacques Sautarel, Lueurs économiques[24]

La section italienne de l'AIT, à l'origine de cette nouvelle stratégie politique, crée le Comité italien pour la révolution sociale en janvier 1874 et organise aussitôt plusieurs tentatives de soulèvements populaires jusqu'en 1877[25] - [26].

La plus connue est organisée par Carlo Cafiero et Errico Malatesta. Le , une trentaine de militants armés, dont les deux théoriciens, surgirent dans les montagnes de la province italienne de Bénévent, brûlèrent les actes de propriété d'un petit village, distribuèrent aux miséreux le contenu de la caisse du percepteur, tentèrent d'appliquer un « communisme libertaire en miniature ». Les paysans les ont observés mais pas suivis, malgré un enthousiasme relatif au départ quand l'autorité du roi fut abolie dans ces villages. Les anarchistes furent finalement capturés, après une fusillade.

Ces premiers essais de guérilla échouèrent sans avoir inquiété la monarchie italienne, mais ils impressionnent durablement les compagnons. Rapidement, toute forme d'action contre la propriété privée ou les pouvoirs publics est considérée comme « propagande par le fait ». Influencés par les nihilistes, les anarchistes conçoivent de plus en plus l'action anarchiste sous l'angle du terrorisme, au détriment des activités syndicales ou collectives[26].

1878 marque l'entrée dans l'âge « classique » du terrorisme. Pendant un demi-siècle, l'imaginaire bourgeois sera hanté par la figure du nihiliste et de l'anarchiste, poseurs de bombe[12]

Véra Zassoulitch, première femme à passer à l'action, tente le d'assassiner le général Fiodor Trepov, responsable de la torture des prisonniers narodniks. Jugée le , elle est acquittée.

Le 11 mai et le , l'empereur Guillaume Ier d'Allemagne est victime de deux tentatives d'assassinat organisées par les anarchistes Max Hödel et Karl Nobiling[7]. Ces tentatives serviront de prétexte à Bismarck pour réprimer les sociaux-démocrates allemands, en faisant adopter par le Reichstag le les « lois anti-socialistes » [7].

Le , Joan Oliva Moncasi tente d'assassiner le roi Alphonse XII d'Espagne. Le , c'est au tour de Giovanni Passannante de tenter d'assassiner le roi Humbert Ier d'Italie.

L'année 1878 se termine par une encyclique du pape Léon XIII consacrée à la « peste mortelle » du communisme[12]. Publié le , l'encyclique Quod apostolici muneris condamne « socialistes, communistes et nihilistes » accusés de vouloir « bouleverser les fondements de la société civile » et « renverser tout l'ordre surnaturel » au nom des « délires de la seule raison »[27].

Le , l'empereur Alexandre II de Russie est assassiné par la Narodnaïa Volïa. Le geste est salué par la presse anarchiste, notamment dans Le Révolté et La Révolution sociale.

En France, un premier attentat attribué aux anarchistes est incité puis supervisé par Louis Andrieux, préfet de police. Son but est de mettre la main sur un « nid de dynamiteurs » en facilitant leur arrestation. La cible retenue est la statue d'Adolphe Thiers, le « boucher de la Commune », à Saint-Germain-en-Laye. L'attentat a lieu dans la nuit du 15 au et ne fait aucun dégâts, au plus une mince tache noire. Ne pouvant intervenir sur une accusation aussi mince sans dévoiler le dispositif de la police, Louis Andrieux préfère continuer sa surveillance. Finalement démasqué par les compagnons, l'agent provocateur Égide Spilleux met fin le à l'épopée rocambolesque de La Révolution sociale, journal anarchiste financé et administré par la préfecture de police[28].

Un mois plus tard, le , Émile Florion, ouvrier tisseur de 23 ans, arrive à Paris avec le projet de tuer Gambetta. Le , n'ayant pu approcher sa victime, il décide d'abattre le « premier bourgeois venu » et tire à deux reprises sur le docteur Meymar. Il tente ensuite de se suicider, mais ne parvient qu'à se blesser légèrement. Meymar est indemne. Bien qu'ayant exprimé des regrets lors de son procès, Émile Florion est condamné à vingt ans de travaux forcés le 27 octobre suivant. Il accueille la sentence au cri de « Vive la révolution sociale[29] ! » Son geste sera souvent cité en exemple par Le Révolté.

En 1882 apparait à Montceau-les-Mines différentes organisations syndicales anarchistes minières appelées Bandes noires. Ces organisations commettent des attentats et déclenchent des émeutes contre les symboles de l'église, les informateurs de la police, et ceux considérés comme bourgeois.

Le 7 novembre 1884 un piège est organisé par la gendarmerie, deux gendarmes et le maréchal des logis sont blessés par balles, et le tireur est arrêté. Il dénonce de nombreux membres de la bande noire ce qui conduit à un procès en Mai 1885 durant lequel 32 accusés furent jugés. Les bandes noires font alors beaucoup moins parlées d'elles et disparaissent au cours de l'année 1885[30] - [31].

Le , Paul-Marie Curien, 17 ans, décide d'assassiner Jules Ferry. Éconduit par l'huissier, il le menace de son revolver, mais il est aussitôt arrêté. Jugé le pour voies de fait sur un huissier et outrage à agent, il est condamné à trois mois de prison[32].

Quelques mois plus tard, dans la banlieue de Marseille, Louis Chaves tue la supérieure d'un couvent et blesse grièvement sa sous-directrice. Ancien employé du couvent, Louis Chaves écrit une lettre datée du au journal L'Hydre anarchiste[33] dans laquelle il explique son geste et cherche à encourager les compagnons à l'imiter. Il est tué dans la fusillade avec les gendarmes venus l'arrêter. Son geste est magnifié dans la presse anarchiste. Une souscription « pour l'achat du revolver qui doit venger le compagnon Louis Chaves » est même lancée par Le Droit social.

Arrêté en 1879 comme faux-monnayeur, Charles Gallo, qui fait 5 ans de prison, accomplit à sa sortie un acte de propagande par le fait : le , il lance une bouteille d'acide prussique dans l'enceinte de la Bourse de Paris, puis tire trois coups de revolver, sans blesser personne. Aussitôt arrêté, il est jugé le 26 juin suivant mais l'affaire est renvoyée au 15 juillet, à la suite de multiples incidents provoqués par l'accusé. Condamné à 20 ans de travaux forcés, il est de nouveau condamné, à la peine capitale, le , pour s'être révolté contre un de ses geôliers. Sa peine sera finalement commuée en réclusion à perpétuité le [34].

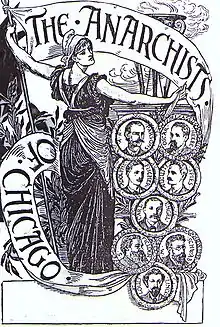

Lors d'une manifestation ouvrière organisée à Chicago le , un inconnu lance une bombe sur les policiers. L'officier Mathias J. Degan est tué sur le coup. Ses collègues ouvrent immédiatement le feu sur la foule. Une trentaine de manifestants et sept agents de police trouvent la mort[7]. Après l'attentat, la répression s'abat sur les milieux anarchistes, très actifs à Chicago. Huit hommes sont arrêtés et accusés de l'attentat de Haymarket. Malgré l'absence de preuve, cinq sont condamnés à mort. August Spies, Albert Parsons, George Engel et Adolph Fischer sont pendus ; Louis Lingg se suicide dans sa cellule[35].

Discours de Jaurès (avril 1894) et usage d'agents provocateurs

Après l'attentat d'Auguste Vaillant qui conduit à la promulgation des lois scélérates, Jean Jaurès dénonce dans un discours célèbre, d', la connivence entre certains milieux du capital, le cléricalisme et certains anarchistes, dont certains sont soupçonnés d'être des agents provocateurs.

C'est en effet à l'occasion de la découverte, chez un anarchiste de retour de Carmaux, de fonds venant de haut lieu qu'il prononce un discours à la Chambre, le , où il dénonce la politique répressive du gouvernement, la censure du Père peinard, « consacré presque tout entier à injurier les députés socialistes », le deux poids deux mesures avec d'un côté la censure des journaux et députés socialistes, de l'autre la tolérance de discours également contestataires de certains catholiques (Albert de Mun, l'article « La Bombe » dans La Croix de Morlay, les articles de La Croix ou l'article du père Marie-Antoine publié dans L'Univers puis dans L’En-dehors et titré « Le Christ et la Dynamite »), et l'usage des agents provocateurs :

« C’est ainsi que vous êtes obligés de recruter dans le crime de quoi surveiller le crime, dans la misère de quoi surveiller la misère et dans l’anarchie de quoi surveiller l’anarchie. (Interruptions au centre. — Très bien ! très bien ! à l’extrême gauche.)

Et il arrive inévitablement que ces anarchistes de police, subventionnés par vos fonds, se transforment parfois — comme il s’en est produit de douloureux exemples que la Chambre n’a pas pu oublier — en agents provocateurs[36]. »

Et d'évoquer un certain Tournadre, actif lors des grèves de 1892, qui avait proposé aux ouvriers de Carmaux des fonds pour acheter de la dynamite et éventuellement de s'enfuir ensuite en Angleterre : or, selon Jaurès, alors que Tournadre avait répondu aux ouvriers qu'il avait des « amis capitalistes à Paris », les perquisitions menés chez Tournadre à Carmaux avaient mené à la découverte de deux lettres, l'une du baron Edmond de Rothschild, l'autre de la duchesse d'Uzès[37] - [36]. Malgré ce discours, la Chambre vota avec une large majorité la confiance au gouvernement.

Aujourd'hui

Depuis ce temps-là l'image colle à l'anarchiste d'un lanceur de bombe et d'agitateur anomiste. Dès le tournant du XIXe siècle, les anarchistes ont largement abandonné la « propagande par le fait » illégale pour se tourner vers l'action syndicaliste révolutionnaire et le militantisme légal.

Aujourd'hui, les anarchistes ne semblent plus être partisans de l'illégalisme ou des attentats individuels. Ils pensent toujours dans leur majorité, comme le dit Malatesta, que « la violence n'est justifiable que quand elle est nécessaire pour se défendre soi-même, ou défendre les autres contre la violence » et ajoutent souvent que « l'opprimé est toujours en état de légitime défense et il a toujours pleinement le droit de se révolter sans attendre qu'on lui tire effectivement dessus ». Mais si la plupart des anarchistes défendent l'utilisation de la violence « raisonnée », une violence sociale, populaire et révolutionnaire, certains groupes (comme la Fédération anarchiste informelle en Italie ou Lutte révolutionnaire en Grèce) reprennent cette idéologie de la « propagande par le fait ».

Très souvent les anarchistes ont pratiqué la propagande par le fait en réponse à la répression des autorités ; ex : fusillade de Fourmies et répressions des ouvriers, puis réponses par attentats de Ravachol sur les militaires/juges/avocats ayant été impliqués dans ces massacres). La « propagande par le fait » a marqué l'histoire internationale de l'anarchisme.

Les « attentats pâtissiers » (entartages) du Gloupier (Noël Godin), sont une forme de "terrorisme" symbolique, et relativement pacifique, inspirée de cette lignée.

De 1986 à 1994 le Comité des mal-logés met en pratique dans ses luttes, ses occupations d'immeubles HLM, et son organisation interne les principes du communisme de conseil, et fait de la propagande par le fait en faveur du logement social, il fédéra plusieurs dizaines d'immeubles en lutte et regroupa jusqu'à cinq cents mal logés de toutes origines géographiques à Paris et Banlieue de 1986 à 1994. Son organisation était de type conseilliste, toutes les décisions étaient prises en assemblée générale avec refus de délégation de représentativité, ses membres sur leur lieu de travail, majoritairement dans les entreprises de nettoyage (Comatec, par exemple), se fédéraient à la CNT. Une dizaine de ses militants se sont réunis pour rédiger une brochure de bilan de cette expérience lorsque scission et dissolution ne faisait quasiment plus de doute tant les forces politiciennes de la gauche de gouvernement se sont liguées pour obtenir la dislocation du comité [38]

Dans les années 2000, l'action politique dite violente, qui inclut le sabotage, est restée pour les autorités un sujet de vigilance. Cette crainte, exprimée dans différents rapports des services de police ou de renseignement[39], a joué un rôle dans l'affaire de Tarnac, conclue par un non-lieu en 2018. Certains reprochent à cette peur de produire des fantasmes et d'être encore à l’œuvre dans les arrestations du 8 décembre 2020 de militants de gauche radicale revenus du Rojava[40], poursuivis pour association de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes.

Chronologie de la propagande par le fait

XIXe siècle

- 1877 : Le , début de l'insurrection dans le Bénévent italien organisée par une trentaine d'anarchistes dont Errico Malatesta et Carlo Cafiero.

- 1877 : Le , conférence animée à Genève par Andrea Costa sur la « propagande par le fait ».

- 1878 : Le , tentative d'assassinat de l'empereur allemand Guillaume Ier par Max Hödel.

- 1878 : Le , tentative d'assassinat de l'empereur allemand Guillaume Ier par Karl Nobiling

- 1878 : Le , tentative d'assassinat du roi Alphonse XII d'Espagne par Joan Oliva Moncasi.

- 1878 : Le , tentative d'assassinat du roi Humbert Ier par Giovanni Passannante.

- 1880 : Début de « l'âge d'or » du terrorisme anarchiste (1880-1914).

- 1880 : Le , parution du journal La Révolution sociale fondé par l'agent provocateur Égide Spilleux, dit Serreaux, et financé par Louis Andrieux, préfet de police.

- 1881 : Le , assassinat de l'empereur Alexandre II de Russie par Narodnaïa Volia.

- 1881 : Congrès international anarchiste de Londres. Adoption de la « propagande par le fait ».

- 1883 : Le , attentat contre Guillaume Ier d'Allemagne organisé par August Reinsdorf, Küchler et Rupsch.

- 1886 : Le , arrestation de Clément Duval, anarchiste illégaliste partisan de la reprise individuelle.

- 1891 : Le , fusillade de Fourmies. La troupe tire sur des grévistes pacifiques (9 morts et 35 blessés).

- 1892 : Le , attentat contre la demeure du conseiller Benoit, président des assises lors de l'affaire de Clichy, organisé par Ravachol.

- 1892 : Le 15 mars 1892, attentat à la caserne Lobau par Théodule Meunier[41].

- 1892 : Le , attentat contre l'immeuble de l'avocat général Bulot, chargé du ministère public, organisé par Ravachol.

- 1892 : Le , arrestation de Ravachol.

- 1892 : Le , attentat au restaurant Véry par Théodule Meunier[41].

- 1892 : Le , exécution de Ravachol[42].

- 1892 : Le , tentative d'assassinat de Henry Clay Frick par Alexandre Berkman pour venger les ouvriers décédés lors de la grève de Homestead.

- 1892 : Le , attentat au commissariat de la rue des Bons-Enfants. Lors de son procès en 1894, Émile Henry sera reconnu comme l'auteur des faits[43].

- 1893 : Le , Léon-Jules Léauthier[44] tue par hasard Đorđević, le ministre de Serbie, d'un coup de tranchet avenue de l'Opéra dans la volonté de « crever un bourgeois »[45].

- 1893 : Le , attentat contre la Chambre des députés organisé par Auguste Vaillant.

- 1894 : Le , exécution d'Auguste Vaillant[42].

- 1894 : Le , attentat contre le café Terminus organisé par Émile Henry.

- 1894 : Le , exécution d'Émile Henry[42].

- 1894 : Le , assassinat du président de la République française Marie François Sadi Carnot par Sante Geronimo Caserio.

- 1894 : Le , exécution de Sante Geronimo Caserio[42].

- 1897 : Le , tentative d'assassinat du roi d'Italie Humbert Ier par Pietro Acciarito.

- 1897 : Le , assassinat du président du Ministère-Régence, Antonio Cánovas del Castillo, responsable de la torture et de l'exécution des anarchistes à Montjuïc (Barcelone) par Michele Angiolillo.

- 1898 : Le , assassinat d'Élisabeth de Wittelsbach, impératrice d'Autriche, par Luigi Lucheni.

- 1898 : Du 24 novembre au , Conférence internationale de Rome pour la défense sociale contre les anarchistes à la suite de l'assassinat le d'Élisabeth de Wittelsbach.

XXe siècle

- 1900 : Le , assassinat du roi d'Italie Humbert Ier par Gaetano Bresci.

- 1901 : Le , assassinat du président des États-Unis William McKinley par Leon Czolgosz.

- 1901 : En , discours incendiaire de Theodore Roosevelt condamnant l'anarchisme et proposant de sévères mesures à son encontre.

- 1902 : Le , tentative d'assassinat du roi Léopold II par Gennaro Rubino.

- 1904 : Le , signature du protocole anti-anarchiste de Saint-Pétersbourg.

- 1919 : Le , tentative d'assassinat de Georges Clemenceau par Émile Cottin.

- 1920 : Le , arrestation de Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti.

- 1920 : Le , attentat à New York organisé par Mario Buda.

- 1923 : Le , assassinat de Marius Plateau, un des membres fondateurs de l'Action française par Germaine Berton.

- 1924 : Le , assassinat à Paris de Nicola Bonservizi, responsable local du journal fasciste le fascio (faisceau), par Ernesto Bonomini.

- 1926 : Le , attentat contre Benito Mussolini organisé par Gino Lucetti.

- 1926 : Le , tentative d'assassinat de Benito Mussolini par Anteo Zamboni.

- 1927 : Dans la nuit du 22 au , exécution de Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti.

- 1929 : Le militant anarchiste Kurt Gustav Wilckens lance une bombe qui tue le colonel Varela, responsable des massacres de la Patagonie rebelle (1 500 morts) en Argentine.

Citations

« on pratiquait la « prise au tas » et la propagande par le fait en s'inspirant des grands exemples de Vaillant, de Caserio, de Ravachol, d'Émile Henry[46]... »

Voir aussi

Bibliographie

- Henri Arvon, L'Anarchisme, Presses universitaires de France, Collection « Que sais-je ?, 1951.

- Libertad, Le Culte de la charogne et autres textes choisis et présentés par Roger Langlais, Paris, Éditions Galilée, 1976 (ISBN 2-7186-0040-3). Le « bulletin de critique bibliographique » À contretemps, de Freddy Gomez (http://acontretemps.org), a republié intégralement la préface de cet ouvrage, supprimée par les éditions Agone, dans son numéro 26 (, p. 18-21).

- Albert Libertad, Le Culte de la charogne, Marseille, Agone, coll. « Mémoires Sociales », 2006 (ISBN 2748900227)

- Roger Langlais, Émile Pouget, Le Père Peinard, Éditions Galilée, 1976 (ISBN 2718600306).

- Anne Morelli, Rubino, l'anarchiste qui tenta d'assassiner Léopold II, Labor, coll. « Histoire », 2006 (ISBN 2804024598)

- Gérard Chaliand, Arnaud Blin, Histoire du terrorisme : De l'Antiquité à al-Qaida, Bayard, coll. « Essais », 2004 (ISBN 2227472960)

- Jean Maitron, Le mouvement anarchiste en France, Gallimard, coll. « Tel », 1992 (ISBN 2070724980)

- Jean Maitron, Ravachol et les anarchistes, Gallimard, coll. « Folio-Histoire », 1992 (ISBN 2070326756)

- Jean Préposiet, Histoire de l'anarchisme, Tallandier, coll. « APPROCHES », 2005 (ISBN 2847341900)

- Johann Joseph Most, The Science of Revolutionary Warfare, Desert Pubns, 1878 (ISBN 0879472111)

- (es) Rafael Núñez Florencio, El terrorismo anarquista (1888-1909), Madrid, Siglo Veintiuno de España, 1983 (ISBN 8432304573)

- (en) Sidney Fine, Anarchism and the Assassination of McKinley, The American Historical Review, Vol. 60, no 4, 1955, p. 777-799

- Roger Boussinot, Les Mots de l'anarchie, Éditions Delalain, 1983.

- Dominique Kalifa, « Mélancolies du Grand Soir », Libération, (lire en ligne).

- Karine Salomé, L'ouragan homicide : l'attentat politique en France au XIXe siècle, Seyssel, Champ Vallon, coll. « Époques », , 319 p. (ISBN 978-2-87673-538-5, présentation en ligne), [présentation en ligne], [présentation en ligne], [présentation en ligne].

- Uri Eisenzweig, Fictions de l'anarchisme, Bourgois, 2001.

Iconographie

- Flavio Costantini, Braquage de la Société Générale, Chantilly, 1978, en ligne.

Vidéographie

- Chrisitian Mottier, Anarchie et terrorisme, Temps présent, Radio télévision suisse, , voir en ligne.

Articles connexes

Notions

- Action directe (théorie politique)

- Anarchisme insurrectionnaliste

- Anarchisme

- Antifascisme

- Anarchists Against the Wall

- Chronologie de révolutions et de rébellions

- Commune de Paris (1871)

- Grève

- Grève générale

- Homicide

- Illégalisme

- Insurrection

- Lois scélérates

- Propagande

- Reprise individuelle

- Révolution

- Sabotage

- Terrorisme

Personnalités

- Pietro Acciarito

- Michele Angiolillo

- Mikhaïl Bakounine

- Germaine Berton

- Jules Bonnot

- Ernesto Bonomini

- Gustave Bouvet

- Gaetano Bresci

- Paul Brousse

- Mario Buda

- Carlo Cafiero

- Stuart Christie

- Andrea Costa

- Émile Cottin

- Clément Duval

- Sante Geronimo Caserio

- Karl Heinzen

- Émile Henry

- Pierre Kropotkine

- Luigi Lucheni

- Errico Malatesta

- Johann Most

- Ravachol

- Auguste Vaillant

- Anteo Zamboni

- The Angry Brigade

Évènements

Liens externes

- Alexandre Berkman, L’anarchisme est-il synonyme de violence ?, sur mondialisme.org, 1929.

- Ariane Miéville, La propagande par le fait. Syndicalisme, anarchisme et anarcho-syndicalisme en débat au Congrès Anarchiste d’Amsterdam en 1907, sur pelloutier.net, 2006.

- Daniel Colson, La science anarchiste, Réfractions, no 1, sur plusloin.org.

- (es) José Luis García Mañas, La represión del terrorismo anarquista (1890-1900), sur lycos.es.

- Marcel Leglou, La poétique anarchiste au temps des attentats, sur plusloin.org.

- Michel Antony, Terrorismes anarchistes, L’utopie de « la propagande par le fait », sur ac-besancon.fr, 2007.

- Rick Coolsaet, Au temps du terrorisme anarchiste, Le Monde diplomatique, sur monde-diplomatique.fr, 2004.

- Stéphane Mourlane, Les anarchistes italiens dans les Alpes-Maritimes et le Var à la fin du XIXe siècle : le choix de la marginalité ?, Cahiers de la Méditerranée, vol. 69, sur revues.org, 2006.

- Vivien Bouhey, Les ressorts du terrorisme anarchiste en France à la fin du XIXe siècle. Article tiré de The Oxford Handbook of the History of Terrorism, dir. par Carola Dietze et Claudia Verhoeven, copyright 2014 par Oxford University Press.

Notes et références

Notes

- L'article du Révolté n'est pas signé ; la citation a également été attribuée à Carlo Cafiero (Thierry Paquot, Dicorue : Vocabulaire ordinaire et extraordinaire des lieux urbains, CNRS, , 483 p. (ISBN 978-2-271-11730-4, lire en ligne)).

Références

- Carlo Cafiero et Errico Malatesta, « Bulletin de la Fédération jurassienne » [PDF], , p. 1

- Compte rendu de la réunion de Vevey, septembre 1880, Archives nationales F7 12.504

- Christian Beuvain, Stéphane Moulain, Ami-Jacques Rapin, Jean-Baptiste Thomas, Révolution, lutte armée et terrorisme, tome 1, Paris, L'Harmattan, coll. « Dissidences », 2006

- Thierry Vareilles, Histoire d'attentats politiques, de l'an 44 av. Jésus-Christ à nos jours, Paris, l'Harmattan, 2006

- Gérard Chaliand, Arnaud Blin, Histoire du terrorisme : de l'Antiquité à al-Qaida, Bayard, coll. « Essais », 2004 (ISBN 2227472960) p. 125-144

- Uri Eisenzweig, Fictions de l'anarchisme, Christian Bourgois, 2001 (ISBN 2267015706)

- (en) Martha Crenshaw, Terrorism in Context, Pennsylvania State University Press, 1995 (ISBN 0271010150)

- (en) Walter Laqueur, The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction, Oxford University Press, (ISBN 0195118162)

- Jean Batou, Les « Héros de l’Enfer », solidaritéS, no 70, sur solidarites.ch, 2005

- Emmanuel de Waresquiel, Le Siècle rebelle - dictionnaire de la contestation au XXe siècle, Larousse, 1999

- Fernand Pelloutier, Histoire des bourses du travail, Paris, A. Costes, 1921

- Mike Davis, Les « Héros de l’Enfer », solidaritéS, no 70, sur solidarites.ch, 2005

- James Guillaume, L'Internationale. Documents et souvenirs, tome IV

- Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France, Gallimard, coll. « Tel », 1992 (ISBN 2070724980) p. 206-209

- « L'Action », Le Révolté, no 22, (lire en ligne [PDF])

- Olivier Meuwly, Anarchisme et modernité : essai politico-historique sur les pensées anarchistes et leurs répercussions sur la vie sociale et politique actuelle, L'Âge d'homme, , 223 p. (ISBN 978-2-8251-1091-1, lire en ligne), p. 88

- Alain Pessin et Patrice Terrone, Littérature et anarchie, Presses universitaires du Mirail, coll. « Cribles », , 543 p. (ISBN 978-2-85816-308-3, lire en ligne), p. 274

- Thierry Lévy, Plutôt la mort que l’injustice : Au temps des procès anarchistes, Odile Jacob, , 288 p. (ISBN 978-2-7381-9580-7, lire en ligne)

- Édouard Jourdain, L'anarchisme, La Découverte, , 140 p. (ISBN 978-2-7071-9091-8, lire en ligne)

- « Fiche biographique », sur l'archive internet des marxistes

- Louise Michel, citée par Louis Andrieux, Souvenirs d'un préfet de police, Paris, J. Rouff, 1885, p. 347

- Thomas Siret, « Le terrorisme contemporain, aux origines historiques du phénomène : l'exemple de l'anarchisme », Revue française de criminologie et de droit pénal, vol. 7, (lire en ligne)

- Jacques Sautarel, Lueurs économiques,

- (it) Pier Carlo Masini, Storia degli anarchici italianida Bakunin a Malatesta (1862-1892), Biblioteca Universale Rizzoli, 1974

- Gaetano Manfredonia, La Chanson anarchiste en France des origines à 1914, Paris, L'Harmattan, 1997 (ISBN 2738460801)

- Léon XIII, Quod apostolici muneris, Rome, 28 décembre 1878

- Louis Andrieux, Souvenirs d'un préfet de police, Paris, J. Rouff, 1885

- Gazette des tribunaux, 27-28 février 1882

- Emmanuel Germain, « La Bande Noire : société secrète, mouvement ouvrier et anarchisme en Saône-et-Loire (1878-1887) », Dissidences, vol. 3,

- Yves Meunier, La Bande noire - Propagande par le fait dans le bassin minier (1878-1885), L'Échappée,

- Gazette des tribunaux, 4 janvier 1884

- L'Hydre anarchiste, no 1, 24 février 1884, texte intégral.

- Karine Salomé, L'ouragan homicide : l'attentat politique en France au XIXe siècle, Champ Vallon, , p. 295

- Paul Avrich, The Haymarket Tragedy, Princeton, Princeton University Press, 1984 (ISBN 0691006008)

- Séance du 30 avril 1894, discours de Jean Jaurès, sur le site de l'Assemblée nationale.

- Harvey Goldberg, The Life of Jean Jaures, University of Wisconsin Press, 1962, (ISBN 978-0-299-02564-9), p. 121-122

- http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/2/61/97/51/Brochure-du-comit--des-mal-log-s-19991/brochure-comite-des-mal-log-s-1991.pdf

- Coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, « La stratégie nationale du renseignement », Rapport public, (lire en ligne)

- « Affaire du 8 décembre : récit d'une mise en examen pour association de malfaiteurs terroriste - « Ce qu’on nous reproche ? Une sorte de fantasme construit autour de nos opinions politiques. » », sur lundimatin (consulté le )

- Salomé, Karine, L'ouragan homicide : l'attentat politique en France au XIXe siècle, Champ Vallon, impr. 2010 (ISBN 978-2-87673-538-5, OCLC 708398388, lire en ligne), p. 296

- Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France, tome I : Des origines à 1914, Paris, Gallimard, (ISBN 978-2-07-072498-7), p. 214

- Salomé, Karine, L'ouragan homicide : l'attentat politique en France au XIXe siècle, Seyssel, Champ Vallon, impr. 2010, 319 p. (ISBN 978-2-87673-538-5, OCLC 708398388, lire en ligne), p. 298

- Jean Maitron, Le mouvement anarchiste en France, tome 1 : Des origines à 1914, Gallimard, (ISBN 978-2-07-072498-7, OCLC 466362142, lire en ligne), p. 229

- Lettre à S. Faure du 12 novembre 1893, citée dans la Gazette des tribunaux du 24 février 1894.

- Henri Calet, le Tout sur le tout, Gallimard, coll. « L'imaginaire », page 22-23