Patagonie rebelle

En Argentine, il est d’usage de nommer Patagonie rebelle (en espagnol : Patagonia rebelde) ou Patagonie tragique (Patagonia trágica) la lutte menée entre 1920 et 1921 par des travailleurs insurgés, principalement anarcho-syndicalistes, dans la province de Santa Cruz, en Patagonie argentine.

ou Patagonie tragique

| Date | Novembre 1920 – décembre 1921 |

|---|---|

| Lieu | Province argentine de Santa Cruz |

| Résultat | Répression violente d’une grève insurrectionnelle, avec exécution sommaire de 1500 ouvriers grévistes. |

Le conflit débuta par une grève des journaliers agricoles et des ouvriers de l’industrie de la viande, qui se termina dans un premier temps par la conclusion d’un accord avec le patronat sur la base d’une plateforme de revendications des travailleurs. Cependant, lorsqu’il apparut que le patronat n’avait pas l’intention de respecter l’accord signé, et que déjà des mesures de rétorsion étaient prises à l’encontre des meneurs de la grève, le conflit social dégénéra en une grève insurrectionnelle, qui fut durement réprimée par les troupes de l’Armée argentine dépêchées sur place par le gouvernement central d’Hipólito Yrigoyen, alors président en exercice, et commandées par le lieutenant-colonel Héctor Benigno Varela[1]. Lors de cette répression, féroce et disproportionnée, quelque 1 500 ouvriers furent passés par les armes. Un an plus tard, Varela périt dans un attentat à la bombe perpétré à titre de vengeance par Kurt Gustav Wilckens, anarchiste allemand.

Déroulement des événements

La Fédération ouvrière régionale argentine (FORA) avait fondé à Río Gallegos, dans la province de Santa Cruz, la Sociedad Obrera (Société ouvrière) de Río Gallegos[2], dirigée par l’anarchiste espagnol Antonio Soto, connu sous le sobriquet de el Gallego (le Galicien) Soto. Santa Cruz était une zone de production de laine qui dépendait de l’exportation et s’appuyait sur la grande propriété foncière de la région d’une part, et sur l’implantation de sociétés frigorifiques anglaises d’autre part. Avec la fin de la Première Guerre mondiale, le prix des exportations primaires de Patagonie s’affaissa ; la baisse de la demande des stocks de laine accumulés depuis la fin de la guerre, et la chute du prix de la laine de 9,74 $ à 3,08 $, ramenant ce prix à son niveau normal de cotation en temps de paix, provoquèrent une crise régionale. Celle-ci toucha les exploitants des grands domaines et les négociants, mais se répercuta plus durement encore sur les ouvriers lainiers et les journaliers agricoles, qui vivaient dans des conditions misérables. La journée de travail normale des ouvriers était alors de 12 heures, celle des tondeurs et des muletiers avoisinait les 16 heures, et le dimanche était l’unique jour de repos. Les salaires, infimes, étaient souvent payés sous forme de bons ou en monnaie étrangère, laquelle était, lorsqu’il s’agissait ensuite de l’échanger dans les commerces, acceptée en dessous de sa valeur.

Une grève de protestation déclenchée en contre l’arbitraire des autorités policières[3], le boycott décidé contre trois commerçants liés à la Sociedad Rural, puis l’arrestation des dirigeants de la Sociedad Obrera, exacerba l’antagonisme entre travailleurs et patronat. Des délégués arrivèrent alors de toute la province et discutèrent des exigences à opposer à la Sociedad Rural. Les ouvriers affiliés à la Sociedad Obrera de Río Gallegos présentèrent ensuite au patronat une plateforme de revendications tendant à améliorer leurs conditions de travail.

Entre autres demandes, les ouvriers exigeaient qu’il fût interdit d’héberger plus de trois hommes dans un logis de 16 m2, que chaque ouvrier eût droit tous les mois à un paquet de bougies[4], et que le samedi fût jour chômé ; étaient exigés en outre une amélioration des rations alimentaires, un salaire mensuel minimum de 100 pesos, et la reconnaissance de la Sociedad Obrera comme seul représentant légitime des travailleurs, ceci impliquant que le délégué nommé comme médiateur entre les parties en conflit eût à être agréé comme tel. Ce cahier de revendications fut cependant rejeté par l’organisation regroupant les propriétaires terriens, la Sociedad Rural. Les travailleurs ripostèrent en décrétant la grève générale dans toute la province de Santa Cruz.

Première grève

La grève générale fut déclarée le . Le eut lieu une tentative d’assassinat du dirigeant Antonio Soto, mais celui-ci en réchappa. Le , lors d’une assemblée à la Sociedad Obrera, une nouvelle proposition, sous la forme d’un 2e cahier de revendications, fut transmise à la Sociedad Rural, laquelle proposition fut acceptée par un groupe limité de propriétaires le . À Puerto Deseado et à Puerto San Julián également la grève générale fut décrétée ; celle-ci, à laquelle se joignirent les cheminots et les employés des grands magasins La Anónima, était dirigée par des anarchistes. Le , la police tua le gréviste Domingo F. Olmedo.

La Sociedad Obrera, réunie en assemblée pour discuter de la marche à suivre, radicalisa ses positions, la tendance de la FORA du Ve Congrès (anarchiste) l’emportant en effet sur celle de la FORA du IXe Congrès (syndicaliste). Antonio Soto se rendit clandestinement à Buenos Aires pour demander appui et solidarité au Congrès de la FORA qui se tenait à ce moment.

Entre-temps, les grévistes prenaient en otage des policiers, des propriétaires fonciers et des employés administratifs des établissements ruraux, capturant armes et provisions pour les besoins de leurs propres colonnes mobilisées. Jusqu’à ce moment, des faits de violence graves ne s’étaient pas encore produits, à l’exception des actes commis par une bande anarchiste emmenée par Alfredo Fonte, alias El Toscano, qui avait pris d’assaut un certain nombre de fermes, notamment le domaine El Campamento, assailli le par El Toscano et son associé El 68.

Dans la région du lac Argentino, les ouvriers s’organisèrent en colonnes et, faisant escale dans les différentes exploitations agricoles, s’attachèrent à y soulever la main-d’œuvre. Pour se soustraire à la répression policière, ils se déplaçaient sans cesse d’un lieu à un autre, pour finalement se diriger sur la ville de Río Gallegos. Le , alors qu’ils approchaient du lieu-dit El Cerrito, la police les attaqua à l’arme à feu. L’affrontement fit plusieurs morts et blessés parmi les policiers et les ouvriers. Cet incident fut par la suite manipulé par les organes de presse assujettis à la Sociedad Rural, au gouverneur Edelmiro Correa Falcón[5] et à la Ligue patriotique argentine, pour faire accroire à l'opinion publique que la province tout entière était en proie au banditisme anarchiste. Le but de ces milieux était d’inciter le gouvernement national présidé par Hipólito Yrigoyen à engager la répression contre le mouvement ouvrier.

Le , les ouvriers s’emparèrent du domaine agricole La Anita, prenant en otage ses propriétaires et le commissaire Micheri, puis dans la foulée occupèrent la ferme La Primavera. Le , le nouveau gouverneur de Santa Cruz, le capitaine Ángel Ignacio Yza, de tendance yrigoyéniste, arriva en Patagonie, en remplacement de Correa Falcón. Sa politique cependant en sera une de conciliation, s’efforçant à trouver des règlements pacifiques entre les parties. Entre-temps, les troupes de l’armée fédérale commandées par le lieutenant-colonel Héctor Benigno Varela débarquèrent à Puerto Santa Cruz le et se mirent aussitôt en route pour Río Gallegos.

Le gouverneur Yza et Varela convinrent d’éviter la répression et s’entretinrent avec les grévistes à la ferme El Tero le . Les conditions qu’ils posèrent à ceux-ci portaient que les armes eussent à être déposées et les otages relâchés. En contrepartie serait satisfaite une grande partie des revendications des travailleurs, après acceptation d'un accord déjà proposé par les patrons aux ouvriers à la date du . Ledit accord disposait ce qui suit :

« Art. premier : Les soussignés s’engagent, dans des délais raisonnables imposés par les circonstances locales et régionales, à respecter les conditions suivantes d’amélioration économique et d’hygiène :

a.- Les habitations des ouvriers seront spacieuses et ventilées et répondront aux meilleures normes d’hygiène possibles ; en ce qui concerne les cabines, il est convenu que celles-ci seront en bois avec matelas de laine ;

b.- L’éclairage de la salle commune sera à charge du patron, ainsi que le chauffage pendant les mois d’hiver ;

c.- En plus du dimanche, les ouvriers pourront chômer une demi-journée dans la semaine ;

d.- La nourriture sera saine, abondante et variée ;

e.- Chaque estancia aura une infirmerie de secours, munie d’instructions rédigées dans la langue nationale ; Art. deuxième :

a.- Les patrons s’engagent à payer à leurs ouvriers un salaire minimum de cent pesos monnaie nationale, en plus du gîte et du couvert, sans baisser aucun des salaires qui excéderaient actuellement ce montant ;

b.- Lorsque le nombre des ouvriers est de 15 à 25, un aide de cuisine sera embauché, et deux lorsque le nombre d’ouvriers est de 25 à 40 ; au-delà de 40 ouvriers, l’on embauchera un boulanger ;

c.- Les gardiens de moutons mensuels, qui auront charge de conduire les troupeaux hors des domaines toucheront 12 pesos monnaie nationale par jour, indépendamment de leurs salaires et aussi longtemps qu’ils conduiront le troupeau ;

d.- Les gardians mensuels percevront pour chaque poulain dressé 20 pesos monnaie nationale, en sus du salaire fixe qui leur a été assigné, et percevront la même somme pour chaque taurillon dans les mêmes conditions.

Art. quatrième :

Les patrons s’engagent et reconnaissent de fait les sociétés ouvrières légalement constituées, ce qui implique qu’elles devront jouir de la personnalité juridique. Les ouvriers pourront appartenir ou non à ces associations, attendu que seule entrera en considération la bonne conduite de chacun. Art. cinquième :

Les ouvriers pour leur part s’engagent à lever l’actuel arrêt de travail dans les champs, et de retourner au travail selon leurs tâches respectives sitôt qu’ils auront signé le présent accord. »

— Río Gallegos, 30 janvier 1921[6].

Le lendemain, la grève fut levée, tandis que régnait une atmosphère de triomphe dans la Sociedad Obrera. Cependant, El Toscano et sa bande avaient pour leur part refusé d’accepter la médiation et s’en furent se mettre à l’abri dans l’intérieur de la province, en emportant la plupart des armes, pour prévenir leur confiscation. Le conflit toutefois parvint à un début de solution à travers la sanction arbitrale du gouverneur Yza, laquelle fut acceptée par les parties et homologuée par le ministère fédéral du Travail le .

À la suite de l’accord avec le gouverneur Yza, les troupes de Varela s’en retournèrent à Buenos Aires en [7]. L’accord fut cependant loin d’être respecté, le patronat engageant en effet, dans les fermes et dans les ports de la province de Santa Cruz, une série de mesures de rétorsion contre les participants aux grèves. Les forces de police, assistées de milices parapolicières composées de membres de la Ligue patriotique du nationaliste Manuel Carlés, entrèrent en action.

Intermède et approfondissement du conflit

Les grands fermiers propriétaires, négociants et investisseurs patagoniens, appartenant tous à la Sociedad Rural (et appuyés par la Ligue patriotique et quelques fonctionnaires de police) lancèrent l’offensive contre les autres groupes d’intérêts qui leur faisaient face : les travailleurs de la Société ouvrière, les radicaux yrigoyénistes emmenés par l’avocat et homme politique José María Borrero, et le juge Ismael Viñas, qui s’étaient formellement ralliés autour de la figure du gouverneur Yza. Ils répliquèrent aux actions des grands fermiers par le biais de la revue La Verdad (litt. la Vérité), dirigée par Borrero, en dénonçant notamment les contrats léonins que la société frigorifique nord-américaine Swift faisait signer aux ouvriers de l’industrie de la viande. Les ouvriers de la Swift se mirent alors en grève, avec le soutien de la Sociedad Obrera[8]. Le conflit pourtant se solda par le triomphe de la firme frigorifique, laquelle avait été aidée indirectement par Santiago Lázaro et Rogelio Lorenzo, syndicalistes de la FORA du IXe Congrès, dépêchés depuis Buenos Aires, qui attaquèrent en particulier Antonio Soto, en raison de son style et de ses positions anarchistes proches de la FORA du Ve Congrès. Par la voix de son organe La Organización Obrera, et par une série d’attaques sous forme de feuilles volantes, la FORA syndicaliste (IXe congrès) s’en prit à la Sociedad Obrera de Río Gallegos, qui était de caractère anarcho-syndicaliste, et incita plusieurs subdivisions sectorielles de celle-ci à faire sécession (les premiers à se détacher furent les travailleurs graphiques, et ensuite les chauffeurs et les mécaniciens). De la sorte, le monde ouvrier apparut divisé, tandis que le groupe de la FORA du IXe se rapprochait du groupe yrigoyéniste de Borrero et de Yza.

En , les télégraphistes de la poste de Río Gallegos en grève changèrent la composition du comité et rompirent avec la Sociedad Obrera. Le , à l’issue d’une assemblée réunie dans le cinéma Select de Río Gallegos, le dirigeant de la FORA syndicaliste Rogelio Lorenzo et son Syndicat autonome de chauffeurs occupèrent le siège de la Sociedad Obrera. Un groupe d’adhérents de celle-ci, emmenés par Soto, les expulsa des lieux violemment.

Si les dirigeants syndicaux envoyés de Buenos Aires, dont les capacités de mobilisation étaient à peu près nulles, subirent une défaite retentissante lors des assemblées ouvrières, la Sociedad Obrera commença néanmoins à donner quelques signes de faiblesse. Bien que ses militants eussent obtenu quelques réussites partielles dans des boycotts dirigés contre un certain nombre de commerçants fortunés, le gouverneur Yza cessa de les considérer comme des interlocuteurs valables, ne reconnaissant plus que les représentants de la FORA syndicaliste.

De son côté, le gouvernement chilien s’alarma de l’éventualité de devoir faire face à des troubles semblables dans le sud du Chili et décida de déployer, sous les ordres du colonel Carlos Ibáñez del Campo, une importante force de carabiniers autour de la ville de Puerto Natales, près de la frontière avec l’Argentine, ce qui donna de l’inquiétude au gouvernement argentin. De surcroît, le capitaine Elbio Carlos Anaya, chef de compagnie du 10e régiment de cavalerie, affirma que les carabiniers chiliens chargés de garder les cols de montagne laissaient aux grévistes argentins armés toute latitude d’aller et venir de part et d’autre de la frontière[9].

La Sociedad Rural commença à mobiliser ses influences à Buenos Aires et monta une campagne de presse dans les journaux La Prensa, La Razón et La Nación, pour dénoncer le péril anarchiste et le banditisme, et mettre en garde contre la possibilité que le gouvernement chilien s’emparât de la région de Santa Cruz. Parallèlement, la Sociedad Rural sut favoriser l’immigration de « libres », c'est-à-dire de jaunes, lesquels, amenés en Patagonie à partir d’autres régions, arrivèrent à Río Gallegos à bord du vapeur El Asturiano le et feront l’objet de violentes agressions de la part des ouvriers locaux. Cédant aux attaques contre sa personne lancées à la fois par la Sociedad Rural, la presse, le gouvernement, le syndicalisme de la FORA du IXe et les forces policières, Antonio Soto finit par démissionner comme secrétaire de la Société ouvrière ; lui succédera alors Antonio Paris, dirigeant ouvrier, cuisinier de profession, jouissant d’un grand prestige. Rogelio Lorenzo, de la FORA syndicaliste, s’appliquait à former un comité autonome de travailleurs ruraux dans l’intérieur de la province, en particulier dans la zone de Lago Argentino, en submergeant celle-ci de feuilles volantes. C’est pourquoi Soto entreprit de parcourir toute la province de Santa Cruz, éclairant les travailleurs agricoles, les muletiers, les tondeurs, etc. sur la nature du conflit et sur le non-respect, de la part du patronat, de l’accord signé avec Yza, et faisant ainsi échouer la manœuvre de Lorenzo. L’assemblée organisée par la FORA syndicaliste le tournera à l’échec total pour ses organisateurs.

Au cours du mois d’octobre, la situation atteignit un point de non retour. Un des motifs d’exaspération du conflit était l’action du groupe El Consejo Rojo (litt. le Conseil rouge), dirigé par Alfredo Fonte alias El Toscano, qui commençait à effectuer des attaques, des pillages et des prises d’otages dans les domaines agricoles de la province[10]. Début octobre, il s’entretint avec Antonio Soto pour lui exposer son dessein : grève générale, assauts contre les fermes et prises d’otages, par surprise et avec violence. Soto le désapprouva, arguant que ce serait là procurer des arguments à la Sociedad Rural, et soutint qu’il n’y eût à faire grève ou à mener des actions de boycott que contre les seuls fermiers qui n’avaient pas mis en œuvre le paquet de revendications. Le désaccord sur le mode d’action aboutit à une rupture totale entre les deux hommes. El Toscano fut capturé le par le commissaire Vera, paradoxalement après dénonciation des ouvriers.

Soto partit en campagne et parcourut les environs de Barranca Blanca, El Tero, Mac Cormack, Tapi Aike, Fuentes del Coyle, Cancha Carrera, Primavera, San José, Laurita, Rospentek, Punta Alta, Glen Cross, Rincón de los Morros, Douglas, Bella Vista, Buitreras, Paso del Medio, Clark, etc. S’il réussit à obtenir une adhésion écrasante parmi les ouvriers agricoles, la Sociedad Obrera resta néanmoins privée d’appuis extérieurs : le juge Viñas faisait face à un procès politique à Buenos Aires, José María Borrero était incarcéré et observait le silence, les avocats Corminas, Cabral et Beherán ne paraissaient pas vouloir donner leur appui, et le gouverneur radical privilégiait la FORA syndicaliste comme interlocuteur[11]. En outre, la Sociedad Obrera avait vu s’amenuiser ses forces dans les ports, lesquels faisaient allégeance à la FORA syndicaliste. À Puerto Deseado les cheminots, et à Puerto San Julián et Puerto Santa Cruz les débardeurs, n’appuyaient pas la grève. Seuls quelques anarchistes comme Ramón Outerello soutenaient la Sociedad Obrera, à l’exception de Puerto San Julián, où le dirigeant était un socialiste, Albino Argüelles. Sur le littoral, le seul appui venait de Río Gallegos.

Deuxième grève

Le , les locaux de la Fédération ouvrière de Río Gallegos, de Puerto Deseado, de San Julián et de Puerto Santa Cruz furent fermés et démolis, et les dirigeants ouvriers mis en état d’arrestation. Antonio Paris, secrétaire général de la Fédération ouvrière, fut détenu et torturé par la police, et sera ensuite déporté, en même temps que d’autres responsables ouvriers. Cependant, la grève générale fut décrétée à Santa Cruz. Le tract distribué par la Sociedad Obrera proclamait :

« GRÈVE GÉNÉRALE

Compte tenu que se poursuivent les vexations à l’encontre de nombre de nos camarades, vexations que nous avons rendues publiques dans des avis antérieurs : le Conseil local, lors d’une réunion qui s’est tenue avec les délégués qui en font partie, la commission du comité Mar y Playa (mer et quais) et les comités pro-prisonniers et pro-grève reconnus, ont pris la résolution suivante :

De décréter la grève générale à compter d’aujourd’hui 15 heures (3 heures de l’après-midi) et jusqu’à ce que nos camarades soient remis en liberté, à laquelle grève devront prendre part à cet effet tous les ouvriers de mer et de manutention, les chauffeurs, les mécaniciens et similaires, le personnel de cuisine, les ouvriers d’imprimerie, les métiers divers et tous les travailleurs des champs et du commerce en général.

CAMARADES : Croisons-nous les bras, retirons nos outils de travail, et que personne ne se laisse intimider, car il vaut mieux continuer à souffrir de la faim en commun pour voir nos justes revendications satisfaites, que d’aller remplir une à une les calebasses faites pour mettre en lieu sûr les rapines légalisées de nos exploiteurs. »

— LE COMITÉ PRO-GRÈVE[12].

Antonio Soto, qui séjournait dans l’estancia Bella Vista, hissa le drapeau rouge et noir de l’anarchisme et commença à pousser à la grève et à l’occupation des grands domaines agricoles. Début novembre, Soto avait soulevé les travailleurs des estancias Buitreras, Alquinta, Rincón de los Morros, Glencross, La Esperanza et Bella Vista.

La police lança alors une rapide offensive et mit en détention les dirigeants que Soto avait dépêchés à Río Gallegos : Mogilnitzky, Sambucetti et Severino Fernández furent torturés et déportés sur le vapeur Vicente Fidel López, pendant qu’étaient incarcérés et battus José Graña, Domingo Oyola, Restituto Álvarez et le patron du bar où ils s’étaient trouvés réunis, Martín Tadich. Cette vague d’arrestations de dirigeants syndicaux dans les villes côtières eut pour effet d’isoler le mouvement de grève, qui néanmoins ne cessa de gagner en ampleur. Ramón Outerello, après avoir réussi à échapper aux autorités à Puerto Santa Cruz, entama des actions plus agressives qu’Antonio Soto, qui ne souhaitait pas affronter l’armée et le gouvernement. Outerello entreprit d’organiser de grandes colonnes d’ouvriers et à s’emparer d’estancias, tout en faisant mouvement vers les ports, dans une tentative de rompre l’isolement. Dans le domaine agricole allemand Bremen, à Laguna Cifre, les grévistes furent attaqués par les estancieros, ce qui entraîna la mort de deux ouvriers et en blessa plusieurs autres.

Arrivée de Varela

Le président argentin Hipólito Yrigoyen décida d’envoyer en Patagonie le 10e régiment de cavalerie. Celui-ci fut divisé en deux corps, dont le principal était commandé par le commandant en chef de l’expédition, le lieutenant-colonel Varela, et le second par le capitaine Elbio C. Anaya. Ces troupes se mirent en route le , à bord du navire de transport Guardia Nacional.

Le , Varela débarqua à Río Gallegos, où il fut informé par les membres de la Sociedad Rural, par les autorités policières et par le gouvernement local, de ce que

« ...l’ordre tout entier se trouve subverti, que la garantie individuelle, la garantie du domicile, de la vie et des haciendas, assurées par notre Constitution, ont cessé d’exister ; que des hommes soulevés en armes contre la Patrie menacent la stabilité des autorités et se sont ouvertement insurgés contre le gouvernement national, détruisant, incendiant, réquisitionnant chevaux, vivres et tous types de biens... »

— Rapport du lieut.-col. Varela[13]

Varela avait sous ses ordres un contingent de 200 hommes bien équipés, tandis que les grévistes étaient autour de deux milliers, mais pauvrement armés. Si les raisons qui le portèrent à agir de la sorte font toujours l’objet de discussion, qu’il le fît par ordre du gouvernement national ou de sa propre initiative, il demeure que c’est bien Varela qui instaura la peine du peloton d’exécution contre les journaliers et ouvriers en grève. En atteste l’avis diffusé par Varela et ainsi libellé :

« Si vous acceptez en cet instant de vous soumettre INCONDITIONNELLEMENT en me remettant les prisonniers et tous les chevaux que vous avez en votre pouvoir, tout en vous présentant à moi avec vos armes, je VOUS DONNERAI TOUTE ESPÈCE DE GARANTIES POUR VOUS ET POUR VOS FAMILLES, m’engageant à vous faire justice dans les réclamations que vous auriez à présenter contre les autorités et de même à régler l’ultérieure situation de vie de tous les travailleurs en général. Si dans les 24 heures après réception par vous de la présente communication, je ne reçois pas de réponse indiquant que vous acceptez la reddition inconditionnelle de tous les grévistes insurgés en armes sur le territoire de Santa Cruz, je PROCÉDERAI :

1° À vous soumettre par la force, en ordonnant aux officiers de l’armée qui commandent les troupes sous mes ordres de vous considérer comme ennemis du pays dans lequel vous vivez ;

2° À vous tenir pour responsables de la vie de chacune des personnes qu’en ce moment vous détenez par la force comme prisonniers, ainsi que des malheurs qui pourraient survenir au sein de la population que vous occupez et de celles que vous seriez amenés à occuper par la suite ;

3° Toute personne se trouvant les armes à la main et ne pouvant justifier d’une autorisation écrite, signée par le sous-signé, sera châtiée sévèrement ;

4° Quiconque dirigera un tir sur les troupes sera fusillé à l’endroit même où il se trouve ;

5° Si, à l’effet de vous soumettre, l’emploi des armes par les troupes apparaît nécessaire, je vous préviens qu’une fois entamé le combat, il n’y aura plus ni pourparlers ni suspension des hostilités. » »

— Varela, lieutenant-colonel, commandant en chef du 10e de C.[14].

Au contraire de ce qu’affirmeront par après les auteurs des exécutions pour justifier leur action, le gouvernement chilien collabora bien avec les forces argentines, fermant la frontière afin d’empêcher le passage des grévistes et permettant aux troupes argentines de faire des incursions sur le territoire chilien pour accomplir leurs poursuites.

Le , Varela, accompagné du premier lieutenant Schweizer et de 12 soldats, ayant fait route en direction d’El Cifre, atteignit la localité de Paso Ibáñez. C’est là, c'est-à-dire à un moment où il n’avait pas encore publié l’avis ci-dessus décrétant la peine de mort, que Varela ordonna la première exécution : celle du prisonnier chilien Triviño Cárcamo. Ensuite, il s’en revint à Río Gallegos. Le , le capitaine Viñas Ibarra, secondé par le sous-lieutenant Frugoni Miranda et appuyé par 50 soldats de troupe, partit pour une expédition dans le sud de la province, visitant Pali-Aike, Fuentes del Coyle, Primavera, Punta Alta, Cancha Carrera et la cordillère de Los Baguales. Le , attaquant aux abords de Punta Alta une centaine de grévistes, lesquels n’étaient pourvus que de quelques rares armes à feu et étaient quasi tous armés seulement de couteaux, la troupe tua cinq grévistes et en fit prisonniers environ 80, dont une moitié environ sera fusillée[15].

Outerello et sa colonne de 400 grévistes se dirigèrent sur Paso Ibáñez, localité côtière dans le nord de la province, qui à cette époque-là comptait autour de 800 habitants, et l’occupèrent. Ils emmenèrent avec eux, comme otages, un grand nombre de policiers, d’exploitants agricoles et d’administrateurs de domaine, qu’ils logèrent dans le cinéma local. Après avoir résisté avec succès aux troupes de la marine, Outerello demanda de parlementer avec Varela, qui arriva le . Les grévistes requéraient la liberté pour leurs camarades emprisonnés et pour les déportés, et l’application du paquet de conditions cosigné par le patronat. Varela leur répondit qu’ils devaient se rendre sans conditions. Alors que les ouvriers délibéraient (Outerello préconisait de ne pas se rendre et s’enfuit à Cañadón León, dans l’estancia Bella Vista), Varela les attaqua à Río Chico, forçant à la reddition une colonne dirigée par Avendaño, qu’il fit fusiller en même temps que des dizaines de grévistes. Ensuite, le 1er décembre, les soldats tendirent une embuscade au groupe d’Outerello, où ce dernier trouva la mort et avec lui une dizaine d’ouvriers ; les troupes de Varela en revanche ne subirent aucune perte[16].

Les troupes commandées par le capitaine Viñas Ibarra partirent à la poursuite des colonnes emmenées par Antonio Soto. Le , avec 20 hommes, elles franchirent d’un bond le fleuve Santa Cruz et surprirent plus loin un groupe de grévistes, qui furent contraints de se rendre au lieu-dit El Perro, où seront ensuite exterminés une vingtaine d’ouvriers. À Cerro Negro, les troupes de Viñas Ibarra parcoururent la région en la nettoyant de militants et en fusillant ceux-ci sur le lieu même où ils se trouvaient. Ensuite, ils marchèrent sur la région de Lago Argentino par le chemin de Cordillera de los Baguales. Le , à La Leona, une centaine de grévistes se rendit volontairement, pendant que 80 autres environ suivirent Soto à la estancia La Anita. Viñas Ibarra, après les avoir rejoints, exigea d’eux une reddition inconditionnelle. Les grévistes en discutèrent lors d’une assemblée nocturne, tandis que les troupes se préparaient à l’assaut ; l’assemblée vota pour la reddition, à l’encontre de la position des anarchistes, qui ne se fiaient pas à l’armée. Les grévistes envoyèrent deux émissaires pour s’enquérir des conditions de la reddition, mais Viñas Ibarra les fusilla séance tenante. Finalement, la reddition inconditionnelle eut lieu. Selon plusieurs témoignages, le nombre de fusillés oscillerait ici entre 100 et 200. Antonio Soto, qui était opposé à la reddition, s’enfuit à cheval à destination du Chili avec 12 camarades. Le , le groupe de Soto traversa la frontière dans la zone du mont Centinela. Il ne sera jamais rattrapé[17]. Viñas Ibarra sillonnera encore la région du 12 au , capturant et fusillant les derniers grévistes épars.

La répression se prolongea, et s’étendit de la région de San Julián jusqu’à Cañadón León. Le , les troupes d’Anaya partirent de l’estancia San José et firent route vers le nord. Vers midi, au terme d’un échange de coups de feu à Tapera de Casterán, de nombreux grévistes furent faits prisonniers. Bien que les militaires aient déclaré par la suite que seuls périrent le dirigeant Albino Argüelles et deux grévistes, c’est en fait une centaine de prisonniers qui furent ici fusillés[18].

Phase finale

La toute dernière colonne de grévistes à rester active sera celle emmenée par José Font, mieux connu comme Facón Grande, dans la zone de Puerto Deseado. Celui-ci divisa ses forces en deux colonnes, l’une de 300 hommes, marchant vers le sud de Puerto Deseado, à Bahía Laura, et l’autre, dirigée par lui-même, vers Pico Truncado. Ils se rendirent maître de la petite localité de Las Heras, à 300 km env. au nord-ouest de Puerto Deseado, y laissant le délégué Antonio Echevarría, chargé de garder la place. Le , Varela envoya de Puerto Deseado vers ladite localité, par le train d’exploration, un détachement sous les ordres du sous-lieutenant Jonas. Las Heras fut reprise sans résistance et Jonas fusilla Echevarría et d’autres meneurs grévistes. Le , Varela, ayant appris l’existence d’un campement de grévistes, se rendit à la gare de Tehuelches, à mi-chemin entre Puerto Deseado et Las Heras, sur la même ligne de chemin de fer du Ferrocarril Nacional Patagónico. À son arrivée se produisit le seul véritable acte de résistance face à l’armée dans toute la campagne : lors d’une fusillade, le soldat Salvi fut blessé et le soldat Fischer tué. Chez les grévistes, il y eut au moins trois morts et plusieurs blessés. Varela et son groupe durent se replier sur Jaramillo. De là, il envoya le gérant de La Anónima, Mario Mesa, parlementer avec Facón Grande, en lui promettant de respecter la vie de tous et d’accéder à leurs demandes s’ils se rendaient. À l’issue d’une assemblée, les ouvriers résolurent de se rendre dans la gare de Tehuelches le . En dépit de sa promesse, Varela fusilla Facón Grande, Leiva et au moins une demi-centaine d’ouvriers. Le dernier groupe de grévistes une fois exterminé, les troupes de l’armée s’employèrent à arpenter toute la province de Santa Cruz à la recherche de grévistes dispersés. L’armée les poursuivait, jusqu’à les attraper et les fusiller sommairement. La campagne s’acheva le ; au total y périrent environ 1 500 ouvriers et grévistes[19].

Répercussion des exécutions

Le dimanche , à l’hôtel Argentino, la Sociedad Rural fêtait le Nouvel An par un grandiose hommage au lieutenant-colonel Varela. Le , le vapeur Asturiano, avec à son bord Manuel Carlés, président de la Ligue patriotique, accosta à Río Gallegos pour rendre hommage et décorer Varela et ses hommes. Le , le journal La Unión publia una declaration de la Sociedad Rural annonçant la baisse d’un tiers de tous les salaires, c'est-à-dire à une valeur nominale inférieure à celle des salaires en vigueur durant la première grève[20]. Le seul geste de réprobation jamais accompli contre les troupes de répression revient aux 5 taulières du lupanar La Catalana, qui refusèrent de servir les soldats stupéfaits, en leur criant « assassins »[21].

Les journaux anarchistes, principalement La Antorcha et La Protesta, dénoncèrent le massacre d’ouvriers prisonniers et les exécutions sommaires dès le moment où ils avaient lieu. Ils appelèrent à la solidarité et à la grève, mais les autres organisations ouvrières (l’UGT et la FORA du IXe congrès), désireux d'éviter une confrontation avec le gouvernement d’Hipólito Yrigoyen, se cantonnèrent dans une protestation formelle. Ce n’est que lorsqu’elles apprirent l’ampleur de la tuerie qu’elles s’associèrent aux protestations. À l’exception des anarchistes, qui publièrent témoignages, dénonciations et listes d’assassinés, les protestations des autres groupes politiques furent entre tièdes et purement formelles[22]. Il n’y eut pas, de la part du gouvernement, d’honneurs rendus aux vainqueurs, et les actions des troupes ne reçurent pas l’aval officiel ; bientôt, un manteau d’oubli fut jeté sur l’affaire, par crainte des conséquences politiques. Il y eut certes quelque débats et dénonciations à la Chambre des députés à partir du , quand le député socialiste Antonio De Tomaso aborda le sujet lors d’une séance de l’assemblée. Les dénonciations et indignations des députés socialistes furent cependant systématiquement dédaignées et peu de mois plus tard l’affaire retomba dans l’oubli.

Enchaînement de vengeances

Le lieutenant-colonel Varela périt dans un attentat perpétré, selon les sources, le 25[23] ou par un ouvrier anarchiste allemand nommé Kurt Wilckens. Auparavant déjà, à plusieurs reprises, celui-ci avait été sur le point de l’assassiner, mais chaque fois Varela avait paru accompagné de ses filles ou d’autres personnes, ce qui avait sur le moment dissuadé Wilckens d’exécuter l’attentat. Ce jour-là enfin, Varela était sorti sans accompagnement ; Wilckens l’attendit à quelques mètres de l’entrée de son domicile, situé au no 2461 de la rue Fitz Roy, dans le quartier de Palermo à Buenos Aires, et, le voyant sortir, lui lança une bombe aux pieds, qui blessa Varela, puis tira, de son révolver Colt, quatre coups de feu, c'est-à-dire le nombre de balles par lequel Varela avait coutume d’ordonner qu’on exécutât ses victimes. Wilckens tenta ensuite de s’enfuir, mais un éclat de la bombe lui avait fracturé le péroné, lui rendant la fuite impossible. Une fois détenu par la police, il déclara : « Celui-là ne tuera plus personne. J’ai vengé mes frères »[24].

Kurt Wilckens était un anarchiste pacifiste, antialcoolique et végétarien, que le comportement de Varela en Patagonie avait profondément indigné. Sans expérience en matière d’attentats ni dans le maniement des explosifs, il affirma que son geste fut une action entièrement individuelle, bien que l’on suppose qu’il eût reçu l’aide d’autres anarchistes. Le geste de Wilckens fut salué par l’ensemble du milieu anarchiste d’Argentine, et le retentissement de son acte atteignit jusqu’à l’Allemagne et les États-Unis, pays dans lequel il avait résidé.

Pendant les obsèques de Varela, auxquelles assistèrent le général Agustín P. Justo, alors ministre de la Guerre, le docteur Manuel Carlés, le président Marcelo T. de Alvear et l’ancien président Hipólito Yrigoyen, un jeune homme appartenant à la Ligue patriotique argentine et ci-devant policier de Santa Cruz, dénommé Ernesto Pérez Millán Témperley, proféra des insultes et menaces à l’adresse des journalistes.

Les procureurs requirent contre Wilckens une peine d’emprisonnement de 17 ans. En prison, il se rétablit de sa blessure et, par son caractère docile, parvint à se faire estimer de ses codétenus et des gardiens, recevant de nombreuses visites et de la lecture. Des journalistes vinrent l’interroger et il rédigea quelques articles pour le compte de revues anarchistes.

« Ce ne fut pas une vengeance; ce que je voyais en Varela, ce n’était pas l’insignifiant officier. Non, en Patagonie, il était tout : gouvernement, juge, bourreau et fossoyeur. À travers lui, j’ai tenté de blesser l’idole mise à nu d’un système criminel. Mais la vengeance est indigne d’un anarchiste ! Les lendemains, nos lendemains, n’affirment ni querelles, ni crimes, ni mensonges ; ils affirment la vie, l’amour, les sciences ; œuvrons à hâter l’avènement de ce jour. »

— Kurt Wilckens, lettre du 21 mai 1923.

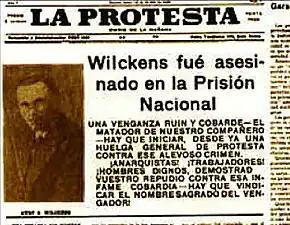

Le , Wilckens fut assassiné par Pérez Millán Témperley dans sa cellule, pendant son sommeil, d’une balle qui lui traversa le poumon gauche. Wilckens succomba le lendemain. Son assassin déclara après son arrestation : « J’ai été le subalterne et un parent du commandant Varela. Je viens de venger sa mort ». Le journal Crítica vendit ce jour-là plus d’un demi-million d’exemplaires, et l’événement suscita l’indignation des anarchistes et des organisations ouvrières. La FORA appela à un arrêt de travail général de protestation, et une manifestation convoquée sur la place Once se solda par deux morts, 17 blessés et 163 détentions côté manifestants, et par un officier mort et trois policiers blessés du côté des forces de l’ordre. L’Union syndicale argentine, anciennement FORA du IXe, appuya l’arrêt de travail, mais leva bientôt l’appel à la grève.

Grâce à ses influences, Pérez Millán réussit à se faire déclarer dément et fut interné à l’asile d’aliénés de la rue Vieytes, où il mena une vie tranquille, abstraction faite de la rancœur qu’il nourrissait à l’égard de ses camarades de la Ligue patriotique, qui l’avaient abandonné. Le matin du , Pérez Millán fut assassiné à son tour d’un coup de feu tiré par Esteban Lucich, interné ayant des antécédents d’homicide[25]. Attendu que Lucich n’avait pas lui-même de mobile évident pour commettre le crime, les soupçons des enquêteurs se portèrent sur le professeur Germán Boris Wladimirovich (es), anarchiste d’origine russe, instigateur en 1919 du premier braquage anarchiste en Argentine, qui, enfermé à vie au bagne d’Ushuaia, avait simulé la folie pour être transféré à la rue Vieytes de Buenos Aires et y venger la mort de Wilckens. Soumis à un rude interrogatoire et battu, il n’avouera pas sa participation, pour ne pas compromettre ses appuis à l’extérieur. Vladimirovitch mourra quelques mois plus tard des suites des tortures subies.

Filmographie

Un film de 1974, La Patagonia rebelde, mis en scène par Héctor Olivera d’après un scénario de l’historien Osvaldo Bayer, a pour sujet le massacre de Patagonie. Après avoir été d’abord censurée par le président d’alors, Juan Domingo Perón, l’œuvre fut finalement autorisée, par décision du même Perón, à sortir sur les écrans le de cette même année[26]. Après la mort de Perón, le film fut à nouveau interdit, le , par le gouvernement d’Isabel Perón[27]. Ce n’est qu’avec le retour de la démocratie formelle en 1984 qu’il put enfin être librement projeté[28]. Le film remporta un Ours d'argent à la Berlinale de 1974[29].

En 2006 parut le documentaire La vuelta de Osvaldo Bayer (litt. le Retour d’Osvaldo Bayer), tourné par Eduardo Anguita (es). Ce film recrée, sous la directive d'Osvaldo Bayer, certains épisodes particuliers de la rébellion dont la trace subsiste jusqu’à aujourd’hui dans le paysage et dans la mémoire collective de la population patagonienne, sous la forme notamment de quelques monuments en partie détruits, de murs commémoratifs, etc.

Littérature

Dans le récit De cómo murió el chilote Otey (litt. De la façon dont mourut le chilote Otey), l’écrivain chilien Francisco Coloane relate un épisode se situant dans les derniers jours de la grève. Pendant que quelque 850 ouvriers sous le commandement de Facón Grande s’enfuient en direction de la frontière chilienne et du massif del Paine, 40 autres, parmi lesquels les Chilotes Otey et Rivera, décident de mourir pour leurs camarades en restant retranchés dans un hangar de tonte, pour retarder la marche des hommes de Varela. Au cours du récit, les personnages présentent leur version des causes et des événements de la grève et discutent également de la discrimination dont sont victimes les Chilotes en Patagonie.

Le livre de l’écrivain et historien argentin David Viñas, Los dueños de la tierra (litt. les Maîtres de la terre), relate les événements de la Patagonie rebelle par le prisme du médiateur envoyé par le gouvernement radical pour tenter de résoudre le conflit pacifiquement, avant l’intervention de l’armée.

Pavel Oyarzún, romancier et poète chilien originaire de Punta Arenas, est l’auteur d’un roman intitulé El Paso del Diablo (2004), dans lequel il évoque la fuite des ouvriers grévistes poursuivis par les soldats du 10e régiment de cavalerie.

Notes et références

- « Gobierno de Hipólito Yrigoyen Historia Argentina Patagonia Rebelde »

- La Sociedad Obrera fut fondée à Río Gallegos vers 1918 et disposait d’une imprimerie et d’une école. Elle publiait la revue 1° de Mayo (litt. 1er Mai). Elle envoyait des délégués dans tous les grands domaines agricoles et était surveillée par la police. Cf. Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde, tome I, éd. Booket, Buenos Aires, 2004.

- La Sociedad Obrera avait sollicité auprès du commissaire Ritchie la permission de rendre un hommage au pédagogue libertaire Francisco Ferrer y Guardia. Ritchie ayant refusé de donner son autorisation, les ouvriers déclenchèrent une grève de 48 heures. En outre, le 19 octobre, le gouverneur Correa Falcón fit mettre en détention les participants à une réunion tenue dans le local de la Sociedad Obrera, ce qui donna lieu, en réaction, à un arrêt de travail général.

- Pendant l’hiver patagonien, les jours sont très courts et les magasins des propriétaires agricoles faisaient payer jusqu’à 80 centavos un paquet de bougies qui n’en coûtait que 5. Cf. Osvaldo Bayer, La Patagonia rebelde, tome I, éd. Booket, Buenos Aires, 2004.

- La Sociedad Obrera avait dénoncé Correa Falcón comme étant le gouverneur par intérim et secrétaire de la Sociedad Rural.

- Osvaldo Bayer, La Patagonia rebelde, tome I, éd. Booket, Buenos Aires, 2004.

- Osvaldo Bayer ainsi que Felipe Pigna relatent l’épisode suivant : Sa mission accomplie, Varela et son régiment, le 10e de cavalerie, se disposent à partir. Avant de s’embarquer, un grand fermier est pris de doutes sur le maintien de la paix sociale et dit à Varela : « Vous vous en allez, et la même chose recommencera », à quoi Varela répondit : « S’ils se soulèvent à nouveau, je reviendrai et les fusillerai par dizaines ». Cf. Sangrientas huelgas patagónicas, art. de Felipe Pigna, Clarín, 12 août 2007.

- La manchette du supplément de La Verdad du 11 avril 1921 était ainsi conçue : « Crimes de lèse-humanité. L’exploitation de l’homme par l’homme porté au plus degré de raffinement. » Cf. Osvaldo Bayer, La Patagonia rebelde, tome I, éd. Booket, Buenos Aires, 2004, p. 37

- Bayer, La Patagonia rebelde (tome II, La Masacre), p. 123. Le 16 novembre 1921 cependant, le gouvernement chilien finit par prendre son parti et autorisa le colonel Varela et sa colonne de 13 soldats à emprunter un raccourci à travers le territoire chilien, à l’est de Puerto Natales, le long de l’actuelle route nationale 9. Cf. Bayer, tome II: La Masacre, p. 131, et Orlando Mario Punzi, La tragedía patagónica: historia de un ensayo anarquista, éd. Círculo Militar (1991), p. 79

- La bande d’El Toscano se composait d’Ernesto Francisco Martín Reith, Allemand âgé de 26 ans ; Heerseen Dietrich, Allemand de 26 ans ; Frank Cross, Américain, 37 ans ; Zacarías Caro, Argentin de 32 ans, et Santiago Díaz, Chilien de 22 ans. Ils portaient un brassard rouge, comme symbole du socialisme. Cf. Osvaldo Bayer, La Patagonia rebelde, tome II (la Masacre), éd. Booket, Buenos Aires, 2004, p. 118-121.

- Osvaldo Bayer, La Patagonia rebelde, tome II (la Masacre), éd. Booket, Buenos Aires, 2004, p. 114-117.

- Osvaldo Bayer, La Patagonia rebelde, tome II (la Masacre), éd. Booket, Buenos Aires, 2004, p.145

- Cité par Osvaldo Bayer dans La Patagonia rebelde, tome II (la Masacre), éd. Booket, Buenos Aires, 2004, p. 160.

- Cité par Osvaldo Bayer, La Patagonia rebelde, tome II (la Masacre), éd. Booket, Buenos Aires, 2004, p. 210.

- Selon le journal La Unión de Río Gallegos, il y eut à Fuentes de Coyle, où Viñas Ibarra avait mené des prisonniers pris à Laguna Salada et Punta Alta, quelque 100 morts. Une étude comparative exhaustive entre le rapport contradictoire de Viñas Ibarra et les déclarations de plusieurs témoins se trouve dans Osvaldo Bayer, La Patagonia rebelde, tome II (la Masacre), éd. Booket, Buenos Aires, 2004, p. 167-194.

- Les rapports de Varela et d’Anaya font état, côté ouvrier, de « morts au combat », mais qui en réalité étaient des exécutions camouflées. Les divers témoignages oscillent entre 50 et 200 fusillés. Cf. Osvaldo Bayer, La Patagonia rebelde, tome II (la Masacre), éd. Booket, Buenos Aires, 2004, p. 214-238.

- D’après le compte rendu militaire de Viñas Ibarra, le bilan de la rencontre était de « sept morts et de nombreux blessés qui réussirent à se perdre dans l’obscurité de la nuit », tandis que furent pris « 420 prisonniers insurgés, cent propriétaires, administrateurs, contremaîtres et agents, réchappés, 180 armes longues, 700 couteaux ». En réalité, les prisonniers furent sélectionnés par Viñas Ibarra pour être fusillés. Edelmiro Correa Falcón, le plus grand ennemi des grévistes, confirma le nombre de 120 fusillés à La Anita. Cf. Osvaldo Bayer, La Patagonia rebelde, tome II (la Masacre), éd. Booket, Buenos Aires, 2004, p. 310-311 et 334-348.

- La tâche de réprimer les grévistes de Patagonie incomba aussi en partie au général de cavalerie Elbio Carlos Anaya, assistant direct du lieutenant-colonel Varela et l’un des tenants de la ligne dure. Deux décennies plus tard, Anaya sera à la tête de la garnison de Campo de Mayo lors du soulèvement du 4 juin 1943, deviendra ensuite ministre de la Justice et de l’Instruction publique dans le gouvernement issu de ce coup d’État, participera en 1945 aux tentatives d’évincer Perón du pouvoir, et se montrera enfin, sous la dictature de Pedro Eugenio Aramburu, un antipéroniste farouche, notamment en dirigeant la Commission 48, qui travaillait sous l’égide de l’amiral et vice-président Isaac Rojas. Voir Santiago Senén González et Fabián Bosoer, « Los inquisidores de Evita », Clarín, Buenos Aires, (lire en ligne, consulté le )

- En Sangrientas huelgas patagónicas. Felipe Pigna, Clarín, 12 août 2007.

- Selon le journal La Prensa du 25 janvier 1922, il y eut, au terme de la grève, une forte hausse des prix : « San Julián, 24 janvier – le détachement de cavalerie qui était resté dans la province de Santa Cruz sous le commandement du capitaine Pedro E. Campos, dut se transporter à Rio Gallegos, en raison de ce que dans cette localité la vie s’était faite impossible à cause du prix élevé atteint par les produits de première nécessité. Le phénomène qui a motivé ce transfert est habituel sur tout le littoral de la Patagonie ; mais, selon les rapports que m’a procurés le susmentionné officier, le coût de la vie dans Santa Cruz a atteint des limites incroyables. »

- Osvaldo Bayer consacre le dernier chapitre de La patagonia rebelde, Tome II (La masacre), Booket, Buenos Aires, 2004, à relater ce singulier épisode.

- Les périodiques qui attaquèrent Varela, outre celles anarchistes, étaient Crítica, La Vanguardia, La Montaña et La Internacional. Cf. Osvaldo Bayer, La Patagonia rebelde, tome III (Humillados y ofendidos), Booket, Buenos Aires, 2004.

- María Laura Moreno Sainz, Anarchisme argentin 1890-1930 : contribution à une mythanalyse, ANRT, Atelier national de reproduction des thèses, 2004, page 156

- Salas Rossenbach, Une odyssée en Patagonie, Éditions La Découvrance, 2014, lire en ligne.

- Selon Felipe Pigna, « Pérez Millán lisait une lettre de Manuel Carlés, son chef dans la Ligue patriotique et ami personnel, pendant qu’il attendait que Lucich lui apportât le petit déjeuner. Bientôt le Yougoslave entra avec le service. Lorsque Millán se saisit du plateau, son serviteur sortit un revolver d’entre ses vêtements en lui disant "ceci, c’est Wilckens qui te l’envoie" et lui tira une balle dans le thorax. Pérez Millán mourut le jour suivant ». Article intitulé Sangrientas huelgas patagónicas paru dans le journal Clarín, Buenos Aires, 12 août 2007.

- Magicas Ruinas

- Magicas Ruinas ibid.

- (es) José Pablo Feinmann, « Peronismo : filosofía política de una obstinación argentina », sur Página/12, [PDF]

- Site de la Berlinale

Bibliographie

- La Patagonia trágica, José María Borrero (1928).

- La Patagonia rebelde (tome I : Los bandoleros), Osvaldo Bayer, éd. Galerna, Buenos Aires (1972). Trad. française : La Patagonie rebelle : 1921-1922, chronique d’une révolte des ouvriers agricoles en Argentine, traduit par Simone Guittard et Frank Mintz, Acratie, La Bussière, 1996, 300 p., coéd. avec l'Atelier de création libertaire, Lyon, même date.

- La Patagonia rebelde (tome II : La masacre), Osvaldo Bayer, éd. Galerna, Buenos Aires (1972).

- La Patagonia rebelde (tome III : Humillados y ofendidos), Osvaldo Bayer, éd. Galerna, Buenos Aires (1974).

- La Patagonia rebelde (tome IV : El vindicador), Osvaldo Bayer, éd. Booket, Buenos Aires (1997).

Articles connexes

Liens externes

- Texte de Felipe Pigna en traduction française sur le site DIAL.

- Bohoslavsky, Ernesto. (2005). Interpretaciones derechistas de la « Patagonia Trágica » en Argentina, 1920-1974, Historia Política, UBA-UNICEN-UNLP-UNMdP-UNS-UNSAM.

- Cronodata : chronologie des événements patagoniens de à .

- 1921 : Una historia de la Patagonia argentina Édité par le Colegio Secundario Provincial no 21 "José Font"; Gobernador Gregores (Santa Cruz). Biographie des protagonistes et témoignages.

- Felipe Pigna, Sangrientas huelgas patagónicas, dans le journal Clarín, Buenos Aires, .

- Los fusilamientos de la Patagonia, El Ortiba, site d’histoire sociale et politique argentine et américaine. Information générale abondante sur les faits, textes, film et analyse des événements.

- Chilotes fusillés en Patagonie, Luis Mancilla Pérez.