La Bussière (Vienne)

La Bussière est une commune du Centre-Ouest de la France, située dans le département de la Vienne en région Nouvelle-Aquitaine.

| La Bussière | |||||

Bourg de La Bussière (Vienne). | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Vienne | ||||

| Arrondissement | Montmorillon | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Vienne et Gartempe | ||||

| Maire Mandat |

Éric Viaud 2020-2026 |

||||

| Code postal | 86310 | ||||

| Code commune | 86040 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

310 hab. (2020 |

||||

| Densité | 9,7 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 38′ 07″ nord, 0° 49′ 28″ est | ||||

| Altitude | Min. 69 m Max. 143 m |

||||

| Superficie | 32,09 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Montmorillon | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

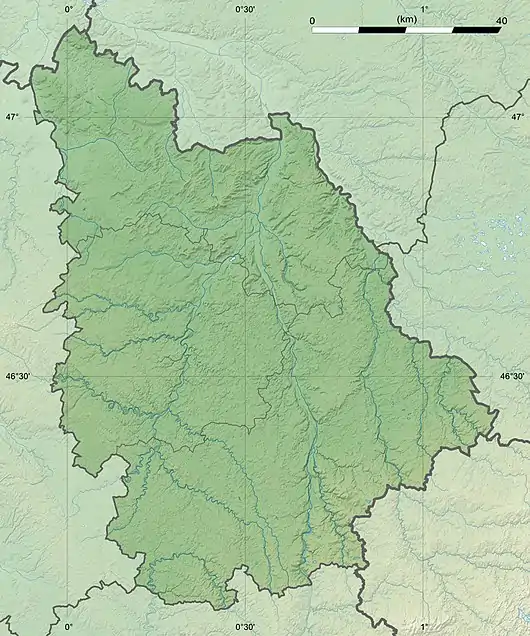

Géolocalisation sur la carte : Vienne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | labussiere-vienne.fr | ||||

Géographie

Communes limitrophes

Géologie et relief

La région de La Bussière présente un paysage de plaines vallonnées plus ou moins boisées et de vallées. Le terroir se compose[1] :

- de Terres fortes pour 45 % et de bornais (ce sont des sols brun clair sur limons, profonds et humides, à tendance siliceuse) pour 33 % sur les plateaux du Seuil du Poitou ;

- de calcaires pour 7 % dans les vallées et les terrasses alluviales ;

- de groies profondes pour 11 % dans les plaines. Les groies sont des terres du sud-ouest de la France, argilo-calcaires, peu profondes - en général de moins de 50 cm d’épaisseur – et plus ou moins riches en cailloux. Elles sont fertiles et saines et donc, propices à la polyculture céréalière mais elles s’assèchent vite.

Hydrographie

La commune est traversée par la Gartempe sur une longueur de 5 km.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Chauvigny-Mareu », sur la commune de Chauvigny, mise en service en 1949[8] et qui se trouve à 15 km à vol d'oiseau[9] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,9 °C et la hauteur de précipitations de 782,8 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Poitiers-Biard », sur la commune de Biard, mise en service en 1921 et à 40 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[12] à 11,7 °C pour 1981-2010[13], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

La Bussière est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [15] - [16] - [17]. La commune est en outre hors attraction des villes[18] - [19].

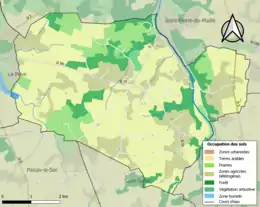

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (86,6 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (86,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (52,4 %), zones agricoles hétérogènes (22 %), forêts (12,4 %), prairies (12,2 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,9 %), eaux continentales[Note 7] (0,1 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de La Bussière est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[21]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[22].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Gartempe. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1992, 1993, 1999 et 2010[23] - [21].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) et des tassements différentiels[24]. Afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, un inventaire national permet de localiser les éventuelles cavités souterraines sur la commune[25]. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[26]. 70,8 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (79,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ÉLAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 8] - [27].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2005, 2011, 2017, 2018, 2019 et 2020 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[21].

Toponymie

Le nom du village provient du latin buxus qui signifie buis. La Bussière est un donc un endroit où poussaient des buis[28].

Histoire

Comme le reste de la France, accueille favorablement les avancées de la Révolution française. Elle plante ainsi son arbre de la liberté, symbole de la Révolution. Il est cependant l’objet d’un attentat en 1799 à un moment de réaction royaliste[29].

Politique et administration

Liste des maires

Instances judiciaires et administratives

La commune relève du tribunal d'instance de Poitiers, du tribunal de grande instance de Poitiers, de la cour d'appel Poitiers, du tribunal pour enfants de Poitiers, du conseil de prud'hommes de Poitiers, du tribunal de commerce de Poitiers, du tribunal administratif de Poitiers et de la cour administrative d'appel de Bordeaux, du tribunal des pensions de Poitiers, du tribunal des affaires de la Sécurité sociale de la Vienne, de la cour d’assises de la Vienne.

Services publics

Les réformes successives de La Poste ont conduit à la fermeture de nombreux bureaux de poste ou à leur transformation en simple relais. Toutefois, la commune a pu maintenir le sien.

Politique environnementale

Dans son palmarès 2022, le Conseil national de villes et villages fleuris de France a attribué une fleur à la commune[30].

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[31]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[32].

En 2020, la commune comptait 310 habitants[Note 9], en diminution de 4,02 % par rapport à 2014 (Vienne : +1,41 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

En 2008, selon l'INSEE, la densité de population de la commune était de 11 hab./km2, 61 hab./km2 pour le département, 68 hab./km2 pour la région Poitou-Charentes et 115 hab./km2 en France.

La chute démographique constatée s’inscrit dans un vieillissement des populations du sud-est du département. C’est aussi une problématique qui s’inscrit dans une région plus vaste qui impacte les départements voisins : ainsi, si la part des + 60 ans dans le département de la Vienne atteint 23,2 %, il est de 32,7 % dans le département de la Creuse, 29 % dans le département de l'Indre et 26,3 % pour le département de la Charente[35].

Économie

Selon la direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Poitou-Charentes, il n'y a plus que 29 exploitations agricoles en 2010 contre 34 en 2000[36].

Les surfaces agricoles utilisées ont diminué et sont passées de 2 374 hectares en 2000 à 2 111 hectares en 2010. 47 % sont destinées à la culture des céréales (blé tendre essentiellement mais aussi orges et maïs), 19 % pour les oléagineux (colza et tournesol), 20 % pour le fourrage et 4 % reste en herbes. En 2010, hectare (2 en 2000) est consacré à la vigne. Le vignoble est partagé entre 3 exploitations (9 en 2000)[36].

8 exploitations en 2010 (contre 13 en 2000) abritent un élevage de bovins (454 têtes en 2010 contre 567 têtes en 2000). 11 exploitations en 2010 (contre 17 en 2000) abritent un élevage d'ovins (1 487 têtes en 2010 contre 1 325 têtes en 2000). Cette évolution est conforme à la tendance globale du département de la Vienne. En effet, le troupeau d’ovins, exclusivement destiné à la production de viande, a diminué de 43,7 % de 1990 à 2007[37].

L'élevage de volailles a connu une hausse importante : 625 têtes en 2000 répartis sur 13 fermes contre 1 221 têtes en 2010 répartis sur 15 fermes.

L'élevage de chèvres est stagnant: 312 têtes en 2010 sur 3 fermes, 279 têtes sur 3 fermes en 2000[36].La vocation laitière du troupeau est très forte. Moins de 2 % des élevages caprins sont non laitiers en 2000. La quasi-totalité de la production laitière, en constante augmentation (de 2000 à 2011 : + 44 %[38]) est livrée à l’industrie agro-alimentaire soit 96 % des 485 000 hectolitres récoltés dans l’ensemble du département de la Vienne en 2004. La production de fromage à la ferme reste très marginale et ne représente que 1 % de la production de lait et 6 % des fermes. 75 % des élevages sont basés sur un système de production de type hors sol, la surface agricole étant destinée essentiellement dans ce cas, à la production de fourrage. 75 % de ces exploitations n’élèvent que des chèvres. Le dynamisme de cet élevage, l’accent porté sur la qualité des produits a permis d’obtenir les AOC « chabichou du Poitou » et « Sainte Maure de Touraine » pour les fromages produits[39].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Saint-Pierre-ès-Liens de La Bussière. Elle est inscrite à l'Inventaire général du patrimoine culturel[40].

Patrimoine civil

Patrimoine naturel

La commune abrite quatre zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)[41] qui couvrent 2 % de la surface communale. Il s'agit :

- du vallon de Perajoux,

- du vallon de Foussac,

- du Grand Étang,

- de la basse vallée de la Gartempe qui bénéficie des protections issues d'engagements internationaux relevant de la directive habitats-faune-flore[42].

Le vallon de Foussac

Le vallon est situé à mi-chemin entre, au nord, Saint-Pierre-de-Maillé et, au sud, Saint-Savin-sur-Gartempe. C’est un vallon boisé qui s’ouvre sur sa rive gauche de la vallée de Gartempe. Les milieux écologiques y sont très contrastés. C’est ce qui a justifié son classement et sa protection, notamment avec la présence attestée de plantes rarissimes en Poitou.

Les bords de la rivière sont composés d’alluvions argilo-calcaires et de sables caillouteux. Les prairies mésophiles qui s’y sont développées sont irrégulièrement pâturées. On y a recensé la Saxifrage granulée, la Grande Oseille et, surtout, le Narcisse des poètes. Ce dernier se trouve normalement dans des sites situé en moyenne altitude, dans les Alpes, les Pyrénées ou le Massif central, où il fait encore l’objet d’une exploitation pour l’industrie des parfums. C’est, en fait, une plante rarissime en plaine et la vallée de la Gartempe est le seul site poitevin où elle a été recensée (une centaine de pieds). Cette plante est très vulnérable et en constant danger de disparition. En effet, elle souffre non seulement de la transformation des prairies mais surtout d’une cueillette abusive et brutale non respectueuse de la plante, ainsi que de l’arrachage de ses bulbes.

Le vallon latéral de Foussac est occupé par une forêt de ravin. Elle s’est développée en partie sur un chaos rocheux. La forêt est peuplée essentiellement de chênes pédonculés et de charmes communs. Elle abrite, aussi, quelques hêtres. Cette essence est surtout répandue dans la moitié Nord de la France et elle est à affinités montagnardes dans le Sud. Sa présence est très disséminée en région Poitou-Charentes où on la rencontre surtout dans des biotopes dont le microclimat est frais et humide, c’est-à-dire des versants exposés au Nord et à l’Est, ou dans des ravins (comme pour le vallon de Foussac). Son implantation a dû être, dans le vallon, spontanée même si ce dernier est à moins de cent mètres d’altitude. Bien qu’assez faible, la population montre des classes d’âge diversifiées où les jeunes sujets voisinent avec les arbres adultes (dont plusieurs ont été abattus lors de l’ouragan de ). Ceci est l’indice d’une bonne acclimatation du hêtre commun au site. Par ailleurs, le hêtre est accompagné à Foussac par une autre essence qui recherche le même type d’habitat : l’Érable sycomore.

La strate arbustive du vallon de Foussac est représentée par le Houx, l’Aubépine épineuse et le Néflier. La strate herbacée est composée de plantes d’humus doux, profond et correctement alimenté en eau: ont, ainsi, été recensées le Lamier jaune, la Renoncule tête d’or, le Gouet tacheté et l’ Euphorbe douce.

La basse vallée de la Gartempe

Ce site, qui est classé zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)[41], s’étend sur les deux communes de La Bussière et de Saint-Pierre-de-Maillé. Il est situé à proximité de la confluence entre la Gartempe et l’Anglin, à l’Est du département de la Vienne.

La basse vallée de la Gartempe abrite des habitats semi naturels variés composés de forêts d’essences à feuilles caduques qui couvrent plus de la moitié de la surface, de prairies améliorées, de milieux aquatiques ainsi qu’une quinzaine de grottes naturelles dispersées le long de la vallée.

L’intérêt biologique du site, ayant notamment justifié son classement, réside essentiellement dans la présence de deux habitats: les grottes, qui constituent des gîtes pour les chiroptères dont les populations sont parmi les plus importantes du Poitou, et les eaux de la Gartempe où vivent plusieurs espèces de poissons menacés en Europe.

En effet, la très forte densité en grottes fait de la basse vallée de la Gartempe un site particulièrement favorable pour les chauves-souris dont 14 espèces différentes ont été recensées, toutes protégées en France : la Barbastelle d’Europe, le Grand murin, le Grand rhinolophe, le Minioptère de Schreibers, le Murin à moustaches, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Bechstein, le Murin de Daubenton, le Murin de Natterer, l’ Oreillard, l’Oreillard roux, le Petit rhinolophe, la Pipistrelle de Kuhl et le Rhinolophe euryale. Les populations et les espèces se répartissent entre les différentes cavités. La présence d’espèces très localisées et vulnérables telles que le Rhinolophe euryale ou le Murin à oreilles échancrées renforce l’intérêt de la protection de la vallée. Cette protection est d’autant plus essentielle que des dérangements liés à l’activité humaine: tourisme ou aux prospections spéléologiques peuvent être dommageables à la tranquillité des chauves souris dont certaines espèces sont très sensibles aux dérangements durant certaines phases importantes de leur cycle biologique comme lors de leur hibernation et durant la période de reproduction. L’importante couverture boisée ainsi que la présence de nombreuses prairies pâturées autour des grottes procurent des terrains de chasse privilégiés aux chiroptères et constituent des facteurs positifs pour la survie de ces espèces dans ce site.

Les eaux de la Gartempe abritent, quant à elles, deux espèces de poissons en forte régression en France : le Saumon atlantique qui a d’ores et déjà disparu de la Seine, du Rhin, des affluents de la Garonne et se trouve en danger dans le bassin de la Loire, et la Lamproie marine qui est présente en France essentiellement sur les bassins de la Garonne et de la Loire. Ces deux espèces anadromes - elles passent une partie de leur vie en mer et remontent les cours d’eau douce pour frayer - nécessitent des eaux fraîches et oxygénées pour leur reproduction ainsi que des caractéristiques très précises de granulométrie du sédiment, de profondeur de l’eau et de vitesse du courant. La multiplication des ouvrages sur les cours d’eau, en empêchant l’accès aux frayères traditionnelles, a eu un impact très fort sur la régression de ces deux espèces. Les berges pourvues d’une abondante végétation aquatique constituent par ailleurs le biotope de deux espèces de libellules considérées comme menacées en Europe : la Cordulie à corps fin et le Gomphe de Graslin.

Enfin, la basse vallée de la Gartempe abrite deux plantes rares : la Laîche digitée et le Lis martagon. Cette dernière est une plante surtout montagnarde qu’on ne trouve que très rarement dans le plaines atlantiques où elle ne peut subsister que dans des sites au microclimat particulier. De nombreux pieds restent stériles et témoignent de conditions écologiques limites pour cette plante très éloignée ici des forêts montagnardes qui représentent son biotope optimal.

Personnalités liées à la commune

- Adrien André (1884-1965), homme politique

- Gilbert Bécaud (1927-2001), chanteur, compositeur, pianiste, acteur. Son buste trône sur la place du village car l'artiste possédait une résidence sur la commune, en plus de son domicile parisien et fut conseiller municipal.

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Chambre Régionale d'agriculture de Poitou-Charente - 2007

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Chauvigny-Mareu - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre La Bussière et Chauvigny », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Chauvigny-Mareu - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre La Bussière et Biard », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de La Bussière », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de La Bussière », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- Le Patrimoine des communes de la Vienne en 2 tomes – Édition FLOHIC – 2002 – (ISBN 2-84234-128-7).

- Robert Petit, Les Arbres de la liberté à Poitiers et dans la Vienne, Poitiers : Éditions CLEF 89/Fédération des œuvres laïques, 1989, p. 195.

- Les communes labellisées, Site des villes et villages fleuris consulté le .

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Étude de KPMG pour le Conseil Général de la Vienne : FuturS en Vienne – diagnostic – novembre 2009

- Fiches communales 2000 - 2010 de la Vienne

- Agreste – Bulletin no 12 de mai 2013

- Panorama de l’Agriculture en Vienne – juin 2012 – Chambre d’Agriculture de la Vienne

- Agreste – Bulletin no 11 de décembre 2005

- « Eglise paroissiale Saint-Pierre », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Secrétariat scientifique de l'inventaire des ZNIEFF, DREAL Poitou-Charentes, 2011

- DREAL Poitou-Charentes / MNHN, 2013