Massif del Paine

Le massif del Paine ou cordillère del Paine (en espagnol : macizo del Paine ou cordillera del Paine) est un massif montagneux du Chili situé au pied et à l'est de la cordillère des Andes en Patagonie. Le massif appartient administrativement à la XIIe région de Magallanes et de l'Antarctique chilien et à la province de Última Esperanza.

| Massif del Paine | |

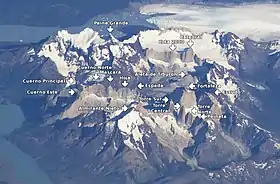

Vue aérienne annotée du massif. | |

| Géographie | |

|---|---|

| Altitude | 3 050 m, Cerro Paine Grande (Cumbre principal) |

| Massif | Cordillère de Patagonie (Andes) |

| Longueur | 24 km |

| Largeur | 13 km |

| Superficie | 312 km2 |

| Administration | |

| Pays | |

| Région | Magallanes et Antarctique chilien |

| Province | Última Esperanza |

| Géologie | |

| Âge | 12 millions d'années |

| Roches | Granite, roches sédimentaires |

Toponymie

Le nom Paine vient du mot payne signifiant « bleu ciel », issu du mapudungun, une langue amérindienne. Dans la zone géographique du massif, cette langue n'est pas parlée, mais l'usage du mot viendrait de l'éclaireur chilien Santiago Zamora, originaire de la région centrale du Chili, qui explora la zone dans les années 1870 et qui servit de guide aux expéditions de reconnaissance de Tomas Rogers en 1877 et 1879[1] - [2]. Plusieurs lieux se trouvant dans la région centrale du Chili portent ce nom, par exemple la commune de Paine.

Géographie

Subdivisions

Le massif a la forme d’un rectangle, orienté NE-SO et entaillé de deux vallées profondes et parallèles dans le sens NO-SE, lui donnant la forme d’un W. Ses dimensions sont environ 24 km de long sur 13 km de large. Le massif peut être divisé en divers secteurs principaux.

Cerro Paine Grande

Le Cerro Paine Grande proprement dit est situé au sud-ouest du massif. Il possède quatre sommets : la Cumbre principal (sommet principal, 3 050 m), la Punta Bariloche (pointe Bariloche, 2 600 m), la Cumbre Central (sommet central, 2 730 m) et la Cumbre Norte (sommet septentrional, 2 750 m). C’est la partie la plus occidentale et la plus imposante du massif, située entre la vallée del Francés et le glacier Grey. Le sommet est constamment enneigé. Le glacier del Francés est alimenté par ces neiges-ci.

Cuernos del Paine

En face, sur l’autre versant de la vallée del Francés se trouvent les Cuernos del Paine (« Cornes du Paine »). Ces trois sommets sont reconnaissables à leur forme massive et surtout à leurs couleurs. En effet, leur partie sommitale et leur base sont de couleur foncée, constitués de matériaux sédimentaires. Au contraire la partie centrale est nettement plus claire et se distingue immédiatement. Cette partie centrale est faite de granite. Les couches sédimentaires supérieures sont des témoins de l'érosion par les glaciers et les vents. Cette superposition se retrouve sur le Cerro Almirante Nieto. En regardant bien la partie granitique orientale du Cuerno Este, des zones plus sombres qui font penser au dessin d’un gaucho à cheval, sont visibles.

Vallée del Francés

Au fond de la vallée del Francés se trouve un cirque cerné par des sommets de moindre importance. Parmi ceux-ci figure la Cabeza del Indio (« Tête de l’Indien », 2 230 m) au nord. Son nom provient de la ligne de crête semblable au profil d’un homme. La forme la plus immédiatement identifiable est celle de l’Aleta del Tiburón (« Aileron du requin »). Entièrement de granite, c’est une pyramide couchée culminant à 1 717 m dont on distingue nettement l’arête principale.

Vallée Bader

À l’est des Cuernos et les séparant du Monte Almirante Nieto se trouve la vallée Bader, non accessible aux touristes.

Monte Almirante Nieto

Le mont Almirante Nieto est un imposant sommet, culminant à 2 640 m d'altitude. De même que pour les Cuernos, on observe les deux couleurs dues aux différents matériaux qui le composent. Il représente le versant oriental de la vallée Ascensio (se nomme ainsi en mémoire d'Ascencio Brunel qui fut capturé dans le parc en 1902), au creux de laquelle coule le rio Ascensio.

Vallée Ascensio et Torres del Paine

La vallée Ascensio est la seconde plus importante du massif. C’est elle qui permet d’accéder aux Torres del Paine. Ces trois pics granitiques sont alignés selon un axe NE-SO, et sont respectivement appelées Torre Norte, Central et Sur (Tour Nord, Centrale et Sud). Elles culminent respectivement à 2 600 m, 2 800 m, 2 850 m. Le relief au-delà de la Torre Norte est appelé Nido del Condor. On y observe une fois encore la superposition des matériaux sédimentaires et granitiques, tandis que les tours sont de granite pur. Au fond de la vallée se dessine le Cerro Oggioni (1 697 m).

Cerro Paine

Ce petit sommet de 1 508 m d’altitude fait face au Monte Almirante Nieto, de l’autre côté de la vallée Ascensio. Il est l’extrémité sud-est du massif.

Principaux glaciers

Au sein du massif, trois glaciers d’importance sont présents, tous du côté oriental. Sur le flanc sud-ouest du Paine Grande, se trouve le glacier del Francés. À l’extrémité NO du massif, deux glaciers débutant au même endroit s’écoulent l’un vers la face septentrionale du massif (glacier de los Perros) et l’autre vers la face orientale du massif (glacier Olguín).

Historique des ascensions

Premières tentatives

Les premières informations à propos d’ascensions d’alpinisme dans la région proviennent également des écrits du père Alberto María De Agostini. Il y note qu'en 1931 et en 1937 était présent au Paine le docteur allemand Gustavo Fester, accompagné lors de la seconde expédition par des alpinistes. À cette occasion, Hans Teufel et Stefan Zuck, du Club Alpin de Bavière, réussirent à atteindre la cime occidentale du Paine Chico (2 668 m), qui est baptisée Cerro Almirante Nieto. En 1955, a lieu la conquête du sommet central du Paine Grande (2 730 m) par les alpinistes chiliens Luis Kranl, Sergio Kunstermann, Ernesto Payá et Ricardo Vivanco. Ce même jour, le 11 février, est escaladé par les mêmes personnes le sommet sud (2 600 m), qu’ils nomment Punta Bariloche, en souvenir des deux alpinistes de cette ville, Schmoll et Pangerc, qui avaient perdu la vie sur les flancs de cette montagne.

Mais le sommet principal du Paine Grande, avec ses 3 050 m d'altitude est le sommet le plus haut de la région et constituait l’objectif principal des expéditions. Déjà dans les années 1953-1954 des escaladeurs argentins avaient initié l'exploration de ses flancs, mais s'étaient arrêtés à cause de la mort de deux hommes de pointe, Heriberto Schmoll et Toncek Pangerc, tués par un détachement de glace. Lors de l'hiver austral 1957-1958 arriva au pied du Paine Grande une grande expédition organisée et financée par l'Italien Guido Monzino. Le groupe d’alpinistes était principalement composé de guides du Val d'Aoste. Il était composé de : Guido Monzino, chef de l'expédition, Tullio Monzino, Pietro Nava et de Luigi Barmasse, Jean Bich, Marcello Carrel, Toni Gobbi, Camillo Pellissier, Pacifico Pession, Leonardo Carrel et Pierino Pession, guides alpins. Cinq Chiliens (quatre militaires et un civil, le médecin Emilio Covacevich) accompagnaient ce groupe. C'est le 27 décembre que la cordée de Bich et Carrel, suivie par une autre d'appui formée par Gobbi, Pellissier et Pession, peut tenter l'assaut final. Bien que les conditions soient très mauvaises, les alpinistes réussissent à gravir la paroi orientale et atteignent la cime. L’autre objectif de cette expédition était de gravir les fameuses tours. Face aux difficultés rencontrées sur les tours Central et Sur, les alpinistes se rabattent sur la troisième, la Norte. Le somment est atteint par Bich et Pession le 16 janvier 1958. Elle prend alors comme nom Torre Guido Monzino.

En 1963, une équipe anglaise (Christian Bonington et Don Whillans) et une italienne organisée par la Section de Monza du Club alpin italien (dirigée par Giancarlo Frigen et composée de Armando Aste de Rovereto, Vasco Taldo, Nando Nusdeo, Josue Aiazzi et Carlo Casati de Monza) veulent conquérir la Torre Central. Ce seront les Anglais qui y parviendront, après une compétition acharnée, le 16 décembre 1963. Cependant, les Italiens, le 9 février de la même année, arrivent au sommet de la Torre Sur, la plus grande des trois.

Autres ascensions

- Cerro Oggioni (1 697 m) : ascension réalisée le par les Italiens Franco Solina, Cesare Fava, Filippo Frasson, Mario Castellazzo, Ignacio Sáenz y Armando Aste

- Cerro Fortaleza (2 681 m) : ascension réalisée le par les Anglais Dave Nicol, John Gregory et Gordon Hibberd, de l’expédition d’Ian Clough

- Cerro Escudo (2 240 m) : ascension réalisée le par les Italiens Mario Curnis et Mario Dotti, membres de l’expédition conduite par Piero Nava, avec aussi Piero Bergamelli et Andrea Cattaneo

- Cuerno del Paine Principal (2 600 m) : ascension réalisée en 1968 par les alpinistes chiliens Raúl Aguilera, Eduardo García, Osvaldo Latorre et Gastón Oyarzún

- Cerro Trono Blanco (2 197 m) : ascension réalisée en 1968 par les alpinistes tchécoslovaques Leos Horka et Pavel K'imza, avec le chilien Gastón Oyarzún.

- Cerro Cota 2000 (2 000 m) : ascension réalisée en 1971 par les alpinistes chiliens Jorge Quinteros, Gastón Oyarzún, Bernard Paul et José Troncoso

- Cerro Catedral (2 168 m) : ascension réalisée en 1971 par les alpinistes anglais Bob Smith, Guy Lee, Bob Show, Chris Jackson, Roger Whemell et Dave Nicol

- Cerro Espada (2 500 m) : ascension réalisée le par les alpinistes sud-africains Paul Fatti et Michael Scott, puis par leurs coéquipiers Carl Fatti, Tony Dick, Roger Fuggle et Richard Hoare (seul le dernier de l’expédition, Paul Andersen, ne l’a pas gravi)

- Cuerno del Paine Norte (2 400 m) : ascension réalisée le par l’expédition précédente, à l’exception de Carl Fatti

- Aleta del Tiburón (1 717 m) : ascension réalisée en 1977 par les alpinistes chiliens Gino Casassa, Claude Cognian, Juan Pardo et Gonzalo Salamanca

Notes et références

- (es) Mateo Martinic Beros, Última Esperanza en el tiempo,

- (es) « Puerto Natales - Capital de la provincia de Última Esperanza », La Prensa Austral,

- (es) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en espagnol intitulé « Cordillera Paine » (voir la liste des auteurs).

Annexes

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

- (en) John Biggar, The Andes : A Guide for Climbers, , 3e éd., 304 p. (ISBN 0-9536087-2-7, lire en ligne)

- (en) Alan Kearney, Mountaineering in Patagonia, Seattle, Cloudcap, , 143 p. (ISBN 978-0-938567-30-1)