Parc national Torres del Paine

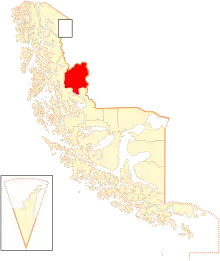

Le parc national Torres del Paine (en espagnol : Parque Nacional Torres del Paine) est un parc national du Chili situé entre la cordillère des Andes et la steppe de Patagonie. Administrativement, il appartient à la XIIe région de Magallanes et de l'Antarctique chilien et à la province de Última Esperanza.

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Province | |

| Coordonnées |

51° 02′ 20″ S, 73° 07′ 28″ O |

| Ville proche | |

| Superficie |

2 422,42 km2[1] |

| Type | |

|---|---|

| Catégorie UICN |

II |

| WDPA | |

| Création | |

| Visiteurs par an |

211 886 |

| Administration | |

| Site web |

|

|

D'une surface de 181 414 hectares (ou 242 242 ha selon les sources), le parc est créé le . Il est déclaré réserve de biosphère, le par l'UNESCO. Ce parc est géré par un organisme chilien, la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Sa principale fonction est la conservation des paysages, des écosystèmes, des espèces et de la diversité génétique du massif del Paine. Sa surface se caractérise par son hétérogénéité paysagère, où convergent des montagnes, des glaciers, des vallées, des étangs et de grands lacs.

Il tient son nom de trois formations granitiques emblématiques du massif del Paine : les Torres (Tours) del Paine. Celles-ci lui confèrent un fort attrait touristique. De nombreux sentiers et refuges permettent d'en faire un lieu majeur de trekking.

La fréquentation du parc est en augmentation considérable chaque année : de 8 338 visiteurs en 1986, elle passe à 41 402 en 1995, 107 091 visiteurs en 2005 pour atteindre 211 886 visiteurs en 2016 (dont près de 58 % d'étrangers)[2].

Géographie

Le parc couvre 2 422,42 km2 dans le sud du Chili, près de la frontière avec l'Argentine. Il est situé à 400 km de Punta Arenas et à 154 km de Puerto Natales. Il est localisé dans la commune de Torres del Paine, elle-même située dans la province de Última Esperanza et la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien.

Le parc partage sa limite nord avec le parc national argentin Los Glaciares et sa limite ouest avec le parc national Bernardo O'Higgins.

Géologie

Le massif del Paine est beaucoup plus jeune que ceux de la cordillère des Andes. Cette dernière s'est formée entre il y a 60 et 13 millions d'années alors que le massif s'est formé il y a seulement 12 millions d'années[3].

Les roches les plus vieilles du parc sont des roches sédimentaires de type flysch qui proviennent de l'érosion des Andes nouvellement créées. Elles se sont formées au Crétacé inférieur et supérieur entre 112 et 83,5 millions d'années. Les plus vieilles roches (formation de Punta Barrosa) sont composées de grès intercalé de shales et les plus jeunes (formation de Cerro Toro) sont composées de shales, intercalés de marne, avec des lentilles de grès et de conglomérat[4].

En il y a 12 millions d'années, au Miocène, le déplacement vers le nord de la limite entre la plaque antarctique et la plaque de Nazca provoqua l'intrusion d'un laccolite de 10 km par 20 km ayant une épaisseur de 2 000 m. Cette intrusion créa le cœur du massif del Paine. Les roches sont composées en majorité de gabbro, de monzodiorite, de monzodiorite quartzifère et de granitoïde. Le territoire possède aussi quelques petites intrusions plus anciennes datant d'il y a 29 millions d'années[4].

Entre il y a 3,5 millions d'années à 14 000 ans, les glaciations modelèrent le paysage pour enlever les couches de roches supérieures et donner au parc son aspect actuel[3].

Relief

Le massif a la forme d’un rectangle, orienté nord-est/sud-ouest et tailladé de deux vallées profondes et parallèles dans le sens nord-ouest/sud-est, lui donnant la forme d’un « M ». Ses dimensions sont environ 24 km de long sur 13 km de large. On peut diviser le massif en divers secteurs principaux :

- le Cerro Paine Grande, situé au sud-ouest du massif, possède quatre sommets : la Cumbre principal (Sommet principal, 3 050 m), la Punta Bariloche (Pointe Bariloche, 2 600 m), la Cumbre Central (Sommet central, 2 730 m) et la Cumbre Norte (Sommet Nord, 2 750 m) ;

- les Cuernos del Paine : ce sont trois sommets reconnaissables à leur formes massives et surtout à leurs couleurs. En effet, leur sommet et leur base sont de couleur foncée et de matériau sédimentaire. Au contraire la partie centrale est nettement plus claire et se distingue immédiatement. Cette partie centrale est du granite. Les couches sédimentaires supérieures sont des témoins des couches sédimentaires érodées par les glaciers et les vents. Si on regarde bien la partie granitique est du Cuerno Este, on peut noter des zones plus sombres qui font penser au dessin d'un gaucho à cheval :

- la vallée del Francés ;

- la vallée Bader ;

- le mont Almirante Nieto : le mont Almirante Nieto est un imposant sommet, culminant à 2 640 m. De même que pour les Cuernos, on observe les deux couleurs dues aux différents matériaux qui le composent. Il représente le côté est de la vallée Ascensio (nommé en hommage à Ascencio Brunel qui a été capturé dans le parc en 1902), au creux de laquelle coule le Río Ascensio ;

- la vallée Ascensio et les Torres del Paine : la vallée Ascensio est la seconde d’importance du massif. C’est elle qui permet d’accéder aux fameuses Torres del Paine. Ces trois pics granitiques sont alignés selon un axe nord-est/sud-ouest, et sont respectivement appelées Torre Norte, Central et Sur (Tour Nord, Centrale et Sud). Elles culminent respectivement à 2 600 m, 2 800 m, 2 850 m. Le relief au-delà de la Torre Norte est appelé Nido del Condor. On y observe une fois encore la superposition des matériaux sédimentaires et granitiques, tandis que les tours sont de granite pur. Au fond de la vallée se dessine le Cerro Oggioni qui culmine à 1 697 m ;

- le Cerro Paine : ce petit sommet de 1 508 m d’altitude fait face au mont Almirante Nieto, de l’autre côté de la vallée Ascensio. Il est l’extrémité sud-est du massif ;

- les glaciers : au sein du massif, trois glaciers d’importance sont présents, tous du côté Est. Sur le flanc sud-ouest du Paine Grande, se trouve le glacier del Francés. À l’extrémité Nord-Ouest du massif, deux glaciers débutant au même endroit s’écoulent l’un vers la face Nord du massif (glacier los Perros) et l’autre vers la face Est du massif (glacier Olguín).

Hormis le massif du Paine, peu de sommets se détachent nettement du territoire du parc. On peut cependant citer le Cerro Ferrier (le plus au nord) et le Cerro Donoso. Ces deux sommets, de respectivement 1 599 m et 1 481 m sont visibles depuis l’administration, en regardant plein est. Ils séparent le río Grey du champ de glace de Patagonie Sud. À l’ouest de l’administration est visible la sierra del Toro, à l’aplomb du lac del Toro. Son point le plus haut (à l’intérieur du parc) culmine à 1 158 m et est situé au sud de la lagune Verde.

Climat

Selon la classification de Köppen, le parc se trouve dans la « zone de climat tempéré froid pluvieux sans saison sèche ». Les conditions climatiques du parc sont très variées, du fait de l'orographie complexe. L'été (décembre à février) y est frais avec une température maximale de 15 °C et un minimal de 3 °C. La température de la saison hivernale a un maximum de 8 °C et un minimal de −2,5 °C. L'amplitude annuelle de la température n'est que de 12 °C[5].

Les mois les plus pluvieux sont mars et avril (automne austral), avec une moyenne mensuelle de 80 mm. Cela représente le double de la période juillet-octobre (hiver-printemps), qui sont les mois les plus secs. Le parc possède un importante différence de la pluviométrie entre l'est et l'ouest. Les masses d'air humide de l'océan Pacifique se heurtent au massif del Paine, dont l'altitude surpasse les 3 000 m, donnant au côté occidental une pluviométrie supérieur au côté oriental[5].

Le printemps et l'été sont les saisons les plus venteuses. Durant l'hiver, les basses températures continentales annulent la dynamique des vents et empêchent la venue des masses d'air polaire de l'Antarctique[5].

Hydrographie

Le parc possède un grand réseau, complexe, de drainage naturel, fait de nombreuses rivières, ruisseaux, lacs, lagunes[Note 1] et cascades qui naissent du champ de glace Sud de Patagonie (en espagnol : Campo de Hielo Patagónico Sur) et coulent depuis le nord-est jusqu'au Seno Última Esperanza, l'anse qui baigne la ville de Puerto Natales. Les cours d’eau présentent un profil longitudinal très accidenté, avec des changements brusques de pentes, générant des chutes et des rapides.

Le champ de glace Sud de Patagonie occupe toute la partie Ouest du parc. Cinq glaciers sont alimentés par celui-ci. Ce sont, du nord au sud, les glaciers Dickson (es), Grey, Pingo, Zapata, Tyndall et Geikie, tous en régression. Le plus grand est le glacier Grey. Son front est divisé en deux bras, à cause de l’émergence d’une péninsule, communément appelé la Isla (l’Île) ou Nunatak. Celle-ci se découvre un peu plus chaque année. Le bras est mesure environ 1,2 km tandis que le bras ouest a une largeur d’environ 3,6 km. La longueur du glacier (à l’intérieur du parc) est de 15 km.

Le système hydrographique du parc s’écoule du nord au sud. Il commence au lac Dickson, qui est alimenté par le glacier du même nom. Il engendre le río Paine qui forme plus loin vers l’est un premier lac : le lac Paine. Recevant par la suite les eaux de la lagune Azul (« bleue »), le río Paine se jette dans le premier lac d’importance, le lac Nordenskjöld (du nom de l’explorateur suédois Otto Nordenskjöld), long de 14 km. Il communique, par l’intermédiaire du Salto Grande (« grande chute d’eau »), avec le lac Pehoé. Ce dernier fait de même avec le lac Toro, un des plus grands de la région. Celui-ci se déverse dans le Río Serrano. Cette rivière se jette dans le Seno Última Esperanza, après avoir capté les eaux des ríos Pingo, Grey, Tyndall et Geikie, chacun originaires du glacier du même nom.

La formation des lacs fut le résultat de l’activité et du poids glaciaire, combinée à des cycles volcaniques et sismiques.

Selon la différence de disponibilité de substances nutritives pour les plantes, les lacs peuvent se classer en lacs oligotrophes ou eutrophes. Les premiers sont typiquement très profonds, d’origine glaciaire, pauvres en phosphore, azote et calcium (auquel cas l’oxygène est très disponible à toutes les profondeurs). Ce sont les lacs Dickson, Paine, Nordenskjöld, Pehoé, Grey, Pingo, Tyndall, Geikie et Toro.

Les eaux eutrophes sont quant à elles moins profondes et plus fertiles. Ces lacs et eaux sont typiques des régions géologiques plus anciennes. La végétation aquatique est plus abondante et la communauté du bassin est basée sur des populations importantes de zooplancton et phytoplancton. Ce sont pour la plupart des lagunes.

Éléments remarquables du réseau hydrographique

Lac Sarmiento

Il est classé comme un lac salé, au regard de la chimie de son eau. Sa surface est de 86,2 km2 et sa profondeur maximale de 312 m. Il est alimenté par des ruisseaux mineurs provenant de lagunes eutrophiques. La lagune Verde et la lagune Honda sont les sources de son unique ruisseau tributaire important. La clarté de l’eau et la topographie sous-marine relativement peu accidentée sur les bords indiquent des zones étendues de chaînes alimentaires et une très bonne photosynthèse. Cela permet la présence de truites fario (Salmo trutta fario) introduites. Il n’est pas directement connecté au réseau du río Paine.

Lac del Toro ou Toro

Son nom (littéralement « lac du taureau ») proviendrait de sa forme. La topographie du lit est profondément crevassée, ce qui limite les zones de faible profondeur. Sa zone littorale est ainsi relativement petite et avec peu de végétation aquatique. C’est un lac de drainage avec un volume et une taille très importants (c'est le plus grand de la région) et de caractéristiques oligotrophes.

Río Serrano

Le Río Serrano est issu du lac del Toro. Il présente un débit considérable au printemps, atteignant des courants maximaux en été. Sa température et sa clarté, de même que son alcalinité, changent radicalement après la confluence avec le Río Grey. Quand ces deux rivières se rejoignent, ils maintiennent leurs courants complètement séparés sur une distance considérable en aval, rendant la ligne entre les courants clairement visible.

Flore et faune

Flore

La dernière étude d’envergure produite sur la flore du parc est celle de Pisano (1974)[6]. Cette étude dénombre quatre zones biotiques qui recouvrent l’ensemble du territoire du parc. Ce sont autant de « végétations-types » :

Zone biotique « Matorral pré-andin »

Confinée aux territoires de plaines et plateaux, la majeure partie des végétaux y présentent des adaptations destinées à économiser de l’eau. Ils sont aussi très exposés au vent. Cette zone se divise en trois associations :

Association Matorral xérophyte pré-andin

Son territoire principal s’étend sur une bande plus ou moins continue mais de largeur variable, sur les terrains de plateaux et de petites hauteurs du bord occidental du massif et au nord du lac Sarmiento. Plus au nord, entre la lagune Amarga et la lagune Azul, elle s’entremêle avec la Steppe de Patagonie.

L’espèce dominante et témoin est Mulinum spinosum (esp. : Mata barrosa) associée ou non à Anarthrophyllum desideratum, Discaria serratifolia, Nardophyllum obtusifolium et Baccharis magellanica. La couverture herbacée est riche d’espèces telles que Acaena integerrima, Collomia biflora, Festuca gracillima, Festuca magellanica etc.

L'Association Matorral mésophyte pré-andin

Vers l’ouest et sur l’isohyète de 700 mm, se trouve un matorral avec des caractéristiques plus mésophytes, d’une hauteur moyenne de 1,50 m, bien que ses composés puissent atteindre des hauteurs très différentes.

L’espèce témoin est Escallonia rubra. Lui sont associées d’autres espèces, parmi lesquelles on trouve des arbustes comme Adesmia boronioides (es) et Discaria serratifolia, des arbustes nains comme Berberis empetrifolia et Pernettya mucronata et de petits arbres : Embothrium coccineum et Maytenus magellanica.

Association nano-arbustive Dans les endroits défrichés au feu, originellement occupés par Escallonia rubra, s’est établie une communauté naine arbustive dominée par Pernettya mucronata, formant une couverture fermée. Dans ces conditions, la couverture herbacée est quasi inexistante en tant que telle, et ne constitue jamais une strate continue. Ses principaux composés sont : Anemone multifida, Armeria elongata, Blechnum pennamarina, Calceolaria biflora, Chloraea magellanica, Deschampsia flexuosa, Gavilea lutea, Geum magellanicum, Lathyrus nervosus etc.

Zone biotique « Forêt magellanique décidue »

On inclut dans cette zone biotique toutes les communautés arborées dans lesquelles le Hêtre de la Terre de Feu (ou Hêtre blanc) Nothofagus pumilio (esp. : Lenga) est présent. Elle se divise en :

- Association Forêt magellanique décidue

Nothofagus pumilio y est toujours le dominant et l’espèce arborée exclusive. C’est en général une forêt peu dense, composée d’arbres d’âges différents. L’abondante régénération implique l’existence d’un grand nombre de classes de diamètre. Sa strate arbustive est pauvre et confinée à la lisière et aux clairières de la forêt.

- Association Forêt magellanique mixte

Elle se rencontre, de manière discontinue, à l’ouest du parc, où les précipitations atteignent 800-850 mm annuels, depuis des terrains semi-plats à des terrains en forte pente rocheuse.

Les deux espèces majoritaires sont Nothofagus pumilio et Nothofagus betuloides (esp. : Coigüe de Magallanes). Il est difficile de déterminer la dominance générale. Nothofagus pumilio se développe et domine dans des sites mieux drainés et dans des endroits hauts, où les températures basses sont un facteur limitant pour Nothofagus betuloides. Celui-ci domine sur les sols à substrats rocheux et sur les sites à drainage difficile, ou lorsqu’il existe une meilleure disponibilité en eau dans le sol.

Zone biotique « Steppe patagone »

La végétation est basiquement composée de graminées pérennes, d’une hauteur moyenne à basse. Sa strate basale est fréquemment fermée, formée d’herbes pérennes de faible hauteur. Il n’existe pas de véritables arbres, à cause de la faible disponibilité d’humidité édaphique et atmosphérique et des effets séchant du vent. Elle se divise en :

- Association Festuca gracillima — Baccharis magellanica

Elle se situe dans les plaines alluviales qui s’étendent depuis l’embouchure du río Paine dans le lac Toro, à la naissance du río Serrano, jusqu’autour du cours moyen du río Grey et de la confluence de celui-ci avec le río Serrano. Les précipitations atteignent des valeurs (700 - 800 mm) très supérieures à celles qui seraient nécessaires à définir ses conditions de steppe, mais le substrat alluvial des sols est profond, et favorise une rapide percolation et un drainage efficace de l’eau. Ces caractéristiques environnementales ont permis l’établissement d’une communauté dont l’étage supérieur est dominé par Festuca gracillima et l’inférieur par Baccharis magellanica. Dans des endroits où les caractéristiques du sol ont créé des conditions de « vega » (terrains très humides au Chili) apparaît Danthonia, se substituant totalement aux dominants et s’associant avec Agrostis flavidula, Carex sp., Deschampsia antarctica, Eleocharis melanostachys, Euphrasia antarctica, Gentianella magellanica, Hordeum comosum, Pratia longiflora et Ranunculus peduncularis.

- Association Festuca gracillima

Dans le parc, elle constitue la communauté la plus caractéristique de la province biotique considérée. Ses manifestations les plus représentatives se rencontrent sur les terrains situés à l’est des lacs Sarmiento et Toro, s’étendant jusqu’à l’ouest de la Sierra del Cazador et les contreforts de la Sierra Dorotea.

Sa physionomie est typiquement de type duriherbosa. L’espèce dominante forme la grande majorité de la couverture de l’étage herbacé supérieur, tandis que de nombreuses herbacées pérennes couvre densément le sol. L’étage arbustif est absent. Cependant, on rencontre des arbustes, plus ou moins isolés, répondant principalement à des conditions édaphiques locales. Il n’y a pas d’arbres. Festuca gracillima est l’espèce dominante et caractéristique de l’association, croissant en forme de grandes touffes. S’y associent fréquemment des touffes plus petites de Festuca magellanica et Festuca pyrogea et plus rarement Festuca pallescens et Stipa brevipes.

À l’étage herbacé inférieur, les principales graminées sont Deschampsia flexuosa, Hordeum comosum, Poa alopecurus, Poa caespitosa, et Stipa humilis, qui dans des conditions d’aridité plus grandes, arrivent souvent à déplacer totalement F. gracillima. Font aussi partie de cet étage : Acaena argentea, A. integerrima, A. lucida, A. magellanica, A. pinnatifida, Adesmia pumila, Anemone multifida, Arjona patagonica, Arjona tuberosa, Armeria elongata var. chilensis, Azorella caespitosa, Azorella trifurcata, Calceolaria biflora, Collomia biflora, Erigeron patagonicus, Gamochaeta nivalis cabrera, Hypocchoeris incana, Lathyrus magellanicus var. glaucescens, Leuceria achillaeifolia, Nassauvia abbreviata, Perezia recurvata, Phaiophleps biflora, Lathyrus magellanicus, Sisyrinchium graminifolium Lindls, Sisyrinchium patagonicum (sv), etc.

Les rares arbustes sont représentés par Adesmia boronioides, Berberis buxifolia (esp. : Calafate), B. empetrifolia, Chiliotrichum diffusum, Mulinum spinosum et Verbena tridens Lag.

- Association Matorral de Verbena tridens

Cette association arbustive est incluse dans le cadre de la province biotique de la steppe patagonne pour se voir conditionnée par ses caractéristiques climatiques. Elle est présente sur des sols sableux à limono-sableux, tant d’origine alluviale qu’éolienne. Sa physionomie est caractéristique : elle constitue un matorral de hauteur moyenne (1-1,5 m), avec souvent une valeur de couverture supérieure à 60 % et une caractéristique couleur verte noirâtre.

Verbena tridens est son espèce dominante absolue à l’étage arbustif. De manière exceptionnelle, elle peut s’associer à Adesmia boronioides. Le terrain entre les arbustes présente un grand pourcentage de dévégétalisation et sa couverture herbacée se confine localement à Festuca gracillima, entre les touffes de laquelle se rencontrent Calceolaria uniflora, Lathyrus magellanicus, Huanaca acaulis et Viola maculata.

- Association arbustive halophyte

Son extension dans le parc est très réduite, rencontrée seulement en une fine bande autour de la lagune Amarga. Son inclusion dans cette province biotique est due aux mêmes raisons que celles exprimées pour la précédente. C’est une communauté plus complexe et qui se développe sur un sol de type solonetz avec une nappe phréatique à faible profondeur et fréquemment inondée en période pluvieuse. Elle présente une physionomie de matorral épineux clairsemé, avec une faible couverture basale.

Ses dominantes sont Berberis heterophylla et Berberis buxifolia, mais on peut considérer Adesmia campestris' comme espèce témoin. Bien que rare dans la zone étudiée, elle se confine à cette communauté. S'y associent des arbustes épineux de communautés voisines, comme Discaria serratifolia var. et Mulinum spinosum, qui se trouvent fréquemment sur les sites plus élevés.

La strate herbacée est clairsemée et se situe de préférence dans les sites plus ouverts du matorral. Elle est formée par Chenopodium cfr. fuegianum, Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl., Eriachaenium magellanicum, Haplopappus amenghinoi, Nitrophia occidentalis et Plantago maritima.

- Association Halophyte palustre

Dans la zone occupée par le matorral halophyte, il existe des sites plats, bas, humides de façon permanente ou fréquemment inondés, correspondants aux méandres terminaux des cours qui apportent saisonnièrement de l’eau à la lagune Amarga. S'y développe une communauté halophyte palustre, formant couramment une couverture fermée. Elle est composée d’Euphrasia antarctica, Juncus scheuzeroides, Pratia longiflora, Ranunculus cymbalaria, Triglochin concinum et Veronica serpyllifolia.

- Association Prairiale

Dans les lieux de la steppe patagonne où on trouve des dépressions du relief, mais avec des conditions régulières de drainage, se développent des sols avec un profil plus riche en argiles et limons et par conséquent, avec une meilleure capacité de rétention d’humidité. Une situation comparable se présente dans les terrains plats des fonds de vallées fluviales et sur les flancs doux d’où jaillissent des sources d’eaux souterraines. Tous supportent une couverture herbacée prairiale et fermée, formée par des espèces avec des demandes hydriques plus grandes que les composants typiques des communautés steppiennes.

Parmi les espèces les plus fréquentes on trouve Acaena magellanica, Alopecurus antarcticus, Aster vahlii, Bromus setifolius, Caltha sagittata, Carex atropicta, Carex canescens, Cerastium arvense, Deschampsia antarctica, Deschampsia cespitosa, Geum magellanicum, Hordeum comosum, Juncus spp., Lathyrus magellanicus var. glaucescens, Phleum alpinum, Poa pratensis, Poa scaberula, Scirpus spegazzinianus Barros, Taraxacum gilliesii et Vicia patagonica.

Zone biotique « Désert andin »

Elle regroupe tous les territoires, qui du fait des conditions climatiques déterminées par l’altitude, possèdent une végétation manquant d’arbres ou d’arbustes hauts, qui n’atteignent pas une valeur de couverture de 30 %, et présentant une physionomie variable.

- Section sub-andine

Elle est caractérisée par Nothofagus pumilio, croissant en forme tortueuse, avec des feuillages très denses. Il y est associé à des individus nains et rampants de Escallonia rubra et Ribes cucullatum.

- Section andine intermédiaire

Elle se situe depuis le bord supérieur de la précédente jusqu’à environ 1 000 m sur les terrains non glacés. Les plantes se rencontrent séparées par des distances considérables et localisées en microhabitats qui leur offrent une protection, augmentant la physionomie désertique du paysage. Son caractère le plus remarquable est la disparition des masses arborescentes de Nothofagus pumilio et une diminution quantitative et qualitative de la végétation. Cette dernière est composée des espèces parmi les plus xérophytes et cryophytes de la zone sub-andine. Les espèces arbustives sont des formes chaque fois plus petites, compactes et prostrées de Escallonia rubra, Empetrum rubrum et Senecio skottsbergii. Les espèces herbacées se présentent encore plus espacées que dans la section précédente et sont représentées par Adesmia corymbosa, Agrostis flavidula, Agropyron sp., Cerastium arvense, Poa sp. et Danthonia sp. entre autres.

- Section andine désertique

Elle est localisée dans les territoires non glacés, à environ 1 000 m d’altitude. S’y développent de rares espèces, anatomiquement et morphologiquement adaptées aux effets combinés des basses températures, des oscillations thermiques de grande amplitude, des forts vents, de l’aridité, et restant une grande partie de l’année en repos végétatif. Exception faite de Poa sp., ce sont des espèces de très petite taille, qui s’élèvent de quelques centimètres au-dessus de la surface du sol. Ce sont : Hamadryas delfinii, H. kinguii, Leuceria leonthopodioides lagascae, Nastanthus spatulatus, Oxalis enneaphylla et Poa alopecurus.

- Section andine antarctique

C’est une zone glacée de façon permanente, soit à cause de l’altitude, soit à cause du déplacement de masses de glace accumulées à des niveaux supérieurs. Il n’y existe pas de végétation, à cause de l’absence totale d’eau sous forme liquide durant une période suffisamment longue pour assurer l’établissement de végétaux, de la faible tension de la vapeur atmosphérique et des températures rarement supérieures au point de congélation.

Espèces introduites

L’étude précédente de Pisano recensait 178 espèces natives et 3 espèces introduites, telle que Poa pratensis. Une récente étude[7] a recensé 85 espèces introduites, appartenant à 21 familles et 65 genres. Les familles les plus représentées sont les Poaceae (22 espèces), les Asteraceae (11 espèces), et les Caryophyllaceae (7 espèces). Les herbes pérennes constituent 52 % et les annuelles 34 %. 88 % de ces espèces sont d’origine européenne. Ces invasions semblent en partie liées aux différents incendies subis par le parc entre 1985 et 2005.

Faune

Le parc Torres del Paine est fréquenté par 26 espèces de mammifères[8]. Les ongulés que l'on retrouve dans le parc sont le guanaco (Lama guanicoe) et le huemul (Hippocamelus bisculus)[8]. Les principaux carnivores sont le puma (Puma concolor), le chat de Geoffroy (Oncifelis geoffroyi), le Renard de Magellan (Pseudalopex culpaeus ) et la moufette de Patagonie (Conepatus humboldtii)[8]. Parmi les espèces du parc, la belette de Patagonie (Lyncodon patagonicus) et le Grand tatou velu (Chaetophractus villosus) sont considérés comme rare ; le Guanaco, le tatou Zaedyus pichiy, le puma et le petit grison (Galictis cuja) sont considérés comme vulnérable ; et le chat de Geoffroy, le huemul et la Ctenomys magellanicus sont considérés en danger. Un mammifère a été introduit dans le parc, le lièvre du Cap (Lepus capensis)[9].

Guanacos (Lama guanicoe)

Guanacos (Lama guanicoe) Renard gris d'Argentine (Pseudalopex griseus)

Renard gris d'Argentine (Pseudalopex griseus)

118 espèces d'oiseaux ont été recensés dans le parc[8]. Les espèces les plus emblématiques sont le nandou de Darwin (Rhea pennata), le condor des Andes (Vultur gryphus), la conure magellanique (Enicognathus ferrugineus), l'ouette de Magellan (Chloephaga picta) et le pic de Magellan (Campephilus magellanicus)[8]. Trois espèces sont considérés en danger de disparition, soit l'ouette à tête rousse (Chloephaga rubidiceps), le Coscoroba blanc (Coscoroba coscoroba) et le Nandou de Darwin. L'attagis de Gay (Attagis gayi), le héron cocoi (Ardea cocoi), la buse de Patagonie (Buteo ventralis), l'épervier bicolore (Accipiter bicolor) sont considérés comme rare et le cygne à cou noir (Cygnus melancoryphus), la bécassine de Magellan (Gallinago paraguaiae), le faucon pèlerin (Falco peregrinus) et le pic de Magellan sont considérés vulnérables[10].

Nandou de Darwin (Rhea pennata) au Río Serrano.

Nandou de Darwin (Rhea pennata) au Río Serrano. Conure magellanique (Enicognathus ferrugineus).

Conure magellanique (Enicognathus ferrugineus). Pic du Chili (Colaptes pitius).

Pic du Chili (Colaptes pitius). Caracara huppé (Caracara plancus).

Caracara huppé (Caracara plancus).

On retrouve trois espèces d'amphibiens dans le parc, soit Nannophryne variegata, Pleurodema bufonina et Batrachyla leptopus[11]. On y rencontre aussi six espèces de reptiles, soit Diplolaemus bibronii, Diplolaemus darwinii, Liolaemus walteri, Liolaemus lineomaculatus, Liolaemus magellanicus et Liolaemus archeforus. Diplolaemus bibroni, Diplolaemus darwini et Liolaemus archeforus sont considérés comme rare et Liolaemus magellanicus est considéré comme vulnérable[11].

On retrouve deux espèces de poissons indigènes dans le parc, Aplochiton taeniatus (en) et par Galaxias maculatus. La première est considérée en danger de disparition et la seconde vulnérable[12]. On y retrouve aussi quatre espèces de poissons exotique, soit Percichthys trucha (es), la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), le saumon coho (Oncorhynchus kisutch), la truite de mer (Salmo trutta)[12].

Histoire

Les premières occupations du territoire

D’abondantes preuves archéologiques indiquent que la zone fut habitée de façon permanente durant des millénaires (dès VIe au Ve millénaire av. J.-C.), par des individus appartenant aux anciens peuples chasseurs de la pampa, ancêtres des Tehuelches. On a en effet trouvé des témoignages de présence sur les rives du lac Sarmiento et du río Serrano.

Aux primitifs chasseurs succèdent (1500–1870) les nomades Aonikenk (aonik = sud et kenk = peuple), Tehuelches vivant au sud du río Chubut.

Depuis toujours, les Tehuelches connaissaient le massif qu’ils appelaient Paine[Note 2] ou Carrón et pour lequel ils avaient un profond respect.

La première expédition

Vers les années 1870, probablement associé à des Tehuelches durant leurs migrations saisonnières, est arrivé le baqueano Santiago Zamora. Sans doute le premier homme blanc arrivant au Paine, il gagna le mérite indisputé de la découverte. Les fréquents voyages de Zamora pour se procurer des guanacos, des nandous et des animaux sauvages, en firent un expert connaisseur de la région.

Explorations scientifiques

L’exploration de la zone montagneuse remonte à la seconde moitié du XIXe siècle. Le nom Paine n'apparaît dans la nomenclature officielle que plus tard. En effet, ces montagnes étaient connues au début comme la « Cordillera de los Baguales » ou la « Sierra de los Baguales ». « Baguales » étant le terme désignant les chevaux sauvages ou non domestiqués.

Pour être plus précis, les premiers écrits datent de 1879, et sont l’œuvre du lieutenant Juan Tomás Rogers. Missionné par le gouvernement chilien, il mène une ample reconnaissance du territoire d’Última Esperanza et peut observer de loin les Torres del Paine. Il découvre le río Paine (qu’il appelle « blanc ») et les lacs Sarmiento et Nordenskjöld, les nommant respectivement « serpent » (serpiente) et « étroit » (angosto). À son retour, il découvre le lac Toro, par son secteur nord-est.

De nombreux explorateurs parcourent par la suite la région : Otto Nordenskjöld en 1895, Carl Skottsberg en 1908, etc.

À partir de 1926, le prêtre salésien Alberto María De Agostini, le dernier des grands explorateurs de la Patagonie, la parcourt intensivement. Son exploration de 1929 avait comme objectif de déterminer la nature véritable du secteur central du massif, l'hypothèse d'un ancien cratère volcanique étant encore de mise. De Agostini conclut, grâce à la présence de roches granodioritiques, que ce n’était définitivement pas le cas. Sa dernière exploration date de 1943. Elle est dirigée vers le secteur septentrional du massif, avec une reconnaissance le long du río Paine jusqu'aux rives du laco Dickson. Avec elle se termine l'étape des grandes explorations de reconnaissance géographique.

Première exploration touristique

Les premiers Européens non scientifiques qui contemplèrent le Paine furent Lady Florence Dixie et ses compagnons en 1879. Ils donnèrent aux tours le nom d’« Aiguilles de Cléopâtre ». Ce fut la première expédition à caractère touristique, tel que l’on peut l’entendre aujourd’hui.

L’occupation du territoire

Les terrains de l’actuel parc national furent utilisés dans le passé principalement pour l’élevage, bien que dans des proportions faibles.

Les premiers colons qui se seraient établis dans la zone pour l’approvisionnement des terrains pastoraux sont les Allemands Carlos Heede et Claudio Gliman dans le secteur de la Laguna Verde en 1895 ; Carlos Führ dans le secteur de la Laguna Azul ; le Britannique Walter S. Ferrier (qui donne son nom à une lagune et un sommet à l’ouest de l’administration. Son ancienne estancia a servi d’administration pendant un certain temps avant de subir un incendie dans les années 1980. On peut encore observer les restes entre l’administration actuelle et le kiosque) dans le secteur du lac Toro en 1896 ; Orozimbo Santos dans le secteur du lac Pehoé en 1906 et Victoriano Rivera dans le secteur du lac Paine en 1908. Motivés par l’élevage, ils installèrent au fur et à mesure une infrastructure adéquate pour la gestion des animaux domestiques (ovins et bovins principalement).

Avec le temps, les infrastructures d'élevage prennent de l'ampleur et finissent par s'appeler « estancias », ces dernières géraient de grands troupeaux sur des terres pas toujours encore aptes à les recevoir. On estime qu’il y eut un maximum de 32 000 moutons et 3 000 têtes de bovins, sur un total de 110 000 ha, appartenant aux estancias suivantes : Lago Dickson, La Victorina, María Leticia, Laguna Azul, Cerro Paine, une partie de celle de Cerro Guido, une partie de celle de Cerro Castillo, une partie de celle de la comunidad Río Paine, Lago Grey y Cerro Zapata. Cependant, dans les dernières années, avant la création du parc, et à cause de la surexploitation du pâturage, l’élevage, qui se maintenait dans ces champs diminua. Dans de nombreux cas, l’occupation pionnière a entraîné la perte irréparable de ressources naturelles de valeur : pratique néfaste des incendies de forêt destinés à l’ouverture des champs, chasse indistincte d’animaux sauvages et destruction inhérente de leur habitat.

Lentement, la conscience grandissante du gouvernement et de la communauté à propos de la grande valeur naturelle de ces espaces à des fins de conservation déterminèrent à les récupérer et à les intégrer au domaine de l’actuel parc.

Quant à l’exploitation forestière, elle fut faible, utilisant des poteaux et des perches pour la construction d’enclos. Pour la construction des maisons des maîtres, des contre-maîtres et les ateliers de tonte, la plus grande partie du bois provenait de Puerto Natales.

Aujourd’hui, quasiment l’ensemble du territoire du parc est la propriété de la CONAF. La constitution s’est faite par acquisitions successives des terrains des anciennes estancias, sauf ceux de l’estancia Cerro Paine, où les propriétaires ont développé une infrastructure touristique.

Le parc est créée en 1959 à partir de terrain du parc national Bernardo O'Higgins sous le nom de « parc national de tourisme Lago Grey » et avait une superficie de seulement de 43,32 km2. Il est agrandi en 1961 à 245,32 km2 et prend le nom de « parc national de tourisme Torres del Paine ». Il est agrandi à 355,32 km2 et reçoit son nom actuel en 1970. Il est finalement agrandi et sa superficie portée à 1 814,14 km2. Le parc est reconnu comme réserve de biosphère en 1975[13].

À la fin des années 1990, une décision de la CONAF transfère environ 600 km2 du parc national Bernardo O'Higgins vers Torres del Paine pour faciliter la gestion des deux parcs. Cependant, aucun décret n'a encore entériné ce transfert[13]. Les limites du parc ont aussi été changées par la modification à la frontière chileno-argentine en 1998[14]. En 1994, Torres del Paine, ainsi que le parc national Bernardo O'Higgins, sont inscrites sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO[15].

Fin 2011, le parc est touché par un important incendie. Ce qui cause sa fermeture pendant tout le mois de janvier 2012[16]. Le parc connait ces dernières années une importante croissance de sa fréquentation touristique, approchant les 155 000 visiteurs par an en moyenne.

Iconographie

Vue du Parque Nacional Torres del Paine, Lago del Toro.

Vue du Parque Nacional Torres del Paine, Lago del Toro. Le massif principal.

Le massif principal. Dans le parc. Janvier 2018.

Dans le parc. Janvier 2018. Balade de touristes à émotions garanties dans le parc. Novembre 2018.

Balade de touristes à émotions garanties dans le parc. Novembre 2018.

Notes et références

Notes

- Un certain nombre d’étendues d’eau du parc porte en espagnol le nom de « laguna » (lagune). Le sens diffère quelque peu du français, où la lagune fait référence, dans la quasi-majorité des cas, à une étendue d'eau marine ou saumâtre. Ce n’est pas le cas en espagnol, où elle est définie comme une étendue d'eau, généralement douce et de dimensions inférieures à celle d’un lac.

- En langue Tehuelche, Paine signifie « bleu » (Abraham 2011, p. 17).

Références

- (es) « Parque Nacional Torres del Paine », sur CONAF (consulté le ).

- (es) « Geología », sur Parque Nacional Torres del Paine (consulté le ).

- (en) Uwe Altenberger, Roland Oberhänsli, Benita Putlitz et Klaus Wemmer, « Tectonic controls and Cenozoic magmatism at the Torres del Paine, southern Andes (Chile, 51°10'S) », Revista geológica de Chile, vol. 30, no 1, , p. 65-81 (ISSN 0716-0208, lire en ligne).

- Corporación Nacional Forestal 2007, p. 39-40.

- (es) E. Pisano, Estudios ecológicos de la región continental sur del área Andino-Patagónico, II : « Contribución a la fitogeografía de la zona del “Parque Nacional Torres del Paine” », 1974, Anales Instituto Patagonia, Punta Arenas (Chili), 5 (1-2), p. 59-104.

- (es) E. Domínguez et al., « Plantas introducidas en el Parque Nacional Torres del Paine, Chile », dans Gayana Bot., 2006, no 63(2), p. 131-141.

- (es) « Fauna », sur Parque Nacional Torres del Paine, Corporación Nacional Forestal (consulté le ).

- Corporación Nacional Forestal 2007, p. 177-178.

- Corporación Nacional Forestal 2007, p. 173-177.

- Corporación Nacional Forestal 2007, p. 172-173.

- Corporación Nacional Forestal 2007, p. 172.

- Corporación Nacional Forestal 2007, p. 13-14.

- « Reseña », sur Parque Nacional Torres del Paine (consulté le ).

- « Torres del Paine and Bernardo O'Higgins National Parks, Region of Magallanes », sur UNESCO Centre du patrimoine mondial (consulté le ).

- Paulina Abramovich, « Chili : un écrin de nature en Patagonie dévoré par les flammes », AFP, (lire en ligne).

Voir aussi

Liens externes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (es) Corporación Nacional Forestal, Parque Nacional Torres del Paine : Plan de Manejo, Corporación Nacional Forestal, , 281 p. (lire en ligne).

- (en) Rudolf Abraham, Torres del Paine : Trekking in Chile's Premier National Park, Milnthorpe, Cicerone Press, , 192 p. (ISBN 978-1-84965-356-5, lire en ligne)